褪色的经幡

坐巴士,闭眼听MP3,韩红的一首歌,叫《归来》。耳机阻隔了城市的喧哗,脸颊两畔有风声,高原的风刮起经幡,震动猎猎,风中传来孩童的说话声,是藏语。应答的是一位成年人,我想,他是孩子的父亲,我想,他们的家安在高原牧场上,五月依然荒凉的牧场。我想,他们养了一群牦牛,黑色的牦牛,像黑星星一样散落在冰川下的黑石头丛中。草是黄褐色的,这里看不见葱绿,看不见鲜花。他们用天籁般的声音说话,我听不懂,可是我能看见他们被高原的太阳晒得黑红的脸蛋,和他们在风中奔跑而来的身影,沾满污垢的藏袍翻飞着,黑头发飘扬着,奔向我们。

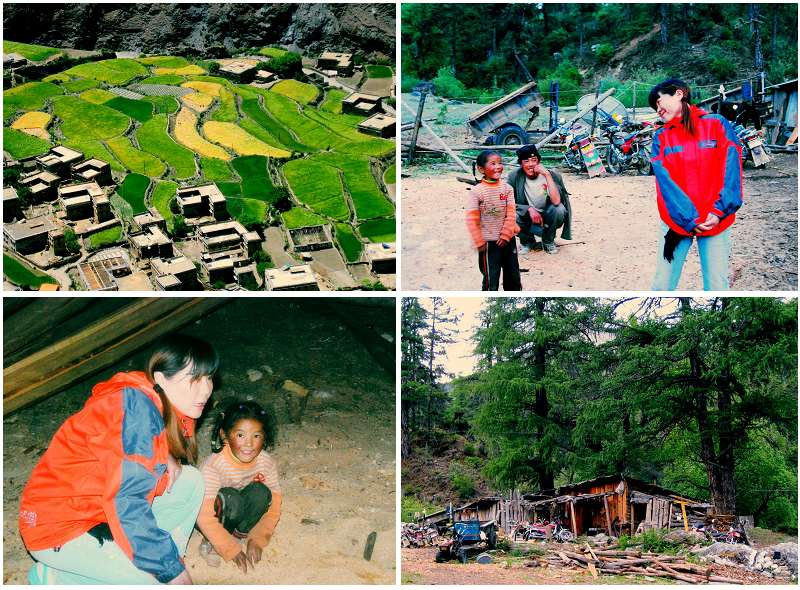

亚丁女孩萨拉纳姆

318国道途径稻城,又盘旋了几百公里山路,用了一整天,傍晚时分,过日瓦接待站,进入亚丁。

亚丁位于川西边缘,甘孜藏族自治州南部,一个落座在三怙主雪山圣地的藏族山村群落。我们租住在一户藏家的木屋里,傍晚,夕阳映照下的仙乃日神山,白色雪顶蒙着一层金色羽翼,美到令人窒息。我们的木屋,就在雪山下的松涛中藏身。

萨拉拉姆

藏家有一个孩子,叫萨拉纳姆。日落时分,她已与我混得很熟。她问我:你从哪里来?

我拿起一根树枝,在木屋前的泥地上画了一个中国地图。我指着四川的部位说:你在这里。

她脱口而出:亚丁,我在亚丁,仁村。

对!我又指着地图最东的边缘:我在这里,这里是上海。

她瞪大眼睛看着我,不知道“上海”是什么地方。我问:知道北京吗?

她点头,我便指着地图中部北京的位置告诉她:北京在这里。

她恍然大悟:哦——离仁村很近。

我笑:你想去吗?

她歪着脑袋想了想:我爸爸上山挖虫草,虫草卖了,就有钱了,有钱了,就可以去北京,也可以去上海。

去北京干吗?去上海干吗?

上学!萨拉纳姆干脆地回答。

余晖完全落尽,吃过白菜腊肉米饭做成的晚餐,我和宝音图——一位蒙古族越野赛车手,一起去藏家买虫草。此次出行,他是我们的司机。

山里的夜很黑,我们摸黑走到百米之外的萨拉纳姆家。推门入屋,屋里点着一堆柴火,一家人团团围住火堆,正诺诺而语。所有人的脸,都是黝黑的。亚丁山里,一个月前刚通电,但藏族人家里还是不拉电线,只有租借给客人的木屋内,才安一盏瓦数很低的灯。

我和萨拉拉姆

萨拉纳姆见我去她们家作客,跳起来,拉起我的手,给我看她的作业本。

那是一本完全写满字的本子,纳姆说:是舅舅送给她的,上面的字,是舅舅写的。说完,又拿出两段烟蒂一样的铅笔头献宝。

凑近火堆,才发现,本子上的字,写了好几层,层层覆盖,已无法辨别是什么字。

宝音图与纳姆的父亲谈好了价。白天,他们全家去山上挖虫草,今天挖到了五根,加上前几天的存货,十五元一根,一共二十七根,我们全部买下了。临走前,我悄悄在纳姆耳边说:到我房里来,我送你本子和笔。

纳姆点头,看了一眼她父亲,一个精瘦的藏族男人,然后凑到我耳边:你先回去,等一下,我去找你。

其实,这次远行并未准备本子和笔,但买了三个记账的小硬抄本,还有两支水笔,两支圆珠笔。我想把其中的一个本子和一支圆珠笔,送给纳姆。

十分钟后,纳姆慌里慌张朝我的小屋跑来,我早已准备好,伸手把笔和本子递给她。她接下后,立即回头往自家木屋跑去。我喊她:你不到我屋里来玩吗?

她边跑边回答:爸爸要打的。

这里的夜,真黑,黑得伸手不见五指。习惯了城市的处处灯火,我竟无法在夜色中用目力看到百米之遥的纳姆家的小木屋。而她小小的身影,早已消失在漆黑的夜中。

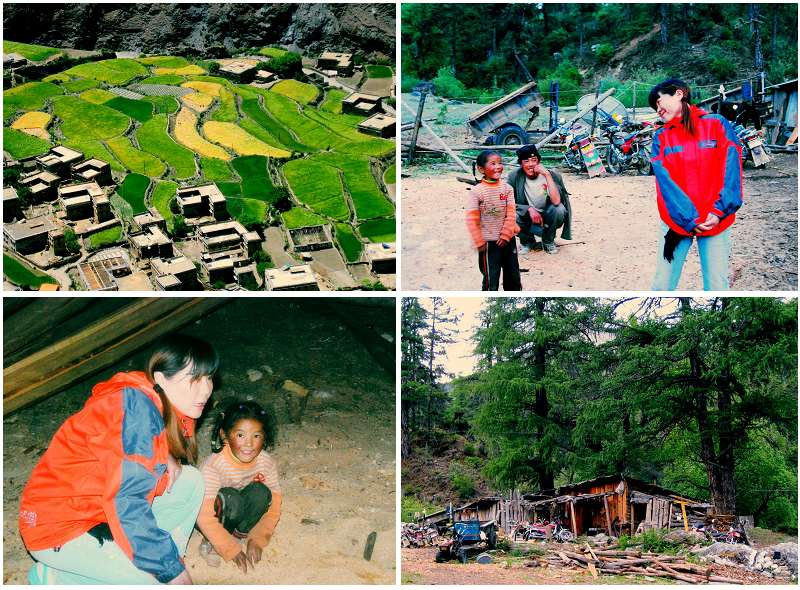

洗车摊的姐妹

从芒康至八宿,一路山岭,没有人家,开出两百公里后,终于看见山脚边有一个洗车摊位。宝音图把越野车停下,我们下车。一位藏族阿妈拉,张嘴笑着,笑出一口焦黄的牙齿。她手里捏着一根皮管子,管子从山路下的江水里接上清凉的水来。阿妈拉的身边,站着两个女孩,一大,一小,满脸泥垢。阿妈拉说,这是她的两个孙女。

洗车摊姐妹

我从旅行包里拿出一把大白兔奶糖,分给两个孩子。大女孩把糖塞进口袋,没有吃。小女孩立即剥开一颗,塞进嘴巴,随即,混合了奶汁的口水沿着嘴角淌下来,下巴上,立即淌出几条奶油的溪流。

我拿着相机给她们拍照,大女孩直瞪瞪地看着我,小女孩躲到奶奶的袍子后面,探出脑袋偷偷看我。

同行伙伴小马哥问阿妈拉:大的几岁,小的几岁?

阿妈拉笑着说:大的八岁,小的六岁。

小马哥问:不上学吗?

阿妈拉依然笑着:太远,走到学校,要翻几座山。

小马哥又问:什么学校?是希望小学吗?

阿妈拉继续笑:是,是,希望的,援助的……

我折身上车,又从旅行包里掏出两个真空包装卤鸡蛋,下车塞给两个孩子。阿妈拉冲我笑得更欢了,她只会笑,我想,她是用笑,来表示感谢。

越野车经过江水的洗浴,涤尽了满身尘埃,露出潇洒的白色身躯。

我们要上路了,车启动前,向两个女孩挥手告别。大女孩瞪大眼睛看着我们,面无表情。小女孩低头拆卤蛋的真空包装,包装太牢固,她正咬紧牙关使劲拆,顾不上看我们。阿妈拉站在她们身后,看着我们笑,笑出一口牙齿,焦黄的牙齿。

接下去的途中,我们无意中聊到了5.12地震。我的同学锐强说起这么一个故事,地震那天早上,有一个孩子,觉得身体不舒服,不想去上学了。妈妈说:吃点药,忍一下,学还是要上,功课落下了,补不上怎么办?

孩子带病上学去了,下午,地震发生,这个孩子,被埋在地下,再也没有出来。

小马哥叹息:哎,地震中,遇难最多的,就是学校里的孩子。要是这天早上,他妈妈同意他不上学,也许他不会死。

锐强说:孩子是走了,最残酷的是,劝孩子去上学的妈妈还活着。

沉默,只有汽车在盘山公路上爬坡的吼声。扭头看坐在我同排的锐强,他架着墨镜的鼻翼边,一行泪水正悄然滑下,滑到了下巴上。

我忍不住伸出手,将锐强脸上的泪水一把抹去,然后扭头朝向车窗外,再也不敢看他。

上学,孩子要上学。彼时,我想象着,洗车摊的那对姐妹,背着书包,翻山越岭去上学的样子。山是那么高峻,路是那么遥远,她们奔跑在山路上的身影,是那么小,那么小……

举手敬礼的孩子

一路奔波,途径金沙江,澜沧江,怒江……藏区的景致,美得震撼人心。

不知道为什么,一进入藏区,就发现这里的孩子,特别喜欢敬礼。汽车从他们身边开过,他们就会站住,向着汽车举起他们的手。不管是独行的孩子,还是一群孩子。不管是背着书包放学的孩子,还是赶着牛羊回家的孩子。

敬礼的孩子

每次看见有孩子向我们敬礼,宝音图就会刹车,喊着:快快,糖呢?饼干呢?

于是我放下相机,手忙脚乱地掏出大白兔,掏出沙琪玛,掏出曲奇饼。那些孩子一拥而上,围着我们的车窗,瞪着眼睛看我,看我的手,看我拿出的是什么。当我把糖果糕点分发给他们时,他们一个个伸出手,面无表情地接受。他们不会说“谢谢”,他们只是用目光注视我们,注视着我们的车,我们的人,我们座位上的饮料瓶,和我们正咀嚼着口香糖的嘴巴。当我们启动时,那些双手捧着糖果的孩子,已经无法向我们敬礼告别,他们也不会说再见,只依然用目光注视着我们。我想,这种时候,我们的车,真的可以叫“绝尘而去”。

藏区的山路上,其实很少有人迹。但只要经过村落,就会有孩子。只要有孩子,就会看到他们举起手,向我们敬礼。于是,我们的车一停再停,我们带去的大白兔和饼干,很快从一把一把、一包一包地送,到一颗一颗、一块一块地分。我便后悔,应该再多带一些,带一旅行箱糖果,也花不了我们多少钱。可是,哪怕几旅行箱,也还是不够分。

车到西藏界内时,我们的零食已经分完。我说:今天需要补充储备,明天没有零食分给敬礼的孩子了。

锐强说:我在想一个问题,我们这样停车,给他们一包饼干,一把糖果。外面来的人,都这么做,这些孩子们,会怎么想?我们究竟是在帮助他们,还是在满足我们的施舍欲?

又一次集体沉默。想起前不久,在某本杂志上看到的一篇文章,《国际援助把非洲推入“火坑”》。“劫富济贫”历来被认为是美德,然而,援助,非但没有让贫穷者摆脱困境,相反,他们在伸出接纳之手后,更不知该如何从贫穷中挣脱出来。

小马哥沉沉一叹:唉!为什么他们一见到外面来的人就敬礼呢?六年前我就来过这一带,那时候,他们也敬礼,直到今天,他们还保持着敬礼的习惯。是谁教会他们的?

我们没有继续讨论下去,他们究竟是先学会伸出接纳的手,还是先学会举起敬礼的手?或者,究竟是敬礼让他们得到了施舍,还是施舍让他们学会了敬礼?

接下去的路途,我们依然没有决心在遇到敬礼的孩子时不停车,即便我们承认,我们的内心,的确在施舍后会产生一点点快感。

无言的女孩

从拉萨去江孜,过羊卓雍措湖,碧蓝的湖水倒映着雪山,高原早晨的阳光冷冽、清净,而又逼迫。此地之后,就是海拔5560米以上的卡若拉山口,古冰川正在前方迎接我们。

如此之高的地方,当属不毛之地,然而,我们还是看见布满石头的山坡上一簇簇刺蓬似的植物,几乎不能叫绿色。星星点点的牦牛散落其中,高原风猛烈地刮着,远处的帐篷在风中浑身颤抖。帐篷外,三个高低错落的孩子,站在灰褐色的背景里,就像一副苍凉的油画。

我想,这大概是世界上最高的牧场了,放牧人带着他们的孩子,在这里安营扎寨。

停车小憩,小马哥点起一支烟,刚抽一口,便气喘吁吁。我已不敢下车,走一步都是千米长跑的感觉,头颅阵阵裂痛,眼球暴胀,呼吸困难。看远处的三个孩子,不知他们在玩什么游戏,忽而追赶,忽而奔逃。风传来他们的笑声,和我无法懂得的说话声。

他们发现了我们,立即吆喝着飞奔而来。在我们已经寸步难行的高原上,他们却像三只自由的小马驹,风扬起他们的头发,我看到,那个最高的孩子,她的头发,很长很长。

搭车女孩

他们终于围在了我们的车边。我摇下车窗,最高的女孩,竟长得那么秀气,那么美,修长的身段、狭小的脸颊,细窄的眼睛,尖尖的下巴,还有,一头长发……她已经是个大姑娘。我一边伸手从座位上的包里掏零食,一边问她:你上学了吗?

她看着我的手,没有回答我。我摸出一包饼干,给了最小的孩子,再伸手到包里:我问你呢,你上学了吗?

她依然看着我的手,没有回答。我把掏出的第二包饼干,给了第二个孩子。我没有再问她是否上学,我很快掏出第三包饼干,未等我递过去,她已伸出了她的手。很显然,她知道这一包饼干,应该轮到给她。

小马哥又问了一次:小姑娘,你有没有上过学?

她扭头看了一眼说话的人,很快把目光转回,又回到座位边的旅行包。她没有回答我们任何问题。

我实在不忍心看她盯着我们的包,便又抓了一把糖果,交给她:分给弟弟妹妹,一起吃。

她捧过糖果,转身飞也似地向帐篷跑去,两个小一点的孩子,叫喊着跟在她身后奔跑,三只小马驹,欢腾着扑向帐篷。我听不懂他们在喊什么,但我听出来,她们的喊声里,充满了快乐。

她让我想起两年前我曾教过的云南班学生,她和她们,应该同龄。从红河州的大山里出来的瑶族女孩们,成了上海一所中专的旅游专业学生。她和她们一样,同样长得很美,很美。只是,她们已经走出大山,她们已经学会说:Welcome To YunNan 。三年以后,她们将回到她们的故乡,为来自世界各地的客人做导游。

三年以后,这个藏族女孩,还会在这高原的牧场上,等待路过的越野车偶尔停下吗?

扎西德勒——孩子

西藏之行已经过去六个月,深冬的昨日,我在开往市中心的大巴上闭目养神,我听到了一首歌,旷远的风声中,歌声伴着孩子的说话声,渐起:

高高的雪山 啰啦依嗦

看看你归来的孩子 哟啦依呀依嗦

远飞的大雁 啰啦依嗦

看看你归来的孩子 哟啦依呀依嗦

问问雄鹰,你想我了吗

问问雅鲁江水,你想我了吗

问问朝拜的阿妈拉,你想我了吗

问问放牛的阿佳,你想我了吗

嘿扎西德勒

嘿扎西德勒

……

我微闭的眼睛里,忽然涌起一股潮热。我想起那个叫萨拉纳姆的孩子,想起洗车摊的那对姐妹,想起站在飞驶而过的汽车边举手敬礼的孩子,想起那个沉默着等待分给她零食的美丽女孩……我不知道该如何告诉她们,我在遥远的城市里,为她们惦念着一些什么,担忧着一些什么。

我只能跟着那首歌,默默地吟唱:扎西德勒——孩子!祝福你,孩子!扎西德勒——

中国作家协会会员,上海市作家协会主席团委员,专业作家。曾就读鲁迅文学院第八届青年作家高级研讨班。作品发表于《收获》、《人民文学》、《十月》、《中国作家》、《上海文学》、《北京文学》等杂志。曾获《中国作家》新人奖,《北京文学·中篇小说月报》奖,《人民文学》年度中篇小说奖,《上海文学》奖等。出版小说集《寻找雅葛布》、《天亮就走人》、《飞越云之南》,长篇小说《残镇》,《问鬼》,长篇非虚构《远去的人》等。

中国作家协会会员,上海市作家协会主席团委员,专业作家。曾就读鲁迅文学院第八届青年作家高级研讨班。作品发表于《收获》、《人民文学》、《十月》、《中国作家》、《上海文学》、《北京文学》等杂志。曾获《中国作家》新人奖,《北京文学·中篇小说月报》奖,《人民文学》年度中篇小说奖,《上海文学》奖等。出版小说集《寻找雅葛布》、《天亮就走人》、《飞越云之南》,长篇小说《残镇》,《问鬼》,长篇非虚构《远去的人》等。