在我的阅读生涯中,有许多“第一次阅读”令我终生难忘。45年前第一次阅读世界名著《战争与和平》以及发生在背后的故事就是其中之一。

关于俄罗斯,在我们这个年龄段的人群中,有着非常深刻的记忆。这种记忆与其说是对俄罗斯的印象,不如说是对前苏联的印象。我们年轻时阅读的俄国文学作品是果戈理的《死魂灵》,托尔斯泰的《战争与和平》、《复活》、《安娜·卡列尼娜》,还有前苏联作家高尔基的三部曲《童年》、《在人间》、《我的大学》,以及《铁流》、《青年近卫军》、《钢铁是怎样炼成的》等等。我们年轻时会唱的苏联歌曲是《三套车》、《山楂树下》、《卡秋莎》、《红莓花儿开》、《莫斯科郊外的夜晚》。1991年前苏联解体,但由于前苏联的影响,俄罗斯曾给我留下过许多难忘的记忆。即使今天,俄罗斯文化留下的影响,依旧弥漫在我们这代人的心间。

我的外语生涯,做梦也不曾想到是得益于俄语的影响,启蒙于1970年那个夏天。

这年夏天,我刚当兵半年,整15岁,在山西临汾某野战军军部当打字员。一天,军部的大操场上停放着一排火箭炮,我好奇地跑去围着它们左看右看,上下打量。这时听到旁边有几个女生兴奋地说:“这是‘卡秋莎’火箭炮!” 当时军部女兵很少,听到陌生的女音,我回头一看,是三位不认识的大姐姐。后来,我才知道:她们是军部从附近农场“挖”来的正在劳动锻炼的大学生。

那时“北线吃紧”,军机关急需俄语人才,于是从农场招兵要来了6名外语大学生,三男三女。女的分别是23岁的谭大姐、24岁的王大姐、25岁的董大姐。年纪最大的董大姐整整比我大10岁,从外语学院俄语系毕业;王大姐是从英语系转学俄语的,而谭大姐是体育学院的体操学生,大学副课学的是俄语。这些大学生入伍后立即被列入军政治部联络处的干部编制,他们的主要任务是编印俄语“对敌喊话”教材,下发基层连队训练干部战士;战时承担军机关对外联络和翻译工作。当时和我同住的另一女打字员被军宣传队借去演样板戏了,因此秘书处只有我一个女兵,我没有伴儿,工作之余感到孤单,联络处的大姐们就招呼我一块儿玩。空闲时她们带着我这个小兵拍照,给我讲俄罗斯文学故事,教我唱苏联歌曲,我跟着她们学几句“缴枪不杀”之类的洋泾浜俄语,像是她们的“小尾巴”。

当时军政治部有个不对外开放的小书库在秘书处,堆积着许多世界文学名著,可那时这些书统统被视作“禁书”封存着。大学生们来后,经领导批准,允许他们借阅俄国文学作品进行“批判性学习”,而正巧处长让我协助清点和管理书库里的旧书。我就跟在几位女大学生的后面,她们读什么书,读完之后我就借来读,这样,我读到了一些那时外人看不到的俄罗斯文学作品和苏联小说。

1970年的冬天,一个阳光明媚的周日,我们几人坐在军部大院的操场上晒太阳,三位女大学生聊起托尔斯泰的《战争与和平》。谭大姐倾慕安德烈男爵,王大姐倾心皮埃尔伯爵,而董大姐最喜欢书中的娜达莎。在她们的描述下,我仿佛走进了托尔斯泰笔下的世界。不一会儿,她们又讨论起托尔斯泰在《战争与和平》开篇中关于“苹果为什么掉下来”的那段论述,话题是王大姐提出的:这段话的哲理意义究竟是什么?她们的讨论非常热烈,但我听不懂。于是大姐姐们建议我一定要抽空读读这部名著,当然,我得像她们那样“秘密”地阅读。

那套《战争与和平》共三卷,三位大姐轮流着阅读这套书,我加入了她们的接力阅读。从最后读完《战争与和平》的大姐手中拿到书时,是过了一周后的周六。那天傍晚空中下起了雨,晚上我钻进被窝,心想明天周日可睡懒觉,今晚读书可以多读些。伴随着窗外滴滴答答的雨声,我生平第一次翻开托尔斯泰的名著《战争与和平》。首先印入眼帘的是作家托尔斯泰的肖像——大胡须,目光炯炯有神,似乎他在对我说:“咱们见面了!”接下来就是那段著名的关于“苹果为什么掉下来”的大段文字。这段话,我当时觉得很枯燥,不明白作家说的是什么意思。但我知道这段话很重要,因为大姐姐们对它讨论了很久,于是我决定第二天起床后把这段话抄写到笔记本中,慢慢领会。

这天晚上我读至深夜。对于一个年仅15岁的小兵来说,开始读这部作品时最能抓住我的是“和平”部分的那些情节和故事,还有书中的许多插图。房间里只住着我一人,对门就是我的工作间——打字室。楼道里没人,整座办公楼寂静无声,我就这样“秘密”地阅读着。雨下了一夜,我在阅读中迷迷糊糊地睡去。

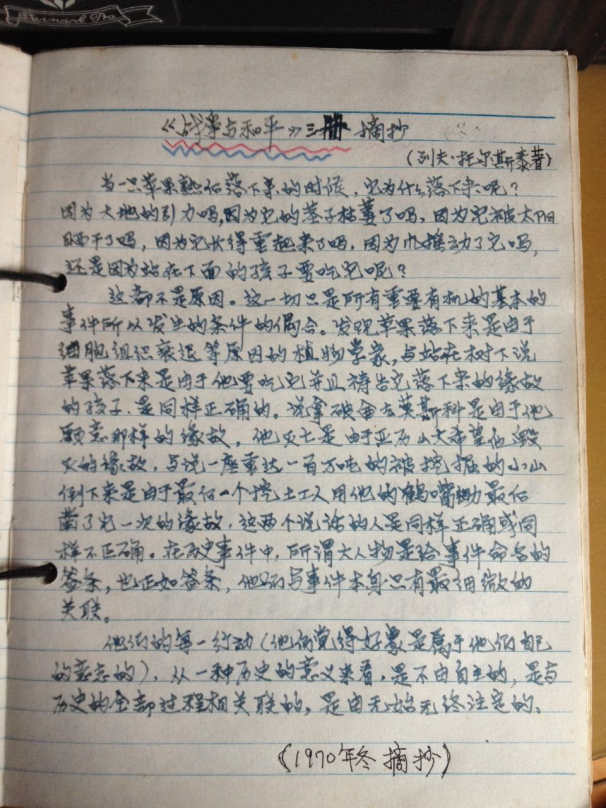

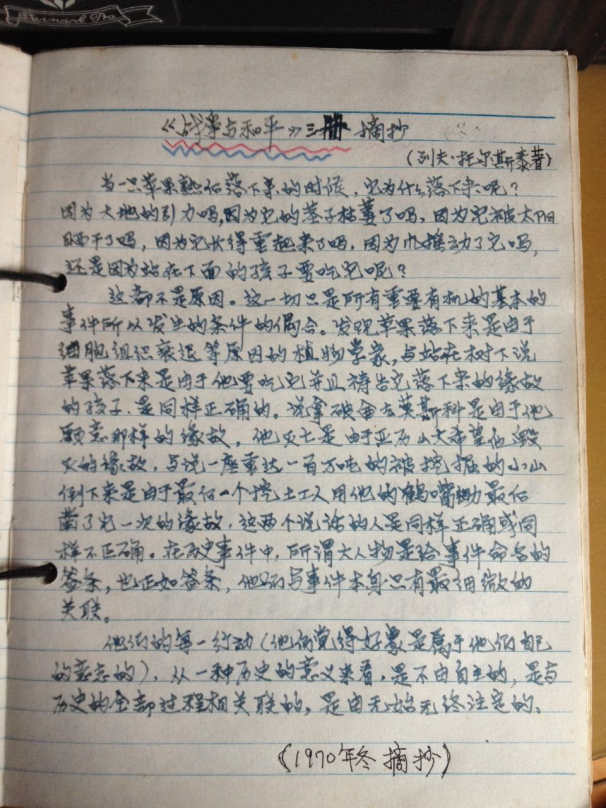

第二天上午醒来,没顾上吃早餐,就趴在桌边翻开了笔记本,用我当时歪歪扭扭的字迹把《战争与和平》开篇那段关于“苹果掉下来”的论述抄写了下来。

“当苹果成熟时,就从树上掉下来。它为什么掉下来呢?是因为受地球引力的吸引吗?是因为苹果茎干枯了吗?是因为由于太阳晒或是自身太重,或是风吹了它吗?还是因为站在树下的小孩想吃苹果吗?什么原因也不是。这一切只是各种条件的巧合,在这些条件下各种与生命有关的、有机地联系、自然的事件得到实现。找到苹果降落是由于诸如细胞组织分解等原因,植物学家是对的,就像那个站在树下面的小孩一样是对的。那小孩说,苹果掉落是因为他想吃苹果并为此做了祈祷。拿破仑去莫斯科是因为他想去,他的毁灭是因为亚历山大希望他毁灭。这样说又对又不对,这就像说一座重一百万普特,下面被挖空的山之所以崩塌是因为最后一个工人用十字镐在山下最后的一击一样,又对又不对。在许多历史事件中,那些所谓的伟人只是以事件命名的标签,而同样像这个标签一样,他们很少与事件本身有联系。他们的每一个行为,他们觉得是自身独断专横所为的,其实从历史的意义来看,他们是不能随心所欲的。他们每一个行动都是与历史的进程相联系的,是预先确定了的。”

作者1970年冬摘抄的《战争与和平》的笔记

就这样,在几位俄语大学生姐姐的影响下,我懵懵懂懂地啃完了三卷《战争与和平》这个大部头著作。由于当时年纪太小,我对这部伟大作品的深刻含义不太理解,尤其对“战争”部分的内容缺乏认识。但我记住了拿破仑一世和亚历山大大帝、皮埃尔伯爵、独眼将军库图佐夫的名字,脑海中挥之不去的有两幅画面:娜塔莎坐在宽大的窗台上静静地望着皓月当空,月光照泻在她洁白的沙裙上,美极了。此外,就是安德烈男爵在战场上血流满面,英勇无畏。如今回想起记忆深处的这两幅画,似乎一幅代表着“和平”,而另一幅则代表着“战争”。我毕竟记下了托尔斯泰关于“苹果为什么掉下来”的著名论述,这段话的哲理意义,后来伴随着我的学习和成长,终于得到了理解。

没过多久,开始下大雪了,部队进入冬季野营训练。军机关人员分别乘坐“解放牌”大卡车在吕梁山区拉练。秘书处只有我一个女兵,不太方便,处长就让我和联络处的大姐们同坐一辆大卡车。在车上,大姐们讲起了俄罗斯的白桦林,讲起了西伯利亚的大雪原,讲起了《战争与和平》中那些恢宏的战争场面……

大卡车在布满鹅卵石的河道里颠簸前行,我们用俄语唱着《国际歌》。我记不住俄语词汇,董大姐就在俄语歌词的上面用汉语发音为我做了标注,我就这样学着唱(至今还能滥竽充数地唱出最后一段)。联络处的处长望着我们,笑嘻嘻地对我说:“小丫头,你也去学外语吧,干脆调到我们联络处来吧!”

北方的冬季天寒地冻,部队从山西一侧进入陕西,又从陕西返回山西。在雪地上行进,大卡车的轮胎套上了防滑链。晚上到了目的地,驾驶员入睡前要把卡车水箱里的水全部放干净,以防冻结。第二天清早,驾驶员要先烧些开水为水箱解冻,再注入温水,慢慢发动车子。一路上,“解放牌”卡车与我们朝夕相处,形影不离。我们穿着棉衣棉裤,外加棉大衣和厚棉鞋,戴着棉帽,放下帽耳,但坐在卡车里还是很冷,冻脚。走上几小时,就要停车下来活动手脚。

站在雪原上,放眼望去,冬天的吕梁山白雪皑皑,银装素裹。广袤的雪原上群山连绵,逶迤起伏,山峦巍峨雄伟,恍若“原驰蜡象”。千里冰封,万里雪飘,那是我们激情燃烧的青春岁月。

1970年冬野营拉练途中,作者(左)与董大姐(右)、王大姐(中)合影于山西吕梁地区

军机关联络处是第一个奠定我外语概念的摇篮,俄语专业的大姐们是我的外语启蒙师,也是我的好友。当年她们一遍遍教我用俄语学唱俄罗斯歌曲,由此,我知道了俄语词汇有词根和词性,俄语的发音有卷舌音和颤音,俄语字母的艺术体书写很美,等等……我得到了这几位大姐对我的非正式外语启蒙教育:什么是语系、什么是语言、什么是单词、什么是语法、什么是句型……这些外语基础知识就在业余生活的玩耍中沁入了我的心扉。

如此深厚的外语情结,影响了我的人生发展轨迹。1972年2月,部队组织送我上大学学习外语,从此,我走上了外语专业的道路。然而,人生总有一些意想不到的插曲,当年我满怀喜悦地来到学校报到,以为能学俄语或英语,不料组织上认为我年纪小,分配我学习日语(领导认为日语有很多“汉字”,容易学)。我虽百般不情愿,但只能服从,入学当晚伤心地躲在被窝里偷偷哭了好久。

随着我进入日语专业的领域,俄罗斯文学似乎离我越来越远,托尔斯泰的《战争与和平》也被渐渐淡忘……

一晃,45年过去了,我早已从部队转业,并在上海工作生活了几十年。又一个淅淅沥沥的冬雨日,勾起我对俄罗斯文学、尤其是对《战争与和平》的回忆。

2015年是世界反法西斯战争胜利70周年,也是“俄罗斯文学年”。这年在上海还发生了一件事:耗尽20年心血,翻译完成400万字、12卷中文版《托尔斯泰小说全集》的翻译家草婴先生于10月24日下午逝世。所有这一切都使我再次想起俄罗斯文学,想起托尔斯泰和《战争与和平》。2015年12月13日(周日)上午,我和女儿在小雨中来到位于上海南丹东路80号的徐汇区图书馆4楼,参加2015年“俄罗斯文学年”的读书会活动。

这天的读书会主题是“大师眼中的战争与和平”,活动由“布洛奇卡读书会”主办。会上,活动策划人暨“布洛奇卡读书会”创办人推荐了上海作家王安忆编写的《幸福是什么——战争与和平导读》。文学主讲嘉宾曹元勇(上海文艺出版社副总编辑)是草婴先生翻译的12卷《托尔斯泰小说全集》的出版人,他介绍了托尔斯泰写作《战争与和平》的生平事迹,专门提到托翁创作这部作品时曾有十几个不同的开篇;在这部不朽的巨著中塑造最成功的女性人物就是娜达莎。音乐主讲嘉宾甘芳萌就俄罗斯古典音乐家柴柯夫斯基的作品《1812序曲》进行了乐曲解读和导听,音乐学院的学生在现场演奏起我久违的俄罗斯乐曲。

读书会现场,作者的女儿(图左下角)在用手机拍照

所有这些围绕“战争与和平”题材与体裁的演讲和演奏,把我带入45年前第一次阅读《战争与和平》的那个冬雨夜晚。军部的大操场、俄语大学生姐姐们、三卷《战争与和平》、野营途中的车队和歌声……一幕幕在眼前重现。

最使我激动的,是在读书会上聆听了著名配音演员曹雷女士朗诵《战争与和平》的精彩片段:一段正是我记忆深刻的娜达莎在月光照泻的窗棂前与女友的对话;另一段是全书的最后部分,取得战争胜利的俄军士兵欢呼“乌拉——”,俄军总司令库图佐夫将军策马扬鞭离开战场前对俘虏所说的那段关于战争和人性的讲话。曹雷女士的朗读把读书会推向了高潮,沉睡于我心底的《战争与和平》中的那些文字和插图,这时在心中翻江倒海般地涌现,让我忆起1970年冬天阅读托尔斯泰这部作品的情景,再次思考“苹果为什么掉下来”。

曹雷女士朗读《战争与和平》的片断

我努力回忆着45年前读过的《战争与和平》是什么时候出版的、是哪家出版社出版的、是谁翻译的?我很想找回第一次读到《战争与和平》的版本再看看。然而,一切无从忆起,年代久远,当年的我太年轻,没有记住这些。我遗憾地在读书会上讲起此事,不料在场的出版界专家和社科院的专家纷纷根据我首次阅读此书的年代、对插图以及对开篇“苹果”论述的那段话的记忆,分析出我当时读到的可能是1957年由“新文艺出版社”出版、由高植翻译的《战争与和平》的版本。徐汇区图书馆的工作人员会后马上帮我寻找这个版本的《战争与和平》,但很遗憾,徐汇区图书馆没有这个版本的《战争与和平》。图书馆工作人员留下了我的电话,他们要继续帮我寻找记忆中的老版本书籍。

读书会结束后作者与曹雷女士合影

读书会结束,回家后我找出年轻时的那个笔记本,本子页面已微微发黄。女儿惊喜地捧着这个笔记本一页页翻阅,最后把目光停留在我45年前摘抄《战争与和平》的那页上。第二天,我突然接到徐汇区图书馆的来电:他们终于在“上海图书馆”找到了那个老版本的《战争与和平》,并告知我检索此书的索引编号。然而这个版本的《战争与和平》已是珍贵存书,不能外借,只可前去阅读。我不禁感慨万千,为了我的这份记忆,徐汇区图书馆给予了真诚的帮助,使托尔斯泰这部名著再次于我心中复苏。

2015年,在俄罗斯有六千多人报名朗读《战争与和平》,最后从这六千多人中选出一千多人,完成了接力朗读《战争与和平》。在今天国际局势风起云涌、局部战争一触即发的时代,重温《战争与和平》,深感托翁关于“苹果为什么掉下来”的论述多么深刻。战争与和平“是各种条件的巧合,在这些条件下各种与生命有关的、有机地联系、自然的事件得到实现。”从历史的意义来看,正如托尔斯泰所言,每一个行动都是与历史的进程相联系的。

跨越45年的读书记忆,在冬天的寒风中那样清冽地展现在我面前,带给我的是一种温暖。当年为什么会在北方读到那个老版本的《战争与和平》,今天又为什么会在上海谈论起这部作品?这一切是巧合吗? 哦,雨日是巧合,阅读是必然,伟大作品的灵魂是永恒的。各种条件的巧合是自然的实现,但它有着历史的必然。

容子: 现为上海市作家协会会员、上海市外事翻译工作者协会会员。于1985年在《特区文学》发表日本中篇小说译文《破产制造者》等;1991年合著出版《中外文艺家及名作辞典》;2013年出版“母女诗歌集”《远方的梦》;2014年出版散文集《走出国门》(海外篇)、《守望家园》(国内篇)。近期在《解放日报》“朝花”和“朝花时文”发表《苏州河的冬》、《北纬62度深处》。

容子: 现为上海市作家协会会员、上海市外事翻译工作者协会会员。于1985年在《特区文学》发表日本中篇小说译文《破产制造者》等;1991年合著出版《中外文艺家及名作辞典》;2013年出版“母女诗歌集”《远方的梦》;2014年出版散文集《走出国门》(海外篇)、《守望家园》(国内篇)。近期在《解放日报》“朝花”和“朝花时文”发表《苏州河的冬》、《北纬62度深处》。