长乐路330号坐落在长乐路瑞金路口

前言

长乐路瑞金路北边有一排颇具法式特色的连体建筑,门号从330号起到352号,均为三层楼的房子,南朝长乐路。这排房子有着少见的半圆红瓦的孟莎式屋顶,而孟莎,则是建造凡尔赛宫的建筑师的名字。据悉长乐路北部的这排房子由法国人设计,建于1926年,原为震旦女子文理学院寄宿制学校宿舍,因为总校就在现社科院旁边原长乐路第一小学的位置。

可以说长乐路这排房子是上海最早的“学区房”了。

建于1926年的长乐路330号到352号(90年代前全为住家,没有商铺)

在上世纪八十年代之前,长乐路这一带既没有公交车驰过,也没有琳琅满目的商店。因为房屋的特色,又因为前面就是商业街淮海路,这儿纯属闹中取静的好地段,居住的多为中产阶级——职员、商人,很少有工人的。

我从小生活的长乐路330号,就在这排连体建筑的最东头,紧靠着瑞金一路。其实330号是由两幢楼组成的,因为都从一扇大门进出,所以共用一个门号。也许因为当初建为学生宿舍,这儿房间不大,大小不一,有八九平方一间的,也是二十平方一间的,大多一间住一户人家。因此长乐路330号的住户不少,有十七八户。其实每家的面积都不宽敞,唯有我家是住两间套的,还带一个大阳台。

长乐路330号的居民大多上世纪五十年代初陆续搬来,朋友引荐朋友,所以好像是一个大家庭。邻居们彼此间的称呼都是“姆妈” 、“伯伯”、“阿婆”、“孃孃”,不像现在的称谓——“402(室),你回来啦。” “啊,301(室),昨天看到你女儿遛狗了。”好像是联络暗号,又像是探监号。

比起弄堂房子来,长乐路属新式公寓房,每层都有大小卫生间,还很早通了煤气。因为地段好,面朝淮海路,紧靠锦江饭店,又因为大多为同一阶层的,长乐路330号的住户很少有搬迁的,当年我们这批孩子也是互相看着长大,阅尽了彼此沧桑。

长乐路上最著名的建筑——锦江饭店和兰心大戏院

2002年,长乐路330号和旁边两幢楼被拆迁了,奇怪的是就拆迁我们这三幢楼,其他一排法式建筑像一排屏障一样被保留下来了,后面的一大片住房全被铲为平地了。在这片废墟整整暴晒了十多年后,上海地价飞升,一个名为茂名公寓的高级住宅区建起来了,一批年轻的新贵搬了进来,成了长乐路上的新主人,历史就此翻篇了。

多少年来我一直绕着长乐路瑞金路走,哪怕公交车路过也不忍卒睹,因为对长乐路330号有着太多的回忆。那些人,那些事一直萦绕在脑海,因为我人生的很大一部分经历是与他们交错在一起的……

2017年盛暑,关在空调房里如作困兽斗,于是就试着记下我印象最深的长乐路330号的几位老邻居们。

原震旦女子文理学院旧址

大姐姐与小姐姐

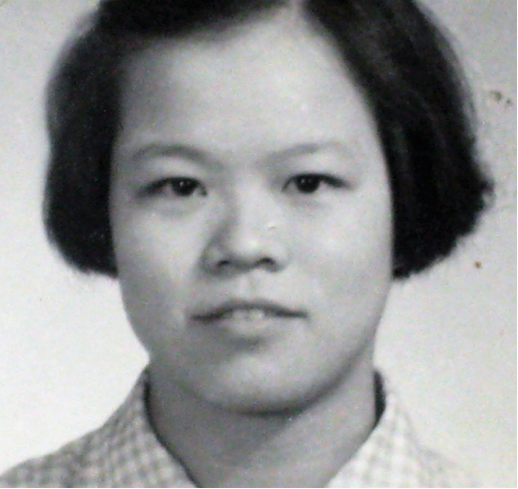

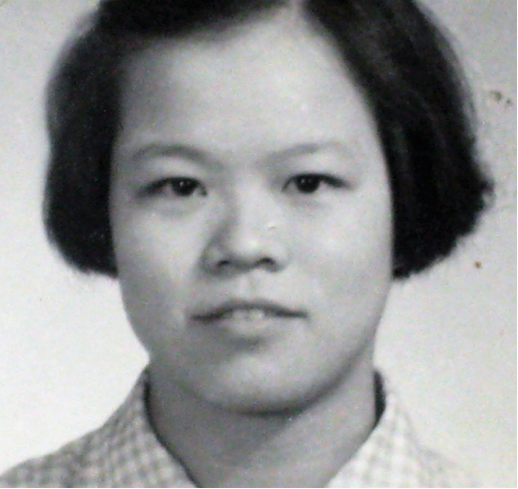

我和二楼的启民是好同学好朋友,所以一直随他叫他的两位姐姐为 “大姐姐”、 “小姐姐”。

我很喜欢大姐姐,因为她长得漂亮,瘦削的身材,什么样的衣服穿着都显得得体,一双水汪汪的大眼睛好像会说话。还有,她歌唱得很好听,整幢楼时常回荡着她那清脆婉转的嗓音:

“蓝蓝的天上白云飞,白云下面马儿跑……”

“马儿啊,你慢些走呀慢些走,我要把这迷人的景色看个够……”

我就是从大姐姐的歌声中熟悉起中国民歌的。

一到夏天,我喜欢端个小凳坐到大姐姐家门口,一边享受着习习拂来的穿堂风,一边听大姐姐讲电影故事和演员轶事。那时大姐姐已是个高中生了,她爱好文艺,尤爱电影,凡看了一场电影便能原原本本地向我讲述出来,电影《山间铃铛马帮来》《摩雅泰》《铁道游击队》……演员秦怡、康泰、王心刚……我都是从大姐姐的故事中熟知的。

一次听电影故事正酣,忽听楼下有人叫大姐姐的名字。“啊,是我们班的男同学。”一朵红晕浮上了大姐姐的脸颊,她匆忙回屋,将身上的睡衣裤换成了衬衫长裤,还对着镜子照了照,这才袅袅婷婷地走下楼去。不一会儿她带着男同学给她的几本书上楼了。这一幕给我的印象特别深,原来衣着整洁也是对人的一种礼貌。

因为在华东师范大学工作的父亲脑溢血突然去世,家中没了经济支柱,大姐姐高中毕业后没上大学,去商业一局工作了。第二年她就得了个“上海市财贸系统六好职工奖”。 我陪着酷爱照相的大姐姐到淮海中路的百乐照相馆拍了一张艺术照。这张照片拍得真好,大姐姐胸佩奖章,微笑着仰望着左前方,明亮的双眼充满着对前途的美好遐想。这张照片很快就被照相馆放大,与一些电影明星照一起,摆放在橱窗里。有这样一个美丽而又先进的大姐姐,很令我感到骄傲,我经常有意无意地到淮海路去,站在百乐照相馆门口,朝着橱窗久久欣赏。

大姐姐爱照相,照片中她总是坐着、站着,表情与姿势都差不多,换什么背景都如此,那个时代的年轻人中规中矩,没那么多浪漫的pose,大姐姐也不例外。不久大姐姐就恋爱了,对方是与她同一单位的一位山东籍复员军人、党员。她羞涩而又兴奋地拉开抽屉,给我看那复员军人的照片,讲述他们的恋爱故事,这让不谙世事的我感到十分新鲜。

在长乐路330号,家家是没有隐私可言的。大姐姐将男朋友第一次带回家,邻居们都很兴奋。准女婿高大魁梧,穿着当时最时兴的黄色军大衣。不少人借口要讨根葱,或要借瓶酱油敲开了她家的门。后来她母亲索性把门打开,方便大家进出“审阅”。一位老太太索性端了条小板凳坐到新女婿面前仔细端详,事后评价说:“看来他家穷,怎么买不起一件像样的大衣呢!”

大姐姐结婚的酒席就摆在家里,就男女双方自己人。邻居们纷纷提供圆桌面、凳子,甚至锅碗。大姐姐的母亲并不善烹调,但大女儿婚宴她亲自出马,只见厨房里老母亲忙得满头大汗,她肩上搭着一条毛巾,也顾不得擦拭,不时从厨房端出干煎带鱼、红烧肉、烤麸、番茄炒蛋等家常菜。六十年代百姓婚宴大多设在家里,凭的就是早几个月就积攒下来的肉票、鱼票、鸡鸭票。

结婚后大姐姐就搬离了长乐路330号,远离了我的生活,但是她曾带给我的艺术熏陶从此影响了我的一生。

小姐姐是大姐姐的妹妹,与大姐姐比,她粗壮憨厚,与大姐姐像是两个类型的人。共同点是,她们都是勤奋工作的人。因为家境的关系,小学刚毕业小姐姐就去上工业中学,一毕业就到丝织厂当学徒。为了省钱,她每天带饭去上班,饭盒里装的除了米饭,就是咸菜,不见一根肉丝。学徒工是辛苦的,但从不听到小姐姐抱怨。她把学徒所得的可怜巴巴的一点工资全部上缴给她的寡母,满师了也同样如此,只有一点可怜的零花钱。那时我不懂事,小姐姐家是广东人,听说广东有老婆饼,中秋时我便缠着她要吃老婆饼,小姐姐居然从可怜巴巴的零用钱里为我买了两个老婆饼。

后来小姐姐入党,再后来她当上了丝织厂的领导。

不同于大姐姐的自由恋爱,小姐姐的爱人是经人介绍的,对方是党员,也是干部,但无钱无房,小姐姐一点也不嫌弃,新房就建在我们楼小姐姐的家,房里有木板一隔为二,小面积的就是她的婚房,只能放张床,和一个小书桌。

文化大革命来了,小姐姐与她爱人理所当然地佩上了“工人造反队”的臂章,但不见他俩得意洋洋的神色。不久上山下乡的锣鼓敲到了我家门口,330号外墙还贴起了敦促的大字报,动员的人群从三楼我家门口坐到了二楼楼梯口,他们都是里弄组织来的工人造反队员。小姐姐也在其中,但她坐在队尾,低着头,一言不发。

后来的几十年,小姐姐一直与我是邻居,她宽厚待人、乐于助人一直是我所赏识的。我妈患老年痴呆症初期,举止上有些端倪,就是她最早告诉我的。上世纪90年代上海产业结构调整,纺织业首当其冲,小姐姐工作的丝织厂关闭,工人集体下岗,而厂领导由上级公司重新安排岗位。时任厂党支部书记的小姐姐向上级提出:“工人下岗,我上岗,这算什么名堂,我也要求下岗!”结果她真的也下岗了。后来我看到过一张她在与工人分别会上的照片,照片上的她用袖子拭着泪,从当学徒工到与工人一同下岗,对工厂她有几多留恋、几多不舍啊!

我与大姐姐小姐姐一直有往来,挂念了就打个电话。几十年来我们一同成长,一同变老,她们都是我钦佩的人,因为她们都是曾给过我温暖,在我生命中挥洒正能量的人!

陆家姆妈

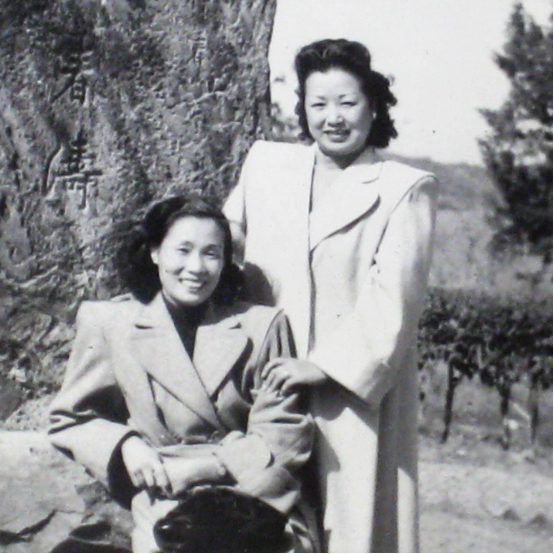

从小我就叫她“陆家姆妈”,她是我妈妈年轻时的朋友,又是我家的邻居,我们住三楼,她住底楼,因为是朋友,所以她才介绍我妈妈搬到同一幢楼来的,说来也奇怪,早搬来的她竟没有为自己先抢挑一套好房子,也许那时的人温良恭俭让的多。

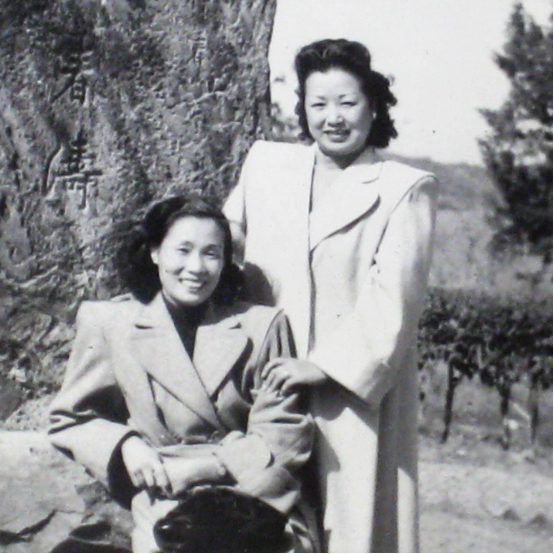

我妈与陆家姆妈(右)是朋友

与我妈瘦削的身材不同,陆家姆妈胖乎乎的,很是富态的样子,她是资本家的太太,打扮很有风度,大波浪的卷发,旗袍的衣襟前不是别着一串茉莉花,就是露出花手绢的一角,她是同女儿一家住在一起的,她的女儿是个小学老师的,有三个孩子——平平、青青和良良,陆家姆妈就帮着带外孙,操持着女儿的家。

她的丈夫另有外室,就在附近的成都路上,那个家有五个子女。陆家姆妈自己不会生养,则收养了女儿芝芳。芝芳懦弱心软,凡事由母亲做主,从不敢顶撞半句,所以在女儿家生活陆家姆妈舒心得很。

芝芳面容姣好,举止文雅,但身体不好,有心脏病,经常请假在家养病,常见她搬个小凳子坐在大门口嗮太阳。芝芳的丈夫洪根是干建筑工程的,魁梧英俊,收入高,成分好。听大人说,芝芳与洪根的亲事还是我妈做的媒呢!

洪根每周末才回家一天,每逢这一天晚上陆家姆妈就要搬张楼梯,躲到她的阁楼上去。她家就这么一大间,祖孙三代平时不碍事,女婿回来就不行了,于是在进门处右上方搭了一个直不起身的阁楼。但她耳朵很尖,听到女儿床上动静大了,第二天就会对着女婿不客气地说:“你要照顾一下芝芳,她身体不好啊!”把洪根说得脸红耳赤的。说得多了,再加上经济上的一些事,翁婿间渐渐就有了矛盾。

陆家姆妈手脚向来大方,说话也快人快语的,烧了什么好菜,会端上一碗到我家,买了布料也会让我妈帮助裁剪。经济上她是富足的,丈夫定期给钱她,女儿女婿的工资也几乎全部上缴,安排一家老少生活足足有余。常常见到她带着三个打扮得像花朵一样的孩子出门,不是去瑞金路上的四如春点心店吃馄饨,就是去淮海路的蓝村点心店买水晶大包。

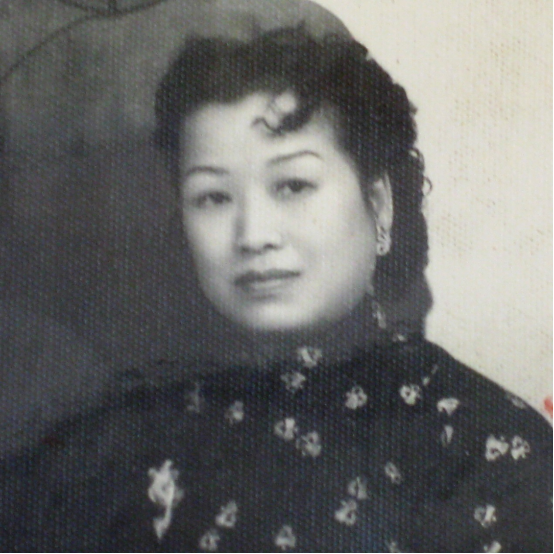

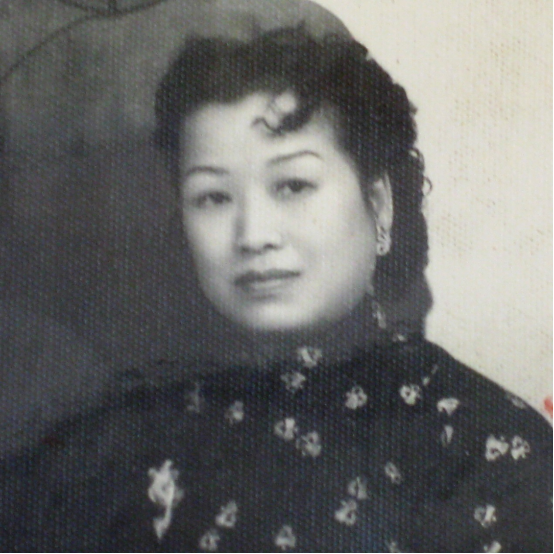

曾经雍容华贵的陆家姆妈

1966年文化大革命来了,陆家伯伯利息停发,成都路的家还被抄了。于是凡听到有人敲锣打鼓,陆家姆妈与芝芳总是面如土色地站在长乐路330号门口张望,好在抄家的队伍终于没来。不料,更大的祸害来了,芝芳因心脏病突然去世了。陆家姆妈与三个十岁上下的孩子哭得死去活来,她的胸襟前从此没了手绢花,一朵棉线小白花插上了发髻,这个家庭骤然失去了笑声和活力。

不久洪根又结婚了,陆家姆妈就独自带着三个外孙过,当然经济上每况愈下。

1970年我准备上山下乡去江西,临行前亲戚朋友纷纷送行,有送钱送被单的,也有送毛巾送白糖的。一天,陆家姆妈在扶梯口追上我,拿出两刀黄草纸,有点羞愧的表情:“你要走了,我也没什么送你的,这个你就收下吧。” 她还是上海老派人的做法,哪怕没钱,礼数要到。我突然眼眶湿了。对这薄礼我一点没有嫌弃,莫说当时连草纸都要凭票供应,就凭她这份心意就已令人感动不已了。多少年后我一直记得她送我的这两刀草纸,以及当时她热切而又有些羞馁的神色。

三年后我回到了上海,陆家已经散了,听说六旬开外的陆家姆妈已经改嫁了,听说对方以前开过肉庄。那是为了嫁一张饭票吧,我想,心头未免戚戚然。

一天我在路上正巧遇到了陆家姆妈,她和一个老头并肩走着,两人都穿着一件当时很时髦的银枪大衣,我习惯地叫了一声:“陆家姆妈!”她也热切地应答着,但见那男的有点尴尬地站在远处。我突然意识到,现在她的身份已经不是“陆家姆妈”了。但该称呼她什么呢,我不知道。

现在我也活到了陆家姆妈的岁数了,经常会想起她,想起她给我的礼物,想起她不由自主的一生。

孃孃阿婆

“孃孃阿婆”,是大家对底楼孙家当家人的尊称。她,高高的个儿,一双长腿,操着扬州口音,每天从楼里进进出出,不是拎着竹篮买菜,便是撑出长竿晒衣,或是搀着孩子上学放学。

她是孙家的孃孃,未婚,不知道她年轻时是否爱过人,也不知道她为什么要独身,邻居们所知道的就是她把持着弟弟一家的生活,一双侄子侄女全是由她带大的。据说孃孃阿婆也曾工作过,五十年代响应政府号召分担国家经济困难,弟弟弟媳叫她“下岗”回到家里,于是成了家庭妇女,但从没听她抱怨过此事。长姐如母,弟弟弟媳声声唤她“姐姐”,侄子侄女围着她叫“孃孃”,她的脸上挂着满足的笑容。

她的弟弟五十年代就是上海市劳动模范,弟媳是机关干部,两人都是单位的要人,家里根本见不到影。弟弟弟媳把工资全都交给这位姐姐,家中大小事务由她一手处理,所以孃孃阿婆是孙家名副其实的当家人。

当家人一定是付出最多的,常常看到她像虾米一样弓着腰,在浴缸前搓洗衣服,那时根本没听说过洗衣机,衣服浸泡在浴缸里,再放块搓衣板,人就成了洗衣的机器。可怜孃孃阿婆身高至少有1米70以上,在浴缸前洗衣她几乎要九十度弯着腰。到了老年她老说腰疼,许是早年洗衣落下的毛病。

孙家的孩子出来都是干干净净的样子,而且老有新衣穿,新衣的外面还套上一个白色的有蝴蝶边的小围裙,真像儿童宣传画里的形象。他们的妈妈、孃孃阿婆的弟媳也是穿得山清水秀的。六十年代初的确良刚上市,是浅蓝色的那种,十分稀罕,孃孃阿婆就赶去淮海路口的大方布店排队买来,然后托我母亲裁剪,除了短袖衫,还有长袖衫。她让弟媳穿了前前后后地转身,脸上露出陶醉的神色,而自己身上总是那么几件陈旧的不知什么年代的大襟布褂子,似乎从没见过她有什么新衣服上身。

邻里们也喜欢同孃孃阿婆打交道,因为她热于助人,求她帮助,没有被拒绝的。那时我们这幢楼孩子多,后来孩子长大了又有了孩子,孙家就成了个“临时托儿所”,几乎所有的孩子都在孃孃阿婆家寄存过,或几小时,或一天,孩子们没有谁没吃过她烧的点心,或买的冷饮的。“孃孃阿婆”就是孩子们最早对她的称呼。

女人们也喜欢在她那儿聊天诉苦。与丈夫拌嘴了,孩子做错事了,气不过就上她家边哭边嚷,孃孃阿婆娓娓劝说,直到对方破涕为笑为止。等人走后她就把对方述说的一切像是锁进了自己的保险箱,绝不会流传给第二个人。所以不少女人买了菜后爱到她家歇个脚,每天早晨八点前后她家的门总是敞开的。我后来笑称那里就像是阿庆嫂的“春来茶馆”,来者都是客。透过她家朝南半拱圆的大玻璃窗,可以看到屋前那片小绿化园,长青灌木郁郁葱葱,夹竹桃绽放着粉红色的花朵,阳光极暖,大家就围着方桌一边拣菜,一边聊着家常里短,直到烧午饭时才离去。

我妈是很清高的人,从不上“春来茶馆”去。夏天暴雨,长乐路因排水不畅常常积水。有一年涨大水,一楼人家都进了水,家具脚全埋在了水中,不得已晚上只好分散住到楼上邻居家。孃孃阿婆带着孩子住在我家。大概就是那时她看见了我家的床单千疮百孔,就是那种旧被单一裁为二,两头缝起成中间,烂的作边沿的那种。这是当时家家捉襟见肘的缝补办法,因为那年月连布匹都凭票供应,每人每年8尺,添了新衣就没法买床单、被里子。还记得人们用手绢缝合起做女孩的方领衫 ,拆劳动手套织线衫线裤的,都是缺布票惹的啊!

半年后孃孃阿婆上楼来,悄悄地塞给了我妈16尺布票。我妈推辞着:“啊,这是两人的布票了。”孃孃阿婆坚持着:“我家人口多,这是我早几年就攒下的,要过年了,拿去用吧!”当时这16尺布票真是雪中送炭啊!后来妈妈拿着这16尺布票扯了一条细格子布的被里子,包了一床被子。这条被子被我带去上山下乡用了。

所以,提起孃孃阿婆,无论关系亲疏,邻里们满满都是感谢。

孃孃阿婆的口头禅是带扬州口音的“不得了了”,凡情绪表达激烈时都要唤上几声。六十年代初一个酷暑季节,对孃孃阿婆 “不得了了”的事发生了,她的弟弟腿骨折,动手术打上钢板,她那时真叫着急。她不让弟媳请假,一手承担起照顾弟弟的重担。她亲自到医院陪夜,为卧床的弟弟端屎端尿,每天一早赶到菜场去排队买肉骨头、鲫鱼,回家烹制好又满头大汗地拎着锅到医院去探望了。等把弟弟从医院接回家,孃孃阿婆的脸庞整整瘦了一圈。

不久让所有人感到“不得了了”的事发生了——文化大革命开始了,孃孃阿婆在药厂当领导的弟弟作为“当权派”被批斗了,还听说他们家出身是地主,造反派会来抄家。好几天,孃孃阿婆家的门紧闭着,她在检查所有可能引起祸害的东西。后来一位邻居告诉说,她曾帮着孃孃阿婆用大剪刀把她弟弟的丝绸领带一条条剪碎,还有邻居帮孃孃阿婆藏过存折单。

十年浩劫过后,孃孃阿婆的弟弟得到了提拔,先是任公司领导,后任医药局局长。上级考虑到他们全家五口只有一室半的住房,给安排住进了东长治路的一套三室一厅。孃孃阿婆一家搬离了,他们是我们长乐路330号第一家搬离并住上好房子的。邻里们既高兴又不舍,先后到新房子去探望。后来孃孃阿婆家又搬迁了几次,大家又像是走亲戚一样,常去走动。

我至今只知道孃孃阿婆姓孙,不知道她大名是什么。她一辈子没有什么惊天动地的举动,但她终其一生把“孃孃”和“阿婆”的职责完成得尽善尽美,她是一个不凡的女性!

长乐路330号小字辈探望孃孃阿婆(居中者)

任家夫妇

任家夫妇居住在我们这幢楼最好的位置——二楼正南,每天一早阳光洒满了屋子,但也是我们这幢楼最小的屋,才七八平方米。正长方形的屋子里放了一张大床,就没其他家具了,只有几个叠起的箱子,和一些锅碗瓢盆。

任家夫妇也是我们这幢楼最沉默的夫妇,见人低眉顺眼的,从不见高声说笑,夫妇彼此间也不见交流,他们没有孩子。

我们这幢楼的邻里讲究礼尚往来,也以“姐姐”、“师母”、“伯伯”相称,遇到节日也经常串个门送个礼什么的,但我从没见有人上任家去,虽然房门常常敞开着,里面传出一股多年没打扫过的陈宿味,夹杂着中草药味。问大人,他们回答“那女的是一贯道啊!”孩子根本不懂“一贯道”是什么,看大人的神色,也许同“地富反坏右”是一回事吧,于是就不作声了,走过任家都是踮着脚尖一溜步小跑的。

现在的人们对“一贯道”早就没有一点印象。查百度,上面写着:“一贯道”发端于晚清,极盛于1940年代,在下层社会普遍流传。“愚者求福,黠者敛财”是它的基本特征。建国初期得到取缔,一位外国记者撰文说:“共产党是一把铁扫帚,一扫帚把妓院扫光了,又一扫帚把一贯道扫光了。”

原来一贯道是与妓女一样的丑陋现象。

任家女人偏偏就是个“一贯道”。看她样子,没文化,操着一口浓重的绍兴口音,还是个肺痨,整天除了躺在床上,就是端个小凳坐在门口。她也不像是“一贯道”的骨干,家里从来没有香火气,也不见有人上门。也许是没人招呼的生活实在太闷了,她就主动与我们孩子说话,经常手里揣着一把糖,招呼道:“来,吃糖。”我们不敢拿,一嫌脏,二怕家长骂。她只好悻悻地缩回手去。

任家男人长得高高大大,据说是在银行当勤杂工,他倒是响当当的“工人阶级”。只见他像头老黄牛,除了上班,不是买菜、煮菜,就是上下楼倒痰盂、涮碗筷、洗衣裳,对有病的妻子,他倒是不离不弃,忠心耿耿伺候着。但是因为“一贯道 ”的罪名,他也抬不起头来,从不见到他的笑容,也不见到他与邻居打招呼。但每次我们代父母上门收每户分摊的水电煤气费时,他总是二话不问就迅速掏了出来。

阳光照满了任家,但任家夫妇内心像是充满了阴霾。

文化大革命来了,革命像挖地三尺,家家户户都有些战战兢兢。任家男人的手臂也戴上了鲜红的“工人造反队”的臂章,但没有看到他有半点趾高气扬。 任家的女人依然坐在家门口的小凳上,她本没什么文化,早就被革命吓破了胆,空洞的眼睛里充满着茫然和恐惧。邻居中有人居高临下地用话语刺她,她也不敢回嘴,反而是更讨好的样子。看到她那可怜的模样,我有些不明白,一个没有文化的乡下女子一旦误入歧途,是否被终身烙上了奴隶的火印!

文革结束了,任家男人退休了,他是戴着大红花,被单位敲锣打鼓地送回家的。任家女人高兴地给邻居的孩子们塞糖,这回,我们收了,因为我们长大了。

不久任家夫妇双双病倒了,连着几天没看到任家男人上三楼卫生间来洗漱。我去买了菜,为他们夫妇烧了一碗红烧鱼块,还有一碗青菜。其实我的烹调手艺根本摆不上台面,纯粹出于同情心,一对无儿无女的年迈老人病倒了,无论如何要伸出援手的。

“任家伯伯,任家姆妈,”我放下菜碗,主动叫唤他们。

任家伯伯从床上撑起身子:“谢谢你,多少钱?”任家姆妈的眼里有了泪花。

“不用。”我转身就走,“还需要什么,请告诉我。” 邻居十多年了,我还是第一次为这对老人做好事。

不久任家姆妈去世了,我看到床上的她佝偻成一堆,临死了她都没能伸直手脚。

任家姆妈去世后,任家伯伯更沉默,更木讷了,常见他低垂着头坐在床边,一动不动的。不久他就被老家的侄子接回绍兴去了,那间小屋上缴单位了。好长一段时间,每逢经过那正南小屋,我都会情不自禁地想起这对低眉顺眼的老夫妇。

元星妈

元星妈就住我家隔壁,同在三楼。半个世纪来,隔着墙是两家,拆了墙好像是一家人,她叫我父母“朱家姆妈”“朱家伯伯”,我从小称她“姐姐”。但大家都叫她为“元星妈”,因为她的大儿子叫“元星”。元星同二楼的启民都曾是我小学一年级的同班同学。

元星妈是浙江嘉兴人,曾是个童养媳。结婚后跟着在上海大光明电影院当放映员的丈夫到了上海,成了解放初第一代“新”上海人。因为丈夫工资高,一家生活安定,她一连生了四个孩子,两男两女。元星妈原本是个文盲,在五十年代的扫盲运动中扫了盲,所以她能识字看报。后来她又参加里弄生产组自食其力,比起一般从农村出来光会干家务的女人,她是赶上了城市发展的步伐的。

农村出来的媳妇对老公是尊为上首的,丈夫不回家,饭桌绝不拉开。春节大年夜常看到她家四个孩子趴在桌上围着滚滚翻腾的火锅看,没有一个敢动筷子的。元星妈定的规矩,必须等放完电影的丈夫回来才能开桌,而她自己还在灶前忙个不停,冷盆热炒一个不能少。

元星妈很会当家,丈夫的收入每月有一百来元,这在当时算是不错了,但要维持一家六口体面的生活未免捉襟见肘。于是她每月贴花5元,就是每月到银行用5元钱买一个指甲片大的花纸片,贴在储蓄本上,春节前就用这贴花本去换60元现金,正好够过个年。元星妈的这种储蓄方式后来连我妈都学会了。

元星妈还会包粽子、腌咸肉、做发糕……从她家传出的饭菜香味常让孩提时的我垂涎三尺。

她唯一不满的,是家里的居室太小了,6口人就一间房,20平方米不到,局促的空间里两张大床一摆就转不过身来了,夫妇与两个女儿各占一张床,父母与子女毫无隐私可言。幸好房内还有一个直不起身来、只有一张床宽的储藏室。两个男孩正好钻到储藏室里去睡觉。

狭小的空间必然产生狭窄的思维,不得已,元星妈就向屋外借取生存空间。楼梯的扶杆处她架起了两面活动板,上面放上碗橱及锅碗瓢盆;才两三平方米的公共卫生间,她在浴缸的三分之一处搭了一块板,上面放上煤气灶;就是在楼角靠天花板的悬空处她也设法嵌上一块木板,放上用塑料袋扎紧的棉被;后来添了洗衣机索性就放在扶梯口,要用时就把它拖到卫生间。总之为了扩大家庭的储物空间,元星妈处心积虑地见缝插针。外地人说上海人“精明不高明”,这精明大概都是被环境逼出来的吧!

我们这幢楼都是老邻居,人心也善,虽有些嘀咕,但也没有人指责元星妈。尤其我家,住着这幢楼最大的套间,还有着独用阳台,很是体谅她家的处境:我们从不上卫生间洗澡,自己买了个木浴盆对付着;一到夏天就敞开着房门,让穿堂风给住北间的他们带来一些凉意,晚上元星就索性睡在我家的房门前。

元星妈总是积极跟着时代走的。她丈夫当年是由姑妈领大,并带到上海学生意的。五十年代姑妈姑父去了香港,三年自然灾害时期经常从香港寄猪油、通心粉和鱼肉罐头来接济侄儿一家。姑妈的两个女儿留在上海,都是十分时髦的女人,但因为受香港父母的牵连,文革中都抬不起头。一心维护自己小家庭的元星妈很怕受影响,两个表妹上门,既不留饭,也没什么好脸色看,久而久之对方也自觉地不上门了。用现在的眼光分析,也许当时出于她淳朴的阶级立场吧!

对里弄的大小活动,元星妈是很积极参加的。她根正苗红,是我们这幢楼当然的小组长,从爱国卫生运动,到每星期四楼道的大扫除,她都一马当先,穿着套鞋,拎着水桶,第一个冲出来。平时街道传达什么要事,向居民发个卫生用品什么的,她也热心地一家家敲门落实,而当年干这些都是义务的,不像现在还发个毛巾、给点洗衣粉什么的。所以她与居委干部和民警的关系十分融洽,后来我们长乐路的片警还真成了她的大女婿。

元星妈对邻居是热心的。二楼的大姐姐至今感恩:“当年我是在学校接到父亲去世的消息的,既突然又手足无措,是元星妈到学校来找我,并陪着我去见父亲最后一面的。那时她也不过三十来岁啊!”我妈患上老年痴呆症后,经常朝外跑,元星妈就成了我的“眼睛”。她家的房门一直敞开着,一旦我妈往外跑,她都给叫唤回来。那阵子她还主动帮我烧饭炒菜。送我妈上养老院那天,也是她陪伴着,一路送行。

长乐路330号动迁后,我和元星妈分别了。她先在浦东买了房,后来住到闵行区小女儿的别墅去了。我去看她,只见三层楼高的别墅掩映在绿化丛中,屋前屋后都有花园,每个楼层有卫生间,还有宽敞的屋顶储藏室,空荡荡的,放不满东西。望着这一切,我的脑海中情不自禁地浮现出长乐路330号三楼扶梯口的旧景:架在浴缸上的煤气灶、拐角处的洗衣机、悬在天花板下的棉被……

元星妈真是做梦也没想到会有今天这样的好日子啊!

启民

启民,我从小的伙伴,离开我已整四十年了。在漫长的岁月中我一直把他封存在心里,每每想起,便是撕心裂肺的痛惜,以及无法诉说的怀念……

启民是我的邻居,也是我的同学。小学一年级见面的第一幕印象最深刻,全班要打预防针,胆小的启民吓得大哭,一头扎进班主任夏老师的怀中。“哼,还是男孩子呢!”从此我这个假小子在他面前就有了居高临下的理由。

我们这幢楼同龄的小伙伴七八个,但因为爱看书,我与启民最接近。但凡启民借了本好书回来,刚兴冲冲地走到大门口,我就往他面前一站 ,两手一挡:“把书先借给我看!”他便乖乖地把书交了出来。但我也不是经常欺负他。春节时妈妈给我一些糖果,我会藏在小纸盒里,到扶梯角叫住他,慷慨地分他一半:2粒硬糖、2粒软糖、5粒花生米、一把西瓜子……

童年时最开心的是暴雨天马路上涨大水,上学时妈妈总会叫一辆三轮车,载上我、启民,还有同楼的元星。漂泊的雨水溅在哗哗滚动的大水中,三轮车夫使劲地踩着车轮,我们三个小顽童不时拉开遮雨布,嬉笑着,打闹着。放学后三个孩子又一同乘三轮车回来,手舞足蹈,快乐得好像去短途旅行那样。

小学二年级我被转学到另外一所小学,后来启民回忆道:“当时我们失落得一塌糊涂,好像被你抛弃了一样。”但是放学后我还是与启民聚在一起,一起看连环画,一起做作业,一起积攒糖纸头。我和启民的学习成绩始终不分上下,但小孩的天性好强爱比试,每次考试后我和他都急着找到对方对答案,比分数。当年有个上海市小学生阅读比赛,我得了个白底红字的小学生阅读奖章,兴冲冲地刚要在启民面前显摆时,他竟也掏出了一个。

我们一起考进了家门口的重点中学,我与启民又在一起了。还是那种谁也不甘落后的状态,他参加了由初中生组成的红领巾话剧团,我参加了以高中生为主的校文工团话剧团,在舞台上我们都是演蹦来蹦去的小孩子。因为我没有兄弟姐妹,放学后总是同启民黏在一起,一起帮大人排队买米,一同拎着热水瓶买冰水……两小无猜,大人们也见怪不怪。只是从儿童到少男少女,我强势他弱势的地位始终没变。

初中毕业后启民没能继续升学,因为父亲的病故,他报考了金融中专,好早点就业,而我则继续读了高中。不再是同校,好像是人生岔开了道路,我突然有了十分的失落感,启民在我面前也有些气馁。但周末他从住读学校回来,我仍一头钻进了他的家里,谈文学,谈见闻。

一年后,文化大革命就开始了。我和启民都不热衷于“革命”,在家里我们一起偷看被查抄的禁书,如《漂亮朋友》、《葛朗台》、《红与黑》……还热衷于手抄《普希金诗选》,抄完了还高声朗读。为了打发时间,我们也曾一起学过不花费多少钱的乐器,如箫、口琴。有阵子我和启民还一起学写魏碑体的毛笔字,以及汉字快写法,以至于后来我俩的字体还真有那么的相像。

逍遥的日子没过多久,启民就报名去黑龙江军垦农场了,我们这一届毕业分配是“一片红”,全部去祖国边疆,没有一个留上海的。我是独女,还想留下看看形势是否会有转机,启民的哥姐都在上海工作,他不得不走。临行前他一直在家哼唱郭颂的《乌苏里船歌》:“阿朗赫赫尼那,阿朗赫赫尼那……”他把前调唱得那么的伤感,我也跟着学唱:“乌苏里江水长又长,蓝蓝的江水起波浪,赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满仓......”两个即将分别的少男少女用歌声为不可预测的未来壮胆。

启民走后不久,我也不得不报名去江西插队了。启民来信一次次动员我去黑龙江,但遵从家庭的意志,我还是选择了离家较近的江西。

身处天南地北,也看不到任何出路,我和启民只有以书信互相勉励着,在所有的同学朋友中他是给我信件最多的一个。一次读到他信上说 “在森林干活,吃的是饼干、咸菜和飘着蚊子的脏水。”我毫不犹豫地把家里刚寄来的米糕、炒米粉和白糖匀出一半,寄到黑龙江他那里去。

启民在信上与我相约,要一同回上海探亲。因为我们都属林场编制,双方请假都是不容易的。后来我们好不容易在上海会面了,启民告诉我,因为凑不够路费,他是逃票回来的。想想从黑龙江到上海的火车要三天三夜,既没有座位,还要时时提防着检票人,真是足够胆战心惊的。我明白他实在是不得已而为之,每月32元的林场工资,要寄15月给老母亲,剩下还能有多少呢?而且,他是为了同我会面而逃票回来的!

那次见面,启民见我没有手表,马上脱下手腕上新买的大罗马表:“给你,我有工资,还可以再攒钱买。”我不能接受,这是他唯一的财富啊!只接受了他带给我的一顶白色防蚊帽,那是东北林场夏季的劳防用品。

那几天不是我下楼去他家,就是他上楼来我家,我们有那么多话要想向对方倾吐,关于林场,关于知青政策,关于国家形势……因为我们是同命运的人。所有的交谈中我们就是不谈感情,因为地域的遥远,因为前途的渺茫,因为生存的压力,即使心中有那份意思,谈爱情,我们配吗?!

1976年,我终于回上海读大学了,启民给了我一封长长的来信:“你给我们这种同命运的人争了一口气,请接收我大喊大叫的祝贺吧!”但同时他也流露了自己的沮丧:“绿草如茵的校园,宽敞明亮的教室,一切多么的诱人,对我来说,学生时代已经一去不复返了。荒凉冷落的山村,陈旧不堪的帐篷,这就是我居住的地方。”

后来在给我的一封信中启民这样写道:“自认是“青梅竹马,两小无猜”,没承想,流水无情,一片痴心,暗逐逝波声。感情如此深沉真挚,却让险恶的命运大大捉弄,不得不使我抱恨终身......”字里行间的意思清澈明了,但我无法接应,距离感以及缥缈感始终在分隔着我和他。

在无望中,启民接受了我们长乐路330号一位姑娘的感情。我们这幢楼共有3个姑娘插队在黑龙江,小玲就是其中一位,就住在启民家隔壁,她和她一家都喜欢启民。启民把他和小玲交往的一切都写信告诉了我,他似乎并没有什么热烈的感情,只是默默接受了命运的安排。他还催我也赶快找个男朋友,还给了我几条找男朋友的忠告。在那封信的最后他附上了一首普希金的诗:

“我可曾体验过爱情的幸福?

我可曾悄悄地流过眼泪,

忍受长久的怀念的痛苦?

有谁的眼睛像是天庭对我微笑

我整个的一生

难道只是一两个黑夜......

提它作什么?

爱情的悲吟已令人厌倦,

我的话语都不过是狂人的梦呓,

但是它们却打动过一颗心,

那颗心也在悲伤地颤栗:

啊,命运就是如此的决定。

......”

随着年岁的增长,我愈来愈体会到启民当年对我的那份沉甸甸的感情是多么的可贵。但是当年的我心高气傲,对爱情有诸多不切实际的幻想。

启民和小玲是在上海办的婚礼。婚后他还是那么乐意地上我家来,为了避嫌我总是催他:“快下去,快下去。”但是当启民携着小玲回黑龙江后,我失落了好几天。

启民婚后第二年,就传来噩耗,当时小玲正在上海待产。那是1978年2月一个寒冷的夜晚,半夜里电报员的呼叫声惊心动魄,把整幢楼的人都惊醒了。蓦然传来小玲的哭叫声,还有楼道中人们的说话声,邻居们都披着衣服出来了。原来启民一个人在黑龙江,因为天寒地冻关闭门窗取暖,煤炉产生的一氧化碳,让他在不知不觉身亡。

我无法相信这是事实,那年他才29岁。我一夜无眠,泪流如注,为我的青梅竹马,为不到三十岁的年轻生命,为他一腔无法述说的深情……

启民从此留在了遥远的黑龙江。除了赶去奔丧的他的兄姐外,为他送行的都是他的插兄插妹们。他的大姐姐奔丧回来告诉我说,启民临终时正趴在桌上写一首爱情诗,“这诗他是写给谁的呢?”大姐姐自言自语道。

我心颤栗。

启民去世后的第二年,全国知青大返程的热潮就开始了,在祖国各地插队的上海知青纷纷返回了故土,可惜启民没赶上,但他的妻子回来了。

如今启民远去已经四十多年了,他的遗腹子也已经成了中年人。 2009年他的妻子小玲专程去黑龙江祭拜丈夫,可惜启民的坟墓已经无法找到了。我从小的伙伴啊,他已永远与白山黑水融为一体了。

我始终保存着启民给我的信件和照片,照片上的他清秀俊朗,站在我们楼的门口,一双大眼睛凝视着远方,我明白他始终憧憬的是——爱情和前途!

美多

美多不是长乐路330号的居民,但整幢楼的人都认识她,她是我家八十年代请的钟点工,每天要穿过两条马路,来我家干一小时的家务活,赚三五元钱。

美多五十来岁的光景,是浙江诸暨人,在上海帮佣几十年了,说得一口上海话,嘴也甜,一来我家,从二楼招呼到三楼“小姐姐你好!”“元星妈今天买了什么时鲜菜啊?”邻居们都喜欢她的热闹。

但我80岁的老母看不惯她,说她干活“不细巧”,粗手粗脚的,说给红木家具擦灰,擦与没擦一个样。我倒是体谅美多,在老东家干活还腾出一小时来我家,不快手快脚怎么行!但有时美多也实在太粗心大意了,有一回我们竟然从肉汤锅里舀出一个酱油瓶塞子来,第二天跟她一说,她连声说“啊呀,对不起啊,对不起!”

美多知道我爱吃馄饨,经常在家包些菜肉馄饨,冰冻后用塑料袋装一大袋过来,让我放冰箱慢慢吃。我知道这花了她一些时间,但她除了收下食材钱,其他一概不收,这让我看到了她的大气。

渐渐地我知道了她的一些情况,丈夫在老家,一儿一女都已成了家,她还有了第三代。“男人靠不到啊,只好自己出来赚钱。”美多一分钱都舍不得花,四五十元的滑雪衫她还嫌贵,身上穿的都是别人给的旧衣服。“就是想积点钱,老了有个依靠。”

她主要帮佣的人家,是香港著名工商界人士的亲戚,在长乐路有一套白色的小楼,美多已干了好多年了,她很得意她在那儿有一间单独的寝室,“你来呀,来看看我的家。”她像邀请朋友一样邀请我。有一次我去了美多那儿,只见她在小院的水斗里洗床单,一见我,兴奋地关掉水龙头,手也没擦,就热情地拉着我:“上楼去,看看我的房间。” 作为一个帮佣工,八、九十年代她在上海就有一个独立的小房间和卫生间,比很多上海人还住得宽敞,难怪她很自豪。

因为在上海时间长,又是在大户人家做,美多是见过世面的,当时在上海浙江籍的钟点工远比其他地方的吃香得多,所以美多对从安徽来的或是四川来的钟点工,口气中总有些不屑。她有个同乡人圈子,每当我周围的朋友急着找钟点工时,我都是到美多那儿讨救兵,她都一一帮助解决了。

不久我家出了大事,我老母的存折和首饰不见了,公安局上门调查,怀疑对象中就有美多,因为她每天上门一小时,要翻床叠被的。我无法为她辩解,但骨子里认为,美多绝不是那样的人。很敏感的,美多感觉到了那种被怀疑的氛围,她依然不动声色天天上门来干活,只是话语少了不少。很快,调查有了结论,是我母亲的外甥女取走了钱和首饰,再一查,我母亲患了老年痴呆症。

美多总算舒了一口气,对我说:“被查的那几天我不敢不来啊,不来就更要被怀疑了。”但这口气不出她憋得慌,一天得悉那外甥女到调解人的家里,她赶了过去,当着满屋人指着鼻子骂:“原来是你,害得我受冤枉气!告诉你,我美多行得正站得直,不像你,尽干那龌蹉的事!”说得那外甥女只会捂着脸哭。

这事发生后,我只能无奈地把母亲送入了养老院。出租车就要离开时,美多赶来了,手捧一缸桂花山芋汤,泪水盈盈地说:“老太太爱喝山芋汤,就让她带去吧!”美多站在长乐路330号门口,一直目送着我们的小车远去。

美多离开上海很突然,是她在电话中告诉我的,主人家趁她回诸暨探亲,不打一声招呼,就把她的大部分行李托运过去了,说是家里不再需要人。“十几年的关系就这样断了啊,”在电话中美多很是气愤,也很委屈,“就是养条狗,这么多年也会有感情啊,他怎么能这样对我!”

我不知这其中究竟发生了什么事,也诧异于世态炎凉人情淡薄。后来我根据美多留下的电话打过去,说是已到女儿的小工场帮忙去了。再后来,那电话就打不通了,美多就这样从我生活中消失了。

但十多年来我一直很想念她,想着她曾给过我的帮助,以及她那善良、勤快的品质。

朱慰慈,1968届高中生,1970年到江西贵溪圳坢林场插队,1973年作为工农兵学员抽调到上海师范大学中文系。毕业后被分配在在上海市教育局,先后从事语文教材编写和电视中学语文教务工作。1980年末参加上海新闻界首次招聘考试,被上海人民广播电台录取,任经济部新闻记者。1989年留职停薪到英国自费留学,三年后回国,到新成立的东方电视台任纪录片编导,以平民记者的角度记录了大时代变迁中的百姓故事,有作品得全国大奖。退休后受聘于上海东方宣教中心任视频节目编审。

朱慰慈,1968届高中生,1970年到江西贵溪圳坢林场插队,1973年作为工农兵学员抽调到上海师范大学中文系。毕业后被分配在在上海市教育局,先后从事语文教材编写和电视中学语文教务工作。1980年末参加上海新闻界首次招聘考试,被上海人民广播电台录取,任经济部新闻记者。1989年留职停薪到英国自费留学,三年后回国,到新成立的东方电视台任纪录片编导,以平民记者的角度记录了大时代变迁中的百姓故事,有作品得全国大奖。退休后受聘于上海东方宣教中心任视频节目编审。