模糊的憧憬与恐惧

大约是一九七五年,我们十四五岁的年纪。不同内容不同样式不同面积的最高指示标语牌和各式彩色标语仍是这个城市最为瞩目的景象。我们在学校里看到的最多的标语是:学制要缩短,教育要革命。资产阶级统治我们学校的现象再也不能继续下去了。“教育革命”就是“开门办学”,打开校门,到工厂、农村、军营,学工、学农、学军。

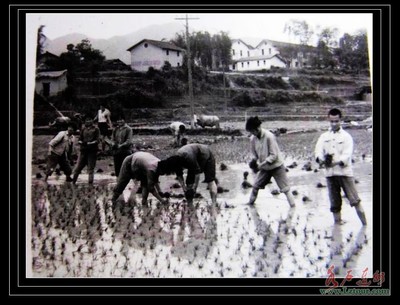

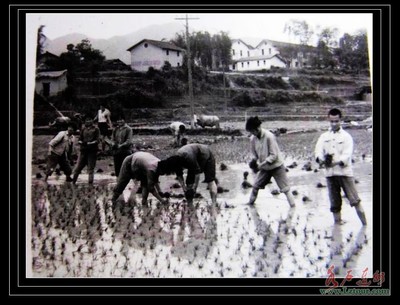

新学期开学后不久,我们端坐在教室里,集体注视着挂在黑板上面的有线广播喇叭。那天,校革会宣布本学期我们要学农了。广播里说,你们在不远的将来就要奔赴农村接受贫下中农再教育了,学农就是向贫下中农学习农业劳动技能,了解并感受农村的生活。

我们一方面是期待,期待是因为新鲜感和集体生活的诱惑,就这么近在咫尺地诱惑着,感觉就像“斛痒兮兮”(挠痒痒)。于我,还有些朦胧的念头,家藏有《唐诗三百首》,读到的那些乡野意象默默地拨动着我模糊的憧憬。一方面是怕吃苦头,有“插兄插姐”的同学听过他们在农村战天斗地的口述实录,大多数是吃苦头的消息。但是,革命形势还在迅猛发展,插队落户还在继续,这是谁都无法回避的现实。中学临近毕业,同学聚在一起忍不住就会说起谁去插队,谁是工矿,谁是近郊农场之类的话题。天天被灌输着“广阔天地大有作为”,内心却是心存恐惧的。

兄姐辈插队落户的生活是弄堂里谈论最多的事情之一。

我对弄堂里的“小广播” “白娘子”讲的“插队吃不饱饭”这句话记得特别牢。我人胖,饭量大,那时又没有多少油水,挖一勺猪油浇一点酱油拌一碗饭一会儿就见底了。一顿三碗饭对长身体的男孩子来说真的是“毛毛雨”。吃不饱饭,使我深怀恐惧。所以我们弄堂里就有不少以病退或者生病为由躲在家里的知青,也就是“宕”着。大人们说大不了养他(她)一辈子。我想,大概他们都是因为吃不饱饭不肯去农村的。好在我们才是学农,离正式插队还有些日子。

我觉得学农也有好处。比如可以知道水稻和大麦的区别,韭菜和麦苗的差异,还有一些经常在饭桌上见到的蔬菜,比如青菜萝卜卷心菜是怎么长出来的。再比如“五谷”是哪五样。当时“批林批孔”正掀高潮,对孔夫子“五谷不分”的漫画印象深刻。孔夫子哭丧着一张脸,被围在一群农民中间接受他们的嘲笑。这真是一件不上台面的事。到农村去搞搞懂也蛮好。 而对一些读书恐惧的同学来说,学农简直是一件天大的美事。不用做作业,不用考试,多开心。工宣队长不是说嘛,学农就是把教室搬到田间农舍去。

与乡间草狗对峙

几辆公交车把二百五十多个中学生(五个班级,那时一个班级通常有五十人之多)带到了青浦,一个叫赵巷的地方。那就是我们学农的村庄。当时上海郊区沃土田野,阡陌纵横,牛羊鸡鸭自由徜徉,小溪流水潺潺。从未到过农村的城市学生真是眼界大开了。至今路过三一八国道,每每看到交通指示牌上的“赵巷”两个字,仍会忆起当年的情形。那时候,大多数男生嘴上还没长毛,但是女生的胸脯已经有了明显的轮廓。男生就是再懵懂,也不能“装戆”视而不见,不过我们都是好小囡,最多就是多看几眼。人说骚动的青春,其实青春是青春,骚动是不敢的。我们学校里基本没发生过骚扰女生的流氓事件。其实更多注意异性的却是女生,因为她们与豆蔻年华仅一步之遥,日趋成熟的生理和心理使然。我后来了解到,劳动之余挤在一起的时候,男生的林林总总是女生最感兴趣的谈资。当然她们展开话题时很小心很谨慎,在男生这里就有了一些神秘。我后来又了解到,本人因是学生代表,所以也时常出现在女生的谈资中,而且还是跨班级的。当时由进驻学校的工宣队、校方和学生三者组成所谓“三结合”领导机构。我大约能写点小文章,写字和美术也都不错,还会刻蜡纸(这东西在当时基本相当于电脑),就被“结合”进去了。刻蜡纸是当仁不让的重要任务,学农简报、工宣队长讲话精神等等都要及时出现在蜡纸上,然后油印出来分发到各班。我知道同学们背后用“神气活现”来形容我这种状态,明显带着贬义。其实这种事搞多了很没劲,弄得自己老气横秋的。

那天我奉工宣队长之命在学农队部刻蜡纸,大概是有关学农中令行禁止的条例。开头是家喻户晓的最高指示:“加强纪律性,革命无不胜”,然后是“一、二、三、四……”。待我全部刻完,肚皮才感觉空空如也。这个信号一出现,饥饿感就像一只手抓着胃,痒兮兮,潮唧唧。我赶紧打开门,一股田野味道扑面而来。抬头望天,繁星当空(当下,如此天象已成奢侈)。但我很快感到恐惧像一条隐形的小虫悄悄爬进我的血管里,饥饿感被这条小虫悄悄驱逐了。队部离我们住宿的农舍大约四五公里,一个十五岁嘴上刚刚萌芽须毛的城市小男人将第一次独自行走在漆黑的夜色和无际的田梗上,虽然这绝对不是什么了不得的事。《唐诗三百首》中滋生出来的乡野憧憬此刻也荡然无存,我能做的就是加快脚步,后来干脆就以跑步的姿势来捍卫自己的不惧,也可叫做掩饰。事与愿违,我的脚步被迎面而来的犬吠可耻地叫停了。对面是一条不大不小的乡间之犬,它像黑夜中的一个探子,警惕地注视着我。我的第一反应是不能跑,更不能转身跑,情急之中想起有人说过的一句话,碰到狗就蹲下来,它就会以为你准备攻击它而采取守势。我试着慢慢蹲下,一只脚莫名踩到稻秧里,一阵寒凉从脚底传递到别别跳动的心脏。我尽力让心思聚到“一定要摸一块石头”上,所幸我如愿了。我还没做出投掷的动作,它就返身迅速隐匿在夜幕中。我欣喜地听着自己的心跳,站起来的时候觉得自己像一个勇士,至少在这条落荒而逃的乡野草狗面前。而后憧憬又重回心腑,有这么一个难得的机会独享沉沉夜色中的乡野,吮吸沁人心扉的泥香稻香,倾听寂静之中的蛙唱虫鸣,我把脚步放慢了,甚至有点散步的意思。可一高兴,肚皮的空荡感也再次袭来,完全是前胸贴后背的状况了。周遭墨黑,哪有吃的,我只能拼命吞咽馋吐水。为了激发馋吐水的源源不断,我一直想着一个成语,望梅止渴。到了农舍,肚皮里的咕咕声势不可挡。稻草铺就的大通铺上,一字排开的同学们早已进入梦乡。我疾步走到自己的铺位,在底下的书包里翻找果腹之物,半天才翻到一包只剩几口的炒麦粉。不管怎么样,这是唯一可以暂时安抚肚皮的东西了。炒麦粉是那个年代最经济最大众的干粮,以今天的眼光看,是真正不掺假的全麦食品。一般用热水调成糊状才得以下口,但我是急不可耐用舌头去舔的,相当于今天的干吃熟泡面。这几口只是杯水车薪,所以我企图继续在同学的包中寻找别的充饥物,但最终这个念头被打消。算了,算了,熬一熬。我对肚皮说。心思一分散,鼻孔里立刻灌入荷尔蒙混搭汗酸脚臭叠加几天没洗的袜臭,大通铺的青春能量十分昂扬。那晚我做了个梦,梦里与我对峙的草狗向我扑过来,我把自己蜷缩成刺猬状,并且绷紧,让它下不得口。我很担心我的一身肉,如果是个瘦子,一口咬下去,它的狗牙也得崩断几个。那草狗围着我转,也许它吃不准这圆乎乎的一团下得下不得口。一会儿我觉得它的爪子掠过我的脊背,我又绷了绷身体,让自己的肌肉更紧张一些,增加硬度。爪子也加大了力度,我无奈叫出声来,但一个比我更响的声音盖住了我,“半夜三更,叫什么叫。”我醒了。原来这个爪子来自睡在我旁边的同学。我在漆黑中故作张狂地偷笑着,心里很想把田野里的遭遇先告诉他,可当我把头转过去时,他的鼾声再次雄起,把我这个念头轻而易举地删除了。

被饥饿困扰的肚皮

抓挠我的同学是一个被老师公认为“坏胚子”的调皮捣蛋的学生。把他安排在我身边,据说是要以我的言行去影响他,所谓“一帮一一对红”。该同学名字中就有个“红”字,可能是那个年代的应景之作。那时学生中流行互相起绰号,有一次历史老师无意中讲到“红头阿三”,课后我们就把这个第一次听说还十分好玩的词汇送给了他,也可简称“红头”。起绰号多以姓氏为谐音,比如一个曹姓女生就不幸被叫做“槽头肉”,虽然她长得玲珑而精致。姓黄的就叫“黄牛肩胛”,叫“老黄牛”算客气的。“红头”对自己这个新绰号颇觉欣赏,因他三天两头闯祸惹事,所以普及程度相当之高,很快就叫开了,他原来的绰号好像根本就没有存在过。红头天生胆大,似乎没有他不敢的事。据他自己说他爸爸是老红军。我们确实听过这个一口山东话一开口一股大蒜味的大叔讲过红军故事。凭我们当时有限的认知,这样的一个老山东,讲得又是这么真切,应该不会骗人的。“红头”还会些杂七杂八的功夫,据说来自老红军的嫡传。他的手掌发红且肥厚,伸出来时,掌纹总有明显的污垢填充着,把纹路刻划得十分清晰。跟他交过手的同学事后公认,他的手掌真的蛮结棍的。

早就听经历过学农的高年级学生说过撒猪粪,当地人叫作“猪澥”。“撒猪澥”就是把发酵的猪粪撒到农田里。对城市学生来说,用手抓粪,加上鼻子里那股味道,想想也是蛮恐怖的。据说还不止撒一次。

又是一个撒猪澥的日子,我因为前一阵子跟着工宣队长和老师一起开会,跟着他们在各个班级来回跑,已经错过了二次。“红头”坏笑着对我说,“侬前两天半夜里瞎叫叫啥?”我白了他一眼,“还不是你这个爪子,乱摸八摸。”“红头”说,“哼,摸侬有啥摸头,侬又不是小姑娘。”我严肃地扳起面孔,“当心给老师听到,拿侬当小流氓。”他说,“册那,侬覅吓我噢,我吓煞了。”然后再问,“侬叫得老吓人的,碰着啥事体啦?”我本来想向他发布我“与狗对峙”的壮举,但现在手里捏着一团猪澥,就没有这个心情了。我说,“碰着侬只大头鬼。去去,撒猪澥去。覅跟我瞎搞。”看我笨拙的样子,“红头”又说,“弄不来了,要我教侬伐?不过还是侬福气好,阿拉已经撒过二次了。味道好闻伐?册那,洋囡囡第一趟撒猪澥就哭了,眼泪水滴了猪澥上,一股臭味道直冲鼻孔。哈哈哈。”“洋囡囡”叫杨楠,也是谐音,是班级里蛮讲究的女生,平常也是娇滴滴的。她撒猪澥哭也属意料中事。我忽然想,她的鼻孔也闻不到香水啥的,就那么敏感吗?

不过被“红头”这么一说,猪澥在我手里臭烘烘黏答答烂糟糟的感觉立刻甚嚣尘上,但又不能扔掉。我只能竭力把农民伯伯跟我们说过的话调动出来,“用猪澥肥田长出来的庄稼有力道,种出来的稻米有粘性,好吃。”我心里想着大米,咽着口水,赤着脚,把猪澥一把一把撒在稻田里,这个过程持续了两个小时左右,我的嗅觉渐渐与猪澥达成了妥协。可是这天劳作后的夜晚,我看到的田野景象似乎与之前所见颇感违和,也毫无心情感慨,因为实在饿,饿得前胸贴肚皮,撒了猪澥肚皮更饿,那天的晚饭像没吃过一样。这时“大喇叭”的话极不合适宜地冒了出来,“吃不饱,吃不饱……”越是冒,饥饿感就越强烈。连着两天没吃饱饭,心情急剧低落,无精打采。这种状态当然不是我一个人,它像传染病一样蔓延着,男生宿舍里就出现了“偷食和窝食”的斗争。我的炒麦粉只有屑屑头,嘴巴再馋也就是舔舔。胆大的偷偷掏别人的东西,比如“红头”。胆小的被偷了也不敢声张,只能加强防范,窝藏地更好。可就这点地盘,能窝到哪儿去?有一次,“红头”和另一个敢于与他“对开”的同学为了一包葱油桃酥打了起来。这包桃酥已经有了油嚎气,包着的纸被渗出的油酥浸得透明。战斗没花多少时间,“红头”轻松获胜,也许是老红军基因起作用吧。作为胜者,他理直气壮地享用这个胜利成果,似乎还想着我这个“隔壁邻居”,塞给我两块后,他几分钟就把这包发嚎的桃酥杀得片甲不留了。我心理上虽然抵触这股味道,但青春期男生的肚皮却是照单全收,毫无羞怯之感。

后来听说这个同学的爸爸是某厂民兵连长,经常给儿子送花生米、咸蛋、甚至还有“大白兔”。有人对“红头”说,要是他告诉爸爸,人家带一帮民兵过来,侬一顿生活总归逃不特了。“红头”根本不屑一顾,来呀,叫他试试。啥人打啥人。再讲,假使他叫我吃一顿生活,我天天给他儿子吃生活。

“红头”靠他类似革命暴力的手段“打土豪分田地”。他常把这句话挂在嘴上,声称自己是穷人,但肚皮不能吃亏。我也眼红同学的吃食,但我没有“红头”的武力和胆子,我的办法是讲故事,一般挑在晚饭后的大通铺上,讲到关节处突然刹车,原因是肚皮空空如也,需要加油。被我吊起了胃口的同学非常辛勤地啃出点东西来,哪怕一粒糖一块饼干一粒五香豆也是值得期待的。即使人家知道这种伎俩,但吃无妨。

其实不光学生饿,年轻的老师也常被饥饿困扰。

蓝老师气质高雅,身材圆润,上海人叫“福嗒嗒”,一张周正的脸配上一副近视眼镜,说起话来也“糯嗒嗒”,这种自然的亲近感使她很有学生缘。她教政治课,当然离不开最高指示和人民日报社论,这是规定动作,但她也会以革命形势宣传或革命故事的名义掺进一些生动活泼的素材。学农前夕,蓝老师已有身孕,这成了女生们的热点话题,主要担心蓝老师还能不能带我们去学农。如果不能去,感到很失望,如果去,又怕她吃不消。

蓝老师后来还是去了。学生都很高兴。

某日接近中午,我和几个同学下地收工回来,负责买菜的金卫荣和另两个同学带回来几条好久不见的活鲫鱼。大家见到活鲫鱼,眼睛都直了,馋吐水咽下去又泛上来,味道不好受。金卫荣剖开一条鱼的肚子,又抬头瞪了我们一眼,说,“嘴巴覅馋,这几条鱼是给蓝老师吃的。”我们只好把口水咽回去。但是,怎么只有几条鱼呢?金卫荣好像猜到我们想什么,颇为炫耀地说,“告诉你们,抢得来的。”另一个同学补充,“五班几个人偷偷摸摸钓鱼,正好拔阿拉活捉,也不是阿拉对手,就抢过来了。”金卫荣说,“都不许跟蓝老师讲啊。啥人讲出去,哼哼。”他晃了晃手里的刀。那天蓝老师蒙在鼓里喝了鱼汤。几天后五班班主任找上门来说了这件事,蓝老师听着就反胃了。可鱼汤已经喝下去了,又吐不出来。把金卫荣找来了解原委,金卫荣一口咬定一人做事一人当。蓝老师心里感动得想哭,但这毕竟是一次违反纪律的事,是否要向工宣队汇报,蓝老师纠结着。这样过了几天,五班班主任去找了工宣队长。金卫荣和钓鱼的五班同学被勒令在一间小屋里关了两天禁闭,据说后来他们成了好朋友。蓝老师也难逃一份深刻的检讨。

“刁德一”和“举一反三”的检讨

姜同学属于“闷皮”,乒乓打得极好,在年级里称王是稳扎扎的。除了打乒乓,他还常有令人刮目的惊人之举。这一次到了青浦农村,又有了新举措,擅自下河游泳。工宣队长一怒之下,下令在各班级示众,以儆效尤。姜同学拿着一块小黑板托在胸前,上书“违反纪律擅自下河游泳”几个字,在五个班级各自所在的大队“游巡”。巡游时,姜同学被责令当众高声宣读检讨书。姜同学作孽的地方是,他是个“叼嘴”(沪语“结巴”的意思),而且“叼”得结棍,所以有人叫他“刁德一”,样板戏《沙家浜》里的刁德一是也。碰着发音困难的字,“刁德一”屏得青筋暴突,汗水淌淌滴。大家忍不住齐声帮他读出下一个字,然后哄笑。这样一来,完全失去了工宣队长预期的震慑作用。用现在的话说,好像一个别出心裁的互动小品。时过境迁,我再次说起这件事,大多数同学竟然面面相觑,似乎根本想不起来还有这件事。但这一幕一直留存在我的记忆里,一块小黑板,一段大汗淋漓的结结巴巴的检讨书。但比起上山下乡战天斗地的兄姐们,这只能算“毛毛雨”了。

姜同学事后并不买账,说自己泳技好,“咯种嘠,嘠,小,小,小额河浜算啥……啥么事啦,捺敢,敢,啊敢……勿啦?”(当一个字发音极其困难的时候,加一个‘啊’作为前置,就顺了。无论什么文字,这应该是人类问世后发出的第一个音节)想想也真是。人家讲闲话洒徒(上海话“吃力”的意思)一点,魄力还是有的。除了他,确实没人敢。现在好了,他是第一个,也是最后一个,所谓前无古人后无来者。虽然被处以“游巡”的惩罚,但“台型”(沪语“架势”之意,相当于现在的“有腔调”)还是扎回来了。所以有同学私下说,刁德一是模子。也许这种议论被谁打了小报告,过了几天,工宣队长又板起了面孔,再次下命令,姜同学重读一遍检讨书,所有人举一反三,写一份深刻的思想认识,不深刻还要重写。这么一来,同学们又开始骂刁德一,都是他惹的事体,阿拉大家陪伊一道吃生活。班主任一宣布这个决定,只有姜同学一个人神态安详,嘴角里还有一丝窃笑。姜同学涨红着一张脸,第二次在五百多人的大会上艰难而无所畏惧地读完了检讨书,然后获得了工宣队长的表扬,说他勇于正视错误,改正错误。原来这次姜同学只是一个“药引”,最终的结果要落实在众人头上。工宣队长又说,“他读得这么吃力,还是坚持读完了。”这句话把大家惹得前仰后合。工宣队长一拍桌子,分贝抬高了八度,喉结剧烈起伏着,“有什么可笑的,啊!”他话头一转,“我听说有人说他是模子,什么叫模子啊,讲这句话的人有种给我站出来试试。册那!如果出了事情,你们的爷娘要是不来找我,我管你们这么多。”在公开场合“册那”,说明工宣队长火气的确蛮大的。我把他这次稍显失态的训话看作一种真性情的流露。他是怕学生的爷娘去找他的,至少是一种负责任的态度。再说,“工人阶级领导一切”的架子总是要摆的。工宣队长姓啥名甚我早已淡忘,在我的印象中,这个当时四十岁左右的男人眉眼棱角分明,颧骨突出,身材壮实,但绝对不是粗胚。开全校大会的时候,工宣队长当仁不让居中于“校革委”成员,但也没有特别显示自己“领导一切”的架子,倒是竭力向校长靠拢,显得斯文。即使是装出来的斯文也是可敬的,因为他认为斯文是摆得上台面的,虽然他读白字的次数不少,比如在“评水浒”运动中把“李逵”读成“李达”,把“晁盖”读成“皂盖”,但我们从来没想去纠正他。大会结束后,先前还说刁德一是模子的同学就牙根直痒,说要不是在这里,我非得给他吃顿生活。眼下也只能过过嘴瘾而已,思想认识还得写,问题是啥叫深刻。大家认定我整天和工宣队长混在一起,一定知道什么叫深刻,自然要来问我。真是天晓得,我也说不清楚到底啥叫“深刻”。那时,这两个字简直无所不用,不仅在报纸上反复出现,还经常挂在工宣队长、校长、老师的嘴巴里,频率相当高。深刻领会,深刻理解,深刻反思……“深刻”像一把万能钥匙,随便什么锁都打得开。又像一把剑,悬了人头上,动不动就让人抖一抖。深刻更像一个板着面孔皱褶遍布的老头子,盯着谁看一眼,谁就要跟着把自己的面孔像老头子一样板起来。所以,至今我看到听到这个词还会反胃酸。为了不让同学们扫兴,更为了我的脸面,我必须把自己装得“深刻”一点。我说要理解什么是深刻,就要反复学习工宣队长的讲话,在里面找到深刻的东西。有人不屑说,这不是和没说一样,找得到还要问你做啥。我想了想又说,要模仿他的口气,就深刻了。想想也不对,被他看出来可能更糟糕。我又补充说,反正,要把自己当刁德一一样,骂自己骂得狠一点就对了。事实证明,这句话算是找到了“深刻”的诀窍。工宣队长很满意,后来在学农总结会上提到,同学们的思想认识写得很好,这就叫灵魂深处闹革命嘛。

用牙膏报复“猫头鹰”

郎江浩最大的特征是一头鬈毛,一对眯眼,尤其鼻子前端肉乎乎地挺出来,这个脸部造型颇有当时风靡的《桥》里面那个党卫军军官考斯的样子。考斯在电影里神兜兜地说,考斯就是猫头鹰的意思。于是郎江浩就有了现成的绰号——猫头鹰。那个年代,几乎每个男生都看过这部前南斯拉夫电影,有的甚至还看过两遍。看过两遍《桥》,还唱得全《啊朋友,再见》也是炫耀的资本之一。如果能像电影里的游击队员那样用口哨吹完这首曲子,那就更牛,说不定还能击中女生的芳心。郎江浩是初二时从外校转来我们班的。他人很随和,开得起玩笑,但拖拖沓沓,凡事跟在人后面。他长得高,似乎高出我们半截,嘴唇上已有一绺淡黄色的小胡子,于是我们都说他肯定发育了,也肯定有毛了。有毛的意思不是光指嘴上的。因为他的长相,再说他这个郎姓,怪里怪气的,我们都说他是外国种。他矢口否认。我们问他,那你的头发怎么会鬈的。在我们的心目中,汉族人都是直发,没有鬈头发。还有,你的胡子怎么是淡黄色的。面对这两个明摆着的证据,他似乎无法再为自己提供有利的辩解,于是干脆不再辩解。我们这样做的目的就是想让他扮演猫头鹰,可他老学不像。就因为学不像,才反复让他学。我们觉得这太好白相了。可是我们没想到,这次来到青浦若干天后的一个晚上,刚躺下不久,猫头鹰突然嚷着要大家都起床。我们睡的是一字排开的大通铺,几乎所有人都懒着不肯起来,并向他提出抗议。猫头鹰闷声闷气地说,你们要不要看我表演考斯。要看嘛,就起来。大家一下子兴奋了,纷纷起床。猫头鹰像电影里那样,让我们都站成一排,他站在另一边,得意洋洋地学着电影里的腔调,“来,认识一下,党卫军军官考斯。考斯就是猫头鹰的意思。”他忽然凶狠地变了调,“都把你们的手给我伸出来。”他看着我的手说,“你这只手不是劳动的手,连一个老茧都没有。明天罚你拔草,不拔干净不许收工。”他居然像一个演员一样进入了角色,并且开始即兴发挥了。有人就发出了笑声。猫头鹰严厉地呵斥,“不许笑。都给我乖乖听着,谁要是不服从命令,我就给他来个麻栗子。”说着,他勾起食指,赏了平时最喜欢捉弄他的“洋山芋”一记刮勒松脆的“麻栗子”。洋山芋没想到猫头鹰来这一招,原来他是借机报复啊。洋山芋刚要出手还击,我用眼神阻止了他。猫头鹰一双眯眼的余光扫到了我的举动,他再次走到我面前,说,“谁能瞒得过我考斯。我是谁,党卫军军官,猫头鹰。”我忍不住笑了出来。猫头鹰这时也“噗嗤”笑了,他跳出了角色。我说猫头鹰,看不出还真会演戏啊。

我们算是被猫头鹰捉弄了一次,不,也不算捉弄,他只是为自己出了口气。没想到,这个看起来蛮“好弄”的家伙肚皮功夫也蛮深的嘛。

在这个乡村的青春前夜里,一群疙瘩豆发芽的小男人通体散发着刚刚启封的荷尔蒙,像群居的年轻狼们,眼里泛着绿光,舔着发红的舌头。学农毕竟是学,也不见得天天有多累,并不足以消耗小男人们体内汹涌的能量,晚饭后的这段时间就成了荷尔蒙相聚与碰撞的好时光。那天晚上,我们哼哼着《啊朋友,再见》,把自己想象成《桥》里人物的各种样子,互相拗造型,反正这部电影里基本上都是青壮男人,而且还是和法西斯作对的游击队员,你想什么样子都随心所欲。

九点钟就熄灯了,也许是为了适应农民伯伯“早睡早起”的习惯,入乡随俗。即使不熄灯,我们的大通铺农舍外面,就是一望无际墨赤乌黑的田野,又能做啥呢?不过这天,洋山芋因为事先策划了一个行动,就有点兴奋。他向我透露过片言只语,像一个吊人胃口的谜语。这几天他一直憋着劲,耳朵竖得像兔子一样。不久就听到了猫头鹰的呼噜,我因为被洋山芋的行动诱惑着,便强打精神,一直观察着他的动静。洋山芋悄悄招呼他的同党,然后两人蹑手蹑脚汇拢到猫头鹰身旁,那时猫头鹰早已在梦中到了苏州。只见洋山芋拿着一管牙膏在猫头鹰的短裤上开始了“画地图”作业。亏他想得出。猫头鹰呼吸均匀,翕合规律,时不时咂咂嘴,很满足的样子。突然他动了一下,洋山芋示意同伴捂住自己的嘴,屏住呼吸,大气不敢出。待猫头鹰翻过身去,洋山芋痛心疾首,做着口型说,册那,只有第五圈。我示意他算了,见好就收,可洋山芋不甘心。我对他做着手势,再等他翻过来不知要到什么时候,难道你准备等一夜吗?洋山芋才怏怏回到床铺上,压着嗓子说,本来我想不涂满十圈不收兵的。其实我注意到洋山芋下手很重,报复行为完全融化在一管牙膏里,样板戏里的英雄人物对待阶级敌人就是这样的表情。要知道,即使是最便宜的留兰香牙膏,也要几角钱,所以洋山芋是花了本钱的。这五圈的量也足以惊出猫头鹰一身冷汗了。

不知道猫头鹰是什么时候醒过来的,他的声音黏滞中含着惊慌,突然又噤声。大家被他的声音弄醒了。我凭借优秀的夜视在黑夜中观察着猫头鹰的样子,他张开一只手,嗅了一下,又嗅了一下,但始终不敢捏起来。我的一条腿越过邻居搭在洋山芋脚上,洋山芋哼唧了一下,我暗暗用了点力,洋山芋叫了一声,嘟哝着,啥人只臭脚。我又趁势加了一脚。这下他彻底醒了,嘴里不干不净地转过身来,眼睛在黑暗中泛着绿光,像手电筒射向了猫头鹰。猫头鹰还痴痴地张着那只沾满牙膏的手发呆。他当然知道这是牙膏,问题是为什么会突然出现在这个部位,还这么多,除了牙膏还含有什么成分,他一定是被这些乱七八糟的问题弄得脑子混沌了。灯突然亮了,洋山芋兴匆匆跑到猫头鹰面前,夸张地叫道,“猫头鹰,哪能雪白一摊啊。”一边双手去扯猫头鹰的裤子。猫头鹰猝不及防,赶紧用另一只手紧紧拉住裤子,但已失守半壁。他腾地一下坐了起来。洋山芋再次夸张大叫,“侬做啥,画地图啦。”他这样一叫,所有人都像打了强心针一样,纷纷从床上滚下来(床铺离地面本来就不高,而且还是烂泥地),迅速聚集到猫头鹰身边,猫头鹰立刻成了众矢之的。“画地图”这个词在男生中有特别的含义,意思是“遗精”。因为谁都没有上过所谓的生理卫生课,所以才有既有形又剽悍的“画地图”一说。猫头鹰两手紧扣着,像是被粘牢了。他不知道如何解释,也无从解释。突然他把手张开,大声喊,“你们看,这是牙膏,牙膏。”没人想证实这是否牙膏,他的声音立即被哄笑淹没,“猫头鹰夜里厢睏不着,弄点牙膏过念头。明朝阿拉也弄点白相相。”“哦,明朝阿拉一道画地图喽。”猫头鹰突然哭了起来。这一哭,所有声音都销声匿迹了,如此空前的静谧在农舍大通铺实属少有。我发现自己的脸部肌肉抽了几下,摸了摸,感觉有点紧。

苍穹碧蓝如洗,大地万籁生机。已近暮春,远望中的农田像一块绿色巨壁,上面是一层嫩黄,那是浆水日趋丰满的麦子们刚刚长成的幼体。学农接近尾声,我才发现,田野,泥香,庄稼,河溪,鸡鸭,农家,炊烟……一切都是那么自然,清爽,美好。

可是,我们在这里丢掉了什么?

孙建伟,60年代生人,毕业于华东政法大学。出版长篇历史纪实文学《开禁:海关诉说》、作品集《狂飙乍起》等。有纪实、小说、随笔约一百五十余万字散见于报刊。作品曾获公安部、上海市作协等多种奖项。中国法学会会员、上海市作家协会会员。供职于上海海关缉私局。

孙建伟,60年代生人,毕业于华东政法大学。出版长篇历史纪实文学《开禁:海关诉说》、作品集《狂飙乍起》等。有纪实、小说、随笔约一百五十余万字散见于报刊。作品曾获公安部、上海市作协等多种奖项。中国法学会会员、上海市作家协会会员。供职于上海海关缉私局。