紫砂壶,光华潜蕴,雅致润泽,被称为“紫玉金砂茶具首”。茶文化,历史悠久,博大精深,被尊为“华夏文化之奇葩”。位于上海嘉定江桥的“百佛园”,就是集紫砂壶与茶文化为一体的海上名园,其创办人正是著名的紫砂壶艺家、茶文化专家许四海先生。

一、与壶结缘 投身紫砂

“人间珠玉何足珍,岂如阳羡溪头一丸土。”这里说的阳羡就是紫砂壶都宜兴的古称。许四海与紫砂壶结缘半个多世纪,上窥宋元,下探明清,博览民国,凡流派经典,名家佳作,他均反复揣摩,深思力学。因而许四海的壶艺能广采博取,变汇通融,格古韵新,被尊为“江南壶怪”,以“四海壶”名重艺林,成为国家级海派紫砂传人。

许四海先生在工作中

一花一世界,一叶一菩提。人生的行旅,命运的抉择,常常是缘分的使然和执着的追求。上个世纪八十年代初,许四海从部队复员回上海后,被安排在上海公用事业局技工学校当学生科科长,后又当了膳食科科长。他自嘲是“先做孩子王,后当伙头军。”工余时间,他既不抽烟也不喝酒,就是喜欢喝茶、玩壶。这个喜好,他在部队时就有了,回到地方后,空余时间多了,他由此萌发了一个念头:我何不自己做做紫砂壶呢?他在部队里是搞宣传的,自己会画国画、水粉画、油画,能挥毫写书法,亦能搞些雕塑,良好的美术功底,为他涉足紫砂壶艺作了铺垫。

1982年鲜花盛开的5月,许四海的爱人金萍珍的弟弟在老家无锡结婚,按当地风俗,喜宴要连吃三天。可是第二天他就和爱人打了声招呼,一个人悄悄地乘上去宜兴的长途车来到了丁蜀镇。几经打听询问,终于找到了眼前的紫砂一厂。陈旧简陋的厂区,灰蒙蒙的车间。那天接待许四海的是厂生产计划科科长王石耕,当他听完许四海说想来紫砂厂学做紫砂壶时,几乎是从位子上跳了起来,瞪大着眼睛像看着天外来客似地说:“这正是西边出太阳了,我在这厂干了几十年,从来没有看到一个外地人来学做紫砂壶的。何况你在大上海当老师,而且还是一个科长。到我们乡下来捏烂泥,你知道吗?紫砂壶卖都卖不掉,即使卖掉几把,也是利润微薄。做紫砂壶的人都穷得叮当响!”末了,他还似真似假地问:“你脑子正常吗?我不要碰上神经病了!”

尽管王石耕的讲话很冲,但态度还是诚恳实在的。许四海憨厚地“呵,呵”一笑:“这些情况我都知道,我从小就喜欢紫砂壶,但没条件学。现在我从部队复员回上海,生活也安定了,所以我就想学这门手艺,这也许就是缘分吧。”“啊呀,什么缘分,你与紫砂壶结缘就是和穷困结缘。”王石耕快人快语地说。许四海依然不紧不慢地答道:“古人早就说过,人间珠玉何足珍,岂如阳羡溪头一丸土。现在社会形势好了,改革了,这丸土一定会珍贵起来的。”“哈哈,你到是革命的乐观主义者!”王石耕终于也被这位上海来客逗乐了。许四海这个时候想起他前不久在上海《文汇报》看到一篇介绍宜兴制壶名家蒋蓉的文章,于是便提出想见见蒋蓉老师,“好,我这就带你去车间。”

车间里灯光昏暗,空气中弥漫着一股土腥气。在临窗的一隅,一位身材瘦小的小老太,正佝偻着身子在工作凳上轻轻地拍打着壶筒,这就是日后成为泰斗级的紫砂大师蒋蓉。王石耕上前把情况介绍后,蒋老太放下了手中的工具,眯起眼睛上下打量了一番许四海,以长辈的口气认真地讲:“做壶人苦呀!你知道我们这里有一句话:宁可抱子投河,也不让子学壶。你好好的在上海当老师,如今跑到我们这里来做什么壶,你真不要自讨苦吃呀。”许四海依然不为所动,他从角落里拖过一个沾满泥的小凳子,坐到蒋蓉身边,真诚地讲:“蒋老师,你讲的大实话,我谢谢你!但我就是喜欢这个紫砂壶,想学也不是一天两天了,这决不是心血来潮。我想紫砂壶是我们老祖宗留下的传统艺术,在清中晚期及民国也曾一度兴盛过,现在我们正在拨乱反正,紫砂壶的前景一定会好起来的!”“哦,但愿如此,但愿如此。”蒋老太出于礼貌地应声道。

紫砂一厂来了一个上海的要求学壶者,使这原本波澜不惊的小镇企业有了新闻,也惊动了厂党支部书记高海庚。这位顾景舟的弟子对许四海颇友好,他表态道:“你是第一个要来我们紫砂厂学做壶的人,尽管有些不可思议,但你毕竟是来了。这样吧,我们先买团紫砂泥给你,你做好了壶就到我们这里来烧。我希望你能成功!”

就这样,原本是一出荒诞剧,但在始作俑者虔诚的坚持下,就成了人间喜剧。许四海花了十元钱,拎着一代沉甸甸的紫砂泥回到上海。从此,正式结缘紫砂,涉足壶艺。

许四海做紫砂壶,纯是自学成材,靠着勤奋不懈、朝夕用功和临摹前贤,居然是越做越像模像样、惟妙惟肖了。由于他不辞劳苦,风尘仆仆地将自己的紫砂壶送到紫砂一厂代烧,一来二去和紫砂厂的一些紫砂师傅结下了友谊,跟王石耕、李昌鸿、范盘冲、吕尧臣成了朋友,他们也给了他一定的指点。当时,他也利用每次来宜兴的机会去拜访一些紫砂老前辈。有一次他去看望已退休的朱可心先生,这可是一位大师级的人物。只见朱老瘦骨嶙峋地正坐在一把破竹塌上,身上穿的汗衫破成几个大洞。不久,他又去看望朱老,并把从上海带来的两件新汗衫送给朱老,“我可没有壶送你呵。”朱老有些不好意思地讲。“我只想看看你收藏的一些老壶图片。”“哦,这倒是有一些的。”朱老爽快地答应。

四海做壶的消息在学校中不胫而走,正好有位女同事的舅舅是上海中国画院的大画家唐云先生,以收藏八把曼生壶而驰名壶苑,他的书斋就题以“八壶精舍”。于是,在这位热心的女同事的带领下,许四海带着自己做的紫砂壶前去拜访唐云先生。

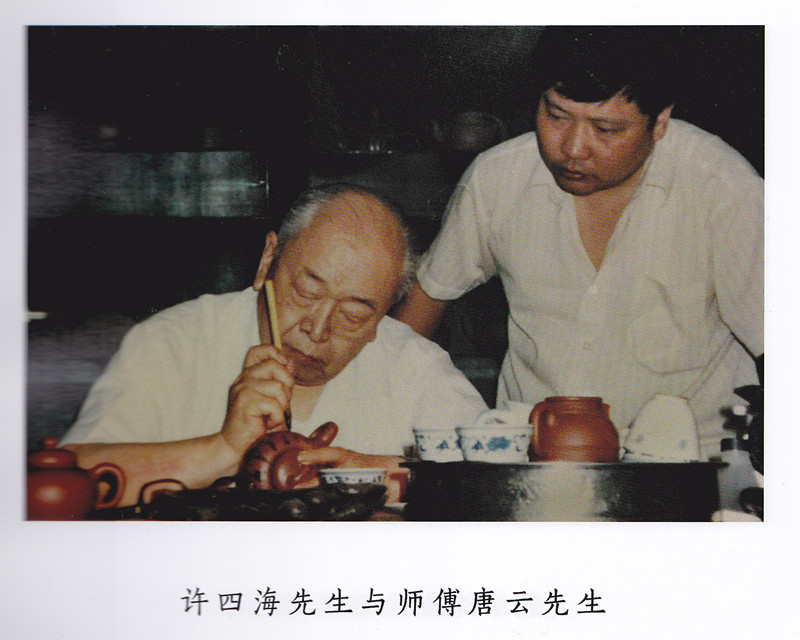

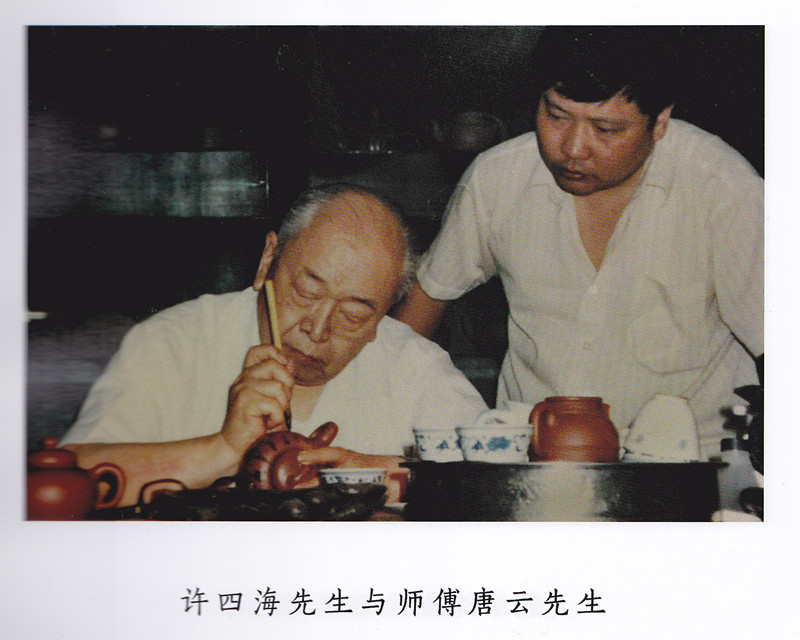

许四海与唐云

那是一个六月星期日的午后。“八壶精舍”内茶香馥郁,丹青溢彩。云老丝毫没有大画家的架子,他一边喝着茶,一边听着许四海讲着自己是如何从赏壶、收壶到动手做壶的经过。尔后,云老抬头问他:“你喜欢那几位古代壶艺家?”“供春、邵大亨、陈曼生。”许四海想了想答道。“好!我也是喜欢这三位壶艺家的叻。”云老的话带有明显的杭州口音,从眼镜片后露出了赞许的目光。接着,云老对许四海带去的那把石瓢壶从造型、款式、流口、壶把乃至泥色上进行了指导,他讲得认真仔细而实在具体。是呵,慧眼识才的云老不仅感到这位自学制壶者不仅颇有悟性慧根,更可贵的是在传统的紫砂壶艺正陷入低谷时,却依然热情地去拥抱它。云老的一番话,使许四海大有胜读十年书之感。随之云老又拿出了他珍藏的曼生壶让他欣赏。临别时,云老叮嘱道:“你今后做了壶拿来给我看看,我如果觉得好,再在壶上为你画几笔,书画合璧嘛。”

云老的指导,不仅使许四海壶艺大有长进,更重要的是坚定了他学壶的信心。不久,当他将自己做的壶送去紫砂一厂代烧时,蒋蓉见后有些疑惑地问:“这壶是你做的?”“是的。”四海点点头,“噢,许老师呀,你还真能干,你做的壶已超过我们厂里的技师了。”蒋蓉的好评,使紫砂之乡的人们对许四海刮目相看了。而许四海在宜兴最早相识的王石耕,这位制壶名家王寅春的儿子,也时常和许四海切磋壶艺,拿捏紫泥。

1986年的人间四月天,阳羡溪边的杜鹃花开得红红火火,许四海所期盼的紫砂复兴的潮头已开始涌动。当时香港、台湾的紫砂壶订货已明显增加,而且指名要顾景舟、蒋蓉等人的名家壶。而大江南北喜欢紫砂的人也开始形成了群体。在这种情况下,紫砂生产必须扩大。于是,丁蜀镇原先像紫砂生产组的周墅紫砂厂将扩展成紫砂二厂。负责筹建的唐祝和厂长和副厂长史俊棠感到许四海对紫砂壶情有独钟,而且身上有一股可贵的闯劲,因此热情地邀请他加盟新筹建的紫砂二厂,并提出聘他为厂长助理。

人的命运就像大海,浪奔潮涌而风云际会。紫砂复兴的初春使紫砂之都也向许四海发出了召唤,但真的要自己砸掉铁饭碗,去捧泥饭碗,许四海也有些为难了。特别是他的母亲及爱人都反对:“你好端端的上海工作不做,跑到宜兴一个还在筹办的乡镇企业去做,今后日子怎么过!”犹豫苦闷中的许四海又来到了“八壶精舍”。正在撇兰画竹的云老听完了他的讲述后,立马停下了手中的画笔,一字一顿地说:“中国当今不缺你一个许大科长,就缺一个许大师!”云老的话如醍醐灌顶,使他幡然醒悟。随后,云老又以负责的口气说:“你尽管去宜兴做壶,不要有后顾之忧,做好的壶卖给我就是,还怕你饿肚皮。”何谓大师?就是精神上的引领,境界上的提升,人格上的培养。

许四海在紫砂之都的创业史开始了。他没日没夜地投身到筹建紫砂二厂的工作中,平整土地,修建厂房,重砌窑炉,在招收了一批青工后,他一下子带了46个徒弟。当时的工厂急需要盈利维持,他马上开始研制新的紫砂产品,接连推出了构思新颖、创意独特、造型生动、工艺精美的《佛手壶》、《海春壶》、《睡翁壶》及紫砂摆件《三脚金蟾》。投向市场后,很受海内外顾客的欢迎。特别是《睡翁壶》及《三脚金蟾》更是畅销,供不应求。《睡翁壶》器形饱满丰腴,以一白发老睡翁为主体造型,老睡翁的面部刻画安然祥和、竹杖作壶嘴,包袱结作壶盖,衣带作壶把,一气呵成,形神兼备。《三脚金蟾》是吉祥之物,金蟾头部威猛高昂,身子伏地稳健,气势豪放。民间传说金蟾放在家中可辟邪,放在公司里可招财,放在牌桌上可赢钱等,以致市场上一蟾难求,二厂只得加班加点生产。其后,他又创意制作了《夏意》,一只青翠的苦瓜上伏着一只灵动的夏蝉,姿态可爱,表现细腻,极富质感与肌理,因而在1985年轻工业部首届全国陶瓷作品评比中获得了最高分而问鼎金奖。1986年《睡翁壶》又获得江苏省四新产品评比一等奖。就这样,“四海壶艺”在名家林立的宜兴紫砂壶界终于崛起,并以“江南壶怪”而名扬海内外。

许四海 睡翁壶

值得一提的是在中国当代紫砂史上,1985年是具有编年史意义的。在国内外紫砂壶热春潮刚涌起之时,许四海审时度势,敏锐地抓住这一契机,联合了宜兴紫砂壶的同仁及上海的紫砂壶收藏家,于1985年国庆前夕的9月,在上海虹口公园推出了紫砂二厂主办的“文革”后第一次规模甚大的《当代复兴紫砂文化展》。宋代的梅尧臣曾诗赞紫砂壶曰:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。”展览上的紫泥新品主要出自许四海及二厂内工艺师的作品,那一把把紫泥红润、壶形典雅、款式别致的紫砂壶,展示了新时期紫砂复兴的瑰丽风姿。而许四海及上海紫砂壶收藏家们所提供的一批明清名家大师壶,更是反映了紫砂壶艺的发展史。整个展览吸引了海内外大量的观众,盛况空前,人气爆棚。新时期紫砂壶复兴的帷幕由此拉开。

1986年12月底,两年的厂长助理聘用期到了,许四海为二厂书写的创业篇是令人难忘的,而他自己也在这二年完成了从一个紫砂壶爱好者到壶艺家的蜕变。不安现状的他觉得上海毕竟是大都市,是文化大码头,他有责任应该到上海去发展、推广紫砂壶文化。因此,他决定重返黄浦江畔,尽管史厂长和同事们都真情地挽留他,但他却颇有胸怀地讲:“既然紫砂壶作为一种文化,就要有大格局。我想在上海开拓一方紫砂壶的新天地,宜兴离上海又近,今后依然是我的后盾。”

二、收藏宏富 建馆造园

上海自1843年开埠后,就有“江海之通津,东南之都会”之称。特别是上个世纪二、三十年代,曾开创过民国紫砂艺术的鼎盛期。当时宜兴紫砂界的大部分一流名家云集黄浦江畔,真正形成了一个海上紫砂壶艺大师群体,他们中有陈光明、蒋彦庭、裴石民、程寿珍、冯桂林、王寅春、朱可心等,还有当时属学生辈、日后成为大师的顾景舟、蒋蓉、王石耕等。可以讲这是现代壶艺史上最卓越、最优秀的精英团队。

对这段历史相当熟悉的许四海,正是怀着这样一种使命感、责任感回到上海,他把自己的紫砂工作室起名为“弄陶居”。为了使自己的壶艺更上层楼,他经常向唐云大师请教。云老不仅慷慨地将名家壶送给他,还大度地将曼生壶借给他,让他带回家中细细地研究借鉴。面对国宝级的曼生壶,许四海起初不敢拿回家,说万一不小心摔坏了怎么办?云老则瞪了他一眼,快人快语地说:“你怕什么怕!前些天小保姆打扫我房间,就把一把曼生提梁壶摔坏了,吓得哭了起来。我说这把壶命里不该是我的,坏就坏了吗,不要紧的。你如果不小心摔掉了,就算是我为你付的学费。”云老端起茶杯喝了一口,又语重心长地嘱咐道:“四海呀,我为什么要大力向你推荐曼生壶,还要借给你研究借鉴,就是希望你不要将制壶当作单纯的手艺活,而是像曼生那样当作一种文化来做,这才是大境界。”面对这样的大师,应该讲许四海是有幸的。

在“弄陶居”内,许四海勤奋刻苦地弄陶制壶,力求形成海派壶艺的风格特征。他的制壶构思新颖、造型独特、气度雍容、工艺精湛。以“四海壶”声誉鹊起。他的花货壶以雕塑造型独树一帜。如《睡翁壶》、《树桩壶》、《啸天壶》等;他的光货壶则线条流畅,壶形简洁,可谓是大朴不雕、境生象外。如《石瓢壶》、《云海壶》等。他在这些壶底,时常钤上“拾荒人”的字号落款章。了解他的人都知道这个字号交织着他童年的多少辛酸与憧憬。

许四海,1946年出生在江苏盐城,自小失去父亲,家境贫寒。后随母亲逃荒到上海,他挎起破篮在路边街角拾荒。为了挣5角钱,他将装满废钢铁的大板车从北新泾拉到十六铺。后来,他当上了电车售票员,不久,又参军入伍,在抗美援越的战场上曾出生入死地浴血奋战。无论在什么情况下,他都没有泯灭对艺术的爱好,哪怕是当年拾荒拾到一张旧画报,捡到一个摔坏的雕塑品,他都小心地把它珍藏起来……

转眼到了1987年,“紫砂文化热”已形成了高潮。特别是自1985年的《当代复兴紫砂文化展》之后,许四海壶艺在紫砂界更是名声大振,香港、台湾及新加坡紫砂壶收藏家慕名而来“弄陶居”,各地紫砂壶艺爱好者、收藏家亦纷至沓来寻觅四海壶。面对紫砂界的中兴之势,许四海心中开始萌动着一个夙愿:我国独特的紫砂艺术历史悠久,大师辈出,精品荟萃,但却至今没有一个紫砂壶艺术馆。也就在这个时候,许四海告别了宛南五村的二室户,在靠近静安寺的愚园路买了一套三室的新式公寓房。于是,他在最大一间的客厅内,于1987年10月创办了我国第一家私人的“四海茶具馆”。在一只只红木古董橱中,他将自己十几年来所收藏的上百把明清紫砂名壶一一展示。上海文化艺术界、学术界的名人也对“四海茶具馆”表示了极大的支持。如周谷城、刘靖基、苏步青、淡家桢、王遽常、顾廷龙、谢稚柳、程十发、刘旦宅等纷纷题词祝贺。上海报社、电台、电视台也及时给予了报道,“四海茶具馆”成为海派紫砂文化复兴的东风第一枝,从而在国内外引起了巨大的反响。

“四海茶具馆”的建立,为茶友壶客提供了一个品茶鉴壶的雅集平台。特别是唐云老所住的江苏路中央一村离愚园路也很近,云老一有空就来茶具馆坐坐,喝茶说壶,谈古论今。云老渊博的知识,深厚的学养,使许四海得益匪浅。有一次,云老看着许四海新做的石瓢壶坯,拿起来仔细端详后说:“嗯,做得很坚挺。你看这光洁的壶身,画几枝兰,撇二根竹多有书卷气。”“我,我怕画不好。”许四海有些迟疑地应声道。云老放下壶坯,讲:“现在有些紫砂壶师功夫都不错,但为什么老是提不高,关键就是缺乏文化修养和书画的能力,你应当在这方面努力。”“那我就拜你为师,但我就怕你不肯收我这个拾荒人出身的弟子。”四海早就有这个心愿,今天正好机会难得,他便直抒胸臆。云老听后,马上答道:“这算什么话!英雄不问来路,我今天就收你为徒。但你可得认认真真跟我学的!”从此,许四海成了唐云的入室弟子。他朝夕用功,跟着云老学习八大的运笔造型,取法青藤的墨韵气势,追慕八怪的构图立意,参照缶翁的金石笔致等。中国画所特有的线条、气韵、造型对许四海的制壶极有借鉴作用,使他紫砂壶艺更为精湛而大气,受到了海内外壶界的瞩目。当时在香港、台湾的茶艺馆,都以拥有一把四海壶而为荣,而在“弄陶居”内,前来求壶者更是踏破门坎。1989年底,新加坡友谊公司在百胜楼举办了《四海壶艺展》,这可是新中国成立以来,第一个以个人身份在海外办的紫砂壶展。观众如潮,爱壶者云集。短短几天,111件展品中,除了借展的非卖品20多把壶外,其余被订购一空。为此,新加坡《联合早报》称此盛况为:“星洲近年来罕见的奇迹。”

古人云:“年益壮,志益大。”许四海对现状并不满足,他是颇有家国情怀与大追求的人,他觉得“紫砂热”兴起后,更要作历史的沉淀和艺术的思考,也需提升其文化的内涵和审美的境界,他感到建在愚园路“弄陶居”中的“四海茶具馆”,无论规模、格局都太小,和茶文化的博大精深,紫砂壶的当代辉煌不相匹配。为此,他竭尽全力,不惜举债,于1988年买下了兴国路322号一幢独立的老洋房及庭园。经过翻建与改造,于1992年12月18日经上海市文管会批准,在此正式挂牌成立了“四海壶具博物馆”,这是中国第一家经国家正式注册的私人博物馆。在开馆仪式上,上海博物馆馆长马承源致祝贺词,上海市委老领导杨堤剪彩,宜兴的不少紫砂壶名家也纷纷赶来,特别是蒋蓉大师不顾自己年迈体弱执意要来共襄盛举。海内外的媒体也给予全方位的报道。记得上博马承源馆长、副馆长汪庆正来验收后,他们颇有感慨地说:“真是想不到,一个民间博物馆展厅这么大,设备这么先进,展品这么丰富,我们真是想不到。”

作为一个真正的创业者,憧憬的永远是前方。作为一个真正的艺术家,追求的始终是开拓。梁启超曾诗曰:“男儿志兮天下事,但有进兮不有止。”1997年,在上海市委领导的关心支持下,许四海在上海嘉定江桥曹安路1978号建造了“百佛园”。从1988年在愚园路建“四海茶具馆”,1992年在兴国路建“四海壶具博物馆”到1997年在曹安路建 “百佛园”,这十年期间,许四海殚心竭虑、筚路蓝缕、锲而不舍,完成了海派茶文化建设的三级飞跃,可谓是“拾荒人”的大追求、大气派。

“百佛园”占地面积达40余亩,遍植古树嘉木,名花奇卉。此地有小桥流水,茂林修竹。有亭台楼阁,长廊水榭。一百余尊西晋魏唐以来造型古朴、流派纷呈的古雕佛像供奉于繁花秀树、山水轩堂之间,守望春花秋月,静观日出月落。园中建有纪念当代茶圣的《吴觉农纪念馆》。而《四海壶具博物馆》是《百佛园》的主体建筑。这是一座由许四海自己设计的构思独特、气度恢宏、巍峨高耸的六角七层琉璃塔,塔内展馆面积达2100平方米,比原来兴国路的整整扩大了10倍。展示了上溯仰韶彩陶、春秋秦汉,下讫晋唐宋元、明清民国的陶瓷壶具、紫砂茶具达400多件,可谓收藏宏富、琳琅满目,是一部以实物呈现的中国历代茶具史和紫砂壶艺史。其中尤以明代嘉靖到万历,清代康熙至道光及近代壶艺巨擘时大彬、李仲芳、惠孟臣、华凤翔、陈鸣远、陈曼生、杨彭年、邵大亨、黄玉麟、程寿珍、朱石梅、陈光明、朱可心、顾景舟、蒋蓉的经典代表作为尊贵。因而在2004年被评为全国十佳民间博物馆。2010年参加了上海世博会展,2011年被评为上海非物质文化遗产项目。

《四海壶具博物馆》的每一件藏品都汇聚着历史风云,都蕴含着岁月沧桑,都凝集着传奇故事。如镇馆之宝的大亨“缀只壶”,被中国紫砂界尊为“壶中之王”。那时许四海还在宜兴创建紫砂二厂,有一次在与友人的交谈中,他听说丁蜀镇有一个姓潘的名门之后,家藏有邵大亨的“缀只壶”,而且有意出让。这一消息,使好于收藏的许四海极为兴奋,他知道这是一把流传有绪的壶之珍品,宜兴县志等古籍中均有记载。于是,他专门来到了潘家拜访。

大亨“缀只壶”

那是一座已破败颓废的江南大宅门,但那蒙灰的灵秀花窗,残损的石雕柱础、斑驳的红木扁额,依然在诉说着那旧时“钟鸣鼎食”的风光。一个三十多岁的年青人坐在空荡荡的客堂中,他就是潘家的后代,时在紫砂一厂当烧窑工。在他身边那只简陋的竹茶几上,正放着这把劫后幸存的大亨壶。深闇壶艺的许四海看得是眼睛发亮、怦然心动、感叹不已:真是只可有一,不可有二的绝代佳品。“请问此壶出让价是多少?”许四海谨慎地问道。年轻人朝许四海上下打量了一番,踟蹰了一会,“三万”。那个时期,人民币最高面值是10元,普通工资也仅五、六十元。这个天价着实使许四海心“咯噔”了一下。其实,在这之前,也有港商来谈过,港商出的最高价也不不过2万。但正是许四海志在必得的心情被对方看破,于是3万成了一口价。“好!我立马借钱来买!”

许四海托人急传口信到上海,让他的太太金萍珍火速借3万元钱来宜兴。太太听后四处举债,第三天便装了一小旅行袋的钱租车赶到了丁蜀镇。当老许兴冲冲地提钱到潘家去买壶时,那个年轻人又变卦了,说不卖了。而他太太却急得双脚跳:“我以为你在宜兴病了,或出了什么事,急需3万元。原来你是买壶,真是疯了!”但许四海已心系大亨壶,此后不时到潘家去聊天,并送了不少生活必需品及名人字画给潘家后人。精诚所至,金石为开。潘家后人终为许四海的精神所感动,让他圆了大亨壶梦。

抱得大亨壶归的许四海,从此事业如日中天。中央电视台《国宝档案》还拍了专辑《寻找紫砂壶王》(上、下集)。此后亦有海内外收藏家、古董商出价从几十万、几百万人民币、几千万美元乃至上亿人民币,欲从许四海手中收购大亨壶,均被他一口回绝。许四海掷地有声地说:“大亨壶为国之瑰宝、民之公器,应让其在博物馆中为世人共赏。”可谓是大亨壶艺辉耀艺苑,大师绝品传承千秋。

三、一带一路 博物馆群

一个地方的美丽,是人们的生存方式和人文形态。一个地方的诗意,是人们的精神取向和审美追求。“百佛园”的建立,“四海壶具博物馆”及“吴学农纪念馆”的对外开放,展示了海派茶文化及紫砂壶艺的全面振兴及引领潮头,这里也成为海内外茶文化专家、壶艺名家交流、研究、创作的大平台,不少爱好者也纷纷到这里弄陶制壶,品茗学艺。园内茶香弥漫,紫砂绚丽、壶艺流传,百佛园成了上海的一张文化名片和艺术名园。这里成为连续几届上海国际茶文化节的重要展示场所,每年四月十四日的上海开茶节也在这里举办,在上海国际市长会议上,许四海亲自表演制茶技艺。

2007年金秋,为纪念中韩建交十五周年,中国上海“百佛园”和韩国济州岛上的“思索园”结为友好兄弟园。许四海率团赴韩参加了庆典,思索园的创办者成范永先生被称为韩国的“愚公”,他用了39年的时间,将原是一片荆棘丛生、乱石遍地的蛮荒之地,开拓成被称为“世界上最美丽的地方”的绵绣园林,旖旎的盆景,给人以精神的滋润,从而和绿意盎然、禅意超逸的“百佛园”相得益彰。如今百佛园门口站立的两个巨大的韩国土地公公、婆婆的雕塑,就是成先生所赠,让他们感受了中国茶香壶艺的魅力。而在思索园内,也矗立着许四海所赠的巨型东坡提梁壶,展示了中国茶文化的瑰丽风采。

2010年10月,举世瞩目的世博会在上海开幕。历史地看:紫砂之所以能举世瞩目,和历届世博会的展示和获奖是分不开的。1915年在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋博览会”,宜兴壶艺大师程寿珍的“掇球壶”、“仿古壶”及范大生的“大柿壶”,荣获头等奖。1930年,在比利时举办的“列日国际博览会”上,程寿珍的“掇球壶”、俞国良的“传炉壶”、范福奎的“大东坡提梁壶”一起获得银质奖。1933年,在美国举办的“芝加哥世界博览会”上,程寿珍、范大生、俞国良、汪宝根、朱可心的作品均获特级奖,这也是紫砂壶在历届世博会上获奖最多的一次。1984年,在德国“莱比锡春季国际博览会”上,李昌鸿、沈蘧华制作的“竹筒茶具”,顾绍培、谭泉海合作的“百寿瓶”又双双问鼎金质奖。正是为了再续辉煌、重振雄风,在本次上海世博会上,许四海又领衔精心设计了上海紫砂壶系列十八式,集雕塑、造型、书画、诗文、金石、民俗为一体,方寸之间,气象万千。被紫砂界称为堪称与清“曼生十八式”相媲美的“四海十八式”。如“东方之冠壶”,在外形上就是一座浓缩的世博中国馆的主体建筑,具有视觉的空间张力和造型的生动奇崛,而在结构上则将壶口、壶盖融为一体,体现了“厚德载物”的中华文化精气神。“盛世和谐壶”则以筋货和花货相结合的方法,撷取了荷塘的美景,以盛开的荷花为壶身,显得优美俏丽而绰约多姿。

许四海 和谐壶

一个人的追求、信仰、价值、理想,不仅承载着最初的信念执着,而且也会抉择最终的精神家园,实现最高的人生目标。2013年,正值金桂飘香、枫叶含丹的时节,中国国家主席习近平分别提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。敏感而睿智的许四海从中得到了很大的启发,从而获得了及时而宝贵的创新思路和创新理念。许四海认为从历史上看,“一带一路”上运输的商品主体是丝绸、茶叶、瓷器。由茶文化而联手的壶文化,形成了中国茶文化的体系建构和民族人文的史脉艺绪。自己作为一个茶人与壶人,应当有责任和担当来发掘与开拓、振兴与弘扬茶文化、壶文化的“一带一路”,体现海派文化“追求卓越”、“有容乃大”的时代精神。

创新是事业发展的生命线,唯有大抱负才能有大作为。从2013年12月起,许四海对百佛园的茶文化、壶文化格局作了大调整和大改动。一、保留原先的《四海壶具博物馆》,并作进一步的调整提升。二、新建《吴觉农纪念馆》,将原来的100多平方米扩大至400多平方米。正是吴觉农最早考证论述了中国是茶树的原产地,因而在最初的丝绸之路及茶马古道就飘拂着茶香。三、新建《陆羽纪念馆》及《陆羽亭》。陆羽是中国唐代茶圣,他撰写了世界上第一部茶叶专著《茶经》,是“一带一路”上享誉国际的茶文化名人。四、新建《中国茶圣博物馆》。以讴歌神农氏“日遇七十二毒,得茶而解之”的茶叶发现者功绩,由此产生了源远流长的茶文化。

陆羽塑像

筹建这样一个大规模、高规格的一带一路茶文化博物馆群,需要查找多少文献史述,考评多少史实传说,搜寻多少实物资料。为此,耗费了许四海大量的精力,更是付出了巨大的财力,可谓是三更灯火五更鸡,为伊消得人憔悴。有时他也觉得力不从心,捉襟见肘,但开弓没有回头箭,他依然咬紧牙关,执着前行。他的一些亲朋好友也劝他说:“搞一带一路茶文化博物馆群,是需要国家级投入,由一个大型团队来完成的,你这样靠一己之力来做太吃力了。”许四海听后,坦然地回答:“凡事总得有人做。家国是不可分的,我就是以一家之力为国做事,这也算是为国贡献吧!”

为了全身心地投入一带一路茶文化博物的建造。2016年5月15日,正是许四海的七十岁生日,他在“百佛园”中的“四海壶具博物馆”做出了一个惊人之举,即宣布从今天起许四海制壶“封刀”,将所有制壶的18方落款章:四海陶艺、拾荒人、门外汉、百壶斋、壶天阁等全部用水晶浇铸在一起,从今后专心致力于一带一路茶文化博物馆的建造。从1982年涉足紫砂至2016年,34年的壶艺人生,他共制作了1100多把紫砂壶,其中有不少为世界各大博物馆和著名收藏家所收藏。当各家媒体报道了许四海“封刀”的消息后,不少收藏家扼腕为之痛惜。七十岁的制壶大师正进入人壶俱老的最佳、最成熟期,四海壶本来就一壶难求,如今戛然而止,从此不制四海壶,可惜、遗憾呀!但也有不少人为此称赞,许四海选择了一项大事业,显示了大追求。而许四海则吐露了心迹:我已经70岁了,时间根本不够用,鱼和熊掌不可兼得。我制壶只能满足个人的需要,而我如今全身心地投入一带一路茶文化博物馆群的建造,乃是为国家保存文化,为历史收藏实物,为社会积聚资源,为子孙留下珍宝。何况我还带有不少弟子,我会继续为他们设计、指导紫砂壶艺。

2017年4月,新建的中国当代茶圣《吴觉农纪念馆》正式开馆,馆内陈列了许四海花12年时间所收集的吴觉农的大量手稿及各个历史时期珍贵的照片。吴觉农的家属也为许四海的精神所感动,无偿地捐出了吴觉农生前所用的书桌、手表、文具乃至钢琴。吴觉农(1897~1989),不仅是中国当代茶文化的奠基者,而且早年投身革命,毛泽东在主持广州农民讲习所时,就专门选用了他写的《中国的农民问题》作为教材。在抗战中,他积极开展茶叶对外贸易以换取大量外汇,为抗击日本帝国主义的侵略作出了重大贡献。他同时还将茶文化专业引进高等学府,对传统的茶叶进行现代科学、学术方面的研究。1949年10月1日,吴觉农登上了天安门城楼,出席了开国大典,后来他担任了农业部副部长兼中国茶业公司总经理,制定了第一个茶叶发展计划,为当代茶文化事业的发展制订了宏伟具体的蓝图。许四海深有感叹地讲:通过吴觉农纪念馆的建立,一是呼吁对茶文化的建设在学术上、研究上、开发上及国际上的重视,我国是茶文化的母国,有着义不容辞的职责。二是呼吁在国内的文科大学恢复茶文化专业。其实,早在1940年,吴觉农就在复旦大学设立了4年本科的茶叶系和2年制的茶叶专修科,培养了一大批茶文化精英。在《吴觉农纪念馆》内,有一张“21世纪海上丝绸之路”图及“中国四大茶区分布图”,显得格外醒目,旁边的文字说明写道:当前“一带一路”战略是我国最高的国家顶层战略。“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域开展合作。茶叶自古是中国与“一带一路”国家和地区经贸往来的重要商品,茶文化也一直是中华文明传播于全世界的重要象征。在随着古丝绸之路及海上丝绸之路传播中华文明的历史进程中,茶叶与全球许多国家的本土文化结合衍生出新的茶文化形态,如日本茶道、英国下午茶等,改变了许多国家国民的生活方式。

吴觉农用过的钢琴与茶桌

2017年10月,《中国古代茶圣陆羽纪念馆》开馆,许四海将数十年来竭尽全力收集的有关陆羽的史料、文献、著述、茶具、出土文物等以系统、全面、规范、精练的形式展示了出来,具有学术性、史学性、专业性、文献性,从而填补了国内的空白。茶是中华民族的国饮,振兴于大唐,而盛唐之世造就了陆羽(733~804),陆羽亦为大唐开启了一个茶文化的鼎盛期。陆羽用毕生精力撰写了世界第一部茶叶专著《茶经》,被尊为中国茶文化的经典,对中国乃至世界茶文化作出了卓越的贡献,被誉为“茶圣”,尊为“茶神”。陆羽一生不但精于茶道,将茶道提升为一种精神境界,他还是一位哲学家、诗人、书法家、史学家、旅行家和地理学家。因此,整个展馆不仅全部以白话文翻译注解了《茶经》,而且重点突出了《茶经》中所蕴涵的重德与崇俭、和合和宽容、人本与乐道、务实与笃行、爱国与忧民等诸多方面的内容。同时还对“天下第一泉”、“斗茶”、“擂茶”等作了考证诠释。馆内陈列的陆羽塑像,就是出自许四海和他的学生之手,生动细腻地传递了茶圣的精神风貌。许四海颇有历史意识地认为:目前我国在世界各国建有孔子学院,实际上也应建立贡茶学院。大唐之际,由陆羽倡导建立的贡茶院从东京洛阳到西京西安,从江陵到重庆,不仅遍布中华,而且远传日本、东南亚及欧洲,这也是“一带一路”复兴茶文化的重要举措。

陆羽纪念馆

目前许四海正致力于《中国远古茶圣神农氏纪念馆》的筹建。从当代茶圣吴觉农、古代茶圣陆羽到远古茶圣神农氏,由此清晰而翔实地展示了中国茶文化的脉络谱系及历史的链接发展,从而呈现了“一带一路”上茶文化美丽的历史画卷和无限风光。

值得一提的是许四海建造“一带一路”博物馆群,不仅投入大量的精力,更是投入了巨大的资金。为此,他现在的经济状况拮据,有的好朋友也不解地说:“这是国家财力才能办的事,你个人来做只有投入没有产出,日子过得那么清苦,何必呢?”他动情地讲:“想想我当年在抗美援越战场上牺牲的战友,我有什么可以计较个人得失的。有一次,我去上厕所,回来后我阵地上的一个班战友全部被B52轰炸机炸死了。每想到此,我内心就坦然了。何况一个人总得为国家、为社会、为子孙后代做些事。”

中国茶圣博物馆

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”习总书记还专门强调:“要深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”许四海正是以此为座右铭,孜孜以求,锲而不舍。从当年的“拾荒人”到自砸铁饭碗下海弄紫砂,从“门外汉”到“江南壶怪”,从自办《家庭茶具馆》到推出《四海壶具博物馆》,从“弄陶居”到“百佛园”,从七十“封刀”到全身心投入建造“一带一路”博物馆群,许四海可谓是不忘初心,抓铁有痕,砥砺奋进。

王琪森,1954年出生,上海市人。中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国美术家协会会员、西泠印社社员。上海广播电视台一级编辑。曾荣获中宣部第六届、第八届“五个一工程”奖。赴日本、新加坡举办个人艺展及讲学。主要著作有:中篇小说集《上海六记》,长篇小说《上海打将军》(上海市作家协会第六届签约作家作品)、《上海·1912》(列入上海市重大文艺创作项目);散文集《人生从此不寂寞》(列入当代必读的100本书之一)、《孤独时,让我们来跳舞》;人物传记《吴昌硕评传》(列入2012年上海市文化基金资助项目)、《金石书画铸春秋——韩天衡》;评论集《媒体道可道》;学术研究专著《中国艺术通史》(高校研究生教材)、《海派书画》、《海上翰墨雅韵》及《书法技艺》、《怎样学篆刻》、《福禄寿字帖》、《王琪森篆刻》、《上海世博会场馆大全印谱》等。在《上海文学》、《小说界》、《社会科学》、《萌芽》、《文汇报》、《解放日报》、《新民晚报》等发表小说、散文、论文、时评、随笔等500多万字。

王琪森,1954年出生,上海市人。中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国美术家协会会员、西泠印社社员。上海广播电视台一级编辑。曾荣获中宣部第六届、第八届“五个一工程”奖。赴日本、新加坡举办个人艺展及讲学。主要著作有:中篇小说集《上海六记》,长篇小说《上海打将军》(上海市作家协会第六届签约作家作品)、《上海·1912》(列入上海市重大文艺创作项目);散文集《人生从此不寂寞》(列入当代必读的100本书之一)、《孤独时,让我们来跳舞》;人物传记《吴昌硕评传》(列入2012年上海市文化基金资助项目)、《金石书画铸春秋——韩天衡》;评论集《媒体道可道》;学术研究专著《中国艺术通史》(高校研究生教材)、《海派书画》、《海上翰墨雅韵》及《书法技艺》、《怎样学篆刻》、《福禄寿字帖》、《王琪森篆刻》、《上海世博会场馆大全印谱》等。在《上海文学》、《小说界》、《社会科学》、《萌芽》、《文汇报》、《解放日报》、《新民晚报》等发表小说、散文、论文、时评、随笔等500多万字。