位于闵行区最南面的吴泾镇有着黄浦江美丽的一弯,它呈现“L”字型,湍急而奔流的江水把吴泾镇揽抱其怀,仿佛碧青的翡翠,嵌入上海南方的版图。吴泾是美的,也是翠绿的,而吴泾的志愿者服务活动更是如七彩的瑰丽星星,散落在吴泾的这片璀璨天空。

浦江第一湾

“浦江一弯”上的捞竿

就在浦江第一弯的转角旁,有一座吴泾公园,江木扶疏,堤外江水洁净。凭栏远眺,远处水天一色,近处船舶往来,不时还有漂亮的小白鹭掠过江面。在此临风观景,不免让人神清气爽。就在这“浦江一弯”上,你可知道,这里还流传着一根“捞竿”的传说?

20年前,就在这“浦江第一弯”上,有着一番不和谐的“景致”:由于地处江水回旋死角,垃圾杂物都洄流至此,那时,水面上常常漂浮着成片的塑料袋、泡沫饭盒,甚至还有烂木头和动物尸体。

变化,缘自一个人。1996年,一位无妻无子的退休老人动迁到吴泾。不知从哪天起,公园里每天都会出现这位枯瘦老人站在堤墙边用竹竿捞江面垃圾的身影,他就是王显明。老人说,“我是孤老,吴泾的居委会和街坊邻居都很关心我,我要回报社会,觉得自己每天捞掉一点垃圾,就可以让黄浦江水多一份干净。”

第一代志愿者王显明在江边打捞各种垃圾

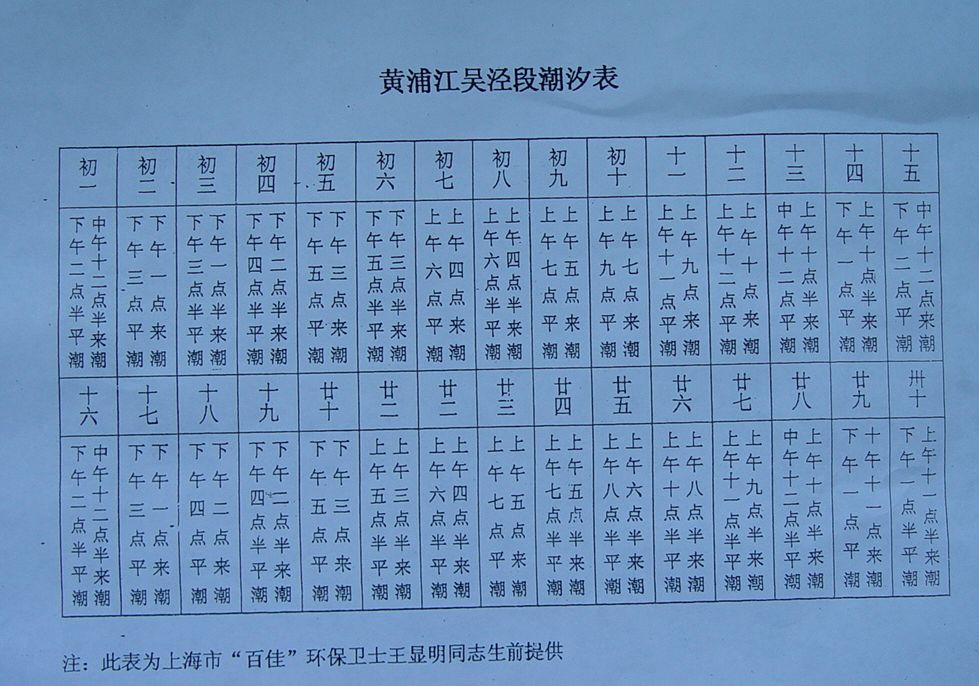

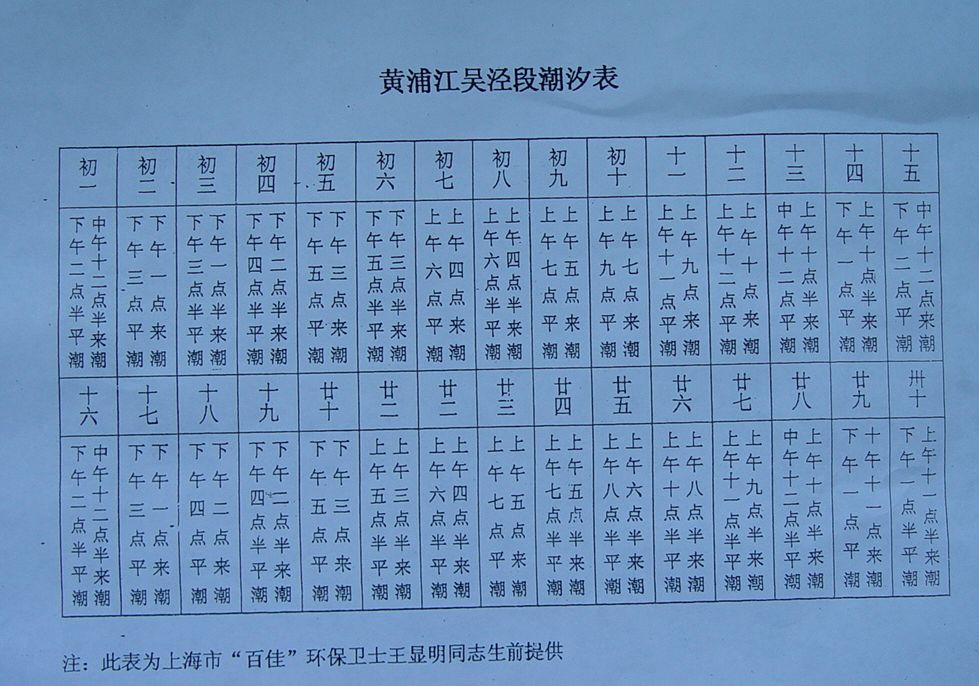

就凭着这样一个信念,老人手拿捞竿,无论刮风下雨都会准时出现在黄浦江边。春去冬来,年复一年,老人慢慢摸索出了黄浦江流经吴泾段的涨潮时间,于是自己动手绘制出了一份《黄浦江吴泾镇段潮汐表》。2003年1月27日,弥留之际的王显明念念不忘:黄浦江的水大家都要喝,保护母亲河的活儿不能停啊!多年后的今天,志愿者们依旧凭着这份潮汐表,掌握着打捞垃圾的最佳时间。

黄浦江吴泾段潮汐表

接过这根捞竿的第二位志愿者名叫吕信荣。难能可贵的是他并不居住在吴泾,而是住在华漕镇。他原来是原上海第一锁厂的退休工人,因市内动迁,从闸北区来到闵行区的华漕镇居住。2001年,69岁的吕信荣看到闵行电视台播放的“上海市十佳环保卫士王显明”无论寒冬酷暑还是刮风下雨,甚至身患重病却始终坚守在“母亲河”身旁打捞垃圾的事迹后,立刻萌发了要向王显明师傅学习的愿望,决心做王显明师傅的接班人。他来到王显明师傅打捞黄浦江垃圾的吴泾公园,并主动拜王显明为师,共同投入到环境保护的活动中去。2003年王显明老人病逝后,吕信荣接起了这根捞竿。四年中,吕信荣和吴泾镇环保志愿者打捞出400多吨的浦江垃圾。“要在有生之年有一分热发一分光,把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。我虽然不是一名共产党员,只是一名普通的退休工人。但是我始终牢记毛主席的教导:一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事。”

第二代志愿者吕信荣打捞江中垃圾

吕信荣是这样想的,也是这样做的。后来,由于路途实在遥远,吕信荣心有余而力不足。这时,与王显明同住一个小区的张更大和张炉仙夫妇毫不犹豫地接起了捞竿,成了“第三代”传承人,而且一干就是十几年。张更大和张炉仙夫妇俩老家在浙江东阳,世人皆知那里山清水秀。他俩想,要是哪天黄浦江的水也像家乡的水一样清澈多好啊!虽然个人的力量有限,但只要能帮着去打捞,江面的垃圾就会打捞一次少一次。心动不如行动, 2003年,王显明老人不幸病故。不久,张更大夫妇就接过了老人的捞竿,担任起尽心尽责的“江边守护人”。

许多人都知道,张更大夫妇有两件“宝”:一根竹捞竿,一份潮汐表。那根捞竿,是王显明老人流传下来的;那张有着累累折痕的潮汐表,他们熟得都能背得出了。“初三,下午1点半来潮,下午3点半平潮……”由于黄浦江每天的潮汐时间都不一样,所以老俩口的作息时间也跟着潮汐一起变动:午饭忽早忽晚,午休时有时无。“只要能够多打捞一些垃圾,黄浦江就多一份干净。我们个人生活的规律有些打乱又算得了什么?”每逢“涨潮”之际,他们就会准时地守候在江边打捞垃圾,并认真记录下“每天的战绩”。“每月初一、十五有大潮。潮水大,垃圾的流量也大,水的流速也快,因此我们的动作也要快一些,要追上垃圾漂浮的速度”。几年来,满满几大本登记簿,无声地叙述着张更大的辛劳和无私奉献的业绩。

第三代志愿者张更大夫妇打捞垃圾

朴实厚重的张更大,言语不多,一双饱经苍桑的眼睛,流露出暖暖的慈祥。刚开始捞垃圾时,除了捞竿,老人还自制了一辆铁丝网做成的垃圾车,下面装上4个轱辘,捞上来的污物就放到这里面。那时公园还没有流动垃圾桶,垃圾装满了要推回小区倒进垃圾桶里。那段路足足有一站距离,中间还要经过一个铺满碎石的铁路道口,垃圾桶的轮子经常陷进铁轨凹槽里,推起来十分吃力。后来,环卫部门被老人的执着感动,特意在公园门口安置了两个大垃圾桶,这样,老人的垃圾车才总算“下岗”了。

熟悉他的人都知道,老人的右手三个指头上,留有清晰的疤痕。那是2009年的元宵节那天,寒风料峭,老人想到那天是大潮,也不顾自己身体欠佳,照例来江边捞垃圾,结果因突然头昏眼花而不慎摔倒,从此留下了一道深深的疤痕。当时他一根手指被划破,甚至露出了骨头,但“硬气”的老人只是到医院简单包扎了一下,也不顾老伴的心疼,又回到了黄浦江边继续完成打捞。而就在那年的春节,老人还趁着儿女子孙一起前来探望拜年、“合家团圆”的大好时光,提出大年初一祖孙三代一起去江边打捞垃圾,过一个有意义春节的建议。尽管小辈心里都想让老人过一个轻松舒心的春节,但是拗不过老人的倔劲,都顺从地跟着老人来到公园江边,拿起捞竿,在寒冷的江风中和老人一起劳动。看着早已成家的儿女也像模像样地打捞垃圾,连幼小的孙辈也帮衬着“搭一把”,老人的心里乐开了花。祖孙三代春节在江边忙碌打捞垃圾,也引来了不少游人赞许的目光。2011年3月,张更大忽然感到半个身子发麻,走路都痛,后来被确诊为轻度脑梗。经过3个多月的治疗,老张又回到江边拿起了捞竿……

有的人很好奇,问夫妻俩为什么如此执着于做这样一份完全没有报酬的工作,老人说:“我们夫妻俩本身都有退休金,够维持日常生活开销,所以钱无所谓。志愿者,就是主动、不计报酬的做一些有益社会的事,不然就不叫志愿者了。”话很简单,道理却实实在在。在张更大夫妇俩的感召下,日积月累,周边不断有新的志愿者要求加入,因此,他的一根捞竿后来扩大到了10多根,每根都是张更大夫妇自己制作的。这支自发的打捞江边垃圾志愿者队伍后来扩大到22人,年龄最小的50岁,平均年龄近60岁。

2014年底,张更大老人被查出身患重病,多番治疗也不见好转,老人才被迫放下了手中的捞竿。病床上的张更大,念念不忘教导家人和志愿者团队“继续努力,再作奉献”。 张更大老人指定金枝根当队长,希望他成为尽心尽责的“江边守护人”。张更大因病去世的消息传来,上海市文明办、闵行区文明办及吴泾镇文明办领导、市民、老人的邻居以及和他朝夕相处并一起打捞黄浦江垃圾的环保志愿者们无不悲痛万分。环保志愿者队、友爱实验中学、吴泾热电厂、上海焦化厂的志愿者们闻讯纷纷来到吴泾医院与老人道别。不少曾经与老人一起打捞垃圾的志愿者再次来到吴泾公园,观看江堤边竖立的“保护母亲河志愿者环廊”,缅怀老人为清洁母亲河不懈奋斗的半生。正在寒假中的吴泾镇友爱实验中学的莘莘学子们含着眼泪,再一次来到江边用稚嫩的臂膀奋力打捞漂浮垃圾。一位早已毕业、多年前曾与张更大并肩劳动的友爱实验中学学生、现在华东师范大学读大二的学生小王说,自己珍藏着张更大送给她的吴泾镇第一代王显明老人绘制的《黄浦江吴泾段潮汐表》,以后只要有空就会与吴泾镇的环保志愿者一起参加劳动,将张更大未竟的环保事业进行到底。

保护母亲河俱乐部成员合影

为了稳稳地接过这根挑杆,吴泾镇文明办决定发挥镇域内园区、社区、校区、厂区“四区”的力量,依托“绿色账户”社会组织的扶持,组建“王显明保护母亲河俱乐部”。2014年12月3日,在闵行区“12·5”国际志愿者日主题活动中,俱乐部正式成立,吴泾镇域共20余支志愿团队加入了俱乐部,志愿者们约定,每月农历初一、十五轮流到江边打捞垃圾,每季度开展一次环保主题活动。

就这样,从一个人,到一群人,再到20多支团队参加的志愿俱乐部,547名注册志愿者,“保护母亲河”的队伍如滚雪球般日益壮大,二十年来,累计参与打捞活动的志愿者已达19万人次,人均服务时间12.3小时,累计打捞各类垃圾3500多吨。

保护母亲河俱乐部成员合影

“王显明保护母亲河俱乐部”作为第四代传承人,不但有周边社区居民、高校和中小学生志愿者、紫竹国家高新区的白领志愿者、化工区的志愿者,更有市区赶来参加志愿服务的新生力量。每月农历初一、十五,无论严寒酷暑还是刮风下雨,甚至逢年过节,你都能在吴泾公园看到志愿者们如期出现在江边开展志愿活动。王显明生前有一个愿望:希望驾船去江心和对岸,清理捞不到的垃圾。于是,社会各界集资4万元打造了一艘“王显明”号清污船,志愿者定期上船打捞垃圾。后来,镇政府又出资购买了七条清污船。当初的一艘“王显明”号变成了一支清污船队,专业团队和志愿者们一起活跃在吴泾300余条河道上。

打捞垃圾活动

时光荏苒,如今,保护母亲河俱乐部的活动已经将环保理念从江边渐渐扩散到各个角落。他们每季度与社会组织协作,开展废旧物品DIY再创造、组织绿色骑行、徒步走、环保讲座等多种形式的环保主题活动,让环保理念走进社区、走进学校、走进企业……

20年的坚守,20年的奉献,让“保护母亲河行动”屡获殊荣。2001年,王显明荣获上海市十佳环保卫士称号;2002年荣获上海市精神文明十佳好事;2008年,荣获“福特汽车环保奖”,在北京人民大会堂接受颁奖;第三代志愿者代表张更大夫妇先后获得全国“明月卫士”奖、全国优秀志愿者、上海市“蓝色水滴”奖、上海市十佳好人好事等荣誉。2015年,俱乐部荣获上海市志愿服务先进集体,被上海新闻综合频道《新闻坊》、东方卫视《大爱东方》栏目等报道播出,2016年入选了由中央宣传部、中央文明办等11部门开展的宣传推选2016年宣传学雷锋志愿服务“四个100”先进典型活动。

今天,故事还在延续。从一根捞竿到成千上百的志愿者队伍,从一位老人回报社会的平凡善举到引领社会和谐发展的志愿精神,从改变生活环境的朴素初衷到众志成城建设“生态”、“宜居”闵行的美好愿景,一步步走来,志愿精神的传承、传递与扩散,是人与人、人与社会和谐发展的真实代言。

第四代志愿者“王显明保护母亲河俱乐部”开展“绿色集市”爱心义卖活动

市民巡访团里的“啄木鸟”

如果说,“浦江一弯”上的捞竿有如星火燎原,传达着吴泾志愿的精神,那么,市民巡访团里的团员,更如同一只只“啄木鸟”,逡巡在大街小巷,在吴泾镇的这棵大树上尽心尽职!

乔文娟就是这样一只绿色的“啄木鸟”,她是市民巡访团的领头人。她告诉我:市民巡访团是2002年成立的,她是2012年参加了这个组织。这个团队共有20人,分成5个小组,团员的年龄平均在65岁以上,这是一支由基层推荐的优秀志愿者、退休教师、干部、职工及村民组成的志愿服务团队(团队中中共党有16名,占全团人数73%)。每天,每个小组在马路上巡视,开展对城市管理和群众性精神文明创建活动的巡访、调研、宣传、测评、考核等主要工作。

市民巡防团

乔文娟说,这些“啄木鸟”的功劳还是很成效的。例如在吴泾镇龙吴路有个街心花园,以前里面非常嘈杂、脏乱,什么摊位都有,有赌博的、打牌的、摆摊卖东西的等等。后来,经过巡访团的纠察检查,通过三年努力,这个公园如今变得绿意盎然,整洁有序。

文明宣传进园区

通过十几年的摸索与实践,巡访团建立了一整套完善的管理机制和工作制度,始终遵循“四个坚持”,即坚持每天有巡访、坚持办公室每天有人值班、坚持每月召开一次例会、坚持长效巡访和突出巡访相结合,以“奉献、低调、严谨”六个字作为核心思想,指导全体成员面向社会,深入社区,问民情,听呼声,找问题,提建议,促整改,特别是去年闵行区创建全国文明城区的启动年、吴泾镇申报上海市文明镇,巡访团成员怀着“奉献社会,服务他人”的一颗心以高涨的热情,高水平高质量的要求,履行监督员、调研员、宣传员、示范员、信息员的职责,为区域精神文明建设添砖加瓦。

吴泾镇市民巡访团为提高上海城市文明程度和市民文明素质发挥了积极作用,多次被评为区、镇优秀志愿者先进集体,上海新闻综合频道、《新民晚报》、《东方城乡报》、《上海老年报》、《闵行报》等多家媒体争相报道,得到了社会各行业和市民的积极响应,产生了良好的社会影响,推动了城市文明程度和市民文明素质的提升。

七彩志愿,缤纷绽放

如今在吴泾镇,志愿者服务的身影有如缤纷的星星,闪烁着七彩的光芒:

在吴泾,有着16年历史的“绿庭园” 志愿服务团队,这批1500人的爱绿人,积极开展各项公益服务活动,以“绿色”覆盖社区“创全”土壤,继而延伸至吴泾的角角落落。他们开垦裸地、种植绿化,开展科学养花知识培训班、春夏秋冬四季花卉养护知识培训班,让大家成为种绿护绿骨干,他们走进社区,走进楼道,走进家庭,进行花卉展示、科普推介、“绿庭园”的志愿精神给生态新吴泾带来一片永恒的绿色!

绿庭园

312植树活动

在吴泾,还有一支“铿锵玫瑰”志愿队。“铿锵玫瑰”志愿者服务队是由吴泾镇社区事务受理服务中心11名业务精湛的女职工组成。针对辖区内就业困难的青年和特殊困难群体开展就业指导、心理援助等服务项目,4年半的时间里持续奏响了“阳光指导”志愿服务的乐章。

铿锵玫瑰

在吴泾,还有一支绿化志愿者队伍,他们精心呵护着吴泾的一草一木,清洁每一天,绿化志愿者成为吴泾公园文明建设的一支重要骨干力量。在党小组引领下,积极开展团队活动。在吴泾公园里,一年365天里,天天有绿化志愿者的身影,一年四季,风雨无阻,战严寒,斗酷暑,他们执勤巡逻,认真负责,手持马夹袋和夹子,捡拾垃圾;他们挖掘有医疗特长的退休医疗人员加盟绿化志愿者队伍,为群众提供量血压、推拿、按摩、拔火罐、刮痧等服务活动,他们还组建舞蹈队,健身操、太极拳;成立书画室,摄影组,吸引大家走出家门,走进吴泾公园,开展多姿多彩的文体活动,使大家融入公园,使居民群众在文化活动中促进团结互助,传递和谐,使公园成为文化活动的有效平台。

护绿队

元宵喜乐会——制作灯笼

母亲节纸玫瑰制作

在吴泾,还有紫竹高新区“幸福5号”公益平台,平台聚集着包括益讲堂、紫竹群英相声社、Toastmasters演讲俱乐部等在内的多个成熟公益社团。举办各类活动,整合各方公益力量,孵化出吴泾本土具有潜力价值的公益项目,发光发热,成为青年白领的公益大本营。

幸福5号

建工学校志愿者宣誓

创全志愿项目发布

吴泾青年看吴泾合影

在吴泾,还有一个巾帼彩织坊志愿服务队,它汇集了来自各村、各小区的编织能手,通过志愿服务,搭建社区妇女情感沟通平台,凝聚人心,促进家庭和谐、社区和谐。团队成员制作的毛衣、披肩、帽子、鞋子等作品,有的作为冬季保暖礼物送给社区老年人、困难家庭,有的被拿来义卖,还有的在节日慰问时带给大重病妇女患者。团队在各类公益活动中蓬勃发展,曾获2012年度上海市妇女之家示范点称号和2013年度吴泾镇优秀学习团队等荣誉。

巾帼彩织坊

如今的吴泾镇,已经形成1+2+7+18+X的志愿服务的格局。志愿联盟的负责人乔磊告诉笔者,1是代表1个志愿联盟,2代表社会服务中心和志愿服务中心,7代表有7个1号里·邻里中心,18代表有18个社区服务站,X代表志愿服务基地和若干志愿服务团队,注册志愿者达到13186余名。他们搭建联动平台,推行快乐志愿,全力打造虚拟和实体两大平台,联结网络,推动志愿服务网格化,保障了志愿服务的广度和深度,基本实现志愿服务的多领域、全覆盖。为普通市民、志愿者和团队提供更加便捷的信息化手段。他们联建项目,推动志愿服务品牌化,打造亮点品牌,在“更绿中国”社会组织的指导下,呈现出多个团队共建、各方力量参与的“倍乘效应”。他们联动资源,推动志愿服务区域化。整合园区、校区、厂区、社区的人才优势和技术资源,开展各项主题活动。他们还建立时间银行,深化志愿服务激励机制,推动志愿服务长效健康发展。通过志愿服务的量化累计,兑换奖励,形成良性循环机制,激发志愿服务热情。他们实现了与高校、园企和公益组织的良好对接。激发了多元人群、多类团队参与志愿服务的热情。推进了公共服务、社会建设和管理的良性发展。

志愿服务本身就是一种高尚行为,奉献自然成就美丽。吴泾的志愿者聚是一团火,散是满天星!志愿服务就像阳光洒满人间,像春风一样滋润万物。美丽的吴泾,青翠盎然的吴泾,七彩的志愿精神有如日月星辰,照耀着人们前行!

杨绣丽,本名杨秀丽。中国作家协会会员、上海市诗词学会副会长、上海市作协诗歌委员会副主任,《上海作家》、《上海诗人》杂志副主编,中国报告文学学会青年创作委员会常务委员。著有作品十几部。作品曾获第15届中国人口文化奖文学类奖、首届“上海国际诗歌节”诗歌比赛一等奖、第七届徐迟报告文学奖提名奖。

杨绣丽,本名杨秀丽。中国作家协会会员、上海市诗词学会副会长、上海市作协诗歌委员会副主任,《上海作家》、《上海诗人》杂志副主编,中国报告文学学会青年创作委员会常务委员。著有作品十几部。作品曾获第15届中国人口文化奖文学类奖、首届“上海国际诗歌节”诗歌比赛一等奖、第七届徐迟报告文学奖提名奖。