开场白:“不是杰出者才做梦而是善梦者才杰出”

当年,在那个报告文学兴盛的时代,我曾经被作家徐迟的《哥德巴赫猜想》和《生命之树常绿》打动,前一篇写陈景润,后一篇写蔡希陶。

蔡希陶是我国最伟大的植物学家之一,没有他在瑞丽的森林中发现两棵巴西三叶橡胶树,哪有后来遍布云南的中国橡胶林?没有他开始种植境外来的“大金元”烤烟种子,哪有后来闻名遐迩的“云烟”?1932年,他已经闯进云南原始森林,三年跋涉,风餐露宿,虫叮蛇咬,采集到一万多号植物标本和种子,却差点因为中了乌烟瘴气之毒丢掉性命。

年轻时的蔡希陶文笔相当好,鲁迅对他说:“我刚看了你的一篇小说,写得很有气派,虽然是个小伙子,你有关东大汉的气派。”如果蔡希陶写下去,成为一个著名作家是不成问题的。可是他被植物迷住了,和鲁迅走了一个逆向,鲁迅从植物学、医学“改行”变为一个文学家,而蔡希陶从一个出色的文学作者转变为一个植物学家,这样的擦肩而过是很有意思的。

那么,文学和植物学是不是有一种隐秘的丝线牵扯着呢?我一时想不清楚,也琢磨不透。但是我很清楚:没有植物,这世界就消亡了;没有文学,人的脑袋就“消亡”了。还有一点牵连是:不少青年正是看了徐迟的报告文学,报考了大学的数学系和生物学系。

我老在想:什么时候我也能采访一位神秘的植物学家?同时探索一下那根神秘的丝线?

机会来了,2006年,上海市政府决定在建设世博会的同时,建造一个配套工程——规模浩大的上海辰山植物园。2010年世博会开园前夕,我赶到辰山植物园采访了它们的科研中心。这时,已经有20多位植物学家汇集于此,他们悄无声息地忙碌着,要么全国漫山遍野地跑,收集种子和小苗苗,要么一头扎在植物园潜心研究。

已经种在辰山植物园的那些小不点儿,有着比人的户口簿详尽得多的数据记录,“采集记录表”上写得清清楚楚:何年何月何日何时采集?采自什么省什么县什么乡什么村什么组?采自哪一座山?是悬崖峭壁还是一般的陡坡还是缓坡?是向阳的坡还是背阳的坡……定位非常精准,林林总总的100多个空格填得满满登登。植物学家为每一株小苗苗建立条形码,手机一扫,信息便一览无余。

我试着和那里的植物专家聊公园曲径、聊馆所设计、聊证券指数,他们不很健谈,附和我几句而已。一旦说到刚刚收集到的某种植物的种子和小苗,他们即刻亢奋起来,拿出在权威植物学期刊上发表的报道和相关的论文,开始解释……

这些大概就是他们的全部爱好吧?

第一章 “总是需要先锋者牺牲个体的优势以换取整个群体乃至物种的发展”

2017年的8月底,我偶然在网上看到复旦大学植物学家钟扬的一场精彩讲演,题目叫《种子方舟》。我窃喜,一直想好好采访一位植物学大家的愿望终于可以实现了。据说钟教授年轻时也喜欢文学,在报刊上发表过很不错的散文和诗歌。他读大学时觉得一个月的15元助学金实在不够用,于是就写首诗拿出去发表,得到10元稿费之后,他很得意地告诉同学:做人要直,但是写诗要“曲”,天上管写作的叫“文曲星”,不叫“文直星”嘛!

文学和植物学的牵扯是不是又有了例证?我是不是可以找到那根无形的丝线了?那个年代,要发表一首诗绝非易事,要得到稿费也不是说得就能得的,他有文才,那么他为什么不从事文学创作而到植物学的领域来了呢?

我加速采写那篇关于南海工程的稿件,准备掉过头来立刻聚焦未曾谋面的钟扬教授。

可是,可是9月25日传来了一则噩耗:钟扬走了,在赶往银川机场的途中发生严重车祸。这离他的那场精彩讲演只不过一个多月,他只不过53岁,他肩上的那只两个人都拎不动的双肩包永远地放下了!

我叹息不已,为自己叹息,更为钟扬叹息……

钟扬老师啊,9月9日,您不是刚刚为两个儿子云杉和云实过完生日吃完蛋糕吹完蜡烛吗?上个礼拜您不是还在微信群里招募小伙伴在10月1日进藏考察吗?昨天您不是还在候车的片刻为科普节目《科学队长》录制植物学内容吗?三天以后的9月28日,您不是还要到拉萨参加理学院生态学一流学科建设研讨会吗?五天以后,您不是答应您的学生德吉陪你去八廓街量身定做一套藏袍吗?您的藏族名字叫索朗顿珠,您不是打算在国庆之后请个优秀的藏族老师教你讲更多的藏语吗?您不是已经答应十月份接受《上海观察》记者采访吗?您不是已经得知,复旦大学早就准备好材料为您申报中国科学院院士……您,您怎么就这样突然撒手而去?钟老师啊钟老师!您的生命怎么就定格在2017年的9月25日?

哦,您的藏族学生已经为您点起几十盏酥油灯,祈祷您超度为佛,因为您永远是他们心中的佛啊;您的藏族学生将把您的部分骨灰撒入雅鲁藏布江,这是他们的最高礼节,相信您也是最愿意的,钟老师!

2017届研究生毕业典礼上,藏族学生献哈达

第二章 “这是我献给未来上海的礼物”

2000年,复旦大学元老级人物陈家宽把钟扬、卢宝荣、李博同时推荐引进到复旦大学。当时,钟扬已经是武汉植物研究所的副所长,卢宝荣正在菲律宾的国际水稻研究所搞研究,李博在日本读完博士后正要前往美国……这是一次时不我待的“拦截”,也可以说是一次真正的“留种”!陈家宽说:钟扬的个性适合一流大学,他的理想是搞教育,当老师。

就这样,复旦有了“江南四才子”,钟扬成了新上海人。

钟扬是湖南邵阳人,1979年考入中国科技大学少年班,专攻无线电工程。获得学士学位后来到中科院武汉植物研究所,33岁就当了副所长。调到复旦大学先是当教授,后来担任博士生导师和研究生院院长。2005年他到日本国立综合研究大学院大学深造,不是读无线电,一个华丽转身,研读的是生物系统科学。获得博士学位之后回到上海继续搞研究。1992年,他曾经来到美国加州大学柏克莱分校和密歇根州立大学,和美国科学家进行合作研究,1998年,合作规定时间一满他就返回祖国,尽管美国想永久留住他……

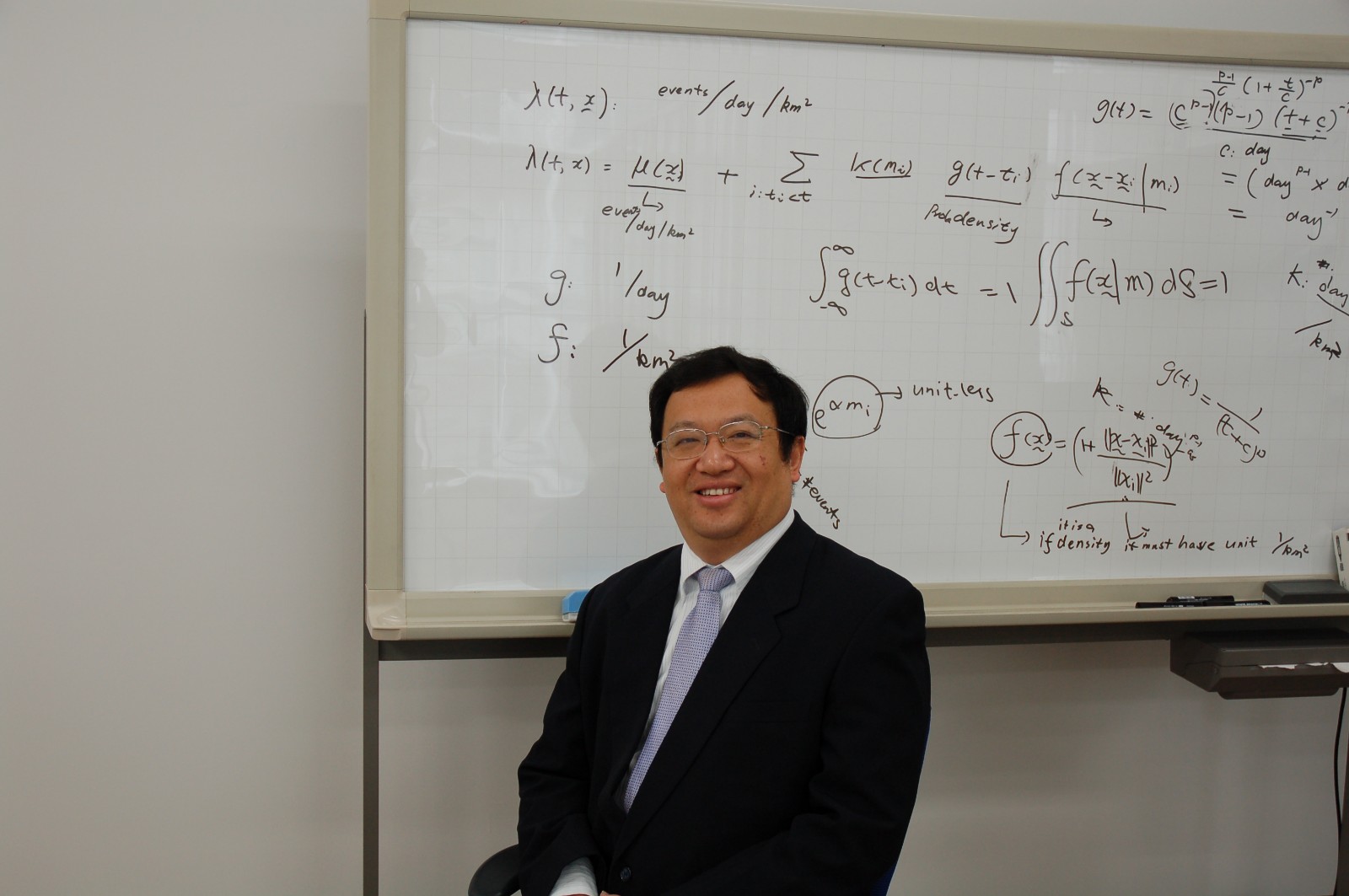

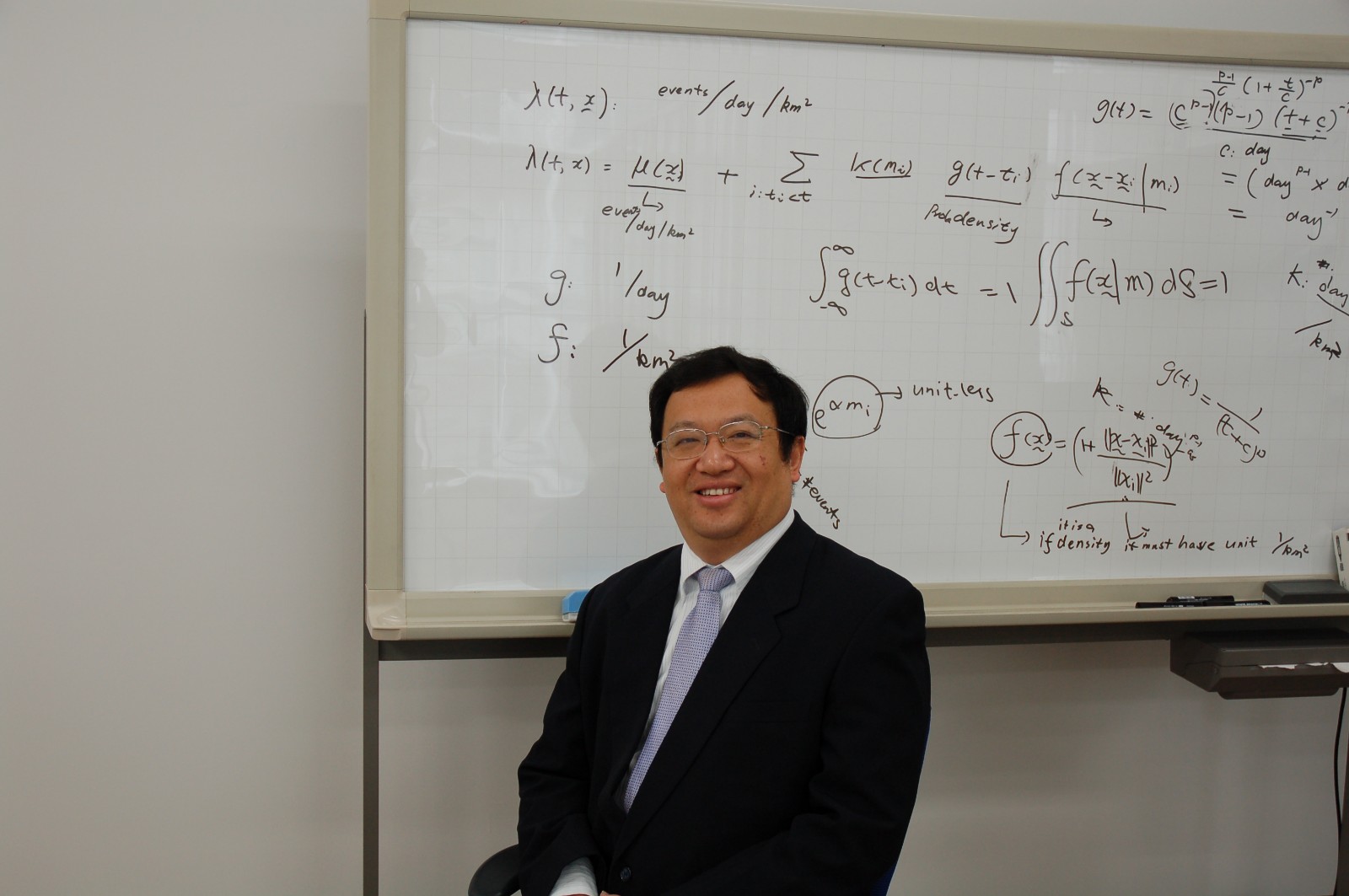

青年时代的钟扬同志在做植物研究

钟扬在上海工作不久就发现了问题,一个很严重的问题:上海不是海滨城市吗?可上海的海滨是光秃秃的,没有充满魅力的沙滩,没有茂密的红树林。红树林不仅好看,而且是陆地过渡到海洋的特殊植物,随潮水涨落而若隐若现,它能起到防浪护坡、净化水质等作用。

钟扬上报了关于在上海海滨种植红树林的项目:深圳的福田有红树林,香港的米埔有红树林,日本的冲绳、台湾的淡水都有红树林,上海为什么不能有?

上级部门质疑:红树林最北种植地到温州为止,它在上海能种活吗?

钟扬详细查阅资料,并且见到了一枚红树林化石,充分证明20多万年前上海就有过红树林。还有,植物对环境有很强的适应性,地球不是一天天变暖吗?红树林在上海完全有可能成活继而成林。

钟扬在中山大学施苏华教授的帮助下,从外地把10种红树植物的幼苗运到上海临港地区,开始一棵一棵种植,总共12000株,有秋茄、桐花树、白骨壤、无瓣海桑、木榄、拉关木……

种下的第一年,一场突如其来的寒流把小树苗冻僵了;第二年,好不容易发出芽来的小树苗又让野兔子啃掉了。钟扬失败了好多次,但每次他都强迫自己干下去,再种,再培育,再观察。果然,红树林在上海存活了,冒芽了,长叶了。在种植之前,临港的这块地是干的,盐碱都往外泛,眼下,种上红树林就出现了蝌蚪、蚯蚓和田螺,生物明显多了起来,土质明显好转。

这一试种和培育,写下来也许只有8句话,可是钟扬和他的同事折腾了整整8年,这是他献给未来上海的一份珍贵礼物,到时候上海就是一个真正的美丽的海滨城市了。

从武汉调到复旦大学,研究条件不可谓不优越,同事和学生不可谓不出色,信息不可谓不灵通,资金不可谓不充裕,可是钟扬又发现了一个致命的问题:上海是我国生物多样性排名倒数第一的地方,北京是倒数第二的,而在这两个生物“贫乏”的城市却集中了我国生物多样性一半以上的人才。

是啊,如果让一个植物学家老是观赏办公室窗台上的绿萝和吊兰,他们会急疯的!多样性的植物一定是在高山峻岭,在深山老林,在河边江头,植物学家不在葱葱翠翠之中探索,难道只在窗台上自得其乐?

钟扬要打破这种不平衡,他早就有自己的看法:最好的植物学研究一定不是坐在邯郸路的办公室里做出来的。

老一辈植物学家蔡希陶虽然在云南有自己的植物研究所,可他也是常年累月奔波在西双版纳,在密林中披荆斩棘,悉心收集。周恩来总理到了昆明要找他,找不到,那个年头没有手机。再过两年,周总理又到昆明又找他,蔡希陶“恰好”带了植物标本和种子回到昆明,两人这才促膝谈心,探讨水土流失问题,探讨树木保护问题,还有热带雨林生存问题。要知道那是1961年,当时正大力宣传“伐木英雄”……一国总理和一位植物学家谈论的其实是国家大事中的顶级大事啊!

钟扬郑重向上级提出申请:援藏,我要到西藏去,我要作为第六批援藏干部。西藏的植物资源从来没有过彻底盘点过,那里有很多人类的盲点,这几年我已经和西藏大学合作了多次,我初步了解一些那里的情况,请批准我援藏。

钟扬在西藏(冯艾摄)

这不是自讨苦吃吗?优越的研究环境不享受,却要到冷僻艰险的西藏去?

不,这是自寻甜头!全世界第一批确定的20多个生物多样性的热点地区,我国有三个,青藏高原就是三个里面的一个。那是一片未开垦的处女地,那是一片圣土。对植物学家来说,那里非但不冷僻,而且还是热点!

一草一木,都令人有神思飞越的超脱,轻飘飘的灵魂会感受到自由,这绝不是城市里的“水泥森林”能给与我们的。

1804年,西藏出过一本叫《金珠本草》的藏药书,里面记载的药物竟然比《本草纲目》还要多。不要说清点西藏的全部植物,就是把这些藏药植物收全,也难能可贵。

钟扬执意要到西藏去,他不想老是躲在办公室和研究室里。只有当他和许许多多的种子在一起,他才兴奋无比;只有当他收集到人们还没有发现的种子,他才喜出望外。其它的,能令他激动的少之又少。就像王进喜跳入石油大池把自己当成一个搅拌机,那是他深爱的石油啊,他丝毫没有想到什么“身先士卒”和“带头作用”,他觉得他就是祖国的一滴石油,应该完全溶入在我们自己的石油之中!

第三章 “西藏是每个植物学家都应该去的地方”

钟扬真的只身去了西藏,他担任西藏大学植物学教授,兼任校长助理。

有谁能想到这一去不是装装样子,不是一时冲动,不是16个月,而是整整16年,如果没有那场可恶的车祸,就会有26年,甚至36年!

在西藏,他每年至少跑3万多公里,16年相加就跑了50万公里,那么光是在西藏他已经相当于绕地球12圈之多!这个统计数字还没有算他从上海到拉萨,从拉萨到北京,从北京到宁夏,从宁夏到新疆,从新疆到内蒙,从内蒙到甘肃……光是2016年一年,他就搭乘了157次飞机。

什么叫奔波,这才叫奔波!什么是劳碌命,这才是劳碌命!什么是激情澎湃?这才是真正的激情澎湃!

很快,钟扬对西藏的植物概况有了一个比较全面的了解,他告诉人们:青藏高原的植物有212个科,在植物科的等级,占全国的三分之一,在属的等级占全国38%,超过了三分之一。青藏高原一共有6000个高等植物物种,占全国的18%,其中的1000个左右只有西藏才有。而西藏的面积只占我国七分之一。

他还中肯地告诉他的同行:西藏是每个植物学家都应该去的地方。

钟扬的足迹遍布藏区遍布高原,光是为了采集西藏巨柏的种子,就花了整整3年时间,最后才把世界上仅存的3万多株西藏巨柏全部登记在册,填补了这一领域的空白。

2008.07.31 钟老师在西藏考察,赴阿里途中

3年3万棵,1年就是1万棵。钟扬平均每年有150天在西藏,那么,即使他在那里不干别的事,平均每天也要“拜访”66棵巨柏。

钟扬到过西藏的墨脱,这是中国最后一个通公路的县,半个世纪以来,到过那里的植物学家不超过3个。钟扬在那里采集到许多种子,如获至宝。没有水不要紧,那就不洗脸;没有旅店也没关系,裹着大衣在车上睡;下冰雹了就躲进山窝子。用艰苦卓绝来形容这次探险是不过分的。钟扬的脸庞黑红黑红,已经很像藏民了。

钟扬到了日喀则的嘎玛沟,车没法开了,那就骑马;连“马路”都没了,那就徒步。走进去,足足走了一个星期;走出来,当然又是一个星期。100年来,嘎玛沟还没有植物学家的足迹,钟扬却在那里采集大量奇种异苗。

钟扬继续攀爬,他爬到海拔4000米的香柏采集植物种子。砍下一根细细的结着果实的树枝,在上海十秒钟肯定够了,也就啪的一下,不费吹灰之力;可是在4000米高的香柏,钟扬需要花三分钟,砍一根,必须大口喘气,必须休息一下,然后再砍。没有旅馆,他和同伴们就睡在藏民都不愿住的牦牛皮搭建的帐篷。山上严重缺氧,煤油灯都点不亮,加了酒精才能勉强烧1分钟。好吧,黑灯瞎火那就早点睡。可是盖着3床被子还是冷得瑟瑟发抖,睡不着啊。

钟扬爬上了4150米高的高山寻找拟南芥的种子。全世界一半的植物学家都在研究这个拟南芥,因为它是植物界的“小白鼠”。可是,在中国如此高的海拔能不能找到它呢?钟扬说:找得到找不到都得找,不找怎么知道有没有?

没料到这个“都得找”一找就找了整整10年!直到2013年夏天,钟扬和他的学生许敏和赵宁才找到了全世界海拔最高处的拟南芥。它们被小心翼翼移种到上海的室内,居然活了,还结出了种子。这可是全世界一个崭新的生态型,说明青藏高原最后一次跟全世界其它拟南芥“分手”的时间在19万年前!

钟扬给它取名叫“XZ生态型”。什么含义?那是他的两个学生许敏和赵宁的姓的缩写,也是西藏两字首字母的组合。他没有给它取名叫“ZY”,他完全可以那样做。

钟扬在可可西里

钟扬的足迹继续攀高,2017年的6月,他和学生扎西次仁、拉琼一起登上海拔6100米的山峰,那里已经是攀登珠峰的最高大本营,再上去一千多米就是世界顶峰了。钟扬要在这里寻找一种叫鼠麹雪兔子的植物。如果能在这里找到在如此高海拔、低氧、强风、强紫外线、昼夜温差大的能生长的植物,他就能找出其之所以能适应的变异机制。

藏族学生和武警战士都劝钟扬呆在帐篷里:钟老师您毕竟53岁了,你是德高望重的教授,我们年轻,我们去找吧,您喘口气,歇歇脚。

钟扬笑了:你能进,我也能进;你能爬,我也能爬!

拉琼摇摇头:西藏同学叫你“钟大胆”真是没错。

寻寻觅觅,仔仔细细,角角落落,找得他们头晕脑裂,气急胸闷,举步维艰,眼看就要趴在山峰上再也动弹不了,这时才在一处冰川退化后裸露的岩石缝里找到了!一棵不起眼的高10厘米的鼠麹雪兔子,它长着灰白色的可爱的小绒球。

我们的科学家终于在海拔6000米的雪峰上找到了这棵宝贝疙瘩,凑巧的是就在同一天,我国的“蛟龙号”深潜器突破了6000米的大关!我们中国已经可以在青天揽月,可以在深海捉鳖,6000米还不是我们的终极。

钟扬欣喜无比地捧着这个小家伙,这个小绒球可比金球银球钻石球都珍贵啊。大家兴奋得一夜无眠!要知道1938年德国探险家已经在这个高度采集到鼠麹雪兔子,从此以后一直被国际高山植物学专著和教科书奉为经典。如今,我们也采集到了,我们也有了,我们也是经典!

可不是吗,一个朝代翻过去了,一个古老的家族消亡了,可是一棵树一株草往往还挺立着,一颗种子往往还深埋在土里,它们记录着天气、土壤、阳光、雨露的变化,记录着人们的所作所为……如今,我们如此积极地提倡植树造林,如此辛苦地寻找种子,那是我们的一次深刻反悔,那是我们的真诚道歉,那是我们和大自然的又一次严峻的对话,那是我们的抢救,抢救种质,也抢救自己!

第四章 “这样的例子如果再在当代中国发生将令一代生物学家痛心疾首”

下面这个故事钟扬老师已经不止一次对人讲起过——

猕猴桃是1904年由英国传教士和那些专门来寻找中国奇花异草的“植物猎人”在宜昌农村发现的,这种没人吃的野生水果被英国人剪下20根枝条,带到新西兰去搞试验。结果,他们在这些枝条上破天荒地发现雌雄异株的可能性,终于,他们用三根枝条杂交成今天的KiwiFruit。

Kiwi——是新西兰的国鸟,加上Fruit是什么意思呢?就是说猕猴桃是新西兰独有的东西。

这不是明目张胆地“偷”吗?“偷”去的东西怎么成了你们新西兰的“国有”?以往我们看到英国人一般是带着三种动机到中国来的,一是来打仗,二是来赚钱,三是来教中国人改信上帝。想不到还有神不知鬼不觉的第四种:“偷”植物。

钟扬给他的英国同行留足了面子,他说:就算是“引进”吧。但是,钟扬告诫国人:这样的事情如果再在当代中国发生,那将是这一代生物学家痛心疾首的事情!要晓得猕猴桃在新西兰取得成功是来自中国的一个植物的基因,是广义上的种子。猕猴桃如今成了新西兰的第一大产业,养活了千千万万新西兰人。

钟扬说起话来响亮而明快,但他做起事来却悄无声息。他立刻和他的中国同行们在湖北收集了70多种猕猴桃,有的又酸又涩,有的又瘦又小,“但是它是我们今后的真正种子”,钟扬把它们都送到种子库里保存起来。

猕猴桃,老百姓可吃可不吃,不吃猕猴桃可以吃水蜜桃,甚至不吃水果都行。但是粮食是必须吃的,农作物是我们的生命之本。

很多年前,欧美专家从野生资源中筛选到矮杆基因,也就是说,农作物不需要长那么高,可以长得矮一点,果实可以结得多一点。经过多年研究和栽培,矮杆基因在墨西哥等国广泛推广和发展,植物“个子”没那么高了,但是果实更多了。科学家罗曼·保尔因此获得了诺贝尔奖。

中国不是没有这样的奇思和发现,袁隆平就是一个,他发现了一种叫野稗的野生稻子,经过反复选育,终于得到了杂交水稻,给中国农业乃至世界农业带来了一场深刻的革命。

钟扬和罗利军教授一起,到处收集生长在中国缺水地区的旱稻,它们的产量虽然不高,但是不需要老是泡在水里,不一定是“水稻”,而是一种“旱稻”。经过培育和杂交,两位教授培养出一个新品种:杂交旱稻。

袁隆平获得国家科技进步一等奖,钟扬和罗立军紧随其后,获得了国家技术发明二等奖,这可是国务院设立的五项国家科学技术奖之一的奖项。钟扬还两次获得教育部自然科学一等奖。

可是钟扬似乎不在乎文章,也不在乎奖项,他在乎“故事”。有的“故事”惊心动魄,有的“故事”撕心裂肺!

中国植物和外国人的“故事”还不止是猕猴桃,上个世纪的初期有个叫威尔逊的美国人,不是悄悄的,而是大摇大摆来到中国,他在湖北、贵州、四川……到处“旅行”。不是“旅行”11天就回去了,而是“旅行”了整整11年!这个美国人收集了中国65000份植物标本,大约有5000多种!他把搞到的1500种植物果木带到美国和英国。他承认,中国的花卉是世界上最美丽的,中国光是杜鹃花的品种就达到160多种。他采集过80多种中国杜鹃,其中60多种被引往美国英国,然后加以驯化。

也许这些杜鹃已经摇身一变成了“美国杜鹃”和“英国杜鹃”。

什么是专家?专家就是充分了解这一领域什么将是最可怕的。

后来,这个叫威尔逊的美国人还写了一本书,书名简直是明火执仗:《一个带着标本、照相机和火枪在中国的西部旅行的自然科学家》。

这是掠夺?这是窃取?这是捷足先登?还是早一个世纪的醒悟?我们是不是有必要到美国和英国去讨回这些植物,至少是这些中国植物的种子?

钟扬写毛笔字:中国

英国爱丁堡植物园有植物品种40000种,馆藏植物标本200万份。英国皇家植物园丘园已经建园300多年了,有植物品种38000种,馆藏植物标本700万份。丘园在世界植物园中属于公认的规模最大、植物品种最多、标本号数最全、引种驯化功能最卓著;它还是公认的植物分类学研究中心;它出版的两本刊物是权威的:一本《丘园植物目录》,一本《植物图谱》。

在这两个英国植物园里有多少是中国的植物甚至是已经在中国灭绝的植物!

我了解到,上海辰山植物园正式开园时,千方百计竭尽全力总算收到了9000种植物品种,辰山植物园成为国内面积最大的植物园之一,它也是全球同纬度质量最好、植物品种最多的植物园,可是和英国丘园的植物品种相比,只有人家的四分之一。

辰山植物园想问丘园要种子,要标本,要活的植物。

丘园的回答很简单:拿钱来。

其实,即使我们真的拿钱去,丘园也不会把它的另外的三万多种植物品种都卖给中国!

这一刻,我们中国的植物学家钟扬站出来了,他告诉了全世界一个他发现的事实:丘园里基本没有中国西藏的种子!

2016年1月7至8日研究生论文写作服务分中心和英国麦克米伦出版集团成功举办了复旦大学—《自然》“大师班(Nature MasterClasses)”

钟扬还告诉人们另外一个故事:他认识一个英国人,是悉尼大学植物学系的主任,对国际植物的需求了解得非常清晰,研究植物也很有建树。可就在他生命的最后5年,却执意要到华中科技大学任教。最后,他把他掌握的所有专业资料还有他的研究成果,都留在了中国。

是这个英国人深深地爱上了中国这块热土?还是他对一个多世纪前某些英国人在中国所作所为的一种道歉?

还有一个英国人,不是植物学家,而是野生动物专家。多年前,他在各种不同的场合呼吁:要保护大型灵长类动物,尤其是大猩猩,它们是森林的园丁!因为它们的粪便在以遏制全球变暖为目的国际再造林计划中能发挥重要作用。

什么意思呢?这个英国人解释道:大猩猩不是食草动物吗?以水果和植物为生,种子吃到它们肚子里之后不消化,随着粪便被东一下西一下排泄到森林中,这不是帮助植物种子的传播吗?不是有助于森林中许多种子的发芽吗?所以大猩猩是森林生态系统重要的一环!

这个强烈呼吁粗听起来很有见地,但细细捉摸,难道不是对人类极大的讽刺吗?保护地球,保护植物,保护种子,抵制“温室效应”,使树木吸收更多的排碳量——这样的重任不由人类来完成,竟然要拜托随地大小便的大猩猩,是不是还要拜托到处翻飞的小鸟?它们也把肚子里的粪便和没消化的种子到处乱拉。人类不惭愧吗?野生动物专家不难为情吗?

钟扬访问日本留影

2010年,辉煌的上海世博会开张了,世界各国都不遗余力不惜重金地打造出最美展馆,并且展出最好最出彩最代表这个国家的展品。英国政府把英国展馆的策划布置交给谁呢?交给了著名的植物园丘园。丘园的科学家们则把上万颗种子分门别类封装在特殊的材料里,然后展示给观众,世博会的英国馆简直就是种子的殿堂,别出心裁,别具一格。

英国馆里观者如织,可是很少有人知晓,英国馆里的上万颗种子,至少有三分之一是中国植物学家钟扬提供的!这些种子英国的丘园没有,一颗都没有!

这些叫人扬眉吐气的中国种子使国人得知,钟扬教授正在奋起直追,中国的植物学家正在拼命收集种子,他们是永远“在路上”的科学家。他们不是追赶英国的丘园,而是和将要灭绝的植物争分夺秒!

早在2009年,世界自然保护联盟就公布:全球超过1·7万物种入围“受威胁物种红色目录”,2009年上红色名录的植物种类最多,达到12151种,其中8500种有灭绝的危险,114种濒临灭绝或者野外灭绝。

中国差不多每天就有一种自然植物濒临灭绝甚至消失——这个事实时时击打着钟扬老师,他好心痛!

第五章 “西藏那边需要我那边的事业我不能丢啊”

上雪原,下雪原,再上雪原,再下雪原;缺氧,富氧,再缺氧,再醉氧;到上海,飞西藏,再回上海,再飞西藏……这样的轨迹对人体的伤害是如刀似剑的,还不如一直呆在青藏高原,身上的器官也许就适应了。

高原病有十多种,从头顶的脱发、白发开始,到红眼病、鼻炎、掉牙齿……一直到脚底的痛风。钟扬不幸患上了多种:高血压,心脏肥大,窦性心律过缓(心跳只有40多),痛风,头晕……他其实已经患上很重疾病,需要多休息为好。可是他每天只睡三四个小时,每天忙到深更半夜。虽然拼死追赶,时间还是不够用。于是,他在等车、候机甚至开会的片刻都在加班,学生们称之为“快速切换”和“断点续传”。有时候他站着排队,站着站着,就睡着了。他实在是太疲劳太辛苦了,但是他创造的奇迹实在是太动人太闪光了。

一位上海的影视剧导演被钟扬老师深深感染,决定带上摄制组跟钟扬一起到青藏高原去,专门拍摄一部长达半个小时的纪实片,他要为这位著名的植物学家渲染些什么留下些什么。他们到达4000米的高原,然后气喘吁吁地向5000米进发,导演忽然就躺倒了,恶心、呕吐、头痛,天旋地转,无法起身执导。接着,摄制组的所有人都出现严重的高原反应,拍着拍着就站不起来了,摄像机就扛不动了。纪实片的拍摄只得搁浅。

回到上海,导演根据已经拍到的一点点片子,剪辑出一个5分钟的微电影,片名叫《播种未来》。尽管短小,尽管刚开始就结尾了,还是打动了观众。导演获得了北京国际微电影节的金奖。

2015年,由于长期高强度高海拔的工作,1米80的壮汉终于病倒了:脑溢血。医生给他开刀,帮他吊针,叫他静养,命令他不得下地。钟扬不能打电脑也不能写字,只能躺在病床上,他口授了一封像是遗言的信:这10多年来,既有跋山涉水、冒着生命危险的艰辛,也有人才育成、一举实现零的突破的欢欣;既有组织上给予的责任和荣誉为伴,也有窦性心律过缓和高血压等疾病相随,就我个人而言,我将矢志不渝地把余生献给西藏的建设事业。

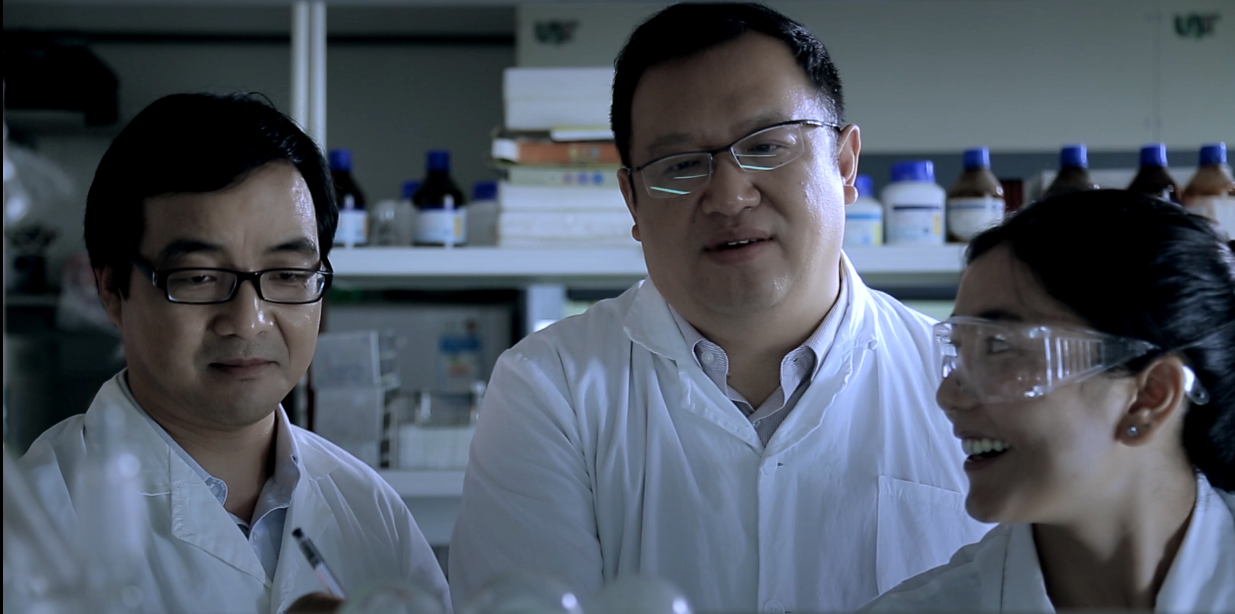

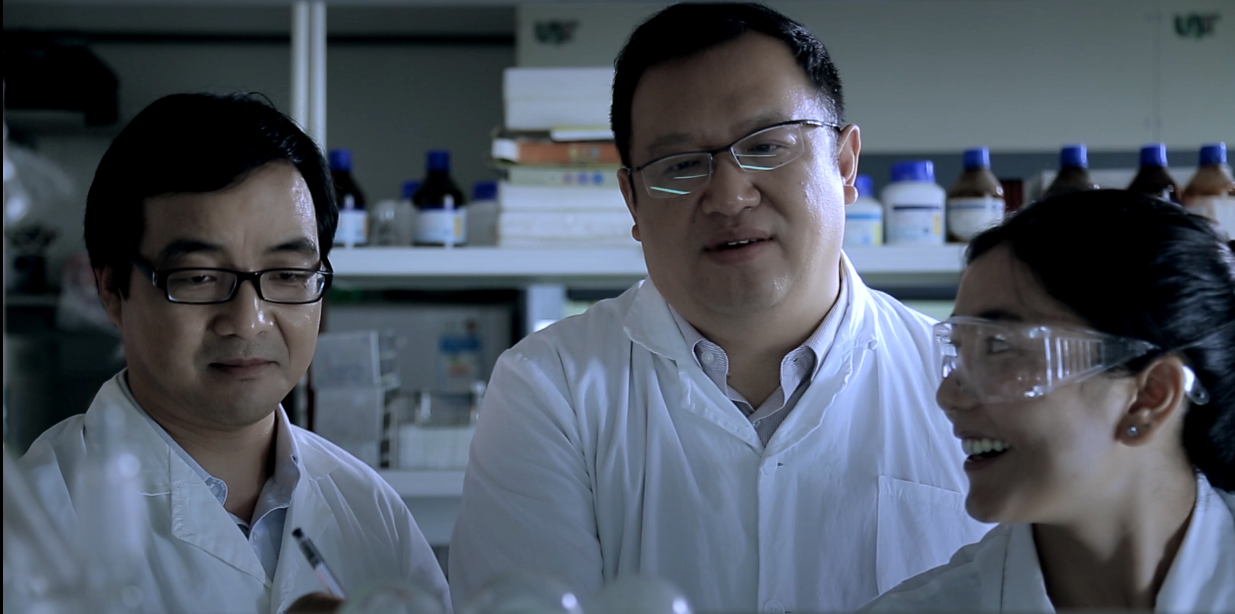

钟扬给学生讲授植物

八十高龄的老爸劝儿子:你要注意自己身体了,毛病已经这么重了,就不要再去西藏了。

钟扬回答:好吧好吧,我不再喝酒,短期内不坐飞机出差,去西藏考察的事情暂缓……

可是没过多久,他悄悄向上级递交了担任第八批援藏干部的申请书:西藏那边需要我,那边的事业我不能丢啊——他的陈述理由很实诚。

他是第六批援藏干部,第七批援藏干部,他要再争取一次,加入第八批。

老爸很生气:家里你照顾不到,老人孩子都不管,全靠你媳妇张晓艳,晓艳不是家庭妇女,是同济大学生命科学学院的教授,也是博士生导师,她也有她的事业。咳,你真是不靠谱啊,就当我是为国家生了你这么个儿子!

请原谅吧爸,我是您的儿子,我更是我们共和国的儿子,爸,请您理解我好吗?

钟扬觉得他是被使命推着走的人,他觉得他是把生命浓缩了的人,他说过好几次:再给我十年时间,老天爷最好再给我十年时间。

何以说这样的话?如果他老爸说“再给我十年时间”则完全可以理解,老人们都渴望长寿。可是那时的钟扬只有50岁,再给他十年,也不过60岁,博士生导师要到70岁才退休。难道冥冥之中他预知了什么?难道他对他的生命周期有预感?难道他和野生种质资源的蔓延式灭绝正展开一场最高速度的拼死赛跑?难道他就像上海人说的在“搏命”吗?

钟扬曾经拥有一粒最珍贵的“爱情种子”,那是1985年在武汉植物研究所种下的。那时候20岁的钟扬是从合肥中国科大被召唤到武汉的,张晓艳则是从北京的林业大学毕业来到武汉的,两个人都是“外地人”,都是单身。于是,在食堂里吃完晚饭就一起谈笑风生,凌晨早起就结伴去观察荷花开花的时间和开花后的细微变化,后来两人又联名发表论文《荷花品种的分类》……

有一天,钟扬给在上海搞短期研究的张晓艳打电话:我已经把我们的结婚证明开好了。

张晓艳大惊:什么?你怎么不事先告诉我一声?

钟扬哈哈哈哈大笑起来!

2002年,复旦大学的学生在网上发布“告示”:钟扬教授和张晓艳博士的遗传学实验取得巨大成功,结果为两个新种:钟云杉、钟云实!

原来,这个“遗传学”就是两位博士的双胞胎儿子出生了,早产,一个4斤1两,一个3斤7两。钟扬给两个儿子取名字,一个叫云杉(小名大毛),一个叫云实(小名小毛);一个是“裸子植物”,一个是“被子植物”。

钟扬早已深深跌入那个“牛角尖”,连生个儿子都是植物植物植物,种子种子种子!

2017年的9月27日,亲朋好友从四面八方赶到宁夏,向钟扬老师作最后的告别。

云杉扑在父亲的遗体上失声痛哭:爸,您敢走啊,我还没有长大呢,爸呀爸!我才这么小,您怎么敢走了呀!您不能走啊!你不是跟妈妈说过,我们15岁之前由妈妈多带一点,到了15岁都由您来教育您来带。爸,我们到15岁了呀,你怎么不带我们自己走了呀!

亲戚们硬是把跪倒在地的云杉拉起来。守灵的时候,云杉的眼泪已经流尽了,他喃喃自语:爸,您终于可以回家休息了,明后天我就带您回家。也许,在另一个宇宙,您随手把包放在副驾驶后面的座位上,然后坐到司机的后面……

云实泪流满面:爸呀爸,我是那么听您的话,那么依赖您信任您。您叫我到上海共康中学读“西藏同学内地班”,叫我和藏族同学建立感情,学会讲藏语,我就去读了西藏班,同学们都觉得奇怪,一个上海学生来上西藏班干嘛?中学毕业以后,您叫我到山东潍坊昌乐二中去读高中,要学会独立生活,要接触各地方的人,男人要学会闯荡。我就背起书包到潍坊去读书。几个礼拜前我刚刚问过您,将来大学考什么专业好?您建议我考物理系,您说先要学习思维方式,学会了,以后干什么都可以了。爸,今后我到哪里去找您商量好多好多事啊?爸,您怎么就不理我了呢?怎么就抛下我了呢?啊啊啊!

终于,90公斤的魁梧身躯变成了一捧骨灰,一个幸福美满的家庭结构被撞得粉碎,无情地留下了孤儿寡母,还有颤颤巍巍的老父亲老母亲。钟扬的妻子张晓艳泣不成声,几度晕眩:人生有三大悲剧,幼年丧父,中年丧夫,老年丧子,钟扬的家人怎么都摊上了呀?

弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧!

复旦大学生科院的一位院长无可奈何地说:钟扬在复旦的工作还好说,总有人可以顶上,但他在西藏的工作,可能再也不会有人能补上了,因为没有人能够……

钟扬的爸爸跟西藏大学的校长说了一句既令人动心也令人痛心的话:真是可惜,钟扬再也不能为你们做事情了……

第六章 “我们做基础性研究的人心里想的应该是前人栽树后人乘凉”

钟扬担任生命科学院副院长,担任生物多样性与生态工程教育部重点实验室副主任,担任上海市钟扬劳模工作室主人。钟扬在复旦大学西藏大学两头跑。只要一回到复旦,办公室就像门诊室,学生们排着队进去请教问题。

钟老师与学生

钟扬喜欢在复旦大学上课和做研究,更喜欢呆在西藏大学这个中国“最高”学府;是他,第一个争取到西藏大学国家自然科学基金项目;是他,第一个争取到西藏大学植物学一级学科硕士学位授予点;是他,第一个争取到被北京批准建立生态学博士学位授予点;是他,首先争取到双一流学科建设,前所未有的三大步或者说五个台阶,震惊了西藏教育系统和全国教育界同仁。

钟扬老师在授课

钟扬悉心培养复旦学生,更精心培育藏族学生。他要培养一批西藏的采集生力军,帮助西藏建成一支能够参与国际竞争的植物学研究团队,其实,他是在“播种”。到2017年,他已经培养了各族硕士研究生16名,博士研究生26名,博士后9名。最让他感到欣慰的是这些博士里有5个是藏族博士,更欣慰的是这5个西藏博士有4个都留在了西藏,开始采集西藏植物的种子,开始研究生物多样性。

钟扬的理想是在我国所有少数民族中都培养一个植物学的博士,靠他一个人的力量是不能让中国所有的植物都留下种子的。就靠这56个博士,就靠156个硕士,就靠1560个学士……

钟老师与学生

还有一件事也让钟扬感到欣慰,他收了一名肌无力的学生为自己的博士生。这个学生在完成毕业论文答辩之后动情地说:我今天很激动,特别要对钟老师说一声谢谢!他的胸怀像青藏高原一样辽阔,在他身上我看到了坚强和拼搏,看到了对生活和事业的挚爱。我期望有一天,也能到青藏高原去!

“到青藏高原去”——还有什么话能让钟扬老师更感欣慰的呢?

琼次仁是和钟扬一起搞研究的同事,不幸同时得了胃癌和肝癌,在他病危的日子里,钟扬总是抽空到医院去看望他,并且带去一大桶西藏山泉水。他大谈野外考察的进展,大谈亲自碰到的奇闻轶事,琼次仁在笑声中暂时忘掉了疼痛。临终,琼次仁紧紧拉着钟扬的手:钟老师,我还没有和你合作够啊,我走时,你抬我,你抬我吧。

这是一个藏族汉子所能够给朋友最深的信任啊:请您抬着我走向天葬台,走向蓝天,走向盘旋的苍鹰!

钟扬的妻子张晓艳教授说:钟扬的思维一直是超前的,他不但思考超前,实践也超前,他是个不折不扣的践行者。紧跟着时代的步伐,甚至走在时代的前头,所以有时候不为人们理解和接受。

一位藏族博士说:钟老师,现在的科学家都做些高精尖高大上的研究,这样立刻可以验证假设、发表成果的,所以做您的博士,我甚至觉得烦了,因为你去野外采种,采得再多那都不是你的成果,成不了论文毕不了业啊!

烦不烦?确实烦。可钟扬老师确实是不厌其烦。

举例为证:钟扬带着他的学生收集西藏光核桃,不是收集一个桃子一个桃核留下一个种子就结束了,而是收集了8000只光核桃,装了好几麻袋;不是在一个地方的十几棵桃树上一下子采集8000只光核桃,而是两个样之间的距离不小于50公里(所以,光是为了这一项采集,他们每天要行走上百公里);不是把8000只西藏光核桃堆放到仓库里就完事了,而是动员全课题组的老师以及路过的学生,都到他钟扬的办公室去啃光核桃。这又酸又涩又小又难看的野果子,让大家足足啃了3天才勉强吃完。有的老师埋怨说:钟老师,吃过这些桃子,我一辈子都不想见你!

吃光了桃肉,剩下的就是桃核了,就是种子了,工作是否结尾?还没有。钟扬动员大家用牙刷把桃核刷干净,刷完后再擦干,擦干后再晾干,这才把8000颗桃核都送到中国科学院昆明植物所。这里的种子库是世界三大种子库之一,很多种子还是蔡希陶先生收集来的。

入库之后事情总该告一个段落了吧?还没有,还不能马上入库。科学家们要看看桃核有没有开裂的,有没有虫蛀的,把所有的外观都做完了,再抽样进行发芽试验,发芽结束后及时登记,最后,优中选优,筛选出5000颗种子,分别密封到专用的罐子里,放入种子库。

这才算一个西藏光核桃的样,否则在钟扬看来就是“不像样”。这些光核桃的种子要在昆明植物所保存80年到120年,可谓百年大计。

对待百年大计怎能毛毛糙糙马马虎虎?钟扬反问他的学生:我当个一般的教授又怎么样?

学生德吉和导师钟扬合影

另一位复旦的学生是这样理解的:应该说钟老师现在做的工作是个铺垫,等收集完了,就是他擅长的数理分析了,未来十年可能硕果累累!

钟扬笑了,说:假设在100年后大家发现西藏有一种植物有抗癌作用,由于气候变化已经没有了,但是100年前一个姓钟的人采过,那时没有人在乎你是不是教授,反正终于发现了那个罐子,里面有5000粒,拿出来一种只有500粒能活,最后只有50粒能结种子,那个植物不就恢复了吗?

还有一位西藏博士说:在西藏高原,种属鉴定很困难,有些植物必须等花期才能鉴别它的种属,即使同一个物种,在不同海拔梯度上的生长周期不同,拉萨的开花了,珠峰的还没开,那么就得分开采,今年没采到再等来年。距离太近的样本基本上在遗传关系上是一样的,那么也不能采,只能往前走。

钟扬点头:海拔越高的地方,植物生长越困难。但是越艰难的地方,植物生命力越顽强。我希望我的学生就如这生长在世界屋脊的植物一样,坚持梦想,无畏艰险。我相信,终有一天,梦想之花会在他们的脚下开放。

有个学生的质疑很直白:钟老师,您为什么要做那么多看起来没有回报的事?

钟扬回答:我们做基础性研究的,心里想的应该是前人栽树,后人乘凉。一个基因可以拯救一个国家,一粒种子可以造福万千苍生。收集种子的最终目的除了为科学家自身的研究服务,更长远的价值在于保护濒危物种,为未来买个保险。这不是回报吗?这就是对我最好的最高的回报。

谁都觉得这事该做,谁都等着别人去做,谁都埋怨别人没做,谁都觉得这事不难做,谁都觉得可能确实不大好做。钟扬和同事很明白这样的现状,于是,他们亲自带队,领着学生不顾一切地行进在寻找野生植物种质资源的无尽长路上。

地球上的植物太多太多了,谁也说不准到底有多少棵植物生长在五大洲四大洋。专家粗粗计算,大约有50万种。植物分类学家用拉丁文把这50万种登记在册,分别标明它们是属于什么门,什么纲,什么目,什么科,什么属,什么种。

目前,全世界的科学家已经理出300多个大小不等的亲系,也就是科,最小的亲系只有一种,即银杏科。最大的科是菊科,在23000种以上。它们的形态、结构、生活习性以及对环境的适应性,各不相同,千姿百态。

当然,植物的科还不止300个。那么,还没有被发现的科怎么办?只有一个最简单的办法:打起背包出去找,哪怕悬崖峭壁,哪怕幽深峡谷,哪怕攀登喜马拉雅山。千辛万苦找到了又怎么办?植物做标本,种子入仓库,种属作登记。全部过程老老实实,踏踏实实,厚厚实实,没有一点“水分”,没有一点抄近路走捷径。

中国有两种文化,一种是向前走的“做事”文化,一种是往后看的“做人”文化。钟扬的文化是超然这两种文化的大文化。

钟院长雨中采样

不少人老是想征服大自然。然而,大自然是我们能征服得了的吗?人类选择生活方式的准则之一,就是必须符合大自然的生态要求。我们还是学会和大自然和谐相处为好。向无穷无尽的宇宙挑战,是人类的不幸。试图将这永恒的悲剧转换为欢乐的人生,才是人类的伟大!

对于这个问题,钟扬思考得特别通透:去西藏,与其说是支援,是援藏,不如说是学习。因为对研究生物的人来说,西藏就是世界的第三极,是我们的重要财富。

真是这样的:把根留住,还不是最根本的留住;把种子留住,才是留住了这个世界。

尾声:“人这一辈子是为了一件大事而来的”

钟扬带领他的团队已经在西藏收集到4000万颗种子(请注意,不是4000颗种子,是四千万),收集到4000多个样,还有近千种物种,占西藏物种的五分之一。

钟扬是这样规划的:在未来的10年中,他要再完成五分之一,合在一起就能收集到超过西藏植物的三分之一。在未来的20年,他和他的团队要把西藏的高等植物收集到75%……

令人唏嘘不已的是,钟扬老师已经没有“未来的10年”和“未来的20年”!

9月24日,他在内蒙古党委举办的第一期干部能力提升培训班做专题讲座,9月25日凌晨,主办单位为钟扬租了一辆车,通过省道,径直开往宁夏机场。天色是朦朦胧胧的,道路是笔直笔直的,限速70码。可是驾驶员开着开着竟然看不到路边停着一辆抛锚的工程车,以104码的高速撞了上去!车翻了,人亡了,一个小时以后,才有路过的小车发现,报了警……

上海生物信息技术研究中心主任李亦学流着泪问:是什么原因让你在早晨3点一片漆黑的时光,急急匆匆从鄂尔多斯赶往宁夏银川机场,赶去300公里以外的地方上课?你为什么不能把课排到下午,亮亮堂堂地赶路,宽宽松松地讲课,再睡个好觉?为什么啊?钟老师!

哦,钟扬的时间实在是太紧太紧了,钟扬的步履实在是太快太快了,钟扬涉及的领域实在是太多太多了——

他正在为物理学和环境科学做着大量的调研;

他在为多所干部学院专门讲授“干部创新能力和创新思维的培养”;

他参与SARS病毒和血吸虫基因组的进化研究;

他在“2016复旦哲学大会”上专门讲他的哲学思考;

钟扬同志为学生上党课

他采集到西藏香柏和杜鹃,复旦大学药学院研究发现这种杜鹃有抗癌成分,这项研究很快得到美国药学会的认证。他设想好了:等这种抗癌成分变成抗癌药物,然后在西藏大面积种植香柏和杜鹃,西藏的经济结构将得到翻天覆地的改观,再也不需要扶贫;

他牵头实施了研究生招生和投入机制的改革,开展一站式服务;

他正在策划请一批科学家为中学生排演舞台连续剧,展示不同大学和不同专业(这是一项文艺活动);

他在上海科普大讲堂为青少年开班公益科普讲座,已经构思了100个小故事,要陆续为小学生录下来(他的文笔相当好,能够创作高质量诗歌和散文的他,写故事自然是小菜一碟);

上海科技馆科普大讲坛第二期,钟扬演讲转基因,题目:让我欢喜让我忧

他担任上海科技馆图文的英文翻译和上海自然博物馆中英文图文的撰写,那些图文版多达500多块;

钟扬在上海自然博物馆灭绝展戎嘉余院士讲座担任嘉宾主持

他已经和上海科技教育出版社商定,要出一套《西藏十年》的书籍,一共10本:第一本《西藏——梦开始的地方》,第二本《第三极——何为极端环境》,第三本《生物多样性热点地区》……

他要用50年的时间在上海海滨种植大片红树林,让上海的海滨更美丽(他并不知道有一位世界自然基金会的专家开始推动建设“钟扬红树林公园”);

他想举办一个“研究生教育东西部对话”,不仅是国内的东西部,还有美国的东西部,还有全球的东方和西方;

他觉得中国生产的酸奶都是国外进口的菌种,每喝一瓶都要给外国人交专利费,他要想办法做出自己的酸奶菌种;

他特别关注西藏的主要农作物青稞。全球气候变暖,环境不断变坏,青藏高原也不例外,过去的60年,气温已经上升了2度。他警告说:凡事有个极限,如果那里的气温提高4度时,西藏的农业将面临崩溃!他计划提前培育一种“抗暖性”的青稞,他提出“生态西藏”和“安全西藏”的新概念;

……

哦,钟扬老师的所思所想所作所为囊括了多少领域?多少学科?多少行业?是的,他是植物学家,他是学问交叉的通才,但他更是一位战略科学家,有大局观的高屋建瓴的战略科学家!

这样的战略科学家我们中国太少太少了啊。

一位研究员说:如果有一天我离开了,我一定要去找他,在挤满了仰慕者的大厅里,找一个小凳子静静地坐下,听他讲,听他永远讲下去!

这位先生可不是他的学生,而是非常专业的研究员。

钟扬活着的时候是这样讲的:人这一辈子是为了一件大事而来的。

这件“大事”对钟扬来说就是两个字:种子。

钟扬是继蔡希陶之后我国出现的又一位伟大的植物学家,他是我们上海,我们湖北,我们西藏,乃至全中国的一颗泡不烂,砸不碎,冻不僵的金种子!他用自己这颗生命的种子,播撒在中国的大地,生根、发芽、开花、结果。

见不到钟扬的对钟扬采访总算结束了,我发现打那以后我有了一些悄然变化——

我开始收藏一点植物的种子。不是为了种植和栽培,因为我住在高层公寓,那里没有泥土。一位植物专家告诉我:种子是最接地气的,它们来自土壤,它们最想回归土壤,收集了种子,你就会有一种很踏实的感觉。

其次,我发现我变得不再喜欢吃炒货:瓜子、榛子、杏仁、花生、松子……这些香喷喷的零食不都是种子吗?万一我和我们把某一类植物的种子都吃光了,也许那类植物就消亡了。我知道我杞人忧天,并且还有些矫情和做作,但是我真的不再喜欢吃炒货。

植物,以及它的种子,未必能使人变得高雅,但是能叫人变得不那么愚蠢。请相信,种子里面充满着一种使人心平气和的美和力量。

中国作家协会会员,上海市作家协会会员。获得过全国五一新闻奖和上海五一文化奖。出版过纪实类专著5本:《女囚》、《上海犯罪现场调查》、《最后一招看谁的》、《基诺啊基诺》和《现代漂流瓶》。

中国作家协会会员,上海市作家协会会员。获得过全国五一新闻奖和上海五一文化奖。出版过纪实类专著5本:《女囚》、《上海犯罪现场调查》、《最后一招看谁的》、《基诺啊基诺》和《现代漂流瓶》。