1937年7月7日,卢沟桥一声炮响,中国人民的伟大抗日战争爆发,著名美国记者、进步作家艾格尼丝·史沫特莱全然不顾个人的安危,随同八路军前线部队转战各地,撰写了大量战地亲历文章,介绍中国军民的抗战情况。她用锋利的笔锋抒发着她对浴血奋战中英勇牺牲的战士们的深深同情与讴歌,她奔走呼号,为中国伤员在国外募捐,在国际上赢得了爱好和平崇尚正义的进步人士和医务界朋友们源源不断的援助。

1938年10月17日,汉口陷落的前几天,史沫特莱悄悄地南下。离开汉口前夕,她应约来到武昌珞珈山,与中共领导人周恩来见面。周恩来对史沫特莱说:“我们中国有句名言‘疾风知劲草’!您对中国革命的支援,是在我们最困难的时候,惟其如此,我们永远难以忘记。”

史沫特莱以英国《曼彻斯特卫报》记者的身份,为中国红十字救护总队赴江南考察敌后情况写调查报告为由,去寻找中国共产党领导的新四军和游击队。她乘坐经她努力募集来的救护车和卡车,车身上漆着巨大的红十字和“美国马萨诸塞州波士顿华人洗衣匠工会捐赠”的字样。车上满载着募捐来的医疗药品、成卷成捆的绷带和纱布。史沫特莱还用自己的钱买了肥皂和毛巾,她知道这是士兵们和游击队最需要的日常生活用品。

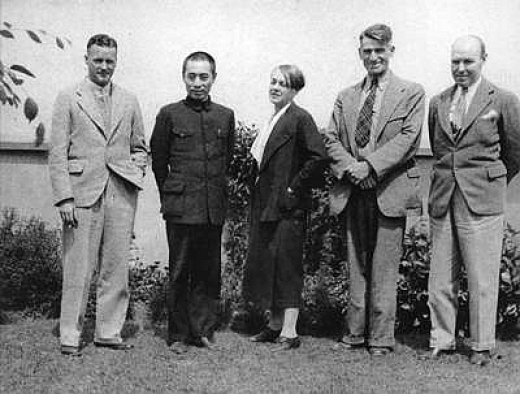

1938年,周恩来(左二)与史沫特莱(左三)等国际友人在武汉

1938年10月29日,艾格尼丝·史沫特莱一行从长沙出发,前往皖南山区的新四军驻地。11月9日,抵达新四军控制的游击区。在其所著的长篇报告文学《中国战歌》中,史沫特莱用散文诗一样的生动形象语言,描述了她刚一进入新四军防区时的情形:

“一九三九年十一月九日(秋石注:经笔者探寻史沫特莱当年踪迹详细考证,其抵达新四军前沿防区的真实时间,应为一九三八年十一月九日),我进入长江下游南岸一带的游击区边区。我们一行有二十多个人,有上海来的学生、印刷工人,还有武汉来的画家和学生。坐着竹筏子,顺小河到长江边,两岸群山笼罩在晨雾里,蛟龙起舞若隐若现。远处有青绿翠竹在随风点头,苍松红枫,临洞凭吊,水镜鉴影,迎风叹息。

“护送我们的新四军游击队小分队沿着曲曲弯弯的山路喜气洋洋地走着。时而大喊过河,从左岸涉水过到右岸;时而朝坐在竹筏前面持枪的战士打招呼:‘加油!加油!’他们一口福建话我们中间没有一个能听懂。我问坐在我身后的一个人他们唱什么歌?他说是游击队员之歌。他们接着又唱起了《青年进行曲》,把中国比作一只风雨飘摇、舱中漏水的破舟,救国的责任落在中国青年的肩上。”

史沫特莱一行终于抵达了目的地。夜色苍茫中,擎着松枝火把,随着一阵阵的热烈呼喊声,前来迎接的人群中为首的一位,是她在汉口相识的担任新四军医务处处长的沈其震医学博士。曾经留学日本东京帝国大学医学院的湖南人沈其震,来新四军前是北京协和医学院的一名教师。考虑到即将新四军急需高级卫生医疗人才,协和医院院长林可胜博士决定派遣沈其震到新四军工作。新四军当即任命沈其震为军部医务处处长。经过新四军军长叶挺将军和沈其震处长的努力,先后有来自各大城市的11名合格医生和20名有临床护理经验的护士来到新四军,成立了由军部医务处直接领导的卫生学校和医训班,先后为连队培训了几百名急需的战地卫生员。相隔40年后,已经担任新中国卫生保健部门负责人的沈其震博士,于北京举行的首都各界人士纪念史沫特莱逝世三十周年大会上,接受新闻媒体采访,深情地回忆说,当时的史沫特莱简直是一个工作狂,她常常冒着头顶上敌机的狂轰滥炸,丝毫也不顾及自己生命的安危,全身心地帮助受伤的军民包扎伤口,并安排他们休息。

史沫特莱抵达设在云岭的新四军,军部举行欢迎大会,对她表示热烈的欢迎。新四军副军长兼政委项英和军部医务处长沈其震相继发表了热情洋溢的欢迎词。史沫特莱在答词中,向与会的新四军指战员们讲述了她童年在美国的穷困生活,因发动和亲身参加左翼工人运动被关入纽约监狱中度过的那些日日夜夜。史沫特莱高度赞扬中国人民不畏强暴,反抗日本侵略者所作的英勇斗争,是国际反法西斯斗争中极其重要的组成部分。副军长项英带头高呼“全世界无产者联合起来!”在欢迎会结束时,史沫特莱指挥大家用中文高唱国际歌:“起来,饥寒交迫的奴隶,起来,全世界受苦的人……”

史沫特莱刚到新四军时,叶挺军长是把她当作贵宾给予特殊照顾的:让其住在军部最好的房子,为之开单独的小灶伙食。史沫特莱认为这样的优待会使她脱离群众,她向大家解释说,她虽然是一名记者,但更是一个反法西斯阵营的战士,应该,而且必须经常和群众在一起。她向叶挺和沈其震要求住在医院里,同护士们一道工作吃简单的伙食。当敌寇飞机对新四军驻地实施轰炸时,叶挺军长不止一次劝她离开目标较大的军医院,但她坚决要与医护人员在一起照料伤病员。面对日益残酷的战争环境,她倔强地辩解道:“为什么要和我谈死亡的危险,你们不是也经常面临着死亡吗?让我也跟你们一起生活吧,我不想死,我也尽力做到不死。但是,如果我一定要死,就让我死在这里吧。我在中国生活了这么多年,许多城市像污水坑一样,我生活在那里就感到痛苦以致病倒。但是你们的部队却恢复了我的健康。这是因为这支队伍是中国和亚洲的希望。只有在这里,我的心情才平静,我的精神才振奋。”

当年在新四军《抗敌》报社工作的马宁这样回忆当年:史沫特莱到军部医院工作时,他正因病住院,亲眼瞧见史沫特莱她穿着干净的白罩衣,像个普通的护士一样,一天到晚在病房里忙碌个不停,把病房打扫得干干净净。她常常在一大清早就跑到山上去采摘来许多野花,插在装有清澄溪水的玻璃瓶里,放到那些重伤病号的床头,给他们营造一个虽为简陋然却无比温馨的治伤疗病场所。不仅如此,她还用自己在报纸上发表文章得到的稿费,买来许多鸡蛋煮给伤病员吃,并亲手给伤病员喂肉汤和猪肝汤。

史沫特莱积极地投身于向广大指战员进行卫生宣传和新四军的部队卫生建设工作。她一次次地给部队指战员上个人卫生课,作“全民抗战与健康”的演讲,倡导讲卫生的良好文明习惯。她看到大多数干部战士身上有虱子,长癣疥,嫌麻烦不愿洗澡的问题,便拿自己写书的版税和英国大使捐给的一笔钱,为新四军建造了第一个灭虱、洗澡和治疗癣疥的专门医疗站。

与医护人员和伤病员们朝夕相处,使史沫特莱实地观察到了新四军的医院里充满着乐观向上的朝气:每天由政治指导员给伤病员和工作人员读报,宣讲最新的战事消息。每个伤病员床头上方,都悬挂着一串小卡片,每张卡片上都写着5个汉字,文盲要每天学会一张卡片上的字。医院里还不时有剧团来进行慰问演出,并有人民群众给伤病员送来慰问信和慰问品,鼓励他们养好伤病,重返前线,英勇杀敌。

在基层一线部队的走访中,史沫特莱深刻体会到,中国共产党领导的新四军八路军对老百姓实施看病免费治疗服务,仅新四军成立的一年间,即到1938年的12月底,新四军两个后方医院的百姓门诊量共达到三万五千人次,全部是免费的。

1939年4月4日,军长叶挺将军亲自陪同史沫特莱到皖南南陵沙滩叫村访问新四军三支队。黄源担任史沫特莱的翻译。叶挺在向指战员们介绍史沫特莱的身份时,还着重强调了黄源是鲁迅学生这一特殊身份。在新四军军部逗留期间,史沫特莱写了很多文章,都由黄源给译成中文,然后送往大后方力主抗战的主流报刊予以发表。2002年7月31日,时值伟大的中国人民解放军建军75周年和铁军新四军建军65周年前夜,96岁的黄源先生,在浙江医院单人病房内,同笔者的谈话中,情不自禁地回忆起了发生在63年前皖南云岭新四军军部,同叶挺将军和史沫特莱亲切交谈的动人场景。黄源老嘱告笔者,“有空时专门写一写史沫特莱,她同鲁迅的友谊非同一般,对中国革命的贡献实在太大了!”

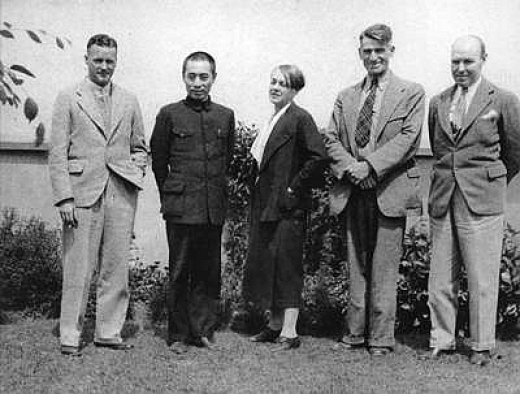

史沫特莱(左一)萧伯纳(左二)与宋庆龄(左三)蔡元培(左四)鲁迅(右一)等合影

史沫特莱在江南的新四军中工作、生活了近一年。她在江南新四军的最后一篇日记中,深情地写道:“我在中国已经居留了十年,初来时,这里只是个可通往印度的门廊。但是,由于中国能征服许多人,它已经把我征服了。”

是年9月1日,史沫特莱踏上了去往江北新四军一线部队的征途。军部在给史沫特莱专门安排一个陪送干部的同时,还安排了一名警卫员,另有一名挑夫帮助她携带打字机、纸张、照相机、药箱和简单的行李。与史沬特莱同行的,还有一位从上海来的左翼女作家、《广西日报》战地记者、剧作家田汉的夫人安娥,以及翻译方练白。

在向江北进军的途中,沿途都有安排得很好的游击队和民兵护送他们。他们巧妙地穿过平原、村庄,神不知鬼不觉地通过敌人的一道道封锁线和一个个据点,跨过浩瀚的扬子江。不论走到哪里,史沫特莱一行都受到了人民群众的掩护和热情的接待。深夜里,当他们快步通过一个村庄时,经常会有站在路边的妇女和儿童递过一只碗,给正在行进中的史沫特莱他们喝上一口热开水,这在山区显得有些寒风飕飕的秋夜中,宛如一股股暖流,疲乏的双腿,很快又生出了强健行进的力量,迅速跟上年轻同伴们的步伐。她常常为此激动得热泪盈眶。在《中国的战歌》中,史沫特莱无比深情地写道:“我全身心充溢着对于中国人,对于中国游击队和民兵爱国者的热爱之情。我由衷地热爱他们……”

通过此行,史沫特莱真真切切地看到:在大江南北,日本侵略者只是占领着大城市和一些据点,广阔的农村地带,则牢牢地掌握在新四军和游击队的手中。所有的地方,夜晚是属于中国人民的。她深信中国人民终究将日本侵略者赶出中国去。

在横跨鄂豫皖三省的大别山,史沫特莱访问了设在那里的新四军江北指挥部,会见了新四军参谋长兼江北指挥张云逸将军和他率领的第三支队。史沫特莱沿着皖豫鄂边界跋涉了整整一个星期,穿越云海茫茫的崇山峻岭和纵横交错的河川,沿途访问了驻扎在那里的一些桂系军队。

1939年11月末,她到达李宗仁的第五战区长官部所在地老河口。对于这位风尘仆仆的美国著名记者的到来,国民党的大员们也不得不为之敬佩,中央通讯社电讯称:“记者近日往访自皖豫抵此之美国女作家史沫特莱女士……史氏衣布军服辗转数千里,其辛勤坚韧,与对我抗战热情之精神,在其风尘神容之间,表露无遗。”

几天之后,第五战区长官部派出联络官张克侠引导史沫特莱一行,同来自新四军豫鄂挺进纵队的联络参谋张执一会面。后者则带来两匹马和一队游击战士护送他们。当时,史沫特莱并不知道这位国民党第五战区的年轻参谋长张克侠,实际是潜伏在国民党军队中的共产党秘密联络员。

1939年2月的一天傍晚,迎着夕阳的余晖,史沫特莱来到了新四军豫鄂挺进纵队总部所在地的大洪山峰顶的某寺院,迎面遇见了下山前来迎接她的新四军挺进纵队司令员李先念、政委陈少敏等领导人。当陈少敏同她握手时,她看到眼前的这位抗日游击队政委,竟是一位全身戎装、英姿飒爽的女将。史沫特莱异常兴奋地说道:“我在延安也有一套八路军军服,可惜没有带来,如果我穿上军装,打上绑腿,就同你一样了。”

在后来一起相处的那些日子里,史沫特莱得知,陈少敏出生在山东寿光县一户贫苦农民的家庭,13岁就被迫当了童工。陈少敏1927年加入共青团,第二年成为一名共产党员,她长期从事党的地下工作。

史沫特莱来到大洪山的第二天早上,天空中飘舞着鹅毛大雪,部队在露天里准时集合,欢迎他们一行人的到来。挺进纵队领导向大家介绍说:史沫特莱女士,是著名的美国作家和记者,是我们的伟大朋友。史沫特莱急忙插话,予以更正道:“不,不,我不伟大,是中国共产党伟大,中国人民伟大。我作为记者,不过是把中国共产党领导中国人民所进行的正义战争,真实地传递给世界人民而已!”

史沫特莱同豫鄂挺进纵队的指战员一起共同生活了三个月,在大洪山的那些日子里,史沫特莱在进行考察访问的同时,尽最大努力帮助医护人员抢救战斗负伤的游击队员。她还给伤员喂饭喂水,端屎端尿。

长期的艰苦生活,使史沫特莱的健康状况日益恶化。胃溃疡更加严重,还患上了疟疾和营养不良症。她的脚趾甲脱落,牙齿松动,视力减退,荨麻疹不断出现又使她痛痒难忍。李先念、陈少敏等领导人一再劝说史沫特莱离开大洪山到重庆去,在那里她可以得到比较好的医疗服务,尽快地恢复健康,以便更好地向世界人民宣传中国人民的抗日战争,争取国际上对中国更多更好的援助。1940年3月中旬,史沫特莱恋恋不舍地告别了雄伟挺拔的大洪山抗日根据地,告别了英雄的新四军鄂豫挺进纵队的广大指战员和边区人民。

抵达重庆不久,1941年的1月,发生了震惊中外的皖南事变。军长叶挺被俘,副军长兼政委项英遇害,大批新四军指战员惨遭屠杀或被囚禁在上饶集中营里的消息传来,史沫特莱无比悲愤。当年5月,史沫特莱在犹豫再三之后,决定返回美国。由于此前的她已经将自己所有的钱款,无偿地用于了新四军的医护卫生事业,现在除了一身疾病,却是身无分文。不得已,她向同样心向中国共产党和八路军的老朋友、美国驻华使馆武官埃文思·卡尔逊借了路费,买了一张自香港开往加利福尼亚的挪威货轮船票,横渡太平洋,返回故国。

后来,史沫特莱用在中国各地亲历亲见的事实,如实撰写的长篇纪实《中国的战歌》一书的结尾时这样写道:“我决定离开中国,结束了我生命中最重要的一章。回顾以往,我远不满意。我自知犯过无数错误屈指难数,我尽力做了一点有益的事情。至于未来,我照旧还有一件大事要做,这就是把有关中国的真相,中国人民如何英勇战斗仍在战斗不息的真实情况告诉我们的美国同胞。……”

回到美国后不久,适逢罗斯福总统的援华抗战政策有所松动和调整,史沫特莱趁势向美国国会和人民介绍她在中国所见到的一切:以其在新四军的亲见亲闻,及担任新四军战地医院医护救治工作的经历,在美国各地作了数十场演讲,抨击蒋介石发动“皖南事变”的卑劣行径。

1942年2月至1942年10月,借住在好友艾诺·泰勒的家中,沉浸在极大的兴奋和创作热情中的史沫特莱,夜以继日地完成了《中国的战歌》一书,并在次年9月由纽约克诺夫出版公司出版。书一经出版便好评如潮:正式发行那天,纽约电台两次播放介绍史沫特莱的节目;《纽约时报》《先驱论坛报》和《新闻周刊》等美国著名媒体率先发表书评给予了肯定。紧接着,全美许多报刋纷纷赞扬了作者深入战地一线写出的这本反映中国人民万众一心抵抗日本侵略的长篇报告文学。该书出版后连续再版,受到各国读者的热烈欢迎,被誉为第二次世界大战中优秀的报告文学著作。

史沫特莱认为,她在旧中国的一切行动中心“在于要预告中国革命的发生”;她认为她自己的全部历史的任务,在于挖掘和发现“中国社会生活的潜流”,并且观察这一潜流究竟要流向何处?经过长达十年左右时间的观察和深入调查,她得出了这样的结论:中国共产党的领导者和他们队伍中无比忠诚的党员们,早期的中国工农红军到全民抗战爆发后组建的八路军新四军,以及这些军队中的绝大部分的抗战员,他们无一不都是全人类中出现的新人,是在旧中国具有全新思想、而在当今历史中具有全新风格、高尚情操和坚实理想的新人。为此,史沫特莱以一种前所未有的振奋感这样写道:“在他们身上,一个全新的成分进入了中国社会。”

史沫特莱访问新四军军部期间,在泾县章家渡与新四军军医处卫训班合影

史沫特莱以惊人的毅力,积极参加社会进步活动,撰写了大量介绍中国革命斗争的通讯、报告(纪实)、杂文和短篇小说,短短数年内,其创作的数量达到200万字之多。诚如她的老朋友周恩来所说的:“这位伟大的美国人,在专心写出更多更好的革命回忆录和革命传记文学作品方面,做出了卓越的成绩,这些作品对中国革命的历史是一个宝贵的贡献。”

在美国,史沫特莱对于自己的作品所产生的作用和影响,同样感到莫大的骄傲与欣慰。在极端困难的情况下,她写下了《伟大的道路——朱德的生平和时代》。

1949年2月,在美国以反共成性的麦卡锡主义掀起的狂暴浊浪中,史沫特莱蒙受了不白之冤,美国陆军情报部门甚至公开宣布她是“苏联间谍”。这一莫须有的罪名,使她受到了极为残酷的虐待和折磨,几乎没有栖身之地:全美各地的媒体上,到处充斥着关于史沫特莱是共产党或者是“卖国贼”的传闻。所有这一切,使她找不到任何工作用于维持自己最为起码的生计。不仅如此,还剥夺了她参加集会发表讲演乃至出书的权利。就在这一年的八月,曾经和她签订过《伟大的道路——朱德的生平和时代》一书出版合同的美国一家出版社,竟然荒唐地向她提出,说她在书稿中对中国革命的见解是教条的,强迫她按照美国当局的要求进行修改,并加进他们预先设计好的反共内容,……面对出版社的这一无理要求,史沫特莱则理所当然地予以了断然拒绝!

然而,就在她举步维艰的这一危难时刻,她从广播中听到了她曾经致力于奋斗并献出热血和汗水的新中国诞生的莫大喜讯。为此,她不禁热泪盈眶,激动万分。由于当时的美国政府拒绝给她颁发前往新生的中华人民共和国的护照,数度申请遭拒后,史沫特莱决定取道欧洲来华……直到1949年11月下旬,史沫特莱才被获准前往伦敦作为期一年的短暂居住。1950年初中英建立外交关系后,她萌生了前往新中国永久定居的愿望。然而,不及付诸实施,于同年5月因胃切除手术引发系列并发症而不幸逝世,享年58岁。

在走上手术台的八天前,史沫特莱对自己的身后事作了如下类似遗嘱的安排——

“我并不期望死于眼前的手术,但是万一我去了,我请你帮助我做一两件事:

“特别请求把我的遗体火化,骨灰运交朱德将军。请他把它埋葬在中国的土地上,这将使我的心灵得到安息。我希望我的骨灰能和许多革命烈士放在一起。我的心灵、我的精神,在这个世界上除了中国的任何一个地方都不能找到安宁,因此我希望自己的骨灰和中国已逝的革命者生活在一起。

“一切从我写作所得的款项均请交给中国人民解放军总司令朱德将军。他可以运用这笔款子,把它用在建设一个强大的和自由的中国上。

遵照史沫特莱生前的上述遗愿,在其逝世一年以后,一个英中友协的代表团把她的遗骸骨灰带到了人民当家作主人的新中国。

1951年5月6日,史沫特莱逝世一周年之际,在北京举行了隆重的追悼会,深切缅怀她为中国革命事业所做的贡献和她光辉的一生,同时举办了史沫特莱的生平事迹展览。当天下午,按照史沫特莱生前的遗愿,她的遗骸被安葬在了八宝山革命烈士陵园,一块大理石墓碑上用金字镌刻着朱德写的碑文:“中国人民之友 美国革命作家 艾格尼丝·史沫特莱女士之墓”。下葬时,军乐队奏起了她生前最为喜爱的“起来!不愿做奴隶的人们……”的中华人民共和国国歌——她生前为之异常熟悉并亲身参与其中的《义勇军进行曲》。

诚如史沫特莱在延安相识的老朋友、参加了史无前例的二万五千里长征的红军女战士、朱德夫人康克清,为译著《史沫特莱传》(美 简尼丝·麦金农与斯蒂芬·麦金农著,江枫、郑德鑫、陈凤丽、徐炳和译,辽宁人民出版社1991年5月出版)一书题词中指出的:

史沫特莱女士的一生,是战斗的一生。她是中美两国人民和妇女的光荣。史沫特莱女士将永远活在中国人民的心中。

中国作协暨冰心、巴金研究会会员,绍兴鲁迅研究中心暨浙江省社科院国际鲁迅研究中心特约研究员,出版《两个倔强的灵魂》、《我为鲁迅茅盾辩护》、《追寻历史的真相:毛泽东与鲁迅》等专著7部,连同求是杂志、人民日报、文汇报、当代、中国作家、上海文学等报刊发表评论、研究、纪实等约500万字。

中国作协暨冰心、巴金研究会会员,绍兴鲁迅研究中心暨浙江省社科院国际鲁迅研究中心特约研究员,出版《两个倔强的灵魂》、《我为鲁迅茅盾辩护》、《追寻历史的真相:毛泽东与鲁迅》等专著7部,连同求是杂志、人民日报、文汇报、当代、中国作家、上海文学等报刊发表评论、研究、纪实等约500万字。