今天的人不写信,或打电话,或发短讯、写微信。再好诗句,再深情感只能通过一个个没有个性的方块字体传递。以前就不同,古时候鱼雁传书,到了现代用毛笔小楷写在宣纸上,随后,又改为墨水笔,虽然已未能尽显笔触,但仍能感受到书写者的性格,和执笔者手腕中散发出的力量。尤其是天长日久,空间相隔,当你手捧着来自远方,经过人手传递的友人或是亲人的书信,手里感受到的是物质的触觉,而物质中传递着远方写信人的生命信息。套用一句现时流行的话语,信纸上留着书写者的指纹,和生命能量,那是现在的电脑书写所不具备的。

我保留的前辈的来信中,有爸爸叶以群外出开会时从外地的来信,也有前辈作家在我去美国后,经过航空传送跨越太平洋的贺年卡。所以每当看见这些在空间和时间中穿梭旅行的小小书信,我时常会忆起信中蕴含的故事。虽然时光已逝,人已去,这些信却依然作为一件实实在在的物品珍藏在我的书橱里。

陈荒煤前辈的鼓励

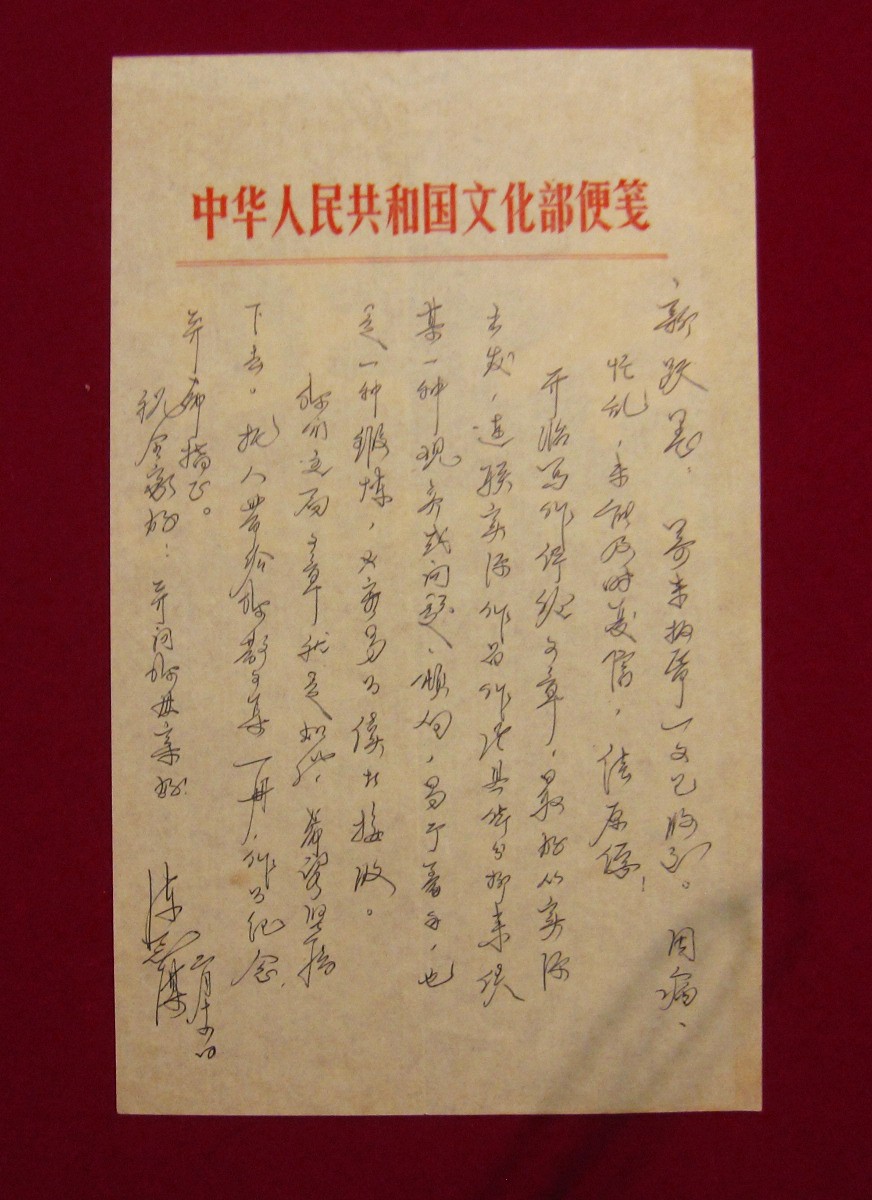

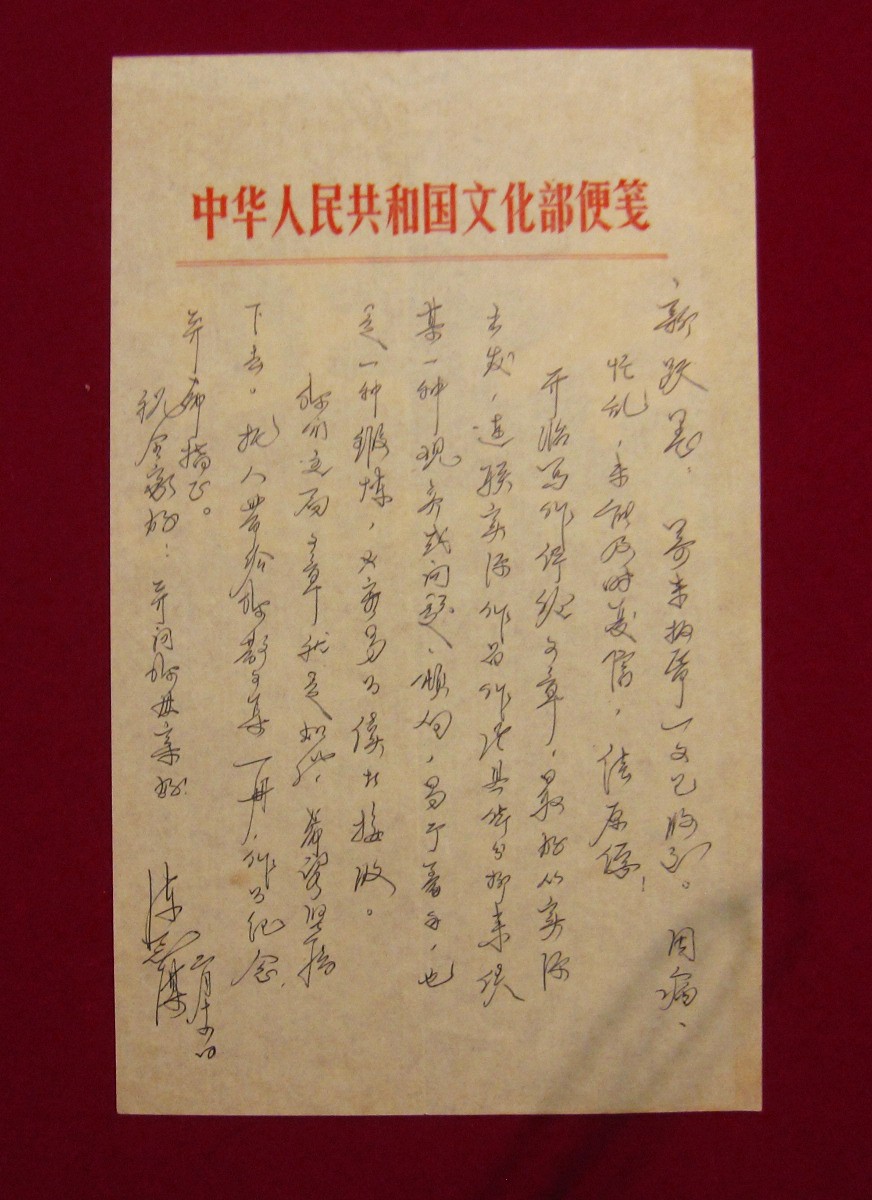

有一封信来自作家陈荒煤。那时我大学刚毕业,到电影杂志工作不久,与同学朱小如一起在上海《解放日报》的“朝花”评论版上写了一篇四千字的文章《电影语言创新随想》。文中对80年代初期,中国影坛在创新思潮的鼓舞下,涌现的各种电影创新作品作了点评。我把文章寄给前辈陈荒煤,当时他担任文化部副部长,分管电影界,同时他更是电影评论的专家。他看了后给我来信:

“新跃(我的本名)同志:

寄来报纸一文已收到。因病忙乱,未能及时复信,请原谅!

开始写作评论文章,最好从实际出发,联系实际作品作些具体分析来谈某一种观点或问题、倾向,易于着手,也是一种锻炼,也容易为读者接受。

你们这篇文章就是如此,希望坚持下去。托人带给你散文集一册,作为纪念,并希指正。

祝全家好!并问你母亲好!

陈荒煤

二月十四日(1984年)”

陈荒煤伯伯的来信

荒煤的字迹非常娟秀,竖着从右向左写在道林纸信笺上。他的指导和肯定给初涉影评界的我是非常大的鼓舞。

记得1984年在济南举行的电影金鸡奖、百花奖授奖会期间,我去采访荒煤。当时,复苏后的中国电影出现了喜忧参半的情况,作为电影界领导的荒煤反复呼吁电影人应该破除公式化和概念化的创作模式,注重写人,写出人们的真实感情,以情动人。要注重题材的多样化,拍摄老百姓喜闻乐见的电影。

后来我把那篇关于电影的采访打出清样寄给他,他认真地数易其稿。数月之后,他到上海来开会,住在衡山饭店,我去和他最后定稿。荒煤见窗外是一个阳光明媚的好天,就建议我们到户外边走边谈。那天是一个和风轻拂的初夏,衡山路两边人行道上的法国梧桐树高大而浓密。我陪着荒煤在疏落有致的树荫下散步,听他谈笑风生。他步速不紧不慢,边说边走,一点也没有疲倦的样子。

作者与荒煤80年代摄于电影金鸡奖活动中

1988年6月我作为上海电影制片厂文学部的剧本策划去北京组稿,去木樨地荒煤的住所拜访他。一天下午,当我去到荒煤家的时候,是他亲自给我开的门。他把我引进面向复兴门大街的书房后,又亲自到厨房里给我倒了一杯茶。那天荒煤的心情不太好,整个下午没有笑容。我知道不久之前,他在影协的大会上受到误解,受了委屈。可是他仍然没有丝毫减弱对文学和电影事业的热情。

当时我已经在电影界工作六年多,我向荒煤陈述我这些年的工作情况,坦陈工作中的快乐和苦恼。荒煤一直默默地听着,毫无倦意。我永远忘不了他的一对慈祥目光,像一位理解的父亲!我说到快乐时,他倾听着;我诉说苦恼,他也不责备。有时我们相对无言,至今我仍记忆着那份祥和。

第二年夏天,我到美国留学。行前给荒煤写信辞行。感谢他多年来对我的关怀,希望他老人家保重身体,健康长寿,若干年后我们再见面畅谈!次年春节过后,也是我在美国最艰苦的留学岁月,我收到了家人寄来的荒煤发表在上海《解放日报》的文章《九十年代第一个新春的祝愿》。他在文中引用了我的信,并情真意切地写道:“我当然希望等待那一次见面畅谈的机会,早日看到孩子们都能够在祖国的大地上展翅高飞!但我还能等若干年——我能否硬硬朗朗地等到那一天!因此,我也真希望孩子们能听到我真挚的呼唤和祝愿:我等待你们,落叶归根,早日学成归国!”自从那一个时刻开始,荒煤的呼唤便时时在我耳际回响。每当我遇到艰难困境,对自己没有信心的时候,我就会重读荒煤的文章。多少年他一直在鼓舞着我!当我的毕业作品——纪录片《文化对话》在哥伦布国际电视节获奖时,面对记者,我的第一句话就是:“我在回应一位老人的呼唤!他就是我的忘年交,我尊敬的荒煤!”几天后,我把报纸上有关的报导剪下来寄给荒煤。

1995年底,我回国探亲,专程去了北京,去看荒煤!我和赵丹的女儿赵青和陈明远一同去北京医院看望荒煤,当我紧紧握住荒煤的手时,我终于舒了一口气。我在心里说,我终于赶回来了!我高兴地告诉赵青和明远,我和荒煤都信守了自己的诺言,我们终于又见面畅谈了。大家听了都很高兴。赵青说:“你今天来了,陈伯伯很高兴,话也特别多。”荒煤明显地较以前瘦了许多,可是精神还不错,步履尚稳健。

我和荒煤谈起在美国的日日夜夜,他关切地听着。我的目光偶然一瞥,竟然发现我从美国寄给他的报纸,夹在写字桌上的书页中。

过了几天,我又去探望荒煤。我兴致勃勃地谈着正在酝酿的一个题材——留美学人的两性关系;听我讲起一个个令人忍俊不禁的故事,冷不丁荒煤问我:“你的感情生活怎么样?”我还没来得及回答,荒煤心直口快的女儿急忙在一边阻拦,“你怎么能这样问人?”我直率地回答了荒煤的问题:“我是覆巢之下幸存的完卵,至今还安然无恙。”荒煤脸上隐隐地露出了欣慰的笑容。看到荒煤笑了,我也由衷地感动,我看到了荒煤童心未泯的一面。这个构思我后来写成了长篇小说《美国爱情》,这也是我的第一部长篇小说。

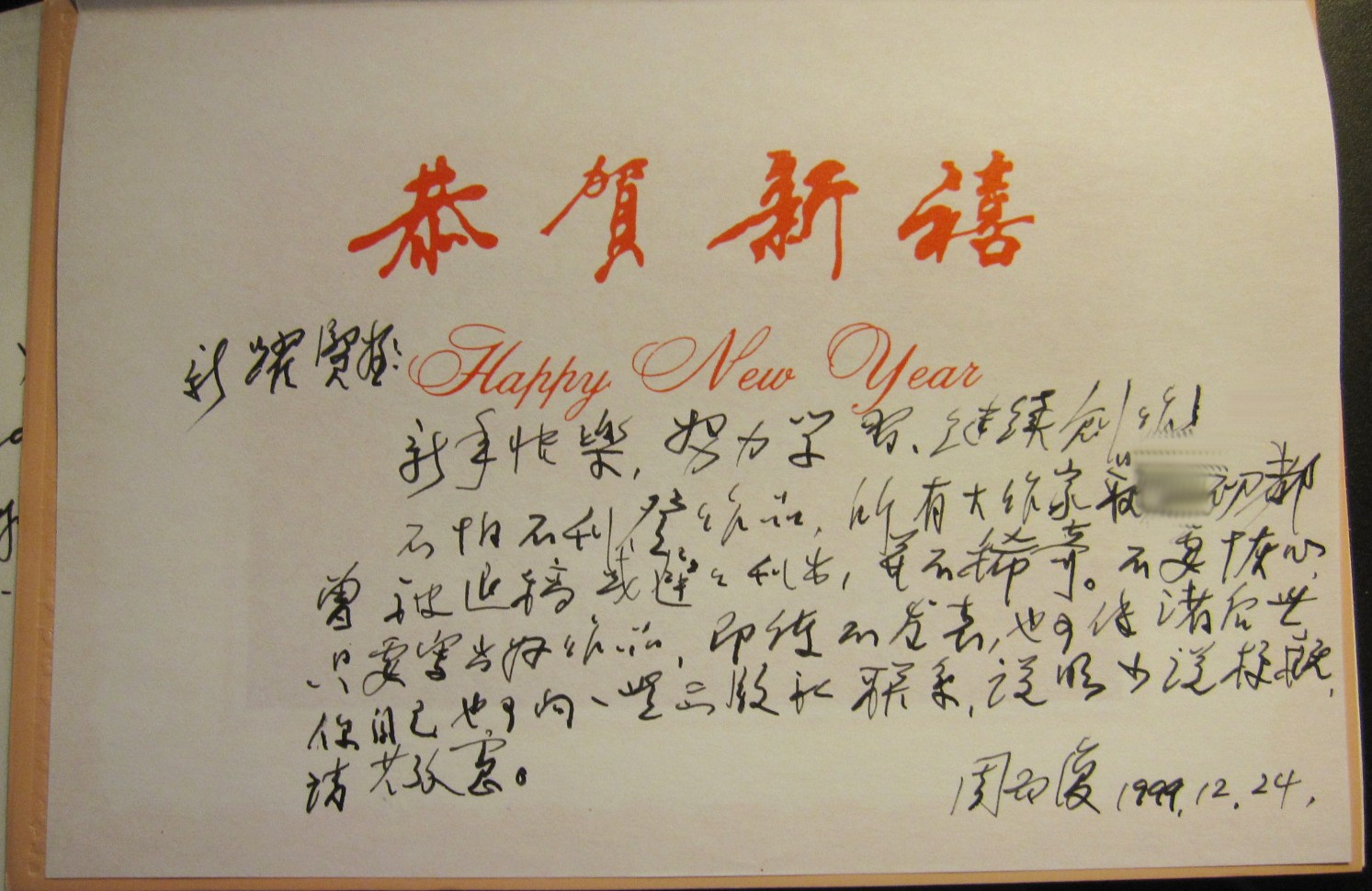

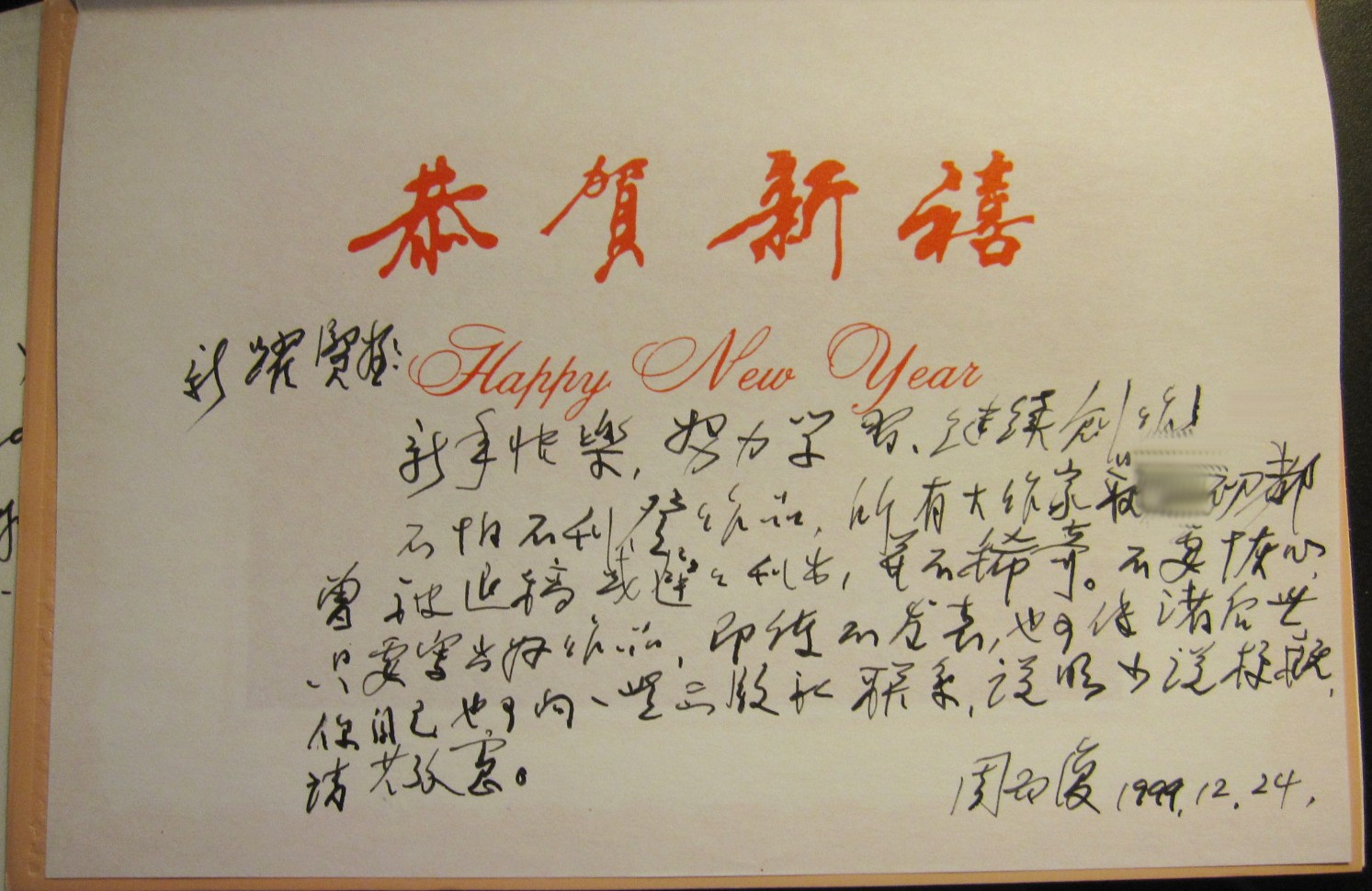

作家周而复的贺卡

可是小说的出版过程并不顺利,我曾和作家周而复提起这事。2000年新年前,我在美国旧金山收到他寄来一张美丽的贺卡。贺卡的画面是一条飞舞的巨龙,在霞光万道的天空中翱翔。“龙年鸿运”四个字落在右角上。正是迎接中国农历新年的前夕,前辈周而复为我送来祝福和鼓励:“新跃贤侄:新年快乐,努力学习,继续创作!不怕不刊登作品,所有大作家最初都曾被退稿或迟迟刊出,并不稀奇。不要灰心,只要写出好作品,即便不发表,也可传诸后世。”后来,小说由江苏文艺出版社出版了,我还托顺道北京的朋友,代我送了一册请前辈指正。

周而复的龙年新年贺卡

周而复的龙年新年贺卡

我家在上海枕流公寓住的房子,原来是周而复住的,他在那里写作了《上海的早晨》。后来他去北京后,我家搬了进去。“文革”后只要他公干到上海,都会忙里偷闲地来看看妈妈。在他走后,我们时常会谈论他在我家宾至如归的随意和不拘小节。有一次他刚坐下就看见水果篮里的李子,于是连声说,“渴死了,渴死了……”说着自己动手,洗了李,削了皮,津津有味地享受着;还有一次一进门就嚷嚷着,“困死了,困死了。”进屋找了张床倒头就睡。

周而复的潇洒倜傥是显而易见的,曾听说过他参加舞会,可以一两个小时不休息。最著名的那次,是“四人帮”打倒以后,在人民大会堂的一次活动中,他邀请复出后第一次公开露面的刘少奇主席的夫人王光美跳舞,第二天中央电视台的新闻联播播出了那段画面。当朋友们说在电视上看见他优美的舞姿,他开玩笑说:“我只是当了一次群众演员,让观众看到获得解放后的王光美的精神面貌。”

我每次到北京都会去拜访他。通常他都会与我讲一些文化界的事,或者是历史的,或者是现实的。记得有一次到他在国务院宿舍的家,听他讲了许多在“文革”中智斗造反派的趣事。“文革”开始后,他的长篇小说《上海的早晨》被打成美化资产阶级,丑化工人阶级的大毒草,他也为此受到冲击,失去自由达七年之久。不过谈起“文革”中的那段经历,他的话语间充满了调侃,他自夸是写交代的能手,连篇累牍地写,专捡鸡毛蒜皮的事情交代,而且交代得不厌其详,让造反派看得烦。可是造反派要的关键,一点也不能交代。他还说,以前我也喜欢书法,可是写得不怎么样。“文革”的时候被关在牛棚里,就坚持用毛笔写交代,练书法。等到我从里面放出来,我的书法有了很大提高。现在我是中国书法家协会副主席了。说着他颇为得意地大声笑起来。至今我仍能清晰地听见他的笑声。

如果说“文革”过后谈“文革”中显示的豁达,有点事过境迁,那么在80年代后期当我走进他在文化部的办公室时,经受了人生中的又一次重大打击之后的周而复,依然在我面前体现了他的从容不迫。

那次去文化部拜访他。已过了午饭的时间。他就说:你怎么现在才来,我等着和你共进午餐呢。在他担任副部长时配的办公室里,一张写字桌占了很大一块地方,两个单人沙发,在沙发边的茶几上放了不少酒瓶。这时他已经离开了文化部副部长和对外友协副会长的位置,原因起于他的一次日本之行。他在日本参观了靖国神社。回来后,有人向中央打了报告,指责他参拜靖国神社,是丧失国格人格。可是周而复辩解道,我是一个作家,正在创作反映中国人民抗日救国题材的长篇小说《长城万里图》,前去靖国神社,一没有去鞠躬,二没有造成社会影响、媒体关注,怎么称得上是参拜?可是当时他的解释和辩白并没有起作用。

1995年作者与周而复

见到我,他大声地说:“见到别人我就不多说了,对你我一定要好好讲一讲,因为你是我老战友的孩子。”这次我近距离地听这位资历深厚的老革命、老作家坦率地陈述他的人生坎坷。他的声音时而高亢,时而低沉;他坚信自己的无辜,并且告诉我,终有一天,他的冤屈一定会得到纠正。临别他紧握着我的手说:“不管什么时候,到北京,还到文化部来找我。”对他最大的安慰是后来他的《长城万里图》终于完成,还获得国家颁发的一个奖。

父亲叶以群最后的嘱托

我与爸爸叶以群的生命交集只有短短八年,我八岁时他就突然离开了。我唯一保留的一封爸爸给我的信,是他“文革”的前一年去外地出差时写的。我记得他走时我随作协的车送他到机场。那时汽车就停在停机坪附近,我看到他在机舱里的窗口对我挥着手,我目送着飞机起飞,在高空中远去。

“新跃:

你的短信收到了。开学之后,学校里的生活怎样?每天几点钟去学校?几点钟放学?家庭作业难不难?每天都能做完吗?得了几分?写信告诉我。

学校里有没有吸收少先队员?你报名了没有?国庆日的时候会戴红领巾吗?你在家要带老四和妹妹好好玩,不要吵架。要教老四读书、写字。在家里也要像学校里一样乖!

家里的花都浇水没有?你每天都记住,请阿婆、阿姨浇水,不要干死了!

我要国庆日以后(十日后)才能回来。国庆日的时候可以请妈妈带你们出去玩。问阿婆、妈妈、大哥、二哥大家好。星期日叫大哥写封信来。老三也写。

祝你快乐!

爸爸

1965年9月20日”

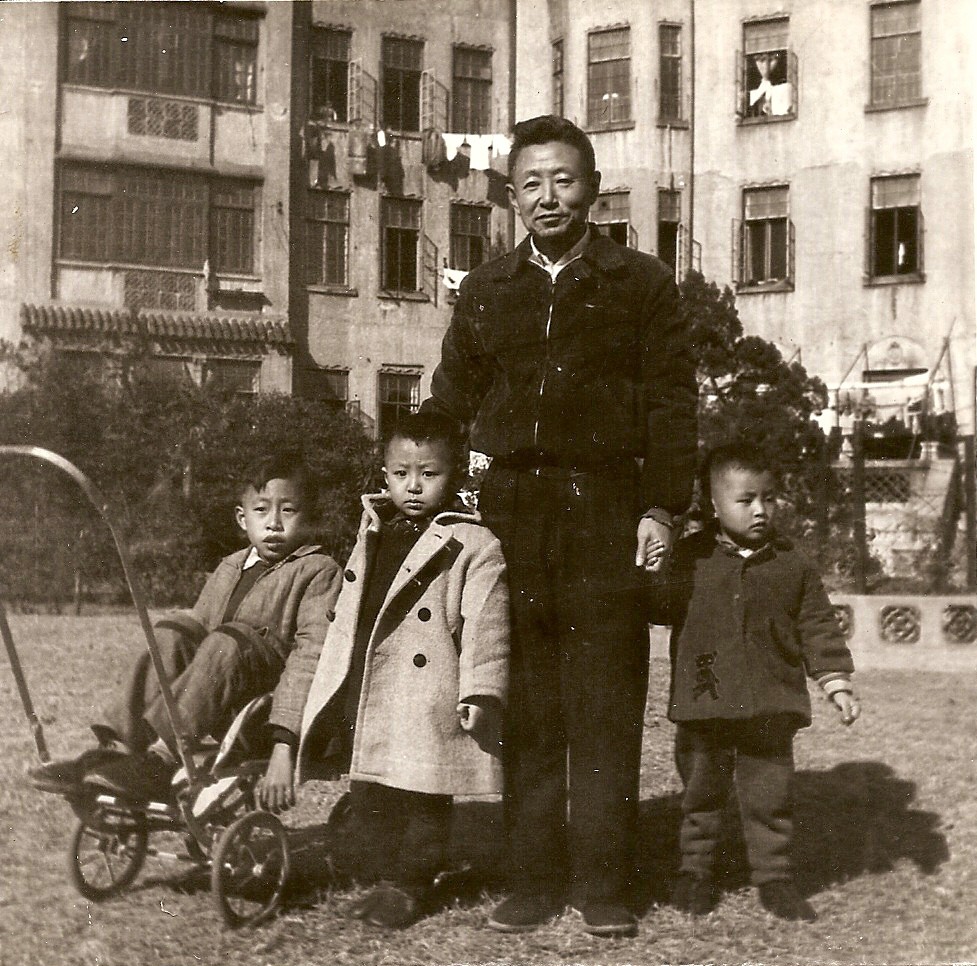

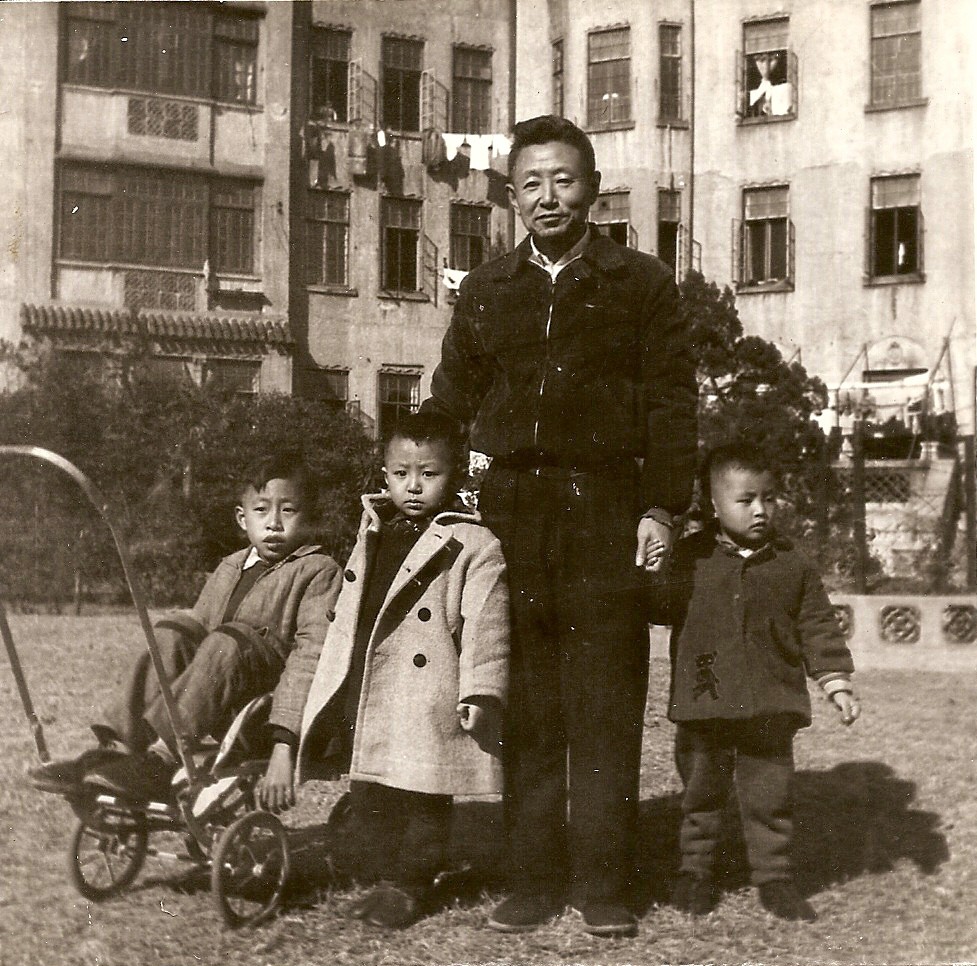

那是爸爸离世前一年,我刚上小学一年级,信中所说之事也是爸爸对我唯一的嘱托,我没有辜负他的信任。爸爸的信寥寥数语,让我忆起他在家喜欢养盆景。写作之余,给窗台上摆满的花卉修枝浇水,是他最放松的时候。由于从幼年就帮着爸爸伺候花卉,后来这也成了我的爱好。成年后我也喜欢在家里养一些常绿的植物,给家里增添一些生气。还记得那次爸爸从北京回家后,过了几个月,又要离家去农村搞“四清”运动。有一个情景在我记忆中一直非常清晰,一个周末的午后,他忧思重重地躺在客厅的躺椅上沉思,我则侧身坐在躺椅的一侧,就着他的写作桌,按照他的吩咐为他整理每天不离手的香烟。他喜欢抽精装的牡丹牌香烟,可是去农村工作不能那么张扬,就嘱咐我把精装的香烟放在平装的盒子里。那应该是我在他生命的最后岁月中与他最近距离的接触了。他躺在躺椅中,独自沉思,脸上难得看见笑容。当时上海已是鹤唳风声,“文革”前整人的大幕早已拉开,他已经预感到自己在那份黑名单上。可是我尚还只有八岁,根本无法理解这些,更无法分担。

我们家是一个不算小的家,妈妈、姨婆,还有四男一女五個兄妹。妹妹是最小的,爸爸离世时年仅四岁。爸爸就为了生个女儿,所以一生再生直到第五胎才如愿以偿。在于伶伯伯的文章中曾经读道:“我知道你(以群)怎样爱这小女儿,记得她生下刚几天,金仲华同志(当时的副市长)和我正在从北京来的夏衍、陈荒煤同志的房里,你也来了。我说以群有‘弄瓦’之喜!于是大家要你请客。你笑得合不拢嘴,请我们在‘锦江’美美地吃了晚餐。”

女儿生下来时体弱多病,所以爸爸对她爱护有加,为了把女儿养好养胖他费了不少心思。他对于孩子有特别的爱心,可是他又没有许多的时间可以和孩子在一起。他是个工作狂,整天上班,外面还有很多社会活动。即便回到家里还要熬夜,因为他先后担任过《收获》和《上海文学》的副主编,主编是巴金先生。而实际的编辑审稿都是他在负责,当然他还要自己写作。于是他有自己独特的爱孩子的方式。每天下班回家,即便会开得很晚,也力争给孩子们带些可口的食品;逐个轮流地在星期天带着孩子去附近的文艺会堂散步,吃碗馄饨;或是节假日从抽屉里拿出别人送的明信片或是书签分送给孩子……虽然父亲在我八岁那年就离开了,不过我还记得他曾经几次单独带我去饭店吃饭,去剧场看京剧,去文艺会堂见朋友,还有去东湖宾馆看望北京来的作家好友。

当我已是耳顺之年,看着五十多年前爸爸的来信,睹物思人,触摸着信纸如同触摸着爸爸的手,心可以感受到来自他的信息。

文革前父亲叶以群与孩子们摄于枕流公寓

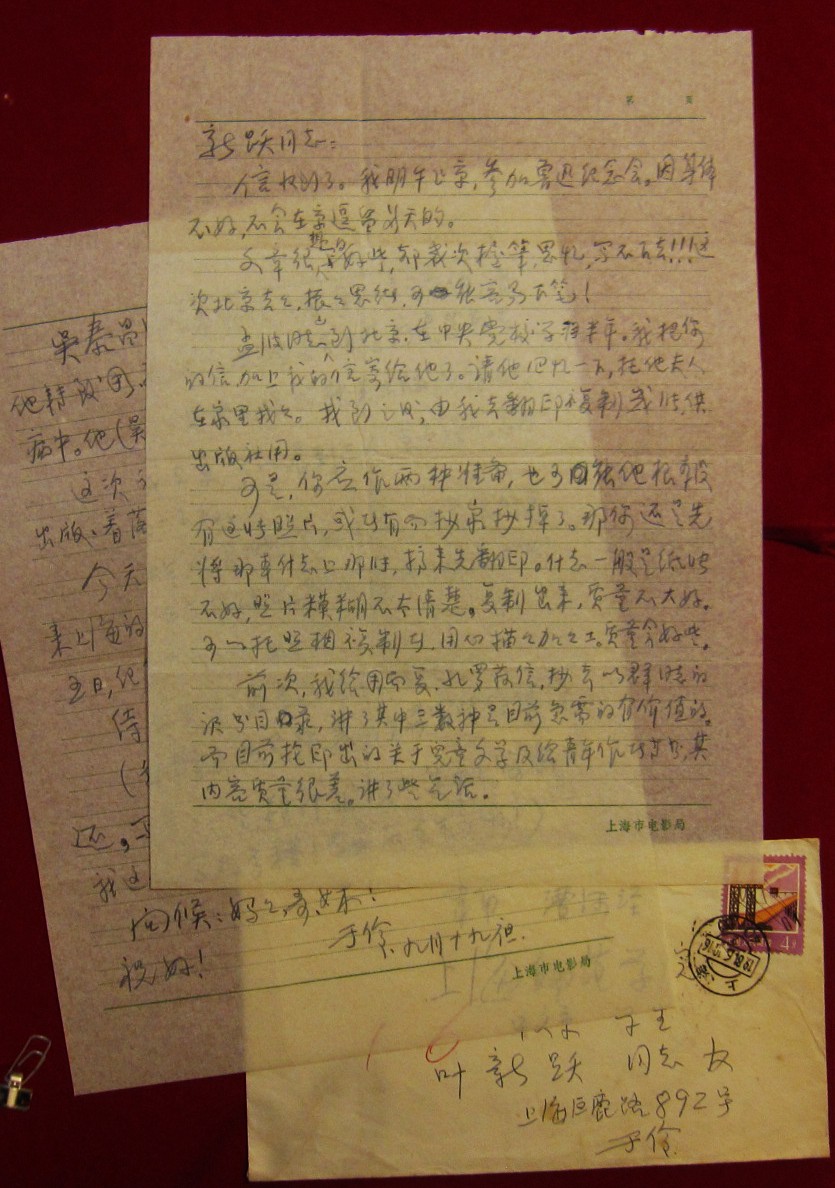

于伶伯伯对战友的怀念

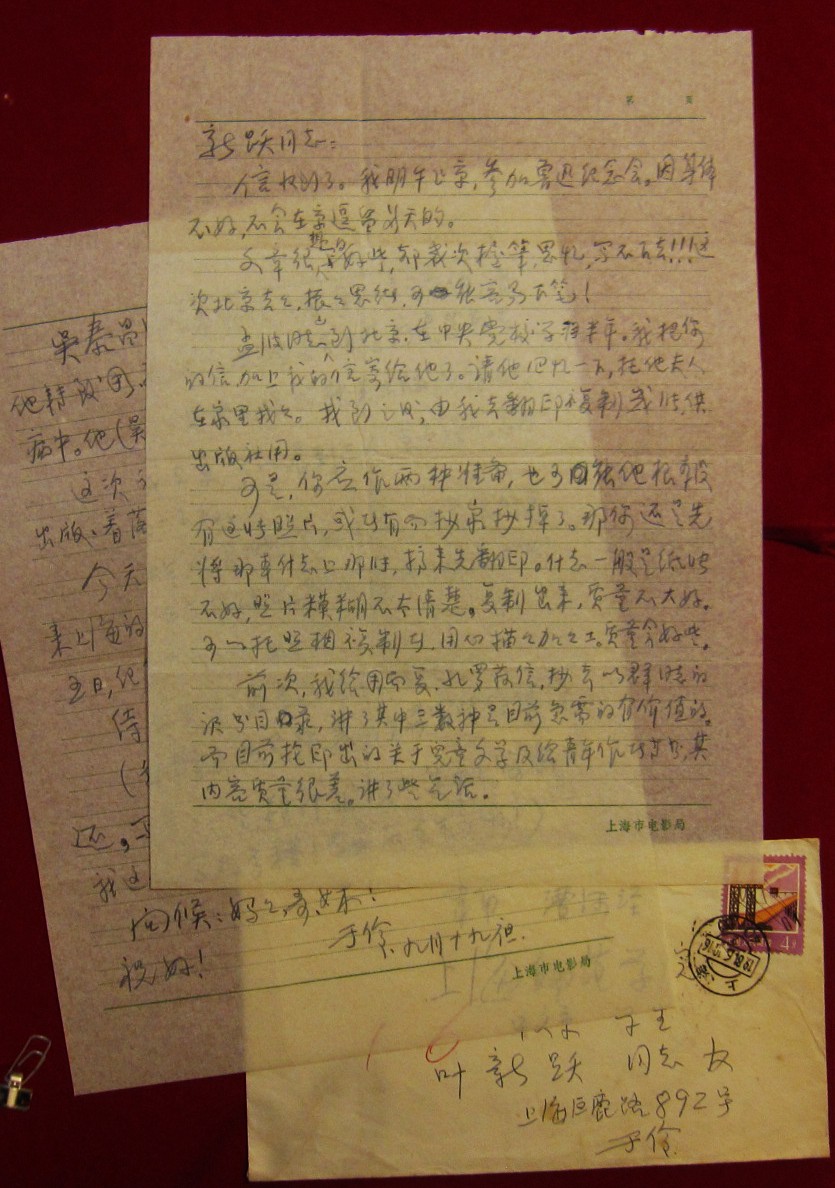

于伶伯伯是父亲最亲密的战友,也是爸爸离开后对我们最为关心的前辈。1980年我约于伯伯为父亲的论文集写一篇序,这一下触发了于伯伯对许多往事的回忆,艰难岁月的友谊与动乱年代的生离死别交织,思绪一发不可收拾,后来他完成的是一篇万字长文。当年于伯伯已经70多岁,为了写这篇文章经常被我催稿,一次他来信说:

“新跃同志:

信收到了。我明午飞北京,参加鲁迅纪念会。因身体不好,不会在京逗留多天的。

文章很想写得好些,却几次握笔,思忆,写不下去! ! !这次北京去去,振振思绪,可能容易下笔!

孟波同志已到北京,在中央党校学习半年。我把你的信加上我的信寄给他了。请他回忆一下,托他夫人在家里找找。找到之后,由我去翻印复制几张,供出版社用。

可是,你应作两种准备,也可能他根本没有这张照片,或者有而抄家抄掉了。那你还是先将那本杂志上那张搞来翻印。杂志一般是纸张不好,照片模糊不太清楚。复制出来,品质不太好。可以托照相复制者,用心描描加加工。品质会好些。

于伶伯伯的来信

前次,我给周而复、孔罗荪信,抄去以群同志的译书目录,讲了其中三数种是目前急需的有价值的。而目前抢印出的关于儿童文学及给青年作者等书,其内容品质很差。讲了些气话。

吴泰昌同志复我信,(因我的信是写他,请他转致周、孔的。)说:而复去大连疗养,罗荪在病中。他(吴)一定努力,促成能先出版几种云云。

这次我去京,可以看到三人,当面谈谈。总得出版,着落一下的。

今天上午,而复同志给我电话,他是陪外宾来上海的。上午没陪外宾去苏州。讲定二十四、五日,纪念鲁迅会上再见面。

待我回来,再当面告诉你吧。

(我精力还是很差,行前有些信债待还,写多了一些,精神就很不集中了。你看看我这信写得多糟!有如小学生了啊!)

问候:妈妈、哥、妹!

祝好!

于伶

九月十九日夜(1981年) ”

当时我在《人民音乐》杂志上看见孟波的文章配了一幅刘少奇主席、宋庆龄副主席接见文艺界代表的照片。其中以群和孟波站在前排。我即通过于伶去向孟波要照片。

于伯伯的字迹颇大,写了两张信纸,可以从字迹上看出他的手抖得厉害,难怪他自谦“你看看我这信写得多糟!有如小学生了啊!”可是他还是坚持写信。此情可感!

于伯伯的家离得不远,周五的下午我从大学回家时常会去拜访。他在文艺界德高望重,前去拜访的人多,经常会在他家里邂逅方方面面的人士。有时听他们聊天,就是做个旁观者也会获益不浅。尽管我那时才二十多岁,于伯伯也从不把我当后生小子。还会时常征求意见。

第一次见到于伯伯,是“文革”结束的前一年,我家来了一位不速之客。高高瘦瘦的个子,戴着墨镜。他来之前,住在楼下的原上海戏剧学院院长朱端钧先生已经上来关照了,有人要来看我们。来的人就是于伶,他被囚禁在北京秦城监狱长达九年之后回到上海不久。

进屋坐下后,于伶问了家里各方面的情况。那时父亲的冤案还没有得到平反,家里也没有放父亲的相片。于伶环顾左右突然问:“有没有爸爸的照片?”我们异口同声地说有。于伶突然提高了声音说:“挑张最大的,挂在墙上,让我们时刻看见他对着我们微笑吧!他是战斗了一生,最后以死抗争的堂堂正正的共产党员、革命文学家!”已经将近十年了,没有听见过对父亲正面的评价,于伶伯伯第一次为父亲平了反。

后来读了于伶伯伯回忆以群的文章,才知道为什么那天原本只打算匆匆访问朱端钧的于伶,突然上了二楼来到我家。是因为朱端钧告诉于伶,十年以前以群告别人世的前一天,突然敲开了他的家门,叫他转告于伶:“我过去所写的许多交待与潘汉年关系的材料,都被张春桥翻了一个个,一件件定为罪状!叫于伶当心! ”一个延迟了十年的口信,使于伶一定要对已经离去的战友以群的家人表达他的哀思。那天于伶伯伯坐下没多久,与我们交谈了一下,突然起身告辞。他还不让我们送出门。他一个人快步走到楼梯拐角,扶着楼梯低头抽泣。

80年代末作者向于伶告别赴美留学

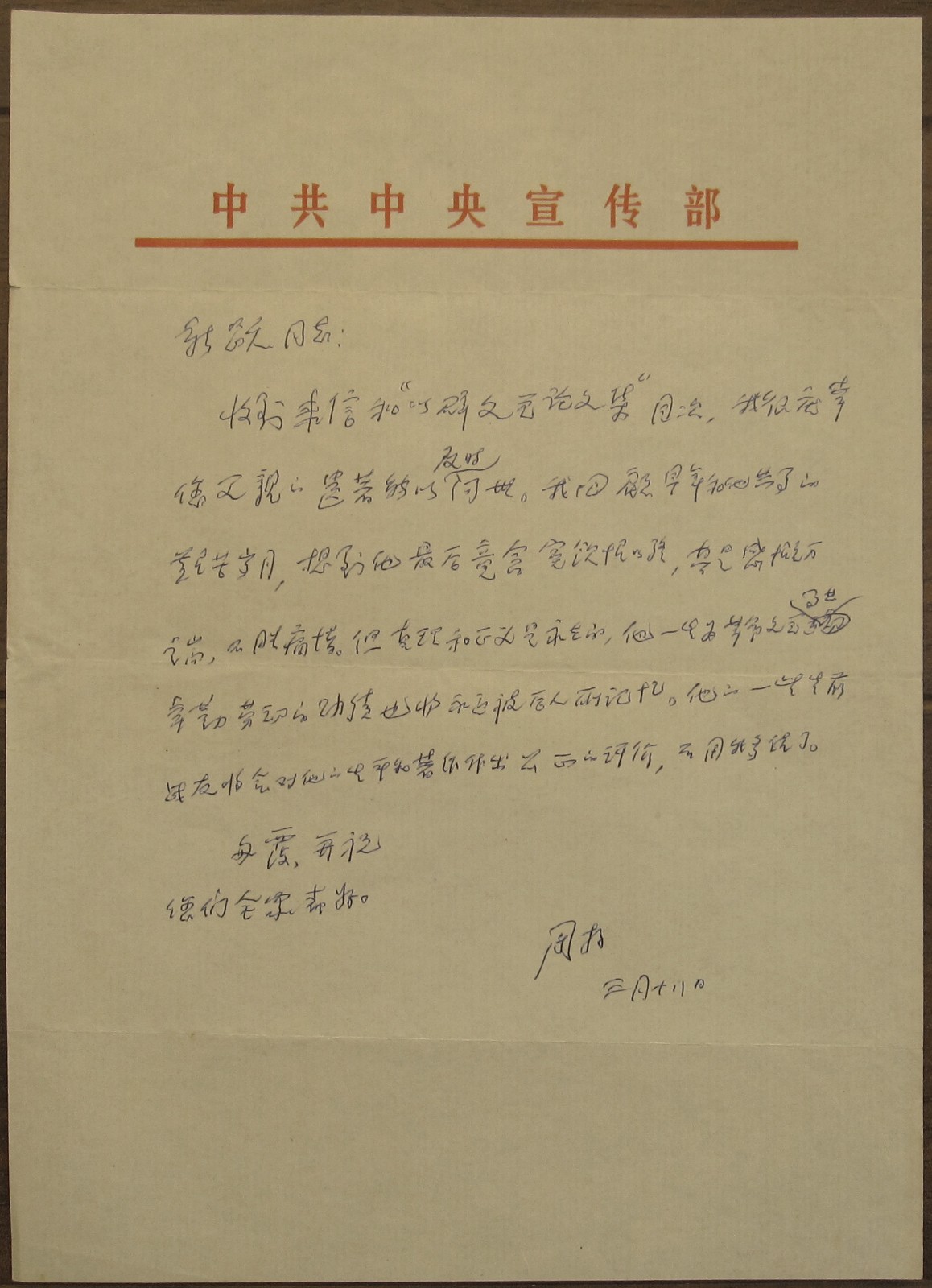

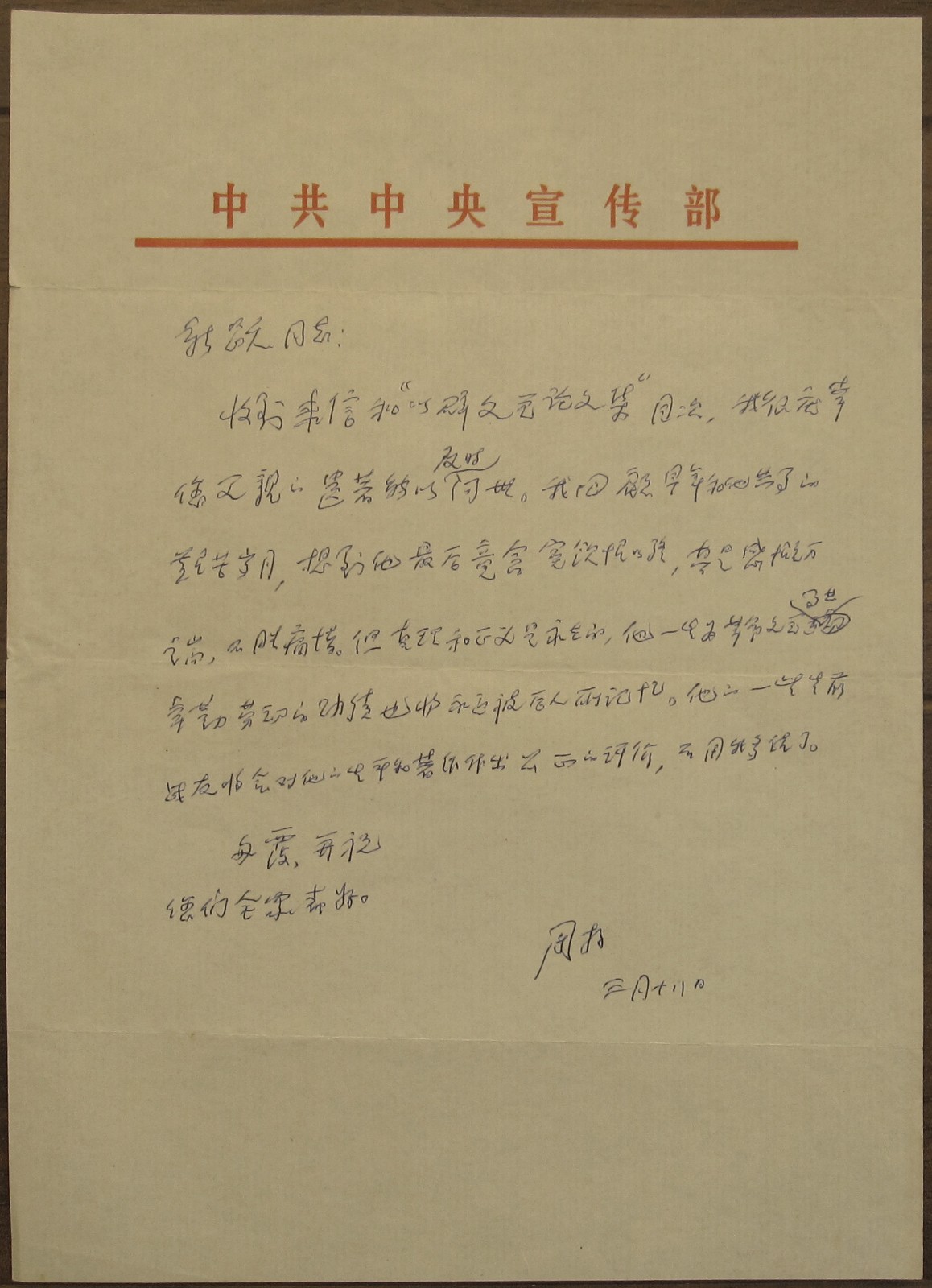

周扬先生给我的信

除了于伯伯的信,我还珍藏着一封周扬的来信,当时周扬仍担任中共中央宣传部副部长。他在来信中表达了对昔日战友的缅怀:

“新跃同志:

收到来信和《以群文艺论文集》目次,我很庆幸您父亲的遗著能以及时问世。我回顾早年和他共事的艰苦岁月,想到他最后竟含冤饮恨以终,甚是感慨万端,不胜痛惜。但真理和正义是永在的,他一生为革命文艺事业辛勤劳动的功绩也将永远被后人所记忆。他的一些生前战友将会对他的生平和著作作出公正的评价,不要我多说了。

匆覆,並祝

您们全家都好。

周扬

三月十八日(1982年)”

周扬的信用的是中宣部的信笺,字迹较小,娟秀,斜着从左面向右面高去。周扬信中所说的“早年和他共事的艰苦岁月”,我想指的是上世纪30年代在“左联”共同奋斗的历史。一九三二年左联在上海活动时,周扬是党团书记,以群是组织部长,他们之间自然需要经常地聚会。只是后来周扬去了延安,以群长期从事地下活动。

周扬关于以群遗著的信

建国后周扬给以群在北京安排了工作,以群因潘汉年等上海朋友的挽留留在了上海,可是与周扬的联系并没有减少。我曾经看到过一幅照片,周扬和电影《鲁迅传》创作组合影,其中就有编剧以群、陈白尘、导演陈鲤庭,以及演员赵丹、于蓝和于是之等人。《鲁迅传》的剧本是以群先写了一个初稿,然后由国务院文化部确立为重点项目后,再成立了由众多作家参加的创作组。周扬曾经多次对剧本的创作作过具体的指示。可是后来柯庆施提出“大写十三年”,也就是写解放以后的生活,属于过去时代的鲁迅被排除在外了。《鲁迅传》无疾而终。

周扬与电影《鲁迅传》摄制组人员合影,左起:谢添、杜宣、以群、于是之、于蓝、周扬、赵丹、陈鲤庭、陈白尘

后来,爸爸以群因为潘汉年案件的牵累,被免去上海电影制片厂副厂长的职务,在家受审查。上海一直不用他。也是周扬向上海市委宣传部过问说,如果你们不用,我就把他调到北京。这样以群才被安排去上海作家协会编刊物。1961年周扬领导了全国高校文科教材建设的巨大工程,组织全国的著名专家学者编写自己的政治、经济、哲学、文学等各种学科的教材。周扬对学者们说:政治上我负责,学术上你们负责。由此可见这项浩大的文化基础建设工程深远的影响。当时周扬把文学概论编撰的任务交给了以群。也就产生了由以群主编的《文学的基本原理》。

“文革”结束后,为了适应新的形势,要对原先的教材《文学的基本原理》进行修改,去除一些不合时宜的提法。1978年10月16日周扬在中国社会科学院与教材修订小组见面时表示:“你们可以增加一些以群当时也想到的意见嘛。”由此可见周扬还记得以群十多年前主编教材时渴望突破教条主义框框的一些未能实现的想法。之后又读到李子云的文章,记述了作者和周扬“文革”后在北京第一次见面时,“我讲到他所熟悉的上海作家们在这场运动中的遭遇,特别是以群和傅雷夫妇自杀惨状的时候,他刚开口说:‘这给党造成多大的损失!’就已泪流如注难以止住了。”

后来父亲的文集出版时,他特地嘱咐与父亲情感较深的作家荒煤和刘白羽写了文章放在书中。我把他的来信,放在了文集的开头。文集出版后,我寄了一本给周扬作为留念。1995年,我从美国回来,去北京参观了筹建中的中国文学馆。当时新馆的大楼还没有建成,所有的资料都储存在一处年久失修的清代皇家四合院里。走进古老的建筑,置身于茫茫书海中,我看见有一处挂着《周扬书库》的牌子,里面存着一些周扬生前的用品和书籍。我便征得管理人员的同意进去浏览一番。打开书橱,我看到那本我寄出的《以群文艺论文集》,便拿出来翻阅。扉页上是我的题款:“周扬伯伯留念 1984年于上海”。底下是我的签名。翻过扉页,是周扬为父亲的遗作出版写给我的信。转眼十几年过去了,周扬也已经过世多年。可是我却清晰地记得当时自己正在大学读书时收到他来信的情景。

1996年作者参观中国现代文学馆筹备处《周扬文库》

书信作为一种人们交流的方式,具有它不可取代的特殊文化价值。如今电脑传递的信息逐渐取代了笔墨书写的书信,这是时代的发展带给现代人的一项便利,但同时也带来了无法弥补的缺失和遗憾,以后用笔写的书信会越来越少。为此,我会更珍惜先人们留下的笔墨。我可以从那些充满个性的墨迹中体察到书写者的个性,感受到语言之外更丰富的信息。

叶周,男,美籍华裔作家。资深电视制作人、北美洛杉矶华文作家协会荣誉会长。曾出版长篇小说《美国爱情》《丁香公寓》;散文集《文脉传承的践行者》《地老天荒》《城市历史中的爱情》。先后在《收获》《上海文学》《延河》《北京文学》《小说月报》等杂志发表了散文、小说。在香港《大公报》发表了《回望郭沫若》《赵丹的遗憾》等散文。

叶周,男,美籍华裔作家。资深电视制作人、北美洛杉矶华文作家协会荣誉会长。曾出版长篇小说《美国爱情》《丁香公寓》;散文集《文脉传承的践行者》《地老天荒》《城市历史中的爱情》。先后在《收获》《上海文学》《延河》《北京文学》《小说月报》等杂志发表了散文、小说。在香港《大公报》发表了《回望郭沫若》《赵丹的遗憾》等散文。

周而复的龙年新年贺卡

周而复的龙年新年贺卡