给周恩来邓颖超当“红娘”

1925年1月的上海冬季,寒风萧瑟,冷意袭人。斯时在上海虹口一幢不起眼的普通民居内,秘密举行的“中共四大”全国代表大会刚刚闭幕,各地与会代表踏上了返程旅途。此时北方区委员会负责人之一高君宇,忽然被周恩来叫住。原来周恩来想托他办一件“私事”——回京途中到天津代他看望一个人。说着,周恩来把手中一封信交给高君宇,叮嘱说,请你务必把这封信亲手交给她。“她”正是邓颖超。

原来当时周恩来已热恋上后来被他终身亲切地称作“小超”的邓颖超,他知道“小超”同样也喜欢他,只是此前他俩都没有捅破中间那层薄纸。现在周恩来决定请高君宇携这封信,大胆向“小超”进行爱情表白。

1982年7月,邓颖超在《人民日报》撰文:“在二十年代,大革命时期,我已知高君宇(名尚德)同志是我党北方区委员会的负责人之一,主管宣传工作,但未见其人。那是一九二五年一月,高君宇同志在上海参加我们党的第四届全国代表大会之后,返回北京的途中,他特地在天津下车,到我任教的学校里看望我,因为,他受周恩来同志的委托来看我并带一封信给我,这样我们有缘相见,一见如故,交谈甚洽。高君宇同志和周恩来同志是在党的第四次全国代表大会期间认识的,两人欢谈甚深,彼此互通了各人的恋爱情报,于是高君宇同志做了我和恩来同志之间的热诚的‘红娘’,而恩来同志又做了我得见君宇同志的介绍人。”由这次晤面,邓颖超也得知高君宇的“恋爱情报”——高君宇深爱的女友即是“五四”时期“新女性”中与女作家庐隐、陆晶清等人齐名的石评梅。

邓颖超在文章中还回忆道,不料仅过了两个多月,“突然听到君宇同志逝世的噩耗,深为悲痛,极想能够见到他的情人——石评梅女士,给予安慰。数日后,在北京大学旧址法学院的礼堂,举行高君宇同志的追悼会,由赵世炎同志(中共北方区委员会负责人之一,主管职工和宣传工作,一九二七年国共两党分裂后,七月在上海被捕遭杀害)主持,我去参加追悼会,怀着极其沉痛的心情和迫切的愿望,希望能够见到女作家石评梅。但是那天很出乎我的意外,评梅女士并没有参加追悼会,可能因为她悲痛过甚而不能参加。但是,在追悼会会场的正中悬挂着评梅女士抄录的君宇同志自题像片的那首诗,作为她悼念君宇同志的悼词。因为,我和恩来同志对高君宇同志和石评梅女士的相爱非常仰慕,但他们没有实现结婚的愿望,却以君宇同志不幸逝世的悲剧告终,深表同情。君宇同志由于工作关系,一人独居,无人照料,阑尾炎发作后,因耽误时间而恶化以致不救长逝的。从那个时候起,我就仰慕高、石之间爱情和同情他们的不幸遭遇,总希望能有机会和石评梅女作家见一面,然而,石评梅女士由于失去君宇同志悲伤过甚,约三年后,她自己也离开了人间。我始终未能同石评梅女作家有一面之缘,至今仍引为憾事”。

我是宝剑,我是火花。

我愿生如闪电之耀亮,

我愿死如彗星之迅忽。

上面就是邓颖超提及的石评梅抄录、作为悼词的高君宇自题像上的那首诗,其中关于“生”与“死”的描述,简直就是“一语成谶”!

1928年的石评梅

初涉爱河遇打击

“五四”时期涌现出来的女作家群中,石评梅的知名度并不算很高,这一方面与她英年早逝有关,另一方面也和她短暂一生中,主要专心致力于体育和国文教学,用以投入创作与思考的时间有限有关。

石评梅,原名汝璧,1902年10月20日出生于山西省平定县山城一户书香之家。父亲石铭是清末举人,后以教书为业,是位思想开明的儒者。评梅从小耳濡目染,从省城师范附属小学毕业后,直升省立女子师范学校。但她身上后来激进一面,显然超出父亲想象。比如评梅成为平定县第一个剪发女子,就让父亲没有想到。当“五四”运动风暴席卷中国时,山西学界也起而响应,迅速成立中等以上学校学生联合会;时在山西女子师范就读的石评梅,在学校下令严禁学生跨出校门,参与活动的情况下,却积极组织同学撰写文章、编印刊物,参与这场学潮。学校当局一怒之下将她开除。但不久因惜乎评梅才干,又恢复她学籍。此后石评梅在时代的漩涡中,愈加成为一个善于接受新思想的知识女性。

“五四”运动爆发后不久,十七岁的石评梅以优异成绩毕业。她抱着“慨国事之日非,悯女学之不振”,意欲改变现状的求索之心辞别双亲、离开家乡,只身负笈抵京,考入北京女子高等师范学校。她原想报考文科,因那年北京女高师不招文科生,于是选择体育科,且一考而中。

石评梅对自己的国文底子很自信,她的好友,“五四”时期知名女作家庐隐曾写道:“评梅童年的生活,一半是在家庭里,受严父的教育,她自幼聪明,父母自然极爱她;同时所希望她的也极大。所以当她没进小学的时候,她父亲每天在公事完竣以后,便教她识字,并且他是非常认真的教她;有时她没认熟,虽然夜深,也不许去睡,这时她的母亲,就在旁边伴着,安慰她,直到她念熟了,才一齐去睡。所以她童年的生活,一半是生活在慈母的温嘘中;一半是生活在父亲严正的教育之下。后来她进了小学,白天在学校里,跟许多天真烂漫的孩子们,一齐上课,一齐玩耍,精神更比在家里活泼了。不过晚上放学回来以后,她的父亲仍然教她念四书、诗经等,所以她的国文根底,比一般的同学好。”所以评梅深信,在国文上靠自学完全可以提高;选择体育学科,倒可以从中多学到一些科学知识和其他技能。

好友庐隐

当时北京女高师校长是知名学者、教育家许寿裳。许校长提倡科学与民主,鼓励学生独立思考,他还请李大钊及其他进步教授来学校讲学。李大钊讲授的内容是“社会学”、“女权运动史”。评梅后来与友人创办《妇女》《蔷薇》等刊物,大力宣传妇女解放思想,皆为受此影响的体现。在这样的风气浸润下,女师大校园也因此弥散着一股浓浓的科学与民主的气氛,并日益形成一阵阵此起彼伏的新思潮浪涛。其时石评梅在朋友们眼中“温婉聪明,秀气孤禀”,“每与校中同学言及邦国颠危,则慷慨泪下”。她与庐隐、陆晶清,以及后来在“三一八惨案”中牺牲的刘和珍等人,皆为莫逆之交。有这样的思想,又有这样的朋友圈,诚如王庆华所写,“怀有这种对祖国最深沉的感情,石评梅以白话文为武器,积极投入新文化运动。她不愿做‘花瓶中的芍药受人供养’,立志做‘翱翔万里’、搏击风云的‘飞鹏’,决心用‘血泪去改造粉饰那荒芜的花园’”。评梅也因此成为一名作家和“五四”新文化战士。

但是当时人们有所不知,评梅的情感生活,正处于难卜凶吉的波峰浪谷之中。

原来评梅只身离家赴京之初,她父亲不放心女儿在异乡独自生活,便辗转托请到一位当时正在京城发展的同乡、也一度曾是他学生的吴姓同学照应评梅。爱女心切的父亲,无论如何也不会想到,他所托之人却非善良之辈。王庆华写道:“谁知这是一个玩世不恭的轻浮子弟。他虽然已有妻室,却疯狂地追求石评梅。而对世事的狰狞认识极为肤浅的石评梅,在这种‘热情’的追求下,终于献出了一颗纯洁真诚的心。”虽说她很快看清了那个人的丑恶灵魂,与之绝交,但评梅遭此重创,无疑是她情感生活的一场“灭顶之灾”。她的好友、女作家庐隐分析道:“她(评梅)来北京的时候,年纪很轻,仅仅是十八岁的少女,不但她的父母不放心;她自己也觉得怅惘恐怖,——她想到自己是一个天真的小孩,来到这情形复杂的北京;而且又是人地两疏的北京,她的心情真仿佛是依人之鸟。自然很容易将一颗纯真的心,贡献于他人了。况且她是初出笼儿的小鸟,她没有经验;她不知道人情的险诈,在这种的情形下,她第一步就走到不可通的荆棘上来了。”庐隐继续写道:“当她(评梅)考(北京女高师范)学校的时候,多亏了几个同乡照顾。不过她的父亲很不放心,因托了一个朋友,写信给在京的朋友照应她,当这时候,有一个少年W君就到女高师去看评梅——这就是她父亲辗转所托请的人。评梅见了W君之后,心里很得到一种安慰,凡关于不明白,或难解决的事情,都去请教他。——不过这位W君是住在一家公寓里,评梅觉得不便去找他;所以最初总是W君到学校去看评梅。——这样的过了几个月,在冰雪严寒的一天,她忽然鼓起勇气,到公寓去看他,但是不幸评梅处女纯净的心,就在这一天划上一道很深的伤痕。——当他和她从漫漫的谈话,进而为亲密的友谊的请求时,评梅稚嫩的心,不禁颤动。况且她原有善感的天性,不忍使人过于难堪的天性。她看见这位素常照应她的青年,忽然声泪俱下的,要请求她答应作他一个永远的好友,她纯真的少女之心,又怎能不为他感动呢?当时就答应了。”这个W君就是前文提到的吴姓同学。评梅的情感悲剧,就这样在吴姓同学的一番煽情表演加甜言蜜语下酿成了。不管吴姓同学是否真心爱过评梅,还是真像庐隐所言,他只是想和评梅玩一场感情游戏,只是初涉爱河的评梅“很容易的,就把一颗心交给他了”。等到噩梦醒来,“她的心是伤透了。“这深刻的伤痛”最直接的后遗症,就是从此彻底动摇了评梅的爱情观、婚姻观,抱定主意要做“独身主义”者。

这样的个人遭际,加上当时民族危机日趋严重,以及军阀逞强下的京城种种黑暗和冷酷世态,让石评梅原先对未来充满无限憧憬的内心,感受到强烈的冲击和灼痛。她的忿郁、感伤和悲痛,开始化成文字,一如流水般通过笔端汩汩涌出。激赏评梅并把她延揽进女师大的林砺儒老师说,评梅此时的一些文章“实在是主观的伤感过甚,满纸都是衰飒伤心话”,“她的个性又偏于伤感,所以她成了一个过度伤感的青年女文学者。她于人情世故的经验尚浅,而心地又纯洁,常常用她幻想的世界推测现实社会;若一旦发现点黑暗,或碰上一个钉子,就觉得万分难堪。她的性情又慈祥,而责任心又重,所以她总不会埋怨环境或责备别人,只有自己悲伤”。

当时《蔷薇》周刊曾发表评梅致一位女同学的信,其中写道:“我已经成了死人,但暂时游戏人间,逢场作兴(戏),近来每日到学校被一班天真烂漫的少女包围着,同时我又寄居于一个极温暖的家庭里,好似在温室里的枯草,日久了又像要发点绿。”评梅在这里说的“寄居于一个极温暖的家庭里”,指的就是林砺儒老师家。评梅当教员第一年住在女师大教员宿舍,后来因宿舍取消,她就搬迁至林老师家,一住四年。所以父执辈的林老师对评梅是了解的。当然,这是后话,我们放在后面说。这里还得提及评梅的感情又起波澜,事情且从1922年春说起。

石评梅主编的《妇女周刊》周年纪念特号。目录中有鲁迅杂文,目录下方为邵飘萍题词

她有建立新社会的雄心

1922年春,评梅在一次参加“山西同乡会”的活动中,认识了比她大六岁的年轻共产党人、同为山西老乡的高君宇。评梅当时就回忆起在家乡时,曾经听人说起过高君宇,但一直无缘得见。现在就在她即将从女高师毕业的时候,却与高君宇邂逅于北京“山西同乡会”;而且两人一见如故,乡谊立时就像一根收紧的皮筋,一下子把他们拉近了。

高君宇于1916年考入北京大学,五四运动时期曾参与痛殴章宗祥、火烧赵家楼等活动。后加入“马克思学说研究会”、“北京共产主义小组”。1921年加入中共,并作为中共代表之一赴莫斯科参加“远东各国共产党及革命团体第一次代表大会”。1922年曾任中共中央机关报《向导周报》和中共北方区机关刊物《政治生活》编辑。在中共“三大”上被选为中央委员……他是评梅父亲石铭先生任教“山西省立一中”时的学生。见到高君宇,评梅依稀想起父亲似乎曾经和她说起过这个学生。现在评梅与君宇相遇于北京,两人有着相似的人生价值观。当时他俩在社会活动中多有接触;渐渐地,两颗年轻人的心不知不觉走近了。之后“他们频频约会,互吐衷肠,从胸中的苦闷到对未来的憧憬,无所不谈。石评梅被高君宇那伟大的革命志向、宽阔的革命胸襟和卓越的才干所吸引,并从高君宇身上得到了继续前进的力量和勇气。而高君宇则越来越深刻感到石评梅胸中那‘说不出的悲哀’。为了挽救这一精神上沉溺于苦海中的女子,他对她讲述人生的真谛、讲社会制度、讲革命斗争,循循善诱地引导她奋力前进”。高君宇还将自己所编的《向导》《政治生活》等刊物介绍给评梅阅读,用以启发他一见钟情的姑娘。

年轻的评梅毕竟是有思想和独立意识的知识女性,在有些事情上她和高君宇的政治见解并不尽相同。比如有一次他俩看了苏联电影《复活》后,交谈间就产生了分歧。评梅觉得影片女主人公玛斯洛娃的行动过于偏激,玛斯洛娃之所以上当受骗,缘于她的缺少文化,由此评梅认定,妇女一旦有了知识,就可以获得解放。而高君宇则认为,只有无产阶级的解放,才有妇女的解放。结果谁也没有说服谁。研究者多认为,石评梅在高君宇的影响下,加速了她对人生、对社会、对革命的认识趋于深刻,由最初同情革命进而投身革命实践。评梅曾在高君宇陪同下,前往北京大学马克思学说研究会“亢慕义斋”(英文“共产主义者”的译音)作文学专题讲座,并同这个研究会同志去革命者秘密聚会的陶然亭,座谈关于诗歌创作和认识的问题。

“二七”惨案后,高君宇作为这场中国现代史上著名的罢工运动领导人之一,遭到北京军阀通缉,他因此“屡遭煎迫,往往辗转东西”。这时候评梅的勇敢充分彰显,她多次掩护高君宇,使他化险为夷;评梅的住处也一度成为高君宇躲避凶险的港湾。在这样的相处中,高君宇不会不感受到评梅对他的担心。有一阵,因为军警追捕得紧,君宇不得不离开京城出外躲避。和评梅告别时,评梅担忧的眼神肯定打动了他,他在感动之下不由鼓励评梅说,“不要怕,莫要紧,我就是被捕坐牢也是不怕的,假如我怕,就不做这项事业了!”这以后一段时间,他俩就靠书信秘密联系。

随着岁月流逝,尽管评梅对自己的情感之门把控得非常谨慎、警觉,但她与君宇的感情,还是不以她意志为转移地日益加深,最后终于情不自禁地坠入了情网。有一天评梅惊喜地收到君宇从广州寄给她一枚象征着他俩纯洁爱情的象牙戒指时,她激情难抑,忍不住表露心声道,“我已经决定带着它和我的灵魂同世”。评梅的学生颜一烟后来曾经回忆起一件事,可见评梅这话决非虚言。那时高君宇已不幸病逝,评梅也已经毕业,在北京师范大学附属中学教体育兼教国文。颜一烟读附中时,是班级排球队员。1928年清明节过后,华北运动会在清华大学举行,颜一烟被选拔进排球代表队参加比赛,并由石评梅带领运动员们进入清华园。

评梅在给运动员们安排住屋时,见颜一烟没有带御寒行李,怕她受冻,就让她和自己住一屋,晚上一起睡。晚上评梅铺好被子,亲切地把颜一烟叫过去,还帮她脱去外衣和鞋子,硬是叫她睡进自己的被窝。颜一烟回忆道,“我长这么大,只跟母亲在一个被窝里睡过觉,可是我母亲已经不在了……我失去了多年的母爱,今天石评梅先生又给了我了!……我的眼泪止不住落了下来!”

当时评梅看到颜一烟眼眶里挂着眼泪,便侧过身给她擦去,嘴里还说,“别难过了!我知道你的遭遇是很不幸的!回学校咱们慢慢谈;有什么困难都跟我说,我尽量帮助你!”颜一烟感动之下,不由握住了评梅的手,于是就触摸到了石先生左手无名指上戴着的一枚洁白的象牙戒指。——此前上课时,她曾注意到石先生左手无名指上戴着的象牙戒指,觉得好奇,人家都戴金戒银戒,有的还镶有珠宝钻石,石先生为何戴象牙戒指?现在和石先生躺在一个被窝里,她终于忍不住问了这个问题。随即她就见石先生轻轻叹了口气回答道,这是为了纪念他,我永远不能忘记的良师益友。

颜一烟犹豫了一下轻轻追问道,他是谁,能告诉我吗?接着她就听见石先生喃喃道,他叫高君宇,对我的帮助很大。现在……唉!叹了口气,石评梅继续说,我常戴这个戒指,既是为纪念他,也是为学习他。

评梅没有当面向君宇表白过她对他的爱情。后来高君宇突然因病住进医院,而且一病不起,最后于1925年3月5日病逝。在他生命的最后日子里,评梅的感情之窗应该是向他敞开了的。在君宇生命最后的日子里,评梅含泪守护在他病榻前,精心看护着他,用目光传送着深蕴的爱情。这多少给了君宇以慰藉,他向评梅表白,这些日子他是“痛苦中浸淹了的幸福者”。

君宇病逝后,他的遗体安葬于陶然亭。追悼会上,评梅写下挽词:“……红花枯萎,宝剑深埋,你的宇宙被马蹄儿踏碎,只剩了这颗血淹浸的心,交付给谁?……”之后她又写下许多纪念君宇的诗文,足见他在她心目中的分量。

悲痛之下的评梅还对着君宇的在天之灵叩问:“我用什么才能完成你未竟的事业呢?” 正如她在致友人信中所写的,“我已不是先前那样呜咽哀号,颓丧沉沦,我如今是沉默深刻,容忍含蓄人间一切哀痛,努力去寻求真实生命的战士”。

“我用什么才能完成你未竟的事业呢?”——就这叩问,亦足以见出评梅的不凡。她不会因为沉浸于失去高君宇的巨大痛苦中,而忘却他和她都是有使命的人。对评梅而言,这使命就是她当初选择读北京女高师体育科的初衷。再则她也曾经对自己的学生颜一烟这样说过,“我的理想就是男女平等。——现在的中国,女子只是男子的工具、货物、玩具、装饰品,根本说不上什么平等。这是很使人痛心的!我觉得提高女子的地位是我唯一责任,……”。

石评梅(左)与高君宇(右)

以走君宇之路的方式来纪念君宇

评梅是在1923年从北京女子高等师范毕业后,被附中代理教务长林砺儒“挖”过去的。评梅进入附中除任体育教员,还兼女子部学级主任。

评梅在教育上的成绩当时有口皆碑,于今看来,这很大程度上和她当年即已注重“情育”有关。《石评梅作品集》除了剧本、散文、诗歌外,还收有她唯一的一篇短篇小说《忏悔》,其中有这样一段文字:

自从我看了亚米契斯的《爱的教育》之后,常常想到自己的环境……情育到底能不能在学校开辟一个不是充满空虚的荷花池,而里面有清莹的小石,碧澈的水波,活泼美丽的游鱼?

第一次我看见她们……许多纯洁活泼天真烂漫的苹果小脸,我在她们默默望着我行礼时,便悄悄把那副另制的面具褫去了,此后我处处用真情去感动她们。

《爱的教育》是意大利作家亚米契斯写的儿童文学名著,由我国早期著名作家夏丏尊翻译成中文。正迷惑于国内当时学校缺失情感和爱的教育现象的石评梅一读之下,顿时就被吸引,并写下读后感:“我最近读一本小说《爱的教育》,读完之后,我哭了,我立誓一生要从事于教育……”

石评梅平时对待学生与其说是老师,不如说更像是一位大姐姐,学生们无不为她的真情而感动。她的学生露茜就曾经回忆起这样一件事:当年石老师和她们一群女学生同住一院,石老师在自家门口挂了一个翠绿的门帘,窗帘也是翠绿的,晚上灯一开,屋里就像水晶宫。那时她们一群学生每晚结束自修课后,走过石老师屋门口,只要看到里面亮着灯,就会蜂拥而入;有一次她们进屋后,发现石老师手中拿着一包糖,便嚷嚷着要吃糖,而石老师偏不给,为不让她们的小手够到,竟然猛一下跳到床上。然后看到学生们不知所措的神情,她倒忍不住笑得身体也弯下了,以致把糖散了一床,学生们于是也大笑着上前去抢糖,真是一派其乐融融的情景。可见说评梅和学生“如自己的兄弟妹妹一样”,并非虚言。

评梅入职后,一开始住在师大附中租赁给部分教职工作宿舍的一座荒废的古庙中。评梅住的是前院一间南屋;屋前有一棵大槐树,恰如一把大伞,遮着半边屋顶;从院中央通第二进院的圆洞门望进去,可一眼看到一座被绿蔓环绕的古亭。也许觉得评梅这样一个女子应该有一个配得上她居住的环境,她的朋友如陆晶清等因此花了一整天时间对她的“闺房”进行装饰打扮。她们到厂甸、琉璃厂及西单买来“花色素雅的窗帘,盆栽的菊花和小梅桩,嵌在镜框里的李清照画像,荣宝斋的精美诗笺,古玩店的廉价小摆设;还买了两把藤椅和一套茶具。初步布置就绪,评梅站在屋中央环顾四周,脸上现出满意的笑。她就命名那间屋为‘梅窠’”。

以上是陆晶清在《追记评梅》一文中讲述的故事。她在该文还指出,“梅窠”在评梅短暂的一生中“留下了重要的史页”。而高君宇在一次给评梅的信中,也曾着重指出,他俩交往的历史一半即写于“梅窠”。只是不知高君宇是否真切地了解,评梅在这里与其说感受爱情的甜蜜,不如说更多经历着感情的折磨。用陆晶清的话说,“她(评梅)为了摆脱吴天放对她的长期纠缠而烦恼。她为了逐渐深陷在她与高君宇共同织就的情网中,既沉醉又无力排除她的多种顾虑为她制造的反反复复的矛盾斗争。用她自己的话说,她既是封建礼教的反抗者,她又是世俗的‘人言可畏’面前的弱者”。

当石评梅处于这样的情感煎熬中时,高君宇则于1924年5月由广州而上海再天津、北京奔波于革命事业,最后终于病倒住进医院。据陆晶清说高君宇是被送进德国人办的医院,诊治大夫叫克里,病因主要为肺结核。其间陆晶清曾多次陪评梅去医院看望高君宇。她们看到的是病中的高君宇仍斜倚在枕上,编辑着《向导》,一旁堆着大叠文稿。有时编着编着,他会突然吐血,于是不得不停下工作。

高君宇最后因肺结核和急性盲肠炎,于1925年3月6日上午在协和医院逝世。评梅得知噩耗,一下子昏厥过去。醒来后就挣扎着站起来,坚决要求大家陪她去协和医院与君宇遗体告别。大家把高君宇安葬在陶然亭后,评梅还写下一段话,后来刻在君宇墓碑上:“君宇!我无力挽住你迅忽如彗星之生命,我只有把剩下的泪流到你的坟头,直到我不能再来看你的时候。”

除了“梅窠”,评梅一度还与陆晶清的“绿屋”有过交集。

从1926年初秋,到这年岁末,陆晶清曾寄住在宣外教场头条“云南旅京学会”的一间小屋。评梅出入这里时,因见屋内布置装饰多为绿色,遂提议命名这屋为“绿屋”,晶清欣然称好。也是在与“绿屋”交集时期,评梅和刘和珍、许广平等人成了朋友,并得以走近鲁迅先生。

陆晶清赞赏“评梅确实没有辜负林砺儒先生对她的培养与希望”。“评梅她自到职之日起就是兢兢业业,不辞劳苦,不避艰辛,曾做出了符合要求的,且有所‘创新’的成绩。她也抓紧业余时间,勤奋地创作,写出不少有时代气息的,反映当时一些女青年的思想情趣的诗文;她也写过向社会恶势力挑战的檄文”。

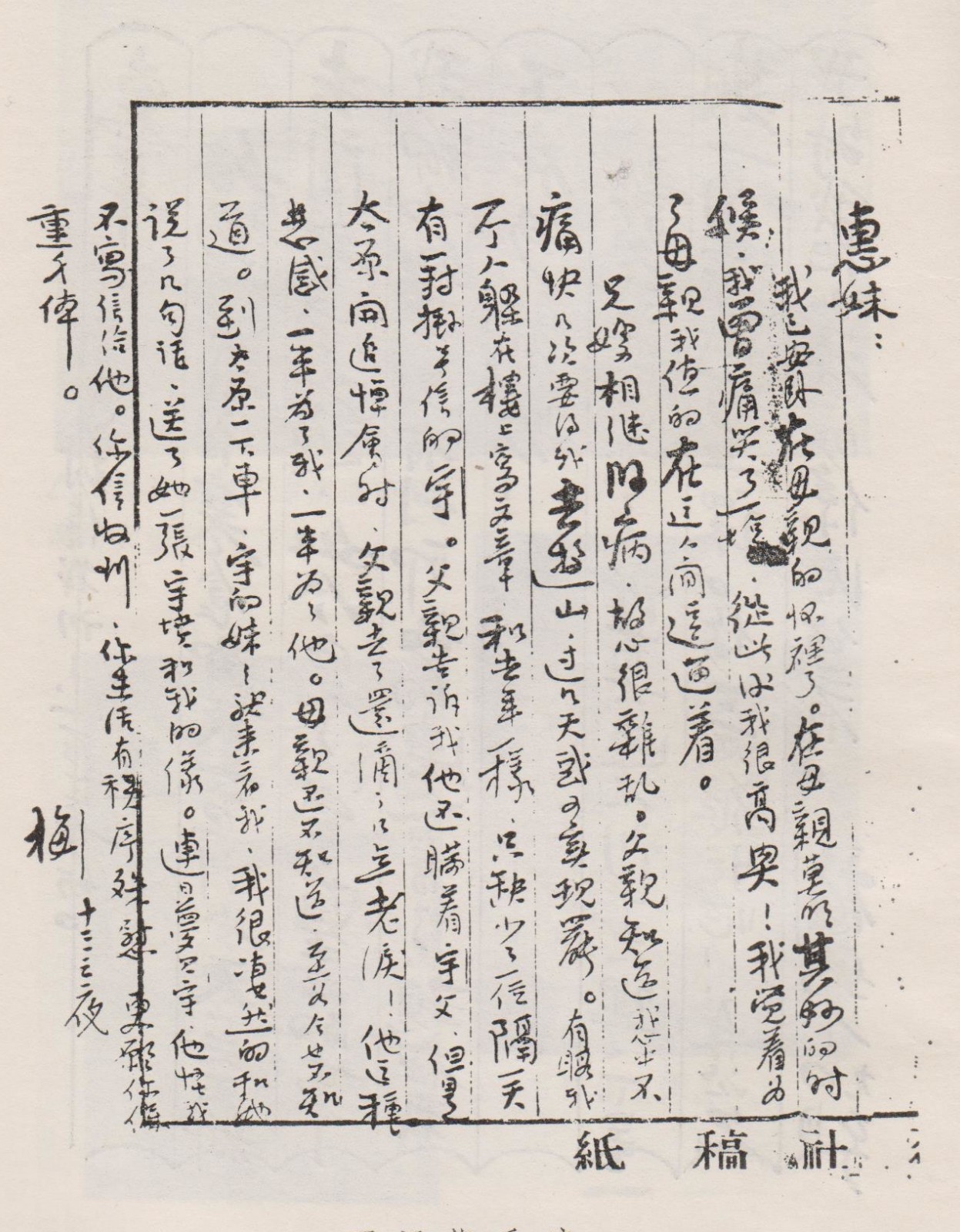

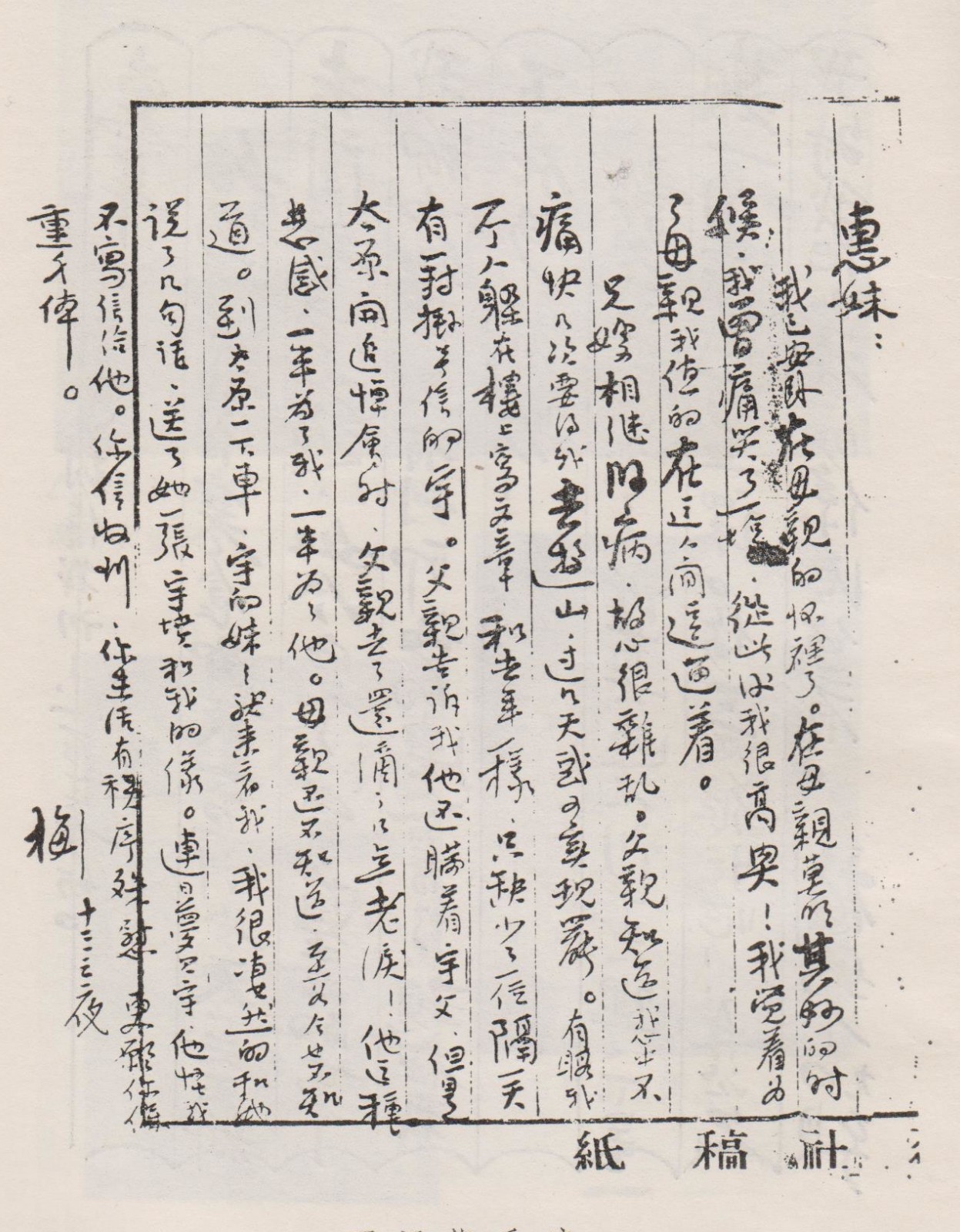

石评梅手迹

“一抔净土掩风流……”

1928年夏天,评梅不幸病倒。协和医院诊断她患上流行性(一说结核性)脑炎。9月30日凌晨二时,终告不治。评梅享年仅二十七岁。

亚米契斯的《爱的教育》让石评梅“常常想到自己的环境……情育到底能不能在学校开辟一个不是充满空虚的荷花池,而里面有清莹的小石,碧澈的水波,活泼美丽的游鱼?”而初次面对一众学生的场景,一直让评梅刻骨铭心:“第一次我看见她们……许多纯洁活泼天真烂漫的苹果小脸,我在她们默默望着我行礼时,便悄悄把那副另制的面具褫去了,此后我处处用真情去感动她们。”与石评梅同时代且为同道的菊农,由此既向自己,也是向更多的为人师者发出一连串的诘问:“我们是否已经有这种忏悔的体验?我们能否处处以真情去感动学生?我们能否注意到以感动为教育的一种方法?我们是否不仅是传授呆板的知识?我们是否戴着假面具?”据此而言,我们是否可以毫不夸张地说,石评梅的情育实践,在教育学上具有深远的意义,至少它让人们明白,作为教师,在教育上除了引导学生学习书本知识外,更重要的是引导学生学习如何做人——人格的陶冶!这是评梅育人教学的实践,也是既是教师又是作家的评梅了不起的地方。

石评梅追悼会上部分挽幛

曾经对石评梅执弟子礼的她的老乡,后来成为著名剧作家的李健吾,说他就是从石评梅的作品中真正认识了她;李健吾觉得作为“孤独者”的石评梅身上有男人的精神、女性的心。这不外是指石评梅身上刚柔相济的气质。应该说李健吾对评梅还是颇为了解的,尽管他觉得石先生的作品中太过伤感,但他认为:“在这冷酷无趣的社会中,感情丰富的青年们,都感觉‘孤独’‘苦闷’,尤其是多情的女子,怎不伤感?她们只有用笔在自己的作品中发泄。记得今年(1928年)华北运动会第二日的夜里,在清华,黑夜中,石先生同几个学生坐在石阶上,我也同着坐在石先生脚下的石阶;那时天漆黑的,只有一点暗淡的月光照着石阶,极幽静岑寂——这时候最能发现自己,白天的热闹场中早把你自己忘掉。石先生在那里讲许多这几年在北平忍受的痛苦,她说:现在比从前乐观了!她很安慰自己,在这几年里居然没有像别的女子那样堕落下去。”李健吾还引申道:“本来英雄只有两条路:一是死亡,自己牺牲;二是胜利,社会屈服;但是社会哪里容易屈服呢?石先生说有一次读《爱的教育》那本书,读完就哭了,觉悟了,知道社会中还有许多亲爱的伴侣,应该同去努力,哭是好现象,最怕抑在胸中的幽闷;石先生哭出来了,将来必定能够成功,不会牺牲自己的。”在李健吾看来,石评梅后来写的作品“与往年大不相同了”,比如《红鬃马》就让他觉得里面的思想、情调都不同以往。为此他还预言,如果天假以年,石先生继续这样写下去,两三年内必有不凡成就。为此他不由对石先生的英年早逝感叹道,“在同乡上,师生上,伤感自是不必说的;只有在文学上,这样思想、情感都培养好了的,好像将要开的花,但是萎谢了,这是多么伤心的事!”

与评梅有过交集、也是李健吾的同班学生、后来成为知名作家的蹇先艾,就对文坛对评梅的反应为她抱不平。在蹇先艾的认知中,认为上世纪“二十年代的女作家以散文著称的,除了冰心和绿漪(苏雪林)之外,就要数她了。她的名字,却一直淹没不彰,现代中国文学史上从来没有提到过她,这显然是不公平的。”蹇先艾说的“她”,就是指石评梅。也是蹇先艾道出,性情孤僻的石评梅也是由于喜爱高洁的梅花,因此取笔名“评梅”。

石评梅的游记似乎比她的非虚构文字写得要出色,虽然仍不乏伤感,但境界已然有所不同,比如中篇游记《模糊的余影——女高师第二组国内旅行团的游记》。评梅在这篇作品中,记述了她在湖北武昌、江苏南京、浙江杭州,以及上海等地游历时的见闻与感想,文字婉简,感情真挚,时时流露出内心的真性情。随着列车继续前行,但见“暮色的云渐渐地由远的青山碧林间包围了大地,一阵蕙风香草,把我一天的不快早完全的消灭下去;我伏在窗上看那日落西山的景致;在万绿荫蒙中,一轮炎赤的火球慢慢的隐下去,那时照着孝琪酣睡的面孔,映着一道一道的红霞。”在当时的境遇中,能细致地观察到映入他人脸上的红霞,说明观察者评梅内心不乏光明。

众所周知,上世纪二三十年代的上海可谓灯红酒绿、觥筹交错,到处可见红男绿女们娱乐的身影,很多外省人都愿意到上海领略见识一番,以广视野。但评梅在这方面却显现出了她的“另类”——参观游览上海时,评梅毫不掩饰其内心对上海的排斥:“上海地方繁华嚣乱,简直一片闹声的沙漠罢了!所以我除了参观了几个学校,和买一点东西外,我就在女青年会伏着看书。我半分的留恋都莫有,对于这闹声的沙漠。”由此可见,评梅更愿意让自己的身心归于宁静。

高君宇病逝后,评梅曾在日记中写道:“生前未能相依共处,愿死后得并葬荒丘。”这样的意思也曾挂在她嘴上。所以评梅病逝后,朋友们为实现她的遗愿,经过与她家人联系并取得同意,在她病逝一年多后的1929年10月2日,将她的灵柩从长寿寺移到陶然亭,立墓于高君宇右侧入葬,两墓毗邻成双并排。

祭奠结束,人们终于渐渐离去。最后只有陆晶清、庐隐等十几个评梅生前挚友默默看着坟工们一铲一铲地用土填墓穴,最后当陆晶清从地上捧起一抔黄土,走上前洒向小冢时,她耳畔清楚地传来庐隐在她身后吟出的一句诗:“一抔净土掩风流……。”

风流掩过,正如评梅在她的诗《一瞥中的流水与落花·五》中所写的:“明媚的春景,只留下未去的残痕,青年人的心,一缕缕的传着,付与春光吧!”

陆其国,文史学者、作家。主要从事晚清、民国史研究,写作非虚构历史纪实和随笔。作品多发表于《历史学家茶座》、《书屋》、《寻根》、《百年潮》等杂志及解放日报“朝花”、文汇报“笔会”、新民晚报“夜光杯”副刊。文章屡为《作家文摘》、《报刊文摘》、《读者》、《文摘报》、《杂文月刊》、《杂文选刊》转载;有随笔、杂文被选入多种年选集。已出版《畸形的繁荣:租界时期的上海》、《旋转的舞场:上海的如烟往事》、《风起大漠:敦煌纪事》、《千年不败:中山陵纪事》、《民国上海帮会》、《上海:风云1911》、《晚清民国谈逸录》等十多本著作。

陆其国,文史学者、作家。主要从事晚清、民国史研究,写作非虚构历史纪实和随笔。作品多发表于《历史学家茶座》、《书屋》、《寻根》、《百年潮》等杂志及解放日报“朝花”、文汇报“笔会”、新民晚报“夜光杯”副刊。文章屡为《作家文摘》、《报刊文摘》、《读者》、《文摘报》、《杂文月刊》、《杂文选刊》转载;有随笔、杂文被选入多种年选集。已出版《畸形的繁荣:租界时期的上海》、《旋转的舞场:上海的如烟往事》、《风起大漠:敦煌纪事》、《千年不败:中山陵纪事》、《民国上海帮会》、《上海:风云1911》、《晚清民国谈逸录》等十多本著作。