金牌护鸟人金伟国

在我记忆里,学鸟叫惟妙惟肖莫过于口技演员。在他“叽叽喳喳”“唧唧啾啾”声里,展现了鸟儿的歌唱、喂食、打斗、相爱……他还假装从台上摸块石子,扔向上方,嘴里发出鸟儿振翅而去的声音。

演员与空气里不见影的鸟儿游戏,而上海崇明东滩鸟类自然保护区的金伟国可是面对活蹦乱跳的真鸟,并要实现更有难度的请君入瓮。

清晨的东滩湿地,早起的鸟儿找食吃。穿高统套鞋、戴塑料袖套的金伟国,铺开一张大网,网边站着几只叫“媒鸟”的假鸟,原先的媒鸟由捉来的鸟儿制成,现改成塑料鸟。他离网50米开外,静静等候。

金伟国见什么鸟吹什么哨。迁徙季里,飞来最多的是大滨鹬,金伟国嘴里的鸟哨发出鸟儿同伴的呼唤。有时,鸟儿听后会马上飞下;有时却要来回叫几声才肯降落。只要它脚爪一沾地,金伟国就一把拉绳收网,把落网之鸟交科研人员。

一只简单普通的鸟哨,竟能焕发如此魔力;看得叫人发愣。

鸟哨

吹哨逗鸟

面前的哨子用小竹管做成,像过去酱油店里拷酒的小酒吊。粗细略超过大拇指,与一支过滤嘴香烟差不多长。吹起来,把扁的一头含在嘴里。

金伟国说鸟哨是自己做的,做一个不消十来分钟。截一段竹子,两头缠上一道道线;一头劈掉三分之二,留下扁平的半截竹管,如酒吊把手;这就是吹嘴。连接的竹管如舀酒的吊;朝外一头封闭,向里的一头开一小孔。有的鸟哨会按上有助发声的小铜片,过去是全竹的。

若再复杂点,就增一道浸泡环节。把做好的鸟哨浸泡于盐卤,浸泡数周数月即可,越长越好。出盐卤的鸟哨,“色泽鲜亮,坚而不裂,音色清亮”。

河姆渡文化处我国南方早期新石器时代,约在公元7000—5000年前。研究者认为:鸟哨相似遗址发现的骨哨。它取鸟禽类中段肢骨加工而成,为古人捕杀猎物的工具。从出土的野生动物遗骨来看,捕捉最多的不是鸟,而是鹿。如今人用鸟哨捕鸟的原理一样,先人用骨哨模拟鹿鸣吸引异性,再行诱杀。

据上海非遗网记载:“鸟哨原为上海沿海滩涂地区捕鸟人诱鸟的一种吹奏技艺,原型可追溯到河姆渡时期的‘骨哨’。上海地区的鸟哨技艺随滩涂垦荒移民入迁而逐渐形成于清末民初,1949年前后发展迅速,1960—1970年代达到高峰,后逐渐转化为民间技艺表演,成为鸟类研究机构召引候鸟开展研究工作、机场地区驱赶飞鸟的辅助方式。”

鸟哨

我问金伟国,“你能学多少种鸟叫?”

“大概30几种”。他答道。

金伟国与鸟

鸟哨过去崇明有卖,毛估估也卖出几千个,加上自家做的;会吹得的该是不少。但大多只能发出响声,一般的能模仿20种,能模仿近30种鸟堪为高手。他是从哪学得这门绝技?

金伟国是崇明区“长江第一镇”陈家镇八滧村人,出生1960 年。村子位于崇明岛最东部,往西南不到1公里是长江入海口。他的鸟哨技艺来自父亲金尚文。

有一年,金尚文见一老人吹哨仿鸟叫,引来鸟后撒网捉鸟,以此赚钱。那时是吃饭靠集体,花钱靠自己;多一条赚钱的路总是好的,蚊子肉也是肉。从此,金尚文开始学鸟叫。经反复琢磨和不断练习,他能用鸟哨模仿鸟叫捕鸟。

鸟哨唤鸟

金伟国对父亲这招是既佩服又羡慕:“我就拿着个鸟哨吹,崇明人叫‘哨子’。我学鸟叫,就一个品种一个品种的学会了。”

在学会鸟叫后,他拿着父亲送的鸟哨,学父亲那样吹哨捕鸟。刚开始没成功,他不气馁,像学鸟哨一样反复琢磨和练习。功夫不负有心人,他记得在13 岁那年,用哨捕到了一只翘脚鹬;他最早学会的就是吹翘嘴鹬的鸣叫,还有听上去声音有点尖利的中杓鹬。

鸟哨一般都是子承父业,亲人相传。回想起来,父亲没教他什么独门秘籍,而是常带他跑滩,熟悉各种鸟的叫声。鸟哨含在嘴里,功夫主要在舌头上;多靠自己摸索、体会和总结。按他的话来说,最好的老师就是那些鸟。哪种鸟儿多,就如老师上课一多,这门鸟语自然就熟些。

俗话说,人有人言,鸟有鸟语。与鸟儿问答几十年的金伟国,不但能对不同的鸟说不同鸟语,并根据不同情形发出不一样信息。对远处的鸟发出“快来”的召唤,对身边的就劝“下来休息”或发出“这里有食”的信息。

有意思的是,他在台湾台中县高美湿地表演鸟哨时,一群青嘴鹬不请自来。无独有偶,在崇明东平国家森林公园举行的2011年爱鸟周启动仪式上,他的鸟哨响起后,又有鸟儿飞来。有专家测定过金伟国鸟哨发出的鸟声,它与真鸟的鸣叫频率波形极为相似。

2009年,金伟国的鸟哨跨出国门、跨过北半球;在澳大利亚吹响。八年前,澳大利亚鸟类保护人员来东滩,就被金伟国的鸟哨捕鸟折服;在与外国同行合影时,他还是哨不离嘴。

金伟国与澳大利亚同行

“鸟哨一般不会坏,一个用个十几年没问题。”金伟国抚摸着他心爱的鸟哨。据《浦东史志》,“老艺人黄火根常用的一只鸟哨,制作精细,已有60多年历史,仍然音色清越,视为至宝。”

捕鸟

金伟国捕鸟

那天为接受采访,金伟国特地调班。早晨5点起来,趁退潮赶出来,否则,潮水漫来就没法出保护区了。

金伟国生活的陈家镇,比邻现在建立的东滩鸟类自然保护区,那是个鸟多的地方。金伟国说:“抓鸟的人都在东部的。”他接着补充道:“一般是在东湖。南滩也有,北滩也有,东滩也有。”

他从小爱玩鸟,那是父亲抓来的鸟。他用一根线的一头系在鸟腿上,一头牵在手里。到七八岁,开始抓鸟:“我就看父亲抓鸟,我看看就喜欢上了,就开始慢慢学。学到十二、三岁的时候,可以自己拿网,一个人去抓了。”

在两棵树间拉起网,鸟一飞进去,头被套住,挣扎不掉被擒。金伟国抓鸟有绝技,鸟哨一吹,好事自然来。布网后,拿几个自制的鸟标本插那;自己躲起来吹鸟哨。

“鸟哨一吹,知道这个鸟是这样叫的嘛,我也学这样叫。鸟它听到一样的声音就想,我的同类嘛,一起叫了以后,就下来看了。”金伟国边说边比划着:“看到是几个假的,它当是真的。它就下来,就到假鸟的地方;我就绳子一拉,就把这个鸟扣在里面了。”

奇妙的是,扣鸟的家伙不是常见的匾啊筐啊,而是一只碗。金伟国把捉住的鸟拔掉毛,把翅膀上的毛打结串起来,拿到市场上卖。一串鸟,大概一斤多点。在他小时,只卖1块2块钱一斤;之后逐年上涨,到禁捕前,已是30到35块钱一斤。卖起来不讲品种,都叫“沙将”。那时还没鸟类保护,卖鸟的钞票补贴家里;他渐渐担负起原先父亲的责任。

金伟国一天最多可抓十百个鸟,甚至几百个;一天抓不到也有。他总结了捕鸟经,“这要看风的,刮东北风、偏北风的话,鸟多一点。因为鸟春天向北飞了,鸟是顶风飞的。在这两天,我们就多抓一点。”

抓鸟在一年春、秋两季。春季从3月20日后开始,到5月中旬为止。秋季起于8月10日左右,抓到10月1日左右结束。等于在一年里,有半年时间在捕鸟。金伟国这个农民当然是要种地的,但到了捕鸟季节就去抓鸟。

捕鸟是辛苦的。金伟国天刚亮就出去了,要到晚上才回来;,就是为了多抓点鸟。早饭中饭都在野外吃,锅子里带着家里烧的饭。

那时,为了过日子,当地人靠滩吃滩捕鸟;其中,不乏几代人相继。按金伟国估计,崇明以前的抓鸟人大概有好几十人。

“你在里面,算本事大。”我说。

金伟国忙说:“还好,差不多。”

站在滩涂上的金伟国感到:吹了几十年的鸟哨,鸟是越吹越少了。进入上世纪90年代,随着候鸟的减少,像金伟国这样的高手,每天抓到的鸟也寥落晨星。转眼到了1998年,东滩鸟类自然保护区成立宣告捕鸟被禁;他默默收起鸟哨这伴随多年的吃饭家什,放进厨房的菜橱里。

保护区成立后,没人来找这些捕鸟人谈话,也没人收缴捕鸟工具,更没签什么不捕鸟保证。在没成立保护区前,有过一段有偿捕鸟。先到有关部门交50块,开张发票;就算有了捕鸟手续,像办张证一样。后来,手续费成了100块。金伟国还保存着这发票,“您捕得多,算您有本事;捕得少或自己捕不到,不管。”

那天问金伟国:还记得不能抓鸟是哪一年?

他说是“98年还不知道是九几年?”。但他记得,“不好抓鸟的时候,我四十多岁。”早过了而立之年的他,最擅长的谋生手段、一个赖以养家糊口的方式要更弦易辙,无疑是艰难和略带痛苦的。

“您也抓了蛮多年了。这里变成保护区了,不可抓鸟后;您有什么想法吗?” 我说。

“没什么想法。我们小的时候,鸟很多。后来抓了以后,数量上少了。那么是要保护起来了,不保护的话,鸟就没有了。所以,我觉得这蛮好。真的保护起来后,我是第一个不高兴再捕鸟了。”说着,金伟国端起一次性纸杯,喝起了水。

收入要少一点了,对生活的影响也是有一点的;金伟国改行给人家造房子,做起了泥水匠。其实,在过去不捉鸟时,他就给人家造房子了。现在不能捕鸟了,那就一门心思正式做了。他还抽空捕鱼捉虾,一切为了养家。

在做泥水匠期间,金伟国也为复旦、华师大的学生捉过鸟。1990年,澳大利亚专家马克·巴德到崇明,还为他捉几个品种。

护鸟(上)

滚滚长江奔腾而下,于上海进入东海;凡世界上大江的入海口,都是重要的生物多样性富集区域;位于长江入海口、崇明岛最东端的东滩湿地也不例外。据世界自然基金会调查:在全球280多个生命系统非常重要的区域中,长江口湿地名列其中;同时,它又处在全球迁徙鸟类重要迁徙路线——东亚到澳大利亚和西伯利亚迁徙路线的中线上。

每年沿这条线南北飞翔有700多万只候鸟,到这个驿站经停或越冬有四个类群。一是包括大小天鹅在内的雁鸭类,有几十种。二是拥有70种左右鸻鹬的大类群,经上海有53到60种。三是以白头鹤、灰鹤等为主的鹤类130多种,这个较重要的物种有10%以上要过上海的。四是鸥类。长江口对全球对中国生物多样性的保护意义重要,贡献巨大。

时任市绿化市容局野生动植物保护处处长谢一民对我说:“不同的物种停留不同。一部分是经停,一部分是越冬。”

上海属泥质型滩涂,有很多小鱼、蟹等底栖动物,再朝南都是无食物可觅的岩石质滩涂。东滩是迁徙路上最佳补给站和息歇地。鸟儿们在这过冬、休息和补充,然后直飞澳大利亚或新西兰。从上海到澳大利亚最快飞七天,这一周的飞翔是一口气的不断不食不息,背负青天朝下看,只有蔚蓝的大海。成年的鸟经过这3万公里飞行,体重损失60%左右。如果没有上海提供这样的栖息环境和食物,鸟儿们是不能完成这一非凡的远征。

声声清脆婉转的鸟哨,又在东滩响了起来。

“保护区怎么会想到要聘你的?”我问金伟国。

“因为那时候,保护区要做科研,他们要在鸟的脚上套脚圈,就叫我帮忙。还有,要问问我经验:鸟什么时候来?”金伟国答道。

保护区是鸟类研究基地,成员来自全国。研究鸟先要捉鸟,只有捉到鸟并给做环志,才能知道它的迁徙途径和活动规律等,从而进行研究。对他们当地的鸟没金伟国熟悉,而且每天捉到的少。时任保护区党支部书记的张玉涛想到了捕鸟高手金伟国,于是要他帮忙。开始是帮忙,后来就成了保护区的一员。

金伟国说,“聘我的时候,是保护区成立的时候就开始的。” 他又补了一句,“我2004年开始签合同的。”

家人和亲友都支持他的新工作,也有邻居劝他别去。金伟国的回答朴素简单:“我自己不弄,人家也不好弄。别人同意就同意,不同意,进去坐牢我也不管。”

尽管收入不怎么高,但对他来说,不仅有了稳定工作;更重要的是一技之长能够施展,又能继续吹起他已吹了几十年的鸟哨。鸟哨吹出新调调,从捕鸟谋生变为护鸟环保。

保护区一项最大最重要的工作是给候鸟做环志,金伟国最大最重要的工作就是捉鸟给科研人员做环志;没有鸟,做环志如同无米之炊。

给鸟做环志

1899年(清光绪二十五年)的上海,英国人阿瑟成为第一个园林绿化专职官员——公共租界工部局的公园与绿地监督。在崇明,那年开始栽培水仙花。也在那一年,丹麦开创现代环志研究。

“环志”也叫“鸟类环志”。就是把捉到的野生鸟,套上有唯一编码的脚、颈、翅环和翅旗等标志后再放归。原先的环志只有金属脚环,也叫鸟环;由耐磨损和腐蚀的铝合金或铜镍合金等较轻金属材料制成;刻有国家环志中心通讯地址和唯一编号。现在不仅有固定鸟小腿或跗蹠上的脚环,还有颈环和翅环等;材质也从金属拓至塑料,还有了彩色环编码。最新的环志可以不捉鸟就能识别,有利提高回收率。以上为窄义的鸟类环志,而广义的鸟类环志包括无线电和卫星跟踪等鸟类标记手段。如今,全球每年被环志的鸟类超过百万。

带鸟环的鸟叫“环志鸟”,最著名的为一只以丹麦女王玛格丽特二世名字命名的北极燕鸥,它环志于上世纪80年代初。有了环志鸟,就可依据这些个体来研究鸟类的迁徙路线、繁殖、生活、种群动态和分类等;譬如在1970年,捉到一只腿环1936年的燕鸥,至少知道它活了不止34年、飞了150多万千米。荷兰同行在阿曼的鸟类调查中,于544000只鸟中发现一只佩戴东滩环志的大滨鹬;说明大滨鹬的迁飞路线已覆盖到了西亚。以此手段和方法进行研究的科研人员,被称为“环志者”。

1982年,全国鸟类环志中心的建立标志中国鸟类环志的开始,现每年环志20余万只。在开展鸟类环志的部门中,保护区以鸟类集中的繁殖地、越冬地和迁徙中途停歇地而具优势。在东滩是春秋两季最忙,也就是每年3至5月和7到9月的候鸟迁徙期。

鸟类迁徙是冬天到南方越冬,春天返回北方繁衍,称为“南迁”或“北迁”。在转身护鸟人前,这可是金伟国捕鸟的大忙季节,现在却是制作环志的高峰季;他上班提早了,每天凌晨3点半出门,从陈家镇骑摩托车40公里到候鸟栖息的滩涂。在正式加入保护区后的翌年春季,他以捕鸟3500 只创下 2005 年全球单点最高数。十多年来,他已记不清自己放飞环志的候鸟有多少;有人估算起码超过了24000只。

捕到的鸟,由科研人员做如同做身份证般的环志:套脚环,颈环,翅环,翅旗等,然后体检;金伟国说是“体重秤秤,翅膀量量多长,腿多长,嘴多长。”其实,还要测量头喙长、跗跖长、尾长等。待鸟再次捕获,就能了解其各项指标变化。

体检一只鸟花三五分钟,不能时间太长。鸟在笼里久了会不舒服、变呆木,早做完就早放飞。体检完状况良好的,立即放飞;状态较差的,待救助恢复后放飞。放飞也有讲究,要把鸟放置于地面或手掌上,让它自行起飞,而不能抛向空中。欣喜的是,金伟国捉到的那些鸟大多健康。体检数据会整理归类,输入电脑,上网数据库,供各国候鸟研究人员使用。

2009年11月,金伟国到澳大利亚参加环志工作,他随身就带了张网。外国同行被他鸟哨捕鸟的绝技惊呆了。澳大利亚做环志捕鸟采用炮网法,就是用炮把网打出去,快速罩鸟;它成本高并会伤鸟。与国外炮撒网及粘网等捕鸟法相比,金伟国的捕鸟方法高效低成本,对鸟的伤害最小,捉住的鸟基本毫发无损;而且他收网快速敏捷,避免鸟在挣扎中受伤。金伟国坦言,国内像东滩这样做环志的,也不多。

第一次出国还另有惊喜。他做梦也没想到,竟然在千万里之外遇到了故人。金伟国对我说:“在崇明东滩抓过的鸟,在那里也再抓到了。”

那天,外国同行拿来一只候鸟,金伟国不禁眼前一亮:鸟的右脚套着个金属环志,上写:“北京1928信箱CHN—F127471”。鸟的左脚套上黑下白两个旗标,那是崇明东滩的旗标。

你不认识我,我却认识你。早在2007年,东滩成了国际鸟类迁徙网络成员单位中鸻鹬类单点环志量最多的环志站点之一;就说从2006年至2010年底,东滩环志总数达到2.727万只。这些年来,在澳大利亚、新西兰、韩国和俄罗斯等国家,都能见到东滩放飞的环志鸟。我国成为世界上回收到环志鸟最多的国家之一,受到国际同行的点赞;曾经约20%到30%的鸻鹬经东滩后飞不回西伯利亚的现象,一去不复返了。

鸻鹬类鸟群

大洋彼岸的这次重逢,为自幼与鸟打交道的金伟国,对鸟、鸟哨和他的工作有了新的认识和体验。

护鸟(下)

上海湿地总面积3197.14平方公里,被称为“建在湿地上的城市”。《湿地公约》即《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(《拉姆萨尔公约》),它通过《国际重要湿地名录》进行管理。截止2011年,上海的崇明东滩鸟类和长江口中华鲟自然保护区列入《国际重要湿地名录》,而列入《中国国家重要湿地》是长兴和横沙岛和大小金山岛。

1992年,上海成立首个自然保护区——金山三岛自然保护区;颁布了《上海市环境保护条例》、《上海市滩涂管理条例》。1998年,市政府批准建立崇明东滩鸟类自然保护区。翌年,东滩保护区被湿地国际亚太组织接纳为东亚—澳大利亚涉禽保护区网络成员单位。

2002年,经中国政府同意,《湿地公约》秘书处指定崇明东滩鸟类自然保护区为国际重要湿地,国际编号1144。2005年升级,国务院批准为崇明东滩鸟类国家级自然保护区。2006年,被国家林业局列为“国家级示范自然保护区”,为上海唯一。谢一民自豪地说:“无论是管理水平还是科研水平,上海的自然保护区在全国600多个自然保护区中是走在前列的。”

东滩保护区由团结沙外滩、东旺沙外滩和北八滧外滩等三部分组成,总面积241.55平方公里,主要保护迁徙水鸟及其栖息环境。目前已记录到的鹤类、鹭类、雁鸭类等鸟类290种。已观察到国家重点保护的一、二级鸟类共39种,占崇明东滩鸟类群落组成的15.06%;其中列入国家一级保护的鸟类4种,分别为东方白鹳、黑鹳、白尾海雕和白头鹤;列入国家二级保护的鸟类35种,如黑脸琵鹭、小青脚鹬、小天鹅、鸳鸯等;列入《中国濒危动物红皮书》的鸟类有20种。据统计,每年在崇明东滩湿地栖息或过境的候鸟超过100万只次;8个涉禽种超过1%的数量在迁徙季节到崇明东滩湿地逗留栖息。

湿地的鸳鸯

东方白鹳

谢一民说,“我们与日本政府共同签署了《候鸟保护协定》,有100多种鸟类的保护名单。也与澳大利亚政府签订了《中澳候鸟保护协定》,规定了50多种鸟类两国政府共同保护。”

在保护区,记录《中日候鸟及其栖息地保护协定》物种 156 种,《中澳候鸟保护协定》物种 54 种。这些物种资源属濒危鸟类的,就占鸟类总数的 15%;如黑脸琵鹭就极稀有,全世界仅存 3500 只左右。随着这几年崇明生态岛建设的推进,东滩的鸟儿越来越多了。

东滩的鸟

到保护区工作后的金伟国,除了为科研抓鸟外,还要参加护鸟工作。他说,“不捕鸟的时候就管理,看着谁来偷捕,就要抓住他。”

金伟国告诉我:其实在未建保护区时,他已经开始保鸟了,劝人不要再抓鸟了。见到有人在捕鸟,就跟他们说,“你们不要捕了。现在是国家立法了,你们不要捕了。”

遇到以前一起抓鸟的朋友,同样是这么宣传和劝说。“我跟他们讲了以后,他们基本上不再弄了。弄了要不开心的,要罚款的,要吃官司进去的。他们还是听我话的。”金伟国对这样的结果还是满意的。

金伟国和同事在保护区的巡护范围是43 公里长的岸线,其中水域60%,还有40%为潮间带滩涂。他没有固定的休息天,而是大家轮休。

护鸟工作是辛苦的,内容基本是巡逻和值班。5点钟去上班,从陈家镇的家到保护区大堤有30里路,从大堤到海边还要步行十几里;一上班,就是24小时住在保护区。那时的工作人员,吹鸟哨的连金伟国有2人;还有就是巡逻的,在大堤上的。

起初,保护站没房子,俩人值班要呆在一条敞篷船上。一呆起码3天,最长的要4到5天。吃睡都在船上,自己带点菜烧,天冷就多拿条被子盖盖。主要工作是拿着望远镜看有没有人投毒,再观察鸟并做好记录。

观察天上的飞鸟

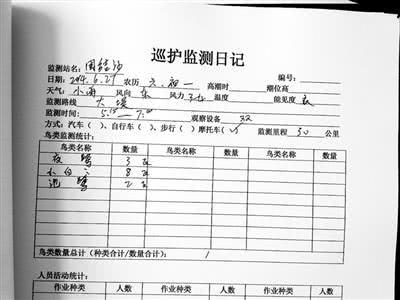

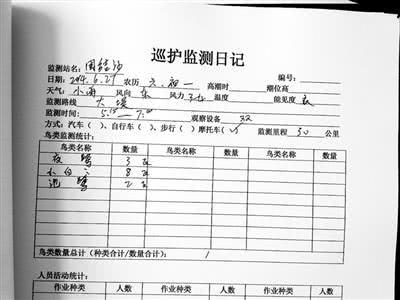

一天徒步巡逻三次,分别在清晨、正午和晚上一次。后来有了摩托车,巡逻兜一圈也要有30公里,差不多是从徐家汇开到闵行的路程。如平安无事,回来就在本子上写“正常”。

监护日记

危险的事儿也碰到过。记得在2007年,熟悉地形的金伟国,绕道救起陷在淤泥里的执法人员;情急中,把他的袖子管也扯下一块。他自己知道,一旦陷进滩涂,在原地挣扎会越陷越深;只能往外爬,再慢慢滚出来。那次,同时抓到几个偷捕者,金伟国笑了:“他们是泥菩萨过江自身难保,叫我们帮忙。”

“那天是很危险的”。 说起自己在执法中遇险,金伟国今天想来还是心有余悸:“我在一个小船上,风很大,风浪刮过来,船要翻了。人刮出去了,我就看到一个高架索上有一根绳子,我就把这根绳子拉牢,一个人到海里。后来,他们几条小船过去,把我救上来。”

在上世纪90年代中,互花米草引入东滩护岸固堤。没料到,它在东滩疯长超过24平方公里;其特别茂密的根部致使底栖动物无法生存,导致鸟类没了栖息地和食物来源。造成保护区内候鸟数量一度直线下滑,其中雁鸭类数量从最多时的十多万减至一两万只。

为了给候鸟重建一个温馨的驿站。从2004年起,复旦、华师大等高校的生态专家会同保护区科研人员成立课题组,探索治理互花米草。经过多年试验,终于找到既符合湿地保护又行之有效的遏制办法,基本消灭围堤内的互花米草。同时,营造近10平方公里适合鸟儿栖息的岛屿、浅滩、沙洲和池塘等,种植提供鸟儿食源的海三棱藨草、芦苇和海水稻等。

2013年,保护区开启国内外罕见的大型生态修复项目——“崇明东滩互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程”,投资10.3亿元。到2016年,在生态修复区内栖息的鸟超过6万。其中有越冬雁鸭回升,其代表是漂亮的小天鹅;那天,金伟国在近大海那边见到20 多只。此外,国家一级保护动物中华秋沙鸭首次现身,还飞来传说中的幸运之鸟——水雉。原来不见鸟的区域,现在扎下40多种、数十万只鸟。

东滩小天鹅

东滩已成为具有国际影响力的自然生态保护区。建立了河口湿地生态系统定位监测、野生动物疫源疫病监测预警和综合大气成分观测研究三个科研公共平台,及常态化的资源监测制度。谢一民并不满足,他以鸟的精细科研为例,“我们说上海有四种类型的鸟,大概有上百万只次。日本鸟类学家可以把一个自然保护区鸟类数量精确到个位数,我们就做不到,只能大致做概数。这就是我们需要继续努力的。”

做个合格护鸟人就要不断学习。别的不说,金伟国已学会一些鸟的专业学名,替换了过去喊的土名:草鹭是“红中”、夜鹭是“老漂”……

鸟恋

2016年12月29日的崇明,一派辞旧迎新的过年气氛。在全岛中心城桥镇的崇明影剧院,上演了一出别具一格的戏——沪剧《绿岛情歌》。说它别具一格,一是它以金伟国为原型,讲述崇明人自己的故事。二是用沪剧这国家级“非遗”表现鸟哨这市级“非遗”。三是公益演出。在崇明公演3场后,走出海岛登逸夫舞台。

2007年,鸟哨列入第一批上海市市级非物质文化遗产名录;归入“传统体育、游艺与杂技”类。列入市“非遗”的鸟哨是“南汇地区的鸟哨”,发掘者是华师大陈勤建教授。“专家认为,鸟哨技艺是扎根于南汇沿海地区的文化现象,世代相承,具有鲜明的地方文化特色,真实地反映了该项目的传入、存在、演变、发展,是沿海农民在特定阶段的历史记录。而功能的演变,既是沿海人民生产生活的脉络,又是社会变革的见证。”至清末民初已广为应用,并形成以捕鸟为生计的群体;仅南汇一地,最多时有捕鸟者70多人。

市级“非遗”鸟哨的代表性传承人为:朱德龙、袁菊平和金伟国。其中,南汇的朱德龙和袁菊平均为“第一批上海市级非物质文化遗产项目代表性传承人”。朱德龙能吹出20多种鸟叫,袁菊平能摹仿近30种并能与鸟一问一答。到2012年6月4日,金伟国成为“第三批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人”。

在我认识金伟国后,他又获上海市野生动物保护奖(2011)、上海市非物质文化遗产项目鸟哨传承人(2012)、全国“五一”劳动奖章(2013),今年获2019年度“崇明工匠”称号。

金伟国崇明工匠证书

现在,金伟国除做鸟类环志、旗标系放工作,还要做好“陈家镇绿色环保宣传志愿者服务队”的课外辅导员。每学期为陈家镇中小学校上一堂生态文明课,讲讲鸟文化、说说湿地保护;当然,还要为孩子们吹几声鸟哨。他还是陈家镇重点优秀志愿服务项目——“鸟哨行动”的发起人,与志愿者一起拆捕鸟网、救助受伤候鸟、分发宣传手册等。

金伟国上生态文明课

自2006年以来,东滩保护区利用自身优势,不仅在当地进行本土化的中小学生环境教育实践课程的研究;同时面向社会,已成为全国科普教育基地及上海市志愿者服务基地和国际文化交流基地,成为国内外鸟类学和生态学研究的热点地区。

金伟国明年60岁了。他往北去过渤海湾、向南到过海南岛等国内鸟类重要栖息地,他买了有关鸟类的书学习研究,遇见新的鸟种就用鸟哨学新鸟语。诞生,摆在眼前的一个问题很现实,他退休后谁来吹鸟哨?有保护区工作人员跟他学过,时间不算短,但效果与师傅的差距还不小。看来,吹鸟哨要有点天赋,还需要从娃娃抓起。

坚守

从上海的鸟哨三位代表性传承人来看,技艺都是子承父技的家传。朱德龙和金伟国都是跟父亲学的。而袁菊平的师傅有两位,父亲袁雪官和祖父袁才林;并还学了鸟哨的制作。

过去,金伟国担心没人学鸟哨;现在也怕有人学了用于歪道,那不就害了鸟儿。问他是否把抓鸟的本事要传给孩子?

回答毫不犹豫:“这教他干吗。小孩学了也吃不到的。”

“那你教他学鸟哨么?”

“我教他学,他不要学。一学了,连老婆都找不到了。”

记得他有句话是道出了其中的原因:“还是蛮辛苦的。现在年轻的小孩不高兴过来。”

鸟哨好听口难开。这份工作的辛苦和寂寞,让不少人犹豫而止步;确实是需要有点精神、理想和信念,才能对着鸟儿歌唱。

你听,鸟儿的歌唱不但在滩涂田野,还在灯光明亮的舞台。鸟哨的空间也在静悄悄地拓展,不只是作为一种特有的生产性技艺,也作为一种音乐技艺给人们带来欢乐;这不也显现出它的独特价值么。

就说这鸟哨“非遗”的三位传承人。朱德龙的鸟哨器乐节目在镇办的各类文艺演出中大受欢迎,在区汇演获奖;并多次在“世界非物质文化遗产日表演。袁菊平与朱德龙一样,送戏下乡,丰富社区生活;自创节目《摹鸟笛技》也获区汇演奖。2009年10月31日,金伟国的鸟哨走上更大的舞台,献演于第21次上海市市长国际企业家咨询会议。

鸟儿跃上市长咨询会议

声声鸟哨里,蓦地想起一首诗来:

呵,我期待着

一个飞动的生命

和有灵性的歌吟。

袁念琪,中学毕业分至上海星火农场,1978年考入上海师范学院(今上海师大),法学士。1983年招聘入上海电视台,高级编辑(专业技术二级),上海长江韬奋奖获得者。上海市作家协会会员。获全国报纸副刊作品年赛一等奖等,入选王蒙主编《中国最佳散文》和《中国新闻年鉴》。著有《上海品牌生活》、《上海门槛》、《上海姻缘》、《上海B面》和《零食当饭吃》等。

袁念琪,中学毕业分至上海星火农场,1978年考入上海师范学院(今上海师大),法学士。1983年招聘入上海电视台,高级编辑(专业技术二级),上海长江韬奋奖获得者。上海市作家协会会员。获全国报纸副刊作品年赛一等奖等,入选王蒙主编《中国最佳散文》和《中国新闻年鉴》。著有《上海品牌生活》、《上海门槛》、《上海姻缘》、《上海B面》和《零食当饭吃》等。