楔子

一九二五年,九月上旬。

薄日将出,潮湿的江风挟裹着夏日蒸腾的暑气,拂过忙碌的十六铺码头。

十六铺码头

码头上穿着洗得发白的粗布衣服的搬运工躬身屈膝,驼着沉重的货包从细窄的踏板上走过,将船上的货物卸下,往仓库里运。

包工头们站在码头上,或叉腰抱臂,或吆喝斥骂,并不关心这些被沉重货物压弯了腰的码头工人们的劳苦与死活。

码头边到埠停靠的轮船上,憋闷在船舱里久不见陆地的乘客们终于等到船靠了岸,纷纷拿上自己的行李,争先恐后地经舷梯下船,对劳工的悲苦视若无睹。

等在码头上的黄包车夫点头哈腰,殷勤地询问:“先生、太太,黄包车乘伐?黄包车乘伐?”

只求能揽到客人,可以赚一趟辛苦钱,以此养活一家老小。

有从船上下来的洋人被经过身前的搬运工一身汗臭熏得一手捂住口鼻,一边拿手里的拐杖将工人捅开,嫌弃地疾步走开。

背负着巨大麻包的工人被捅得一个趔趄,几乎要一头栽进黄浦江里去。

黑瘦的搬运工敢怒不敢言,幸好有从船上下来的年轻乘客在他身后伸手扶了一把,他才稳住了身体,不至于连人带货掉进江水里。

年轻人见搬运工站定了,便拎着自己的行李箱,阔步走出人流如织的十六铺码头。

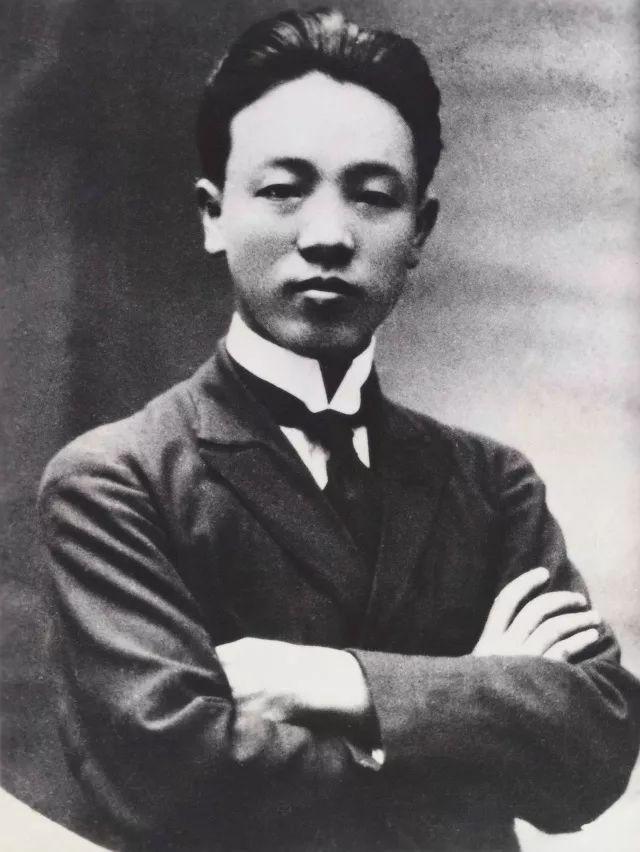

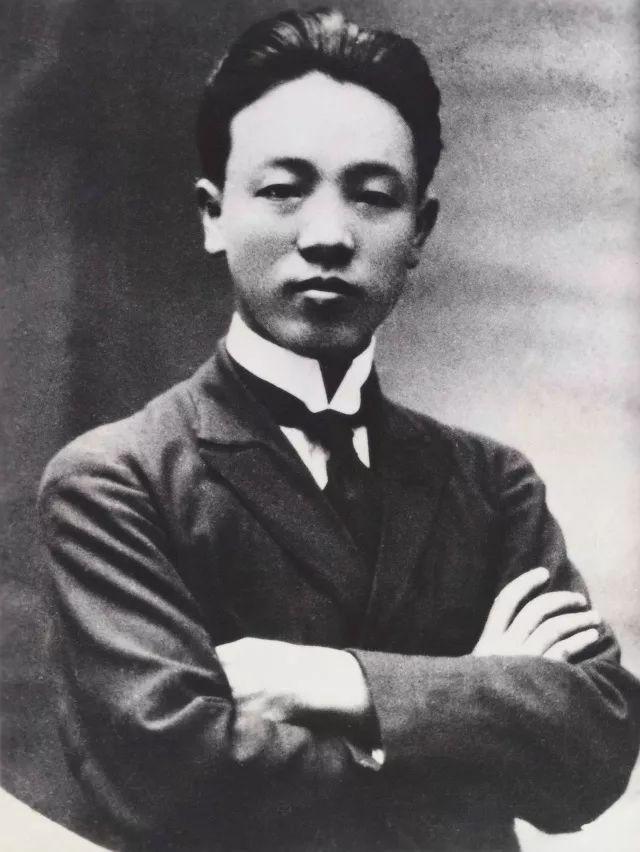

这年轻人正是在苏联莫斯科东方大学学成归来的王一飞,他生得清癯端方,鼻梁上架一副小圆近视眼镜,穿西装打领带,看起来一副接受过良好教育的样子。

王一飞

王一飞这时二十七岁,刚辗转通过水路从莫斯科东方劳动者共产主义大学归来。同时通过陆路、水路来到上海的,还有他在莫斯科东方大学的同学聂荣臻、叶挺、熊雄、颜昌颐、钟汝梅等二十五位同志。

他们这二十六人,都是中国共产党成立以后,受党组织委派或受共产主义影响而先后前往莫斯科东方大学学习军事的同班同学。

中国共产党成立之初,并没有设立主管军事工作的专门机构,但共产国际的代表维经斯基指出,共产党还是要掌握有自己的军事力量,共产国际东方部政治书记瓦西里耶夫更是两次写信给中共中央发出关于加强军事领导斗争的指示,“现在运动的减弱必然孕育着在将来同外国帝国主义者和中国军阀的更顽强的武装斗争,因此,要求中国共产党在组织中国民族解放运动武装力量方面要有特别认真的态度和坚持不懈地做工作”、“决不应该忽视建立游击队和战斗队的工作”。这引起了党中央的重视,开始着意培养军事人才。(注:参看黄华《中共中央军事部到底何时成立的》、《共产国际与大革命时期的中共中央军事部》)

为满足国内大革命对军事力量和干部的需要,包括王一飞在内一行二十六位学习军事的同志于一九二五年八月离开莫斯科,一同回国,来到了上海。

王一飞出了十六铺码头,招手叫了一辆黄包车,抱着自己的行李箱坐了上去,烦请车夫送他到闸北区中兴路三曾里。

三曾里是一九二三年九月由广州迁回上海之后,中共中央设在上海的领导机关,王一飞等人分别前往坐落于三曾里这条普通弄堂里的两层小楼,与党组织取得联系,进而由组织上安排他们秘密与陈独秀见面。

陈独秀与这些充满爱国热情的同志们见面并商讨了关于他们的二十六人的任务分配,最终决定聂荣臻、叶挺、熊雄、张善铭、纪德福、杨善集等十二人到南方,李林、范易等到北方,王一飞、颜昌颐则留在了上海。(注:参看《聂荣臻回忆录》)

其时中共广东区党委已经成立了首个军事委员会,由周恩来任部长,但还没有中央一级的军事领导机关。

在与颜昌颐被陈独秀留在上海工作后,王一飞切身体会到从事军事活动的中国共产党员越来越多,中央需要有专门的机构掌握军事情况与信息,便向陈独秀建议成立中央军委,陈独秀接受了他的建议。(注:参看《党史研究》1986年第3期 李玲《中共中央军事部的成立及最初的工作》)

经陈独秀安排,王一飞和颜昌颐在上海开始着手中央军委的筹备工作,由王一飞担任负责人。

王一飞在此工作上,投入了极大热情与精力,因为他从浙江上虞县老家一路走来,亲眼目睹、亲身感受过太多华夏大地上发生过的、正在发生着的,被蹂躏践踏、受欺压剥削而无力反抗的事,国力羸弱而人民生活在水深火热之中。

他坚信只有拿起武器,组建属于共产党自己的革命军事力量,才能像党的第二次全国代表大会上制定的最低纲领所提出的,推翻帝国主义和封建主义这两座大山。

颜昌颐与王一飞所思所想相同。

他在由毛泽东、蔡和森组织的新民学会安排下赴法勤工俭学期间,经受了常人难以想象的艰难辛苦,参加过为法国当局虐待被捕华人学生而展开的绝食斗争,而被强行遣送回国。他内心有着强烈的爱国热情与抱负,希望把帝国主义、封建主义强加在中国人民身上的苦难遭遇彻底推翻。

两人四处奔走联络,积极筹备,就在他们忙得不可开交的时候,时任中共上海区委书记的尹宽因病不得不暂时离职修养,党中央经讨论决定任命王一飞暂时代理上海区委书记一职,继续主持区委工作,进一步加强对上海共情团区委和上海总工会的领导。

一九二五年九月十七日,王一飞接过了尹宽的工作,中央军委的筹建也因此暂时搁置了下来。

筹建工作一搁置,就进了十月。为总结五卅运动以来的革命斗争经验,在北京苏联驻华大使馆召开的中共中央执行委员会第二次扩大会议上,明确建立工农武装和军事领导机构,决定中央委员会下必须设立军事委员会。(注:参看《中共中央文件选集》第一册,第469页)

在随后的中共中央十二月十二日召开的会议上,党中央再一次提出了成立中央军事部以承担系统的军事工作,并任命张国焘为军事部部长。

张国焘的军事部部长只是兼任,他的主要精力都放在了工人运动上,因而直到一九二六年一月,中共中央任命在广州曾任广东临时委员会成员和中共广东区委宣传部长,参与发动省港大罢工的罗亦农出任中共上海区执委会书记。与罗亦农交接完,王一飞卸下了身上区委书记一职后,再次投身到搁置了数月之久的中央军事部筹备工作中。

罗亦农

紧锣密鼓的筹建期包括负责人王一飞、技术书记即秘书颜昌颐在内共十余人,他们将办公地点设在宝山路宝山里的一处两层楼的民居里,楼下是生活场所,楼上用来秘密办公。

一九二六年二月,中共中央军事部正式成立。

上篇

一九二六年二月。

宝山路是闸北区从南至北一条商业繁荣的主干道,东边毗连租界,南北两面与租界也仅一条苏州河之隔,商务印书馆与东方图书馆尽在宝山路上。

这繁华的交通主干道上汽车、黄包车、市兴公司的霍克牌公共汽车来来回回,人行道上西装革履、旗袍马褂的行人络绎不绝,更有那占据弄堂口有利位置的小商小贩和为行人提供擦皮鞋、修皮鞋服务的,煞是热闹。

亦有报童肩膀上挎一个褡裢,前后塞着当日新出的报纸,一壁在街边走来走去,一边挥舞手中的报纸,嘴里喊着:

“申报纸!申报纸要伐?!”

刚刚成立的中共中央军事部办公地点,正设在交通便捷,进出不易受怀疑的华洋杂处的宝山路宝山里。

宝山里旧照

宝山路街景

因军事部是刚刚成立的,属于党内秘密组织系统,不但要对党外保守秘密,对党内暂时也要保守这一秘密,在军事部工作的同志不编入普通支部,他们的工作原则上也不许普通同志知晓。(注:参看时任党中央宣传部秘书郑超麟回忆录)

因陈独秀对中共中央军事部的工作并不十分放在心上,颇为消极,以至于军事部成立之初,技术部分组织和情报两部分,主要工作只限于调查研究与情报搜集。

这时军事部机关日常工作,常是留几位同志在楼下,一位在门口与人东家长西家短地闲聊,实则是作为负责机关安全的警卫在门外把风,另有几位通知则经常以搓麻将作掩护,而三位中央委员王一飞、任弼时、颜昌颐则在楼上开会办公。

此时他们办公内容大多以执行中央组织和领导军事工作的指示、定期向中央汇报工作、提供搜集的情报为主,并在一些大的省会和地点如沈阳、张家口、西安、汉口设特派员。特派员全面服从军事部领导。(注:参看《党史研究》1986年第3期,李玲《中共中央军事部的成立及其最初的工作》)

被派遣至各地的特派员的重要工作就是收集情报和调查研究,为中央的决策提供依据。一些特派员被派往孙传芳的军队去做调查研究、情报和军运工作,盖因其时孙传芳陈师长江,筹划建立浙闽苏皖赣五省联军,正不可一世,更进一步想要夺取中央政权。(注:参看《党史研究》1986年第3期,李玲《中共中央军事部的成立及其最初的工作》)

党中央为推翻帝国主义和封建军阀统治,把革命运动推向全国,也需要通过特派员相机建立共产党军队。

这样的工作持续了一个月,一九二六年三月,经中央军事部与党组织商讨后决定,派遣颜昌颐回老家湖南,在长沙负责中共湖南区委军事部的工作。

人来人往的宝山路宝山里少了一位操湖南口音的青年进出,并没有引起多少注意,而中共中央军事部的工作仍在继续。

在颜昌颐调离后,中央军事部仍按照一九二五年十月中共中央召开的会议上,共产国际提出的指示,“有组织地去预备武装工人阶级中最勇敢忠实的分子。应当继续扩大工人自卫军的组织,不但在铁路上矿山里,而且在稍大些的工厂里也要进行这种工作,要组织青年工人的武装十人队百人队等”,暗中筹划建立上海工人自卫队。(注:参看《中共中央文件选集》第1册,第469页)

中央军事部同时也依照共产国际关于武装农民的指示,在广东省、湖南省分别组织、集结了农民自卫武装,这本是壮大中国共产党的军事力量的极好机会,但是共产国际偏偏在此时做出了对发起中山舰事件的国民党退让、妥协的处理决定。

共产国际的前后矛盾摇摆的指导显然也影响了陈独秀的决断。

随之而来的一九二六年七月,北伐战争正式打响的同时,在上海由陈独秀主持召开的四届中共中央第二次扩大执行委员会会议当中,出席会议的李大钊、瞿秋白、张国焘、谭平山、李维汉、项英、罗章龙、张太龙等中央委员及后补委员,还有各主要省区负责人陈延年、罗亦农、赵世炎等人和共产国际代表维经斯基,通过了《军事运动决议案》,做出规定:

“对于农民武装团体,应首选注重训练他们的下级领袖,特别是政治训练;至于工人自卫团的进行,不在人数的扩充,而在从政治上和军事上训练工人自卫团内的中坚分子。对于国民革命军和国民军,如果我们派人去做政治工作,便须取‘少而好’的主义,如果有人去当军官,其责任必须是使这个军队愈渐团结和愈渐革命化,极力避免革命军队的过早分化”。(注,参看《中共中央文件选集》第2册,第298页)

又在会议上通过的《农民运动决议案》中规定农民武装:

“一、不要超出自卫的范围(如干涉行政收缴民团枪械等),是防御的自卫而不是进攻的自卫。二、不可有常备的组织,因为有了常备的组织,便免不了因权利关系而时引起与各方面的冲突”等。(注,参看《中国共产党选集》第2册,第212页)

这显然与一九二五年十月会议上的指示背道而驰。

与此同时,联共(布)中央政治局对于中国的革命指导,则陷入了一种信任国民党远超中国共产党的局面。联共(布)向国民党提供了高达九百万卢布的资金和大量武器装备,与之形成鲜明对比的是,联共(布)却不给共产党提供任何资金与武器上的帮助。(注,参看《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第1卷,第700页)

正是因为共产国际与联共(布)并不了解中国革命的实际情况,以及采取的矛盾摇摆策略被陈独秀所接受,令得中国共产党错失在接下来的北伐战争中建立和壮大发展自己军队的时机,在此一时期内外掣肘,颇为被动。

但也是这次会议,特别重视中共中央的所在地——上海——的工作,强调上海“是全国反帝国注意运动的中心”,作出《上海工作计划决议案》:

上海区须特别注意作上海的地方政治运动,要领导上海的革命运动,使上海日渐革命化,不变为亡国的上海,只有夺取中小资产阶级群众。区委的政治行动,应对以无产阶级的力量为中心,引导一般市民群众不断打击上海当地政府。

是以在上海,上海区委仍积极配合中央军事部,成立军事委员会,于九月上旬到十月下旬召开的一系列会议中,研讨革命形势和武装起义的方针、策略,明确地提出要号召国民会议运动,在上海发动一次民众暴动,夺取上海的市政权,为此上海区委组织了一支两千人的工人纠察队。(注,参看《1921-1933 中共中央在上海》,第173页)

十月十一日,中共中央批准了此次起义,由中共中央和中共中央军事部制定计划,上海区委负责调查敌情和训练工人武装等具体工作。

十月中旬,孙传芳部在江西接连失败,浙江省省长——孙传芳的部下——夏超,与国民政府驻沪代表钮永建秘密协议,决定倒戈,归附国民政府并向上海进兵;中共中央浙江区委与钮永建达成合作,配合夏超进攻上海。

一九二六年十月二十三日,为配合北伐战争,在经过了一个月的组织和筹备以后,上海区委决定起义。可是十月二十四日凌晨,原本约定好作为起义信号的黄浦江上的军舰炮声迟迟未曾响起,在前一晚准备了一整夜只等一声炮响就发动起义的工人纠察队员们只能万般无奈地散去。

上海区委获得的情报有误,错误地以为虽然夏超率部进军嘉兴,遭到孙传芳部的打击,兵败撤退时被孙传芳部击毙,但北伐军在九江取得胜利,叶开鑫倒戈,上海的工人起义形势仍然极为有利。

钮永建得知夏超兵败被杀,暗憾夏超为人优柔寡断无能。彼时上海驻军只得一千余人、警察两千人,守备薄弱,倘夏超功成,或可一举夺下上海。钮永建思来想去,觉得倒戈胜算机会渺茫,遂改变了立场。

由于钮永建部泄露消息,敌人早已获悉此次起义事宜,加强了各方面防范,上海区委只得下令停止起义行动。

然而集结在斜桥、唐家湾、南洋大学附近的工人们未能及时接到停止起义行动的通知,仍发起了进攻,奋勇战斗,只是起义者们准备不足,也缺少战斗经验和武装力量,很快便被淞沪防守司令部、上海警察厅镇压。

在十月二十四日这一天,百余人在起义中被捕。陶静轩、奚佐尧等十位革命志士遭受了严刑审问仍坚守机密、掩护同志,最后先后被北洋军阀残酷杀害。

上海第一次工人武装起义失败。

工人武装起义

一九六年十月二十八日。

在共产国际远东局委员与中共中央委员联席会议上,对第一次工人武装起义进行总结时,现场气氛严肃凝重。

陈独秀面沉似水,彭述之眉头紧锁, 共产国际的代表维经斯基和拉菲两人时不时低声耳语,交换意见。

罗亦农几番思量,率先开口:

“上海的发动是我们早就做了准备的。”

与会众人都将目光投向了罗亦农。

罗亦农深吸一口气,向自己,也向与会的同志们承认,“我们没有让无产阶级起首要作用。我们既不了解自己的力量,也不了解盟友和敌人的力量。我们无疑过高估计了资产阶级的作用,在某种程度上成了机会主义者,把整个主动权让给了资产阶级,一再推迟发动。”

他语气沉重,“从准备工作一开始,我们就放弃了在军事工作中的领导作用。正因为如此遭到了失败。”

在检讨了第一次工人武装起义失败的原因后,罗亦农从中总结出三点经验教训:将来不指望资产阶级,而自己要努力发挥领导作用;国民政府代表钮永建是典型的旧军人;我们学会了组织和准备军事发动。

陈独秀沉吟片刻,也做了自己的总结:

“无论工人还是商人都没有可能宣布政治罢工,既然这样,那就只有单纯军事斗争的一种可能。要取得军事斗争的胜利必须有有利的环境和一定数量的军事力量。”

他同时承认起义前,双方军事力量对比悬殊,“我们预见到必然要失败。”

酝酿准备月余的起义最终失败,陈独秀内心何尝好受?

“失败的主要原因是资产阶级的怯懦和退却。”陈独秀坦言,“我们应当始终准确地事先告诉自己,我们去干什么:是举行人民起义还是进行单纯的军事发动。但无论在哪种情况下,都应当很好地了解实力,了解军事组织等等。”

他挥了挥手,然后攥紧拳头,“应当准备好军事力量!”

陈独秀提出,党中央下一次发动的力量将是:“工人、国民党军事力量、资产阶级。但不要把资产阶级看作先锋队,它将是胜利后的一个政治因素。”(注:参看《联共(布)、共产国际于中国国民革命运动(1926-1927)》(上),北京图书馆出版社1997年版,第590、592-595、598、600-601页)

而且必须更仔细地进行军事发动准备。

彭述之与罗亦农持意见相左,认为应当打消继续举行人民起义的念头,他还是更倾向于进行单纯的军事发动,只是需要工人群众的积极参与和配合。他也对上海的资产阶级做出了自己的分析:

“它的基本核心是买办和银行家。资本属于在国外的华人。百分之八十的资本来自官僚。”

“我们不能指望资产阶级的积极性,但不能低估它的作用。”

维经斯基对将资产阶级排除在起义之外持有异议,“应当既面向军事发动,又面向工人和资产阶级的政治斗争。”

共产国际代表拉菲则指出这次起义,“在发动的整个准备工作中存在着极不协调的地方,许多派别参加斗争本身必然会导致失败。”

“党对上海小资产阶级没有参加斗争负有很大责任。在这里,党的政策过错不仅表现在斗争中的军事因素和政治因素的相互关系问题上,而且表现在无产阶级的独立发动问题上。”罗亦农坦然地接受了共产国际代表的建议和批评,他预计,“下次发动时,一定会举行政治大罢工。”

陈独秀点点头,强调:

“认为中国无产阶级是国民革命运动领导者的理论是完全正确的,但是在目前要运用这一理论既没有客观条件。”

同时反驳拉菲只谈上海,“中国是半殖民地国家,这里军事因素起着头等重要的作用。没有军事力量,无论在这里还是在湖南都不可能举行发动。”

维经斯基说同意陈独秀的观点,进一步总结,“我们可以说,中国工人阶级越来越接近于国民革命运动的领导者。它必将成为领导者,而这将意味着中国国民运动中资产阶级倾向的失败。在上海和香港罢工以后,中国无产阶级无疑更接近于成为领导者。党的任务就是教育和推动无产阶级,去实现它的领导者作用。”

但他也没有否定拉菲,“马克斯(即拉菲)在这里说的完全正确:每当危机尖锐化的时刻,我们就应当引导无产阶级去进行独立的斗争,以便使它为发挥领导者的作用做好准备……我们应当记下主要的结论:应当这样来进行准备工作,要使整个无产阶级都被吸引到行将到来的斗争中。”(注,参看《联共(布)、共产国际于中国国民革命运动》(1926-1927),北京图书出版社1998版)

维金斯基没有提出具体的斗争方式,只是一再说,“但是必须使整个无产阶级都作好准备。其次必须这样来作准备工作,一定要把中小资产阶级吸引到斗争中来。”

会议的最后,罗亦农总结道:

“我认为需要再一次强调,要意识到必须使无产阶级对行将到来的发动更加做好准备,这是上次斗争的教训之一。”

正是这次共产国际远东局委员与中共中央委员联席会议总结了上海第一次工人武装起义失败的经验教训,根据共产国际代表维经斯基得出的上述结论以及陈独秀关于更更加仔细充分地对未来发动军事行动的补充修改意见,被快速地传达给了中共中央军委。

在明确了起义的指导思想后,中共中央便着手从各地调遣有军事方经验的精兵强将到上海来充实中共中央军事领导力量,特别是周恩来、颜昌颐和等一批军事骨干,以此组建起一个更精干强悍的军事领导班子。

一九二六年十二月。

一个剑眉朗目的英俊青年男子,怀里捧着一只半旧的皮箱,坐在黄包车上,经过屹立在外白渡桥东侧的礼查饭店。

六层楼高的礼查饭店门口车水马龙,着西装革履与穿旗袍皮草的时髦男女在这座英国新古典主义建筑内进出,无人察觉也无人在意外面世界的困苦时艰。

戴着顶宽沿礼帽的年轻人不由得微微抬眼,注视着街景在黄包车夫的奔跑中向后退去,礼查饭店一点点消失在他的视线中。

英朗的年轻人收回自己的视线。

这不是他第一次途径礼查饭店,上一次他经过这里,还是一九二五年一月,他代表留法党组织到上海出席中共共产党第四次全国代表大会的时候。

这年轻人正是时年二十八岁,化名伍豪的周恩来。

周恩来

周恩来奉命由广东调任至上海,一方面担任中共中央组织部秘书,一方面兼任中央军事委员会委员。因调任匆忙,妻子邓颖超恰怀有几个月的身孕不便同行,只能留在广州,由周恩来独自前来上海。

在临时住所安顿好之后,周恩来正前往医院,探望病中的陈独秀。

陈独秀十二月十三日参加完在汉口举行的中央政治局特别会议回到上海后,面对革命错综复杂、进退两难的严峻形势、国共合作中不断产生的矛盾以及他防右反左努力的失败……陈独秀觉得自己有着不可推卸的责任,一下子便被疾病击倒了。

看到周恩来推门进来,躺在病床上的陈独秀激动地半坐起来,握住周恩来的手不放,仿佛只有这样,方能将自己对革命的信仰、理念、坚持,统统传递给周恩来。

周恩来见过陈独秀,遂全身心地投入到了中央组织工作与军事工作当中去。

此时的中共中央军事委员会,仍由张国焘担任书记,张国焘、任弼时、王一飞、周恩来四人为委员,颜昌颐为秘书。

宝山路宝山里迎来了新的身影。

一九二七年一月。

农历新年的脚步日渐近了。

从四面八方来的青年人们汇聚到华洋杂处、灯红酒绿的十里洋场,四处奔走,寻亲、学习、工作,是再寻常不过的事,宝山里进进出出来了又去的陌生面孔也已令弄堂口擦皮鞋的小鞋童司空见惯。

这些青年人中偶尔有人会夹着皮包坐在擦鞋摊前,自报童手中买一份当天的申报,一边教鞋童擦鞋,一边慢条斯理地读报。

小擦鞋童不识字,但看得懂上头影印着的图片,有时是香烟牌子广告,有时是外国电影一双俊男美女的海报。

剑眉朗目的青年擦完了鞋,有时会连报纸同几枚铜钿一道留给小鞋童,这才起身走进宝山里去。

小鞋童很喜欢这位和气的青年,因他每次都会多给两枚铜钿,常常是他守在弄堂口替人擦鞋一天唯一的额外收入。

他并不知道偶尔到他这里擦鞋的化名伍豪的青年周恩来,在去机关办公前,有留意周围环境和可疑人物的习惯。

周恩来在担任中共中央军事委员伊始,深知自己工作的重要性和特殊性,他严格遵守保密规定,甚至为此斩断了和怀有身孕的妻子邓颖超之间的联系。

他压抑着心中对妻子和未出世的孩子的思念,全身心地投入到组织部和中央军委的工作中去。

“伍先生来啦?”楼下隔壁邻居姆妈挽着菜篮子从小菜场回来,细竹篾编的菜篮子里垫着油纸,上头放着一小挂猪肉、一颗白菜、几块开洋豆腐干,大抵就是一家七口人一天的小菜了。

注意到周恩来的视线,邻居姆妈笑着把菜篮往手臂后推了推,“哎呀,给伍先生看笑话了,现在的小菜越来越贵,马上就要吃不起肉了。”

说罢三步并作两步迈过门槛,回家去了,好似怕被邻居知道今日家中吃肉,要过来挞便宜。

周恩来压一压头上礼帽,顺便掩去一声轻喟。

十里洋场走马跳舞,可在这歌舞升平的景象之下,是一片凶险的暗涌。

上海第一次工人武装起义失败之后,北洋军阀以全副武装的军警在街上来回巡逻,大肆搜查逮捕工人和革命志士,帝国主义势力也虎视眈眈,不断向上海增派兵力,斗争形势严峻残酷。

周恩来就在这样险峻的环境中展开自己的工作。

他一方面代替病床上的陈独秀担负起了组织工作的责任,一方面关心着中共中央军事委员会的进展。

周恩来与王一飞相同,非常重视中国共产党自己的军队的建设,在他留学欧洲时就曾多次以笔名“飞飞”、“翔宇”、“伍豪”发表对中国革命的精辟准确的分析,深知革命军队对革命的重要性。而他从欧洲经香港到广州,在广东担任中共两广区委员会委员长、中共两广区委常委兼军事部长期间平定商团叛乱、训练广州工人纠察队和农民自卫军,支援工农运动,为他积累了不少军事经验,使得他格外重视中央军事委员会的工作。

在中央军事委员会的内部会议中,汲取了第一次工人武装起义失败的经验,从书记到委员及至秘书,都深以为上海的运动,应很坚决地认定只有工人阶级可以主动,否则一无所有,第二次暴动应该深入发动和团结工人群众,调动和利用广大工会组织,帮助工人扩大罢工斗争,联合和团结其他各阶层民众,形成有广大群众参加的反孙联合战线。(注,参看《可歌可泣的上海工人三次武装起义》,陈家新著,2007年版《工会博览》)

而要继续组织工人武装起义,则需要一个恰当的时机。

时机来得相当突然,身兼组织部工作的周恩来甚至未能来得及参与到起义的领导工作中。

一月上旬,北伐的国民革命军制定出对长江下游的作战方针:东路军由赣东、闽北兵分两路进入浙江,攻打上海、杭州;中路军由长江两岸进攻皖南、皖西,而后会师南京。

一月 二十八日,中国共产党发表了《中国共产党对于时局宣言》,其中指出:

中国国民革命运动一日高涨扩大似一日,工人农民的大群众起来为反对帝国主义及国内反动势力而争斗,在许多大城市中罢工运动如潮而起。许多省的农民也起来成立他们的争斗组织,和反动势力的地主劣绅争斗。这些革命势力之兴起,无人能止之。工人群众渐渐组织到战斗的工会之内,冲破了以前地方的行业的界限,成功了强有力的统一势力,以领导全国民众反抗帝国主义及国内反动势力的争斗。农民群众日益卷入革命漩涡,并且工人阶级领导农民争斗这个事实也就要到来。在此革命高潮中,革命的军队也渐渐接近工人农民及被压迫的民众,虽然其首领有些还在动摇中。

由于革命军之胜利,由于工人农民的争斗,并且由于帝国主义尤其是英国帝国主义之进攻,多数城市小资产阶级及手工业工人都一天一天革命化了。

这些现象都使帝国主义者及其所雇用的一切反动势力见之发抖!

又提到:

工人们!集中你们的势力于你们的工会!在中国共产党旗帜之下,统一无产阶级的意志,统一无产阶级的目的,统一无产阶级的领导权!帮助国民政府与国民党!(注,参看《中共中央文件选集》第三册(1927))

二月十一日,中国共产党浙江区第一次代表大会在上海郊区真如召开,中共中央代表周恩来、彭述之、杨之华,上海区区委委员罗亦农、赵世炎等十人,以及各地代表五十二人,共同出席了此次会议。

大会一致通过由共产党独立领导第二次起义的政治决议案,并选举罗亦农任上海区委书记。

新任上海区委书记罗亦农、组织部部长兼上海总工会党团书记赵世炎、上海总工会委员长江寿华等人几经开会讨论,决定为配合国民革命军,于二月十六日开始,积极准备以工人为主体的第二次起义。(注,参看上海地方志·中共上海党志·大事记)

赵世炎

二月十八日,国民革命军占领杭州,先头部队到达嘉兴,剑指上海。上海反动军阀统治惶恐不安,租界及军阀防守军警加强了戒备,从十七日下午六时起开始戒严。

华界也好,租界也罢,到处可见荷枪实弹的军警肆意拦截搜查路人,稍不如意便推搡打骂,更有军阀小部队不断沿街巡逻,威吓镇压参与自治运动的工人、学生和市民。

上海处于空前混乱的状态。

上海总工会见此形式,紧急召开全市各工会代表会议,做出在十九日举行同盟总罢工的决定,并发布了《为同盟总罢工的通告》。

《为同盟总罢工的通告》宣布经大会决定,于二月十九日起,举行总同盟罢工,援助北伐军,打倒孙传芳,宣称:

此次同盟罢工,全系政治性质,而非经济斗争,故在此次行动中,绝对不能由经济要求之提出,同时我们的目标是对付军阀,而非对付资本家,即希将此意通告全体工友为要。

二月十九日,早晨六点,同盟总罢工开始。

当天便有约十五万多工人参加罢工,全上海的电车轮船、纱厂码头、百货公司、报社邮局的司机和工人们齐齐参与了进来。马路上有轨电车的鸣笛声消失了,黄浦江面上渡轮往返的汽笛声消失了,工厂码头机器运转的轰然巨响也消失了,热闹繁华的上海在罢工开始后短短几个小时内,便冷清沉寂下来。

罢工的工人们在街头向民众分发宣传共产主义的传单,学生在慷慨激昂地演讲,传达爱国主义理念,有越来越多的人加入到这场罢工中来。

二月二十日,总罢工人数增加至二十七点五万余人。

二月二十一日,总罢工人数增至三十五万人。

眼见罢工队伍越来越浩大,工人民众的情绪越来越激扬振奋,反动军阀统治阶级的恐慌和愤怒也随之愈演愈烈。

上海防守司令李宝章心生惧意,忙不迭地联合租界当局,一边命令巡捕军警到处张贴布告:“遇有煽惑罢工或阻止上工以及扰乱地方秩序者,一律格杀勿论。”,一边出动大刀队占领主要街道,大肆搜查逮捕杀害参加罢工的革命志士和无辜民众。

分发传单的工人被大刀队逮捕并当街杀害,弃尸于地;当众演讲的学生被大刀队斩首,大刀队丧心病狂地将他的头颅悬挂在电线杆上示众;出来谋生的小贩仅仅是叫卖了几句“卖饼!卖饼”,就被大刀队误听成“败兵!败兵”,不容分辩上去就对着小贩的身上一顿乱刺,将无辜的市民乱刀刺死……

这样的流血牺牲的场面更加剧了工人们罢工斗争的决心,中国共产党和上海市总工会带领工人学生市民与反动军阀阶级统治展开殊死抗争,在二十一日晚开始与军警不断展开局部战斗,夺取武器枪械。

中共上海区委意识到这场未经中共中央军事委员会和上海区委批准,由上海总工会自行宣布发起的总罢工,在两天之中不断加剧的冲突和反动统治阶级的疯狂挣扎屠杀,使得斗争形势愈发激化,在此时做出了“积极准备的广大的群众的市民暴动”决定。

寒烈,上海作协会员,上海网络作协会员、理事、网络签约作者。文如其人,冷静的文字下是热烈的感情,文笔流畅清新、感情细腻深刻、故事温馨中透着对人生的透彻感悟,文字隽永而温暖。已出版小说人气《她使黑夜透着光I、II》、《狱火烈烈空自华》、《珍馐传》等十多部作品,参与《上海革命遗址系列故事》第一辑、第二辑的创作,获得亚洲好书榜新书销量第二名、售出影视版权等好成绩。

寒烈,上海作协会员,上海网络作协会员、理事、网络签约作者。文如其人,冷静的文字下是热烈的感情,文笔流畅清新、感情细腻深刻、故事温馨中透着对人生的透彻感悟,文字隽永而温暖。已出版小说人气《她使黑夜透着光I、II》、《狱火烈烈空自华》、《珍馐传》等十多部作品,参与《上海革命遗址系列故事》第一辑、第二辑的创作,获得亚洲好书榜新书销量第二名、售出影视版权等好成绩。