作始也简 将毕也钜

1901年,暮春。

皖南门户。长江巨埠安徽芜湖港码头。

皖南门户,安徽芜湖港老码头

几位学生正在送别同窗好友。一个人疾奔而来,远远地叫声“仲甫兄!”站定了道,“仲甫兄此去扶桑,日后再见……”说到此处竟致噎住。旁人也自默然,一时无言。

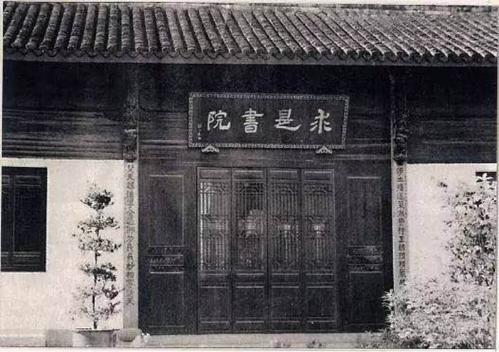

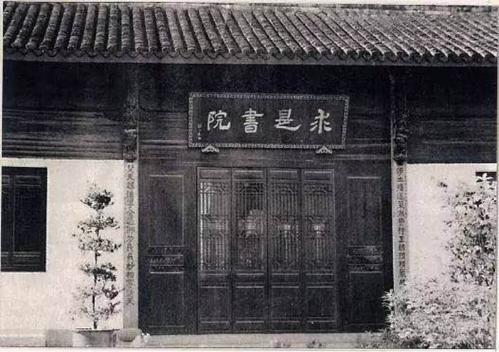

他们是杭州中西“求是书院”的学生。即将远行之人,名叫陈独秀。

求是书院

往来码头之人逐队成群,肩扛手提,且说且笑,甚是热闹。陈独秀凝视不动。汽笛响。有人在他耳畔道,“船要开了,仲甫兄珍重。写信来!”他始醒过来,复点一点头,沉吟半晌,忽道,“我是不甘心,我不甘心哪。”说罢转身登船。

汽笛一声长鸣,轮船缓缓开动,渐行渐远。陈独秀就从这一年起,赴日求学考察。此后,他多次离开挚爱的故土,又多次返日,努力接受资产阶级民主革命思想。

时光荏苒。

日本东京的冬日街头。

陈独秀

陈独秀习惯每日读报,即使来了日本。这天清晨出门,报纸买来打开,未及看毕便团成一团,略一忖,重新展开,折好。埋头疾走。

日本东京中国留学生总会,李大钊此刻正立于台上慷慨淋漓做演讲,道,“美国人所希望的,无非是扩大其在华的利益,瓜分中国领土的野心不死……”

台下立时有人高声附和,“中国,亦为世界万国中之一国,吾等是中国之一人。四维不张,国乃灭亡……一国盛衰荣辱,全国之人皆为一样的消受,你我如何能逃脱?”

掌声四起。台上台下瞪目相视,说至动情处,不禁泪眼凝波。

陈独秀站在一旁悄然张觑,朝台上扬一扬手中的报纸,努嘴示意。

台上之人继续道,“想我中华,大地沉沦,烽烟滚滚……凡有血气,莫不痛心,忠义之民,愿为国死。”

陈独秀再挥一挥手中的报纸,蹙额叫一声,“守常,守常兄!”

李大钊睇他一眼,略一点头,表示领会,又道,“万一横逆之来,迫我于绝境,则当率我四万万忠义勇健之同胞,出其丹心碧血,染吾黄帝以降列祖列宗光荣历史之末页……”

众人振臂高呼,“军士变色于疆场,学子愤慨于庠序!”

李大钊拱手抱拳,面朝众人告便道,“我有事先走,请黄同学上来。”下台来叫声“仲甫”,道,“何事?”

陈独秀随将报纸递过去,道,“守常兄自己看。”见李大钊面色凝重,又道,“今日着汉服称帝大典,真就称孤道寡了……”简直不能想,一提就来气。

李大钊只是埋头看报,逐字逐句读毕,凝神不语,须臾方叹道,“衮衮诸公,碌碌汉臣,食君禄,当受国恩。如今却成一派枯木败草,无一骨节矣……”

陈独秀愤然道,“决不能眼睁睁看其龙袍加身。”又道,“君君臣臣,父父子子,一介腐朽封建官僚,国家能指望他进步?”掸眼看李大钊一眼,继续道,“革命革命,依我看,首先要革掉旧思想的命!”

其时,在比日本东京时间慢一个钟头的湖南一师校舍内,毛泽东斜靠床头,埋头细读《新民丛报》。头版头条连载《新民说》,期期不落。梁氏雄文再三强调,“新民为今日第一急务”,大力鼓吹民众要摆脱封建奴性,方可树立独立自由。

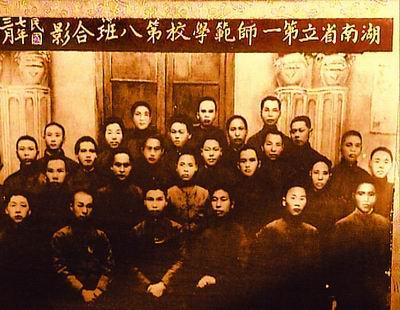

就读于湖南师范时的毛泽东

同学蔡和森与萧子升连喊两声“润之”,无果,近前来探过身去看,道,“看什么这样投入?”

毛泽东并不作声,纳下头独自思索着,下床来站在窗边往外看。

厚云堆叠。一道强光闪过以后隔了几秒,方才轰隆隆滚过一串雷声,然而并未落雨。后窗正对着一家当铺,此刻包裹厚铁皮的巨门紧闭。凄清的街头,空无一人。

天,要变了。

那报纸已经给攥得稀皱,蔡和森展开来看,悄声念道,“袁大总统救国刍言……”便已十猜八九。抬眼看一眼毛泽东的背影,与萧子升附耳道,“吃饭时间到了,我们去食堂再议。”

1914年。春。

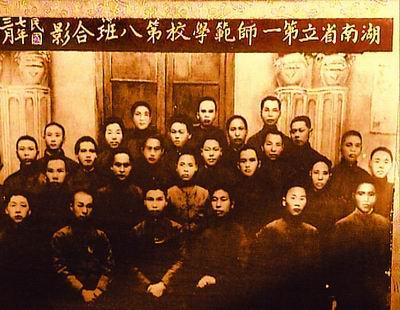

这一年,五年制湖南第四师范,合并到第一师范。四师开学在春季,而一师开学已然是秋天了。

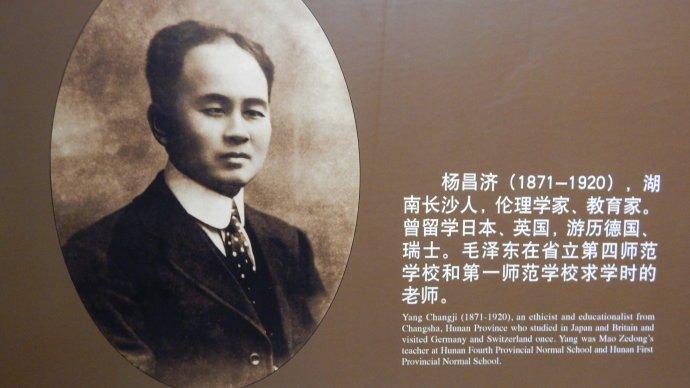

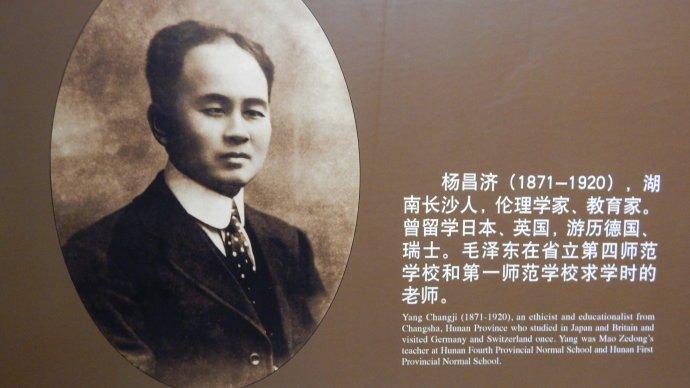

新生报到后的第一堂课。八班代课老师杨昌济匿面向壁,倒背双手立于讲台,忽而转身道,“在座各位,为何要报考一师?直言不讳,不妨说来一听,借以增进彼此之间的了解。”

“四书五经老掉牙喽!”

“愚昧是一切的根源。落后未必挨打,愚昧肯定挨揍!”

“富贵沉浮,大抵旋生旋灭,没有较永久的。我之所以报考湖南一师,只为求人生解惑之道。”

一时间七张八嘴,嘈嘈聒耳。

杨昌济注意到一个高个学生,穿件灰布旧长袍,敛手低头,端坐在后排靠窗的位置,默无一语,他叫声“毛泽东”,道,“你也来说几句?说说吧。”

毛泽东显得有点难为情,喃喃道,“父亲不同意我自学,断了经济来源,报考一师,首先是因为不收学费,膳宿费低廉……”

话未落音,同学们早已前俯后仰,哄堂大笑,乱作一团。

杨昌济咳一声清理嗓子,抬手在黑板上写下几个粉笔字——“实事求是”。掉转身来凝立不动。大家一时怔住。杨昌济示意毛泽东坐下,沉吟半晌,方道,“终日求学而不知求。”

湖南师范毛泽东,杨昌济与同学们

湖南第一师范学校,坐落于长沙南门外妙高峰山脚下,此后的五年半中,毛泽东每日天色微明即起床读书。读累了便来到湘江岸边,与滔天白浪对坐。仰望纤云四卷,他长久伫立,凝神细思。

江堤东侧紧靠粤汉铁路,隔江远眺,可见西岸的岳麓山通体蓊郁苍翠。火车轰隆隆疾驰。岸上之人的脑海中发出轰鸣声。此时的毛泽东,尚未清楚地意识到,现实世界万马齐喑,已经隐约传来大时代的崭新气息。系统的学习生涯,耳濡目染,手写心记,强化了他对社会实践的重要性认知。日后他常对同学们讲,不仅要读“有字之书”,更要读“无字之书”,即实际的社会。

这一天,湖南一师校园内叮铃铃响起下课铃声,八班的同学接踵相从出门来,有人道,“我们用大刀长矛跟人家的洋枪洋炮对着干,孰优孰劣,未及开始,已经败了……”边上的同学恨声道,“打不过也要打!不打就做亡国奴!”

杨昌济

杨昌济见毛泽东独自一人站在走廊的尽头颔首无语,走上前来笑道,“听说你很喜欢冷水浴?且不分春夏秋冬?”毛泽东不吭声,略一忖,方道,“冷水浴足以练习猛烈与无畏,又足以练习敢为,是一种很好的锻炼方法。”

有同学恰好路过,仰天长叹一声,道,“然而眼下,君长者丰衍而有余,臣仆者穷竭而不足。国力衰竭,加之政府恇怯,任你练就铜筋铁骨又如何?”

杨昌济听闻此言,不置一词,觑眼看一眼毛泽东,又道,“你心里怎么想?”

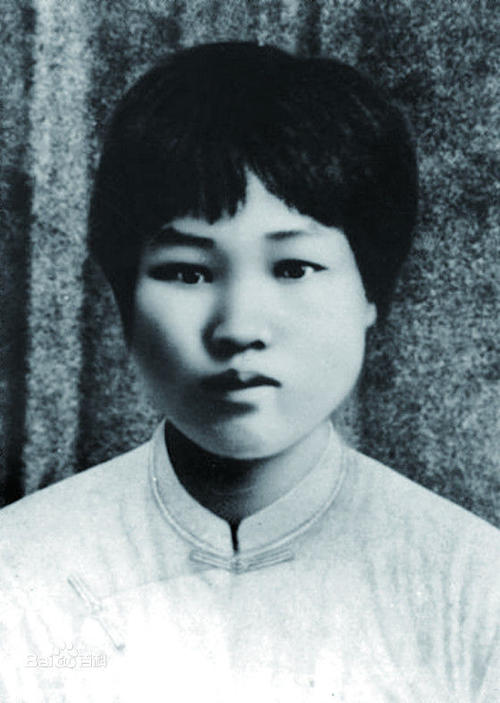

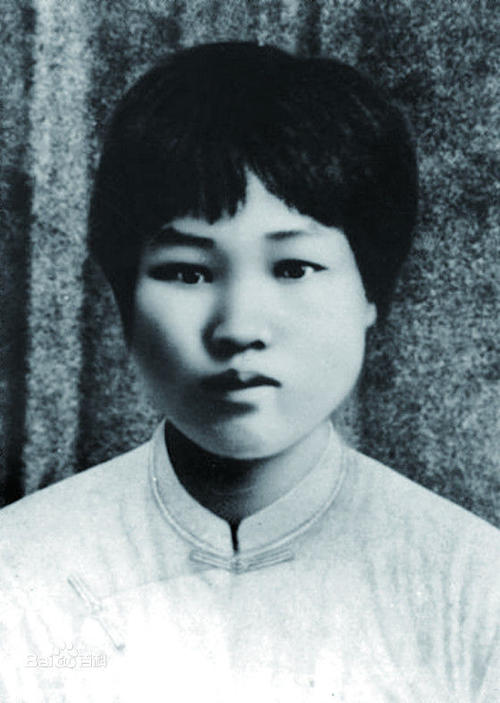

一个女孩人生得细俏俏的,豆蔻之年,肤若凝脂,鸭蛋脸上一双笑眼,走过来叫声“爸爸”。

杨昌济给毛泽东做介绍,道,“这是爱女开慧,”笑向杨开慧又道,“这是毛润之。”

师生二人且走且谈,杨开慧紧步跟在身后,听见杨昌济道,“自来论教育者,往往分为智、德、体三部……余自弱冠,即有志于教育。值世局大变,万国交通,国内人士,争倡变法自强之议,采用东西洋各国成法,创兴学校,以图教育之普及。余以为处此时势,非有世界之智识,不足以任指导社会之责……关键是,我们到底要什么。”他说一句,毛泽东点一点头,表示心领领会。

杨开慧

是时,在地球的两端,正当陈独秀与李大钊在日本东京留学生总会内,与中国学生热烈探讨商议并发表演讲之际,国内湖南一师食堂内,同学们七张八嘴,议论纷然。

窗外,口号声阵阵袭来。

“五月七日,民国奇耻!”

“何以报仇?在我学子!”

“自发组织起来,跟小日本拼命!”

萧子升握拳高呼,“走,我们去督军府抗议!”

蔡和森面色凝重,忖道,“路费何来?没钱呵……”

李立三与罗章龙前后脚进来,远远地叫声“润之,何森”,站定了道,“在教室里喊声再高有何用?”见毛泽东凝神细想,不发一语,他又道,“大家团结起来,去北京请愿游行。”

边上有人附和道,“到阎老西的督军府去!”

蔡和森面露难色,没听清咕哝了一句什么话,李立三道,“众人拾柴火焰高。”从兜里掏出两块银元拍在饭桌上,又道,“这是我这个月的饭钱。”

其时。日本国阴雨绵绵。

陈独秀手举一本书,坐在前排的同学瞥见书名,《德意志社会革命家列传》。就听陈独秀喃喃道,“国土不可断送,人民不可低头……”又道,“西洋与东洋列强之所以强大,原因就在这本朱执信先生撰写的书中,马克思与恩格斯,两位伟人崇尚工人大众的力量……”话未落音,李大钊推门而入,来不及落座,便将一份报纸递过来,攒眉斥道,“不可忍,简直不可忍……”

白纸黑字。醒目的标题跃入眼帘。陈独秀没等读毕,愤然道,“姓袁的这无异于自掘坟墓!死后还有何颜面面对祖宗?!”须臾,决然道,“守常,我们该回国了。”

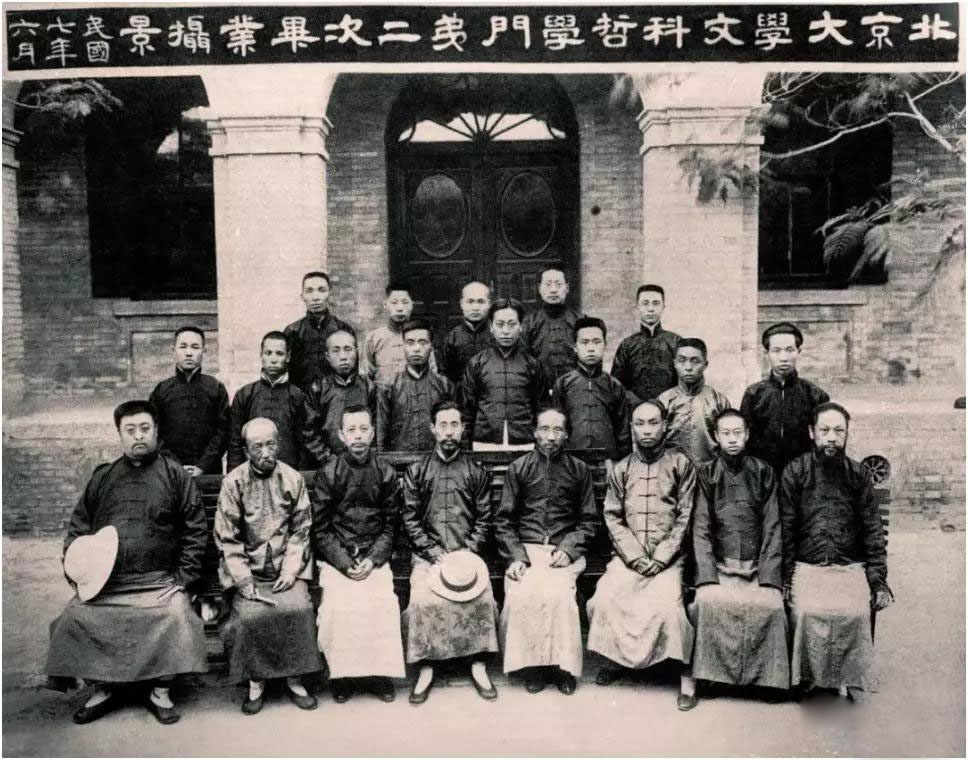

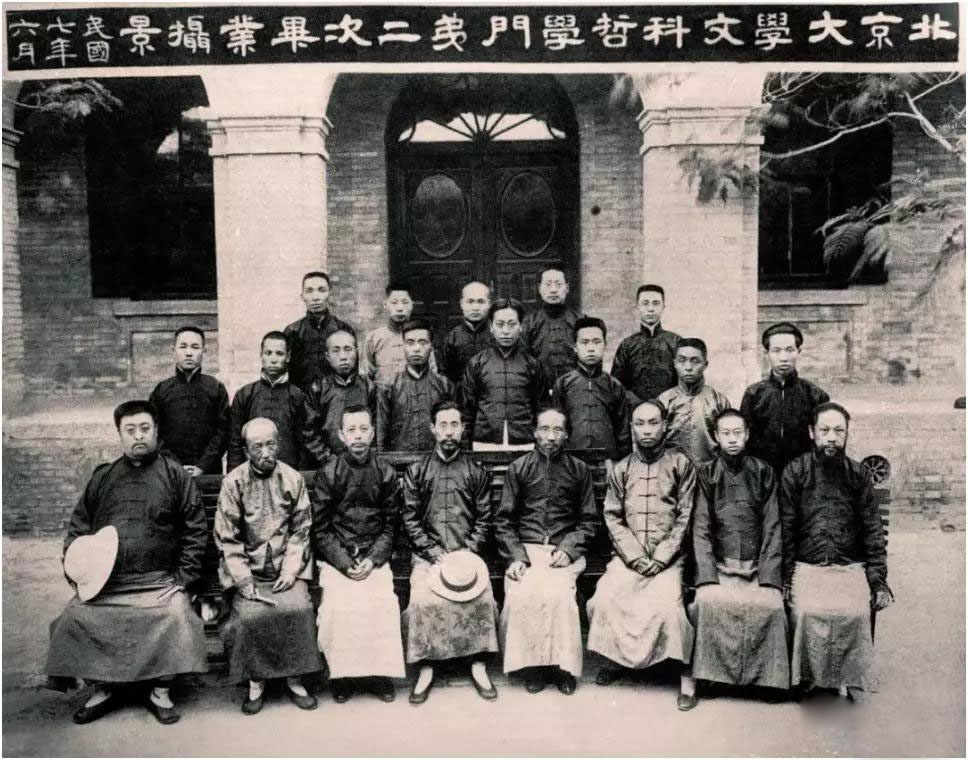

四九城。北京大学。

学校大礼堂内。蔡元培立于高台之上,先是面朝台下济济一堂的师生脱下礼帽,深鞠一躬,而后大声道,“我代表中华民国教育部,以及国立北京大学校务评议委员会,郑重宣布,兹聘请陈仲甫先生出任北京大学文科学长。”寥寥数语,却掷地有声。

掌声四起,久久不落。

讲台一隅,陈独秀大踏步上得台来,接过聘书,面向台下欠身鞠躬。

观礼者中,不少高鼻深目的外国人,只是跟随大声鼓掌。人群中不乏啧有烦言者,一个对另一个道,“这‘力主清党’,乃新官上任三把火,我等本并无异议,然而这位仲甫先生,无非会写几篇策论式的时文,并无真才实学,到北大任教尚嫌不够,更枉论要出任文科学长……”立刻引来身后人反唇相讥,斥道,“蔡元培先生来北大担任校长,到校后,没有开会发表长篇赘论,没有发表任何文告来宣传他的办学宗旨,以及方针态度。”又道,“这位留日归来的陈先生,不仅于新学有所专长,且精通文字学、音韵学、训诂学,实乃北京大学梦寐求之的人才。蔡校长慧眼识才!”

蔡元培任北大校长之前的旧北大

话说蔡元培为何来北大出任校长一职?

时间追溯至民国初成立“京师大学堂”,改名为“北京大学”,以严复为第一任校长。为时并不久。彼时之北大,虽已改名为“国立北京大学”,然则作为一所“皇家大学”,其官僚习气与衙门腐朽之气甚重。科举时代遗留下来的官本意识依旧。教员中不乏北洋政府官僚,即使碌碌无为,胸无点墨,却照样广受学生吹捧。毕业于北大法科系的陶希圣先生曾有这样的回忆文字记录——“民国初年,贵族子弟仍然不少……两院一堂是八大胡同(当时的妓院集中地)备受欢迎的重要的顾客……”言下“一堂”,即指“北京大学”,也即“京师大学堂”。

北大的前身是京师大学堂

北大的这种陈腐堕落之坏名声,蔡元培早有听闻。当得知蔡元培即将出任北大校长一职,挚友们纷纷劝其三思,担心他一旦“进去了,若不能整顿,反于自己的名声有碍。”然而蔡元培始终坚信“教育救国”之理念,更何况其时国难当头。耳畔众人苦口婆心规劝,他掸眼望向远方,喃喃道,“既然知道腐败,更应该进去整顿,就是失败也算尽了心。这也是爱人以德……”当仁不让地接受了北洋政府大总统黎元洪的北大校长委任状。

蔡元培上任北大校长

佛家讲随缘度化,道家讲道法自然。蔡元培与德国有不解之缘。

1907年初夏。那是沸腾却又被黑暗笼罩麻木了的暑天。穿一件灰黑色香云纱长衫,戴灰白色绸丝葛礼帽的清朝翰林蔡元培,已近不惑之年,终决定完成其游学德国多年的夙愿。由家乡绍兴乘船先至上海,再由上海赴德。

好友前来送行,其中一位是发小,劝道,“阿培,公费游学日本,不花自家一分一毫……”然而一句话未尽,噎在喉咙口。有人拉牢蔡元培的衣袖,未言先叹,语重心长劝其回心转念。

蔡元培只是沉默不语,极目远眺。远远的有一艘菜贩小船,正顺了桥洞悠悠然摇过来。近了,更近了。蔡元培与亲朋好友逐一拱手作别,道,“救中国必以学,而世界学术德最尊,故而游学非西洋不可,且非德国不可也。”又道,“澄思渺虑之举,心向往之。在德专修文科之学,并研究教育原理,及彼国现行教育之状况。”

众人立于桥头,默然挥手,目送其离开。听见蔡元培大声道,“待学为己用,教育救国!”岸上之人依依难舍,他又道,“吾人苟切实从教育着手,未尝不可使吾国转危为安。大家珍重!”

小船一路摇。水声潺潺,此刻听来犹如啜泣声,青天白日忽然间落起雨来了。细雨无穷无尽,桨声,水声,穿过一座接一座石洞桥,朝着镇西慢慢慢慢划过去,划过去……岸上之人,如蝇头蠕动,变作黑点,终于看不见了。

蔡元培负笈来德,系自费留学。柴米之忧无以逃遁,加之学费不菲,一切的一切,均需靠一双手拼力赚得。柏林人地皆生,首先面临语言关,苦学德语的同时,就此开启他半工半读的留德生涯。

在驻德公使孙宝琦的帮助下,蔡元培得以进入驻德使馆兼职,承诺每月可获银三十两。然而大使馆只应允照顾其食宿,并不提供任何职务与薪金。

其时,遥远的家乡尚有妻女需要抚养,踌躇再三,蔡元培给在德学习的唐绍仪的侄子唐宝书、唐宝潮等兄弟四人做家庭教师,专讲国学,每月可得报酬一百马克。朝升暮合,日日辛劳,仍时常捉襟见肘。

同乡挚友张元济见蔡元培寅吃卯粮,常常一饥两饱,实在于心不忍,于是向上海商务印书馆商洽,特约蔡元培在欧洲为该馆著文编译,酬金按照编译千字三元,著述五元的标准计算。每月可得一百马克(约人民币七千块左右),如此,蔡元培终得以安心留学。

案牍劳形的日子,紧张且忙碌,不得片刻空闲。因柏林大学的入学手续严谨而烦琐,于蔡元培多有不便,遂于1908年8月,改入来比锡,就读于来比锡大学。

话说蔡元培引进陈独秀任北大文科学长,霎时间七张八嘴,议论纷然。然而大家并不知晓,蔡元培为了能请陈独秀加入北大,曾三顾茅庐,一趟趟往返于前门附近的小旅馆,不厌其烦,熬心费力。

1916年12月底(也有一说是在1917年1月初),蔡元培到北大上任。首先决定从整顿文科入手。由于文科教员中冥顽不化者众,崇尚宋儒理学的桐城派尚占优势,亦成为北大革新之路障。

学风不端,教风散漫。大部分学生“学而优则仕”,念书只不过是为了混个文凭,以求日后仕途便捷。

许多老师“走后门”进校,只为拿一份公家的薪水。有的老师上课,直接发给学生印好的材料,而后述而不作。

彼时的北大文科学长,旧派人物夏锡祺已经辞职,亟需延聘具有革新思想,且具有真才实学者前来。苦于良才难求之际,蔡元培多次访晤医专校长汤尔和,只求尽快了解北大现状,并虚心征询文科学长的人选问题。

蔡元培任北大校长时期的自由的北大,百花齐放

汤尔和向蔡元培力荐的人便是陈独秀。对其盛赞有加,称其“确可为青年之指导者”,并找出由陈独秀主编的《新青年》,给蔡元培参看。

北大时期的《新青年》

其时,身任北大预科国文主任的沈尹默,同样向蔡元培极力举荐陈独秀,与汤尔和不约而合。

据当时正在北大上学的顾颉刚回忆,蔡元培到任那天,校工师生于校门外自成两列,恭恭敬敬给新校长行礼。但见一位着深灰色对襟棉衣,外披同色长袍的蔡元培下得车来,脱下礼帽,郑重其事地向众人回鞠了一个躬……

这一举动立时引为轰动。殊不知,彼时国立北京大学的官僚气息甚为浓厚,校长为大总统直接委派,属官府要员,校长进门时校役自然应当行礼,而他自可不必侧目。事实是,蔡元培从来没有将“北大校长”的头衔看作官职。

蔡元培从德国回来,给自己制定三个原则,借以自我约束。此三个原则是:一不做官,二不纳妾,三不打麻将。人称“三不主义”。在蔡元培看来,北京大学校长是由政府任命,而他之所以答应就任,是要来办教育,而绝非图做官。

兜兜转转,话题重回。

蔡元培因何对陈独秀青睐有加?与其新锐思想以及坚忍不拔的毅力不无关系。其时,陈独秀恰好就在京城(在上海创办《新青年》杂志如火如荼,此次与同乡好友汪孟邹进京,是为筹募资金与股份)。入住于前门“中西旅馆”。

这天,陈独秀难得偷闲,出得门来,去往附近的琉璃厂随意逛逛。偶遇在北京大学工作的老朋友沈尹默。北京大小茶肆众多,路旁一家京城老字号“吴裕泰”,一脚踏入。店面不阔,找个靠窗的位子,老友不期而会,且笑且谈,十分愉悦。

沈尹默道,“仲甫兄,何时到京?下榻何处?”

前门这一带,旧时为穷人区,多数人家没有院子,推门就进屋。挑担子的小贩远远地吆喝一声,“葫芦,冰糖葫芦,现蘸得唻——”不紧不慢地来了。

陈独秀眼稍一瞟,道,“我在上海办《新青年》杂志,近又与东亚图书馆汪原放合编一部辞典,恨不能生出三头六臂来。”觑眼看沈尹默一眼,笑道,“这次进京,特为募款而来。”随将《新青年》在上海办得如何大火,一度洛阳纸贵,逐一细数。眼下正与汪孟邹等人酝酿筹备办一个超级“大书店”,此番便是为此事招股而来。

他讲一句,沈尹默略点一点头,表示领会。问了陈独秀所住旅馆的地址,道,“仲甫兄,暂且不要回上海,隔日我会再来拜望。”

陈独秀含糊地漫应一声,并不多言。

再闲谈几句,各自散去。沈尹默急着与汤尔和晤面,将偶遇陈独秀之事,一一缕述。汤尔和听到沈尹默如此一番话,便已心中了然。慨然道,“不瞒秋明兄,我正一筹莫展。”沈尹默早已十猜八九,只是不语,汤尔和又道,“鹤卿新官上任,拜托我帮他物色北大文科学长的最佳人选,尚不可得……”

二人说走便走,赶至北大去找蔡元培。

推开校长办公室的门,汤尔和脱口道,“陈独秀到北京来了。就住在前门附近。”

沈尹默随将陈独秀的住址,以及房间号,一一写给蔡元培。而这天,正是蔡元培接到北洋政府正式任命的一天。

对于陈独秀的盛名,蔡元培其实并不陌生。

时光旋转至1904年12月。上海。

蔡元培与陈独秀曾有过一面之缘。彼时的他们,都是“反清暗杀团”成员。只是此后多年断了联系。近来几日,蔡元培细细拜读《新青年》,深深折服于陈独秀的睿智与博学,尤为赞赏其“立意革新,鼓吹民主”之新锐思想。听闻两位好友如此这般极力举荐,刻不待时,即刻前往前门中西旅馆造访。

好事多妨。接连几趟下来,数次不遇陈独秀。蔡元培毫不懈怠,锲而不舍,照旧日日前往。不见到真神誓不罢休。

1916年12月的四九城,呵气成云。

接连数日,在北京前门附近的“中西旅馆”内,店伙计发现,走廊的尽头,总看见一位中年男子,内穿中式对襟棉袄,外穿深灰色大衣,一副金丝边圆框眼镜,唇边两抹山羊胡子,颔首无言,只是来回踱步。偶尔立于窗前往外张看。

一年之中,四九城的这个季节,黑暗与寒冷同样固执。白天如做梦一般短暂。那男子默无一言,怔怔痴立,看那天的尽头远远的一朵墨云压城。一只黑猫不知从何处钻出来,浑身黝黑,毛发污暗,受到高压电线上麻雀的诱惑,企图登爬阳台外的干枯紫藤。

天越发的灰蒙蒙,隐约带了一丝雾气,压向地面。

大雪将至。要变天了。

房间里始终不见动静。旅馆伙计渐渐神昏体倦,忖度之下,探问道,“请问先生,您找哪位?”

“64号房的陈独秀先生。”

“哦。这位陈姓先生大忙人哪。”店伙计睇眼看蔡元培一眼,道,“白天不见人影,夜间常去看戏。迟迟不归,唯贪睡晚起。此刻定在呼呼酣睡。”蔡元培点头微笑。

回想这位长衫文化人来过多趟,店伙计睡眼惺忪,哈欠连连道,“我去帮你叫醒他。”

蔡元培立刻摆手,“嘘”一声,道,“勿催。我不急。”瞥见楼梯拐角处有一只长条板凳,拿过来笃定落座,仍旧悄然不响。

身为赫赫有名的北大校长,不壹而三,屈驾到街边小旅馆拜请陈独秀,足以可见,礼贤下士,爱才若渴的蔡元培,实乃彬彬君子。

这一日,陈独秀开得房门看见蔡元培坐在门外,叫声“鹤卿兄”,拱手笑道,“怎么不敲门?实在不好意思。”

蔡元培摆摆手,表示无碍,觑眼看一眼陈独秀,来不及叙旧,只管将来意表述分明。怎知给陈独秀一口回绝了。何故?日后有一次陈独秀曾对他人聊及此事,道,“蔡先生约我到北大,要我帮助他整顿学校,然而我从来没有在大学教过书,又没有什么头衔……”言下彰彰,自己并没有任何大学文凭,怎可随意承诺?且还是北大?若从另一个角度看,陈独秀是谦虚的,谨慎的,亦是有责任心的。

蔡元培吃了“软钉子”,并不放弃,坚信绳锯木断的道理,照旧前来。陈独秀计出无聊,无可奈何道,“鹤卿兄莫要责怪,实乃事出有因……”随将自己的理由和盘托出。

蔡元培只是默默地听,等陈独秀言毕,觑眼望向他,笑道,“仲甫兄博古通今,尤其拜读过先生的《新青年》,可谓学贯中西,八斗之才,非一张文凭可匹敌也。”见陈独秀不置可否,又道,“我不搞论资排辈,北大改革求贤若渴,仲甫兄没有教过书亦无妨,请你来,主抓教学的组织与管理工作……”

陈独秀忖量再三,道,“《新青年》杂志如同我的命,刊物新创,诸事繁杂,且事必躬亲,故而实难从命……”然而蔡元培诚心敬意,且接连数日不厌其烦地游说,他忽然想起好友胡适来,又道,“向蔡先生推荐一位良才,我的朋友胡适。留学美国。哲学博土。年龄比我小,但学识绝非在我之下。诗书文论俱佳。能有他任文科学长,极好。”随将胡适个人情况,一五一十,细述分明。不等言毕,蔡元培拍板道,“仲甫兄将《新青年》带到北大来,岂不两全其美?”言之至此,盛情难却,陈独秀委实不忍再拒,然则仍胸中两意三心,踌躇道,“容我暂且试干三个月,如胜任,即继续干下去,倘如不能胜任,立即回沪。”

蔡元培均一一应允。

王瑢。祖籍山西太原。上海市作家协会签约作家。作品散见于《上海文学》,《山花》,《黄河》等,已出版长篇小说《食事绘》,诗集《敲门的影子》,散文集《光影流瀑》。

王瑢。祖籍山西太原。上海市作家协会签约作家。作品散见于《上海文学》,《山花》,《黄河》等,已出版长篇小说《食事绘》,诗集《敲门的影子》,散文集《光影流瀑》。