巨鹿路上的景华新村,建成于1939年,是一幢普通的民宅,曾经的房屋主人沙尚之(沙文汉、陈修良的女儿)与其同龄,她生活、成长在此,景华新村22号还是上海地下党策划重大革命事件的指挥中心及庇护所;她的母亲陈修良作为隐蔽战线的战士,弃家抛女为革命,景华新村22号是见证我党长期在上海开展地下斗争历史的小楼。

然而,中共江苏省委和上海局为什么会先后将22号作为工作机关呢?这就要从陈修良母亲的贴身保姆——黄阿彩说起。

风雨同舟一家人

陈修良

少年时的陈修良

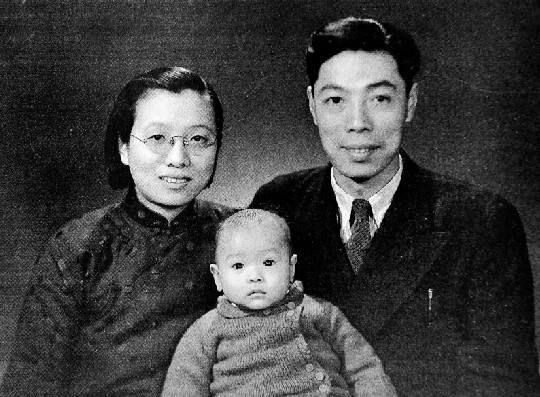

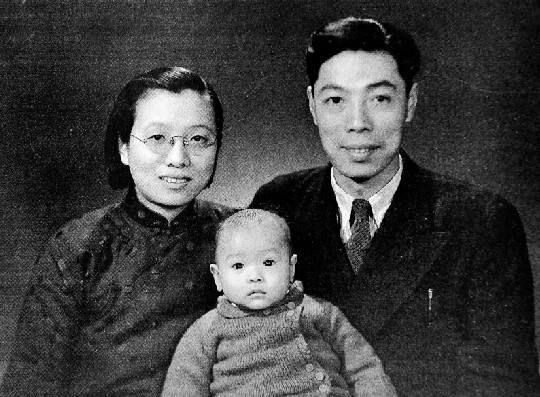

陈修良、沙文汉与女儿的全家福

上世纪三十年代,腥风血雨中,地下党组织成员被杀的杀、捕的捕、流亡的流亡,即便是坚持在上海的也到了相见不相识的地步。在如此艰难的形势下,党中央先后派出潘汉年、冯雪峰、刘晓到上海摸清地下党员的情况。在秘密而又谨慎的个别审核中,他们终于找到了沙文汉、陈修良夫妇,这是当时仅剩下不到百名幸存党员中的两位。

1937年11月,刘晓代表党中央在上海正式恢复组织,成立了中共江苏省委。刘晓为书记、沙文汉任宣传部长、王尧山是组织部长、张爱萍主管军委、陈修良担任妇委书记。可是,党的经费拮据,无论是租房还是买房,钱都是第一位的,钱从哪里来?选择哪里作为秘密机关呢?

陈修良把脑筋动到了母亲袁玉英的身上,她知道母亲手里有一笔从外祖父那里继承来的遗产。说起袁玉英,是个性格坚强且有主见的女人。她1907年生下陈修良这对孪生姐妹,就在女儿2岁时,年仅23岁的丈夫病逝了。在这个封建大家庭里,族人为抢占财产欺凌孤儿寡母,袁玉英一怒之下毅然带着女儿们冲出樊笼。她自幼识字,深知女孩子有了知识才会有自信,她宁可自己节俭,但对女儿们的教育决不含糊。于是,她不惜重金请教师到家里来教女儿国文和英文。她的苦心得到了回报,1921年,小女儿陈修良以第一名的成绩考进了宁波女子师范,大女儿也考取了启明女校。这在当时是十分难得的。

陈修良姐妹出生的年月正是女英雄秋瑾殉难的同年同月,袁玉英时常为女儿们诵读"秋风秋雨愁煞人"的诗句,这一切在女儿幼小的心灵留下了不可磨灭的印象。陈修良原本想成为书法家,还拜沙孟海为师。然而,正是中国社会风云突变的时代,这一股股浪潮震撼着陈修良的心灵。她对沙孟海说:"写字是雕虫小技,我要革命去了。"母亲支持陈修良"投笔从戎",她心甘情愿做起了女儿的帮手。她们在宁波丝巷弄的家成了开会和秘密印刷文件的地方。"四.一二"国民党大屠杀后,袁玉英冒着生命危险奔波在宁波、上海和杭州之间,倾其所有掩护革命同志,他们由衷地将这位母亲唤作"众家姆妈"。

显然,这时由陈修良和沙文汉夫妇出面寻觅机关场所是极其危险的,觉察出了女儿女婿的为难,袁玉英答应由她出面去租房子。但是,才逾不惑之年的袁玉英因患有青光眼,双目近乎失明,一个瞎子怎么可能到处看房呢?袁玉英丝毫不慌张,她把找房子的任务交给了自己信赖的"另一双眼睛":贴身女佣黄阿翠。

陈修良与沙文汉

于是,黄阿翠迈着一双小脚,上午出去看房子,晚上回来汇报情况。有一天,当她走到巨籁达路(今巨鹿路),立刻就看中了这个新建成的景华新村。她向人打听后才知大房东就是上海滩赫赫有名的房地产商周湘云,这条弄堂的地皮是从周湘云的私家花园划出一半建成的……

黄阿翠在打听情况,引起了弄堂口看门的"印度巡捕"注意,他对穿着简朴的黄阿翠吼道:"走、走,这地方的房子是你买得起的吗?"黄阿翠反唇相讥:"我是买不起,但我是给东家来看房子的,你连买主都要赶走吗?"

沙文汉和陈修良以及母亲综合了黄阿翠的描绘,又实地去看了房子,一致认为这是个比较理想的省委机关地点:景华新村地处法租界,日本兵是不能够随便进入的;景华新村里的每一幢房子自立门户,还有巡捕看管大门,人与人之间的关系有隐秘性,党的机关设在这里轻易不会被注意。

这时的他们还把一切安全系数考虑到了,比如:22号地处弄堂的最末一排,紧靠周湘云的私家花园(今延安饭店),万一有情况,可以从后门撤出去,通过篱笆到大花园脱身;又如22号在连体房子的中间,三楼的晒台相互连接,如果前后门都有人把守,可以跳到别人家的晒台转移。

1939年7月,陈修良的母亲以陈馥的名字付了1500块银元,以每月140元法币的租金承租了景华新村22号。从此,它成了江苏省委的秘密机关。

回忆这段经历时,沙尚之说她小时候就时常一根根地抽掉竹篱笆,然后钻进周家花园茂密的树丛中,要么抓毛毛虫玩,要么采花草过家家。父母几乎是没有时间管她的,和她相依为命的是外婆。

叱咤风云景华村

1939年7月,陈修良和丈夫沙文汉抱着女儿阿贝(沙尚之)住进了22号。陈修良夫妇和女儿住在二楼,母亲和保姆黄阿翠住在三楼,这就组成了一个五口之家。

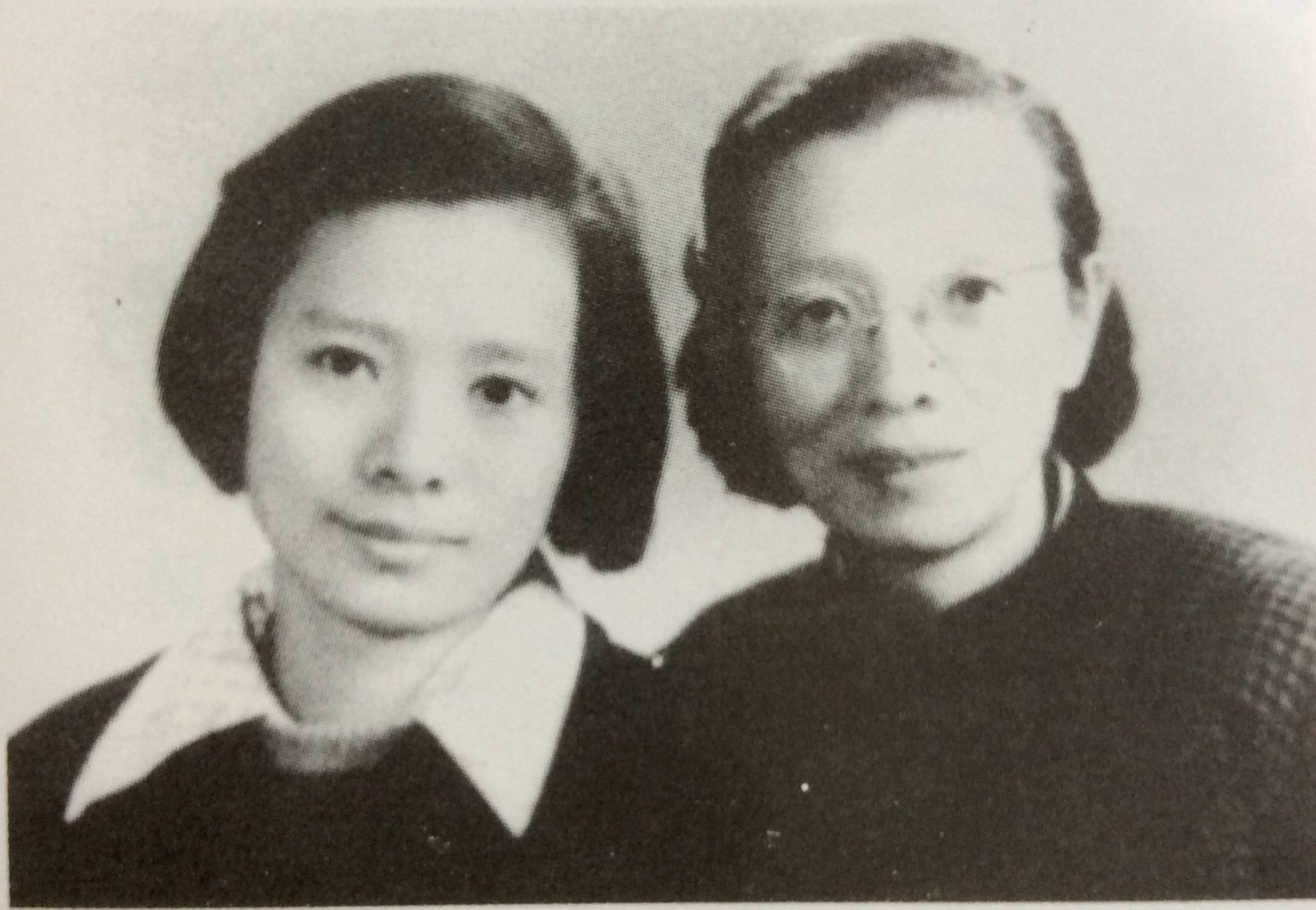

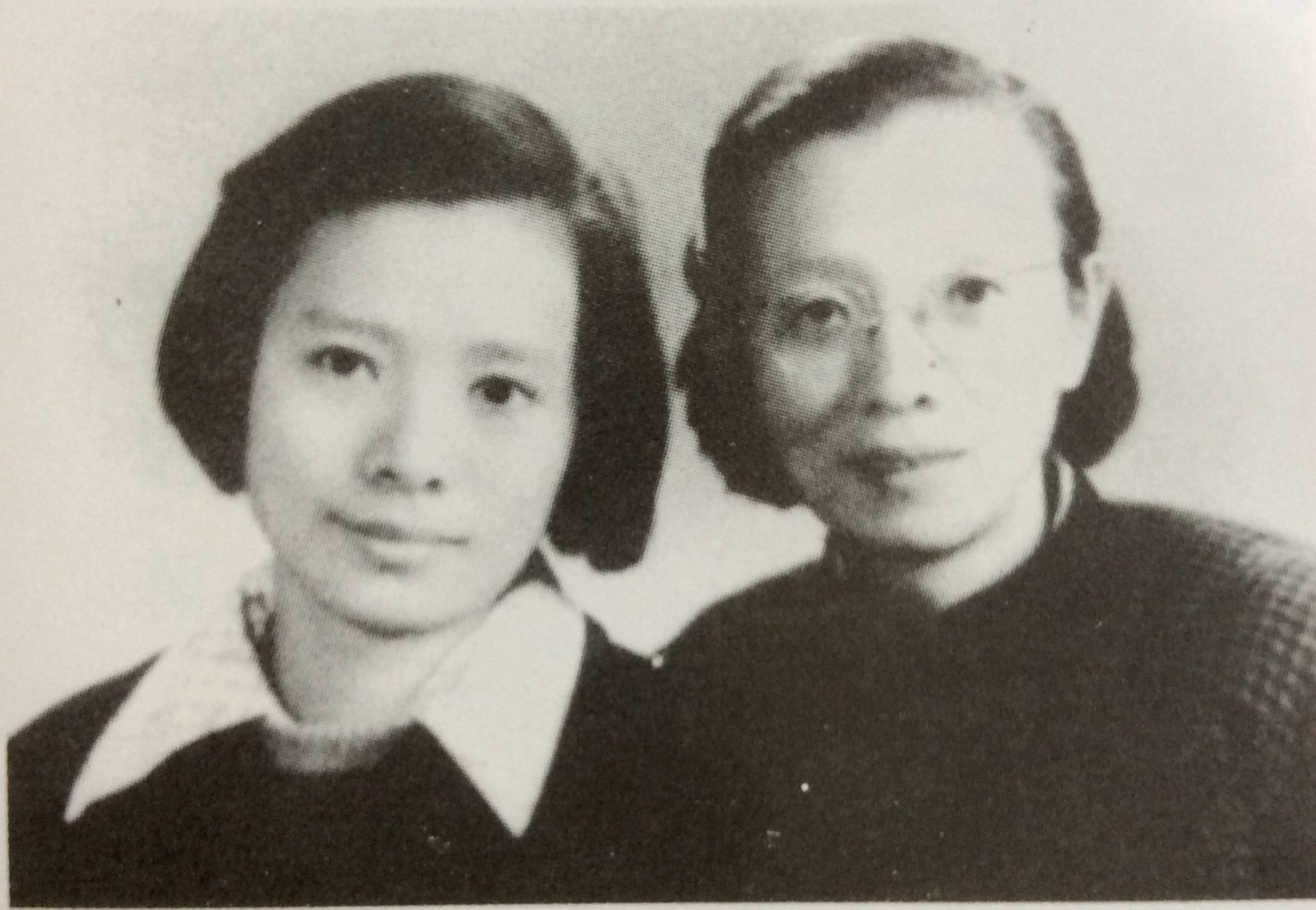

陈修良与女儿沙尚之

为了隐蔽工作的需要,袁玉英从此改了名和姓,真正和宁波亲友"断绝"了关系。户口簿上陈馥是户主,在邻居们的印象里她穿着体面,平时蛰居屋内,几乎足不出户。沙文汉化名陈元阳,自称是陈馥的侄子,乡下有土地,因为逃难才来上海暂住。当时孤岛的"寓公"不少,加上沙文汉风度翩翩,倒也没引起怀疑,而陈修良则化名陈素梅,亲生女儿成了侄媳妇。

虽然一家人表面光鲜,但刚搬进时简直是家徒四壁。每个房间都是空空荡荡的。在这个中产阶级集中居住的地方,如此寒酸显然会引起怀疑。然而,中共江苏省委机关有着铁一样的纪律:绝对的单线联系,来往人员必须控制在秘密战线的几位高层领导之间,所以没办法发动党员有钱出钱、有力出力。

几位核心“各显神通”了,组织部长王尧山送来了大衣橱、五斗橱和梳妆台;文委书记孙冶方搬来了两只书橱;朱枫买来了一张桌子和四把椅子,加上陈家搬来的旧家具,勉强拼凑起和景华新村的住户能接上轨的家。

沙尚之说外婆的防范意识很强,她让黄阿翠预先把重要的物品打成一个小包袱,一旦有情况拎着就走。父亲每次外出都与外婆约定:如果发现意外,他会设法叫面店送两碗面到家,作为危急的信号。没想到几天后,外婆突然听到后门口有人喊:"哪一家定了两碗面,快点下来拿。"她当即一惊,叫黄阿翠去拿小包袱转移。没等下楼,听到隔壁三楼的邻居推窗喊道:"是我家要的面……"虚惊了一场。

即便是到家来的"客人",外婆也不让直呼其名。刘晓体形肥胖,外婆就给他起了个"大肚皮"的绰号;刘长胜叫"摇篮的爷",缘于沙尚之婴儿时睡过的摇篮后来送给了他的儿子。

有陈馥"坐镇",大家的心里都觉得踏实和安全。也因为这个原因,1941年"皖南事变"后,刘晓交给陈馥一个重大的任务,请她收留新四军副政委饶漱石,并确保他的生命安全。陈馥点头应允,她承诺愿以生命担保饶漱石的安全。

住在22号的日子里,喜欢看美国原版电影的饶漱石偶然也会让陈修良带他去杜美电影院(东湖电影院)看场电影,他英语不错,看电影时还会充当"翻译"。更多的时间饶漱石静坐在家里陪阿贝,他喜爱这个小姑娘,阿贝让他想起了远在法国的女儿和妻子。

四个月后,饶漱石离开了景华新村22号,渡江去了盐城新四军军部……

1941年12月"太平洋事变"发生后,日军便进驻到了租界,上海的形势顿时变得险恶起来。为了保持实力,江苏省委全部迁到了淮南根据地,陈修良也奉命离开上海到达新四军根据地。景华新村22号一下子冷清了,只剩下双目失明的外婆带着外孙女以及小脚女佣。可再艰难,陈馥也要把这个好不容易建立起来的秘密机关保护好,说不定哪一天又要派上用处了。

在沙尚之的记忆中,只出不进的生活开支使外婆用完了私蓄,但每月房子的租金是一定要付的。无奈,外婆不得不把22号的三层楼租出去,收租金贴补家用。外婆坚信朝一日这里还将作为秘密机关地点,为此,她对对房客的身份是选了又选,最后选中了一位没有任何背景的家庭妇女与她们同住。

伤心最是无泪处

陈馥的预见没错,抗战胜利后,景华新村22号再一次"热闹"起来,它又成为了中共中央上海局的秘密机关。胜利的喜悦并未维持几天,国共合作破裂,国民党加紧了内战的准备。就在这时,华中分局谭震林副书记找陈修良谈话,要她潜入国民党首都南京,担任中共南京市委书记。

首都南京,"军统"、"中统"特务机关林立,更有一批三十年代从苏联回国的党员成为叛徒后被吸收到了特务机关担任要职,他们的主要任务就是到处发现、辨认曾经是同事、同学的中共党员。南京党组织从1922年初建到陈修良受命前已经遭到过八次毁灭性的破坏,拿陈修良的话来说:"几十万条生灵在雨花台惨遭杀害,雨花台是用尸骨堆砌起来的。"

春寒四月,沙文汉和陈修良在根据地话别。沙文汉对妻子说:"南京城犹如虎穴,那些叛徒大都认识你,万一落入他们的手……"陈修良接口道:"绝无生还之理。"她定神看着丈夫在她挑行李的扁担上刻写的"不入虎穴,焉得虎子"八个字又说:"我是抱着必死决心的。风潇潇兮易水寒,壮士一去兮不复返。"

妻子的凛然正气,令沙文汉感慨万千,他说:"陈福(陈修良小名)我要送你一首诗,以壮行色。"陈修良接过诗吟道:男儿一世事横行,巾帼岂无翻海鲸?不入虎穴焉得子,如今虎穴是南京!

从1942年陈修良奉命离开上海到1946年受命于南京,陈修良已经足足四年没有见过母亲和女儿了。此去前途凶险,她应该和生命中最亲密亲人告个别。

陈修良回来了,回到了阔别四年的景华新村22号。当沙尚之回忆起6岁时的这段情景仍记忆犹新:只见门外走进一位风尘仆仆的女人,小姑娘瞪大着眼睛追问:"侬是啥人?是新来的保姆吗?"这个女人湿了眼睛,喃喃道:"阿贝,我是你妈妈,乖孩子,我是你妈妈呀。"

沙尚之依稀记得母亲是戴眼镜的,但她一直将孙冶方的夫人洪克平当成自己的妈妈,因为她戴眼镜,怎么现在又冒出个妈妈?直到外婆告诉她是真妈妈回来了她才高兴起来,"啊,我有妈妈了,我又有一个妈妈了……"陈修良拿出为她买的几本谜语书,她和妈妈真正亲热了。

此情此景让陈修良无比酸楚:一晃四年,女儿不认她,母亲也苍老了许多。在女儿面前,陈馥丝毫不提自己的难处,只是用双手摸着陈修良的脸和身子说:"阿福,你很瘦,可听声音,你精神很好。"

团聚的日子不过几天,又到了和亲人分别的时间了。

巾帼岂无翻海鲸

陈修良领导的南京市委,在国民党统治中心异常严酷的环境中坚持到南京解放。这届市委是建党以来存在时间最长的一届,陈修良则是中共南京市委有史以来唯一的女书记。

从1946年上任到1949年解放,陈修良领导市委组织导演了一幕幕惊心动魄、光彩照人的正剧。在众多的斗争中,震动全国的"五.二0"学生运动正是上海局在景华新村22号二楼的亭子间里策划的。

1947年5月,陈修良接到了丈夫要她"回去料理家务"的信件,这是要她回上海开重要会议的通知。自从她去南京工作后,和上海局的联系就凭借这带有暗语的家信了。

在那间十几平方的亭子间里,当刘晓、刘长胜、沙文汉听陈修良说到物价暴涨,大学公费生每天的伙食费少到只够买两根油条,学生的不满和怨言到了一触即发的地步时,刘晓对陈修良说:"学生像晴雨表一样反映出人心所向,分局研究决定,组织一次由上海、南京、苏州、杭州、天津等地学生参加的大规模斗争,由南京先突破。你看,南京能不能打这个头炮?"刘长胜这时也说:"南京是蒋介石的老窝、国民党首都,如果带头突破,在全国会产生很大影响。"

陈修良斩钉截铁地说:"我们可以承担这个任务,先带头。"

离开景华新村时,沙文汉关切地叮嘱妻子说:"在敌人的眼皮下开展群众工作,共产党人的作用就要像酵母和在面粉中,看得见它在慢慢发酵,却找不着它究竟在什么地方。"陈修良记住了丈夫话,也深深感受到沙文汉是多么冀盼妻子的成功和平安。这次具有深远影响的事件,被毛泽东高度评价为继军事战线后,在中国境内对国民党反动派进行斗争的第二条战线。从政治上有力地震撼了国民党的统治基础。

狂风吹尽始得金

1979年,党的十一届三中全会召开后,陈修良这位无产阶级革命前辈在经历了最严酷的考验后,终于回到了使她百感交集的故地:景华新村22号。

景华新村

作为女儿,沙尚之真正了解母亲是在她生命的最后20年里。她发现母亲历尽坎坷,却依然鲠直、坦率。陈修良的思维依然清晰,潜心研究党的历史成为她晚年最大的心愿。景华新村22号的二楼,无论白天还是夜晚始终亮着灯光,陈修良用饱醮着血和泪的笔,抒发自己对各个时期的战友及亲属的深切思念和敬意。这时,她的眼力已经相当差了,她就用放大镜和记号笔写,一页纸写不了多少字,然后请人誊抄。骨头疼得坐不住了,她就站着写。在她生命的最后一二年里,她实在站不住、写不动了,她就口述并录音。她要抓紧时间为受到不公正的同志讨还清白,她认为党的真实历史就蕴藏在这些革命者的事迹与经历之中,这对后人研究并了解党史是非常宝贵的资料。

陈修良与生命赛跑,写出了一百多万字的回忆录和历史资料。很难想象她瘦弱的体内蕴含着如此旺盛的精力?显然,这是一个共产党人由衷的责任感和使命感。

1998年11月6日,陈修良走完了她92年的坎坷人生。但是,景华新村22号的灯光依然明亮,陈修良"坚比峰石,挺若苍松"的高风亮节依然活在人民的心间。

章慧敏,中国作家协会会员、上海市作家协会会员、中国微型小说协会常务理事、副秘书长,上海微型小说学会副会长。热爱生活,关注生活,感恩生活,愿真实地记录生活中的点滴并奉献给读者。出版了报告文学集:《死亡的天使》《人生广角镜》《江山如此多娇》《商海潮》《拐角有爱》《情动天府》《右岸·苏州河》《繁华深处》《青草沙之歌》《鱼翔潜底》等著作。

章慧敏,中国作家协会会员、上海市作家协会会员、中国微型小说协会常务理事、副秘书长,上海微型小说学会副会长。热爱生活,关注生活,感恩生活,愿真实地记录生活中的点滴并奉献给读者。出版了报告文学集:《死亡的天使》《人生广角镜》《江山如此多娇》《商海潮》《拐角有爱》《情动天府》《右岸·苏州河》《繁华深处》《青草沙之歌》《鱼翔潜底》等著作。