第三章

一边是《前锋》,一边是爱恋

1923年8月,瞿秋白到了南京,参加中国社会主义青年团第二次全国代表大会,与会者有刘仁静、邓中夏、李求实、恽代英、施存统、柯庆施等代表三十多人,这次大会为期6天,在南京东南大学召开。

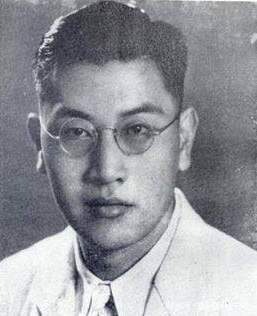

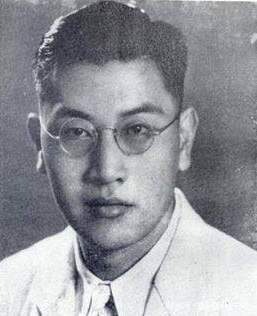

瞿秋白

此时,瞿秋白主编的《新青年》季刊和《前锋》杂志刚刚出版才一个月之外,他心目中还怀着一个开拓型的出版者的自得,这个24岁的中共早期出版人,既是新青年,也是思想上的“前锋”。

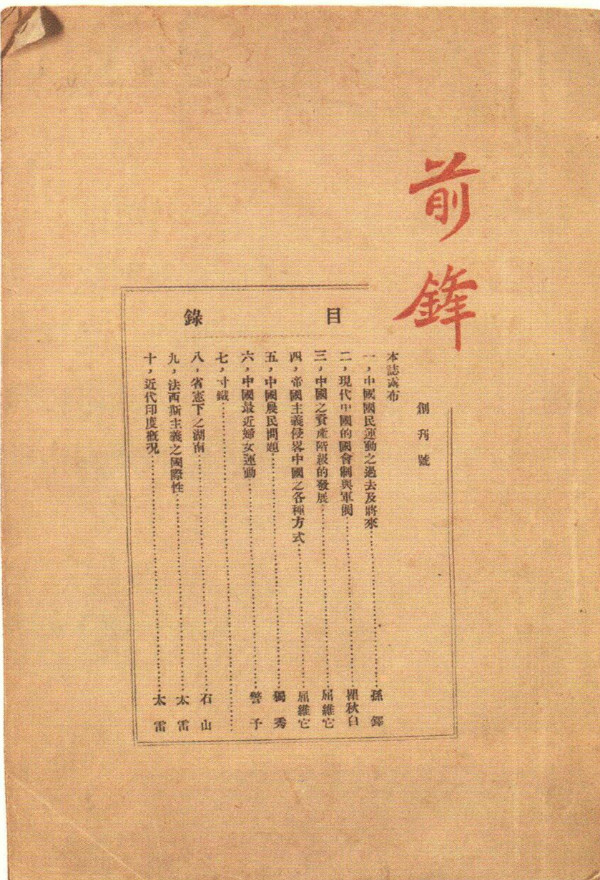

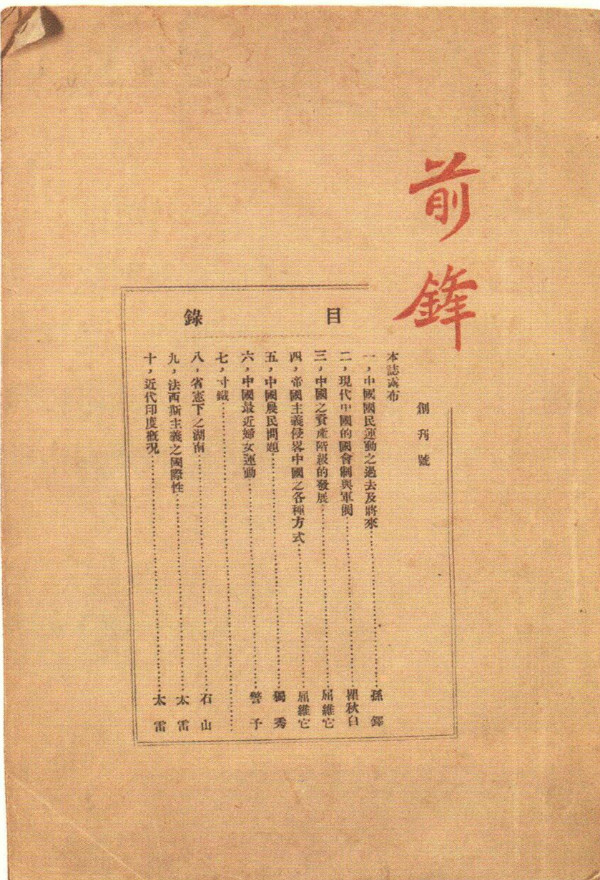

《前锋》杂志和《新青年》季刊有同一个主编,而且都是中共中央机关刊物,可以称得上是姊妹刊。

《前锋》杂志为16开本,创刊号封面上角为中文刊名“前锋”,红色魏碑体,刊名下方有期号,封面中间双线框内为目录,封底为英文刊名“THE VANGUARD”和目录,英文下面为一红色图案,中间是镰刀与锤子。

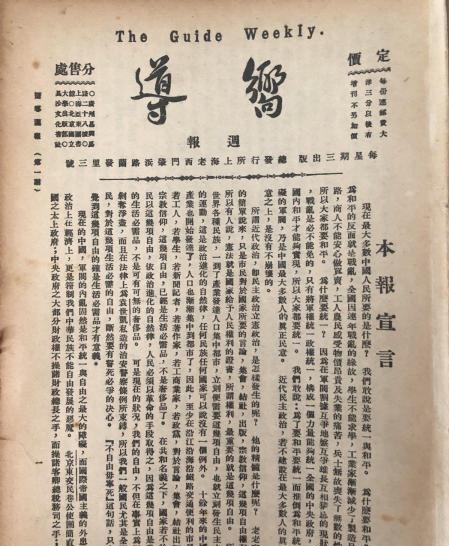

《前锋》

瞿秋白在发刊词《本报露布》上以一系列有力的排比句写道:“我们知道不去掉军阀政治,不革新自强,决不能脱离半殖民地的地位;我们更知道不去掉利用军阀奸商和掌握关税运输权的外国势力,中国国民永远没有革新自强的机会;我们知道除了广大而且剧烈的国民运动,没有别的方法可以去掉军阀和外国势力的压迫”。

随后,他指出了《前锋》的办刊宗旨:“我们认定国民运动是中国国家生命之救星,是备受压迫过困苦生活的全中国人民之救星:我们在此运动中,不敢说是领袖,更不敢说是先觉,只愿当前锋,只愿打头阵;这头阵也许大失败,但我们并不怕失败,我们只希望无数量的爱国同胞,不断的踏着失败的血迹前进。”

《前锋》创刊号,发表有瞿秋白《现代中国的国会制与军阀》,陈独秀《中国农民问题》、向警予《中国最近妇女运动》、孙铎《中国国民运动之过去及将来》、屈维它《帝国主义侵略中国之各种方式》等文章,讨论国内政治及国民运动等问题。

对于《前锋》杂志,瞿秋白期许它成为“国民运动的一支尖兵,打头阵的前锋”,但他在爱情里似乎没有打头阵的前锋精神。

社会主义青年团第二次全国代表大会召开时,丁玲和王剑虹正住在东南大学的学生公寓里。她们刚刚离开中共首所平民女校,思想上很苦闷,但她们决定“自己学习、自己遨游世界”,反正“一定要按照自己的理想去读书、去生活”。她们过着极度俭朴的生活。没有买过鱼、肉,也没有尝过冰淇淋,去哪里都是徒步,把省下的钱全买了书。如果能买两角钱一尺的布做衣服的话,也只肯买一角钱一尺的布,所以她们也不像其他女学生一样穿裙子,而是穿着长裤,也不投考学校。人家看她们很怪,要赶她们出去。在这种境遇下,生存总归是会出问题的。也正是在种境遇下,她们的“名声”很大,自然被参加会议的柯庆施得知了。

丁玲和王剑虹

柯庆施在平民女校高级班讲过课,丁玲和王剑虹都算是他的学生。丁玲她们叫柯庆施为柯怪,虽然不喜欢他,但好在他找她们也不是想找一个女友谈谈恋爱,或是玩玩。因此,丁玲她们也并不十分给他下不去。柯庆施特别雇了一辆马车,请她们去游灵谷寺。

第二次,柯庆施带来了施存统,施存统找了丁玲和王剑虹的同学王一知做爱人,此时已经育有一个女儿。第三次,他们带来了瞿秋白。

丁玲在回忆中写道:“后来,他们带了一个新朋友来,这个新朋友瘦长个儿,戴一副散光眼镜,说一口南方官话,见面时话不多,但很机警,当可以说一两句俏皮话时,就不动声色地渲染几句,惹人高兴,用不惊动人的眼光静静地飘过来,我和剑虹认为他是一个出色的共产党员。”

这篇回忆录写于1980年,隔了几十年,瞿秋白“不惊动人的眼光静静地飘过来”的情形,如同无所不在的雪,仍旧飘荡在记忆中,也可见当时丁玲对瞿秋白的印象何等深刻了。

瞿秋白再次见她们时,和她们谈起了俄国作家和作品,他凭借丰厚的俄国文学素养,让两个深爱俄国小说的女孩子为之着迷,她们紧闭的话匣子也打开了,于是她们讲起一年来东流西荡的生活和不切实际的幻想。瞿秋白建议她们去上海大学文学系听课,说那是一个正规的学校,“可以学到一些文学基础知识,可以接触到一些文学上有修养的人,可以学到一点社会主义”,那时候,上海大学刚刚建立,瞿秋白被李大钊推荐担任了社会学系主任,他保证丁玲和王剑虹可以自由听课,自由选择。可以说,在成为师生之前,他们已经成为朋友了。

上海大学旧址

秋天,丁玲和王剑虹入上海大学,在中文系做旁听生,王剑虹二年级,丁玲一年级,同学中有戴望舒、施蛰存等人。

戴望舒

施蛰存

上海大学校舍比较简陋,“它没有校门,不挂招牌,自然没有什么大礼堂了。把并排的两个房间的墙壁拆掉,两间成为一间,算是最大的讲堂”,师生关系民主,学习风气活泼,“培养了许多优秀的革命人才”,比如秦邦宪(即博古)、王稼祥、关向应、杨尚昆等。

瞿秋白讲授社会科学概论和社会哲学,学生都很喜欢听他的课。据丁玲回忆:“除了社会学系本班的学生,还有中、英文系的学生,其他大学中的党团员或先进的积极分子,甚至我们的好教师恽代英、肖楚女、上大附属中学部主任侯绍裘等同志都愿来听听。……当课堂开始安静下来的时候,我看到秋白从人丛中走进课堂,走上了讲台。他穿着一件西装上衣,手上拿着一顶帽子,他的头发向后梳,额角宽而平,鼻梁上架一副近视眼镜,与他的脸庞很相称。他和蔼亲切地微笑着,打开皮包,拿出讲义和笔记本,开始讲课了。他的神志安逸而从容,声音虽不洪亮,但即使站在课堂外的同学也能听到……”

在丁玲眼中,瞿秋白是最好的教员,也和她们相处得不错。几乎每天下午课后,瞿秋白都会去到她们的住处,和她们讲希腊、罗马,讲文艺复兴,也讲唐宋元明。不但讲死人,而且也讲活人。他把她们当作同游者,一同游历上下古今,东南西北。所讲的内容要么文学,要么就是社会生活中的形形色色。为了帮助她们很快懂得普希金的语言的美丽,他教她们读俄文的普希金的诗……

王剑虹喜欢旧诗旧词,常常低回婉转地吟诵,她对瞿秋白的博学多才和俊秀神采所吸引,不知不觉之间沉浸在爱慕中。

王剑虹1920年随父亲王普山来到上海求学,并参加妇女工作,后来与王会悟一起在《妇女声》担任编辑,还为《妇女声》、《民锋》等刊物撰写文章。平民女校创办后,王剑虹回到家乡常德,动员丁玲、王一知等人加入这所学校。

有一天丁玲发觉,瞿秋白对她们的态度突然变了,施存统告诉丁玲,说瞿秋白堕入恋爱里边了。丁玲知道施先生是老实人,就逗他:“他会爱谁?是不是爱上你的老婆了?一知是很惹人爱的,你小心点。”施存统翻起诧异的眼光看着丁玲,丁玲笑着就跑了。

接着,丁玲又发现王剑虹也有了什么变化,她莫名地觉得烦躁。当瞿秋白再一次来到她们的小亭子时,丁玲听着一双皮鞋声慢慢地从室外的楼梯上响了上来,她知道,这是瞿秋白的脚步声,不过比往常慢点,带点踌躇。丁玲突然觉得有机会可以发泄她几个钟头来的怒火了。她站起来,猛地把门拉开,吼道:“我们不学俄文了,你走吧!再也不要来!”然后,把门猛然关住了。

丁玲无聊地躺在床上,等着王剑虹回来。她偶然翻开垫被,垫被底下放着一张布纹信纸,密密地写了一行行长短诗句,这才知道,王剑虹在热烈地爱着瞿秋白。

王剑虹是一个自尊心极强的人,只把爱情关在心里,丁玲为她难受。她找到瞿秋白住处,把剑虹的诗慎重地交给了他,说道:“你要知道,剑虹是世界上最珍贵的人。你走吧,到我们宿舍去,她在那里。我将留在你这里,过两个钟头再回去……”

瞿秋白握了一下丁玲的手,说道:“我谢谢你。”然后到王剑虹的宿舍去了。就这样,丁玲成了瞿秋白和王剑虹的红娘,后来丁玲以秋白、剑虹为原型写了一部长篇小说以《韦护》。

而据丁玲儿子蒋祖林在《丁玲传》里写道,丁玲对蒋祖林回忆道:“瞿秋白是我那几年遇到的最出色的一个男子,而且十分谈得来……”还说:“其实,那时瞿秋白是更钟情于我,我只要表示我对他是在乎的,他就不会接受剑虹。”

瞿秋白在上海大学担任教务长兼社会学系主任,8月间发表《现代中国所当有的“上海大学”》,设想把上海大学办成“南方的新文化运动中心”。

与此同时,他开始兼管中共宣传工作,一边教学,一边恋爱,一边创作,一边搞宣传,一边办杂志。1923年12月,《前锋》第2期出版,发表了瞿秋白《太平洋问题与美国钱袋里的中国》一文,颇具远见地指出,正如日本在欧战中坐收渔翁之利一样,目前美国突然猛进,乘欧洲疲敝之际,将目标转向远东,转移到东亚,将有可能用对付菲律宾的手段对付中国,“使中国完全成他的殖民地,将中国装到他的钱袋里去。”

1924年1月,瞿秋白和王剑虹结婚,不久,前往广州参加国民党一大。会议期间,他时刻想念远在上海的王剑虹,几乎每天都要寄回一封用五彩布纹纸写的信,还常夹得有诗。

“1924年1月12日:

……你偏偏爱我,我偏偏爱你——这是冤家,这是“幸福”。唉!我恨不能插翅飞回吻……

爱恋未必要计较什么幸福不幸福。爱恋生成是先天的……单只为那“一把辛酸泪”,那“愔愔奇气来袭我心”的意味也就应当爱了——这是人间何等高尚的感觉!我现在或者可以算是半个“人”了。

梦可!梦可!我叫你,你听不见,只能多画几个“!!!!”,可怜,可怜啊!

“梦可”是法语“我的心”的音译,瞿秋白称王剑虹为梦可,是把她视同宝贵的心,爱的极深。

“2月16日:

这两天虽然没有梦,然而我做事时总是做梦似的——时时刻刻晃着你的影子……没有你,我怎能活?以前没有你,不知道怎样过来的,我真不懂了。将来没有你便又怎样呢?我希望我比你先没有……

“2月28日:

我苦得很——我自己不得你的命令,实在不会解决我的人生问题。我自己承认是“爱之囚奴”,“爱之囚奴”!我算完全被征服了!

人非木石,都有相近的七情六欲,其中包括夫妻情和同志爱。爱情生活中,有欢乐,也会有痛苦。新婚之恋,分离之苦,谁也难免。年轻而多情的瞿秋白在新婚后远别爱人之际,写下这些炽烈如火的爱的文字,是十分正常和健康的感情。

他不仅珍惜自身的爱,而且憧憬人类社会的爱:

我们要一个共同生活相亲相爱的社会,不是要一所机器栈房呵。这一点爱苗是人类将来的希望。

要爱,我们大家都要爱——是不是?

——没有爱便没有生命;谁怕爱,

谁躲避爱,他不是自由人,

他不是自由花魂。

这怀着自由的花魂,在给王剑虹的信中附上了一首豪情万丈的诗:

万郊怒绿斗寒潮,检点新泥筑旧巢。

我是江南第一燕,为衔春色上云梢。 ”

这中间,《前锋》第3期于2月出版,刊发有陈独秀《一九二三年列强对华之回顾》、恽代英《革命政府与关税问题》等文章,从经济角度探讨国民革命问题。

陈独秀在文中指出,中国穷而乱、乱而穷的因果循环,是拜帝国主义列强所“厚赐”,中国人民应该牢记英美法日等列强“是我们的第一仇敌,比军阀更毒的仇敌”。

恽代英则写道:“在今天这种政治经济情形中,弱小的国家不愁没有机会,争得独立自由;只愁这种国家的国民,全不预备这种抗争的意志与力量。世界上还有不少次的大战争呢!各国的国交,都有很多罅隙。他们的实力,亦并不像我们所想像的那样可怕。有血性的、不愿束手待毙的中国人,你想想你应当怎样做呢!”

恽代英

在这穷弱的旧中国,应当怎样做?王剑虹或许不会去想这些,病重期间,她给远在广州的瞿秋白留下一封遗书:“我生活在你的爱抚之中,虽然只有半年,我已经感到无比地满足了。半年不过是人生激流中的一片涟漪,然而它却是无比绚丽多彩的一朵浪花。病魔纵然夺走我的生命,但不能夺走我对你的爱。南京莫愁湖上的月夜真令人留恋。你把爱的诗句刻在美丽的雨花石上,让我永远地珍藏。那时,你曾经教我吟诵普希金的诗,此刻我又想起那美丽真诚的诗句,就让我摘用来向你永诀吧!——我那么温柔专一地爱过你,我一点也不愿使你难过悲伤,愿上帝给你另一个人,也象我爱你一样。”

爱只有到了最彻底的时候,才是无私的,而无私的爱是人世最美好的东西,对于两颗追求自由的心来说,爱也是光明和自由的象征。

瞿秋白回到上海后,每天忙完工作,就在妻子卧病的床边,一面写作,一面照料她。

此时,正是暑假,丁玲离开了上海,她所乘的轮船迎着滚滚长江的浪头,驶向上游,回到湖南。不久,她忽然收到剑虹堂妹从上海来电:“虹姊病危,盼速来沪!”

丁玲马上离开刚刚领略到温暖的家,又匆匆忙忙独自奔上惶惶不安的旅途。回到上海,“人去楼空”。年仅21岁的王剑虹已经死去一一棺木停放在四川会馆。留给丁玲的,只有王剑虹的一张照片,用一块白绸巾包着。瞿秋白在王剑虹照片背后题了一首诗,开头写道:“你的魂儿我的心。”

瞿秋白送给杨之华的“礼物”

瞿秋白跟苏维埃俄国有缘,跟11月7日这个日子有缘,1922年11月7日,他在哈尔滨等待着去俄国,1924年11月7日,“十月革命”五周年纪念日这一天,他与杨之华结婚。

此时,瞿秋白正在上海大学任教,杨之华则是上海大学学生会负责人。

杨之华

杨之华,浙江肖山县人,既聪敏好学,又有超群的美貌。1920年与沈剑龙结婚,后听说上海《星期评论》社要组织一批青年到苏俄去学习,便只身来到上海,留在《星期评论》社工作。1922年7月,杨之华开始关注妇女解放问题,在陈望道主编的《民国日报》副刊《妇女评论》上发表《社交和恋爱》、《离婚问题的我见》等文章,喊出了自由解放的心声。

1923年底,杨之华考入上海大学社会学系,不久加入上海大学社会主义青年团。她和同学一样感觉教授瞿秋白是“骄傲的”,“冷酷的”,直到一次在鲍罗廷家中相遇,杨之华才对瞿秋白有了新的认识。

那天,团支部通知杨之华到苏联顾问鲍罗廷那里去作汇报,原来鲍罗廷夫妇想了解上海妇女运动的情况。杨之华遇到瞿秋白,才知道他将担任谈话的翻译。杨之华后来回忆:“从这次工作接触后,我觉得他很诚恳,很愿意帮助别人。他不但不骄傲,而是很谦虚;不但不冷酷,而是很热情。他的热情,不是浮在表面,而是蕴藏在内心,只有当人们和他在一起工作时,才能深切感觉到这种热情的力量。”而正在上海大学师生中激荡的革命风云,将他们紧紧地联系在一起。

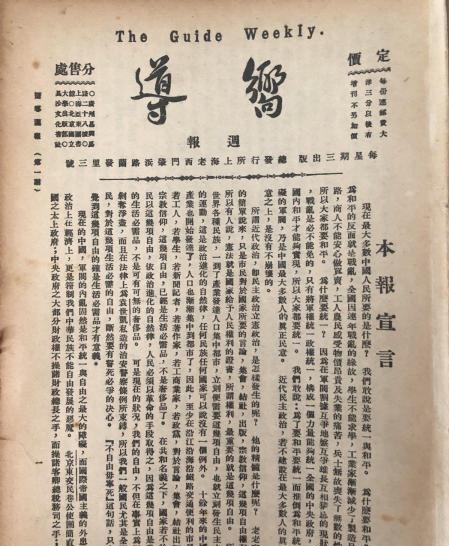

据当时上海公共租界工部局《警务处日报》记载:“最近几个月来,中国布尔什维克之活动有显著之复活,颇堪注意。这些过激分子的总机关设在西摩路132号上海大学内,彼等在该处出版排外之报纸——《向导》,贮藏社会主义之书籍以供出售,如《中国青年》、《前锋》。该大学之大部分教授均系公开的共产党人,彼等正逐渐引导学生走向该政治信仰。教授中计有:……社会学系教授瞿秋白,瞿系中国布尔什维克领袖之密切友人;……为《向导》写稿的则有:蒋光赤、张太雷、刘含初。”这表明瞿秋白主编的党中央机关刊物《向导》受到了关注,瞿秋白也陷入危险之中。

《向导》

12月9日下午,工部局警务处刑事处及静安寺巡捕房包探,对上海大学和师生宿舍进行公开搜查,搜去“社会主义性质之俄文书籍三百四十本”。警务处在报告中说:“所发现的证据都明显地说明了该校的三百个学生的大部分是共产主义的信徒。他们所受的训练,无疑地是企图使他们成为有智力的共产主义宣传家的。”

为此,租界当局下令通缉瞿秋白。幸好,瞿秋白已于一个月前由慕尔鸣路搬到闸北宝通路顺泰里十二号,得以逃避巡捕房的缉拿,但家中所藏书刊均被焚毁,其中的俄文书还是他在莫斯科节省食糖换来的,他对此极为珍惜。当杨之华将此一消息告诉瞿秋白时,他在屋子里来回地走着。然后,停下来说:“书烧了,但是进步的思想是毁灭不了的!”

此时,杨之华与沈玄庐之子沈剑龙还有着婚姻,是由家庭包办的。1924年11月,瞿秋白与杨之华一起回杨之华家乡肖山,与沈剑龙协商解除了婚姻,并在11月7日《民国日报》上登出两则启事,一则与沈剑龙的离婚启事,一则与瞿秋白的结婚启事。

此事颇掀起了些风波,引起了些非议,瞿秋白的心情很苦恼,给正在北京的丁玲写了十几封信,几乎每一封信中总是要提到王剑虹,也几乎每封信都在责骂自己,说什么人都不配批评他,只有天上的“梦可”王剑虹才有资格批评他。

冬天时,瞿秋白前往北京,在门房里给丁玲留下一封信,上面写着旅馆的地址。丁玲匆匆忙忙吃了晚饭,坐车赶到旅馆去,却发现只有瞿秋白弟弟瞿云白在。瞿云白高兴地拿给丁玲一张照片,丁玲立即发现是认识的人,王剑虹也认识。

丁玲回忆说:“她长得很美,……在我们楼下见到过的。这就是杨之华同志,就是一直爱护着秋白的,他的爱人,他的同志,他的战友,他的妻子。一见这张照片我便完全明白了……”

杨之华与沈剑龙育有一女名独伊,杨之华极渴望一见。后来,她偷偷回去见了女儿一面,又匆匆而别,回到上海仍思念不已。瞿秋白讲《安娜•卡列尼娜》给杨之华听,想尽一切方法为她解忧说:“旧的社会制度窒息了多少人们的心灵呵!但是你处的时代和安娜•卡列尼娜的时代完全不同了。你一定会得到你的幸福,你一定能够看到你的孩子,也一定能够和你的孩子在一起生活。”他还写了一首长诗给杨之华,表明孩子将有光明的前途,他会爱护她,培养她,教育她,使她成为对社会有贡献的人。

不久,杨之华征得瞿秋白同意,一起回到肖山家中。他们看到孩子出来,杨之华把她抱在怀里,却被追赶来的两个大汉夺走了。孩子哭喊着妈妈,杨之华忍不住大哭起来。她和瞿秋白沿着河边,冷清凄凉地走着,杨之华第一次看见瞿秋白流下了眼泪。后来,杨之华的母亲,设法把独伊送到了上海,母女终于团聚。

此时,瞿秋白转入地下活动,在宝通路顺泰里十二号租了个很窄小的房间,在这里进行创作,秘密从事党的工作。

1925年1月,中国共产党四大在上海召开。瞿秋白参加大会的领导工作,并担任大会政治决议草案审查小组组长。他在会上作了长篇发言,对草案中若干重要问题,如对党如何正确建立国共合作和领导国民革命等,都作了理论性的阐释。大会通过的政治决议案,第一次明确提出了无产阶级领导权的问题。会后,瞿秋白当选为中央委员,与陈独秀、蔡和森、张国焘、彭述之组成中央局,并与蔡和森一起担任宣传委员,杨之华任中央妇女部委员。

1926年9月,毛泽东发表《国民革命与农民运动》一文,指出:“农民问题乃国民革命的中心问题”。此后不久,湖南、湖北等地爆发农村大革命,农民革命所到之处,几千年封建地主阶级的特权被打得落花流水,农会成了农村唯一的权力机关。

在蓬勃兴起的农运面前,国民党右派、地主资产阶级分子及逃亡到城市的土豪劣绅,大叫大嚷农民运动“糟得很”,疯狂要求对农民反攻倒算。在党内,陈独秀等人为蒋介石之流掀起的反动浪潮所吓倒,跟着指责农运“过火”。

瞿秋白在家中听取宣传部干事羊牧之汇报这一情况时,从书桌边摆着的一堆书刊中,找出一本《农民运动》,翻到毛泽东所著《国民革命与农民运动》一文,递给羊牧之说:“你看这篇文章。”待羊看完后,他接着说:“要依据毛泽东的意见来增添你们的宣传内容。”

12月,中共中央在汉口召开特别会议,在陈独秀支配下,规定农民土地问题的解决目前只能宣传,不能实行。会后,陈独秀、彭述之等人甚至强制一些地方党组织搞“洗会运动”,把充当农运先锋的贫农骨干当作“痞子”从农会中“清洗”出去,关进监狱。

在这种情势下,毛泽东由汉口回到长沙后,于1927年1 月4日至2月5日,到湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县实地考察农运,历时32天,行程1400多里,获得大量准确反映农村大革命的第一手材料,写出《湖南农民运动考察报告》一文,从3月5日至4月3日,在中共湖南省委机关刊物《战士》周报第35、36期合刊,第38期,第39期上陆续全文发表。

当时,瞿秋白看到《湖南农民运动考察报告》时激动地说:“目前党内,特别在中央,有些同志不敢支持已经开始,或正在开始的农民革命斗争,反而横加指责,今天一个过火,明天一个越轨,这不行。毛泽东同志这篇文章,是亲身下去做了几十天实地调查,很有说服力的文章,文章里痛斥党内外一切怀疑、否定农民斗争的论点不是没有根据的。”还说,“我赞成毛泽东这篇文章的全部观点。”

3月12日,由宣传部长瞿秋白决定,在中共中央机关刊物《向导》第191期刊载了报告中的一部分。

《湖南农民运动考察报告》全文发表后,瞿秋白毅然决定立即为这个报告出版单行本,并于4月11日连夜撰写了一篇热情洋溢的序言,赞扬湖南农民革命运动“创造平民的民权政治”,“真正为民族利益而奋斗而彻底反对帝国主义。”最后大声疾呼:“中国革命家都要代表三万万九千万农民说话做事,到战线去奋斗,毛泽东不过开始罢了。”“中国的革命者个个都应当读一读毛泽东这本书。”序言写好后不久,由长江书店出版了这本题为《湖南农民革命》的单行本,在党内发行。

四•一二反革命大屠杀发生后,杨之华奉党中央急电调遣,从上海来到武汉。瞿秋白同她一见面,从抽屉里拿出《湖南农民革命》,高兴地对她说:“这是一篇好文章,你必须读。”接着,他又愤愤不平地说:“你看,这样的好材料,却不准宣传,真岂有此理!”最后,他深情地说:“你好好研究这几本小册子,这是我在武汉与你见面的礼物。”

繁星点点

时间划过1927年时,仿佛有恒星在爆发,烙出一个光耀的历史的转折点。这一年,有人实地考察湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙农民活动,发表《湖南农民运动考察报告》,认识到了“乡村中一向苦战奋斗的主要力量”究竟来自何处,认识到了若发起这股力量来,“其势如暴风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。”

这一年,也有人认识不到这股力量,在上海弄出血雨腥风,刀光剑影。于是,更有人激烈抗争,在南昌轰然打响第一枪。

这一年,有人眼见荷塘月色,写道:“这几天心里颇不宁静。”于是走上“一条幽僻的路;……没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。……路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。……这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。”于是他“到底惦着江南了。”

毕竟,到底有很多人惦着江南。这浪漫主义的江南。这激扬文字的江南。这革命的江南。这播火者的江南。这江南邻海的申城。

这一年,有人总书记职务被撤销,秘密回到这里,满腔复杂的心绪凝于笔端,写了一首《献诗》:

是太平洋的急潮怒号,

是喜马拉雅山的山鬼狂啸;

美满的呀、美满的人间,

已经变成了苦网的因牢!

我的灵魂飞上了九霄,

俯瞰人间的群众颠沛如涛;

宛如被射了双翼的群雁,

垂死的哀鸣;血泪滔滔。

那畜辈的良心早泯,

只知把民众作肉食血饮;

我们要恢复固有的幸福,

呀,但有我们自己的觉醒。

这一年,有人于秋收暮云愁的时节,发起霹雳一声暴动,终于建立起第一块农村革命根据地。也因此有星星之火燃起,它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船,它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日,它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。

这一年,有人到达上海,在日记里写道:“三日晴。午后抵上海,寓共和旅馆。下午同广平往北新书局访李小峰、蔡漱六,柬邀三弟,晚到,往陶乐春夜餐。夜过北新店取书及期刊等数种。玉堂、伏园、春台来访,谈到夜分。”这个叫鲁迅的人来到这里后,郭沫若、茅盾、瞿秋白、丁玲、叶圣陶、夏衍等在这里聚成一团火,并渐渐燃烧起一场壮阔的左翼文学运动。

这一年,有新刊物《布尔塞维克》在上海秘密创刊,有人写信说:“自从《向导》停刊后,我常感觉孤寂,仿佛失却一件东西似的,……辄觉徘徊歧路无所适从;自从看见《布尔塞维克》后,胸中块垒为之大消,似乎从此又有了明灯了!”

《布尔塞维克》

如画江山。寥廓万里。血雨腥风中,自有无数英雄岿然不动,敢叫日月换新天。

斗转星移,光阴流逝。那以后很多年的岁月里,有人赋诗曰:“惯于长夜过春时……月光如水照缁衣。”不久,一群扛着红旗的队伍走上漫漫长途,途中有人赋诗云:“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”

又是很多年过去了,有人在上海仰望夜空,只见繁星点点,映照着这古老东方的苍穹,于是绘了一幅图,图上赫然竟是五颗星星!

杨绣丽,本名杨秀丽。中国作家协会会员、上海市诗词学会副会长、上海市作协诗歌委员会副主任,《上海作家》、《上海诗人》杂志副主编,中国报告文学学会青年创作委员会常务委员。著有作品十几部。作品曾获第15届中国人口文化奖文学类奖、首届“上海国际诗歌节”诗歌比赛一等奖、第七届徐迟报告文学奖提名奖。

杨绣丽,本名杨秀丽。中国作家协会会员、上海市诗词学会副会长、上海市作协诗歌委员会副主任,《上海作家》、《上海诗人》杂志副主编,中国报告文学学会青年创作委员会常务委员。著有作品十几部。作品曾获第15届中国人口文化奖文学类奖、首届“上海国际诗歌节”诗歌比赛一等奖、第七届徐迟报告文学奖提名奖。