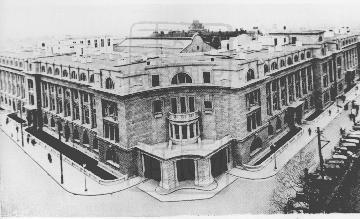

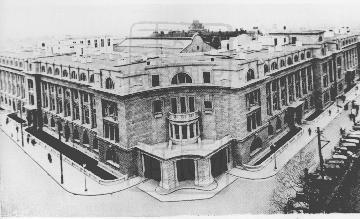

工部局大楼旧照

“上海的梧桐树在夏天是天使,在春天是恶魔。”他们总是这么说。是啊,在炎热的夏日,马路两侧的梧桐树浓荫盖顶,为行人们提供惬意的清凉。但五月里,梧桐树那宛如雪花般飞扬的飞絮又能叫你窒息。很多年前工部局为了引进这些叫人爱恨交加的植物,每棵树花了一两白银。

“一天要打上二十个喷嚏,该死的。”当年苏格兰队的骑兵大胡子孟席斯常说,“连我的(爱马)哈吉斯都在打喷嚏。”

但一九四九年的那个五月中旬,我记得清楚,再也没人在意那些恶魔般的梧桐树飞絮,这座城市的所有人都在关注战局进展:将近一个月前,国民党失去了总统府所在的首都南京,皇家海军远东舰队的紫石英号军舰在镇江附近被击退。之后是无锡、常州、苏州、杭州、昆山,接着是平湖、金山、奉贤、青浦……汤司令显然已经丢失了上海的外围阵地。

“我不明白,内德,”维克多坐在“绿龙”酒吧里端着杯朗姆酒向我抱怨,“听说那些共产党的部队没有坦克,没有装甲车,也没几架飞机,他们是怎么做到的,难道是上帝用雷霆和霹雳为这些无神论者助一臂之力?我真闹不明白。”

维克多五十来岁,一战时操作过75野炮,战后迁去西贡做橡胶生意。日本人进入越南后,厌恶维希政权和法西斯分子的他逃到上海,经营咖啡馆。在他的观念里,一支军队没有一大堆大炮、飞机、军舰和坦克,压根是没办法打仗的:看看天杀的德国人,看看可恶的日本人,还有美国人,苏联人,都是这样,“啊,还有你们英国人”。

维克多有着法国人的固执,无论我曾经多少次跟他纠正,我是个来自澳洲的乡巴佬。

我姓多诺万。1880年生在阿德莱德附近的一个小镇。这年,著名匪帮“凯利帮”的头子内德·凯利被击毙了。我想我和他有诸多地方很相像:都叫内德,都是爱尔兰罪犯后代,嗯,都不算守法公民。十四岁起我就和一帮偷牛的家伙混在一起,十六岁打劫邮政马车,十八岁像“凯利帮”的前辈那样抢银行,不幸的是有次出了岔子,我太紧张,对着一个举起双手的银行警卫扣动了手枪扳机……

我开始了在大英帝国远东世界里的逃亡,先是去了新加坡,但在那块手帕大小的地方太容易被殖民当局的侦探认出来,于是又去了马尼拉,再是香港,最后来到上海。

上海和其他地方不同,不光是这座城市的繁荣,更因为租界当局为自保而组建起一支武装民团,当地人称为万国商团。从这个名字就能看出来,成员来自五湖四海各个国家。当时我只有二十一岁,体格强壮,力大如牛,除了喝酒跟打架,没有谋生的一技之长。在老家的伙伴和侦探们肯定做梦也想不到,那个爱尔兰罪犯的逃犯后代现在穿上了商团英国队的制服。

1903年万国商团进行于南京路

商团的教官和司令都由英国陆军正规军官训练和领导,乍看之下的确像那么回事儿,可不当值也不训练的时候,我们就分散在各处酒吧、妓院和鸦片馆里,和白人黑帮、华人黑帮打交道,有必要时还会收钱为他们干点“体力活儿”。这也没什么可奇怪的,万国商团的普通士兵来源就和这座城市的人口构成一样复杂,有流浪水手、海军逃兵、在本国被仇家追杀的小混混、刚从债务监狱里出来的破产者、正规军退伍的老兵油子、被其他殖民地当局开除的臭警察,当然还有我这样的逃犯。除了天生就带点贵族气的骑兵部队,你几乎很难找到一个身世清白、洁身自好的士兵。

用一句中国的老话说,我们这帮人在这座城市,就像鱼儿回到了水里。当然,我也很怀疑我们这支部队的实际战斗力,但这话从来不敢跟上级说。

我最初在步兵分队,后来又去马克沁机枪队担任机枪手,当了下士。不知不觉,时间在酒精、妓女的微笑和阅兵中飞快流逝,中国的皇帝没有了,代之以大总统,然后是欧洲大陆可怕的一战,租界里的德国人成了众矢之的,悉数被开除出上海总会,花园总会也被没收、拍卖。

大战结束后又过了四年,新的工部局大楼也落成了。哦,我的上帝,那座大楼可真是漂亮,三层高,足足有四百个房间,大门口有漂亮宏伟的立柱。他们说设计师来自约克郡,叫特纳。这栋楼融合了古典主义、巴洛克和文艺复兴式样,我可没什么文化,既然他们这么说,那就是这么回事吧。因为外立面是花岗石筑成,所以人们也管它叫“石头房子”。

工部局大楼旧照

工部局大楼是环形的,当中是个巨大的广场,万国商团的总部就在这里。这一年我又被调去了装甲车队,成了中士。原本商团只有一台装甲车,一战结束后从英国又运来五台,足足六台!我就在其中的“奥古斯”号上担任机枪手。这种用劳斯莱斯底盘改造的新式武器可不是盖的,威风凛凛,据说大名鼎鼎的阿拉伯的劳伦斯在沙漠里就用过。可惜给机枪手的空间太狭窄了,在夏天可不好受。

也是那一年,法国的霞飞元帅来到上海——是的,就是霞飞路的那个霞飞——检阅了商团,还在工部局大楼出席了为他举办的晚宴。我们这些当兵的进不去,只能在门口簇拥着,想看看传说中的战争英雄。之后又来了个大人物,不过我以前没听说过,叫爱因斯坦,似乎是个博士,科学家,显然他对检阅我们这些武装部队没兴趣,只是在工部局礼堂里讲座,讲一个叫做相对论的玩意儿。他是用德语说的,不少单词我都能听懂,但连起来就一点也不明白了。

是的,我虽然是个来自澳洲的土老帽,小时候一直跟牛粪和袋鼠打交道,但来到这座魔幻都市之后也学会了一些其他国家的语言。我想我还是有些语言天赋的。毕竟,在租界里你不需要聘请什么外语老师,只要善于打交道,人人都可以是你的外语老师:讲英语的,讲法语的,讲俄语的,还有德语,西班牙语,葡萄牙语,匈牙利语、希腊语,日语,越南语,印地语,朝鲜语……当然,还有华语,虽然这门语言很难,但我还是掌握了一些,还为此救了两条生命。

那是一九二七年,中国的北伐军在三月中旬进入上海,各国为了不让他们取缔租界,都派出了海军和陆军到上海,租界当时足足有四万多各国部队。有白俄雇佣军在和北伐军交火时身亡,不过那些俄国人是张宗昌的手下。

最后,国民政府那个叫蒋介石的领袖在各国威逼下屈服了,没有对租界展开行动。反倒是四月十二日,那天我记得很清楚,国民政府的人像发了疯一样的在大街上追捕另一批中国人,追捕者中有军队,有警察,还有明显是黑帮分子的家伙。被追捕的有工人,有市民,知识分子,甚至是年轻的学生。他们抓到目标之后,就当场用手枪、步枪甚至大刀处决对方。

上帝,就连“凯利帮”当年也不曾有过如此野蛮残忍的行径。

当时各国部队已经开始陆续撤走,我正好不当值,去华界找一个叫菲比的在夜总会上班的中国女孩。走到一条略为僻静的小路上时,忽然跑来两个中国人,一脸惊慌,其中一个多看了我几眼,连忙用英语喊道:“多诺万中士!”

我终于认出他来,他叫张,曾是商团的中华队步枪队的队员,这个由中国人组成的中华队是1907年才组建的,和我们这些外国士兵不同,中华队的兵员是严格选拔的,一些军官还受过良好教育。我之所以记得张,因为他会点英语,当过下士,还是个天生神枪手,在靶场上弹无虚发,我曾跟他比试过。四年前他离开了商团,去向未知。

“中士,请帮帮我们!”张喘着气,转而用中文道,“到处有人在抓我们。”

“你们要去哪儿?”

“去虹口,去我亲戚家。”

我瞟了一眼张,又瞟了一眼他的同伴,是个更年轻的小伙子,满脸是泥。我并不想惹麻烦,毕竟这是中国人内部的事情,虽然这事很血腥肮脏。但,我也不能见死不救,尤其是个神枪手,我还输给过他三瓶啤酒。我掏出手绢给年轻小伙子擦干净脸,还用随身携带的酒壶里的威士忌给他们洗了满是泥巴的手,说,跟我走吧,走大路,别走小路,追你们的人肯定都在小路上搜捕。

我们沿着大马路往北面走去,很快就在一个路口遇到一队政府军。为首的背着大刀的小军官拦住我们,问干什么的。我没穿制服,但至少带了证件,先是用英语回答,然后给他看证件。显然小军官即不会英语,也看不懂英文。我继续用英语告诉他,我是万国商团的上尉,后面两个是我的仆人和翻译。我对张使个眼色,张上前几步,对我说了几句英语,又对小军官翻译了我刚才的话。

小军官狐疑地看看我们,摆摆手,说在抓共产党,不能通过。张进入角色,用英语告诉我,其实我早已听懂,转而对小军官大声呵斥,说以女王和大英帝国的名义,以租界工部局的名义发誓,今天要是不让我通过,我就会给他颜色看看,把他送去澳洲铲牛粪。

显然我的严厉神情和高声的英语起了作用,小军官退后半步,犹豫片刻,最后还是放行了。

在虹口附近和他们分别后,我就再也没有见到过张。后来我才知道,他们或许是工人纠察队的成员,正是这支算不上正规军的队伍曾打败了上海的军阀。

四月十二日那天的风波,对这座城市,甚至是这个国家而言,只是无数劫难的一部分而已。1927年,美国爆发的经济大萧条席卷全球。接着,是日本人引起的战争。万国商团虽然多次动员,在路口二十四小时戒备,但一直都是有惊无险。1936年我以上士的职衔从商团退伍,转而在工部局大厦的门房当差,管着几个人,也算是个小头目,本以为会就这样度过晚年。

一·二八淞沪抗战期间守卫租界的万国商团装甲兵和特警

可太平洋战争爆发后,连租界都无法阻止日本人了。有着九十年历史的、两千多现役成员的万国商团被解散。而我这个六十多岁的老头也和其他六千多名外侨也在第二年被日本人送进了龙华的集中营。在那里吃不饱,穿不暖,还要干活。我被分派到的是去清理下水道,和我一起干活的还有昔日上海天主教的大主教奥格利坎。作为爱尔兰人的后裔,我觉得这实在是有点讽刺。

到了1945年,日本人战败了,我们终于从集中营里走了出来。但此时的上海已经没有租界了,各国的侨民都纷纷离开上海。我一个在这里生活了四十多年的外国老头却能去哪里呢?好在,工部局那栋大楼还在,没有毁于战火。随着国民党接受大员的到来,英国和美国的领馆也回来了,要和当下政权进行交流沟通。于是我又回到那里,继续做个看门的门房,不过不再是小头目,而是个被集中营生活压垮的外国老头。

虽然横行霸道的日本人走了,但我亲眼目睹了那些国民党部队的表现后还是很感慨——他们比起当年万国商团有过之而无不及,甚至更糟,因为至少商团当时的军官可没这么集体性的堕落。

眼下,到了一九四九年五月的眼下,看来一切又要发生变化了,共产党的军队兵临城下——虽然就像维克多纳闷的那样,他们没有那么多飞机坦克,可能连我早年服役过的老式装甲车也没几辆。

一个最明显的征兆是,原先的上海市长吴在五月头上辞职,继任的市长陈只干了二十多天就把职务委托给一个叫赵祖康的人,自己也跑了。如果指挥官永远想着逃跑,那说明人心早就散了。

上海解放

巧合的是,这个继任的赵以前也是工程师,个子很高,四方脸,头发都往后梳去。五月二十四日,我记得很清楚,市区的枪声越来越频繁,据说共产党的军队已经进入了市区。晚上,外面来了二十多个人,自称是财政局的地下组织派来的纠察队,戴着红色臂章,是来维持秩序的。

第二天的凌晨,这支纠察队已经封锁了工部局,哦不,市政府大楼的各个出入口。赵市长向警察局下达命令不许抵抗,并在上午派人在大楼顶上插上了白旗。与此同时,据说南京路上的永安公司升起了红色的旗帜。

又过了一天,下午,赵亲自站在大楼的门口,迎接一群穿着黄绿色军装、带着软软的圆帽的军人。他们就是传说中的共产党的军队,也叫解放军。我仍旧在门房里喝我的红茶,与世无争。忽然一个解放军的干部模样的中年人走了进来,用中文问,你是,你是,多……多中士吗?

上海解放

我站起身,摸了半天脑门,一点也记不起这个人。他说,你可能忘记我了,当初,二十多年前,你曾经救过我,送我们去虹口。我这才想起来,想起了张,想起那个用我手帕擦脸的年轻人,便用中文说道,原来是你,天啊,原来是你,你回来了。

他笑着说,是我们回来了,来解放这座城市了。我双手颤抖,像遇到好友,问,张呢?张也回来了?他黯淡了眼神,说,他,牺牲了,打日本人的时候。我慢慢坐回去,感慨,唉,这是……这是上帝的旨意……他是个很好的神枪手。

他说,是的,他消灭了很多帝国主义侵略者。我说,啊,那年上海的街头都在流血,到处都在杀人,太可怕了……他读到了我脸上的恐惧,便解释说,我们和那些国民党反动派不一样,我们是人民的政权,无产阶级的政权,今天我们来了,绝不会欺负老百姓,那些曾经作恶的,只要不是罪大恶极,只要配合改造,我们不会杀他头。

上海解放

我说,那太好了,唉,我今年六十九岁了,从故乡来到这里,快五十年了,虽然有快乐的时光,但也见过太多悲剧,太多的硝烟,太多的刺刀,太多的血腥,还有太多的堕落……上帝啊,宽恕我,我也曾是双手沾血的其中一分子。

说到后面,我已经在用英语诉说,边在胸口划着十字。他似乎猜到我的意思,说,你是这座城市很多历史的见证者,明天,或者后天,陈毅市长就会来参加接管仪式,今后,你还将见证我们共产党人的伟大事业,不只是这座大城市,还有很多很多地方,我们是全新的军队,全新的政权,将把那个积贫积弱、被外国列强欺负、被资本家压榨的旧中国,变成一个全新的中国。

我喃喃道,一个全新的中国。

他笑笑,说,对,全新的中国,全新的上海,今天我们进来了,最后一声枪响结束后,就会是这座城市最后的一丝硝烟。

王若虚,1984年生,毕业于上海大学金融专业。中国作协会员,上海作协专业作家。07年至今发表中短篇四十余部,多见于《萌芽》《小说界》《收获》(长篇专号)《上海文学》《青年文学》《青年作家》等。已出版长篇《马贼》《尾巴》《限速二十》《火锅杀》等六部,中短篇集《在逃》《守书人》等四本。曾获首届“澎湃•镜相”非虚构写作大赛一等奖(合著)和第四十一届时报文学奖小说佳作奖。

王若虚,1984年生,毕业于上海大学金融专业。中国作协会员,上海作协专业作家。07年至今发表中短篇四十余部,多见于《萌芽》《小说界》《收获》(长篇专号)《上海文学》《青年文学》《青年作家》等。已出版长篇《马贼》《尾巴》《限速二十》《火锅杀》等六部,中短篇集《在逃》《守书人》等四本。曾获首届“澎湃•镜相”非虚构写作大赛一等奖(合著)和第四十一届时报文学奖小说佳作奖。