1926年的上海

1926年5月29日,阴沉的天空下,闸北方家木桥五卅烈士墓地。

灰色西装,戴着领带的赵世炎下了黄包车,走向墓地正门。

迎面一个黑色衣裙的女学生迎向他来,轻声说:“施英先生,欢迎你,我叫李伯钊,负责带你到会场。”

赵世炎的笔名叫施英,通常在外头也是被这么称呼的。他记得这个女生,年纪虽然不大,但已经是上海大学的学生骨干了。

李伯钊有点腼腆地又说了一句:“施英先生,我很喜欢你的文章。”

“谢谢你。”赵世炎轻声回答了一句。

二人一路穿过条幅旗帜,在“上海是中国人的上海”,“打倒帝国主义”的旗帜下,祭奠队伍整齐肃穆。

一身灰布长衫的工人代表陶静轩作为大会组织者,开场先说了一年前的二月罢工和五卅运动,从在纱厂被日管殴打的女童工,说到五月份的工人运动,然后逐个介绍上海总工会牺牲的同志。如5月中旬牺牲的顾正红,又如五卅运动后牺牲的上总干部刘华。

刘华是上海大学的学生,牺牲前是上海总工会副委员长。可以说上海大学就是五卅运动的策源地,所以今天这里来了许多大学生。刘华同志是个勤奋、热情的革命者,在大学生和总工会里深受爱戴。他一度为了工人运动累到生病住院,所以当陶静轩讲到他牺牲时的场景,人群里时不时响起呜咽的哭泣声。

在祭奠的人群里,赵世炎紧锁眉头,看着集会人群的远端,那些远远瞩目的黑衣警察,思索着五卅运动一年来上海发生的事。

20年代的上海,支撑起了中国的民族工业。可是这时候的上海,是帝国主义和反动军阀的上海,并不是中国人民的上海。

英美法等帝国主义都在上海拥有租界。所谓租界,就是国中之国,他们拥有税收、治安等一切权利。而在租界之外,管理上海的是军阀的军队,先是奉系军阀,后来又是直系孙传芳。

五卅运动缘起于1925年的5月15日,日本人的纺织厂借口存纱不足,试图关闭工厂停发工资,日商内外棉七厂的工人顾正红率领工人与日本人交涉。日本人却开枪袭击了工人。第二天,中共党员顾正红因伤牺牲。

于是,沪西日本纱厂2万多工人发表宣言,宣布罢工。之后纺织工人的罢工得到了各行各业的声援。

原本就在筹备的“上海总工会”,借着这股工潮迅速成立,在共产党的指挥组织下,著名的“五卅反帝爱国运动”就此展开。

5月30日,英国巡捕在浙江路公开屠杀游行群众,打死十三人,重伤数十人,并且抓捕一百五十多人。这就是后世所说的“五卅惨案”。

帝国主义沆瀣一气,进入6月,日本帝国主义也继续对工人进行血腥镇压,开枪事件频繁发生。

这一来激起了人民的怒火,20多万工人5万学生在中国共产党的领导下走上街头。公共租界的商人全部罢市,甚至连租界里的中国巡捕也集体罢岗。

从上海开始,罢工、罢市、罢课的三罢斗争很快席卷全国。北京、汉口、长沙等城市都进行了轰轰烈烈的三罢斗争。

不仅仅是在中国,在日本在俄国,都有工人上街游行,支持中国工人的三罢斗争。

后来,英、日资本家假意妥协,对遇害的工人进行了抚恤,并声称会提高工资待遇。实际上,帝国主义和奉系军阀仍旧对“上海总工会”进行了镇压。

军阀先后查封了“工商学联合会”、“海员工会”、“洋务职员公会”,并在9月查封了“上海总工会”,通缉上海总工会的领导人。中共上海区委多位领导人被迫撤离上海,再之后总工会的副委员长刘华同志被捕牺牲。

奉系军阀查封总工会后,为了积蓄力量准备反攻,上海党的领导集体不得不重组。赵世炎在这个月,也就是1926年5月下旬,从北京来到了上海,担任江浙区委组织部部长,以及上海总工会党团书记。刚在北京经历了“三一八惨案”的他,深刻明白与敌人斗争的残酷性。

所以看着眼前五千人的祭奠人群,赵世炎苦苦思索着,将来要开展的革命斗争,以及随之而来的严峻形势。一年的时间,共产党人在上海的对手,也从奉系军阀,变成了直系孙传芳的军队。帝国主义对上海的掌控则越发严苛了。

一个又一个工人学生在大会上发言,李伯钊有些期待地看着赵世炎,但赵世炎今天是来听的,他并不觉得自己需要在五卅一周年的纪念会场说什么。

陶静轩明白他的想法,所以悄悄到他边上道:“多看看,多听听吧。有什么需要尽管和我说。”

赵世炎道:“大家的情绪很高,上海的工作开展得很好。”

“还不能和刘华在的时候比。”陶静轩指着李伯钊这些学生,小声道,“但是一定会越来越好的。因为像他们这样的年轻人越来越多了。”

赵世炎点了点头向老陶告别,他后面还有别的安排。

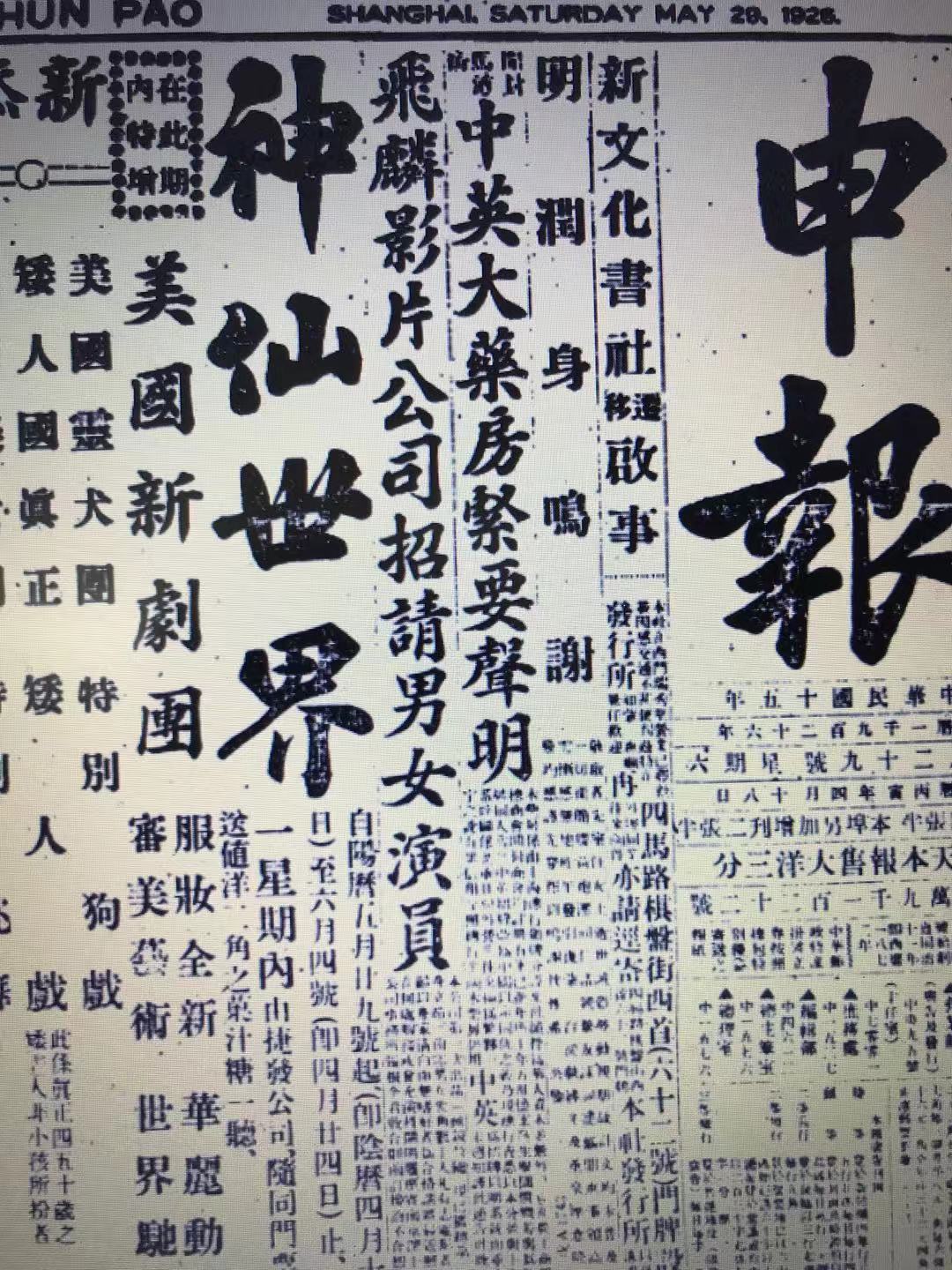

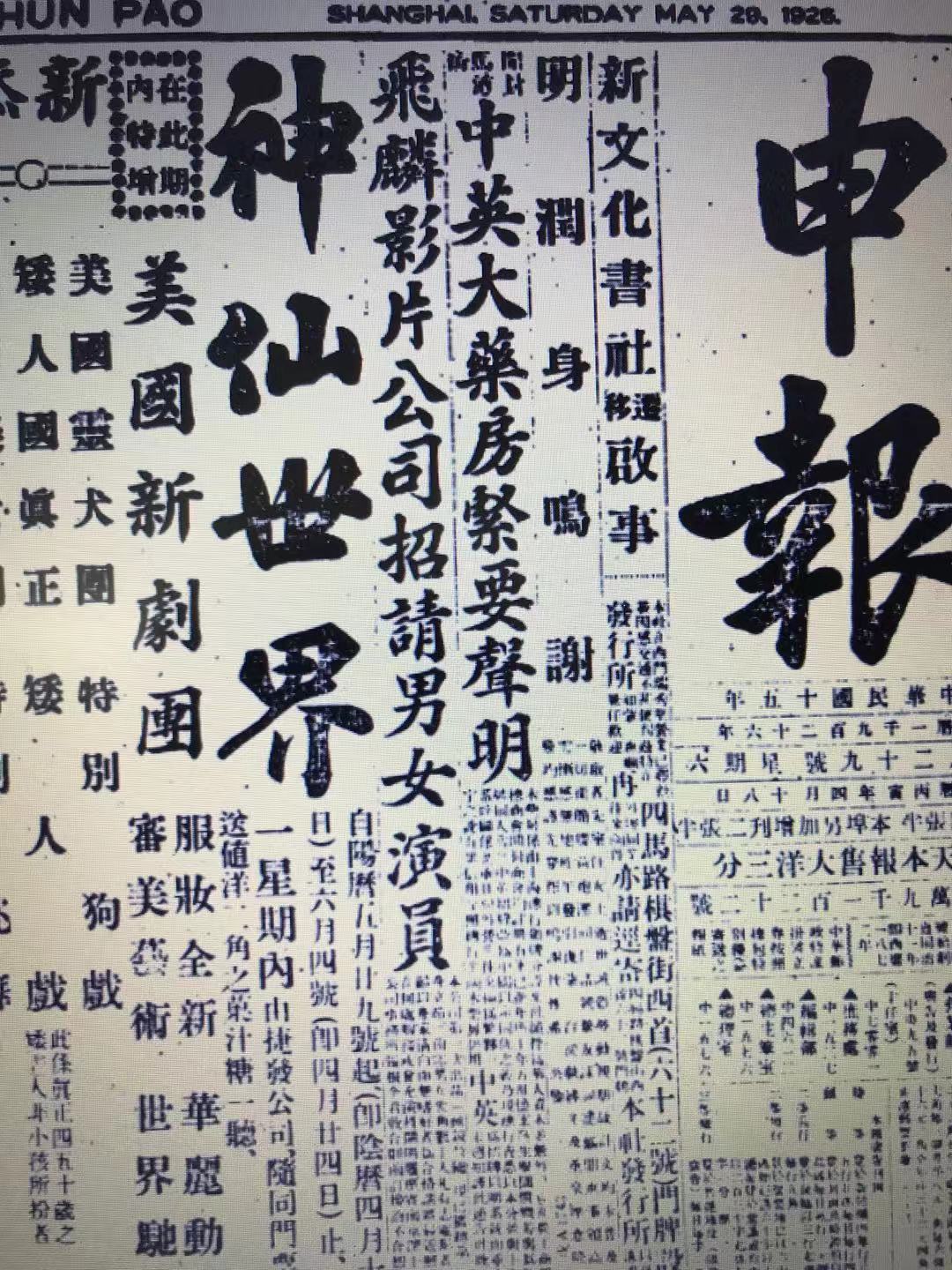

走出会场,迎面来了个蓝色布衣的人力车夫,手里拿着一份《申报》过来,报头大标题上写着《神仙世界》几个字。

《申报》

“先生,你要的报纸。其实《申报》有什么好看的嘛,不管什么时候上面的内容都是歌舞升平。”车夫说。

“小叶,今天又不是什么大日子,报纸头上当然是这样的标题了。时评要看第四版嘛。”赵世炎坐上黄包车,拍了拍报纸,笑着说,“明天就是30号,是一周年的正日子,《申报》一定会有所表示的。毕竟老百姓关心什么,他就得说什么嘛。”

“先生,我们接下来去哪里?”车夫问。他眯起眼,嗯,那就是说要学会看第四版里的小字。可惜我又不认识太多字。

“去杨树浦杨家宅。”赵世炎说。

“好嘞,先生你坐稳了。”车夫拉起车子,四平八稳又健步如飞。

拉车的车夫名叫叶阿四,是闸北区这里拉黄包车的车夫头目。他家里三兄弟,大哥叶阿大是杨树浦码头工人、二哥叶阿二是北站这里的铁路工人,老三前几年死在日本人纱厂里。大嫂是纱厂女工。平时叶阿四常替总工会跑腿,时间长了就成了总工会的交通员。

赵世炎初到上海,组织就让叶阿四带他熟悉这个城市。当然叶阿四不知道赵世炎的真名,他只知道先生名叫“施英”,大家都说他文章写得极好。

车上的赵世炎,看着五月的街道,对比着北京和上海。和方方正正的北京城不同,这边的街道时尚中带着一些凌乱。这里的天气暖和一些,老百姓的口音也更难懂一些。但这些且不去说他,在这洋气的上海滩,工人阶级的热情出乎意料的更高涨一点。他之前从没见过如此密集的工厂,如此聚集的棚户区,以及那么多的热血青年。是的,即便是老牌资本主义国家法国,也没有这样的工人阶级。

赵世炎看了眼远处街上巡逻的巡捕,现在的中国不管是南方还是北方,有一件事是一样的,那就是军阀都要吃人。

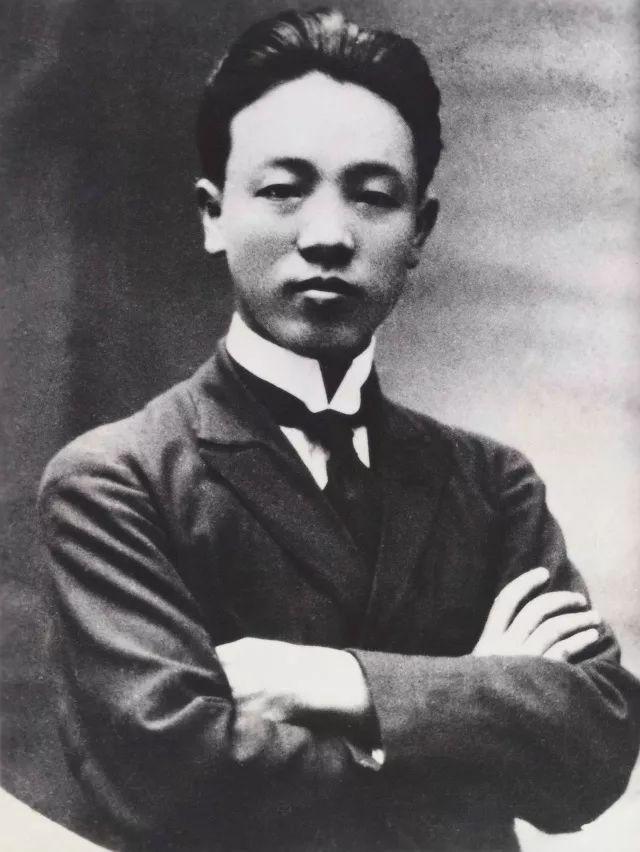

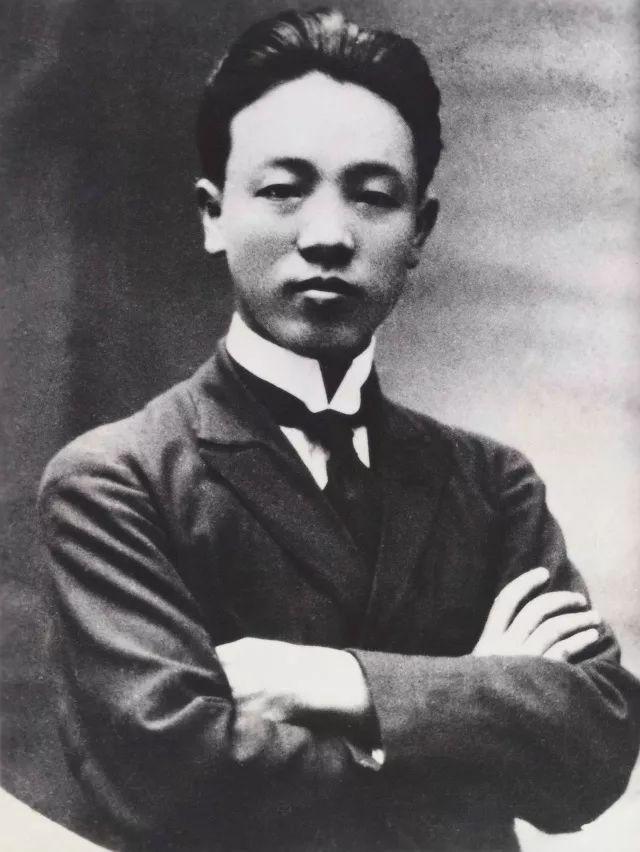

赵世炎,清光绪二十七年,也就是在1901年4月13日出生于重庆酉阳县龙潭镇。字琴生,号国富,笔名施英。赵家是书香门第,在其故居的堂屋正中挂有“琴鹤世家”的匾额。据说这是因为赵世炎的祖父和父亲,都很推崇一个叫赵抃的人。

这个赵抃是北宋时期的进士,其人为官两袖清风,身边只有一把古琴,一只白鹤。因此有“琴鹤世家”之誉,之后这四个字就只能挂在赵姓人家了。

赵家到了赵世炎父亲赵登之这一代,是远近驰名的地主和富商,家境可谓十分富足。

赵母陆夫人一共生了九个孩子,赵世炎排行第五。眉清目秀的他是男娃里最小的一个,自然最受疼爱。他天生博学强记,念书每每能有自己的心得。而受其母亲影响,赵世炎从小就充满正义感,乐于助人,克勤克俭。

赵世炎

在龙潭小学念书的时候,赵世炎有一个地理老师叫王勃山,是同盟会会员,参加了保路运动,并且在后来成为了孙中山的秘书。

而赵世炎的二哥赵世珏,在1907年的时候考入成都军官学院,也加入了孙中山的同盟会。在这两人的影响下,赵世炎很小的时候,心里就留下了革命的种子。赵家人人都是革命者,其九妹赵君陶,就是后来我国前总理和委员长李鹏的母亲。

1915年,赵世炎在其三哥赵世炯的指引下,考入北京师范附中念书,并因为能力出众,受到李大钊、周太玄等人的看重。那个年代的中学生,和现在和平年代的中学生真是天壤之别。也正因为读了李大钊先生的著作,赵世炎开始接受马克思主义思想。同时期,他也和毛泽东同志熟识,并一起加入了李大钊发起的“少年中国学会”。

这里的少年,指的是“莫等闲白了少年头”的少年,也就是青年的意思。这个学会成员分布全国各地,对著名的“五四运动”做出了重要贡献。

在这些日子,赵世炎领悟到了人民群众才是国家成败的关键,他在《说图书馆答友人问》一文中说:“我看社会事业,大凡力量薄弱的容易毁灭,力量雄厚的容易成功。那么如何才能使力量雄厚呢?就在于集中群众的力量,群众起来了,事情就好办了。”

在“五四运动”中,赵世炎做事细致全面,体现出了与年龄不符的成熟干练。而在这段日子里,赵世炎的思想也日趋成熟,担任了《少年报》、《平民周刊》的主编。

1920年5月时,赵世炎前往法国勤工俭学,之后与周恩来同志一起,在1921年2月组织建立了旅欧共产主义小组。这个小组是在中国共产党成立前的八个共产主义小组之一,在历史上被称为巴黎小组。

在旅法期间,赵世炎很重视融入工人的生活,多次到工厂做杂工。拿惯了笔杆子的他,在外国人的工厂里挥洒汗水,很多年后在他疲劳的时候,还会梦到法国巴黎的车间生活。因此他能理解工人阶级的生活状况,能了解工人阶级拥有的力量。华人杂工的工资是法国工人的三分之一到二分之一,他亲身领略到了什么是工人阶级,什么是资产阶级。后来为了学习先进的革命思想,他又去苏联学习。

1924年,随着国内革命的情况变化,随着第一次国内革命战争的爆发,也在李大钊同志的要求下,赵世炎回国协助李大钊领导北方地区的革命斗争。

当时鲁迅先生也在北京,他对赵世炎主编的《政治生活》上的文章大加赞赏,称其为“五百年来的奇才”。赵世炎的文名遂传遍全国。

之后,时间到了1926年,赵世炎在北京亲历了“三一八惨案”。

之后他在5月份到广州参加第三次全国劳动大会。恰逢国民党蒋介石推出“整理党务案”。

在第一次国共合作时期,有很多共产党员在中国国民党中央领导机关任职,并且允许共产党员以个人名义加入国民党。

因此以蒋介石为首的国民党右派提出《整理党务案》要求:加入中国国民党的共产党员在中国国民党中央、省、特别市党部中担任执行委员,其数额不得超过各该党部委员数额的三分之一;共产党员不得担任中国国民党中央各部部长;中国国民党员不得加入共产党;共产党须将加入中国国民党的共产党员名单交中国国民党中央主席保存;共产党对参加中国国民党的共产党员的指示,须事先提交国共两党联席会议通过方能下达等。

尽管此案被国民党左派和许多共产党人大力反对,但是中共领导人陈独秀和苏联顾问都选择退让。所以事情就不可避免地恶化了。

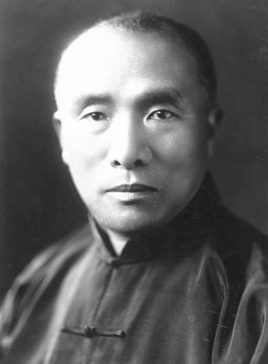

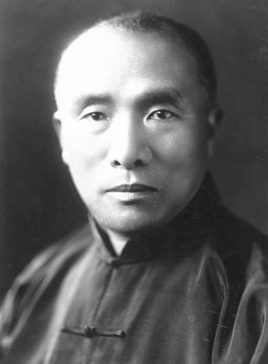

陈独秀

为此,赵世炎写了题为《最近国民党中央全体会议之意义》的广州通讯,刊登在6月9日的《向导》周报上。文中警告说:“反革命要杀共产党,革命者必须认清形势。”

可见,赵世炎是最早认清蒋介石真正面目的共产党人之一。

而现在名满京华的赵世炎来到了全国工人运动的中心,上海。

坐着叶阿四的黄包车,赵世炎来到了杨树浦的杨家宅。这边是共青团杨树浦部委机关所在,边上设有一所平民夜校。(今榆林路476号、478号)

现在距离上课时间还早,赵世炎来找这边的部委书记顾作霖了解杨树浦这里工作开展的情况。

顾作霖是上海嘉定人,18岁的小伙子,书生气十足。之前在上海大学念社会学,如今主管杨树浦这里的工作,并且在学校担任老师。负责提高工人群众的文化水平和革命意识。这所夜校开办不久,但深受附近工人的欢迎。

杨树浦,位于黄浦江畔,先天交通便利。从1869年开始就有外国人陆续在此办厂,也是在那时候这里修筑了第一条马路,叫杨树浦路。围绕着这条路,依托着杨树浦码头,这里慢慢的形成了一片工业区。

光绪三十四年,也就是1908年,天主教会在韬朋路(现在的通北路),建造了八墚砖木结构里弄房屋,这边就有了“八埭头”的名字。围绕着这个区域,杨树浦急速发展,人口越来越密集,商业化程度也越来越高。

如今作为近代中国工业的摇篮,杨树浦这里已有大大小小三百多家工厂,主要涉及纺织、造船、自来水厂、运输等多个行业。

随着工人数量的增加,滨江地带的棚户区越来越大,杨树浦的规模自然也越来越大。这里居住着上海最能吃苦的工人,这里也是工人阶级力量最强大的地方之一。

不过要明确的是,工人的数量虽然多,但如果没有组织,那就是乌合之众,空有力量则无法发动。上海工人阶级的力量之所以强大,和中共上海区委,和上海总工会的组织有着极大的关系。中共上海区委,其实就是中共江浙区委,主要负责江苏、浙江、上海的领导工作。

给北京来的赵世炎介绍了杨树浦的历史之后,顾作霖聊起了杨家宅夜校。

“中央一直是说,革命斗争并不是蛮干,需要有智慧有组织有指挥。我们这里因为工人多,所以领导们提出要在这里开办夜校,提高工人的教育水平。我看叶阿四和你一起来的这里。阿四的大哥就是杨树浦码头的工人,就住在这里附近。叶家兄弟就经常到平民夜校来学习。不仅仅是他们啊,附近的纺织工人、水厂工人和码头工人,小时候根本没机会接受正规的教育,来这里念书的愿望都是很强的。”

赵世炎笑道:“对普通人来说,多读书识字之后就能换更好的工作是吧。”

顾作霖说:“对的,我们让大家来念书,也不能上来就说是为了革命嘛。反正先免费让大家来念书,就算不革命,日后也能打开上升通道,让自己的日子过得更好嘛。在苏州河那一边,还有一个小沙渡夜校,也是这么操作的。”

赵世炎笑道:“有特别聪明的工人,你们要留意。要引导。”

“这是肯定的,比如叶阿四就特别聪明,识字很快。还会几句外语哩。”顾作霖想了想道,“工人们读书多了之后,我们就引导他们学习马克思主义。当大家了解了什么是工人阶级,什么是资产阶级,什么是剩余价值,什么是剥削,什么是民主权利。自然就会参加革命的嘛。我们夜校培养了大批工人干部骨干,他们的民主意识,对自由的向往,以及基层工作的能力,都是在这里学到的。”

赵世炎仔细听顾作霖汇报了杨树浦部委的工作,以及杨家宅平民夜校的教学情况。他表示,如今是五卅运动一周年,我们革命工作的形势是严峻的。但是要相信工人阶级的力量,要相信上海125万工人的力量。而在他看来,除了文化知识的教育,我们还要增加一些关于武装斗争的培训。

这时候,一个身着灰色长衫,带着眼镜,仿佛商人模样的男子出现在房门口。

“施英说得对,我们必须要做好多种斗争准备。工人阶级暴动,是无产阶级革命的必要手段。在反动军阀和资本家的面前,我们需要一些保护自己的能力。”商人摇着手里的巴拿马帽笑着说。

“哎哟,罗老师你来了。”赵世炎和顾作霖同时打招呼。

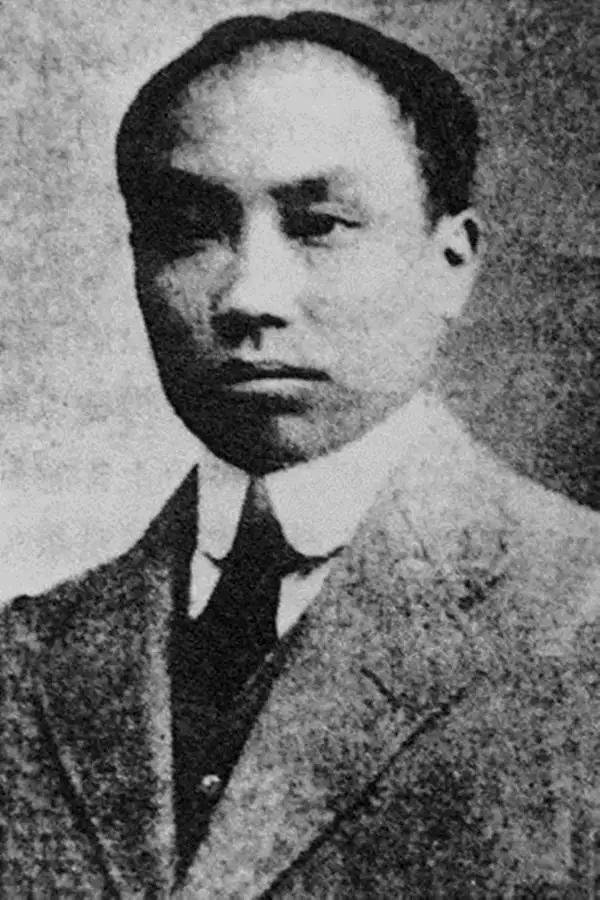

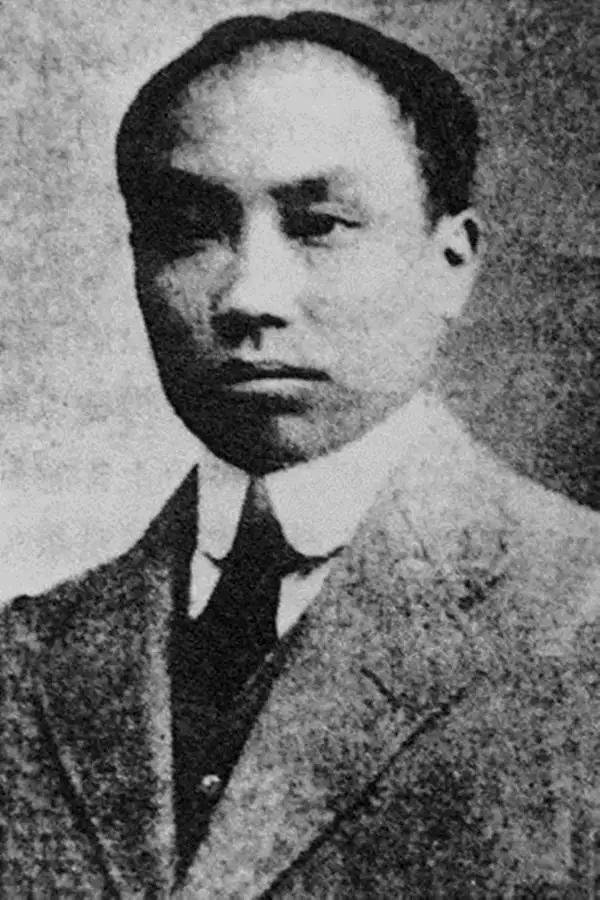

这个商人模样的人,就是罗亦农。

罗亦农,1902年5月18日出生于湖南湘潭。原名罗善扬,字慎斋,号振钢,参加革命后改名为罗觉,和罗亦农。为应付敌人的追踪,用过李汉樵的化名。他出身于富商家庭,有一个哥哥叫罗懋斋。兄弟二人都是天生聪明,罗亦农更是尤其出色。

罗亦农

1919年的时候,罗亦农前往上海求学,并在1920年结识了“五四运动”的发起人《新青年》主编陈独秀。

在陈独秀的介绍下,罗亦农来到商务印书馆当校对,并兼任《东方杂志》的编辑,开始正式接触马克思主义思想。

1920年8月,上海共产主义小组为了培养干部,决定选送一批青年去俄罗斯学习。于是在法租界霞飞路办了“外国语学社”。罗亦农参加了学社,他和刘少奇、任弼时都是该学社的首批学员,罗亦农还是执行委员。

1921年5月,他和刘少奇、任弼时等人一起,取道日本前往俄罗斯,在莫斯科东方大学学习。

因为罗亦农原本的英语基础较好,有外语基础的他很快熟练掌握了俄语。因为语言优势,他开始参与外文作品的翻译工作。并且深入俄罗斯农村,研究苏联革命的具体情况。

罗亦农是个实干派,讲究理论和实践结合的工作态度。反对消极,不活动,整天手拿书的不良倾向。他还认为党的政策应该是:“赞成孙中山利用帝国主义一切矛盾和军阀的冲突。去在民众中发扬国民革命运动和做拿到政权的准备。”

1925年,罗亦农回到中国。并在6月组织和领导了省港工人大罢工。在10月于北京筹建党校,他和李大钊一起,拟定党校课程和教学计划。在此期间,他展现了深厚的理论水平和杰出的组织才能。

今天的罗亦农,是中国共产党上海区委书记,他来上海的时候,正是五卅运动失败,党在上海的工作陷入低谷的时候。赵世炎和他在莫斯科东方大学时就认识,也在北京一起工作过,二人的革命理念一致,如今更成了上海革命工作的搭档。

“这几天街上的运动都看到了?觉得怎么样?”罗亦农问赵世炎。

赵世炎说:“上海的工作开展的很好,我看街上的情况基本恢复了元气,工人和学生很有热情。今日在烈士墓地的祭奠集会规模也很大。但上海的反动力量也特别强大,租界的帝国主义也让斗争环境更加复杂。前几天严春阳发了布告,本月三十日,任何团体不得游行集会。我们还是要为明天想一个对策。”

严春阳是淞沪戒严司令兼警察厅长,也是当前工人运动的头号对手。

罗亦农道:“有同志说,要趁着一周年扩大运动。我觉得运动当然要搞,但是对策要合理。”

“看来你已经有想法了。具体说说看吧。”赵世炎笑着说。

罗亦农道:“我觉得各界革命团体要分头发表宣言,主张和平进行表示。之前奉系军阀会杀人,如今的直系军阀同样会杀人。而我们手头的实力还不够充实,在目前还是要以保护群众,保卫联合战线为主。我有个计划,就是除了体育场那边的主会场,以及工人群众的游行外。到时候我们组织干部学生去上海各处演讲,演讲的人数和规模都不用太大。三到五人为一组,在不同的地方各讲各的。一旦遇到巡捕干涉,根据情况做具体选择。不同小组的不要联合行动,避免事态扩大,发生不必要的流血冲突。你觉得呢?”

赵世炎点头道:“是的,反动军阀丧心病狂。在我们积蓄起足够的力量前,无须过早与他们正面冲突。但是革命宣传必须保持,五卅运动必须纪念。你的办法很稳妥。”

“我就知道你会认同的。”罗亦农笑着说,“今晚就把计划传达下去。”

“对,好叫老陶他们心里有数。”赵世炎看着桌上的材料,轻声道,“这就一周年了,时间过得真是快啊。”

罗亦农道:“上海这里早晚是要进行暴动的。只是上海的工人运动,必须结合全国形势。不能孤立地行动。”

第二天,就是五卅运动一周年的正日子。五月底的上海风和日丽,非常适合搞运动。

上海组织进行了罢工、罢课、罢市的三罢运动。主会场被安排在西门公共体育场,到会群众超过三万人,大会总指挥为陶静轩。当天各处的活动都按部就班的进行,五百多支演讲队伍,三千余人分头行动,并未和巡捕发生直接冲突。

人民群众的游行队伍从体育场开始,沿着五卅惨案的路线一路前进,中午12点队伍来到南京路的时候,英国巡捕用水龙头和木棍前来镇压,群众用砖头和木棍反击,双方一直对峙到晚上。在其他地方,租界工部局的军警也攻击了游行群众,比如在老西门那边刚到上海不久,还是上海大学试读生的杨尚昆同志就挨了警棍。

当天罢工的人数超过七万人,反动势力清楚感觉到,早被查封的上海总工会仍旧控制着上海革命。

1926年下半年的时间过得很快,中国共产党在上海组织着一场又一场的工人运动。

这些运动有成功有教训,有血有泪。上总获得了众多工人群众的支持和拥护,但有时候也会遇到一些挫折。日本商人,英国商人就是虚伪狠毒的代名词。如罗亦农和赵世炎所见,上海地区的革命工作并不能只看上海,而是要结合全国形势。革命暴动必须顺应时势。

在1926年的7月,全国革命形势因为“北伐战争”的开启,发生了根本性的变化。

9月7日北伐军进驻汉口、汉阳。也就在这时候,国民政府派了特派员钮永建来到上海领导上海光复的工作。共产党正式将武装暴动提到了日程。

钮永建

然而因为国民党并不支持武装暴动,工人纠察队缺乏武器。也因共产党上海区委缺乏暴动经验,在1926年10月和1927年2月发起的两次武装起义相继失败。

北伐形势虽然乐观,上海光复却迷雾重重。

君天,中国作家协会会员。上海作协签约作家,上海网络作协理事,职业小说家,代表作《异现场调查科》《三国兵器谱》《踏雪者》等。

君天,中国作家协会会员。上海作协签约作家,上海网络作协理事,职业小说家,代表作《异现场调查科》《三国兵器谱》《踏雪者》等。