李雪舟故居

夜深了,雨渐渐停歇下来。几个小家伙的鼾声此起彼伏,最小的南华最不老实,三脚两脚把被子蹬掉了。虽说谷雨已过,夜里还是蛮凉的。银珠放下手中的针线,两只手托着后腰,挺着大肚子艰难地站起来,走到床边,俯下身子爱怜地给南华掖好被子,复又坐下来,借着油灯的微光,拿起快要完工的白围巾飞针走线,眼睛忍不住去看酣眠中的雪舟,手忍不住想伸过去,替他抚平睡梦中依然紧蹙的眉头,又恐扰了他难得的清梦,于是作罢。

在这个风雨飘摇的离乱之世,这个男人用他的医术,他的勤恳、善良和宽厚,给她和孩子们,给这个家现世的安稳;而他的那些诗作,以及他身上那些若隐若现的神秘光芒,又令她感到少有的激情。

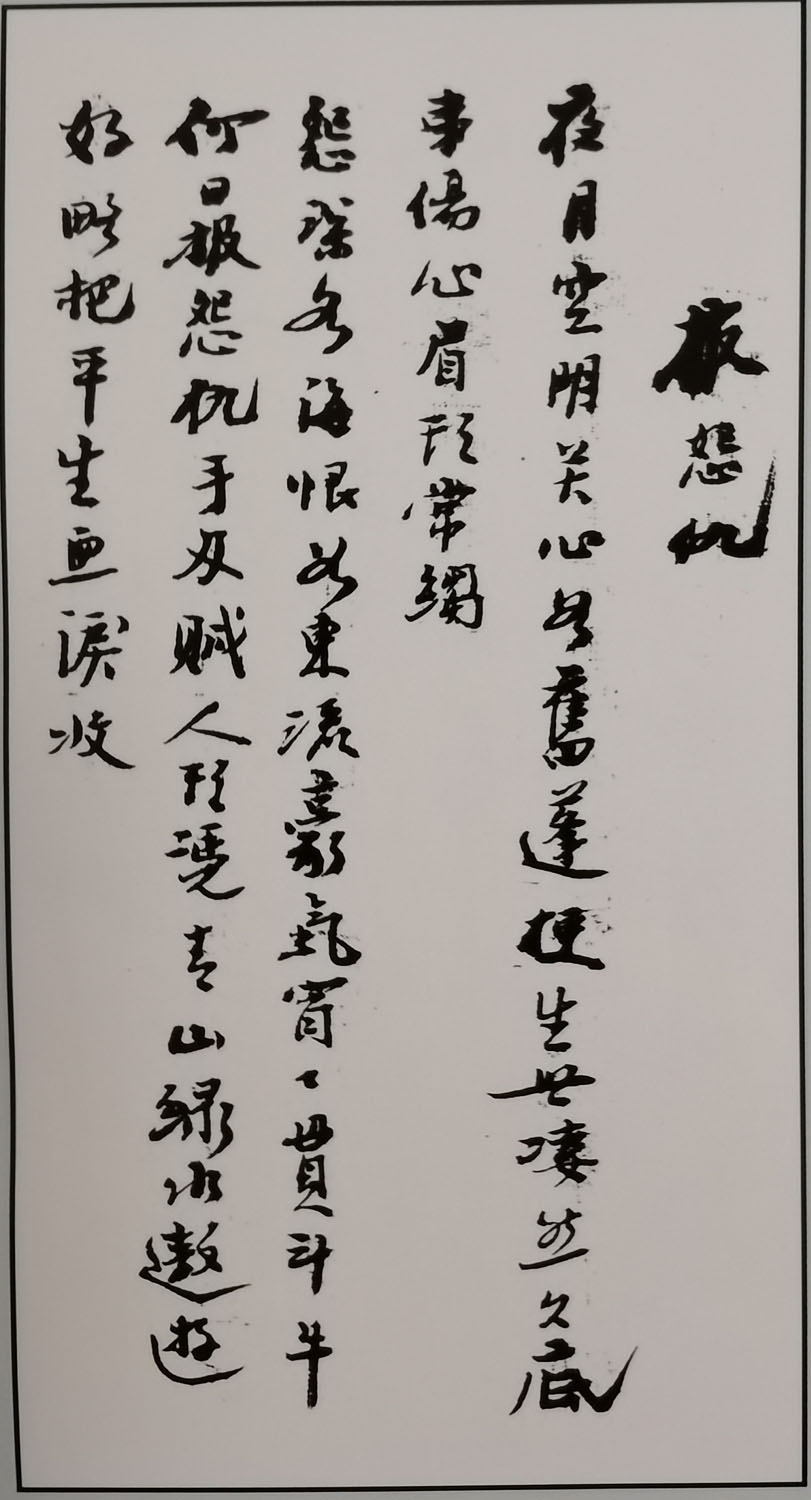

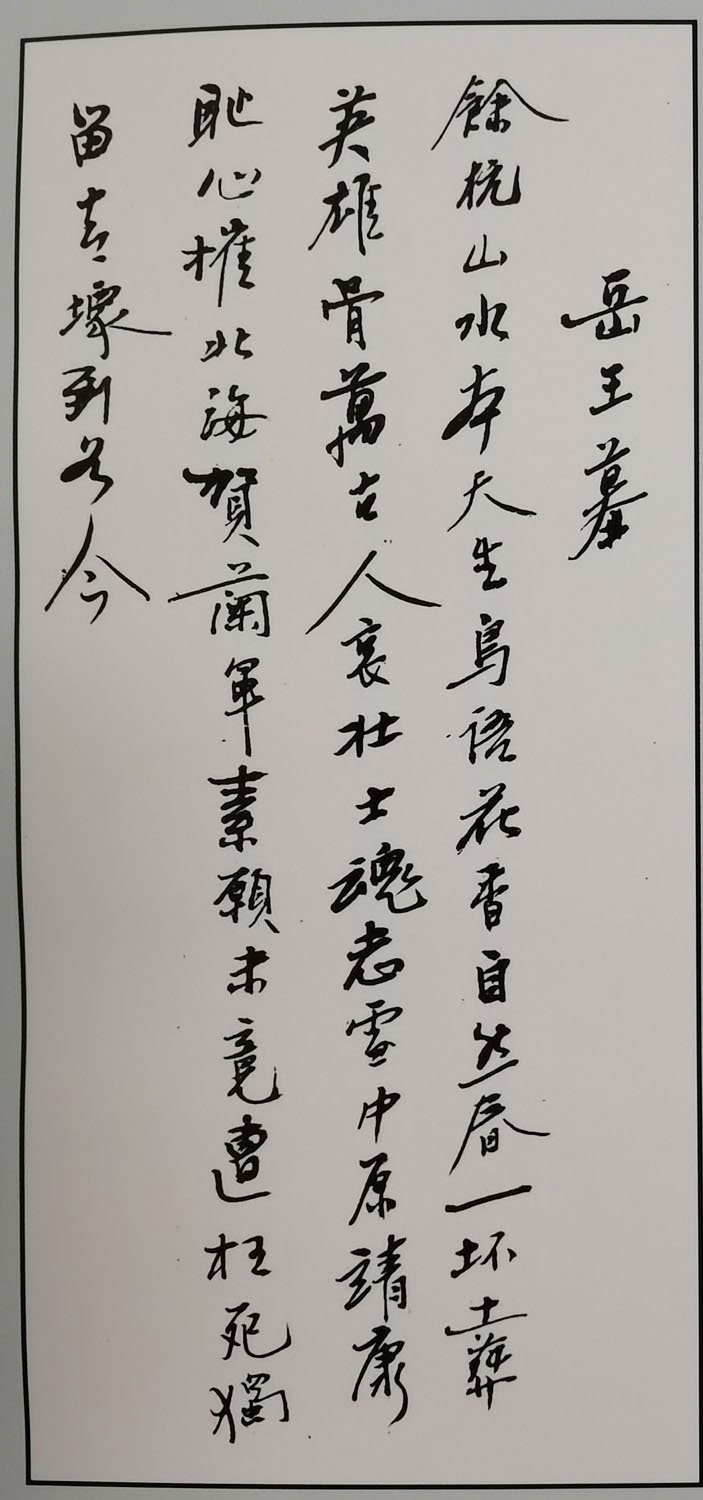

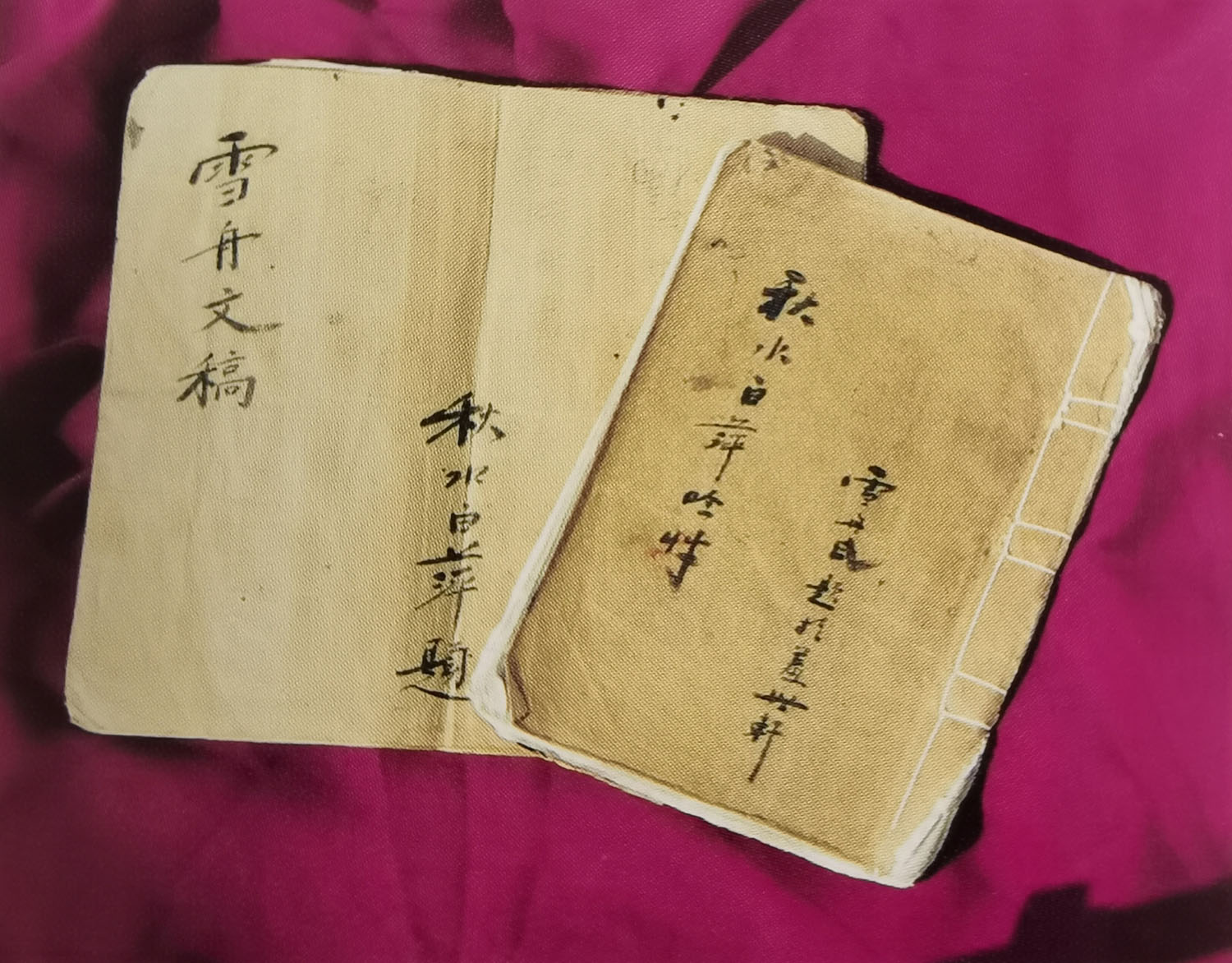

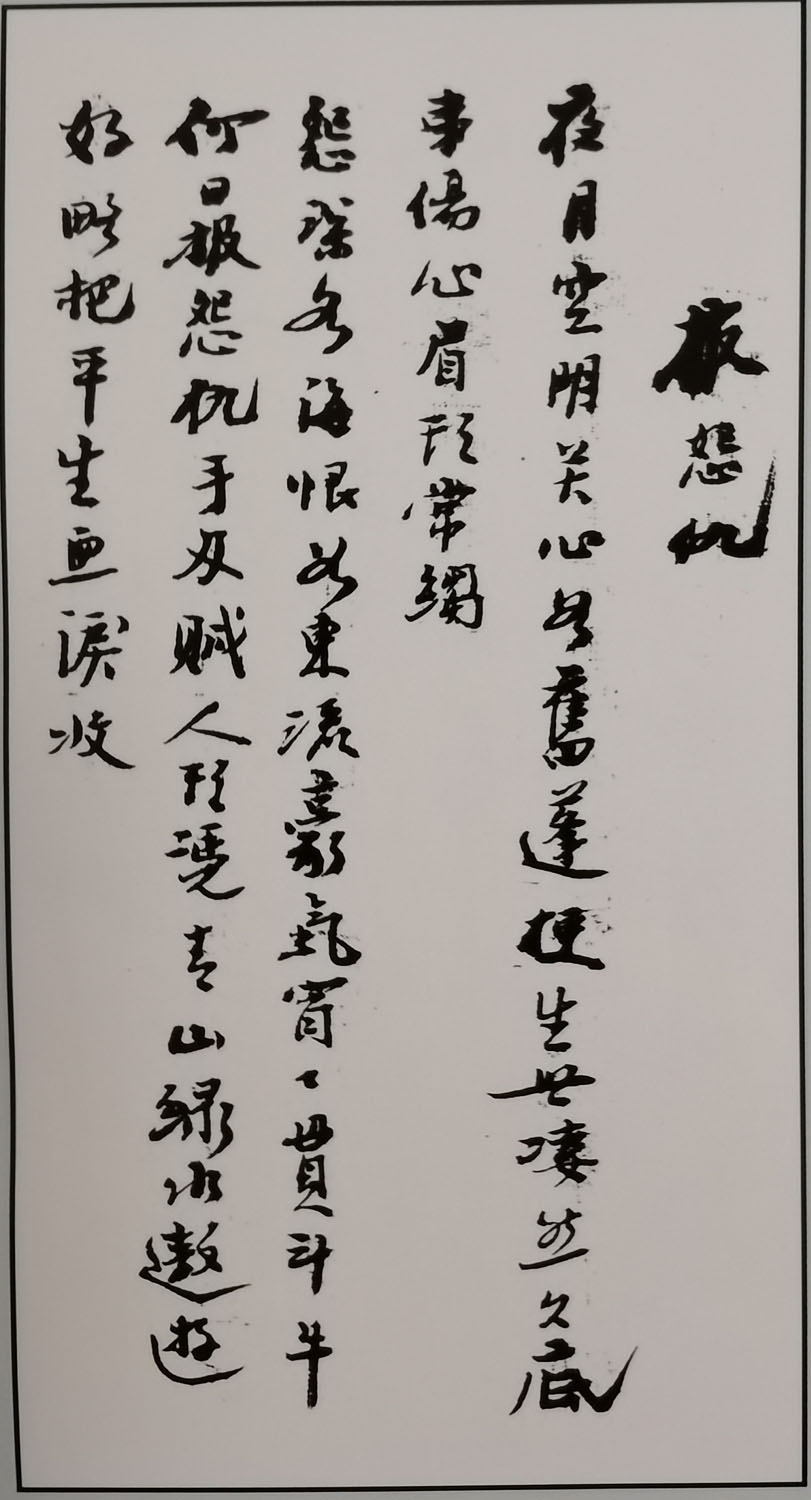

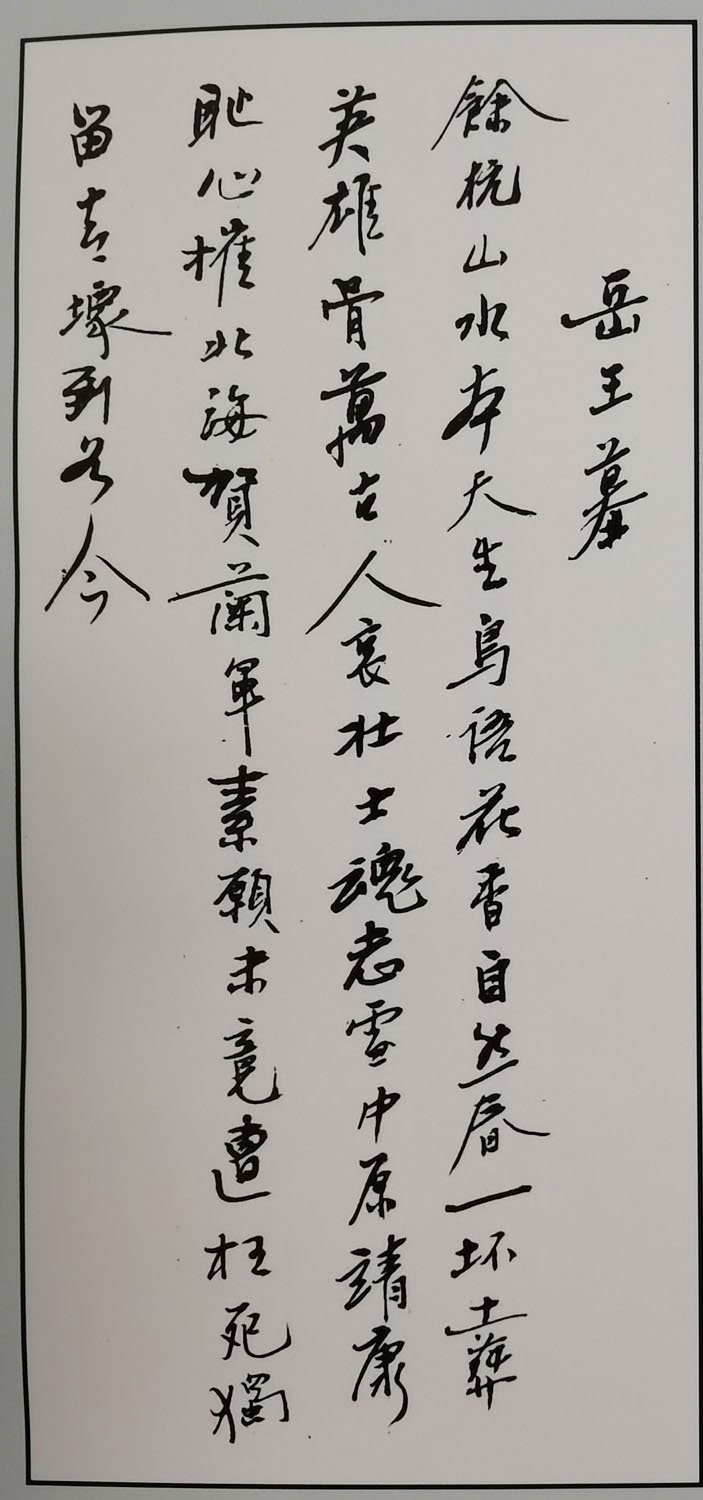

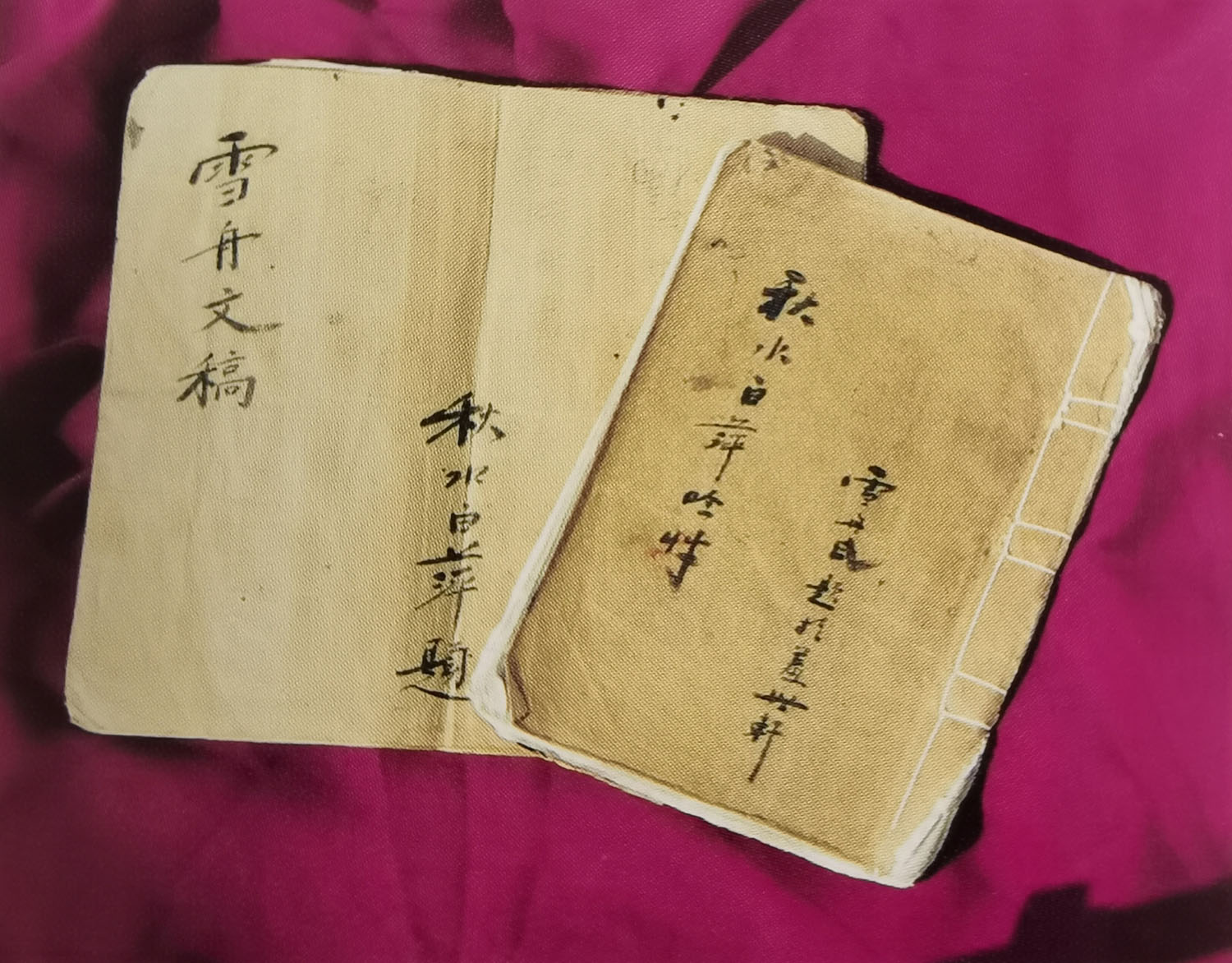

李雪舟烈士手迹

最初吸引她的,是他的诗才。那时,她还是尹家的大小姐。有一天,有人拿来几首诗给父亲看,说是书院一个叫李雪舟的青年人写的,才华横溢,直追李杜。父亲笑问,大李杜还是小李杜?这人哈哈笑着说,都有,都有。银珠正在低头刺绣,只听父亲吟道:

落花生世太凄凄,

半逐东流半作泥。

白纸飞残蝴蝶梦,

夜深时间杜鹃啼。

一句一句,诗景情皆佳,用典也不俗……暗自感叹间,又听这人说,这个青年人十六七岁,长得一表人才,只可惜父亲早逝,小小年纪就得挑起家里的担子,农忙时和寡母姐姐下地干活,农闲时在私塾做先生补贴家用。我听说他如今想去大团学医,无奈家道清贫,一家人正愁拿不出拜师的钱呢。

这些诗连同这些话,一同撞进银珠的心里。当天夜里,她去找父亲,没等开口脸先红了。父亲一语说出了她想说又不知如何开口的话:这个青年人,我了解过了,有主见,有前途,他拜师学医的钱,我打算出。不过呢,出了这个钱,可就没钱给你准备嫁妆了,银珠,你有意见吗?没等父亲的话说完,银珠就羞得转身跑开。

李雪舟烈士和妻子尹明珠

嫁给他时间越长,她越觉得自己真是得了块人间宝玉。这个男人在12岁时居然就立下了 “为他人之幸福而舍己”的宏愿。刚刚学医的时候,发愿“愿得杨枝一滴水,不羡人间万户侯”。他在诗里,有时候悲叹人间的苦难,“长夜漫漫何时旦,烽烟四起民涂炭”,有时候抒发杀敌的壮志,“安得长风万里乘,杀尽倭奴心胸快”,有时候又调皮地把自己的名字藏在诗里,“白雪江上飘,一舟水中摇。舟中人独坐,灯下诵离骚”。新婚燕尔时,他写过热烈奔放的情诗给她,“南国生红豆,此物最相思。藉以赠佳人,未必识吾痴。烛尽方成泪,蚕死向有丝。此心如金石,生死不能辞”。初为人父,在外行医,老大南屏成为他的牵挂,“曾忆离家日,屏儿学语时。牵衣心怅怅,挥手意驰驰。神清无俗骨,气秀有天姿。何日一相见,以慰是相思”……

通常人学医要花三年时间,他两年就出师了。他好钻研,自己配了一种膏药,叫万应退消膏,十分灵验。邻村有个人身上长了毒疮,伤口已经溃烂,人也发起了寒热,开始说胡话,家人天不亮就来敲门。他一听人命关天的事,二话不说,背起药箱就走,结果忙了大半天,又是清创把脓水引出来,又是贴万应退消膏拔脓,又是开汤药。两天以后,这人就能下地了。他宅心仁厚,对看不起病的农民、盐民和渔民,除了不收医资,他开好药方,最后总会写上几个字:此方配药钱,病家不付,由本医结账。

这时,一只猫轻手轻脚地走过来,走到她脚边,仰起脸喵喵地轻轻唤着。这猫,按照人的年龄,差不多六七十岁了。到他们家的时候,它还是一只小乳猫,是海边一个十多岁的小女孩牵着五十多岁的失明老人送来的。猫当时装在布口袋里,伸出头,可爱地喵喵叫着。老人说,我一路寻来,终于寻到李先生家了。李先生真是一个大好人,我生了病,李先生不嫌弃我,给我治病,帮我付药钱。我没有什么好报答他的,捉只小猫来,为李先生家抓抓老鼠吧。她赶紧接过,爱怜地擦掉小猫眼角的眼屎,然后扶老人坐下,端了碗热乎乎的菜粥递给老人,又端了碗递给小女孩。他们走后,她给锅里加了两碗水,再给灶膛里塞了两把柴火。锅里再次咕嘟咕嘟叫时,四个孩子高高低低地站了一圈,眼巴巴地看着。

雪舟看病,收入是不少,如果攒下来,不说造屋买田,殷实的日子是肯定的,可实际上一家人的日子总是过得紧紧巴巴,有时候免不了娘家接济。父亲有时候会叹口气,问银珠,雪舟哪能回事体?

她知道父亲的心病,雪舟祖上相当殷实,到了他父亲这一辈,吸上了鸦片,雪舟是出淤泥而不染,当初父亲同意她嫁给雪舟,也不是随便就同意的。事实证明这个女婿有诗才,医术好,还非常善良,真是不可多得。可是一个闻名浦东东南沿海地区的医生,老婆孩子总是缺衣少食,有点说不过去吧?

她半是撒娇半是辩护又半是掩饰:雪舟这个人呀,毛病肯定有,主要是心太软。给穷人看病,医资从来不收,有时候还贴药费,贴着贴着就忘了自己还有家小要养。父亲要嫌弃的话,那我们就不要他这个女婿了。父亲爽朗一笑:银珠你还真会夸自家男人啊。

想到这里,她甜蜜一笑,停下了手中的活,朝地上的猫咪招了招手,猫咪乖巧地跳到她膝上。如果猫咪会说话,她有很多话要问它。这个夜里,她平白地生出很多担忧。日本人投降了,按说可以过太平日子了,但是还是一派乌烟瘴气,今天抓丁,明天加租,后天又有人被无辜枪杀。而她知道,丈夫除了会写诗、会看病,还有另外一重身份,一重石破天惊的身份。

那是婚后不久,大团的表哥吴建功常常夜里来,和雪舟两个人在屋子里一谈就是一夜。她送茶进去,听到他们在讲抗日锄奸,发现她进来马上闭口不谈了。还有一次,表姐夫鞠耐秋来了,两个人又在屋子里谈,在谈抗租抗税的事,也是发现她进来马上闭口不谈了。再回忆,确实在吴建功那次来了之后不久,在万祥东郊一处坟地,有人发现有三四具尸体,都是有血债的家伙。也确实在鞠耐秋来了之后不久,农民盐民渔民都在抗租抗税。又有一次,他告诉她,要去大团十几二十天,叫她照顾好孩子,不要急。雪舟走了几天之后,老三南友突然发起了寒热,她差南屏去大团找爸爸,硬是没找到——多年之后她才在党史资料里知道,那次他是去了一趟浙东的四明山,给新四军战士疗伤去了,十几天忙得脚不沾地,走的时候还把万应退消膏的方子,留在了新四军的野战医院。

他的事情,他不告诉她,她从不主动问。可是一旦他需要她,她便不顾一切。

那是浙东新四军还没北撤时,一个初冬的傍晚,吴建功又上门了。她知道他们两个人有要事要谈,就早早叫几个孩子睡觉,自己关好门,点个油灯,一边在外屋纺纱,一边伸长耳朵听着动静。

客人走后,雪舟有点难为情地问她,家里今年收了多少棉花?他们这个地方是海边的盐薄地,只能种棉花,一年的辛劳,插秧、间苗、松土、除虫,到头来所有的收入都靠棉花。而且,几个孩子一个比一个矮一头,一溜排下去,都等着棉衣穿,而且雪舟身上也是单薄的衣衫……她咬咬牙,一点也没保留,说出了全部的数字。他接着问,家里现在还有多少钱?她又咬咬牙,说出了全部的数字……不久之后,这些棉花,以及这些钱换成的棉花,还有靠他在四邻八乡给人看病积累起来的好名声借来的棉花,一共两千多斤,装进了半夜停靠在门前小河里的三条木船上,又在不久之后,变成了新四军战士身上的棉衣。

突然,远处传来一阵狗叫。这个时辰,怎么会有狗叫?细听,又没有了,她疑心自己听错了,低下头继续织围巾。雪舟长衫前飘这样一条围巾,该有多好看啊。想到这里,她脸又一红。

还有一年,记得是一个秋天的午后,当时的南汇东南区委书记沈肖方扮成病人来到家里,听银珠说雪舟出诊去了,脸上露出了失望之色。原来,他有份很急的情报要送到七八里外的丁金山家。这个丁金山,银珠也知道,是个队长,领着一支抗日游击武装,活跃在书院这个区域。大白天的,沈自己去,容易暴露,等到晚上,肯定太晚了。此刻,雪舟又不在。看着他焦急的样子,银珠说,我以雪舟妻子的名义请求你,让我去。沈肖方沉吟片刻,关好门,脱下鞋子,先是抽出鞋垫,再从里面拿出一个皱巴巴的信封。她照他的样子,把皱巴巴的信封塞进鞋子里,上面垫好鞋垫,然后把一块蓝花布头巾顶在头上,装了满满一篮子刚刚摘回来的菱角,要走的时候,又转身回来,找出两张雪舟最有名的万应退消膏,递给沈肖方。沈肖方会意,看病总要有看病的样子吧。几天之后,丁金山的游击队果然打了一个漂亮的伏击战……

小楼秘策(李雪舟烈士和地下党员在家中进行革命斗争)

已经后半夜了,睡不着,她打算索性把围巾快点织完,这样明天雪舟出诊,就好戴了。一大家子,四个孩子要穿衣,四张嘴要吃饭,肚子里这个,还有两个月就要出世了,雪舟是靠山,是擎天柱,是冬天里的一团火。这世上有他,她什么都不用怕。

许是有心灵感应,雪舟突然睁开双眼,伸手过来握住她的手,焐在他脸颊上,然后用带着睡意的声音吟咏道:

淑贞孤介尹翁女,

屈指归余已三秋。

情多义厚实可亲,

茫茫人世应难有。

……

她脸一红,想抽掉自己的手,却被雪舟紧紧握住。突然,又几声狗叫,声音比刚刚近了好多,窗棂上,好像还透出了手电筒的光柱,再一听,像是有纷乱的脚步声。雪舟一个鲤鱼打挺,倏地跳下了床,刚够时间穿上长衫。她心一慌,肚子突然开始发硬,还没等叫醒孩子,院子里就一阵杂沓的脚步声,门就被咚咚咚擂响了。

雪舟揽过她的肩膀,对着她的耳朵说,不怕,银珠,有我在。没等话落音,门板就被一股蛮力掀开,连同门轴倒在地上,几个壮汉过来,一把掀开银珠,手上的绳子不由分说往雪舟脖子上一套……她使出浑身的劲挡在雪舟身前,不让这些人把他带走,几个孩子光脚呆呆地站在地上,张着嘴巴,惊恐地看着这一切。那只猫咪缩着头,拱起背,全身的毛都竖了起来。

被推着出门前,雪舟转过身对她说,孩子他娘,我走了,孩子们全靠你了。她仿佛没有听懂这句话,疯了一样大叫,等等,冲过去把刚刚织好的白围巾围在他胸前。雪舟的双手已经被五花大绑绑在身后,他低下头,用唇吻了吻妻子的头顶。

外面的天越发的黑了,只有那些押着雪舟的人手里的手电筒的光柱在晃动,她挺着肚子,深一脚浅一脚,徒劳地跟了上去。她不知道该怎么办,她只知道,这样会离自己心爱的丈夫近一点……

突然,一个踉跄,脚一滑,她掉进了河里。河水冰凉,刺得她肚子一阵剧痛。刚刚下过雨,河水涨满了河道,原先码头上的石阶都没进了水里,没有挖抓的地方,她不会游泳,一瞬间沉到了河底。想起被押着越走越远的丈夫,想起家里四个受到惊吓的孩子,想起肚子里无辜的胎儿,她用尽最后一点力气,在水里扑腾,终于摸到了一丛芦苇。

绝望的等待中,最坏的消息在那天晚上来了。她觉得自己像个木头人一样,两眼空洞地看着被村民送回来的不成样子的雪舟,看着那条浸透了血的白围巾,看着围在他旁边哭喊的孩子。她不相信,十几个小时前,还握着她手的温暖的大手,会如此冰凉;她不相信,那已经乌青的嘴唇,会读他写给她的缠绵的情诗,会柔软地亲吻她的头顶;她不相信,那个她倾心所爱的男人,再也不会背着药箱从门外满面春风地走进来;她不相信,这些孩子,连同肚子里的孩子,从此没有了父亲……为什么这么残酷?

很久以后,她才知道,雪舟在那十几个小时里经历的炼狱般的痛苦。那些人把他吊在房梁上,用皮鞭和棍棒抽打,他不讲。那些人又把他绑在长条凳上,往脚上加砖,直到骨折,昏死了,冷水泼上去再加砖,他还是不讲……行刑的时候,他的长衫已经烂成了一条一缕,两条断腿根本不能走路,是刽子手架着他去刑场的,只有那条离别时她围在他胸前的围巾倔强地飘动着……其实他只要说出他们要他说的话,就可以回来和爱妻爱子团圆,就可以继续做他的医生,就可以呼吸这些可爱的空气沐浴这些可爱的阳光,但是他不,宁死也不……他爱他们,他更爱他的主义。

她一点也不嫉妒他的主义,她也爱上了这个主义。这种爱足够支撑她在日后绵长岁月里像他一样坚强,为在黎明前最黑暗的时刻献身的他,为孩子们,也为这个主义。

李雪舟烈士遗作

张蓉,中国作协会员,上海市作协会员,全国公安文联侦探文艺分会理事。多篇小说入选全国公安文学精选;小说《致爱丽丝》获公安部第十二届金盾文化工程金盾文学奖;小说《沙堡》获第六届全国侦探推理小说大赛二等奖;小说《鸟鸣嘤嘤》获第一届“人金—段和段杯”《上海文学》小说大赛佳作奖和公安部第十四届金盾文化工程金盾文学奖。

张蓉,中国作协会员,上海市作协会员,全国公安文联侦探文艺分会理事。多篇小说入选全国公安文学精选;小说《致爱丽丝》获公安部第十二届金盾文化工程金盾文学奖;小说《沙堡》获第六届全国侦探推理小说大赛二等奖;小说《鸟鸣嘤嘤》获第一届“人金—段和段杯”《上海文学》小说大赛佳作奖和公安部第十四届金盾文化工程金盾文学奖。