拿“书院”叫镇名的恐怕在国内极为罕见,但在上海郊区就有一个,她正是我的家乡——书院镇。

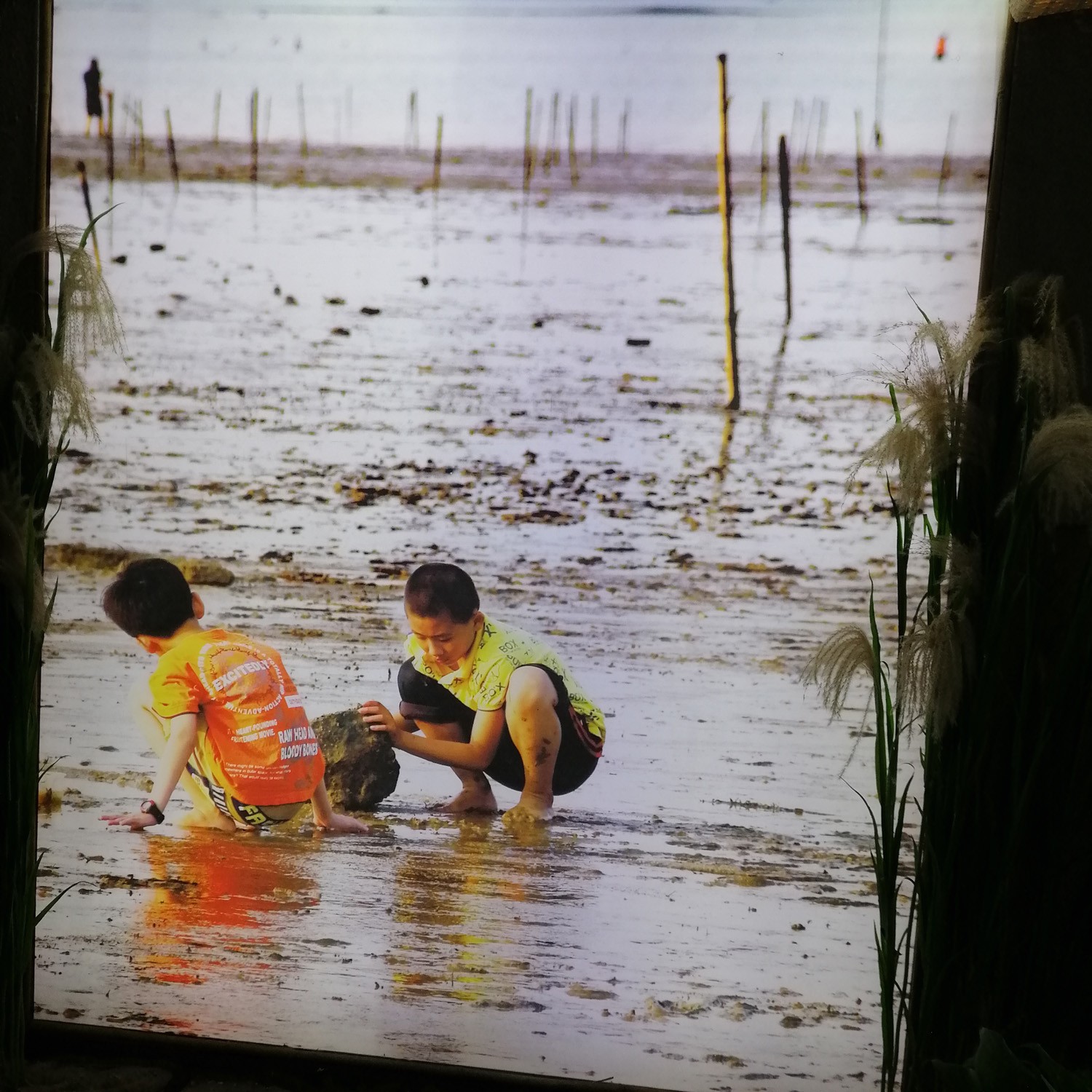

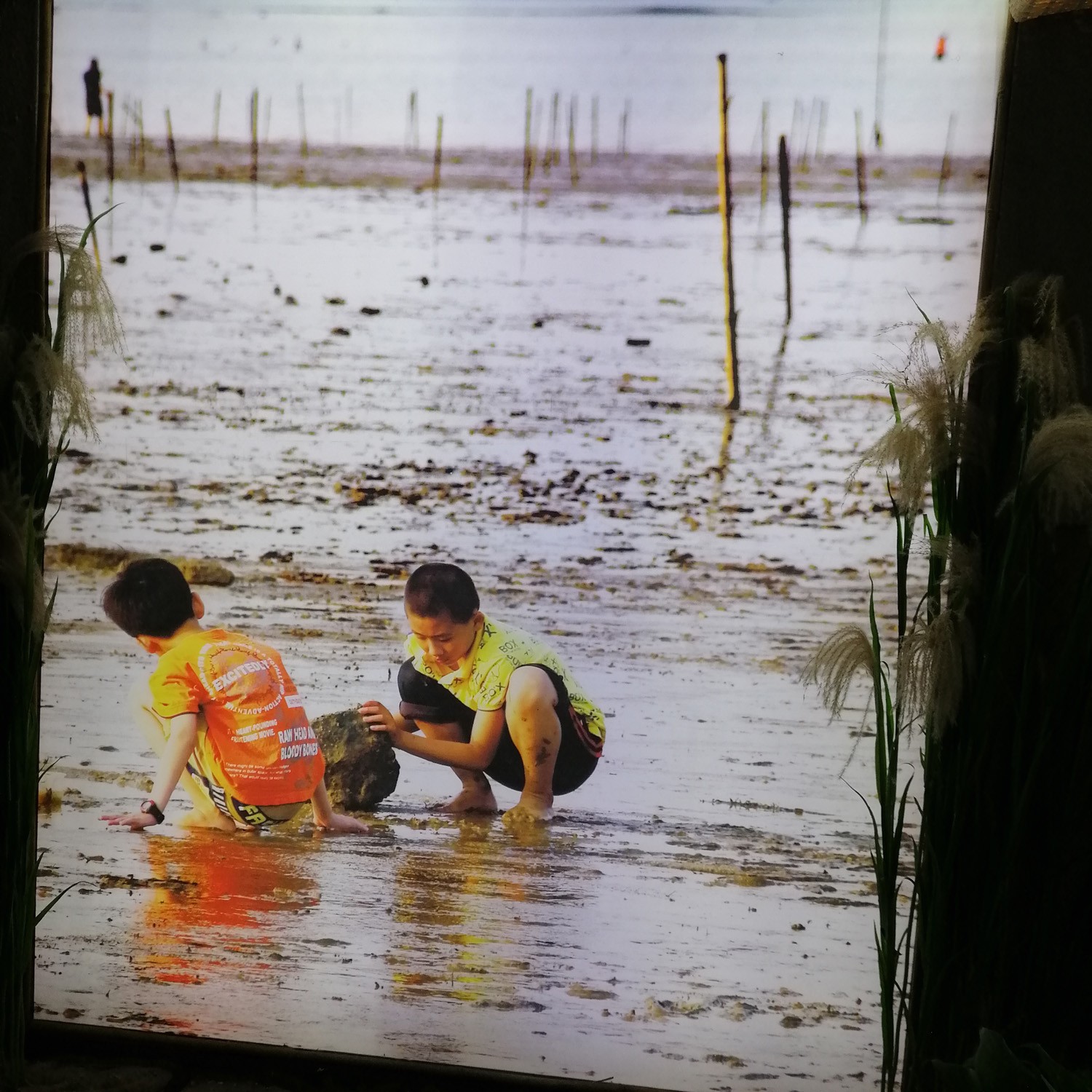

我的家乡——书院,地处东海之滨,现被规划在临港新片区内,是乡村田园保留较为完整的一方土地,传承着民间与民俗文化,也散发着浓郁的乡土味。

我从未离开过书院这片土地,一方水土不仅养育了我,而且让我在这里工作了三十多个年头。如今退休我仍归于这片土地,寻觅着传统的乡愁,陶醉在浓浓的乡土情感之中。

一

书院,很书香,多少人因“书院”在绕有兴趣的追寻。海边似乎与“书院”不相衬,知名的岳麓书院、嵩阳书院、白鹿洞书院等不都在著名的旅游景点吗?我在岗位上时,常参与过接待外来的宾客,当他们一踏上书院这片土地时,第一句问话就是:“你们这里为什么要叫书院?”我是在做文字工作的人,在闲聊中领导不免推荐我向宾客介绍一番。我虽对家乡“书院”的来历了解不甚透出,但长期以来,我对“书院”的来历还是做了功课的,翻过家乡的镇志,采访过一位熟悉书院起源的九十多岁老先生,故介绍起来也有声有色。宾客一听,想不到你们这里也有个“书院”,纷纷赞扬“书院”这个名字好,很有文化气息,要好好挖掘,好好打造,多讲讲书院的乡愁故事,多讲讲今日书院的故事,使这个海边的“书院”释放出不一样乡村田园气息。

说起书院的来源,是有故事的。她起源于一座“五开间两厢房”的建筑。这座富有江南风情的建筑叫“书院厂”。

约二百多年之前,书院还是一片滩涂荡地,由长江水和钱塘江水交汇、泥沙沉淀而冲积成的陆地平原,先民惜地,便在这滩涂上开垦种田,清政府为了收取田税,就在“书院”这一地带上建造起了“五开间两厢房”作为屯积税物的仓库(当时的田税可以用稻谷等物替代)。由于这些税赋均用于南汇教育,加上那时读书的地方大多被称之为“书院”,故这“五开间两厢房”就被称为“书院厂”了,历经民国时代。“书院厂”的名字被叫开后,在民间也越传越远,不久便被远近百姓所熟悉,逐成地名。新中国成立后,有了“人民公社”建制,“书院”便用于社名,于是就有了“书院人民公社”这一称呼,“书院厂”的所在地被称之为“书院大队”,书院厂被转用为“书院小学”。后来,尽管书院历经建制改革,从社——乡——镇,从来没有把“书院”两字丢弃,一直沿用至今。但随着时代的发展,原有的“书院厂”建筑被折除,建造了新的成人学校。虽然政府力争要恢复“书院厂”,但终因土地受控,至今尚未如愿。由此,“书院厂”这座青砖黛瓦的明清建筑,只留在了书院人的记忆里或文字里。外来宾客一踏上书院这片土地时,是看不到“书院”的,书院的这片广袤的土地就叫“书院”,书院的这片蓝蓝的天空就是“书院”。

二

“书院厂”远去了,但二百多年的文化积淀让书院有着不薄的文化底蕴,农耕文化、民族文化、民间文化在一代代书院人的手中传承,特别是一些民间艺术熠熠生辉,有的被列入市、区级非遗项目,被收入镇级储备库的也有三十多种,足以反映了海边人的智慧和劳动成果:

——王金根,是书院民间艺术的代表人物,他的石雕艺术不同凡响,作品远展海外,上世纪八十年代被联合国教科文组织授予了一级民间美术家的称号。王先生的石雕艺术富有海派艺术特色,有家乡的地方风味,创作选题大多来自海洋的滩涂生灵,那些贝壳、蟛蜞、虾蟹等都是他的刀中之物;乡村田园,乌龟、青螺、壁虎等生灵无一难逃他的构思,件件作品都散发着浓郁的乡土味,自成一派。几十年来,王先生的作品曾多次参与过国内省市级的大赛,一“蟹褛”作品曾获得金奖。深受收藏者的青睐。

——叶引军,专攻于民间的凿纸艺术,在“千疮百孔”中寻找到了自我的民间艺术价值。他的凿纸艺术广涉古法传承,选题来自古典名著,《西游纪》、《水浒》、《红楼梦》、《三国演义》等,或一些神话题材。其凿纸刀工精湛、技法娴熟,无论是花鸟、还是人物都被凿刻得栩栩如生,呼之欲出。近年来,叶师傅又注重于“大画”长卷的凿刻,其中一幅《红楼梦》长卷,人物众多,亭轩、山石、花鸟等景物牵绕不断,在相连的线条里透出了能说话的灵气,在仕女的衣纹里也能找到抚媚飘逸的动感,后涉毛泽东诗词书法凿刻,气势磅磚,又不失笔墨韵味,实属不易!

——潘仁官,传承了“钉秤”这门民间艺术,虽然时下杆秤早已被电子秤所替代,生意清淡,但潘仁官依旧对此难舍难离,整日埋头于“钉秤”的制作,孜孜不倦。潘仁官的钉秤传承于祖辈,作坊里挂满了大大小小的杆秤子,大的可秤重几百来斤,小的“盘秤”侧秤重几两几克,其材质均为铜料,秤盘小巧、秤杆还不满“虎口”长,铜盘由三条铜链连着秤杆,配一枚大拇指般的铜砣,系一根红绳作为秤纽,小巧精致,其实成了一件不可多得的工艺品。那些乔迁新居的客户会慕名而来,购一款盘秤,取“称心如意”。

家乡的民间艺术还有许许多多,婉如细碎花朵,散落于民间,纺纱织布、竹编木器、草鞋布袜等等的小手艺,在书院人的手里无一不精。多少年来,书院人就是这样创造着生活的美,追求着自我的生活色彩,使书院这片土地充满着灵气,彰显着自我的地方特色。

三

二百多年,从历史角度看,书院还算年轻。但文化的精髓始终在这里闪烁,书院人深深懂得,生长在书院应无愧于“书院”这个名字,无愧于做一个书院人。

时代在发展,文明在进步,当书院来到二十一世纪后,文化在书院有了新的拷问,书院应当如何来推开“书院”这扇文化大门,如今书院人终于有了自我的回答,经过努力,书院顺着浦东开发开放的步伐亮出了自我的招牌:先是有两个各具特色的农庄延生,一个叫“葵园”农庄、一个叫“书院人家”农庄。这两个“农庄”的出现,让各路宾客对读懂“书院”有了“落脚点”,看到了在书院这片土地上的不同风情和乡愁情味。葵园,引进了江南微派建筑风格,一只高高耸立的硕大地标“海碗”,诉说着书院海边人的故事,这里的“叶辛文学馆”和上海书法协会书院创研基地,多次举行了国家和省市级的活动,书法大赛、围棋大赛、还有富有民间色彩的“祭海”典礼等相继而来;“书院人家”清雅别致,充满着江南建筑文化的情调,青砖黛瓦,小桥流水,透视出了书院的时光璲道,老屋、古井、石磨、竹筛、风箱、牛车等件件在目,桃园、梨园、田园相映成趣,满目乡土滋味。在复旦大学国学堂书院培训基地,吸引了国内许多高层企业老总和白领前来听课,传播着国学知识。后成立的“书院诗社”、“东南书画院”等文化阵地,时常采风于书院大地,高雅文化与民俗文化融为一体,大大提升了书院的文化品位。书画进乡村、诗社应邀名人雅集,讲座不断,呈现出了“文化书院”、“书院文化”的新气象。

四

16线地铁贯穿书院境内,并设"书院站"

书院文化在升腾,新兴的农产品基地一个接一个,在“百果园”的果品上邀请书画家赋诗作画,所产的“8424”西瓜赋予精美的文化礼盒外包装,甚至在瓜果上采用电脑打印赋予“祝愿”的文字,提升了农产品的文化品位;鲜嫩的马兰头,富有现代信息头脑的农二代自建营销直播室,产销长三角一带,既现代、又有文化;洋溢葡萄香甜饱满,为临港地区最大的葡萄产地,邮购、空运,在信息时代大展身手;一款“书院厂”大米,再现了二百年书院人种植稻米的情景,把书院的文化渊源融进天天日用的口味,文化在书院“无孔不入”。

如今,书院被划在了临港入新片区,区位优势骤升。书院距临港只有十几分钟的车程,这个能与国际握手对话的“港湾”已经携手牵起了书院的同行,辐射效应频频显现,一片属于浦东难得的书院田园绘就着新的画卷。乡村振兴的战略在这里不断推进,这片年轻的土地深挖着乡愁文化。在实施“美丽庭院”建设中,不忘重拾乡愁这一文化之根,村村都收集起丢弃在宅前屋后的青砖黛瓦、缸缸甏甏,营造出一个个乡愁景点,许多村还建起乡愁记忆馆,让乡愁文化在这片土地上大放奇光异彩!

施国标,上海人,1985年起从事文字工作,擅长于观察与思考,报告文学写作体载,涉散文、诗歌、小说等。因作者长期生活在乡村,故对乡土题材情有独钟。著有《六0味感》、《乡情难了》、《问书看院》等,均为上海文艺出版社出版,散文作品见诸于《新民晚报》夜光杯、《文学报》(上海)。迄今为止,共发表文字500万余字,施国标现为浦东文史协会会员、浦东作家协会会员、书院诗社社员、惠南文学社副社长。现居上海自贸区临港新片区。

1992年观察与思考,《该重视小小年纪伸手要钱现象》一文,被评为全国农民报好新闻作品二等奖;2018年散文《留住根……》荣获叶辛文学学会“美丽乡村与书院”全国征文大赛二等奖。

施国标,上海人,1985年起从事文字工作,擅长于观察与思考,报告文学写作体载,涉散文、诗歌、小说等。因作者长期生活在乡村,故对乡土题材情有独钟。著有《六0味感》、《乡情难了》、《问书看院》等,均为上海文艺出版社出版,散文作品见诸于《新民晚报》夜光杯、《文学报》(上海)。迄今为止,共发表文字500万余字,施国标现为浦东文史协会会员、浦东作家协会会员、书院诗社社员、惠南文学社副社长。现居上海自贸区临港新片区。

1992年观察与思考,《该重视小小年纪伸手要钱现象》一文,被评为全国农民报好新闻作品二等奖;2018年散文《留住根……》荣获叶辛文学学会“美丽乡村与书院”全国征文大赛二等奖。