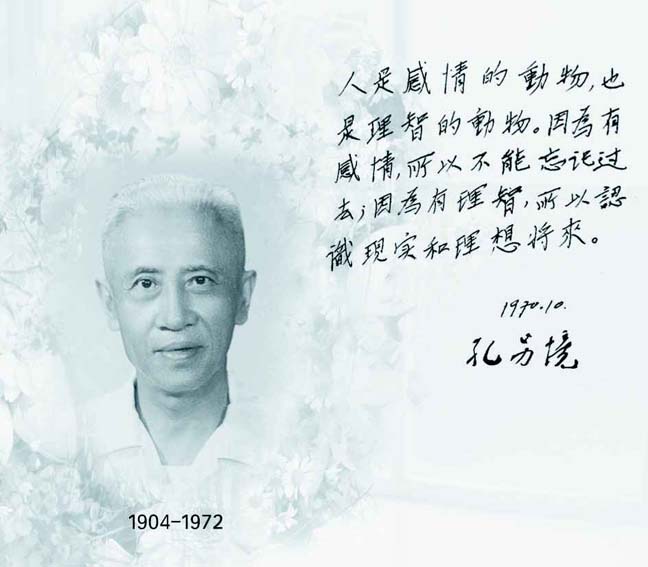

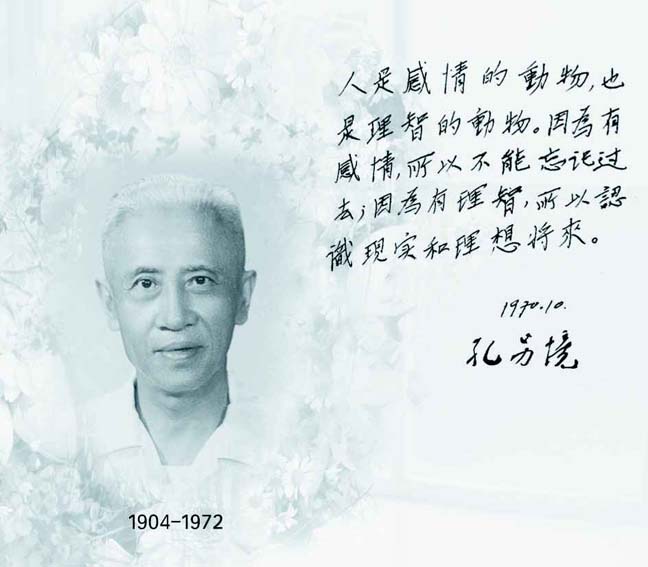

孔另境,谱名孔令俊,字孟养,又字若君,笔名东方曦、陶白等。1904年7月19日出生于桐乡县青镇(今桐乡市乌镇)东栅庸园,是孔子第76代世孙,按孔氏谱序排行“令”字辈。

孔另境1904-1972

乌镇孔氏为曲阜孔氏南宗分支。宋高宗南渡时,毕扈南迁,寓居衢州,后迁至湖州。在明正景泰间(1450—1457),又从湖州东阡塘迁居桐乡青镇东栅。

孔氏在青镇繁衍生息多代,崇儒塾教,文脉不断。到了孔另境曾祖父孔庆增这一代,仍享有同知衔,赏戴蓝翎。孔庆增心向风雅,在财神湾宅后,凿池建亭,叠石为山,培植花果,建成了一个数十亩的花园,取名“庸园”。

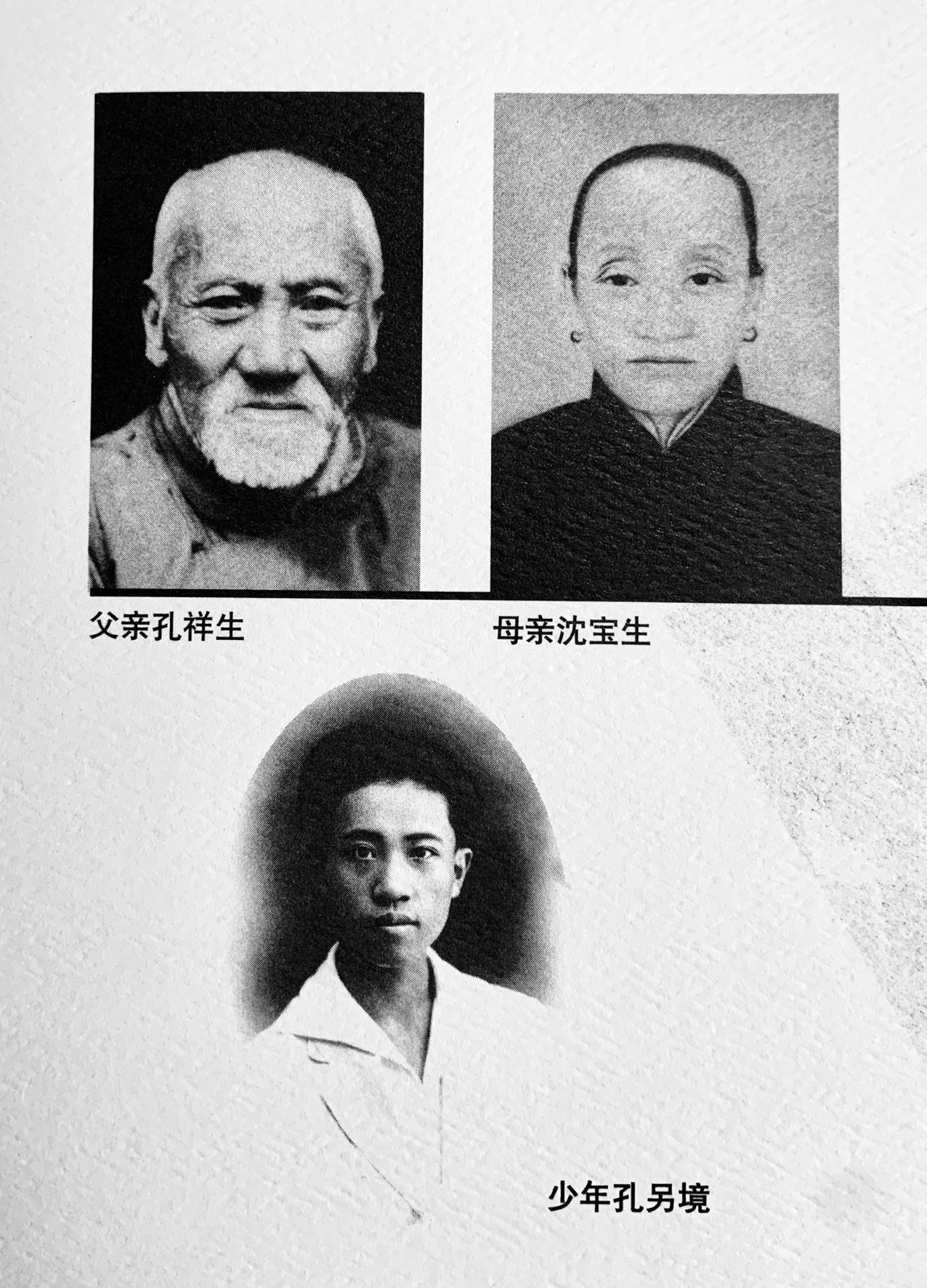

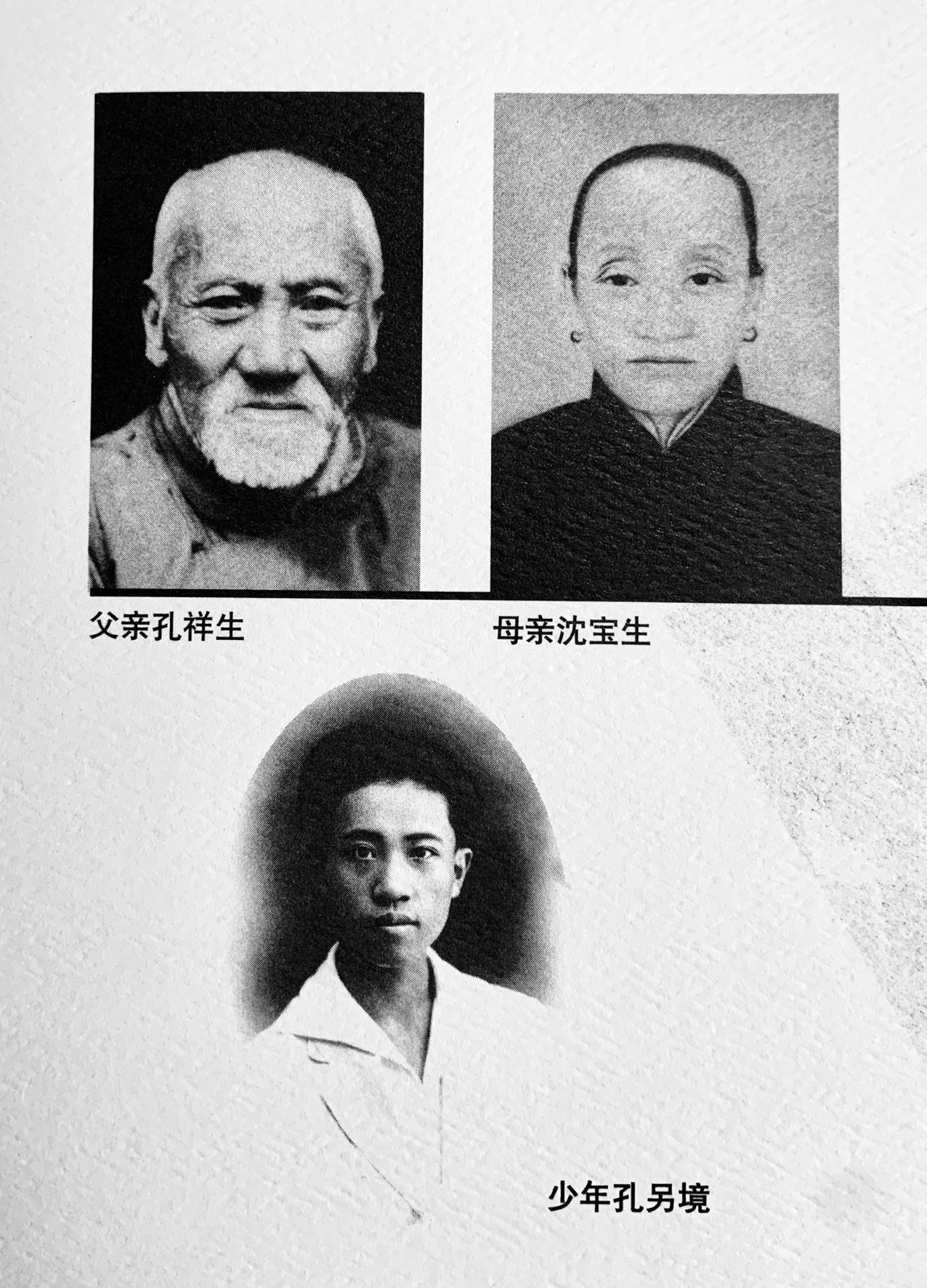

孔另境祖父孔繁麟也是五品衔,中书科中书。他一生继承祖业,从商之余附庸风雅。平时爱好研习书画,收藏字画古玩。孔另境的父亲孔祥生,母亲沈宝生有子女七人,可是有四个孩子幼年夭折,三女孔德沚,原名孔世珍,就是茅盾夫人;孔另境是他第六个孩子;幼子孔令杰,又名彦英,小名阿福。

孔另境是孔繁麟的长房长孙,出生后深受长辈宠爱。孩时的孔另境最初读的是私塾,先生叫曹世平。这位曹先生不仅饱读诗书,而且信息灵通,自称“百晓”。孔另境的“孟养”就是曹先生所取,因为孔另境排行第六,所以先生平时常叫他“六相”。

少年孔另境与父母

孔另境在曹先生处念了两年后,转到初等小学堂(立志小学),后又升入植材小学。植材小学的前身叫乌青镇高等小学堂,也是茅盾就读的学校。

孔另境在植材小学毕业后,考入了嘉兴浙江省立第二中学。在嘉兴读书期间,不经意间服务了建党伟业。1921年7月30日晚,在上海召开的中共一大第六次会议,因遭到法国巡捕包围搜查,打乱了会议原定的议程。王会悟在孔德沚的建议下,提议转移至嘉兴南湖续会。经过讨论,与会代表同意了王会悟的提议,决定将中国共产党第一次全国代表大会转移到嘉兴继续举行。王会悟来嘉兴前,孔德沚就跟她说过,到嘉兴可以找另境他们帮忙。王会悟也曾回忆,当年将中共一大转移到嘉兴,也是考虑嘉兴有朋友可以帮助。此时,孔另境正在嘉兴读书,是他协助王会悟租借了开会的“红船”。

1922年春,沈雁冰等来嘉兴南湖烟雨楼召开“桐乡青年社”成立大会,孔另境加入了该会。桐乡青年社以改革桐乡社会为宗旨,要把旧桐乡改造成新桐乡,所以就把《新乡人》改为《新桐乡》出刊。决定上海由沈雁冰负责,杭州由杨朗恒负责,嘉兴由李詠章和金仲华负责。

就在这年的6月份,孔另境因在学校带头闹学潮而被学校除名。自“五四”以来,学生一直是中国最先觉醒、最有觉悟的一个阶层。在那个年代,嘉兴省立二中师生开爱国演说会,成立国货商店,开办义务学校,组织爱国会,组织游行等等的爱国行动,是与全国的爱国浪潮合拍的。之所以学校要开除孔另境等50多名三年级学生,想必是学校受迫于当局压力的无奈抉择。

离校后的孔另境在姐夫沈雁冰的支持下,考入了上海大学。上海大学是在国共合作背景下,中国共产党参与创办的第一所高等学校。集中了众多共产党员,成为中共早期在上海一个重要活动据点,一批国共两党领导人和革命骨干曾任职、任教、就学于此。“上大”实质上成为了当时传播马克思主义、酝酿反帝爱国运动的堡垒。孔另境在“上大”与施蛰存、戴望舒、戴介民等同班。常结伴去听瞿秋白、李大钊等拯救中国命运的演讲,在革命思想影响下,加入了中国共产党。

孔另境学生时代

孔另境与上大同学

1925年“五卅运动”期间,在党组织的领导下,孔另境积极参加反帝爱国斗争,上街游行抗议帝国主义屠杀中国人民,并承担党组织安排撒发传单的任务。当他在南京路上撒发传单时被巡捕房逮捕,被拘留两周后,在中共领导成立的“济难会”的出面营救下出狱,这是他人生中为革命的第一次坐牢。

1925年下半年,国民党右派逐步控制了国民党中央上海执行部。12月11日,国民党中央执行委员会决定,由上海各区党部联席会议代行上海执行部职权,并从速组织正式上海特别市党部。之后国民党中央电令恽代英等为特派筹备员,负责筹组上海特别市党部。中共中央也指示恽代英、沈雁冰等筹备组织上海特别市党部执行委员会。

1926年1月1日,上海特别市党部正式成立,机关设于辣斐德路永裕里83号。上海特别市党部的执行委员中,共产党员占了多数,成为党在上海具有影响、可以公开活动的机构。出狱后,孔另境进入中国国民党上海特别市党部宣传部任干事,宣传部长是杨贤江。

没过几个月,沈雁冰从广州来信,要求孔另境也前往广州一起为党工作。姐姐孔德沚不放心弟弟一人前往,就安排孔另境与张秋人同行。到了广州之后与姐夫茅盾同住一处,毛泽东也同住一条弄里。

时任国民党宣传部长是汪精卫,但他很少到岗,毛泽东是代部长,沈雁冰是宣传部秘书。孔另境被安排在毛泽东办公室里工作,担任宣传部助理干事,具体负责信件的登记收发和管理工作。当时还有萧楚女、毛泽民等也都在一个党小组,相互格外亲热。大家经常到毛泽东家玩,每聚一次,杨开慧都会很热情地招待吃饭。

在与毛泽东的接触中,孔另境发现毛泽东喜欢看报,全国一万多种日报他都要翻看。他对孔另境说,一个人不能不看报,他的知识都从看报中得来的。孔另境晚年回忆在广州工作时,称毛主席是他的严师和亲密的战友,一生最敬爱的人之一。

中山舰事件后,毛泽东辞去了代理部长职,去主持农民运动讲习所,沈雁冰、萧楚女、张秋人都退出了中宣部。沈雁冰根据毛泽东的指示,回沪筹办《国民日报》,开展党的工作。孔另境则进入北伐军前敌总指挥部政治部,他所编入的教导师隶属第8军。当时政治部里有二十多位共产党员,他们就成立了党支部,书记是李立中,孔另境担任副书记。

1927年2月,第8军教导师和第4师又被扩编为第36军,孔另境和另一位中共党员潘漠华编入唐哲明任师长的第2师。第36军攻下鄂豫交界处的武胜关,进入河南境内,一路追击败逃的吴佩孚部,连续攻下信阳、驻马店、漯河等地。

正当北伐捷报频传之时,蒋介石突然发动反革命政变,到处捕杀共产党人。孔另境等接到党组织通知,命令赶快撤离。

孔另境回到上海不久,接到中共浙江省委的通知,安排他去杭州县委工作。当时,在白色恐怖下,中共浙江省委遭到严重破坏,中央派夏曦来浙,重建中共浙江省委后,改组了杭州县委。根据中共中央在湖北汉口召开紧急会议(八七会议)精神,浙江省委召开杭州党的活动分子会议,提出进行土地革命,组织武装暴动,在城市组织罢工、罢课等。当时,池菊庄受命重建中共杭州县委,他选定羊坝头赵衙弄11号作秘密联络机关,着手恢复党组织,发展党员,相继建立中共江干、拱墅两区委。又去萧山县西兴农村发动农民,计划于次年1月举行,促成杭城四郊农民大起义。

孔另境与池菊庄(化名史学章)、陈丹池(化名郑桐)、詹醒民都是同乡。池菊庄是中共杭州县委常委,主持日常工作,并兼任宣传部长,詹醒民是宣传部干事,孔另境是宣传部秘书。

12月10日,县委决定在西湖饭店32号召开会议,布置发动工人、农民暴动起义事宜。孔另境、詹醒民等被嘱留守。可是,原定晚上7点的会议,到了第二天还不见池菊庄、沈资田他们回来。于是,孔另境约一位姓周的同志,一起前往西湖饭店探听消息。当他们走近西湖饭店时,发现远处茶店里有一人在向他们摇手,孔另境他们感觉有异常,两人赶紧分头回撤,幸免被捕。回到住处后,孔另境把情况告诉了詹醒民,两人商定马上撤走,临走前还带上了池菊庄浸在福尔马林液体中的一根断指,他暂躲避在戴望舒杭州的家里。

当他们得知池菊庄、陈丹池、沈资田、赵晋先、钱独罕等参加会议的同志被捕后,决定由孔另境前往宁波,向中共浙江省委书记夏曦、宣传部长梅电龙报告杭州党组织遭破坏情况。听取孔另境报告后,梅电龙指示孔另境返杭候命。

1928年1月20日,孔另境在湖滨路行走时,突然看到有工人抬着一批白皮棺材,棺材上贴着张秋人、池菊庄、沈资田等人的名字。看到这一幕,孔另境顿时惊愕失色,悲从心起,想不到一起战斗的同志已经罹难。

组织遭到破坏,革命陷入低潮,党组织要求寻找正当职业以掩护。孔另境回沪,并将杭州情况写信向省委报告。

1929年春,孔另境经潘训的介绍,前往天津南开中学教书。潘训,又名潘漠华,是孔另境参加北伐时的战友。1927年7月离开军队至杭州,在中共浙江省委工作。10月,浙江省委机关遭破坏,潘漠华在杭州被捕,得老师许宝驹营救出狱,回宣平进行党的活动。次年赴上海,期间曾在乌镇植材小学以教书为掩护。

在天津,孔另境先在南开中学,后到河北女子师范学院,仍与天津党组织保持联系,传递从苏联邮寄来的印刷品。孔另境的活动引起了特务队的怀疑,1932年7月3日,公安局特务队以共党嫌疑将孔另境捕去。孔另境被捕后,河北女子师范学院院长齐壁亭和教授李霁野等设法营救但都无果。后孔另境被转押到北平行营军法处,眼看事态升级,孔另境赶紧写信通知在上海的姐姐孔德沚。

弟弟被捕入狱,性命交关,孔德沚便向鲁迅先生求助。鲁迅先生就写信给在南京中央研究院的同乡老友许寿裳,以两人的名义给时任东北边防军长官公署参议的汤尔和,请求帮助解救孔另境。在鲁迅先生的催办下,经李霁野、台静农作保,孔另境被关押一百天后获释。

孔另境1933年在上海

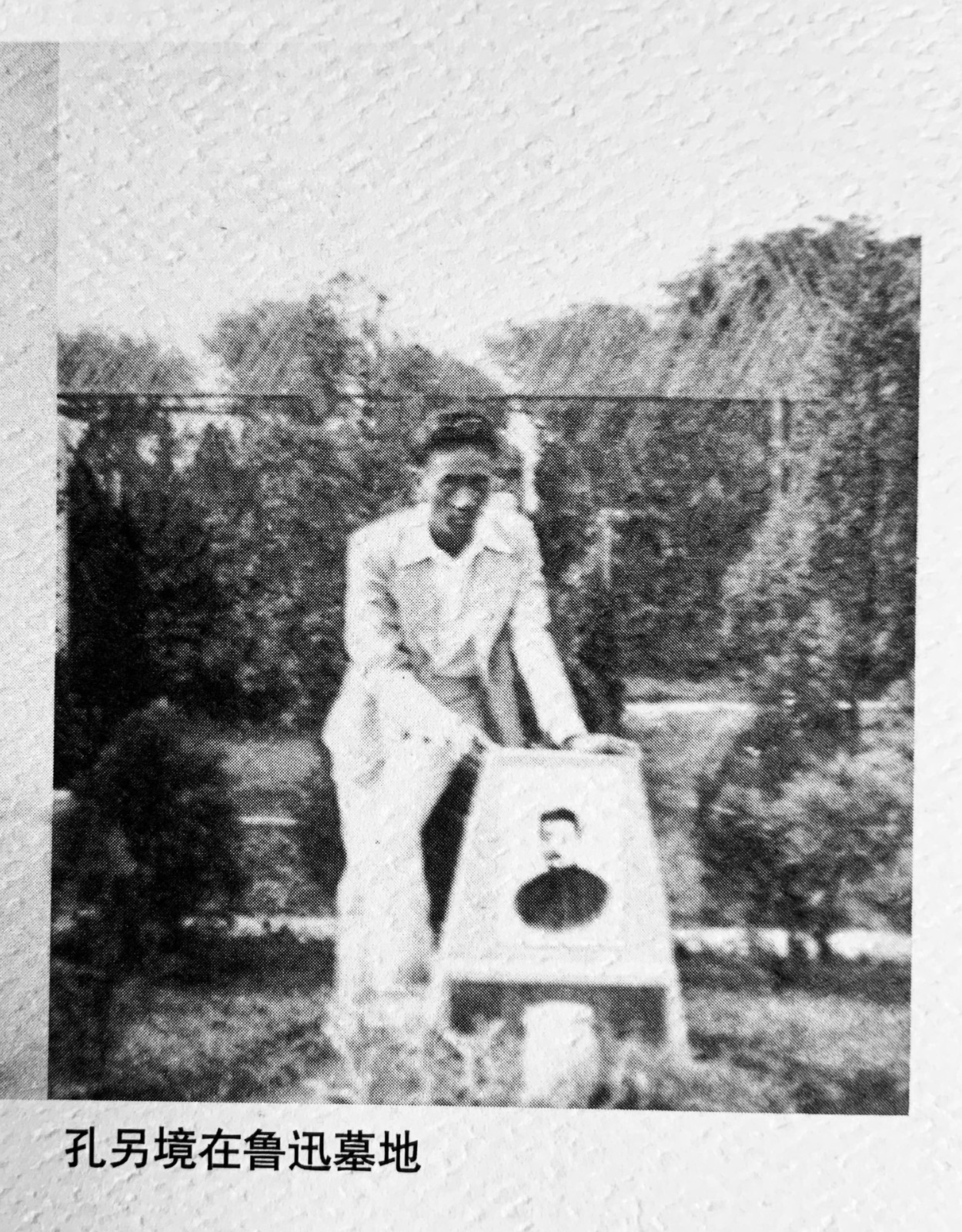

孔另境出狱回到上海后,姐姐告知是鲁迅先生帮助解救自己的,他立即上门谢大先生。其实,孔另境早就认识鲁迅,因为鲁迅家曾与茅盾家是对门邻居,他常常为茅盾和鲁迅之间传递信件。自这件事后,孔另境经常去鲁迅家,或是请教,或是聊天。鲁迅也很鼓励、支持孔另境的写作事业,并为孔另境编的《现代作家书简》写序。

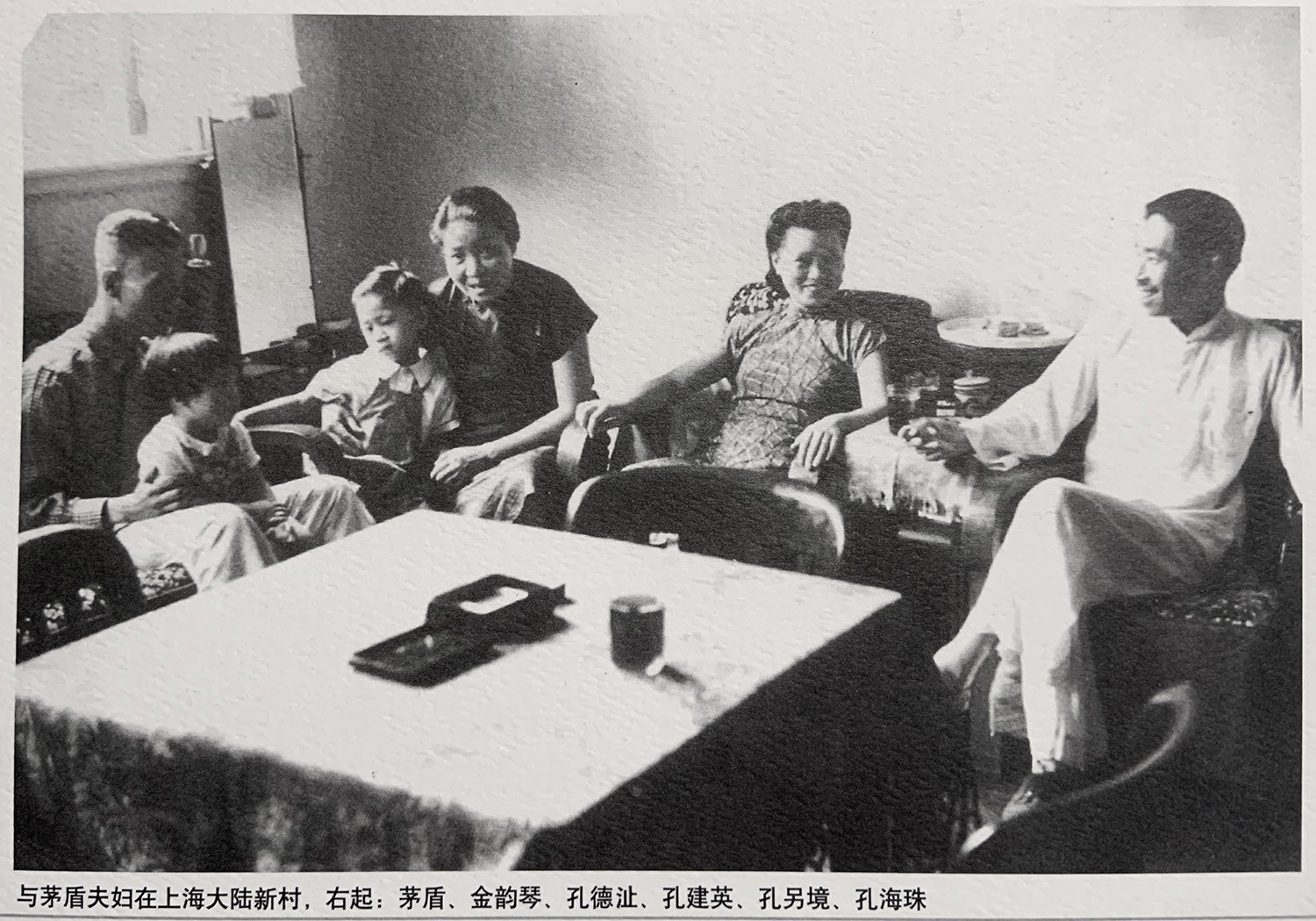

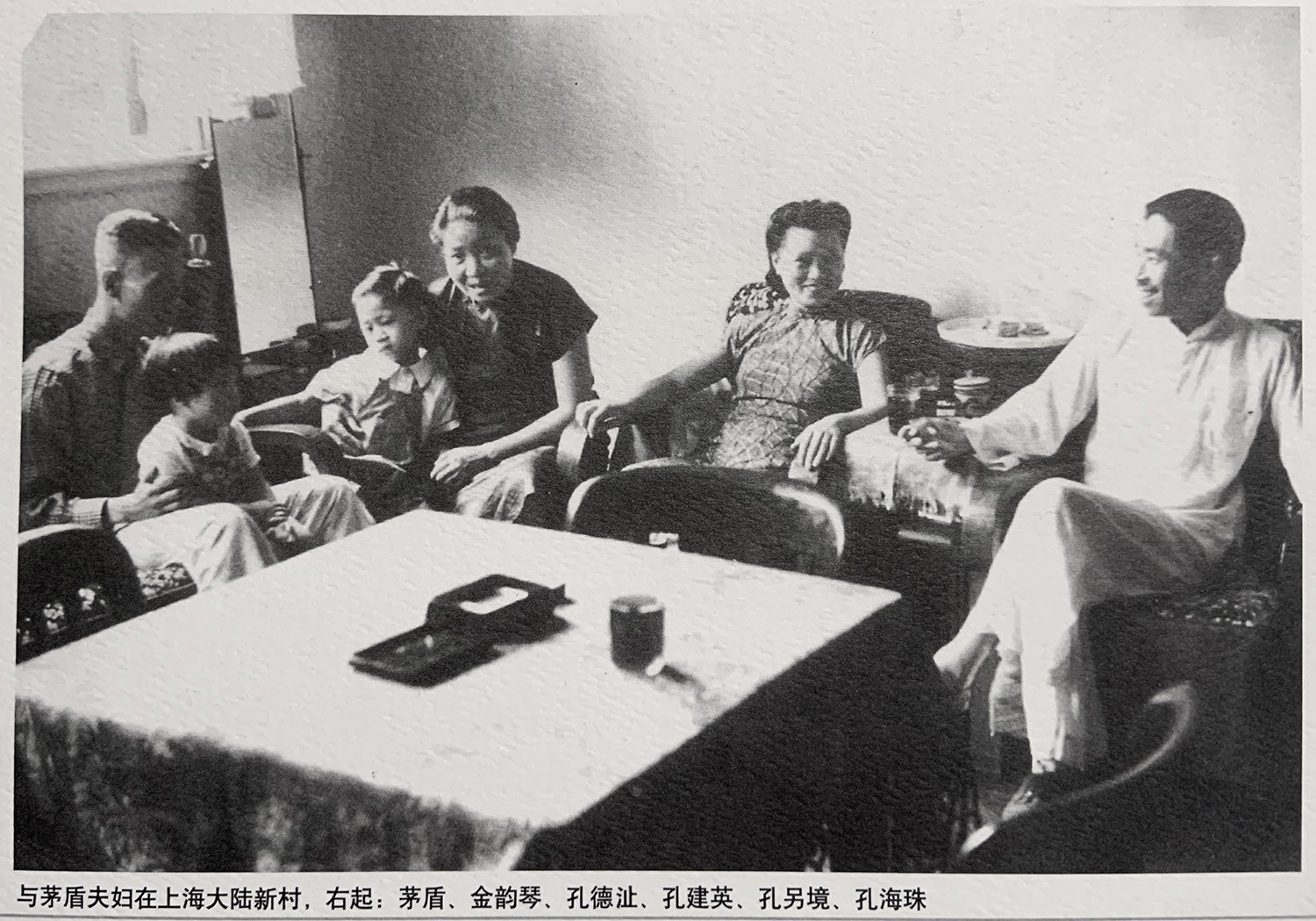

与茅盾夫妇在上海大陆新村

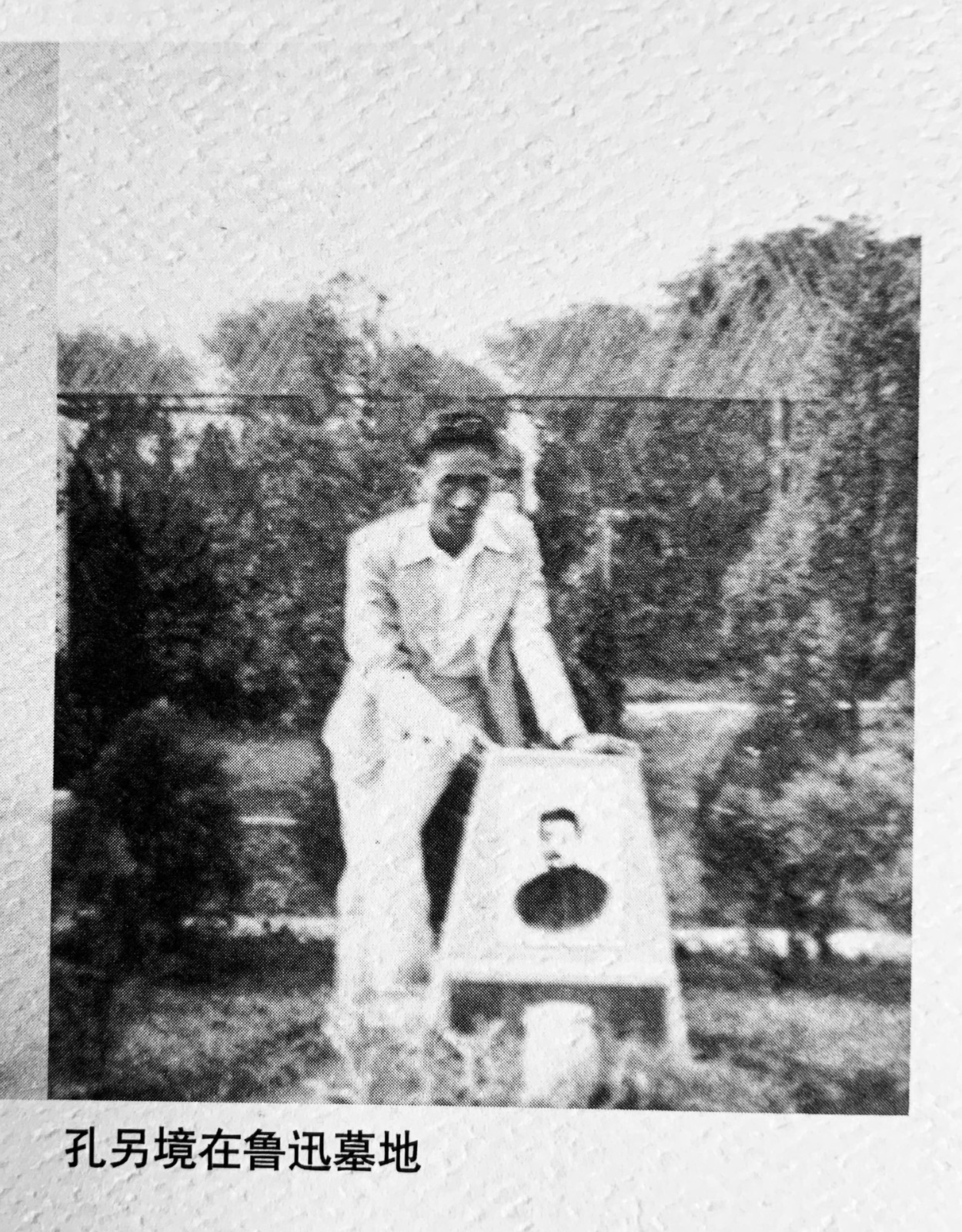

孔另境很敬重鲁迅先生,尊为一生学习的楷模。鲁迅逝世后,他全程参与了鲁迅的葬礼,收集了《鲁迅葬仪相册》。后又撰写过《巨星的殒落》《我的记忆》《纪念我们的老战士——鲁迅先生》等文章,纪念他所敬仰的老前辈。在孔另境的文章里,可以看出鲁迅先生辛辣、爽利、简洁的笔风。

鲁迅先生逝世不久,他以东方曦的笔名,写了一篇文章,引起了很多人的怀疑,大家以为是茅盾写的,还引发一场文坛的大争论。当时给《大晚报·火炬》的辩论文章纷至踏来,郭沫若、阿英等都参与其中。

孔另境在鲁迅墓地

孔另境在上海,除了写作还积极参加教书育人工作。1936年冬,上海大学同学会接办华华中学,校址在上海愚园路近中山公园。孔另境担任教导主任,校长是林钧,教师中有上海大学毕业戴介民等中共党员。1937年淞沪会战后,组织上海大学留沪同学会战时服务团,支援前线将士,救护伤员,并在静安寺冯存仁药号门口创办壁报《实弹》。

1937年11月,上海沦为“孤岛”之后,他们以学校为基地,开展抗日救亡宣传教育活动,掩护革命进步人士。1938年上半年,孔另境考虑创办了一所夜中学,自任校长,取名华光业余夜中学。起先开的是普通科性质的课程,教师由华华中学的老师兼任,暑假后扩充了班次,添设了戏剧班。后经校务会和校董事会同意,将华光业余夜中学改组为华光戏剧专科学校。聘请柳亚子、陈望道、胡愈之、陆高宜、周剑云、唐槐秋等为校董,中共党员于伶、阿英(钱杏邨)、陆象贤等都曾在华光戏剧专科学校执教。该校设演员系、技术系、编导系等专业,造就了一批影剧人才,著名的导演谢晋和著名演员上官云珠都曾就读于该校。学校在开办两年后被正式登记照准,是上海“孤岛”时期品质较高、影响较大的戏剧教育学校。

学校的抗日话剧活跃在“孤岛”的舞台上,激发起了上海人民的爱国热情,同时也引起敌人的注意。敌伪特务机关准备抓捕华光戏剧专科学校的骨干和进步教师,并定下了抓捕时间和路线,好在孔另境接到一位姓冯的女学生的通知,才紧急把上黑名单的教师隐蔽起来。孔另境曾回忆:“在抗战开始的三年中,华华和华光在抗战文化宣传工作上,曾起了一定的影响,当时留在上海的左翼文化人,几乎都和这两所学校发生过关系,或教授,或演讲,许多秘密集会地都借此举行,我在当时,是这两所学校的实际负责人。”

茅盾于1938年4月16日,在香港创刊了《文艺阵地》。原在广州印刷,后广州遭遇日寇大轰炸,四、五期就改在上海印刷。茅盾写信给孔另境,请他“拨忙照顾一下”。还多次来信,交待如何排版、校对、印刷等具体工作。叮嘱:“你弄‘文阵’校印事,最好不给许多人知道,因为人多口杂,说不定会弄出事来,影响到你不能在沪住了。”孔另境为了使每期《文艺阵地》能准时出版,经常与生活书店联系、取稿、划样、安排版面。样稿校对好后及时给香港请示、汇报,并协助茅盾向上海的作家约稿、催稿、取稿。

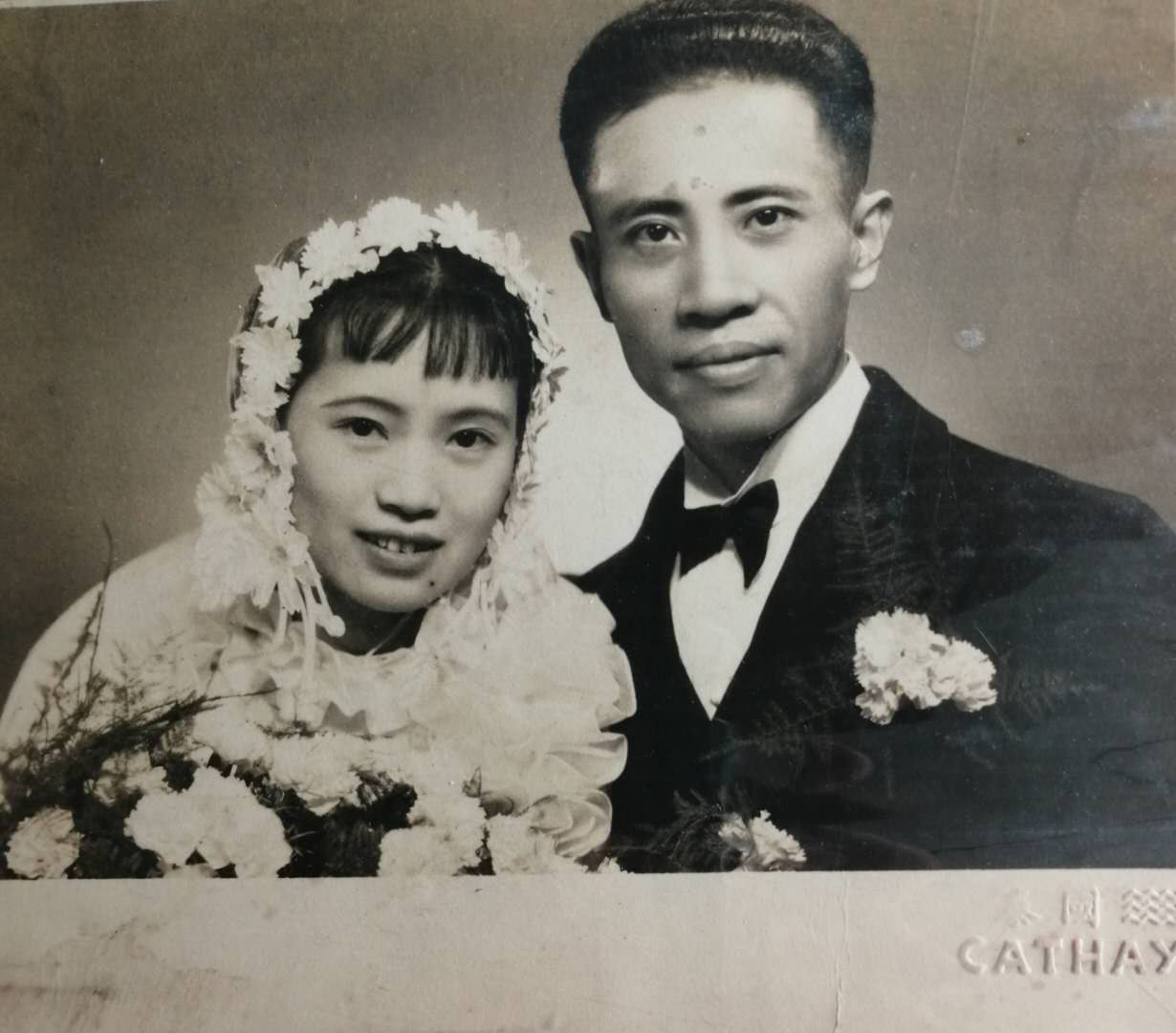

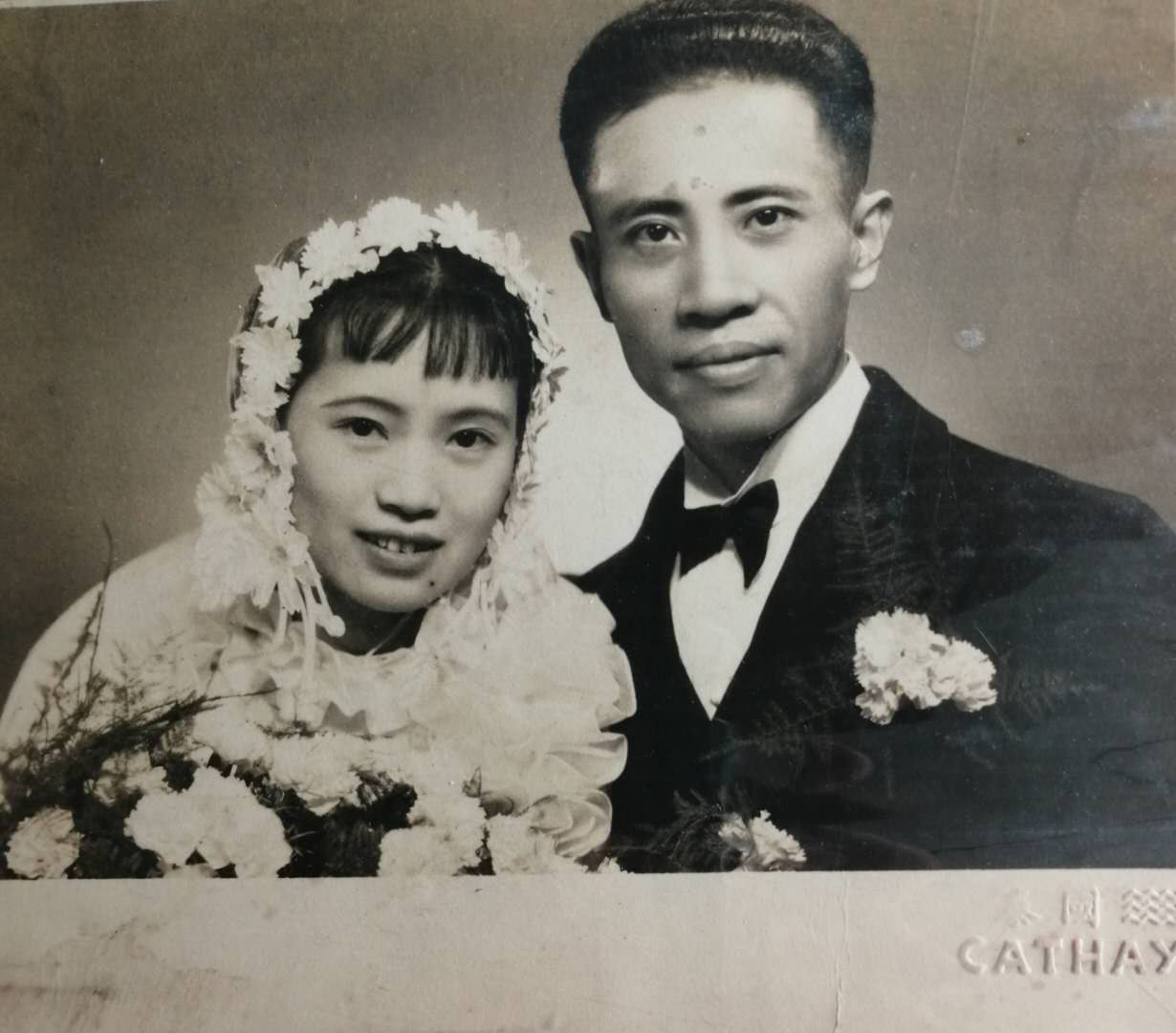

1938年11月12日,孔另境与金韵琴借威海路中社礼堂结婚,身处在孤岛的战友前来祝贺,着实成文艺界的一次大聚会。金韵琴比孔另境小15岁,宁波人,上海法学院新闻专修科毕业。与孔另境结婚后,育有7个子女。金韵琴一生热爱文学,辅佐丈夫事业。她曾回忆,在孔另境办华光戏剧学校最困难时,为了不烦扰丈夫,自己偷偷把衣服当了,来维持家庭生活开支。

1938年孔另境金韵琴结婚照

1938年12月,茅盾离开香港去新疆学院任教,改由适夷接编《文艺阵地》,孔另境继续在上海负责校印工作。1939年夏,适夷秘密来沪,住在孔另境家,这时起《文艺阵地》的编辑工作就在上海进行。

当时郑振铎、王任叔发起组织的上海作者协会,决定编辑《现代文艺丛书》,主编由孔另境、郑振铎、王任叔担任。几位主编的目的很清楚,郑振铎执笔的《主编者序》指出:“当我们的祖国在作着生死斗的大时代,一切文艺工作者们只有一条路可走,就是贡献一切给我们的祖国。没有踌躇,没有仿徨,没有躲藏,没有例外……我们这一群文艺工作者们,力量虽然薄弱,但没有一个敢放弃了我们的应尽的任务。”

1939年1月至9月,上海作者协会还办过一个定期文艺刊物《鲁迅风》。《鲁迅风》是以继承鲁迅杂文风格为宗旨,所载的文章以揭露日寇及汉奸的阴谋丑恶行径,讽剌那些对抗战没有信心的动摇者为主要内容。王任叔、金性尧、孙石灵先后承担过编辑工作。孔另境在《鲁迅风》负责印刷发行工作,金性尧在《忆孔另境兄》一文里说,孔另境是《鲁迅风》的“经理”,同时也是主要作者,他与王任叔、金性尧、周木斋、唐弢、柯灵、周黎庵,被称为《鲁迅风》的“浙东七君子”。

孔另境在《鲁迅风》上结识许多文艺青年,他们为了一个共同的目标团结在一起,如同在阵地上的战士,在艰苦的孤岛环境里,以文艺的武器跟敌人作斗争。他在《鲁迅六十年诞辰纪念》一文里,以要是先生还活着为题,谈了对时局的看法:“先生一生所最出力攻击的是封建制度及其代言人,民族叛徒及反动统治阶级。无疑地,先生是拥护抗战,拥护统一战线的……。假如先生还活着,他会仰天慨叹:我的笔还有用,我还不能放下,我要为这新中国的嫩芽,给那些戕害者以无情的打击!”这何尝不是孔另境自己的心声。

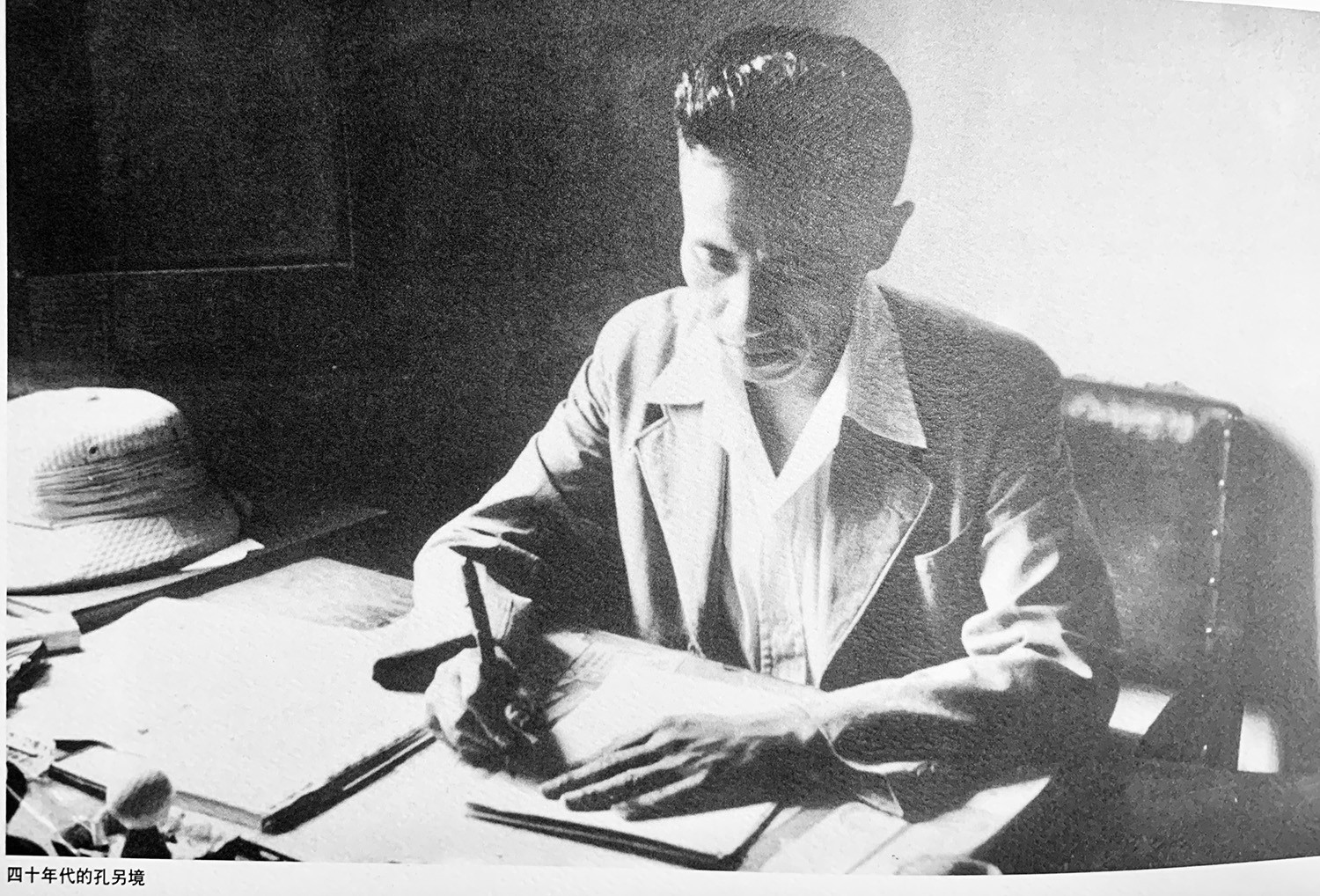

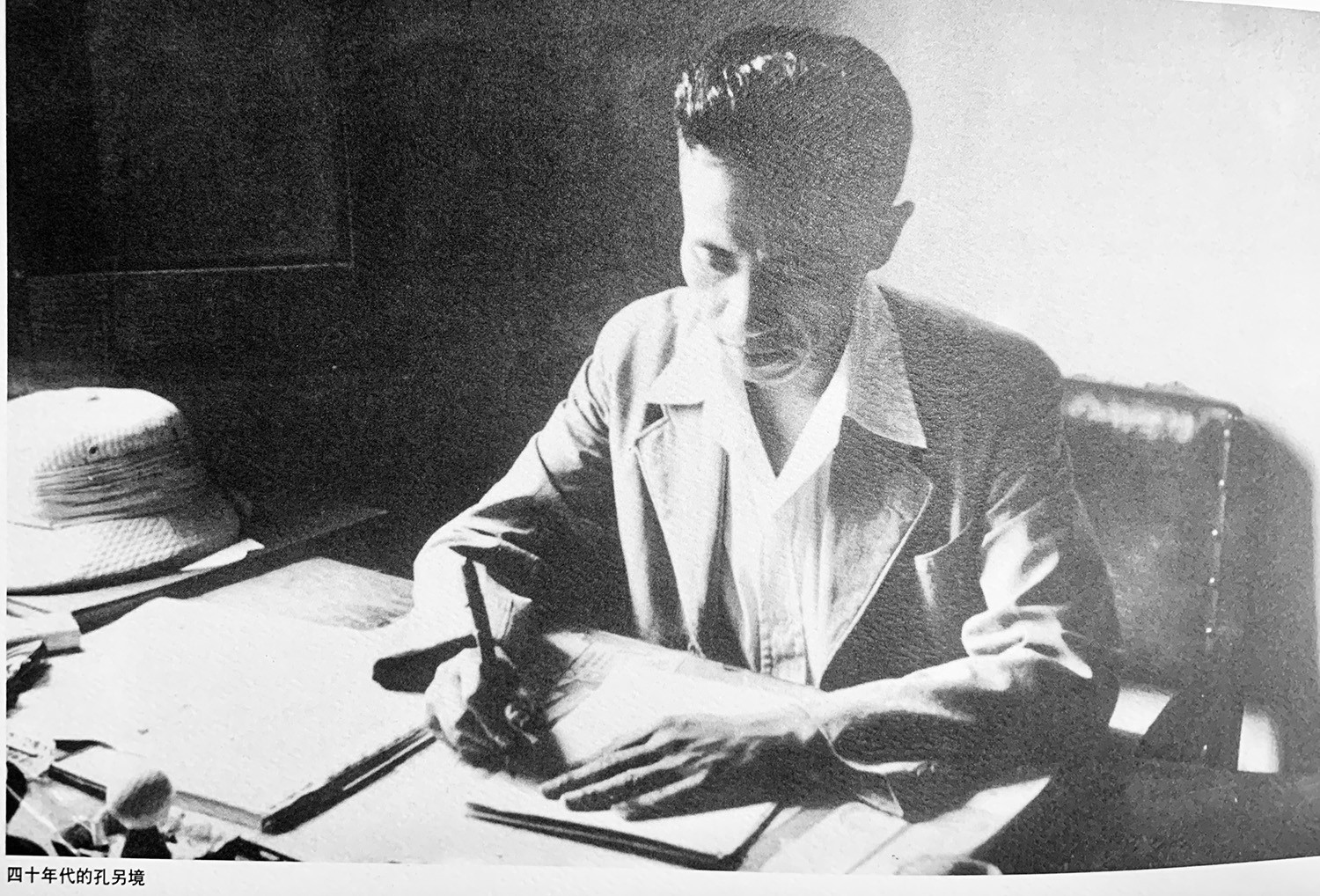

四十年代在上海写作

1941年12月8日太平洋战争爆发,日军进占了上海租界,“孤岛”的局面已不复存在。根据地下党的决定,华光戏剧专科学校停办。孔另境变卖了在沪家里的物品,带着妻儿离开上海,在新四军联络员的安排下,进入苏中根据地。据时任苏北行政委员会主任兼东台城防司令员管文尉回忆,当时在上海的文化战士钱杏邨、邹韬奋、范长江等也陆陆续续来到根据地,为抗日民主政府工作。在抗日根据地,孔另境的任务是筹办垦区中学。苏区生活很艰苦,但一家人总算慢慢地适应了,夫妇俩还生了个可爱的“小苏北”海珠。

1942年之后,敌伪不断对根据地进行“扫荡”,接着实行“清乡”。战斗频繁,地区分割,交通困难,粮食紧张。为了应付敌人长期的“清乡”,根据地接到上级命令,机关进行分散埋伏,缩小目标。

一天,管文尉通知孔另境,苏区安排一批文化人士返回上海,可以一起返回。孔另境一家在回上海的途中,险些被日军扣住。全家逃脱魔爪回到上海却无家可回,只好暂住在尊德里岳父母家。

回到上海后,孔另境受世界书局委托,着手主编《剧本丛刊》。该丛刊分5集,每集10册,共计50册。其中所发表的剧本作品,有的是宣传抗战爱国精神,有的描写社会问题和世间百态。有中国历史剧,也有改编外国文学名著。姚克、杨绛、鲁思、李健吾等21位作家参与创作,孔另境自己也创作和改编了五部剧本。

1945年初,孔另境应谭正璧之邀,出任新中国艺术学院教务长。新中国艺术学院实质上是当时中共皖江区城市工作委员会地下据点,谭正璧是孔另境在上海大学的同学,也曾是担任过华光戏剧专科学校教师。当时,战争让失学的学龄青年越来越多,孔另境发文急呼:“只要我们的听觉没有失去,只要人们的视觉还存在,我们到处可以听见下学期将缴不起学费的呼唤,我们随时可见行将失学的恐懼的颜面!”他发出了“救救学龄青年”的呐喊。是年5月,日军宪兵丧心病狂,到处搜捕进步教师学生、民主文化人士。孔另境、孔令杰兄弟也同样被抓。宪兵队严刑逼供,孔另境身体遭到严重摧残,留下了终身疾病。孔另境胞弟孔令杰曾撰文《血债》,控诉这次被捕。

孔另境被关押41天后释放,迎来了抗日战争的胜利。当时,中共秘密党员,第三方面军负责日俘、日侨进行宣传的少将参议陆久之,有一个办报的想法,即对这些战俘宣传和平,消除弥漫其间的军国主义魔影。经过中共地下党组织同意后,陆久之向汤恩伯建议,得到了汤的同意,商定报名为《改造日报》,社址选在上海哈尔滨路(原汤恩路)1号的五层楼大厦。汤恩伯委任陆久之为《改造日报》社社长,金学成任总经理。陆久之特请汤恩伯出任董事长,以作挡箭牌。中共地下党组织通过刘少文传达了办报方针,“要在反对美国扶植日本军国主义,维护亚洲和世界和平事业上多发表言论;对日本问题要依照《波茨坦公告》精神做文章;对国内问题则要根据国共和谈原则进行宣传。”

孔另境经金学成的介绍进入《改造日报》社担任编辑,同时负责中文《日本论坛》月刊的编辑。当时周恩来曾指示,请郭沬若撰写《寄日本文化工作者》,后来,郭老的这篇文章就登载在《日本论坛》的创刊号上。继之,又有茅盾、夏衍、田汉、翦伯赞、于伶等左翼文化人的文章发表,同时还有日本进步人士内山完造、山林秀雄等人的政论。

此后,《改造日报》又举办了两个影响较大的活动,其一为召开日本问题座谈会,应邀到会的有郭沫若、于伶、田汉、茅盾、叶圣陶等;其二受夏衍、于伶的委任,组织一次游园会,参加者均为上海左翼文化人。两项活动均在《改造日报》发出消息和照片。由于锋芒太露,有大量反法西斯主义、促进军国主义者反省的内容,故客观上成了国民党出钱,宣传共产党主张的报纸,遭到国民党和日本战犯中顽固派的攻击。对《改造日报》的议论,汤恩伯亦时有所闻。后来,汤恩伯撤去陆久之、金学成《改造日报》社长、总经理职,同时宣布将《改造日报》改为改造出版社,《改造日报》由此停刊。

从一篇1947年1月15日《东南日报》,题为《茅盾内弟作家孔另境房案被牵涉》的报道看,孔另境还是《改造日报》的法定代理人。

《改造日报》停办后,孔另境又进入春明书店,担任《今文学丛刊》主编。当时春明书店的出版方针是:“贡献新青年精神食粮,推进现阶段文化运动。”孔另境认为,在当下出刊这样刊物并不是一件容易的事情。除了物质困难以外,还需要写作者与出版社有共同的毅力。他不希望《今文学丛刊》开花就完事,更期望它结一点果实来。在创刊号上,他以郭沬若的长篇《跨着东海》为题,另外有茅盾、艾芜、臧克家、叶圣陶、碧野等创作多篇,也有自己创作的小说《曹先生》。而郭沬若的长篇《跨着东海》,具有明显的马克思主义中国化的意识,最终刊物还是被当局叫停。

1947年,孔另境应陈汝惠之邀,前往江湾中学任教。当时学校图书馆图书很少,孔另境将在春明书店所编的《文学丛刊》全套、《横眉集》、《庸园集》、《新文学》等书刊捐给了学校。当时江湾中学的教务主任是中共地下党员,教师中也有一些地下党员和民主人士。同在江湾中学教书的钱今昔回忆,孔另境当时常跟他聊家庭,聊理想,孔另境的理想是为实现无产阶级文学观与办学效劳。孔另境当时虽然已经脱离党组织,但仍与上海地下党有着密切联系。在中国民主促进会成立旧址纪念馆里,展陈着一张解放前夕,时任中共上海地下党学委调研组负责人丁景唐,与各界爱国人士联系时用的名单中,上面就有孔另境的名字。

1949年5月上海解放。孔另境终于盼到了这一天,他怀着激动的心情写下了《欢迎人民解放军》《这一天终于来到了!》,发表在《大公报》上。

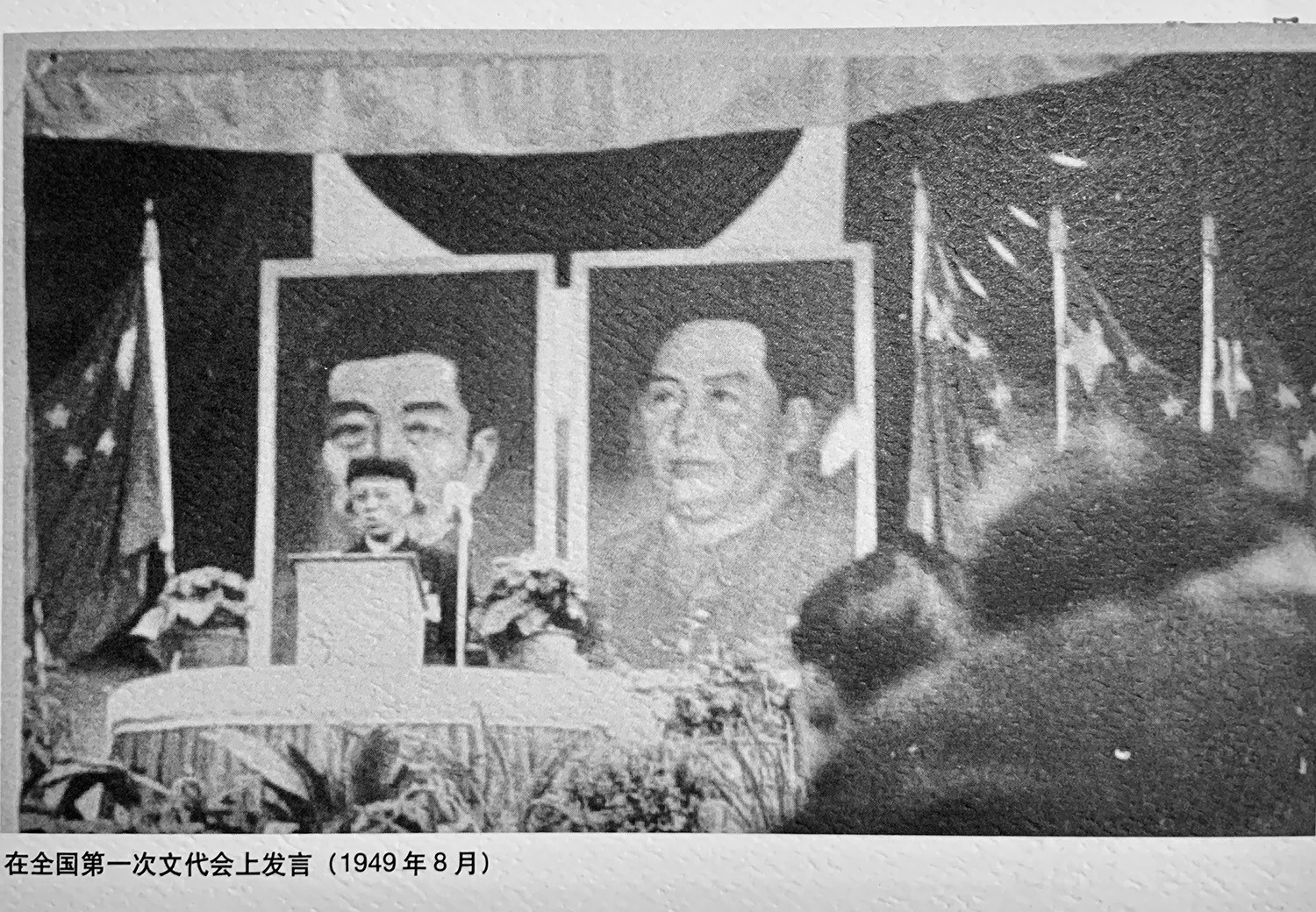

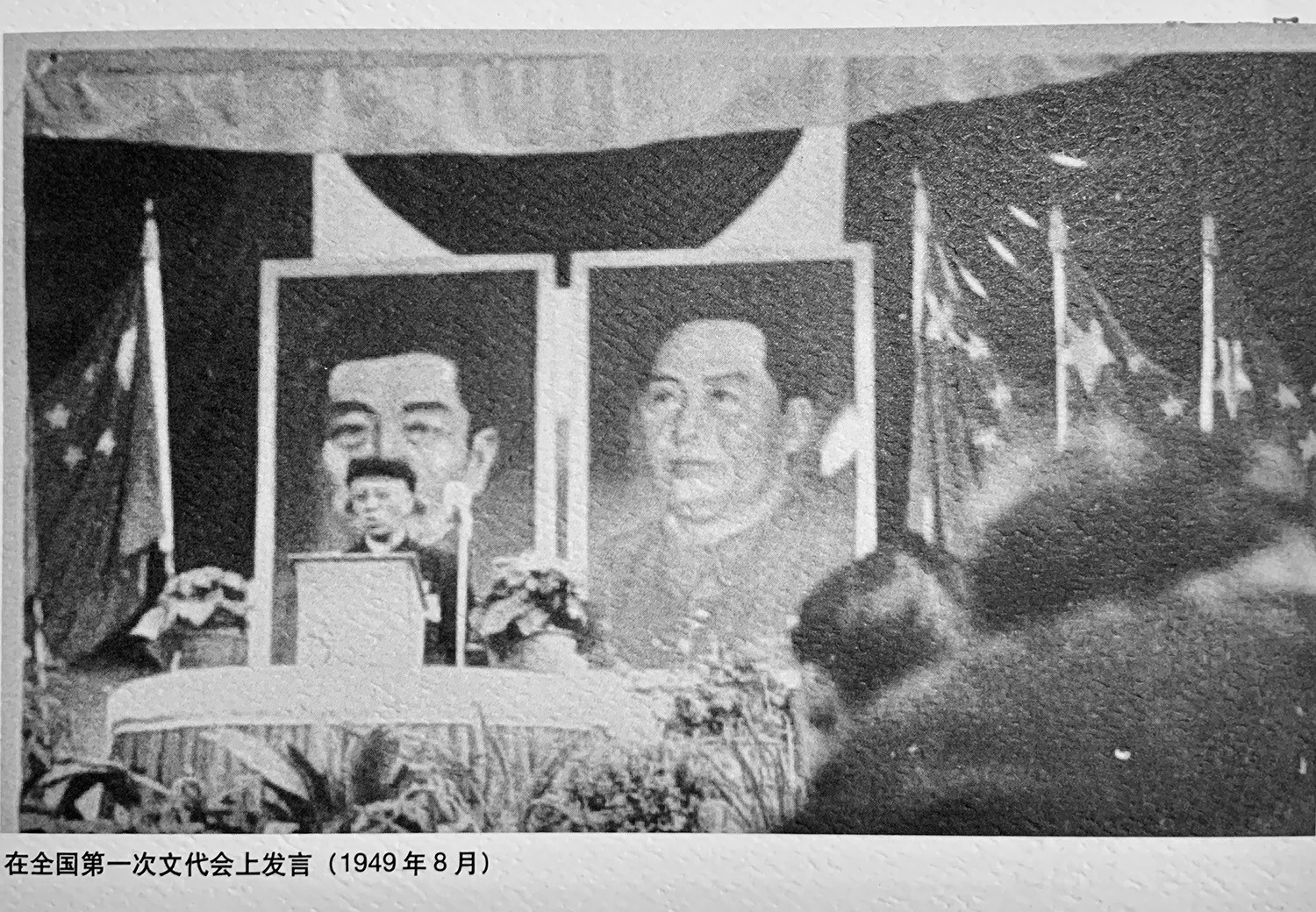

1949年7月,孔另境作为南方代表,参加了全国第一届文代会。同乡丰子恺先生专门画了幅《任重道远 》的漫画相赠 ,勉励在建设新中国的征程上携手同行。也在这次会议上,毛泽东同志亲临大会讲话,朱德同志代表中共中央致了贺词,周恩来同志向大会作了政治报告。大会总主席郭沫若在会上作了《为建设新中国的人民文艺而奋斗》的报告,副总主席茅盾、周扬分别作了国统区、解放区文艺运动的报告。孔另境作了专题发言。他还撰文《鲁迅先生笑吧!》《回到我们年轻的时候》等,表达对即将成立的新中国期许。

1949年8月在全国第一次文代会上发言

孔另境经民主人士胡厥文、王造时的邀请,出任大公职业学校校长。虽然担任校长,但孔另境还是放不下文学,经常参加文学界的集会、报告会、座谈会。最后,还是自己对机械、商科等不感兴趣,选择了辞去校长职务,前往山东齐鲁大学担任中文系教授。还担任山东省文联委员、山东省文协常委等职。后因离家远,不能照顾到家人生活,加之教育部对院校调整,他放弃了马叙伦部长让他调往南开大学的安排,辞职返沪。经胡济涛敦请,出任春明出版社总经理。在春明出版社,孔另境邀请了施蛰存任总编辑,何求、金性尧等担任编辑。施蛰存调任大学教授后,孔另境改任总编辑兼资方代表。孔另境以他的专业和热情,使春明出版社销路鹊起,成为当时上海出版界的一朵新葩。

1953年春 ,春明出版社与北新书局、广益书局、大中国地图公司四家出版单位合成四联出版社。1956在公私合营中,四联出版社改组为上海文化出版社,孔另境担任了上海文化出版社编辑部副主任。在这期间,孔另境与秦瘦鸥同时加入了中国民主促进会。秦瘦鸥曾回忆,他与孔另境同在一个单位,简直是形影不离。孔另境那种爽直、纯真、坦率而不免失之急躁的性格,给他留下了深刻的印象。说孔另境在工作上往往可以做到公正无私,虽然他们是老朋友,但讨论工作的时候,老孔绝不让步。

孔另境加入民主促进会后,很重视社会调查。1955年5月,有关部门组织上海作家参观访问美湖(震泽)渔业合作社时,孔另境提出:“在组织访问前,应该研究访问对象,在访问出发前,应先集合同行的人先开一次会,知道访问的目的、主题,使大家有一个概念,目的性也更明白。”访问中,孔另境关心的是合作社带给渔民的生活,他认为美湖渔业合作社成立一年来,渔民生活改善还不够,今后一定要科学捕捞,才能使渔民的生产生活进步。

孔另境也是一位正直 、无私和具有善心之人。上世纪六十年代初,孔另境参加上海市政协会议,会上他针对“袋袋户口”问题发表了自己的意见。孔另境的发言引起了政府的重视,派员来了解具体情况并提出你们是否有子女在外地? 如果有困难政府可以考虑照顾 。其时孔另境大儿子在安徽支内,但是他说:“我提意见并不是为了自己子女 ,我不需要照顾。”他向那位政府工作人员说起了丰子恺学生罗良能家里的具体情况 。罗良能是丰子恺先生介绍给孔另境的,要求帮助介绍工作。他因为历史问题去了青海,身体不好回沪,后一直没有工作,孔另境曾介绍他进春明出版社做社外编辑 。罗良能的女儿受其父亲问题牵连一直待业在家。那位工作人员做了记录后不久罗良能的女儿得到了有关方面的关心 。当时在上海,像罗良能家的情况很多,着实是个社会问题。而孔另境有七个孩子 ,但他从不为孩子托关系找门路 ,他常说:“孩子是国家的,应该到国家最需要的地方去。”孔另境的七个孩子中,只有女儿孔海珠从学校毕业后分配在上海工作,其余六个孩子都在外地或郊区农场。

1956年6月,孔另境介绍严独鹤加入民主促进会。两位同乡,当时是作协通俗文学组的组长和召集人。7月23日,在通俗文学组成立会上,孔另境说,参加这一组的同志是一家人,都抱着繁荣通俗文学创作的同一目的。他提出通俗文学小组应协助通俗出版社、通俗刊物组稿,做选题,小组要在研究通俗文学作品和理论研究中起辅导作用的构想。在随后的小组活动中,对重印章回小说是否要删改、鲁迅与通俗文学等进行过专题讨论。在关于“百花齐放,百家争鸣”的座谈中,孔另境还提出保护地方剧目,体裁可以放宽。他始终在为通俗文学说话,为通俗文学的创作、搜集、整理、编辑、研究做了大量工作,推动了通俗文学的繁荣。

在上海文化出版社,孔另境曾多次向民进市委献策。他慷慨大胆,敢于直言。他在中国作协上海分会讨论会上,在上海宣传工作会议上,都敢于直抒己见,无所畏缩,在“反右整风”时,险些被打成“右派”。

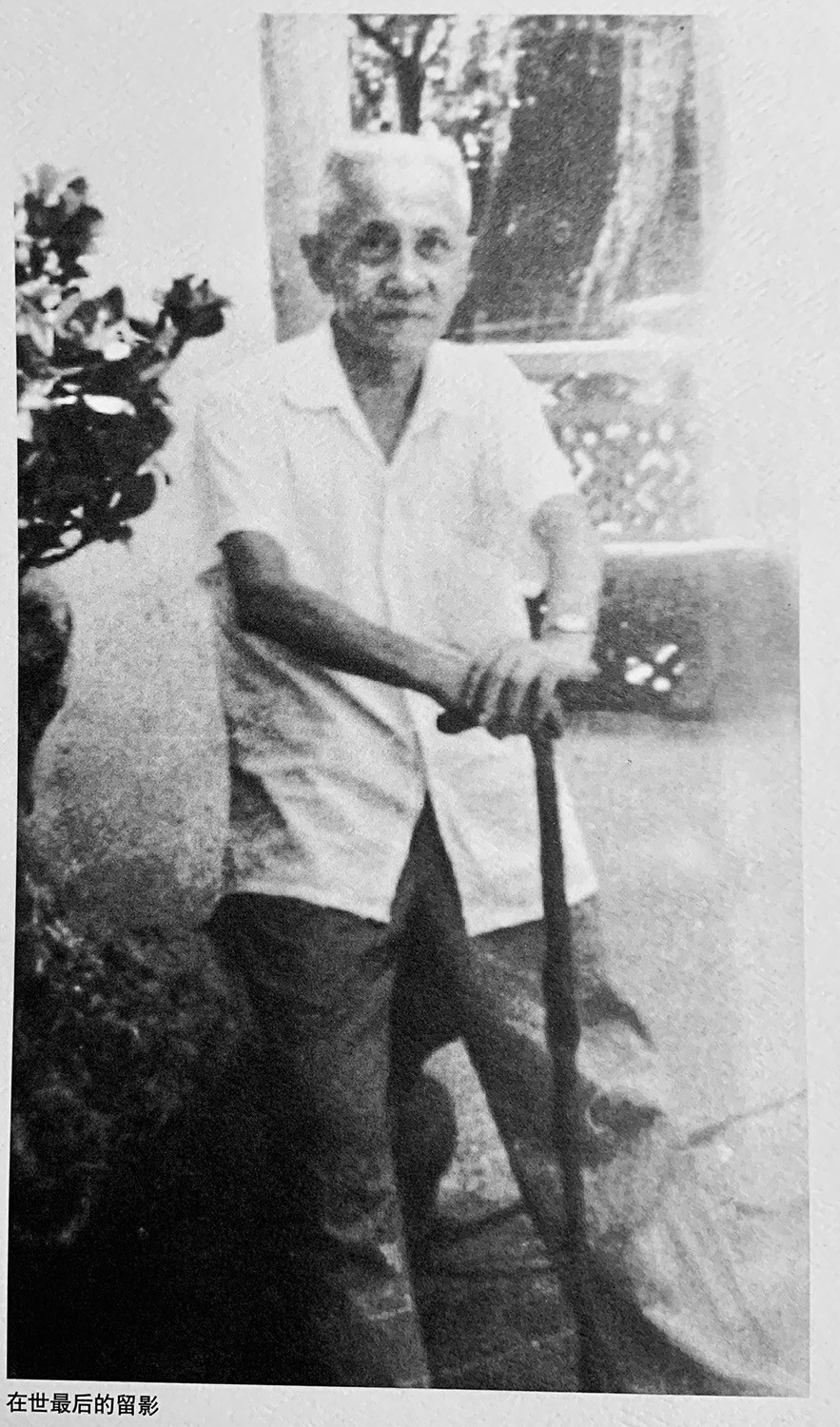

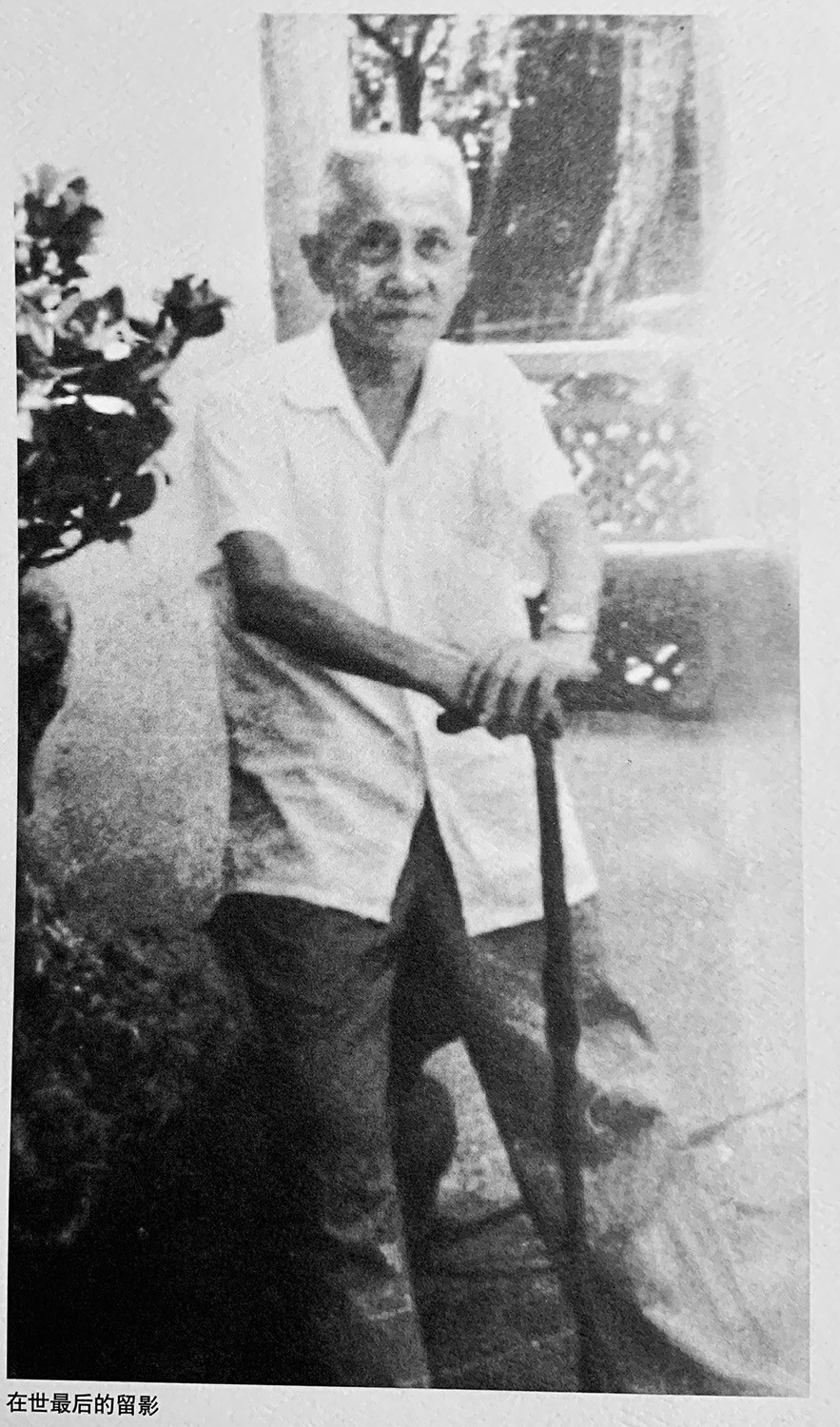

退休后的孔另境还不愿闲着,继续改定他的著作《五卅运动史》,编辑《中国现代作家书简》续编,整理《忠王李秀成》剧本等。“文革”开始,孔另境遭到多次抄家,后又被拘留关押。尽管孔另境一次次申诉:自己没有反对社会主义新中国的任何理由,但还是被羁押八个月之久。释放时已面黄肌瘦,满头白发,双脚浮肿。八个月的牢狱生活,使孔另境的精神和肉体到了崩溃的边缘,体力和精力耗尽,已到了人生的尽头。于1972年9月18日逝世。

1972年生前最后一张照片

1979年1月30日,上海市公安局虹口区分局发出“关于孔另境问题的复查决定”:撤销原虹口区公检法军管组对孔另境的拘留、释放的处理,予以平反昭雪,恢复名誉。是年6月,有关部门为孔另境召开追悼会,茅盾发来唁电说:“一生为新文化教育服务,兢兢业业,却遭‘四人帮’迫害致死。含冤十年,现得以平反昭雪,将慰死者于九泉之下。……”

正如茅盾所说,孔另境为新文化运动,为出版事业,为教育事业兢兢业业,艰苦奋斗了一生。无论荆棘与险阻也挡不住他前行在正道上,为中华知识分子的历史写下了可歌可泣的一页。

章建明,长期从事基层群众文化工作。爱好摄影、书法、文史,是桐乡市政协文史研究会、桐乡市名人与地方文化研究会、桐乡市摄影家协会、桐乡市作家协会会员、桐乡市茅盾研究会理事。曾参与《乌镇志》的编纂,著有《乌镇史话》《沈昌传》。

章建明,长期从事基层群众文化工作。爱好摄影、书法、文史,是桐乡市政协文史研究会、桐乡市名人与地方文化研究会、桐乡市摄影家协会、桐乡市作家协会会员、桐乡市茅盾研究会理事。曾参与《乌镇志》的编纂,著有《乌镇史话》《沈昌传》。