“诗孩”孙席珍

孙席珍:1906年生,浙江绍兴人。我国现代著名诗人、作家。

1982年5月下旬,中国现代文学研究会第二届学术讨论会在海南岛海口市召开。我以《羊城晚报》文艺编辑的身份参加了这一会议。当时编辑部收到广西一位作者寄来的稿件,是关于鲁迅与孙席珍的一段交往的珍贵史料,决定采用。我们获悉孙席珍来参加这次会议,为慎重起见,主编萧荻叫我把稿子带去请孙教授核对一下。与会代表住在南航招待所。第二天中午,我就去拜访孙席珍教授。

1982年中国现代文学会海口会议合影。前排左1:唐弢;左2 :许杰;左3:孙席珍。后排左1:万振环;左4:谢大光。

他,年逾古稀,身材瘦小,戴一副深度近视眼镜。见到我,满脸堆着笑,连叫“请进,请进”。我说明来意,接着把稿子递过去。他含笑地说:“其实,我没什么可写的,要写,就多写写鲁迅、郭老、茅公他们……”但他对编辑部的意图还是十分尊重的,当即答应留下来看看。第二天,他就把稿子还给了我,只更正了几个小地方。

此后几天,我与孙教授在一起散步、交谈的机会就更多了。他给我的印象是:热情和蔼,谦逊质朴,感情丰富,确是一位可亲可敬的老人。

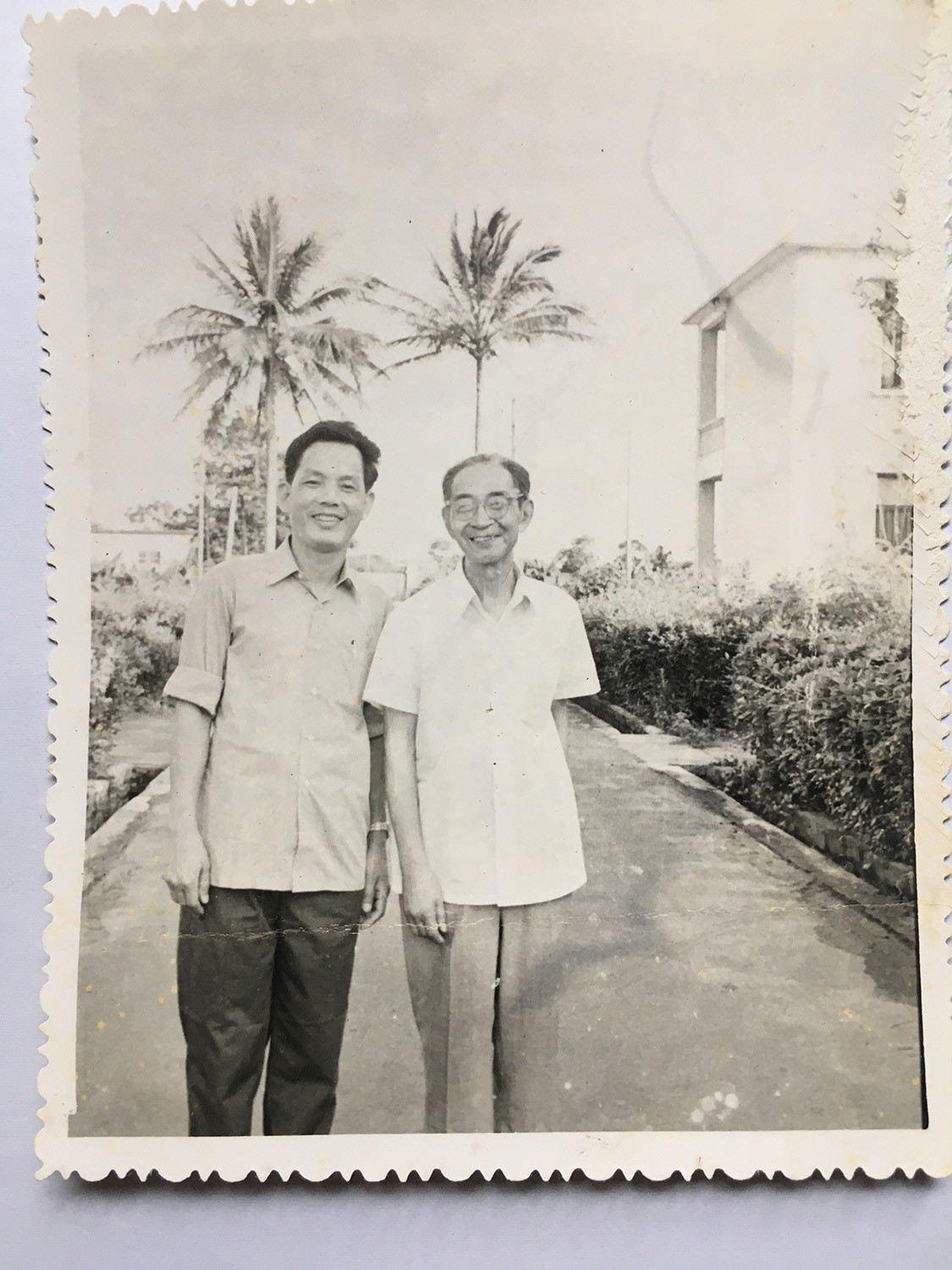

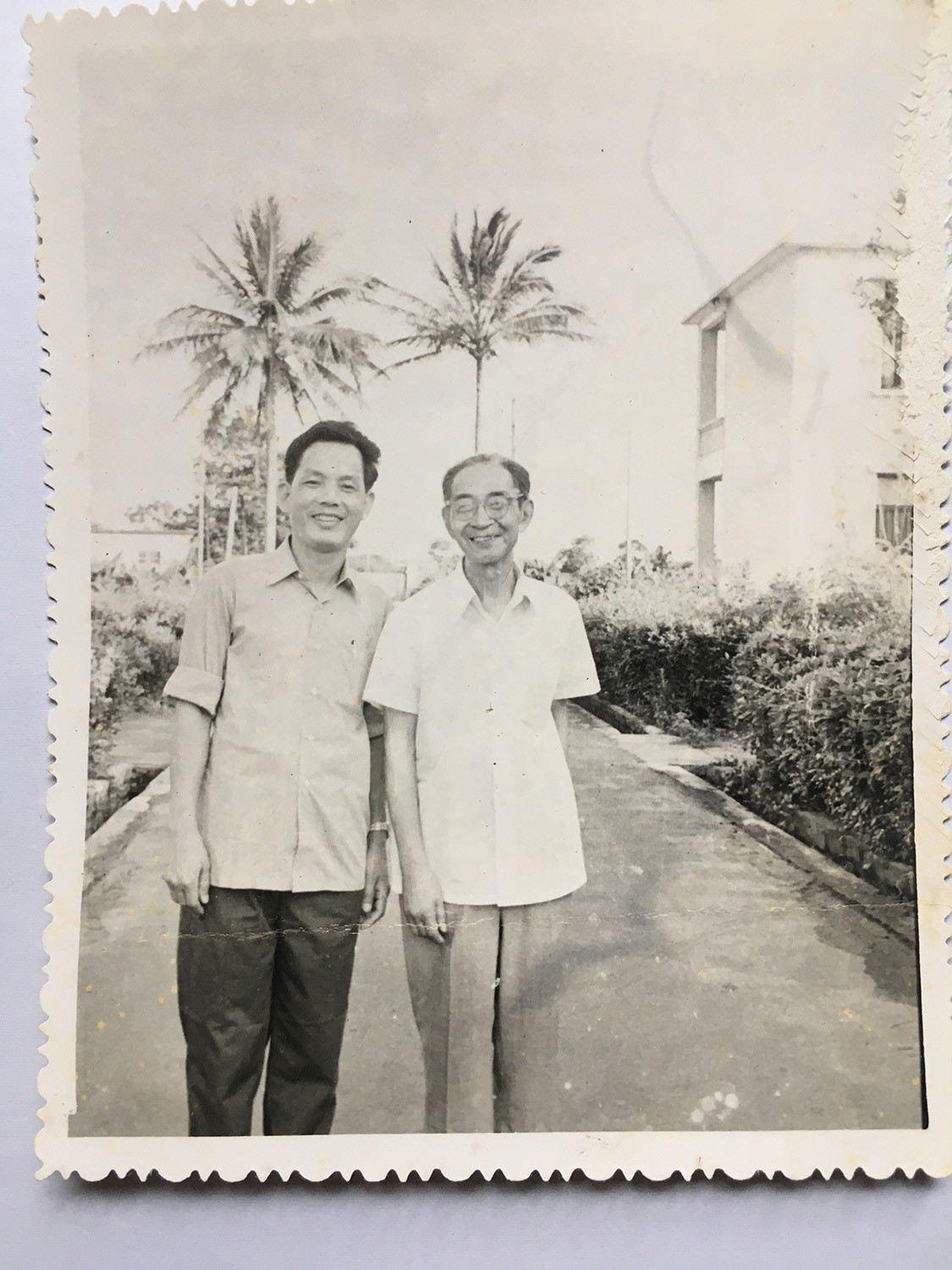

万振环与孙席珍合影。

孙席珍先生是我国文学界一位老前辈了。他出身寒微,青年时代为了生活,白天在北大学习,晚上在《晨报》当校对;还不到20岁,就在《京报》编辑《文学周刊》,并开始写作,除了诗歌外,还著有短篇小说集《花环》《到大连去》《女人的心》《金鞭》等,中篇小说《凤仙姑娘》《战场上》《战争中》《战后》等。《战场上》有丹麦、法文节译,短篇小说《阿娥》《没落》被埃德迦·斯诺译成英文,和鲁迅、茅盾、丁玲等15人的作品一起收进《活的中国》一书中。可见,在20世纪30年代,孙席珍的作品在国外就有一定的影响。

30年代后,孙席珍转向文学研究和译著方面,写了大量有关诗歌理论及鲁迅、郭沫若等人的论著,还介绍了不少外国文学的理论著作。

早在20年代,孙席珍就与鲁迅有过不少交往,被鲁迅称誉为“诗孩”。1925年1月,鲁迅在《诗歌之敌》(《集外集拾遗》)一文开头写道:“大前天第一次会见‘诗孩’。”《鲁迅日记》1925年1月6日亦有记载:“……钦文来,托其以文稿一篇交孙席珍……”

在闲聊中,我问孙席珍:“孙老,鲁迅当年为什么称您为‘诗孩’?”孙席珍莞尔含笑道:“第一次说的不是鲁迅,而是钱玄同;但第一次用这个‘雅号’写在文章中的,却是鲁迅。”

原来,当时只有十七八岁的孙席珍,有一次去拜访孙伏园,鲁迅、钱玄同等正在一起叙谈。钱大发议论道:“如果徐公(志摩)号为‘诗哲’,那么,冰心女士应称为‘诗华’,此君(指孙席珍)当称为‘诗孩’了。”当时鲁迅正在吸烟,听了这话,略加沉思便说:“‘诗孩’?……唔,有何不可?而且也很恰当。”后来孙席珍去了北大,刘半农一见到他,就笑着说:“‘诗孩’来了,可有佳作给我们欣赏吗?”从此,靠着鲁迅这支笔,给孙席珍留下了“诗孩”这个美称。

我与孙教授逐渐熟悉起来。会议后期,孙教授接到电报,急着要赶回杭州,苦于买不到广州至杭州的飞机票,问我有何办法。我当即给在白云机场工作的朋友挂了个长途电话,请他帮忙解决,并给予接待。孙教授回到杭州,特意寄来一信表示感谢。这么一件区区小事,何足挂齿,却令他感念不忘,而且对我这个晚辈,他在信中居然尊称为“兄”,对自己则谦称为“弟”。从这里也可以看出孙老平日为人的谦逊、质朴。

尔后,我们书来信往,甚为频繁。

孙教授是扶植年轻作者的热心人。1982年11月,他到四川成都参加郭沫若学术讨论会,住在空军招待所,认识了一位不到20岁的女服务员。孙老得知她喜欢写诗,就要她把稿子拿来看看。他从一大叠诗稿中挑选了几首推荐给我,信中盛赞这位姑娘的诗“有点谢冰心之风”。我读后,果然清新恬淡,别具一格,就给她编发了。此后,这个姑娘便常常给我寄诗稿来,迄今已在《羊城晚报》发过十几首了,受到读者的好评。可以说,这个年轻女诗人的发现应归功于孙席珍教授,她在诗歌创作上的不断进步,也灌注了孙老的一片心血。

1983年下半年以来,极少见孙教授来信了。我猜他可能是编审工作忙,也有可能是病了。我曾写信去询问,他回了一信说病得厉害,待病痊愈精神稍好,再给《花地》副刊撰稿,“以报雅嘱”。正当我盼着他早日康复之时,想不到接到的竟是孙教授与世长辞的噩耗!

1984年12月31日,孙席珍教授在杭州病逝,享年78岁。

我在1985年春节年初一那天,写了一篇纪念孙席珍先生的文章,发表于《人民日报》。孙老夫人吕苹非常感激,来信说:“接读来函,万分感慨。承您撰文悼念,在中央报上发表,影响遍及海外,我们自当欣慰。孙老去世后,虽有悼念文章先后发表,但均不及你的文章影响深远,您情意恳切就题论文,写来得心应手,确是一气呵成,不失为一篇佳作。尤其是在大年初一为故人撰稿,一片至诚之心,露于言表。诚如鲁迅所说:‘人生得一知己足矣。’此语阁下能当之无愧。”

孙席珍先生成名于20年代。后来投笔从戎,1926年参加北伐战争,任连、营政治指导员,总政治部秘书,《革命军日报》主编,1927年参加“八一”南昌起义,后流亡日本。中篇小说《战争三部曲》——《战场上》《战争中》和《战后》,这是孙老当年名噪一时的作品。《战场上》出版后,瞿秋白、冯乃超、沈从文均有评论。书也曾经再版。当时有人曾称誉他为“战争小说家”。孙席珍系“左联”北平常委,1962年加入中国作家协会,任浙江省作协副主席。

孙席珍先生后来转入教育部门,先后担任南京大学、河南大学、浙江大学、浙江师范学院、杭州大学等院校教授,专门从事理论教学及译著工作,在文坛上渐渐地为人们所忘记。他的早年作品在社会上早已荡然无存,加上孙席珍一向淡泊名利,解放后他没有出过一本集子,这也是孙席珍的名字不大为人所知的原因。

吕苹曾经多次催促孙老想办法出版一些旧作,孙老马上回答说:“我目前的工作要抢时间,哪有时间放到这上面来?要出,留待后世吧!”所以,人民文学出版社有个资深编辑也感慨地说:“众多老作家都出了选集,比孙老差的也出了,为什么孙老的作品没有出?”

为纪念孙席珍教授,杭州大学相关部门发动孙席珍生前亲朋友好捐款集资,为其出版一本薄薄的纪念册。我当然尽力解囊。面对这本小书,可窥见孙教授的清贫廉洁,这也是文人高尚品格的表现。

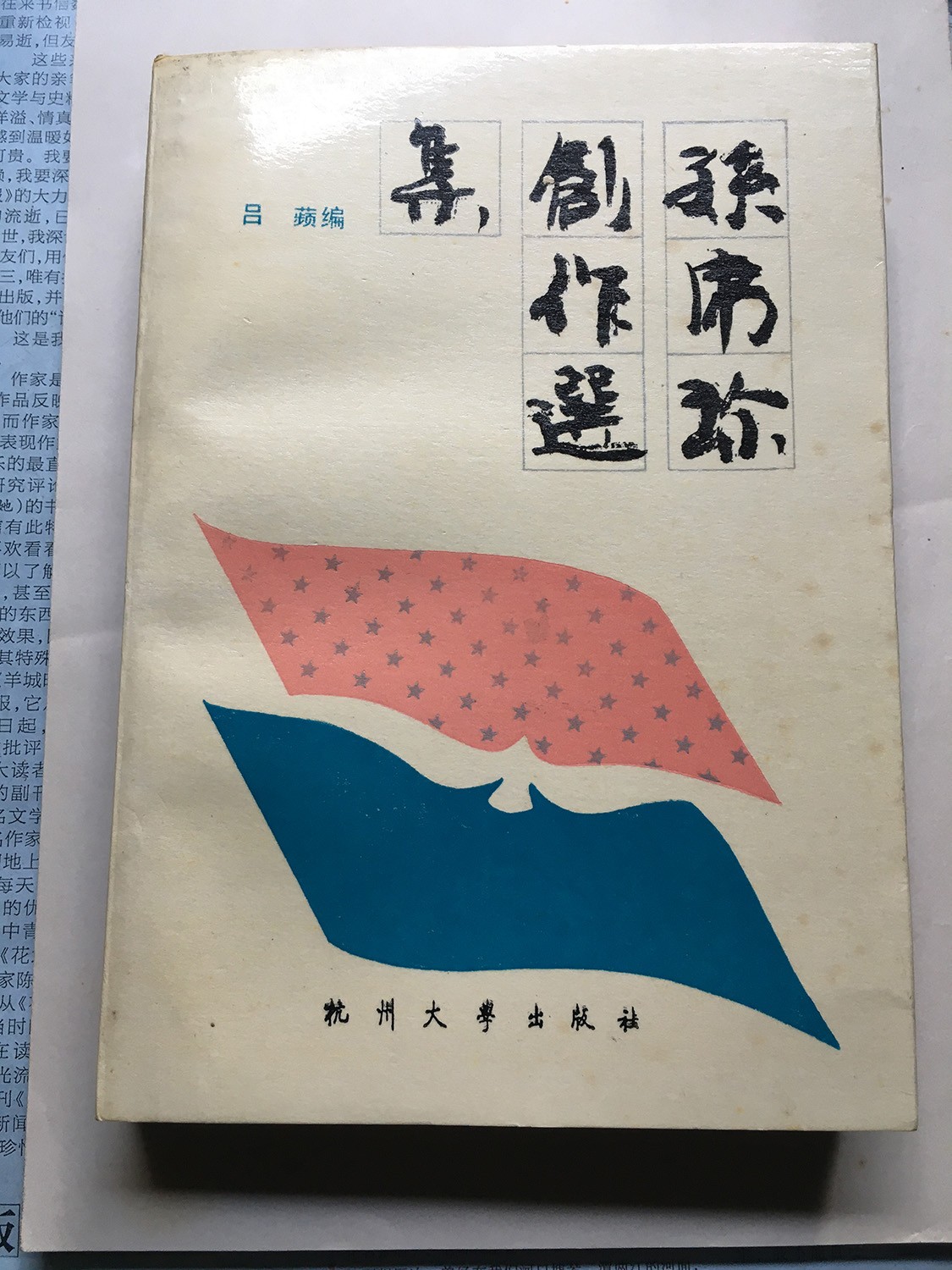

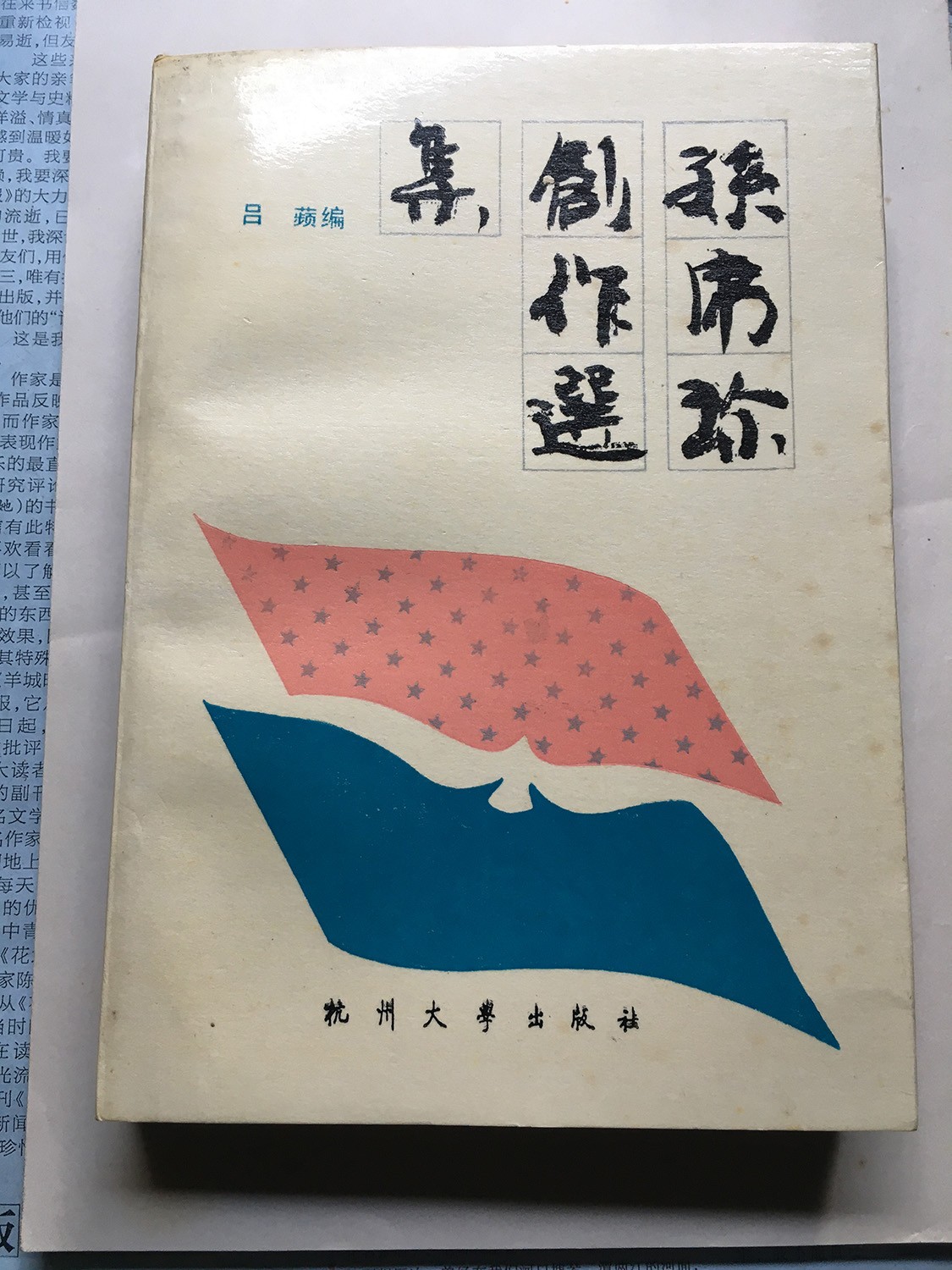

孙席珍逝世后,夫人吕苹多方筹集资金出版的《孙席珍创作选集》。

1989年6月27日吕苹来信,说到孙老的《战争三部曲》由于找不到《战后》,几家出版社都不肯出。但她并不气馁,孙老逝世后,她已将其作品整理成一个集子,继续奔走呼号,亦无济于事。直到最后走投无路,毅然决定将孙老昔日珍藏的毛泽东、周恩来、董必武、林祖涵、徐特立、项英等六人的亲笔题字,拿出来转让给博物馆,以筹备出书资金。据说已有若干博物馆有意,但出价过低;问我有何办法?闻之,不禁心酸唏嘘。我曾与广东有关单位联系,并据实相告。结果如何,不知下文。

1991年9月间,我忽然收到吕苹寄来的《孙席珍创作选集》一册,厚厚450页,由杭州大学出版社出版。这是孙老逝世六年后,由于吕苹锲而不舍的努力,终于如愿以偿。我心中感到莫大的安慰。至于出书的具体细节,她没有说,我也不便过问,生怕触到老人心中的隐痛。

教书育人的楷模

吴宏聪先生,1918年生。广东蕉岭人。他是抗战时期西南联大的学生,闻一多、朱自清的得意门生。相貌英俊,文质彬彬,梳一头油亮黑发,戴一副金属框无色眼镜,谈吐幽默、洒脱,讲课口才非常流利,表达能力很强。他讲授《中国现代文学史》,在黑板上边板书边讲述,引经据典,谈笑自若,颇受学生们的欢迎。他担任中山大学中文系主任20多年,是一位德高望重的教授,直至年老仍风度翩翩,颇有专家学者的高雅气质。我们平时都亲切地叫他“吴主任”。

广州中山大学中文系主任吴宏聪教授。

我在校时,吴主任可能不认得我,因为中文系学生太多,我又不喜欢抛头露面;我跟吴主任真正相识,且过从较密,应该是我1979年12月调到《羊城晚报》之后。我参与编辑文艺副刊《花地》,并向他约稿,从此有了较多的交往。

1980年底,著名学者王力教授南来讲学。吴主任特意写信给我和萧荻、杨家文同志,希望报社能对王力进行新闻采访。报社领导得知此消息后,非常重视,即派记者进行专访,写成通讯在报上发表。

吴主任对学生要求甚严,寄予厚望。但他是循循善诱,毫无简单生硬的做法。在我们1960届开学典礼上,吴主任特地把商承祚、王起、容庚、高华年、楼栖、陈寂、潘永中、赵仲邑、陈则光等几位教授请到前排就坐,向我们一一作了介绍,然后热情洋溢地说:“同学们,他们都是我国卓有成就的著名教授、作家,说明我们中大中文系是人才济济的。他们将向你们传业授道,你们要抓紧这五年宝贵时光,虚心向这些老师学习,学到他们的真本事,将来毕业,好好为国家、为人民服务!”吴主任的讲话,博得全场响起一阵热烈的掌声。

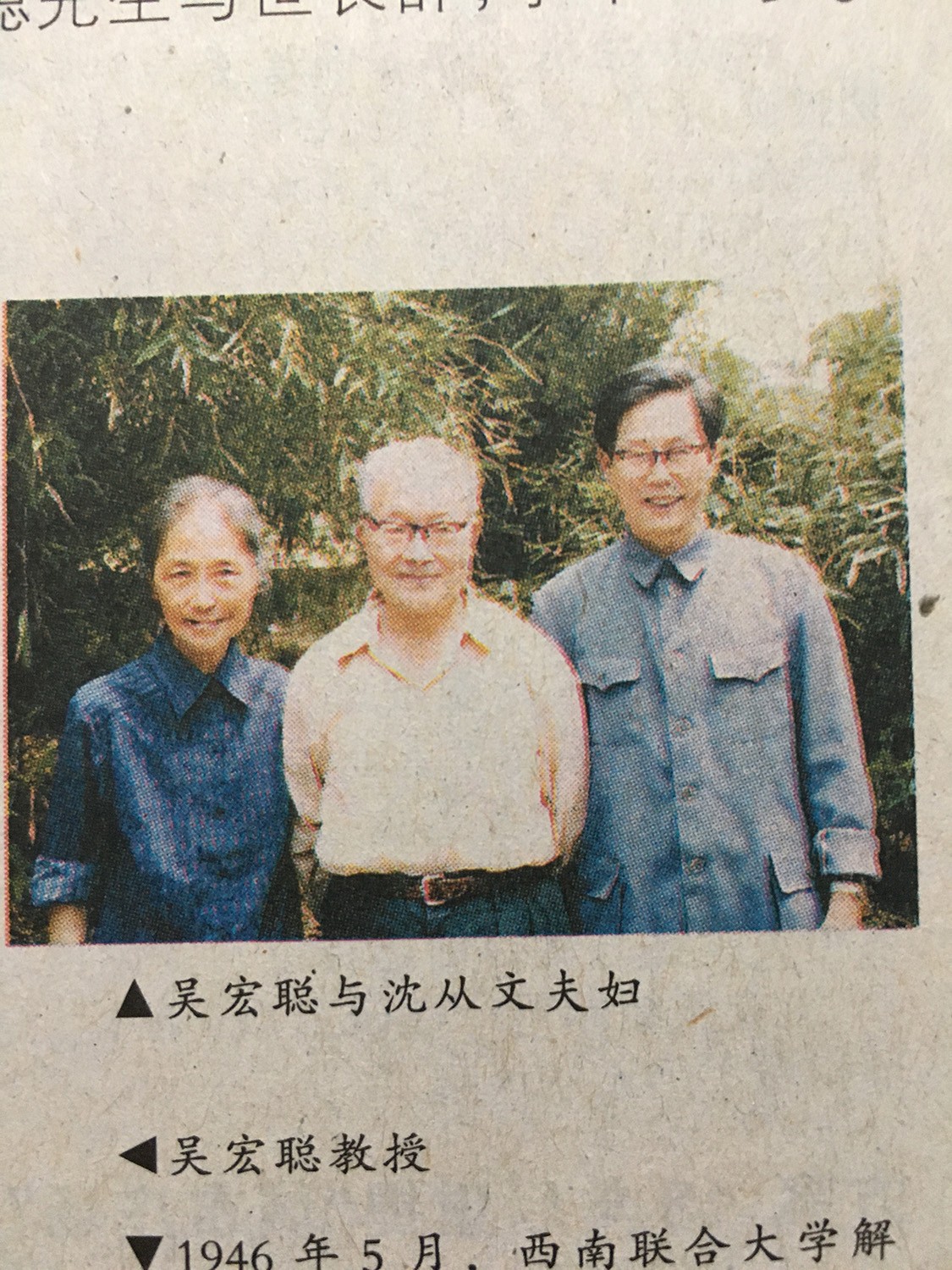

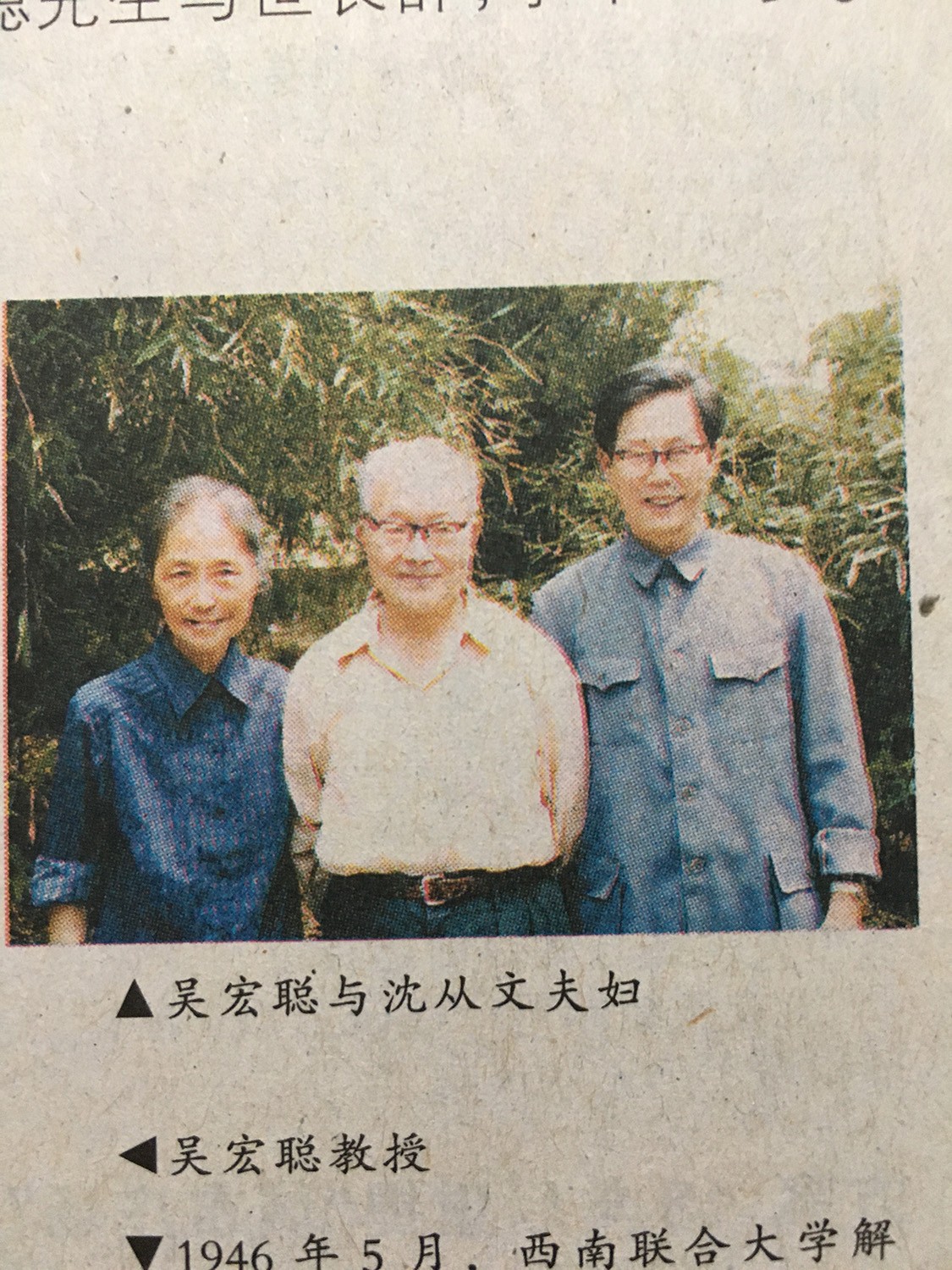

吴宏聪(右)与沈从文夫妇合影。

又有一次,在全系大会上,吴主任对一些学生过早谈恋爱影响学业的现象提出批评。他苦口婆心地说:“同学们,你们在中大只有五年时光,要非常珍惜呀!不要忙于找对象谈恋爱,这样会影响学习的。我还要不客气的指出:据了解,有些同学对我们附属六中的女生很感兴趣,(笑声)想方设法同她们交朋友,这是很不好的!为什么这样说呢?因为这些附中女学生,还要继续读大学,如果过早谈了恋爱,她们求学上进心肯定会受影响的;至于你们,也势必会分散自己的精力,无心钻研学业。你们看,双方岂不都受到影响了吗!?请有关同学务必严肃注意这一点。”吴主任为我们敲起警钟。班上有此苗头的同学不由得感到脸红,随即自觉加以纠正。遗憾的是,个别同学听不进忠告,甚至发展到道德品质方面的严重错误,结果遭到学校开除。吴主任对此极为痛心!

1980年冬,吴主任寄来一篇文艺与批评的理论文稿,几经修改,还赶到报社来再改,十分认真,最后还专门写信来提醒我不要弄错。信上说:

“拙作《使文艺和批评一同前进》条样,我校了两遍,可能是原稿字迹较难辨认,条样错漏不少,校对清样时,请费神仔细再校一遍。”

大凡做学问的学者都是字斟句酌,一丝不苟的。吴主任也不例外,令人感动。

吴主任对《羊城晚报》情有独钟。这份报纸从复刊以来他是必订阅的。他关注晚报的动态信息。1996年9月3日来信说:“昨见报载,贵报将在每星期上下午举行图片展览,公开展出《羊城晚报》从编辑到出版的全部过程。我准备于本星期六(七号)下午前往参观,藉开眼界,增长知识。一份晚报印数多达120万份,的确不简单,值得看。我们一年多没有见面,届时当往《花地》编辑部访你们,藉叙友谊。如果方便,我还想抽时间去拜访马(镇坤)老总,他帮了中大、中文系很多忙,我深谢谢他。”

吴主任这里说的“帮了很多忙”,应该是指《羊城晚报》每年接纳不少中大和中文系毕业生加盟。那天吴主任的到来,使得《花地》同仁全部放下工作迎上前来,互致问候,谈笑风生,场面非常温馨。吴主任的记性好,对毕业生的名字大部分都能叫得出来。

吴主任对于他的学生在工作和事业中取得的成绩(哪怕很微小),他也会感到由衷的高兴和欣慰,并勉励有加。2004年11月2日来信说:

“振环同志:

因为我不常到系,有一星期或一个多星期才去一次,由系转的信都在信箱里搁了好几天,甚至七八天,大著《美丽女郞的沉浮》也是昨天我才拿到,看了内容提要,欣悉《沉浮》又是一部好书,内容如此丰富,容仔细拜读。

你‘半工半写’,已出版了小说、散文集九部,加上这部《沉浮》一共十部,才华洋溢,写的都是真实的东西,有自己的风格,我希望你继续写下去。中文系毕业的同学从事文艺创作的人不多,更希望你不要搁笔。”

当时吴主任的信尚未收到,一天,我打电话给他,问他收到拙著《沉浮》没有?吴主任兴奋地说:“收到啦。我还来不及看,我家小保姆已抢过去阅读了,她读得津津有味,爱不释手。”我有点不好意思:“这是一部通俗小说,不是‘纯文学’。有学问的人会不屑一顾的。”吴主任立即严肃地说:“不对!大作家赵树理的所有作品都可以说是‘通俗文学’,但他的作品受到广大读者的欢迎。文学史上有许多作家都是写通俗文学的。你不妨继续写下去,不要理睬别人怎么说。只要主题严肃正确,就可以,至于怎么写,各个作家是不一样的。”我点点头:“谢谢您给学生指点迷津。”

吴主任是我的老师,学生每出一本书,都乐于赠送给他请教。他是个非常热情毫无架子的人,而且十分谦虚,每当见到学生的我有了一点成绩,总要写信来表示祝贺。这种情谊令人感动。

1997年5月1日来信说:

“振环同志:

承惠赠大作《深藏的挚爱》,谢谢,谢谢。

十多年来,你在编余挤时间笔耕不辍,成果丰硕,而且出手不凡,屡膺大奖,令人高兴。中大中文系在政界出了不少人才,但跻身于文学界的人士不多,诚为美中不足。

近年散文(包括杂文小品)被炒得很热,60年代独尊杨、秦的格局已被打破,框框也少了。散文好在一个散字。你文笔朴实无华,言简意赅,以日常生活和亲身经历为主,信笔写来,亲切、真挚、自然,自有其韵味,我很喜欢,容仔细拜读。”

1998年,中山大学为吴宏聪教授执教55周年举行庆祝大会,场面非常隆重。我专门写了一封贺信,现抄如下:

“尊敬的吴宏聪老师:

您好!欣逢您从教五十五周年纪念,作为一名中文系65届毕业生的我,以极其喜悦的心情向您表示热烈的祝贺,并致以崇高的敬意!

五十五年来,您在高教战线上勤勤恳恳,兢兢业业,呕心沥血,为广大学子传授知识,教以为人之道,献出了毕生的精力、才华和智慧,为祖国和人民作出了卓越的贡献。而今,学子们遍布四面八方,海内海外,早已是桃李满天下矣!我们永远感激您培育的深恩!

届时除了亲临您的庆祝盛会,为聊表一点心意,特奉上人民币300元。区区之数,实不成敬意,望吾师笑纳。

祝您

健康长寿!

学生:万振环

1998年11月22日

吴主任对我的赠款坚辞不受,他将该款转送中文系办公室做经费用,并一再表示谢意。足见吴先生德高望重的情操,两袖清风的美德。

吴宏聪先生执教几十年,把主要精力花在教学和行政管理上,影响专门学术著述,故其著作较少,是一缺憾。其专著有:《闻一多的文化观及其他》,由广东教育出版社出版。虽然如此,仍不失为教书育人的楷模。

2013年吴宏聪主任病逝,享年95岁。

王起先生悼亡妇

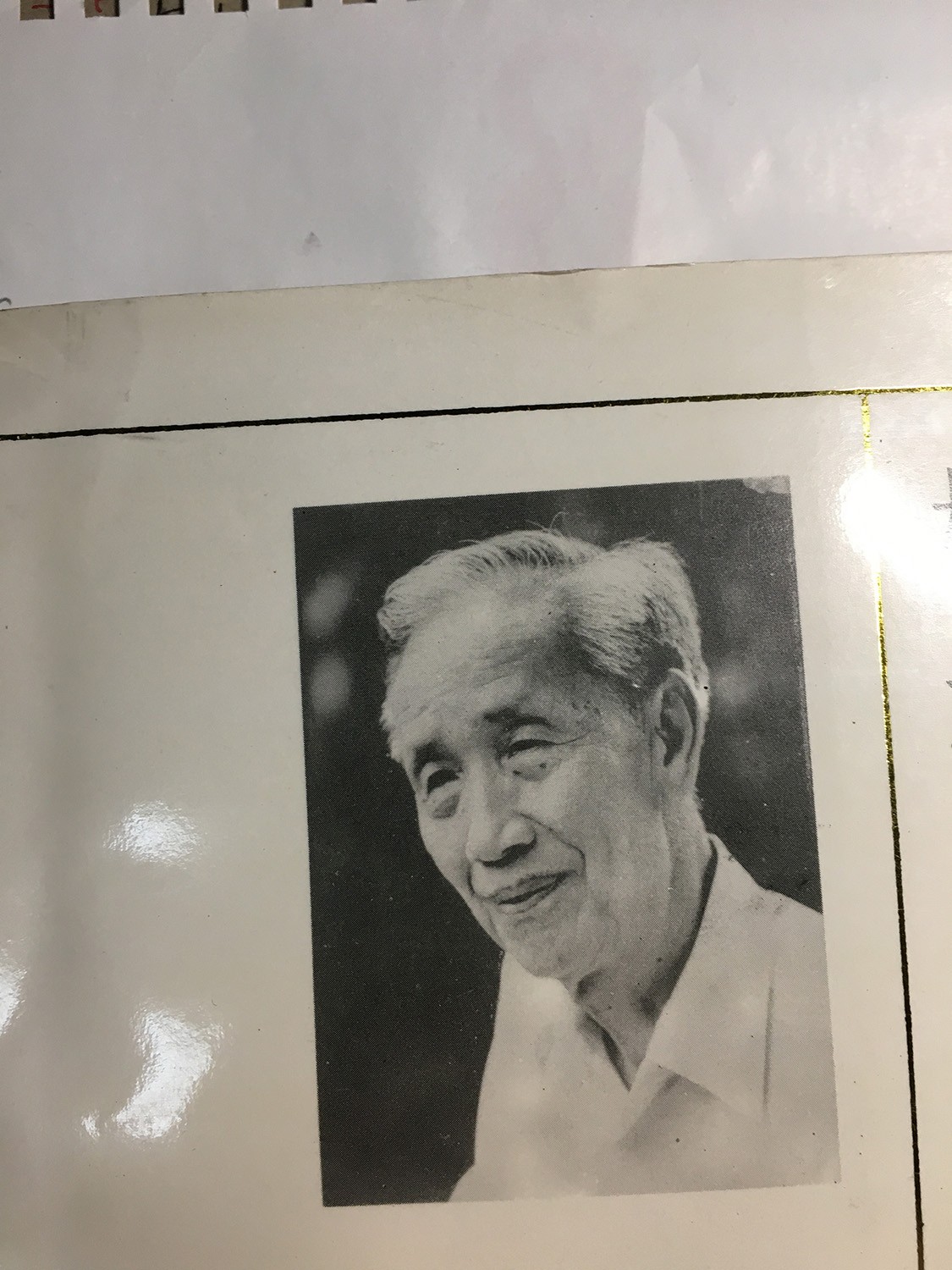

王起先生,又名季思,1906年生,浙江温州人。中山大学中文系教授,著名文学家,明代戏剧权威专家。20世纪60年代,曾与游国恩、萧涤非等人在北京编写《中国文学史》,为当时全国高校文科统一教材。先生给我们讲授过明代戏剧,带有浓重的温州口音,不太好懂。年轻时先生是网球高手,直至五十几岁仍坚持这一运动。我在中大中区球场上,常见他课余身穿一套白色运动短装,白鞋白袜,驰骋于网球场上,十分潇洒。

我调到《羊城晚报》后,曾主动向先生约稿,常有诗词随笔及评论文稿寄来。还承赠专著《玉轮轩戏曲新论》《玉轮轩后集》,我视若珍宝。

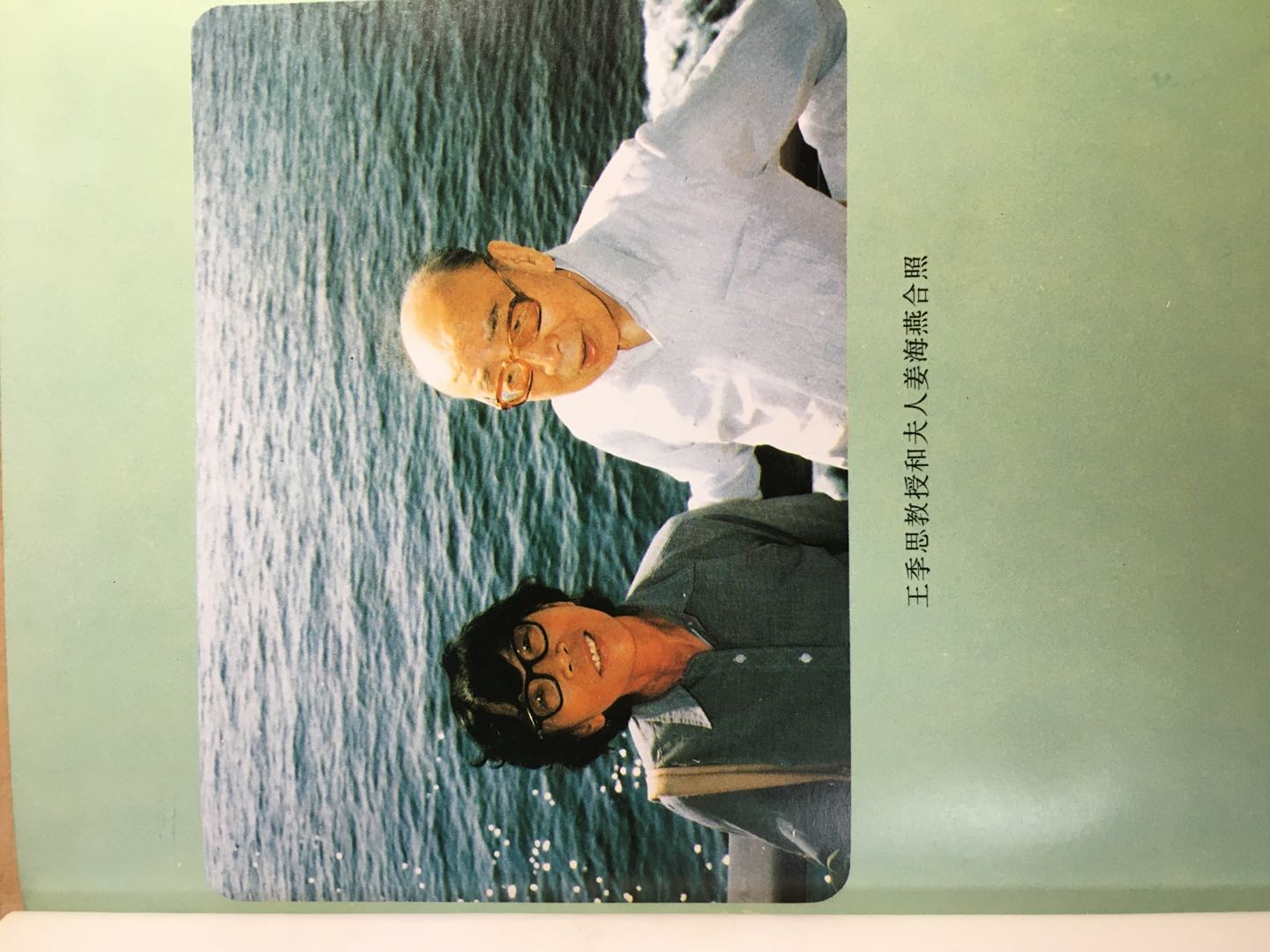

季思先生中年丧偶,20世纪60年代回温州探亲,携一年轻新夫人姜海燕回穗,校方安排她在中文系办公室,负责行政事务,任劳任怨。我跟她亦相熟。有一次,我将散文《谈心》文稿,通过姜师母呈王起先生,过了几天,他退回给我,信中说:“我对广东农村不熟悉,无法提出具体意见。但从文章本身而言,还是写得相当生动的。”

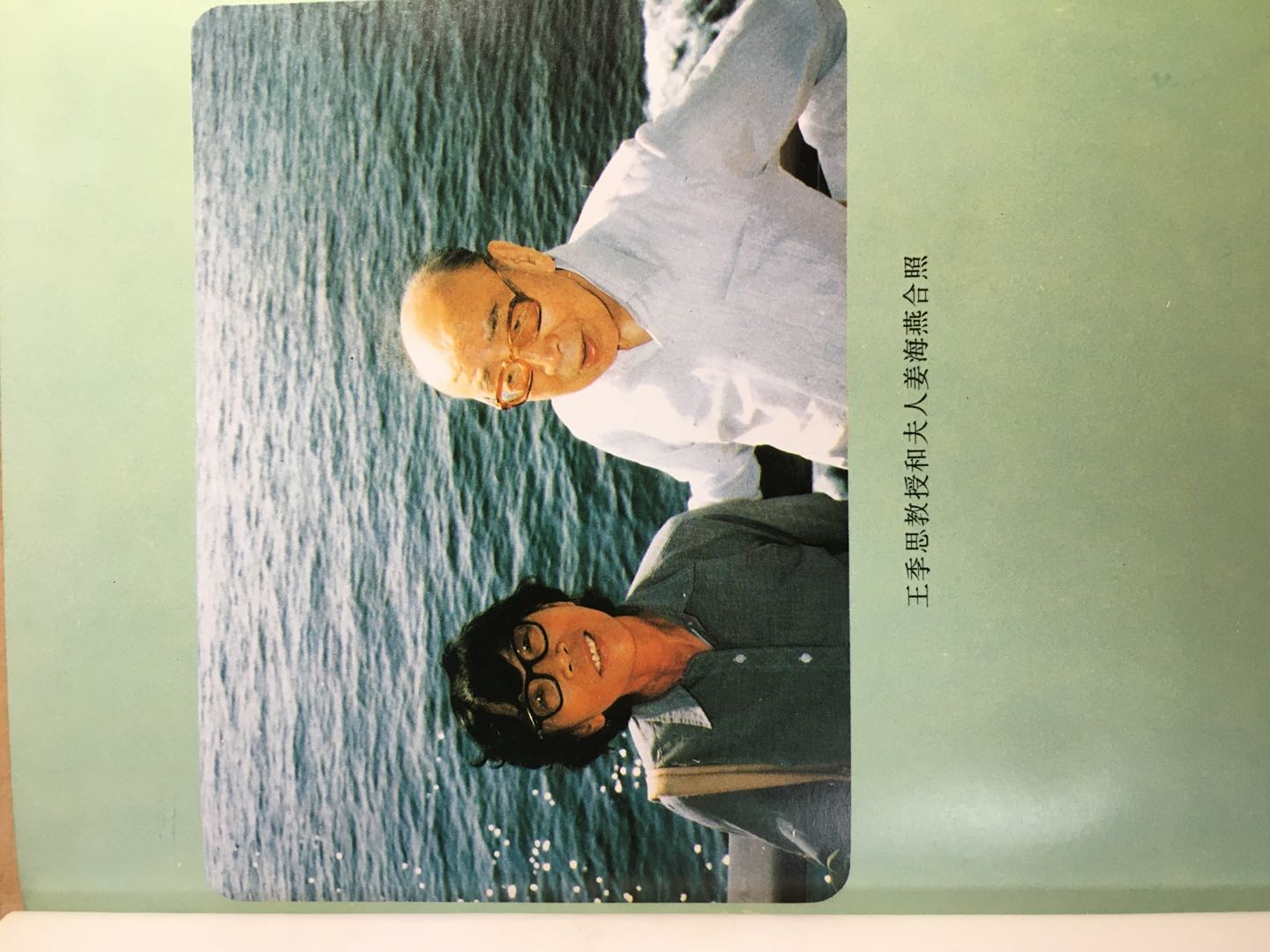

王起(季思)教授与夫人姜海燕合影。

先生中年与姜海燕结为夫妻,情深甚笃。岂料,姜师母90年代初竟先夫君离世。先生悲痛欲绝,遂作《金缕曲·悼念姜海燕》:

中路成夫妇,说不尽恩恩怨怨、风风雨雨。雨过云消新月出,依约卿卿眉妩。问何事连宵颦蹙?儿女如今都长大,有几多心事思倾诉。无一语,卿竟去。

东廊又见玉轮吐,想霜娥轻舒舞袖,盈盈起步。我向霜娥低低唤,娥也可曾闻否?又云掩团团桂树。云过月移花影动,怎人间月落无寻处?休重唱,秋舲曲。

(原附记)海燕,小名月娥,我因以玉轮名轩。庚午六月十五夜,与共坐东廓廊赏月,为诵赵秋舲《咏月》曲:“我初三瞧你眉儿皱,十三瞧你妆儿就,廿三见你庞儿瘦,都在今宵前后。何况人生,怎不西风衰柳!”不意竟成诗讦。

这首词,上阕叙述先生中年与师母结缘夫妇,生儿育女,几十年历尽风雨恩怨,忧愁中竟无留下一语,遽然西去,这种悲痛是何等刻骨铭心!下阕写一个月圆之夜,先生梦见爱人在后花园的花影草丛间翩翩起舞,他低声呼唤而不应,又在人间遍寻其靓影亦不得,终于伤心欲绝,誓不再唱《秋舲曲》。

此词意境很美,写得情思甚切,致生出月下梦境,然梦幻为虚,哪有妻子的身影?伴侣赏月本是人生美事,但阴阳两隔已不可寻觅,万古千秋永不再见。这里,深刻写出词人内心的哀伤无望以及伉俪平日的情深似海。我认为,这是继苏轼“十年生死两茫茫”之后,又一写亡妇的名篇。

此词后收入《玉轮轩后集》,于1994年出版。余曾致电先生表达赞赏与慰问,先生表示感谢。

关于岳飞《满江红》两首词发现的时间,学术界历来争论不一。为此,我特致电王起先生求证。他认为,“岳飞《满江红》有两首,“登黄鹤楼”一首元代已发现;“怒发冲冠”一首,明前期才发现。冯(伯恒)文谓早在宋代发现并无确证。”余深信无疑。

1996年,季思先生因病去世,享年90岁。

楼栖先生的深情

楼栖先生,原名邹冠群,1912年生,广东梅县人。著名老作家,老诗人,中山大学中文系教授,讲授《文艺理论》课。个子比较矮小,平易近人。操一口客家普通话。1960年秋,我刚踏进中大校园,便被四季如春、繁花似锦的美丽的康乐园吸引住了,情不自禁以“望江南”词牌填写了几首词,冒昧交给楼栖先生请教。第二天下课后,他特地叫我留下,把稿子还给我,微笑地说:“总的来说,诗词内容很好,但平仄不太注意。你刚进校,不要忙于写,接着就要学如何写作旧体诗词的课程,诗词难写,尤其填词要十分讲究平仄,以后慢慢再练习吧,要不断的琢磨、推敲。”先生没有耻笑我的幼稚之作,而是循循善诱,和蔼可亲。我打内心里十分感激。

诗人楼栖教授。

我进中大之前,就知道楼栖先生的大名,对他十分尊崇。先生早年以长诗《鸳鸯子》成名。教过书,办过报,编过杂志。50年代有长篇专著《论郭沫若的诗》问世,反响甚好。是他的代表作之一。1959年到德国柏林讲学一年,回来著有散文集《柏林啊,柏林!》出版。曾任广东省作协1-3届理事,第3届副主席。现在我有幸成了他的门下,觉得很是荣幸,应该好好向这位前辈学习。从此,每当他在台上讲授文艺理论,我都要坐到前排聚精会神倾听,并做详细笔记。

我到《羊城晚报》后,即向先生约稿,先后为他发过好些文稿。先生对我比较赏识,鼓励良多。

楼栖先生对朋友故人感情很深。著名作家杜埃、诗人陈芦荻都是他的老友,1993、1994年先后去世,楼栖先生都执笔为文,深为痛悼,发于《羊城晚报》。他9月11日来信说:

“今天上午,我寄出一篇《魂兮归来哭故人》的文稿给你。一时疏忽,信封上没写邮政编码,后来想起,稿已寄出,邮局的人说,照样可以寄到。如果十四日(星期二)还没收到,麻烦你拨电话告诉我,以便重抄补寄。因我和杜埃同志是同窗好友,交往很深,不写悼念文章,愧对泉下英灵。琐事费神,诸希原谅。”

1994年12月2日,先生来信说:“前月中寄上一篇《悼念芦荻》,想已收到。其中有些地方考虑不周,我想作些删改。”最后一段改写如下:

“好几年前,他身患绝症,每次从澳洲回来,都要住院,我见他发胖了,他说那是注射激素发的虚胖。精神依旧,不像病人。这次回来,我以为还像往年一样,住家住院,家常便饭。我还没去看他,他却突然离开人世。同窗永诀,缘悭一面,内心负疚,愧对故人,感到十分难过!”

先生对来稿改了又改,足见其写作态度严肃认真,一丝不苟。

中山大学名教授汪静波亦是楼栖先生的好友,1995年9月赴美治病后,留居美国,和楼栖先生常有书信来往。1996年10月寄来一首七绝:

离乡离国度春秋,

夜静更深忆旧游;

重病而今心力断,

故人何须慰我愁。

楼栖先生于同年11月26日步其原韵奉和:

校园萧瑟又残秋,

岭表骚人异国游;

剩有金霞娱晚景,

愧无佳句慰人愁。

有一次见到楼栖先生,闲谈中他问我:“刚进校时你写过几首《中大好》,后来有没有修改发表?”我含笑说:“没有哦。您还记得这件事。那时年轻气盛,一时心血来潮。”先生说:“是呀。旧体诗词很难写,毛主席也不主张年轻人写旧体诗。有时在报刊上倒见到你写的新诗,比如《灵光古柏》《小溪》,都很不错。”楼栖先生的细心使我有些惊异。我告诉他:“《灵光古柏》是写你家乡的‘生死树’,我比较满意,先后收进三个诗选版本,还被吴奔星选入《中国新诗鉴赏大辞典》。”“啊?很好。”他又说:“《喋血东江》我读过,写得不错,主人公古大存,给人留下很深的印象。”

三、四十年代,楼栖先生在香港生活工作多年,对那儿的一草一木非常熟悉,充满感情。适逢香港即将于1997年回归祖国,他心中十分欣喜,5月间在病榻上曾作一文庆贺。1997年5月21日,在他病重之际,楼栖先生夫人郭茜菲(作家,曾任《作品》编委)致信于我,转达楼栖先生的心愿:希望在他离世之前,能见到自己所写的那篇庆贺香港回归的稿件在《花地》发表。

我深为感动,当即答应照办。稿子迅速上版。据悉,先生接到刊发他的文稿的《羊城晚报》,枯瘦的脸上露出了一丝欣慰的笑容……

遗憾的是,“七一”前半个多月,楼栖先生便去世了,享年85岁,未能见到香港回归这一盛况。

“一丝不苟”的学者

赵仲邑先生,1914年生,广东新会人。中山大学中文系教授,教语言文字课,治学严谨,一丝不苟。有一次,赵老师布置作业,我按时完成。同学李君因贪图省事,便拿我的作业本照抄送上,不料给赵老师发现,在我的作业本上批了一行字:“振环同学:你与李某某的作业雷同,这是怎么回事?”李君的作业本上亦批了类似的文字。幸好老师未再在课堂上提出批评。从此,我们再也不敢“互相抄袭”了。

赵老师讲授语言文字,在讲理论的同时,也要结合一些实际事例,以避免枯燥乏味;还要讲授某些经典范文。有一次,讲授骆宾王为徐敬业起草的《讨伐武则天檄文》,说当年武氏听到“入门见嫉,蛾眉不肯让人;掩袖工谗,狐媚偏能惑主”这四句时,不由得赞叹说:“骆宾王这个竖子,把我写得真够刻毒生动啊!”课堂上立时哄堂大笑。当讲到“一卜之土未干,六尺之孤何托?”武则天点点头说:“写得真好,可谓入木三分。”同学们又是一声朗笑。当最后讲到:“请看今日之域中,竟是谁家之天下!”武则天沉吟一下,评语是:“嗯,够气派!这样的人才没能为我所用,此乃宰相之过也!”赵老师说:“武则天对这篇极尽讽剌挖苦之能事的文章一点也不生气,相反还颇为赞赏,可见她的胸襟还是十分宽广的。”赵老师最后点评说:“这篇《檄文》无论思想内容还是艺术技巧,都堪称经典之作。你要动员全天下的人起来反抗武则天,必须首先把对手的丑恶面目揭露得体无完肤,说得一无是处;但光有这点还不够,还必须注意写得有煽动性和感染力。这两点骆宾王都做到了,而且做得很好。这篇作品读来铿锵有力,朗朗上口,极富战斗性和号召力,不失为一篇流传千古的成功之作。”由于赵老师在讲解全文时,常有幽默口吻,使得这堂课的气氛一直非常活跃。

赵老师文质彬彬,清贫恬淡,和蔼近人。“文革”前,常见赵老师在《羊城晚报》“晚会”副刊发表“豆腐块”的文章,我很羡慕。但也有个别人不屑一顾,认为教授写这种小文章有失身份。其实,这类文字短小精悍,言简意赅,很难学到。

我到了《羊城晚报》后,就向赵老师报告并向他约稿。赵老师非常兴奋,嘱我要好好工作。当时《羊城晚报》复刊之初,许多读者订不到报纸,包括赵老师在内;他问我能否帮他订阅一份?我通过报社发行部门替他办好了,赵老师非常感谢。那时我一边编稿一边创作,赵老师见到我在报纸上发表的作品,十分高兴,总是仔细阅读,致信于我,勉励有加,我把它看作是对自己的鞭策。

赵老师本人也积极来稿,那几年我先后为他发过好几篇文章。先生写稿,用稿纸抄得工工整整,后来他瘫痪在床,仍然笔耕不辍。赵老师赠送给我的著作有《文心雕龙译注》《蜗庐漫笔》两种。他从不在自己著作的扉页上题签,而是用一小长纸条工工整整写着“万振环同志指正赵仲邑赠”。我当时感到奇怪,其实这是一种无比谦虚的表现。

赵老师赠书给我的题签。

赵仲邑老师是闻一多先生的弟子。有一次他来信告诉我:“闻一多先生是我的恩师,我能够进大学工作,得到那么好的学习环境,使我能够继续在大学里学习,原是闻一多先生推荐的结果,所以我经常怀念他。可惜他逝世过早,我不能继续得到他的教诲了!”不忘师恩是一个可贵的品德。抗战时期,赵老师原在某中学教语文,是闻一多先生介绍他到昆明西南联大和清华大学中文系学习和工作的。经过他自己长期的刻苦努力,才有今天这样的成绩。但赵老师为人非常谦逊,对自己要求甚严,常常自责。他说,闻一多先生“原是希望我学有所成的。现在几十年过去了,教学和科研又取得了什么成绩呢?扪心自问,深深觉得有负于闻先生的期望。所以我在《自寿诗》中说‘后学未成材’,这不是自谦之语。"

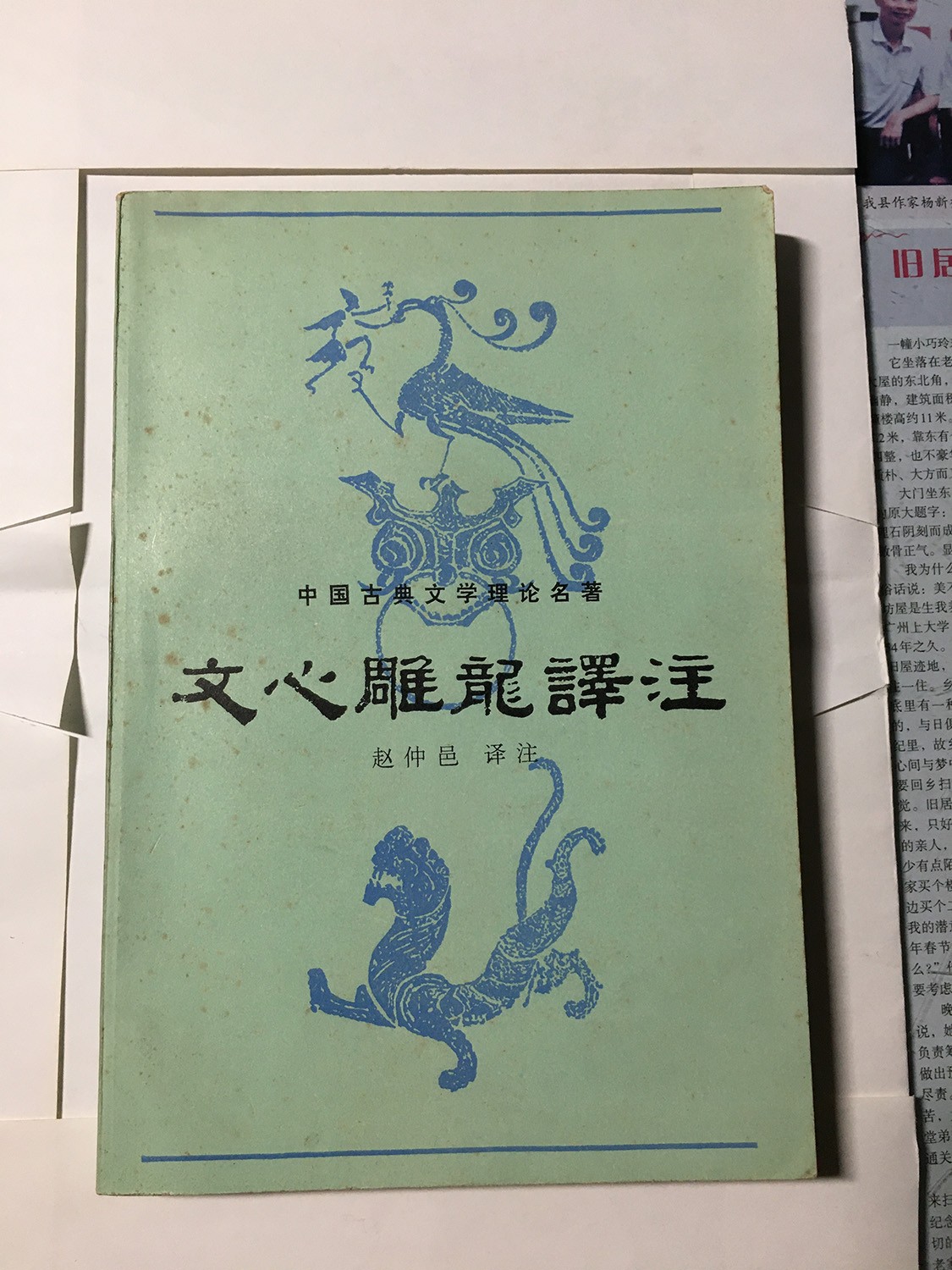

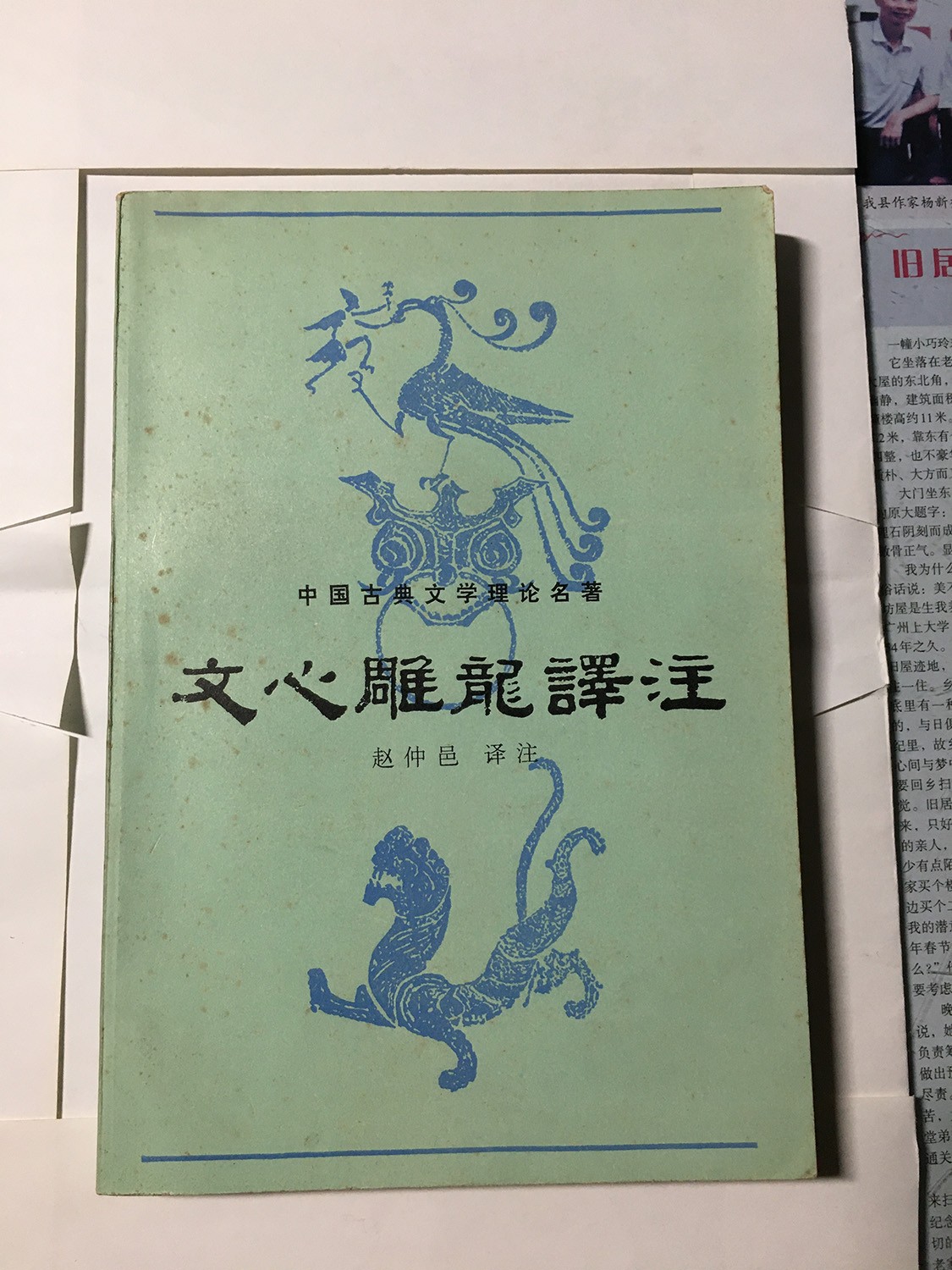

1982年赵仲邑老师出版了《文心雕龙译著》,这是一部大部头著作,成绩非小。大家知道,《文心雕龙》是我国古代一部著名的文学批评著作,因是文言文写成,对于今天的读者是不容易阅读的。因此,赵老师决心要把它翻译成现代汉语。一开始,只是结合教学工作的需要,先翻译书中一些章节,交报刊发表。后来翻译兴趣愈浓,越发不可收拾,前后花了二十几年时间,终于把10卷50篇《文心雕龙》全部翻译成现代汉语,一共32万字,终于出版问世,为此,新华社还发了消息。从中可以看出赵老师为了学术事业孜孜不倦,不惜身残体弱,呕心沥血。我收到赵老师的赠书后,通读了一遍,觉得译文准确,文采飞扬,确实很不简单。特致信表示祝贺与敬意。

赵仲邑先生的《文心雕龙译注》

其实,赵仲邑先生这部译著的出版是很不容易的,经历了曲折的过程,每一回忆令他难受和心酸。1982年8月8日他在给我的信中说:

“托戴冰同志代送上拙著《文心雕龙译注》一本,我就是那么一点水平,恐书中问题不少,请找时间看看,看后多提意见!为盼。阅读了你报八月二日所发新华社关于拙著出版的消息(听说《人民日报》也有),这当然令我喜出望外,但想起这部书稿过去的遭遇,我又不禁悲从中来,眼泪夺眶而出了。这部书稿的前身是《选译》,这是某出版社看了我1962、63年在《作品》发表的九篇译文而约我写的。但选译寄给了该出版社,不久便退回来了,编辑也没有说明为什么不用。托吴组缃先生去问北京某出版社,该出版社没叫我把《选译》寄去审阅,只说了‘不要’二字,也不知为什么不要。我利用‘文革’几年空闲的时间,把它全部译了出来。‘四人帮’倒台后,听从一些朋友的劝告,托人拿着书稿去某出版社试探,自己也写信到几家出版社试探,大多数都置之不理,只有一家出版社叫我把样本寄去和另一家出版社叫我把书稿寄去看看。原来这两位编辑都是我的学生。后一位就是广西人民出版社文艺室的编辑。通过他亲自审稿,大力支持,这部东西才得以问世。(现署漓江出版社出版,即广西人民出版社出版。)否则,我这部书稿只能用覆酱瓿而已。碰到像拙著这种命运的不少,只是不一定有我那么幸运,有自己的学生帮忙出版,并有新华社发消息罢了。因此写了这篇文章,想借《花地》一角为他们呼吁一下。用意只是希望出版社的编辑能把他们的书稿看看,不要置之不理罢了。”

欣逢太平盛世,赵先生虽然身体不好,仍然雄心勃勃,想继续为社会做点贡献,表现了一个老知识分子感人的爱国情怀。他在1983年3月20日来信谦逊地说:

“今年4月16日是我满69岁的生日。回顾几十年来的工作,并没有取得什么成绩,对党和人民给予我的地位,实在问心有愧。我既已生性愚钝,几年来又加上左肢瘫痪,今后更难为力了。但失之东隅,仍欲收之桑榆。所以去年在带研究生的同时,仍然写书为文,写了50万字,但都谈不上有什么水平。去年所写的两本书稿已蒙两家出版社分别列入他们今年的出版计划内,其中一本并已于2月1日开始发排;但能否出版,都还待事实证明。今年除了照旧带三个研究生外,又加上一个进修教师。每周授课之余,仍继续为文写书。不过无论怎样,工作总没有您那么忙!……”

1984年1月,赵仲邑先生与世长辞,享年70岁。先生逝世后,按级别规定他不够格登报,但我想他是一位著名学者,应该把消息告诉读者。于是我参加完追悼会回来,连夜赶写了一则“赵仲邑先生去世”的短讯,经值班编委同意,第二天破例刊登在《羊城晚报》第一版上。想到最后能为老师尽一点绵薄之力,我心中感到有几分安慰。

饶彰风的崇高风范

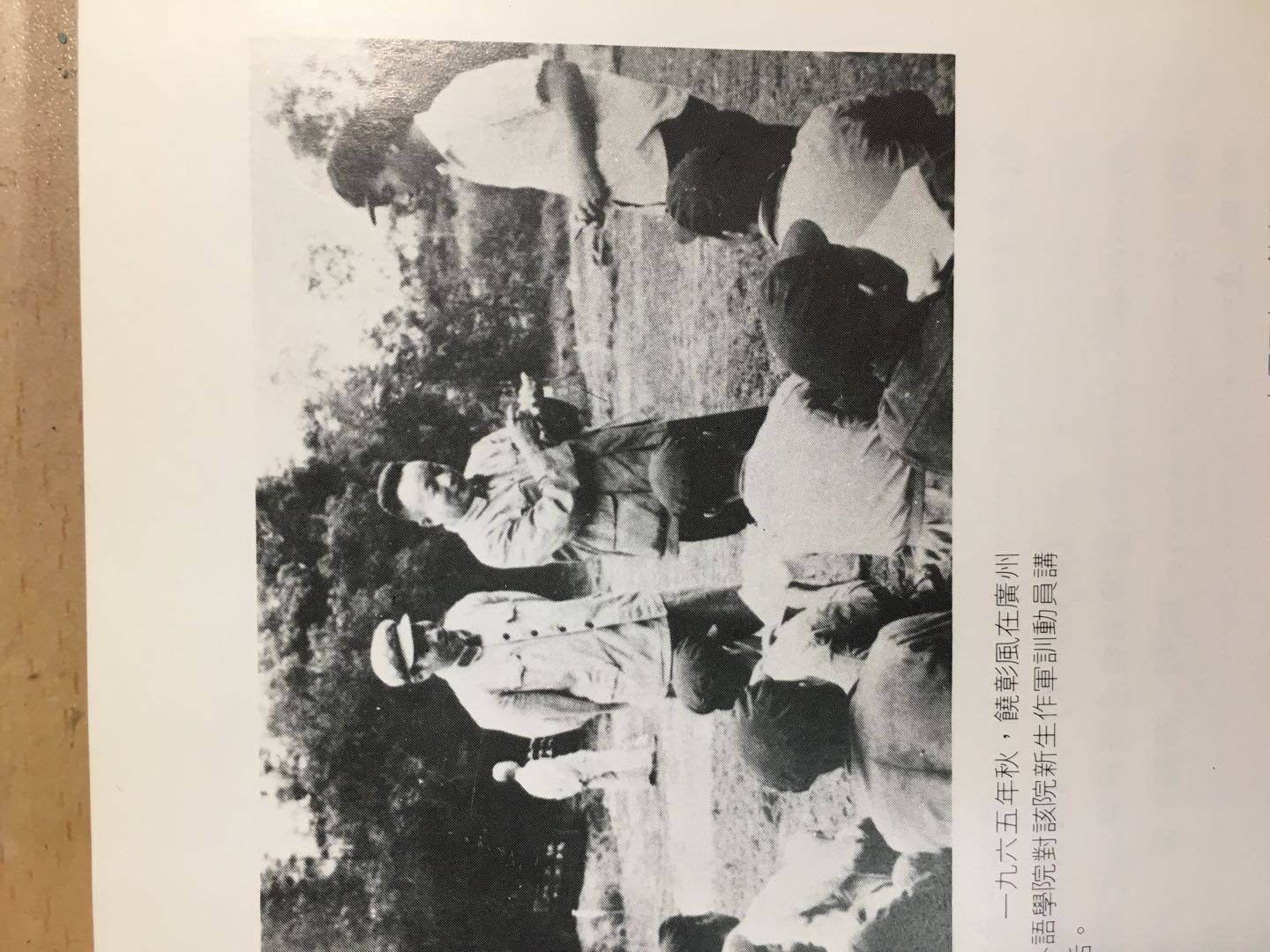

一九六五年我在中山大学中文系毕业,被分配到广州外国语学院工作,担任德语专业政治辅导员。这是一所刚创办的大学,位于广州郊区五山。原广东省委统战部长饶彰风被任命为党委书记兼院长。饶是客家人,身躯肥胖,和蔼可亲,非常平易近人,毫无官架子。他经常深入教工和学生宿舍,对师生嘘寒问暖,十分关心体贴,因此在全院师生员工中享有很高威信。

饶彰风同志住在市区,每天上下班,要乘坐个把钟头的小车,只要车子还有空位,途中见有教师,总要停下来让对方上车,因此他的专车总是坐得满满的。他对我们政治辅导员同样关心爱护,有一次汇报完工作,闲聊中我问:“饶书记,我知道您在三四十年代发表了不少诗歌,笔名叫蒲特,现在还写吗?”他说:“不写了。工作太忙了。”

饶书记亲切地说:“你是五华人,我同你都是客家人。人事处长告诉我,原来你是安排去当中文教师的,因为那个跟你一块分配来的女同学,怎么也不肯做政治辅导员,所以只好找到你;你是党培养出来的干部,党叫干啥就干啥,这很好嘛。——你将来想做什么工作呀?”我回答:“饶书记,不瞒您说,我想当作家。两年前,我就在《南方日报》发表作品了。”“当作家?”饶书记兴奋地说,“好啊!中国作家太少了!作家要深入生活,你现在去当政治辅导员,在某种意义上说,也是‘深入生活’,深入大学生活,将来很有可能会写出反映大学生活的作品。这不是一个极好的机会吗?”

饶书记的话,使我进一步坚定了做好政治辅导员的决心。通过几番接触,我与饶书记渐渐熟络起来。我还把刊登我的处女作《冤家》的《南方日报》送给饶书记看。他看后称赞说:“写得不错嘛。农村生活气息浓厚,人物也很生动。业余时间可以多多练笔,写得满意的可以继续投稿,这样坚持下去,你的‘作家梦’一定能够实现。”我感激地说:“谢谢饶书记!”

政治辅导员是学院党委直接派到各系学生基层的政工干部,与学生同住在学生宿舍,负责掌握学生的思想状况,了解和关心他们的生活,及时向院党委汇报。我担任德语专业政治辅导员,与同学们的关系还算融洽。饶书记对我们几个辅导员的工作表现也很满意。我工作不到一年,1966年5月13日便加入了中国共产党。

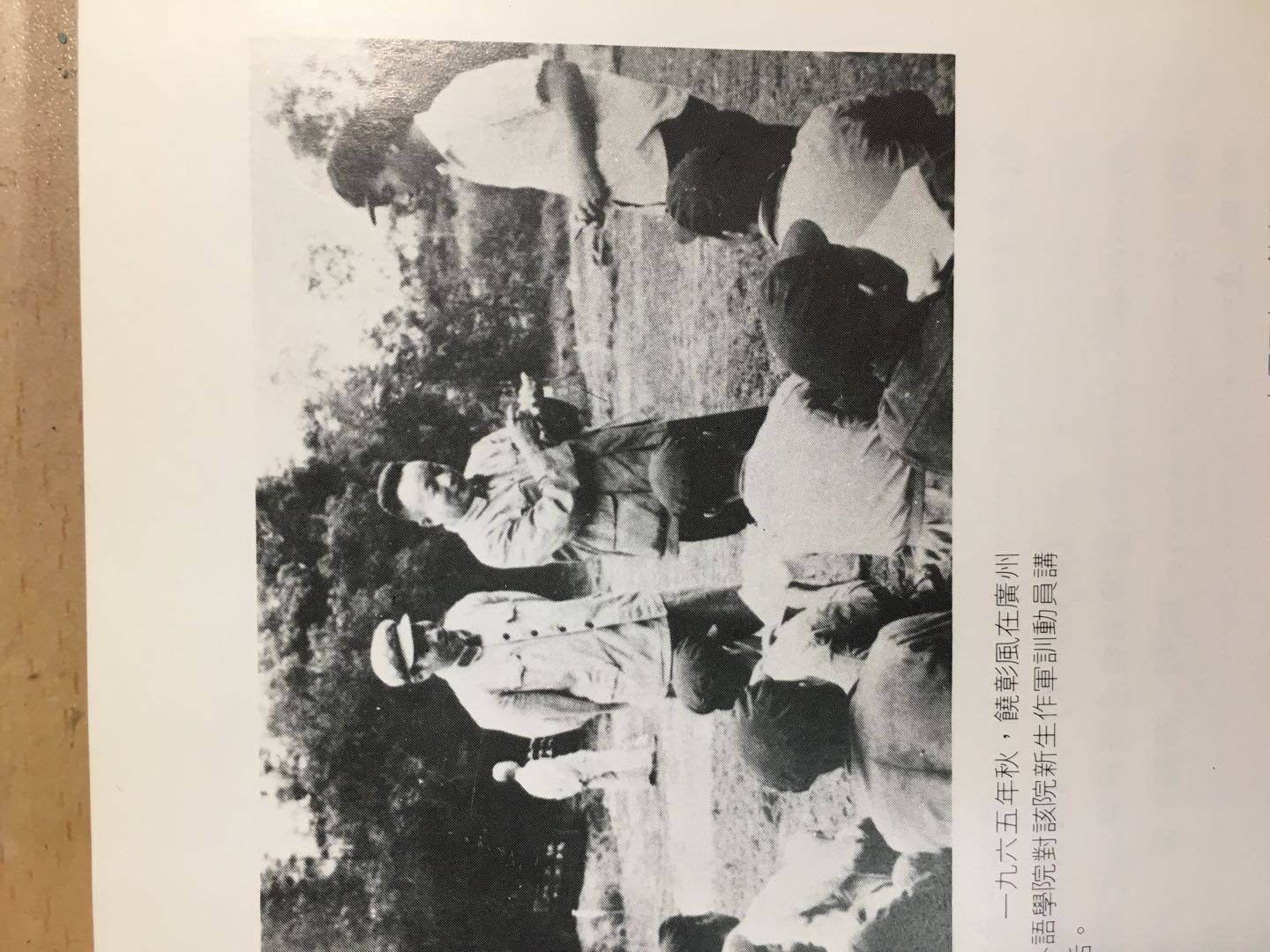

1965年饶彰风书记对大学新生进行军训动员。

1966年6月“文革”爆发,政治辅导员首当其冲,每人都被学生贴了许多大字报。全院各系学生相继成立了“造反”组织,夺了学院党委的权。各个“造反”组织自翎为“响当当的造反派”,互相攻击、咒骂对方为“保守派”。我们几个政治辅导员自然成了“保皇派”了。

眼见各个组织的“派性”斗争愈演愈烈,我在德语学生宿舍已住不下去,遂搬回教工宿舍三楼,找了一个空房暂住下来。

一天,有几个德语学生戴着“红卫兵”袖章找上门来,劝我参加他们的“东方红”组织。该组织便是夺了院党委大权的主要“造反”组织。他们通过其控制的学院广播站,整天播放火药味十足的大批判文章,污蔑谩骂其他持不同观点的学生组织,给我的印象不好。当中一个学生名叫张某虎,生得个子矮小,猴脸尖腮,哨牙,是该组织的一个小头目。他走进门来朝我随便点了点头,开门见山便说:

“万老师,你对我们夺了院党委的权有何看法?”

我说:“我没看法。我不了解内情。”

“你怎么能没看法呢?”张某虎大声反问,有几分不满又说:“你对饶彰风怎么看?”

我说:“饶书记平易近人,很关心师生……”

“不对!那是假象。”张某虎马上截住我的话头,口气明显有几分凶恶了。“他是地地道道的反党反社会主义反毛泽东思想的‘三反’分子!”

我不好再说什么,生怕激怒这几个“激进分子”。当中有个女学生口气稍为和缓一些说:

“万老师,您当政治辅导员好称职,我们对您印象还不错。现在老师中有不少‘逍遥派’,我们希望您能站出来参加我们的组织,一起来批判‘走资派’饶彰风。”

我说:“其实我并不逍遥,我对‘文化大革命’还是关心的。”

“好啊!你能不能公开宣布支持我们‘东方红’?”

这时,只见张某虎皮笑肉不笑说:“万老师,刚才我说话态度不好,对你不够礼貌。我希望你能加入我们的组织。”

我没有作声。

“这样吧,你再好好考虑一下,明天我们再上门来听答复。”张某虎说完便领着几个同学走了。

我是压根儿不会参加“东方红”组织的。第二天上午,张某虎派人来征求意见,我婉转地拒绝了。

我以为事情已经过去,其实不然。第三天我吃完早餐,正要出门进城办事,张某虎一伙出现在我的门前。只见张某虎恶狠狠地说:

“万振环!你是院党委的‘保皇派’,饶彰风的忠实走狗,我们今天专门来抄你的家!……”

我知道,“东方红”组织对学院持不同意见的教工采用抄家,是司空见惯的事。便默然退回房里。眼见张某虎一伙在我的书架上、抽屉里、藤条箱把我的衣物书籍文件翻了一地。最后,张某虎从藤条箱子里取出两大本手稿,冷冷地问:“这是什么?”

我说:“这是我的长篇小说《梅江滚滚》初稿。”

“你为什么要写作?”

“这是个人爱好。”

“不对!你是想成名成家!”

张某虎如获至宝,得意地说:“好哇!这书稿我们要带回去审查审查,看看有没有宣扬‘封资修’的东西?”

我有些着急了,说:“你不能拿走,这是我大学五年的心血,还得反复修改的……”

张某虎横了我一眼:“为什么不能拿走?我们红卫兵有权来审查你‘炮制’的东西!”

我改口说:“审查可以;但你要写个收条。”

“有什么好写的?别说你,我们抄饶彰风的家要写收条吗?……”

“那你什么时候可以看完?”我问。

“你无权来规定!”张某虎说完,转身抱着我的两大本书稿扬长而去。

我不禁恍然大悟:张某虎对我是采用“先礼后兵”:即先用言语拉拢我加入其“造反”组织;不成,即采用“抄家”手段。他如果还有一点人性,就不会这么做,起码我是他的老师,一点面子都不顾及,竟然把我数年心血写成的小说手稿抄走不还,这与“强盗”有何两样?!

从此,我的这部书稿下落不明。每当想起此事,我便觉得胸中隐隐作痛。

抄家,对于我来说,真是一个奇耻大辱!人是有尊严的,偏偏前来抄家的是我的学生,他们见我不买他那一套,便使出这种卑劣手段,明目张胆搞“打、砸、抢、抄”,他们可以痛快于一时,却给受害者带来终生苦痛!在那场“十年浩劫”中,遭到抄家的何止千百万人!?他们不是未成年人,所以绝不能宽恕!(当然,这批青年学生所以干出这些疯狂举动,也是受到当时一种错误路线和思潮的严重毒害的。)

张某虎是1969届毕业生,据说毕业分配到广西北海。我只是希望他能良心发现,迷途知返,把手稿归还给我,并且真诚地向我赔礼道歉。

饶彰风书记在“文革”中受到的迫害,远比我这政治辅导员要严重和残酷得多,简直是骇人听闻!由于饶过去从事过统战工作多年,“东方红造反派”欲从他口中搞到香港我地下党组织的名单,在一个月黑风高的夜晚,把他拉出去假枪毙。饶深知如果把香港地下党的名单泄露出去,被港英当局所掌握,后果将不堪设想!他面对“造反派”的胁迫,在生死攸关的紧要关头,一个字也不透露。他非常紧张地对“造反派”说:“我一生犯过不少错误,但罪不至死,你们不能杀我,我不会满足你们的要求的。这是党的秘密,我不能说。”“造反派”头头见不能得逞,也怕弄出人命,日后追究起来负不了责任,只好作罢。后来饶彰风被投进粤北监狱,受尽折磨和虐待,身患重病得不到医治,终致含冤而死,年仅五十九岁。亲属在清理他的遗物时发现一首《沁园春·忆故乡大埔》:

“笔架峰高,印山渺小,狮扼咽喉。忆茶阳风物,缅怀故旧;清泉鹤唳,夕阳星桥,大坝枪声,城隍鼓应,多少英雄硬骨头。换天志,命韩江怒吼,遍地燃烧。

残阳暮霭深秋,三河坝三千忠骨收。立红色政权,太宁屹起,高陂百喉,旗树高丘。北出坪砂,直通闽赣,赤色江天撼五洲。歌红日,照靑峰小道,史迹长留。”

这首词,彰风同志是写在香烟纸盒上,夹在《毛主席诗词》线装本的夹缝中,所以未被如狼似虎的专案人员搜去。在这首词中,饶彰风热情歌颂了党所领导的革命斗争,建立的红色政权,以及前仆后继、百折不挠的斗争精神,曲折地表现出诗人面对林彪、四人帮反党集团的残酷迫害坚贞不屈的英雄气概,这也是他作为一位老共产党员与革命家的最后遗言与“自白”。

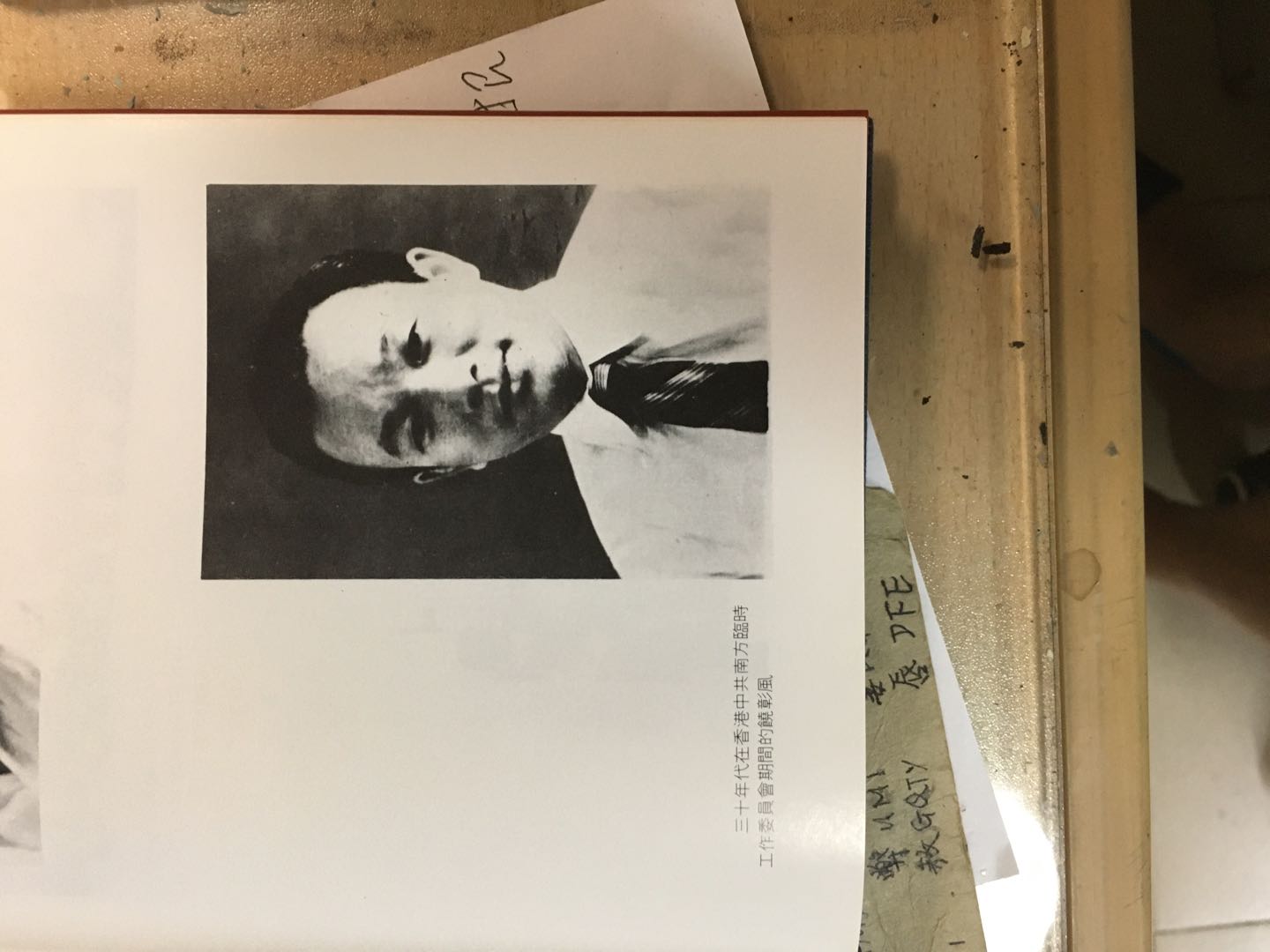

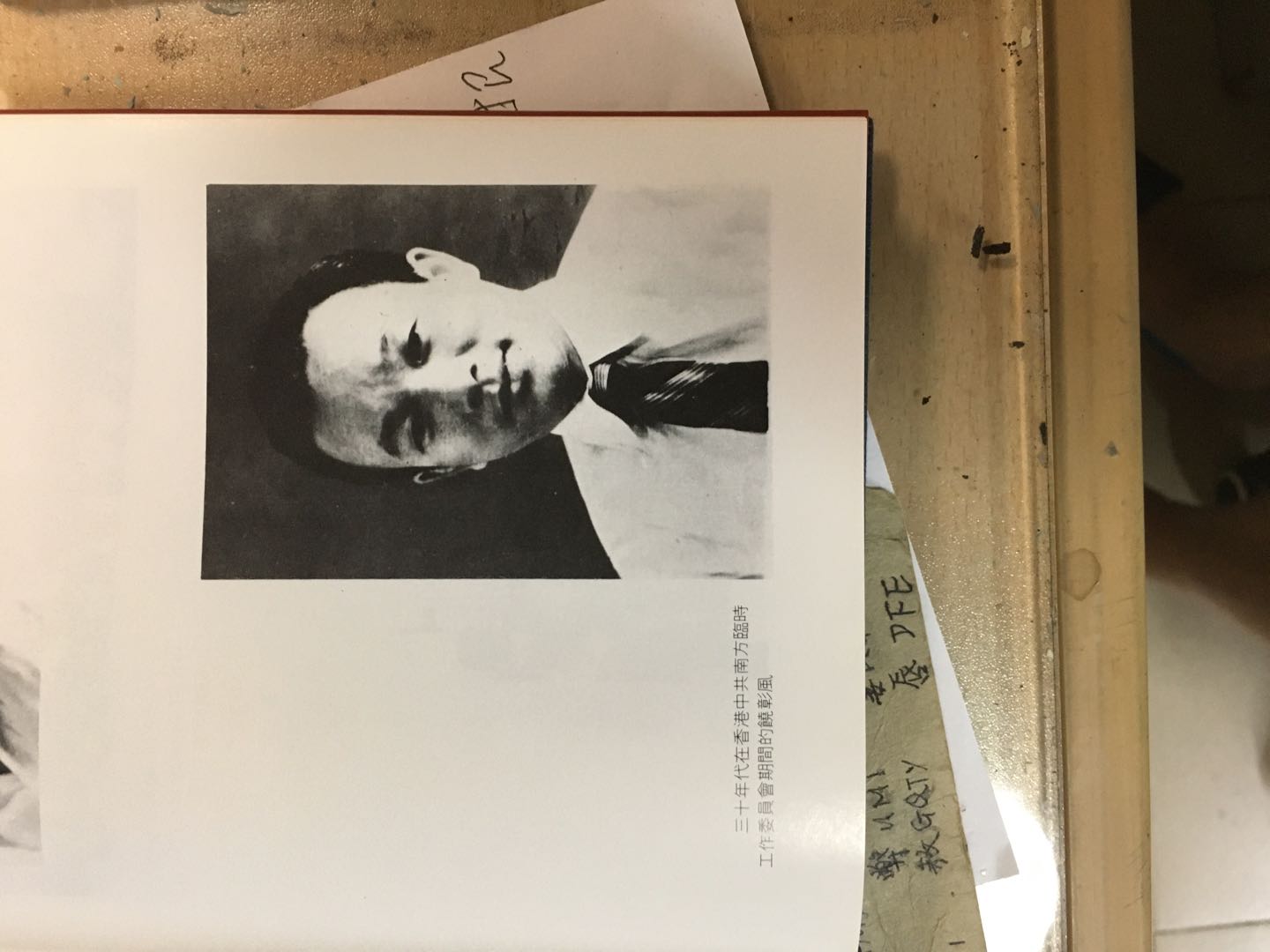

20世纪30年代饶彰风在香港中共南方局(时任广东省委宣传部长)。

20世纪30年代饶彰风在香港中共南方局(时任广东省委宣传部长)。

饶彰风是个文化人,生前酷爱音乐,他家有许多中西名曲唱片。有一天,饶书记把一张汉乐唱片送给学院广播站,他兴致勃勃地告诉我们:有一次他到广州文化公园,听到广播里演奏客家民乐,非常动听。他走到后台,发现几个老艺人正在用各种乐器演奏汉乐,特意推荐给省唱片公司,把几首流传在民间的汉乐保存下来,颇受欢迎。学院广播站将这张唱片在全院播放出来,果然旋律十分优美。“文革”一开始,饶书记遭到“造反派”猛烈批判,诬陷他“宣传封资修”,甚至把这张唱片高高吊起来示众。事后,唱片被扔在广播站一个角落。我和学院另一宣传干事冒着危险,偷偷地把它取走得以保存下来。后来饶书记平反之日,我们特意把这张唱片拿到广播站反复播放,这是对饶彰风书记的深切怀念。

1980年中共广东省委为饶彰风同志彻底平反昭雪,恢复名誉。我专门写了一篇题为《高风亮节长留人间》的三千字文章,发表在1980年9月25日的《花地》上,藉以纪念我这位可亲可敬的老上级——饶彰风同志。

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。

20世纪30年代饶彰风在香港中共南方局(时任广东省委宣传部长)。

20世纪30年代饶彰风在香港中共南方局(时任广东省委宣传部长)。