一

当今中国的诗坛百花齐放,新人辈出,诗歌已经成为一个社会的现象,这是新诗发展的必然,但是我们不应该忘记那些为中国诗坛做出过杰出贡献的诗人,今天40岁以上的人,特别是那些喜欢诗歌的人,不可能也不应该忘记一个人的名字:他就是公刘。公刘用他一生的激情,点燃着一个时代,点燃着许许多多年轻和不年轻的人心灵中的火花。为我们的诗歌发展甚至是国民人性精神的升华,做出了卓越的奉献。

公刘在写作中

人们怀念公刘,怀念公刘所在的那个时代,然而有几人知道,他的一生历尽坎坷,忧患重重,挫折重重。

有人说,灾难是人生最好的良师,生于忧患的人总是有着大作为的,公刘本人并不认为自己有什么大作为,但他确实用他的一颗炽热良心的火光,为我们这个时代做出照射。

按照某种习惯的说法,或者是家庭出身的说法,公刘完全是公刘在写作中属于“根正苗红”的一族。

公刘本名刘仁勇,1927年出生于江西南昌的一个普通书香人家。随着社会的动荡和国民党的腐败统治,他的家庭生活败落到城市贫民。父亲是一个知识人,喜欢看书,尤喜古典文学,经常跟儿子说些古典知识,以填补儿子幼小心灵中的空白。父亲正直又倔犟,坚决不进国民党政权机关混饭吃,这深深影响着公刘后来的性格。

在父亲的启蒙下,公刘自幼喜爱上了古诗、音乐、绘画和戏剧。不久,抗日战争爆发了。十岁的公刘,满怀激情地写了一篇致日本小朋友的公开信,宣传抗日爱国思想,发表在当地的报纸上。爱国的热情及对侵略者的憎恨,把这位小学生推向初级创作阶段。他似懂非懂的看完原俄国文学作品《夏伯阳》,这是他阅读的第一部外国小说,从这本书中他知道世界上原来还有另外一种生活。这期间,他又喜欢上鲁迅的作品,了解到很多以前不曾知道的事情。一次偶然机会,公刘看到一本叫《诗创作》的杂志,因无钱购买,他就用一个小本子将自己喜欢的诗抄下来,像艾青、公木等名家的名字,就这样第一次留在了他的小本子和脑海中。渐渐地,他觉得写诗可以抒发情感,开始练习写诗。

1939年,十二岁的他在报纸一角发表了第一首诗,对一个初次尝试创作的学生来说,这需要勇气和信心。

1946年,公刘如愿以偿半工半读于中正大学法学院,并投身于学生运动,为此他受到特务监视。从小喜欢自由的他,不得不于1948年初流亡上海,不久,他又在同学的帮助下,赴香港参加中国共产党领导的全国学生联合会宣传部工作。广州解放后,他参加了人民解放军,随部队进军大西南。西南边疆的生活体验给了他创作的灵感,他开始发表大量的作品。

1954年,他以自己的创作成绩加入了中国作家协会,出版了他的第一部诗集《边地短歌》。1955年,《人民文学》连续发表了他表现边疆战士生活的三个组诗:《佧佤山组诗》《西双版纳组诗》《西盟的早晨》,这些作品,使他引起了文学界的注意,成为了西南边疆诗人中最早获得较高评价的诗人。他还参加了以民间传说为素材的长诗《阿诗玛》的收集、整理和创作,又以民间传说和歌谣为基础,写出了长诗《望夫石》。此后他又出版了《神圣的岗位》(1955)、《黎明的城》(1956)、《在北方》(1957)。

他的创作,似乎攀登到一个很高的山峰上,1956年,他调到了解放军总政治部任职。

然而不幸随之而至,他命运的低潮在不知不觉中席卷而来。

公刘终于因为他的诗歌和直率的性格,付出了代价……1957年的中国政治风暴,使公刘交了厄运。公刘是新中国成立后自香港回来参军的。肃反时他被关押,绝望中曾把腰带勒在自己脖子上企图自杀,幸被奉命看守他的作家黄宗江救下。然而,公刘逃过此劫,却逃不过下一劫。1957年大鸣大放时,他正在西北戈壁滩上,一封电报突然把他召回北京,此时一顶适合他的右派帽子,已经为他制好。他刚到北京,就被戴上这顶右派帽子。跟着便被送到山西省郭堡水库工地,同别的劳改犯人一起服苦役去了。公刘一直弄不明白,甚至忘记了,他的主要罪状是:曾经在一次座谈会上,他无意中说过,总政文化部的“肃反”运动搞得有些过火了,伤害了一些无辜的人,这话现在被上纲为“攻击党的肃反政策”;另外,他还发表过两首《怀古》诗,其中咏南宋诗人陆游的诗中有“昏庸当道,戕尽了男儿志气”的句子,于是被拿出来批判,说他用“这一类恶毒字眼来发泄他对党对社会主义的仇恨和不满”。

对公刘的打击接二连三。女儿刘粹生于1958年,从出生的第一天起,就从未吮吸过母亲的乳汁。狠心的“左”派母亲,声明拒绝给一个右派的后代喂奶,最后决然抛下不满百日的女儿,背夫而去。公刘的父母也经受不了命运的打击,先后辞世,只剩下女儿与父亲相依为命。又过几年,文革兴起,公刘更为凄惨。他后来在一篇题为“大难不死尚待后福”的回忆文章中说,一个人一辈子只能生一次,也只能死一次。而他经历濒临死亡甚至接触死亡而终于不曾死亡,先后就有若干次,其中最悬的有两次:从1958年至1979年,公刘在强制劳动中,累伤了身子骨,关节肿大,还经常屙血不止。那期间,扛百十斤一块的石头筑坝,一天扛十二个钟头。特别大炼钢铁那阵,矿石八十斤一担,五十里路一天得跑两个来回。1981年透视,才发现,脊椎早已呈S形了。长期饥一顿饱一顿,造成公刘严重的胃病。1977年,他出差北京,忽然胃大出血,血压降到临界点。可当时北京严禁外地五类分子晋京看病,而公刘恰恰是山西来的右派,走投无路时,幸亏是冯牧的女儿小玲给走了个后门,让公刘混进了公安医院,止住血便乖乖地自动走人。

1969年公刘进了“中办学习班”,也是变相监禁,一号战备令下,由北京转石家庄。年底,奉命填一张“公用私函”寄给家人。很快公刘就收到女儿的回信,但信封里没有片纸只字,只有一方洁白的手绢。对着手绢,公刘还是激动万分,猜测十一岁女儿此举至少有两重意思:一是相信爸爸清白无辜,二是让爸爸擦眼泪,坚强地活下去。后来父女重逢,才知道女儿的信封里本来还有一张写有几行字的小纸条,但被拆检人员没收了。至于手绢的寓意,女儿说,当时也没想那么多,只是想让爸爸知道,女儿还活着。文友说,在公刘女儿的信封里,丢了字条,只剩“不著一字”的白手绢,就成了一首含蓄蕴藉的纯意象诗。真是一首凄楚得使人掉泪的纯意象诗!什么是大灾难中小人物的境遇?什么是相依为命、相濡以沫?受害受难的人如何活下去?这首纯意象诗不著一字,立象尽意了。

……“四人帮”粉碎后,公刘终于得以复出。但是,随后二十多年,公刘又被脑病像毒蛇似的缠住不放。1980年脑血栓,1989年中风,1994年脑梗塞,1995至1996年脑梗塞并颅腔积水,1997年脑梗塞,1998年脑梗塞,1999年脑梗塞并颅腔积水。当中有三次是经抢救脱险的。

公刘1978年回归诗坛以后,出版的诗集有《公刘诗选》《尹灵芝》《白花·红花》《离离原上草》《仙人掌》《母亲—长江》《骆驼》《大上海》《南船北马》等等。公刘的诗有着鲜明的个性特色。意象奇特,想象丰富。他善于捕捉生活场景中的特殊细节,生动性,想象性,幻觉性,具体性,在他的诗作中完美统一着,请看《上海夜歌(1)》:“上海关。钟楼。时针和分针\像一把巨剪,\一圈,又一圈,\铰碎了白天。\夜色从二十四层高楼上挂下来,\如同一幅垂帘,\上海立即打开她的百宝箱,\到处珠光闪闪。\灯的峡谷,灯的河床,灯的山,\六百万人民写下了壮丽的诗篇:\纵横的街道是诗行,\灯是标点。”全诗只十二行,诗人便精确地捕捉到富有新上海特征的具体形象:入夜后,上海高耸的钟楼,长长的街道,穿梭的车辆,“到处珠光闪闪”,富有立体感地概括了上海夜晚动人的景色。公刘的诗构思奇巧,富有哲理意味,由感性描绘升华为一种明晰的思想和社会意义。请看《五月一日的夜晚》:“天安门前,焰火像一千只孔雀开屏,空中是朵朵云烟,地上是人海灯山……羡慕吧,生活多么好,多么令人爱恋,为了享受这一夜,我们战斗了一生”。

千锤万击出深山,

烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

这是明代诗人于谦写的《石灰吟》,它正好生动地诠释了公刘人生的命运。他虽然受尽折磨却毫不抱怨生活,继续讴歌生活,通过酣畅的笔触把生活实景升华为一种崇高的精神信仰,这正是新时代的诗歌观和审美观的完美体现……

二

公刘由于性格正直率真,一生坎坷。1980年7月,人民文学出版社出版了他的诗集《离离原上草》,他在自序中说:“我被允许可以发表作品的时间,大约不过十年多一点。”这样算起来,到他2003年1月去世,他才写了三十几年的诗,如果不是由于政治的原因,他应该能写出更多更好的诗,但即使如此,他还是创作了《五月一日的夜晚》《运杨柳的骆驼》《上海夜歌(一)》《西盟的早晨》《沉思》《星》《十二月二十六日》《大上海》《哎,大森林》《读罗中立的油画(父亲)》等一大批佳作,出版了几十部享誉诗坛的优秀诗集,还有与人共同整理创作的民间长诗《阿诗玛》等。他的诗歌成就,似大山一样的站立着。

生活是一面多棱镜,他组织成人生变幻莫测的命运和生活的走向。我还记得在20世纪50年代初期,我在家乡的一所小学读书,从孩提时就受到私塾先生父亲影响而酷爱文学的我,被诗歌迷得神魂颠倒,公刘在那时突然闯进我幼小的心灵,带着天真浪漫和想象的喜悦,我的幼小心弦被他的诗歌拨动了起来,我至今还记得他的《西盟的早晨》:“我推开窗子,\一朵云飞进来——\带着深谷底层的寒气,\带着难以捉摸的旭日的光彩。\在哨兵的枪刺上\凝结着昨夜的白霜,\军号以激昂的高音,\指挥着群山每天最初的合唱……\早安,边疆!\早安,西盟!\带枪的人都站立在岗位上\迎接美好生活中的又一个早晨……”

在时代和理想的感召下,幼小的我,在公刘诗歌的想象中做了无数的理想梦。

据说,《西盟的早晨》在《人民文学》发表后,若“一朵奇异的云”,引起诗歌界的广泛注意,得到了大诗人艾青的高度赞赏——他写了《公刘的诗》,刊于《文艺报》头条。艾青的评论无疑给青年诗人公刘增加了更大的知名度,以及他的诗歌在文坛的影响。

公刘在采访途中小憩

缅怀公刘,了解公刘,就需要了解诗人内心世界里最执着最沉潜的层面……

那么你就不能忽视一个特殊的日子:

公元1979年8月12日。

这是一个普通的日子。不!对公刘来说,这是一个令他慷慨悲歌撕心裂肺的日子!

这一天,公刘专程来到沈阳市郊外的一个名叫“大洼”的地方,这是一个对公刘来说最庄重的仪式,最不可忽视的人生细节!

公刘来这里是为了凭吊一位烈士的!

烈士名叫张志新。这位生前曾任中共沈阳市委宣传部干部的公民,因反对“四人帮”肆虐的文革浩劫,不断发出尖锐的质疑与批评,被批斗关押,受尽折磨,家庭离散,在狱中,惨遭各种令人发指的凌辱。1970年被判无期徒刑,但张志新依然利用一切机会继续申辩抗议,终因“屡教不改”,罪加一等,于1975年4月4日,在沈阳“大洼”被强行枪决。临刑前,为了防止她在刑场上高呼口号,抗议声辩,她被残忍地割断了喉管,鲜血淋漓,目不忍睹……

虽然此时距离张志新被迫害致死已经四年,这一冤案也已在1979年3月31日获得了彻底平反。然而,四年来诗人的心一直在流泪,在滴血,在呐喊,在咆哮,一个他未曾蒙面的生命的消失,带给他无尽的悲愤和沉思。当此时,诗人面对着一片齐腰深的草丛,面对杂草荒凉的野地,面对大片荒芜的坡坎,面对着这个述说“十年浩劫”的典型场所,诗人分明听到了在诉述在哭喊在看不见的空气中飘荡的冤魂……诗人在荒草地盘桓良久,思绪万千,感慨万千,愤懑万千。不知不觉中,诗人在当年的刑场写下了两首诗,倾吐出非凡的深远的力透纸背大气磅礴的诗句。

一首诗叫《刑场》。诗人以大洼凭吊的经过为线索,用“杨树”的性灵作为死难烈士象征,激愤和悼念之情在笔端流淌。为省笔墨,此处且略。

请看另一首诗《哎,大森林!》——

哎,大森林!我爱你,绿色的海!

为何你喧嚣的波浪总是将沉默的止水覆盖?

总是不停地不停地洗刷!

总是匆忙地匆忙地掩埋!

难道这就是海?!这就是我之所爱?!

哺育希望的摇篮哟,封闭记忆的棺材!

分明是富有弹性的枝条呀,

分明是饱含养份的叶脉!

一旦竟也会竟也会枯朽?

一旦竟也会竟也会腐败?

我痛苦,因为我渴望了解,

我痛苦,因为我终于明白——

海底有声音说:这儿明天肯定要化作尘埃,

假如,今天啄木鸟还拒绝飞来……

关于这首诗曾经有过很多评论,笔者不想在此处过多饶舌,我只是从短短的十四行中,看见了诗人破例地采用了密集的排比、感叹、设问和反诘等句式,大量的叠句,极度强化的思考,让我感受到,流荡着不息的强烈的诗歌的呐喊和气势。慷慨悲歌,峰峦林立,忧国忧民,旷世之音!

公刘的一生无疑是忧国忧民的,他对于国民性的生存状态无时无地不在深深关切着。而对于他自己,却一直耿介无私,认真不苟,若鲁迅先生所说,“吃进去的是草,挤出来的是奶”。

我想起了一位诗人朋友对我说过的一段往事:

那是1989年7月,《诗神》编辑部在秦皇岛黄金海岸举办“全国新诗大奖赛”颁奖。那次诗人贺敬之与柯岩夫妇,诗人张志民夫妇、公刘先生等都被请来参加颁奖仪式,开幕式上,当会议主持人介绍到“著名诗人公刘”也光临现场时,诗人即刻在座位上转脸对我的那个朋友说:“不能这样介绍,我不著名,不著名,‘著名’可不敢当啊。更不能说‘光临’啊,我是接到邀请后,由我的女儿刘粹陪同,很高兴的自己就来了啊,我不是领导人,哪能说‘光临’呢?”说着他自己也笑了,又补充说,“请转告他们,今后别说著名了,就说诗人公刘就可以了。你们也许注意到了,我最近写了我与几位大师级诗人的交往经历,都没有用‘著名’两个字,他们那一代人有一个共同的风范:写作扎实,做人低调,不事张扬。但是现在你看周围,写了一点诗,一些二、三流也算不上的‘诗人’,居然到处声称,称自己为‘著名诗人’了,有的还印在名片上,到处散发。问题是你再按捺不住要‘著名’,用其他邪门歪道可以,脱、露、骗、炒可能都可以,而诗是要靠作品和文字说话的,你配吗?那种急不可待,那种惶惶不可终日,真是让人看了忍俊不禁啊!”

公刘在会议休息时

公刘是个严格认真的人,平时虽然话语不多,但一旦聊起话头,却特别容易激动,激动中表现出他对于世事在世俗方面的不屑和藐视。

这就是诗人,这就是公刘。

三

虽然公刘一直身体不好而且有各种疾病,但是读者们总是希望他好好地活着,为读者提供更多更好的精神食粮。

没有想到人们的希望很快就落空了。

中国文学史一定不会忘记公刘,但一定有很多人不会知道,公刘的晚年直到逝世,都是在安徽合肥度过的……

那是2003年1月,那是一个寒冷的冬天的夜晚,那是一个令人瑟瑟发抖的寒冷的冬天,在一个毫无准备的平静的夜里,一代诗魂公刘先生,在安徽省省会合肥市,在那个经历过无数沧桑的斑斑驳驳的省文联大院,一隅零乱的小屋里,悄无声息地走了。

这个突然而又必然的消息,在冬日寒风的瑟抖中,给安徽文坛捎来一声深深的叹喟,那一刻,我仿佛同时听到了中国文坛沉重的叹息……

我知道那两种声音很快就会微弱下去,而不会像城市中某个新建的大厦的倾塌引起什么不安的,但是我想说的是:我的所有的尊敬的诗人朋友们哪儿,他真的就是一座大厦呀!他的诗他的思想,他的自我标识的精神,漫步行吟的独立的诗人的人格,将成为中国文学永久的记忆和标志!

“你一方面是如此慷慨,为中国乃至世界作出那么多无私的贡献,一方面又是这样的吝啬,公然印制世界上绝无仅有的半两粮票!”这是公刘的《大上海》,它徘徊几十年依然浮现在我们的脑海中。这也是公刘自己,他的一生是那么矛盾,那么排斥自己也排斥他人,那么排斥生活环境又那么谅解社会大众,那么广函包容而又那么固执孤独,那么让人捉摸不透!

我认识公刘是在上世记八十年代初期。

那时他刚从江西调来安徽省文联。他抱着拳头坐在合肥市作协组织的一个作家讲座上,那是在合肥北门的一间小礼堂里,他给我们做诗的报告,他义愤,他激动,他若有所思,他慷慨陈辞,他甚至站起来敲几下桌子,发出大声的质问,他所质问的正是多年后被中国每一个普通大众所质问的社会腐败问题,这就是诗人的思维,他总是有别于普通思维的进程。

公刘是与人民站在一起的,诗人是人民的诗人。他代表人民,代表普通人,所以他才是真正意义上的大诗人,他才是公刘。

记得那是个大雪弥漫的冬夜,那天是大年除夕,我路过当时的江淮旅社,我想去拜望公刘先生。我叩开了旅馆二楼上的一个房门,我知道这间小房就是大诗人公刘的临时寓所。在慢吞吞的生活节奏中,公刘把他生活昏暗的一面第一次敞露在我的面前,他的生活竟是那样的糟糕啊,屋内灯光昏暗,桌椅设置简陋,到处都堆放着书稿,我甚至可以想象出他刚才伏案疾书时的情景……大年三十啊,当千家万户乐醉于融融的团聚之中,公刘由他的女儿刘粹陪伴,过着如此简单的日子。我想起“孤寂出诗人”“忧患出诗人”这类千古名言,诗人似乎用他自己的生活方式,向社会和生活宣告着一个真正诗人的来历!

大约是1986年,公刘已经搬到省文联大院居住了。

在安徽文联宿舍

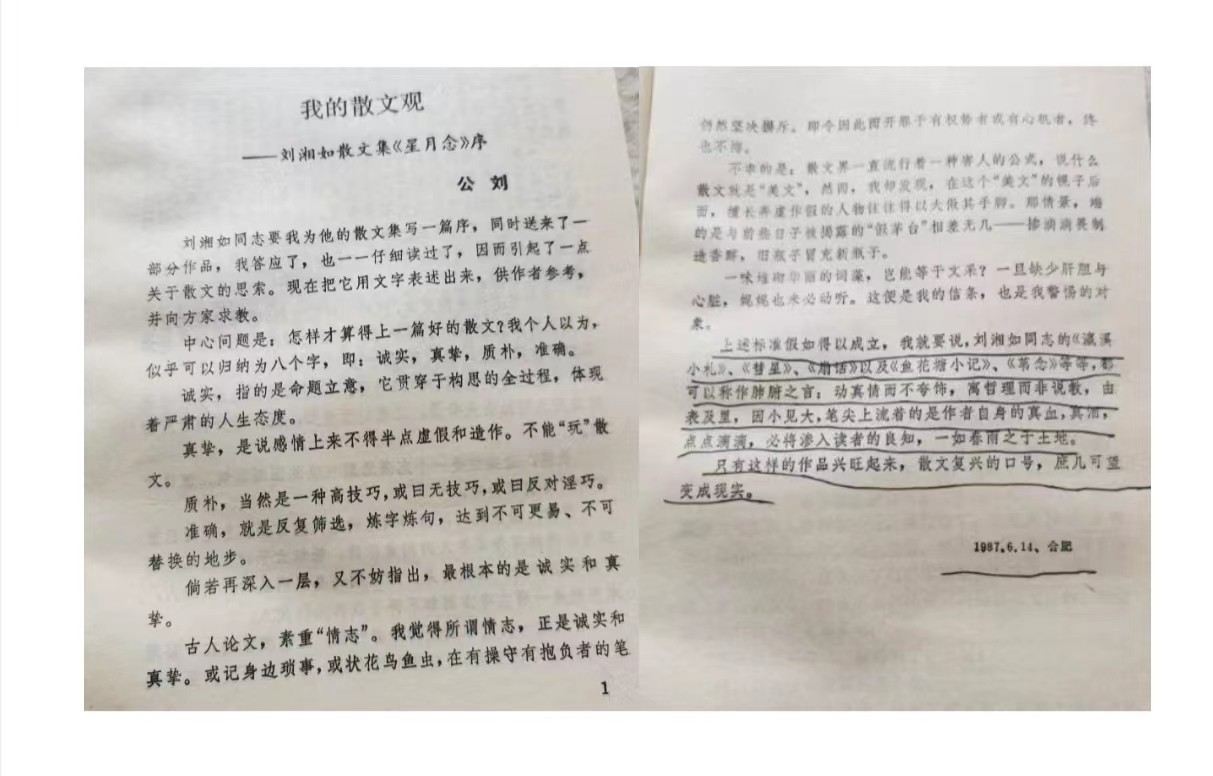

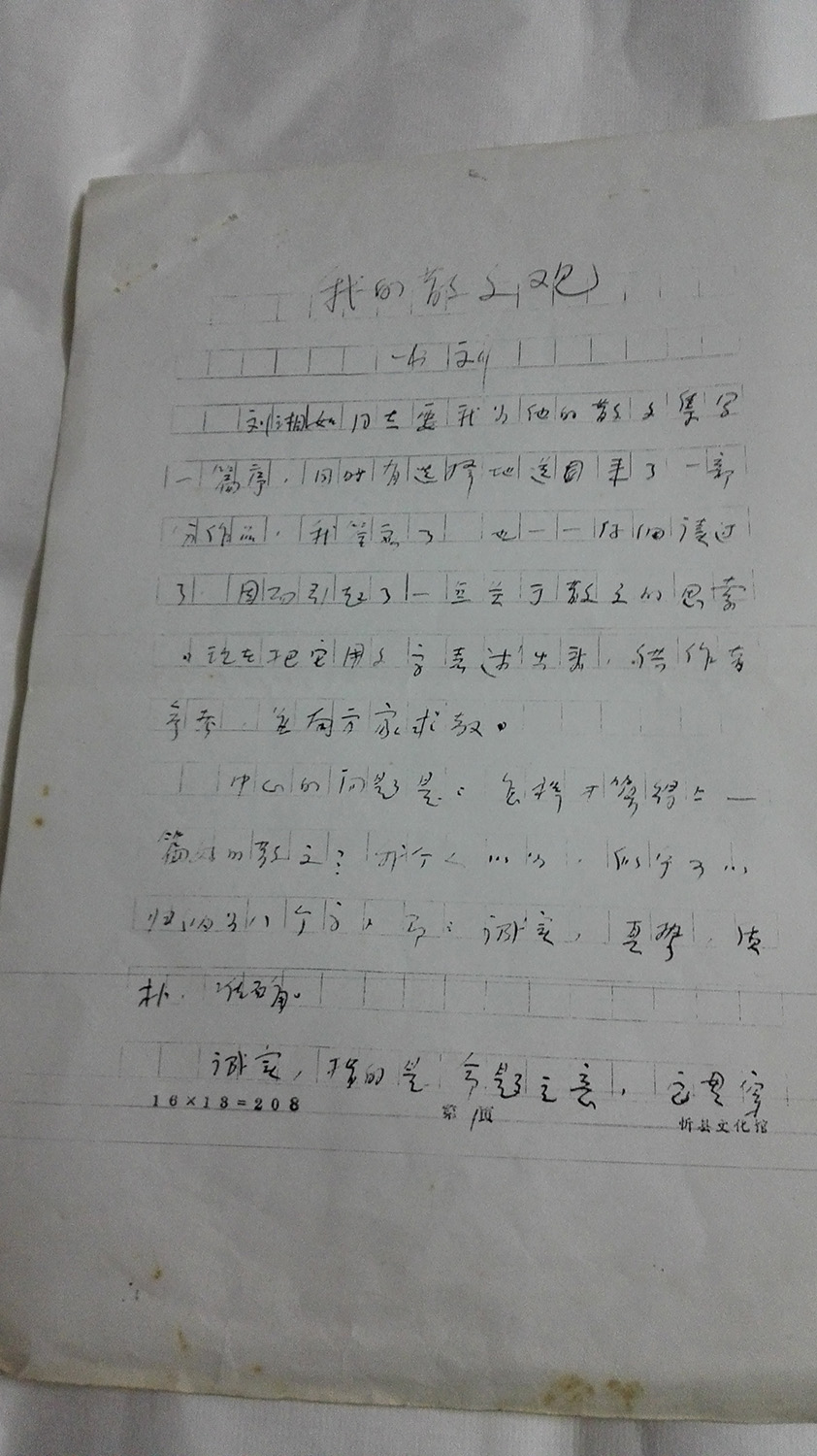

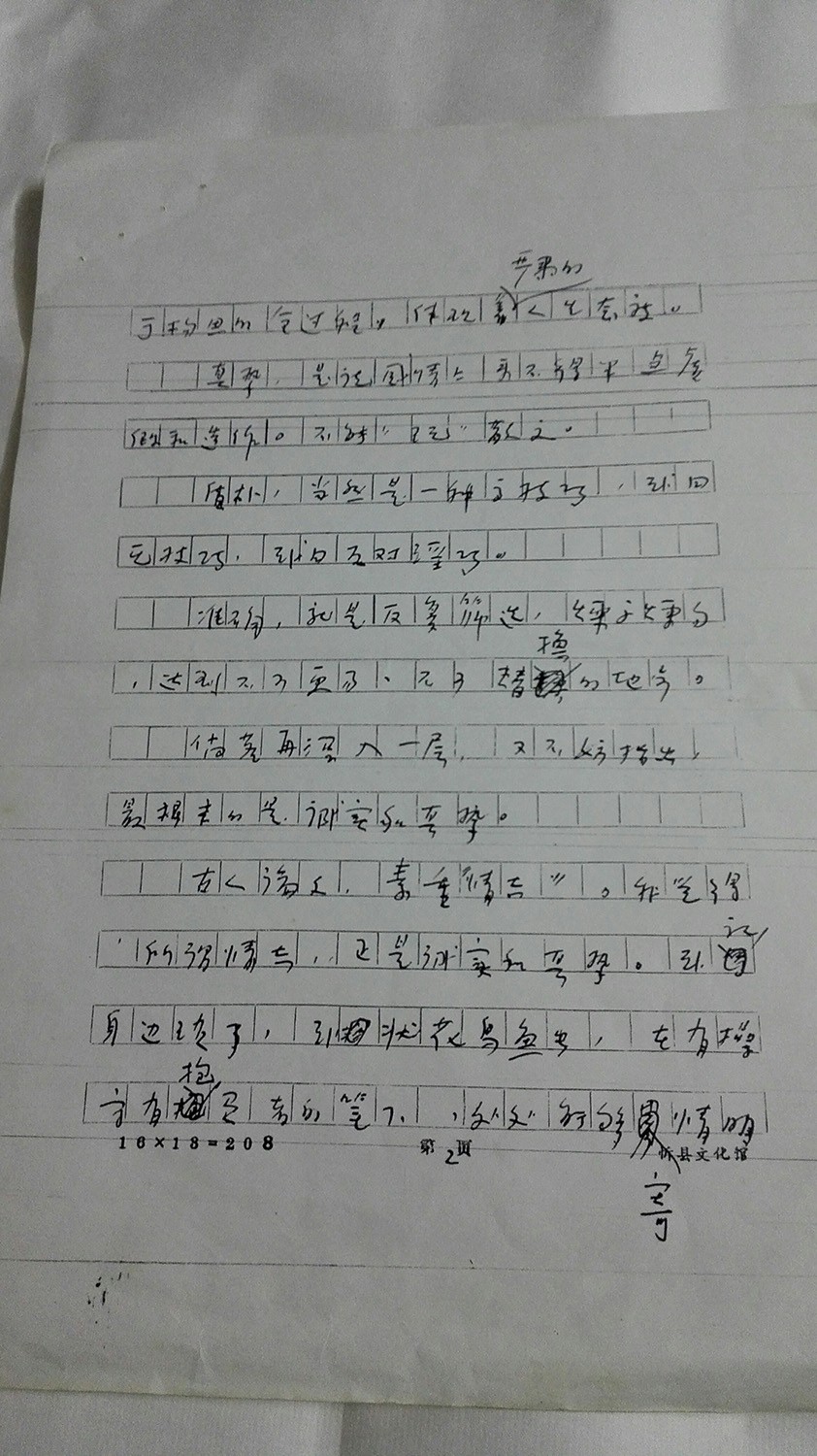

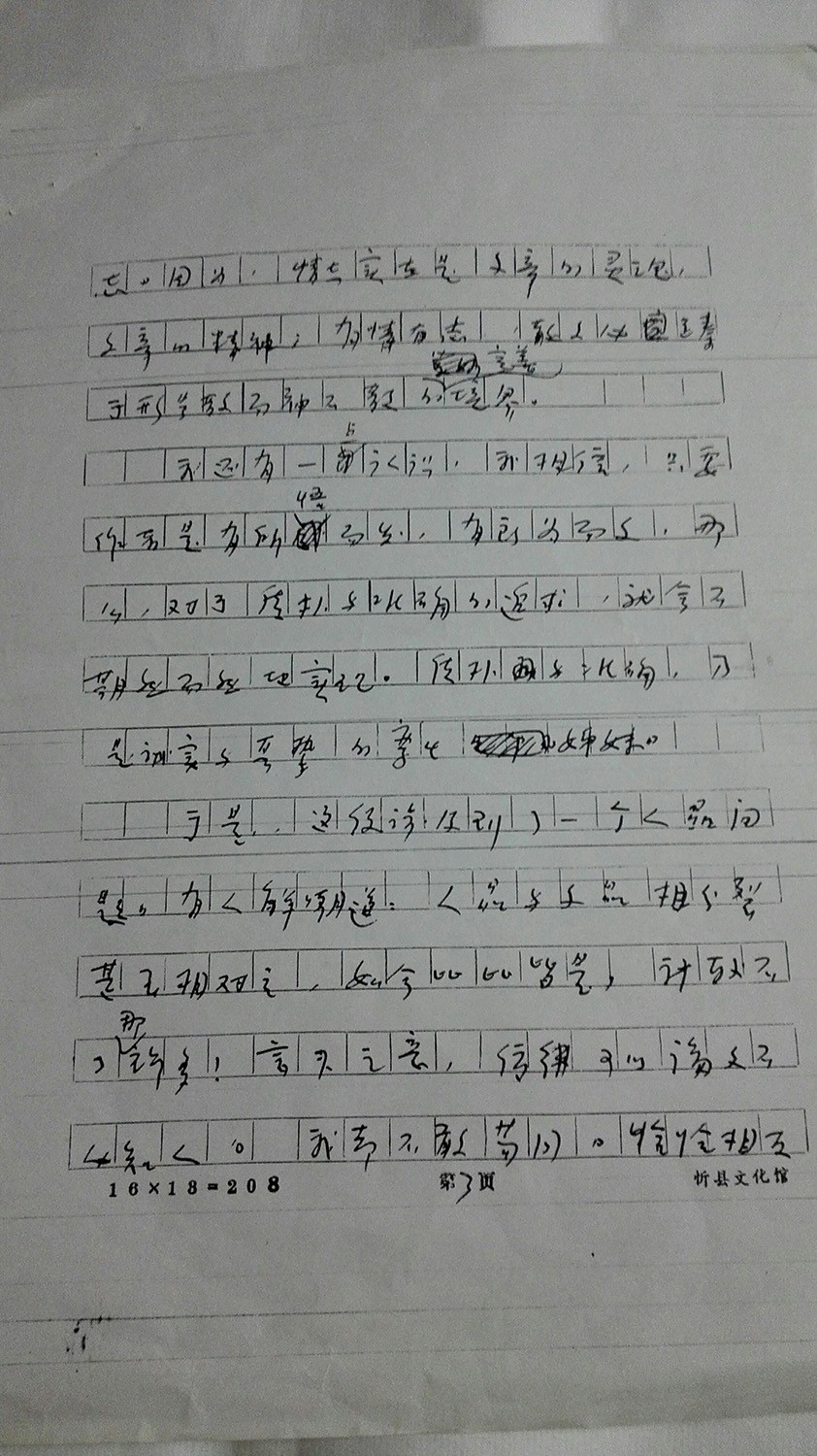

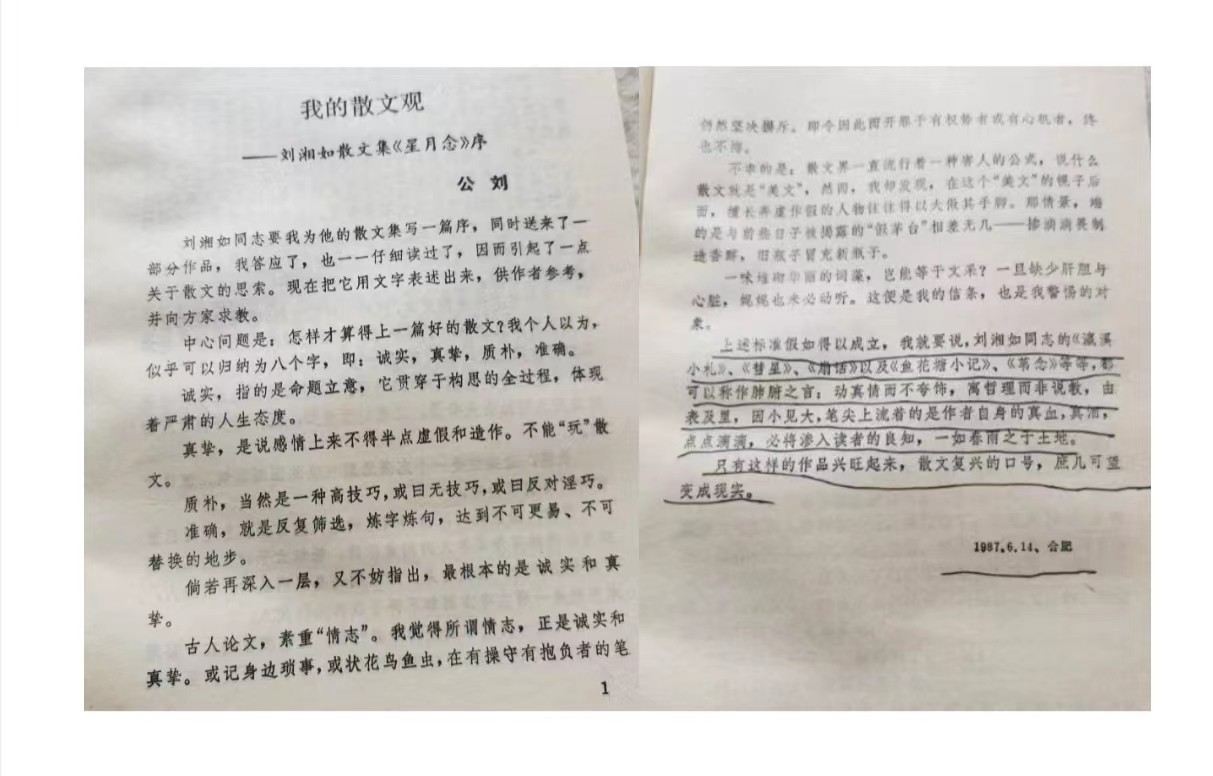

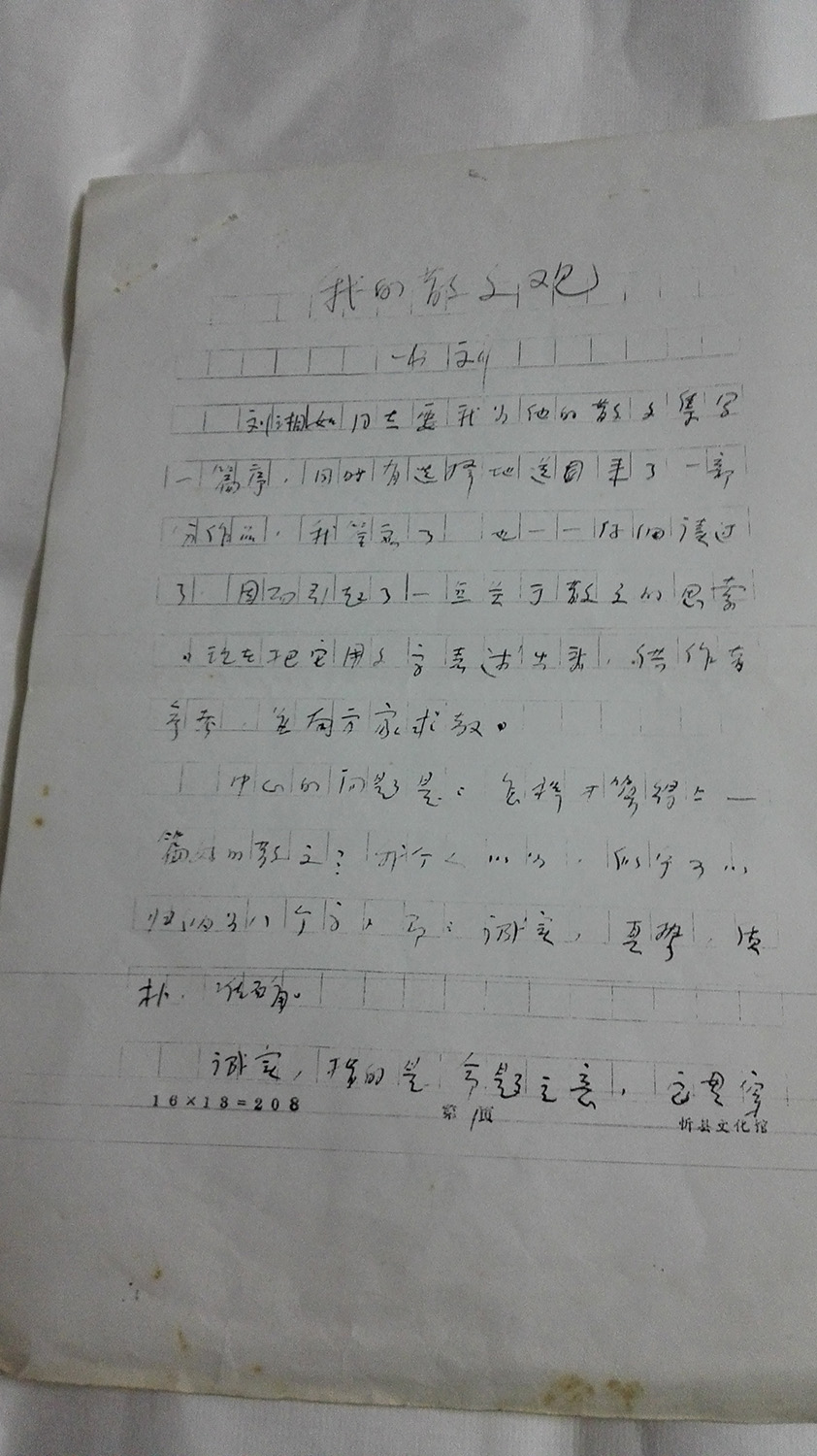

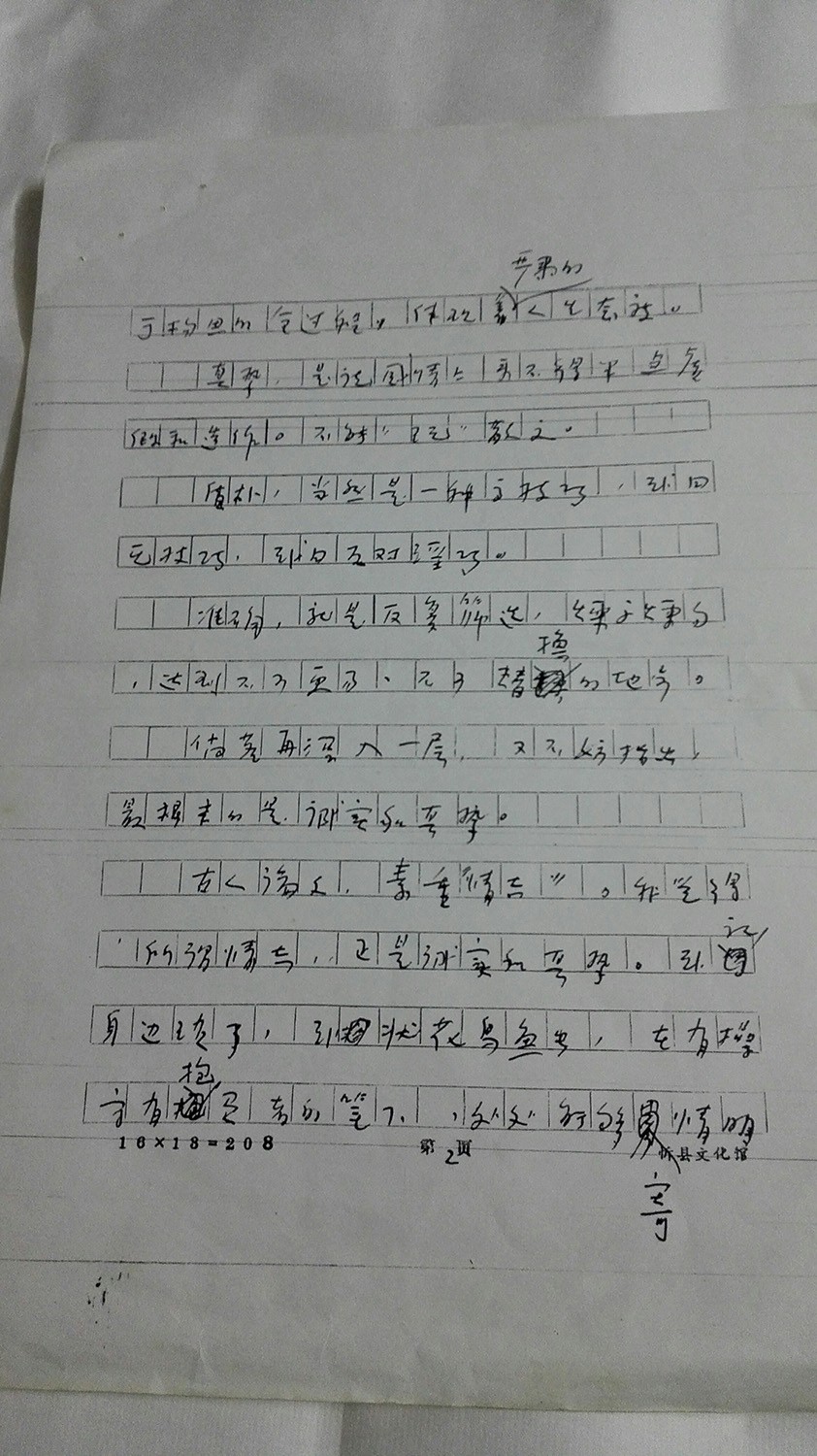

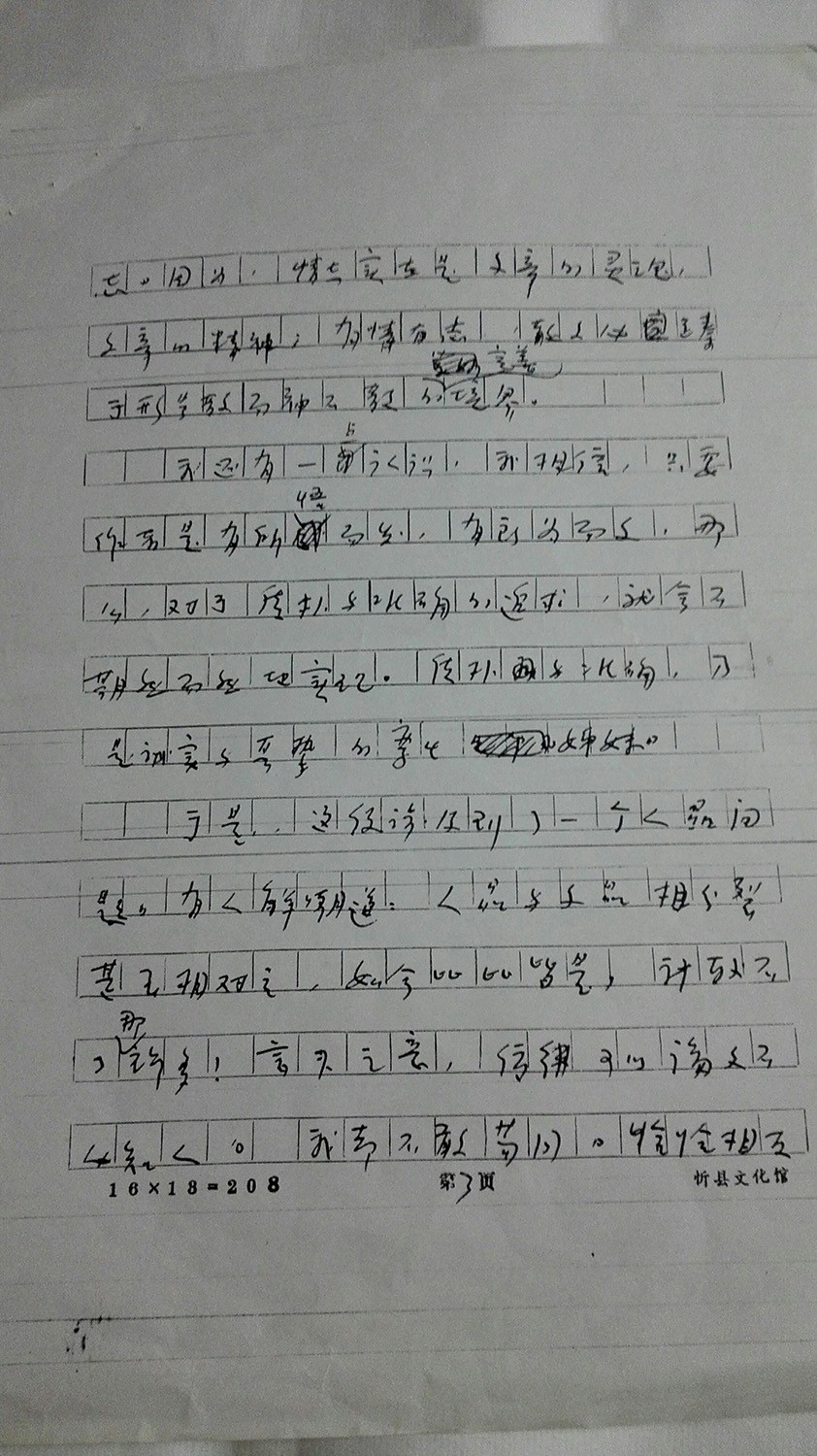

那是个秋风萧瑟的傍晚,我去找公刘先生为我的散文集《星月念》写序,他不苟言笑地对我说:“我向来是不愿意给人家写序的……但是你的散文我读过不少,我相信我可以给你的《星月念》集写个序……”这句话使我感激之至,有些受宠若惊。这就是那篇先后发表和转载在《当代作家评论》和《散文》等报刊杂志上,被收入国内诸多选集和他的著名随笔集《活的纪念碑》中的文章《我的散文观》。他在这篇文章中第一次提出了“诚实”是散文的生命的问题,提出“人品”与“文品”相一致的道理,也是在这篇文章中第一次提出关于杨朔模式化散文的独立见解,以至在散文界引起不小的波动。尤其令我难忘的是:他在这篇文章中对我的散文给予很高的评介,对我当时的创作给予了极大的鼓励。他在这篇文章的结尾处写道:“上述标准假如得以成立,我就要说,刘湘如同志的《赢溪小札》《慧星》《苇念》《星月念》《扇话》《鱼花圹小记》《却鼠》以及《箫笛漫忆》《春望》等等,都可以称作优秀之品,肺腑之言;动真情而不夸张,寓哲理而非说教,由表及里,因小见大,笔尖上流着的是作者自身的真血,真泪,点点滴滴,必将渗入读者的良知,一如春雨之于土地。只有这样的作品兴旺起来,散文复兴的口号,庶几可望变成现实。”公刘先生把我的有些散文提高到“复兴散文”的高度,是他当时阅文的感慨,也是对于后来者的鼓励,我当然愧不敢当。但正是先生当时的这一高度评价和热情鼓励,使我一直不敢怠慢自己,一直在且愧且勤的写作道路上不断追求,才有了今天的一点创作收获和成绩。大恩不言谢,公刘,他应该是我的创作道路上特别是散文创作中第一个鼓励和引导我的良师啊!

刘湘如著《星月念》散文集

公刘为散文集《星月念》写的序

一段时期文坛的落寞使我们感到了世态的炎凉,而在世纪之初安徽文坛的失落,更使我们感慨万千。那几年安徽先后有陈登科、鲁彦周、江流、曹玉模、贺羡泉等一些著名作家和诗人离我们远去,对于这些人,凭藉我和他们认识和相交的个人情感,我都应该一一写些悼念的文字,但我迟迟不忍心再去触摸逝去的往事,不忍心再去追忆和回望一些往日文学路上的浮华。而公刘的去世却在我心中形成了一种久久的震憾!

人世间是有某种感应的,奇怪的事往往会有一些巧合,这是我一直以来的信仰。

还记得就在公刘离世的前一天,我正在参加一个大散文研讨会,当天下午,应约为那次“呼唤大散文”的研讨会写一篇《何谓大散文》的文章,那篇文章中特别写了公刘,找了关于他的很多资料,文章中多次提到了公刘先生,文中特别引用了公刘先生《月牙泉与伪散文》里的一段话:“没有真情实感的,矫揉造作的,闭门造车的,与群众心事背通而驰的所谓散文,不正该叫作伪散文么?”还有他对被有些人宣布为“突然飞出的一匹黑马”,突然降临的“大师”级人物的某位先生的一段评价文字……他说:“某某先生当然并非是在所谓散文复兴中应运而生的新秀。多年来,他就像一位老农,日出而作,日没而息,辛勤耕耘。老农就是老农,侍弄庄稼,生产谷物,似乎是他天经地义的终身劳役,是他阐明自身存在的唯一方式……”啊!原来如此!并非突然降临的黑马,并非突然被发现的大师,依旧年年春草色,依然还是那个人,突然间一切就全都变了!我并不能确定先生这段话有无别的含义,但就我自己读先生这段话的个人感觉而言,人为的作用在当今这个浮躁的社会环境下显得何等重要!而先生自己却从来不去搞一些与写作无关的事,他写着他的一直是肝胆赤诚的文字,做着对于社会和他人的符合真实的评价,联想到公刘先生几十年前提出的散文的生命乃是“诚实”二字,我们难道不是应该更加感到一个大诗人大作家人格的份量和魅力么?

公刘《我的散文观》手迹

四

天地悠悠,也许常常就在兆示某一种心灵的感应:就在我的那篇《何谓大散文》的文章搁笔之际,我听到了公刘先生远去的消息。此刻我打算做的一个微小的心愿就是:把这篇文章焚烧一份给公刘先生,以作为对他的一种祭奠方式。

公刘先生走了,一个大诗人大作家从当时中国文学冷落的缝隙里悄无声息的走了。他在世时与艾青先生有过很深的交往,他们书来信往,那些相互传递的空间,是山河?是孤巷?是天涯论落?是青灯照壁?我们这些人一概不知。但我们可以有一个对于未来诗歌与文学虔诚祈祷的责任,让仁慈的上帝把这一类真正的诗歌与文学的灵魂赐给后来人。“清气澄余滓,杳然天界高”,诗歌与文学的永恒的境界应该不会像公刘先生离世前那样的凄凉和孤独!虽然生命苦短,人生有限,但诗歌与文学都将会永存……

熟悉公刘的人都知道他有个典型的性格:坦诚,正直。其实历史上许多著名人物都具有坦诚面世的性格。在改革开放后的新时期,公刘有一次来到延安,,他想到这里是中国革命的圣地,是著名的整风运动的发源地,他十分感慨,想到知识分子应该如何解剖自己,他刚刚下榻,激情荡漾,很快写下了著名的《解剖》诗作。

他这样写道:“我并不胆小,但渴望平安,我更不鲁莽,但喜欢冒险;我襟怀坦荡,事无不可对人言,又感情冲动,像炮仗一样容易点燃;我难免耿耿于怀,同时还宽厚愚憨;我自然地充满乐观,而毕竟少有笑颜;我天真赛过婴儿,却多虑胜似老汉;有人嫌弃我总绷着合缝的嘴,又有人讨厌我常眨着淘气的眼;真的,我从来酒不沾唇,奇怪!何以会如醉如颠?我反对挪动我的哪怕一摞书刊,偏热衷于环境的迅速变换;我脚踏实地一步一步走路,哪儿来的一秒钟蹦出成打梦幻?!我珍惜劳动所得的每一枚硬币,但又往往受骗,千百元化为指缝中的轻烟;我更坚守黄金买不到时间的信条,无奈何在人生舞台上,硬将纨绔儿扮演;我经常好似孤鹤默默无语,竟突然变做喜鹊夸夸其谈;我甘居寂寞,如铁锚沉入海底,当然也羡慕虚荣,像风帆招摇水面……我的每一个“现在”,都被割成两半:一半顾后,一半瞻前,作为动物我十分容易知足,作为人我却往往感到不满。正人君子骂我“右派”甚至骂到今天,然而我的良心(决非石头!)擂着鼓点,始终贴在左边;我准备好了逆来顺受,可又忍不住向命运挑战……我自己生自己的气了,皱紧双眉,端详这熟悉的陌生家伙那副含嘲的脸:你到底是谁?是谁?一组活泼泼的统一的对立面?一张插了长矛的盾?一柄有两头锋刀、难以把握的剑?不过,总算有最后一颗质子无法分割,那就是对祖国对人民的永远的眷恋……”

带一种幽默和自嘲,含讽刺的锋芒,公刘重申自己对祖国和人民的眷念,不含任何杂质的纯粹的眷念。整首诗的意思可以理解为:我是一个有些复杂、有些矛盾、也有缺点过失的人,有时我也不满意自己,然而,骂我右派实在荒唐,实际上我觉得自己有些偏左,爱国爱民之心,可昭日月。诗人发出的是显然是痛苦中自豪的声音,这正是他的发自内心的诗魂和国魂交叠之所在……

当今,类似公刘这样的诗人似乎愈来愈少了。我时常感到,人生在历史长河里只是一刹那,而真正的诗,则会永远……有诗意的人,必有自己真实的个性,那是诗人的真趣……真正的诗人似乎变得孤独了……但不论怎么样,诗仍然是诗,仍然具有高贵的血统,即便不是高贵的血统,也是具有高贵的尊严,即便没有高贵的尊严,也应该具备高贵的品质和精神!

无论诗风如何变化,公刘与公刘的诗永远都不应该受到怠慢……

刘湘如,又名刘相如,笔名老象。安徽肥东人。1980年代加入的中国作协会员,中国散文学会理事,中国报告文学学会理事,中国名家书画研究会副会长。国家一级作家。曾任安徽电视台高级编辑。作品涉及小说、报告文学、散文、诗歌、影视剧等。迄今发表出版作品千余万字,主要著作30多部。其散文集《星月念》《淮上风情》《瀛溪小札》,报告文学集《十步芳草》《共和国星光》《马拉松大战》,长篇小说《美人坡》《风尘误》《朱熹别传》,影视作品《山雨》《青楼情殇》等曾获广泛社会好评。作品获国内外多种奖项,《美人坡》获2006全国优秀长篇小说一等奖。《风尘误》为八届茅奖入围作品。《星月念》获首届中国图书奖。作品被译多种文字至国外,选入《高中语文教材》《中国新文学大系》《大学语文课外阅读》《百年中国散文经典》等。当代著名诗人公刘评价“笔尖上流着作者自身的真血,真泪,点点滴滴,必将渗入读者的良知,一如春雨之于土地。只有这样的作品兴旺起来,散文复兴的口号,庶几可望变成现实。”(《星月念》序)。当代著名作家鲁彦周称其散文是“散文中的精粹”(《淮上风情》序)。

刘湘如,又名刘相如,笔名老象。安徽肥东人。1980年代加入的中国作协会员,中国散文学会理事,中国报告文学学会理事,中国名家书画研究会副会长。国家一级作家。曾任安徽电视台高级编辑。作品涉及小说、报告文学、散文、诗歌、影视剧等。迄今发表出版作品千余万字,主要著作30多部。其散文集《星月念》《淮上风情》《瀛溪小札》,报告文学集《十步芳草》《共和国星光》《马拉松大战》,长篇小说《美人坡》《风尘误》《朱熹别传》,影视作品《山雨》《青楼情殇》等曾获广泛社会好评。作品获国内外多种奖项,《美人坡》获2006全国优秀长篇小说一等奖。《风尘误》为八届茅奖入围作品。《星月念》获首届中国图书奖。作品被译多种文字至国外,选入《高中语文教材》《中国新文学大系》《大学语文课外阅读》《百年中国散文经典》等。当代著名诗人公刘评价“笔尖上流着作者自身的真血,真泪,点点滴滴,必将渗入读者的良知,一如春雨之于土地。只有这样的作品兴旺起来,散文复兴的口号,庶几可望变成现实。”(《星月念》序)。当代著名作家鲁彦周称其散文是“散文中的精粹”(《淮上风情》序)。