一

吴玉梅

知道吴玉梅是土生土长的松江新浜乡村人的那天,我有不可思议的惊奇。

上海的母亲河黄浦江穿越松江,以它为界,松江分为浦北和浦南两大区域,新浜属于浦南。浦北交通发达信息流畅百姓生活水平较高,浦南则相反。

偏远,落后。即便20世纪七八十年代,新浜的农民伯伯想逛松江城,也还得坐着船儿摇呀摇半天,五六十年代更是休提它了。

偏偏那里出了一个画家。

1960年的那个秋天,松江醉白池有个“四赛”大会,赛诗、赛画、赛故事、赛歌。

会上有个姑娘蓝花土布着身,两条长辫黑亮,一脸笑意淳朴。姑娘有点怯生有点羞涩地登上了台,挥毫,赋诗,吟唱,皆有品,惊满座。

问她叫啥,她答阿玉。学名呢?吴玉梅。

问她学过画画?她说,跟着阿爸画灶君算不算?

不知道那天唐云在不在场,只知道程十发后来为她专程过江到新浜。

那时她在新浜广播站工作,她的办公室兼宿舍的墙上和蚊帐里挂满了画作。

程十发问她:“把你调到上海去学画画好哇?”她说:“好咯。”

上海中国画院那年6月20日正式成立,全市招收5名学员,她成了五分之一。那年她20岁。

中国画院大事记这天写着:“邱陶峰、陆一飞、吴玉梅、汪大文、毛国伦调入画院深造。”

上海中国画院首批学徒听丰子恺院长(中)讲画,左起:吴玉梅、毛国伦、邱陶峰、丰子恺、陆一飞、姜大中、汪大文

二

吴玉梅的命运史从此不再是乡村版。

上海汾阳路150号,一座幽静美丽的花园洋房,丰子恺、贺天健、王个簃、汤增桐、唐云、程十发……上海中国画院,书画艺术的大世界,她幸运地掉了进去。

她师从著名画家唐云,专攻花鸟画。

唐云(左)与吴玉梅在大石斋

那年12月29日,上海中国画院举行新学员拜师仪式,《新民晚报》发表《画苑栽桃李工农学丹青》的专访。

几十年后她还记得拜师仪式上院长说“你们今天来到了第一流的环境中,跟从的是第一流的老师,你们要做第一流的学生,将来成为第一流的画家”,和那以后每天晨起先锻炼、后读古文背诗词练书法、再后临摹或写生,直至晚上11时熄灯就寝的学员生活。

黄荃的《写生珍禽图》、韩滉的《五牛图》、徐崇矩的《红蓼水禽图》、崔白的《寒雀图》、赵昌《蛱蝶图》、任仁发的《秋水凫鹥图》,还有林良、吕纪和青藤白阳等,当年她临摹的五代唐宋元明书画名迹,即便现在看也是相当不错的作品。

临怀素狂草《自叙帖》,她中锋用笔、点画撇捺变化多端,枯湿浓淡、轻重缓急之境界,又得“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂”“初疑轻烟淡古松,又似山开万仞峰”之禅境。书画同源,瓜藤豆蔓、老树嫩芽、长草短叶,无不卷舒开合任天真,她为上海画坛带来了一股“田园风”。

研读《画法要录》和《石涛画语录》,她深得传统,却又不泥古不化。她写生,却从不照搬自然。她读书多多,却不死磕书本。老师们教导她要淡泊名利、不沽名钓誉,她就把自己修炼到了宠辱都不惊,功利都不念,视名利为草芥。她当年的同学后来的名家说她破除门户之见,博采众长为己用,乃大器大量而非小肚鸡肠……

1964年春暖花开之季,画院师生下乡采风。陌上桃红柳绿,田野菜花间蝶飞,众人诗性情趣大发。沈迈山填词,程十发谱昆腔,她吟唱:“江南好,云树压天涯,鸭绿门前春水涨,桃红陌上万枝斜,到处是人家。”就着春风,蘸着金色,她创作了《田头娘子军》(即《女社员》)。这是她的处女作,次年进了第五届全国美展……

外师造化中得心源,士先器识而后文艺,源于生活高于生活,她占尽,如此,上海一代花鸟画家之名位焉能不成?

三

从田埂地头走出,村姑到画家的蜕变,是神话。她说更像童话,情节有点离奇,人物有点幻觉,但故事不是虚构。

我看过吴玉梅的好几本画集。极其喜欢她的花卉田园系列。豌豆、扁豆、南瓜、丝瓜、番茄、玉米、黄金瓜,荷花、桃花、油菜花,还有鸡呀蜜蜂呀蝴蝶呀……充满着阳光和雨露,不雕琢、不刻意,皆是原生态。

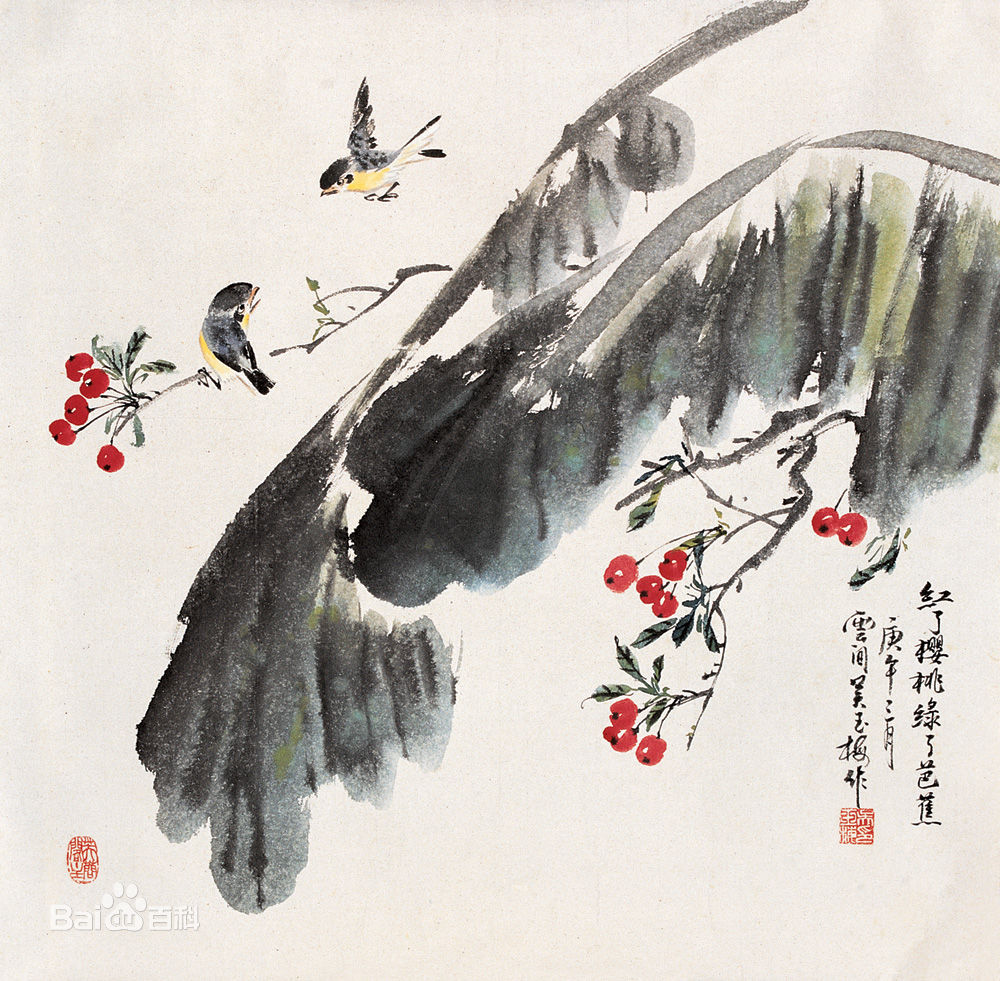

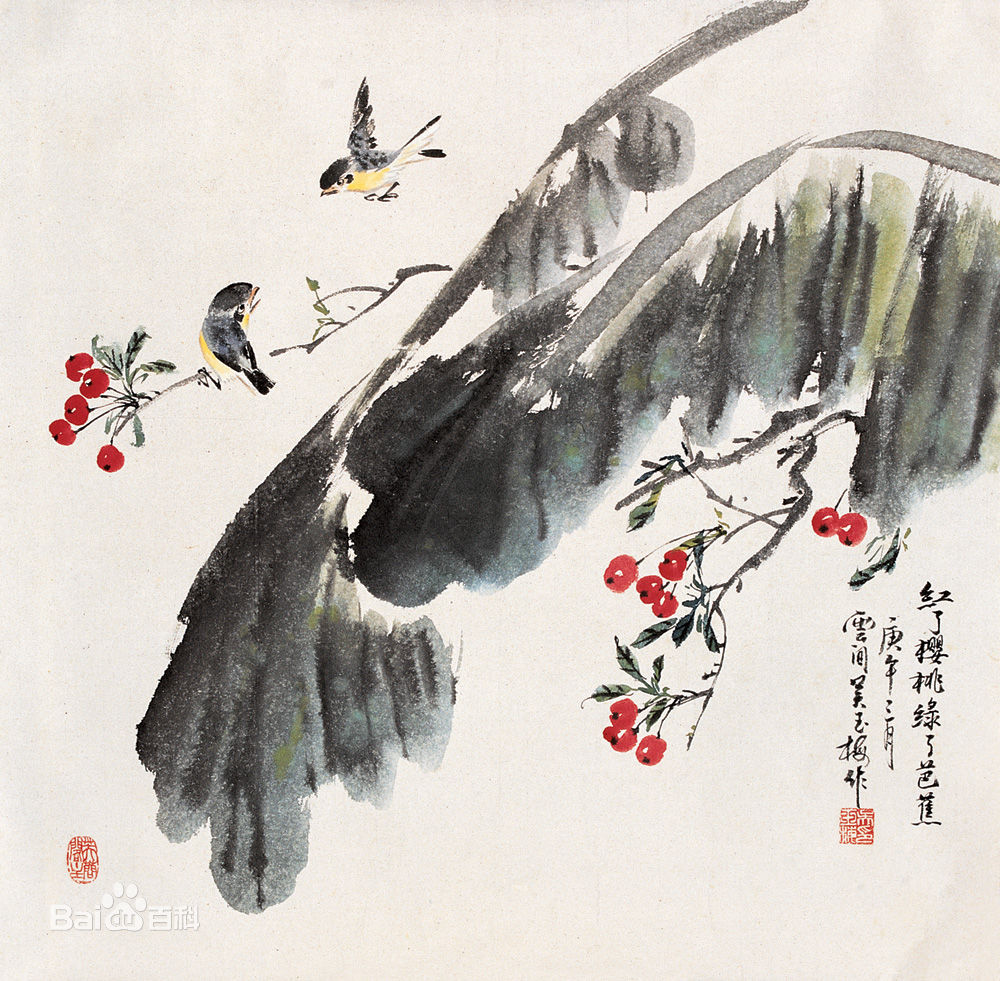

吴玉梅作品

她的同学、画家汪大文也这么说,阿玉的画在文人的笔墨和气息中又带着一种浓浓的乡土味,她性格很率直本真,她的画也是这样,毫无矫揉造作。

光着脚丫搓泥巴捉鱼虾,戴着草帽割稻子摘毛豆,童年的乡村入其骨入其髓,这是岁月磨灭不了的烙印。烙印化成她的线条语言,影响并决定了她的艺术风格。她说,我的心不曾离开过乡村一天,乡村本身就是艺术。

人在都市,但她的画,乡村一直是主题,从不改变。她说乡村是她的声音:

一个人对于自己青少年时代的生活祖籍是难以忘怀的。我在都市生活将近四十个年头了,但对故乡的一切总是那么魂牵梦萦。那老宅子天井里的凤仙和月季花、宅南的竹园及竹园里的竹笋和麻雀、屋角边的扁豆花及南瓜架、路边的野蔷薇和蒲公英、柳枝上唱着“知了”的鸣蝉、小河里吹着水泡的“穿条鱼”、石滩中爬出爬进的大螃蜞、夏夜空中一闪一闪的萤火虫、瓜叶底下发出切嚓切嚓之声的纺织娘,春天里有遍地金黄的油菜花,还有那红绿相间的紫云英。锦绣大地,一片芳香。更有那儿时的立夏日“偷”了自家地里的新蚕豆放在干草堆烤“烩野豆”,吃得满嘴黑灰的一副憨态。人说回忆总是美好的,其实当时的物质生活是相当清苦的,与今天生活在城市的孩子们无法相比,然而大自然却给了我们这么多的恩惠。自然之歌,清新隽永。穿花的蛱蝶、点水的蜻蜓、篱边的蟋蟀、水中的游鱼,还有芙蓉翠鸟、葡萄知了、蚕花豌豆、丝瓜南瓜,移我之情,与人同享。

生活是艺术家创作的唯一源泉,只有面对大自然进行直观探索,才能从中找到自己所需要的东西,从而使画面产生出深刻的感染力。这种“属于自己的声音”,不是凭空产生的,它需要生活土壤的栽培。正如植物只有把自己的根须贴紧土壤时,它才有可能得到土壤的哺育。人只有使自己真正融入生活,才能理解生活,理解生活里的其他,理解其他和自己的关系。人们爱说表现“自我”,这“自我”便是术语“自己的声音”。

四

书法是中国画的灵魂。诗书画印尽善尽美是画家们的追求目标。但书法不精的画家,大多怯于伸这手。吴玉梅却敢。当年临写王羲之的小楷、怀素的狂草,她有功底。看她的题款,起收、顺逆,抑扬顿挫有之,疾徐粗细浓淡枯湿虚实也有之,融入画面,升华艺术,魅力上了一层。

留白是中国画艺术形象的构成要素之一。吴玉梅布白,不单单在局部或细枝末节上,而是“画之空处,全局所关”。她总能因心造境,以刹那定格永恒,布出空灵的禅境和天人合一的意蕴。她的画面,笔不到之处,非空洞无物,是幻觉空间,更含蓄更深刻,叫人官知止而神欲行。

她说,中国人欣赏字画不仅仅欣赏画面的功夫,更看重与画面有关的能反映作者内涵的元素。所以书法和留白很考验画家的内涵。书法让画气韵生动抒发个性,留白是此处无声胜有声,无字处皆其意。书法和留白、反差和矛盾,跟文学作品一样,人物和心理描写要有反差要有矛盾,为什么?为精彩,为好看。

逸气横秋,加上“自己的声音”,再加上学识,乾坤这就定下了:她是真画家。

五

吴玉梅总是让人吃惊。

2012年,她去世一周年的时候,上海人民美术出版社出版了《清骨含香——吴玉梅画集》。

吴玉梅画集

画集除了她的画,还有数篇她的文章。

没想到她的文章也好到这般:

昔携大文、迪平、元清等往游黄山……朱锋做向导。朱系保卫人员。一路奇松怪石,目不暇接。谈笑间,忽闻一声枪响,众人皆惊,朱大笑曰:“看前面山巅之鸟,何闻枪声而不飞耶?”余问:“鸟在何处?”朱曰:“抬头前望,不见一鸟伏于山顶乎?”余大笑曰:“君乃向导,岂不知‘天鹅孵蛋’乎?”众人皆笑。朱曰:“余乃练枪法耳,岂有不知哉!”

至排云亭,朱又请众人往前看,曰:“有天仙弹钢琴于云雾之中。”余又笑曰:“天女亦趋时学洋琴乎?”元清曰:“天女亦与时俱进!”余曰:“不若改称天女操琴则更见典雅。”众曰:“然!”

至北海,有“猴子望太平”“丞相观棋”“七仙女下海”“梦笔生花”等妙景。于散花坞中见“天女花”盛开,花形如广玉兰,亭亭一树,洁白如玉,时有山风拂面,阵阵清香,沁人心脾。众人铺纸写生,各有所获。石涛云:“搜尽奇峰打草稿。”古人提倡师造化,今人更应汲取养料于生活之中。徐霞客曾言:“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”此言不假。

归时,从后山下,绿树浓荫,别有一番境界。一路奔波,跋山涉水,虽累极,然群情振奋。夜晚,于灯下整理画稿,计各得百余幅,可谓丰收而归也。(吴玉梅《黄山游记》)

小时候,我们家的天井里种满了各种凤仙花。有粉红的,有玫红的,有淡雪青的,还有白的。有单瓣的,也有复瓣的。到了夏日,天井里真可谓是色彩缤纷,非常美丽。特别是每当清晨,花朵带露、鲜红欲滴的时候,站在花丛中间,真是心旷神怡。此时,我总喜欢俯下身去,凑到花前,那一股股的清香沁人心脾。

隔壁的新嫂嫂及村上的姑娘们常常来摘几朵插在鬓边和发髻上。她们采摘的都是复瓣的、正好开到七八分的红色花朵,花儿圆圆的,瓣儿嫩嫩的,她们摘下来的时候,我总有一种说不出的感觉,仿佛割了那些美丽少女的头颅一样不好受。但是,当我看到那些嫂子姑娘们由于插上这花朵而越发显得娇美时,我却又开心起来了。

还有我的老祖母也极爱这凤仙花,她脑门半秃,翘起在她后脑的小小发髻上,也总要插上一朵凤仙花,整天坐在后厅的纺车前纺着棉纱。她右手摇着纺车柄,左手提着棉条儿,一上一下,一俯一仰地重复着这样的动作,于是她头上的那朵凤仙花也就一高一低,一高一低地微微摇晃着。我常常默默地观赏着,默默地思索着。听说老祖母年轻时便守寡,生了四男一女,我父亲是最小的儿子。她就是这样纺着纱,织着布,一年又一年,重复着这千篇一律的单调生活。但她却未必感到单调,她见我这样呆呆地看着她,就微微地一笑,轻轻地“骂”了一声“小败子”(如同我们说“小鬼”一样意思)。唉!我那可亲而又可怜的老祖母。

有趣的事情要数每年的七巧之夜。那时,大人们总是在天井里摆上香凳,点上香烛,在两个大碗中放上清水,将凤仙花瓣泡浸在水中,让我们用这凤仙花水擦洗眼睛。我们兄弟姐妹们都喜欢这种活动,往日,我们曾用红色花瓣染指甲,此时则捧着这芬芳的花水洗眼睛,那带水的花瓣在眼皮上轻轻地擦着,凉飕飕的,非常惬意。听大人们说这样可以不患红眼病,还能使眼睛明亮,也不知是真是假。洗过之后,我便仰望长空。在那高深莫测的天空中,闪烁着无数大大小小的星星,我找到了被隔在银河两岸的牛郎星和织女星。七巧之夜是他们夫妻一年一度的相会之期,我多么希望这两颗星星快快移动,碰在一起啊!我拼命睁大自己那明亮的双眼,但那两颗星星还是分隔在两边,也许要等到我们大家都睡着的时候,他们才会相逢吧。

直到现在,每当我看到这美丽的凤仙花,便会想到那美丽的七巧之夜,用美丽的花水洗我的眼睛。(吴玉梅《故乡天井里的凤仙花》)

六

吴玉梅(左)与作者

曾经我和吴玉梅有个约定,把她的故事变成文字。

但她走了。霄壤相隔,她变成了照片,我只能在书页里或在PPT里看到她,还有她的画。她的画和她的笑一样,阳光灿烂,雨露清静,张张都是好生活。

她把那么好的生活留给了我们,可她却不再生活了。

那年她高高兴兴地对我说:“我的故事我会一一讲给你听咯。”谁能想到她会突然离去!去了那个遥远的、被人叫做天堂的地方,连同她的故事。

所以想问问:我的这点文字,知道她的人,会怎么看呢?

她回到那片生养她的乡村去了,“不散宴席何曾见”,这是她诗中的一句……他们会这么看吗?

春天的喇叭花又开了,竟开得那么好?准是因为她在画画了……这个,他们也能看到吗?

还有一片叶子,轻轻地飘下来,化成一只蜜蜂,盘旋在田间,然后飞向那金黄的油菜花中了。

伊本农家女。一代画家吴玉梅,直到现在,我依然觉得她是一个神话,抑或一个童话。

祖籍山东。生于上海,长在军营。曾服役于武汉空军和上海警备区。毕业于华东师范大学中文系。上海市作家协会会员,中国作家协会会员。

祖籍山东。生于上海,长在军营。曾服役于武汉空军和上海警备区。毕业于华东师范大学中文系。上海市作家协会会员,中国作家协会会员。