两首刻骨铭心的歌

一生之中,有两支歌曲对我很特别。不是我特别喜爱那些歌词或旋律,当然,曲子旋律异常的美,新疆的和西藏宫廷音乐改的,只是在很长很长的年代里,只要听到或想到那其中的片段,一句歌词,一小段曲子,脑子里便能清晰地重现某一个特定的场面,刻骨铭心,岁月有痕。

“毛噢……主……席哎,毛噢……主喔……席,您的话儿一记噫一在……我们的一心坎里,卡拉昆仑冰雪封,哨卡设在云雾中……”“只要想起你……咦诶……毛主席哎,雪拌炒面甜如蜜,甜呀甜如蜜……”

喔,那一定是,脑子里会出现定格的画面:大串连!红卫兵接待站!冰天雪地!排着队等领热腾腾的大馒头!听着这热腾腾的歌。

作者摄于大串连时期的照片

“……多·咪·叻·咪·叻·多·多,索·索·多·啦·索·啦·索索,咪索多啦索咪叻咪叻索多,毛噢主喔席咦呀……您是灿烂的太阳,我们象葵花,紧紧跟着你的方向,您是光辉的北斗,我们象群星,紧紧地围绕在你的……身旁……”听这歌印象最深的那一次,是晚上,我坐在学校教室楼新楼的天台上,看着头上明晃晃的群星,远处,不知是那个单位的高音喇叭,悠然地传来这仿似天上飘来的声音。那时候天很热,睡在教室拼起的木桌上,不但闷,还有臭虫咬,倒不如干脆睡在天台上露宿。但这个晚上我整夜没睡着,那可能是我人生之中的第一次失眠。因为刚从太古仓参加了广州最大的一次武斗回来。在太古仓,我经历了本能的恐惧,看到的是转瞬之间的生与死。

我的同校同学邓仲英,突然无声无息的就死在了我身旁,后脑勺一下子被打中了三发子弹。

这轻脆歌声带给我感伤,我只能从中听出悲凉,它令我想起武斗。不知道为什么,那诡异的旋律让人闻到血腥,在颂扬的歌声中,我只能说我会颤抖,仿佛我心中的血,每听一次都会向外流淌。也许,相同的一首歌会引起不同经历的人特定的情景反应。那个夏夜,那个天台,我真的希望,一辈子没听过那些枪声和炮声……

买一张韶关车票便离开了广州

1966年10月,急风骤雨似的革命风暴继续无情地横扫着中国大地,使人几乎完全忘记了以前。郎朗的书声,荡起的双浆,恍如隔世,我只觉着自己生下来便是一只无头的苍蝇,又或是一只流浪的狗。也许别人很忙碌,我却十分的无聊,我独自在学校里,在街道上徘徊,不断地看着一大帮人揪斗一些人。学校里,狂乱的人们不只斗争老师,个别出身不好的同学都受到了批斗,偶尔,甚至会出现令人屈辱的一幕。如花的少女,头发被剪乱了在校园里游街。但是我当时既没有激动,也没有同情,人们迅速地在各种情感中走向极端,我的思想却始终在呆滞,在游离。

我不知道我是谁,我不知道我来自哪里,从出身成分上我已经找不到所谓的认同感。

我身边没有亲人,也没了朋友,幸亏我还有一个姐姐,我的二姐。她是军人出身,十五岁当兵,南下解放广州时,她是叶剑英的译电员,文革初期她在上海,在一个印币厂里当工作组长。

当时,她不但每月寄给我二十元生活费,还写了一封信让我到上海找她。她告诉我,全国已经开始了红卫兵大串连,我只要想办法登上火车,到任何地方去吃住就都不用钱了。

![1474175291678232.jpg u=2935872880,1575509226&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175291678232.jpg)

在学校里,当时只有出身好的人有机会分批去北京见毛主席,也只有他们可以在校开出介绍信,出外大串连。出身不好的,不少人整个三年多就在校参加文化大革命,或者是在家,根本就没离开过广州半步。也许我也算胆大的,也许是我仗着全国各地有亲戚,也许,我的呆滞还没有到害怕的地步,也许,正是惆怅,让我不顾身份决定去闯一闯。事后证明,这一闯可是真对了,这是我一生之中四个重大自主决定的第一个。这一闯,只要几个小时,到了韶关就知道正确无比,真是只隔一张纸,捅破了立马天外有天。

就这样,文化大革命的第一个秋天,我这个黑七类的后代,怀里揣着姐姐上海的地址,独自到了白云路当时的火车东站。站外到处是人,当我发现短途车票并不需要证明就可以购买,灵机一动,我就用身上仅有的七块钱买了京广特快列车到韶关的车票。我当时只想首先必须先离开广州,其次,这趟特快列车天亮就到衡阳了,只要半夜不查票,我可以混到衡阳下车。怎么说,也先混出了广东省再说。

国庆以后的广州,天色已经比较早就灰暗下来,七点,火车便准时离开了白云路东站,缓缓的,它经过了我熟悉的东山口,杨箕村,绕着沙河拐到了华侨新村,鹿湖,小北。离开小北花园之后,天色已经十分黑暗,窗外的景物亦比较陌生。渐渐地,火车窗外看不见什么了,玻璃上反射的,倒是一张苍白而略带惊喜的脸,那便是我。经过数月磨难之后,终于获得了短暂的歇息。我知道,我虽是弧独一人,但不会有谁认识我了,我自由了。管他能轻松多久呢,至少这一刻,我没有了包袄,没有了负罪感。无聊之中,我想起小时候家教很严,常因回家晚了而挨打,父亲最后一次动手,我记得是我念初二的时候。父亲的打和骂在我感觉里是可怕的,但后来我也想出了办法。在父亲暴跳时,我心里就一遍又一遍默念:明天,明天这一切都会过去。

有一次我实在被打痛了,我就洗澡时悄悄念叨:让你写的书没有人看,一本也卖不出去。

没想到一语成箴,终于是父亲的书受批判了。今天的悄然出走,我还能象挨父亲打的时候那样咬咬牙就挺得过去吗?难了,我甚至不知道以后,我不知道,自己还有没有明天。不过,今天终于稍为摆脱了难堪的困境,不妨也放飞一下自己,暂时忘了那些揪心的痛。

火车在黑暗中疾驶,四周了无声息,火车在黑夜中穿过粤北山区,几乎是没有灯光,一片漆黑。离开广州的时候,车上的人里学生并不多,只象是一列普通的平常列车。列车到达第一站韶关时,车上的人很多都睡了觉。但车厢停下来的时候,下定决心不下车的我,却看到车站上多了很多的人,其中大部分是学生。停车的时间不长,但是,有秩序地还是挤上来了一部分学生,很清楚,他们应该没有车票,估计除了广州这个南大门,其它城市的车站,早已是红卫兵随意出入的地方了。火车上呢,应该也就根本没有什么查票的做法了。尽管这趟车是直奔北京的,但我依然想以上海为目的地,我必须先见见我二姐。凌晨的时候,我到了衡阳,我还是下了车,我准备在这里转车去上海。

去上海的车是晚上的,我就离开了车站。到了城区里,还一本正经地去了当地一所大学看大字报,也算是进行了革命大串连。衡阳,是我一生中到的第二个城市,但却没有留下任何的印象,时间太匆忙了,只隐约记得好象有个衡山,那所高校就在衡山,还有,印象最深的是,湖南的油条原来那么长那么大,简直象一个成年人的一只小臂。

晚上,我重回衡阳车站时,秩序已经比凌晨差了,不过,仅凭着学生证就可以进入车站。

进入车站容易就意味着站台上的人很多,我好不容易挤上从成都到上海的列车,才踏上真正的上海之旅。

当工作组长的姐姐在上海日子不好过

1966年10月底,到了上海,在曹家渡附近找到我的二姐,她把我安排在厂子附近的一个红卫兵接待站。这里跟广州已经有明显的差别,广州在我走时,只有学校里接待些北京来的红卫兵,外地学生不多见。上海可是串连的学生多了很多,四面八方,大中小城市来的都有。接待站也三五成群,办在了各条街道和单位里。凭一个油印的简陋学生证,这里不但安排吃住,还发放零用钱,粮票及前往各地的火车票。见到了二姐,当然我会把广州的情况略说一二,但大家亦早已心照不宣。我记得,说的最多的,还是求我姐给我搞套解放军的旧军装。二姐是很自信的人,家里五姊弟中,性格最象父亲的是大姐二姐,他们早早就参加革命,他们从延安出来,她们永远站在理想与道德的高地上。记得二姐说,不就是军装吗,我的弟弟要,当然可以有。似乎我和她都忘了,她已经转业了十几年。

在上海的日子里,日常的工作免不了是到各个大学里跑,看大字报。坐公车,自然是免费,找到地方,看到大字报栏里运动的动态,少不了还把重要的内容拿本子抄下来,这样的日程,一个大学至少花上一天,有的两天。当然,南京路,外滩,大世界,抽空也去了,就这样不知不觉在上海也过了好多天。

有一天,我想起来去找二姐,催催军装的事。可是走进印币厂,看到有厂房顶上垂下来的标语,写着“火烧工作组,揪出欧阳天娜”,着实把我吓了一跳。后来,二姐把我拉到一边,她告诉我说,原来毛主席不同意派工作组到基层,认为妨碍了自下而上的群众运动,所以群众矛头指向了上级派出的工作组。她呢,也要忙于写检查了。她说,你不如到北京去吧,毛主席一次又一次接见红卫兵,你还可以去参加呵。说完了,她还真递给了我一件旧军衣。不过,跟大部分军干子女穿的干部服不一样,他们都是那种四个口袋的干部服,而二姐给我的这件只有上边两个口袋,是战士服。不管怎样,总还是有了件最为时髦的行头,几乎也是一种身份的象征。就这件士兵服,是我拥有的唯一的一件军装,我一直穿到下乡,成为兵团战士,大概穿了七八年。要知道,它真能让别人羡慕,也使自己骄傲。

那时我不可能知道,上海是文化大革命策动者们的前哨阵地,我只觉得那里比广东先进,以为广东离首都远,政治气氛自然不行。广东人嘛,讲求实际,安分一些。事实上,广东这个省份,历朝历代,都不会与大事大非脱钩,但广东人,心底里却总抱着一丝中庸与务实的心态,除了晚清抗英,民国革命和北伐他们浴血奋战,其他历次政治变革之中,广东人似乎都有重商轻政的倾向,这在浪潮急涌的中国,着实倒也是个挺有趣的特点。

穿上二姐给的军衣,在接待站里拿到火车票,我踏上了去首都之旅。进了火车站,我才知道,原来见毛主席,不光是要有决心,还必须有体力。上海火车站里的情况,这几天已经发生了很大的变化,象我这样手里拿着火车票的人是少数,车站里有更多的等候的人,可能是转乘的,可能是前几趟上不去滞留的,也可能不知从什么地方翻墙进来的,反正是挤满了人。进来或开走的车辆,甚至可以看到拉着扶手站在车厢门外的个别人。等我终于找到开往北京的列车,车厢早已坐满站满。我是独自一人,我没有退路,我也不想留在车站,我就走到一扇里边坐的是女生的窗前,边敲击边大声说,我是北京的学生,我必须回去。果然她们比较心软,开了窗让我爬了上去。就这样, 付出人生第一次撒谎的代价,我成功登上了去北京的火车。

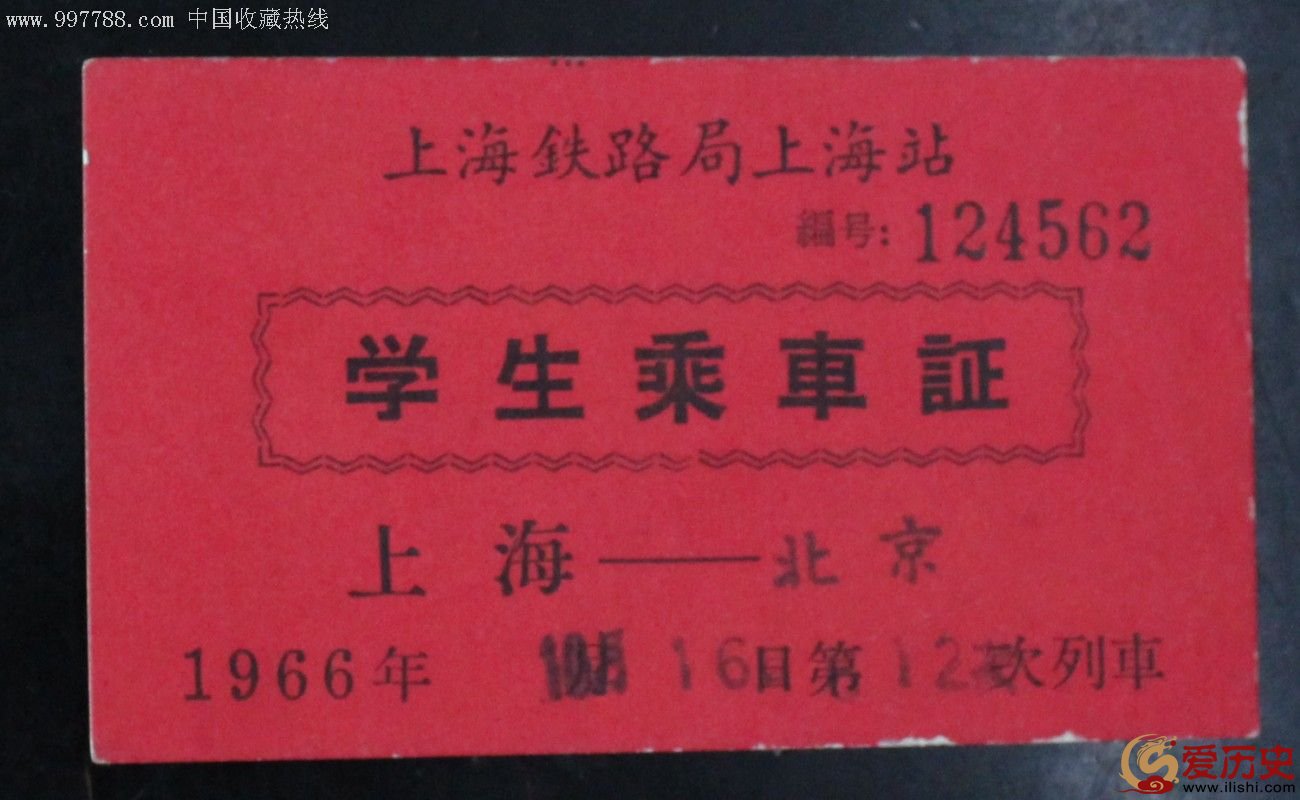

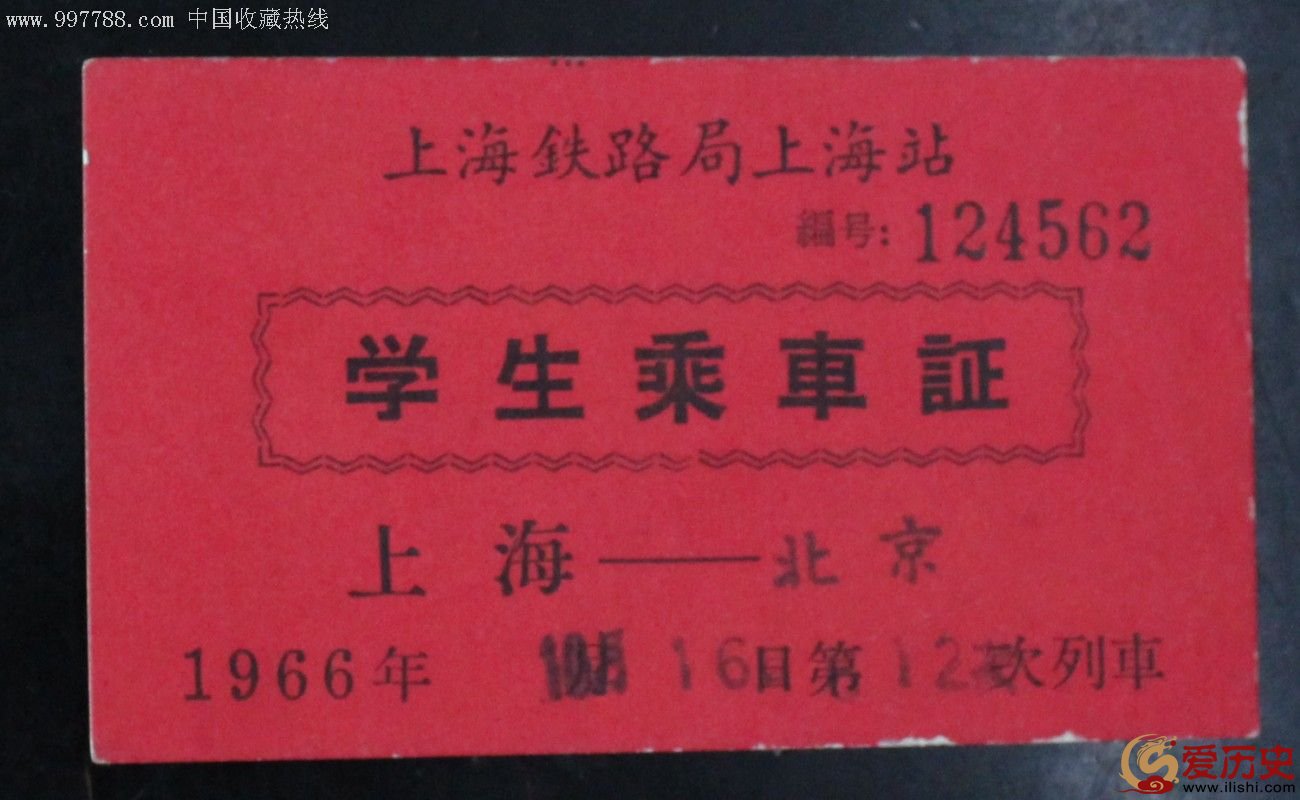

大串连时的学生乘车证

在火车上,别说没有坐位,也没有了站的位置,我是爬上了行李架,全程呆在架子上到的北京。过后的几站,几乎就已经完全不能开车窗买东西吃了,因为车窗一打开下面的人就会拼死地爬上来。车厢的厕所也挤满了人,小便都变成为了一件不大可能的事情。等我在行李架上偶尔弯着腰坐一坐,我惊奇的发现,原来椅子底下还躺着人。好在年轻,好在不吃不喝也就可以没有排泄。就这样,火车上满载着男男女女的年青学生,轰隆隆地向北开去。一路上时不时有人唱歌,有人说快板,时间倒也过得很快。

可是列车到了安徽蚌埠就停了,不敢停车站,停在了野地里。据说是山东省边境有群学生因为不能上车去北京,集体卧轨抗议,迫停了好几列车。列车至少停了十几个小时,幸亏这时候是停在田野上,再也没有成群的学生要往上爬,车窗可以打开,车上的人可以下去找地方大小便,还有人在车边上卖大箩卜。白白的大萝卜小臂般的一整条,虽然我这个广东仔生吃觉得有点辛辣,可真是既解渴又解馋,很是解决问题。大串连让我接触了各地的不同的年轻人,感觉大家确有区别,不同的风土人情,地域文化,似乎造就出了不同的性格脾气,这山东不光是出大汉,也能盛产暴脾气,血肉之躯敢阻挡火车的,真是不好惹。

在大串联的一路上,我结交了两位异地朋友,一个是上海近郊的,一个是黑龙江省鸡西市的,可能我们三个都是单身出来的,本没有同行的相熟的伙伴,所以很快就形影不离的走到了一起。大串联之中我们可是从不结交异性,我看那时候大家都那么革命,谁还会有非份之想?后来听说有人大串联期间还能弄点男女之事,那可能也真是凤毛麟角,当事人也真是早熟,比我们早上了好几个台阶。

我们受到了毛主席的接见

![1474175374687536.jpg u=3042014139,2406621826&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175374687536.jpg)

1966年11月,毛主席在八月十八日第一次接见北京的红卫兵,之后又在天安门广场上接见了几次,有站在天安门城楼上检阅,也有站在吉普车上巡视,接见完首都红卫兵,已经开始接见外地来的红卫兵了,而且,很多没有正式加入红卫兵组织,手臂上没有红卫兵袖标的革命小将,都被视为红卫兵,都能受到毛主席的接见。

![1474175386454138.jpg u=2320318004,2093770048&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175386454138.jpg)

怀着明确的目标,到了北京,一下火车,我们就直奔红卫兵接待站。尽管我在北京有很多亲戚,我哥在北大读书,我三姐在农业大学读书,二姐夫在人民银行总行工作。我顾不上与任何人联系,先去接待站报到,我们要见毛主席!我们要见毛主席!就这样,最后一班车,我赶上了毛主席的第八次,也就是最后的一次接见红卫兵。

![1474175715204247.jpg u=1927617605,543007686&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175715204247.jpg)

接待站的安排,是把我们统一集中到了通县,在那里集中编排,方阵操练,等待着毛主席的接见检阅。在接待站里,要填写一份个人资料表格,其中的家庭成分,填写的时候让我很费脑筋。我该填什么呢?黑帮?似乎没人这么说我父亲,反动权威,似乎也没下结论,想想运动还没结束,也用不着先心虚,再说,要见毛主席哪,怎么的也得“冒充”一把,于是,我还是填了革命干部。在我还住在学校基干民兵室的时候,由于党政领导都半瘫痪了,学校的钢印就放在基干民兵房间里,还有全部学生名册档案,以及一切重要资料。我们觉得好玩儿都自己搞了一个学生证。我当时只是用自己照片盖了印,什么都未填上,这次正好就派上了用场。当时,我真有那种冲动,一辈子跟着毛泽东干革命,干脆我把名字都改了,就叫向东生吧。向,这是个确有其事的姓,向东而生,是我生命的指引,起的这个名字,自己都觉得非常满意。当年,不少人也在文革期间改了名字。我是一时冲动,也许我并不算正式改名,但在串联其间,我用的就是这个名字。只有我们那一代人才能明白,在那个时代,唱的是东方红,受的是党教育,讲的是阶级斗争,吃的是忆苦餐,几乎任何的家庭背景,任何的成长环境,都承受着巨大的红色压力,覆巢之下无完卵,绝大部分人,想的就是,我要做共产主义接班人,我要解放全人类,我要跟着毛泽东。

![1474175403101981.jpg u=155513439,556261954&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175403101981.jpg)

在通县集中操练期间,偶尔也有放假,也有自已活动的时候。我们三个人去过北大,清华,北京地质学院,到处去看大字报。当然,顺便的,我也见过了哥哥和三姐。印象深的是在通县集训中一位鸡西朋友的小事,组织我们训练的是解放军战士,要求挺严格,弄得大家都小有厌倦,这时,鸡西小子一见旁边有医疗帐蓬,就会躲进去休息半天。出来以后,总是得意洋洋地显摆:

我就知道里边一准是女医生,我就说我小肠疝气又犯了,她肯定不会检查,只是叫我休息,我就能在那温暖的帐蓬里睡上一觉。从此我才知道,小肠疝气就是有一小段肠子从肚子里掉到阴囊了,据说还可以有时在上边,有时累了又掉下来,这是一种会痛的不大不小的毛病。鸡西小子机灵得很,人哪,到处走走,能长很多见识。

十一月二十八月,我们终于等来了毛主席的接见。这天的凌晨一点,我们就已经在通县集结,分乘数辆部队卡车,最后到了安定门附近下车,再列成方阵。我们缓慢地在大街上,在黑暗之中一点一点地往前走。人很多,黑暗之中也能看到前面与后面的方阵。快十二月的北京,天气已经非常的冷,四五十年前的气候比现在可是要冷很多,我后来经历的最早的,是北京十月三日就下了第一场雪。那时候北京十月中旬开始供暖,可供暖之前已经有很多人叫唤冷得受不了。我虽不能确定当时的温度,但是我能确定,广东从来都不会这么冷。大家又冷又困,话都不多,只听到黑夜冷清的大街上,不算整齐的沙沙的脚步声,却始终有着一定的韵律,嘁嚓嘁嚓的,内里有着一种莫明的雄壮,预示着这是个巨大的群体,将要打破寒冷古城的宁静,迎来那惊天动地的场景。

![1474175431286393.jpg u=826402002,3962650&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175431286393.jpg)

带领着我们这些互不相识青年人列成方阵的全是现役的解放军,队伍才能非常的整齐有序。

我很奇怪,哪来的这么多军人呢?当时没有人知道,北京卫戌区已经扩编,经毛主席亲自批准,已经组成四个师一个独立团十几万人的阵容。不用怀疑毛泽东是亲自指挥着文化大革命,他在上海点燃了火苗,回到北京之后,他做的最重要的一件事情就是八次接见红卫兵。毛泽东不满意当时在一线主持工作的中央领导层,不满意派出工作组,接见红卫兵,显示的就是支持造反,他在天安门城楼一再挥手,我们都以为仅仅是向青年革命者召唤,几十年后大家才明白,他当时已经决心立马奔向共产主义理想,向现实告别,奔向了他理想的乌托邦。

到了指定的地点,天还没亮。方阵才歇息下来。歇下来以后,我们都必须做的一件事是找厕所。找厕所并不难,你没法想象,当时为了这十几万人,天安门广场周围建了有多少露天的临时厕所。如果不是北京这种马路宽阔,建筑物稀疏的地方,盖那么些个临时厕所是不可想象的。

![1474175460560614.jpg u=3030662728,411010132&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175460560614.jpg)

接见之后重返长安街,我看到除了一个又一个的临时厕所,街道上什么也没有。奇怪的还有人行道上厕所的一排又一排冀坑,直接就不知道排泄到那里去了。而且,更奇怪的是活动过后,街道很快又能恢复原貌。不过,当我上厕所时,更奇怪的事情发生了,而且一生之中,我也仅仅经历过这么一次。那就是不论怎样努力,我都无法把自己的内裤绑好系上。天气实在是太冷了,穿的衣服不多,没有手套,冻得手指僵硬。把一个扣子系上花十分钟可能还免强塞进去了,可是要把古老的大裤衩上长长的带子转来弄去打个最普通的活结,两手硬是不听使唤,就是做不下来。好在等待的时间很长,等到天亮天气暖了,第二次上厕所才能完成上述基本功。

没有人说得出来我们在那条不知名的大街上等了多久,没有人有手表,也没有人会离开方阵。其实,根本没有人在乎等待。等待的是盼望,是终生的荣耀,等待的是一辈子的幸福。北京的秋冬,阴沉难见阳光,没有阳光,我们最怕的是天气太冷接见取消。中午都过了,也真的不觉着饥饿,兴奋依然在持续,支撑着一个个年青的身体。

![1474175748531750.jpg u=2807430065,1465613307&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175748531750.jpg)

慢慢的,云层中透露出了一些太阳的影子。终于,前面的队伍有了动静,大家兴奋的站了起来,接着,是缓慢地向前走去。队伍走得是那样慢,以至于从南池子街拐出长安街后,都走了很久才到达天安门广场。不是我们着急觉得时间慢,是广场上的红卫兵见到了毛主席就不肯离去,队伍堵在那里了。

噢,见到了。见到毛主席了!毛主席站在高高的天安门城楼上,向前探着身子,拿着军帽挥手。我们的队伍走在长安街上,隔着金水桥,远远地向上望去,毛主席的脸是看不清的,但轮廓上人物是可辨认的,人物的动作还是可以看清。我们狂呼口号,不停地跳跃,我看到周围的人大部分流出热泪。我是个非常敏感的人,但却很少在人多的场合掉泪,如果一两人的环境下,看个电影我都容易掉泪,这也许就叫性格内向吧。中国人通常都在人多的时候被要求表现情绪,我却喜欢把内心的体验留给自己,我不喜欢表现给别人看的作态。但是这一刻,每一个人无疑是真实地被感动了,也许,这只有个人崇拜的年代和国度里才会有,现在的人,怎么可能理解爹亲娘亲不如毛主席亲。而且,天安门广场的宏伟,人群的密集,倒海排山的声浪,确实人生难遇,震撼人心。

![1474175481121642.jpg u=1904766633,4145348519&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175481121642.jpg)

看到周恩来的身影,不停地从中间走到西边,又从西边走回中间,用力急促挥手,指挥队伍不能停下,尽快通过。我们久久不能抬脚,不断回头张望,实在不忍离去……

第二天,我和伙伴还重回广场,走到天安门红色的城墙边,用毛主席语录的扉页,磨蹭留下红色的墙粉,我们立誓把这红色的墙粉终生携带,把毛主席的接见永记心中。

史家胡同里的大家庭

1966年12月,中央宣布,因为天气寒冷,全国学生大串连已经不合时宜,应予暂停,来年四月再重开。并号召学生们回到本地闹革命。这当然只是官方说法,我和那位鸡西的朋友还相约明年4月再重新相聚,其实过了这个村早就没有这个店了。这时候,我离开了红卫兵接待站,我住到了我哥姐们的母亲草明的家里,那里还有从东北过来的我大姐的孩子们,我之前根本没见过她们,也算是认认亲。在那里,北京灯市口史家胡同一个小四合院,我才认清了我原来有一个复杂的大家庭。当然,号召小将们回家的时候,说明年四月再来,到时候也就不算数了。诚信,在中国是为政策服务的,政策是为路线服务的,路线,自然是领袖的手指引的。

草明,是我三姐和哥哥的生母。我大姐和二姐的生母肯定只是家庭妇女,旧社会封建,原配一般都是由父母包办的婚姻。稍有成就的人物离家闯荡后大抵都抛弃了原配。极为动荡的社会,自由恋爱好象大有道理。我父亲的原配,听说后来日本入侵时被日本飞机炸死了。草明是广东顺德人,也是上海左联时期的左翼作家,在上海结婚,在延安时与我父亲离婚。父母对我说,草明当时得了肺结核,这个病当时死亡率很高,且有很高的传染性。草明在解放后的成名小说乘风破浪是写工人阶级的,而且在北京她几乎在名人中排不上队,因此在文化大革命中受到的冲击应该不算太大,至少,我住在她家的时候,她也并没有受关押。

草明

草明对我很客气,也还很友善,她跟我私下里多次说,你妈妈人没有什么,是你父亲不好。

她的这句话,总结了她们三个人两段婚姻的恩恩怨怨,我是接受和认同的。因为这是婚姻受伤害者的立场,我没有理由不相信它。不过,我的哥姐们是否同意,我就十分怀疑了。后来的事实证明了我的判断,她们应该更崇拜父亲,不认为父亲有什么过错,而视我母亲为破坏者,拿现代人的话说是小三。

接下来草明告诉我,我的生母虞迅,是她的亲妹妹,他们原来都姓吴。她不单带着我母亲长大,而且,还是她亲自把我母亲带上了革命道路,带到延安。原来,我的外公曾是清朝的大官,做过类似广东广西两省巡抚那样的大官。我外公有七房妻妾,子女成群。在女孩里边排,她是第九,我母亲第十。我在广州的那个舅舅,在男孩里边排第十四,但他们三个,是一母所生。

换句话说,我的外婆,是我外公最后的一位小妾氏。我母亲三岁的时候,我外公就去世了。自然,家道中落,曾经在顺德容奇镇一整条街道都姓吴的家族,也就分崩离析。我母亲压根没过过多少好日子,七岁又死了娘,跌跌撞撞跟着哥哥姐姐才得以长大。

历史的事实一旦过去了,后人就不太容易了解,后来人所知道的历史,不过是胜利者或幸存者的认知和解释。婚姻家庭更是充满隐私,不足为外人道。我母亲来到这个世界时,我外公已经近七十岁,同样,我的父亲生我的时候也已经四十多岁,家里的事,甚至有什么亲戚,我的父母都少有提及,所以,做家里的幺儿,其实也有很不划算的地方。父亲很爱母亲,但是一个男人娶完姐姐娶妹妹,一个妹妹挤走姐姐嫁姐夫,不说是在传统的中国社会,即便是在任何地方,应该都少有发生。这使人容易怀疑当事者的品格,总有一点不光彩,或可视为丑闻。我听了这件事,心里非常的不舒服,我相信,我们兄弟姐妹五个,对这件事都如梗在喉。至于我的母亲,这更应该是她终身的心病。我哥曾说我母亲是:感情丰富,性格柔弱。其实她只是四方讨好,在她善良的背后,到了晚年,她常明显表现出紧张,怕伤害,忧郁寡欢。

母亲后来多次跟我说,延安女人很少,作为广东姑娘的她,当时二十多岁,曾有过很多的追求者,有名有姓的名人都提到过几个,我记得的,就有共产党的理论家艾思奇。经组织批准,我父亲与我母亲一九四三年在延安结婚。婚后我母亲曾非常专心地带大我的哥哥,但我曾耳闻姐姐们的风言风语,说我母亲本来就是个保姆,去延安是替姐姐家带孩子的。我是父母婚后六年才出生的,可惜我未曾问过这是为什么?我所知道的母亲履历,去延安前她在武汉毕业于蒋介石为校长的三青团办的抗日学校。可能也就是个中学。在延安,我母亲的职务是中央文艺研究院党支部书记。这种大机关里的支部书记, 往往也是最没有能耐和水平的人干的活。

多少恩怨,总为事出有因,倘若人能预知以后,大抵做事终会谨慎,后来也就少却好些悔恨烦恼。不过,人终究是人,性情之内,不管不顾,风风火火,便是一生。父亲在,家尚完好。

外人如何议论传不到我们耳朵里。父亲一走,非婚生的子女关系原形毕露,同父异母的子女很快便已成路人,这是后话了。

前排左起:天娜、纳嘉、草明、代娜,后排为作者父亲欧阳山

欧阳燕星,男,1949年出生,就读华南师范实验学校,广州市第十六中学高中, 广州市财政学校,华南师范大学中文大专班毕业。曾在海南国营西培农场务农,广州市财政学校任教,历任广东省作家协会创作助手,广州开发区建设总公司办公室副主任,香港经济导报发展有限公司董事副总经理。

欧阳燕星,男,1949年出生,就读华南师范实验学校,广州市第十六中学高中, 广州市财政学校,华南师范大学中文大专班毕业。曾在海南国营西培农场务农,广州市财政学校任教,历任广东省作家协会创作助手,广州开发区建设总公司办公室副主任,香港经济导报发展有限公司董事副总经理。

![1474175291678232.jpg u=2935872880,1575509226&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175291678232.jpg)

![1474175374687536.jpg u=3042014139,2406621826&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175374687536.jpg)

![1474175386454138.jpg u=2320318004,2093770048&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175386454138.jpg)

![1474175715204247.jpg u=1927617605,543007686&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175715204247.jpg)

![1474175403101981.jpg u=155513439,556261954&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175403101981.jpg)

![1474175431286393.jpg u=826402002,3962650&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175431286393.jpg)

![1474175460560614.jpg u=3030662728,411010132&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175460560614.jpg)

![1474175748531750.jpg u=2807430065,1465613307&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175748531750.jpg)

![1474175481121642.jpg u=1904766633,4145348519&fm=21&gp=0[1].jpg](http://shjs.myhuayu.com/ueditor/php/upload/image/20160918/1474175481121642.jpg)