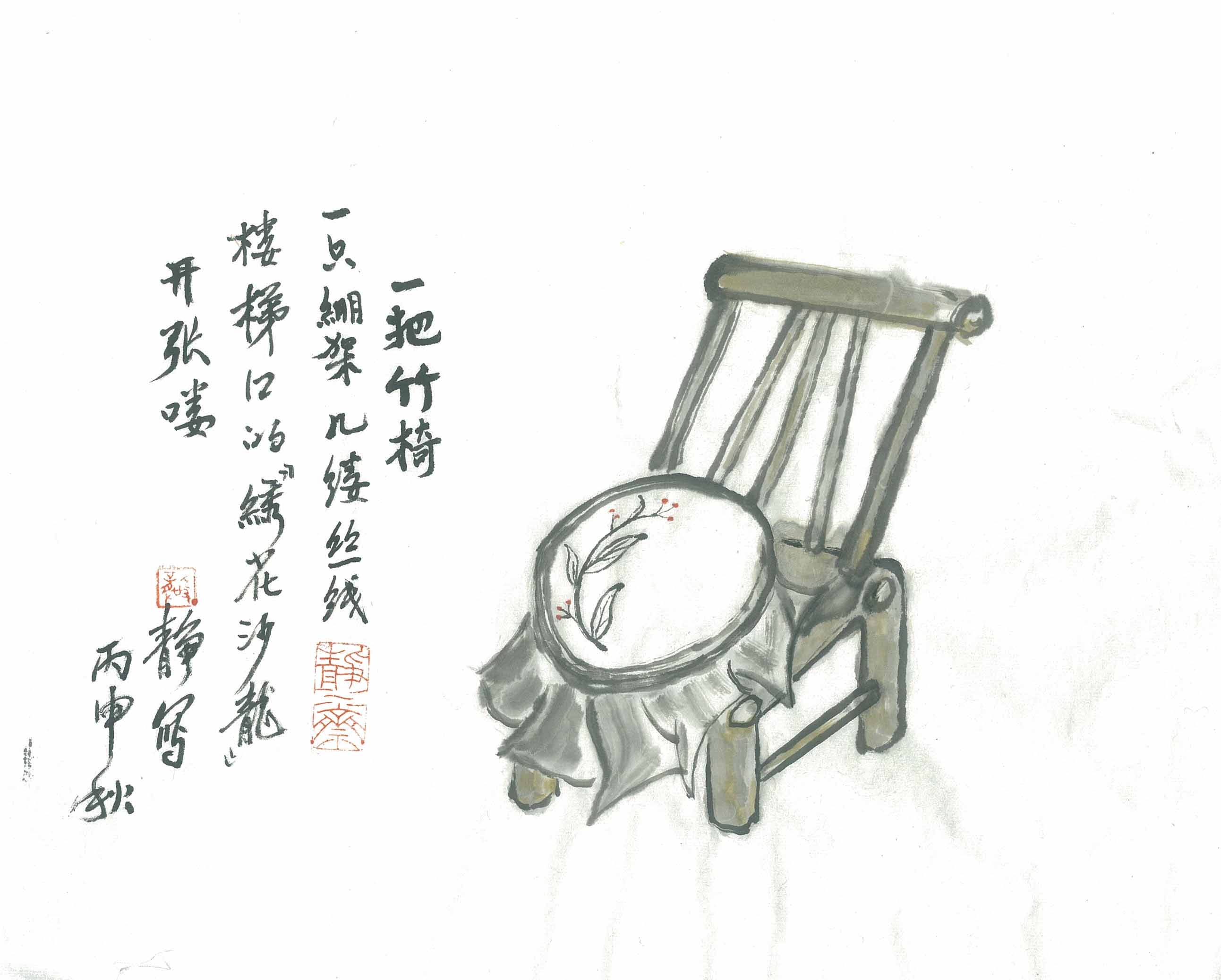

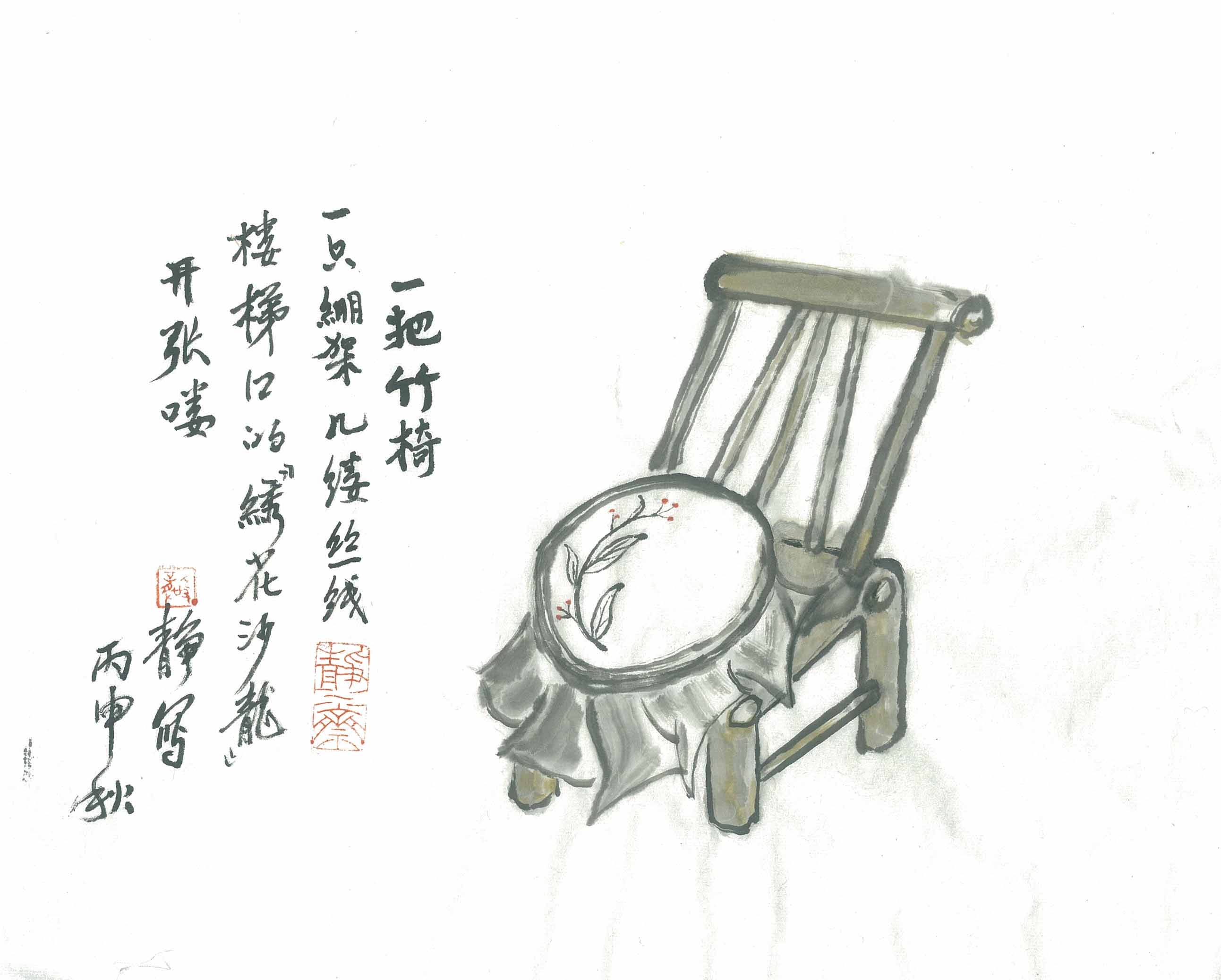

一块一块小布头拼起凳套

1998年早春的这个场景,店铺关了,店名倒还在,梧桐树也还在……(龚静 摄)

西大街的日子自然是平常得多,四户人家聚在一起做点心庆婚事的闹猛总归是短暂的。平常的日子,缓慢,像练祁河的水慢慢淌,一点点过,等过去了,连起来一看,哦哟,辰光过得这么快啊。可是,毕竟小孩子在长大,日子也在变化着。这种感觉蛮像用一块块饼干似的布块拼出来的凳套子,边角边料的碎布头,挖领窝的多余,裁下摆的多余,剪裤脚的多余,做假领头的多余。形状种种:三角的、方圆的、四边的、五角六角的……随意剪下扔在针线盒一角,可是仔细剪成一律的尺寸,缝纫起来,一块一块的,就缀成了完整的织物。

一楼无锡伯伯在装无线电,做落地音响,各种零件摊在写字台上,老花眼镜下无锡伯伯握着电烙铁目不转睛;静岚家里呢,正在做凳套。凳子是静岚父亲自家做的靠背椅子,凳面是软的,加了海绵的,比硬板凳坐起来舒服多了,包了人造革的,母亲觉得应该保护兼美化凳子,得做凳面套和靠背套,但是布票紧张,钱当然也需精打细算,整块布裁剪做凳套是不可行的,于是决定废物利用,以碎布实现美丽计划。

除了自家角角落落寻出来的,周师傅家的、阿芳姆妈的、玫姆妈的,还有楼下朱家姆妈的、邻居阿婆的,都汇集在一起,原本的多余,等着华丽转身。女人和男人一起合作,男人将这些多余剪成三寸许的正方形,女人一旁踩着“蝴蝶”缝纫机正反包缝将之拼接。那些夜晚,静岚觉得家里安静而温暖,父亲不出门找牌搭子了,专心剪布片,平衡不同色调的碎布,母亲备课之余,专注踩缝纫机,此刻似乎也不那么为日常生活的收支焦虑了,神情温柔,宛然维米尔1669年画的《编蕾丝的女子》。当然,那个专心编蕾丝的女人是17世纪的荷兰闺秀,金黄上衣,白色花边领子,笼罩在光的晕泽里,亮而轻盈。眼前的女人需要承担职业家务的双重责任。一儿一女的生活学习,老母的赡养,工作的成绩,只是女人安之若素地接纳着生活的所有。专注于拼接,滚边,饰波浪状围边。四个座面,四个靠背,需要几个晚上的全神贯注。缝纫机“嚓嚓嚓”细密的声音在夜的房间里清晰闪亮,间或“咯”的一声,是女人换底线的声音,或者“咣”的一记,是男人帮女人拆开面板检查哪里被卡住了。静岚和弟弟做完功课,也帮着剪布块,不怎么说话,默契和安然隐秘地流动。没有吵嘴,没有皱眉,没有不安的脸色,日常生活的碎片似乎也在缝纫机的“嚓嚓”声中聚拢、弥合。

人去屋空的西大街,等待拆迁改造(龚静 摄于2015年秋)

碎布做成了“百衲”凳套,和靠背椅全然妥帖,全家人纷纷轮流在凳子上坐一坐。静岚隐隐地希望这样的时刻能够停留成日子里的永久,可是她也明白不会的,虽然她还没读什么哲学书,可是阅读生活本身也是哲学,缝缀生活不是片段所能担当的。“百衲”之后,凳套会漂亮一阵,但一天天旧下去的命运无法逆转。生活的碎片一如既往,难以轻易拼贴。

可是,专注的气氛令静岚想念。

无锡伯伯做落地音响的日子里,好像家里也都是很安静的,两个又长又大的长脚儿子都围着一起忙乎,也听不见无锡阿婆不满意儿子的声音传上来。

凳套做好了。还要做灯罩,落地台灯的灯罩。落地灯父亲已经做好,圆灯座和金属灯柱是请厂里朋友车的,电线灯头各就各位,就差个点睛的灯罩了。看看西大街五金店里的灯罩,要么没合适的,要么价格不划算,何不自己做呢。静岚觉得这个阶段父亲的手工兴致颇高,本来手也巧,手作后又有成就感,父亲很享受这种感觉,虽然嘴巴上是不说的。不开心的脸色似乎也少了不少。做一个好看的灯罩牵念了人心,屋子里的氛围似乎也因了灯罩而晕染了暖色。

灯罩的原料来自县医院里废弃的X光片子,尺寸大大小小的,黑乎乎的,灯光下一照,上面一根根骨头影影绰绰着,让人想起自己身体里的某个部位。不过,在成就一个灯罩的鼓舞下,这些部位都被静岚和母亲艰难地洗掉了,片子由黑变成了半透明状,然后在父亲手里剪了细长条,两张两张对合,中间加一片贴着花纹的白纸,一瓣一瓣地依次缝好折成喇叭圆形,顶部用金属丝做成灯头架,灯罩的工程基本完成,X光片微微的淡蓝从灯光里渲染出来,夹层的花卉纹样看上去温顺乖巧的模样。

好了,沙发做好了,茶几做好了,凳套做好了,灯罩也温暖地照着夜晚的屋子,虽然不如商店所售的乔其纱灯罩柔美,稍稍有点点硬气,可是糅合了人心的暖意。

静岚喜欢这些手工制作的时光,大人小孩的心思都集中在家里的这件事上,有共同的目标,不再为其他琐事分心,不那么亮堂的电灯泡投下的光晕,好像带来时间的暂停,暂停里,时间又那么温柔地抚摸着,光晕给了静岚深刻的印象,藏在心里,成为一团意象。可是,日子总在往前走,人和人在一起的日子,口角、争吵好像是日子上的一个个扣子,扣子有的紧,有的松,皆须心力解之。时间的停留总是短暂的。

短暂的停留也是停留。

短暂在那个时间倒不短暂,反而会觉得时间过得慢啊。

踏咸菜(韩王荣 画)

踏咸菜时,静岚的感觉就是这样。8支光灯下,一大缸咸菜哪能还没踏好啦。脚底心是老早发热了,一开始还穿着套鞋踏,后来干脆赤脚了,刚踩下去,碰到洒了盐的青菜,还有点凉和硌,慢慢的,双足与青菜盐水是似乎就该如此浑然天成。青菜渐渐出水,塌下去;再码一层,再踏。节奏均匀的脚踏,是有了自身的节奏了,青菜们在这种节奏中是否得到完美的按摩?不晓得,只见到它们低伏了,完成它们从青菜转身咸菜的使命,现在还是第一步,还要在发酵中静默等待,等待一棵清口咸鲜的咸菜的诞生。静岚和母亲轮流踏着,裸露的双足和青菜大概也在发生着只有此刻当下的反应,不是一见钟情,也不是自由恋爱,像是不得不为之的相亲,但相着相着竟也默契起来。昏暗的灯光下,在厨房一角踏咸菜的场景是静岚难忘的,踩下去第一脚的阴和凉,到一点一点脚底生热,再到浑身几乎出汗,一缸咸菜踏好,好像一夜之间从冬天重回夏天。

这一晚,运动着的缓慢,缓慢中的迅疾。晕光里一个冬天的辅助食材得以期待。当一周半月之后,从粗陶缸里掏出几棵汁水淋漓的咸菜,已经从水绿色转而为黑绿色,这种颜色已经自动设置为咸菜色,虽然不怎么鲜亮,却是踩踏着的双足和青菜和盐的最好的日子成像,咸菜炒毛豆,咸菜豆瓣汤,咸菜胡萝卜丝,咸菜刀削面……似乎不太符合现代营养学的咸菜,是蔬菜乏缺日子里的补充,却也是独特的风味食材。在西大街的日子,踏咸菜几乎是每个冬天里的标配。成年后的静岚看到西方电影里人们赤足踩葡萄以酿葡萄酒的场景,秒回201室时踏咸菜之感,东西方如此呼应啊,赤足,同样的赤足,无论青菜还是葡萄,或许只有裸见,才能酿成佳作。

踏咸菜的辛劳却也给静岚带来快乐,共同的劳作中家人之间彼此更加亲密,日常的琐碎得以消弭,好像8支光的光线柔和了周遭,纯粹在女性之间的家务操持,好像是更容易齐心协力的,有时候静岚觉得只是沉浸中双足“嚓嚓”的踩踏中,这样的时刻倘若一直下去,倒反而是好的。母亲也不必思虑收支如何平衡,一百元不到的家庭月收入如何应对开门七件事,兼及人情往来,这个表妹结婚要送什么,那个外甥成家封多少红包,两个家族的事务倘若照顾不平衡,家庭之间可能又会产生冲突,这个时刻只要踏好咸菜,青菜的汁液渗出来,不那么牛奶般乳化,也不似清水般清澈,一点点浑浊,却也仍然轻盈着。

静岚喜欢这样的氛围,好像劳作中有一种气息被抟成,注入身体,它不再只是劳作。就像有一年外婆做的那只八宝鸭,上桌开盖的那一瞬间,八宝鸭的香气缭绕在室内,所有人都皴上一层柔和的色彩,而同样的人,同样的室内,却常常彼此龃龉冲突,却又因血脉而不得不依然一个屋檐。

那只八宝鸭在回想中的静岚看来像某种仪式,西大街日子里最丰富的蕴结,家人间彼此纠缠的象征。当然,在它上桌的那时,不过是一只过年的菜肴,当然,无愧餐桌的压轴大戏,之前之后,几乎无法复制。

也只有过年才能买到冰冻的鸭子,所以需要严肃认真地对待一只鸭子,一般都做成酱鸭,可是有一年春节要请亲戚来西大街吃年夜饭,外婆决定隆重推出她的看家活:八宝鸭。八宝鸭的准备不仅仅是一只鸭子,鸭肚“内容”得早早备货——糯米、栗子、百果、核桃、花生、火腿,或者葡萄干,八宝当然只是一个“多”的比喻,少一样多一件无妨的。烹饪的过程好比一场大戏——序幕:将鸭开膛剖肚,洗净,然后往里填准备就绪的“八宝内容”,鸭肚子一下饱满丰腴起来,让人憧憬即将到来的美味高潮。第二幕:静岚见外婆用细细的棉线缝紧鸭肚,然后,置锅,隔水蒸。其时尚无煤气,用煤饼灶。中间还得去掏煤球灰,控制火势。第三幕:蒸好了,不表示大功告成,得入草焐子焐一阵。做,蒸,焐,这么着,才算幕终。

八宝鸭的香气渐渐在家里弥漫,它是一种鸭子和干果糯米融合起来的香,是无法一一分辨,但又知道各自的气息,就好象充满了植物、鱼和泥土的河塘,融合了春风秋雨的那种缠绵。闻着这种气息,期待压轴大戏上演的渴望随着天色暗下来暗下来就浓一些浓一些,大人小孩一样的心情,只不过大人喜上眉梢不做声,小孩喜形于色恨不得去掀锅子。想象着剪断鸭肚子上棉线时的瞬间那喷薄而出的情景,想着第一口八宝鸭的味道到底怎么样。

亲戚们都来了,静岚的姑妈一家五人,两家人团团坐好,一张圆台面。外婆和母亲不断在厨房和桌子间移动。冷盘,热炒,前半程差不多了,八宝鸭是时候上桌了,隆重“剪彩”,亲戚们隆重地各自吃第一口,然后隆重地称道。201室里缭绕着厚实的气息,食物和亲人间的。这一只八宝鸭,像是一年日子的总结,吃一口,哈口气,得小心翼翼地呵护着。其实八宝鸭的滋味也就是甜咸可口,鲜香恰当吧,但有了期待和想象,有了如此层层铺陈,平常就有了不平常。

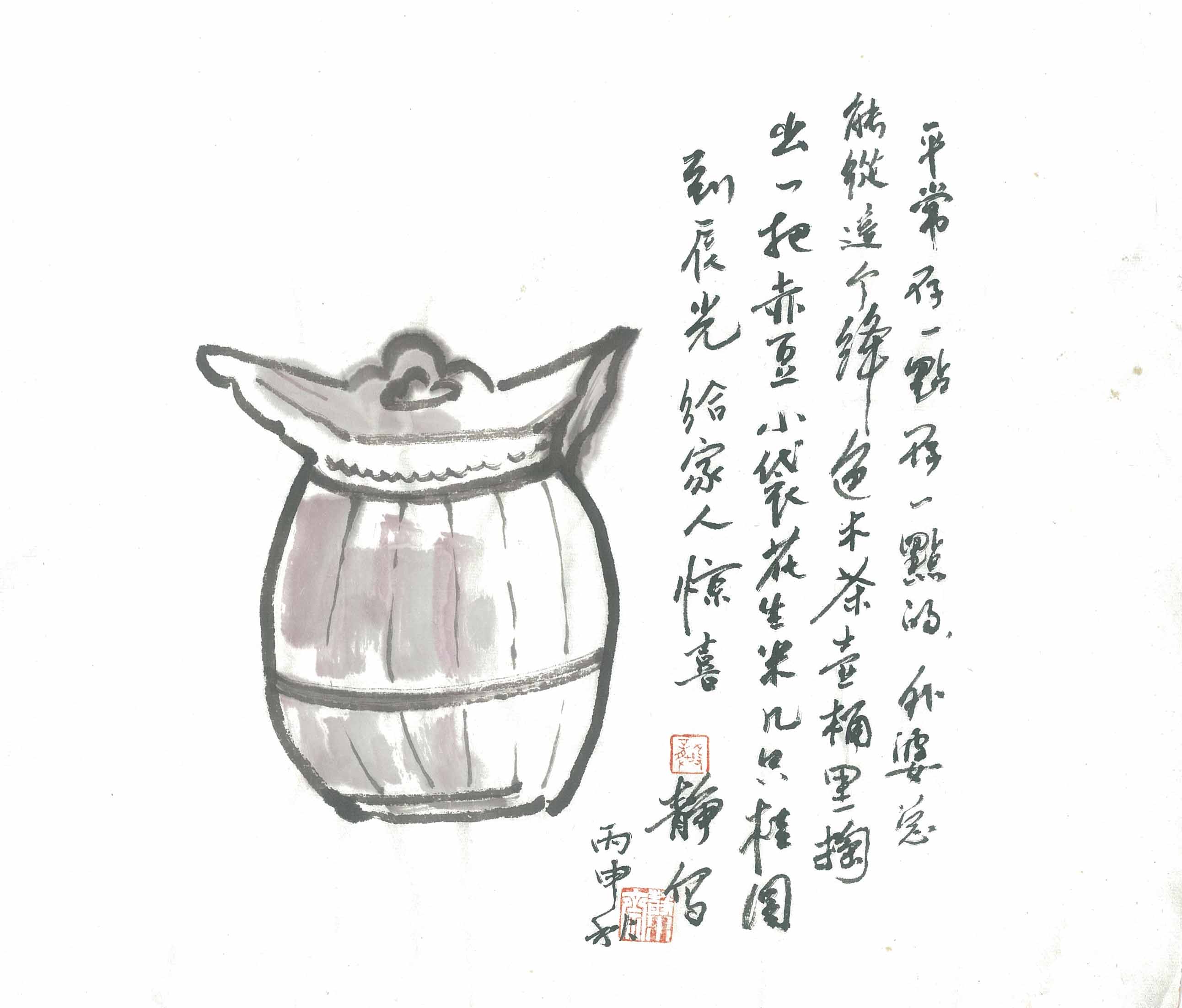

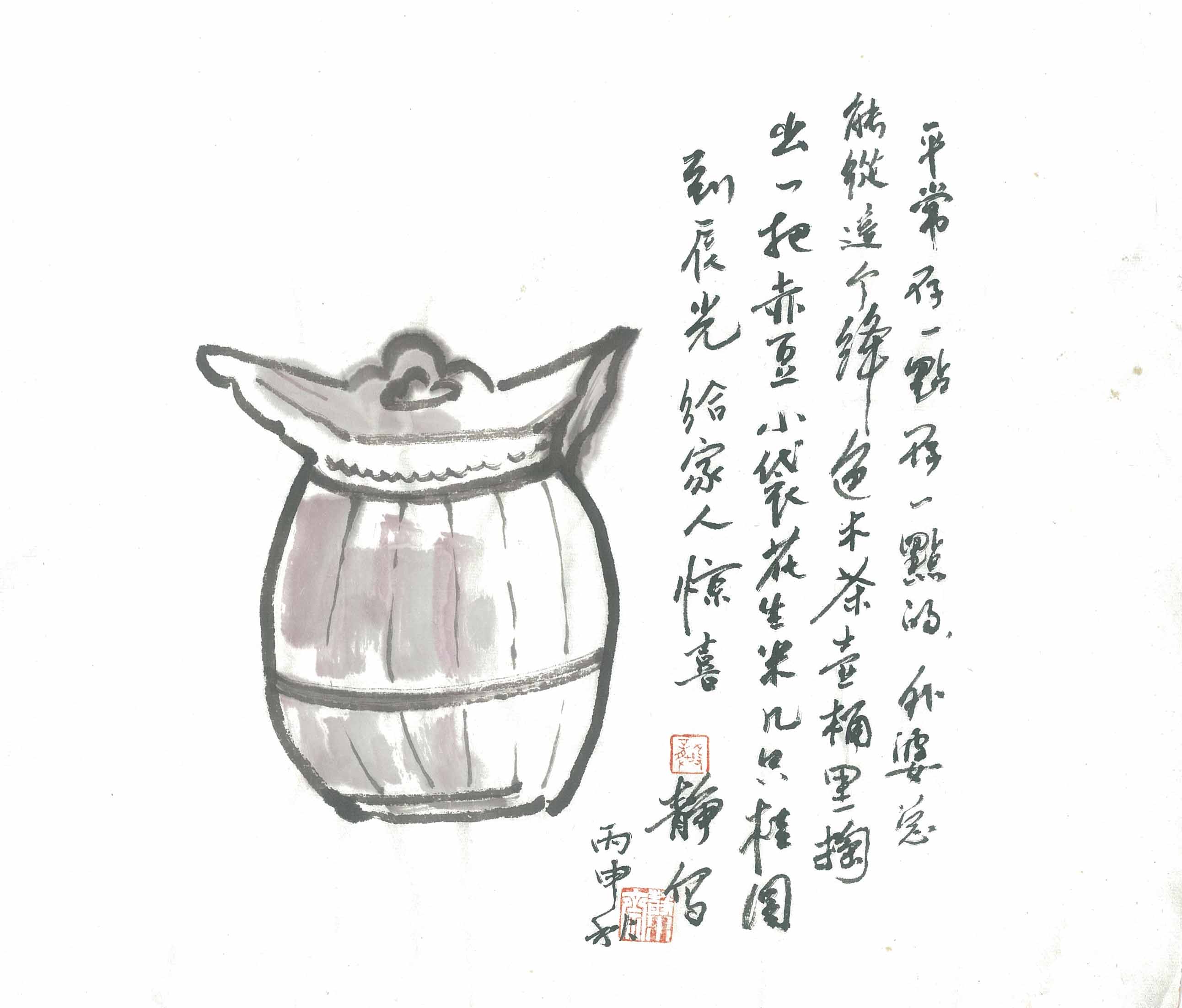

茶壶桶(龚静 画)

离开西大街后,外婆做八宝鸭的心力仿佛消失了,食材有了,她也不再提起。再后来,食材更容易获得,街上更多鸭子,活的、冰的、烤的、酱的,琳琅满目,但静岚记忆中没有第二只八宝鸭。八宝鸭真的成了隐喻,隐喻所有的,都是因缘际会,无法复制。

在西大街,静岚从小学三四年级开始就帮着家务,劳作是累的,但年少的静岚总会模糊地感觉到一些东西,劳作时,心跟着身体的劳作会产生某种沉浸,心也会在身体的劳作之外飘渺,操持日子,就是这么日复一日,一季一季,饮食大事和季节对应,琐碎,必须,她想长大后也该这么做么,外婆就不厌倦么,逃得掉吗?只是,劳作又在每天每季自然而然地继续着的,女孩子帮助做家务似乎又是天经地义的,而同时又被赋予了学习名列前茅的期待,幸好,静岚在劳作中倒不感到烦躁,做饭、洗衣、做点心,懂得季节和食材的关系,懂得食材的料理、口味,不必学习班式的学习,和外婆在一起做家务,就自然地懂得了。

水杉晒场

黄梅天要来了,大人小人都觉得雾数来,讲热么也不好算热,就是身上粘嗒嗒的,空气里也湿嗒嗒,绞一绞能出水的,楼前的泥地泛起一层湿气,那三棵水杉倒是水青水青的,场地上是不能晒衣服的了,上午伸好了竹竿,下午就得手忙脚乱地收进来,惹得头发湿濡濡的人只想冒火。江南的夏天就是这样不爽直的,它要有一点小曲折,仿佛石板小径那样拐个弯,才见着了黑漆大门。当炎日兜头罩下来时,夏天才算与人们交换热心热肺,认同了。

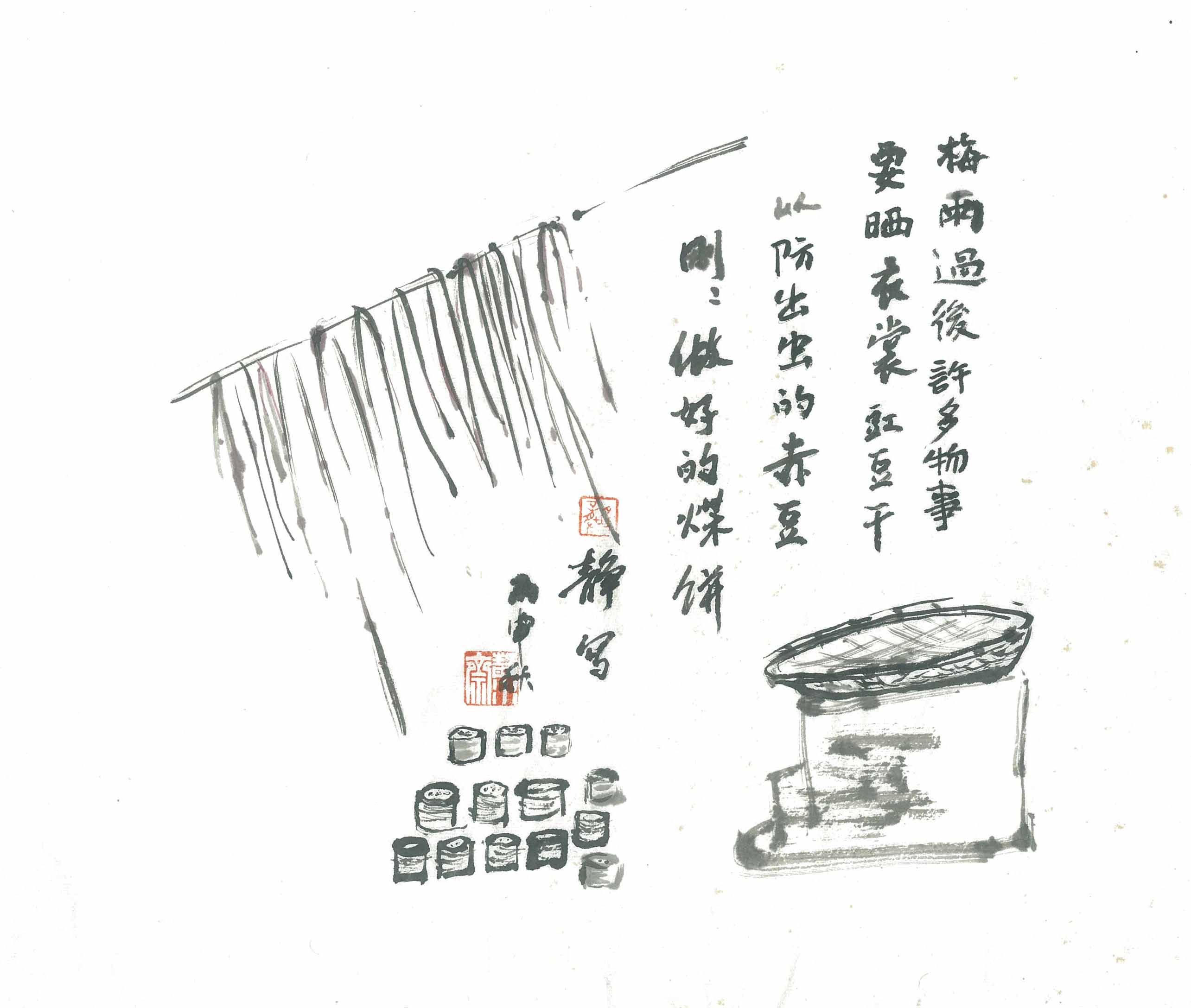

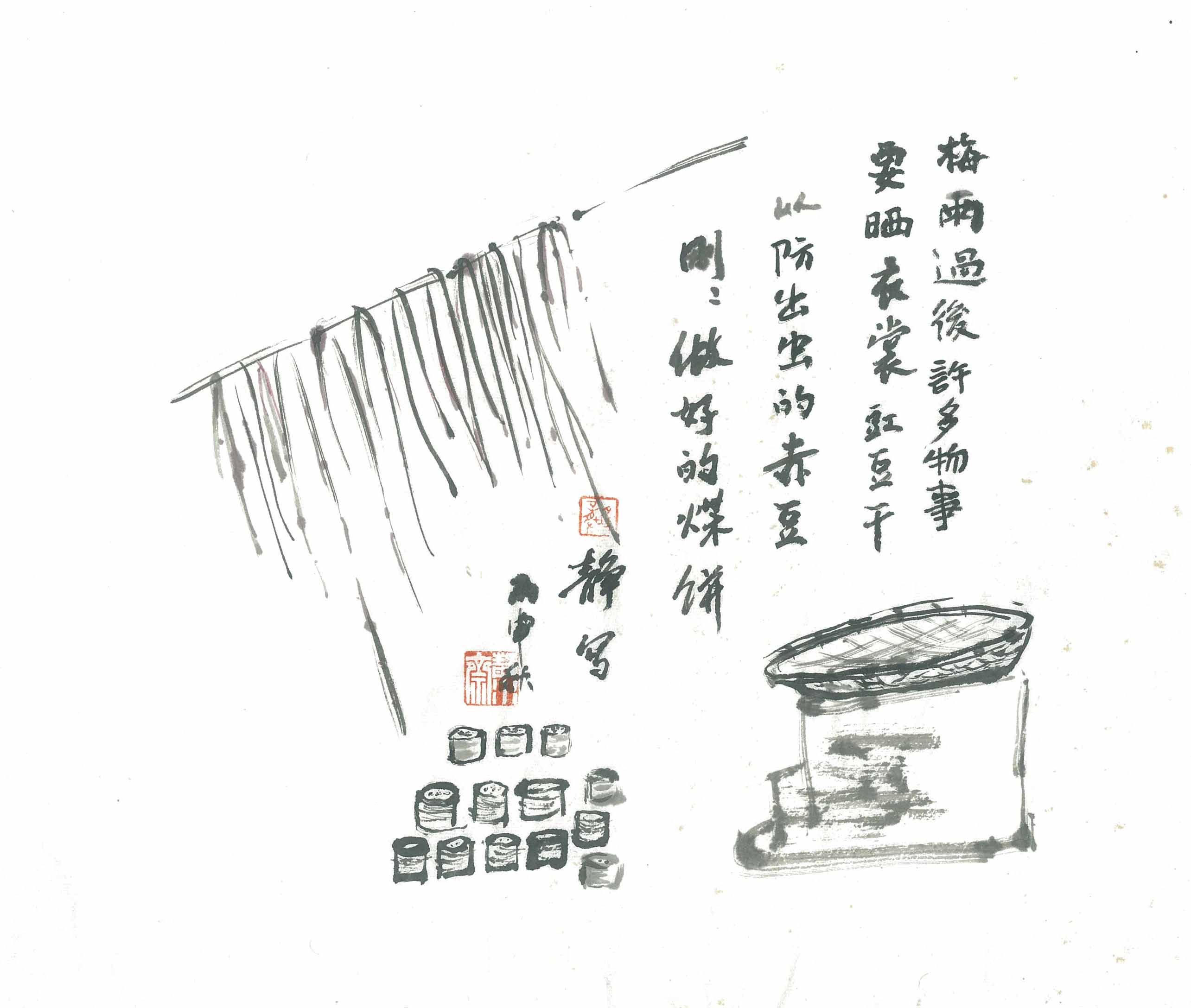

各种晒(龚静 画)

梅雨前,静岚晓得礼拜天要跟外婆一起去西下塘街的米店买面粉了。从项泾西街走,转到西大街,过了香花桥,就是西下塘街,走几十米,进弄堂,弄堂笃底,米店到了。大大的漏斗阁楼上伸下来,有两根管道通向木制柜台,朝外两个口子,一只买梗米,一只籴籼米,布袋袋候好,店员开关一开,“哗啦”一记,刹那间米就充满袋子,手脚要利索,否则在速度的冲击下,米容易洒在袋子外。买面粉是店员拿只木头勺子勺的,磅秤上过一过,里外匀一匀,不必像籴米一样有点小紧张。西大街周边基本上就这家米店,一般上中旬时会排队,发工资的时候啊,拿了工资,米面油盐酱醋先备好,省得月底米缸见底。外婆买的是颜色略深的标准面粉,准备做酱。酱做好,就开始每年一夏的腌酱瓜工程。

面粉和了水和盐做成一块块面饼,贴在竹制扁萝里,拿出去晒。檐下滴雨,就收了竹萝将面饼阴在那张老式抽屉桌上,一面稍稍干了,翻过来,竹萝上圈着一个个淡淡水印子,继续晒,好象每天和潮湿躲猫猫。

梅雨渐渐收干了天空,面饼呢,也发酵了,长出霉斑,毛乎乎的白绒,静岚看看心里有点发毛,到了外婆手里像在摆弄奶油蛋糕,她心满意足地将面饼切碎了,浸在一个酱油色粗陶缸里,面饼浮在酱油、盐、糖、味精等等融合起来的液体上,随着外婆的筷子沉浮,慢慢收拾起鼓胀的身子沉落下去。这个缸子在太阳闪亮的日子里就成了外婆的“重磅宝贝”,端着它下楼晒在场地上,夕阳里捧着它上楼。渐渐里面起了稠,发了泡,筷子一挑,粘连成丝了。外婆对静岚说:妹妹啊,跟我一道去买黄瓜。

考好试,放假了,有辰光。静岚和外婆早早地吃了午饭,就去护国寺菜场排队,等午市开张。本地产的黄瓜,小身材,带毛刺,卖相普通,却是腌酱瓜的好材料。买一竹篮,总是十多斤的样子,一老一少左右提了回家。提了重物,布鞋子搁着台硌路,疼。换个手,歇一歇,掏出手绢抹抹额头。到家,不忙坐,先洗黄瓜,一根根剖了,刮去中间的瓜馕,码在竹匾里,倒蛮像小孩子画的那种太阳边的光芒。等太阳将这些“绿光芒”晒焉起了皱纹,正好让它们投身酱缸,换个人间。

接下来的日子仿佛有点漫长,黄瓜在一天天的阳光里与酱亲密交融,情投意合,乃至难分难舍,不分彼此。太阳出来,静岚帮着外婆赶紧托起酱缸下楼晒。外婆老早在楼下朱家姆妈平房前的场地放好矮凳了;小雨了,下楼拿只斗笠盖上;落大雨,赶紧搬上来。天天上上下下。天天观察面酱和黄瓜的变化。当面酱渗透了黄瓜,黄瓜从青绿变身成酱色,差不多火候到了。外婆点了筷子尝味,朱家姆妈也抿了抿,点点头。从梅雨开始的劳作终于收获了。早已净了身的一溜玻璃广口瓶排在灶台上,将腌了一夏的酱瓜收藏。

绣花(龚静 画)

静岚拿着绷架绣花线去楼梯口和萍姐姐们一起绣花去了,外婆则耐心地在每个广口瓶的瓶盖和身体夹紧牛皮纸,生怕一夏的阳光溜走,酱瓜走了味。酱瓜瓶都排了床底下。诸事停当,她像个小作坊主似的,专门匀出一些,切成小段小片的,盛在饭碗里,分送阿芳姆妈周师傅玫姆妈们尝鲜,随口喃喃:过过泡饭,过过泡饭。晓得不是啥宝贝,但也是自己做的家常美味,而且从未失手过,外婆心里其实是美滋滋的。

早晨酱瓜过白粥,酱瓜炒毛豆过泡饭,夏天的晚饭这样吃最是爽口。酱瓜切碎了夹在淡馒头里,馒头的面香和酱瓜的咸鲜参差,别样爽口,配合豆浆当更完美。豆浆倒是便宜,项泾桥边上的那家饮食店早晨供应大饼油条糍饭糕海棠糕,豆浆是一定有的。店里的师傅老清老早就起来熬豆浆了,新鲜熬制的豆浆,在一个直径几乎一米有余的铁锅内沸腾着,铁锅坐在柴烧的大灶头上,西大街上的居民都来这里排队拷豆浆,一碗2分钱,碗大碗小,师傅也不介意,那种大口搪瓷杯子最是容量大,还方便手持。一旁的师傅炸着油条,3分一根,静岚一般在父亲发薪日的第二天来这里买一次油条,10根,每人2根,外婆总会省下一根,剪碎了,添了葱花和酱油,中午做酱油汤喝,日子就是这样节省仔细地过着。床底下一排的广口瓶酱瓜,当然也要慢慢吃,总要吃到翌年的春,一截落空的日子,正是乍暖还寒时分。不过,春天来,梅雨季又要来了,去夏留的面酱,就成了老料,等着在雾数的江南之春里发酵的新酱,交融起来腌制夏天。

过日子,是很多东西都要晒的,食物要晒,衣物要晒,水杉下的泥地就是一个晒场,容纳日子里的所有。

太阳出来的日子,楼里的、平房里的,大家都变着法子拓展这块有限的空间,上下左右错落层叠,就差在水杉梢头披挂上阵了。靠着墙跟的,矗着几双布底鸭舌鞋,黑直贡呢的、灯心绒的,鞋跟坠满整双鞋子的水分,一滴一滴地淌出一条水痕,几乎要滚到小道上。紧跟着鞋子的,是刚下家用煤饼机的煤饼,北方人称蜂窝煤,12孔小眼,火钳夹起时需要屏住气对准煤球炉里的铁柱子,否则通不了火。这个时候呢,它们其实是外强中干的,软软地虚弱着,一碰立马瘫倒委地,要靠了阳光来紧肤强钙。静岚有时也逞强,从父亲手里接过煤饼机,装满煤屑,卯足了劲,将上面的压制机压下去,夯实夯紧,然后拿开压制机,翻出煤饼,用刷子刷净表面浮屑,煤饼闪着黑精精的光,光润匀称。其实,静岚这时的胸口和手臂隐隐作痛着,毕竟这是重体力活,可是女孩子的心里其实也有些欢喜,幼细的胳膊简直也能做出煤饼,当然,当成年后的静岚回想起这些,是略略心疼的,明明不是少女能做的,却要逞强,还做了一次又一次的。人还是尽力而为就好了。可是,当时的静岚怎么会这样想呢,生命向外敞开着,也渴望表现生命的敞开。做完煤饼,她喜欢仔细地把煤饼排成一个平行四边形,看着它们列阵晒场,略略生出清简的气势来。

墙脚是可以靠很多东西的,鞋子、煤饼,还有马桶和马桶刷子们,也不需要避什么嫌的,阳光一样钻进去留香。

要晒的重头戏自然是衣服和被子,大家都心照不宣地平均分配着晒场。这边一家支起两座自制的竹子三脚架,搭一根竹竿。那儿竹子绑在了水杉树间,飘些轻装上阵的衣服。前面小小的水泥台上,搁着两竹匾自制的萝卜干。而右前方呢,则固定穿插着竹竿和木头架子,晒着些季节里的逗号:雪里蕻,豇豆干,酱菜缸子,鲜香菇,这些逗号点的不是用力的句子,却连缀起日子里的念想,是精打细算地浮在日子里的暗香。太阳热辣的夏日,平常的衣物自觉侧身,把大片地方让给箱柜们晒霉。毛衣毛裤、棉袄大衣、压箱底的布匹被面,昔时做新娘新郎穿的锦缎短袄,甚至已经少年了的儿子女儿的小裙子小围兜,留着见证似的,好像要把经年历月的斑点霉气一股脑儿都晒了,年年如此,似乎家家户户都是阳光收藏家,虚无渗入实在,附身纤维肌理。这些衣服重新上身,或者继续沉睡,年年焕然,却也拥有层层叠加的气味。

晒霉的时节一般都暑假了,静岚当然帮着母亲外婆一起晒,毛衣棉袄之外,那几匹压箱底的老布是断断不会忘的。外婆拿出那根长长的黄铜钥匙,打开平时难得打开的老式箱子的铜锁,摸索着,将两匹老布拖到箱沿。那是外婆年轻时手织的。90厘米左右的窄幅,深蓝底子,红黄绿白的条纹,自己染的色,颜色参差,不稳定,色度似乎也亮了些,与时兴的毛涤纤维一比,似乎有点土气了,不过,又似乎很是压得住。纺纱、捻线到染色织布,全程手工匠心,陪着人过日子。静岚记得小学时母亲去“五七干校”下乡劳动回来,穿的是老布衬衫,割稻插秧,吸汗。“的确良”,大太阳底下,要焐出痱子的。后来母亲的一件方圆领的格子老布两用衫改小了给静岚穿,米灰底上蓝格子,清清爽爽的。还穿过靛蓝条纹老布做的裤子,红底蓝纹的罩衫。老布的手感自然是不如机织棉布,比较硬实,摸上去糙糙的,可是老布耐磨耐洗,久了,倒也渐渐柔软起来。

嘉定农村有个习俗,嫁女儿是一定会陪嫁老布的,缎子被面几条是放在床上让人看的,老布则压箱底,有的习惯垫在棕绷床板上,上面再铺棉被被单等,这铺床的老布纹样就比较讲究,凤凰牡丹之类的,祈福的意思了,有这样一床老布垫底,像是接下来的日子有了一个结结实实的开始。

晒了老布,还有的忙。酱缸之外,豇豆干,茄子干,都要晒啊。上午晒正面,下午翻反面,360度全方面地晒。都是且菜肴且零食的吃食。茄子之前是腌过的,晒干之后,咸鲜里还有点甜,韧性有嚼劲,很适合暑热里爽口,有点像话梅呢。晒场的上午特别忙碌,女人们穿梭不息,搭好地方,摊好所有的晒物,不厚此薄彼。倘若雨后晴天,半干的泥地上现着一个个浅浅脚印,大小不同,虚实相异,仿佛杂乱细碎,却立场坚定方向明确。午后,软泥渐硬,不怎么分明的脚印又盖上一层,是女人们翻晒的身影,厚薄挪位,上下移动,里外翻转,太阳虽然自管自地走去,可也热力不减,说不定看着云层下面这些小人小物的,正提供了一个怜香惜玉的挥洒机会。翻晒的女人自然随口聊几句,眼光瞄几眼对方所晒——那件锦缎棉袄的式样不错,明年我也照样来一件;哦,她家有海虎绒大衣哪,心里不免涟漪荡开几许,晚上家里的那位就准备耳朵听唠叨吧。其实女人也是自己嘀咕给自己听的,似乎活着就得有些心劲的意思。不过这样的时候,女人们面上还是很怡恰的,顺手扶正人家的竹竿,搭个手帮个忙什么的是常事。有的女人翻着翻着,说笑起当年往事来。

年年地晒着,衣物、食物,各种,好像一年一年的日子就是这么自然而然地过下去,虽然手头紧巴巴,心头愁着柴米油盐学费人情往来,也许是潘多拉的盒子没有打开,也许是彼此间差异并不天壤,所以人心都还比较安然定心,觉得总可以这样慢慢过,好好过,孩子总归会长大,日子也总可以好起来点的。单位里发箱盐汽水是额外的欢喜,多了几块洋钿奖金就笑得蜜汁似,攀比是有的,只是也攀不到哪里去,不过就是暗暗地在小处较点心劲吧。

静岚年年帮着外婆母亲晒霉,呼吸着阳光的能量,呼吸着晒过的衣服被子流溢的松软的温热,呼吸着长着水杉的这片泥地在安静中逶迤连绵的味道,少女的她心里似乎总有些东西在晒霉的同时收藏了些什么,彼时是有意无意的、模糊的,却也是点点滴滴的,似乎也压在了箱底,比老布的肌理柔软些,肌理倒是仿佛,经纬却分明朦胧,也许得在很多年以后才能了然。

十几年以后静岚曾经两三次重新走进这方空地,水杉倒是茂盛着,可是这块如此生机的泥地却如此狭窄,甚或逼仄,化粪池是封闭了的,晒鞋晒煤饼的墙根变成了小房子的墙壁,可以摊开煤屑做煤饼,可以请走街串弄的篾匠架起木架来修棕绷藤绷的地方,都变成了搭建的小屋空间,三两女人坐着聊天,间或一人提着痰盂罐出来,一只炉子孤零零地立在空地和楼房的边缘,在树和树之间,静岚恍惚看见一个小姑娘一个人在跳橡皮筋,皮筋越绑越高,挑战着腿和脚趾的跳跃感灵敏度,倏忽间脚尖一个穿越,外侧的橡皮筋就勾到了内侧,再一个勾脚,反向而行,速度和敏锐,缺一不可,小姑娘像是在进行一种仪式,一种自我认同的形式,那是静岚自己,她看着这个幻化的身影,身影里跳动着好胜和不服输的劲,她深呼吸,深呼吸,不是遇见,也不是告别,它存在过,存在着。

听到四个姑娘玩沙包的声音,追逐、欢笑、你胜我负,彼此的不甘心,那是静岚、小峰姐姐,玉同学,就是豆腐大妈的女儿,还有后面公房楼里的同学,沙包是阿芳姆妈用碎花布缝制的,裹了黄豆的,掂在手里沉甸甸呢,若是被扔中,也是有点分量的,好在冬天才是疯玩沙包的季节,扔的人要稳准狠,逃的人得灵敏灵活,窜来逃去的,皮肤舒展了,汗毛舒展了,掌灯时分,晚饭了,依依不舍地告一段落,呼哧呼哧地上楼,脸色通红。

现在的西大街生态(龚静 摄于2015年秋)

也是这些姑娘们,也在这块泥地上,礼拜天,粉笔画出大小格子,玩起了跳房子,随便在地上挖片小碎砖,单脚起跳,津津有味的跳房子游戏可以跳上大半天的。蓦地,一声“鸡肫皮、甲鱼壳,有伐?”,走过来一个低矮个的老头,颔首,躬身,腰直不起来的样子。声音有点闷,往下沉的感觉,老头虽然躬身而行,但步幅不小,一转身就进了其他弄堂,好像他知道收获不会太多,叫一叫就是一个表明身份的意思。鸡是几乎只有在过年才可以配给的,还是冻的。即使养只把鸡,毕竟不比农村,不方便。甲鱼倒还有得卖,是村人从乡下河渠里捉来的,也似乎不怎么贵,比鸡却是便宜的。虽然资源稀缺,一旦逢着,人们就小心洗净那个小小的鸡肫,晒干,存着,等着哪一天有人来收。跳房子的底楼姑娘听到老头的声音,赶紧双脚并拢奔回家,家里窗台上的鸡盹皮晒了好久啦,正好卖给老头打打牙祭。老头已经走过去了,马上要进斜对过的新村了,听到姑娘的叫声,折回来,生意虽小,做一笔是一笔的。

水杉四季枯荣着,吸收了在泥地上所有的经过,所有的气味,太阳的香,粪池的臭,梅雨的粘湿,纳凉的饭菜,夜灯下钻出水泥墙的壁虎,泼在地上的水汽,水泥台上的乒乓,扔沙包的笑声,跳橡皮筋的心劲,青苔爬上水泥外墙,钻出青砖缝,阿芳姆妈家的外墙上爬满了楼下平房里王家的丝瓜藤,好像凭空在路中间搭了个丝瓜拱形门,丝瓜伸手可摘,当然,邻居们没有人会去摘的,大家都懂得丝瓜虽然不算多,多少可以贴补点家里开销的。

暑热里,下午5点钟,平房里的方家爷叔下班回家,已经往门口的过道泼了几面盆冷水了,水泥地吱吱地吸饱了水,慢慢地阴下来,过道就在泥地边上,只不过一个高一个低,形成了错落,他搬出一张折叠小方桌,一家三口开始吃夜饭,咸菜毛豆,冬瓜咸肉汤(咸肉当然只有几片,吊吊鲜头的),拌黄瓜,米饭是粳米籼米各半的。吃好夜饭,又搬出新买的9吋黑白电视机,方方正正地置在小方桌上,《小兵张嘎》开始了,正好纳凉的方圆邻居都挪了小板凳过来看,其实那么小的黑白屏幕能看清什么呢,不过就是一个看电视的意思,电视呀,新奇的么事,边上路灯下郭家兄弟和三楼一对兄弟的四角大战正酣,壁虎在墙上爬来爬去,大人说壁虎吃蚊子,不伤人的,勿要吓,四角大战的男孩们一心在棋子上,哪管什么壁虎,直到公共水龙头从哗啦啦水流不停,铅桶、搪瓷面盆,塑料桶、铝盆,统统不见了,到滴滴嗒嗒好似瞌睡来袭,男孩子们才呵欠止不住地打,草草收了棋子,胡乱叠好纸棋盘,塞进盒子了,一手提着板凳小桌,上楼睡觉去了。

静岚帮着母亲拿着蒲扇和毛线,拎着父亲做的折叠矮凳,也上楼去了。暑假纳凉,晚上这点时间母亲也是手里不离活计的,秋冬的毛衣毛裤紧着织几件,上下针是烂熟于心的,不必眼睛盯着,就着弄堂口吹来的风,有一搭没一搭地闲聊,毛衣的后片也寸寸高。静岚已经学会了一般的编织针法,帮着母亲织一截是没有问题的,织成一副半截指头的手套也是暑假功课之外的余绩,都是零头绒线,正好织横条纹,一条红,一条黑,夹花一条米白色,倒也搭调的。纳凉时也正好绕洗好的绒线,拆了旧毛衣,拿只靠背椅子当绕线板,最后打结收口,洗净晾晒,搭根竹竿在两棵水杉间,酷热暴晒,上午拆洗,二三点钟下楼翻个身,傍晚就能干了。夜饭后乘风凉,静岚双手圈绒线,母亲绕,半卷过去,汗湿嗒嗒,脱下来,绢头擦擦手臂,继续。当然,也有散手纳凉的时候,无事蒲扇摇摇,听听闲话,吹吹夜风,喝口决明子茶,夜过起来很快。

豆腐大妈总比人家早回去睡觉,其实她下午午觉过了,出来跟乡邻们白话散心,骂几句女儿,成绩差,笨肚肠,早点出来做生活算了,小玉坐在她藤椅边的小矮凳上,不响,反正被骂惯了,让她骂,最多眼睛白一白算数,邻居们劝几句,豆腐大妈才不响了,脖子晃了晃,歪在藤椅靠背上,眯了会,张开眼,起来拉拉朝阳格方领衫,自言自语,一早还要起来呢,去睏了,明朝会明朝会。顿一顿,别过身,不忘呵斥几句女儿:死货色,你也早点回屋里厢睏觉,勿野在外头深更半夜,明朝早点起来煤炉生好,功课做好。小玉小声道:晓得了晓得了。等豆腐大妈推门进去了,烦煞了烦煞了,小玉嘟囔。

龚静:上海人。1986年毕业于复旦大学中文系。现任教于复旦大学中文系,副教授。中国作家协会会员。上海作家协会理事。第三届“上海文化新人”荣誉称号(2000年)。首届朱自清文学奖(散文)(2006年)。第六届冰心散文奖(散文集)(2014年)以及其他文学奖项。出版有《行色》、《遇见》、《书·生》、《写意——龚静读画》(初版和修订版两种)、《上海细节》、《上海,与壁虎一起纳凉》、《要什么样的味道》、《文字的眼睛》、《城市野望》等十多部散文随笔集。作品被收入《上海五十年文学创作丛书·散文卷》、《繁华与落寞》、《上海作家散文百篇》、《你可以信赖他——2002笔会文粹》、《新时期嘉定作家群》(作品卷/资料卷)、《清澈的理性——科学人文读本》等多种散文选集。作品曾收入上海市高中语文课本。

龚静:上海人。1986年毕业于复旦大学中文系。现任教于复旦大学中文系,副教授。中国作家协会会员。上海作家协会理事。第三届“上海文化新人”荣誉称号(2000年)。首届朱自清文学奖(散文)(2006年)。第六届冰心散文奖(散文集)(2014年)以及其他文学奖项。出版有《行色》、《遇见》、《书·生》、《写意——龚静读画》(初版和修订版两种)、《上海细节》、《上海,与壁虎一起纳凉》、《要什么样的味道》、《文字的眼睛》、《城市野望》等十多部散文随笔集。作品被收入《上海五十年文学创作丛书·散文卷》、《繁华与落寞》、《上海作家散文百篇》、《你可以信赖他——2002笔会文粹》、《新时期嘉定作家群》(作品卷/资料卷)、《清澈的理性——科学人文读本》等多种散文选集。作品曾收入上海市高中语文课本。