每年去香港,我都会去看看我的姨婆,她已经安息在香港华人基督教联会薄扶林道坟场三十多年了。去年十月,到香港参加世界华文文学第十届大会,一个秋末尚还凉爽的午后,我和妹妹新桂、表哥尔椿来到墓地祭拜。当我拾级而上登临墓地时,阴霾的天空中漏出了一线微弱的阳光。墓地依山临海,风水不错。每一次我和新桂、尔椿祭拜完毕都不会匆匆离去。我们坐在墓穴边上聊着姨婆的生前,仿如在家和姨婆坐着说说话。

与姨婆并列的是姨公伍于簪的墓,他是民国孙中山先生的亲密战友。我在墓碑上读到了他的生平介绍:“于簪伍公有功民国革命臣子,夙以殷富为商界重溯。民国九年公随军运筹粮草军需。民国十一年,总统遇叛军蒙尘困守兵舰煤粮财用告罄,总统手谕下属赴港与伍公面商,筹款不三月,军需源源接济,公之力为多。……”

姨婆黄淑英和伍于簪墓地

如今网络发达,在网上搜索了一番后,看到的文字和照片增加了我对墓碑上这位方脸敦厚的姨公的认识。在中山学术资料库中找到一份资料:1922年孙中上大元帅的任命书:

任命梁长海 伍于簪为国民银行正副行长令

民国十一年(一九二二年)一月七日

陆海军大元帅令:任命梁长海为国立中华国民银行行长,伍于簪为副行长。此令。

孙中山

中华民国十一年一月七日。

看来姨公不仅如墓碑上所记录是孙先生的“供给局长”还是孙大元帅的“国民银行副行长”。这些文字体现出的实质意义就是姨公曾经倾其所力,持之以恒地支持着孙中山先生的革命事业。是军需和经费的重要来源,备受倚重。

原来伍于簪来港经商后,于中环文咸西街创办海兴长米行,执米业之牛耳;后与弟伍于笛经营广合源参茸行。而梁长海先生是越南米业的大佬,他们都是孙中山的挚友。孙中山从事革命活动,身边支持他的有一批殷实的商人,伍于簪掌握着香港的米业,难怪他承担起了军需和经费的重责大任。他支持中山先生从事革命活动二十多年,从北伐到建立民国的许多重要的历史时刻都留下他的足迹。据记载,1905年为革命需要,伍于簪协助陈少白出资入股《中国日报》,成为该报股东之一。1910年伍于簪参与发起了粤省华服剪发会,提倡华服剪辫。伍于簪是深受孙中山先生信任的革命战友,1923年夏孙中山先生偕夫人宋庆龄,伍于簪、伍学晃、杨西岩、杨仙逸等10多位华侨在广州乘船往肇庆游览鼎湖山。

据广东林以森、谢玉清文记载“那是民国十二年(1923年夏),孙中山先生偕夫人宋庆龄,和广东第五军长、广州卫戍区司令魏邦平及伍学晃、伍于簪、杨西岩、杨仙逸等10多位华侨在广州乘坐大南洋电船,由二沙头启航,前往肇庆游览鼎湖山。一路上浏览江河沿途两岸的美丽风光。

伍于簪(伍于簪左4,梁长海左5)

“约行了6个小时到达肇庆峡口的罗隐涌。孙中山先生即和随行人员离船登岸,步行约10分钟,便到了庆云寺下院——‘憩庵’。四周遍植翠竹与参天大树、竹木相互辉映,一年四季苍翠欲滴,庵院清净,风景优美,为鼎湖十景之一。

“孙中山先生一行在憩庵休息不到30分钟,庆云寺僧人便派出数队‘山轿’来接,孙中山对轿夫说,我们议定步行登山,沿途观赏鼎湖的大自然风光,不坐‘山轿’了,谢谢你们的好意!他们由憩庵出发,沿着通往鼎湖山庆云寺那羊肠小道边行边说,谈笑风生。行至鼎湖山中的半山亭,在亭中休息了半个多小时,继续登山,到了庆云寺大门口,寺内众僧,由住持率领,合十欢迎。到了寺中安排在客堂坐下,奉上鼎湖山著名特产——紫贝天葵。孙先生饮后连声赞好。

“孙中山一行,晚上住在庆云寺内‘精舍’。据传,此晚,他们开会至深夜十一时许才就寝。翌日清早,他们起床洗漱完毕,僧人便到‘精舍’热情地请他们到客堂进早斋。早斋后,孙中山又偕众人游览鼎湖山和白云寺。 ”

2004年10月19日,位于广东省肇庆市的千年名刹——憩庵举行隆重仪式,为孙中山先生纪念碑亭落成揭幕。孙中山孙女孙穗芳博士专程赶到肇庆参加揭幕仪式。

姨公我没有见过,与我的生活并没有任何交集。可是姨婆黄淑英,却是养育我成长的最亲的亲人。三十多年前上海四月的一个奇热的星期六,我刚从市郊的大学回到家里,急着脱下春装,换上短袖衣服。只见姨婆热红了脸,穿着薄薄的衬衣,袖管挽过了臂弯,把两只多年操持家务而青筋粗暴的手臂露在外面。她在窗台上忙着晾晒冬衣,这奇热的天却被她看作稍纵即逝的晒衣的好机会了。

姨婆中年时

中午我和她面对面地吃着她特地为我做的土司面包。我告诉姨婆,下午学校在市区有个活动,我还得出去。似乎是第一次,我觉察她有些不悦,嘱咐我早些回来。傍晚回到家,晚饭之后我又在台灯下忙着写自己的东西。她忙完了,来我桌边稍稍坐了一会,说她觉得挺累,然后回自己的屋睡觉去了。

我不曾想到的是,第二天清晨我还沉湎在睡梦中的时候,她已经永远地离开了这个世界。她是在睡眠中离开,仿佛她前一个晚上对我说觉得挺累的话,就是与我,也是与这个世界的告别。可是她说得很普通,很平淡,丝毫没有引起我的注意。

当我奔到她床边的时候,我看见她脸色是苍白的,除了这点异样,她的神情还是依旧地安详,就像在睡眠中。我用手摸她的脸和手,仍然有着温暖的余温。可是毕竟她是真正地离开这个世界了。

生命的消失往往是那么不可琢磨,那么迅速,我们才说再见,可是才一松手,对面那一个活生生的生命就不翼而飞了,再见转瞬间成了永别!也就是那一次,使我对生命的脆弱有了切肤的痛感。

姨婆的突然离世,是我第一次体验到生命的脆弱。人生灿若晨星?稍纵即逝。沉睡中的姨婆依然在我的面前,我依然可以触摸她的肌肤,可是她再也不会睁开眼睛对我说话!而且从此往后,我们永远都不会相遇,我和她将永远分隔在阴阳两界!

在整理姨婆的遗物时,我重又看见那本粤语的《新约全书》平平整整地放在她床头的小柜里。 “文革”年代浸淫在红色造神运动中的我,曾经毫无顾忌地和姨婆开过玩笑:“阿婆,这是骗人的,你也相信?”“它教你怎么做人,怎么会是骗人的呢?”她依旧和颜悦色。 “现在这里也没有教堂让你去啊?”“只要自己照着去做,仪式并不是主要的。”确实,她从不去教堂,平时也不会装模作样地捧着那本《新约全书》,她是默默地恪守着自己所信奉的人生信条。

我不懂耶稣,更不了解姨婆的过去。直到她老人家溘然长逝后,我才依稀了解到她一生经历的许多不幸,一生又作出了多少奉献。她十五岁嫁给年届四十的姨公,姨公原先的妻子已去世,可膝下遗下一行未成年的孩子。养育这些孩子的繁重家务自然落到姨婆瘦弱的肩头。

对于姨公伍于簪,我并无了解,只听外婆对我讲述过他死时的惨痛。墓碑上也不会记录姨公命运的坎坷。姨婆曾经告诉我:他们的美满生活没有过上几年,姨公的商号在严酷的商业竞争中败于亲弟弟之手。灾祸连着灾祸,在结婚的十二个年头,姨婆又眼睁睁地看着丈夫的一条腿在一次打针后引起的细菌感染中慢慢腐烂,直至被夺去生命。

姨婆二十七岁守寡,之后不曾再嫁。她不曾生育,没有亲生骨肉,可是被她抚养长大的后代却有两代人:我的母亲是一代,我和兄妹们是第二代了。抗日战争时,我母亲的父母早逝,姨婆便将我母亲当作自己的女儿加以抚养,在二战中沦陷后的香港逃难谋生。建国初年,我的母亲刘素明和父亲叶以群在上海结婚,姨婆又从香港赶来,肩负起了照顾我们的重任。

孔子说:人到七十,从心所欲而不逾矩。姨婆到了将近古稀的年纪却又逢“文革”灾难降临我家,父亲蒙冤辞世。生活中连基本的物质供应也是捉襟见肘,更不能从心所欲。最折磨她的是“文革”十年,面对政治迫害给我们家庭带来的经济困境,是她慷慨解囊,倾其所有,用她抚养大的姨公的孩子寄给她的外汇救助我们。

在我的记忆中,姨婆是一个十分坚韧的生活者,我尚年幼时,有一次她抱着我去医院看病,在黑暗的楼道里下楼梯摔倒,双手却仍紧抱着我不松手。我毫发无伤,她却摔伤了腿,从此要在一只鞋里垫上鞋垫走路才能平稳。即便在物资极度缺乏的“文革”年月,她仍能让我们五个孩子,在有限的食物和衣着面前过着有尊严的生活。每逢春节,只要有米和萝卜,她会自己磨米做萝卜糕给我们过年,并分送亲朋。只要有面粉,她会用猪膘熬油做薄脆给我们。每一次我都是她最有力的帮手。我自幼与她同住一屋,家境好时,寒冬里,她会在热水炉里煮个鸡蛋给我做宵夜;家境差时,午夜下班回家也总少不了一碗清清爽爽的面条。 “文革”年代,领袖一句要准备打仗,到处建防空洞,家家户户挑泥做备战砖。她捏泥打砖,从不落人后。她一生中经历了民国的艰难,又在古稀之年经历“文革”的磨难,可是她始终是那么坦然,临危不惧,平静地面对生活中个人力量无法驾驭的各种难关。

叶周幼年与姨婆在一起

此行香港我住的酒店在九龙尖沙嘴的柯士甸道,而那个区域就是80多年前姨婆携我的母亲曾经住过的地方,现在已经完全变了样。抚今追昔,缅怀故人,感慨无限。

在香港会友是一件十分高兴的事,与热情支持我的《大公报》副刊编辑孙嘉萍、盛北星聚了会。我有许多回忆文坛前辈的文章都是通过他们认真编辑在报纸副刊发表,后来这些文章又结集出版。其中由上海三联出版的散文集《文脉传承的践行者》出版后已由美国哈佛大学和斯坦福大学燕京图书馆收藏。

还见到了老朋友马洪恭先生。去年见他还是英气潇洒、面色红润,今年显然瘦了,但神采依然飞扬。言谈间他久久握着我的手,与我四目相对。我问他何以有此形象上的变化。他坦言世事多变,好几位尚还在壮年的同胞竟然被癌症逼得走投无路。生命遭遇致命危机时求救于他,他便运用多年积累的知识和功力,帮助同胞抗病救生,难免精力交瘁。可庆幸的是,以助人为乐事的他,终于听到了友人康复的好消息。

看着面前的中年马先生,听他谈起癌症对人类的威胁。我忽然想起从小一直听姨婆念叨的一位马叔叔。记忆中从照片上认识的马叔叔,与面前的马先生相貌有些相似,长方脸,黑发微卷。姨婆曾将一枚寸半的镶了花边的照片压在床头柜的玻璃下。姨婆常说:马叔叔是她的干儿子。记得姨婆在上海时时常保持通信不多的亲朋中,他是频繁的一位。我看见过这位马叔叔和美丽的夫人的合影。他们一直住在广州。

有一次姨婆说起姨公的故事,紧接着又说了马叔叔的父亲的故事。马叔叔的父亲马湘竟然也是一位传奇人物,是孙中山先生的卫队长。当时没有网络,也找不到资料。只记得看见过马叔叔寄来的一幅年事已高的父亲的照片。马湘建国后一直住在广州。担任广东政协委员。他曾接受过周恩来总理的亲切接见。一直到1973年在香港病逝。

据说马湘也是英武之人,精练国术和技击。十九世纪初,在美国某个场合孙中山发表激情演说,控诉清廷腐败无能,号召广大侨胞起来推翻清朝统治,挽救危难的中华民族。当时有一青年上前叩头说:“我要追随先生”。孙中山说:“革命是要杀头的,你有这个胆量?”青年答曰:“杀头!我不怕!”这位青年就是马湘,他凭着自己高强的武艺,强壮的身体担任起孙中山的卫队长,跟随孙中山十几年,直至孙中山逝世。而孙中山所以选择了他,因为马湘的父亲也是孙先生的朋友,曾经出资支持过他。

孙中山与马湘(孙中山左3,宋庆龄左2,马湘左6)

马湘,原名马天相,又名马吉堂,号修钿。广东新宁(今台山)人。早年旅居加拿大,为温哥华洪门致公堂主持人之一。1909年加入同盟会,追随孙中山从事革命活动。1915年响应孙中山号召,回国参加山东讨袁运动,加入以加拿大洪门为骨干的华侨讨袁敢死先锋队。后一直跟随孙中山,先后担任过孙中山卫士、卫士队长、少将副官等职。

看见一幅孙中山先生和夫人宋庆龄等人的合影,个子略矮于孙先生的马湘站在后排,头戴礼帽,面色黝黑,身材极壮实,如一尊铁柱一般立于领袖的身后。他不仅武艺高,枪法也是百步穿杨。当时孙中山先生有两位贴身卫士黄湘与马湘并称孙中山“左龙右马”。1914年和1924年,袁世凯及其残余势力曾两次组织暗杀孙中山,都靠马湘率卫队严加保卫,使刺杀不成。

黄湘(左)马湘(右)

1922年6月16日,陈炯明叛乱,炮轰总统府。马湘和黄湘掩护孙中山撤离总统府后,继续与孙夫人坚守越秀楼,做处理文件等善后工作。马湘身先士卒,扛起机关枪英勇反击,以致叛军的指挥气急败坏地狂叫要以1000大洋买他的头颅。由于敌众我寡,叛军攻进总统府,放火焚烧越秀楼,马湘才和黄湘一起,保护孙夫人撤退。关于黄湘和马湘掩护孙氏夫妇撤退这一段经历,《宋庆龄选集》中《广州脱险》一文有具体记述:“为了躲避敌人,我们四个人,孙先生的外国随员鲍上校,两个卫兵和我自己,只携带着最必需的日常用品,沿着那桥梁式的小道匍匐爬行。敌人立即把火力集中到这条小道上来,飞来的子弹从我们耳边呼啸而过。尽管我们当时由于桥两边结实的栏杆而受到很好的掩护,子弹还是两次掠过我的鬓角,但我没有受伤。”在撤退过程中,鲍上校受了伤,他们来到了一家小农舍。主人要赶他们出来,怕受连累。“可是,就在这时候我晕倒了,他才没有这样做。枪声平静下来时,我自己打扮成一个老农妇。同伪装成一个小贩的卫兵离开了这所农舍。我提着一个篮子,在路上拾了一些蔬菜带着。最后我们到了一个朋友家中,那天上午这里已被搜查过。继续赶路是绝对不可能的,于是我们就在这里过夜。”马湘几经周折,才把孙夫人送上永丰舰,与孙中山团聚。

伍于簪的七女伍恩连曾回忆道:在她出嫁前,有一天晚上,在香港家中,她的父亲要她与弟弟妹妹搬上三楼睡,腾出二楼来,别的不准问。次日,才知道有重要人物来过,那就是孙中山的贴身警卫马湘先生(他是伍于簪的同学、挚友)护送孙中山、宋庆龄为逃避陈炯明追杀,乘搭永丰舰(后改名中山舰)路过香港的那一晚。伍于簪儿女们还珍藏着孙中山先生的墨宝“天下为公”的条幅,上款题有“于簪先生属”字样,下款为孙文及印章。事平后,孙中山题赠“南方勇士”锦旗表扬马湘与黄湘,并给予嘉奖。

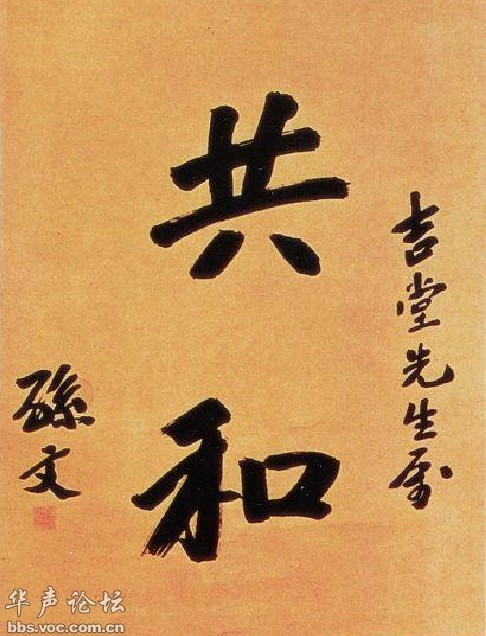

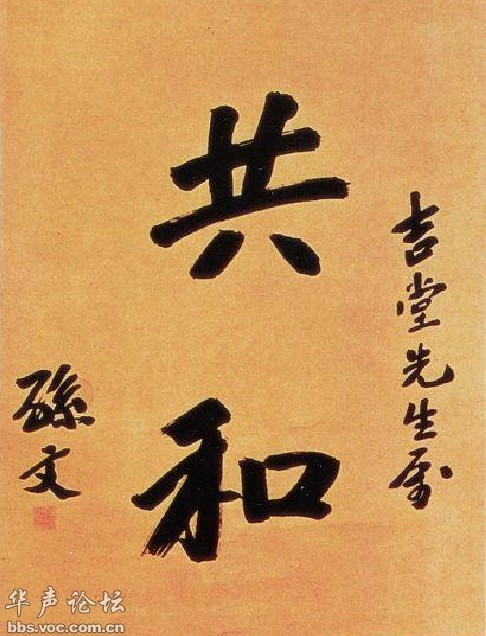

孙中山为马湘题写的字

孙中山病重之时,马湘更是不离左右,侍汤奉药。孙中山因久病卧床,双足麻痹,不能安眠,马湘就跪在床前,把孙中山的双足放在肩上,慢慢按摩,让孙中山安然入睡。孙中山在临终前,嘱咐孙夫人说:“马湘一生追随我,必须保障他的生活费用,把他的子女都培养成才。”孙中山逝世后,马湘任南京中山陵园警卫处处长。1937年日军侵入南京,才撤退至香港隐居。

孙中山溘然长逝,他的贴身护卫黄湘和马湘联合奉献了一幅挽联:“十年随侍,累月服劳,更有遗言入心坎;五宪犹悬,三民未竟,空留主义在人间”。黄湘、马湘等在灵柩两旁帮同执绋,留心照料。

马湘有三个儿子,大儿子不知去向,听说二儿子在北京,小儿子跟随他在广州生活,姨婆嘴里的马叔叔应该就是马湘的小儿子了。“文革”中他得了癌症。姨婆得知马叔叔生病的消息后时常愁眉不展。她知道自己实在帮不上他的忙。“文革”时期,家道中落,已是自顾不暇。又加上上海到广州路途遥远,她唯一能表达的就是经常写信去问候。第二年,马叔叔在他壮年之时,就抛下妻儿在广州离世了。那年距离马湘过世也没几年。姨婆接到信后,哭得双眼红红的。我体会到她仿如丧子的悲伤。

上世纪80年代初姨婆逝世后,她的骨灰运回香港安葬,与姨公伍于簪为邻。在同一墓地的附近还安放着孙中山次女孙婉、以及《南华早报》创办人谢赞泰等人的墓。分别近半个世纪后,姨婆和姨公在九泉下重聚。建国后她在上海生活了三十年,同样是欢乐和痛苦交织。当我站在香港的山上回望先行者的足迹,无法不被他们无私奉献的精神深深震撼!姨公、姨婆和马湘等前辈在非常年代中对于亲朋的赞助,使弱者坚强、强者愈强。他们都是在别人最危难时施以援手,不论是对于孙中山先生的共和伟大事业,还是对于一个家庭中幼小生命的关爱呵护。尤其是他们遭遇生命艰险磨难时的态度,对于生活于今天的我仍然刻骨铭心。人生一世,不具备慈悲的心和坚韧的毅力,何以为人?何以处世?

叶周,男,美籍华裔作家。资深电视制作人、北美洛杉矶华文作家协会荣誉会长。曾出版长篇小说《美国爱情》《丁香公寓》;散文集《文脉传承的践行者》《地老天荒》《城市历史中的爱情》。先后在《收获》《上海文学》《延河》《北京文学》《小说月报》等杂志发表了散文、小说。在香港《大公报》发表了《回望郭沫若》《赵丹的遗憾》等散文。

叶周,男,美籍华裔作家。资深电视制作人、北美洛杉矶华文作家协会荣誉会长。曾出版长篇小说《美国爱情》《丁香公寓》;散文集《文脉传承的践行者》《地老天荒》《城市历史中的爱情》。先后在《收获》《上海文学》《延河》《北京文学》《小说月报》等杂志发表了散文、小说。在香港《大公报》发表了《回望郭沫若》《赵丹的遗憾》等散文。