当我于本世纪初,因办理会员转会手续,重又走进巨鹿路675号那座既熟识又陌生的大门时,是很有点门庭依旧人事已非的感慨的,因为我一别这个地方已整整半个世纪。尽管这座大门还在,尽管大门内的楼厅池馆乃至假山和生机盎然的花木还在,但曾经在这里驻足过、流连过的人,如今都在哪里呢?“无情岁月催人老”。我这个曾多次在这里进进出出的毛头小伙子,却已变成满头白发的耄耋老人了。

那是1955年春上,上海市作家协会为培养新生力量,扩大作者队伍,繁荣创作,决定成立青年评论小组,小组成员是从报刋上发表作品的作者中选出,并经过所在单位同意的青年,约20人左右。由室主任王道乾同志负责组建并具体指导。并指派刚从厦门大学中文系毕业分配来的曾文渊负责与小组联络,处理一些相关的事务。小组成立后,被选中的人收到通知,没搞什么成立仪式,随即就按预订计划开展活动。

小组大体上每两周活动一次,每次一个下午,多半是周六或周日(不耽误某些成员上班),活动形式为听课和研讨。听课多数时间由王道乾同志主讲,主要是讲现当代中国的文学创作。由于他早年曾留学法国,故也给我们讲些法国文学及其代表作家如巴尔扎克、莫泊桑等,也讲了萨特及其存在主义。除了介绍,他也作些评论,讲了些个人见解,供我们思考。

王道乾同志当时四十多岁,常穿棕色西服上装,不打领带。两鬓角及唇部胡子刮得光光的他,风度翩翩,谈吐高雅,略带有一点洋气,与国内土生土长的知识分子不同。那是,已不兴称呼先生,我们叫他同志,他也不以老师自居,从不摆架子。尤其是在讨论问题时,他插话不多,只是静静地听着,偶尔在他的小本子上记两笔。同他在一起,常有一种如坐春风的温暖感觉。其实,我们虽口头不叫他先生,心里早就把他当作值得尊敬的先生了。

期间,作协领导叶以群同志(时任书记)曾来看望。老一辈作家魏金枝、王西彦、孔罗荪等也见过面。魏老曾来小组讲过话,意在鼓励。但他的浙江方言,乡音太重,不易听懂。王西彦,后来我去过他寓所,叙谈多时。老人态度和蔼,对我们后辈,总是倍加爱护,不吝指教。

小组一共不超过二十人。每次活动,刚好坐满会议室长桌。王道乾同志坐一头,曾文渊坐另一头。我们坐长桌两边。这,不像听讲,倒有点像开会。王道乾同志讲课不用讲稿,连个纸片也不带,往往是一坐下来,人齐了,就开口讲了。他总是悠悠的细声细气的,倒像是在话家常。看似琐细,却很有条理,段落分明,好记,简直不需要再整理。这样文采,这样讲课水平,在我们高校教师中也不多见(可惜我当时所记种种,终究未能保存下来)。

小组成员,以大中院校青年教师为多,如复旦的潘旭澜,华师大的王明堂,上海财经学院的我。还有格致中学的汤廷浩,向明中学的王尔龄。还有如范华群。来自工厂企业的则是杨宝裕(笔名保予)等,我们这些人都或多或少地发表过作品。年龄一般在25-35之间,年龄较大的如我,已33岁,年龄较小的如王尔龄,才23岁,刚从上海师范学院中文系毕业参加工作。我们在高校工作的,当时都属于毕业生尖子,因学习成绩优异而被留校继续深造的。

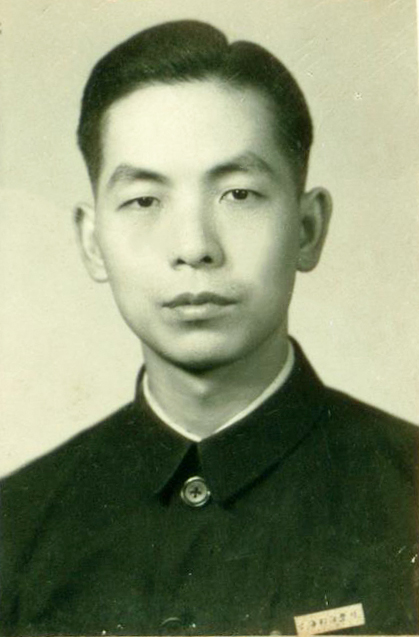

叶元章在上海财经学院,佩戴校徽

我当时为攻读副博士补习俄文,高校青年中不少都有这个任务。由于我所学是经济专业,与文学距离较远,这方面知识严重不足,特别是外国文学几乎一无所知。小组为我补了这个短板。让我睁开两眼看世界,大大地扩展了视野,丰富了知识面。这,对于我以后的写作无疑是极为有利的。这,应当感谢市作协、感谢王道乾同志。

小组也搞创作,市作协的《文艺月报》(《上海文学》前身),便是最合适最方便的园地。它先后刊登了小组成员的某些作品。我和汤廷浩、王尔龄合作的一篇散文,便是在曾文渊命题、王道乾同志审定而后交给(约在1955-1956年)《文艺月报》发表的。若干年后,我也理所当然地成了《上海文学》的作者,进而成为长期订阅的读者。

小组从成立到下一年年末,前后共历时一年又九个月,中间一度断断续续,实际存在不过是一年半光景,这与时局有关。1956年冬,周恩来总理于当年二月所作《关于知识分子问题的报告》,其精神未在上海传达。胡风一案尚未结束,中央的整风正在积极准备。作协也不平静,形势日益严峻。小组不得不宣布解散。我们离开了作协,纷纷作鸟兽敬。

二十人中,有的在经历了十余年的磨难后得以浴火重生。有的被迫远去外地以至于老死异乡,有的终于未能逃过十年动乱,如汤廷浩。他原籍上海嘉定,自学成才。时任格致中学高中语文教师。1966年弃世时年仅36岁。另如王明堂,原藉宁波,于华师大中文系毕业后留校,后亦屡受冲击。文革结束,他恢复工作,被调入徐州师院中文系任教。1986年,我回沪度暑假,在老同学乐秀拔教授家与他久别重逢。他白了头发,驼了背,脸又黄又瘦,已非旧时容颜。我于吃惊之余,少不得要叙叙阔别,说说旧话。说到彼此遭遇,大致相似。说到青年评论小组,一些伙伴早已各奔东西,活下来的恐怕已不多。人在何处?他也说不上来。此后,再未见面,听乐秀拔说,他患了癌症,不到两年就病故了。

至于曾文渊,原本很熟。青年评论小组一些琐碎杂务都由他一力承担。作为王道乾同志助手,他工作很多,诸凡发通知,安排活动内容,辅导小组讨论,指导小组成员写作并帮助发表等等,总之,他很忙很辛苦,也有点像是高校里的助教。他与我们接触最多,共同语言也多,因而感情也最深。论年龄,我们这些人多数都比他大,资格也比他老,但都尊重他喜欢他。

改革开放后,他调入《文学报》工作,主持编辑业务。仍未离开市作协。他是作协旧人,三朝元老。上一点岁数的会员,都同他有过交往,情谊深厚。我回沪那年,由王尔龄陪同去见他,当时,我发现他又老又瘦,满面病容(已患癌症)。我紧握他的手向他问好,并一同回忆那已逝去的如水华年。讲到当年的青年评论小组,风流云散。至今只剩下我们三个人(我、他、王尔龄)时,不禁相对唏嘘。老友历劫重逢,除了“执手相看眼泪”,还能说些什么呢?

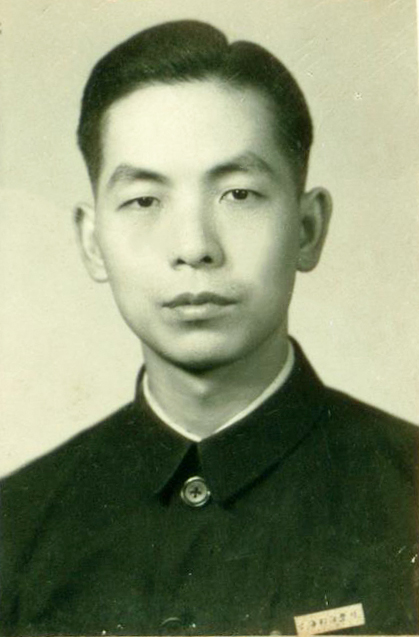

王尔龄出席作协第九次会员代表大会

他去世时,因我不在本市,《文学报》曾有报道,几天后才得知。作为老友,竟未能前去抚棺一别,并送他上路,负疚至今。他是福建人,却在上海工作生活了半个多世纪。最后埋骨沪滨,成了上海的儿子。由于他为人厚道,又善于团结文学界朋友,故口碑极佳。他生前勤勤恳恳,为培养指导文学青年,付出了大量精力。他走了,但活着的人一定会怀念他的。

小组伙伴中,王尔龄最年轻,也最幸运。他是苏州吴江人,在上海师范大学中文系读书时已开始动笔,毕业后竟躲过1957-1958年那场反右运动。十年动乱,他也安然无事。真乃极为少见的例外。他写杂文,1955-1957年在《文汇报》、《解放日报》报刊上发表了些,小有名气。晚年兼及随笔及戏曲小品,兴趣广泛,笔调轻灵,自成面目。他于苏州评弹情有独钟,开掘也深,既是作家,又是学者,出书多种。其成就在青年评论小组成员中,独一无二。在第九届市作协会员代表大会上,我们最后见了一次,他非常消瘦,但还时有文章见诸报端。不久就传来他去世消息。青年评论小组成员已凋零殆尽,现只剩下我一个了。

叶元章出席作协第九次会员代表大会

青年评论小组存在时间虽短,对当时发现文学新人并予培养,确起了很好作用,其中有几位历尽坎坷,后来终成了名家、大家。只是,我这个早就可以加入作协的人,阴错阳差,直到1981年,才在西宁加入青海省作协。后来因调至宁波,又转至浙江省作协。新世纪初,辗转异地大半生的我回沪定居,再转会至上海市作协。

叶元章在青海民族学院

这一晃,六十年过去了,这段往事已恍如隔世。

叶元章在西宁牧区

叶元章,98岁,诗词名家。上海市作协会员。中华诗词学会发起人之一,顾问理事。上海诗词学会、宁波诗词学会顾问。曾在上海财经学院、青海民族学院、宁波大学任教。为研究员、教授。出版有诗集《九回肠集》、《九回肠续集》、散文集《流叶集》、《静观流叶》等;主编《当代诗词选》、《朱彜珍选集》(选注)及多部诗词鉴赏词典。诗词作品在国内外诗词界享有盛誉,被美国、加拿大、沃大利亚、日本、韩国、新加坡等海外众多报刋广泛转载。

叶元章,98岁,诗词名家。上海市作协会员。中华诗词学会发起人之一,顾问理事。上海诗词学会、宁波诗词学会顾问。曾在上海财经学院、青海民族学院、宁波大学任教。为研究员、教授。出版有诗集《九回肠集》、《九回肠续集》、散文集《流叶集》、《静观流叶》等;主编《当代诗词选》、《朱彜珍选集》(选注)及多部诗词鉴赏词典。诗词作品在国内外诗词界享有盛誉,被美国、加拿大、沃大利亚、日本、韩国、新加坡等海外众多报刋广泛转载。