杨浦与虹口是隔着一条大连路相望的“邻居”,杨浦区内有一条江浦路,虹口区内有一条多伦路。江浦路是条车水马龙的通衢大道,多伦路是条人文气息浓厚的文化街。回望上世纪八十年代到九十年代中期,我每天都要走过这一道一街去上班、下班。

走进小洋楼的财务科

2017年8月12日下午,趁着双休日空闲,我来到了多伦路。站在多伦路48号这幢建于20世纪30年代的欧洲文艺复兴式酱红色花园小洋楼前,我反复端详着:没变,一切都没变。随着多伦路文化街的兴建,这幢历史建筑已被登记为不可移动文物,整幢建筑的外观整旧如旧,一如留存在我记忆之中八十年代时期的原貌。

1980年的早春二月,我从市商业学校财会专业毕业后,分配到虹口区副食品公司财务科,第一次走进了多伦路48号这幢欧陆风格的小洋楼。当我在人事科长引领下来到一楼财务科办公室时,眼睛一亮:哇,房间里居然还有一个精致的壁炉,小长方格玻璃立地式木框门外,是一座100平方米的姹紫嫣红花园草坪。与院外一墙之隔,人声鼎沸的马路菜场相比,这里简直就是极具西洋情调的世外桃源。从那一天起,我就坐在这个办公室内办了六年的“公”。

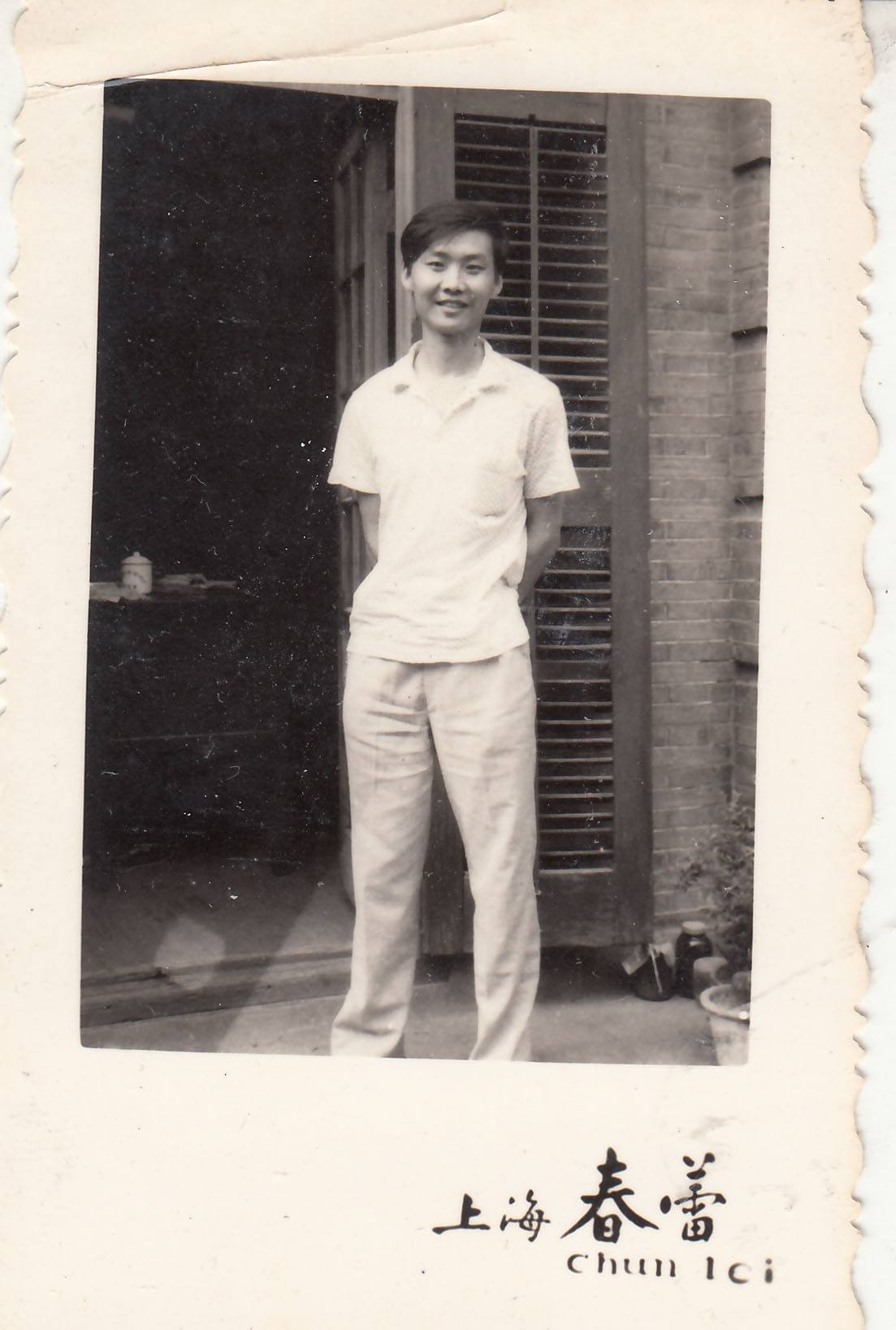

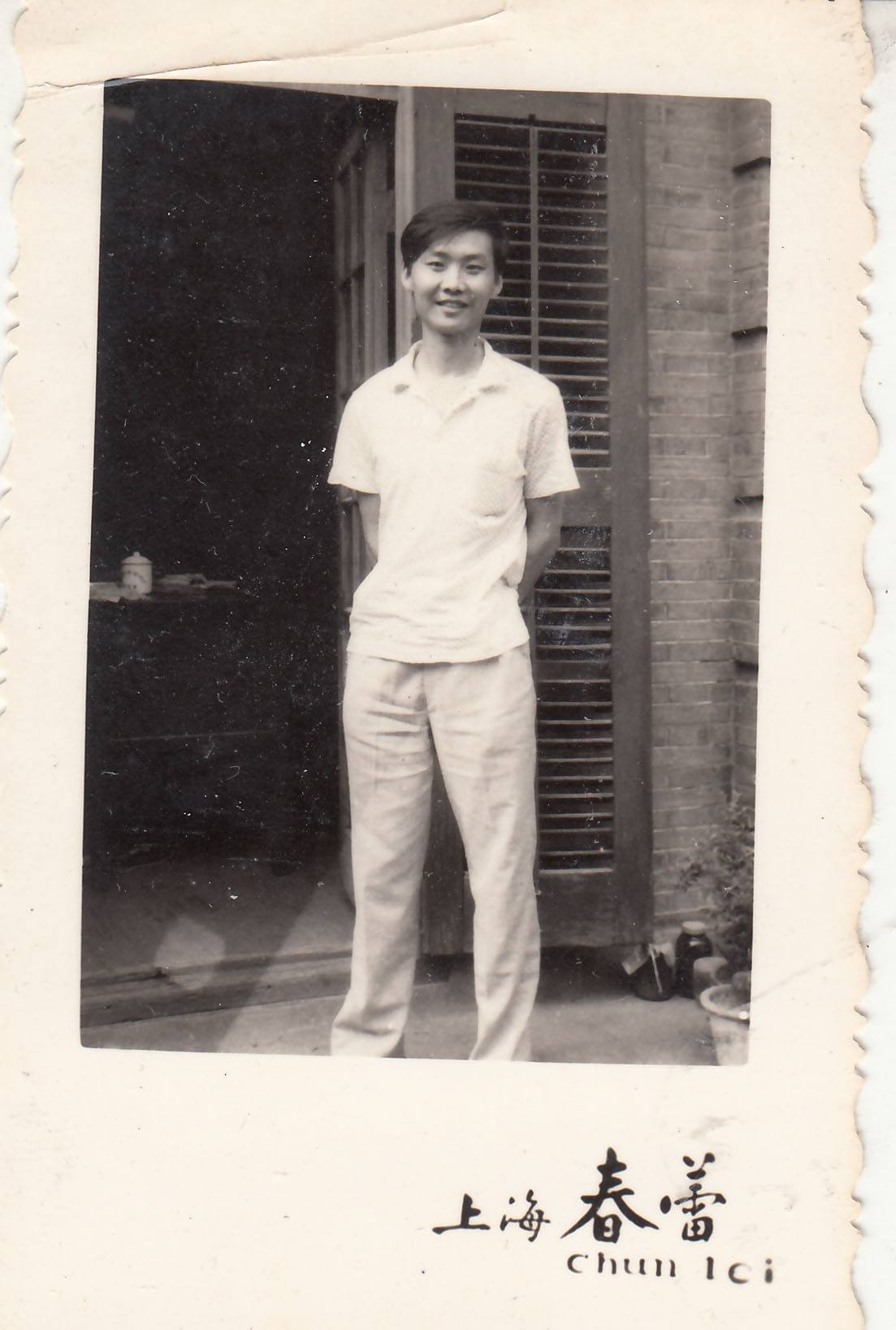

八十年代作者在多伦路48号公司财务科办公室木框门外小花园的留影

八十年代作者在多伦路48号小洋楼椭圆形窗户的留影

八十年代的多伦路,是一条嘈杂、混乱的小马路。整条道路被四川北路农贸市场占据着,各类饮食店、杂货店、菜贩盘踞在马路两侧,我每天都是穿行在充溢着市井气息的喧腾声中上下班的。直到离开多伦路很久,这条马路开发成为闻名的文化街之后,才知道原来这是一条充满人文故事的马路,当年湮没在一排排彩钢板搭建的摊位后面的众多文化名人故居与别墅,还原了一座现代文学重镇的风貌,凸显了中国近现代文学史上的重要时刻。

“一条多伦路,百年上海滩”。修建于1912年的多伦路是一条长仅550米的小马路,东北两端都和四川北路交汇。上世纪二三十年代,鲁迅、瞿秋白、丁玲、茅盾、郭沫若、叶圣陶等文学巨匠均聚居于此从事文学活动,谋划左翼作家联盟成立事宜。(左联)成立大会会址就坐落在多伦路201弄2号。1930年3月2日,鲁迅、夏衍、田汉、阳翰笙等50余名文化界著名人士出席会议。鲁迅作了题为《对于左翼作家联盟的意见》的著名演讲。著名的公啡咖啡馆、孔祥熙公馆、白崇禧公馆、汤恩伯公馆等建筑,更使得多伦路仿佛成了海派建筑的“露天博物馆”。而位于多伦路59号,始建于1925年的基督教“鸿德堂”,则是一座极少数采用中国古典式建筑风格的教堂。

遗憾的是,多伦路如此深厚的文化底蕴与历史价值,我在多伦路48号工作的时候,却一直没有被发掘出来。 “鸿德堂”就坐落在48号对面,1983年上海甲肝肝炎大爆发时,它被辟为肝炎隔离病房,后来又成为虹口区文化馆。如今想来,颇有身在宝山不知宝的滋味。但是,走进多伦路48号,却又让我默默之中感觉到了一股无形的文化磁场在“辐射”。我虽然学的是会计,毕业后干的也是会计,可我是个天生对数字感很差的人。1977年高考就读商业学校会计专业,也是属于不管三七二十一,先“逃离”崇明岛再说的权宜之策。后来摆弄算盘做起“账房先生”,但我依然还沉醉在儿时文学梦中。走进了多伦路48号,我时常还在忧虑自己的形象思维是否会被“数字化”。财务工作虽然单调乏味,但公司图书室订阅的《收获》《当代》《十月》《作品与争鸣》等文学刊物,极大地满足了我的阅读欲望。工会发放的每月两次在四川北路上永安电影院的电影票,也让我尽情地欣赏了各类中外优秀影片。而每天到山阴路工商银行拿银行回单时,我也必定会到内山书店旧址隔壁的新华书店兜兜,挑选几本喜欢的书籍。幸运的是,我还遇到了一位文学知音姚路平师傅。在外人眼里,这是一位脾性有点刻板、古朴的老法师,可我和他却蛮投缘的。他不仅熟稔会计业务,对中国古典文学也非常精通。我俩的办公桌相对而放,见我这个新来的小青年喜欢读书看报,便时常拉我到办公室外的小花园,边侍花弄草边闲聊。从李白说到杜甫,从白居易说到苏轼。当然,绝大多数的时候,都是我洗耳恭听老法师的教诲。他最为推崇的一本书是清代诗人袁牧所著的《随园诗话》。他可以将诗人先天的禀赋,后天的品性,从写景、言情、咏物、辞采,到韵律、比兴、寄托、空灵,等等,说得头头是道,津津有味。尤其是他吟诵起袁牧一首首脍炙人口的诗篇时,摇头晃脑,旁如无人地痴迷在自己世界中的状态,至今清晰地镌刻在我的脑海。这位可亲可爱的老法师前几年已经去世了。在此,我将姚路平师傅最喜欢的袁牧一首诗默诵给他:“飞云依岫心常在,明月沉潭影不流。明月有情应识我,年年相见在他乡。”

那些人,那些事

那时候,文学作为一种业余爱好,不是我的吃饭“家什”,我的本职工作是“滴笃、滴笃”打算盘的会计(那时计算器还没普及)。如果上班辰光我们不是埋头核算成本与利润,而是津津乐道于李白与杜甫,老刘一定会“皮笑肉不笑”地喝道:“好勒,老姚,小刘,当心算盘珠拨错啊!” 因此,和老法师姚路平谈古论今,只是茶余饭后的“嘎山胡”。

这个老刘,就是公司财务科长刘茹琴。她是从部队转业到上海的,四十多岁的年纪,身材欣长,衣着考究,发型时尚,戴着一副眼镜,说一口悦耳的普通话。据说她在部队里就是搞财务的,可我的感觉她倒像是文工团里的文艺兵。别看老刘(大家都这样尊称她)外表温文尔雅,但如果谁想在财务报表或费用报销上淘浆糊,那绝对是逃不过她的火眼金睛的。有好几次业务科同志拿着公司经理已经签字同意的发票来报销,她审核后,一句“这个不能报销的”,就毫不客气地把对方打发回去。后来,公司经理在发票签字时,总是先要询问一下她:“老刘,你看这个能报销吗?”然后才落笔。

1983年4月9日财务科在无锡三山公园旅游合影(后排右一为作者)、(后排左一为科长刘茹琴)

由于老刘的忠于职守,全公司的干部职工都十分敬重、敬畏这位好管家。虽说她常给人不怒自威的印象,可骨子里绝对是一个充满温情的女性。财务科有一位会计患有小儿麻痹症,她对其视如自己女儿般精心呵护,关心备至,上下班都是搀扶着她回家。她还经常组织大家外出旅游。记得大约是在1982年吧,大闸蟹上市后,她购买了一大箩大闸蟹,邀请财务科全体同志到她山阴路大陆新村,鲁迅故居隔壁的家中聚餐,这顿蟹宴令我从此爱上大闸蟹。如今回想起来,已经记不得那一只只肥沃的大闸蟹是不是阳澄湖捞上来的,但野生是绝对的。作为一名离休干部,年逾九旬的时尚老太刘茹琴科长,现在过着幸福的晚年生活,她一生职业生涯的真实记录,就是朱镕基总理为国家会计学院题写的那四个大字:不做假账。

上世纪的八十年代是计划经济年代,物资供应的紧张,使得许多商品须凭票购买。当时有一句话叫作“菜篮子里看形势”,老百姓每天餐桌上的副食品供应,是上到市长,下到区长亲自抓的民生大事。小小一只菜篮子,一旦有啥风吹草动,各级领导的神经就会高度绷紧,必定会在第一时间赶到副食品公司开会研究。每年进入国庆、春节两大节日副食品市场安排倒计时,整个公司大楼从上到下犹如一架高速运转的机器,充满紧张的气氛。每天下午3点,我和科里同事守在电话机旁,把各家菜场上报的全区当天副食品进、销、调、存情况记录下来,然后把这些阿拉伯数字汇总后,再跑到两楼经理室,用橡皮图章将数字敲到墙上那张“虹口区副食品进、销、调、存一览表”上,供领导决策作参考。因此,多伦路48号就是整个虹口区副食品供应市场的指挥中心。然而,有谁知道,时间一长,这种业内称之“报数字”的乏味到极点活儿,让我看到、听到数字头皮就发麻,从此患上“数字恐惧症”,也许就从那时起我的心底萌生了逃离数字“苦海”的念头。

计划经济年代,商品价格是国家严格管控的,最让领导头疼的是每一次的物价调整。所谓调整,其实就是涨价,尤其是烟酒糖、副食品等关系到老百姓开门七件事的商品价格调整。为稳定市场,不在社会上引发抢购潮,每次在调整前是高度保密的。先有市政府财贸办传达到各区政府财贸办,随后区财贸办再传达到区内各单位。公司经理从区里开会回来后,立即通知各菜场经理召开紧急会议,布置第二天区内各大菜场的菜价调整工作,严防私自截留货源“卖大户”(即将大量商品卖给某一个人)的违纪现象出现。公司干部作为联络员则被分头派往区内数十家菜场,督查营业员是否严格执行商品调价政策。经常是凌晨时分,我就从杨浦的家里摸黑起床,睡意朦胧地乘坐头班公交车赶到著名的“中华老字号”企业,上海最大的室内菜场——三角地菜场明察暗访。还没睏醒的我,跟在科长老刘后面在这家菜场里兜来兜去,巡查营业员是否明码标价和趁机乱涨价。那时,该菜场一天的副食品销售总量高达40吨左右,一旦在物价政策上有个“风吹草动”,就是“天大”的事情了。随后,在早市收摊后,再急匆匆赶回公司向等在会议室的各级领导汇报。1997年,由于大规模的城市改造,三角地这座有着一百多年历史的菜场被拆除了。

虹口区副食品行业是个劳模辈出的地方,三角地菜场经理王福洲作为上海市商业系统先进代表,出席过全国群英会。浙兴菜场安根娣、商丘菜场陆美红都是全国商业特级劳动模范。曾经多次在各类场合见到安根娣,对其印象特别深。她卖菜眼观四方,耳听八方,手脚利索,嘴上“阿姨、爷叔”喊个不停,深受顾客欢迎。站在大礼堂做报告也是头头是道,妙语连珠。如今,八十多岁的安根娣和儿子住在一起享受天伦之乐,依然口齿伶俐,脑子煞清。陆美红后来走上了领导岗位。

“躲”在这些著名劳模身后的是一位笔杆子,公司秘书科的徐永传。他是解放日报、文汇报、新民晚报的通讯员。当年,他报道虹口区副食品行业和劳动模范事迹的豆腐干新闻频频见报,王福洲、安根娣、陆美红等劳模能够家喻户晓,绝对离不开这位笔杆子的辛勤宣传与策划,应该也算是劳苦功高了。爱好写作的我对他十分崇拜,见到三天两头报社寄给他的两元、五元稿费单,羡慕不已。曾经动过调到秘书科跟着徐永传搞宣传报道的念头,却不敢对科长老刘说,生怕被她骂。日前,偶然在孔夫子旧书网上看到,一张徐永传报道四十七岁的安根娣入党新闻的1983年6月6日解放日报,已经被炒卖到25元了。

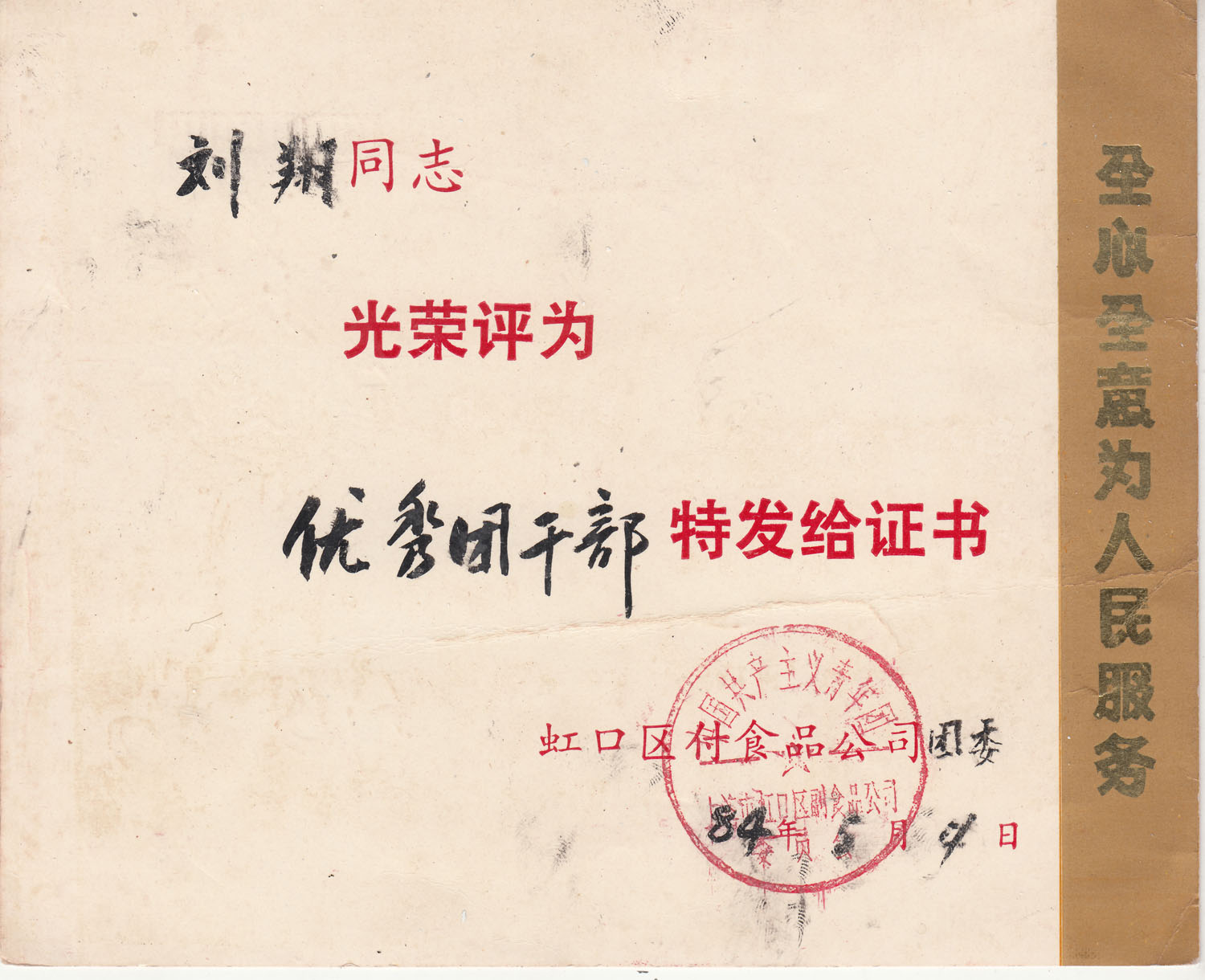

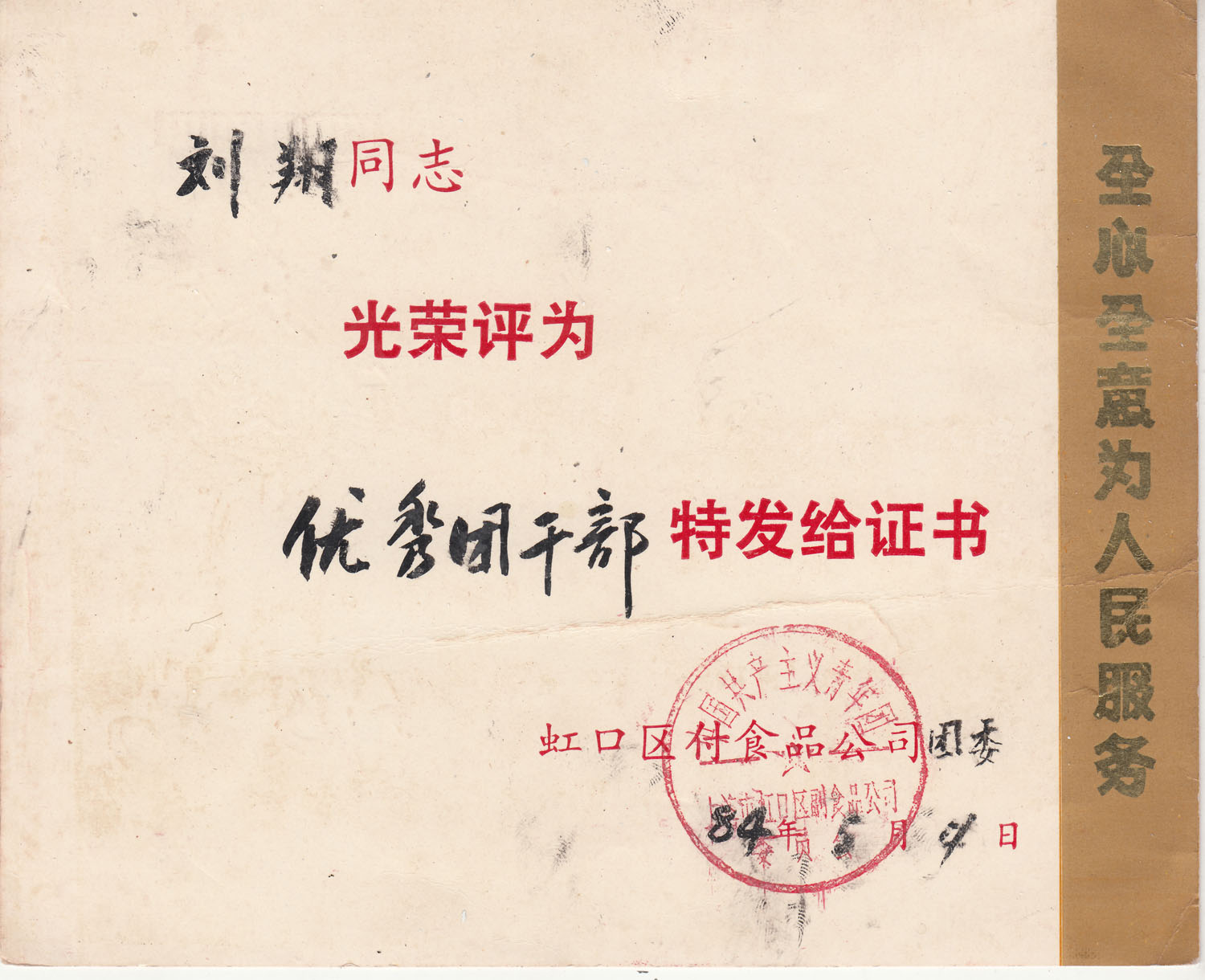

作者获得的“优秀团干部”证书

虽然每天拨弄算盘算账、做财务报表,但我依然做着文学梦。在担任公司团干部时,在油印的团刊上刊登了一篇微型小说《雨中曲》,令我欣喜不已。也就在此时,我参加了有作家、收藏家蓝翔负责的虹口区工人俱乐部文学创作组活动,并且开始陆续在报刊上发表文章,也算是在“中国近现代文学重镇”多伦路上迈开了文学的蹒跚 “脚步”。

八十年代作者(左一)和公司团干部在长风公园留影

珠算情,不了情

作者端坐在公司财务科办公室翻阅财务制度,左手边放着一把“吃饭家什”算盘。

这是一张我端坐在虹口区副食品公司财务科办公室翻阅财务制度,左手边放着一把算盘的老照片。离开多伦路48号后,我就没有再碰过一粒算盘珠,但这把算盘我一直视如宝物般地珍藏着。得知我国的珠算正式被联合国科教文组织列入人类非物质文化遗产名录那天,我兴奋地找出了这把算盘。

抚摸着算盘,右手也就情不自禁地拨弄起一串串算珠,那滴滴笃笃清脆的响声,顿时“响彻云霄”,让周围的人听得惊诧不已:“嗨,怎么从不知道你小子居然还会打算盘啊!”“我现在可算是非物质文化遗产的传承者啦!” 三十多年没好好碰过算盘了,想不到手上的这点“武功”居然还没有废掉,自己也觉得很惊喜。殊不知,我是个曾经受过整整两年珠算正规训练的选手啊!上世纪七十年代末就读于市商业学校财会专业时,珠算课是一门必修的基础课。珠算老师挥动着手中的算盘,开口第一句话便是:“作为未来的会计师,这把算盘就是你们的吃饭家什。”

从那天起,我们除了每周两节珠算课外,还必须在早晚的自修课前各安排一刻钟的练习。珠算课代表每天都会发下来几大张练习题。从简单的加减到复杂的乘除,从个位数到万位数,乃至百万位数,右手马不停蹄地在算盘上拨弄。我们这些从未触摸过算盘的学生,从此便陷入到一种近似魔鬼式的训练之中。刚开始时,我的手指怎么也不听使唤,每拨弄一只算盘珠都很费劲,最后的结果是既不准又不快。可是,随着训练强度的不断增大,我的右手指便渐渐开始在算盘上“健步如飞”了。而打算盘时发出的那滴滴笃笃响声,便也成了宛如大珠小珠落玉盘的天籁之音,总能使自己沉醉不已。尤其是在打完一道题目洗珠的时候,食指和中指并拢从右到左往算盘上一扫,“哗”的一声,所有算盘珠瞬间归位。其速度之快,绝对是迅雷不及掩耳之势。既有摧枯拉朽般的豪迈,又有秋风扫落叶般的利索。用现在的流行语来形容,就一个 “爽”字。内行人一瞧,就知道这个打算盘的小子肯定是学院派出身的,而这个技法也是属于我们学校传授的独家秘笈,参加全市性的珠算比赛屡获佳绩,也就是靠的这个秘笈。

毕业后进入多伦路48号工作,报到第一天,财务科长老刘就将一把算盘放到我的办公桌上:“小刘,这是你的吃饭家什!”遗憾的是,后来我改行了,辜负了商业学校珠算老师与科长老刘的一片苦心,最终没有成为一个用算盘作为吃饭家什的会计师。但是在离开多伦路48号的时候,我偷偷将这把算盘带回了家,并且始终珍藏在身边,几次搬家,不离不弃。遇到需要计数的时候,也经常会拿出来“打打”,过过瘾头。

尴尬的是,现在每当我捧出算盘时,周围的人总会露出惊讶和不屑的目光,想想也是,在计算器早已普及的今天,谁还会去用算盘这个老古董啊!从此,我便不让心爱的算盘公开露面了,自己一手打算盘的技能也一直秘而不宣,只是闲暇时分,偶尔拿出来独自偷偷拨弄几下,但那也纯粹是把玩古董的心态而已。可是,内心深处却始终有点忧虑:珠算以简便的计算工具和独特的数理内涵,被誉为世界上最古老的计算机和中国的第五大发明,这种中国独有的运算方式承载着中国的传统文化,是中国文化的DNA。如果真的让珠算远离国人的生活,让我们后辈只能到博物馆去观看算盘,那无疑是一种文化的悲哀。

现在,伴随中国人经历了1800多年漫长岁月的珠算,申遗成功了,我也应该扬眉吐气啦!于是立即把家中的那把算盘摆放在书房的显眼位置,并且决定等到自己退休后,为健脑健手和预防老年痴呆症,不打麻将不跳舞,而是每天腋下夹着一把算盘,或到公园,或到街头绿地,沐浴着和煦的阳光,与我的老伙伴们相互边拨弄着算盘珠,边嘴中不停地念叨:二一添作五,三下五除二……

从多伦路“跳槽”到江浦路

那些年,我上班做会计报表,下班爬格子。枯燥单调的工作“折磨”得我头晕眼花,一个个魔幻般的阿拉伯数字在不断蚕食我的形象思维。正当我陷于苦恼之时,一个偶然的机会,让我得以暂时脱离了数字“苦海”。

1982年,国务院决定在全国开展第三次人口普查,这是一个规模宏大的国家工程。在进入第三次全国人口普查准备阶段时,市政府发文要求从各行各业抽调干部参加普查工作。公司领导便对我说:“小刘,你年纪轻,派你到外面去锻炼锻炼。”科长老刘虽说不愿让我去,但这是硬任务,市、区政府都有文件,她也无奈。这样,我就来到了虹口区曲阳街道人口普查办公室,担任了为时半年多的普查指导员。普查办公室成员都是从机关、派出所、学校、医院、企业等抽调的,负责人是一名从东海舰队转业到曲阳街道的老李副主任。

八十年代还不像现在信息化程度这样高,电脑只是听说过,根本就没有见过。因此,我们的普查工作完全是依靠手工操作,首先要从曲阳新村派出所里把一本本厚厚的户口内册搬出来,然后在民警指导下,一家一户地仔细核对一遍后,登记在人口普查的草表上,工作量非常大,而且要求高,不容许一丝差错。那时的曲阳街道还是个城郊结合部,有不少自然村和一些老旧的工房。作为上海东北部一个正在逐渐兴起的大型居民住宅区,曲阳的许多地方还是一个个建设工地。等到正式普查的那天,我胸佩人口普查指导员的标志,和一名普查员一起按照管辖的区域,挨家挨户上门登记核对。那个时代的人们十分纯朴与好客,对政府的号召均积极响应,很配合我们开展人口普查,只要敲开一户人家的房门,左邻右舍听到后,都会自动打开房门,将我们请进屋内,并且还递茶倒水,非常热情,没有一点戒备之心。因此,普查工作开展得十分顺利。最终,我们的工作得到了市、区两级政府的高度好评。

八十年代作者(左一)和同事在多伦路48号小花园留影

至今,我还珍藏着我参加第三次全国人口普查的证书,和普查结束时全体普查员的合影照。该证书是由上海市第三次人口普查领导小组颁发的,一张是发给所有参加普查工作人员的,另一张则是专门发给普查指导员的,我同时担任了这两项工作,也就得到了这两张证书。现在每当我途经早已翻天覆地变化的曲阳新村,心中总会油然腾起一种别样的情感。然而,我从媒体上得知,2010年进行第六次全国人口普查时却碰到了不少难题,许多居民为了保护自己住房、人口等隐私权,拒绝普查员的登记,甚至会把普查员拒之门外,不予理睬。回忆1982年自己那一段参加人口普查的时光,不禁感慨万千。多年以后,我执意“跳槽”到公安机关,现在回想起来也许是和当年参加人口普查时,和派出所的民警朝夕相处后,衍生出来对公安机关、对人民警察“一往情深”的后遗症吧!最终使得自己也成为了一名民警,此为后话。

当人口普查快结束时,区有关领导或许觉得我算是一个知识型的年轻干部,便又将我借到海南路40号虹口区政府大院内的区物价局工作。此时,虽然公司经理多次要我早点回去。可“野”在外面快一年的我,“野心”已经收不回来了,况且是顶头上司区政府要借人,他们最终也就同意了。在物价局工作了一段时间后,全国开始组建审计机关,虹口区审计局又相中我了,意欲调我到该局工作。这下公司经理彻底光火了,他对相关领导嚷道:“小刘是单位要派用场的专业人才,有借有还,再借不难。区里不能只借不还啊!”顶着不给我办理调动手续。

“小刘,不放你到虹口区审计局来,我就推荐侬到杨浦区审计局去!侬就讲上班路程太远,要求调动工作。” 虹口区审计局这位领导脾气也蛮倔强,他当即拎起电话和杨浦区审计局领导推荐了我。八十年代上海公共交通状况还很落后,为解决职工上班远,乘车难疾苦,市政府出台了一项“双调”政策,即动员职工调单位、调住房。当时我每天上下班是先从图们路乘坐6路公交车到新华医院,再换乘70路公交车到虹口公园下车后步行到多伦路。将近两个小时的路程,完全符合“双调”政策。

正在广揽人才的杨浦区审计局,当然是求之不得。此时的我,处于进退两难的窘境,“不安心本职工作”的批评,让我已经没有退路。随即按照虹口区审计局领导给出的高招,向公司经理搬出了市政府的“双调”政策,提出调到离家近的杨浦区审计局。由于上头有政策,再说那个年代的领导,个个都是“听话要听党的话”的好干部,经理便推说:“只要侬科长老刘同意,我就放侬。”老刘一开始也是不同意,但听说我是调到审计局,作为一名财务科长,她深知审计对单位财务收支进行监督审查的重要意义,她思忖了会后说:“小刘,财务离不开审计监督,你去更重要岗位工作,我没意见。”

就这样,1986年4月,我走进了江浦路549号杨浦区政府大院,跳槽到杨浦区审计局,从一名企业干部转型为机关干部(那时还没有公务员一说),薪酬也变成了“赤膊工资”。其实,我所谓“上班路程太远”理由,纯粹是个幌子。当年的我,年轻力壮,乘坐两辆公交车到多伦路上班,绝对是“毛毛雨”。没料到,八年后我又会和杨浦区审计局拜拜,跑到市公安局去当警察了。呵呵!现在想想,那时的我也真是会折腾,够任性的,但我永远有着一颗感恩之心。

多伦路48号这幢小洋楼里的许多干部,后来都成了虹口区委组织部、宣传部、区政府办公室、财贸办的领导,也有的做了检察官、警官、公司老总。现在微信上我们有了一个共同的名字:虹副微友。好多年后,当我调到市公安局后,竟意外地在公安博物馆碰到原虹口区副食品公司秘书科的史济慧,她成了一名公安文物的专家。她的侄女史美琴是世界跳水冠军。想当年,我经常到她办公室听其绘声绘色讲述史美琴为国争光的故事。想不到,几十年后,我们又成了同事,世事就是这般充满美妙的巧合。

岁月弹指一挥间

在多伦路改建成文化街后的辉煌时期,我来游逛过。只是,今日的多伦路,又一次走到了何去何从的十字路口。我来到191号蓝翔老先生创办的,曾经门庭若市的“藏筷馆”前,只见大门紧闭,透过门缝,只见房内摆设凌乱,还飘浮出丝丝霉味,台阶上散落着报纸。我朝房内大声喊着:“蓝翔老师!!”隔壁商铺的人说道:“不要叫了,已经很久没见到人来过了。”

想起在电视新闻上看到白发苍苍的蓝翔老先生,面对镜头忧郁叹道:“我老了,已经无力操持‘藏筷馆’啦!”我的伤感之情顿时袭上心头。

我转身朝多伦路48号走去。据悉,这幢小洋楼现在已是浙江某富豪出巨资买下的私宅了,我试图走近楼内,可楼边上的大门紧闭,正巧有送快递的过来,便尾随其进去。一个操着外地口音的中年女子警惕地问道:“你找谁?”

如今的多伦路48号

今天的多伦路48号已经成为一个著名的文化景观

茫然无语的我,赶紧掏出照相机拍了几张照片后,“逃”了出来。原本财务科办公室小长方格玻璃立地式木框门外那座封闭的小花园,现在已改建成供游人休憩的开放式平台。三十多年前我曾站在此地拍过一张“倩影”。三十多年后,我站在原地请游人帮忙拍了一张同样场景的照片。凝望着这幢曾经朝夕相处了六年的小洋楼,一切恍如昨日,但一切又都物是人非。

2017年8月12日作者在多伦路48号木框门外原地拍了一张和八十年代同样场景的照片。

2017年8月12日作者在多伦路48号小洋楼椭圆形窗户原地拍的与八十年代同样场景照片

时间都去哪儿了?一声叹息,我缓步折入一旁车水马龙的四川北路,再次深情回望了一眼沐浴在夕阳下的多伦路48号小洋楼,迅即隐遁在茫茫人海之中。

岁月,就是这样弹指一挥间。

刘翔,上海市作家协会会员,供职于上海市公安局。毕业于华东师范大学成教院政教系,获得法学士学位。自1982年以来,在全国各地的报刊杂志上发表散文、小说、报告文学数百万字。出版有散文集《吃素者说》《刘翔来了》,报告文学集《为警亦风流》,系列纪实文学集《上海大案》5本等。

刘翔,上海市作家协会会员,供职于上海市公安局。毕业于华东师范大学成教院政教系,获得法学士学位。自1982年以来,在全国各地的报刊杂志上发表散文、小说、报告文学数百万字。出版有散文集《吃素者说》《刘翔来了》,报告文学集《为警亦风流》,系列纪实文学集《上海大案》5本等。