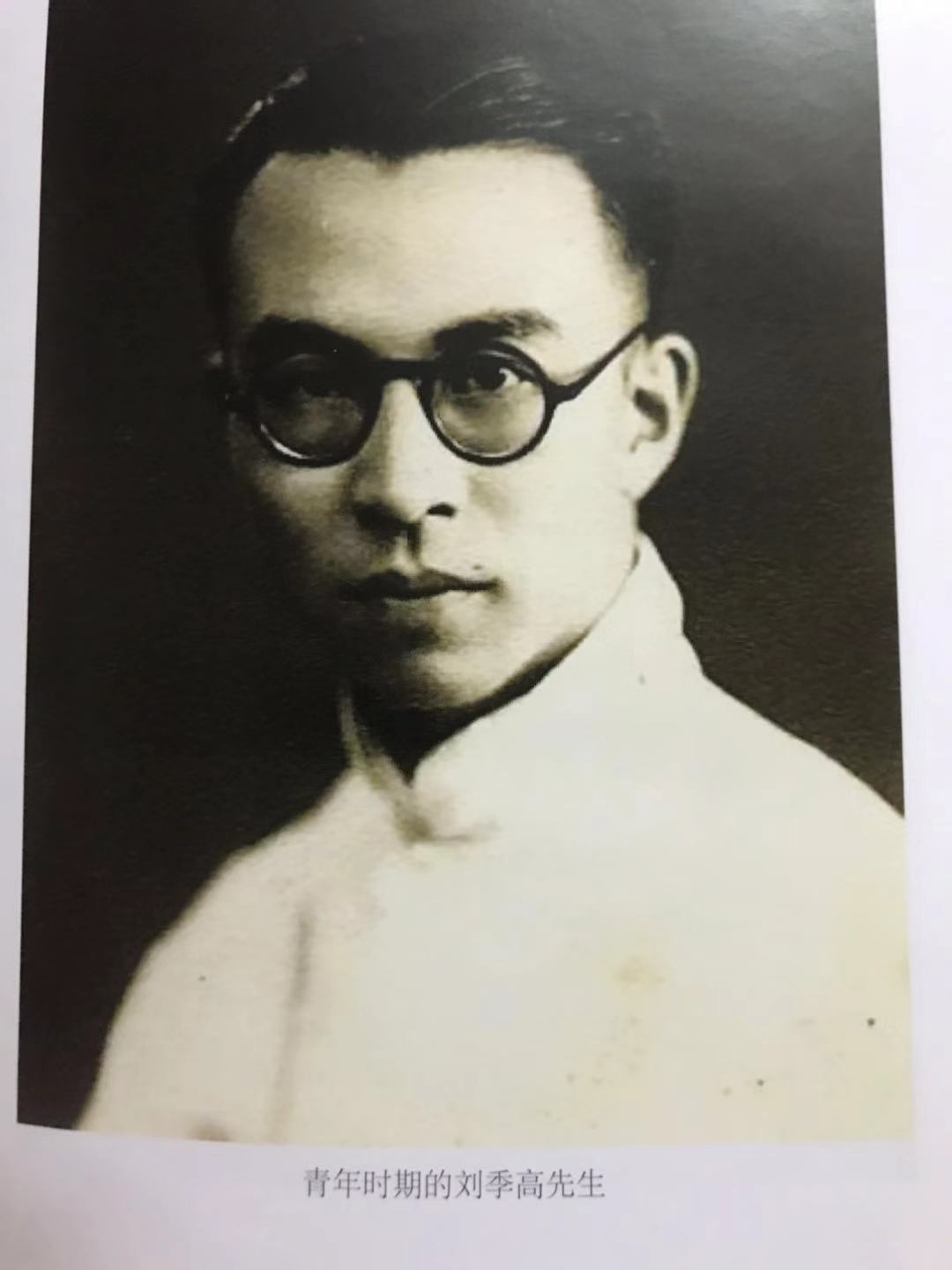

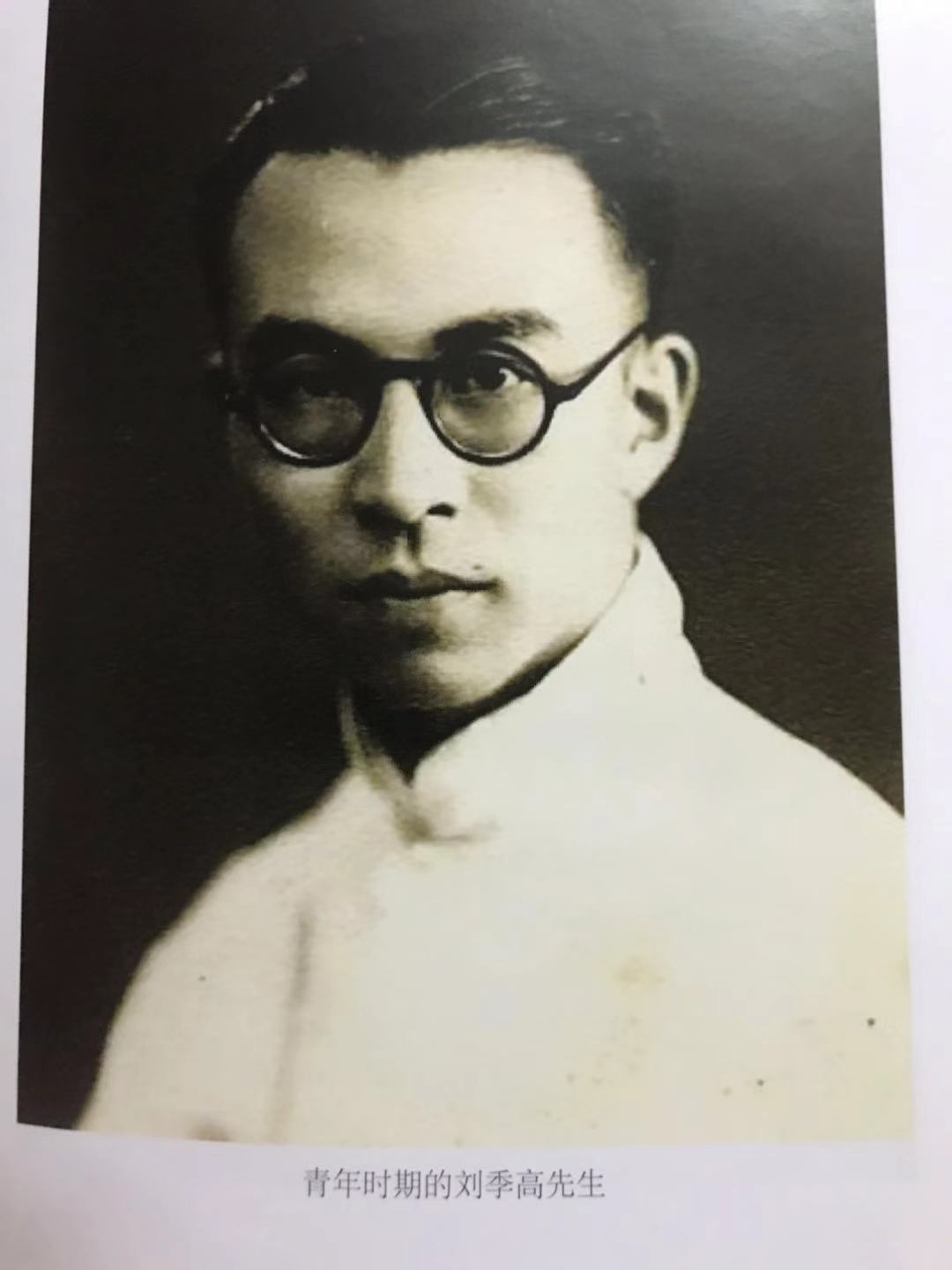

刘季高先生

记得1980年我刚进复旦大学中文系学习时,经过“文革”浩劫,系里的老教授有十二位,个个身怀绝技,名声煊赫,刘季高先生也是其中之一。毕业以后,听说厚积薄发的刘老所撰的《斗室文史杂著》,已由上海古籍出版社出版,马上到书店购得。尽管只是薄薄的一册,拿在手里却觉得颇似千钧,沉甸甸的感慨万分。大学时代亲承謦欬的情形,又重新浮在眼前。

读过《斗室文史杂著》(上海古籍出版社出版),内心不禁油然萌生一缕欣喜之情,感到刘先生学问永在,精神不灭。上世纪八十年代初期,复旦中文系的老教授虽说早已“解放”,但却似“古董”一样宝藏起来,轻易不露面,与本科生的接触机会比较少。然而,刘季高先生却异军突起,老当益壮地为高年级的本科生担纲选修科目。他教我们的是《左传研究》,每周两课时。他上课很有特色,没有讲义,不用教材,每次上课时,也不带拎包,而在口袋里装有若干纸片——一种类似卡片﹑又似练习本的薄纸——上面直书文字,蝇头小字,密密麻麻。每当讲到一篇章节,他就摸出一张纸片,吟诵相关文字,然后就此内容作一些解释或说明,十分干净利落,要言不烦。

在我的印象中,刘季高先生总是身着一件靛蓝色的哔叽中山装,有点稀疏的头发梳得一丝不乱,脸上戴着一副秀瑯架眼镜,气色闲定安祥,且又优雅慈和,略带微笑,给人一种非常和蔼可亲的感觉。在授课过程当中,刘先生始终神采奕奕,一丝不苟,广征博引,又不乏自己的见解,我们听了很受启发,这不仅给我同时也给同学们留下难以忘怀的记忆和异乎寻常的好感。

刘季高先生,号山翁,籍贯镇江,1911年生人。历任上海震旦女子文理学院﹑大同大学文学院﹑安徽大学中文系教授。1952年院系调整后,一直担任复旦大学教授。有人曾评说刘老“鲜有著述,但不乏思想”(陈四益语)。就那这本《斗室文史杂著》来说,刘先生无论对史实的考证,还是对人物的品评,都不囿于陈说,多有前人未发之论。比如他对周邦汭水位置的推演,追根究底,穷尽典籍,从而得出的结论令人信服。又如对周文王史迹的考訂,同样说理剀切,做到恰如其分。书中的《唐顺之传》﹑《方苞传》﹑《姚鼐论》等人物传记,品核练达,语言古朴,非常耐读。

刘季高先生的《斗室文史杂著》还荟集了他的百余首旧体诗,展示了刘老鲜为人知的诗人风姿。读着这些品格高雅﹑寓意殷切的诗歌,我仿佛又见到刘先生执鞭的场景。书中有一首《西江月·送复旦大学中文系七七届毕业同学》的诗词,谨以录之,愿与大家共勉:“家文史三冬足用,海天鱼跃鸢飞。冬冬腊鼓报春回,几处寒梅吐蕊。惜别西腔动魄,论文笔阵惊雷。前程无限莫低徊,子曰后生‘可畏’。”(西腔:西北民歌之代称。元萨都剌句:“步虚声里带淮腔。”)

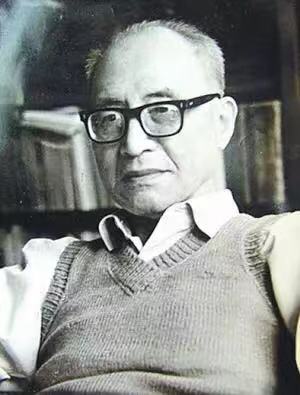

朱东润先生

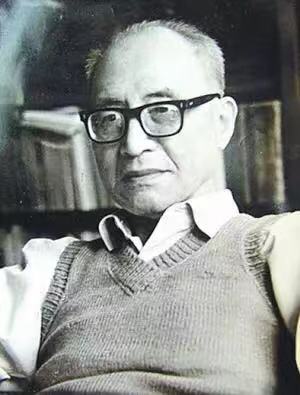

“军人死于战场,教师终于讲席”,这是复旦大学中文系老教授朱东润先生生前经常提及的一句话,也是他治学不辍的真实写照。

朱东润先生崇尚正义,作品总是充沛着激越的爱国主义崇高情怀。他在《陈子龙及其时代》一书结束时说道:“真正的战士,必然要坚持斗争直到胜利或者死亡。”他说的寓意是极其令人深思的。

朱东润(1896-1988),当代著名传记文学家、文学史家,江苏泰兴人,1910年得上海南洋公学监督唐文治资助升入中学。此后却因家境贫困、资助中断而辍学。时值辛亥革命,朱东润先生的三哥因参加反对清王朝的武装起义而被清军杀害。三哥的就义,对朱东润先生触动很大,终其一生,他都抱爱国爱民、反对专制、追求民主之旨不移。1913年秋,朱东润先生入留英俭学会,赴英留学,次年进入伦敦西南学院读书,课余从事翻译,以济学费。1916年初,朱东润先生放弃学业,毅然回国参加反对袁世凯复辟称帝的斗争。1917年秋朱东润先生应聘至广西省立第二中学任教,开始了他长达七十余年的教学生涯。1952年全国高等院校院系调整时,朱东润先生调入复旦大学中文系任教授,1957年起任复旦大学中文系主任。

我是在1980年考入复旦大学中文系的。当年九月初中文系召开的迎新会上,身为名誉系主任的朱东润先生,也莅临位于一教的会场,向一群乳臭未干的学子训话。他一身素雅的夏布装,留着短发,戴一副玳瑁眼镜,严肃端庄……记得朱东润先生训话的主旨无外乎“我们中文系不是培养作家的”,“作家不是中文系所能培养的”。他老人家的一番话,无异给在座的沉浸于“作家梦”的同学们,无异是当头一棒!多年后,每当回想这一情形,不能不承认,朱东润先生的话是对的,他深谙文学的真谛。经院学习固然重要,但作家更重要的是实际生活经验的积累。

朱东润先生平时生活简朴而有规律。他不抽烟,也不喝酒,而且不喜广事交游,很少参加无关紧要的社会活动。平时,除了备课、授课,与学生、研究生、同事、友人等谈话外,绝大部分时间用于读书作文,数十年如一日。他每天坚持写作两张稿纸(约1000字),写完了便休息,或看点轻松的书刊以消遣,几乎天天如此。抗战前,朱东润在武汉大学中文系教书时,有一位同事常在夜间来谈天,谈得很晚才回去。这时,如果写作任务尚未完成,在那同事走后,他便挑灯夜战,写满两张稿纸,方才上床睡觉。

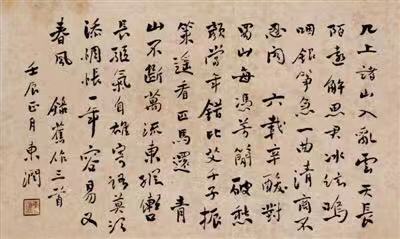

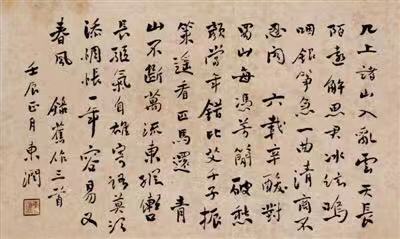

朱东润先生长期浸润于中国传统文化,虽然以儒家的积极用世而自律,但在他身上有着明显的现代知识分子的素养。他还是一位书法家,篆、隶、行、草无不精善。上世纪八十年代初,复旦校园文化风起云涌,校门口两端一溜玻璃橱窗,轮番陈列各种展览,朱东润先生的书法作品经常现身于此,这些笔力遒劲、气度不凡的字体,具有一种奇妙的魔力,令人们不能自已。我们总是驻足慢慢欣赏,从此留下难以磨灭的印象。

朱东润先生对于中国现代传记文学的研究与创作,筚路蓝缕,具有开创之功。他以大时代、大人物、大手笔的宏阔胸襟与巨大毅力,迎来了传记文学别开生面的新气象。早在留学英伦早在留学英伦时,朱东润先生因读英国著名作家作家鲍斯威尔的名著《约翰逊博士传》,对传记文学发生了兴趣。回国以后,朱老几十年的时间基本上以传记文学研究和写作为主要工作,从而在理论和实践两方面为中国现代传记文学奠定了重要的基础。朱东润先生善于将中国古代文学与中国历史结合起来研究,注重史料的收集和史实的分析考辨,著有《张居正大传》《陆游传》《梅尧臣传》《杜甫叙论》《陈子龙及其时代》《元好问传》等。

朱东润先生首先对中西传记文学传统作了研究。对于西方典籍,他广泛阅读了自古希腊到现代各种传记名作和理论著作,并作过一些翻译,在中国传统上,他对各种传记类型从勾稽原始材料着手,深入考察,并撰写了《中国传记文学之进展》《八代传记文学述论》《大慈恩寺三藏法师传述论》等著述,总结了中国传记文学的历史。在此基础上,朱东润先生在《传记文学之前途》《传记文学与人格》《张居正大传·序》等文章中提出了自己对现代传记文学的系统看法。他认为,传记文学应该成为结合史学与文学的特性而独立存在的艺术门类,将刻画和再现真实人物的丰富性格作为它的主要目的。在性质的确定上,他强调传记应脱离传统史学的规范;在写作的态度上,却又强调史料的考辨、运用,做到严谨有据,反对向文学小说靠拢。其结果,是一种以西方现代传记为出发点,结合中国史学传统,学术性较强而在虚构的运用上比较谨慎的传记。这对现在一般传记的写作,仍着相当大的影响。

为了实践自己的主张,把西方传记文学的写作方法具体地介绍到中国,朱东润先生创作了他的第一本传记:《张居正大传》。“大传”是朱东润先生创立的名目,他解释说,这是“援经入史”。实在的意义,恐怕是要唤起一种阔大厚重的感觉。这也确实是一部气象万千、势如破竹的传记作品。字字都是朱老先生心血凝结,都能看到他在其后所付诸的大量的考证、资料积累工作,如果再考虑到当时的写作环境,不得不肃然起敬。作者时时在描述中发表议论,有感佩而无颂扬,有批评、讥讽而无苛责,所持的尺度,完全是现代人的,以民族利益为基准的。作为中国现代传记文学的奠基作之一,它当之无愧。全书以这样一段话结束:

整个底中国,不是一家一姓的事,任何人追溯到自己的祖先的时候,总会发见许多可歌可泣的事实;有的显焕一些,也许有的黯淡一些,但是当我们想到自己底祖先,曾经为自由而奋斗,为发展而努力,乃至为生存而流血,我们对于过,固然看到无穷的光辉,对于将来,也必然抱着更大的期待。前进啊,每一个中华民族底儿女!

朱东润先生卒于一九八七年,享年九十二岁。离世前,他的最后一部传记文学《元好问传》刚刚脱稿。

贾植芳先生

贾植芳先生是复旦大学中文系教授,也是学校比较文学学科的奠基者之一,著名的“胡风分子”。我在校求学期间,有幸面聆謦欬,毕业以后更是隔三差五去看望贾植芳先生,交谈之间,终身受益。

时光飞逝。贾植芳先生往生已11年了,不过,在我感觉当中,他老人家似乎没有走开,仍然活在我们中间。

记得贾植芳先生追悼会的那天上午,我特地去了一次鲁迅公园,拜谒了鲁迅先生墓,参观了上海鲁迅纪念馆。因为一直以来,在我内心深处,贾植芳先生的精神与鲁迅精神一脉相承,他们都秉承中国知识分子的硬骨头文人精神,他们都是中国人的脊梁。作为“喝鲁迅奶长大”的一代学人,贾植芳更入世,对现实中的热点充满了浓厚的兴趣,对个体生命的忧戚充满了人文的关怀。

贾植芳先生倡导把“人”字写端正,这些饱含生命意义的精神遗产,其实是中国文人的血脉传承,也是十分宝贵、值得珍视的。

出了鲁迅公园,我径直来到宝兴殡仪馆,参加贾植芳先生的遗体告别仪式。贾老的遗像两边挂着大幅挽联——“从鲁迅到胡风,冷眉横世热肠扶颠,聚悲智良心傲骨侠胆为一腔正气;由社会到书斋,大写做人中道敷文,融创作翻译学术育人开八面来风。”贾植芳好友兼难友何满子、吴仲华夫妇在挽联上写道:“受屈常将屈辱视为特种幽默故能历劫坚挺,做人要把人字写得格外端正诚乃匡世嘉言。”

贾植芳先生是名闻海内外的文化大师,集作家、学者、翻译家和教授于一身。在他命运多舛、跌宕起伏的一生中,为了真理和正义,他曾经四次入狱,身陷囹圄二十四载;为了保家卫国,拯救身处水火之中的中国人民,他曾投笔从戎,拖着瘦弱之躯走上抗日前线;为了培育英才,在人生的晚年,他孜孜不倦,教书育人,桃李满天下。贾先生的一生追求是“把一个人字写端正” ,他的一生是一本人生的教科书。他的一生经历坎坷,自云“不是学问中人,而是社会中人”,他曾被打成“胡风分子”而贾祸。

然而贾植芳先生的一腔热血、爱国之情始终不坠。直到上世纪八十年代初始获平反,重执教鞭,桃李满天下。我在母校求学期间,虽未选过贾先生的课,但听过他开的讲座。记得有一年恰逢复旦校庆,许多平时难得露面的老教授纷纷设坛讲座,贾先生也在其中,他讲的内容是对中国新文学受西方文化影响的考察,他广引博证,侃侃而谈,十分引人入胜。先生讲课中夹杂着浓重的山西口音,给我留下了难忘的印象。

从复旦毕业以后,只要回母校,我总要到贾老家去看看。坐在贾老身边,望着他瘦小的身子,一个念头忽然浮现在脑际:这八九十斤的身躯里,一半是热血,一半便是铮铮铁骨了,他多么像沙漠中的胡杨,死了也不会倒下。

贾植芳先生是性情中人,记得有一次我和太太一起去他府上看望,正好他老人家的脍炙人口的旧译《契诃夫手记》一书,收入由彭燕郊主编的《散文译丛》,在湖南文艺出版社重版了。此书的旧版是1983年11月由浙江文艺出版社出版的,我早就购读了。那天看见我携太太一起看他,贾植芳先生满脸堆笑,连忙拿出新版的《契诃夫手记》,要送我们俩分享。我谢辞道,此书我已经有了老版本了,让他送别人……

贾植芳先生听后,有些不乐意了。他说,我又不送给你,我送给你太太。能够一再受赠贾先生的大作,当然是我们晚辈的荣耀。我其实是非常喜欢新版的图文本《契诃夫手记》,印得大气精美,得此赠书,视若瑰宝。贾植芳先生还在赠书上留言,写得畅快淋漓。我们真的受宠若惊了,回到寒斋,打开《契诃夫手记》,突然看到书中夹着一张汇款单(影印件),原来湖南文艺出版社送他的20本样书,老先生根本不够送人,他又自费向出版社邮购样书,再次送人。

书送温暖,书送关爱!贾植芳先生的古道热肠,高风亮节,令人难以忘怀!

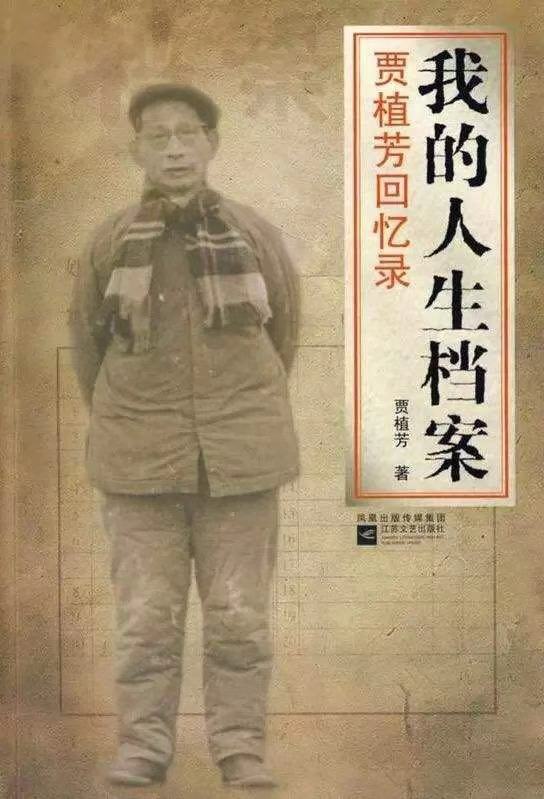

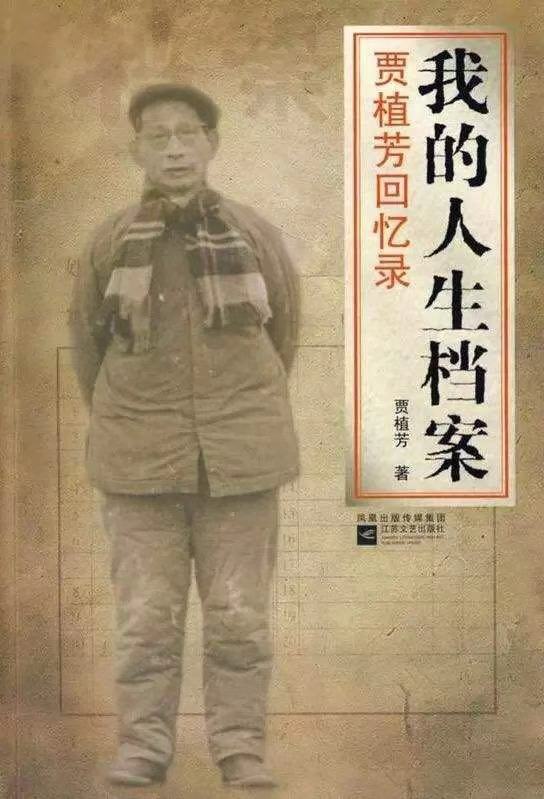

后来我又选编了贾植芳先生的回忆录,这部题为《我的人生档案》(江苏文艺出版社2009年1月出版)的回忆录收录了贾植芳先生回顾自己的人生经历和先生对亲朋好友的回忆文章,这样全面地汇集先生忆旧性的文章,应该说是第一次。本书写作的时间跨度达半个世纪,是先生一生风雨历程的真实写照。先生自十几岁起从事文学活动,长达七十余年。伴随其文学生涯的是经历坎坷的起伏人生,但他对于文学的信念没有改变。贯穿于先生回忆录的主要精神,即是鲁迅精神和爱国情怀。

贾植芳先生虽然具有多种身份,但是最重要一点,首先是一个知识分子,他的为人处事,首先完整地体现了他高贵的人格。作为先生的学生,总想把他忆旧怀人的文章综合起来,通过回忆录的形式展示先生波澜壮阔、辉煌高贵的一生,因为今天的社会更需要人格的教育。

贾先生生前在回忆录的序中写道:“……这本回忆录总集,其中除《人的证据》一书写于我的壮年时代以外,其他的各篇大小文章——上世纪九十年代后期写的长篇自传体回忆录《狱里狱外》及我在人生的暮年从各个方面和角度审视自我的文章,也包括在我的漫长的人生旅途中的各个不同时期交游的朋友们的回忆。它们不仅是我个人的档案和人生史料,作为历史的经验与教训,也可以为认识与思考历史和时代提供值得参考的民间资料。”

由忆旧性文章组成的这本回忆录,可以看出先生那种对历史和现实,对社会和人生,对知识和学问的深邃思考和忠于友情的人格,以及“生命不止、战斗不已”的坚韧精神。透过这些历史风云的文字,我们不仅看到了中国知识分子的灾难史,同时也看到了一代知识分子的生活、希冀和企求。

贾植芳先生虽然离开我们已经十年有余,但他的精神不死!我们可以透过他以生命书写的这些书页,感受到先生的正直刚毅和老一辈爱国知识分子的良知。而从某种意义上说,“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”,正是贾植芳先生道德文章的绝好写照。

赵景深先生

上世纪八十年代初,在我就读的复旦大学中文系,真是藏龙卧虎,十几位老教授个个学问高深,身怀绝技。其中,赵景深先生是我敬仰的教授之一,由于他当时年事已高,难得到校,但我知道他是一位杰出的戏曲研究家,同时也是一个勤奋的著述家,他毕生笔耕不辍,著书甚富,堪称等身。读了由李平、胡忌编的《赵景深印象》(学林出版社出版)一书,掩卷遐思使我更加怀念赵景深先生。

见过赵景深先生的人都了解,他是一位非常慈祥和蔼的老人。赵老胖墩墩,笑呵呵,手温而软,给人温煦的感觉,而丝毫没有盛气凌人、傲视一切的架势,非常容易接近。我无缘见到赵老年轻时的面影,不想读了收在《赵景深印象》中的赵易林的几篇文章,却满足了我的心愿于万一。赵易林先生是赵老的公子,他以他的亲见亲闻和亲历,饱含深情地写下了诸如《父亲与“女星社”的组织者邓颖超》、《父亲与幽默大师老舍》、《父亲与落魄才子朱湘》、《父亲与小峰舅舅》、《关于绿波社》等文,勾勒了赵老早年投身革命、耕耘文坛的一些侧影,具有特殊的史料价值。《赵景深印象》还收集了赵老的其他亲朋好友、同事学生的缅怀文章,从各个不同的视角,再现了这位在中国古代戏曲、小说与民间文学以及文学创作、翻译、编辑、出版等领域作出过突出贡献的一代学者令人难忘的人生片断、学术造诣、人格魅力和精神操守,真实地凸现了赵老如星光般闪亮而多彩的一生。

赵景深先生的最高学历只是毕业于天津棉业专门学校纺织科,然而,通过刻苦的自学和多年的职业磨练,他却取得了非凡的成就。赵老二十岁就当了《新民意报》的文学副刊《朝霞》主编,翌年他出版第一部著作《失恋的故事》,二十八岁被聘为复旦大学教授,并兼任北新书局总编辑。他一生著述达一百四十余种,称他著作等身,信非虚语。所有这些,都在收入该书的“年谱简编”和“著译年表”中得到反映。

赵景深先生作为戏曲专家,不但精通理论,还妙解音律。他很早就爱好昆曲的演唱艺术,常常登台演出。他与京昆大师俞振飞先生过从甚密,并一直担任着上海昆曲研习社社长。记得有一次系里组织聚会,他宝刀不老,即兴发挥,当场来了一段曲子,赢得满堂喝彩,现场气氛十分活跃。大家都为他的熟稔的唱腔、精湛的演技所打动。虽然时光流逝多年,但留在脑子里的印象还恍如昨日。

最后,值得一提的是,《赵景深印象》一书还首次披露了赵景深先生最后百天的日记,这些日记除了记录日常起居之外,还详细记载了他晚年的学术活动、学人往来等内容,为读者展示了这位戏曲研究大师忙碌而又充实的生活场景,令人浮想连翩,心向往之。特别是读到赵老在日记中,提及与我的同班同学王岗、邱辛晔等人的接触,尤感亲切。

江苏常州人,著名传记作家,上海市作家协会会员、上海立信会计金融学院教师。1984年复旦大学中文系文学专业毕业。长期从事中国现当代文化名人的传记研究与创作。著有《顾准传》《顾准的最后25年》《顾准画传》《顾准评传》《顾准的后半生》5种、《杨绛传》《才情人生乔冠华》《乔冠华全传》《潘序伦传》《王元化和他的朋友们》《红色名媛章含之》《周扬传》《百年风华:杨绛传 》《贾樟柯传》《钱行健传》《杨绛传》[追思纪念版] 、《王元化别传》《潘序伦教育思想及办学实践研究》等。编有《百年顾准丛书》《顾准:民主与“终极目的”》《顾准文集》[珍藏增订本]、《顾准再思录》《顾准追思录》《钱谷融:闲斋忆旧》《我的人生档案:贾植芳回忆录》《记忆的修复》等。

江苏常州人,著名传记作家,上海市作家协会会员、上海立信会计金融学院教师。1984年复旦大学中文系文学专业毕业。长期从事中国现当代文化名人的传记研究与创作。著有《顾准传》《顾准的最后25年》《顾准画传》《顾准评传》《顾准的后半生》5种、《杨绛传》《才情人生乔冠华》《乔冠华全传》《潘序伦传》《王元化和他的朋友们》《红色名媛章含之》《周扬传》《百年风华:杨绛传 》《贾樟柯传》《钱行健传》《杨绛传》[追思纪念版] 、《王元化别传》《潘序伦教育思想及办学实践研究》等。编有《百年顾准丛书》《顾准:民主与“终极目的”》《顾准文集》[珍藏增订本]、《顾准再思录》《顾准追思录》《钱谷融:闲斋忆旧》《我的人生档案:贾植芳回忆录》《记忆的修复》等。