“音乐是比一切智慧,一切哲学更高的启示,……;谁能参透我音乐的意义,便能超脱寻常人无以振拔的苦难。”

—— 贝多芬

题记:上海译文出版社在2020年为著名翻译家荣如德先生隆重推出了他的十五卷译文集。荣如德是与草婴、满涛、郝运齐名的我国翻译界泰斗,他的译著遍及俄、英两个语种,他把大量的外国优秀文学作品介绍到我国,且他的译文准确、灵动、并用优美的中文表达出来,得到翻译界和广大读者的广泛认可。人们认识荣如德,只知道他是个翻译家,但很少人知道他的另外一面,他还是一个名副其实,不可多得的西方经典音乐发烧友。荣先生不会任何乐器,但他能如数家珍地把西方经典音乐烂熟在心,他不懂五线谱,但他却能把乐曲中的每一个音符都能清晰地记在脑海中。荣如德先生不仅是一位杰出的翻译家,同时也是一位资深的爱乐者,对经典音乐有相当精辟的见解,可惜他自己对此未置一字。我作为他六十多年的老乐友,深感有必要写下来以飨读者。这不祇是个人回忆,也能反映出老上海文化底蕴的一个真实侧面。

(上)由左至右为丰一吟、陈良廷、蔡慧、郝运、荣如德、(最右未知)

(下)由左至右为郝运夫人、盛天明、草婴、草婴夫人

由左至右为丰一吟、荣如德、蔡慧、陈良廷

一,老上海的音乐底蕴

指挥大师西蒙·拉特尔爵士(Sir Simon Rattle)为他的一部专论欧洲现代音乐的专辑加了这样的标题:《Leaving Home》(走出家园)。那么,何处是家园呢?愚以为应该是指以巴赫、莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯以至包括瓦格纳、马勒(还可列出长长的名单,不赘)等伟大作曲家们为代表的欧洲经典音乐这博大精深的文化宝库。许多老上海的爱乐者们,包括荣君和本人,几十年下来基本上都亲历了“陶然于家园”,试图“走出家园”,最后还是“回归家园”这样的历程。

上海和欧洲经典音乐有着深厚的历史渊源。二十世纪二、三十年代的上海十里洋场,曾经历过畸形的繁荣和奢华,不仅是远东最大的金融和制造业中心,也是远东的文化中心特别是欧洲经典音乐的中心。这“东方巴黎”具有海纳百川的凝聚力以及深厚的文化底蕴:现代的套话所谓“软实力”。上海的经典音乐底蕴在五十年代以后仍长期或现或隐地显示出来。回顾与荣如德先生六十余载的音乐情缘,也能折射出这座城市在这方面的历史侧面:除了大量浅尝辄止、浮光掠影的爱乐者层面外,也藏着一群涉水很深的乐迷,他们能够把多部贝多芬、勃拉姆斯和马勒等名家的交响乐滚瓜烂熟地“存进”脑子。记得荣君有一次聆听苏联小提琴新秀克里莫夫在上海的演奏实况转播,他当场就听出了几个出错和瑕疵。同一部作品,他们也会仔细比较不同指挥家的唱片或录音,体味其特色和差异。像这样的“深藏者”在外地并不多见。

上世纪五十年代初,文化教育界对知识分子的思想改造进行得雷厉风行,运动接连不断;然而上海人民广播电台的中波音乐频道却是当年文化氛围中的一个Singularity(奇点,物理学名称):欧洲经典音乐未遭封杀;原因是恩格斯和列宁对于贝多芬的酷爱和崇敬挽救了上海的经典音乐传统。当时还称苏联为老大哥,以柴可夫斯基为代表的俄罗斯经典音乐则大量播放;当年大家熟悉的莫斯科广播电台的开始曲就是格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉序曲》的主题旋律;不仅如此,五十年代初期很流行的歌曲里,许多是优秀的俄罗斯民歌。交待这些历史背景,就不难理解为什么老上海的欧洲经典音乐的余温可以一直延伸到1966年五月的文革为止。

二,邂逅荣君,是我爱乐生涯里的重要转折

1959年九月我考进了复旦大学物理系。为了晚上入睡前能够听上海人民广播电台中波的音乐节目,我在南京东路的中央商场花了不到一元钱就配齐了一个小小矿石收音机。毕业后留在上海交通大学的哥哥告诉我,在淮海中路陕西南路西南转角上的二楼有一家永丰唱片店,有很多新旧的经典音乐唱片,碰巧可以觅到很好的便宜货。

一个周末,我找到了那家永丰唱片店,店里面的电唱机正播放着弗朗克的小提琴奏鸣曲。店主是一位中年女性,对经典音乐非常熟悉,不仅了解各个大师的作品,连作品号(op.)、大调和小调(竟然还用英文“major”和“minor”)都滚瓜烂熟,让我刮目相看。当我问她,正在播放的唱片是不是海菲茨演奏的Cesar Franck的A大调小提琴奏鸣曲时,她马上也对我刮目相看了。

攀谈中她听出我的无锡口音,我说自己刚从辅仁中学毕业,考进入了复旦物理系。她说自己也是无锡人,叫叶爱棣,儿子郁蔚俊也在辅仁和我同年级,可惜这次没有能够考进上海的大学。

我从每张五角钱的废唱片堆里挑全了五张贝多芬D大调小提琴协奏曲(Victor78转唱片,海菲茨演奏,托斯卡尼尼指挥NBO)。她仔细帮我查了一遍,发现第二张唱片有裂缝,说这张有裂缝的不能够卖给你,这四张我帮你留着,所缺第二张我会帮你留意。补全了会通知你。

没几天我就收到了她邮寄到我宿舍的明信片,说补全了,有空可以来取。

第二个星期天我走上二楼时,就听到上面在放我没有听过的音乐。原来她正在接待顾客,见了我忙说:“哦,高同学,你坐一下,让我先接待这位荣先生,是老朋友了。”我打量了一下荣先生,约二十六七光景,微胖,平头,五短身材,不修边幅。原来叶爱棣帮他觅到了法国印象派大师德彪西(Claude Debussy)的《牧神午后前奏曲》(Prélude à l'après-midi d'un faune),哥伦比亚唱片,刚好是正反两面,开价六元五角(相当于我在复旦半个月的饭费)。试听后荣先生爽快地付了款。叶爱棣遂对他说:“今天顺便给你介绍一位同乡,从无锡辅仁刚考进复旦物理系的高明辉同学,也是爱乐者。我帮他凑全了贝多芬小提琴协奏曲的废唱片,一套五张两元五角。”

“幸会幸会!荣如德,祖籍无锡荣巷,不过同荣巷显赫的荣家没有关系。我出生在上海,无锡很少去。还是说说唱片吧,叶先生帮你凑全的这套,很有保存价值,但听起来太麻烦了,要翻转和换片多次。何况唱片公司为了录音分段,常常不得不在音乐的快慢上进行处理,听起来会有点别扭。你若有时间,可顺便到我家里去听听。”

“当然有时间,太好了。谢谢您!”我几乎有点受宠若惊。荣君遂向叶爱棣借用她的电话,打了一个传呼电话,请传呼人通知家里不要等他吃中饭。然后对我说:

“这里隔壁的二楼有一家饭店,价格公道。我们就先到隔壁解决果腹问题,然后坐24路无轨电车朝北两站路,就是寒舍了。”

我带了唱片跟他下楼来到街面,马上拐进了左隔壁的商店,里面有铺着红地毯的楼梯通到二楼的“美心酒家”。我们在角落里一个小桌坐下,服务员马上过来,他简单点了两个带汤的盖浇饭,就和我聊了起来:

“我觉得邂逅相逢是要靠缘分的。说老实话我对你的好感同无锡没有干系,仅仅是第一眼有很放心的感觉。我蛮相信自己的instinct(直觉),就像十多年前我第一次在隔壁永丰唱片店遇到叶爱棣一样,那instinct很准:精明,但上路。”

吃完盖浇饭,已经有人在等候我们的座位,就下楼坐上24路那最老式的墨蓝色长方形无轨电车,3分车票,叮叮当当两站路就到南京西路站下车。走进陕北菜场北面朝东的一条弄堂,从后门进入一幢石库门房子,楼下朝南的客厅,就是荣君的“寒舍”了;客厅南面是个小天井,南大门虽设而常关,此乃沪上石库门房子的铁律。

客厅靠墙都是书橱,连落地南窗的一半也被书橱所挡,书橱里几乎都是唱片,让我叹为观止。他说:“我是学外文的,十足的文科,很想有一个理科的朋友,况且你也喜欢音乐。我有点好奇,外地的电台很少有经典音乐,能够谈谈你的爱乐经历吗?”

“我出生在抗战时期重庆的嘉陵江畔,我的音乐启蒙人是母亲,她爱音乐。抗战前家父在上海行医,母亲则在无锡江苏第三高等师范教国文,也兼音乐课。抗战时期的重庆,不仅物质生活匮乏,文化生活更枯燥,唯一的就是唱歌!学校里的歌曲各种各样,有抗战歌曲,也有从延安传来的革命歌曲和苏联歌曲,但最多还是艺术歌曲:黄自的歌最多,刘雪庵和王洛宾的歌也不少,还有很多欧洲的经典歌曲,还有很多用欧洲经典音乐的旋律配上我们自己的歌词的——往往是作者佚其名。母亲传给了我音乐的细胞,我就在嘉陵江畔的歌声中长大。1946年我家回到上海,经不起通货膨胀,48年不得不回了无锡,但我的哥哥姐姐都在1952年来上海进了大学。哥哥进了交大,姐姐进了江湾东体育会路的上海俄专,也就是现在上海外国语大学的前身。”

“哦!你姐姐是不是高秋辉?她比我低一届,我们的俄罗斯文学课是在同一个大教室里上的,所以有印象。你看,我在永丰唱片店看到你第一眼的instinct准不准?这真是缘分。

“请你来听唱片,按理应该由你选择,但老贝老柴的作品,你大多可以从电台里听到。叶爱棣说你很熟悉Cesar Franck,今天我们就一起听听其代表作《d小调交响乐》如何?他从书柜里F标记的一排里抽出了Franck的《d小调交响乐》,捷克出品的密纹唱片,由泰利赫指挥布拉格交响乐团的录音。“这部交响乐是比较严肃而思考型的,正好我在翻译的一部捷克小说《公民布利赫》,里面有一段这样的情节:苦闷的布利赫去朋友家聊天,他走进大楼坐电梯到了朋友的房门口,却听到从里面传出了Franck的《d小调交响乐》。他停下听了片刻,没有敲门,就离开了。这段情节可以帮你更好理解《d小调交响乐》。”

我们俩静静地花了四十多分钟听完了《d小调交响乐》,中间有些地方,他偶尔会插几句提醒我注意。当时,我还没有意识到我同荣君在音乐历程上的重要差别:我还是陶然于“家园”,他则已经在“走出家园”了。

他每天上午10点是固定的听音乐时间,建议我可每隔一个周日去陪他一起听。自此,除了寒、暑假或学校下乡劳动,每隔一个周日的上午10点,我总会来到他的这个音乐小天地,风雨无阻,乐此不疲。

一次我收到叶女士的明信片,说帮我觅到两张价廉物美的好唱片:圣桑的《引子与回旋随想曲》,是Campolli演奏的名版。

我还没有听说Campolli这个意大利小提琴家。隔一个星期天,我去荣君家前顺便先赶到了唱片店,九点刚好开门。叶先生是从废唱片堆里发现了这两张宝贝。她说:“荣先生肯定喜欢,你也送他一张吧。Campolli的这个录音绝对超过了海菲茨,是出了名的,很难买到。”看时间还早,我就同她聊了半个钟头。我好奇地问,这么多废旧的美国唱片是从哪里来的?她的回答大开我眼界:“是北四川路的日本侨民留下的。” 她见我不信,就补充道:“早在一战后的二十年代虹口那边就有了大量的日本侨民,集中在北四川路一带,抗战时期的数量就更甚。日侨里爱乐者很多,不乏大量经典音乐乐迷。1945年抗战胜利,到46年,这些日侨,少说也有十几万吧,都回日本去了。唱片太重无法带走,就留下了。他们没有随便扔掉,都是整齐地堆放到了虬江路边的一块空地上,让上海市民自由选取。去抢唱片最起劲的就是唱片公司和唱片商店了。我这里的旧唱片都是从唱片公司仓库里的存货里挑出来的。荣君的《牧神午后前奏曲》,你的贝多芬小提琴协奏曲,还有这两张Campolli,都是日本侨民留下的。”

原来如此!

我带了两张旧唱片到荣君处,他不信在废唱片堆里能够发现这样的宝贝。他谢了我和叶爱棣的好意,说他已经有了。我顺便把这大量废旧唱片的来历和他说,他告诉我他也是从叶爱棣那里听说的,说这种地方野史随着老一辈的离去,就逐渐湮没了。接着我们聆听了柏辽兹根据拜伦的诗歌谱写的为中提琴和乐队的交响诗《Harold in Italy》,并说,今天可以边听边聊。

荣君说,这《引子与回旋随想曲》(Introduction and Rondo Capriccioso)是典型的翻译错误。随想曲是Capriccio,而Capriccioso是其形容词,意思是“如随想曲般的”,所以正确的标题应该是《随想曲般的引子与回旋曲》,现在已经是将错就错约定俗成了,这样的例子还真不少。聊着聊着,他说起了意大利小提琴家Campolli的不幸经历,他琴技好,又有一把瓜内利名琴,可惜惹上了毒瘾,人就毁了!这张《引子与回旋随想曲》成了他留下的唯一绝唱了。

这晚我回到复旦,就把多余的这张“绝唱”送给了同室的知音李陇遐(我终身的乐友),他如获至宝!李有一把好提琴,也拉得一手好琴:贝多芬的F大调第五《春天》奏鸣曲或莫扎特的第五小提琴协奏曲,都可以一气呵成。当时59年,在学校宿舍还可演奏这些,到了1961年以后就不行了。后来,叶先生又先后帮我收集到很多价廉物美的旧唱片。最难忘的是小提琴大师米夏·埃尔曼(Micha Elman, 1891-1967)演奏的舒曼的梦幻曲(Traumerei),真是极品。

荣君对我最大的影响在于拓宽了我的视野,加深了我的理解。他知道复旦的课程很紧,就建议我对现代派暂时不必去浪费时间,还说,现代派的通病是患有“旋律萎缩症”。那时候他已经积累了大量十二音阶先锋派音乐家的唱片,如勋贝尔格,兴德米特,韦伯和贝尔格(Berg)等,还有大量斯特拉文斯基(Stravinski),里夏·斯特劳斯(Richard Strauss)和贝拉·巴尔托克的唱片。荣君说,不妨可以听听里夏·斯特劳斯的《最后四首歌》(Vier Letzte Lieder),相信你会喜欢。

三,早在五十年代末,荣君就曾预言,马勒的时代一定会到来!

很快到了1960年元旦,我破例不在星期天到访,且九点就到,他说预感到我会光临。

“今天时间充裕,我们一起听听马勒吧!没有听过马勒吧?”

“没有。在哥德施密特(当年访华的德国音乐专家)的《德国音乐》里他对马勒仅一笔带过,却大段介绍了里夏·斯特劳斯。”

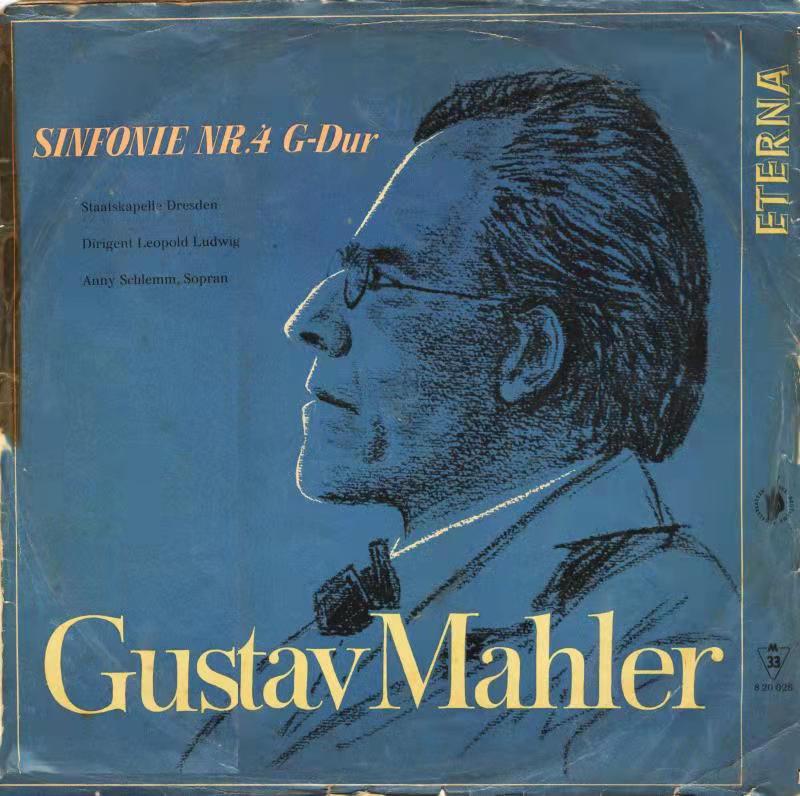

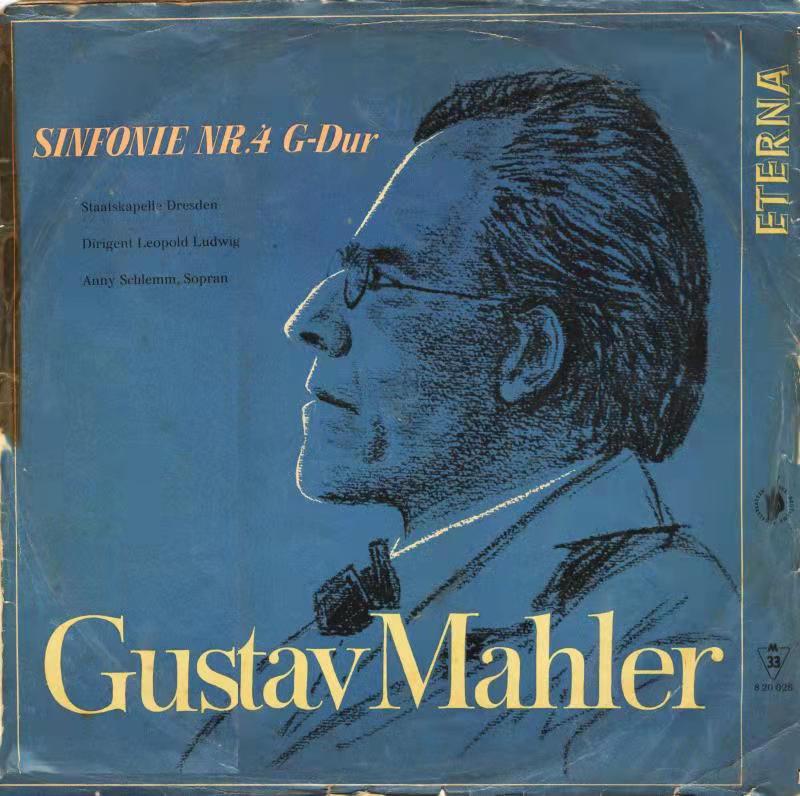

“里夏·斯特劳斯固然不错,但如何能够同马勒相比?我相信马勒的时代必将到来(按:荣君确有先见之明,五十年代末,欧美乐坛上的“马勒热”还没有一点迹象,但到了六十年代末却成了时髦。马勒的作品篇幅冗长,其推广很明显受到了录音技术的限制,随着密纹唱片,磁带和CD的出现,马勒的“潮水”不可阻挡)!今天先听听马勒最明朗也是最短(也有51分钟)的G大调第四交响乐。”他把唱片浅蓝色的封套递给我,上面有马勒的侧面画像,是利奥博德·路德维希指挥德累斯顿国家歌剧院交响乐团录制的,第四乐章的女声是由安妮·施莱姆演唱。

这马勒第四交响乐成了我走进马勒神奇世界的大门。因为我是第一次听,荣君并没有和我细谈第二乐章那段优美的连德勒舞(华尔兹的前身)竟然会是和死神“海恩大叔”的舞蹈。后来他和我谈起时候,认为音乐不必解释得太具体,也未必一定要按照马勒的原意去理解,马勒作品中,关于“死亡”的主题太多,有点偏执。伟大的作品是应该允许不同的理解。第三乐章显然有点贝多芬第九交响乐第三乐章的影子。安妮·施莱姆演唱的第四乐章太美了,荣君把他写下的德文歌词和中文翻译对照的一页稿纸让我看着,把第四乐章又重新放了一遍。荣君还认为,不必太在乎作曲家对于自己作品的评价:贝多芬认为自己最满意的作品是《庄严的弥撒》;德沃夏克多次谈到自己最满意的作品是《圣母颂歌》,其实未必。

听完马勒第四,他说今天还有时间,再听听马勒按照唐诗谱写的声乐交响诗《大地之歌(Das Lied von der Erde)》吧,由六首唐诗组成,最后一首王维的《送别》竟然长达25分钟,最后一句“白云无尽时”的德文只是一个“Ewig(永远)”,女高音意味深长地重复了三遍!

说起上海的唱片店,这些马勒的密纹33转唱片在永丰或源祥是没有的,当时上海的音乐书店(正对汉口路的西藏路上)和福州路的外文书店都有大量的苏联、东德和捷克的唱片。苏联的密纹唱片价格是七元,东德和捷克的是九元。

说起缘分,这张马勒第四的东德唱片和我就有不解之缘!六年半以后的1966年六月,我已经在北京工作,正值“516”燃起文革之火不久,我收到了上海表弟给我的信,说我存放在他们家三楼的大量唱片,都让红卫兵抄家时候被收走了。上海的抄家行动竟然早于北京。那天正值星期天,我赶到了王府井大街上近灯市口的那家音乐书店,里面竟然还在出售已经剩下不多的音乐唱片,我翻来翻去,竟然就翻到了这张马勒第四交响乐的东德唱片,浅蓝色封面上是那熟悉的马勒侧面画像。我马上就付了九元买下了。

同我有不解之缘的马勒第四交响乐东德唱片,可能是五十年代最早的一张马勒唱片。

接下去的十年,恩格斯和列宁也保不住贝多芬了。也有偶尔的例外,1973年,中美关系解冻前,指挥大师尤金·奥曼迪(Eugene Ormandy, 1899-1985)率领费城交响乐团访问了北京,西长安街上的民族会堂音乐厅里响起了贝多芬的《埃格蒙特序曲》和华彦钧(瞎子阿炳)的《二泉映月》,爱乐者们的心里又燃起了希望。那管弦乐版本的《二泉映月》竟然改编得那么好!那么淳美!奥曼迪把他带到了美国,带上了世界。《二泉映月》也是来自我们江南家乡无锡的真正音乐精品!

1976年10月“四人帮”被捕,我已经回上海,又可以常常和荣君见面了。我特地带了那张从北京“抢救”回的马勒第四交响乐的唱片让他看,让他感慨万千。1980年,他告诉我一个好消息,上海来了一位爱好经典音乐的市长汪道涵,于是上海人民广播电台的音乐频道进入了黄金时期。我们可以从调频频道收听到几乎所有经典大师们的作品,也包括了马勒的全部(1-10)交响乐和声乐作品。由于我住到了复旦,离市区很远,我们常在电话里讨论音乐,我们俩对马勒的理解也越走越近。八十年代唱片基本上退出了市场,磁带成为音乐收藏的主要形式了,荣君书橱里又开始放满了磁带。

八十年代中期一次去他家,我们一起听了马勒第三交响乐《夏日晨梦》这部马勒最长的交响乐(100分钟),他竟然收集到好几个不同版本的磁带,他最推崇海廷克(Bernard Haitink)指挥RCO(荷兰皇家音乐厅管弦乐团)的版本。第二乐章(花儿对我说些什么?)里那首圆舞曲真让我有翩翩起舞的奢望,尽管我不会跳舞!第三乐章里那场外乐器(out-stage instrument, 指从舞台以外传来的)的邮号声,真像天籁之音。后来我到欧洲,每次到阿尔卑斯山区,耳朵里总会响起这马勒的邮号声!鉴于篇幅,马勒其他作品暂不赘述。仅提两点:要理解马勒,必须聆听其声乐作品(特别是《Des Knaben Wunderhorn, 青年的奇异号角》);马勒最清丽超脱刻骨销魂的乐段是他第八交响乐第三乐章——那是真正的马勒。

四,再回到1960年说起

1960年春,荣君通知我星期六晚七点在延安中路上海音乐厅门口等候。音乐会的上半场是由上海音乐学院附中的盛中华演奏贝多芬D大调小提琴协奏曲,由黄怡钧指挥上海交响乐团协奏。盛中华是著名音乐教育家盛雪教授之女。年仅16岁的盛中华身穿红色毛线衣站在台前看上去从容镇定,那青春形像至今记忆犹新。她顺利完成了这部长43分钟的贝多芬杰作。

同我对贝多芬音乐的热忱相比,荣君比我冷静得多;他觉得贝多芬被宣传得太多,难免会有点偏,说来说去总是他的九部交响乐(有评论家还竟然荒唐地把第五交响乐说成是贝多芬的顶峰,贝多芬会同意吗?),32首钢琴奏鸣曲,五部钢琴协奏曲等;要真正理解贝多芬,一定要认真细听他的晚期弦乐四重奏,这才是真正贝多芬晚年的内心世界。没有细听贝多芬的晚期弦乐四重奏,最好不要对贝多芬说三道四,罗曼·罗兰就是这个毛病!罗曼·罗兰在1903年出版的《贝多芬传》里片面地以“英雄”和“战斗”去概括贝多芬的音乐和精神,他同时也以他的《约翰·克利斯朵夫》误导了许多人。

贝多芬的思想超出了一个音乐家的范畴,他把以康德为核心的德国式特有的哲学思辨和对人类命运的深沉思索带进了音乐;贝多芬心中的“上帝”,是康德泛神的“上帝”。这种思辨在他许多作品里,特别在他的交响乐和晚期四重奏里有深刻的体现。这也是为何他的音乐可以穿越历史,超越国界、民族和宗教信仰,具有启示录般的不朽价值。贝多芬的魅力还在於,他的哲学思辨并没有让他的音乐变得枯燥无味,其旋律总带有无可替代的崇高美,带有他的独特“基因”和特有的锲合和统一。

荣君对萧邦的态度有点矛盾,他不喜欢那些马祖卡和波罗奈兹,常说舒伯特的许多钢琴作品丝毫不逊于萧邦,这我完全同意。他说人们对舒伯特的理解太窄,他的伟大远在斯特劳斯之上,不仅仅是歌王,还有交响乐,他的两首钢琴三重奏更是少有的精品。其实荣君心里对萧邦并没有偏见。我们曾一起听了萧邦的第二钢琴协奏曲,接下去还听了升c小调夜曲,大为赞赏。萧邦在我的心里有着无可替代的地位。人们常把“浪漫主义顶峰”的桂冠强按在他头上,萧邦却嗤之以鼻:萧邦就是萧邦,没有什么“浪漫主义”。荣君说,萧邦可谓“Individualism”的代表,把这个词翻译成“个人主义”是片面的,其确切涵义是“完整的人格,独立的精神和自由的思想”,很像是蔡元培提倡的“北大精神”。

荣君对柴可夫斯基的评价也很矛盾,他似乎更欣赏拉赫玛尼诺夫和穆索尔斯基,还从穆索尔斯基的一幅肖像谈起了伟大的俄罗斯画家列宾。对于老柴,他认为只有三部交响乐不错,最好是《曼弗雷德交响乐》,还有就是第五(被比拟为老柴的“命运交响乐”)和第一(俄罗斯)。《悲怆》(指老柴最著名的第六交响乐)的悲怆,不是真正的悲怆;《曼弗雷德》的悲怆才是刻骨铭心的“大悲催”;萧邦的升c小调夜曲则是凄美而淡淡的悲怆。

早在那六十年代,荣君就告诉了我老柴死因的真相:不是霍乱,而是因同性恋而自杀。

我在荣君家先后听过很多拉赫玛尼诺夫的作品,三部钢琴协奏曲(他特别推荐第三),第二交响乐(非常精彩),著名的帕格尼尼主题随想曲、升c小调前奏曲和妙不可言的《练声曲》等。还有一部根据涅克拉索夫的诗歌《绿色的喧嚣》谱写的男中音声乐交响诗《春天大合唱》,荣君特地帮我准备好了俄文歌词和中文翻译。

很奇怪的是,同荣君一起听莫扎特的机会少之又少,然而他对莫扎特的评价之高又出乎我的意料。他和我解释这个悖论的原因是:莫扎特不需要解释!他常说,莫扎特的音乐最容易使人一入耳便自信完全领会而终身不知所云,这在大上海可谓比比皆是。这句话听起来好像是木心先生说的,但荣君对我说得时候早了三四十年。

对于巴赫,几乎是同样情况,我们一起听巴赫很少,仅听过一次《b小调弥撒》,那是因为我谈起了在维也纳国家剧院听了巴赫的《b小调弥撒》的奇遇。说起巴赫,荣君常常会引用爱因斯坦答复一位报纸主编的话:“虔诚地聆听,闭上您的嘴!”

五,西贝柳斯和勃拉姆斯

一个北欧小国芬兰竟然能够出现西贝柳斯这样的一位伟大的作曲家!西贝柳斯的作品,无论大小,几乎都是我们钟情的精品。“简而精”是其特色,同冗长的马勒恰恰相反。他最后一部第七交响乐才17分钟,却精彩至极。说起海菲茨演奏的西贝柳斯d小调小提琴协奏曲,那真是绝唱!

有一次和荣君一起听西贝柳斯,他提议跳过很“popular”的第一和第二而听他的第七和第三交响乐(仅三个乐章,共26分钟),这部短小精彩的交响乐夸张地说是以大提琴为特色的。世纪交接的前后三年我在荷兰,曾专程去阿姆斯特丹皇家音乐厅聆听西贝柳斯的第三交响乐。当时的乐队位置编排还是按照传统的,也就第一大提琴组在指挥的右方,听众们清晰可见。大提琴家们的肢体语言是非常丰富的,现场聆听西贝柳斯的第三交响乐,也是领赏大提琴家们集体表演的艺术。坐在后排第一位的那位女大提琴家其专注而投入的表演令人叫绝,随着旋律的汹涌起伏她俯仰自如摇曳有韵,为第三交响乐增添了无穷的色彩。

我曾专程到过赫尔辛基,在城西北角的西贝柳斯公园盘桓良久。这里,爱乐者可以点播自己想听的西贝柳斯作品。遥想万里外在上海的荣君,他若坐于此会选哪一首?记得他曾说过:《图内拉的天鹅》他一辈子没有听厌倦。所以我点了《The Swan of Tuonela》。

若说我“家园”的中心是贝多芬,那么荣君“家园”的中心则是勃拉姆斯。哪怕在他漫游于现代音乐的漫长年月里,也从来没有离开过勃拉姆斯。我可以肯定地说,他听遍了勃拉姆斯的所有作品。到了晚年,我也几乎听遍了勃拉姆斯的所有作品,也是受了他的影响。

1988年夏我第一次到维也纳,在卡尔广场的雷瑟尔公园里站在了勃拉姆斯的全身青石雕像前,这里正对着马路北边的维也纳音乐协会大厦(Musikverein Wien,俗称为“金色大厅”者)和维也纳艺术之家大厦(Künstlerhaus Wien)。他衣着臃肿,不修边幅;坐在那里,伸着左脚,低头沉思,显得有点疲惫。他怎能不疲惫呢!偏遇上了一个“浪漫主义”发狂的时代,一个不属于他的时代。动辄会被李斯特和瓦格纳们群起而攻之:顽固保守,愚蠢伪善。奇怪的是,到了二十世纪,还是有人在重复着勃拉姆斯“伪善”论。罗曼·罗兰就是一个明显例子。(照片3:维也纳卡尔广场边雷瑟尔公园里的勃拉姆斯青石雕像。)

正因为李斯特紧跟瓦格纳对于勃拉姆斯无谓而无休止的攻击,荣君对于李斯特很不以为然,也很少听李斯特作品,我们也从未一起听过李斯特。

我对勃拉姆斯一往情深;而且随着年岁的递增,越来越靠拢他。勃拉姆斯很少让我激动;他让我平静。若说莫扎特像朋友,贝多芬像父亲,那么勃拉姆斯则更像善良虔诚的心理导师:有他则永远不缺少安慰;他音乐的美是含蓄的,足以化解胸中的块垒;一曲《D大调小提琴协奏曲》就让我平静下来;每当郁闷時,一首第三交响乐则如“采菊東篱下,悠然见南山”。《菜根谭》里有一句名言:“真味只是淡”,我认为这就是勃拉姆斯。

一次我们一起聆听勃拉姆斯的《降B大调第二钢琴协奏曲》,荣君谈起了老柴的G大调第二钢琴协奏曲,说在结构上显然是参照了勃拉姆斯。老柴的这部作品一向被认为是一部失败的。1978年,伊朗钢琴家娜汶·阿芙露兹在上海演奏了柴科夫斯基的这部协奏曲。不太出名的钢琴家来上海演奏一部不太被演奏的作品,荣君认为满座率一定不好,于是就约我一起去买到了余票。想不到听下来还真不错,那第二乐章的确是模仿了勃拉姆斯的第三乐章。不久后伊朗就爆发了霍梅尼领导的伊斯兰革命,除伊斯兰宗教音乐外,所有音乐被禁。大批伊朗艺术家们都逃离德黑兰流亡到了欧洲。1988年,我在布鲁塞尔音乐厅聆听了著名伊朗指挥家亚历山大·拉巴里(Alexander Rahbari)指挥布鲁塞尔广播交响乐团的音乐会。他本来是德黑兰音乐学院的院长,1979年不得不流亡到比利时。伊斯兰革命的悲剧!

六,零星补遗

—— 让我最百思而不得其解的是,以荣君的背景,他竟然一次也没有去过欧洲,何况他没有一点点语言障碍。他对于我写的“欧洲人文漫步”系列深感兴趣,还为我的一篇《巴塞罗那随想曲》做了仔细的修改。

—— 不要忘记了海顿(Joseph Haydn, 1732-1809)这位古典交响乐的奠基人和贝多芬的引路人。他的作品多得有点滥,但里面淘得出金子。德国国歌就来自他的弦乐四重奏。

—— 意大利,没有交响乐的国度。意大利似乎什么都有,有歌剧,美声唱法,民歌,有杰出的指挥家和小提琴家,唯独没有听到过意大利人创作的交响乐。

—— 若说荣君一味崇拜西方音乐,是大大的冤枉。他竟然和我一样喜欢京剧,而且是个程派迷。有趣的是我们彼此“隐瞒”了几十年。那已经是2005年左右了,我在电话里面无意中提起了程派名剧《锁麟囊》,他竟然把唱词都背了出来。有趣的是,我们都不喜欢那个倚老卖老的李世济,喜欢年轻一代的张火丁、迟小秋和刘桂娟。荣君对于迟小秋演的《玉堂春》赞口不绝。有一次刘桂娟从天津来上海在天蟾舞台演出《锁麟囊》,他曾经来约我,可惜我不在上海。他对于昆曲也一往情深。

—— 除了音乐,我们也谈其他。他愿意交我这个物理系的学生,也正是为了扩展和拓宽他的文科背景。例如,对于“大爆炸宇宙学”所认为的,时间有起点的问题,我们有过多次讨论,这是康德的“二律背反”的典型例子。如何理解大爆炸(big bang),他保留自己的疑问:既然承认在大爆炸这个“奇点”之前宇宙经历过一次漫长的大压缩,难道那不是时间?我们也都不同意斯蒂芬·霍金所说的“时间可以倒流”的观点。霍金还说:在四维空间的“奇点”(Singularity)处,“逻辑”(Logic)和“因果关系”(Causality)都不成立,这显然是在强词夺理。因为“逻辑”和“因果关系”是科学认知的根本原则!

回顾同荣君的音乐情缘和毕生“淡如水”的君子之交,感激之情油然而生。

高明辉,生于1942年,祖籍无锡。1964年毕业于复旦大学物理系,曾在中国科学院和复旦大学工作,做科学研究。1987年到比利时鲁汶大学的欧洲微电子中心从事四年半导体研究,1990年在美国的国际会议上获得最佳论文奖,后到国立新加坡大学电子工程系任教,1999年进入荷兰飞利浦半导体继续芯片研究,并兼任复旦-代尔夫特国际学院顾问。自幼酷爱中国古典文学和欧洲经典音乐,曾担任新加坡联合早报副刊英汉双语栏目主笔,2010年退休后先后出版了两本欧洲人文漫步散文集《伊普尔的罂粟花》《莱茵星光》。

高明辉,生于1942年,祖籍无锡。1964年毕业于复旦大学物理系,曾在中国科学院和复旦大学工作,做科学研究。1987年到比利时鲁汶大学的欧洲微电子中心从事四年半导体研究,1990年在美国的国际会议上获得最佳论文奖,后到国立新加坡大学电子工程系任教,1999年进入荷兰飞利浦半导体继续芯片研究,并兼任复旦-代尔夫特国际学院顾问。自幼酷爱中国古典文学和欧洲经典音乐,曾担任新加坡联合早报副刊英汉双语栏目主笔,2010年退休后先后出版了两本欧洲人文漫步散文集《伊普尔的罂粟花》《莱茵星光》。