那天去医院,在等待就诊的长廊里,坐在靠背椅上。边上一位瘦削的有点年纪的女士,转过身问我来看啥病,然后开始说自己的情况,前前后后,详详细细,又说到家里烦恼琐事。我说年纪上去了,要想开啊。“想开?哪能想开?!讲讲便当,做得到伐啦?”她瞪大了眼,紧盯着我,仿若定要争个明白。于是沉默。她几次还想再说,最终打住了。一会儿,看她起身去洗手间,一个人,单薄而微弯的腰背,缓慢的步子,很沉重。也许,她只是想有个地方说说,宣泄心中块垒。日子,当然还是要自己过的。

秋天来了的时光,我们老单位同事邀集聚餐。说好了到佘山地铁站集中,然后到对面的商厦4楼饭店包房,饭后再去附近的东道主家,喝咖啡。10年前,这位同事居住的在上海市中心的地段拆迁,分到了这里的一套二居室公房,12楼,望窗外视野极佳。也是单位里一位多年的同事帮忙,张罗装修,在那时还很不便利的算是遥远的路上往返。待到完工,请大家参观。当时我们惊叹新居美观舒适的同时,心里叹息,这么远,交通也不便,上班很耗时呢。如今10年过去,这里的一切大变,小区已呈成熟模样,路树成荫,老人带着孩子在儿童游乐场玩耍,宁静安逸,多么好啊!

我们在吃饭的时候大声喧哗,抢着说话。好久不见,加上疫情封控的特殊时期,见面就有不一样的感觉。在座都已退休,十几个人,在我们那个人不多的单位,就是很大一部分了。几十年的相处,成了绕不开舍不下的谈资。我们曾一起经历创业的艰难,互相见证每一位诸如结婚生子、孩子渐渐长大的一路旅程。当年的婴儿,如今大都成家立业,说起各自状况,戏说三岁看到老。那时杂志社曾举办夏天家庭夏令营,如今我们中最年长的老徐,倚老卖老,说那时有学习好的孩子,就让他给大家讲自己是怎样学习的。“所以,他就是我们那时培养的,”老徐做结论。他说的那位讲解者,当年还是小学生,如今已是大学某学院的领导。众人笑得前仰后合。拎出带来的红宝石蛋糕,切开分了,吃完,散场,还是意犹未尽。

我的同时代同学、同事、朋友们,都已过了60-70岁年轻老人阶段,进入或几年前已进入“古来稀”的70岁。他们大都有固定发放的养老金,有自己的住房,说起养老,往往不甚了了,就这么过呗,到时候再说。毕竟,没有到生活不能自理的时候。我们在地铁里余兴未消地讨论这个话题,说到各自的有些病痛,有些同事家庭的变故,有些老年同事的离去……或许,过好当下,已经是养老的一部分。不是吗?

有些见面会很难忘。

那天,服务员引领着往大堂深处走,那里的拐角柔和宽阔,太阳光透过大玻璃窗照拂,亮堂堂的。正是高温肆虐开始跌落的天气,把米色上卷的窗帘拉下,那一方天地便显出舒适。三个女人一台戏,我们多了两个,白发苍苍,衣袂飘飘,见面的欣喜首先是:有半年没见了吧?太需要见啦!这几位,在职时都曾经担任过某个职务,负责一摊子事,要管好单位也要管好自己。退休了,那样的工作程序生活程序慢慢归零,重新开始。完全不同的退休生活,倏忽也已近10年了。我想说说她们的故事。

莲蕴看着瘦弱娇小,却颇有点硬朗的。线条简单的铁灰色短袖体恤,浅米色长裤,笑微微走过来说,几个月了,这是第一次出门啊。

因为学过医,她知道遗传对于自然人的意义,家族中有某种疾病,遗传到她,可能性当然有。于是,没有人知道,她把自己的人生长度定在70岁。要抓紧,要把自己这个独一无二的人生旅程渲染的饱满丰富。年轻时血气方刚,多年的军旅生涯,保家卫国的理想向往,她总在部队需要的时候积极报名。巡回医疗,下连队,去农场,她没有把艰苦和困顿存在心底。1979年对越自卫反击战打响,更是坚决要求上前线。那些血与火的日子,她经历了战争的血腥残酷,见证了可爱青春和狰狞死亡的较量,热爱和平的血更热。那一段经历,给予她的,常常是那些年轻生命在一瞬间消失的痛,痛彻心扉!想起他们,她觉得关于自己个人的一切,都可以放下的,是不值得也不应该计较的!

年岁渐长,去看看外面世界的各种心愿在心头攒动。真是赶上了好时候,退休了!赶紧谋划,和志同道合的丈夫一起,看世界地图,在网上查询搜索。景点、机票、住宿,商量着一一落实。东南亚,北美,西欧,东欧,北欧,南欧,澳洲……他们到过很多个国家,见过无数各个不同的风景,有些国家或地域,还去了第二次。很多故事,很多亲历,很多回味,很多感想,都是可以坐下来和亲人朋友慢慢聊的。天地之间,这世界有那么多人,尽管语言不通,风俗各异,但都在日出日落地过着日子,对你微笑,给你打招呼。每一个远方都有诗,都有难忘的人。走着走着,70岁了。人生七十古来稀,但她的一切都还好好的,那就把计划延到75岁吧。她打了三针疫苗,还想打第四针,就为了一旦启封立即启程,登上飞机直上云霄,再去那些遥远的地方,看山看水看风景,看远方的故事。只是,疫情不遂人愿。

4月1日,她在小区报名当了志愿者。在她,那是如此自然。先是穿上了大白,日复一日,按照居委会的安排,做些杂事。后来改穿蓝色外褂,继续做志愿者。服务一直延续着,不很忙,心累,大家都在各种限制中生活。她开始感觉忧郁,说不清楚是一种什么心情。5月,快要解封的那一天,她在朋友圈里见到熟悉的友人走出小区,站在仍是春天的上海街头,边上原先光秃秃的高大的梧桐枝丫,爆出了点点嫩叶;又见友人走到几个月未能见面的另一位老友家门口,欣喜地高声招呼。她的眼泪流下来了!她走到另一间能关起来的房间,痛痛快快哭起来。自由了,那样的日子该结束了!她是在为终于重获的自由流泪吧。她伏在世界地图上寻思,抓紧啊,再去哪儿?她还有梦,理想和向往,还在路上。

你说以后怎么计划?养老?再说吧。

老远走来,只见她烫过的短发雪白,那发型使她显得精神。

连衣裙是新买的,很合体。这一年多,她的体重减轻了10多斤, 她想使自己在各方面都振作起来。

老伴走了,将要跨进 70 岁,若曦还没来得及开始称呼他“老伴”的时候。

从十二三岁初识,青梅竹马启航。他们像一艘小船,双桨合力,一起行驶在人生的长河里。有时候溪水潺潺,如快乐的郊游; 有时候激流险滩,有风有浪。他们各自在工作岗位上都担着责任。她在国家机关工作,曾参加过重大的国际会务的服务工作,那种庄严紧张的气氛,有压力有回味。真正轻松是在退休以后,俩人一起出游,满世界跑。有时是各自和自己的小伙伴们一起,有时是俩人一起自驾在国内旅行。不和他一起的时候,出发时他会开车送她到集合点。有人说夫妻应亲密而相处不累,说的就是这个状况吧。她以为,会一直这样走下去。

然而,一切都毫无征兆,老伴突发急症,很短的时间里,他走了! 她不想说她的天塌了,但又分明觉得一切都变了,变得恍惚又虚空,她的心一下子被掏空了。妹妹陪了她一周,过了头七,若曦说你回去吧,我能一个人呆着。孩子在国外,要忙自己的生活。她就一个人呆着。

但又分明不是一个人待着。清晨,从二十几层高空的窗口远望,大上海的繁华初醒进入眼底,好像他还在和她并肩驻足,回味着心底的赞叹!盥洗室厨房间好像都有他在;客厅里有他看电视的模样;饭桌上还会抬头对着对面想说什么;夜晚,空寂中仿佛有他的气息,轻轻地走过来走过去……“无人与我立黄昏,无人问我粥可温”,她只觉得自己在无时无刻发疯似地想他。但是,他真的不在了!

她开始给自己的生活做计划,一个一个小而可行的计划。先是把他们共同居住多年的房子卖了,就在附近买了间小公寓。一个人住,够了,打扫起来也方便。这件事费了她很多时间精力, 还没完全做好的时候,上海进入 2022 年 4 月,不能出去了。她马上报名去当志愿者,穿上大白。在小区里参加核酸检测维持秩序、物资分发的志愿工作,每天忙忙碌碌。她在此生从未经历过的这样特殊的环境里,为小区居民服务,也为自己疗伤。生命是宝贵的,又是脆弱的,一个看不见的病毒,让全世界几乎手足无措。要活,就要坚持,要努力!

两个月后,有点松动了,她在允许的第一时间就跑出去,看看久违的街景和老朋友。她买的新房子就在原先的老房子附近,她让搬场公司把大件家具运到新的住处,其它的,都自己来。一个70岁的老人,在连续 40 度的高温时期,在做志愿者的空隙,中午休息一会儿,然后便是拖着小车,从原先自己居住的大房子里, 把各种小家具零碎物品一样一样拖到新居,安放好。小区里熟识的邻居总说,阿姨啊,我们来帮你。她婉言谢绝了。“累了,左肩换右肩呗。”只有她自己知道她需要这样的过程,需要每天都把事情安排得满满的,需要这样充实地去实现自己的每一个小计划。她会想起十多年前,自己罹患重症,虽然有老伴和家人陪伴支撑,终究还是要自己面对的。

有时候,她会静静地擦洗一个沾满污垢的陈年旧锅,耗去整整半天时间,看着被擦得精光锃亮焕然一新的锅,仿佛内心的堵塞也在一点点消融。待到一切就绪,她会把新房的整个白墙贴满照片,那是他们曾经有过的共同时光。她不是小鸟依人的娇娇女,但她想念曾有过的生活,那样的相互扶持互相依傍,她会在回忆中重温这样的点点滴滴。她给照片墙定义为:“匆匆那些年”,以怀念那逝去的美好时光。生活还会继续延续,她也还会累了就左肩换右肩。

关于将来,就是到了更老的时候,她见过智能机器人的服务,那应该是不错的选择。

J和女儿曼妙的身影,常常在友圈出现,有品味的衣饰和手提包之类,有景有情有诗般的配文。她会唱歌会跳舞,会把随处可见的街景,细致端详着画成一幅幅油画。初见时,我以为她是搞文艺的,心中有美,永远不老。可是这回,见了面,她说,我体重掉了近10斤呢。细端详,是的,两颊收窄些了,脸上多了沧桑。

那些日子,她的眼睛开刀出了问题,丈夫中风卧床多年,突然病情加重送进ICU,不能探望不能陪伺。不知是病情还是心情原因,竟然不认识她了!曾经如此宠爱着她的丈夫视线恍惚,令她心碎!加上不能自由出入买菜买生活必需物资,始终不知道何时能结束的疫情,她开始郁郁终日,头疼欲裂,好像有一个什么东西紧紧箍着。有一天,小区送来防疫物资,面对着那一堆物品,她突然泪如雨下。她病了,抑郁,焦虑,命运用看不见的手,一下子把她打倒了!

那天,平时要好的几个女伴,在群里跟她说,你哭吧,哭吧!哭出来,会好些!她再也忍不住,呜咽迸出。真的,好一点了。又有女伴说,你这是病了,不要怕药盒上写的那些吓人的话,该吃的药还是得吃,会好的。于是,她吃了一周的药,慢慢平静下来。真的,好多了!她笑微微转向我,“生活有了朋友,才值得回忆;生命有了缘分,才值得珍惜。”如果喜欢这些“鸡汤”,也蛮好。朋友们约了每天固定时间,做八段锦。视频里手舞足蹈,其实也就是活动活动,但你知道,那是跟友人在一起,空气里也有流动的温情。她鼓励自己,丈夫会好,会回家来的。

人生苦短,但她有很多可珍惜的回忆呢。中学毕业分配去饭店,跟着师傅学做点心。师傅那双手啊,做出来的每一样糕点都像精致的艺术品。她崇拜师傅,迷恋这样的能力和过程,心无旁骛地学着,进步着。后来,师傅作为先进,去高校作报告,她也被安排一起去演讲。她的普通话标准,也好听,受到大家夸赞。

妈妈退休前是地毯厂厂长,生产的地毯都是出口的。妈妈没多少文化,却重技术,知道人才对优质产品的重要。那些人以“喜欢牛鬼蛇神”的名义,批斗妈妈。还是孩子的她,遵照爸爸的嘱咐替妈妈写检查。这样的经历,使她愈加看重了艺术和美。成人后,学医的她,业余学了芭蕾,退休后又学钢琴,参加合唱团排练。纤纤十指,没能当上外科大夫,却在织毛线、做手工上大有用武之地,给自己和家人甚至朋友们增添很多毛衣、披肩或者拎包之类小玩意。她讲究穿衣打扮,各种搭配很有品味。她伸出那双手,大大地张开五指,自己翻过来翻过去地看着,满脸欣喜。这双手,自己的手,带给她好运,真得好好看看啊!

我们正说着话,她的手机响了。女儿来电话了。女儿每天都来电话,亲密无间。她们无话不谈,女儿不仅操心她的心绪日常,甚至会开导她,常常更像姐妹。这可是好福分呢!累积起这一件件小确幸,一步步往前走吧。

中秋月圆。今年中秋的月亮真是圆啊,亮晃晃的高悬空中,仿佛也在吟诵“但愿人长久,千里共婵娟。”璇玲在17层高的书房一角的落地窗前,看着眼下川流不息的车流,看对面高耸的商厦,五颜六色闪烁的灯光。都市的活力无时无刻不在散发不在呢喃着,这是上海,是我生长的地方。她爱上海,就像很多新老上海人一样。举杯邀明月,对影成三人,她不会这样感伤,虽然单身如标签,已经伴随了她大半辈子。

她是知青,当年和大多数同龄人一样,去东北插队落户。集体户的日子五味杂陈,岁月流逝中,她始终想着故土想着上海,她多么想回到上海啊!家里8个子女,她是老七,哥哥姐姐都疼爱她,尤其大姐,比她大十几岁,心里始终放不下这个妹妹,操心她的调动也操心她的婚姻,甚至越俎代庖替她去相亲。大姐后来想方设法把她调到与自己所在的同一个城市,虽然离上海近了,可她一心想的,还是上海。她是努力的,工作勤勉,学习勤勉,并且善于向身边人学习。爸爸妈妈都是老财务,一板一眼,当年她去东北才十几岁,爹爹最记得关照的是,不要在那里轧朋友(谈恋爱)哦,那样就回不来了!

等到她曲曲折折终于回到上海,有了户口,有了合适的工作,她40岁了,重新又开始和爸爸妈妈一起生活。她用一年半考出立信会计夜大学三年的课程,有了大学文凭。周围人团团转地操心给她介绍对象。那些对象们,或者丧偶的,或者离婚的,这种情况是大多数。可她还有着年少时在被窝里读长篇小说时的梦。于是义无反顾,蹉跎岁月。

爸爸妈妈渐渐老了,他们离不开她,她也越来越离不开他们。爸爸妈妈都高寿,爸爸93岁去世,妈妈99岁去世,那是2014年。退休时,她婉拒了各方邀约,绝不再上班。盼望了很久的自由来了,享受人生,这才开始!

她当时居住的居委会,有一天有工作人员上门,说你60岁了,单身,是孤老,我们居委有政策,每月你可领一份300元的饭卡,每天中午可去社区食堂打一份午饭。那饭有两荤两素四个菜,还有一份汤。保姆每天高高兴兴去打来,略微再加个菜或汤,有时她和妈妈、保姆三个人可以吃一天。最后那几年,她和妈妈相依为命,须臾不离。安静下来时,妈妈有时会呼唤她,她总及时回应:我在呢。那是些幸福的日子!哥哥姐姐,侄子外甥,总有亲情包围,有几个定居国外的,她轮番着去小住,那里有温暖的亲情,也有异域风光荡涤心灵。想起来,她常常有对命运的感恩。

一个人过,会有不方便的时候,比如前两年,出门时不慎摔了一跤,脊椎粉碎性骨折。不能动了,她哭过一次,但很快调整过来,请来24小时的住家保姆,照顾了一个月,慢慢恢复。遇到这样的时候,她会想,人都会有遇到事的时候,谁不是这样呢?一个人有一个人的清净。

这些年,她搬离了父母留给她养老的旧房,住进了租住的设施齐全的公寓。在她长待的书房里,爸爸妈妈的合影挂在墙上,笑容慈爱开朗,仿佛每时每刻仍在看着她,关爱着她。和朋友们相聚成了经常的活动。总是有计划地安排着日子,逛街,看电影,看展览。在家的日子,看以前看过的喜欢的老书。她追剧,她的习惯是追星,先要知道了是哪位演员演,才决定看还是不看。我笑说这是少女情怀,她哈哈大笑,那又如何?正如对于上海,她有永远不竭的热爱,这几乎就是她心安的源头。

和持如心见面,是在他病后几年中一直想做的事。

“莫兰迪画展,在中山东一路27号6楼,就是美术馆,截止日期是10月6日。非常有名的。”持如心说这些的时候,眼睛放光,兴致勃勃,恨不得把那些画当场呈现。我们是老同事,但我不会画画,嗯嗯嗯地应和着。

他的头发全白了,艺术地留着长发,还有胡子,也留着,修剪得有模有样。皮肤很白,眼袋有点肿,他说得他这种病的人都这样,彼此都知道的。他嘿嘿地笑。

那时候他在杂志社做过编务,做过美术编辑。喜欢画画,是他一生的挚爱。那时候单位里开会,任何会议,如果正好坐在他边上,总能看到他在画,或是写美术字。用有点特殊的笔,有时候那个笔尖是扁平的,斜斜的,涂抹在纸上就是一大片。或许是那些字啊画啊把他整个人填得太满,平日里他的丢三落四有点名气,整理好要送印刷厂的稿件,临走被忘在了桌上。他也喜欢打牌,下棋。对于爱好的无限向往,使他星期天约了同好到单位门口的弄堂里,下棋,打牌,或是站在烈日下,看人家下棋。只是喜欢,没什么目的。

5年多前,因为痛风,他去岳阳医院看病。医生看着他的验血报告,大惊,让他下午再去。他当然知道不妙,给“老太婆”打电话。不知从什么时候开始,他已习惯于称自己清清爽爽的夫人“老太婆”。夫人陪着去了,那位医生用笔重重地戳着那张化验报告,几乎要把纸戳破了,“这样的报告,白血病的可能性很大啦!”医生建议赶紧去瑞金医院,那里看血液病好。家族里有做医生的,他知道白血病。那一瞬间,只觉丝丝冷气从脚底往上,顺着脊梁骨直冲头顶,心里像压着一块大石头——才63岁啊!

一路忐忑满脑子空白地到了瑞金医院。再是验血化验一番过程,最终,到一位年轻的女医生面前,她看了单子,平静地说,你这个,吃药就可以了。啊,吃药就可以了!不用化疗!不用做其它!回程的车上,他只觉得春天的阳光从来没有如此明媚,人来车往的街景从来没有如此可爱。

他开始按时按量吃药,每天中午吃4粒浅褐色的药片,下饭吃,对肠胃伤害小一点。他的主治医生告诫,有的病友吃药断断续续,有人甚至擅自停药引发病情恶化。如心遵医嘱。“你知道吗?这就是《我不是药神》里的那种药,但我吃的不是印度的,副作用小。就是皮肤会变白。印度的那种吃了会像得了白癜风一样。”吃药会有其他一些副作用,比如眼睛血管硬化,隔三差五爆裂,眼睛血红,一般要吸收几天才好。但总体却是好的。他已平安地过了5年很有质量的生活。

我们举杯庆祝!

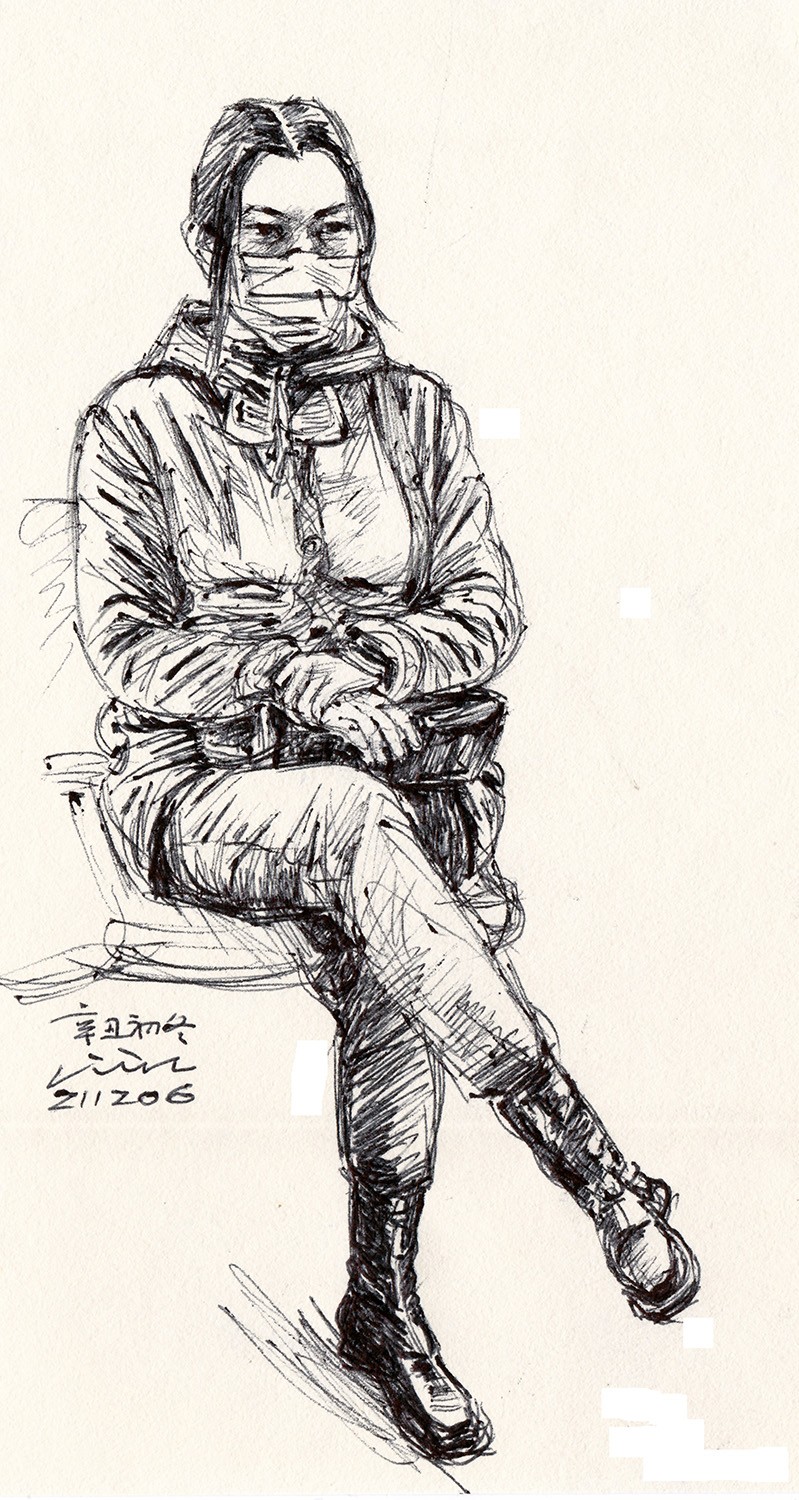

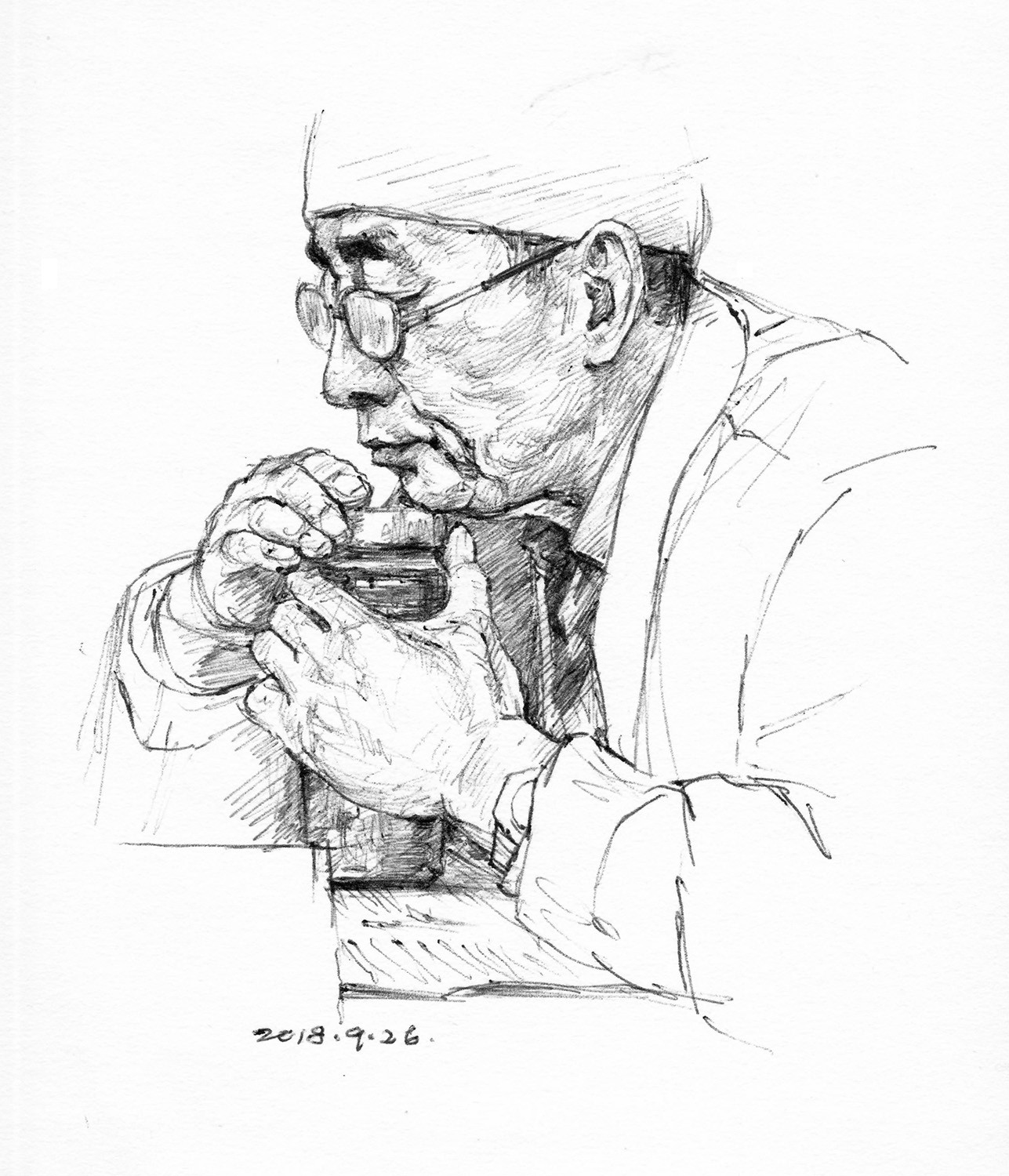

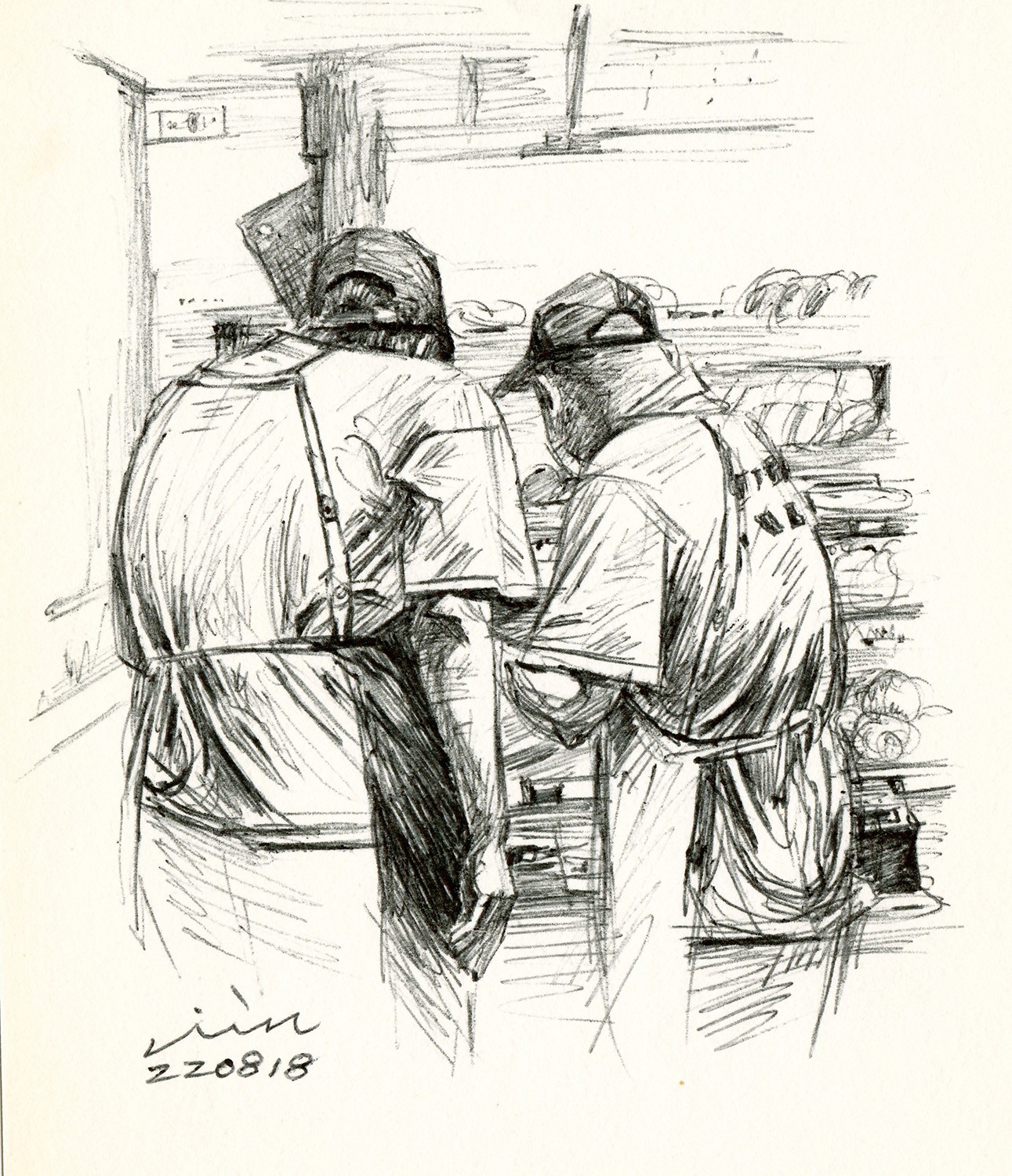

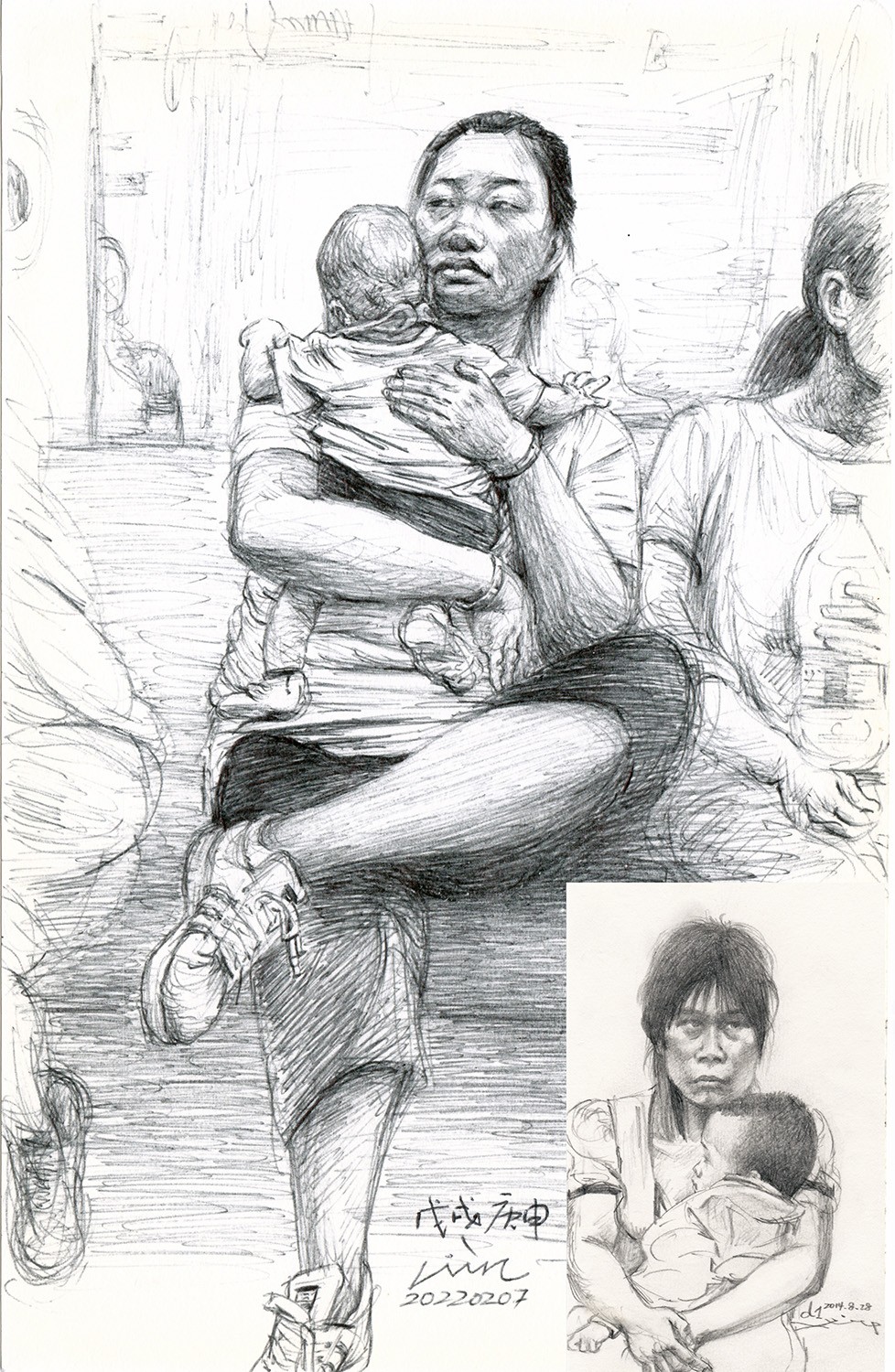

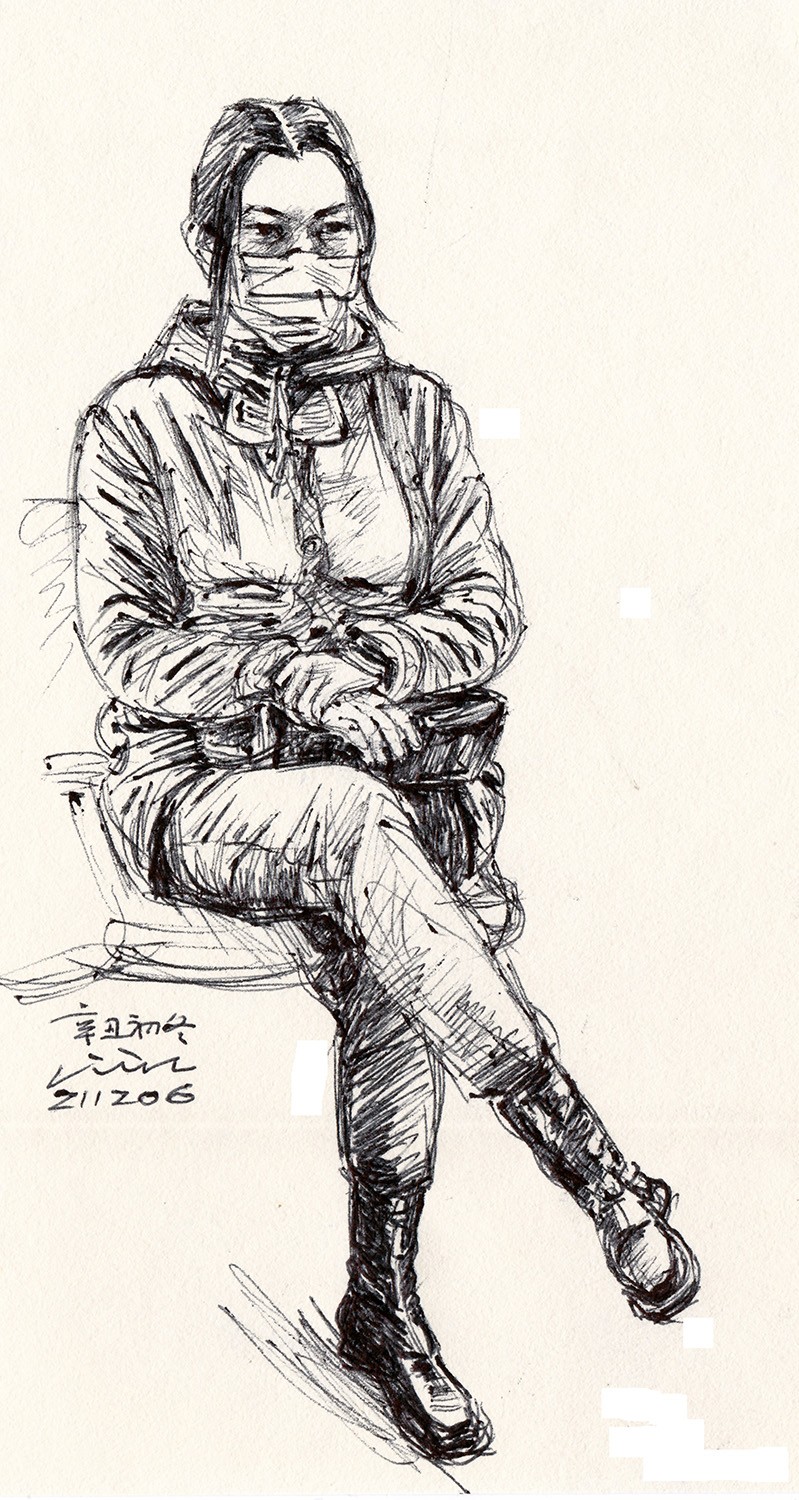

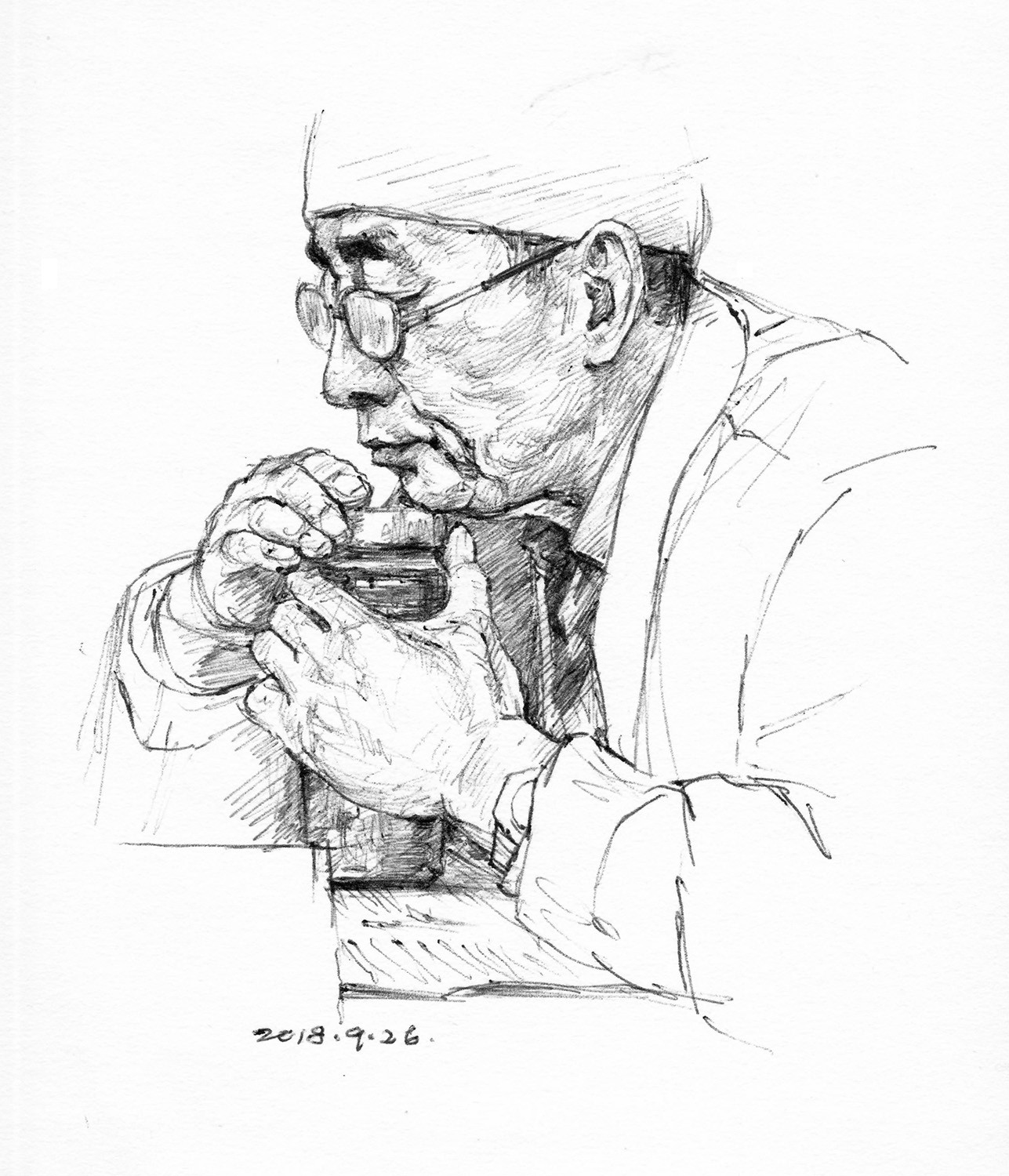

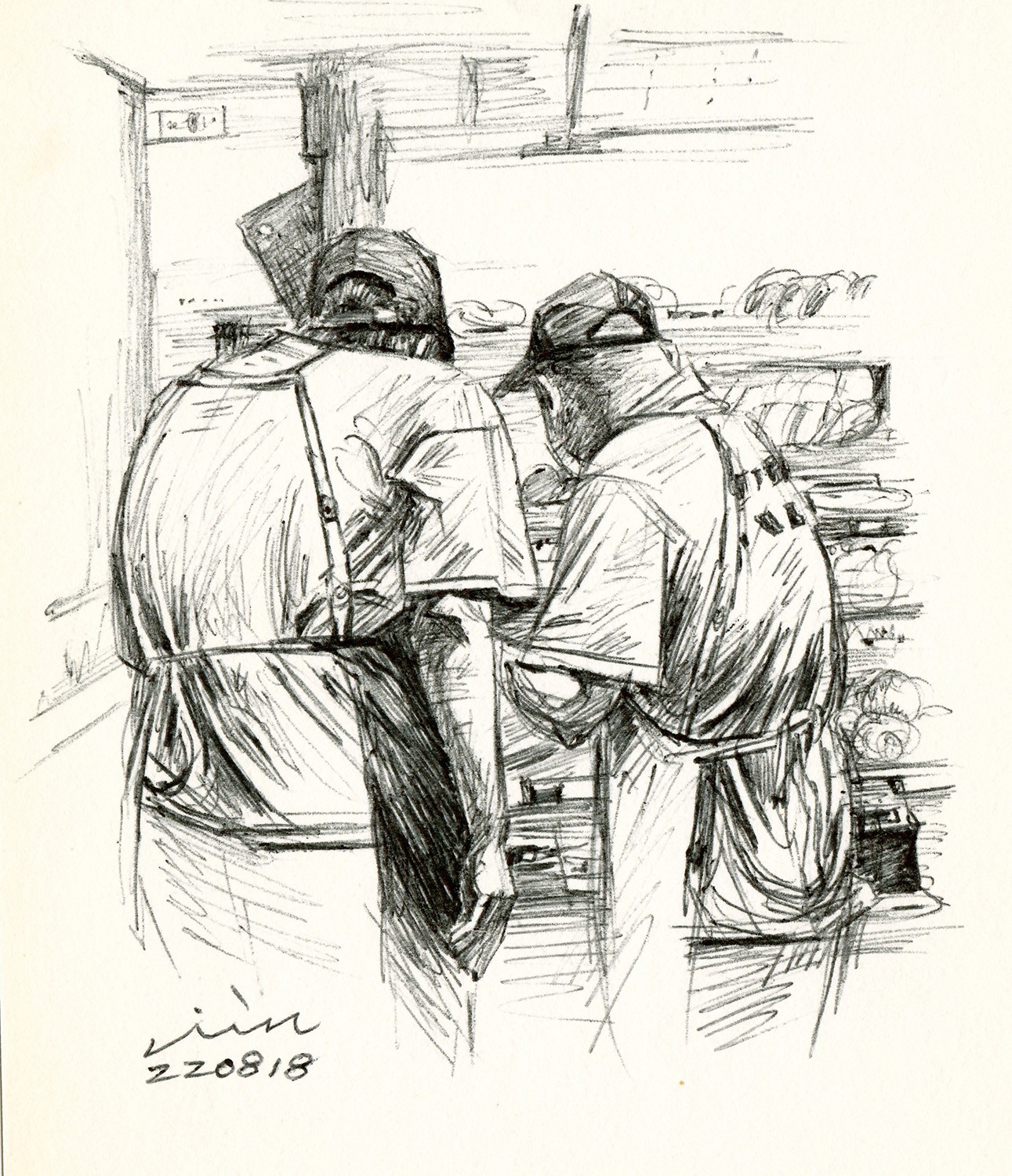

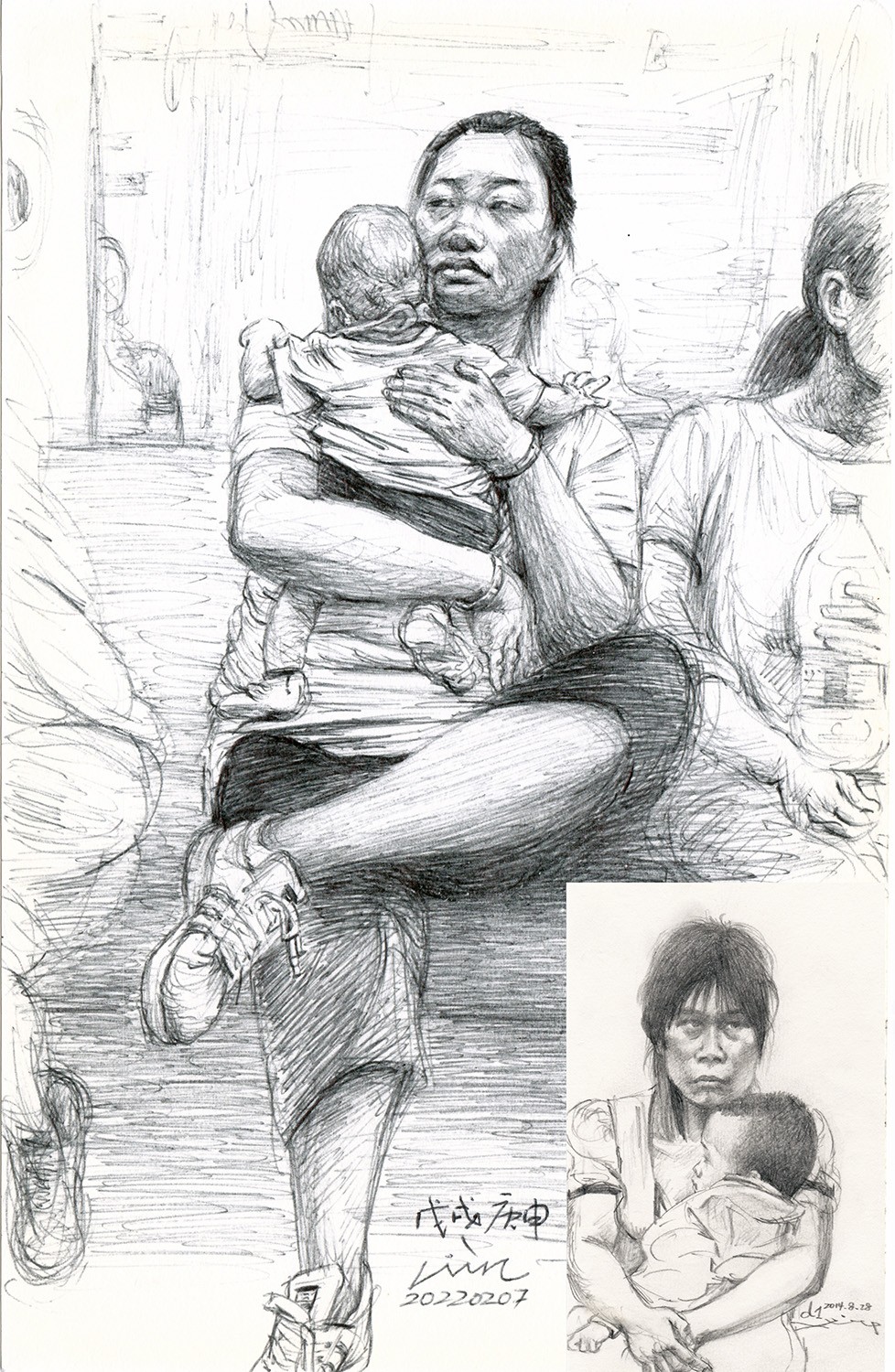

“你一直在画画?”我翻看着他的速写、小品,大多是人物,栩栩如生。地铁中抱着孩子的妈妈,餐馆里边打电话边候餐的男人,马路上边走边沉思的小伙子,展览厅里专心致志观展女孩的背影……同事告诉我,他总在看这座城市里的各种画展,无论春夏秋冬。遇到心仪的,还会连着几天地去。家有老人,他常常还要承担一些照护之类的家务。但是画画是不可阻挡的,从未中断。他说他常会在一瞬间拍下各种场合的人,那种神情一会儿就会变,就不是那么回事了。然后回家再揣摩着画。他很开心地给自己的计划是:继续在生活中汲取营养,多画速写;弄点小品,追求形式感;今后有条件,转水墨人物。“没有出个集子办个展览的想法?”我提了个俗套的问题。“没有没有”,他简直有点不好意思似的,他不想这些。

他当过兵,他的一些老友有当了什么官成为什么总的。从1977年恢复高考开始,到1988年的11年里,他断断续续考了6次大学,有两次是总分到了,政治分数不及格。最后一次,他考进美术类(原轻工业专科学校)业余大学的装饰画设计专门化专业,学国画和装饰画。那一年,他34岁,已经结婚有了孩子。

有失望,却从没有放弃热爱,专业也罢,业余也罢,画画始终伴随着他。退休后,持如心经常泡图书馆。到后来,跟保安都混熟了。疫情以来,如有段时间没去,见面时还会互致问候。历史、地理、摄影、建筑、美术、悬疑类书刊,什么都看。这些年,他又常去泡咖吧。点一杯咖啡,找个角落坐下,拿出纸、笔、尺、画板等,架上平板电脑(内存有平时手机拍的素材)画上几小时。有速写,也有小品。他发给我的速写和小品里,就有来自咖吧的素材。在图书馆和咖吧,他很享受抛却日常、心无旁骛、沉浸、松弛的感觉。

他说,“我就是喜欢画画,就是喜欢!”这样的喜欢,成了他面对命运变故时的底气。

“你是谁啊?”电话那头的第一句话,有点意外。从来,电话铃响,H听到我的第一声,就会叫出我的名字,不管当中曾间隔多久没联系了。

“你听不出来啊,难得!”“呵呵是你呀!”对方不紧不慢,说最近连接好几个诈骗电话,各种人。有的开口就叫“奶奶”,可亲热了。对方绕来绕去,就会绕到和钱有关的方面。有一次,一个上午竟然有7个电话打来,客客气气地要请她去参加一个活动。她就问社区民警,该怎么办?“我不知道他们怎么知道我的电话号码的。”民警教给她如何做,就此便常常关心着,有时会发信息给她。“民警真是很好很好的,”她由衷地说。然后又说了几种识别诈骗的方法,末了有点得意:“都是我的学生教我的。当老师真好,有学生惦着,很幸福的。”

她不用手机,极少上电脑。老同学们总觉得,如今还有这样联系不方便的很离谱,她不为所动,还理直气壮:“真想找到我,总会有办法的,这不是家里有电话吗?”独自生活,一日三餐是最简单的。寻常日子,她常常从早到晚背着书包在外,图书馆阅览室,一本《读者》杂志会使她着迷半天。早晨牛奶面包鸡蛋,周末就备好一周的放在冰箱里。中午在社区食堂,挑自己喜欢的菜,很丰富。晚上总是一锅煮,超市里卖的各种丸子,荤素都有,加上或面条或米饭的主食。她觉得很好,营养够了。我们从同一个中学校园开始,无论她做什么,一般不会引起太大的惊讶。她从来都特立独行,并且不在意别人的眼光加议论。毕竟封控日久,前所未有的生命体验,我们有一搭没一搭地聊。

“你每天干嘛呢?”

“嗨,关心我的人可多了,我现在是独居老人,居委会一直记得我的吃饭问题。儿子给我买了音响,疫情开始那东西减价了。只要会开关、调频就行,我总是开着。”随着她的喜气洋洋,我听到时隐时现的舒缓旋律。

“告诉你,我会做荷包蛋啦!”更加兴奋的声音传来。

“恭喜你!”我马上揶揄。

她又说起了她的学生们。她从我们原先插队的县城回到上海,应聘在技校教汽车英语,还出版了专著。她的学生们,有不少离开学校后,依然和她保持了很好的友谊。

“他们和你说什么呢?”

“恋爱啊,结婚啊,孩子教育啊……”

“你?……”

她有过很难描述的婚姻,自己的生活粗疏潦草,在我熟识的朋友中找不出第二个。如今儿子的小家甚好,儿子对她的关照,我们常形容是长辈对小辈的方式。我想象不出她能如何指导别人的生活。

“我怎么不可以?他们跟我讲和老婆吵架了,我就说女的讲感情,不讲道理,老婆是要哄的,家务事,哪有那么多对错。还有,男孩子大了,叛逆,有个学生很苦闷,我就和他儿子约定,每周20分钟英语对话。语言有趣,英语幽默,他儿子很快有了进步,我就说,你爸当年远不如你!大家都很开心。还有一个当年打架出名的,有一天要和我谈谈韩非子。我大喜过望,这说明他要看书了啊,要了解韩非子!”

她说的意犹未尽,“这次疫情,他们都有电话来,关心我的生活,关心我的身体。他们是真心记着你的。我很知足。我一直记得赵老师那时跟我说的,对学生要像对校长一样恭敬,要非常注意考虑他们的心情。”赵老师是她当年在复兴中学时的班主任,病逝多年,她依然常常提起。还有一位给她很大影响的,是当年的姚校长。姚校长说,学习要讲方法,要做笔记做预习,能把一本书总结成一页纸的,是很聪明的孩子。这些话,影响了她自己的教书生涯。她的世界比别人简单,没有过多的信息或记忆充塞,只是牢牢地把握着她喜欢的看重的。

“你那么开心,真好!”

“我要是老是抱怨老是不开心,人家还会给我打电话吗?”她还是笑盈盈地回复。

按照国际标准,上海已率先进入老龄化社会。未来,我们一起慢慢走,就像我们曾经有过的岁月。

孙小琪,1951年生于上海,复兴中学1967届初中生。去安徽蒙城插队务农7年。1975年入学复旦大学中文系,毕业后留校任学生指导员、中文系写作教研室教师。1983年奉调上海市妇联《为了孩子》、《现代家庭》杂志,任社长、总编辑。1978年开始发表评论、小说、散文。近年收集零星写就的散文、随笔、评论、小说,出版了《心向远方》、《不曾出了轨道》两本集子。依附着这样的时代,我和同时代的这一辈人,我们的上一辈和下一辈,都拥有着许多的故事。曾经走过的,无论酸甜苦辣、跌宕起伏,没有消失;正在经历的,无论喧嚣纷杂、静默沉思,仍有吸引。这些放不下的一往情深的牵挂,成了推动我写作的第一动力。

孙小琪,1951年生于上海,复兴中学1967届初中生。去安徽蒙城插队务农7年。1975年入学复旦大学中文系,毕业后留校任学生指导员、中文系写作教研室教师。1983年奉调上海市妇联《为了孩子》、《现代家庭》杂志,任社长、总编辑。1978年开始发表评论、小说、散文。近年收集零星写就的散文、随笔、评论、小说,出版了《心向远方》、《不曾出了轨道》两本集子。依附着这样的时代,我和同时代的这一辈人,我们的上一辈和下一辈,都拥有着许多的故事。曾经走过的,无论酸甜苦辣、跌宕起伏,没有消失;正在经历的,无论喧嚣纷杂、静默沉思,仍有吸引。这些放不下的一往情深的牵挂,成了推动我写作的第一动力。