我在巴老身边工作时,无论从他作品里,还是日常生活中,都能觉察到他把友情视若生命。从上世纪二十年代起,他以文会友,为文学而奔波。晚年,巴老对一份份经历了六、七十年时间检验的友情十分珍视。我以他同曹禺、辛迪、罗荪老友的交往为例就足已见一斑。同时也印证了在他文章里常看到的:“即使我的生命化为尘土,我那颗火红的心仍然在朋友们中间燃烧。我们的友谊绝不会有结束的时候……”

仰望明月,共吃一个月饼

1993年,巴老的《巴金全集》校样工作到了收尾阶段。“全集”共26卷,他对每卷、每篇,甚至每个标点都要亲自过目,字体又小,七、八个小时手握放大镜在书稿上缓慢移动,看得两眼充血。如此繁重的活儿,即使对年轻作家而言,也是件吃力事,更何况已步入九旬之人了。

同年秋,巴老的“全集”修改、校正工作完毕。近两年来,巴老家人见他体力不支时,会动员他到杭州创作之家休养一段时间,我们戏称是给巴老“充电”、“加油”。这次也不例外,不一样的是浙江省有关部门得知他要来杭州,便再三邀请到汪庄住几天,盛情难却,巴老答应先住汪庄。

汪庄是徽商汪裕泰茶庄旧址。建国后,扩建成招待所。后改为对外开放的“西子宾馆”。巴老下榻于5号楼。

次日,适逢中秋佳节。夜晚,我们推着巴老到湖边散步,此时,皓月当空,微风中带着淡淡的桂花清香,湖上的喷泉在梦幻灯光照射下,喷洒出各种形态的水柱。巴老坐在轮椅上望着湖中映月,若有所思。原来,数月前,曹禺得知巴老要去杭州养病后,欲向医院请假南下与巴老在西子湖畔相聚。没想到,医生依据他的病情,没能成行,成之遗憾……

回房间后,巴老默默地坐在临湖窗下的书桌旁,屋里只有从湖对岸传来的四川自贡水上灯会的悠扬音乐。当他得悉曹禺从北京医院出院回寓所过节的消息后,他让小林拨通了曹禺的电话。巴老双手握住话筒,提着嗓音说:“家宝,我已到杭州,很想念你,可惜你来不了了,但你要尊重医生意见。回家还可以吗?”小林凑近话筒复述着万叔叔的话说:“还可以……现在我们只能共看一个月亮,共吃月饼了。”巴老接着说:“听说你的《日出》、《北京人》两部戏在台湾上演后很轰动,我们都很高兴,向你祝贺。”电话那头的曹禺抑制不住自己的感情,念起了唐代诗人张九龄的名句:“‘海上生明月,天涯共此时’,唐诗把我们的心连在一起,虽然北京、杭州相隔千里,但我们心像月亮一样圆,将来会在一起的。”最后,巴老又叮嘱曹禺:“能听到你的声音很高兴,希望你把身体养好,争取将来见面。”短短数语把彼此的思念融进了月夜秋色中了……

一个月后,巴老回到家里,曹禺、李玉茹夫妇托中国作协的殿熙送来祝贺巴老九十华诞的题词和黑陶花瓶,黑陶是龙山文化的代表,距今已有4500年历史。并转告:“花瓶寓意平安,祝贺巴老安康快乐,我相信巴老定能活到百岁以上。”他还在宣纸上用毛笔书写:“喜奉寿瓶敬贺巴金老哥九十大寿。壮心超百岁,热情暖人心。曹禺、玉茹,一九九三年十一月二十五日。”正当小林和祝鸿生把曹禺的题词、寿瓶向巴老展示时,我用相机把这场景定格了下来。

来而不往非礼也。巴老把刚到手的线装本《随想录》样书作回赠,并附函一通:“谢谢你们的祝贺,我觉得你们就在我面前。家宝,想念你,永远忘不了你。芾甘。”

翌年初春,因家里修房屋,巴老在小林和祝鸿生陪伴下来到杭州,这次仍住汪庄501房间。这期间,我结识了从北京来陪护的巴老养子马绍弥,他说话做事很有亲和力。平时,我喜欢听他“侃大山”。一次,马绍弥得知我和徐钤要去北京图书馆办展览,他便对我说:“每次回京前,李伯伯总会让我代他看望老友,其中必有曹禺。”接着,他同我说起了“文革”中曹禺的遭遇……

1972年8月,马绍弥参加完养母萧珊告别仪式返京时,巴金托他去探望厄运中的曹禺。马绍弥来到铁狮子胡同3号曹禺住所,见大院门口张贴着“打倒反动学术权威曹禺”的大幅标语,他的家已被“封闭”,马绍弥凭着首钢职工的身份才获准进入那间密不透风的小屋。见面后,他转达了巴金的问候,同时,又把萧珊去世的噩耗告诉了曹禺。

“四凶”剪灭后,曹禺给巴老的首封信中写道:“读了你的《怀念萧珊》的文章,我痛哭不止,想不到她是这样凄凉、孤独地死去。她受了许多罪,她为了你受了许多痛苦,你也为她受尽了人世间想不到的苦痛。我想不出你在暮年会遭受这种不可形容的煎熬、苦难。我也想不出萧珊那样坚强,那样的疼你,她是一个了不起的母亲,又是你真正的朋友、好妻子……”

这也是曹禺对曾帮助过他的大嫂的哀悼和思念。

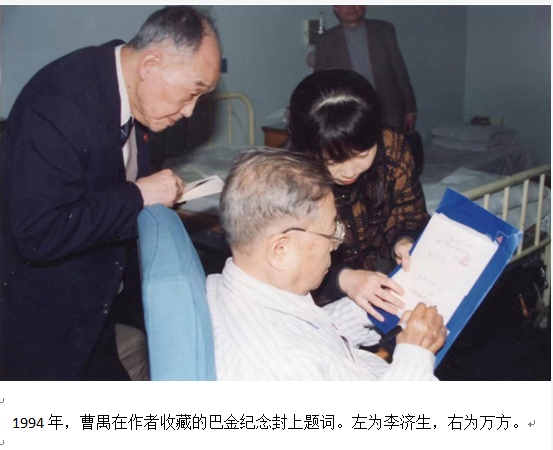

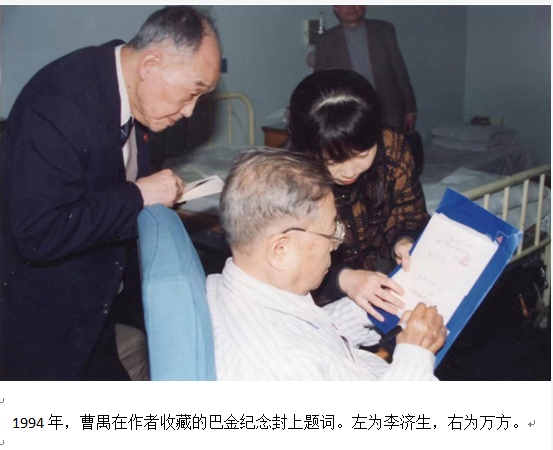

1994年4月18日,我随李济生、舒乙、徐钤等来到北京医院405病房看望曹禺。那天,他女儿万方在旁作陪。曹禺身穿病号服,坐在沙发上,他得知我们是受巴老之托来看望时,笑着点了点头。当告之:“您为‘巴金与二十世纪研讨会’题词‘你是光,你是热,你是二十世纪的良心’悬挂在北京国际饭店会场正面,作大会的会标。”曹禺听了连声说:“好!好!”

这时,舒乙告诉曹禺:“这次巴老专门委托李济生把二十年代在法国编的《平等》整套刊物捐给了中国现代文学馆。”曹禺高兴地说:“这真是宝贝啊!你们要好好保存。”接着缓缓地说道“巴老真厉害,他把几十年前的这些书、信、照片都保存得那么好,厉害,真厉害!”这时,边上的人都笑了起来,他马上摇头说:“我说得厉害是玩笑话,是本事大的意思。”他的自我解嘲,把我们逗得更乐了。

曹禺如此佩服巴老对资料的收集和保管,事出有因。1981年,曹禺给巴老的信中提及:“我赞成你主张办一个现代文学馆,可惜,我从前不好留稿纸,但今后,我写什么一定留底稿(当然较像样子的底稿)……。”多年后,我在万方发表在《收获》上的《你和我》一文中读到她在怀念父亲时写道:“我爸爸可不是一个有条理的人,甚至可以说是个马大哈,他自己的文字极少保存。但他把巴老的每封信都保存得好好的”。

停了一会,我取出一枚巴老文学创作生涯六十年的纪念封,让万方请她父亲在封上题个词,万方为难地问:“题什么内容呢?”我当时也懵了,一时说不上题什么词。这时,曹禺听见后,伸手把纪念封拿了过去,看了看,向万方要过钢笔,在封上写下了“永远做一个诚实的人。”

告辞时,曹禺身着绿色毛衣,系花格围巾,坐在轮椅车上,边说边笑,一直送我们进电梯。如此礼遇,我感到是托了巴老与曹禺二位老人友情的福。

同年6月,老作家魏绍昌告诉我准备上北京看望老友艾青、曹禺、钱锺书等老友。听后,我便托他在我收藏的巴老像上让曹禺留点墨宝。

不久,老魏从北京回来说,那天进曹禺病房时,他正手执毛笔,铺纸写字。当见到巴老画像时,曹禺凝神片刻,连声说道:像,画得真像。说着,挥笔便题。我从老魏手上接过画像,展卷一看,“说真话者”赫然在目,在众多的补白中,感到曹禺题的最贴切,我自言道:“知巴老者,曹禺也”。

由于巴老说话没力气,曹禺又耳背,两人靠通信或友人传递信息。1995年元月,巴老因患“胸椎骨折”只能口述,让端端代笔,他在信上说:

家宝:

你好!收到你的信,很高兴。我也很想念你。我现在还不能坐起来写信,只好请端端代笔。这次我又住在北七楼,我在这里天天都谈起你,就像当年我们一起住院一样,我们还是在一起。这感情是不能用文字表达的。我现在讲话还困难,也就不写了,希望多多保重,我整天想的就是希望你长寿。问候玉茹和万方。

芾甘 九五年一月七日

(端端代笔于华东医院)

三个月后,已能坐起的巴老拿到新作《再思录》样书后,即在书上提笔签名让曹禺同享快乐。曹禺在回信中写道:“……收到你给我的补品并《再思录》,我十分感动。看你写字很吃力,终于给我写了信,我甚是感激……”

1996年,是曹禺在世的最后一年。3月26日,曹禺在刚出版的画册扉页上用毛笔书写:“赠难以忘怀的兄——巴金。”4月2日上午,我在病房给巴老读报后,他让我取出曹禺画册,说:“曹禺最近开刀了,是肾手术。”我知他又在想老友了,便和他一起边看边读,直把画册看完。4月10日,巴老把画册重又浏览了一遍,后给曹禺信上写道:“家宝:书收到,太高兴了!谢谢你,请多保重。问候玉茹和方子。祝健康!巴金, 九六年四月。”

同年10月,巴老坐着轮椅与我们在汪庄“散步”回到2号楼。我刚准备读报,小林手上拿着两幅照片对巴老说:“万叔叔托殿熙送来了两张生日的照片。”巴老用颤巍巍的手接过照片,我赶紧将他眼镜推上额头,好让他看得清楚些。过后殿熙对我说,9月26日是曹禺八十五华诞的喜庆之日,他起了个早,第一个把巴老送的大花篮送到405病房,曹禺见了高兴地说:“太感谢巴金大哥了。”穿着病号服急匆匆走到花篮前,让殿熙给他留影。

我站在巴老身后,看到照片上的曹禺微张着嘴,仿佛用他慢条斯理的语调与巴老在对话。过了会,巴老突然问我:“你什么时候回上海?”我说:“过几天就回去了。”巴老听后,吃力地说:“你回去时,把《曹禺全集》(七卷本)带到我家里去。”我点头答应着。小林听后说:“那套书挺重的,过段时间我们回上海,再一齐带回去吧。”巴老听了没吱声。我知道,他想做的事如没办好,会一直缠绕于心的。数天后,我捧着这套祝贺曹禺从事戏剧活动七十周年印制的“寿书”,翻开扉页见曹禺亲书:“奉巴金老哥。”落款日期:1996年9月。过后,我有事再到巴老家,《曹禺全集》已摆放在客厅的书橱最显眼的二层格内。

12月13日,我在病房给巴老读报。这时,崔主任把我叫到门外轻声告诉说:“刚才小林从编辑部打来电话说,曹禺今天凌晨去世了。先别告诉巴老,小林下午来医院再告诉他。”听完,我一时惊呆了,这怎么可能呢?在十天前,曹禺还叮咛李玉茹寄五百元给徐钤,托他办一个大花篮,而且指明缎带上的祝词为:“敬贺巴金老哥九十三华诞”……

回到病房,我拿起报纸,不连贯地念着,再没先前那样专注。中午,我没敢开电视机,生怕插播不祥报道,引起老人家情绪波动而加重病情。

下午,小林把曹禺先生去世的消息告诉了巴老,毫无准备的巴老,默默地望着窗外,停了好久,只听他长叹了一声,对小林说:“曹禺真可惜,他就这么走了,他心里有好多好东西,他把它们都带走了。”晚上,我见巴老早早坐在电视机前,想从播发曹禺的讣告时再看一眼老弟曹禺的容貌。

过了两天,巴老刚做完雾化理疗,斜躺在轮椅上。我听他突然说:“拿笔、拿纸,我要写东西。”久未动笔的巴老,当他握住笔,面对摊开的稿纸时,已流泪不止,笔在手中无法控制,李舒见状赶忙上前扶住,帮巴老一笔一画在纸上移动,他写道:“中国文联转李玉茹、万方,请不要悲痛,家宝并没有去,他永远活在观众和读者的心中!巴金,1996年12月15日。”

小林站在身旁轻轻地擦拭着巴老的泪水。

巴老为曹禺流过两次泪。第一次在三十年代,初读《雷雨》时,被作品所打动,喜极而泣。这次为悲痛所泪,悲喜都因友情所致!

1998年初,巴老应李玉茹之请,为曹禺遗作《没有说完的话》写几句话。他写字很吃力,只得每天口述几句,小林笔录,再念给他听,加以补充。那段日子常看到父女俩边说边写,让我惊奇的是,巴老足足用一个多月时间,靠每天一句一句累积,居然完成了《怀念曹禺》全文。

同年4月28日,小林告诉我,李玉茹看了这篇怀念文章后,哭了多次。她还说,写作过程中,不是巴老有病,就是她身体不舒服,断断续续,而且都在上午,是爸爸精神最差的时间段口述的。我读此文后,感到仍如以往作品一样浑然一体,流淌着动人的情感。在这篇有着二千七百字的文章中,我依然感受到他用笔倾诉着心中的感情。

5月15日,《怀念曹禺》在《人民日报》上首发,后在曹禺纪念集《倾听雷雨》中作代序。

2020年9月24日是曹禺诞辰110周年。《文汇报》以整版篇幅报道了对万方的采访。配图中,有幅万方在她父亲墓前,手捧新作《你和我》的照片引起我注意,她身后的石碑上镌刻着我熟悉的手迹:“曹禺,巴金题。”我印象中,巴老曾为老友靳以题写过墓碑外,唯独曹禺了。

“你爱写旧体诗,现在还写吗?”

1985年初,中国作协四次代表大会在北京召开期间,我常看到一位身着呢中山装,头戴法兰帽,说话嗓音沙哑的老先生来会务请假组外出。他走后,同事向我介绍,他叫辛笛,是“九叶派”诗人,曾就读清华大学。所以,北京朋友多。还告诉说,他在上海食品工业公司任职。听后,我想起,每次代表们乘车外出活动,总见他就坐于末排,自称“圈外人”。在这期间,辛笛当选上海作协第四届主席团副主席,到作协开会、活动频繁了。我与他接触机会也多了,慢慢地也就熟悉了。

有一次,我在巴老家拍照,刚巧,辛笛在坐。在外屋忙于家事的九姑妈见后,指了指客厅对我说,辛笛这朋友,就是好。此后,每次到作协开会,辛笛见我,会主动与我问起巴老。在一次茶歇时,辛笛叹了口气对我说,哎,走得动时,见巴老难,能见时,行路难了。原来,他所说难见巴金还有段辛酸事呢……

“文革”初,巴金与辛笛受到冲击。当形势稍有松动,辛笛就泛起想见巴金的念头。他曾多次徘徊在武康路、湖南路和复兴西路一带,希望能看到巴金的身影,哪怕见个背影也满足了。一天,他实在按奈不住心头的思念。竟上前叩响了巴金家门,九姑妈开门见是辛笛,又惊又喜地说:“你怎么敢……”辛笛答道:“我实在想老巴!”“你放心,快走吧!”九姑妈说完。便把门关上了。

1976年10月初,辛笛在淮海中路看到一张宣布“四人帮’垮台的《快讯》,兴奋不已,毫无顾忌地直往巴金家跑。那天,巴金正在躺椅上闭目养神,没想到辛笛此时会出现在眼前。当巴金从辛笛口中知道这喜讯时,脸上露出久违的笑容。

此后,辛笛上巴老家的次数逐渐多了起来,我从1977年的巴老日记中看到上门最多的数辛笛了,一年不到,竟达三十次之多。心情好,精力自然充沛,想巴老了,蹬上那辆“老坦克”一溜烟就到武康路巴金寓所了,两人时而相坐而叙;时而与友人一起谈外国文学……

九十年代后,辛笛因年老多病,腰间还多了个尿袋,已很少外出参加活动,但只要听说巴老从杭州返回医院,他就会赶来看望。

1995年11月23日,辛笛在女儿圣思搀扶下来到病房。此前,巴老以书信体为“译文全集”写了四篇代跋,其中三篇已在《文汇读书周报》新月版上发表。引起海内外读者广泛关注,有的报纸即时转载,影响很大。

辛笛见巴老就说:“前几天看到你的三篇文章,感到很高兴,大家都愿意看。而且文章又很长。你要注意身体啊,可以用口述的办法,我现在就是口述,然后由女儿代笔。”巴老听后说:“下一篇也只能口述了,写得吃力,眼睛又不好,字看上去都是重叠的,笔有时握不住。现在已付印三卷,‘译文全集’共十卷。”巴老只有到了疲惫至极,才能听到他说吃力。

巴老说完,叫我去壁柜里取书,他接过新作《再思录》,题签起来。辛笛起身缓步走到巴老跟前,看到扉页上写着“辛笛、文绮兄嫂”,我见他脸上漾起了笑容。

过后,辛笛对我说起他交友的“准则”。他说,凡对言行不一,读圣贤书不知所为何事的来访者,则咸具戒心,敬而远之。虽与巴老见面时会相对无言,默然而坐,但与此深有莫逆于心,有相濡以沫之感。

巴老与辛笛有时会相处沪、杭两地,但没能阻隔彼此思念,我每次到杭州,巴老询问的几个上海老友中,必有辛笛。我一度成了他俩的“中转站”,小林托我上辛笛家送茶叶,巴老让我把《巴金译文全集》(十卷本)转交辛笛。捎回的是辛笛的谢意和问候。一次,我问辛笛,何时与巴老相识的,他回忆道,1933年,靳以与巴金在北平北海三座门大街创办大型刊物《文学季刊》时,辛笛在清华大学外文系就读,他与靳以的弟弟是南开中学的同学,有了这层关系便认识了靳以。辛笛与曹禺、卞之琳及几位同样喜爱文学的同学常往返于杂志社之间,一来二往便与巴金相熟了。我粗略一算,已有六十多年了。

1998年11月2日,辛笛由圣思陪同,缓步走到巴老面前,向他祝贺九十五华诞。他没忘上次话别时,送新书给巴老的承诺。问候后,取出刚出版的散文集《夜读书记》赠给巴老,并告诉,其中有篇《巴金三题》,回忆自己买书奖给学生的故事。六十多年前,在北满女子中学任教的辛笛为提高学生学习兴趣,经常在班里举行作文比赛,此时,适逢《巴金短篇小说集》出版,他在微薄的薪金中掏钱买了两本带到班上,送给学生作奖品,没想到,这两本书成了同学们争相传阅的课外读本。

巴老和辛笛把互赠新书视作乐趣。我记得,上半年,辛笛来访,巴老送《巴金书简——致王仰晨》时,巴老特意关照我说:“拿精装本。”辛笛见我扶着巴老的手在书上签名,站在边上懊悔地说:“早知这样,上次来就该把书拿走了。”

那天,辛笛对巴老感叹道:“到了我们这把年纪见一次面就赚一次,所以很珍惜见面机会。”巴老道:“我比你大八岁,你还年轻,还能写东西。”转而又问辛笛:“你过去爱下小馆子,现在还去吗?”辛笛无奈地说:“动不了啰,连离住家不远的‘梅龙镇’也去不了。美食家应是陆文夫。”巴老虽讲话费力,但见老友辛笛,他还是想尽力表述自己的情感。停了片刻,他又问:“你爱写旧体诗,现在还写吗?”辛笛说:“旧体诗还在写,准备出一本旧体诗的集子。另外,还想把新诗译成英文,我今年八十六岁了,不知能否如愿以偿。”他停了停,问巴老:“黄源好吗?”我见巴老累了,忙答道:“黄源先生住在浙江医院,巴老在杭州时每年能见一、两次面。”

2000年初,上海人民美术出版社为贺巴老九十六华诞出版画册。这个选题还是从辛笛赠我《夜读书记》中受到的启发,他在文中写道:“会场(《“把心交给读者——巴金”摄影图片展》)入口迎门悬挂着巴金在杭州疗养期间所拍的一张放大的半身照,开怀大笑,自然得很,是作协陆正伟的得意之作,表明老人近来身体健康,心情很好,足以使读者和到会观众看了感到宽慰和放心了。”读罢,我感到是对后学的提携和勉励,同时,滋生出把巴老照片结集成册的念想,让更多读者了解晚年巴老生活和工作情况。征得巴老亲属同意后,我开始着手筛选照片。在酝酿写序言的人选中,大家感到无论从与巴老的交情,还是以文学地位来说非辛笛莫属。

我知道辛笛手头上有许多事要做。因此,心里没底。我抱着试试看的心态按响了辛笛家门铃。那天,他坐在客厅的大桌前正整理着数十年前创作的旧体诗,为出诗集作准备。他一听出版《世纪巴金》的画册,把手中诗稿往桌上一放,爽快地答应了。也许是书中记载着巴老的各种图片触动了这位老诗人的情感,他断断续续地写着,把他与巴老相识相交的友情,写就了题为《艰难地步履——我所了解的巴金》的序文,他最后写道:“现在我有了《世纪巴金》的图影一卷在手。就可以常常翻阅,以满足我对他的敬念之情……在这里,我更寄厚望于正伟同志,在今后的岁月中,还要继续不断用摄影和文字记录下巴老的心态和生活,以飨关心巴老的海内外读者。”

同年11月25日,在上海书城举行《世纪巴金》首发式暨贺巴老九十六华诞,辛笛在圣思陪伴下,走进五楼会议厅。首发式结束后,辛笛接受了“东视”的专访,尽管嗓子沙哑,为让人能听得清楚,我见他对着镜头一字一顿说:“巴老给我们最大的精神财富就是讲真话,这点我觉得很重要,巴老敢讲真话是不容易的,而我们往往做不到。”当晚,我在巴老病房的电视新闻里又听了一遍他对“讲真话”的颂扬。

2002年2月2日,我随小林、国煣、马绍弥、徐钤来到辛笛家。那天辛笛双喜临门,既喜获小林代表巴老送的祝贺他九十华诞大花篮,又实现了曾对巴老表示出一本旧体诗集愿望。我们个个喜洋洋地从辛笛手中接过《听水吟的集》“寿书”,分享着一份喜气。

2004年11月25日,适逢巴老百岁华诞,辛笛不顾家人劝阻,在圣思的搀扶下来到上海图书馆,出席“巴金百岁华诞图片展开幕式”还坐轮椅上二楼展示厅。我担心他在熙熙攘攘的人流中会疲劳过度,上前劝他返家休息。没想到,辛笛兴致特高,说还想多看看,并在留言簿上题下:“祝巴老长生不老”。

两天后,小林托我将宜兴为贺巴老百岁制作的紫砂“祝寿文具”赠给辛笛。那天下午,我按时来到辛笛家,他小女婿把我引进了门,见客厅空无一人,一问才知,辛笛在卧室休息,我不忍心打扰他。没过一会,他唤我进卧室,我疾步走到床前,将刻有巴老手迹“把心交给读者”的紫砂笔筒拿给他看,他微微点头,说:“代我向巴老问好。”话音很微弱,但我听明白了,我伫立在床头看着他日趋衰弱的身躯,心情难以平静……

“不,还是我去看他”

老作家罗荪和巴老是共事多年的老友,也可称“患难之交”。1954年2月,罗荪从南京调作协上海分会任秘书长,与作协主席巴金在工作上合作得很默契。“文革”结束后不久,罗荪奉调中国作协任书记处常务书记、《文艺报》主编。所以,北京如有事,巴老还是愿意找罗荪帮助解决。比如,写信反映老作家沈从文、汝龙及丽尼夫人许严的住房困难问题,因久拖不决,他希望罗荪予以关心此事。每次到北京开会,总要到罗荪家小聚。1985年3月,巴老在小林和小棠的陪伴到北京出席中国现代文学馆的开馆仪式后,再没上过北京。翌年,罗荪患上“小脑萎缩症”记忆力逐渐退化,巴老闻之,即提笔给罗荪夫妇写信以寄远怀:“有时想起你们,急得不得了,恨不得马上见面……我的身体也是一天比一天差,今年不及去年,目前生活完全不能自理,行动困难,拿起笔写上两百多字就疲乏不堪……不管这一切,我还和疾病作斗争,我关心你们,希望罗荪的病由稳定到好转,我也想到过去相聚的日子。真是情深意切。”在以后的日子里,他多次托人看望罗荪。

吾生亦晚,知道罗荪大名是编“大事记”中遭受迫害的作家名单中看到的,后又在九十年代办《讲真话,把心交给读者——巴金》摄影图片展,从一幅名为“劫后的笑声”黑白照片上“认识”罗荪的。1977年末,在巴老那间沉闷了十余年的客厅内传出了一阵阵欢笑声,劫难后的巴金、罗荪、师陀、柯灵、王西彦、张乐平、李济生为《家》的再版而相聚在一起,他们虽然都苍老许多,但从他们的笑声中可以知道文学的新时期来到了。

1994年春,我和徐钤上北京办事。4月15日,我们来到罗荪家,进门见周玉屏坐在罗荪身旁,手捧刚从“巴金国际学术研讨会”上得到的《巴金全集》第二十四卷(书信卷),小声地读着巴老给罗荪信,以此来唤起罗荪的记忆。见我们远道而来,马上转脸告诉罗荪说:“巴老年老多病,还托上海作协同志来看望你,在‘文革’中巴老每次挨斗,你陪斗,现在生活好了,你却病倒了,等你病好了,我们一起回上海去吧!”她见我扛着摄像机把镜头对着罗荪,便对丈夫说:“快捎几句话给巴老……”

那天,周玉屏还说到她和罗荪与巴老相聚的往事。她回忆起五十年代罗荪调到上海时,巴金、萧珊在淮海路天鹅阁西餐馆作东,与靳以、陶肃琼夫妇为他们接风洗尘的情景。她说:“萧珊如活到现在,巴老的身体肯定没那样差。在上海时,萧珊、陶肃琼我们仨常在一起,数萧珊最有才华,既能写,又会翻译,在做业余编辑时组到许多稿子呢。”

周玉屏还告诉我们“文革”结束不久,巴老家人整理杂物间时,找出一大坛黄酒,巴老记得这酒是五十年代朋友送给他的。因和杂物堆放一起,侥幸躲过“十年浩劫”,没有被“砸烂”、“扫地出门”。酒坛启封后醇香扑鼻。正好老友沙汀远道来访,巴老便邀罗荪和周玉屏作陪。巴老用这坛陈年佳酿相待,同庆劫后重逢。

1979年2月初,辛笛在绿杨村饭店设宴为罗荪北上任职。巴老在小林的陪同下出席了饯行活动。

我知道周玉屏说那么多话的用意。但已逐渐失去语言功能的罗荪此时也十分焦急,讲不出话,又怎能了却十年的思念之情呢!最终他双眼噙着泪花,默默地凝视着摄像机镜头。没想到,过了半个月,周玉屏因突发心脏病撒手离开了朝夕相伴的丈夫,罗荪生活顿时陷入了困境。巴老得知后更为惦念了。

1994年10月,罗荪终于回到了离开多年的上海。巴老闻悉后,对小林说:“我要去看罗荪!”在以后的几天里,成了他未了的一桩心事。

10月27日上午,我代巴老送走来寓所访谈的胡木英后,告诉巴老:“罗荪的女儿孔祥丽星期天准备推轮椅车来看望你。”巴老听后立即说:“不,还是我去看他。”他知道罗荪此时最需要朋友的关心。中午,他见小林从单位回来,马上就说:“我下午要去罗荪家!”九十一岁高龄的巴老近年来在家会客已少之又少,更何况出门访友了。能行吗?我为此捏了把汗。

下午,小林、徐钤和我陪同巴老坐车来到泰安路,换坐轮椅,然后,我们把他抬上楼,巴老拄着手杖缓步走进那间熟悉的房间。罗荪独自脸朝外默默地坐在沙发上。巴老眼中闪动着泪花,颤巍巍地握住罗荪的手,断断续续地说:“罗荪……你回来啦!”听得出巴老尽力提着嗓音。罗荪微微抬头,仰望着老友,含着泪水说了一声:“你好!”孔祥丽问:“认得吗?”罗荪答:“认得!”这是我几次见罗荪听到唯一的说话声,就如见到了铁树开花,感到友情这东西太神奇了。接着,巴老急切地问道:“吃饭好吗?”“北京也很少出去吧?”再也没回音。此时,我见巴老紧紧抓住罗荪的手不放,一切尽在不言中。他们在静静地交流,追忆着为中国现代文学开馆时的喜悦和为其付出的辛劳和汗水……

罗荪是巴老欲办现代文学馆设想最先告知的少数几个友人之一。1981年后的两年间,巴老和罗荪围绕文学馆的建立频频通信,巴老给罗荪的二十四封信中就建立文学馆的信件达十一封之多,他希望罗荪“抓一下,趁热打铁,能早些办起来最好”。经过几年的努力,现代文学馆终于在1985年3月26日开馆了,巴老和罗荪为名誉馆长。他们为子孙后代做了桩有意义的事,此时虽无法用语言交流,但这美好记忆怎能轻易抹去!

这次相逢是分别十年后的第一次相会,只见罗荪滚动着热泪,他心里十分清楚有一片真情在温暖着他……

二十多天后,巴老住进了医院,虽与罗荪同住在华东医院,病区离得也不远,但让行动困难的老人来讲如隔九重山。每次我从东13楼看望罗荪后,把近况告诉他时,巴老都听得很仔细。1995年元月30日(大年初一),大家向巴老贺新年时,他却想到罗荪回上海后,过的第一个春节,便让小林到东楼向罗荪致以节日问候,并祝愿他早日康复。

我曾听老作家介绍罗荪在上海作协担任领导时的为人处事,说他与党外人士关系融洽,成了知心朋友。以巴金作例。1960年初,作协对蒋孔阳、钱谷融进行著名的“四十九天”大批判。巴金是上海作协主席,从装点门面来说,是避不掉的。但罗荪却有意照顾他,以巴金要为即将召开的第三次文代会起草发言稿为由免去他参加这个漫长而又激烈的斗争会。在一年前,他刚遭批判和围攻,这对心有余悸的巴金来说,这真是一种解脱。后来又因人大的活动和会议,得以避开这场人整人的闹剧。

我在给巴老读《家书——巴金萧珊书信集》时,我留意到出门在外的巴金让萧珊代他问候的友人中出现次数罗荪最多。1995年1月4日,我读到1960-1961年间巴金在成都的通信,巴老对我说:“在家乡的三个多月里写出了四个短篇和一个中篇”。我从萧珊给巴金的信中看到,他能在成都老家安心创作,与罗荪帮助巴金家解决遇到的困难是分不开的。原来,巴金到成都不久,上海家中的继母身患绝症离开了人世,那时正值国家困难时期,巴金家遇到这突发事,正束手无策时。罗荪得知后主动帮助料理巴金继母后事,从老人家患病住院开始直到最后选择墓地,都在他和陈同生的关心下得以解决。萧珊为此写信告诉巴金:“……这次事情,陈同生和罗荪都帮了我不少忙,尤其是精神上给我不少支持,使我感到非常温暖,他们再三向我向你致意,希望你好好保重身体,按时完成创作任务。党和朋友们对你期望很高……”没有后顾之忧的巴金在短短的几个月中完成了《李大海》、《军长的心》及一部十多万字的中篇等多部作品。

巴老在那天晚上只对我说了创作的数量,但十多万字的一个中篇究竟是哪部作品?当时他未说,过后,我在《巴金全集》第二十卷中找到名为《三同志》的中篇小说,边上注明:《三同志》,一九六一年秋作毕,未发表或出版过。在卷首还刊印着巴老为此文写的一段话:“我写了自己不熟悉的人和事,所以失败了。这是一个惨痛的教训。巴金,九〇年1月8日。”

此稿完成后,巴金认为是一部失败之作,缺乏出版或发表的条件,将它束之高阁。

1977年恢复作协工作的罗荪为准备复刊的《上海文学》向巴老约稿,建议从《三同志》中抽出几章发表。巴老找出这部旧作,越读越灰心,最后决定丢开这个废品。

1991年7月,巴老同意将《三同志》收入“全集”中,他在《致树基》(代跋)中写道:“出了废品,我得承认自己的无能,本来我没有勇气揭露自己的疮疤,但是同你一块儿编辑《全集》,我不再有什么顾虑,写不出就写不出,写不好就写不好,即使写作了六七十年,我也无法将不熟悉的题材编成美好的故事。”

我从另一面看,巴金在五、六十年代忙于出席会议,为应付各种社交活动而奔波,他身不由己,把自己的主业当作任务来完成,难免仓促上马,写些自己不熟悉的应景文章,造成了出“废品”的结果,巴金在成都创作所花费的时间和精力成了无用功劳动。面对“怪圈”他无可奈何。

同年,5月3日下午,我到病房,午睡刚起床的巴老坐在轮椅上,若有所思地听旁人闲谈,他突然转过脸问我:“小陆,罗荪近来怎样?”我告诉巴老:“我有一段时间没去探望了,等会儿过去看看。”我知道,再过六天,巴老要出院到杭州养病,行前他放心不下生命垂危的罗荪。

当天傍晚,我走进罗荪的病房,只见他全身覆盖着雪白的被子,只露出瘦削的脸,脸色苍白,闭着双眼,微弱地张嘴吸着氧气。护士正往鼻饲塑内灌药物,她告诉我罗荪已粒米不进,就靠这些药物维持着生命。我望着眼前那片苍白,双眼模糊了。

1996年6月26日,长期受沉疴折磨的罗荪带着人间的温暖;带着巴老火一样的友情走了……

陆正伟,上海市川沙人,一九五二年八月生于上海,一九七O年五月赴安徽省凤台县插队落户,一九八二年转业到上海市文联工作,一九八三年十月调入中国作家协会上海分会(一九八五年改为上海市作家协会)直至退休。现为中国作家协会会员。曾获“首届冰心摄影文学奖”等多种奖项。主要作品有《世纪巴金》(上海人民美术出版社)、《晚年巴金》(文汇出版社)、《巴金:这二十年》(上海人民出版社)等。

陆正伟,上海市川沙人,一九五二年八月生于上海,一九七O年五月赴安徽省凤台县插队落户,一九八二年转业到上海市文联工作,一九八三年十月调入中国作家协会上海分会(一九八五年改为上海市作家协会)直至退休。现为中国作家协会会员。曾获“首届冰心摄影文学奖”等多种奖项。主要作品有《世纪巴金》(上海人民美术出版社)、《晚年巴金》(文汇出版社)、《巴金:这二十年》(上海人民出版社)等。