引子

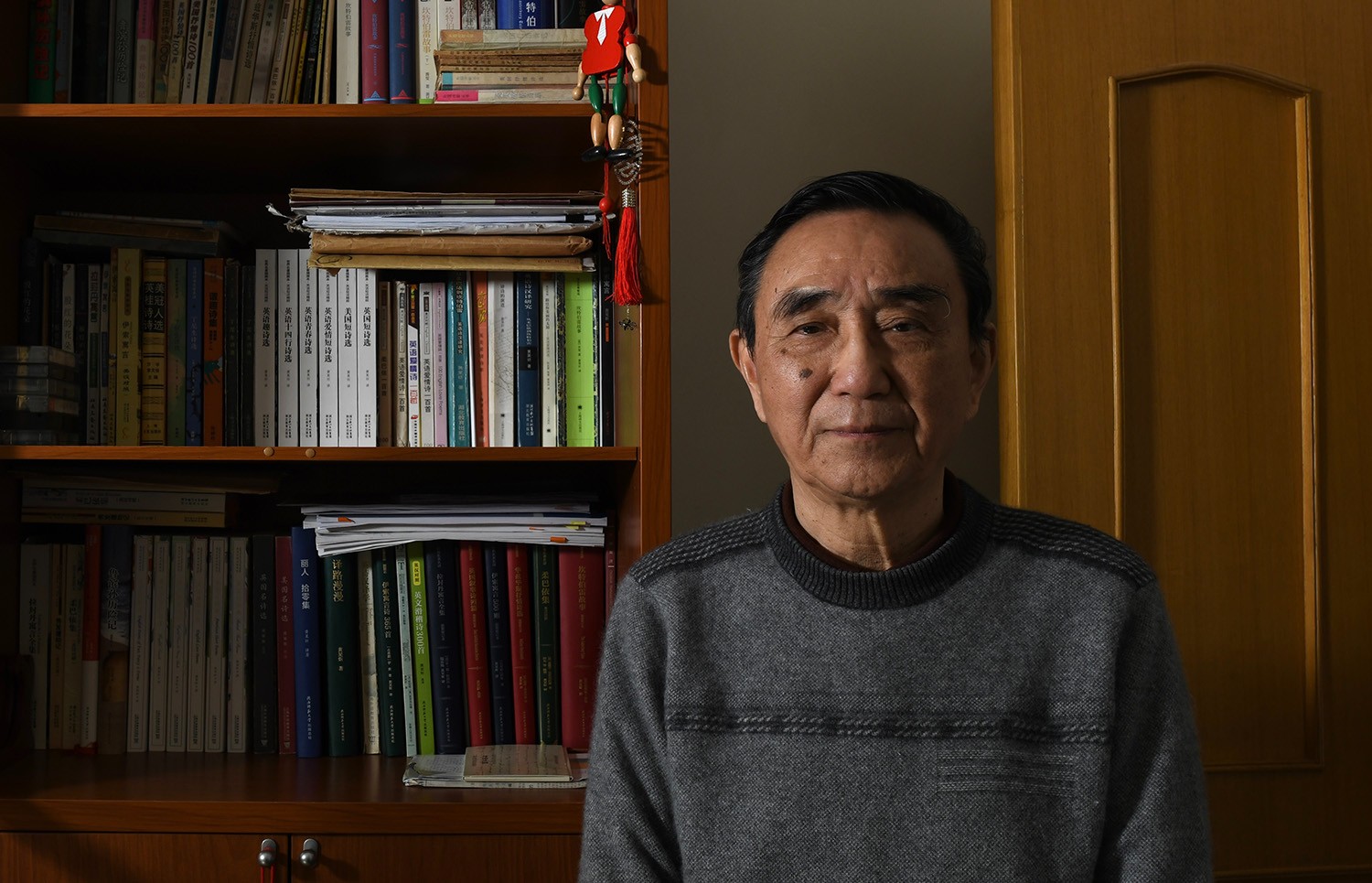

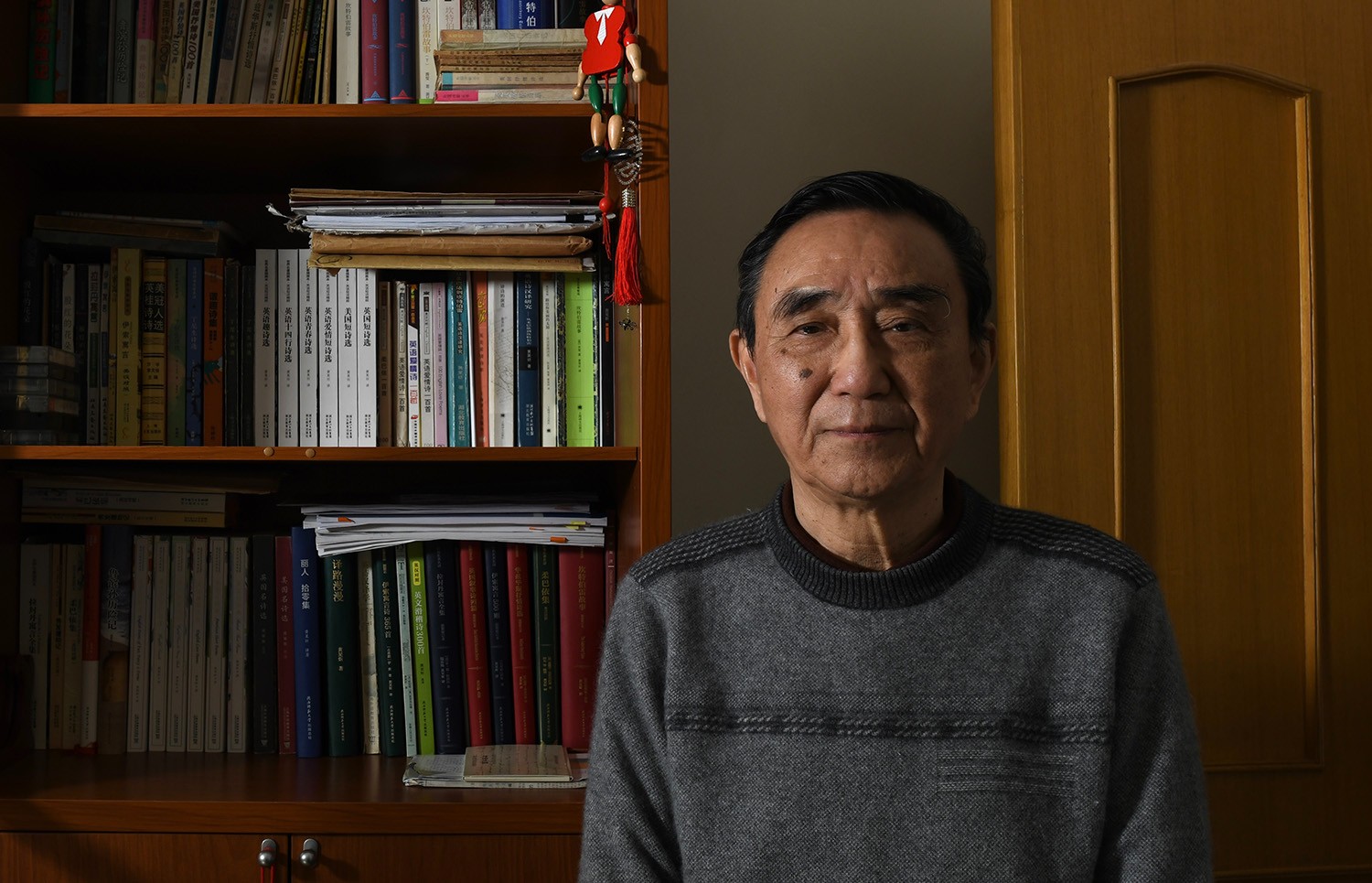

黄杲炘近影

也许想子继父业吧。早年毕业于圣约翰大学建筑系的父亲,后来成为从事结构专业的工程师,希望儿子从事建筑设计行业。一九五四年,黄杲炘考入上海同济大学,他满心想,将来画画房子的结构,成为一名建筑师。不料,学校统一划分专业,他进入到“给排水”班。之后,兴趣使然,自学翻译,一路坎坷走来,终成一代翻译大家。先后出版译著《柔巴依集》《华兹华斯抒情诗集》《丁尼生诗选》《英国抒情诗》《美国抒情诗》《坎特伯雷故事》、蒲柏《秀发遭劫记》, 以及长篇小说《鲁滨孙历险记》等二十多种,另有《英诗汉译学》《译诗的演进》等多部翻译论文集。首创“韵式、诗行顿数和字数”三兼顾的格律英诗的汉译方式,被译界和读者称奇,在英诗汉译中成为独树一帜的“另类”。其中译林出版社出版的《坎特伯雷故事》,曾以最高票数获得第四届优秀外国文学图书一等奖,上外教育出版社出版的《英诗汉译学》,获中国大学出版社首届优秀学术著作一等奖。

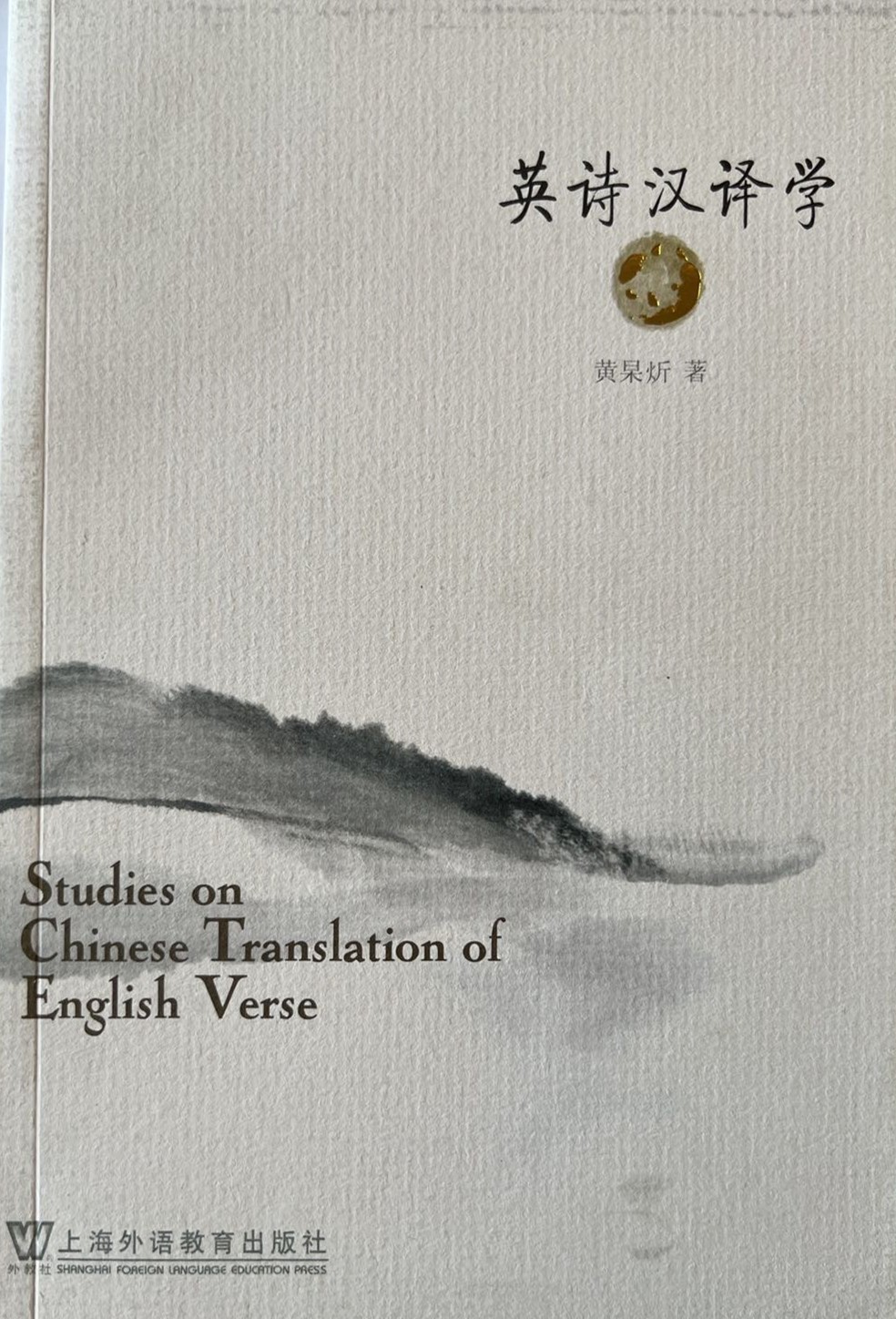

《英诗汉译学》书影

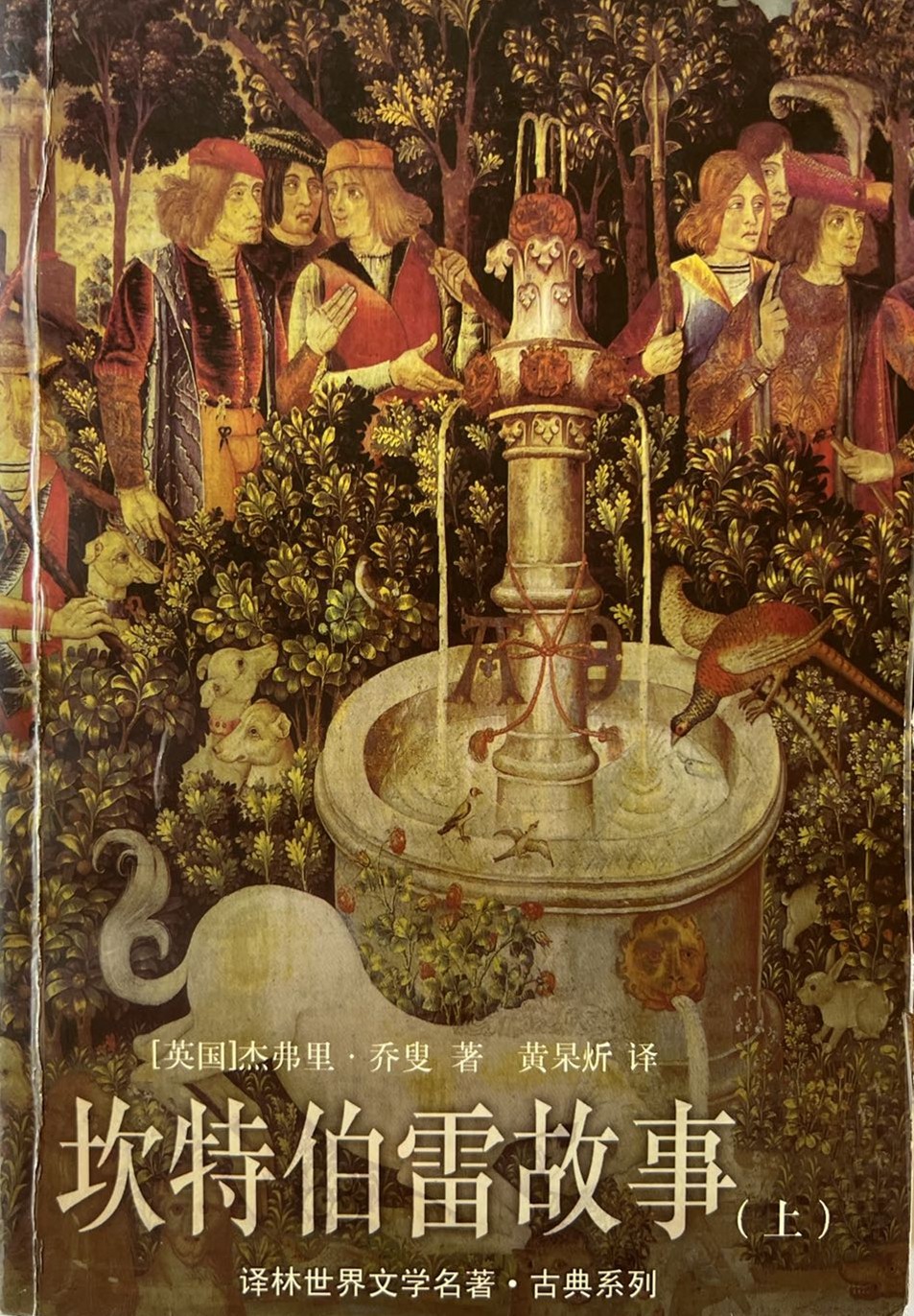

《坎特伯雷故事》书影

因《柔巴依集》而改变了人生

黄杲炘是上海浦东人。因父亲的工作关系,他一九三六年出生在南昌,以后在北京等地上过四、五所小学,后在苏州读东吴大学附中和苏州中学,再回上海,共读了三所中学。在中学时,有了爱读闲书的习惯,在东吴附中,他读过多种《霍桑探案》等书,而此书作者程小青正是语文课老师,由此他更爱上语文课,却从没想过以文科来从事自己的终生职业。不巧的是,高考前,他因眼疾摔断右臂,拆了石膏又第二次骨折,只能用左手参加高考答题,考分自然就吃亏了。再加上考前借到一部《基度山恩仇记》,因要限时归还,只得抓紧时间看。复习迎考就只剩十余天了,这也是高考成绩不如意的因素之一。不知当年大学里是否按考分来分配专业,反正他安排到“给排水”专业。这也是建筑工程中不可缺少的一个环节,小到一个家庭,大到整座城市,都需用水,用水后总要排水,这个水循环工程,就是他所学的专业。如果人生按此走下去,他毕业后就是一名“给排水”工程师。但历史没有“如果”,却有许多意外或巧合。在赴同济上课前,母亲忽然要他动一个手术,切割扁桃腺。因此,到校上课,比同学迟了一星期。上课讲义没有拿到,上的课他非常陌生,几何、测量学、高等数学,半途听起如坠雾里,他实在提不起劲。这时,他查出了自己的眼病,专用名词叫“视网膜色素变性”,也就是说,看前方是管状直线的,没有左右视野了。这是一种导致色盲率最高的眼病。因此,眼科医生对他父母说:别让他念书了,到农村去,经常看看绿色。也有医生说,先把大学读完再说吧。这样,黄杲炘才得以继续就读。五年制大学读到四年级了,可能他不追求上进吧,莫名而来的“反右补课”中,被人“揭发”,就把他给补进去了。一九五九年,他被送到青浦农场劳改。管教队长说,黄杲炘的批判会就不要开了,他没什么缺点,就是有点自命清高。黄杲炘知道,就是自己平时自由散漫惯了。因眼疾,农场准许他回上海。回家后,街道安排他进了一家机电厂做临时工,后来进资料室,做些机床资料的整理工作。转眼到了八十年代,工厂附近的上海科技大学招聘,他虽非外语科班出身,但通读一篇外文,就顺利过关了。这英语底子,还是中学时打下的。

这就说到了他翻译的《柔巴依集》,事出偶然。还在“文革”时期,家中被抄,无书可看,只能靠借阅苦度时光。他偶然借到两本英文原版书,闲时看看,忽然就发生了兴趣。这书就是菲茨杰拉德的《柔巴依集》,诗句很美,也很短,每首只有四句,且相对独立。这对初学翻译的人来说,是再合适不过了。而且,从哪首译起都可以,译时可不露声色地在心中琢磨,从时间和空间来说,在特殊年代,都很有隐秘性。

很快“文革”结束,黄杲炘已全部译完这本诗集。适逢国家领导人出访伊朗,报上在介绍该国古代文明时,提到了莪默·伽亚谟《鲁拜集》,黄杲炘觉得这与其翻译《柔巴依集》的发音颇像,可能出自上世纪二、三十年代的汉译。就去图书馆查阅,一查便吃一惊,原来是郭沫若的新印译本《鲁拜集》,初版早在二十年代即问世。起初,他觉得名家翻译在前,自己的翻译几乎徒劳了。但仔细阅读,发觉两者时跨六十余年,译法也颇为不同。当初我国新诗创立不久,郭沫若是代表诗人,新诗写得浪漫潇洒,其译诗也显得口语且自由。黄杲炘则严格地按原诗内容和格律,一一对应译出。他后来读到我国维吾尔诗人克里木·霍加对新疆少数民族传统诗柔巴依的介绍,感到这与《鲁拜集》诗体更相似,于是,决定将译著取名《柔巴依集》。

不久,他把仅有一百零一首四行诗的译稿,投给专门出版外国文艺作品的上海译文出版社,资深翻译家方平、吴钧陶等审阅后觉得,译著很有特色,可列入出版计划。同时,译文社创办伊始,急需外文编辑人才,请他加盟,双方一拍即合。从此,黄杲炘毅然放弃已经考取的科大外语部教职,一脚踏进译文出版社之门,担当起英文编辑和相关翻译工作。

再说《柔巴依集》。这册薄薄的译诗集出版后不久,被作家王蒙知道了,他询问上海文艺出版社编辑朋友,此书上海还能找到否,编辑辗转找到他,就赠送了王蒙一册。王蒙为何感兴趣,因为他有新疆生活的体验,更因对维吾尔民族民间歌谣的熟悉和喜欢。他藏有乌孜别克文的柔巴依手抄本,其与维吾尔文相近,所以他能阅读,感叹“格律之严格与比喻之奇特令我叫绝”,还译出三首寄给黄杲炘。他一看,这样的韵式和字数,正是自己译柔巴依的特色。接读来信,黄杲炘深有知音之感。我国新疆维吾尔自治区也是柔巴依故乡之一,与伊朗、土耳其、塔吉克斯坦等中亚国家,将柔巴依一路汇聚到波斯,出版了波斯文。再传到英国,由菲茨杰拉德译成《欧玛尔·哈亚姆之柔巴依集》,先后有五种版本。可见,其中有着一脉相承、同根共生的关联。郭沫若根据菲氏第四版,用白话诗全部译出一百零一首,于一九二二年发表在《创造季刊》上,后冠以《鲁拜集》书名,于一九二四年出版。很有可能,郭沫若当年不知道“柔巴依”一说,所以译成与原文发音有些差异的“鲁拜”。

一九八二年,黄杲炘根据菲氏第一版,翻译出版自己第一部译著《柔巴依集》,此书距郭沫若发表的译稿,相隔已是一个甲子六十年。而首次冠以《柔巴依集》的书名,出版至今正好又是四十周年,这部名著介绍到中国,整整有一百年的历史。

黄杲炘译《柔巴依集》书影

首创英诗汉译“三兼顾”方法

从译《柔巴依集》开始,黄杲炘就对自己的翻译提出了较为苛刻的要求,那就是遵循原作内容真实的前提下,要兼顾其韵式、诗行顿数和字数的相对对应。这就是他后来总结的格律英诗的汉译“三兼顾”原则,在翻译界引起普遍称赞的热烈反响。

先看郭沫若根据菲氏第四版译出的《鲁拜集》第一首:

原文:

Wake!For the sun who scatter’d into flight

The Stars bofore him from the Field of Night

Drives Night along with them from Heav’n ,and strikes

The Sultan’s Turret with a shaft of Light

译文:

醒呀!太阳驱散了群星,

暗夜从空中逃遁,

灿烂的金箭,

射中了苏丹的高瓴。

对照原文可以看出,郭沫若主要是意译,根据内容,以他写自由体新诗的笔,译得随意随心,自由自在。也许当时新诗刚创立,还不成熟,译诗就更难免语言生硬,有时还有些费解,这是不能苛求早期翻译家的。毕竟,郭译是我国第一次正式出版的柔巴依译本,具有开山之功。

再看黄杲炘根据菲氏第一版译出的《柔巴依集》第一首:

原文:

Awake! for Morning in the Bowl of Night

Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:

And Lo! the Hunter of the East has caught

The Sult’an’s Turret in a Noose of Light

译文:

醒醒吧!黎明已在黑夜的碗中

投进那石球,叫星斗飞离天穹:

看哪!那东方猎手的光明之索

已经把苏丹的塔楼稳稳套中。

这样的翻译,除了保持内容的真实外,更注意的是原诗的格律形式,保留了与原诗相同的节奏和音韵。因为,英国人引以自豪的诗歌历史,正是各种格律诗占主要地位的历史,各个时期的名篇,都是由与该时代相应的格律形式写成的。这是一种传统也是一种光彩,它不仅反映了诗歌的时代特征,也呈现出诗人风格、作品特色。

因此,黄杲炘认为,格律英诗汉译(包括其它语种的外国格律诗翻译),在固有的诗行字数内,可使译文中的顿数与原作中的音步数相契合,也就是兼顾了译诗“外观形式的整齐性”和“节奏的整齐”。每首诗限定每行十二字的情况下,做到每行五顿,以与原作中由十音节构成的五音步相合,同时,还让四行诗中的一、二、四行押了尾韵,富有音韵之美。这就是黄杲炘独创的英诗汉译中,将韵式、诗行顿数和字数“三兼顾”的原则。

为何要采用这种方式译诗?黄杲炘起初自已也说不清。他只是觉得,这样译诗,可以译得更尊重原作,更体现原作的风格和神韵。他记得,当年与弟弟黄杲昶有过一次奇特而有趣的“对抗”赛。

在七十年代吧,那时他在工厂打杂,与同样喜欢外国文学的弟弟黄杲昶谈起诗歌翻译,弟弟喜欢用英文创作诗歌,哥哥认为这是以一己之短,去取悦别人之长,吃力不讨好。而弟弟认为,诗是不能译的,他用英语写诗,有的诗则用汉语也无法妥贴地表达意思。双方谁也否定不了谁,谁也说服不了谁。怎么办?就想出一个都能接受的办法:弟弟用英语创作一首诗,他翻译出来,如满意,说明哥哥言之有理,如不满意,证明弟弟所言没错。

不久,弟弟写来一首《自然与人生》,内含“春、夏、秋、冬”四首莎士比亚式的十四行诗体。黄杲炘一看便傻眼了:没有想到弟弟会写出这样严谨的英国格律诗,他还是第一次见中国人用英文写这种诗体。既然“约定在先”,只能背水一战了。他尽力把原诗的意思表达出来,让原诗中的每个实词在译文中得到落实,在格律上也对应原诗,采用原作韵式,行数与每行诗中的节奏都与原作相一致,即每行诗中含五个顿,对应原诗中的五音步。经过反复试验和修改,这春、夏、秋、冬的四首十四行诗,按每行十二字五顿的要求全部译出。这篇译诗,不但经受住弟弟挑剔的审视,得到他的充分肯定,而且改变了他对译诗的偏见,特别是对译诗中汉语的神奇运用,有了新的感悟。

这次兄弟俩关于译诗的一场PK,是一次诗人与译者的“对抗”,其结果使黄杲炘感到,诗是可译的,译诗可以达到与原作尽可能的对应,并得到原作者的认可。这给了他莫大的信心,决意把这种译法持续下去,不断摸索提高,形成自己的一种译诗特色。

之后,黄杲炘的译诗热情高涨,尤其是从八十年代初调到译文出版社,出版《柔巴依集》后,他相继翻译了包括三位英国诗人的最早汉译本,即司各特的《末代行吟诗人之歌》《华兹华斯抒情诗选》和《丁尼生诗选》,以及蒲柏《秀发遭劫记》。此外,凭兴趣译诗,读到喜欢的诗歌原作,说译就译,这样的“散译”作品,不断增多,加上各种译诗累计达六万多行。他尤其喜欢英汉对照本,认为这是最能衡量一个译者对原作从内容到格律的翻译水准。这样的译本,他一共翻译出版了二十八种之多。

这些以“三兼顾”为翻译原则的译著,得到我国著名翻译家屠岸先生的大力赞赏,书信往来,都是满满的称赞之词:“您是我敬佩的英诗中译的翻译家,您有视力障碍,却能克服困难,翻译了那么多英语诗歌,而且总结出您译诗的经验。您真了不起!请您理解我,我是不随便‘恭维’人的,只有我真正佩服的人,我才说出我的心里话”。

从译诗到漫漫研究之路

译路漫漫,而研究翻译的路更其漫长。

其实,黄杲炘的“韵式、诗行顿数和字数”三兼顾译法,一开始是非常孤立的一家之言。为了证实自己三兼顾译法的可行性,他撰写了不少专题论文,首先,就从成功之译《柔巴依集》开始。在翻译时,他没有读到郭译《鲁拜集》,如果知道了,很可能此事就“黄了”。后来,得知郭沫若翻过此书,才开始关注。却看到有的文章搞错了郭译原作,译文与原作对不上号,转而说“郭译抓住了原诗的风韵”。有的对原作穿凿过深,有违译诗常理,却把无误的译诗“叫什么文学翻译啊?”于是,针对这些质疑和误解,他写了《从“鲁拜”谈到“柔巴依”》,发表在《中国翻译》一九八七年第二期上,这是他在专业报刊上发表的第一篇翻译论文。文中,客观评说了郭译《鲁拜集》,指出这不但是国内第一本关于“柔巴依”的译作,也是现代文学翻译史上第一本诗歌译本,其功劳是无人可比的。时代在进步,许多事无法类比。至于自己所译《柔巴依集》,有不少偶然性,也有传承和学习借鉴的过程。从而自开译时便意识到,外国格律诗的翻译要译出内容外,还要注意韵式、诗行顿数和字数罢,以后才归纳成“三兼顾”译法。他在自己的译诗实践中体验到,在他之前的其它英诗汉译中,没有他的这种翻译方法。而从胡适、郭沫若等白话译诗发展以来,结合朱湘、梁宗岱讲究字数译法,以及孙大雨、卞之琳讲究顿数译法,确实可将两者加以“兼容”,以显现更好翻译效果。

之后,他看到钱锺书的一篇文章中,谈到两位外国诗人的“诗不可译论”,说“诗就是在翻译中丧失掉的东西”,又说“诗歌翻译只分坏和次坏的两种”。而且,这诗不可译的论调,在国内翻译界还相当有市场。黄杲炘认为,这似乎言过其实了,只要解决好格律问题,诗未必不可译。为此,他先后撰写两文,予以论述,即《诗,未必是“在翻译中丧失掉的东西”——兼论汉语在译诗中的潜力》《诗歌翻译是否“只分坏和次坏的两种—兼论汉字在译诗中潜力》,文中,他分别以这两位外国诗人的作品为“突破口”,来证明不少诗是可译的。从中,也可看出,他对我国的母语,充满信任也充满感情。文章在《外国语》和《现代外语》上发表,获得译界同行的赞同。

此后,他写了一系列文章,并结集成他的第一本论文集《英语诗汉译研究——从柔巴依到坎特伯雷》,这也是国内第一本关于译诗的论文集,主要讨论诗的可译性和如何译的问题,要证明诗的可译,就要解决形式问题,因为无论内容译得多么真实、妥贴,但反映不出原作的形式,即神韵、风格,就出现“诗不可译论”的理由。因此,译诗就要想办法移植原作格律,而“三兼顾”的译法,不仅合理而且可行,它作为一种迄今要求最严格的译法,为译诗带来了新的可能。

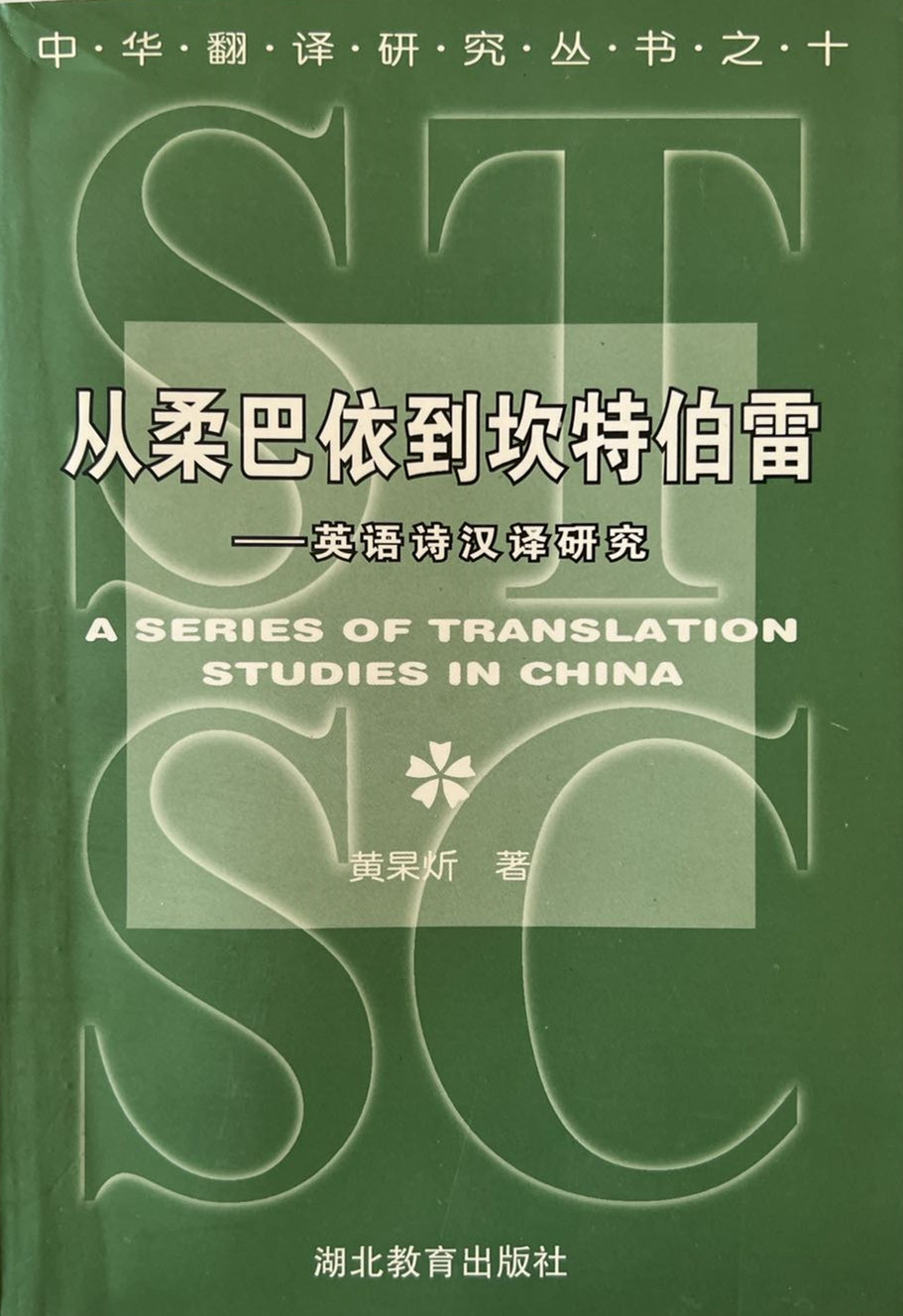

论文集《从柔巴依到坎特伯雷》

针对译界对“三兼顾”的一些咨询和质疑,黄杲炘觉得有继续探讨的必要,对主要问题逐一撰文予以解答和阐述,这些论文,汇编成《译诗的演进》一书,他想通过介绍“三兼顾”译法的合理可行,使更多有志于英诗汉译的译者采用这种前所未有的译诗标准,来提高白话译诗的门槛和层次。

因为眼疾的困扰,他感到无论译诗还是论述,都到了刻不容缓的地步。他把所写各种论文,在五年前结集出版了第三本论文集《译路漫漫》,百余篇文章的主题,仍是苦口婆心地强调,译诗在准确反映内容上如能做到基本准确已属不错,因为内容包罗万象,各人有不同的理解和表达,很难做到“尽善”。但在千变万化的原作格律形式上,仍有其一致性,规律性,至少能在形式美上,一步到位做到“尽美”。而第四本论文集《拾零集》也已编就,这可能也是他的最后一本论文专著了。

如此说,黄杲炘不仅是英诗译家,也是深研英诗汉译理论的学者。著名外语教育家、翻译家陆谷孙教授在其高级职称评审的推荐表上写道:“黄杲炘的译诗实践和理论另辟蹊径,独树一帜,已开始形成体系”。

三年前, 我在《东方翻译》杂志上,忽然读到黄杲炘的《告别翻译》一文,心里咯登一下:黄老师要封笔啦!他写道:“作为被眼科绝症纠缠一生的‘半路出家’者,译出的《柔巴依集》打开了我的译诗之路,让我在译道上跋涉奔波的下半生过得比较充实。如今,眼病情况让我觉得‘收摊’时间已到,我不得不与之告别,确实不舍”。在他告别译坛之际,有出版社列出计划,准备推出他的全部译著共二十四卷,这让他感到在八八“米寿”之年,四十年的翻译成果有个“大团圆”的幸运!同时,他正在完成最后一桩心愿,面临双目几近失明的困境,在夫人张人丽的帮助下,他口译口述,把四大外国寓言译写成寓言诗,专门给我国少年儿童阅读,即《少儿的伊索》《少儿的莱辛》《少儿的拉封丹》《少儿的克雷洛夫》,届时集中推出后,将以最新的翻译成果,为我国译坛再添辉煌!

韦泱,本名王伟强,中国作家协会会员,上海市作家协会理事,上海市文艺评论家协会会员。长期进行现代文学史料的研究与写作。曾出版诗文集《金子的分量》《连环画的鉴赏与收藏》《人与书渐已老》《跟韦泱淘书去》《纸墨寿于金石》《旧书的底蕴》《淘书路上》《百年新诗点将录》《暂不谈书》《旧刊长短录》《任溶溶这样开始翻译》等十余种专著,编有《百岁不老》《文苑人物丛谈》《终研集》《生活如此多彩》《昨夜星辰》《沈寂人物琐忆》等多种老作家文集。

韦泱,本名王伟强,中国作家协会会员,上海市作家协会理事,上海市文艺评论家协会会员。长期进行现代文学史料的研究与写作。曾出版诗文集《金子的分量》《连环画的鉴赏与收藏》《人与书渐已老》《跟韦泱淘书去》《纸墨寿于金石》《旧书的底蕴》《淘书路上》《百年新诗点将录》《暂不谈书》《旧刊长短录》《任溶溶这样开始翻译》等十余种专著,编有《百岁不老》《文苑人物丛谈》《终研集》《生活如此多彩》《昨夜星辰》《沈寂人物琐忆》等多种老作家文集。