1979年12月《羊城晚报》筹备复刊,我申请调来报社得到批准,担任《花地》文艺副刊编辑二十年,与全国许多著名作家和中青年作者有着广泛的联系。1999年退休后,离开了自己所热爱的文艺园地,有了充裕的时间写作,还花了几年工夫,编了一本45万字的作家书信集,名曰《花地飞鸿二十年》。闲暇之余,一些难忘的往事仍常常浮现在脑际,于是断断续续记下若干名人朋友的轶闻、趣事。文章长短不一,似信手拈来,宛如小品短章,亦庄亦嬉,雅俗共赏。相信亲爱的读者也许会喜欢看看吧?

冰心的两封信

冰心闻名久矣。她的名作《寄小读者》,在我年幼的心灵里留下难忘的印象。在我的心目中,冰心人如其名,冰清玉质,高雅圣洁,宛若天边一颗璀灿的星星,须仰视方可见。我去拜访她时,心存一种爱戴、敬畏之情。然乍一相见,却出乎意料,竟如老奶奶般亲切、慈祥,平易近人。

1987年秋,我到北京组稿,由《人民文学》副主编周明陪同,前往中央民族学院教工宿舍拜访著名作家冰心先生。周明告诉我,“冰心由于年纪大,一般人她都婉拒,她欢迎你去,你真幸运呵。”我真高兴能如愿以偿。下午两时,周明坐着一辆小车来了。上车后,他兴致勃勃地告诉我:“冰心老人近来身体尚好,87岁高龄的人了,至今还在写。她对散文创作可关心呢,去年《散文世界》亏本,经费不够,想向她借点钱应急,她满口答应,后来没借,刊物的经费靠其他办法解决了。”停了一会儿,周明带点神秘的眼色又说:“冰心打电话把我叫去,原来她在为自己安排后事哩。她对我说:‘我已写好一个遗嘱,锁在抽屉里,谁也不给看,等我死后再公开。’她的遗嘱到底写了什么,至今还是一个谜。”

怀着浓厚的兴趣,听周明继续往下说:“冰心接着告诉我,她一生积蓄了几万块稿费,她要捐献出来,作为繁荣、发展我国散文创作的基金。我一听,忙说:冰心先生,这确实是太多了!您应该留下一笔给孩子们,不能全部拿出来呵。她说:‘孩子们都有工作,他们会靠工资过日子。当然,我也会留下一点给他们的。’我见老人的态度很坚决,也就不好多说了。”

冰心的行动,使我深受感动。她主要是写散文的,篇幅小,一篇能得多少稿费呀。出书的稿费也不会很多的。我感慨地说:“冰心的心灵真美,精神境界真高!”“是的,”周明说,“冰心勤勤恳恳写了一辈子,可她却过着粗茶淡饭的生活。她对官呀、名呀、利呀,一切都不看,都不计较。她很喜欢诸葛亮那两句名言:‘淡泊以明志,宁静以致远。’其实这正是她一生的写照。”听了周明的介绍,使我心中对这位尚未见过面的老作家平添了几分敬佩之情。

小车徐徐驶进中央民族学院教师宿舍区。下了车,周明引着我来到一幢普通的楼房门前,登上3楼,按了按门铃,出来迎接的是冰心的女婿陈恕。过了片刻,一个身材矮小、头发斑白的老太太,双手扶着一个“助步器”慢慢地走过来了。她身穿一件蓝底花格子薄衫,一条黑绸裤,脚穿一双黑布鞋,显得温文尔雅,和蔼可亲。这就是冰心先生。周明把我介绍给她认识,我握着老太太温软的手,向她问候,然后搀扶着她在一张椅子上坐下来。

我从衣袋里掏出一张名片,恭恭敬敬地递给她。冰心侧过脸来凝视着我,亲切地问:“你来看我,有什么要求吗?”我说:“冰心先生,久仰您的大名,今天见到您非常高兴。我特来请您给我们写稿。”接着,我半开玩笑地说:“全国许多老作家都在我们报纸上发表过作品,就差您一个啦!”

“哦,那好。不过我欠的文债太多,一下子拿不出来,以后有新作时再给你寄去吧。——你看,写什么好呢?”老人满有兴趣地问。我不假思索便说:“题材没有限制,讲究艺术风格多样化。比如,写些往事的回忆就很好。”周明插话:“冰心先生正在《中国作家》刊物上连载《关于男人》,是写她的老伴吴文藻教授和其他亲人的。写得很好。最近她在《人民文学》第7期也发表了一篇散文。这些都是回忆性的文字。”

冰心老人热情爽朗,思路敏捷,谈吐幽默,毫无架子,使我没有拘束感。我们天南地北地聊着。周明指着墙壁上挂的一副条幅介绍说:“这是梁实秋先生写的。梁先生是冰心的老朋友,十年动乱时,他以为冰心被‘整’死了,写了一篇悼念文章发表在报纸上,写得很动人。后来知道冰心还健在,就把文章寄来了,闹了一场误会。”我打趣说:“历来都是人死了,才有人写悼念文章的。冰心先生这一回倒是例外,生前能够读到百年以后的文章,真幸运啊。”

“我已经死过4次了!”冰心也风趣地说,“在抗战时期,有人以为我被日本鬼子杀死了,其实我没有死。到了重庆,在解放战争时期,外面又传闻我死了,我不是还活着么?到了新中国成立后,台湾国民党当局对我留在大陆十分不满,又造谣说我死了,我常在报刊上发表文章,谣言不攻自破;‘文革’时期,许多人以为我和老伴都给迫害死了,当时我们虽然忍辱负重,但还是咬紧牙关活下来了!……”我不禁为冰心老人的顽强意志而深深感动!

聊了一个多钟头,我悄悄地问周明:“我想同老太太合照张相留念,不知她愿不愿意?”周明便询问冰心,她爽朗地回答:“可以呀。咱们一边谈,一边照相,这样比较自然些。”于是,我稍略靠近冰心老人,由周明的儿子持相机为我们拍了两张。我和周明坐在冰心两旁也照了一张。回到广州,冲洗出来一看,效果甚佳。我当即将照片给冰心先生寄去,并再次向她约稿,这便有了冰心第一封信的答复——

振环同志:

来信及相片两张均收,十分感谢。

承嘱写稿,得暇,当即写寄,只是一时无话可说。

北京已下雪,广州想仍暖,望珍重!

冰心

十一,一,一九八七

信,虽然只有寥寥数语,特别是后面三个字“望珍重”,是慈祥的长者对后辈的关怀和叮嘱,使我内心感到非常温暖。

冰心先生并不爽约,过了一些时,她果然先后托周明给我寄来两篇稿件:一是散文《己所不欲勿施于人》;二是为纪念周总理而编辑的一本书《天上人间》所写的序。

冰心老人晚年所写的文章都很精短,往往三言两语便把复杂丰富的思想内容表达出来了。要做到如此炉火纯青的地步,决非一日之功。

大约过了两年,我的第一部长篇小说《喋血东江》、散文集《寻觅芳踪》相继出版。我特地给冰心先生各寄去一册。不久便收到她的第二封来信。

振环同志:

两信和大作及报纸早收,稿酬亦拜领。因我近来得了白内障,看书写字都很费力,只有等好点时再看看。匆祝

新喜!

冰心

一,廿七,一九八九

冰心老人由于身体不好,从此没再来稿。我只好在逢年过节,通过周明向她表示诚挚问候。1999年2月28日,冰心因病医治无效,在北京逝世,享年99岁。周明于第一时间将噩耗告诉了我。我觉得心情无比沉重。中国又失去了一位“五四”以来蜚声中外的文学大家。一瞬间,冰心离开我们21年了。时光可以一天天流逝,但我一直忘不了冰心老人凝视我时那么慈祥而又亲切的眼神……

给巴老写过一封信

作为一名文艺副刊编辑,致信作者,希望组到好稿,那是名正言顺、无可非议的。但对于巴金先生,我是不敢贸然给他写信的。他德高望重,是个大作家,且身体不好,我就不好去打扰他了。但有一次纯属例外,我还是斗胆拿起了笔。

1995年6月,姜德明先生给我寄来一篇文稿:《西子湖畔访巴金》,近四千字。我马上放下其他稿子,拜读一遍,觉得甚佳,很快便全文照发了。他在文章中披露了巴老一些鲜为人知的事和说过的话,比如:巴老卧病吸氧。“原来巴老不同意吸氧,大家都着急。经过医生和家人的劝告、解释,说明吸氧只是为了解决脑部的供血不足,并不是什么抢救措施,最后他才同意了。”关于藏书,巴老对姜说:“除了唐弢以外,大概你藏的新文学书最多了。”姜说:“不行,不行,我差远了。”还说,巴老关心唐弢的藏书会不会交给现代文学馆,这是他最盼望的一件事。因为有了唐弢的富藏,文学馆就等于有了“半壁江山”。关于现代文学馆的兴建以及巴老的最新消息,借用萧乾的话,用“稳定”两个字来概括巴老的病情。

姜德明还带着极为惊讶和感激的心情,说到巴老为他编的《十年一梦》增订本写序的事——原来,《十年一梦》是1986年姜从巴老的《随想录》等五本书中选出来的,内容以提倡“说真话”和解剖自己为主,先后印行了两版,每次都有几万册之多。最近出版社要重印此书,希望巴老能为增订本说几句话,哪怕几十个字也好,或者请巴老口述由他人记录,但巴老不喜欢别人代笔,那天他出乎意料,利用中午休息时间便写好了。全文如下:

十年一梦!我给赶入了梦乡,我给骗入了梦乡。

我受尽了折磨,滴着血挨着不眠的长夜,多么沉的梦,多么难挨的日子,我不断地看见带着血的手掌,我想念我失去的萧珊。梦露出吃人的白牙向我扑来。

在痛苦难熬的时候,我接连听到一些友人的噩耗,他们都是用自己的手结束生命的。梦的代价实在太大了。

我不是战士!我能够活到今天,并非由于我的勇敢,只是我相信一个真理:

任何梦都是会醒的。

巴金 (一九)九五年六月二十三日

我读完这篇文章,深感巴老是“讲真话”的典范之一。于是情不自禁就给巴老写了一封信:

李小林同志转

尊敬的巴老:

您好!我是羊城晚报文艺部编辑,姜德明同志寄来一篇题为《西子湖畔访巴金》的稿子,我马上拜读。特别是文中披露了您为他编选的《十年一梦》写的一段文字,使我非常高兴,也很感慨!近几年已很少见到巴老您的新作,这次我有幸见到,怎能不感到极大喜悦!?

这段文字相当精彩,……您在文中谦逊地称自己不是“勇士”,依我看您是个名副其实的坚强的勇士!因为在如此残酷、如此漫长的煎熬中,要想活下来,没有坚定的信念无论如何是不成的。多少人只好靠自杀来结束一生,以示对它的愤怒和抗争!

尊敬的巴老:姜德明同志此稿,我是全文照发的,以便让广大读者知道您的近况,而感到欣慰、放心。

您是高龄老人,我不能向您约稿,以免影响您的健康和休养;当然,如有过去未发表过的书信序跋之类的文字,可否请小林给我寄来,以光《花地》版面?

衷心祝福您健康长寿!

万振环

1995年8月2日

事后,巴老果然通过小林给《花地》寄来一些适合报纸副刊用的短稿,如译文,还有他自己写的一些短文。这对于光耀《花地》版面,那是不言而喻的。

萧军的“硬骨头”

1992年底,我准备明年在《花地》开设一个“作家信箱”栏目,专门发表作家与作家、作家与读者之间的书信往来。这是散文的一个品种,我想尝试一下。没多久,收到作家杨佑田一篇稿,原来是著名作家萧军写给他的一封信。全文如下:

佑田同志:

您二月(?)十六日发来的信,直到昨天(三月二十二日)才转到,而且被别人拆封了。

您发信的日期究竟是二月十六日呢?还是三月十六日?如果是“二月”……到今天已经一个多月了。耽搁得太久了,这一定使您等待得很不愉快,也许会“骂起街”来。

为了争读一本刊物,竟排起了队,吵嘴,以至动武……这一方式虽然不太好,但从另一面来看,我以为这是好现象,因为这不是争吃、争喝、争财产……而是争着要“知识”。这使我感到很大的愉快,我们后一辈青年是可喜的,大有希望的……

您想要从事文学写作吗?这很好,我从信中来看,您很有文学上的感受能力,好像也读过一些书……。

我虽然从事文艺写作有了几十年的历史,但并没什么“理论”和“诀窍”,只是把要写的,能写的……写出来,真实、自然,当然还要考虑写得美(广义的)一些。因为文学是艺术体系中的一种,凡有称为艺术,总是要具有某种程度美的表现……

多读,多写,多观察,多思索……这就是一切了。至于采取什么形式,表现什么思想、感情、生活……这是应该由一个写作者来决定的。写作时不要想到任何清规戒律,条条框框,不要带(戴)着枷锁跳舞,掐着喉咙来唱歌……。不要对自己要求过“高”,过“苛”,也不要存着“一鸣惊人”或“一举成名”,……这类有害的想法。

《生死场》据知出版社要重印的,至于具体出版时日是难以确定的。

历史是无情的,现实是严峻的,真理是不能够霸占的。至于若干年来,若干人对于我的说咸,说淡,我是不太注意这些所谓“舆论”的,一切随它翻腾就是,我只能走我要走的路,无论风雨,无论黑夜白日,无论高山大泽,无论大路,羊肠,无论荆棘泥沼……我如何走过来,也还要如何走向前去……我的基本方向永远也不会改变的。为了祖国的独立,民族的解放,人民的翻身,社会主义祖国的富强……这就是我终极的目的。一切是为这一目的!

祝

努力进步!

萧军 上

一九七九年三月廿三日落雪之朝

我很兴奋,此信正合我意。于是立即给他复了一信,表示可用。

作家萧军、萧红的故事广为人知,他们是鲁迅的得意门生。后来萧军到了延安,投身抗战的洪流之中。日本无条件投降后,驻在东北的苏联红军久久不撤走,萧军在报纸上发表过一些“不合时宜”的言论,政治上受到迫害;1957年又被打成“右派”,直至80年代才得以平反。但萧军意志刚强,对于自己的各种遭遇泰然处之,思想上绝不屈服。从这封信,也可看出其铮铮铁汉的形象。请看:“若干年来,若干人对我的说咸,说淡,我是不大注意这些所谓‘舆论’的,一切随它翻腾就是,我只能走我要走的路,无论风雨,无论黑夜白日,无论高山大泽,无论大路羊肠,无论荆棘泥沼……我如何走过来,也还要如何走向前去”,“为了祖国的独立,民族的解放,人民的翻身,社会主义祖国的富强……这就是我终极的目的。”

这就是萧军!这就是硬骨头的萧军!这就是东北汉子的萧军!写到此,不禁令人肃然起敬。此外,萧军这封信所谈的,对于一般爱好文艺的青年,也有一定的启发和教育作用。

金敬迈的“忏悔”

2016年12月14日,我从“微信”上看到女作家东方莎莎发的几张照片,获悉金敬迈先生得了严重肾衰竭,正在广州陆军总医院接受治疗。我立即给金老发去一信,向他致以亲切慰问,祝他早日康复。

金敬迈先生是《花地》的作者,也是我的老朋友。90年代,我们曾结伴到广州郊区参观。我在职时为他发过一些散文。记得2011年秋,我接到金敬迈一个电话,邀请我参加采访撰写广东阳春军分区“双拥”事迹。原来他也是受一个老战友之邀。我“召之即来”,顺利完成任务后,回到羊城,还与金老一块吃过两次饭。几年过去,岁月不饶人,他显得衰老多了。但他乐观豁达,精神面貌很好。

金敬迈先生1930年生。著名部队作家。满头白发,目光敏锐,平易近人,谈吐不凡。1964年其长篇小说《欧阳海之歌》出版,一时“洛阳纸贵”, 家喻户晓, 影响深远。其时,我在广州外国语学院当政治辅导员,学院团委曾凭票购到《欧阳海之歌》,发至辅导员手里,组织学生轮流阅读。“文革”初期,金敬迈成了“政治红人”,凡是伟大领袖接见或有关重大活动,报纸上公布的名单中,末后总要带上一句:“还有金敬迈”。后来他不慎得罪了江青,被投进秦城大牢,整整关押了七八年,受到“四人帮”残酷迫害。出狱后,写了一本长篇纪实:《好大的月亮好大的天》,揭露暗无天日的牢房生活。他送了我一本,读之心绪沉郁,惊叹其顽强意志。

我们在阳春采访时,与金敬相处了十多天,交谈甚欢。金敬迈牙齿不好,每天进餐我都坐在他身边,专挑一些燉得比较烂的肉菜送到他碗里,他连声道谢:“你吃,你吃,不用管我。”因为是老朋友了,说话可以无需忌讳,有一次闲聊,我忍不住坦率地问他:“金老,我清楚地记得,《欧阳海之歌》原来有个指导员学习《论共产党员的修养》的情节,因刘少奇被打倒,您就把‘学修养’改成‘批修养’了。这是……为什么?”

金敬迈红着脸,急忙摆摆手说:“不要说了!是我做错了!这件事是我平生最大的耻辱!虽然当时是迫于政治形势需要,不是我自愿的……但是,我负有不可推卸的责任!……”

我记得这一修改,当时在上海《文汇报》上发表出来,的确在社会上造成不良影响。后来刘少奇同志公开平反,金敬迈在报纸上发表文章,对此事作了深刻忏悔,认为“不能原谅自己”。

自己做了错事,能够公开站出来忏悔——金敬迈不愧是条“真汉子”。确也难得。

金敬迈的夫人比他早走几年,他也没有再“续弦”,情绪尚好;后来得了重病,几年来一直住院治疗。2020年3月15日,终因医治无效,与世长辞,享年90岁。时因新冠疫情限制,我只能忍痛在心中悼念他。

徐开垒“传经”

1980年冬,我到上海组稿,见到一大批名人,其中就有徐开垒。

徐开垒:1922年生。著名编辑家,作家,上海《文汇报》“笔会”主编。徐氏中等身材,个子较为单薄,文质彬彬,温文尔雅。有一次聊天,我对他说:

“开垒同志!您是个德高望重的老编辑,主编《笔会》十几二十年,副刊办得真好,我很爱看。我是个新兵,初出茅庐,请您把编副刊的经验传授给我好吗?”

开垒见我出于真诚,微微一笑: “经验谈不上,倒有一些切身体会可以告诉你。”

我掏出小本子准备记录。他说:“一个副刊要把它办好,并不容易,你要多发名家或自己熟悉的朋友的文稿,……”

“哦?”

“名气很重要,读者看报纸,首先要看文章是谁写的?有没有名气?有了名气,就会吸引读者的兴趣;没有名气,文章再好,也会失去吸引力的。”

我点点头,飞快地记下“名气”二字。又说:“现在我们每天收到几十篇来稿,编辑人手少,稿件堆积如山。要处理这些来稿,需要花费大量时间,但又很少有合用的稿件。”

“是呀 ,”开垒深有同感地说:“一般来稿往往质量上无保证,不必花太多精力去细阅,随便翻翻可也。不然的话,你把宝贵时间花在上面,不值得嘛。”

徐开垒先生传授的“经验”很有参考价值,从此我对大量一般来稿不再从头读到尾,偶尔发现有一些可取之稿再挑出来仔细阅读。这样处理来稿的速度便大大加快了。

1985年安徽滁州举办首届醉翁亭散文节,我与徐开垒再次相逢,十分高兴,交流更多。我每出一本新书,必定要赠徐开垒;开垒也曾回赠我《家住文缘村》等作品。

1988年6月,徐开垒寄来一信:

振环同志:

久未联系,也有几年没有给《花地》写东西了,不知你们忙得如何?经常想念广东省同志们。

我一直在忙写《巴金传》,今年起,已在《小说界》双月刊连载,每期登出一章,每章刊出前都在报上先摘发一节。第一章的第四节曾发表在香港《文汇报》上,第二章的第六节曾发表在《解放日报》的《朝花》副刊上,第三章的第三节曾发表在今年五月六日的上海《文汇报》的《笔会》副刊上。现在第四章将在今年七月二十一日出版的《小说界》刊登,想把其中的第二节《与鲁迅的会见》先在《羊城晚报》贵刊上发表一下,不知可以否?请你们审处。如你们不想发,恳请迅即掷还。我的地址是:上海新华路413弄6号301室,电话524798,谢谢你们。

敬礼!

徐开垒

6,11(1988年)

《与鲁迅的会见》后发于《花地》。

2012年徐开垒先生在上海病逝,享年90岁。

菡子的“传奇人生”

1980年冬,我到上海组稿,由雁翼陪同,与女作家菡子见了一面。她无论长相还是穿戴都非常质朴,倒像个农村大妈,谈吐大大咧咧,性格豪爽。临行时雁翼告诉我,菡子婚姻坎坷,前夫待她不好,遂分手,后来前夫病死于医院。临终前,菡子不计前嫌,亲至医院为他送行,两双手紧握,直到前夫断气,一时传为美谈。过了好些时,有一次菡子见到雁翼,第一句话便说:“大姐我又结婚了!”雁翼笑说:“好啊!恭喜!请小弟喝杯喜酒呀。”菡子含笑道:“婚期已过,连喜糖都没啦!”两人开怀大笑。时年她已六十出头矣。

菡子的住所跟她人一样,十分简朴。我把到上海的来意对菡子说了,请她不吝赐稿。她笑了笑说:“好啊。我很乐意为你们写稿。”我说:“稿子请直接寄给我,不要寄编辑部,因为每天来稿很多,我怕耽误了。”接着我给了她一张名片。雁翼在一旁说:“振环你不知道,菡子大姐可是久经沙场,经验丰富,文笔也很漂亮,向她要稿子的人很多。——大姐,看在晚报派人远道而来的份上,您可要大力支持哟!”菡子点头笑道:“我是说话算数的,一定积极支持,一定!”

菡子,1921年生,原名罗涵之,又名方晓,著名女作家,散文大家。新四军老战士,战争年代一直从事新闻宣传工作,曾参加抗美援朝和对越自卫反击战,写下大量战地通讯,英雄黄继光便是她报道的。她是我国唯一一位参加过两次出国作战的女作家。建国后,当过《收获》《上海文学》编辑,上海市作家协会副主席,后从事专业创作,著有小说集《纠纷》《前方》,散文集《和平博物馆》《前线的颂歌》《幼雏集》等。作品文笔优美,格调清新。散文《黄山小记》《香溪》被选入大学、中学语文教材。青年时代,我看过菡子缩写的苏联作家奥斯特洛夫斯基的名著《钢铁是怎样炼成的》单行本,由中青社出版,留下深刻印象。

菡子陆续有稿寄来,我都为她发了。1983年7月菡子来信说:

振环同志:你好。

这次出发两月,最近才回到上海,到家每天看到你们的报纸,时常想到文债未偿,深以为愧。

现在寄上《山水之情》一篇,并附去四幅印画(任挑选),不用务请退回。

菡子

7/5晨

来稿甚精彩。我很快就把它刊登在《花地》上。

菡子晚年学电脑,克服许多困难及疾病,写下三卷本《菡子文集》,还有大量书信,生前全部捐赠给国家图书馆。2003年菡子病逝,享年82岁。

噫!菡子大姐,您不愧为一位充满传奇、令人敬佩的女性。

峻青赠《墨梅》

峻青先生,原名孙俊卿,1923年生,山东海阳人。1955年加入中国作家协会,是人们所熟悉的著名小说家、散文家。几十年来,他写下了短篇小说集《黎明的河边》《海燕》《怒涛》《胶东纪事》;长篇小说《海啸》;中篇小说《最后的报告》《神秘失踪之后》;散文集《欧行书简》《秋色赋》《雄关赋》《三峡赋》《沧海赋》等数百万字的作品。他的不少作品被译成英、法、俄、西班牙语等多种文字,一些文章被选进大中学语文教材,有的被拍成电影或电视连续剧。

我跟峻青是老朋友了。上个世纪80年代初,我到上海组稿,见到了他。从此,他经常把新作寄给我,年长月久,飞雁来鸿,彼此建立了深厚的友谊。近几年来,他有好几次路过广州,只要稍有空隙,他总要约我去见见面,叙叙旧,吃顿便饭;实在无暇,也要在电话中问候几句。1991年4月间,他从泰国举办画展归来,行装甫卸,便给我来电话,我应邀前往,共进午餐,彼此交谈甚欢。回来,我写了一篇题为《两家笔墨逞风流》的散文,发表在同年5月3日《羊城晚报》上。峻青见了,寄来一封热情洋溢的信。在这封信里,峻青深感“正直人的可贵,友情的可贵”,热情歌颂“人间自有真情在”。

大家知道,峻青的小说散文都写得很好,但知道他会画画的估计并不多。其实,他还是一位颇有造诣的丹青高手。近几年来,峻青除了在国内几个城市举办画展外,还先后到泰国、新加坡等国家和香港、澳门地区举办个人画展,受到好评。

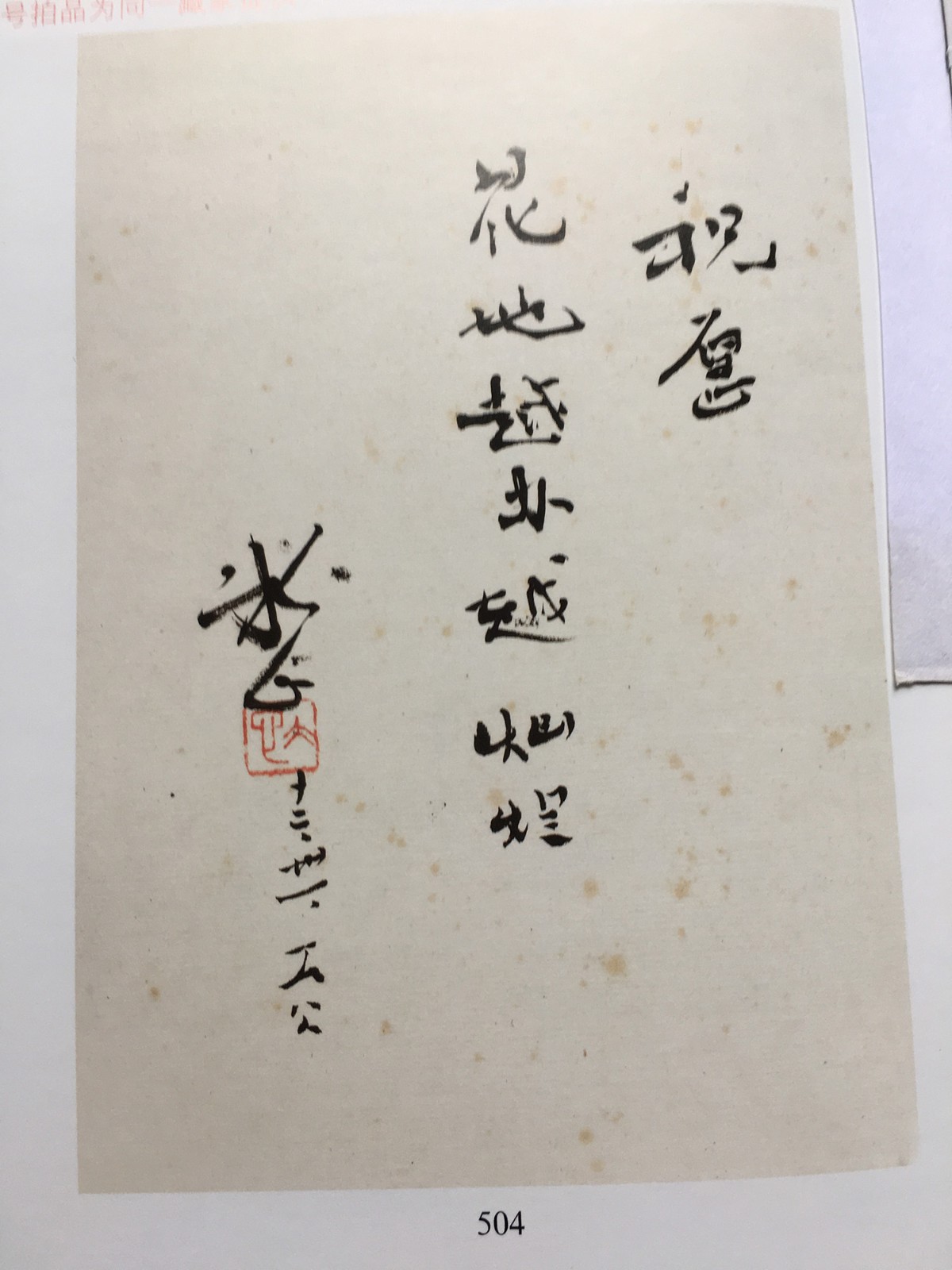

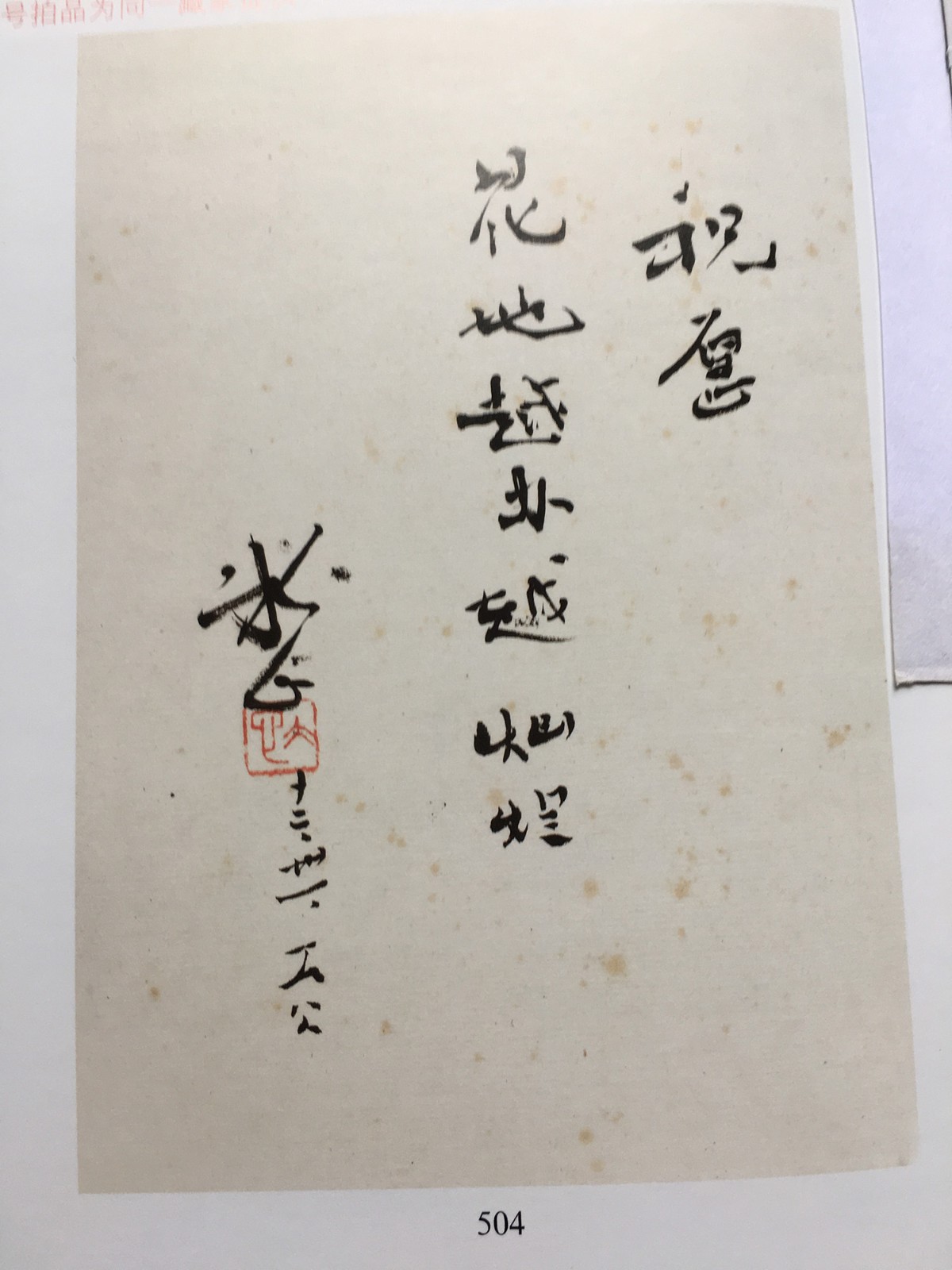

峻青兄为人正直,淳朴厚道,具有典型的山东大汉的豪爽性格和气质。他身体不好,因怕影响他的休息和创作,我从不敢向他要画。1997年三月间,我忽然心血来潮,写信给他,想要他一幅画作为永恒的纪念。信发出后,便产生懊悔和不安,深怕打扰他。谁知峻青一接到信便欣然命笔,画了一幅墨梅送我。画面上,一株墨梅含苞盛开,粗大曲折的枝干着墨甚深,现出它的铮铮铁骨,特别是它的末端忽又向上长出一支长长的枝条,宛似一根铁鞭在空中晃动,这一笔非同小可,便把墨梅的铁骨精神极为传神地表现出来了。此作画面简洁,构思奇特,颇有与众不同之处。我极喜之。

作者在上面还题诗一首:“铮铮铁骨绝俗尘,劲枝总先天下春;不慕铅华重本色,每因风雨见精神。”诗后还有一行小字,曰:“丁丑春二月,写此墨梅并赋诗以梅喻人,此亦万兄之写照也。”我很惶恐。愧不敢当。峻青兄并给我写了一封信,信中云:“承蒙谬奖,实不敢当。我们是老朋友了,你不嫌弃,想要我的画,我非常高兴。今遵嘱画了一幅墨梅,并赋诗一首题于其上,此诗亦是你的写照,你不慕名利,脱俗超尘,为我深为敬佩。今以此诗与画,聊表微忱!”我还能说什么呢?唯有再次向峻青兄表示真诚的谢意。

2002年7月,我收到峻青给我的最后一封信,字写得歪歪扭扭:

振环兄:

你好。

十分抱歉,由于前些时心脏病频频发作,每日吊瓶输液,狼狈不堪,以致你的大作收到多日,至今才给你回信,尚祈见谅。

大作《情在何处》业已拜读过多篇,而那篇写我的《人间自有真情在》,读后深为感动而又十分不安。你对我的过誉之处,我愧不敢当,而你的重友情讲信义的高尚品格,却在我们相识之初就给我留下了深刻印象,令我十分敬佩。“人生得一知己足矣”,我常常把你这样的知己,引为我人生最大的欣慰和满足。

我从几年前两次中风以来,手抖日益加剧,以致握管无力,书写艰难,写出的字,抖抖扭扭曲曲,不成字形,不仅难以为文,且连朋友们的来信也难以作复了。今日勉强支撑,写此短信,聊致谢忱,不尽所言。

敬颂

时绥!

峻青

2002年7月7日

峻青长年生病住院,已无法执笔,我偶然能从他家属中得知其状况,令人担忧。在此情况下,他收到我的书、信,还竭力执笔为我复信,此番深情厚意,委实使我万分感激!

2019年8月19日,峻青兄因病医治无效,逝世于上海,享年96岁。

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。