上海机床厂的“少年梦想”

刘翔曾经的国企“航空母舰”

军工路1146号,经常在我梦中闪现的这个门牌号码,数字清晰。这个并不“遥远的地方”,离我的居住地也就三公里路程,沿着延吉路驶到松花江路,然后在松花江路军工路口左拐,过铁路专线,就到了军工路1146号。时光荏苒,几十年前闻名全国,乃至响彻全球的大名鼎鼎的“上海机床厂”,如今变成了“上海机床厂有限公司”。

我父亲的写字桌抽屉里珍藏着一本上海机床厂建厂四十周年的纪念册。它记载着从1946年建厂到1986年的四十年间,机床厂所走过的一条中国机械工业发展之路。上海机床厂前身是创建于1946年的“中国农业机械公司”,解放前是生产简单的农机具工厂,直至发展成全国最大的磨床制造厂。1968年7月21日,毛主席在一份《从上海机床厂看培养工程技术人员道路》调查报告上批示:“走上海机床厂从工人中培养技术人员的道路”,著名的“七二一”指示让机床厂名震四海。1973年上海机床厂试制成功世界第一台可磨5米长、5级精度长丝杆的大型螺丝磨床。而上海机床厂的八十年代,是个辉煌时期,共有职工六千四百多人,其中工程技术人员八百多名。年产各类磨床两千余台,是机械工业部直接对外贸易的扩权单位,产品出口五十多个国家和地区,上交国家税利5.8亿多,相当国家给与机床厂投资总额的六倍。

五十年代的上海机床厂

那时机床厂整个厂区结构,主要是按头道门和二道门来布局的。头道门到二道门之间主要是以大礼堂、俱乐部、食堂、疗养院、集体宿舍、磨床研究所等生活后勤区域。二道门到黄浦江边的大片区域,则全部是厂房林立的铸工、大件等生产车间和一条运输产品的铁路专线。一个工厂有两个大门,还有铁路专线,这家厂该有多牛啊!

如今的工厂大门

头道门区域每个礼拜六向职工家属开放,我们这些上机子女的活动范围基本上也就被限定在这个区域内。在大礼堂看电影,在浴室汏浴,在食堂蹭饭,在游泳池打水仗,在俱乐部看书。

二道门内是“生产重地,闲人莫入”,严禁一切非本厂职工进入。负责守门的警卫,个个是眼观八方,身手敏捷。他们始终睁着一双警惕的眼睛,严防任何人溜进去“搞破坏”。

上海机床厂是我少年时代记忆长河中一朵璀璨的浪花。小学,我是厂职工子弟小学的学生,中学,我在厂里的基建科学工。我童年、少年时代生活圈、朋友圈,几乎就是围绕着上海机床厂在“转圈圈”。四十多年前,我进出机床厂的大门,就像进出自家房门般频繁。那个年代,我在机床厂这座国企中的“航空母舰”上,和所有机床厂的家属一样,享受着其给予一个“上机子女”的“荣耀待遇”。

原上海机床厂职工子弟小学旧址

中央大道,欢迎大道,信息大道

毫不夸张地说,上海机床厂那条贯穿厂区中央长达一公里的宽敞水泥路,两旁绿树成荫,鸟语花香,犹如公园般令人赏心悦目。曾经有位作家在一篇散文中,将上海机床厂的数千名职工每天上下班兴高采烈地走在这条中央大道上,形容为“走在社会主义的康庄大道”上。父亲从1953年3月进入机床厂工作,至1992年退休,在这条“康庄大道”上“走”了整整39年,从一名普通学徒工成长为机床厂的中层干部。父亲精心保存着一张自己的艺徒毕业证书,那是1954年,父亲24岁,由时任上海机床厂厂长艾丁、副总工程师李艮同签署颁发的。

1954年由时任上海机床厂厂长艾丁、副总工程师李艮同签署颁发的父亲艺徒转正证书

1954年由时任上海机床厂厂长艾丁、副总工程师李艮同签署颁发的父亲艺徒转正证书

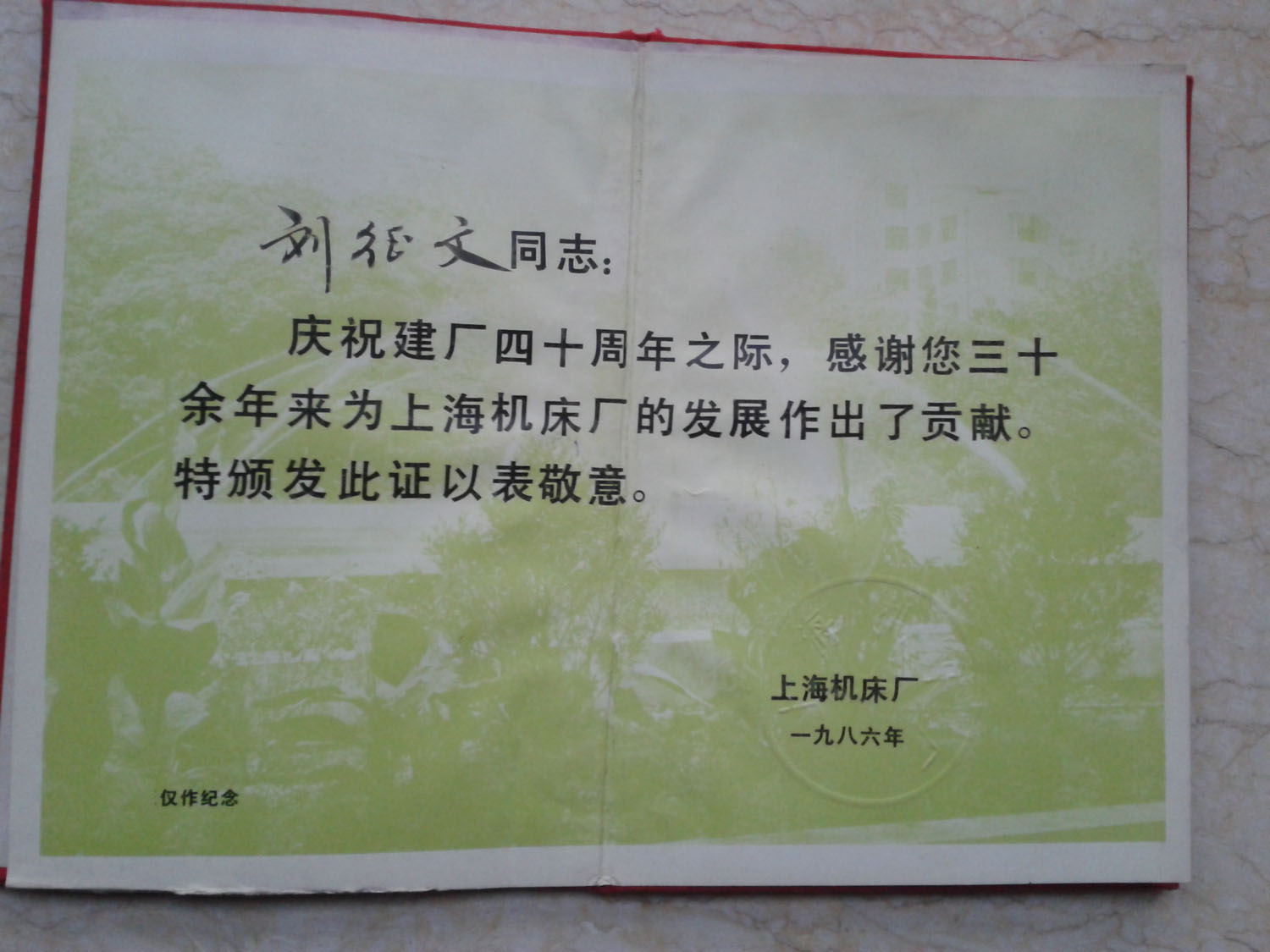

父亲上海机床厂建厂40周年荣誉证书

艾丁厂长是位老革命。上海解放后,他担任过华东军政委员会主席饶漱石的秘书兼华东军政委员会机要处处长,2009年8月,在上海华东医院病逝。李艮同副总工程师是留学归国的技术专家。把这两位一“红”一“专”的重量级干部“高配”给上海机床厂,说明当年机床厂在上海的地位是何等的“高大上”。

1957年毛主席亲自莅临机床厂视察,就是“神采奕奕地行走在中央大道上的”。晚年的艾定曾经撰文回忆: 当时我担任上海机床厂厂长,方杰担任党委书记。7月8日上午,时针刚过11点,毛主席在上海市委第一书记柯庆施的陪同下,莅厂视察。在厂部前面的中央大道,毛主席一下车,柯庆施就把我俩介绍给毛主席,他微笑着和我们握了手,就亲切地问起了我们的年龄,原来学什么的?方杰恭敬地告诉毛主席,自己34岁,艾丁比自己大二岁,都是由部队转业到地方的,原先对工业并不熟悉。主席听后说道,只要认真学习,会懂的,会熟悉的,会精通的。厂部办公楼上的职工惊喜地发现了毛主席,一瞬间,“毛主席万岁”的呼喊声在厂区回响。毛主席来厂的信息顿时传遍全厂,像电波般地迅速传遍各个角落,职工欣喜若狂,沉浸在无比幸福的激动之中,全厂沸腾了。毛主席环视四周,频频招手示意,向职工们问好。

1957年7月8日上午1l时,毛泽东主席在上海市委第一书记柯庆施的陪同下来到上海机床厂视察

1957年7月毛主席视察上海机床厂

在上世纪六七十年代,机床厂接纳了相当数量的越南、阿尔巴尼亚、罗马尼亚的培训生来厂深造,其中越南的培训生最多,走在中央大道上,经常能碰到头戴铜盆帽的越南培训生。我常常会调皮地冲着他们做出几个鬼脸,然后哼几句当年颇为流行的 “越南中国,山连山,心连心……”

那时的上海机床厂是上海滩屈指可数的几个对外宾开放的“窗口”单位。作为一项政治任务,我和小伙伴们经常被老师安排去接待到机床厂参观访问的外宾,我们上机子女的这种特权常常惹得杨浦区内其他学校师生们的羡慕嫉妒恨。老师也把能否参加接待外宾作为对学生表现“优劣”的一种奖惩。每当接到迎接外宾的任务,参加接待的学生便不用上课,个个身穿白衬衫蓝裤子,脚蹬白跑鞋,戴着红领巾,在学校的操场上排好队后,在老师的带领下,从佳木斯路出发,穿过军工路到达机床厂,随后早早地列队站在中央大道等待外宾的到来。一旦外宾出现在我们的视野里,大家便根据老师的口令,使劲挥舞手中的鲜花,不停地高声欢呼:“欢迎欢迎!热烈欢迎!”此时的中央大道瞬间成了一条充满欢乐呼喊声的礼仪大道。

当年接待毛泽东的小楼如今依然还保持着原貌

那些年,我们迎接的大多是一些来自亚非拉国家的元首和外宾。在我的记忆中,有朝鲜金日成主席、越南范文同总理、巴基斯坦叶海亚总统,以及名字稀奇古怪的非洲、拉丁美洲国家的领导人。印象最深刻的是夹道欢迎西哈努克亲王,那天,他是由周恩来总理陪同到机床厂参观的。早在几天前,班主任老师就告诉我们,将有一个重要的接待外宾任务,要求参加的学生必须以昂扬饱满的状态,衣冠大方整洁的美好形象,展示出新中国少年儿童活泼可爱的精神风貌,绝对不允许给国家“坍台”。老师让每个学生在裤兜里放一支白粉笔,如果发现白跑鞋上有污渍,马上用白粉笔涂掉。这位神秘外宾是谁,出于安全保密,老师没有说。其实,他自己也不知道。

那天,我们足足提前两个多小时进入机床厂,列队站在中央大道两旁,一遍又一遍地操练欢迎仪式。直到中午时分,随着几辆开道摩托车的轰鸣,在前卫车引导下,我才看清站在敞篷车上不停向欢迎人群挥手致意的是周恩来总理和西哈努克亲王。

七十年代的上海机床厂中央大道

中央大道旁的毛泽东塑像广场

我们这些代表“祖国花朵”,站在机床厂的中央大道上迎接外宾,是一种崇高的荣誉。从表面看,我们很风光,可其中的酸甜苦辣却也“一言难尽”。每次外出接待,都是上课的时间,耽搁了课程,回来后还要补课。提前到达现场,然后集中进行彩排。夏天头顶骄阳,冬天迎着寒风,一旦学生们出现不耐烦的情绪,老师就会手指毛主席塑像说:“同学们,我们要欢迎的是毛主席邀请来的外国客人,他老人家现在正在看我们彩排,你们不认真的话,毛主席会生气的。”

老师的这句话很灵。可最为痛苦的是,好多次辛辛苦苦地排练了老半天,突然接到通知“外宾不来了”,我们准备了许久的美好“表情”,就这样被轻易的一句话给浪费了。

上海机床厂中央大道,在那个年代是一条具有政治色彩的“康庄大道”;在那时“小道消息”满天飞的情况下,也是一条聆听“大道消息”的“信息大道”。安装在中央大道两旁的高音喇叭,播放过“五一六”通知、毛主席关于上海机床厂著名的 “七二一”指示,以及华国锋主席作的关于“在本世纪末实现四个现代化”的报告等。中央大道,真是一条是条不折不扣的“中央大道”。

“圣殿”大礼堂,“学工” 基建科

机床厂内的那座我少年时代的“圣殿”——大礼堂,现在被拆除了。

当年,这是一座用毛竹、茅草搭建成的大礼堂,礼堂内部用一根根圆形木柱支撑起顶部,座椅则是用一批批长木条架起的。因为是机床厂光荣历史的见证物,从五十年代到八十年代一直没有翻建过。曾经有人提出把大礼堂拆掉重建,立即遭到有关领导的呵斥:“不能拆!毛主席到过的地方谁敢拆?”此言一出,立马鸦雀无声。因而,大礼堂“数十年如一日”,成为机床厂独一无二的红色圣地。

我作为职工子弟小学的学生,经常到这座大礼堂接受革命传统教育,在老师的带领下,边聆听当年陪同毛主席视察的老工人讲解,边沿着毛主席视察时走过的路线走了一遍又一遍。

令我引以为豪的,是“率领”居住地周围那些不是机床厂职工子弟的“小鬼头”们,悄悄混进大礼堂看电影这档事了。当时,机床厂保卫科非常忠于职守,每当礼拜六大礼堂放电影时,警卫都会戴着红袖章,神情严肃地“屹立”在大礼堂门口检票,没有票子休想入场。好几次,大礼堂放映《闪闪的红星》《小兵张嘎》《小铃铛》等热门电影,一票难求。父亲虽然想方设法托工会的朋友多弄了几张票,但依然不能满足我的那些不是机床厂职工子弟的小伙伴们的渴求。他们总是可怜巴巴地“哀求”我:“阿哥,侬爷是个小头头,叫伊跟保卫科的人讲一声,带阿拉进去算了。”望着他们一副急吼吼的样子,我小手一挥:“兄弟们,跟我走!”

70年代初的我们,是不是很萌

大礼堂门口戒备森严,但在其后面靠近基建科的地方,只有一道简易的竹篱笆墙。有天傍晚,我到草地抓蟋蟀,有只大蟋蟀钻进了竹篱笆墙,溜进了大礼堂后面的草丛里。我一路追踪过去,蟋蟀没有追到,自己却稀里糊涂地追踪到了大礼堂的后台。我意外发现了大礼堂的漏洞,从此以后,一旦家中电影票不够,我总是故意摆出一副长子的“高风亮节”,把票子谦让给弟妹:“你们去看吧,我不看了。”令弟妹纳闷的是,尽管我没去看电影,但却对电影的情节了如指掌。这时我就谎称:“根据这部电影绘制的小人书,我早就看过了。”

如今,我能够将这个“免票”待遇和要好的小伙伴们一起分享,我的少年虚荣心,也开始了膨胀。那一刻,我与他们边看电影,边神抖抖地告诉他们:“这里是毛主席到过的地方哦!”但我们这种“非法”偷看电影日子还是很“凄惨”的。由于是坐在银幕的背后,我们看到的画面与字幕都是反的,视觉效果十分吃力,还要时刻警惕保卫科的大叔来“捕捉”。有次,正当我们看得津津有味,突然电影伴音没有了,大礼堂的灯光一下子全部亮起,几个工作人员朝着舞台后台奔来。我迅速率领大家躲进舞台后侧的大幕布里,吓得一动不动。好在几分钟后,音响系统的故障就排除了,电影恢复放映,我们庆幸地躲过一劫,继续在幕后幸福地偷看电影。

那些年的每个礼拜六,机床厂大礼堂放映电影,手中有票的时候,我们这些小鬼头基本上是连晚饭都不吃,早早地进入大礼堂抢位子。等到大人下班后,边啃着他们送进来的馒头,边沉浸在电影情节中。我最喜欢抢占的位子是电影放映机的边上。这里视野开阔,没有木柱遮挡,边看电影,边观察身边放映师傅的操作,看着他们熟练地在放映机上换片、倒片的动作,以及放映机上电影胶片转动时,传出的极其轻微的磁磁声,我真的是醉了。

在大礼堂,我们不仅看电影,看八个样板戏,大礼堂也是子弟小学开学、毕业典礼、文艺汇演等的举办地。毛主席到过的这座大礼堂,是机床厂开会、学习、参观的红色圣地,我更觉得像是一座“大剧院”,一座机床厂职工与职工家属八小时之外的文化圣殿,它为当年人们“荒芜”的精神生活,增添了一抹亮色。

基建科在偌大的机床厂属于非主流部门,坐落在几幢半圆形屋顶的黑铁皮厂房内。基建科主要是为大件、铸工等主流车间“打工”的,也正是它的非主流,就此成为了机床厂附近的安图中学、图们中学学生的学工基地。机床厂的核心车间我们是不能涉足的。学工时间短则一个星期,长则一个月。一个班级几十个同学分成几个学工小组,分别安排到基建科、后勤科、动力科等去“向工人阶级学习”。我和十几个同学来到基建科后,有三个师傅领着我们“学生意”。所谓的学工,对教育部门来说是执行最高指示,对学生来说,没有一点实质意义。男同学还能替师傅递递榔头、扳手,做做下手,女同学就是整天到处“荡荡”。面容娇好的女学生经常会被厂里的小青工盯上,谈起“敲定”。我所在的75届(1班),是安图中学的文艺班,班级里的女同学大都卖相灵光。因此,吸引了机床厂许多小青工的目光,甚至还出现了“争风吃醋”。可是,这种“谈敲定”都是一场游戏一场梦。随着学工的结束,也就烟消云散。

也有例外,我们班上有个跳舞蹈的女同学,还是嫁给了学工时的师傅。他们的这段姻缘还很有点传奇色彩。近年聚会时候,这位女同学说了,在学工时,虽然感觉师傅对她关切得有点“别有用心”,她也对这位师傅心存好感,但一俟学工结束彼此也就没有了联系。十多年后,她从崇明农场回到市区,情绪十分低落,对自己的未来之路充满迷茫。那天下午,她外出闲逛,竟然不知不觉地走到了机床厂大门口,门口警卫问她找谁,她愣了半天,脱口而出说出了学工时的师傅名字。警卫一个电话打到基建科,把那个师傅叫到大门口来接人。这位师傅有点丈二和尚摸不着头脑。到了门口一看,原来是当年的美女徒弟,不由惊喜交加,赶紧把她迎到基建科,倒茶、买饭,呵护有加。令她热泪盈眶。接下来的事情,也就是现在的结果。

回想学工日子,一位人称“乔老爷”的乔师傅在我记忆中留下了深刻印象。他是浦东人,我们学工时,他正在用手工制造一辆翻斗车。这辆翻斗车完全是他绘图纸,跑材料,利用机床厂先进的机械加工设备制造的。经过多次失败,反复试验后,最终成功“下线”。当翻斗车的引擎轰鸣声奏响后,“乔老爷”留下了激动泪水。他朝我们几个学工的学生大手一挥:“跟我上车,我带你们到中央大道去兜风!”

我们坐在轰轰作响的翻斗车上,从头道门到二道门,来回兜了好几圈,赢得了道路两旁工人们的阵阵喝彩。当年,机床厂可是“盛产”大国工匠的摇篮。

机床厂劳动模范的杰出代表盛利,是上海川沙县人,出生于贫农家庭。1946年5月,考进中国农业机械公司(现上海机床厂)当车工。1953年他创造发明了“硬质合金台阶式车刀”,提高了车床加工效率,并在全国推广使用。 还首创车床每分钟切削550公尺的全市最高纪录,成为全国著名的时代超人和高速切削能手,从1953到1955年,连续3年被评为上海市劳动模范。1956年被评为全国先进生产者。先后8次得到毛主席接见,5次见到周恩来总理。著有《不重磨刀具》一书,1982年逝世。父亲和盛利是同事,经常在一起工作、学习。说到盛利,他总会嗓音提高八度:“盛利是机床厂的骄傲,也是上海人的骄傲。”父亲说,当时机床厂举行庆贺新产品研发成功,或者庆祝劳模大会等重大庆典活动,都是安排在外滩、人民公园、国际饭店等上海标志性建筑物附近的会场召开,还动员带家属一起参加,十分有“排场势”(气派)。他拿出一张我周岁时,带着我到人民公园开会后,在大草坪上以国际饭店为背景的合影照片。画面中的父亲,面露笑容,左手拿着会议材料,右手搀着年幼的我,定格了一个时代的父子温情。机床厂的“排场势”,契合了这家实力雄厚的国营大厂当年在国民经济中的地位。

上海机床厂大件车间1957年第一季度增产节约经验交流会留影于人民公园(最后一排右三为父亲刘征文)

一周岁时父亲领着我在人民公园草坪上

俱乐部“窃书”、 食堂“大排”及其他

在头道门区域内的俱乐部、食堂、浴室、游泳池、托儿所、幼儿园、疗养院、小卖部以及子弟小学一应俱全,可见这家大厂就是一个集吃喝玩乐于一体的社会组合体。当时国家政策号召企业办社会,像机床厂这样财大气粗的大厂,几乎就把干部职工和他们家属八小时内外的一切生活、娱乐都包揽了下来。

俱乐部是一幢三层楼的建筑,其底楼凸出的门廊和那三扇半圆形的门厅,加上奶白色的外墙面,颇有点西洋建筑的特点。在机床厂所有的建筑中,这是最漂亮、最洋气的一幢大楼。它和用茅草、毛竹搭建的大礼堂相比,构成了机床厂一土一洋两大标志性建筑。

原厂俱乐部旧址现已改建成厂部办公楼

俱乐部的一楼是图书馆、阅览室、电视放映室,二楼是乒乓室、棋牌室,三楼是会议室等。俱乐部,顾名思义,就是供工人们娱乐休闲的地方。我喜欢读书看报,每到礼拜六,我就会直奔俱乐部,坐进寂静的阅览室,沉浸在书籍的“海洋”中。一个偶然的机会,从图书管理员阿姨口中得知,那些下架的“封资修”毒草图书,都被封存在俱乐部大厅内的柜子里。这时,一个大胆的“贼心”在我心里滋生:去偷出来看。不是有这样一句话嘛:“窃书者不算偷也”。

贼心已定,就等下手。我把消息透露给一个同样酷爱读书的同学,我们决定“狼狈为奸”去窃书。在一个月黑风高的晚上,在浓重夜色掩护下,我俩翻过军工路靠近佳木斯路一侧的机床厂围墙后,躲过夜巡的警卫,神色慌张地来到了俱乐部门口。俱乐部的大门虚掩着,我俩在黑暗中熟门熟路来到封存“毒草图书”的柜子边,猛力拉开锁着的柜门(那时我俩年轻力壮,力气用不完),不管三七二十一,抓起几本书籍朝书包里一放,就慌不择路地逃出俱乐部。

回到家里,躲在被窝中把书包打开一看,哇,好激动啊!有《红旗飘飘》《苦菜花》《青春之歌》《建国以来优秀散文选》等。这一晚,我翻阅着这几本“毒草”书,一直读到东方既白。那几本书看完后,我又悄悄地潜伏回俱乐部,神不知鬼不觉地把书物归原处了。

说到机床厂在文革中的重大事件,那是1968年,当年巴基斯坦来中国访问的客人,送给了毛主席一些芒果,毛主席拿了几只转赠给了“首都工人毛泽东思想宣传队”。这一转赠,顿时让芒果成了无比神圣之物。颇有心计的江青趁机也拿了几只,以毛主席的名义送给机床厂。毛主席给机床厂送芒果,在厂里引起巨大轰动。厂领导请人特制一个精美的玻璃柜,把那几只芒果存放进去,安放在俱乐部大厅中央供全厂干部职工瞻仰。

一时间,芒果成了神圣之物。我们子弟小学的学生去俱乐部瞻仰芒果,回校后要写参观体会。有个同学,老师让他在班会上谈谈参观体会时,他实话实说:“我家穷,爸爸妈妈没钱给我买芒果吃,当我看到那只水灵灵的芒果,真想一拳把玻璃打碎,把芒果拿出来咬上一口。”吓得老师赶紧把教室门关上,把这个同学痛骂一顿:“侬不要命啦,是想做反革命分子是伐?”罚他“立壁角”。

后来,机床厂俱乐部的“镇馆之宝”是彩色电视机。那些年,彩色电视机是极其稀有的奢侈产品,估计当时整个杨浦区也只有屈指可数的那么几台,老百姓家里能有一台九寸的黑白电视机已经算是大户人家了。当时大家都把去俱乐部看彩色电视当成是看小电影,电视放映室里总是黑压压地挤满人群。为了能坐到前面几排的好位子,我每次都要提前一个小时去抢位子,一旦晚去,只能站立在后面看。彩色电视机是奢侈产品,平时都是锁在一个大立柜里,有专人负责保管,等到晚上六点钟,电视台开播前几分钟才打开。记得当年播放的《大西洋底来的人》《姿三四郎》等外国电视剧时,大多数人都是在家里的黑白电视机前观看的,而我却是能够坐在俱乐部的彩色电视机前,欣赏着色彩缤纷的画面,感觉真是幸福。

九十年代初,俱乐部被拆除了,原址建起了厂部办公大楼。父亲作为胸带大红花的先进工作者,在俱乐部前的合影照,也就成了一张历史照片。

父亲(后排右三)和退休工人在厂俱乐部前合影

食堂坐落在俱乐部对面,二道门的边上,是一幢半圆形状的三层楼房。中午十一点半,当厂广播台准时响起“大海航行靠舵手”的乐曲时,全厂干部职工便从四面八方涌向食堂。短短的三刻钟午饭时间,是全厂干部职工最放松开心的一刻。大人们三五成群坐在一起边吃边“嘎讪胡”。那时,子弟小学经常组织学生到机床厂去参观,临近中午,大家便到食堂去,坐在饭桌边,等待各自的父母从二道门出来给我们买饭吃。如今回忆起在机床厂食堂的“蹭饭”,手捧搪瓷饭碗,望着香喷可口的菜肴,依然是回味无穷。

依然还保留原貌的工厂食堂

在食堂蹭饭的那些年,印象最深的有两件事。第一件事是机床厂的饭菜票。当时大多数单位食堂的饭菜票都是纸质小卡片的,可机床厂食堂用的饭菜票是用铝质材料制作的,中间镂空的数字,则表示金额的大小。这种铝质饭菜票经久耐用,不易损坏,携带起来也很方便,只要用细铅丝从镂空的数字中把饭菜票串起来就可以了。如此独特创意,充分显露出机床厂人的工匠精神。第二件事是每年的12月26日,毛主席生日那天,食堂里就会免费向全厂职工提供一碗大排面。有时,父亲会多弄一张票子,让我也享受一下免费吃面的待遇。在《毛主席,你是我们心中永远不落的红太阳》的歌声中,大家齐刷刷地一起撩面、吃面的场面,煞是壮观。

我这人从小喜食素菜,似不喜吃肉,却又偏偏喜欢吃大排,且一吃就是好几块。小朋友们都骂我口是心非。我很冤,我真的是一个不喜吃肉的食素者,哪怕菜肴里有头发丝般细的肉丝,我都要拣出来扔掉。可对大排也真的是情有独钟。我的这个饮食悖论,只有一个道理可以解释:是机床厂食堂厨师烹烧出来的大排,才让我滋生出如此饮食“怪癖”。

到机床厂浴室汏浴,是我少年时代又一个盛事。在七八十年代,老百姓汏浴是一件非常烦恼的事情,家家户户住房狭小,汏浴只有用浴盆。整个长白地区只有一家名为“长白”的公共浴室,总是人满为患。但机床厂的职工家属却能享受到免费汏浴的待遇。坐落在厂区头道门内的那个浴室,每个礼拜六都会向职工家属开放。这天,我拿好替换的衣服,早早地等待在机床厂的大门口,五点半下班时间一到,我和小伙伴们便争先恐后朝浴室奔去。

这么急吼吼,是去晚了脱下的衣服没地方放。浴室更衣室很简陋,衣服都挂在墙壁的钉子。如果墙上挂满了,只能放在凳子上,这样一来,替换下来的脏衣和干净衣服就只好混在一起,不小心还会掉在湿哒哒的地上。因此,一旦去晚了,没地方放衣服,只好让大人站在更衣室帮助拿着衣服。

当我们赤条条地跳进雾气氤氲的大浴池后,那种兴奋感是无与伦比的。小伙伴之间互相擦背,是一件开心的事情。这让在同在洗澡的工人叔叔笑弯了腰,纷纷挥起大手,对着我们这些小朋友的白花花的屁股,噼里啪啦一阵拍打。

眼底烟云过尽时。上海机床厂,是一个有着无数精彩“故事”的工厂。曾经的辉煌,让机床厂星光熠熠。可是,随着上海经济结构和产业政策的调整,上海机床厂的经济效益大幅滑坡,截至到1995年,亏损达到了7000多万元。从八十年代上交国家税利5.8个多亿的鼎盛时期,“沦落”到一个身负重债的亏损大户,机床厂,这个昔日的国企擎天柱,犹如一个功勋卓著的英雄,悲壮地倒在了“血泊”之中。

2000年,上海机床厂和企业所在地长白街道联合建立上海机床工具工业园区后,逐步开始摆脱困境。但是,伤了元气的机床厂依旧像一个暮气沉沉的老人,孤独地伫立在军工路边上。

女作家许云倩撰文说当年“进机床厂那样的大厂工作只是一个可望而不可即的梦想”。其实,这种梦想岂止是许云倩一个人的梦想,它是整整一代上海年轻人的梦想。那些年,每天黄昏放学后,我便独自站在机床厂门口,托着腮帮,双眼目不转睛地盯着运送职工下班的那十几辆黑色解放牌大卡车,从厂区的中央大道鱼贯而出,浩浩荡荡地驶向全市的各个方向,直至最后一辆车子消失在视野中,我依然傻傻地呆立在原地,做着“白日大头梦”。如果说,当年的上海机床厂是一艘乘风破浪的“航空母舰”,那我曾经是一只游弋在这艘“航空母舰”周围的一叶小舟,承载着一个少年纯真梦想,漂向远方……