医疗的魔咒

彭学军一

去年元月,在外地工作的我接到父亲的电话,说母亲摔倒了,让我回家一趟。接到电话心里一沉,不到万不得已父亲是不会叫我回家的,他怕影响我的工作。

回到家已是晚上九点多了,母亲躺在床上,看见我眼睛一亮,一脸的惊喜,父亲没告诉她我会回来。我每次回家父亲一般都不会告诉她,倒不是有意要制造一种惊喜,是省得她时时盼着,每隔十钟分就会问一句“怎么还不到”。

我拿起书桌上的本子,翻到空白页,写道:“妈你现在感觉怎么样?”

母亲说:“头有点痛,不要紧的。”

几年前,母亲已完全失聪,戴助听器也不管用了,母亲都是用这种方式与家人交流,她说给我们听,我们写给她看。

我又写:“怎么会摔倒?”

母亲说:“都怪你爸,我起来去厕所他不扶我,摔下去时他要扶我一把,就不会摔倒。”

这是母亲和父亲几十的夫妻关系中的思维定势,任何事都是“你爸”的错,她自己永远正确。父亲在一旁听了也不解释,他不解释我也知道是怎么回事。近两年,母亲的身体衰退很快,老是摔跤。母亲又有洁癖,每次摔下去的时候她本能地拒绝抓住周边的任何东西,在她看来,世上万物都是不洁的。可任它摔在地上不是更脏吗?还有骨折的危险。这样的道理和她讲了无数次,无效。摔得最重的一次是半年前股骨颈骨折,住了20多天的院,做了人工髋关节置换手术。

以为母亲会吸取教训,近而能反省自己一直以来在饮食起居方面一些有损健康的习惯性做法,可出院后的母亲没有丝毫改变。有时,望着母亲平和瘦削又隐隐地透着真理在握的固执的脸,惶恐又沮丧地感觉到,母亲的世界正日益变得幽深、隐秘、曲折,没人能进去,更别说为她打开一扇能透进阳光的窗。

第二天,我和父亲还有在父母身边的大妹带母亲去了医院,做CT、B超、核磁共振等各种检查,当天就住进了医院。下午,母亲在喝水和吃东西后开始频繁地呛咳,还伴有呕吐,医生说是食物反流,误吸,然后插了鼻饲管。这时我才醒悟过来,难怪昨天晚上我喂母亲喝水后她呛咳了一个多小时。

母亲的病情是第三天晚上开始恶化的。那天晚上是大妹在医院陪护,第二天一早我去接替她时,看见她蹲在病房门口,一脸悲蹙,眼睛熬得红红的,说母亲一晚吐了好几次,把水和食物直接从鼻饲管里打进去也吐,医生说,这样很危险,要赶紧送ICU,就是重症监护室。

我进去一看,母亲面容浮肿,呼吸急促又粗重,大声叫她,只微微睁了睁眼,似没有几分意识了。我懵了,仅仅一个晚上,怎么成了这样?

我不了解ICU具体是一个怎样的所在,只模糊地觉得,那是一个进去了就很难出来的地方,我恐惧地排斥它、拒绝它!可是,不送,难道眼睁睁地看着母亲……医生在催促:快拿主意,血氧只有70多了,再拖随时都有窒息的危险。这时,父亲也来了,我们商量了一下,一咬牙:送!

和医生护士一起把母亲送到了ICU的门口,我紧紧地握了握她温热的手,心里祈祷:但愿但愿,这不是最后一次!

一松手,母亲就被推进去了,电动门无声地合上。

不知过了多久,医生出来了,说上了呼吸机,做了气管插管,吸出了很多痰和食物,肺部穿刺导出里面的积液,目前情况还算稳定。然后,拿出几张表让我们签字,都是做上述治疗所需要的家属签字,最后一张是《病危通知单》。大妹一看泪就涌了出来:怎么……还要签这个?医生解释说,进了ICU都要签。于是,心里哄自己说,人家只是例行公事,不说明什么的。

医生进去后护士又出来了,交给我们母亲的换下衣服和一张纸条,纸条上写着母亲在ICU期间需要的东西。我们唯唯诺诺地接过去,仍怀满期待地站在大门口,好像母亲随时都会被推出来让我们接走似的。护士见了就走过来说:“你们回去吧,这里没事了,每天上午11点探视,每次15分钟。”

回到家,把母亲的衣服丢进洗衣机去洗,晒出来的时候,阳光正好。冬日的阳光煦暖、纯净、干爽,母亲的几件家常衣物在阳光的照耀下显出了几分生气。特别是那件粉红衬衫,在微风中轻轻地飘着,似有些许青春的妖娆——那是我很多年前穿的。母亲各种季节的新衣服有一衣橱,都是我们过年过节时给她买的,可她很少穿,倒时常会看上我们淘汰了扔在家里的旧衣服,因为这,我们没少嗔怪她。但这一刻,我只是忧悒又心怀侥幸地想:母亲还能再穿上它!

第二天才知道,每天15分钟的探视是怎么回事。家属站在窗前隔着厚厚的玻璃看,所有病人的床位都是头顶朝着窗口的,护士会举着一面镜子放在病人面前,让家属从镜子里看到病人的面部。

镜子里的母亲已是“面目全非”。鼻子里有鼻饲管。嘴里是气管插管,管子大约比半段筷子长一些,高耸在嘴里,胶布和纱布条缠绕了管子几圈后,胶布粘在脸颊上,纱布条绕过后脑勺在侧面打了结,可能结打松了,又在头部两侧各塞了一块纱棉。除去这些,还有各种导管从被子里伸出来,连着围在母亲床边的造型古怪的医疗仪器。看着,心里暗暗地惊骇又有一种说不出的悲伤,不知这些管子插进去时,母亲忍受了多大的痛楚?

医生出来告知病情,没有什么好消息,但这个时候,没有坏消息就应该是好消息吧?

第四天,情况有所好转,母亲的意识开始恢复,虽然,每次15分钟的探视母亲都双目紧闭,但医生说,她有清醒的时候,只是清醒的时间不是太长。既然这样,就让我们进去看看吧,她看见我们,知道我们就在她身边,情绪会好一些,对治疗也是有帮助的。我们向医生请求说。

年轻的医生犹豫了一会儿说:“本来规定是不可以的,但吴老师是我们医学院的退休老师,能照顾的我们尽量照顾吧。你们晚上八点来,今晚我值班。”我们赶紧千谢万谢。

晚上,我、大妹还有父亲早早就来到ICU的大门口候着。八点多,医生出来了,带我们走过长长的甬道,推开一扇小门进去,是一间更衣室。医生从挂钩上取下橄榄色的手术袍让我们穿上,还有帽子、口罩、鞋套,全副武装。穿戴好后随医生走了进去。

里面的空间很大,两则是病床,中间是很宽的过道,每张病床周围都有各式各样的仪器,而病床上的人,我只敢虚虚地溜了一眼,心里不禁万分惶惑:这些,都是生命?我从不知道,生命还可以以这样的状态存在着,这样的令人惊惧又无声无息,偌大一个空间,除了心率监测仪的“嘀嘀”声,还有呼吸机运作的“吼吼吼”沉闷的声响,听不到一点人声,连呻吟都没有。

那么,母亲……终于见到了她,不过几天时间,竟像是隔了一世之久。我们围过去,轻唤她,扶着她的额头轻轻摇着。没想到,母亲居然睁开了眼睛。看见我们,最初是迷茫的,一个一个看过去,突然眼睛猛地一睁,骤然亮了许多,她肯定是认出了我们!我赶紧拿出带来的本子,写道:妈,我们来看您了,您好棒,一定要坚持,加油!

母亲盯着我写的字,没有表情,也不知道她看懂没有。大妹突然想起了医生的交待,要我们鼓励母亲努力自主呼吸,这样才能尽快脱离呼吸机。就翻过一页把这个意思写给她看,母亲看了后依旧没有表情。这时,我发现母亲的嘴唇动了一下,似乎想说什么,可嘴里插着管子,根本没法说。被子下面的手在动,我掀开被子一看,眼泪汹涌而出,她的手被布带束着,绑在床框上,又青又肿。再看脚,也绑住了。母亲眼里满是委屈,求救般地望着我,无助得像受人欺凌的孩子。

“你们怎么能这样?”我正想质问护士,突然想到,这是防止病人拔管而采取的必要措施,之前,我是签过字的。对不起哦妈,我签过字的……这一刻,只能恳求护士,让我们把布带解开一会儿,我们守着她,不会有事的。仁慈的护士同意了,我们解开布带,捧着母亲肿胀的手轻轻地揉。

正揉着,母亲猛烈地咳了起来,管子里面的痰嗬啰嗬啰响。护士说:“把手绑好,你们站边点,要吸痰了。”

吸痰时,母亲全身大幅度地挣扎……

医生走了过来,我知道,我们该走了。

回家的路上,一直沉默的父亲说了一句话:“以后如果可以进去看,你们去,我不去了。”我明白父亲的意思,我们又何尝不是在想看又不忍看之间受虐挣扎?

又过了一天,母亲脱了呼吸机。意识也更清醒了。

再进ICU时,护士拿了母亲写的东西给我们看,她们看不懂,其实我们多半也看不懂。母亲的字很漂亮,清秀又洒脱,但肿胀到连笔都很难握住的手和病魔挟持中的迷乱的心智无论如何也写不出以往的清秀与洒脱了。纸上那些很难说是字的字笔画太乱、太散,任意撒落,端详半天,不知该如何组合它们。但有一张看懂了:“我是全国优秀教师。”

1984年,母亲罹患鼻咽癌,三个月的放疗,使母亲的身体变得极度虚弱。放疗造成咽喉、口腔粘膜溃烂,即使喝水也痛如刀割。但一年以后,母亲毅然重返讲台。因腺体细胞的大量损伤,唾液分泌极少,授课时需不停地喝水。每次,母亲都是一手端杯子、一手拎开水瓶、胳膊下面夹着教案走进教室的。母亲出生不好,又有一个从黄埔军校出来的“反动”父亲,她一生都在对自己实施着背叛出身的自虐般的改造。无论世事如何变化,她初心不改,工作、事业、理想在她心目中仍是至高无上的。几十来,母亲获奖无数,“全国优秀教师”是她患癌症后的第三年获得的,也是她所获得的最高荣誉,据说,当年全国只评选出了十位老师。

字看懂了,母亲想申诉的意思也懂了。母亲绝不是在生命垂危之际向医护人员显摆她的荣誉,她想表达的是:我是全国优秀教师,你们不能这样对我!不能把我绑在床上!在母亲恢复的那点可怜的意识里,也许还不能明了她目前的生命状况,只能感知自己受到了“不公正的对待”。

我把纸条折好放进衣袋,请示护士后解开母亲手上的束缚,还它们片刻的自由。我能做的只有这个。无力改变,也无法替代,有的时候,听之任之的无奈,是最让人绝望的悲哀。

二

接下来,医生开始在我们面前反复提到的一个医学名词——“气管切开术”,即切开颈段气管,放入人工气管套管。这样做的好处,一是吸痰更彻底,二是病人舒适度更好。因为,如果做了气管切开术,就可以把嘴里的插管拨掉,而且气管插管也是有期限的,时间过长,容易引起喉头水肿。

医生的解释我们听得半懂不懂,只觉得在颈段开一个口放进人工套管是一件非常恐怖的事,就四处电话咨询。一位闺蜜的父亲当年做过气管切开术,唯一的作用就是让生命极其痛苦地延续了一个多月,她和她的母亲现在说起这件事仍追悔莫及;我的中学同学、北京协和医院的专家理性地告诉我说,他本人从不赞成对垂危的老年人实施这种手术,也许能延长寿命,但毫无生活质量可言……最后,是他们二位的意见让我们做出了选择:坚决不做!

可最终,在医生的“耐心说服”下,我们还是妥协了,生死面前,病人家属其实是很容易妥协的。有一个声音会迟疑地说:如果没救了,不是白白遭罪吗?可另一个更为坚定的声音高声大气地反驳说:万一过得了这一关呢?万一可以越来越好甚至痊愈呢?不做岂不是放弃了唯一的生机?这个声音几乎义正辞严的,让之前的迟疑立马化灰遁形而去——说倒底,还是不忍放手哦!这种求生的侥幸心理会让所有的理性变得不堪一击,如果说这也是一种赌,那么,用以下注的本钱是什么?高科技加精湛的医术?病人综合的抗病能力?还是上天的眷顾?

含泪签字。这字签下去,不知母亲又要遭受怎么磨难,可是不签……当时有一种无路可走的绝望,觉得怎么选择都是错的,心里竟涌起一丝对母亲的责难:妈,您为什么要逼我对您做这样的事呢?

第二天去窗外探视,母亲是清醒的,嘴里的插管没了,嘴能自然地闭上,除去了头部面部缠着的那些纱布条,人看上去清爽了一些,神情似乎也比较安然,看着心里稍许有了些慰藉。可插在锁骨之间的那根套管……离得太远,看不清楚,也不想看清楚。

可第二天再去看,骇然发现嘴里的管子又插上了,锁骨之间蒙着纱布。医生出来解释说:气管切开后,伤口凝血不好,不断渗血,已经做了电凝血处理,等完全不渗血了,再把套管放回去。

我茫然地看着医生,努力想理解他说的话;父亲表情戚然,一声不吭;妹妹失神地叨念着:怎么会这样,怎么会这样,那不是白切了……

可这仅仅只是开始。之后的几天,今天说血止住了,拨了嘴里的插管,用气管切开的套管;明天又说,还是在渗血,管子又插回去了……我不知道,这拔和插之间,母亲要忍受怎样的痛苦!这一天天的苦熬还有意义吗?这是谁和谁在效量呢?

“这样,她会不会很痛?”我问护士。

“会用麻药的。”护士说。

“多用点,不要让她痛不要让她痛……”我哭着请求,不要让母亲痛死,这已经成了我唯一的祈望了。

失血过多,母亲的血色素已降到了最低。输了几次血之后,护士通知我们说,血库里的血紧张,需要家属去献血,凭献血证才能调配到血。那个时候,小妹妹已从外地回来了,她争着去为母亲献了400CC的血。

这天晚上,我们又争取到了进ICU看母亲的机会。母亲躺在那里的样子让我强迫自己不要扭过头去。这一刻是用的气管套管,仍在渗血,套管周边的纱布是红的,枕头上也有血。母亲看见我们,精神微微一振,手努力想挣脱束缚。我给她解开纱布条,她用手比划了一下,告诉我她要写字。就赶紧把笔塞到母亲手里,把本子举到她面前。

母亲无力地在本子上划拉着……然后,用征询的眼光看着我,是在问我看懂了她写的吗?我强忍着泪水,点点头。母亲脸上现出释然的样子。

突然,母亲猛烈地咳了起来,痰混着一团血雾从管子里面喷出来……

离开时,看着那些被各种仪器包围着的昏迷不醒的病人,心里忍不住替他们感到宽慰,甚至还有一丝艳羡:这样多好,无知无觉,便也没了痛苦。

回到家,我翻到刚母亲写的那一页:全是一些横七竖八、重重叠叠的笔画。那一刻,母亲想对我们说些什么?那是我永远也无法破解的属于母亲的“天书”。

第二天,我们把商量了一个晚上的结论告诉了医生:“转普通病房。”

医生愕然:“这种情况转出去随时都有危险的。”

我看定他,异常冷静态度坚决地说:“一定要转出去,死活我们认了!”

第三天,换好了气管插管,颈段切开的伤口也已处理好,医生通知我们,可以把病人接出去了。

母亲终于被推出了ICU的电动门,我们迎上去的那一刻,她的眼睛睁得大大的,轮番看着我们每一个人,然后使劲地眨眨眼睛,似乎在提醒自己,这是不是一个梦境?

这个时候的母亲,额角深陷,脸色灰白。脸上有两处已经结痂的伤痕,是撕开固定插管的胶布留下的。两边的嘴角都已溃烂。锁骨之间,蒙着雪白的纱布,看上去触目惊心……

这天,是母亲进ICU的第21天,整整三周!

也是2015年除夕的前一天。我们如此坚决地要把母亲接出来,就是要守在她身边,让她和我们在一起,度过也许是她生命中的最后一个春节。

对我们全家人来说,这是一个苦涩的春节。春节的祥和喜庆、年夜饭、春晚、拜年……这一切都与我们毫不相干,心心念念的只有躺在医院里在阴阳两界苦苦挣扎的母亲。每天两点一线,医院——家里。路上,若是遇见节日里喜乐的面孔会莫名愤怒地瞪人家一眼,这种变态的嫉妒心理还会波及那些好心来探病的母亲的同学和同事。他们的年龄多半和母亲相仿,可他们是健康的,至少是可以自如地走到医院里来问候病人。可为什么,我母亲要躺在这里,你们却可以健康地、自如地……这种隐秘扭曲的心理日后每每想起都会让我羞愧难当。

住院部的15楼是VIP病房,我们包了一个房间,轮班日夜守护在母亲身边。一天24小时,确保每时每刻都有一双清醒的眼睛看着她,因为痰上来了如果不及时叫护士吸,随时都有窒息的危险。

除夕,全家人来到医院和母亲一起度过。父亲带来了平板电脑,把他这些日子翻拍的照片一张张划拉给母亲看。以时间为序:母亲年轻时,他们结婚了,老大出生了,然后是老二老三,孩子们长大了,成家了,有了第三代,照片从黑白变了彩色的……一个家庭的成长史,父亲让母亲重温,重温曾经的幸福与爱意。重温不是道别,而是鼓励,祈盼母亲能挺过来,让这一切得以延续。

也许母亲仅仅只是为了体谅我们的苦心吧,春节过后,她真的一点点地好了起来——也幸亏是好了起来,不然,我们内心罪恶感要如何才能减轻一些呢?因我们“认可”了那些创伤治疗的罪恶感。

把土豆削成薄薄的一片,贴在肿胀的手上,土豆片热了就换掉。几天后,肿消了,手上有了正常的褶皱;脸上的血痂掉了,印子慢慢褪去;溃烂的嘴角也让我们用木油涂好了。脸上有了些光泽,皮肤一点点恢复到了之前的样子,白润无瑕,甚至没有多少皱纹。母亲的好皮肤是我们这些做女儿的都要忍不住嫉妒的,也每每会引起给她打针的年轻漂亮护士们的赞叹。

气管切开的伤口渐渐愈合,仅用两片创口贴就可以了。

血压正常,血压泵不用了。

心率监测仪撤去了。

导尿管拔了。

身上的管子、导线一根根减少,母亲整个人看上去轻捷了不少,给她擦澡的时候手势也可以放松了一些。

最后,气管插管也拔去了。

母亲想表达什么的时候,尽量不让她写,逼着她发声,用嘴说话……

五月,春光正好、万物竞生的时候,母亲出院回家。

奇迹!医生护士都这么说。

但对母亲来说还是有遗憾的,就是鼻子里的鼻饲管还不能拔,母亲的吞咽功能很差,这是三十多年前鼻咽癌放疗的后遗症,如果从嘴里喝水进食,容易导致误吸,一切又将回到原点。所以只能鼻饲,所有食物用搅拌机打成糊状,用粗针管从鼻饲管打进去。

这样是安全了,可所有的食物对母亲来说都没有了形状、色泽、香味、咀嚼的快感和味蕾的享受。吃饭了,菜摆上了桌,她有时会过来看一眼,然后默默地走开。看我们吃东西,嘴会不由自主地蠕动。看着心疼,就掰了一丁点儿放进母亲嘴里——别人吃的东西用手掰给她吃,要在以前有洁癖的母亲是绝对不可能张嘴的,可这会儿,她用没牙的嘴满足地品味着……

大约半年以后,终于拔掉了鼻饲管,但几乎隔一两个月就要因误吸住院,直到今年6月。

三

6月3日,母亲又因误吸导致昏迷,直接进了ICU,10天后病情稳定转到普通病房。

我回家照顾母亲,但这回,她已经不能和我有任何交流了。嘴里插了管子不能说话,把笔塞到手里帮她托起肘子,可她的手瘫软得不能有任何作为。母亲的意识已经有点模糊,写了什么给她看,她也只是看着,脸上没有任何表情,也不知有没有看懂。只在问她“知道我是谁?认识我吗?”时点点头。

想起不久前端午回家,临走时母亲要起身送我,而其实,她已经不可能下楼了。父亲把她扶起,她坐在门口换鞋子的椅子上对我说:“我坐在这里看你走。”

我克制着自己敏感的预见,自欺欺人地把它当成是一次普通的离别,大大咧咧潦草地挥了挥手,朝楼下冲去。不敢回头,一次也没有。不回头我也知道,母亲慈爱牵挂的目光定会破门而出,一路将我追出去好远……

那以后,母亲再也没有能力对我说些什么。“我坐在这里看你走”成了母亲对我说的最后一句话。

一天午后,吸完痰后喉管里短暂的舒适让母亲的神情看上去特别安详,她静静地躺着,看着顶上的日光灯,不知在想什么。除了观察母亲的眼神,我们无法有任何交流。我就盯着母亲的眼睛看,她的双眸清澈又明亮,眼角有一滴晶莹的泪珠,是刚才吸痰母亲挣扎时溢出来的。都说“人老珠黄”,老人的泪也多半是浑浊的,可母亲却有一双如星辰一般闪亮的明眸,洁净又单纯,从不曾黯淡过。这大约是她心湖的映照吧。

我掏出手机,避开嘴里的插管,拍了一张母亲双眸的特写。替她擦干眼泪后又拍了一张。再自拍,与之比较。然后心悦诚服地对母亲说:“妈,你是真正的女神,这个时候我还输给了你。”

几年前曾陪父母回湘西探亲访友,那是他们工作了二十多年的地方,父母在那里相识、相爱、结婚、生子,养育我们成人。走进他们工作过的学校时,很多老同事还有当年教过的学生都涌过来相见。有一位老生先走到我面前说:“三姐妹你最漂亮,但比起你妈当年还是差远了。”我气结,但又无话可说,只对他佝偻的背影白了一眼,料定他是母亲当年众多的暗恋者之一。

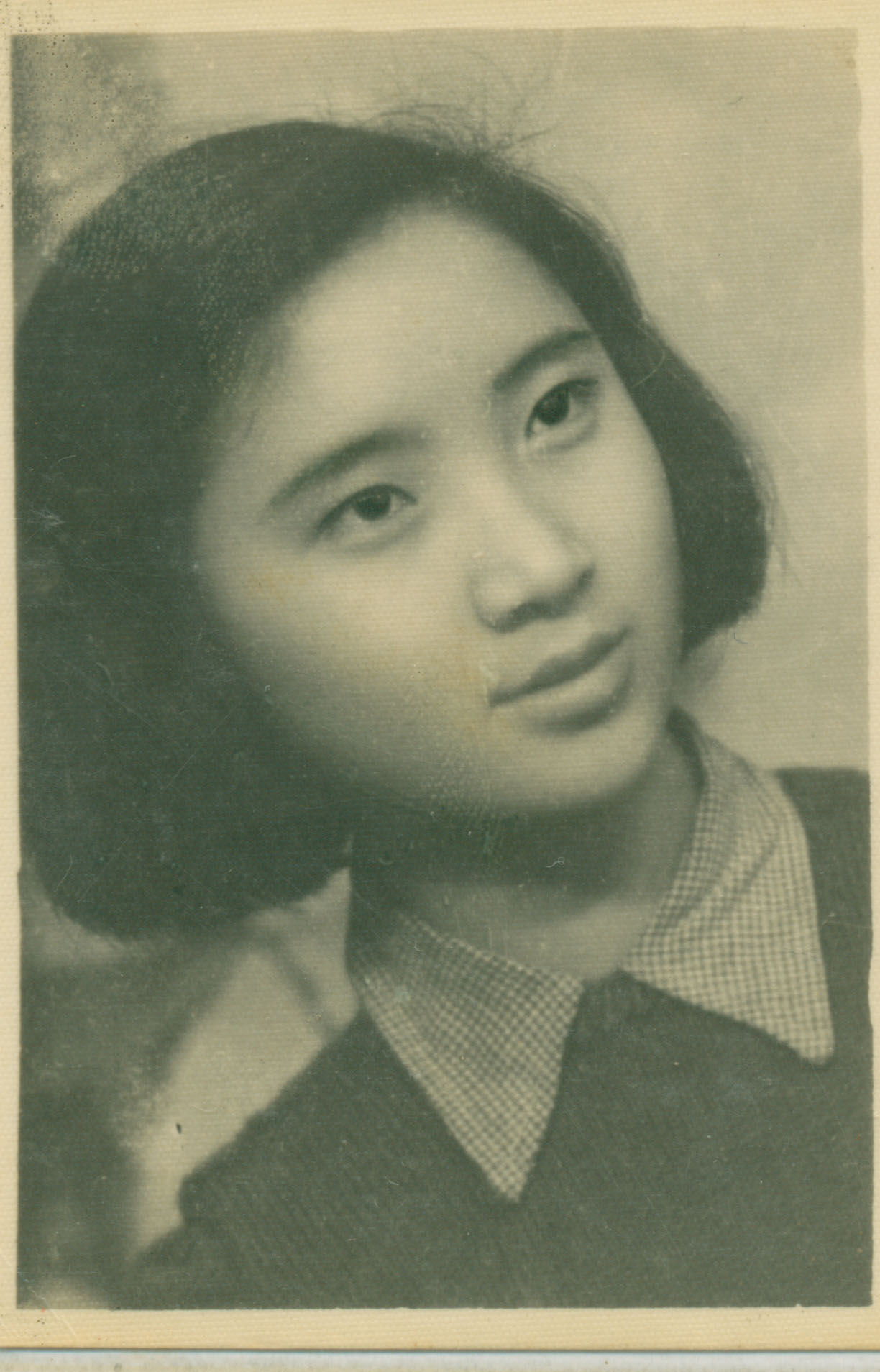

那个时候的母亲定是青春逼人,端丽娴雅又充满活力。母亲中学大学都是班里的学霸,还是校十项全能纪录的保持者和篮球队的主力。我自然无缘目睹母亲年轻时的风采,但她当年的照片符合任何时代对美挑剔的注释。

母亲看了我一眼,我愿意为理解她听见了我的话,那眼神似有几分得意和快慰。

以为母亲这次也会像前几次一样,住十几二十天的院后,慢慢地好起来,然后出院回家。可几天以后,病情恶化,出现了浅昏迷,母亲又进了ICU。

我进去看母亲,轻轻地摇她,她没有睁开眼睛。

掀开被子去握她的手,手肿胀,温热,并且握住了我,有些微的力道。

过了两天再去,手更加肿胀,凉凉的,握住时,再没了回应。

医生又开始提那个让我们憎恶的术语:气管切开术。

这回我们明确地告诉他:不切!

还告诉他,之前切过,出现了怎样的状况。医生说,我知道,我查了病人之前的病历。

我瞪着他,怒吼道:“你既然知道为什么还要提出这么不人道的建议?你们为什么这么喜欢切人家气管?人都昏迷了,这样做有意义吗?你要实在想切人家的气管在我这儿来一刀好了!”

事实上,我只是瞪着他,努力把这些怒吼摁进了嘴里。我知道,得罪了医生对母亲的治疗没有半点好处。

到了这个时候,我们知道,该把母亲接出去了。这回,老天也许不会再给我们机会了,如果真是这样,我们得守在她身边。

母亲转到VIP病房的第二天早上,给她洗脸的时候,竟虚虚地睁开了眼睛。我心中一喜,忙摇她唤她,手在她面前挥来挥去,可一点反应也没有。只有一瞬,眼珠稍稍动了一下。一会儿,又闭上了。我祈求那一瞬她认出了我,知道我守在她身边。

每次吸痰都很痛苦,母亲已无多少生气的身体会大幅度的扭曲、挣扎;再有就是清洗口腔、更换嘴里的压舌。护士一个人没法操作,需要家属协作,稳住嘴里的管子。每次我都战战兢兢,管子的位置稍进或稍出,都会让母亲呛咳到几乎回不过气来,憋得满脸黑紫。可两天之后,这些反应渐渐弱去,直到无知无觉。

7月3日的下午,父亲在去医院的路上突然说:“不治了。”

到了医院,父亲为母亲按摩。每次来父亲都要为她按摩,胳膊、腿、肩颈。父亲边按摩边说:“都肿成什么样了,再治下去,还有个人样吗?”又去拉扯母亲的脚趾头,说:“原来拉扯的时候,别的脚趾头还有反应,现在你看!去找医生说,不治了……”父亲哽咽了,眼里有泪。

我知道,父亲终于接受了眼前的事实,从心理上开始放下了。

之前,父亲还一直给母亲熬中药吃。我的理解,中药对慢性病和大病之后的调理有效,母亲目前病状吃中药,完全就是一种安慰,可没人忍心说破。我们都知道父亲对母亲的情感,几十年来不曾有一丝减损。父亲说“不治了”,是不愿母亲走的时候被治得没有“人样”,想要维护母亲最后的尊严与美丽。

告诉了医生父亲的想法,医生说:“家属签字后,我们可以停掉治疗性的药物,但痰还是要吸,氧气不能拔,这是底线,否则我就违反医院的规定了。”我们表示理解。

7月4日,导尿管里几乎没有尿液流出。打进去的所有药物都屯积到了体内,身体越发肿胀,腹部隆起,手背上的皮肤绷得白亮,薄薄的一层,似能看见里面的积水。眼周发白,感觉眼睛像泡在了水里。

医生说,母亲的肾已经停止了工作。

7月5日,早上起来后,看见母亲状况还稳定,血氧一直有98以上,医院又有两个妹妹守着,就回家洗澡吃早点。家离附属医院很近,步行只要十几分钟。回来刚走到医院门口,就接到妹妹的电话,叫我马上回医院。

一路狂奔,心里祈求:“妈,慢点,等我!”

跑到电梯口,六部电梯都刚离开,一秒钟的等待都太过漫长,就转身朝楼梯口冲去。

15楼,一气不歇冲到了。

病房里,母亲的床前围了五六个医生护士。

医生说:“现在没事了,刚才用了氧气球,注射了多巴胺,兴奋心脏的。你们还有亲人今天晚上到是吗?怕是等不到了,今天上午……”

我们明白医生的意思。

还有两个晚辈今天晚上到,他们叫母亲外婆。小时候,母亲给他们喂过饭,背过抱过,讲过故事,接送过幼儿园。母亲应该会等着他们的。

5日上午过去了,下午也过去了,心率监测器上的各种指标过都是稳定的。母亲等到了她在复旦读博士的外孙女和在中国传媒大学念大三的外孙。

6日,整个上午的状态都比较平稳,肿胀也消减了一些,因为前一天已经停掉了所有的治疗药物。但血压开始走低。

午后,心率监测仪不停地报警,“嘀嘀嘀”响个不停,心跳在40-70之间来回波动。

17:30,血压55/25。

17:50,血压49/31。心跳40多。

跑去叫医生,医生说:“赶紧,把家里所有的人都叫来。”

“你再好好看看,血氧还有90呢。”

一直都有心理准备,但当这一刻真的到来时,还是本能地背过脸去,拒绝接受。而且,这个医生很年轻,也不是母亲的主治医生。我不信任他。

“快点,要来不及了。”他只说了这一句,转身走了。

赶紧打电话,手指不听使唤……

心率监测仪响得刺耳,血压再也测不到了。

……

18时13分,母亲走了。

没有“来不及”,母亲等到了所有的亲人。

母亲身份证上的出生年份是1937年,可有亲戚说,错了,应该是1936年。我愿意相信母亲是1936年的,今年正好80岁。

护士来撤走了母亲身上所有的管线。当把嘴里管子抽出来时,母亲的嘴大张着,嘴唇严重萎缩,再也无法闭上。管子在嘴里插了一个多月……母亲大张的嘴像一个黑洞,让生者多少捶胸顿足的懊悔与愧疚陷落其中。那一刻,心里的悲怆远远超过了母亲已经逝去这个事实带来的悲怆。

唯一庆幸的是,父亲没有看见。

我们没有告诉他。之前就商量好了,等到了那天,把母亲打扮整洁了再接他来道别。让父亲极其痛苦地亲眼看着母亲离去,或是让母亲端庄宁静、了无病痛的形象成为父亲最后的记忆,我们选择了后者。

请来的丧葬理事来了,看到这样的情形说:“插了管吧?为什么不早点拔掉?不过放心,我有办法。”

就这句话,再一次让我们这些做女儿的内心的罪恶感陡然无以复加!

最后两天,已经吸不出痰了,为什么不把管子拔掉?还有鼻子里的鼻饲管,导尿管,之前都应该撤了。早一天,早一个小时间都好,让母亲清爽一些走,而不是带着一身的管线……

死亡是生命的另一种存在,是生命历程的最后一环,不该把它当作敌人非要战胜不可,如果把这看着是一场战争,那么,人人都将是死神的手下败将。正如美国具有三十多年临床经验的外科医生、《死亡的脸》一书的作者舍温·努兰说的那样:“死亡不是真正的敌人,真正的敌人是疾病,疾病可怕的力量才是需要我们去面对的;死亡只是一场精疲力竭的败仗的产物而已。”我们意识到了这一点,没想着要抗争到底,我们俯首认输了,也试着这样做了,可是,也许做得太晚了,或者说,做得不够彻底。

在ICU的大门外,不止一次看见病人家属抱头痛哭,也见过装在黄颜色尸袋里的尸体从里面抬出来。我不知道那里面装的是谁,男人还是女人?死于何种病患?只知道他(她)孤独地死在了一群陌生人中间,周围是各种高科技的仪器,灵魂放弃肉身遁去的那一刻听见的不是至亲哀伤的哭声,而是显示器“哔哔哔”的告警声和氧气活塞发出的“咝咝”声。努兰是这样描述ICU的:“重症监护中心正是一个挟高科技希望的遁世宝库。在这个大本营里,我们把病人从人群中分离出来。以为这样可以让他们接受更好的照顾。这个‘包装’起来的密室,象征着我们社会对死亡的自然性及必要性的否认。对许多临终病人而言,重症监护医疗意味着在一群陌生人当中离开……”

悲伤的日子里唯一可以感到安慰的是,母亲最后的日子不孤独,她是在爱她、敬她、牵挂她的亲人们的簇拥下离世的。

一座古老的宅院,正厢房的木质雕花大床上躺着一位即将离世的老人,空中弥满着苦涩的中药味。儿女们拥簇在四周,小字辈们脸上带着懵懂的紧张和惧色跪了一地。老人的胸脯不规则地起伏着,最后呼出长长的一口气,告别了人世。看上去,老人平静、安详,如同进入了深邃的睡眠——这样古典的“善终”在科技和医学都高度发达的今天,只能作为旧时代具有美学意义的象征之一去怀想了。

但如果从另一个角度去理解,把灵魂的洁净与高贵保留到了最后亦可谓之“善终”,那么,母亲,您安息吧。