一

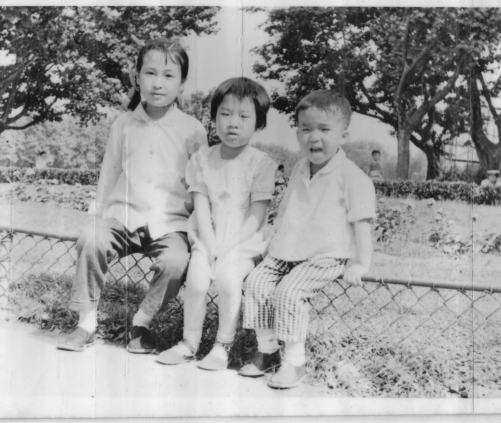

作者,学龄前

弄堂里的童年往事是记忆中最深刻、最清晰的片段。我出生上世纪60年代中期,妈妈喜欢山谷里的兰花,故为我取名“兰”;妹妹小我4岁,正遇上文革,那时候全国山河一片红,故取名为 “红”;弟弟是上世纪七十年代生人,取名为“亮”。

那时我们住在上海东南角最普通的民居楼里,老西门复兴东路928号,前门是一条马路,后门就是弄堂。外婆家就在中华路上,步行15分钟许。一大早,阿姨会接我和妹妹去外婆家,弟弟小时候,则是请隔壁邻居带大的。时光荏苒,转眼秋天变成冬天,冬天变成了春天。我3岁啦,可以上外婆家附近的永宁街幼儿园。

姐弟三人在复兴公园合影

每天清晨,我睡眼惺忪地起来,母亲急急地带我到附近的小吃店吃早餐,经常买一碗汤团,晶莹剔透,皮薄得仿佛轻吹欲破,黑洋酥的馅若隐若现,然后,才去永宁街幼儿园,坐一坐旋转的小飞机。幼儿园午休时,我不喜欢睡觉,就做小动作,挠挠右边小朋友的背,踢踢左边小朋友的脚,听到地板响起脚步声时,我就闭眼假睡,耳边边会突然响起老师的声音:“你睡着了,怎么眼睫毛一动一动的。”

我吓得说不出话来。有时就是这样,人长大了,心却不愿意长大,总会在往事中沉浸良久,从逝去的岁月中寻找儿时的惊喜碎片。

记忆中有我在场的最初画面,是从永宁街小学开始的。我是学校文艺小分队的骨干,每次演出,总是穿上白衬衣,红色背带裙,头上梳着两根分别向左和右弯下去的小辫子,小辫子上扎着蝴蝶结,脚穿白跑鞋,跟着音乐翩翩起舞。“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪……”

还有暑假里,在外婆家,阿姨给我讲小人书《西游记》里孙悟空大闹天宫的故事。

我曾把这些儿时喜欢的歌曲灌入磁带,反复聆听,眼前会幻化出一幕幕儿时的情景。我的储藏柜里全是这些儿歌磁带和小人书。说不清年少时的这种情愫,只知道拿透明胶小心翼翼地将有歌词的那张宣传纸封得严严实实,将小人书易破损的背部也用透明胶封住,就像是给它们穿上了一件永远不会磨损的外套。

碰到有外宾来上海,我们就会到虹桥机场去迎宾。出发前,老师给我们小朋友画眉毛,脸上涂胭脂,每个人的小脸蛋涂得红红的,有些大人就开玩笑说:“像猴子屁股。”

冬天的时候,老师会给我选上朝鲜族的服装,里面可以穿上厚厚的毛裤,就不会感到冷了。迎宾的那天基本上就不上课了,我们一听说去迎宾就拍手雀跃。化妆好以后,坐车来到机场,手持鲜花,见了飞机上下来大鼻子就唱歌跳舞,真开心。

上小学最有趣的是四年级的时候,妹妹是学校新生,每天清晨,我斜背着书包带着妹妹去上学,喜欢串弄堂抄近道,一则省时间,二则少走路。放学后,又来到妹妹教室里带她一起回家。妹妹的字写得漂亮,每个星期六要留下来出黑板报。有时候,我会给她出谋划策,随后我们蹦蹦跳跳地穿梭在大大小小、长短不一、四通八达的弄堂里,有时我逃她追;有时,她逃我追。我们今天走这条路,明天走那条道,前弄堂进,后弄堂出,仿佛在探索未开垦的处女地,兴奋之情溢于言表。

有时,同学约我去别的同学家玩,她就像小尾巴似的跟着我,玩够了再一起回家。我不想带她去,就有意走不同的弄堂,她尾随紧跟,很难甩掉这个尾巴,终于甩掉后,她只能失落地自己回家,我为自己的小聪明偷偷乐了几天。

每个学期结束,打开妹妹的学校联系册,总有这样一条,该学生有艰苦奋斗的作风,穿姐姐的旧衣服,字写得端正,在班级做学习委员,每星期要出黑板报等等。其实,妹妹也想穿新衣服,因为我穿不下的衣服,妈妈舍不得扔掉,她老是穿旧衣服。这件事,我一直记得,参加工作后,在汇金百货,我特意挑选一件黑色夹克羽绒滑雪衫送给妹妹,以示歉意。

步入冬季就要排队买年货,4人以下为小户,哈哈,我们全家五口人,正好属于大户人家。有天早上,天阴沉沉的,好像要下雪,我的手、脚、脸、耳朵都要变得麻木了,而我们的队伍却停在原地打转,一动不动。这时,我听见妹妹的呼唤声,她来叫我了,我还不愿意,那时时间富裕,就是缺钱。上世纪70年代是计划经济年代,买猪肉要肉票、买鸡鸭要家禽票,要赶大早甚至熬通宵去排队,在寒风中瑟缩,在酷暑下流汗。后来,就有了各种各样的排队发明:譬如搬一块砖头、拿一只破篮“顶岗”,或挨个在背上用粉笔画圈编号……

有时放学早,帮忙父母做家务,在弄堂拐弯处生炉子,先用火柴点亮报纸,再放刨花、柴爿,拿起扇子“劈里啪啦”地扇,火旺了,再放煤球或煤饼,这时弄堂转拐处有自然顺风,烟也随风飘走。

夏天的夜晚,月亮爬上了树梢,撒下了一地的银光。我们在家门口,放上凳椅,搁起门板,也有的把竹席摊在砖地上,弟妹躺下,我拿起薄扇,扇风又驱赶讨厌的蛟子。

二

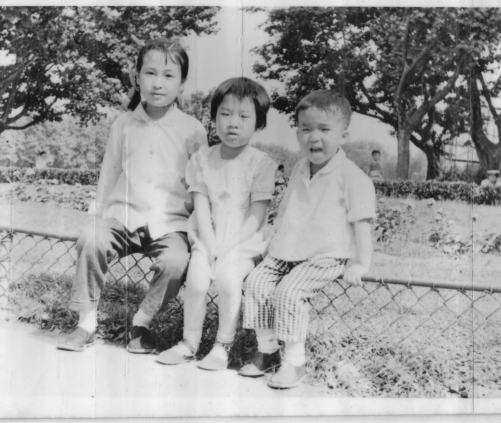

姐弟三人在上海动物园合影

弄堂是小伙伴做各种游戏的场所,是儿童的乐园。我们三五成群,男同学打弹子,滚铁圈,飞糖纸头,玩竹蜻蜓,斗鸡等。我们女生则跳橡皮筋,踢毽子,造房子,还有一种就是玩“老鹰捉小鸡”的逮人游戏。领头的同学会经常召集我们围在僻静的弄堂里,大家围成一个圈子,清凌凌的童声一起喊:“乒令乓郎起……”来决出那个当老鹰的人。那人双手蒙眼将头抵在墙上,喊一声“小鸡小鸡躲躲好,老鹰来抓了!”大家伙儿就四散奔逃,各自寻找自己的藏匿之处。并不是每个人都事先想好藏哪里的,倘若你犹豫不决,或者那藏匿之处只能容纳一个人,已经有人捷足先登,你就得另找地方。就在你张皇失措之时,那蒙住眼睛的老鹰已经从一喊到了十!待他转过身来张开眼睛看见你,好啦——你就被捉住了!

有一天,妈妈叫我去爆米花,流动爆米花摊的一头是一个小火炉,小火炉上架着一个爆米花机,另一头是盛煤的木箱,木箱上还支着一个风箱。师傅把大米、玉米、年糕片等倒入爆米花机。等到爆米花机压力表指针到一定刻度,师傅打开爆米花机盖子,会产生“砰”的一声巨响,大米变成爆米花,再倒入篮子。我就把篮子排在队伍后面,自己去跳橡皮筋,跳完,突然想起爆米花这件事,结果篮子也找不到了,只好空手回家。想想不应该贪玩,妈妈没有责怪我,还把手放在我头上,安慰我。

那时没有掌上机和电脑的,更没有手机,我们的精神生活就是看小人书。记得最早母亲给我买过《白毛女》《红色娘子军》等样板戏连环画,我看得津津有味,尤其读三四年级能看书了,《西游记》《三毛流浪记》等小人书,让人欣然忘食,反复翻看,给我童年的世界里增添了无穷的乐趣。等到我20多岁出嫁时,我的一纸箱小人书才送人,现在感到有点后悔。如今回娘家偶尔看到一本童年时的小人书,睹物思情,感慨万千。

自小就喜欢雪,只要下雪就喜出望外地跑出去,伸出小手掌,去接一片片的雪花,然后,用舌尖去舔,尝尝什么味儿。1976年那年,我上六年级放寒假的时候,雪下得特别厚,我带领弟弟、妹妹一起去打雪仗,堆雪人,我们弟妹三个在外婆家的晒台上堆好一个大大的雪娃娃,都兴奋不得了,弟弟拿了胡萝卜插上做雪人的鼻子,妹妹嵌了二粒葡萄做眼睛,我剪了洋葱皮给她当嘴巴。后来,干脆将母亲给我新买的红围巾也给她围上了,真是美丽极了。外婆叫我们吃饭,饭桌上有那么多平时难得吃到的美味佳肴,但是雪娃娃牵动我们的心,大家胡乱扒了几口,又到晒台上。这时奇迹出现了,雪娃娃成了“红粉佳人”!那是我的红围巾褪色了,把她染成了樱花的颜色,粉粉的、白白的,更迷人,更可爱了。摸着她,我两只小手觉得暖乎乎的。也就是这一年,我们家买了一台12 寸黑白电视机,到了周末,左邻右里都来热闹,大家跟着屏幕一起喜怒哀乐,其乐融融。

上了初中,有一年春节前夕,邻居与我商量:“帮侬烫个漂亮的刘海,好勿啦?”我好奇地问:“什么叫刘海?”她比划着手势:“就是前额的头发卷起来。”我那时也知道臭美了,便欣然点头。她用“火夹”卷着头发,所谓“火夹”就是用铁夹放在煤球炉上烤一下,这是我生平第一次烫发,紧张极了。烤得我很不舒服,还不能乱动。不知过了多久,终于解放了出来。面对镜子中的我,又忘记了刚才的难受,禁不自禁地高兴起来。似乎一下变成了百货公司玩具柜里的“芭比”洋娃娃,曲卷的刘海,真是美极了!

留着刘海就带弟妹去“大世界”玩,看电影、看杂技、看魔术……我们最爱看的是“哈哈镜”,见到哈哈镜里一会儿变高、一会儿变矮,一会儿胖、一会变瘦的自己,哈哈大笑,笑得前仰后合,挪不动步子。随后去南京路上的人民公园疯玩。在童年的记忆中,国际饭店让我感到有顶天立地,高不可攀的感觉。有一次,小姨为我照了一张巨人照,就是手搭在国际饭店上,国际饭店比我矮的艺术照。

三

1979年夏天,我们家迁移虹口区部队大院,爸爸、妈妈说要踩地气,特意选择了底层的房子,有三个房间,有煤气,却没有客厅,厨房兼做餐厅。夏天一早,太阳就从东窗照进餐厅,于是,爸爸说:“在花园里种上丝瓜,让它张牙舞爪地生长,既通风又能遮阳光,还能结无公害的丝瓜。”

翌年春,丝瓜苗成活、长高,然后“飞须探玉钩”,抓住了防盗窗,慢慢布满了整扇后窗。阳光下的丝瓜叶,嫩绿带着透明,在初夏的风中摇曳,把阵阵绿意送进餐厅。接着,金黄的花朵开得满窗都是,引来了小蜜蜂。不久,小小的丝瓜探出了头,顶着花朵,从手指粗长到擀面杖粗。最兴奋的是采摘的时刻,给人惊喜;有时,有几条丝瓜悄悄地老了,那也无妨,妈妈说:“丝瓜筋是最好的‘百洁布’”。采下来的丝瓜呈青绿色,皮下有点毛糙,分量却有点沉。有时采得多了,就与邻居分享。餐桌上多了一道菜肴,妹妹剥毛豆,弟弟采丝瓜,我来配菜,来个丝瓜炒毛豆,碧绿生青;丝瓜炒鸡蛋,绿色加金黄;丝瓜炒肉片,荤素搭配;丝瓜咸菜汤,令人胃口大开……爸爸、妈妈看了乐开怀。

到了夏天,吃罢晚饭,一身臭汗,便去老虎灶泡开水,一分钱一热水瓶开水,我们躲在家里洗澡,那些男人则穿着短裤,在弄堂里用凉水冲澡,小路被浇得像水塘。

洗完澡,感到房间里太闷热,那时没有电扇,更没有空调,大家都搬着椅子来到弄堂里乘风凉,有人甚至搬出躺椅睡在弄堂里,那时治安甚好,不用担心坏人,我们也在家门口乘凉,听大人讲故事,那是夏夜里最愉快的时光,一直要熬到深夜才回去睡觉。安静的夜里,弟弟的房间蟋蟀盆传出了“蛐蛐”声,我被吵得难以入眠,起床后生气地叫他明天处理掉,影响我们睡觉。可是,弟弟不但没有处理掉,反而还给我们传授知识:“把两只蟋蟀放入盆,双方打斗起来。撕咬几个回合,胜方会连追带咬,身体前冲抖擞,不停鸣叫,以示胜利。败方触须即逃。”

哦,蟋蟀原来这么有趣啊,在往后的日子里,我会拿着手电,帮弟弟一起捉蟋蟀,分养起来,分养蟋蟀的“小屋”是竹节段做的。逗引蟋蟀打斗的丝草在野地里随处可见。把草穗头中心撕开少许,使穗头向下捏成一束,再向上反向抽扯,丝草头就形成毛须束。用这种天然丝草逗引蟋蟀,它以为有敌方同类,就会鸣叫吓唬对方,过后再用丝草逗引,它就会开牙向前冲咬。

弟弟说:“打斗比赛前,要用丝草逗引蟋蟀,很容易使其开牙。在开牙的同时,还听听到“蛐蛐”的叫声,非常好玩。”往后随着年龄增长,弟妹都长大各有家庭,才与蟋蟀拜拜。

人生难免会有几多遗憾,随着时间飞速而过,二十多年前,小时候住过的老房子终于拆了,马路变宽了,但儿时的乐园却销声匿迹了,有些遗憾,也终生无法弥补,比如说,我们的后代已无法生活在真实的弄堂里。72家房客那种犹如血脉和亲情般的感情,这恐怕是我们这一代人集体的遗憾了。

如今,高矗的楼房里,虽然常飘散着油烟味,每家的阳台也晒着衣服,虽有烟火气,但弄堂留给我们这代人的欢乐和人情,只能在记忆里搜寻。再也看不到清晨排队倒马桶的老老少少和煤球炉升起的袅袅烟雾;再也看不到在自家门前摇着蒲扇喝着小老酒纳凉的爷叔和弄堂口“老皮匠”忙碌的身影;再也无法邂逅永远西装笔挺拄着拐杖的老克勒……原本弄堂里的喧嚣繁忙和活色生香已一去不复返了!

我时常会想,眼见弄堂在一条条的消失 ,房价地价越来越贵,连到弄堂里喝杯茶都很昂贵,到弄堂里吃顿晚餐更是一件很贵族的事情。

茶余饭后,净净手,安安心,心宁气定地拿一本小人书在手里, 一小段时光,一定又回到了从前慢生活,回到自己曾经生活过的弄堂里……

胡兰,笔名古米,浙江宁波人,1964年建军节出生于上海。上海华东政法学院法学专业毕业, 中国散文协会会员,上海作家协会会员,上海市公安局从事侦查工作。业余时间读书笔耕,先后在《新民晚报》《人民公安报》《档案春秋》《人民警察》等报刊发表作品数十万字。出版散文集《幽兰凊香》《品茶人生》,曾获得由中国散文学会等主办的首届“真情人生”散文征文二等奖,散文《难忘外婆》获2010年度最佳散文新作奖,并被选入该年度《中国散文经典》一书,多次获得《人民警察》杂志优秀作品奖等奖项。

胡兰,笔名古米,浙江宁波人,1964年建军节出生于上海。上海华东政法学院法学专业毕业, 中国散文协会会员,上海作家协会会员,上海市公安局从事侦查工作。业余时间读书笔耕,先后在《新民晚报》《人民公安报》《档案春秋》《人民警察》等报刊发表作品数十万字。出版散文集《幽兰凊香》《品茶人生》,曾获得由中国散文学会等主办的首届“真情人生”散文征文二等奖,散文《难忘外婆》获2010年度最佳散文新作奖,并被选入该年度《中国散文经典》一书,多次获得《人民警察》杂志优秀作品奖等奖项。