打开国家文化部“中华民族20世纪舞蹈经典作品”的名册,大型芭蕾舞剧《白毛女》赫然在目。1965年,这部完全由中国艺术家打造的芭蕾舞剧正式上演。据不完全统计,此剧自创排至今,演出已逾二千场。特别是1972年被拍成电影公映后,受众更是遍布海内外。它曾东渡扶桑,为中日邦交掀起“芭蕾外交”的旋风;它又出访西欧北美,将文化友谊洒遍世界。其影响之大、影响之广为它类舞剧所不能及。

五十五载光阴倏忽而过,人们对“白毛女”的关心从未淡去。这张文化名片以它绚丽的色彩在上海文化史上写下了浓重的一笔。伴随此剧的诞生,主创者们回忆在悠悠岁月中创下的辉煌,不由令人振奋,让人感慨万千。我们可以看到,一部经典作品的问世,有多少人为之奉献智慧,多少人为之辛勤浇灌,多少人为之日夜奔忙。当作品不朽于人间时,我们将永远记住曾为它诞生而呕心沥血的艺术家们。

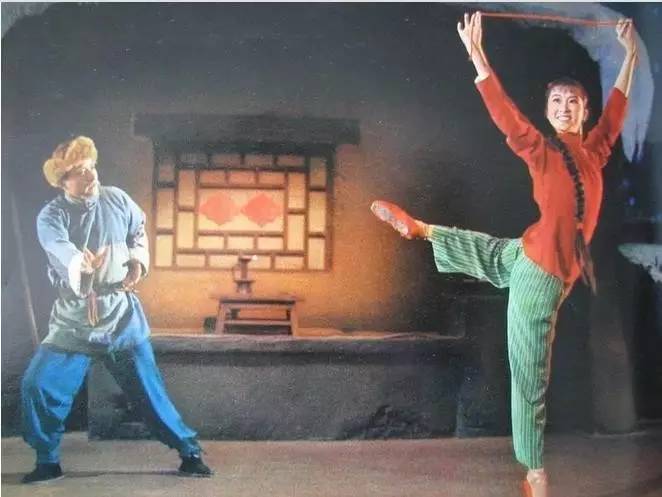

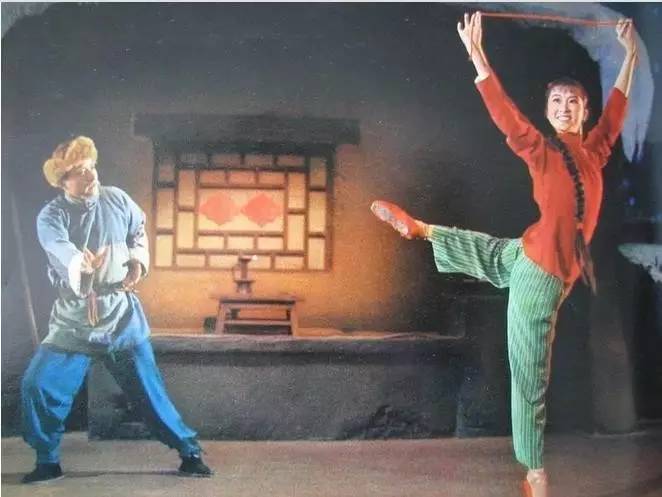

《白毛女》剧照

经典作品源于排练课的小品

1929年,一个女孩呱呱落地。1934年,苏联侨民索科尔斯基来到上海,开始私人教授芭蕾舞,当时只有5岁的她被送往学习。她就是日后成为中国芭蕾教母的胡蓉蓉。

胡蓉蓉

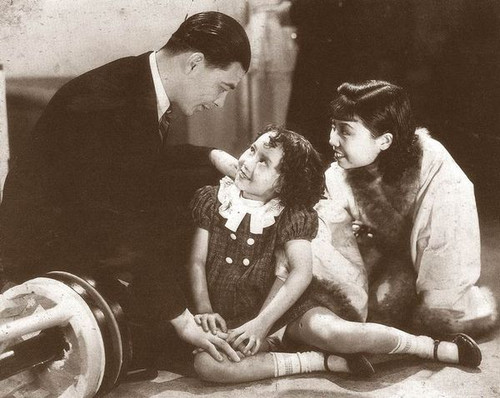

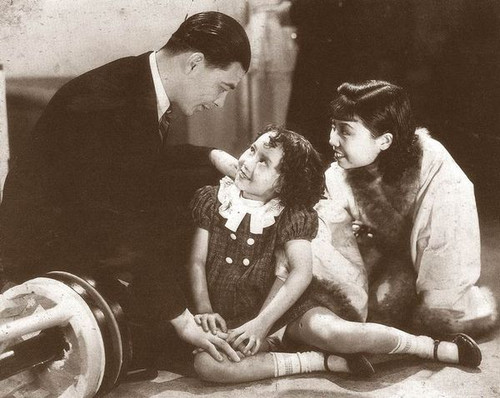

除了舞蹈,胡蓉蓉对电影也十分的痴爱,6岁时,即参演电影《父母子女》,后又参演了由夏衍编剧、张石川导演的《压岁钱》等。这些电影中穿插她精彩的芭蕾舞、踢踏舞表演,人们将这位童星誉为“中国的秀兰·邓波儿”。

童星胡蓉蓉(中)参演电影《压岁钱》(1937年)

胡蓉蓉毕业于震旦文理学院。1950年应上海戏剧专科学校之邀,担任该校舞蹈教师,从此正式开始其芭蕾舞教育和创作的艺术生涯。60年来,她曾先后担任上海舞蹈学校副校长、名誉校长,上海芭蕾舞团团长,上海市舞蹈家协会主席、上海市文联副主席。

在上海南京西路陕西南路拐角处的公寓里,坐在我对面的就是一代宗师胡蓉蓉。然而她丝毫没有架子,回忆往事,依然是那么的平静。

上世纪五十年代初,一个偶然的机会,胡蓉蓉观看了歌剧《白毛女》。不久,又观看了由它改编的同名电影。

这是1945年,根据晋察冀边区白毛仙姑的民间传说,延安鲁迅艺术学院集体创作出歌剧《白毛女》。故事描述了一个贫农的女儿——喜儿,在旧社会因遭受恶霸地主黄世仁的残酷迫害,逃进了荒无人烟的深山,变成了“白毛女”。后来八路军来到了她的家乡,喜儿重见天日获得新生。不论是歌剧还是电影,《白毛女》以其感动人心的故事,朴实而多彩的音乐,优美动听的歌曲,在胡蓉蓉脑里留下了不能磨灭的印象。

大约与此同时,1952年,国家总理周恩来向战后第一个到中国访问的日本国会议员帆足计赠送了电影《白毛女》。带回的电影被舞蹈家清水正夫、松山树子夫妇看了,即刻两人被影片中人类战胜苦难、走出苦难、积极向上的精神所感动。两人遂将《白毛女》改编成芭蕾舞,并在东京首演获得成功。1958年,应周总理之邀,松山芭蕾舞团来中国访问演出。周总理特意把歌剧和电影中白毛女的饰演者王昆、田华找来,安排了一次中日“白毛女”的团聚。

消息传来,中国舞蹈界震动了,特别是搞芭蕾舞专业的,他们意识到危机,用当时的话说:“中国芭蕾一定要革命,不然就要被工农兵所抛弃”。不用说,这同样刺激了上海。它催生了芭蕾舞剧《白毛女》的诞生。

1960年,上海市舞蹈学校成立。在延安当过西北文工团党支部书记的李慕琳任校长,胡蓉蓉从上海戏剧学院被调到舞蹈学校任副校长,分管教学。当时舞蹈学校的教学大纲、教材,直至实习排练的节目全都参照苏联芭蕾学校的模式。由此,李校长指出,如何使芭蕾走上民族化的道路,如何使中国也有属于自己的芭蕾舞,特别是学生在实践排练中也有中国自己的节目,这是我们应该经常思考的问题。

于是,排一段“白毛女”的独舞充实到排练课中去的想法慢慢形成。1962年,胡蓉蓉正式向学校党支部提出建议。她的想法很快得到李慕琳校长的支持,并让傅艾棣老师作为助手,与胡蓉蓉一起进行探索和实践。考虑到当时芭蕾舞科的学生才四五年级,要排舞剧和塑造人物的困难,胡蓉蓉提出先选择电影《白毛女》中奶奶庙的那个片段进行尝试。电影中,喜儿与黄世仁、穆仁智在奶奶庙中只是擦肩而过。胡蓉蓉则把它改编成喜儿与黄世仁、穆仁智在奶奶庙中相遇并进行了一场斗争。小品排成后,邀请中福会儿童艺术剧院院长严金萱为其作曲。

这虽是段排练小品,但有人物有情节,得到大家首肯。于是,胡蓉蓉们有了创作小型芭蕾舞剧《白毛女》的想法。该剧设计长度半小时,采用倒叙手法,共二场四景。从白毛女顶着风雨上山,到奶奶庙里与黄世仁、穆仁智相遇,参了军的王大春来到山洞找到喜儿与其相认,迎着太阳走出山洞。

小芭蕾舞创编完成,即参加1964年第五届“上海之春”的演出。没想到这简短的芭蕾舞演出后竟获得了好评。

这大大鼓舞了舞蹈学校。胡蓉蓉与傅艾棣决定开始进行中型芭蕾舞剧《白毛女》的创作。全剧七个场次,长度一个小时。作为外来艺术的芭蕾,善用肢体语言来表达,而如今要用它来反映中国人民的革命斗争和现实生活,有一定难度。于是编导们决定从内容和人物出发,首先打破西洋芭蕾原来的程式,在舞蹈编排方面,除了运用芭蕾中的语汇和技巧外,努力学习中国戏曲中的手、眼、身、法、步的表现方法,有选择地将它结合到芭蕾中去,同时又吸收中国民族舞蹈的表现手法,创造具有中国气派和民族特色的新芭蕾语汇。

1964年10月,中型芭蕾舞剧《白毛女》创作完成,同年在徐汇剧场演出,获得观众好评和市委领导的肯定,于是决定将中型芭蕾舞剧《白毛女》发展为大型芭蕾舞剧。上海舞校为此加强编导的力量,增加林泱泱和程代辉两位老师,并邀请戏剧大师黄佐临担任艺术指导。

佐临先生的确是个“大指导”。他首先对舞剧内容提出了新的创意:其一,把原歌剧中杨百劳喝盐卤自尽改为黄世仁上门逼债,杨百劳和喜儿在与黄世仁、穆仁智的抗争中,杨百劳被打死。这样更突出了贫下中农的反抗精神,在艺术处理方面,也更利于用肢体语言来表达的优势。其二,建议增加一场“荒山野林”的戏。喜儿逃亡荒山野林中,受尽艰辛,喜儿由黑发变成了灰发,又由灰白变成了白发的形象,可由四个女演员来扮演,这样既充分发挥芭蕾舞剧中女独舞的特点,同时可调动舞台上布景、灯光、化妆等手段,把喜儿变化成长过程,完全体现在舞台上。这个取名为“春风吹又生”的浪漫主义的创作手法得到了大家一致的称赞。由此大型芭蕾舞剧《白毛女》全剧分为:序幕,黄世仁家大门口;第一场,杨百劳家;第二场,黄世仁家;第三场,芦苇塘边;第四场,深山野林;第五场,村头;第六场,奶奶庙;第七场,山洞;第八场,广场。演出时间为一个半小时。

运用芭蕾中的舞步、动作、舞姿和技巧,有选择地运用由小到大,由弱到强,由艰难到激烈,并结合中国民族民间舞中的动作和技巧、舞姿等来刻画人物的成长和发展,在《白毛女》创编中都充分应用。

喜儿在黄世仁家遭受百般虐待和毒打,喜儿用“点步反身”动作表现了她在遭受迫害时的顽强意志。此外喜儿在遭受到黄世仁企图非礼时,用了一个双人舞中快速“碾转”动作,然后喜儿猛地打了黄世仁的耳光,表现了喜儿不畏强暴,奋力反抗的精神。

又如喜儿在逃跑途中,充分运用了芭蕾中在足尖上移动的舞步和技巧来表现喜儿既机智又艰难地逃避了穆仁智和打手们的追捕。反面人物的追捕步伐,是从生活中提炼出来的动作与芭蕾动作结合而成的。打手以为喜儿已投河自尽,做了一个“单扑虎”动作(戏曲中技巧动作),形象化地表达了喜儿投河这个意思,并讽刺了打手的愚蠢。

中国芭蕾如何继承古典芭蕾精华,结合中国传统文化元素,芭蕾舞剧《白毛女》在这方面进行了有益的实践探索。如关于杨白劳人物的塑造。西洋芭蕾中的老人扮演者一般都由哑剧演员来扮演,基本上没有什么表演手段。可在芭蕾舞剧《白毛女》中,戏曲表演成为刻画杨白劳的主要手段。

那天,胡蓉蓉来到长乐路周信芳的府第,专程拜访京剧大师周信芳。周先生认为,表演要从心里出来,结合舞蹈,则技巧要和情感融合。当场,周先生以《徐策跑城》说戏。周先生的现身说法给了胡蓉蓉很大的启发。

饰演杨白劳的是老演员董锡麟,在胡蓉蓉和严金萱的引荐下,上门接受周先生亲授。剧中,杨白劳迈着顿挫而有力的步伐冒风雪而行,最后举着扁担屹立于风雪中。这是编导们根据剧中的内容和人物特点,用民族舞步结合传统戏曲的表演手法来刻画杨白劳。

周先生告诉董锡麟,“僵尸”是戏曲表演的一种程式动作。演员在表演时,身躯向后倒下,表示死去或昏厥。“僵尸”分软、硬两种。“软僵尸”,上身向后仰下,待到一定程度时,便向后倒下。“硬僵尸”,则是身躯笔挺,突然向后倒下,以表示突闻恶耗或急变,以致昏厥或死去。如京剧《清风亭》中的张元秀,突然不见张继保,以致一急厥倒。当年,周信芳演此角色,感情真挚,颇为精彩。但“硬僵尸”难度极大,演员需要有一定的基本功才能达到。

董锡麟当即表示,我选难的。于是,他在处理杨白劳倒地时,则运用戏曲中“硬僵尸”的技巧。这让杨白劳人物艺术形象更为丰满,致使观众对杨白劳这一倒地动作至今不忘。

同时,剧组还邀请“江南第一名丑”刘斌昆作指导。对黄世仁和穆仁智两个反面人物,从外形动作和脸部表情,特别用眼神的表演来刻画。

一年后的1965年,大型芭蕾舞剧《白毛女》正式亮相第六届“上海之春”。一经上演,便引发强烈反响,由此轰动全国。专家一致认为:“该剧是将芭蕾艺术与中国人民革命斗争生活相结合的尝试。”“并从京剧和中国民间舞中吸取动作与芭蕾舞技、技巧相糅合。舞剧不仅用广为传唱的歌剧音乐作为音乐主题,还把人声伴唱引进芭蕾表演而使歌舞结合,使芭蕾有浓郁的民族风格,是创作上的重大突破。”(《上海文化艺术志》)

1966年,《白毛女》走出上海,4月30日在北京公演。翌年4月24日,毛泽东主席在北京看了演出,说:“《白毛女》好!”

大胆地“三结合”再造新声

芭蕾舞剧《白毛女》的音乐作曲是严金萱,其爱人就是曾催生小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》诞生、时任上海市委宣传部副部长的孟波先生。在湖南路8号孟家客厅里,严老师说起为《白毛女》作曲,大为感叹:太不容易了!

严金萱与爱人孟波

1942年,孟波来到延安,任延安鲁艺音乐系的教员、戏剧音乐系资料室主任。而此时被称为“晋察冀军区的金嗓子”的严金萱已早到延安三年。这位祖籍贵阳,1938年就担任贵州省工委交通的女共产党员,到了延安就进入抗日军政大学学习,并在晋察冀军区冲锋剧社、中央管弦乐团里担任独唱和歌剧演员。她在大型歌剧《兰花花》中饰演兰花花,还在《黄河大合唱》中独唱《黄河怨》,悲壮的歌声唱得台下二三千观众边流泪边鼓掌。

延安时期的严金萱

1945年3月,奉聂荣臻司令员的调令,严金萱回延安鲁艺学习。当学校举行音乐会时,台下的孟波被严金萱的歌声所打动。同样,当严金萱知道,1937年,她参加抗日救亡歌咏活动时常唱的那首《牺牲已到最后关头》的作曲,是自己的老师孟波时,动情地引起了心灵上的共鸣。1946年,两人在延安窑洞结为伉俪。

建国后,孟波成为中国音乐界和上海文化界的领导之一。而严金萱进入中央音乐学院深造,1952年毕业后,被调往上海文艺剧院担任领导。

严金萱是一位在音乐创作上风格独特并有突出成就的作曲家,也是一位从事艺术教育的教育家。当胡蓉蓉等开始创编芭蕾舞剧《白毛女》,邀请严金萱为其作曲时,她很是高兴。因为,她是老延安,对于歌剧《白毛女》是再熟悉不过了。但正式接受这个重要任务后,她却陷入了沉思。因为她知道,歌剧《白毛女》已是一部划时代的作品,家喻户晓,要在这座艺术峰峦上再造新声,把浓厚的民族色彩与西方的芭蕾舞剧结为连理,其“难度”可非一般。

那天,严金萱回到家即向孟波要救兵。孟波一番鼓励外,只说了四个字:创新、突破。严金萱连夜查看完音乐资料后,第二天即与编导程代辉、傅艾棣商量:去河北、山西农村,进一步了解白毛女故事发生地的人民在抗战时期的情况。果然不虚此行。他们来到乡村,一边收集、采访有关民间音乐、戏曲音乐与民间舞蹈资料,一边与当地乡民座谈。这次重返故地,让她们再次感受老区人民对共产党、八路军的衷心拥护和无限热爱,特别是群众喜欢的民间音乐、戏曲音乐,为她创作舞剧《白毛女》音乐提供了丰富的素材。

歌剧《白毛女》已为大家所熟悉,而芭蕾舞剧是种新的文艺样式。为此,严金萱决定:将“原有的、经过发展的、新创作的”三部分音乐——结合而融为一体,突破芭蕾舞剧根本不唱(或极少唱)的旧框框,采用“声乐伴唱”这一我国群众喜闻乐见的载歌载舞的民族形式,融汇到西洋芭蕾中去。

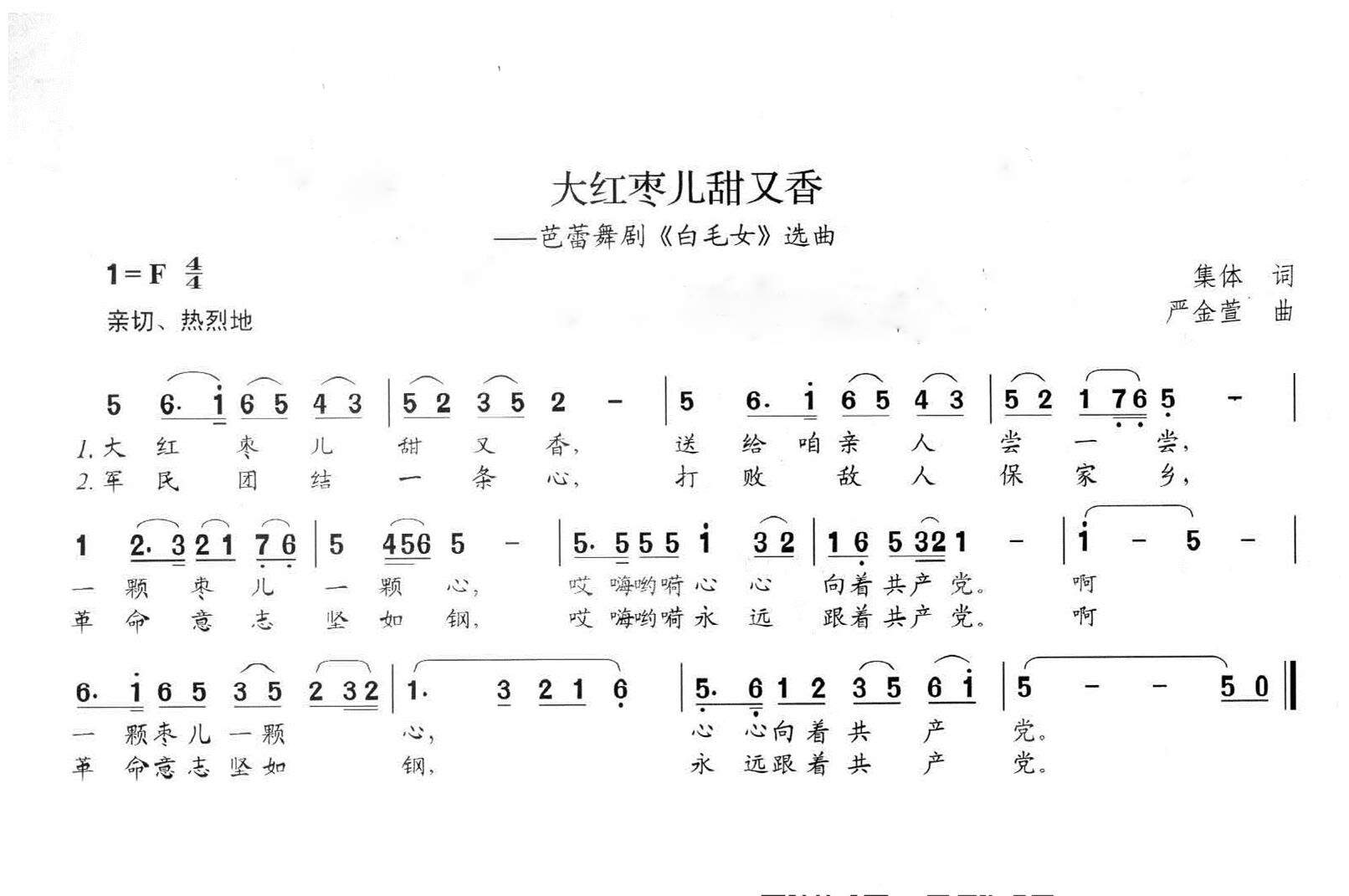

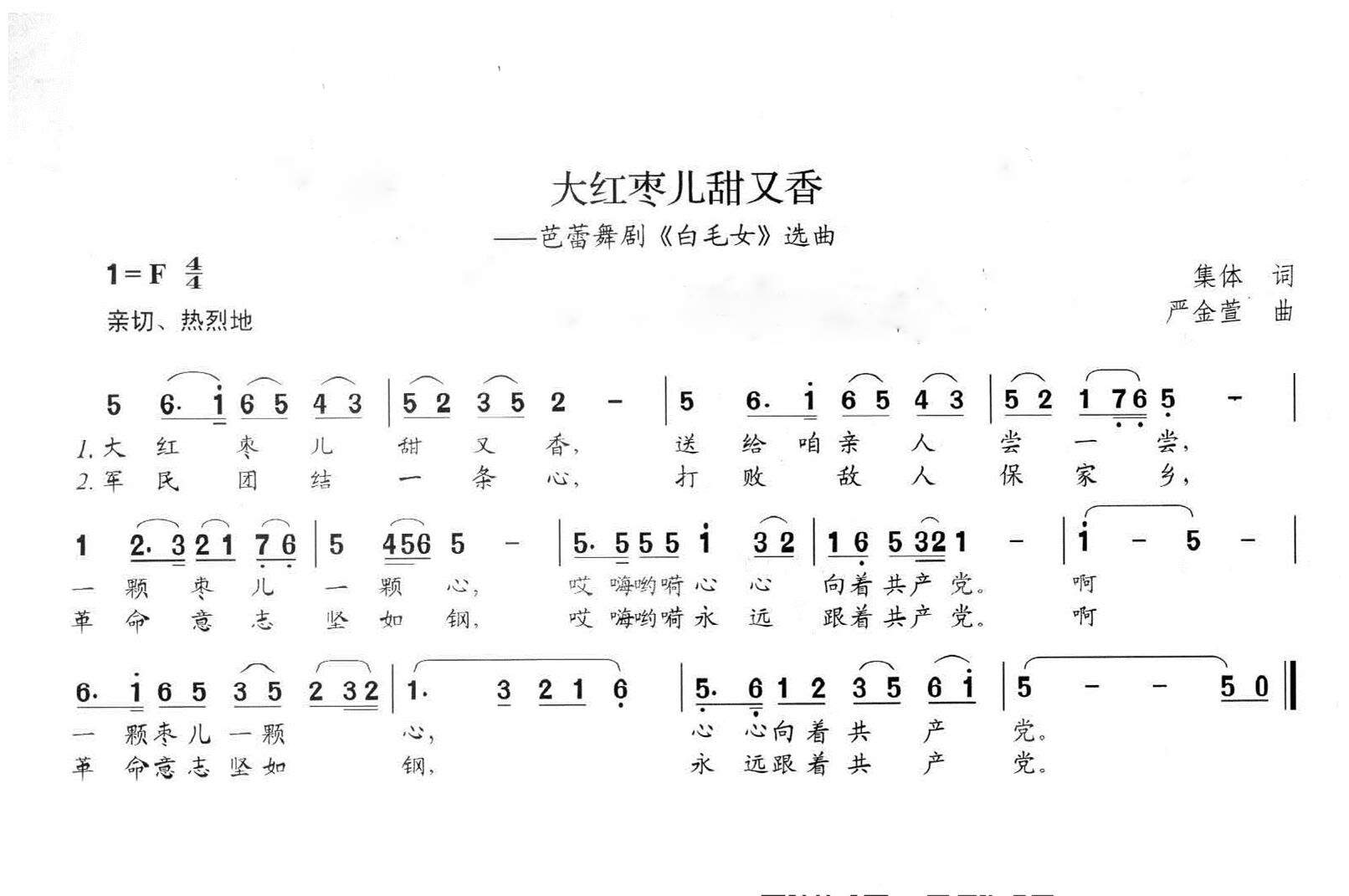

这样,除了保留《北风吹》《扎红头绳》等原歌剧选曲,并加以改变外,严金萱新创作了《序歌》《我要冲出虎狼窝》《盼东方出红日》《大红枣儿甜又香》《相认》《百万工农其奋起》等独唱、女生小组唱、对唱、合唱歌曲,以鲜明、高昂、刚健而抒情的音乐语汇,烘托人物,开掘主题。同时,运用当年抗日战争时期根据地流行的一些革命歌曲如《参加八路军》《军队和老百姓》《三大纪律八项注意》等,使时代背景更为鲜明,环境气氛更真实、更亲切。而在乐曲、舞曲创作方面,吸取了华北民歌、河北山西梆子音调;乐队配器中采用中国民族乐器与西洋乐队结合的方式,而三弦、笛子、板胡在主要人物喜儿、杨白劳、黄世仁出场时作特色乐器使用。

整个舞剧音乐创作中,以杨白劳、喜儿、黄世仁三者的音乐主题贯穿全剧,根据剧情加以变化和发展,为全剧在唱和跳中得到圆满的结合。

作曲家、后担任上海市文联主席的朱践耳对此专门著文评论。他认为,严金萱将三部分音乐如此融合地结合在一起,十分成功。而新写的歌曲是这部舞剧音乐的重要成绩之一。在音乐作品中采用流行的革命歌曲,是常用的手法,但像严金萱这样与主题思想密切结合,用的如此恰到好处的还不多。

朱践耳举例:我特别喜欢第一场的《窗花舞》,曲调新鲜可爱,实际上是对天真活泼的喜儿形象的一个重要补充,并为以后喜儿的遭遇形成强烈的戏剧性对比。还有第四场的《大刀舞》,它表现了八路军的威武,同时也是王大春的形象的补充。其他如《红枣舞》等音乐都很出色,这些音乐起到绿叶扶红花的作用,使整个舞剧音乐色采丰富而又有统一。

芭蕾舞剧《白毛女》的成功,音乐功不可没。但严老师告诉我时,特别指出,“这是众人智慧的结晶”。当时中福会儿童艺术剧院的专职作曲张鸿翔和上海歌剧院的作曲陈本洪,披星戴月,含辛茹苦,合作完成了总谱配器。作曲家、歌剧《白毛女》作曲之一的瞿维先生,不仅参与修改工作,而且花了三个多月为总谱定稿。而时任上海市委宣传部部长杨永直、副部长孟波,不仅是当时的组织领导,还直接参与创作和指导。舞剧中一些新创作的《序歌》《盼东方出红日》《大红枣儿甜又香》等,系由杨永直、孟波作词。在以前的演出说明书上词作者的署名冠以“集体”,现在应该还原真相,公开正名了。

《大红枣儿甜又香》恢复作词为杨永直、孟波

民族芭蕾之路其修远兮

芭蕾舞剧《白毛女》的男主角王大春的饰演者是凌桂明。当年,无论大跳、旋转还是与两位女演员茅惠芳(喜儿)和石钟琴(白毛女)的配合,都是那么轻盈、和谐与完美。无论是他的外形还是气质还是表演,都符合那个时代充满革命精神的“帅哥”的标准。难怪广大观众难以忘怀自己的“梦中情人”。

凌桂明是上届上海市舞蹈家协会主席,曾任上海市舞蹈学校校长、上海戏剧学院舞蹈学院院长。在舞蹈学院和市文联舞蹈家协会的办公室里他曾两次接受我的采访。谈着“白毛女”,“激动,欣慰”,这是我对他的概括。

凌桂明

1943年11月,凌桂明出生于上海市郊青浦的一个农民家庭。作为农民的儿子,最常见的命运莫过于长大之后和父辈一样,面朝黄土背朝天,去干农活和种庄稼。

凌桂明小学毕业之后,却回家种田了。可小时候瘦弱的身体干不了重活。两年后在老师的鼓励下又回学校念书了。

命运转机在1960年。上海市舞蹈学校来青浦招生,已长高的农家美少年被招考老师一眼相中:身材比例特别好,人又长得漂亮,特别适合跳芭蕾。

不过这时凌桂明已经17岁,这个年龄开始学芭蕾显然晚了。

但能吃大苦的他向大龄发起了挑战。说来有点可笑,其中最大的缘由不是他一心想成为舞蹈家,那时候他还真没有这么远大的理想,而是学校里的条件太好了,物质生活丰富。比如对于一个农村孩子来说,在家大概一个星期才能吃一次肉,而在舞蹈学校却天天都能吃到。因此,他特别珍惜这来之不易的生活,唯一能够表达的就是勤学苦练,要让自己成为最好的学生,对得起老师,对得起学校。

凌桂明在舞蹈学校

还是那句老话,功夫不负有心人。不久,凌桂明成为班上最优秀的学生。学校有什么演出活动,都会安排他担任男主角。像《天鹅湖》中的王子,是他当时常跳的角色。

凌桂明和他的同学刚进学校时,学的都是古典芭蕾,讲究的是动作优雅而舒缓。可不久,民族化上升为国家和时代要求,特别是将民族歌剧《白毛女》改编成芭蕾舞剧时,让凌桂明们赶上了。

当然在那个时代,除身材和艺术各方面的条件外,家庭出身尤为重要。他是农民的后代,根红苗正,很快就被定为男主角王大春的扮演者。那年,他22岁。

《白毛女》的男主角没那么好当。一开始,怎么跳都不像大春,更像《天鹅湖》中那个多愁善感的王子。如“大刀舞”,这借鉴的中国戏曲舞蹈,他跳时,王子的痕迹太深,进入不到新角色中。为解决难题,他和他的同学被学校安排去下乡体验生活。他们来到奉贤一个生产队,住在破烂的茅草房,通过访贫问苦来体会和感受大春的内心。同时又来到部队体验生活,大太阳底下一站就是几个小时。就这么练了很长一段时间,凌桂明自己也感到了有一种脱胎换骨的感觉。

当他重新回到《白毛女》的舞台,演大春时紧握双拳,蹦跳有力,此时大家由衷地赞叹:这才是英姿勃发的王大春。

凌桂明当年饰演大春

1966年,凌桂明从舞蹈学校毕业,这时他在舞台上已经跳了两年的大春,舞技越来越成熟和稳健,可练功他一天不懈怠。我当年曾去虹桥团部看过他们的训练。那时晚上在福州路市革委礼堂(后来的市政府礼堂)演出。可下午必须到团里练功,没有几百个自转,不会停下。

五十多年过去了,回头再来审视这部芭蕾舞剧,它留给的思考依然良多。凌桂明说,上世纪五六十年代的中国,在某种意义上已经实现和体现了我们民族百年来的许多理想,当时中国洗刷了民族屈辱,民心昂扬、团结而振奋。《白毛女》的题材刚好是延续了人们反抗旧势力、反抗压迫的革命情节,抒发了人们进一步巩固来之不易的新生活的决心。因此,从舞剧的选材上来说它就具有广泛的群众基础,为大家所熟知、所接受。“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”,这一社会命题不仅得以充分阐发,而且赋予舞剧一种非常别致的艺术特色。“喜儿”“杨白劳”等人物形象其实就是旧社会受压迫的贫苦百姓的缩影。人们看到过去心惊胆战的生活,又唤起心中对新生活的向往,于是艺术的功能起了作用,深刻主题所揭示的重大意义得以延续。

芭蕾舞剧《白毛女》是我国民族芭蕾探索的代表作品之一。在塑造人物方面,既运用芭蕾语汇,又吸取中国民族民间舞、传统戏曲以及武术之长来充实和丰富表现手段。为此编导和演员都做了很多努力。演员有专门的毯子功课,还专门学习戏曲的刀把子功等。而“大红枣舞”是河北秧歌与芭蕾舞结合,“红头绳舞”也是从人物的客观形象入手,在动作编排上力求朴实和亲切;“大春变奏”则充分利用男性芭蕾原本的力量和技巧之美,通过符号性的舞蹈姿态、手势等的结合,表现了革命人的勇敢刚直。

为探索民族芭蕾,舞剧《白毛女》的主创人员从动作、音乐、服饰、戏剧结构等方面都在力求民族化。但是,从今天的视角客观的讲,《白毛女》民族化的探索任务远远没有完成,在动作的衔接、动作的运行轨迹方面的尝试和探索才刚刚开始,中西两种文化形态下产生的动作运行规律的差异如何融合在该部舞剧,尚没有得到很好的研究。在舞蹈姿态、手型等方面所做的改造在当时来说虽已经具有了里程碑式的意义,但如何在舞蹈本体上探索芭蕾的民族化依然是“路漫漫其修远兮”。

芭蕾舞剧《白毛女》留给今天人们的,不仅仅只是它在中国舞蹈发展史中的地位,而我们应去思考的:在今天这样一个知识更新飞速、多元思想共融的时代背景下,如何创作出体现时代风貌、反映社会现实、反思社会发展的“深刻”舞剧,那更是任重而道远。

周恩来总理看了十七遍《白毛女》

生于1945年的石钟琴,当年就读上海五四中学。1960年,15岁的她读高一。一天,路过石门一路333号,顿时被门口贴着的上海舞蹈学校招生通告吸引了。原本就欢喜跳舞唱歌的她,几天后来到这里,在一片青草地,几棵绽放的白玉兰前的小洋楼里等候考试。

“考试就是拉韧带。量腿的长度与身体的比例,手的长度与身体比例。还要手指并拢,弹跳,做些动作。” 经过初试、复试,石钟琴接到了被录取在芭蕾舞科的通知。

进了舞蹈学校石钟琴才知道,被称作流动雕塑美的芭蕾有多辛苦。每天拉韧带、压腿、练腰等一系列训练枯燥无味。当时舞蹈学校希望早点出演员,计划是三年培养一批。而芭蕾的培养三年绝对不行,别的不说,上台脚就发软,最后还是推迟毕业,学了六年才出师。

石钟琴

石钟琴的爱人张元民,电影摄影家,曾任上海摄影家协会主席、上海市文联副主席。十年前为采写《摄影师遇上了“白毛女”》,我来到位于虹桥的他们的家。于是,我与石老师相识。

石钟琴(张元民摄)

张元民在家中向笔者讲述其爱人石钟琴的故事(信芳摄)

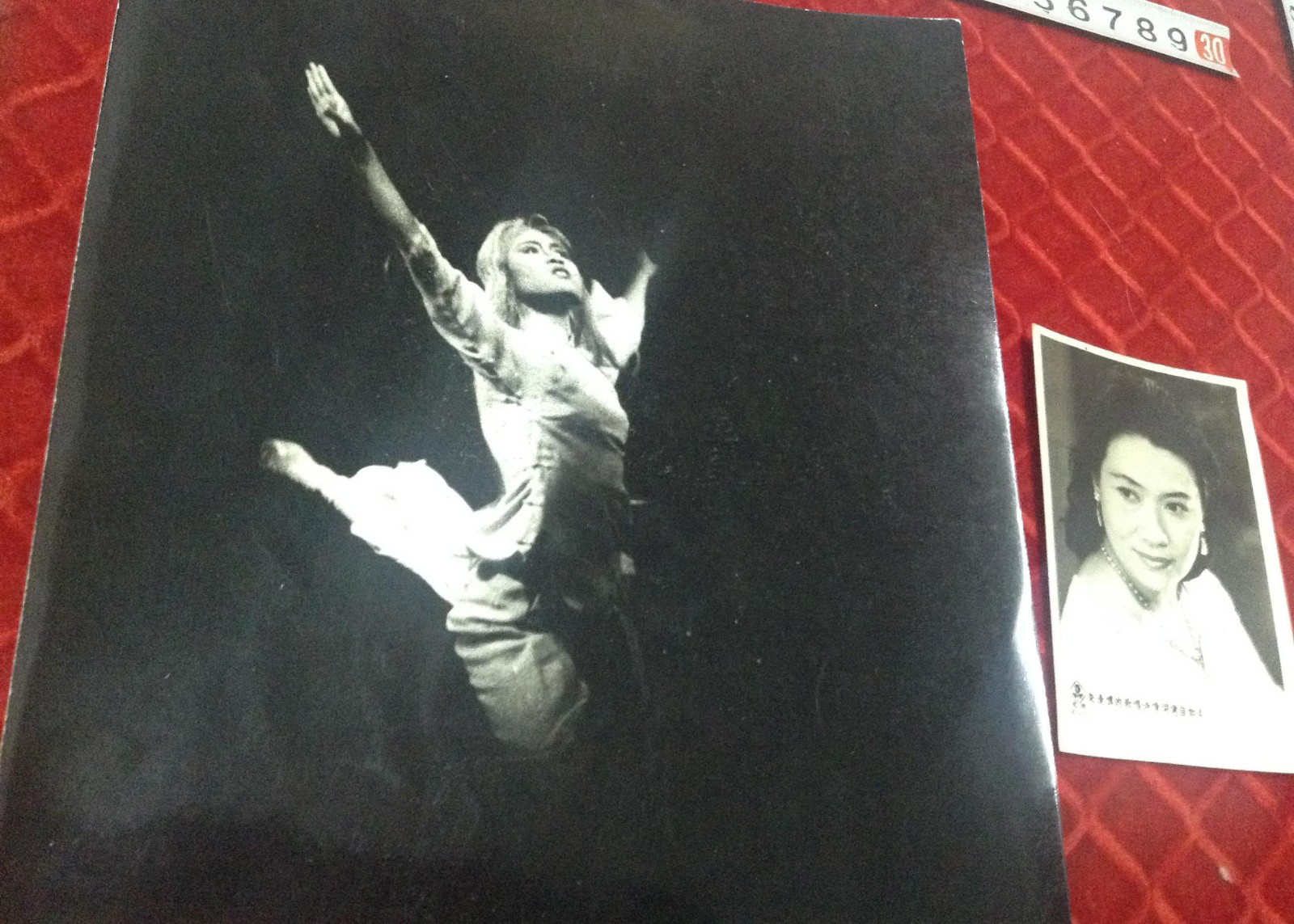

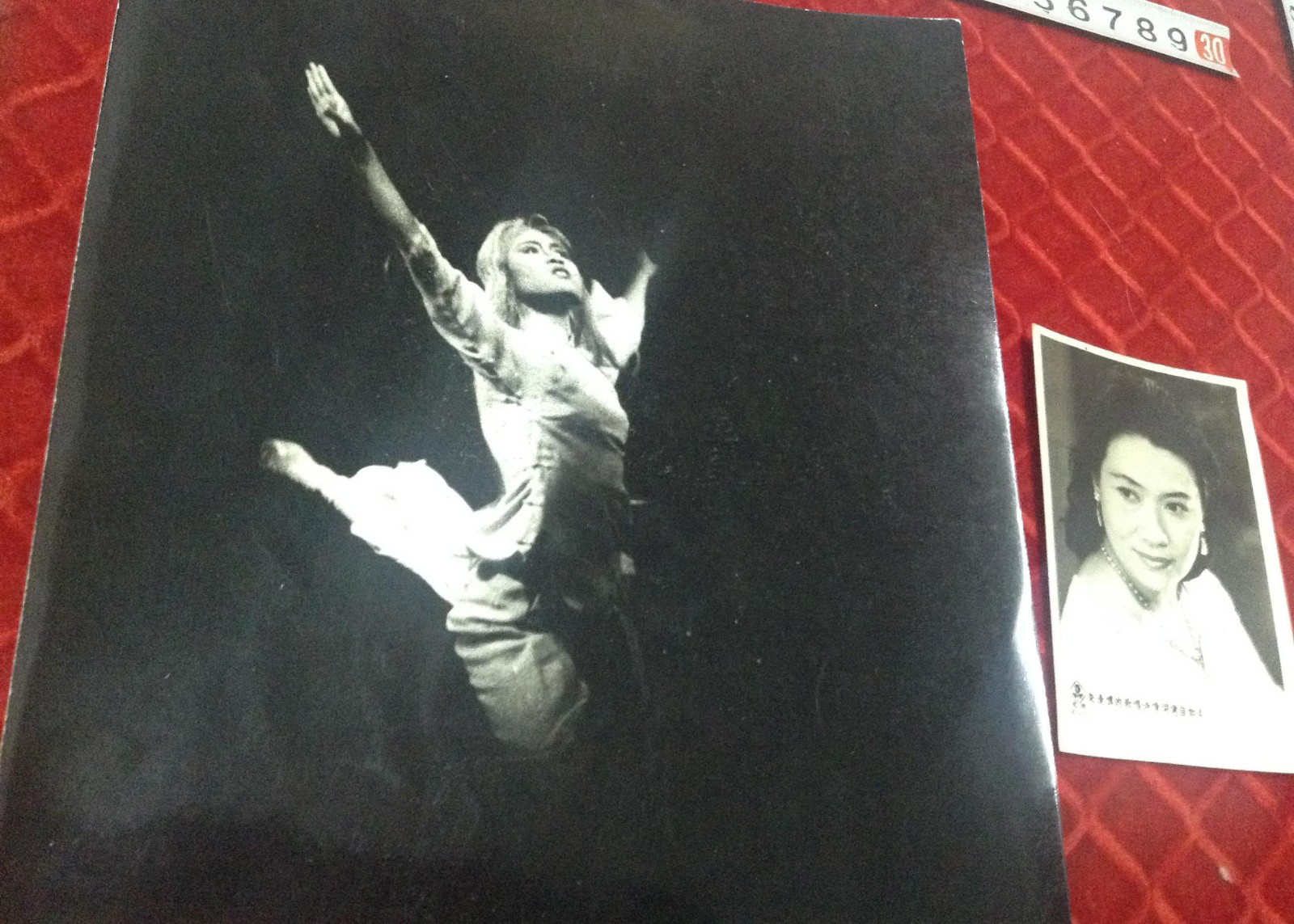

石钟琴告诉我,先于她饰演喜儿和白毛女的有蔡国英、顾峡美、余庆云等。她在中型舞剧里,还是跳群舞的。当排演大型舞剧时,她才被选上扮演白毛女。

慢慢《白毛女》的演出任务越来越重,很多外事活动都要参加。而原先扮演白毛女的几位演员,有的身体不好了,有的体型开始发胖,台上演员不够用,需要人顶上去。中间换了好几轮。1969年,广交会前夕,团领导找到石钟琴,决定让她上台饰演“白毛女”。自此,一跳就是十几年,而她的名字与白毛女相系一生。

说起“白毛女”,当年的情景又一幕幕重现在石钟琴的眼前。那时《白毛女》中的“喜儿”由两个演员来完成,即她和茅惠芳。茅先出场,饰演天真纯朴的“黑发喜儿”,她后出场,饰演苦大仇深的“白发喜儿”。原因有三,一是人物性格不同,舞蹈设计风格也不同;二是因为喜儿的头发从大辫子到白头发造型来不及换;三是喜儿全场舞蹈消耗体力太大,一个人难以完成。在上个世纪七十年代,几乎天天要演出。

石钟琴家中墙上挂着她饰演的《白毛女》剧照(信芳摄)

这批虽生在旧社会,却长在红旗下的演员,没有白毛女那种苦难生活的经历,要演好白毛女还真不易。比如第六场,白毛女在雷电交加的夜晚,偷偷下山来到奶奶庙拿供果充饥,正巧碰上来此避雨的黄世仁、穆仁智。当时老师要求演员的眼神要表现出仇人相见分外眼红、怒火胸中烧的表情。可石钟琴却恨不起来,因为饰演反派角色的都是自己的同学,他们的动作设计又都接近戏曲丑角的造型,眼睛看着他们,不仅狠不起来,而且忍不住还笑出声来。那天,正巧胡蓉蓉老师路过,她没有责怪,反而耐心启发,还向她示范。石钟琴惭愧地开始自责。回家后,她再也不能平静,拿出剧本细细研究,又回想电影《白毛女》田华的表演,由此来把握人物仇恨的心理。第七场山洞中,为更好地表现白毛女和大春相逢时的喜悦心情,老师提高了舞蹈技巧的难度系数,需要完成单腿转带转身的技巧。这,难不了石钟琴,每天练习不下三百次,连走路、上楼梯脚都抬不起。排练长时间穿着脚尖鞋,脚趾上起泡出血,稍不注意,就化脓。

“我们当时包里最多的,就是橡皮膏、纱布和棉花。”一次去法国演出。因为一直练,脚趾间都磨出了鸡眼,上飞机的时候,脚痛得连鞋子都穿不上,只好套着布鞋拖着走。为了上台,石钟琴在医院里配了麻醉药,蘸了棉花塞在脚趾间,再用橡皮膏绑紧。直到演出结束后脱下鞋子,鞋子里都是血水和脓水。“芭蕾舞演员很漂亮地站在台上,可她们是用汗,甚至血换来的。”

特殊年代的故事还真特别。当年的演员,真的没有像今天有的明星那么高傲,那么矫情。

“所有演员的工资都是一样的34元,晚上演出加班费两角五分。唯一的差别就是,跳主角的,演出完了发两块巧克力,群众演员是1块巧克力。”

“另外,团里还有个不成文的规定,演员在32岁之前不可以结婚。我是在上世纪70年代结的婚,隔了多年后,才生了孩子。”

石钟琴记忆犹新,今天说来虽苦涩,可她依然露出灿烂的微笑。

1970年,上海电影制片厂把芭蕾舞剧《白毛女》拍成电影,这是黑白版本。1971年,上影厂又拍了一个彩色版本。剧中,茅惠芳和石钟琴分别扮演喜儿和白毛女。开拍第一个镜头是白毛女进奶奶庙偷食。开始石钟琴依然像在舞台上一样用夸张的形体动作,表达心情,结果失败了。桑弧导演说,舞蹈是块面结构,电影是分切镜头,因而需要演员多运用延伸和不过于夸张的脸部表情来传情达意。由于拍电影反复较多,脚尖鞋穿的时间很长,鞋带用的是缎带,脚背上留下的深痕到今天还在。这部《白毛女》整整拍了一年,辛劳可想而知。但石钟琴高兴的是,大部分观众从这部影片中记住了她。

芭蕾舞剧《白毛女》的诞生和发展,还离不开一个人,那就是周恩来总理。“周恩来总理看了十七遍《白毛女》。”说起总理,石钟琴十分兴奋,她说,上海舞校就是在总理的直接提议和关怀下建立的。可敬的是,周总理在各种场合观看《白毛女》后,并不以领导来发指示,而常以观众身份提建议。比如,刚开始对于戏服的处理完全“写实”,做得破破烂烂。总理建议:“舞台上不能只讲自然主义,也要有点浪漫主义。”结果,经改动的服装既有了时代特征,也符合芭蕾要求。《白毛女》中加写歌曲的尝试也曾引起争议。总理认为,中国芭蕾舞应该具有中国特点,中国人有“载歌载舞”的传统,可以加唱。结果,序幕及喜儿与大春相认的高潮都配上了唱。这些精美旋律,传唱至今。舞剧伴奏采用管弦乐与民族乐器相结合的形式,富有鲜明的民族风格和浓郁的生活感,一直深深吸引着广大观众。

周总理接见石钟琴

艺术之舟在这里重新启航

朱逢博,这个名字自1965年芭蕾舞剧《白毛女》诞生起就与其紧密地联系在一起。她以《白毛女》为起点攀登艺术高峰,她在《白毛女》中创造了神奇,陪伴着《白毛女》走向全国、走向世界。全国广大听众乃至海外的听众认识朱逢博大多是从芭蕾舞剧《白毛女》开始的。

朱逢博后来的发展源于芭蕾舞剧《白毛女》

1937年生于山东,1960年毕业于上海同济大学建筑专业的朱逢博,作为特殊人材被调至上海歌剧院任歌唱演员。

1965年,成为朱逢博艺术生涯中的第一个转折点。当时,上海歌剧院正以夏衍先生的名作《包身工》为题材,创作了一部反映旧社会上海工人阶级——特别是童工们悲惨生活的新歌剧。该剧的主角是一个被称作“芦柴秆”的缫丝厂包身工。此时的朱逢博的体重只有46公斤,长得又高又瘦,唱起歌来细腔细调,还带着一些童声。可以说那部是专为培养她而度身定制的上海歌剧。

就在全剧彩排结束后,歌剧院领导把朱逢博叫到了办公室,交谈一开始,被交给了一个新的任务——第二天就去上海市舞蹈学校报到。朱逢博马上预感到,这新任务一定十分重要。因为由她即将主演的这部《嘉陵怒涛》就此搁浅,那时恐怕很难找到一个长得像她一样的瘦弱演员去继续演出。

朱逢博猜对了,这个重要任务就是日后她将与芭蕾舞《白毛女》剧组朝夕相处。

这是一个小雨朦朦的早上,地处西郊的上海市舞蹈学校在雨滴中显露出一种柔美与清新。漂亮的楼舍和宽大的院落,一扇扇窗户里不断飞出的琴声和地板上阵阵的踏跳声。朱逢博踏进这所学校,一种重新启航的感觉油然而生。

在排练厅,朱逢博第一次认识了正在给学生们排演的胡蓉蓉。见到了刚刚步出大学的乐队演奏员与指挥樊承武。

胡蓉蓉和她的学生们

是的,从这天起,她就与学校各个部门的全体人员一同踏上了一条艰辛而崎岖的艺术创新之路。首先她感到将要摈弃那种简单模仿前辈或成名演员的唱法,因为她已看到,芭蕾舞是一种以灵动精致的足尖技巧、奔放激越的腾空跳跃,以及曼妙轻盈的旋转身姿为特点的外来“艺术品种”。舞蹈演员身着丝绸质地的戏装,以滑动的舞步在舞台上表达着角色的喜怒哀乐,这与同名歌剧的演员穿着厚厚的破棉袄,用自己的大本嗓或戏曲式的声腔呼喊着自己的爱恨情仇是大不相同的。在这种与以往相距甚远的艺术表演方式下,她必须改变自己的演唱方式。

那时,扮演喜儿、白毛女的芭科学生们尚未毕业,表演上还很稚嫩,艺技上也有着较大的负担和困难。朱逢博看着她们歪歪倒倒一遍又一遍,一圈又一圈地旋转着,让她深深感受到年轻演员们的艰辛与毅力,而她们的努力也因此极大地感染和鼓舞着她。

因为此刻,朱逢博也遇到了歌唱上的“瓶颈”——“一唱到高音就会紧张得破掉或虚掉,但‘喜儿哭爹’那段撕心裂肺的哭诉,一张口就要喊到更高的一个全音。”

朱逢博没有泄气,和演员们彼此鼓舞,不懈努力。她每天风雨无阻地赶到排练厅观看着编导老师们一招一式的指导,傍晚回家后,不论多累也得反复练唱自己的每首歌曲。

尽管当时朱逢博对喜儿这个角色的理解还不深,没能很好地把喜儿的感情充分表达出来。不过她那时的嗓音的确非常好,与喜儿的年龄也非常贴切。1965年的《白毛女》也许是我们今天所能听到的朱逢博最早的歌声了。上海人民广播电台曾经在舞台现场录音,并制成唱片。这个版本当年的发行量不多,经过四十多年的岁月沧桑存世可能已经很少了。所以这是最珍贵的一个版本,也是目前最难得到的版本。

随着与乐队一次次的磨合,朱逢博逐步理清了与角色的关系。舞台上的喜儿通过形体的舞姿,用肢体语言演绎着角色的不幸遭遇,而自己则是用歌声让喜儿倾诉灵魂深处的情感。

她回到家里,爱人施鸿鄂很是关心,问长问短。这位男高音歌唱家不由将自己的西洋演唱技巧奉献出来。朱逢博吸收他的建议,遂对自己的唱腔作了改进。此时的朱逢博已经把自己完全融入到喜儿这个角色中去了。她的演唱情绪比较强烈,音韵依然年轻,但却情声并茂,伴随着剧情的发展,她唱出了一个爱憎分明的喜儿。在《扎红头绳》中她用歌声表达了一个贫苦少女的活泼可爱。在《哭爹爹》中她唱出了失去亲人的悲痛。在《我要冲出黄家门》中她唱出了对黄家那几个坏蛋的忿恨。在《我要活》中她表达了喜儿的刚强与仇恨。总之,从一个天真可爱的喜儿到满腔仇恨的白毛女,朱逢博已经把剧中的人物给真正唱活了。

1967年,朱逢博为《白毛女》的伴唱水平已经有了质的飞越。

朱逢博在演唱中,几乎忘却了自己的存在,她自始至终地盯着舞台上那喜儿旋转的脚尖,用歌唱与她共呼吸共抒情,悲喜相融地共同完成喜儿这个丰满的艺术形象,从而达到了震撼观众心扉的强烈效果。

然而,在她塑造喜儿的声乐形象的歌唱中,她所表现出来的那种极致张扬个性的夸张手法却遭来不少非议和否定,有的认为她走了一条离经叛道的路;有的指责她声音太嗲,风格不朴实,处理太造作……这些舆论给朱逢博带来了困惑和压力。就在她跌跌绊绊,前进步履艰难之际,李慕琳、胡蓉蓉及舞剧编创老师们对她勇敢探索、勇于创新的精神却给予肯定和支持。大家的认可坚定了她“走自己的路,不管别人说什么”的信念。朱逢博坚定自己的尝试,并得到艺术创新的乐趣。

因为她的歌唱已真正受到观众的喜欢,只要《北风吹》的音乐一起,观众纷纷转身去看乐队中现场伴唱的她。但“这一转”无疑影响到舞台上面的演出,没办法,于是芭团领导决定把朱逢博“躲藏”起来。在大乐队一旁的太平门后面装一个纱门,朱逢博就被安排在里面伴唱。因为朱逢博需要看指挥,所以设置的纱门,她能看到外面,而外面的人却看不到她。就这样解决了观众“转身围看”的问题。

1971年,《白毛女》的曲目作了较大的改进,删去了几首歌,唱词也改了,《白毛女》由此定型。朱逢博的演唱更为成熟,她已经不再是1965年的青春少女,情绪表达虽不如1967年强烈,但感情尺度的把握却是恰到好处。1971年的《白毛女》由中国唱片社录音,发行量是最大的,这是朱逢博演唱得最成熟的一个版本。1972年,上海电影制片厂把舞剧《白毛女》搬上银幕,随着电影在全国的播放,朱逢博由此被更为广泛的听众所认识。

确实,朱逢博的歌声太动听了,这是她“中西合璧”的结果。她对每一句唱腔、歌词,力求用嗓、传情、咬字和发音的完美;她以民歌唱法为基础,并借鉴了西洋发声方法,为进一步提高中国民族民间的演唱方法,领先进行了艰苦尝试和探索。她掌握了西洋传统发声和我国戏曲演唱的混合共鸣,解决了真假声的结合,逐渐形成了自己独特的风格。这直接影响到她日后在歌唱艺术中的发展与跨越。不用说,朱逢博后来的一切发展,均源于舞剧《白毛女》,所以,朱逢博不止在一个场合,对大家说,“我感谢《白毛女》!”

后记:

如果从小芭蕾舞剧《白毛女》诞生算起,至今已经五十六年。由于种种原因和篇幅有限,笔者没能采集更多位当事者来共同追忆芭蕾舞剧《白毛女》创作的那日日夜夜。但往事并不如烟,今生不曾虚度,他们同样为打造这部经典奉献了自己的才华和青春,他们将永远值得铭记。

马信芳,1950年9月生,上海市人。中国民间文艺家协会会员、上海市作家协会会员。1982年毕业于复旦大学中文系,同年供职于上海市文联。先后任上海《采风》报记者、编辑、编辑部主任,《上海采风月刊》副主编,《深圳特区报》特聘记者等。采写文化名人一百六十余位。著有:《走近大家》(三卷)、《40年社会科学争鸣大系·民俗学篇》等。编著故事集有《被释放的凶手》《火葬场传奇》《闯进恋爱角的陌生人》《内部消息》《风流男女》(与花建合著)等。

马信芳,1950年9月生,上海市人。中国民间文艺家协会会员、上海市作家协会会员。1982年毕业于复旦大学中文系,同年供职于上海市文联。先后任上海《采风》报记者、编辑、编辑部主任,《上海采风月刊》副主编,《深圳特区报》特聘记者等。采写文化名人一百六十余位。著有:《走近大家》(三卷)、《40年社会科学争鸣大系·民俗学篇》等。编著故事集有《被释放的凶手》《火葬场传奇》《闯进恋爱角的陌生人》《内部消息》《风流男女》(与花建合著)等。