序

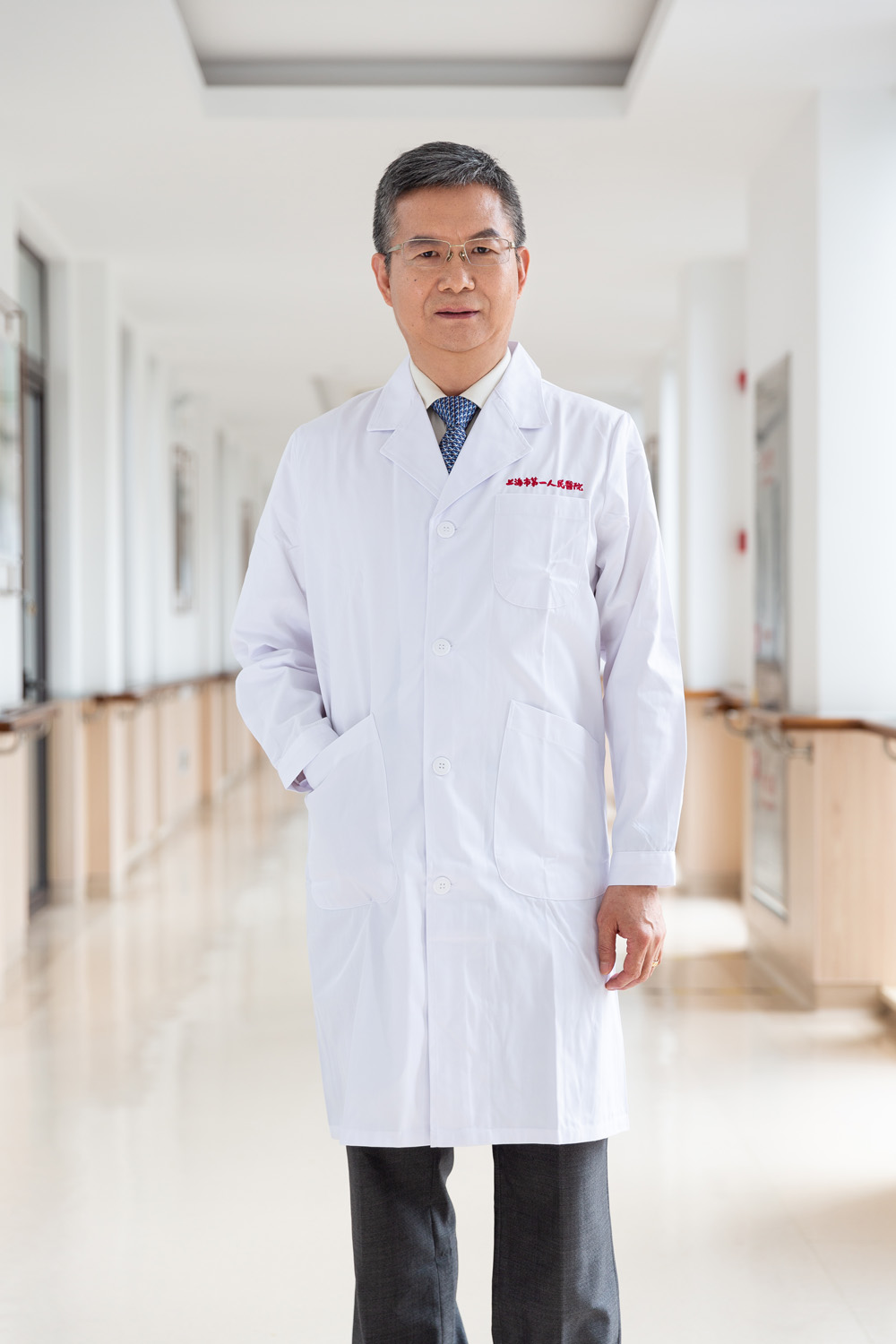

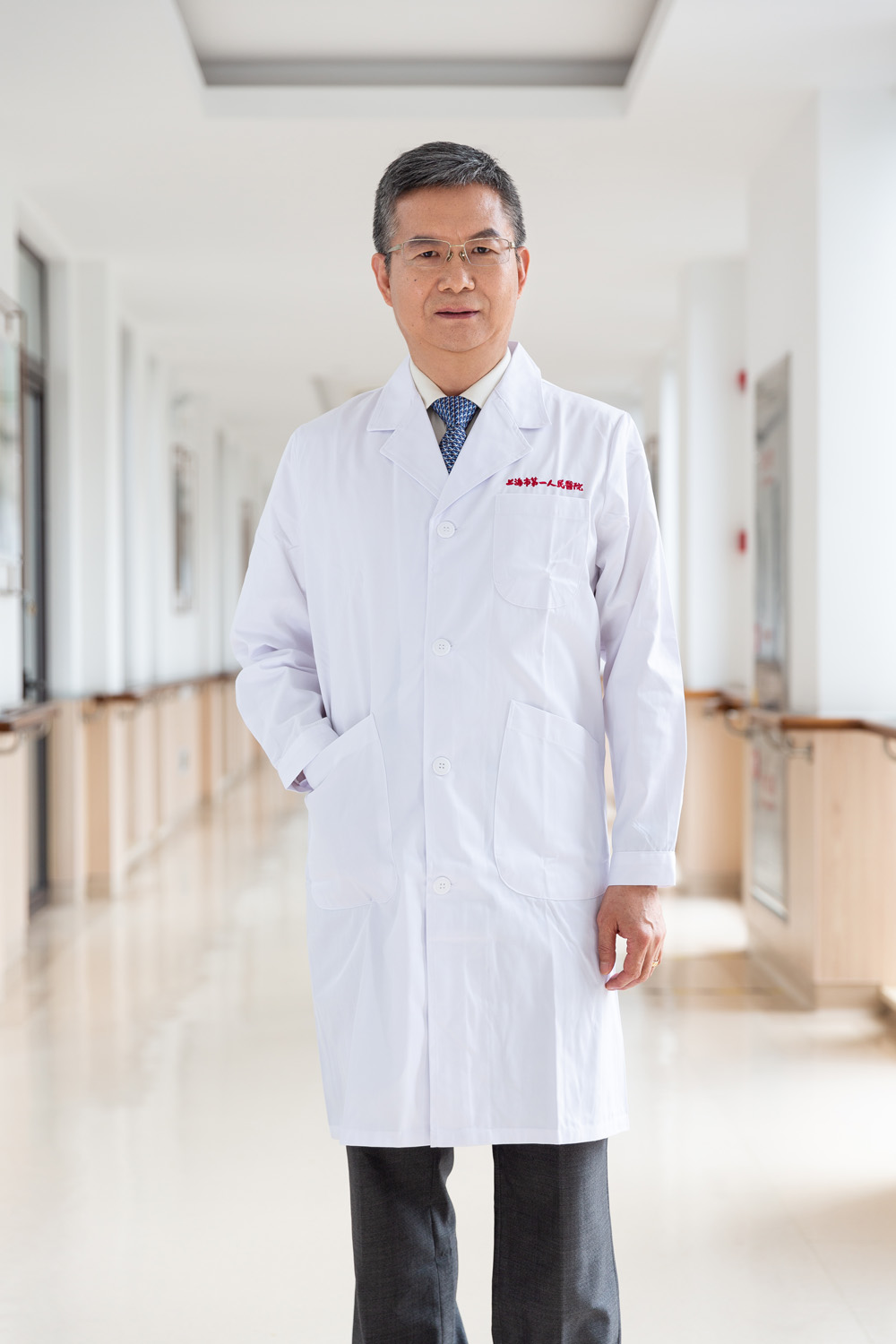

“我要扼住命运的咽喉,它将无法使我完全屈服”。这是贝多芬在创作他的《第五交响曲》时说过的一句名言,那时他正与困扰他的耳聋等病魔作着不屈的抗争。贝多芬是坚强的,他为音乐而搏命;贝多芬也是无力的,最终英年早逝。当人们相信命运之神会给予仁慈的庇护时,病魔往往就会用它的双手扼住我们的咽喉。譬如作为心律失常最常见的疾病之一——房颤,它发作时就象被病魔一双看不见的手扼住了咽喉,让时刻陪伴你的最平常的呼吸,霎那间变成了奢侈的存在。心血管疾病是本世纪人类健康的第一号杀手,而房颤和心衰的诊治是其中两个需要被攻破的最重要的“堡垒”。据资料显示,中国又被认为是全球房颤第一患病大国。与“房颤”的诊治结下不解之缘的刘少稳医生是本文的主人公,他出生于六十年代,现为上海市第一人民医院心内科主任、教授、博士生导师,上海心律学会主任委员、“上海工匠”光荣称号的获得者。九岁的女儿在日记中这样描述他:“我爸爸长着一双小眼睛,戴着一副眼镜,看起来很有学问的样子。”童言无忌,女儿对自己的老爸不只是口无遮拦似的白描,甚至还带着一丝调皮的评论,简直置他老爸于裸奔之中。刘少稳,这是一位略带传奇色彩的医生。

一、载着五个人的二八锰钢自行车

九十年代初,毕业于大连医学院研究生班的刘少稳只身来到了欧洲。当时,意大利有位叫Critelli的教授,他是专治心律失常的导管消融术的开创者之一,正是这位导管消融术的鼻祖Critelli教授慧眼独具,将刘少稳收为门下。后来刘少稳辗转来到了法国马赛大学医学院北方医院,继续在心内科研修和工作。

踏上欧洲伊始,不到30岁的刘少稳一头钻进了心律失常研究的前沿阵地,他除了跟着导师学习和做手术,便一本一本地啃下了看上去有整整一堵墙架势的当代心血管病的学术著作,并熟记于心,每每和同行们讨论起心血管病的问题时,他总能准确而又及时地找出相关的文献资料予以佐证,这为他赢得了“字典先生”的美名。为了更系统地掌握心血管和心律失常的相关知识,刘少稳接着又赴瑞典隆德大学攻读博士学位。

刘少稳初中和高中时的理科成绩算得上学霸,参加各种理科生的竞赛,他常常能考80多分,而那时他所在班其他同学的考分加起来也到不了80分。大学毕业考研时,他发现大连医学院的心内科硕士有个新的研究方向,即“计算机在心血管临床方面的应用”。于是仗着自己数学底子厚的优势,误打误撞地闯进了心血管疾病的领域,从此不仅完成了研究生的学业,并将攻克心血管疾病当成了自己一生奋斗的目标。

陌生的欧洲大陆,故乡万里远,嘘寒问暖的亲情仿佛被屏蔽了,情感的寄托成了单通道,空留对家乡的殷殷牵挂。刘少稳每天过得是两点一直线的苦行僧似的生活,这样的日子一过就是七年。对数字有天生敏感的刘少稳,忽然觉察出这个7的数字似乎有某种宿命般的寓意。在数列中,7是个质数。所谓质数,就是指在大于1的自然数中,除了1和他本身以外,再没有被其它自然数整除的数。比如这个7,它只能被1或自己整除,浩瀚无尽的自然数中,都与它无缘。所以有人说,质数是孤独的。

“汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅”。刘少稳颇像唐吉诃德一样,闷着头带着一种越挫越勇的骑士精神,苦学七年后,如愿获得了博士学位和潜在的医师资格。然而,正当同行们期待他在欧洲发达国家再展宏图时,他却毅然打点行装准备回到祖国了。一位朋友为他送行时忍不住地问他:“这七年囚禁似的孤独日子你到底是怎么熬过来的?”

刘少稳的心底起了波澜,但他仍尽量用平静的语气给他讲了自己的一段人生经历,那是关于一辆二八锰钢自行车的童年的故事。

刘少稳出生在靠山西省南端的运城市垣曲县,历史上是帝舜故里,因周围皆山,中垣如曲,故得名。垣曲县矿产资源丰富,刘少稳的父亲正是在当地的中条山有色金属公司做公安工作。六十年代末的一天,那是个黑白颠倒的年代,刘父为躲避政治上的迫害和动荡的生活,毅然骑着一辆二八锰钢自行车,载着一家大小五口人,在刚过午夜的时刻,踏上了中条山崎岖的山路。那时,刘少稳才七岁,坐在自行车前的横梁上,一手扶着把手,一手抱紧坐在他前面儿童椅上的五岁大妹,再后面是骑车的父亲,自行车的后座上则坐着母亲,而两岁的小妹只能斜倚在母亲的怀里。车后座的外侧面,还挂着一个大包袱,装着可以带走的全部家当。浩浩荡荡的出行中,透着一丝悲凉和悲壮。

山区的夜色中升起了一层朦朦胧胧的薄雾,月色下零落的野花和山鸟的鸣叫不时扑面而来,似懂非懂的小少稳有些兴奋,他长时间地盯着不停滚动的车轮,心生好奇:这两只靠细细钢丝支撑的轮子怎么就驮起了一家五口人和那个大包袱?

父母要去投奔邻县山里的一个亲戚,去意已决,所以绝不回头。车轮艰难地辗过了一片又一片的坑坑洼洼的山路,太阳已悄然升起,小少稳坐累了,早想下地溜达一会,但他却不乏机灵地换了个口吻问父亲:“爸爸,你骑累了吧?”

刘父抹了把汗,没有作答,那嘎吱嘎吱的蹬车声持续响着。小少稳扭头将眼光落在了父亲一上一下的两条腿上,小脑袋百思不得其解,心里又多了一个问题:这两条腿使了什么魔法,为什么停不下来呀?

妈妈轻轻吭了声:“稳稳,给大家唱支歌吧,就唱妈妈刚教会你的那首歌。”

小少稳打了一下车铃,昂头唱了起来,那是一首山西的童谣:天上星星一颗颗,地上花儿一朵朵,星星眨眼花儿笑,笑得花儿弯下腰……

歌声在山野间荡漾开来,时光随着车轮飞快地逝去,从矿区的家里到乡下的亲戚家有百把公里的山路,不能骑的地方只能推着前行,边骑边推,直到晚霞红了半边天,一家五口人才到达目的地。

眼前的村子建在靠大山一侧的高土岗上,不知从哪个年代开始,村民借着地势修起了厚厚的城墙,东西两头还筑有高大的石头城门,里面住着十几户人家,本地人叫寨子,这就是刘少稳一家的临时“避难所”。

下了自行车,父亲才好像想起地连连喘着粗气,一屁股坐在了门槛上,而小少稳则默默地帮着把那辆自行车靠到了墙角边。不知为什么,从今往后,那闪闪滚动的车轮,那一双像永动机一样的双脚,那嘎吱嘎吱的二八锰钢自行车的声响,深深地烙在了他的心里,一直陪伴他在乡村念完了小学,回城里念完了中学,到省会太原念完了大学,又在大连念完了硕士;哪怕远涉重洋,这一段记忆也从不曾在岁月中抹去。

朋友咀嚼着这个简单的故事;良久,问了第二个问题:“你已经具备在这里大干一场的资本了,这正是多少人梦寐以求的人生目标,可你为什么又打道回府了?”

刘少稳毫不迟疑地将心里的想法告诉了朋友:房颤是老年人群高发的心血管疾病之一,中国目前预期有一千万人罹患房颤,而相对于欧洲80%的房颤患者都有规范用药和治疗的现实相比,中国这个全球房颤第一大国差距甚大。“一千万”和“80%”,这两个数字深深刺激了他,让他非常清楚自己的主战场在哪里,并早已闻到了来自遥远战场上的硝烟。

那一刻,朋友望着眼前热血贲张的刘少稳,实在难以想象,一向儒雅的书生怎么转眼之间就像变了一个人?那脸上分明多了一份那个一听到枪声就兴奋的巴顿将军的风采。

当然,刘少稳所作的那个决定,并非那么简单,还有其深层次的思考。他在接受我采访的时候曾这样说道:“国外的同行曾不无惋惜地对我说,我的知识和技术可以成为欧洲一个大的心脏中心的合格教授和学科带头人。可我有自己的想法,临床医学是门自然科学,但也是门社会学,你要在欧洲这一高水平的领域站稳脚跟,光有同行的认同是不够的,还需社会的认同;而社会认同的基础是文化认同。欧洲人有很强的文化优越感,所以当我一个亚裔人要在那里悬壶济世,以临床医学作为事业追求而非谋生手段的时候,那个土壤可能就不适合我发展了。”

依稀记得电影《教父》中有这样一段台词:能在关键一刻看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定有截然不同的命运。

二、刘教授的“剿匪记”

回国后的刘少稳又回到了大连医学院第一附属医院,而今迈步从头越,他是国内最早提出应重视房颤的危害并合理治疗的人。1997年他倡导和组织了我国第一次房颤研讨会,现已发展成“心房颤动国际论坛”,是目前我国最具权威、最重要的房颤专题研讨会。当时的房颤导管消融手术在国内处于起步阶段,还没有成熟的独立术者,很多医院做这个手术都要请国外的专家压阵和最后完成。但刘少稳回国后的第二年就在这一领域打破了“外来的和尚好念经”的尴尬局面,全年自主完成了肺静脉电隔离导管消融手术30台。可以说,在全国前100例房颤导管消融术中,一半以上都出自刘少稳之手。

这些年来,刘少稳通过网站、微信、报纸等媒体做了大量的关于房颤的科普宣教工作。刘少稳认为,对于因房颤引发的血栓、卒中和心衰等疾病进行抢救固然重要,但早预防,治未病更具广泛意义,他的同事向我讲述了刘少稳的一次直面患者的专题科普讲座。

那天出席讲座的对象主要是病人和家属,大会议室里人头济济,奇怪的是第一排却空无一人,一位后到的中年大姐进门后一屁股坐在了第一排,于是后排的另一位大叔与她发生了以下的对话:

大叔:“这第一排你也敢坐?今天开讲的大咖是刘少稳教授你知道不知道?”

大姐:“知道啊,抢第一排听得清楚呀。”

大叔:“你以为我们都是傻瓜?这心脏的问题本来就复杂,到时刘教授问你听懂了吗?你立马翻白眼!”

大姐:“那你来干吗?”

大叔:“和刘教授蹭个面熟,以后看他的专家门诊可以套个近乎嘛。”

讲座开始了,任凭主持人怎样招呼,第一排就是空无一人,那个中年大姐已悄悄移步后排。刘少稳扫了眼会场,心里似乎明白了几分,他的开场白是这样的:“各位来宾,各位朋友,我叫刘少稳,很多年前我是个从山西大山里走出来的乡下孩子,那座山叫中条山,地处晋豫交界,是历史上的军事要地。听说解放初期,山里多有土匪出没,有些是当年军阀的残部,所以解放军发动了多次剿匪行动。好了,今天不讲中条山剿匪记,就讲心房剿匪记……”

掌声响起,一是为放下身段,平易近人的知名医学教授鼓掌,二是为一个出人意外的讲座开场白鼓掌。

刘少稳告诉在座的听友:“心脏就是人体这部机器的发动机,它通过不断的泵血来为全身输送维持生命的养分。心脏有自己的供血系统,叫冠状动脉系统,它出了问题,就是冠心病。心脏的窦房结是指挥心跳的中央指挥部,它规律地发出电活动指令,通过心脏传导束这个传令专线,把指挥每一次心跳的指令传达到位,让心房和心室根据电活动指令,进行一次次有规律的协调跳动。心脏的电活动是维持心脏这个人体发动机功能的保证,一旦电活动出了故障,就是心律失常。”

会议室里渐渐安静了下来,刘少稳进一步叙述:“心脏的搏动并不总是那么协调,有时心房中会出现众多不服窦房结这个中央指挥部指挥的电活动异位兴奋灶,它们有点像占山为王的山匪,不仅捣乱,还想指挥心脏的收缩过程,于是心房吃不消了,心房电活动急遽加快。这些像山匪的兴奋灶还企图把指令传到心室去,好在心房和心室之间有个叫房室结的结构,拦截了一部分非法指令。但是,心房中的一群被称为山匪的异常兴奋灶最后还是大闹天宫了,房颤就这样发生了。这个时候,心室的跳动频率仍可能受此影响而超过每分钟100到200次。”

听讲座的人像在听说书,渐入佳境。刘少稳启迪道:“发生在心房内的这个‘山匪兵变’,因心房失去有效的收缩功能,血液易在心房内瘀滞而形成血栓,脱落的血栓会运行到身体各个部位,到了脑血管就引起中风,脱落到四肢或内脏则可引起相应部位的血管栓塞;而长时间的房室收缩不协调和心律失常也可诱发心衰,要彻底解决因血管堵塞而引起的中风和预防心衰等关乎生存质量和生命安危的严重问题,剿灭心房中异位兴奋灶的这一群‘山匪’,是治本之举。于是,导管消融术这个新的治疗方法横空出世。”

查阅资料得知:1998年,人们发现肺静脉是诱发房颤异位兴奋灶的重要部位;2001年又发现,通过消融使肺静脉电隔离可以有效预防房颤的发生;作为刘少稳团队的原创学术贡献,2012年正式确认了肺静脉电隔离应以双向传导阻滞为手术终点,使阵发性房颤的复发率降低了20%。2014年,压力导管的发明,令阵发性房颤的导管消融成功率提高到了70%至80%;2017年,消融指数的落地,令导管消融治疗阵发性房颤的一年有效率达到了90%。

刘少稳看着因多少有些听明白而兴奋的听众继续说道:“围绕制服房颤的新技术仍在不断发展中,这场心房的剿匪行动将不断取得新的胜利。”

讲座临近尾声,刘少稳向听众们发出了共同的“剿匪”动员令,他认为,打赢这一场心房剿匪战,必须大众参与,要提高大众对房颤危害的认识,一是让心房内的这群“山匪”一露头就被有效预警,并在他们还处于“散兵游勇”的状态,就予以坚决而及时的剿灭,恢复“中央指挥部”的绝对指挥权。二是要理解经手术后的心脏,自我修复后难免会有新的触发灶出现而重新引发房颤,如何不让心房内的“山匪”再次集结而胡作非为?刘少稳告诫大家:对房颤患者,要长期坚持抗凝药物的正规和合理服用;要控制体重,研究表明,肥胖人群若将体重减轻10%以上,房颤的复发率会明显降低;控制好血压也很关键;注重良好的生活习惯,是减少房颤发生和死亡的有效手段。

上海是一个提前进入老龄化社会的地区,房颤的发病率也高于国内其他地区。经过对75至76岁人群的心电图检查,房颤的检出率为3%,如加上高血压、糖尿病、心衰或既往卒中史的危险因素,房颤的检出率则增至7.4%。对于这么一个庞大的房颤人群,刘少稳希望建立一个有群众广泛参与、基于大数据、人工智能的更精准的医疗管理模式,这是战胜房颤的战略性需求。

讲座结束了,会场内悄悄出现了一个变化:不知什么时候,第一排座位早被人“占山为王”了,一场特殊的心房剿匪记被大家津津乐道,口口相传,让普罗大众切实领略了科普的魅力。刘少稳说:“科普宣传是事半功倍的善举,必须让更多的人深入了解房颤,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”

三、在克利夫兰“舞大刀”的中国人

斗转星移,2004年,刘少稳虚岁41岁,“41”这个数字在数列上仍然是一个孤独的质数,也许是奇妙的巧合罢了,不过质数的出现似乎总预兆着在刘少稳身上会发生些什么。果然,这颗曾经孤独的流星在这一年划向了大洋彼岸的美国,难道又是一个孤独之旅?

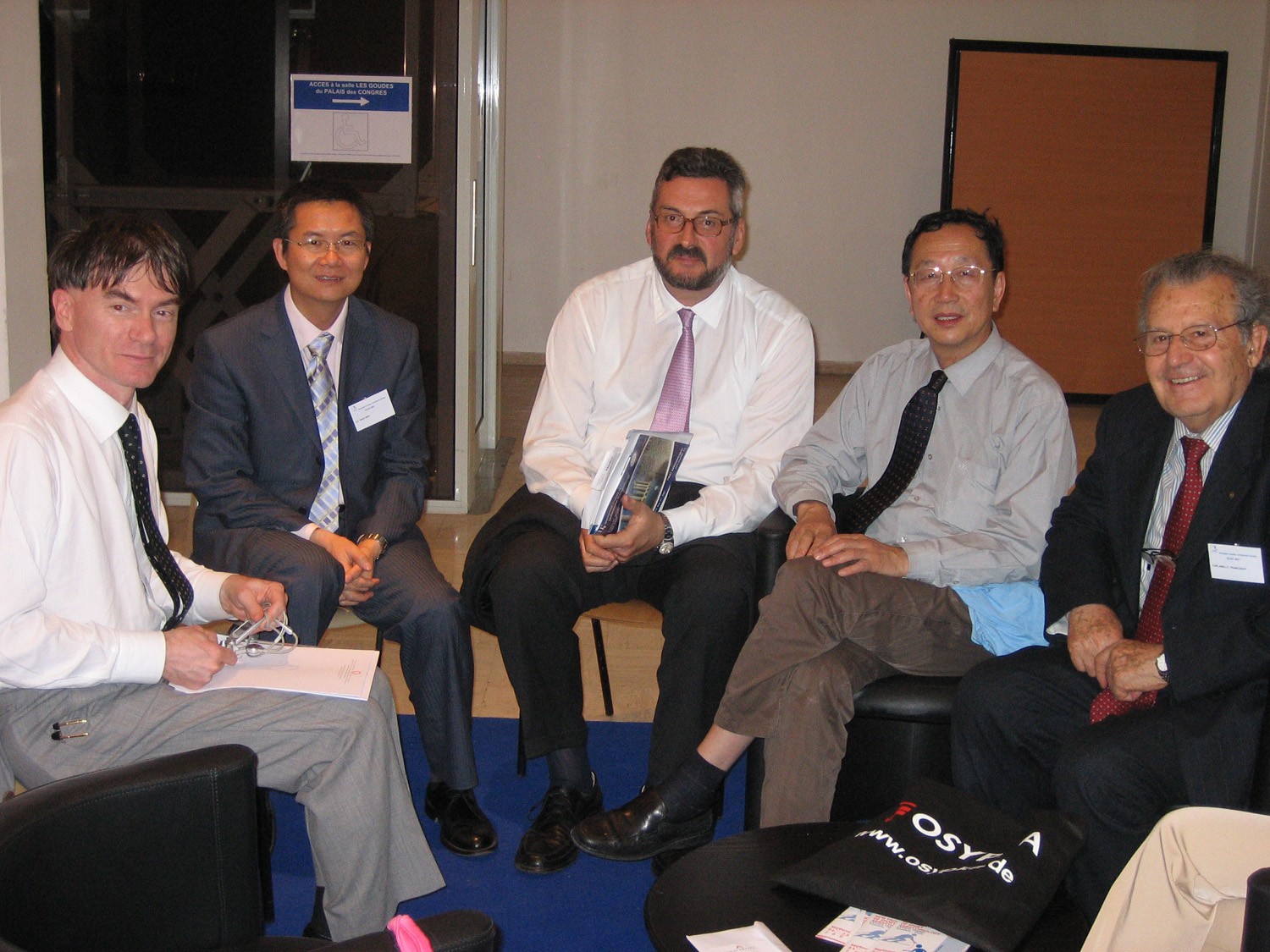

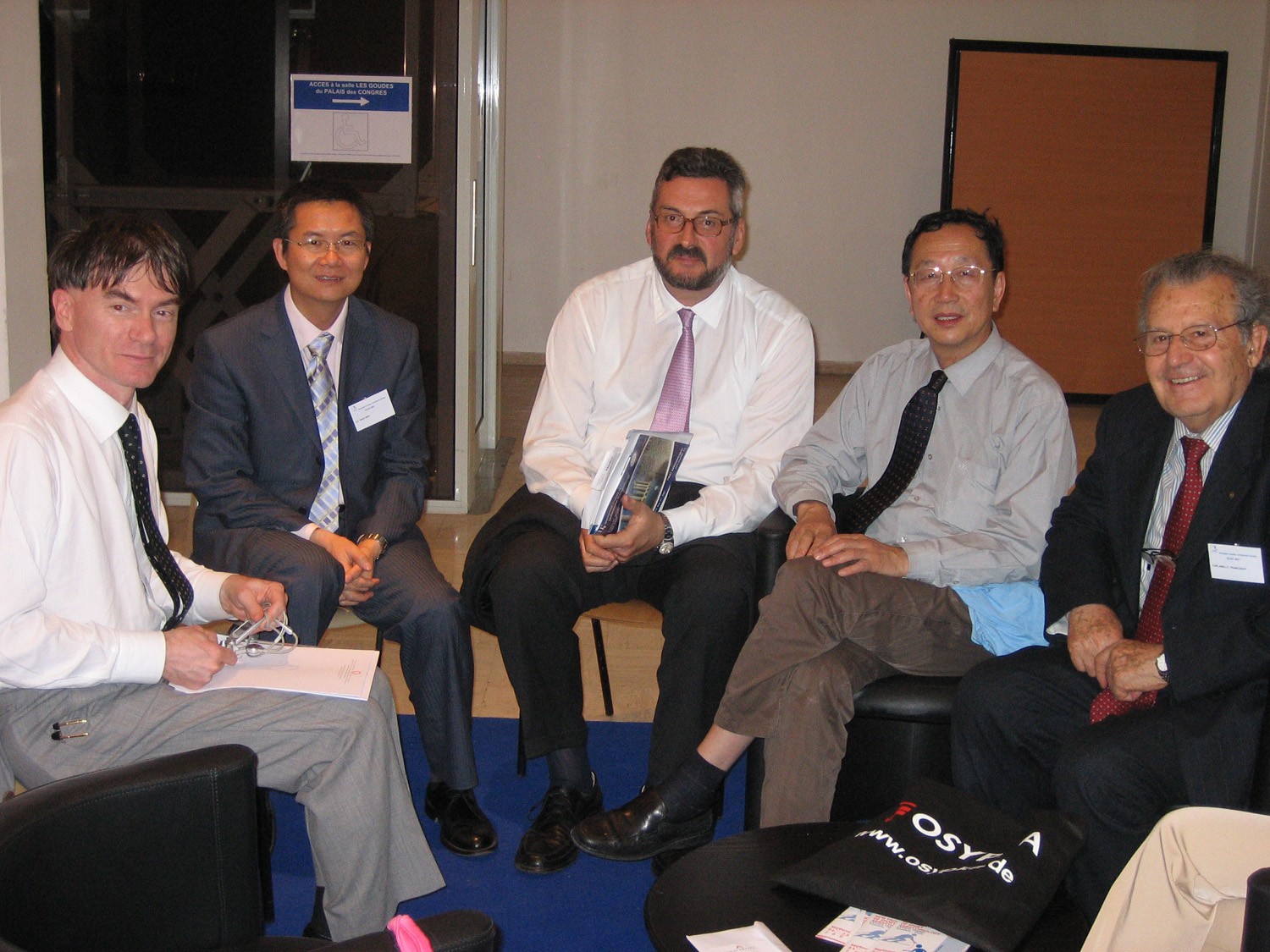

2004年冬季,刘少稳应邀去美国进行为期一周的参观访问。位于俄亥俄州的克利夫兰在伊利湖南岸,凯霍加河的河口,开埠于1796年,曾经是制造业的中心,在大工业衰退后,又成了金融、保险和医疗中心。克利夫兰医学中心是被美国及全世界公认的顶级医疗中心之一,该中心的心脏科诊疗计划连续25年入围全美最佳行列,《美国新闻和世界报道》杂志公布了2018年至2019年最佳医院排行榜,克利夫兰诊所毫无争议地再次荣登心脏病和心脏外科医院的榜首。刘少稳此行正是直奔克利夫兰医学中心的心内科而去,说是访问,其实就是学习,跟学目标早已锁定Andrea Natale教授和Patrick Tchou教授,这两位教授是该医院心脏电生理与起搏中心的共同主席,属于全球顶级的心律失常方面权威人物。

访问的第一天,刘少稳观摩了该中心的心脏电生理和起搏方面的心脏介入手术和相关技术,一天过去了,波澜不惊,姗姗而归。第二天,刘少稳准时出现在了医院的心脏导管中心,有一位房颤术后复发的无休止房性心动过速的患者被送进了手术室,Tchou教授将亲自为这位患者行再次心脏电生理检查和导管消融。作为年轻的同行,刘少稳在心里暗暗地对患者的年龄、病症作了一番判断后,知道Tchou教授请他观摩这一台手术的苦心和价值。房颤消融术后复杂房性心动过速的标测和成功再消融,是心脏电生理界公认的难题,所以这或许是一次很好的学习机会。手术进行了几个小时,Tchou教授的脸色变得渐渐凝重起来,因为患者的房性心动过速未能如愿被成功消融和终止,看着在一边观摩的中国同行,他有些无奈和无措。

病人不能一直躺在手术台上,在片刻的焦虑后,他急急唤来了在另一间手术室同时做手术的Natale教授,两位大牛专家的现场会诊给刘少稳提供了一个绝佳的近距离观战机会,尽管脸上呈现的是他一惯的平静的神情,但他的内心仍不乏激动的期待。经过对手术情况的讨论后,两位教授决定携手继续进行手术。也许,在他们的潜意识里,此时中国医生的观摩,已生出些督战的意味了,所以这台手术必须成功。

手术室很安静,导管消融术是个精细的微创手术,没有常规手术室里那种医疗器械的碰撞声。尽管久经沙场,但两位教授还是眉头紧锁,手术室里的气氛越来越沉闷。又过去了一个时辰,屏幕上快速闪动的心跳轨迹依然刺眼地显现着,手术终究没有成功。两位教授耸了耸肩,充分交换了意见后,决定中止手术。Tchou教授特意转身望了眼刘少稳,夸张地抿了下嘴,又摇了摇头,意思不言而喻,一是表示歉意,二是示意客人可以先退下了。护士已为刘少稳打开了手术室的门,可刘少稳像根钉子一样,插在原地纹丝未动。Tchou教授只得明人说明话了:“刘先生请吧,很遗憾,今天的手术结束了。”

刘少稳怔了怔明白无误地说道:“两位教授,恕我冒昧,我有个感觉,手术似乎还没有结束。”

Tchou教授以为对方没有明白自己的话,于是重复了一遍:“刘先生,手术结束了。”

Natale教授拍了下刘少稳的肩:“真的很抱歉,明天见吧。”

刘少稳扫了眼两位教授,冷不丁地说道:“请原谅我斗胆直言了,我觉得这个病人的无休止房性心动过速可能与左肺静脉和左心耳之间的脊部相关,恳请两位教授三思,暂缓宣布中止手术。”

两位教授楞住了,手术室的气氛不只凝固,更是变得有些紧张了;好一会儿,Tchou教授问道:“刘先生,你能告诉我们依据吗?”

刘少稳自信地回答,没有一个字废话:“依据就在已完成的三维激动标测以及电生理检查的结果,如蒙允许,我可以尝试具体解释。”

两位教授望了望躺在手术台上的病人,对视了一下,又交头接耳了一番,最后仍由Tchou教授一锤定音:“谢谢刘先生的提醒,我们俩啇量了一下,觉得有这个可能,我们决定继续手术,改变标测和消融策略,在左肺静脉和左心耳之间的脊部进行仔细标测和消融。”

奇迹终于出现了,约一刻钟后,病人的心动过速被成功消融中止,三位同行兴奋地拥抱在了一起。

学术方面的信任建立起来了,在余下来的访问日子里,两位教授给了刘少稳最亲密的款待,分别邀请刘少稳赴他们的家宴。数天后,刘少稳观摩的另一台导管消融术在当晚九点结束,护士长和秘书提醒Natale教授明天还有重要日程安排。不料Natale教授考虑到刘少稳即将回国,坚持邀请刘少稳去他家再“嗨”一下。

当刘少稳和克利夫兰医学中心的几位同事一起来到Natale教授的美式大别墅时,花园和每个房间早已灯火通明,Natale教授的太太正恭候在大门口迎接,将一个充满节日氛围的欢庆场面霎那间送到了每个人的面前。

几杯酒下肚,作陪的Tchou教授半开玩笑半当真地说道:“刘先生,那天你在手术室的举动,让我们非常震惊。我很想知道,你哪来那么大的勇气?”

是啊,美国克利夫兰医学中心是医学的圣殿,来自全球各地的参观访问者络绎不绝,无不抱以虚心的学习和虔诚的膜拜,罕有挑战者。刘少稳笑而不答,他心里有答案,只是觉得这是个宏大的话题,与其三言两语说不清,倒不如不说。大多的时候,他秉持的是看破而不说破的原则,刘少稳就是这样的一个人。Tchou教授以为刘少稳谦虚,故又接着说道:“我有位汉学家的朋友,听我说了前几天发生在手术室里的故事。他说,你们中国有一句话,叫关公面前舞大刀。你能帮我再解释一下吗,这到底是什么意思?”

刘少稳一听心里乐了,这关公就诞生在中国山西的运城,说起来自己还是他的老乡呢。他沉思片刻,有些答非所问,也有些半开玩笑:“Tchou教授,如果说我是关公面前舞大刀,那我想说,手术里的那一刻,你并不是那个关公,那个关公的真名叫刘化舟。”

Tchou教授一头雾水,讪讪地笑了笑,又认真地说道:“我改天再去请教那个汉学家朋友,关公怎么又变成了刘化舟?这个刘化舟究竟是哪路高人?”

刘少稳自己也没想到会以这样的方式结束他的访问之旅,在飞越浩瀚的太平洋的路途中,他久久无法平静,空客大飞机那低沉的隆隆声,让他想到了机身内强大的发动机,那是飞机的心脏;继而又想到了父亲的那辆自行车,以及给那辆自行车提供强大动力的那一双脚。他心里明明白白,在手术室里的关键一刻,正是父亲强有力的那双脚推动他迈出了彰显勇气的重要一步。如果硬要说那是他在关公面前舞大刀,那么这位关公非刘化舟莫属,这正是刘少稳的父亲。刘少稳敢在美国的舞台上“挥舞大刀”,只想向父亲证明,风风雨雨的半生,那辆普通的自行车一直装在心里,那百公里山路的负重前行,是父亲给他的儿子上了一堂最难忘的人生一课。

在飞机的颠簸中,刘少稳睡意渐起。也许,他在梦乡中正想入非非,一个孤独的“质数”竟在异国他乡与另两个顶级的“异数”相遇结缘,擦出火花,这是一个多么奇妙的人生际遇……

山西运城,位于古时的河东地区,不只是关公的老家,也是华夏文明的重要发祥地之一。多年后,刘少稳作为运城籍在外杰出人才入选了大型电视专题片《河东之子》,一时名传故里。

四、最难一遇12岁和92岁的病人

2004年,刘少稳从大连来到了上海市中山医院任心内科副主任;2008年,他再次作为人才引进,去了上海市第一人民医院任心内科主任。当年,市一医院导管消融手术全年不到200台,如今,在刘少稳领导下的市一医院心内科,导管消融手术已增加到1300余台,其中增长的几乎全是复杂心律失常的消融手术。在当今的消融领域,上海市一医院心内科已属全国翘楚。

一天,刘少稳的专家门诊临近结束,按照网上的预约记录,应该还有一个迟迟未出现的病人,刘少稳开门向诊室外的走廊望去,只见一位老人在一个年轻人的陪伴下闷头坐在走廊的尽头,于是他走了过去问道:“老先生是来看我门诊的吧?”

年轻人忙回答:“是的,早就来了,外公怕……”

刘少稳:“怕什么?”

年轻人:“外公患上了房颤,已去过一家大医院就诊,专家建议我外公带房颤生存,这样风险小一些。后来外公又去了一家中医院,医生开了一大堆中药后说,想开些,已是高龄啦。”

刘少稳:“老先生今年多大了?”

年轻人:“92岁了,外公自尊性强,慕名而来,又怕被再次婉拒。”

刘少稳把老人请进了诊室,埋头认真地看着老人的各项检查资料。老人终于忍不住地开口道:“刘主任,我不想苟活,我想度过有质量的余生。”

刘少稳笑笑点了点头,开始细细地问诊。老人因为心里着急不时插着题外话:“刘主任,我已经吃药吃怕了,不起作用了,发起房颤来,气也喘不上来,满头大汗,生不如死呀,我就想来你处捞一根救命稻草,就是死在手术台上,我也无怨无悔。”

刘少稳拿着笔的手,一时没有在病历卡上落笔,显然是在心里思索。一旁年轻的实习助手忍不住地对刘少稳耳语道:“老师,他已经92岁了。”

老人察觉到了什么,发出了一声沉重的叹息,握住拐杖的手青筋毕现,显然他的手已在拐杖上用力,准备被再次打发而起身了。

刘少稳终于落笔了,一字一字的病历记录写得出奇的慢,只有助手知道,刘少稳一边写,一边仍在琢磨。合上病历卡后,刘少稳对老人说道:“我给你开了几项检查单,下周四你仍然来看我门诊。”

老人眼睛一亮:“刘主任,你没有拒绝我?”

刘少稳转身对年轻人开了句玩笑:“下周四,别让我再到走廊上找你外公了。”

一老一小轻松地走出了诊室,面对助手的担忧,刘少稳给他讲了发生在两年前的一件事:“那天专家门诊的第一个病人是个少年,刚下火车,由母亲陪着直接按预约来到了医院里。他母亲说,孩子才12岁,得了房颤,在当地跑了不少医院,现在病情愈发的严重,连正常的上学都有困难了。”

助手问:“房颤不是说基本上是老年病吗?”

刘少稳答:“是的,这样年龄的房颤患者很少见,如果要给他这样年龄的患者做手术,国际上还没有这样的先例。孩子长得很瘦弱,因为患病的原因,完全没有那个年龄段孩子的朝气。”

助手又问:“老师为此动了恻隐之心吧?”

刘少稳答:“孩子进门的时候还背着一只书包,他母亲说,孩子不想因为看病脱下功课。我突然很感动,这只书包在我的心里一下子重似千斤。”

助手还是迫不及待地问:“高风险啊,那后来这个手术怎么完成的?”

刘少稳起身轻描淡写地答道:“做好了,后来这个孩子学业有成,这让我很高兴。”说完收拾一下桌上的东西挪步走了。

助手犹豫了一下追上几步问道:“老师,我跟了你不久,要从你身上学的东西很多,让我失敬地问一句,12岁的孩子你敢为他做手术,92岁的老人你也不想放弃,你怎么会有那么大的勇气?”

刘少稳听到了一个熟悉的问题,他停下脚步,转身告诉助手:“多年前,美国医院的一个大教授问过我同样的问题,当时我没有回答他。现在,我想对你引用一位名人说过的一句话,我一直不敢忘记这句话。他说:‘勇气不是缺乏恐惧,而是知道有比恐惧更重要的东西’。”

刘少稳说完兀自离去了;助手有点发愣,他在细细掂量这句话的内涵和份量。

一个星期后,那个老人如约又来看了刘少稳的专家门诊;再一个星期后,老人如愿躺到了刘少稳的手术台上;第三个星期,老人如期地康复出院了。一个92岁的老人和一个12岁的孩子,都直接见证了刘少稳高超的医术,期间挑战风险的艰难过程可想而知。

半年后的一天,刘少稳看完最后一个病人走出诊室,走廊上一个熟悉的身影立即迎向他走来。定晴一看,正是那位92岁的老人,只是没有了陪伴。刘少稳不安地问:“怎么啦?又复发了?”

老人哈哈一笑:“刘主任,向你报喜来了,上个月我去欧洲旅游了,心脏经受了考验。”

刘少稳心里一块石头顿时落地:“那要祝贺你了。”

老人从包里取出一个包装精致漂亮的礼物递给了刘少稳:“在瑞典买的巧克力,100%可口纯黑巧克力,请你品尝。”

刘少稳捧着巧克力,心里顿时五味杂陈,它勾起了自己留学瑞典的那段孤独日子的回忆。对于这种可口含量100%的苦巧克力的味道,他再熟悉不过,初尝时,犹如啃一块泥巴,没有半点甜味。

老人意犹未尽地解释道:“我当时是一眼看中了这种100%可口含量的巧克力,就想讨个口彩,比喻你刘主任的医术100%的棒。”

熟悉刘少稳的同事都知道,这一老一小的两例手术的成功并不是偶然的,支撑刘少稳的医者仁心恰恰是强大的技术后盾。2001年,他最早在国内开展了经导管肺静脉电隔离的房颤治疗,主编了我国第一部房颤导管消融专著《心房颤动与导管射频消融心脏大静脉电隔离术》。2005年,在亚洲最早开展图像融合技术指导房颤消融。2011年,在世界上率先建立了二尖瓣峡部的三维立体序贯标测和消融策略。2015年,创立了基于不同患者心脏解剖特征和电生理特点的个体化房颤CASE消融术式。2017年,在国内最早应用压力监测技术和消融指数实现房颤精准消融,并提出了量化消融的“上海标准”。

刘少稳唤来了同事,当即让大家一起分享了这罐远道而来的瑞典巧克力,不善动容的他,此刻眼晴有点潮湿。巧克力的苦味,泪水的咸味,混在了一起,也许那个回味是甘甜甘甜的……

尾声

采访刘少稳是在一家小饭馆进行的,按事先约定,我带了一瓶白酒,一人半斤,欲借一点酒劲,增加谈性。北方汉子果然了得,半斤白酒下肚,面不改色。刘少稳说:“上海人说到年龄习惯算虚岁,按虚岁我今年57岁了,57这个数字在数列上是个合数。所谓合数,就是这个数除了能被1和本身整除外,还能被其它的数整除。好了,不纠缠这个数学概念了,就冲着这个“合”字,我就很兴奋。”

我问:“这有什么说法?”

他说:“前几年看过一部欧洲的电影,叫《质数的孤独》。其实,关于质数的联想,纯粹是穿凿附会,戏说而已,现在越来越感觉到孤军奋战是不行的,好在我的身边现在已经建立起了一支‘青年近卫军’。”

采访前我已读过一些相关材料,所以马上补上他的成绩:“我知道,这些年你带了40个研究生,医院技术帮扶超过200多家,培养了100多名心律失常手术医生。目前,全国能独立进行房颤导管消融手术的约250名医生中,一半以上都是你的陡弟,或者说是从你的带教中获益的术者。对吧?”

刘少稳露出了少有的笑容:“所以说嘛,合就是合力,置身于这个高速发展的信息化时代,只有靠合力才能办大事。”

记得有位西方的学者这样说:“一个人成熟的标志,就是明白每天发生在自己身上99%的事情,对于别人而言毫无意义。”所以我们常常需要孤独地在和自已的对话中进行反思,自我鼓励。笛卡尔有句名言:“人是在思考自己而不是思考他人的过程中产生了智慧。”

我品了一口酒,又送上了一句并非空洞的溢美之词:“刘教授,你所描述的这个质数已超越了数学的概念,在我的脑海里,这是一个孤独而又必然迈向荣耀的‘质数’。”

刘少稳不掩兴奋之情,将杯中酒一古脑儿倒入口中。胡适先生说,醉过才知酒浓;酒有时真是个好东西。分手时已近晚上十点钟,早春的夜晚不乏凉意,马路上已少有行人。刘少稳挎上双肩包,步行着回家了。他喜欢走路,上下班六七公里,加上医院的活动,每天风雨无阻地坚持十公里左右的步行,我在微信运动APP上证实了他的这一习惯。忽然又想起了他女儿日记中另外的一段话:“我一星期只能见到两次爸爸,因为我爸爸工作繁忙,经常半夜三更回家,像个夜猫子一样。”

我心中掠过一丝深深的歉意,今晚他把宝贵的时间给了我,这个在妇女节会送一束鲜花给太太的浪漫男人,一定也多么希望在宝贝女儿入睡前给她一个温暖的拥抱。

一个中等个子的背影渐渐地融入了闪着斑驳树影的夜色中,此刻在我的眼里,这个看起来绝对很有学问的人,其实就是一个普普通通的人,就是曾经坐在父亲自行车上的那个童年的长大版。我孤伶伶地伫立原地,没有人知道我此刻是怎样的心潮涌动,我正用十二万分的虔诚,向悄然远去的那个背影默默地致敬!

瞿新华,毕业于上海大学文学院,曾就职于上海人民广播电台、东方电视台,上海市剧本创作中心,国家一级编剧。所创作或改编的《纸月亮》、《忠诚》等影视剧、广播剧十四次荣获中宣部“五个一工程”优秀作品奖。上海名牌栏目剧《刑警803》的创办人、总策划、开篇编剧。另有《火车在黎明时到达》等创作的作品十次荣获国家级评奖的一等奖,多部作品被译成日、英、德、韩文在国外播出和刊出;出版有剧作集《云朵上的鸽子树》等七部;并在日本NHK出版社出版了剧本专著《火车》。由上海文艺出版社出版的长篇小说《以共和国的名义》、《为荣誉而战》、《吹着进军号撤退》均由中央人民广播电台作为新年贺岁小说向全国播出。所创作的话剧《歌唱祖国》2014年9月应邀赴美演出,并应此荣获美国国家文化艺术委员会颁发的“中美文化交流杰出成就奖”。在就职于东方电视台期间,曾被评为全国十佳电视制片人,上海十佳、全国百佳优秀电视艺术工作者。

瞿新华,毕业于上海大学文学院,曾就职于上海人民广播电台、东方电视台,上海市剧本创作中心,国家一级编剧。所创作或改编的《纸月亮》、《忠诚》等影视剧、广播剧十四次荣获中宣部“五个一工程”优秀作品奖。上海名牌栏目剧《刑警803》的创办人、总策划、开篇编剧。另有《火车在黎明时到达》等创作的作品十次荣获国家级评奖的一等奖,多部作品被译成日、英、德、韩文在国外播出和刊出;出版有剧作集《云朵上的鸽子树》等七部;并在日本NHK出版社出版了剧本专著《火车》。由上海文艺出版社出版的长篇小说《以共和国的名义》、《为荣誉而战》、《吹着进军号撤退》均由中央人民广播电台作为新年贺岁小说向全国播出。所创作的话剧《歌唱祖国》2014年9月应邀赴美演出,并应此荣获美国国家文化艺术委员会颁发的“中美文化交流杰出成就奖”。在就职于东方电视台期间,曾被评为全国十佳电视制片人,上海十佳、全国百佳优秀电视艺术工作者。