上海开埠以后,西方传教士加快了登陆上海的步伐,建教堂,办学校,他们自比上帝的牧羊人,将中国人视作羊群,当然目的还是为了推广资本主义的文明,推行资本主义的生产方式。不过上帝是说“英格利西”的,为了让中国信众听明白上帝的谆谆教诲,传教士们一开始就要努力学中文,同时也要教会中国信众说外语。另一方面,中国的知识分子在探寻中国落后挨打的原因时,需要追溯到文化差异的所在,对传统文化进行反省,对西方文化进行研究。中国社会的大变革、大动荡也需要更多的知识分子通过西方语言文字为载体渠道,进行更广泛的、更高层面的学术沟通与学习。两方面的动机,共同促进了西学的热潮。

除了正式西方教会学校和中国官办、民办的学校如火如荼地开展外语教育外,彼时上海还创建了形形色色的外语补习班,并成为一支重要的力量。

1896年由盛宣怀创办的南洋公学,1928年定名为交通大学

上世纪二十年代的圣约翰大学

1934年圣约翰大学牌坊落成时卜济舫校长与师生合影

早在十九世纪60年代,也就是与教会学校创办同步,上海就出现了外语补习班。比如1864年有洋泾浜复和洋行内的大英学堂,专教中国10岁至14岁的儿童学习英语,他们中有不少人后来成了外国人的“西崽”。1865年,英商在石路开办了英华书馆。这是上海最早外语培训班。后来,这类学校雨后春笋般地出现了,仅1873年至1875年在《申报》上做广告招生的就有15所,比如由外国人开办的英话文法公所、英语夜校、得利洋行英语培训班等,以及中国人开办的番文馆、英话英字班、英语夜校等。当时的竹枝词也记录了这一盛况:“英语英文正及时,略知一二便为师,标明夜课招人学,彼此偷闲各得宜。”

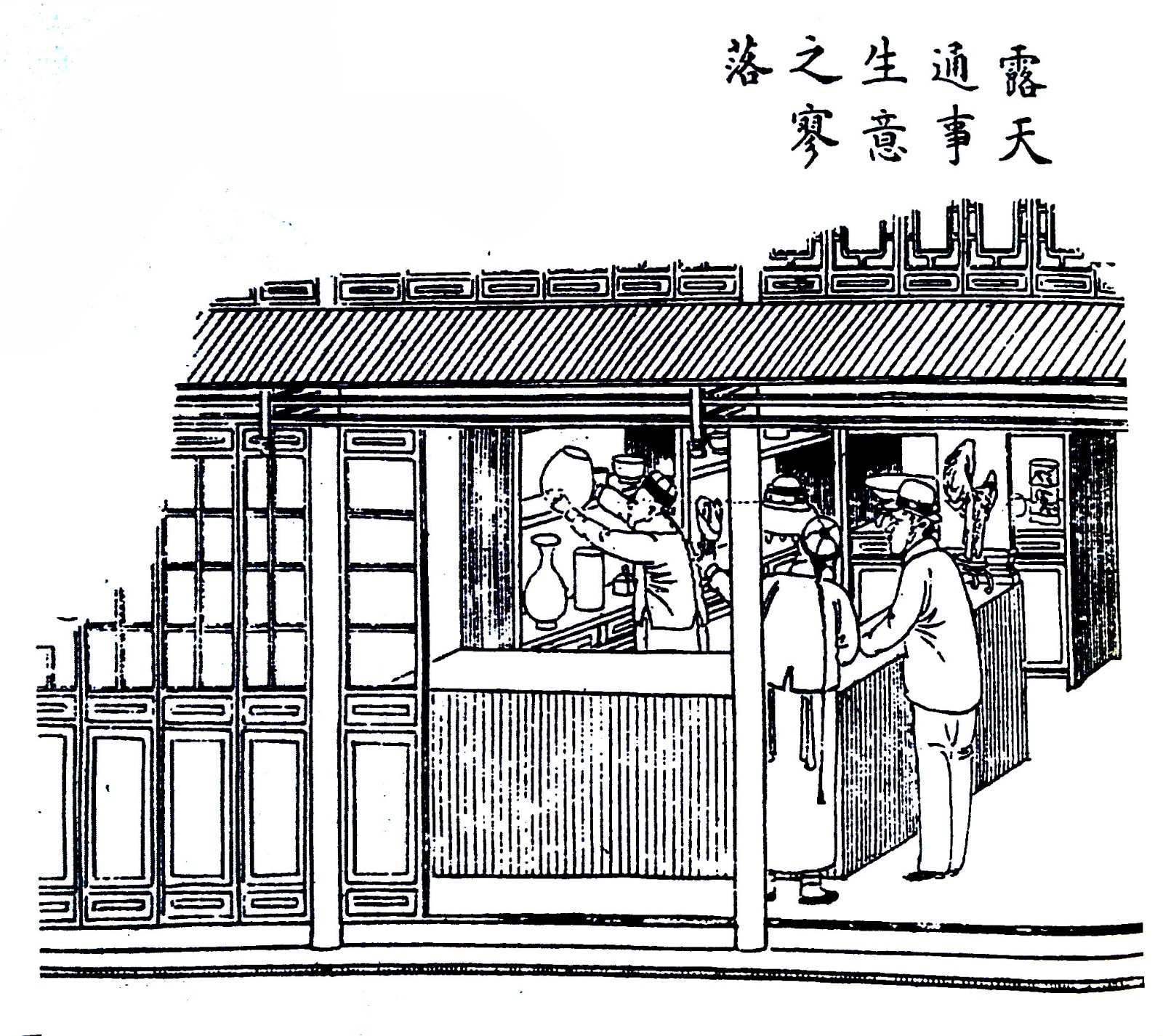

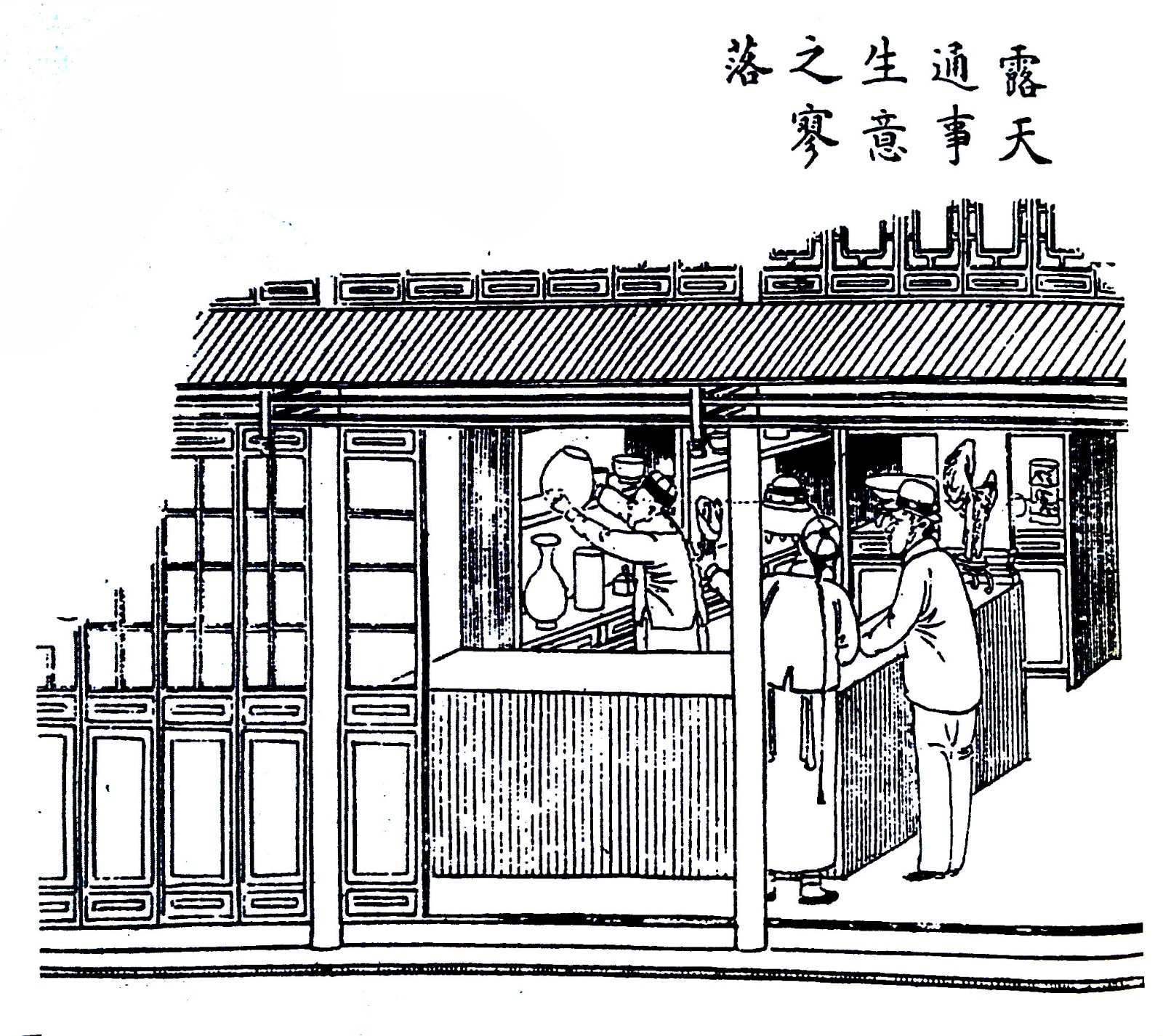

《沪游杂记》中描绘的露天通事

《沪游杂记》中描绘的西崽形象

民国职业外交家顾维均少年时就在上海英华书馆学习英语。这是一所由外侨与沪绅于1865年合办的学校,教授英语汉语双语,兼及其他课程,学费每年50两银,着实不便宜噢!顾维均在日后的回忆录里还生动地忆及当年与年龄比他大的同学进行英语单词比赛的情景,其规则有点像今天《中国好声音》的淘汰赛。“我们每周上三次英文课,每次上课,拼读比赛对全班学生来说都是一件令人兴奋的事。”

还有一个同文馆,创办于1893年,创办人是英国伦敦会传教士布茂林,曾在中国台湾传教并兴办新式学校,后在广东同文馆任教,并受湖广总督张之洞委托编纂《洋务要辑》。同文馆起初只设日班,后加设夜班,教学内容偏重英语。1900年后,中外衙署、铁路矿务及洋行、律师等行业的专门人才需求告急,同文馆就从优秀学生中选拔助教,帮助管理学生并适当教点低年级学生,酌付报酬。据同文馆在1904年的一份告白中称,“计由海关、邮政、电报诸局业考取者约百余人,外则如洋行司事、买办及翻译与写字之职为数不少。”

著名学者、出版家王云五就是同文馆的学生,因为成就优良,他也“被布先生拔充教生,以承其乏”。布茂林对王云五关爱有加,任他借阅自己的上千册藏书,这些书大多是英文名著,对于王云五开阔视野大有裨益。在布茂林的指导下,王云五阅读了《英国史》《富国论》《教育论》《英宪精义》《社会契约论》《法国革命史》等世界名著。另外像郑观应、穆藕初,前者是近代著名思想家、买办,写过影响深远的《盛世危言》,后者是著名实业家,他们都没有进过正规的外语学校,是在英华书馆或海关外语夜校进行补习的,并在他们日后的事业中发挥的极大的作用。

包括英华书馆、上海同文馆在内的各种外语培训班,有的延续多年,有的旋办旋停,此伏彼起,蔚为壮观,体现了上海持续不断的学习外语与西学热。

与此同时,在1901年,南京同文书院也移至上海高昌庙,成为上海东亚同文书院,这所学校的背景是由东亚同文会,会长是日本贵族院议长近卫笃麿,一个典型的亚洲主义者。移至上海并考察了上海的各方面条件后,遂将上海作为永久院址。它的办学宗旨为“讲中外实学,教中日英才”,学生有中国的也有日本的,毕业后多为日本方面重用,分散到日本领事馆、银行、商社等部门任职。鲁迅、胡适都到东亚同文馆做过演讲,鲁迅讲了一次《流氓与文学》,在当天日记里记了一笔:同文书馆“给车资12元。”但必须指出的是,东亚同文书院后来设立了支那研究部,书院的教师都是研究部部员,他们非常注重收集中国方面的研究资料,包括书籍、新闻、货币、地卷、商业文件,甚至传单,还让日本学生利用假期去内地旅行,散发随身带去的牙膏、味精、仁丹等日本小商品,起到广告宣传的作用。

1923年后上海至长崎的航线开通,日本侨民来上海增幅加大,逐年上升的日本侨民主要集聚上海虹口一带,最多时达到近十万,此时侨民举办的日语补习班和译书所也有不少。

1868年创办的江南制造局翻译馆

1887年成立的文学会会馆,位于四川路上

俄罗斯侨民也是上海外侨中的重要群体,上海开埠后的二十年里,俄侨的人数并不多,直到1900年也不过47人,但十月革命爆发,大批俄侨涌入上海避难。由于他们被红色政权视作敌对势力,故称“白俄”。而后又有一部分来自日军侵占的东北地区,他们从哈尔滨、牡丹江等地辗转而来。至四十年代初,聚集上海法租界并受到法国工部局庇护与照顾的俄侨有两万多人。

白俄中有旧俄海军人员,也有白军及旧俄政权机关的雇员及家属,还有士官武备学校的学员,以及文艺界、法律界人士等。俄侨在上海的人数与同时期在上海避难的犹太人差不多,但在文化领域及城市气质上,白俄对上海的影响远远比犹太群体深远得多,这是一个非常值得研究的课题。

白俄在上海建立了自己的社会组织,比如保护上海俄侨难民权利委员会、俄侨普济会、俄侨各机会联合会、俄侨律师协会等,俄侨中有许多杰出的艺术家,在上海的文艺活动开展得也相当出色,演出歌剧与话剧,举办定期音乐会,还将芭蕾舞带到了上海,造型艺术方面也留下了许多精彩的印痕。上海交响乐团的班底就是白俄人打下的。

白俄非常重视文化教育,在法租界内设有电台,还办起了出版社与书店,出版的报刊之多,这是其他国家侨民所不能比拟的。报刊方面影响较大的有《上海柴拉报》《俄文日报》《罗西亚回声》《自由的俄国思潮》《东方风气画报》《俄国评论》《我们的时代》等,林林总总有近200种,绝对繁荣繁华。史学家认为上海国际艺坛的半壁江山是俄罗斯文化,这是有事实依据的。

在此背景下,白俄还办了许多学校,从托儿所到专科学校及女子学校都有,还有一所上海俄文专修学校,招收的对象主要是华人。至于俄语补习班,在淮海路沿线的支路及弄堂里就有不少,许多中共地下党人就是在这里学了初级俄语,然后再秘密去苏联深造的。

甚至,如果允许我们将叙事语言转成为电影镜头,回放至1925年1月11日那个寒冷的冬日下午,任由镜头摇至虹口东宝兴路一条小弄堂的一幢石库门房子里,我们便会看到,当底楼的黑漆大门被推开后,迎面的客堂间已经布置成一个典型的英语补习班教室,讲台、黑板、课桌椅一应俱全,课桌上也整整齐齐地摆放着英语教材,但是没有一个学生。学生都到哪里去了?原来都挤在二楼,差不多二十个成年男人围坐在一张由三张八仙桌拼成的长桌周围,表情兴奋而严肃,这里正在召开具有历史意义的中共四大,共产国际代表维经斯基此刻正装扮成外教,一旦有事就出面忽悠巡捕,而正在作报告的就是48岁的陈独秀。由此可见,外语补习班是上海一道再寻常不过的风景。

此后,我们还可以在上海看到这种令人热血沸腾的情景,但要等一百年后,在中国进入改革开放之初才得以重现。

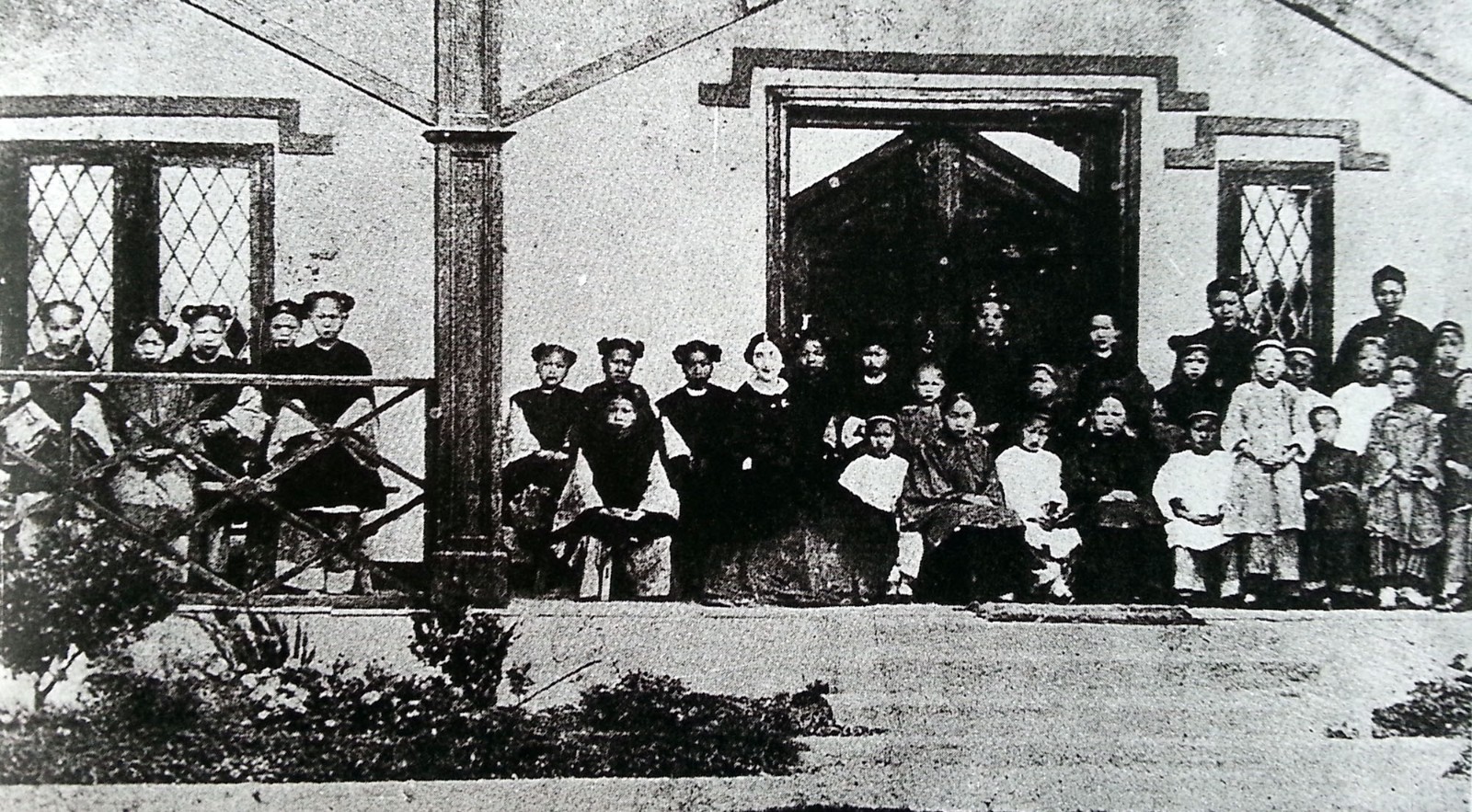

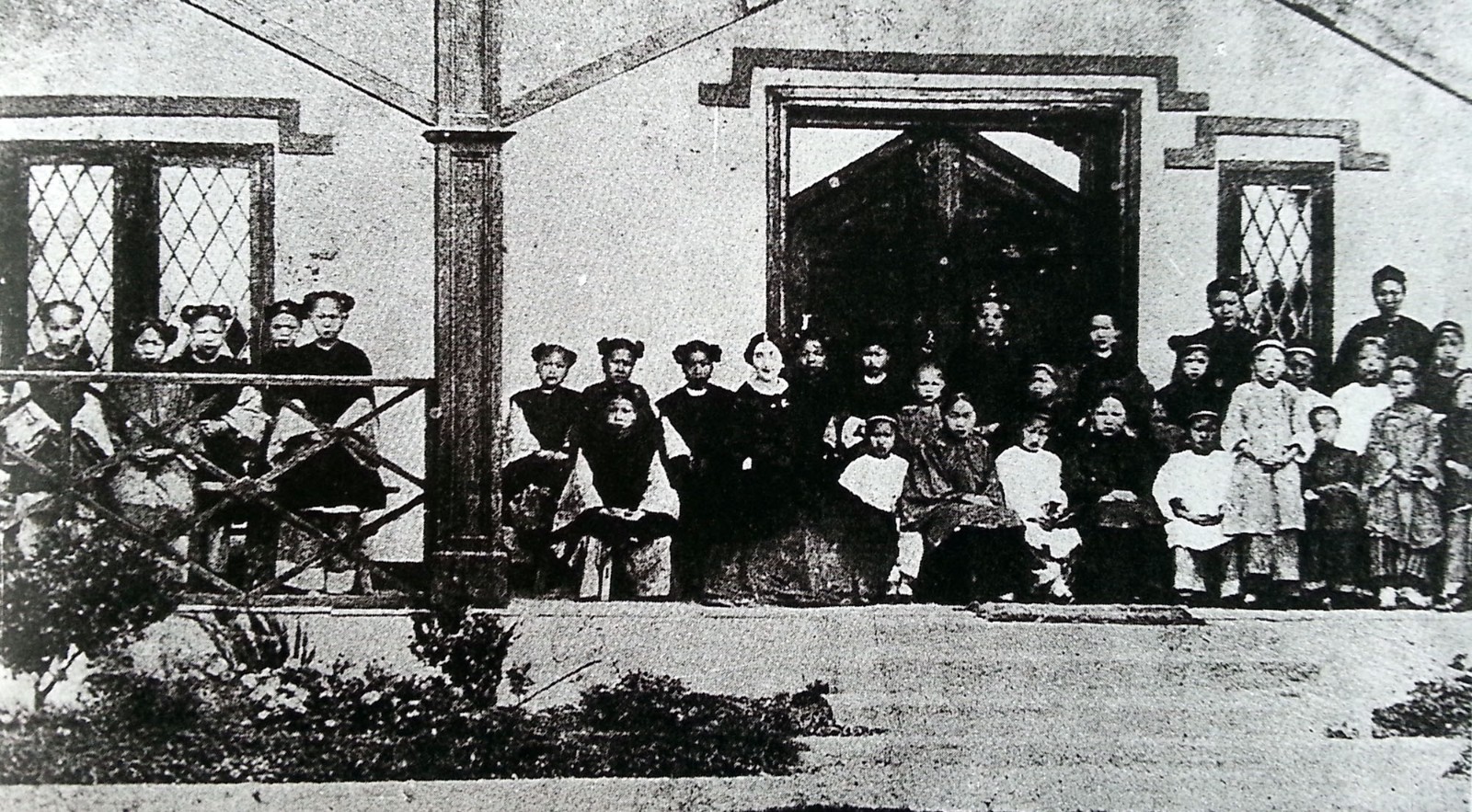

1850年裨文女塾师生合影

沈嘉禄,中国作家协会会员,上海作家协会理事,上海报业报业集团《新民周刊》主笔、高级记者。

从上世纪八十年代开始小说创作,兼及报告文学和散文、影视作品。出版有长篇小说、中短小说集、散文集三十余种,作品曾多次获《上海文学》、《萌芽》等文学奖。近年来专注于对上海城市文化与历史的研究,并涉及非物质文化遗产保护与传承、文物收藏、饮食文化等方面专题研究。

沈嘉禄,中国作家协会会员,上海作家协会理事,上海报业报业集团《新民周刊》主笔、高级记者。

从上世纪八十年代开始小说创作,兼及报告文学和散文、影视作品。出版有长篇小说、中短小说集、散文集三十余种,作品曾多次获《上海文学》、《萌芽》等文学奖。近年来专注于对上海城市文化与历史的研究,并涉及非物质文化遗产保护与传承、文物收藏、饮食文化等方面专题研究。