1

在合肥,城南,太湖路和宁国路交界处,有一处建于上世纪九十年代的小区,名曰太宁花园。小区内有一栋房屋的一楼,花木扶疏之间,时有笛声飞扬,闻声渐近,就走进屋子的客厅,客厅很大,四壁皆画,可惜光线有些黯然,一个人躺卧于沙发上,一身绵重的睡袍长巾曳地,手里头还拎着一管笛子,刚才的乐声正是从他这里发出。这景象容易使人联想到深居不露的终南山道士。但他不是道士,他是以画驴著称的画家刘兴泉。

见到我到来,刘兴泉哈哈笑着,抬手间客厅内倏然大亮,灯光灿烂,屋里的一切静物忽地闪出生命的色彩。刘兴泉把茶几拉到沙发前,而后拿出水壶,茶杯,茶叶,开始泡茶,聊天,水蒸气袅袅婷婷,于幽缓的冬日的节奏中,我们开始叙旧……忽而,忽而,刘兴泉兴致突来,拉着我来到客厅内的楼梯前,噔噔噔,上了二楼,哇!好大的一爿书画台,四围墙上全是书画毗联,全是刘兴泉自己的画。我正在欣赏,只见他拉出大抽屉,取出一张八尺整张宣纸,铺于画案上,我知他今天兴奋了,我可能要收获了!屏声宁息,就见他甩开睡袍,手拎大管毛笔,在大宣纸上龙飞舞飞,嚓嚓嚓,顷刻间,八头活灵活现姿态各别的毛驴跃然纸上!我正欲叫好,就见他挥笔在大画的空白处题出了一首诗:

甲申大雪会湘如,

挥笔写下八驴图。

平生不爱万户候,

只爱刘公一部书!

忽然想起那天是24节气中的大雪。忽然想起那年是农历甲申年。他说的“一部书”是拙著《美人坡》,那时《美人坡》尚在畅销中,他自己去书店买回一本,和着自己的美丽的爱妻轮流翻阅,他说的这些细节让我感慨联翩,浮想联翩,啊,多少年了?多少年了?时光的飞絮不禁在我的脑子中飘动了起来……时间过的真快啊……

2

安徽西北边陲有个太和县,县境内有个偏僻而贫穷落后的村庄叫刘桥,在中国现有的各类地图册上,你不可能标出它的具体位置。有一样东西为这里的自豪:是毛驴。生存环境的荒凉反而让毛驴衍生兴旺,但没有人知道这个秘密。

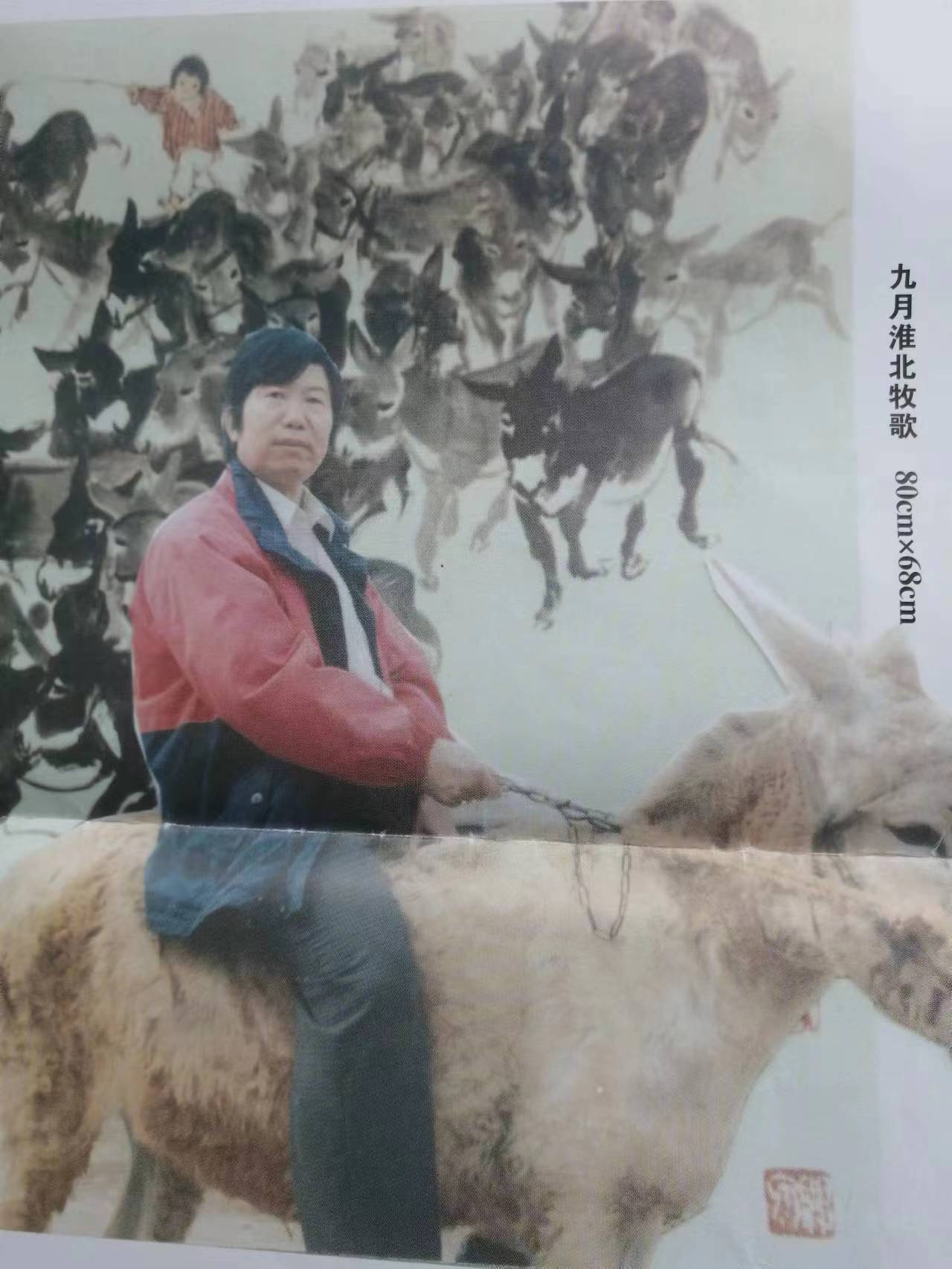

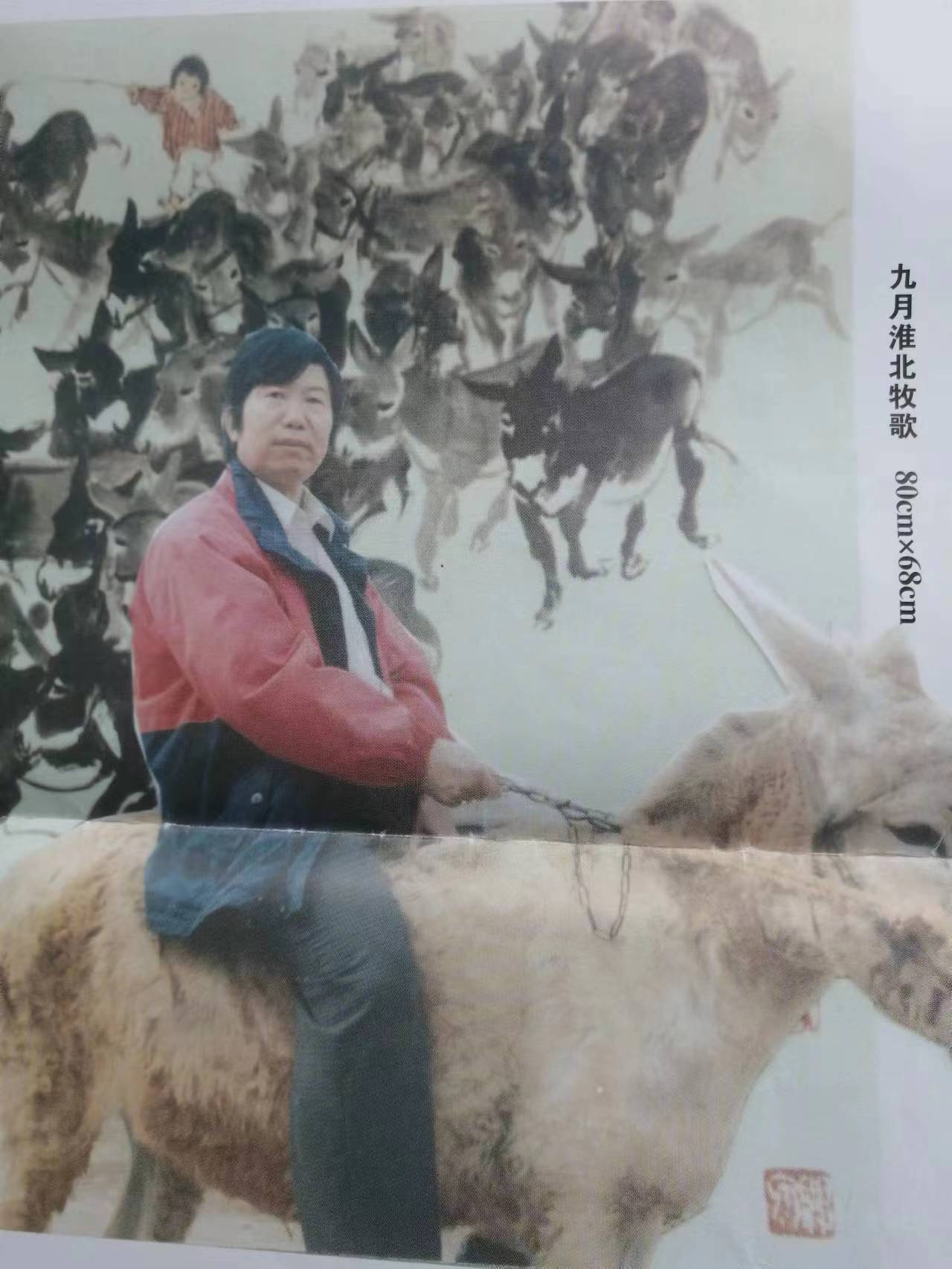

直到1980年代,一群毛驴越过了村野田垄,越过了县境,跑到了另一个繁华的县城界首,在县城里大大咧咧的显摆着。界首号称安徽西北的“小上海”,那繁华的情景众人皆晓。那天正赶上庙会的日子,街上人流摩肩接踵,当时县委书记正从闹市经过,忽然就被这些毛驴惊呆了。呀!这么多姿态各别的毛驴啊!有的憨态可掬,有的玲珑可爱,有的顾盼有神,有的引颈嘶鸣,有的相依并俟,有的游戏追逐,有的奋蹄跳跃……县委书记低下头来观赏这些毛驴时,街上的百姓全都围了上来,这个县城闹市区罕见的奇观,被定格在那个腊月寒天的冷风瑟瑟的角落里,人们从此知道这些毛驴是通过一个叫刘兴泉的农村青年,用一支毛笔和一张张粗糙的廉价宣纸,从他的故乡刘桥侍弄来的。就像当年川人陈子昂以百卷诗书一夜间名噪京城一样,它成为画家刘兴泉崛起的一个转折。身为县委书记的伯乐把纸上毛驴和它的主人一起请到了县文化部门,他们从此越过了地域和时空的屏障,为社会各界越来越多的人赞叹不已!

又过了十几二十年,马来西亚的著名美术评论家黄文禧对着墨驴惊叹:“刘兴泉画驴形神气韵俱佳,用水用墨不让黄胄,又工诗善书,为别人所难及。”评论家的话未可全信,画展上那些“绝技”却让我们一阵唏嘘!“干湿浓淡笔纵横,数头毛驴顷刻成,漫道蓬门秋萧瑟,砚田四季牧草青。”毛驴全在乎意象之间,超然于笔墨之外,自成天趣。牧童村姑相伴,田叟野老亲近,逸人高士骑玩,鸡犬戏耍一边……盎盎然皆见生机,淳朴中包涵旨趣,是非有高深境地和生活底蕴的人所不能为的。

据我之经验,凡艺术风格之形成大抵可分三种:缘于生活,师法大家,勤于琢磨。或三者兼而有之。“天之道,损有余而补不足。”艺术中凡是能充分表现此理的,往往是那些自视低微而不断精进的人。出身贫寒的刘兴泉有着这方面天然养料。“驴图废纸堆如山,墨种笔耕哪计年?铁砚磨穿胫骨瘦,不信碗底无神仙!”这首自题诗是他研画写照。看他的画可以揣摩到他耗费的时间和精神。画中透露出的烂漫是一种时光流逝中的成熟、宁静和温存,向你宣誓的是一种生命的真实和纯朴,一种屏弃一切外张的自信。他不像有的画家总是躲在画面背后而是直接站在画面当中,用灵动的笔触感受生活本身的每处生动。

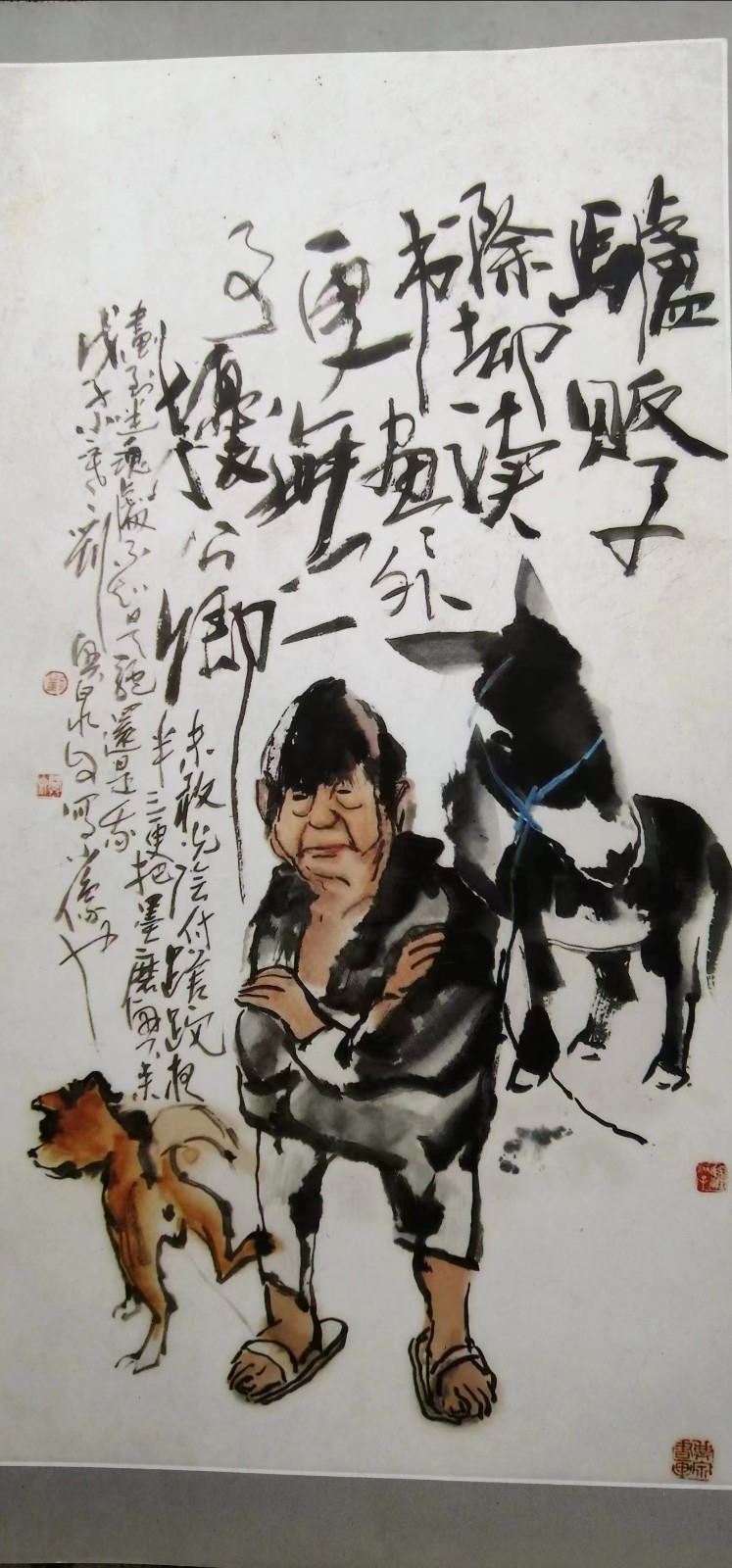

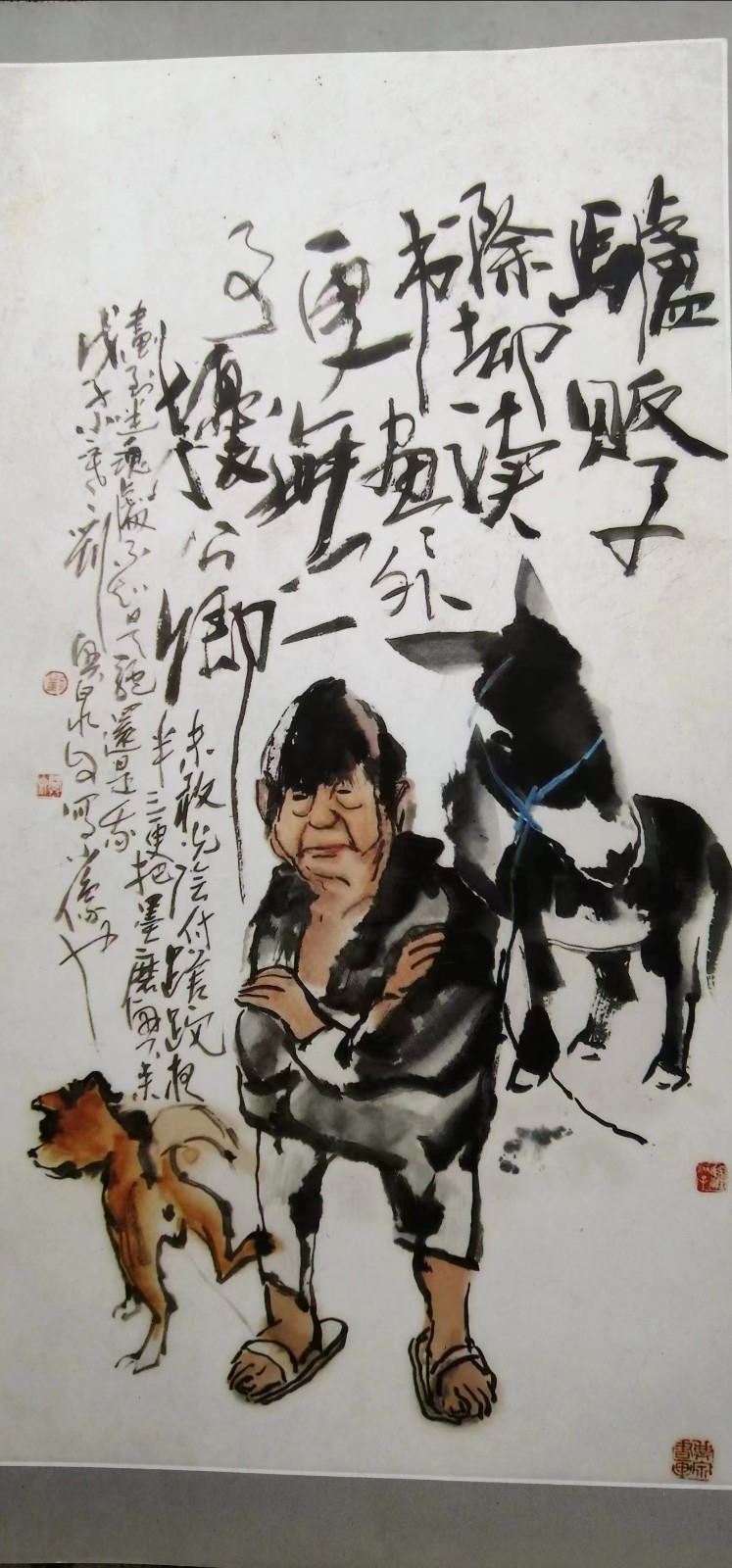

《牧歌图》里走出一群毛驴,相互用它们的语言表达兽类的感情,它们自由穿行在高秋野黄的山乡古道上,稚气可爱的小牧童拿着驴鞭追赶跳跃在它们的身后,领首前行是一只顽皮的小狗,它频频回首和那些驴们交流自己的出游心得,我好象能夠听到这些动物们用各种叫声表达的感情。“墨驴黄犬伴牧娃,丹青梦魂迷农家,不赏贵府红牡丹,偏爱山乡野菊花。”他的诗是他心中的秘密。无意为佳方可自佳,《伊索寓言》中有一个乌鸦喝水的故事,想喝水的本能使一只乌鸦变得如此聪明,将众多的石子投人瓶内,水能上溢方可解渴,人比乌鸦要聪明得多,加上一颗追求的心一种艰苦地磨练不懈地努力,刘兴泉终于使自己得到诗书画三者合一的升华。

出身寒微的刘兴泉喜欢用他的画配诗来揶揄生活中的某种无奈现象。

《看斗鸡》是一百多人团团围在一起,或蹲或站,或喜或怒,或男或女,或长或短,神态各各不同。“说稀奇不稀奇,一大群人看斗鸡,早晨看到十二点,中午看到日偏西,看得黄狗眼睛闭,看得老驴乏又饥,中国人有的是时间,什么只争朝夕不朝夕?”雄鸡赳赳怒目相对,一旁是黄狗打盹毛驴伏地,所有情状栩栩如生,是一幅多么绝妙的落后乡村现状图。似此之作,刘兴泉画中比比皆是。

我见到刘兴泉还是在很多年前,以后有多个年头没再蒙面,以后这多个年头他在做什么?他到哪里去了?我们曾一无所知。

3

生活中处处蕴涵一些传奇,大约是新世纪开始的几年,我和爱人去太湖路上的太宁花园看一个朋友,我们住桐城南路广电小区,步走到那也不用半个小时。然而那次不巧未遇,却被邻居的一阵悠扬的笛声吸引,我们不禁驻足凝听,一声声是那么婉转,如琢如磨似曾相识,有人诉曰,这是画家要作画了。遂上前请教,说是画家姓刘,界首来的。忽然脑子里一念回旋,问道:莫非刘兴泉么?答曰:正是。

于是唐突敲门,那个敦实憨厚穿着简朴的淮北“驴癖”,忽然间带着岁月的风尘,出现在我们的面前。

久违久违了!已经很多年没有见面了,原来大名鼎鼎的墨驴画家就这样站在我的面前呀。

时间过得真快!

不免想起很多年前的事,他还是这副笑容,还是这样的笛声,还是这样满屋满墙的墨驴图,不过那时的屋子太小太暗,更没有这些高档设备。在界首县文化馆那间阴暗如仓库似的破屋里,我作为省电视台的编导,和我的同事们一起,拿着摄象机的镜头对着他,满地的废画废纸,刚刚出生的婴儿在一张木棍钉就的摇窝里啼哭,他似乎显得很窘迫也很尴尬。桌面上是他写在画边的两首诗:“碳灰为笔墙为纸,家中四壁画驴姿,少年往事莫回首,酷夏荒春泪满衣。”“未敢光阴付蹉跎,夜半三更把墨磨,兴来画到迷魂处,不知是驴还是我。”这些就是他的来历和他生活的写照。他从小牧驴喂驴,伴着毛驴拉磨拉犁送庄稼赶集市,毛驴是他幼小生活的一部分,他似乎早就预感到自己的一生将与毛驴结下不解之缘,他曾在6岁时用泥巴捏毛驴,8岁时用竹秸在地上画毛驴,“比着葫芦来画瓢,马厩牛棚仔细瞧。丹青牧歌庄稼地,春风秋雨刘家桥。”这些是他成功的履痕和秘籍。

唐人王维《山水论》有“诗中有画,画中有诗”的说法,画家中诗学造诣颇深者古已有之。而诗的风骨往往透出画家的人格思想。

如今刘兴泉出神入化的毛驴和他的独树一帜的题画诗已经驰誉四方,载着友谊走出国门,纽约,柏林,巴黎,东京,新加坡……到处都能看到他的“驴迹”,他已经和自己的毛驴一起,高高的腾飞在中国画灿烂的天空中了。

二十年河东变河西。我此刻只能对他作出一些回忆性速写,完整地写他尚须加大笔墨,再详细采访也因精力有限。墨驴画家刘兴泉的故事,当然不是这篇文章可以尽显的。

是为记。

刘湘如,又名刘相如,笔名老象。安徽肥东人。1980年代加入的中国作协会员,中国散文学会理事,中国报告文学学会理事,中国名家书画研究会副会长。国家一级作家。曾任安徽电视台高级编辑。作品涉及小说、报告文学、散文、诗歌、影视剧等。迄今发表出版作品千余万字,主要著作30多部。其散文集《星月念》《淮上风情》《瀛溪小札》,报告文学集《十步芳草》《共和国星光》《马拉松大战》,长篇小说《美人坡》《风尘误》《朱熹别传》,影视作品《山雨》《青楼情殇》等曾获广泛社会好评。作品获国内外多种奖项,《美人坡》获2006全国优秀长篇小说一等奖。《风尘误》为八届茅奖入围作品。《星月念》获首届中国图书奖。作品被译多种文字至国外,选入《高中语文教材》《中国新文学大系》《大学语文课外阅读》《百年中国散文经典》等。当代著名诗人公刘评价“笔尖上流着作者自身的真血,真泪,点点滴滴,必将渗入读者的良知,一如春雨之于土地。只有这样的作品兴旺起来,散文复兴的口号,庶几可望变成现实。”(《星月念》序)。当代著名作家鲁彦周称其散文是“散文中的精粹”(《淮上风情》序)。

刘湘如,又名刘相如,笔名老象。安徽肥东人。1980年代加入的中国作协会员,中国散文学会理事,中国报告文学学会理事,中国名家书画研究会副会长。国家一级作家。曾任安徽电视台高级编辑。作品涉及小说、报告文学、散文、诗歌、影视剧等。迄今发表出版作品千余万字,主要著作30多部。其散文集《星月念》《淮上风情》《瀛溪小札》,报告文学集《十步芳草》《共和国星光》《马拉松大战》,长篇小说《美人坡》《风尘误》《朱熹别传》,影视作品《山雨》《青楼情殇》等曾获广泛社会好评。作品获国内外多种奖项,《美人坡》获2006全国优秀长篇小说一等奖。《风尘误》为八届茅奖入围作品。《星月念》获首届中国图书奖。作品被译多种文字至国外,选入《高中语文教材》《中国新文学大系》《大学语文课外阅读》《百年中国散文经典》等。当代著名诗人公刘评价“笔尖上流着作者自身的真血,真泪,点点滴滴,必将渗入读者的良知,一如春雨之于土地。只有这样的作品兴旺起来,散文复兴的口号,庶几可望变成现实。”(《星月念》序)。当代著名作家鲁彦周称其散文是“散文中的精粹”(《淮上风情》序)。