楔子

生命是一场意外,无法选择,无从逃避,生活难免会有岔口和急转,也难免有泥泞和坎坷,意外就此发生,一个转身,就是一段人生;一场意外,便是一场苦难:一场苦难,便是一次历练。

上世纪70年代的第二年,我在塔克拉玛干大漠深处,遭遇了一次非典型的大难不死,我看到了死神的影子,却又意外地逃脱了它的追索。那年8月,我被光荣地安排到大漠深处原始胡杨林中去打碱。我遇到了沙漠最普通的树——胡杨,也遭遇了一场生命的意外。

正是由于有胡杨的存在,让我遭遇了一场前所未有的灾难,然而,胡杨树把它顽强而悲壮的精魅,无形之中注入了我的灵魂,让我得到一笔意外的人生馈赠:足够我享用一辈子!

胡杨

倔强由此而生:这是一种生活态度、也是一些对世界的认识,更是一种刻骨铭心的精神顿悟,这些成了我生命财库中的第一桶金。那年,我23岁。

人生最幸福的事就是懂得:苦难看破了,不过是浮沉;生命看破了,不过是无常,就是那次意外,让我学会了内省和提炼。由此,我懂得了感恩生活,学会了坚强,微笑向暖,一路前行。

“树碱”是沙漠奇树——胡杨伤口的分泌物——胡杨是一种会流泪的树!它的眼泪,人们称它为胡杨泪。

生活在沙漠严酷环境中的胡杨树经常遭受风沙雷电的袭击,经常会有树杈乃至树干被折断撕裂,形成伤口。出于自我保护,伤口会不断地分泌出含碱量极高的眼泪——树汁。沙漠蒸发量大,树汁中的水分很快被蒸干,留下碱的结晶。不断地分泌,不断地蒸干,不断地结晶,不久整个伤口就会被碱的结晶所覆盖,形成厚厚的痂壳。

但是往往等不到伤口愈合、瘢痂形成,又会有新的创口,痂壳下,老的伤口还不断渗着血水——树汁。有时伤痂也会被风沙重新剥落或撕破,又形成更新的溃疡创口,于是伤口又要重新结痂。也许这种受伤和结痂是反复无数次的,就逐渐形成硕大、形状各异的碱砣,大如篮球,小似葡萄串。这种结晶体,叫胡杨碱,纯天然的树碱、可以用于食品工业、硝皮制革,做成肥皂……

我们到大漠深处打碱,具有政治和经济的双重意义:政治上可以帮助人的“脱胎换骨”,经济上可以帮助农场扭转亏损——虽然它只有一角几分钱一公斤。

以上只能算是前戏——开场锣鼓——对故事发生的背景和有关情况作的简单交待。 精彩大戏下面将拉开大幕,由此,作为读者你,将和生命意外中的我,同处一个空间,感受灵魂的震颤。其中你会读到坎坷与苦难,但苦难,并不是一种痛苦,而是一种快乐,它不是悲剧的,但它会是让灵魂感动震颤的故事。

故事正文

拖拉机吐着黑烟,在不是路的“路”上颠簸,直指沙漠腹地,车上载着我们十几个去“换骨脱胎”的年轻人,还有我们随行的全部家当——一口铁锅,两只铅桶,一袋包谷面,几只发黄的老葫芦瓜以及一些捆得七歪八斜的铺盖卷儿等杂物。

不久,活人与杂物全被车轮扬起的漫天灰尘变得纯然的土黄色,厚厚一层。一起随着拖斗上颠下簸,左晃右摇,不断地被抛高落低,东翻西滚,没有一刻停止。

唯一不同的是:那些杂物是没有知觉的,而人是有知觉的。每个人的五脏六腑似乎都被颠得挪动了位置,相互缠绕着、牵扯着,那种撕心拽肠般的绞痛,没有一刻停止过。往往是上一口气还没匀过来,又猛地被高高抛起,重重落下——简直要把所有的内脏器官震裂。十几个“土人”,只有在偶尔扑闪一下的眼睛,还有脸部不停的痛苦抽搐,才让人感到,他们目前尚是活物。

拖拉机喘着粗气,终于停在了这次打碱的大本营——一个名叫“七道半井”的废弃伐木点:一排东倒西歪的、用圆木垒起的木楞屋,井嘛,在鸿沟深处,只需挖一半,就见水,故称“半井”,它是深藏鸿沟底部,人工挖出的一个泛着酱汤水色,没遮没拦的小水坑。

这里留有几个留守人员,都是劳改释放的,据说,有“国军”炮兵司令、伪警察局长,逃亡地主、带帽右派,据说还有一个在上海玉佛寺出家的“花心”和尚。

次日,天刚放明,我们一行人扛着行李铺盖,挑着供养,继续朝荒漠的深处进发。

放眼望去,眼前的景象,似乎一下子向上回溯了好几个世纪,仿佛回到了地球的洪荒时代,又像走进了地球末日来临前劫后的场景:满眼都是植物遗体残骸,遍地是枯朽胡杨。它们裸露着风干的躯体,虬枝枯杈,遒倔嶙峋,龇牙裂嘴,个个东倒西歪,泛着白凛凛尸骨般的冷光。

没有飞鸟,没有声响,只有当你偶尔看到胡杨树梢一抹翠绿的枝叶,才会感觉有生命存在,游丝般的感觉。此时每个人都会被眼前的严酷所震慑,也一定会在这无垠的荒凉而嘴唇嚅嗫,当然也会为胡杨的顽强生命力而感叹,面前对这场景,人类创造的一切语言在这蛮荒、顽强面前都会显得苍白无力——难以描摹!

我们的营地,安在沙漠中难得有的一个黄土高坡上,(离“七道半井”有二三十公里路),地势平坦,坡上长着几棵还算茂盛的胡杨树。没有房屋,也不用盖房。好在沙漠一年中难得下一回雨,绝无淋雨之虞。

好在一天中太阳最毒的时候,我们又都散在沙漠荒林中打碱,等傍晚回来宿营时,太阳已经下山,再怎么说胡杨树也能多少为“营房”作些遮蔽。

四根木竿支起一顶蚊帐,顶上盖些树枝,地上铺上张塑料纸,垫上一条薄薄的毯子,再摊上一领草席,便是我们的床了,也算是屋子。

住得虽然极其简陋,近乎原始,但当时,我们却颇有几分“天当被子地当床”的豪情,真是“少年不识愁滋味”!

说没有“愁”那是假的,因为怕字当头,忘记了愁而已!也没有愁的时间空隙。当时我们有“三怕”,一怕拉肚子,二怕苍蝇,三怕迷路。

黄土高坡底下,有一道深深的鸿沟,在沟底挖上几米,就见水了,水是酱红色的,苦、咸、涩三味齐全,喝了就拉肚子,每个人都是如此:吃下去是什么,拉出来还是什么;吃下去多少,拉出来还是多少。

沙漠中没有水,连一天都活不下去,生命何等之脆弱!在那里没有营养补充,每天还拉着肚子,我们却都活了下来,生命又是如此之顽强!虽然15天以后我们走出沙漠时每个人都是形容枯槁,脸色腊黄。

想不到在这么严酷的环境里,竟然还有生命存在,那就是苍蝇。这种沙漠中特有的,个头很小的苍蝇,特别厉害,只要一嗅到动物气味,马上会逐味而来,冷不丁吸一口血,最可怕的是皮肉被树枝刮破,它们更是成群结队追逐血腥而来,叮住伤口,拼命往肉里钻,奇痒极痛,只要让它停留几秒钟,它马上会在伤口里繁衍后代——悄悄地在你伤口里产下一窝蛆虫,如不及时发现,马上采取措施——往伤口上抹福尔马林药液——蛆虫会很快钻入伤口深处吮血啮肉,不消几天就会孵化成幼蝇。

说也是,面对如此严酷的自然环境,它们如果没有这么非凡的繁殖能力,何以生存至今!

它们噬肉吸血的目的是明确的:为了生存,为了繁衍生命。

我们呢?那时,我们每个人都确信自己与生俱来继承了家庭的“原罪”,必须像某些昆虫一样,用自己的生命之丝去织一个茧,把自己的灵与肉禁锢其中,经过痛苦的蛹化修炼,才能蜕变为一种新的生命形态,从而获得新生,这可能就是当时所说的“脱胎换骨”吧。

那时,我们最担心的是迷路,每天都是在极度恐惧中度过——生怕迷路,一旦迷路,在茫茫沙海中匍匐寻找,凶多吉少,好在事先有交代,每人拖一根木杆,木杆用处大得去了:在沙地划出痕迹,傍晚顺拖痕,原路返回,它还是打碱的工具。

打碱,是两人一组,每天早晨肩上搭着麻袋,挎上两壶水,怀里揣着两个包谷馍馍,一块咸菜,腰上系一条草绳,手里拖着一根打碱用的长木竿,各奔东西。傍晚,两人合力扛着两袋沉甸甸的树碱返回营地。

就这样,还是几乎每天都有人迷路,好在留守营地的人会收集干柴,燃起大火,沙漠空旷,很远也能看到烟雾和亮光,因此,即使迷路,也往往有惊无险。

我们10连的队伍和农场子校的打碱小组同住一处,合为一体,同吃一锅饭。记得有一次“黑校长”蒋文杰天晚很久,还没有摸到营地,干柴添了一次又一次,篝火冲天,还不见他归来。大家都急了,更是怕了——他一定迷路了——终于在下半夜,他顺着篝火亮光,摸了回来 ,没有一句安慰的话,反而被根正苗红带队的赵涛臭骂一顿,个子高大的蒋校长,弯腰曲背,猥琐得像贼一样,大气都不敢出一口,怪可怜的。

胡杨林并不像南方或东北地区那种连绵不断的原始森林,虽然也是原始的,但决不成片,它们随形就势,长得东一片,西一簇,再加上那树碱又不是每一棵树都有,只有那些枝龄长,高大粗壮的大树树顶上才有,所以我们每天要走得二三十里路。

迷路的情况每天都有发生,病号也每天都会产生,凭着火光指引当夜都能回到巢穴,因为有病号出现同伴的组合也会经常调换。

有一次例外,我和临时组合的同伴,迷了路,不仅当夜没回到营地,而且,在沙漠里,迷路2天2夜,差一点就此抛尸荒漠,葬身沙海。

那天白天,我们运气特别好,连续碰到几片树碱很多的胡杨林,不知不觉中走得很远,等到想起要寻“路”回家时,太阳已经西沉。于是我们用木杆抬着两麻袋鼓鼓囊囊的树碱,循着来时在沙地上拽出的木棍拖痕往回走。

虽然那天的麻袋装得比平时更满,份量更沉,但我们的跨步却比平常更轻快高远!因为那时打碱的多少,是检验态度的标准,我们这些“可以改造好的人”只有用筋骨之劳,精神之痛,来完成蜕变;只有采集更多的碱,来证明我们对于改造的虔诚。对于这些,至少当时我们是深信不疑的。

不知什么时候开始,沙漠里起风了,很快,狂风裹着黄沙扑面而来,把人呛得连气都喘不过来。

狂风一阵紧一阵地肆虐呼啸,一座座沙丘一阵紧一阵地顺着风势腾挪疾奔。

再也找不到木棍拽出的拖痕了——那时且不说是木棍脱出的痕迹,就是拖拉机翻起的犁沟,也会被马上填平埋没。即使拖痕还在,也根本无法睁眼辨认。

我们颓然靠着一棵高大粗壮的胡杨树,坐下。埋怨这声突如其来的狂风。一会儿,似乎风势小些了,但天却慢慢地黑了,我提议:凭着直觉往营地赶,同伴不同意,他坚持索性原地等待,等看到篝火的亮光,我们就可找回去,或等天亮再说。

我阴阴地说了一句:“这样的鬼天气,根本不可能看到他们烧的火,更何况今天我们走得很远。”听了我的坚持,他动摇了,扬起一把沙:“看来,这风确实一时半刻不会停,在沙包里过夜会冻死、饿死的,那——我们还是走吧,回家的路,我还是有点印象和感觉的。”

我的同伴赵云浮,长我二十岁左右,无论从年龄上还是我俩的关系上,我当叫他一声先生。

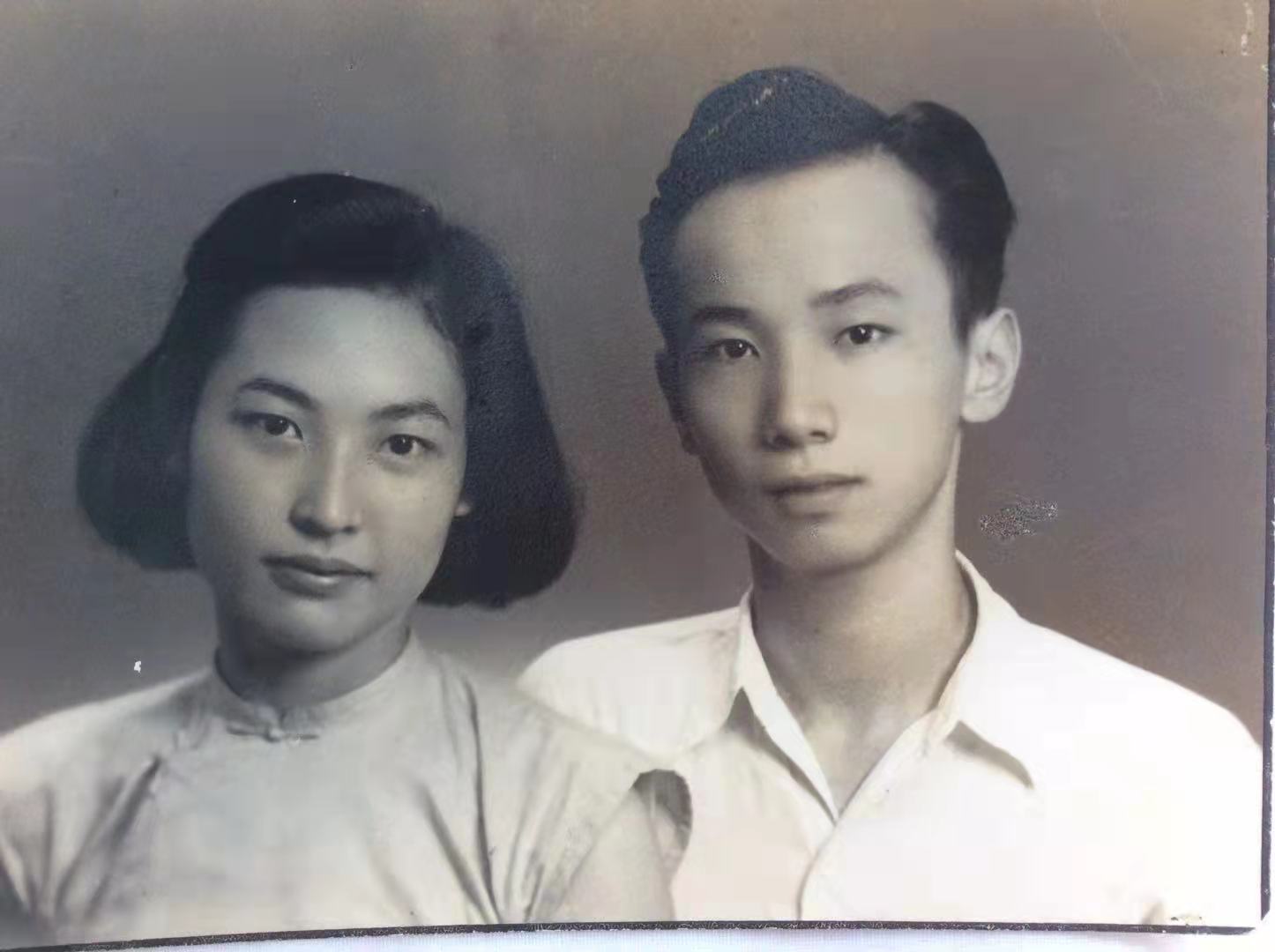

迷路时的同伴九二年在上海相遇留念

他是个土生土长的新疆人,据说,他的祖上,曾是跟着左宗棠一起进疆的骠骑兵。他的老家北疆的吉木萨尔,年轻时在新疆学院读书,后投笔从戎,成了一名军人,他是军中不多的才子,善书会画,温尔儒雅,待人诚恳,遇事沉稳,本是农场的宣教股长,因为所谓的历史问题,下放到我们连队劳动的,知青都很敬重他,平时我和他走得很近,他是这次打碱的领头人,我是他的副手。

那天,我们各自的搭档分别泡了病号,让我们成了临时组合,平时,他是我们十几个人中方向感最好,沙漠生存经验最丰富的一个,算我有幸,和他临时搭档。

我相信他的感觉和经验。我们又上路了,扛着两袋沉甸甸树碱,风很大,沙也很大,我们缩头弯腰,凭着感觉往前赶,一脚高,一脚低,踉踉跄跄,气喘吁吁。我们在黑暗中挣扎,在沙尘中爬走。不知走了多少路,终于走不动,倒下了。

经验告诉我们,即使再累也不能马上躺下。我们很快就地堆起了一大堆干柴枯枝,点着了火,驱赶着沙漠夜晚的逼人寒气,也算是向营地发出求救信号,想必此时营地也早就燃起熊熊篝火,给我们指示着方向。

可能是我们走得太远的缘故,更可能是天气的缘故,四下里一片漆黑,一片混沌,不见一点光亮。

虽然风刮得没有先前那么狂暴,但整个天空宛如一张灰黄巨大的布幔,不断在拉扯、抖动、撕拍,耳鼓充斥着鬼哭狼嚎般尖厉的啸声。突然,我的心蓦地被一种从未经历过的恐怖所攫住,清醒地意识到,我们真的迷路了!

仿佛一下子掉进了一个奇深无比的深渊,看不到一丝光亮,找不到任何可以攀缘的抓手,脑子一片空白。冲着同伴,我木木地问了一句:“我们该怎么办?”同伴拨弄着炭火没有马上答话,只是怪怪地用手指了指水壶。

各自的两壶水,喝了一天,早就壶底朝天了,记得我的最后一口水是在天黑后不久喝光的。他告诉我,当地老乡有一条经验,当发现自己在沙漠中迷路时,要在第一时间内将自己的尿液收集起来,以便在万般无奈的情况下备用急救,如不及时收集的话,到后来体内就不可能有这样的液体排出了。

在这样的情况下,我肯定听他的。于是我们的水壶里又有了液体的流动,但不是水,而是尿;不是输出,而是注入。我们不断地往火堆里添柴,不断地察看周围,仍然未见一点光亮,我们都穿着单衣,前身就着火堆,还感到有些灼热,背后的寒气直沁入脊梁深处,一个躯体,两种感觉:真正的冰火两重天——好不容易熬到了天亮,狂风依旧肆虐,沙尘依旧铺天盖地,没有任何停息的征兆。凭着同伴的感觉,我们继续寻找着归路,还不忘扛起那两袋沉甸甸的装满胡杨树生命结晶,举步与风沙肉搏,脸部不断接受着风沙蛮横粗鲁的狂吻,嘴唇已裂开了血口,喉咙火一般的灼痛,肠胃连续地抽搐痉挛——那是干渴和饥饿!

终于,倒下了——不想也不愿走,也实在走不动了。我们自然都想到了那半壶尿液,这是我们此时唯一能补充的,和水有着同样物理性质的液体了。首先是他,接着是我,捏着鼻子,屏住呼吸,试着嘬了一口,口腔里立即满嘴充满了咸涩腥臭,喉部一阵抽搐,似乎喉咙和胃的烧灼感更厉害了,但随着液体的滋润,灼痛又似乎缓解了些,于是,第二口,第三口……靠着那半壶尿液,我们又在沙漠里转悠了大半天。

当夜幕又一次降临的时候,我们收集起的干柴已远不如前夜那么多了,火小了——实在精疲力竭了。那晚,我们依然没有看到别人为我们燃起的篝火,别人也没有看到我们燃起的野火。

一个赭色的黎明降临了,风速明显减缓,能见度好了不少,只是空气中飘浮着浓浓的、灰褐色的粉尘,没有太阳——还好都是刮风,没有太阳——否则我们早就晒成木乃伊了。

一夜间,仿佛从天上抖落下一条宽阔无边的赭色罗纱,尘埃氤氲,满目混沌,给人一种迷濛、神幻的感觉。

朦胧中,我们彼此的脸面还是可以看清楚的,经过两夜一天的连续劳累,强化焦虑,快速脱水,人完全脱形了:眼窝深深地眍了进去,眼眦浮肿得只留下一条狭窄的缝隙,粘满了尘垢和眼眵的混合物,眼珠死鱼般地凝滞混浊,只是偶尔还在那条眼缝中转动一下。嘴唇似乎用盐渍过一样,泛起一层白花花的盐霜般的皲壳,上面裂着几道深深的血口,脸颊一下子凹陷下去,颚骨高高地凸起,脸上的皮肤像烧焦的马粪纸一样,没有一点光泽,又像一只曾经被吹得过度的猪尿泡,一下子被放气风干,而变得瘪瘪的,松驰得没有一点弹性,上面布满塌陷的凹窝、道道褶皱,仿佛两具马王堆的出土古尸。

知觉,似乎脱离了躯壳,飘荡在冥冥之中,倘若有灵魂存在的话,那么此时的灵魂一定变得非常干瘪精瘦。此时,恐怖反而消褪,能够感觉的是体内的每一根神经都像烧红的铁丝一般,周身的每一个毛孔都发出同一种感觉——痛。口腔乃至喉咙全部结满血痂,嘴巴根本合不拢,牙床全变得黑黢。脚上被树枝刮破的创口,被苍蝇叮得溃烂了,更是奇痛无比。

我俩怀着最后一丝求生的欲念去寻找——也许并不存在的生路。说是寻找,其实是漫无方向的——犹如两只撞上玻璃的苍蝇,朝着光亮,竭尽全力地胡飞乱撞,拼命地扑腾,直至精疲力竭,无可奈何地死去。

也许是担心自己的死不够悲壮,在死神触手可及的情况下,我俩竟没有商量,也没有争议,鬼使神差般都拽着那两袋沉重的树碱上路。

尽管我还依稀记得,昨夜迷糊中做梦还在怨恨这害人的碱,要不是为了打碱,我们怎么会到这沙漠深处来;要不是为了打碱,我们怎么会迷路,梦中我们把这麻袋里的碱全扔了,我诅咒这该死的碱!

但那个年代毕竟是个崇尚悲壮的年代,我们需要活着出去,要用这两袋碱,来证明自己的虔诚与悲壮!

我们俩与其说是在寻路,不如说是在扑腾挣扎,走不了多远就会瘫下,脚似乎踩在棉花上,软软的,松松的,一点也使不上劲,也实在无劲可使!

抬不起脚,迈不开步,到后来只是拽着麻袋,一寸寸地在爬,爬不了几步,就要大口地喘气,但每喘一口气,都会导致口、脸、喉咙、胸部连着五脏六腑一起针刺般的剧烈抽搐。小腿上溃烂的伤口,用树枝一拨,里面全是白花花蠕动的蝇蛆,那钻心的疼痛。让人感到那伤口可能已蛀到骨头了。平时,只要一有被树枝刮破的伤口,我们都会很小心地处理,可这两天哪还顾得上啊!

新的一天——也许是我们生命的终点,也可能是我们又一次新生的起点。

中午,随着气温升高,沙漠里变得燥热起来。我们爬到一棵大树下,已处于半昏迷状态,意识宛如游丝般地颤动,飘飘忽忽,时有时无,终于什么感觉都消失了,灵魂似乎飘得很远,很远……

不知过了多久,我忽然感到了一阵清凉,意识仿佛重回肉体,神智又渐渐恢复。——黄昏降临了——赭黄色的布幔不知什么时候被揭去,天空变得湛蓝湛蓝,像天鹅绒般地柔和,风不再肆虐,傍晚的凉风轻拂着我的脸脥,空气也似乎变得格外清新。

我吃力地将眼睛撑开一条缝,只见我的同伴靠着树干,半欠着身体,手里抓住一根木棍,警惕地望着树梢。顺着他的目光望去,我看到了:几只丑陋的秃鹫,瞪着散发出幽幽凶光的眼睛,盯住树下的两个奄奄一息的人,不时发出令人发疹的怪叫。

据说,这是一种专吃腐肉的动物,它们从很远的地方就嗅到了我们身上散发出来的死人般的气息了,逐味而来,就等着我们断气,由活人转化为尸首,它们就会马上飞扑而下,用弯曲如钩的喙、铁钩般的爪,撕扯,叼啄,吞啮我们的血肉,不用多久,我们的身体将会化为一缕缕布条和一堆白凛凛的尸骸。

我骇怕地关闭了那条眼“缝”,等重新睁开眼睛时,我戳了一下同伴,用手做了一个挖坑的动作,意思是:我怕,若我先死,你要挖个坑把我埋起来,不要让它们撕咬我的血肉!

同伴摇摇手,让我不要怕,他的嘴巴歙动了一下,断断续续地说:“只要……有一口气……我们也要……”

也许是他的话起了作用,也许是临近死亡前的心境复归宁静,我一下子想得很多,想得很远,首先想到了我的另一半——她,一个淳朴的工人的女儿,她不顾政治压力、家庭反对,不合时宜地和我这个社会与家庭的双重“弃儿”相爱了,在那样艰难困苦中,她以百般的柔情抚慰着我这倍受创伤的心灵……

我还想到了上海年迈而孤苦的祖母,是她含辛茹苦将我哺育成人,她一定天天坐在石库门后门,等着邮递员的铃声,盼着孙儿的来信,我仿佛看到了她痛苦、失望的神情……

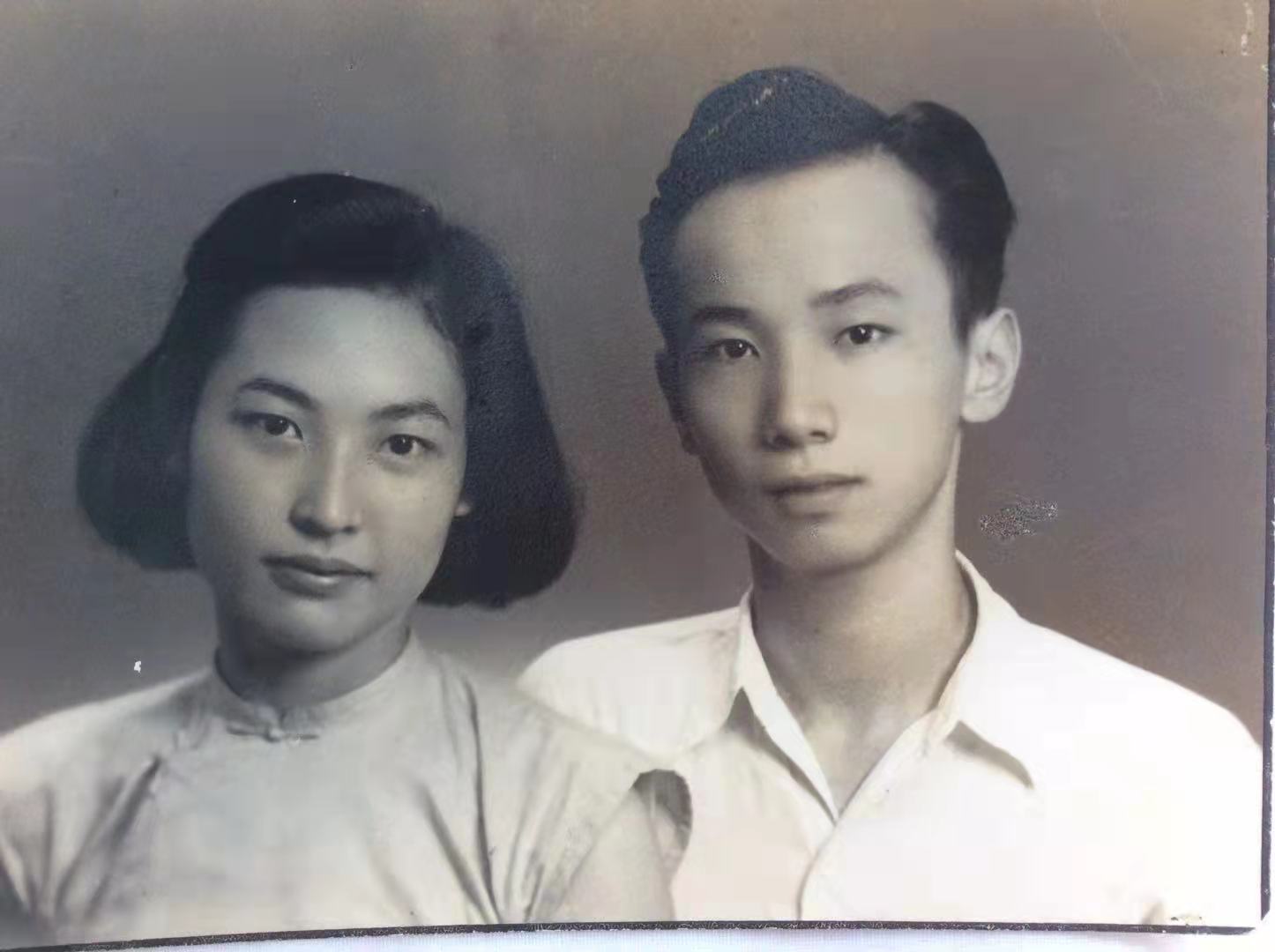

缪新亚和祖母、小姑

我更想到了远在台湾的父母,是他们给了我生命,在过去的岁月里,他们没有给过我任何亲情和关爱,只有给我无尽的烦恼与不幸,我怨恨过他们,甚至诅咒过他们,但此时,我真的好想他们……

缪新亚父母

想着桩桩往事,怀着沉沉的遗憾,看望着明净纯色的蓝天,苍翠碧绿的枝叶,金黄连绵的沙海……世界是如此的美好!蓦然,求生的欲望一下子变得那么强烈,我不想死,我要活下去!

我把目光移向同伴,他也似乎沉浸在某种境界中,神情专注而平和,也是突然由宁静转为亢奋。沙漠中清风微起,在强烈的求生欲念的驱使下,我们开始了生命的最后一次冲刺。

也许是上苍保佑,命不该绝,那天傍晚,我们竟然顺着一堆堆的毛驴粪,爬到一个维吾尔老乡的羊圈旁,也许是看到了生的希望,紧绷的心,立刻松弛,一口气舒缓了下来,意识一下子飘散而去——昏了过去。

不知过了多久,一股潮热的湿气,带着草腥气,在我的脸部慢慢弥散开来,意识仿佛重新回到了体内,我勉强将眼睛翕开一条缝,迷糊中只见一双充满温顺的眼睛——那是头母羊!正用怜爱的眼神注视着我,嘴唇吐着着绿色的草沫,朝我脸上喷着带着青草味的潮气,见我动了一下,伸脖发出“咩”的一声,接着羊羔们也发出“咩咩”的叫声,奶声奶气,此起彼伏——充满生命的呼唤!

恍惚中,我感到——我们得救了!紧绷的神经又一下子松弛下来,突然失去了弹性,而意识又重新如游丝般地颤动,飘飘忽忽,终于什么感觉也没有了,灵魂似乎飘得远很远。

处于临界状态的生命系于一根细丝,一会儿似乎牵不住了,要断丝而去,飘走了,飞散了……

一会儿又好像拴住了,隐隐约约,颤颤悠悠,忽然冥冥黑暗之中仿佛有了一丝光亮,悠远处模糊地有一种声音在召唤,“咩”、“咩——”,羊用颤抖的嗓音在真情呼号,接着,四周“咩”声骤起,此起彼伏,高应低和 充满我的耳管,飘荡的意识似乎一下子被拽住了,飘忽的灵魂经过一番挣扎,终于将生命的缆绳紧紧地缚在了肉体躯壳的锚桩上。

听着这羊咩声声,心里不觉震颤:那充满挚情的啼鸣是如此饱含激情,乃至总是带着生命的颤音,声音只有发于肺腑,出自真情,才会颤抖,看来,不只人类是这样!

接着我感到,我的头被扶起,我看到了一双布满皱纹,慈祥而急切的眼睛——那是一位维吾尔族牧羊人。

获救后,我俩在羊圈的干草堆里静养了几天,喝着维族阿爹为我们熬制的带有浓浓苞谷醇香和羊奶羶味的稀饭,倾听着那温情的羊咩声声。

我为大自然竟会赋予这种生灵如此富有人性的叫声而感动:带生命颤音的羊咩声,和人类称呼“妈妈”的发音太接近了!不管是羊羔奶声奶气的啼叫,还是老羊那饱经沧桑的嘶鸣,都充满对母爱的感恩,对生命的呼唤,假如没有这种竭尽生命真情的呼喊,那个黄昏将会是我们生命的终点。

经过静养之后,维族老人把我们送到宿营地,营地的人们已集体停工,四处寻找我们,并且通过“七道半井”求救。

凭着那两袋胡杨树碱,赵云浮脱掉了莫名其妙的帽子,戴上了“学习积极分子”的桂冠。我也蜕变成“可以教育好的子女”。

我们确实像某些昆虫一样抽出自己的灵肉之丝,编织出一个生命之茧来,并成功地完成了一次蛹化、蜕变的痛苦过程,获得了一种全新的生命形式,我因此获得了一笔取之不竭的精神财富。

感谢救命恩人维族阿爹,感谢充满人性的羊咩声声,感谢同伴赵云浮先生。

经过这一场生命“意外”我和赵云浮先生成了患难之交。

事过之后,我们又去找过那位维族阿爹,只知道他是沙雅二牧场的牧工,但无奈我们提供的线索有限,再加上他们的放牧是流动的,很难找到这位可敬的维族老人——我们的救命恩人!

我们只能无功而返,但那位给我们第二次生命的维族老爹够我们感恩一辈子!

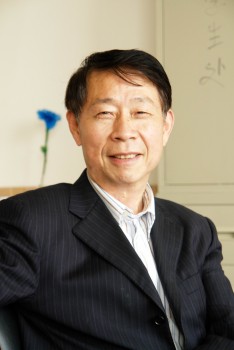

缪新亚,1948年生于重庆。华东师范大学中文系文学学士(夜大学)、高等教育发展方向硕士(在职)。上海震旦职业学院新闻与传播学院副教授。起点不高:初中毕业去新疆,在疆20年,13年农工,7年高中语文教师。起步很晚:84年回沪,36岁。考大学,读硕士,成人教师、上海高教音像出版社副总编、民办高校副教授。著作很少:出版物只有三本,重庆出版社:《写作技法》(1-2)《电影艺术创作》。作品不多:在《读者》、《新民晚报》等报刊发表百余篇。余力尚足:年过古稀,笔耕不辍,美篇数百篇,阅读量187万,粉丝4.7万。

缪新亚,1948年生于重庆。华东师范大学中文系文学学士(夜大学)、高等教育发展方向硕士(在职)。上海震旦职业学院新闻与传播学院副教授。起点不高:初中毕业去新疆,在疆20年,13年农工,7年高中语文教师。起步很晚:84年回沪,36岁。考大学,读硕士,成人教师、上海高教音像出版社副总编、民办高校副教授。著作很少:出版物只有三本,重庆出版社:《写作技法》(1-2)《电影艺术创作》。作品不多:在《读者》、《新民晚报》等报刊发表百余篇。余力尚足:年过古稀,笔耕不辍,美篇数百篇,阅读量187万,粉丝4.7万。