余光中的一篇长文

台湾诗人余光中

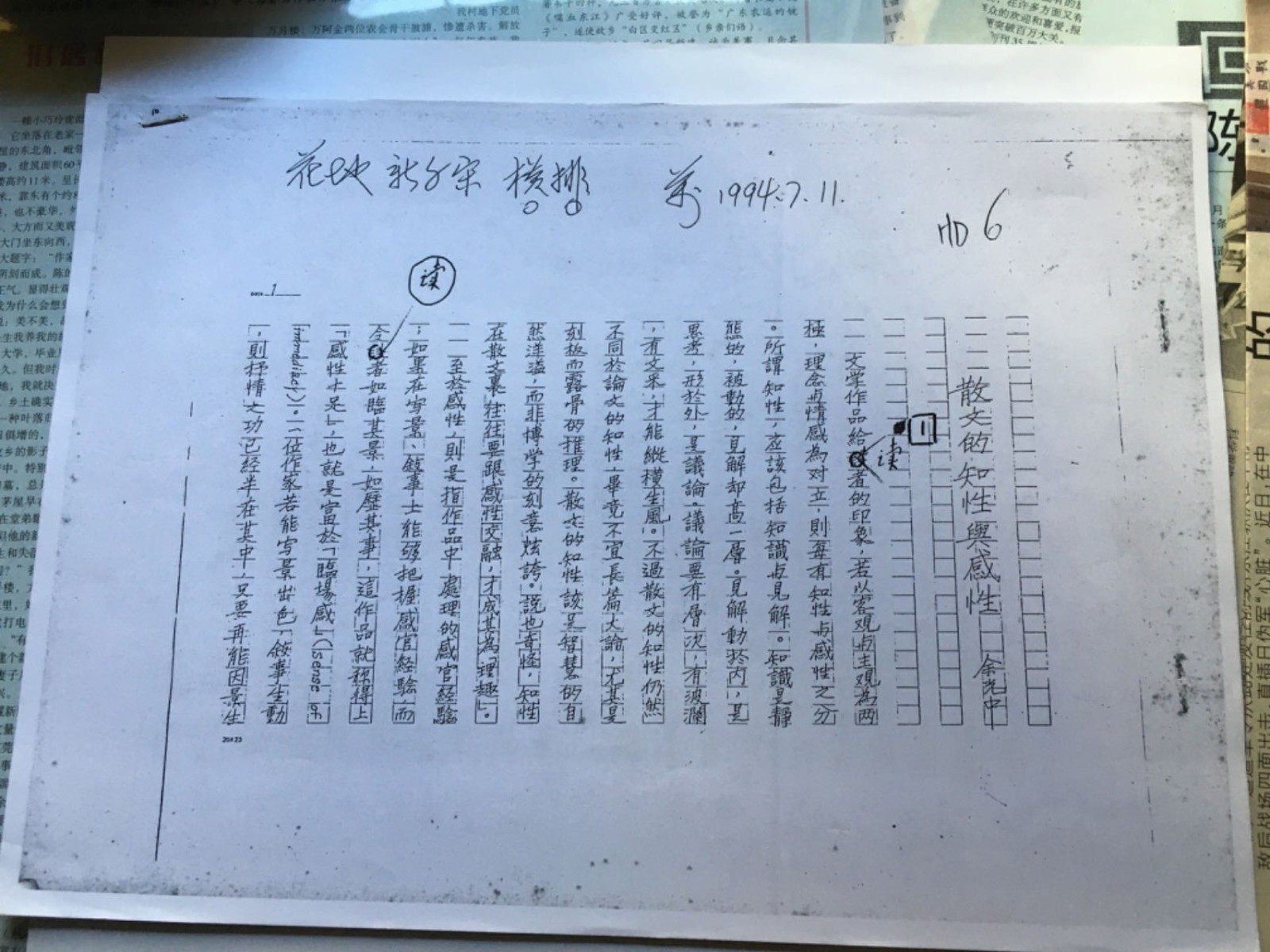

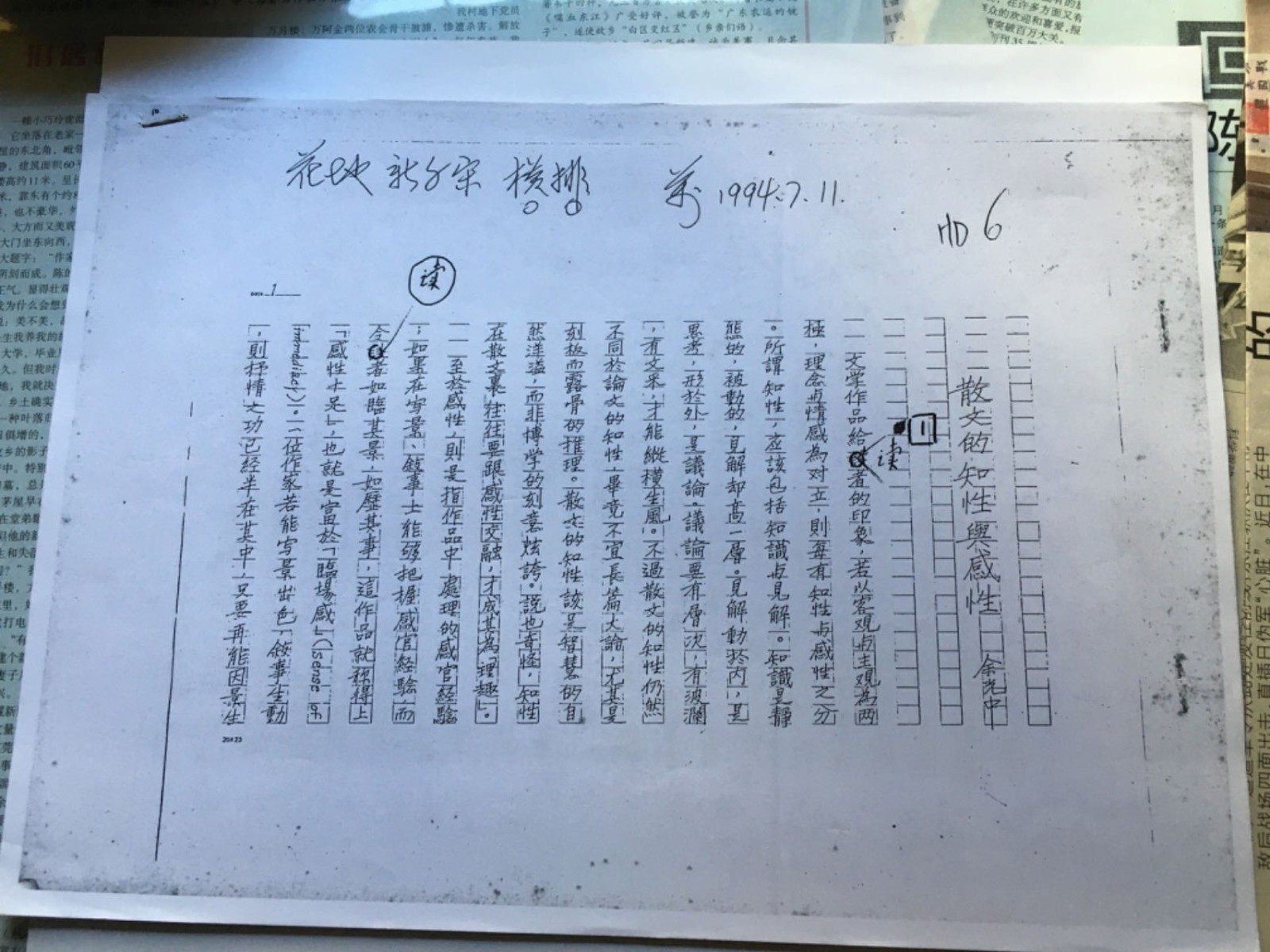

一天,我收到台湾著名诗人余光中的一篇文稿,题为《散文的知性与感性》,有七千多字,稿子系余先生的亲笔手书,十分工整,读来非常舒坦,赏心悦目。稿子虽长,但言之有物,我意可全文照发。高风看了,完全同意我的看法,于是迅速上版,编成一个整版送审。曹总起初有点犹豫,大样迟迟未签发;我找上门询问,他说:“余光中这篇东西太长了,能不能删一点?”我恳切地说:“不好删啊。这篇论文立论正确,文章写得颇有文采。余光中是全国的大名家,我们很难组到他的稿子,这是一篇不可多得的好文章。”我又带点半开玩笑的口吻说,“曹总,我敢向您保证,这篇文章全文发表出去,肯定会在文坛引起比较大的影响的。我们很久没见到如此精彩的稿子!”曹总听了我的一番陈述,终于拿起红笔,在大样上签上“改正付印”的字样。

余光中《散文的知性与感性》原稿首页

文稿发表后,果然在社会上引起良好的反响,先后被《新华文摘》(1994年第10期)、《散文选刊》(1994年第11期)全文转载,受到广大读者的好评。特别是文章能得到前者这样的权威刊物全文转载,委实不容易。我把信息反馈给曹总编,他也很高兴,说:“你要求全文照发是对的。”

我给余光中写了一封热情洋溢的信:

余光中先生:

您好!

托人转来的大作《散文的知性与感性》收到了。虽然篇幅很长,有七千多字,但由于您所论述的观点鲜明,论述正确、充分,颇有说服力,是本报复刊以来迄今为止唯一的长篇文艺论文,因了您的诗人气质,尽管是篇理论文字,然读来一点也不枯燥,加上您书写得如此工整,足见先生为文严格认真,一丝不苟,读您的文稿真让人赏心悦目,好像在欣赏一件精美的艺术品。因此,一收到此稿,我们一口气读完,当即决定全文照登。最后得到总编辑的大力支持。

您是台湾著名诗人、散文家,大陆广大读者对您非常熟悉,对于您的热忱赐稿,应当说,这是《羊城晚报》的光荣,《花地》园地能栽种这一棵灿烂之花,我们亦深感荣幸、欣喜!请接受我们的衷心谢意!

大作已于昨天见报。现寄上样报3份。请查收。

热切希望您能继续飞鸿海峡,再递新作,我们当翘首以待。

顺祝撰安!

万振环

1994年7月25日

余光中先生,1928年生,江苏南京人。台湾著名诗人、教授。著述颇丰。特别是《乡愁》一诗,海峡两岸,脍炙人口。2017年12月14日,余光中病逝于台湾高雄,享年90岁。

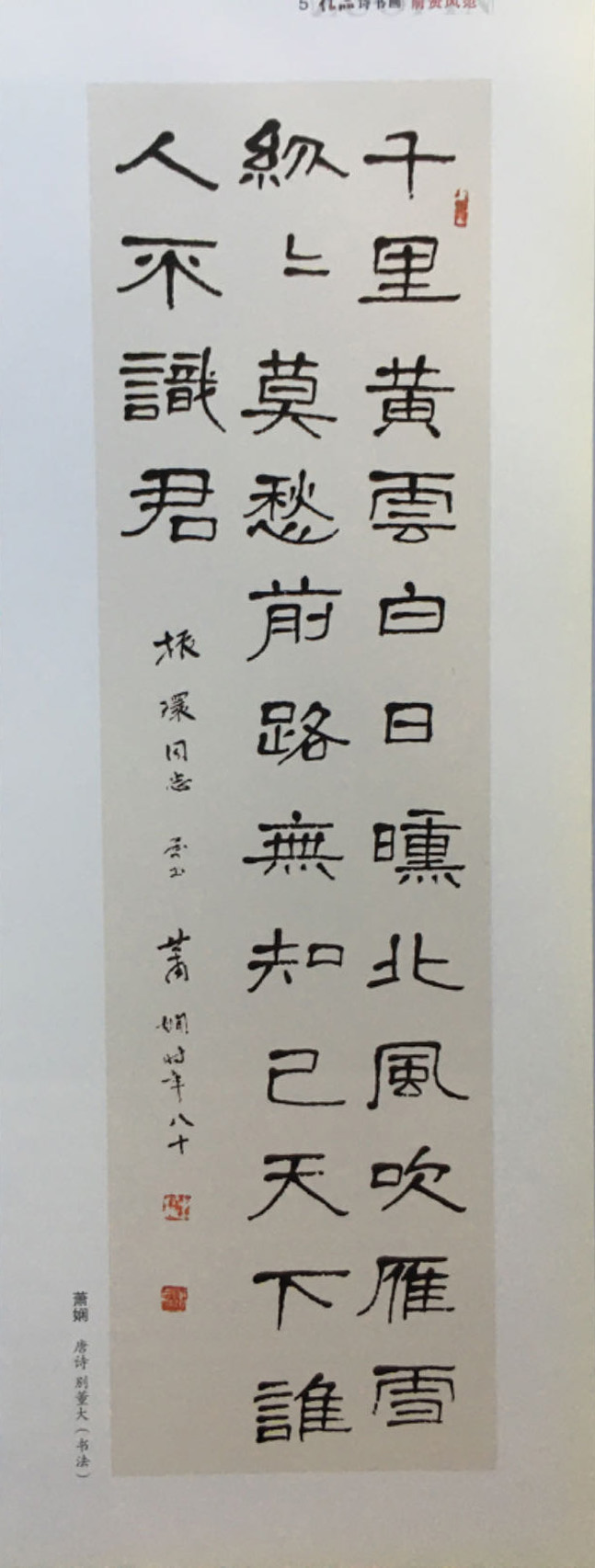

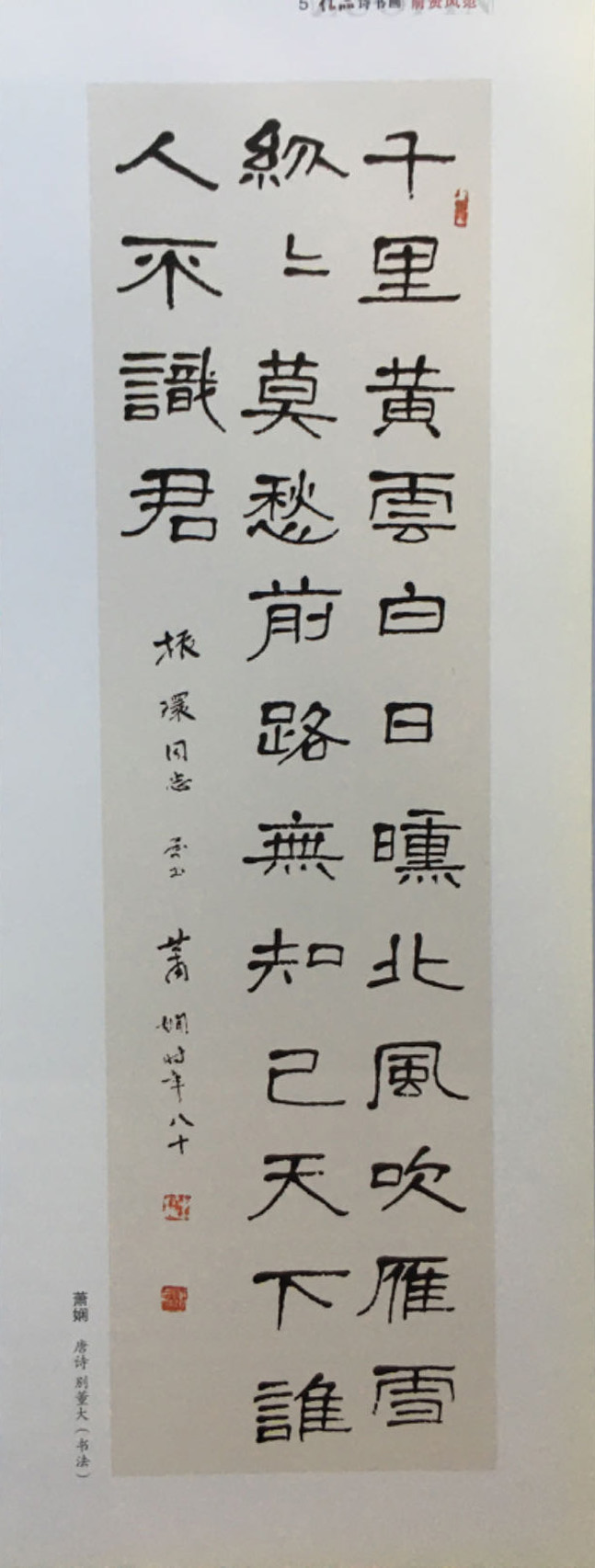

萧娴书写《别董大》

著名女书法家萧娴

张昌华是江苏作家,曾任江苏文艺出版社副总编。八十年代初在南京一间中学教书,业余投稿本报《花地》始认识。为人热情淳朴。大概1982年吧,他与贺景文来《广州文艺》领奖,恰逢星期天,他执意要来外语学院我家做客,乘坐十几公里公交车来到黄婆洞,相见甚欢;因其要赶火车,来不及吃饭,便匆匆作别。特别令我高兴的是,昌华还为我带来全国著名女书法家萧娴的一幅字。他兴奋地告诉我:“振环,萧娴老先生的字很难求得,我恳切地跟她说:‘萧老,我在《羊城晚报》有个编辑朋友很喜欢您的书法,特意打电话来,要我转达他对您的问候,很想请您给写一幅字,当作永久纪念,不知行不行?’萧老一听,欣然命笔。我已裱好带来了。”说着,展开给我一看,上面用隶书写的是唐诗《别董大》:

十里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君?

振环同志嘱书 萧娴时年八十。

还钤上印章两枚:“枕琴室主”“萧娴”。

萧娴书法作品唐诗《别董大》

我喜极,请他转达我的谢意。这幅宝贵墨宝,曾在我的客厅悬挂了好长时间。到了春天潮湿天气才把它收起来。

萧娴先生被公认为“20世纪中国当代最负盛名的女书法家”,也被称为“近当代女性书家第一人”。父亲是孙中山的追随者,南社成员。萧娴从小受其父熏陶,开始习字;21岁时,她的书法作品受到康有为的赏识,收为关门弟子,深得康的真传。还得到孙中山、宋庆龄的称赞和褒奖。为纪念这位杰出的书法家,南京市和贵州省贵阳市还分别建有“萧娴纪念馆”,陈列她的大量书法作品。

1997年我与妻及其二位同事结伴同游华东七市,首站南京,昌华热情款待,并陪同游览金陵的美丽风光。我一见面便问:

“萧娴先生近况怎样?”

昌华低沉地说:“萧老去世了,去年走的。”

“啊?……”一时令我惊愕伤感。我原打算携带礼品亲自去登门致谢的。想不到……唉!心中顿觉一阵惆怅。

昌华告诉我:萧娴先生无经济来源,全靠政协每月给予一定的生活补助,日子过得清苦。她在“文革”中受到冲击,常被“造反派”逼着去抄写长篇大字报。我忽发奇想:当时如能把她所抄写的大字报(哪怕只是一小部分)偷偷保留下来,将来必定会成为难得的“珍贵文物”呢!我很想去“萧娴纪念馆”参观,凭吊这位大书法家,但听说是在南京郊区,交通不甚方便,只得作罢。

张昌华编书尽力尽责,常有其策划、责编之书寄来。书的质量华美高雅,如“双叶丛书”冰心、吴文藻卷——《有了爱便有了一切》便是。他还告诉我,江苏文艺出版社曾出过《萧娴传》一书,其当责编,我想找来看看,可惜他因多次搬家丢失了。

吴奔星主编“诗选”

吴奔星先生远去了。我是从《文艺报》上看到这个噩耗的。当时只觉得心情沉重,未能向好友献上花圈一个。近日,接吴老的儿子心海来信,说其父去世后,因丧事匆忙,加上学校治丧委员会疏忽,未能将讣告及时送达,非常遗憾。并说,他们正在编辑《吴奔星纪念文集》,很希望我能写点东西。我想,这是义不容辞的事,也可弥补之前的遗憾,自然应该答允。

吴奔星先生是我国当代著名诗人,徐州师范大学、南京大学等校的教授。1913年生。我与他是在投稿中认识的。我早就知道“吴奔星”这个名字,于是主动与他取得了联系,十几年来为他发过好些诗文。通过书来信往,彼此都相熟了。

奔星先生还携老伴,应邀来广东汕头、韶关等大学讲学,途经广州,特先来信,我到其住所拜访过一次;另一次,他来广州参加笔会,亲到报社来看我,两人一见面,就像多年未见的老朋友一样,交谈甚欢。

诗人吴奔星和他的夫人李兴华

在我的印象中,奔星先生和蔼可亲,平易近人,没有著名诗人、学者的架子,十分谦逊。有一首小诗,我给他改了一个词,发表后他大加赞赏。有一次,他写信告诉我,他要主编一本《当代抒情诗拔萃》,问我有没有短小诗作?我就把在《南方日报》发表过的一首短诗《灵光古柏》寄给他,请他指教。诗只有两段八行,现抄录如下:

灵光古柏

梅县灵光寺前有古柏两株,高八丈余,相传植于一千一百多年前,其中一株已死去三百年矣,但仍然枝干参天。

我轻轻儿抚摸着这两株古柏,

奇异的景象令人感慨万千:

为什么一棵至今枝繁叶茂,葱葱郁郁?

为什么一棵却枯而不倒,笔挺寺前?

呵!千年常青之树固然值得赞美,

但我更敬仰枯柏的雄姿庄严——

你看,死去的英魂三百载了,

它的风骨依旧长留人间……

吴奔星先生收到后,给予热情称赞,当即决定入选,并亲自写了评语给予赞赏。《当代抒诗拔萃》于1987年2月由漓江出版社出版后,一版再版,深受广大读者欢迎。不久,这首小诗又被岳军收进《当代千家短诗选》。

1987年,我编了第一本散文集《寻觅芳踪》,想请吴奔星先生作序,蒙他热情应允。他有繁重的教学和科研任务,又要抽空来阅读我这本16万字的书稿,这对于一位年近七旬的老人来说,不啻是一个沉重负担。我真有些不忍,但除了感激还能说什么呢?吴老花了一个多月,终于把三千字的序言写出来了。他对我的作品读得很仔细,提出的见解也很中肯,并给予较高的评价。在序文中,他还对散文发表了自己独到的见地,比如:“散文,在文学领域,是一种最自由的文体,散文如流水,自由奔泻,毫无定质,……但是‘散文又不能散漫无边,仍需散而有节,有所约束。’”“把散文写得像纪实小说,是散文的进化与进步,因为散文的‘自由’特性允许它通向纪实小说,这是精练的表现。”这些,不仅对我,也对读者和散文作家颇有启迪。

奔星先生对我的创作很关注,并提出他的某些设想。1989年11月30日他在写给我和本报文艺部主任的信中说:“振环的《小溪》很逗人喜欢。如这类写自然又包孕人性的山水诗,能写出50—100首,便可建立当代的山水诗派了。振环散文有功底,与写山水诗可互相生发,收相得益彰之效,未知有此意否?”这一见解甚新鲜。但因我当时创作的主要兴趣不在于诗,在于散文和小说,故有负于吴老的厚望也。

吴奔星先生对编注诗选建树良多。继《历代抒情诗选》《当代抒情诗拔萃》之后,他又策划编纂了另一部更大型的诗歌大辞典——《中国新诗鉴赏大辞典》。1986年夏天,吴老给我来信说:他主编的《中国新诗鉴赏大辞典》,正在紧锣密鼓地进行中。并通知我,《灵光古柏》也将收进去,还请诗人李钟声写了评析。我非常高兴。因为这本大辞典收进了我国新诗运动七十年来377位诗人共648篇名作,我充其量只能算是“半个诗人”而已,自己的诗作也能忝列其中,真是不胜荣幸。

李钟声的赏析是这么写的:

“《灵光古柏》表面上是歌颂柏树,其实吟咏的是人的一种品格美。这种美在诗人看来,不仅表现在“枝繁叶茂,葱葱郁郁”的事业和生命的盛期,而且也表现在“枯而不倒”,“风骨依旧”的死后。在这首诗中,诗人着重赞颂的是文人的高贵的风骨和虽死犹生的精神。

枯柏——英魂——风骨,这庄严的形象能引发人的多少崇高的联想呵!读来真是令人荡气回肠。灵光寺前古柏一枯一荣,三百年来不知为多少游人所见,但一般人只是把它当作趣事轶闻而已。诗人却从中发现了诗,这实在是不平凡的发现。这首诗短小精悍,格调高雅,富有音乐美,语言明畅而含意深刻,很值得一读。”

据我所知,《中国新诗鉴赏大辞典》是为纪念文学革命和迎接五四运动各七十周年而编纂出版的,意义重大。广大读者可以从中欣赏到不同时期、不同风格、不同流派的新诗佳作。吴老和他的助手们,为了编辑这部大部头的辞典,从1976至1986年,前前后后共花了十年时间,付出了巨大的艰辛和智慧,这个贡献真不小,影响也是深远的。当我手捧着这部由江苏文艺出版社出版的、沉甸甸的1575页装潢精美的大部头作品,不禁对吴奔星教授肃然起敬!

雁翼的“浪漫传奇”

雁翼肖像

1980年4月5日,《花地》版大样主要有三篇文章:一是我写的散文《渡口》;二是诗人雁翼的诗《桂林行》;三是任光椿的长篇连载《戊戍喋血记》。中午,《花地》几个编辑正在吃饭,总编办通讯员退回当天大样,传达值委意见:《桂林行》结尾请改一改。我们围拢过来。贺某是位老编辑,他对整首诗匆匆浏览了一遍,二话没说,便擅自改为:“历史的波涛滚滚向前。”报纸就这样印出去了。

第二天,雁翼打电话来,对其诗作如此改动甚为不满,说是误解了他的诗,问是谁改的?我不便直说,“吱唔”过去,他生气地说:“此公不懂诗!”

现在回想起来,贺某所改确实不妥。“历史的波涛滚滚向前”是带比喻的政治性词语,它缺乏诗味,与原诗语言不相谐拍;贺某当时也只是一名普通编辑,他不征求我这个责编的意见,自作主张把诗改坏了。难怪诗作者会有意见。

事后,我向主管文艺副刊的副总编杨家文作了汇报。他有点哭笑不得,说:“这不是诗。你代《花地》向雁翼道个歉吧。”

平心而论,雁翼此诗结尾,用的是反问句,让读者去思索。故此诗味较浓。当日值委是谁忘记了,他从稳妥出发,遂要求改改,也是情理之中。为便于读者欣赏,现将原诗转录如下:

桂林行

一

又来桂林

恰遇久雨初晴。

云,一层两层。

雾,有淡有浓。

雾绕山腰,

云断山峰。

把桂林山水装扮得

格外多姿多情。

虽没有生灵,

二

又胜有生灵。

多姿多情的山水,

好像都有生命:

象,伸着长鼻吸水;

鹤,在清池游泳;

龙,欲腾空飞走;

狮,似摆尾弄风。

就是那云中的雄鸡岩,

也好像在引项啼鸣。

三

望着一幅幅美丽的画面,

我感情难平。

是谁的神手,把它们塑成?

我想起了一亿年之前,

这里还是浪滚涛涌,

地壳突然爆裂,

炽热的岩浆喷吐,升腾。

四

鱼虾的化石,

记下了伟大的造山运动。

古地中海水退走了,

留下了这些奇妙的山峰,

美化着神州大地,

也美化着人的感情。

五

于是,我思想的烈马,

断了缰绳,

从大地的造山活动,

想到了人类的造神活动,

大地造就的山,

亿万年了,还是如此的年轻,

而人类造就的神呢?

几蹲躲天上,几蹲藏地层?

雁翼

一九八〇年二月十一日

雁翼1927年生,著名诗人,“小八路”出身,只有小学文化,在部队完全靠自学,诗与散文均写得很好,有《雁翼文集》(四卷)问世。还写过几部电影。

1980年底我到上海组稿,与雁翼始认识。他把自己的历史详细告诉了我。过了两天,他交给我一篇文稿,是写他的婚姻自小由父母包办,14岁便跟一个大姑娘成亲,那时自己还是个孩子,什么也不懂;但青春妻子对他很好,日常生活起居都得靠她来悉心照料;不久他参加了八路军,两人的婚姻亦自愿告终。后来雁翼出了书,还专门送了一册给她,她欣喜地说了一句:“我早就知道,你长大了会有出息的。”这篇文章写得十分委婉动人,我很快便给他编发了。

80年代,雁翼来到深圳发展,组建文化用品公司,向海外华人宣传介绍中国改革开放,不遗余力。曾荣获英国剑桥国际名人传记中心授予的“世界杰出文学家”证书及金质奖章。他身边携一年轻女秘书,姓庞,曾在广州诗界朋友们中引起侧目。雁翼不予理睬。有一次,雁翼不慎摔断了腿,日常饮食起居全靠秘书照料;她不辞辛劳,经过近一年的疗治总算基本痊愈。有一年我到深圳出差,曾去看望,雁翼热情留我共进午餐,由秘书准备饭食,粗茶淡饭,生活过得十分清苦。2004年我到贵州遵义参加“茅台笔会”,又见到雁翼。他走路已不大方便,落下微跛残疾,需扶柺杖,然精神面貌尚好。老友重逢格外高兴。我告诉他正在整理著名作家书信集,连同他在内共有一百五十多位,共约上千封书信。雁翼非常赞赏,认为此举颇有意义,嘱我要坚持完成任务。我问:“你还在深圳吗?”他说:“早就回成都了。”又问:“那位庞某小姐呢?”他回答:“她结了婚,移民美国去了。”我说:“庞小姐给我的印象不错。”雁翼深情地说:“确实是个好姑娘,我永远忘不了她!……”

诗人雁翼在英国剑桥大学留影

2009年,雁翼病逝于成都,享年82岁。

王贵忱“鉴古”

王贵忱和他的崇拜者在一起

王贵忱先生是我国著名的古文献版本学家、古钱币学家、金石学家、历史学家及书法家,是中国当代学界一位罕见的“通才式学者”。1928年生,辽宁铁岭县人,常用笔名可居、银州。他家境贫寒,未曾上过大学,完全靠自学成才;他早年参加革命,1949年随军南下,先后担任过粤东交通银行经理,汕头地区建设银行行长,中山图书馆副馆长,广东博物馆副馆长等职。他精于收藏鉴赏各种古籍版本、货币字画。先后出版专著数十种,主要有《先秦货币文编》(与商承祚、谭棣华合编)、《可居题跋》(五集),《中国钱币文献丛书》(与马飞海合编),《屈大均全集》(与欧初合编,400万字),《王贵忱书法集》,等等。王老是我儿子结发妻子的姨父,我很想结识他。2002年元月11日在姻亲的引领下,我带了几斤苹果,前往文明路登门拜访。

王老贵忱年过古稀,谢顶,圆脸,中等身材,非常朴素,面目慈祥,平易近人。他家没有华丽的摆设,跟一般工人家庭差不多。书房窗明几净,书架上摆满各种线装古本。我首先向他问候,送上一册《喋血东江》,说明是写古大存的。他点点头表示道谢。我们坐在木椅上一边喝茶,一边聊天。我还说道:“您的老朋友商承祚是我的老师,你们还联名写过一篇评论肇庆端砚的文章。”我这么一说,一下子便拉近了我与他的“距离”。两人无拘无束地交谈起来。

谈了一会,我又拿出一轴古画——明代画家陈白阳的《山居图》长卷请他鉴定。王老把画放在书桌上,戴上老花眼镜,两只手同时操作,小心翼翼地一边展观一边卷起,看得十分仔细。大概花了二十分钟才看完,画作后面有周天球写的跋,他又看了良久,终于开口说道:“白阳山人是明代大画家,这个《山居图》是真迹,十分珍贵,值得收藏。周天球的跋对《山居图》评价很高,也挺有价值。”

周天球的跋是这么写的:

山水之得趣,烟云变幻,难以蠡测管窥,非胸有灵机莫具化工者,方能尽其渺妙。宋元以来,名流辈出,各臻佳境。吾友白阳山人,天资高雅,颖悟绝伦,山水花卉无一不精,其一往纵横奇杰之气,入化出神,以视拘拘形似尺步,绳趋相去奚啻径庭哉?精于鉴别者当自得诸。

万历戊午春三月 六止居士周天球识(印章)

陈道复:(1483-1544)号白阳山人,明代著名大画家。有《山居图》长卷等作品问世。《山居图》长卷神品作于明嘉靖乙未二月(即公元1535年)。为陈道复52岁时所作。王老问:“你这画是怎么得来的?”我说:“是饶彰风书记送的。我是政治辅导员,他对我很好。”王老点点头,又叮嘱:“南方雨水多,天气潮湿,要注意防潮。”我点头称是。因一时疏忽,未请王老写个鉴证意见,真有点遗憾。

王贵老年纪大,我不能待得太久,大约坐了一个半钟头,便起身告辞。王贵老拿出一个精致布面花纹的小方盒子,取出一块黑不溜秋的东西,说:“这是新疆出的硅化木,距今已有2亿年了,很是珍贵,送给你作个纪念吧。”我连声道谢。

硅化木的装饰盒子

回来,我取出硅化木仔细欣赏。它是由新疆奇台外事侨务旅游局监制的,这块木化石高 6厘米,宽10厘米,呈不规则形,外表仍保留有原木的纹路,坚硬如石头。盒子内有黄色丝绸布做底垫。里面还有一段文字:

硅化木简介:硅化木,又称木化石,它的主要成分是二氧化硅,它们距今2亿年,侏罗纪时代由于洪水泛滥被泥沙和石块埋没于地下,经过激烈的地壳运动露出地面,便出现了人们叹为观止的石树,其分布范围之广,数量之多,体积之大为世所罕见。

王老赠给我的新疆硅化木

王贵忱先生已于2022年10月26日辞世,享年95岁。然而,这块木化石一直伴随在我身边已有21年。这是一件珍贵文物。使我对它的主人产生无尽的缅怀。

杨光治的“新发现”

杨光治:1937年生,广州人。做过中学教师,后调至花城出版社,历任编辑、出版社副总编辑、副社长,编审,编撰了十多部古今诗集,是一位著名的诗评家。他还是广州市文史馆员兼《文史纵横》杂志编审。我退休后,应关振东先生之邀,到广州市文史馆参与编撰《广州的故事》《羊城风华录》等,故与杨见面的机会较多。大家合作愉快。

有一次,我们几个退休编辑在广州市郊某宾馆为《广州的故事》审稿。吃完晚饭后在湖边散步、闲聊,杨光治忽然神秘兮兮地说:

“我认为,韦应物的《滁州西涧》既是写风景的名诗,也可看作是写一个寡妇如何渴望男人的。”接着把诗吟诵了一遍:

独怜幽草涧边生,

上有黄鹂深树鸣;

春潮带雨晚来急,

野渡无人舟自横。

大家一愣:“这明明是一首写山水风景的名篇,怎么……”

杨光治含笑说:“诗人用的是暗喻的手法。”接着逐句逐句作了具体解释,惟妙惟肖,十分形象逼真。特别是说到最后一句,又津津有味地含笑道:“这个‘舟’字便是专指这个寡妇,你看,她因为渴望男人而不得,最后累到疲劳至极,横七竖八地睡着了。瞧,‘舟自横’三个字,多么形象啊!”说完,大家哈哈大笑起来,不由得佩服他那独辟蹊径的见解。

杨光治虽然是带点开玩笑的口吻,说个笑话让同仁们开开心,其实作为诗评家,并不排除其确有此看法。他的解释也确实有一定的道理。在读书界,对古代诗词的理解,常常会出现众说纷纭的现象。百家争鸣嘛,有益而无害,应当允许留存。因之,可以说,这是研究《滁州西涧》的一个新成果。杨光治功不可没。以后注释出版此诗,很可能会增此一解呢!

近读郭鑫民编的《三字经 百家姓》(2008年作家出版社出版)收有《滁州西涧》一首,作者在“赏析”中云:“诗中托景抒情,清代王士燮评论此诗时说:‘以为君子在下,小人在上之象。’”因手头无此资料,故对王的评论不解何意。我忍不住通过“微信”向中山大学中文系主任彭玉平教授请教,他回答说:“王的评语大意是贤臣在下,奸臣反得意在上。这是我理解的意思。” 这又是一种见解。结合诗的涵意去仔细琢磨,果然言之成理。

我赞成和提倡对经典作品的多样理解。

2008年游桂林,有一次,我与杨光治谈到陈小奇的《涛声依旧》。他说:“这首通俗流行歌曲,歌词好,曲谱好,一经毛宁传唱出来,其影响实在惊人。可见,一首流行歌曲能否流行开来,需要具备‘三要素’:一、歌词要好;二、曲子旋律要优美动听;三、要有知名歌唱家来传唱。”我点点头:“说得对。不过,我觉得歌词要使人共鸣特别重要。这首歌词是诗人借吟咏古景旧迹,生发出‘一张旧船票能否登上你的客船’,换句话说,即是‘旧情能否复燃’?这个问句便引起广大青年的兴趣,引起普遍共鸣。这么一来,便自然而然把所有听众的心都牢牢吸引住了。你说对不对?”杨连声说:“对对。其实我猜作者创作这首歌的真正用意,也正在于此。”

2008年游漓江。中:杨光治;右:诗人陈绍伟;左:万振环

2018年1月18日,杨光治不幸病逝,享年80岁。我通过东方莎莎叮嘱杨的女儿:写一则百来字的讣文,发表于《文艺报》,这也算是为老友远行送上最后一程吧。

与杨羽仪的“君子之交”

杨羽仪是一位著名散文家。广东省作协副主席。出版过20多部散文集,其中《水乡茶居》曾获中国作协全国新时期优秀散文(集)奖。其他一些文集亦获过鲁迅文学奖和秦牧散文奖。他的散文在广东来说,是首屈一指的。我与他的认识,始于上个世纪80年代初。《花地》作为一块著名的文学园地,它的周围拥有一大批作家以及文学青年作者队伍。每个编辑手中都有一些重点作者。我的名单中便有杨羽仪。我以前读过他不少散文,觉得写得不错,便主动同他取得了联系。我给他发了不少稿子。我们之间的友谊很自然地便建立并逐渐加深了。我们经常一起参加省作协散文组的活动,或参加文学笔会。1991年夏天,羽仪兄邀请我参加北江漂流活动,由他与雷铎、高凯明和我各写一篇《漂流,漂流……》的同题散文,请游昆炳先生点评,在《作品》杂志发表。反响很好。

我与杨羽仪(左)

杨羽仪喜欢旅游,喜欢到名山胜地去流连,寻找散文的灵感。有一次,他从内蒙古回来,打电话把我叫去,说:“老万,我要送你一件礼物,你一定会喜欢。”说着,从抽屉里取出一把蒙古刀来。这把小刀很拙朴,有21厘米长,刀刃相当锋利,刀柄全是铜的,鹰头造型,呈“了”字形,分红蓝两圈,颇为奇特;外面有一深红色羊皮盒套,是用手工缝制的,它是地地道道的内蒙古人自制的工艺品。老杨告诉我:这是蒙古族人放牧时随身携带的,平时插在长皮靴里,可以防卫,也可以当餐刀使用。我接过来,反复观赏,非常喜欢,连声道谢。这是羽仪兄送给我的除了他自己的著作之外的唯一的物品。我喜不自禁。几十年过去了,这把蒙古刀我仍有时取出来欣赏,睹物思人,人早亡故,情何以堪!?

杨羽仪赠给我的蒙古小刀

羽仪兄为人厚道,重感情,懂得回报。他当过各种评委,在一些场合,他实事求是地为我说话,使评委对我有进一步的了解,这是我后来从别人口中知道的,他本人从不跟我透露。我对此深为感激,但也不当面向他提起,而是藏于心中。他当专业作家,忙于深入生活和创作,我忙于办报,现在回想起来,我们之间还真没有上茶楼坐在一起喝过茶,不是出不起那点茶资,而是彼此深感时间的珍贵;有事打个电话或者亲自来一趟办公室,逢年过节在电话里问候一声,真正做到了“君子之交淡如水”。

大概在90年代中期吧,羽仪兄有个宏愿:要从黄河入海处溯江而上,直至黄河源头,仔细考察沿途的风土民情,然后写一系列散文。他开始做准备,但经费成了大问题。省作协负担不了这笔庞大费用,只能靠自己想办法。他找我商量,想请报社赞助他一笔钱。条件是:他每写出一篇就交《花地》发表。我问:“要多少?”他说:“五千行不行?”我答应去找报社领导反映。可惜没有成功。我把情况如实向他说了,他有些失望,但还是笑了一笑说:“老万,不要紧,事情虽没办成,但你尽力了。谢谢!”后来羽仪还是按原计划出发了。

杨羽仪历尽艰苦,花了差不多一年时间,终于完成了写黄河的宏愿。我佩服他的坚强毅力和对文学的执著精神。

羽仪兄得了骨癌绝症后,靠着毅力和乐观同病魔搏斗。尤其难能可贵的是,他明知自己时日不多,仍然与东方莎莎白手起家,创办起了《粤海散文》杂志。试想,一个生命垂危的病人,如果没有对散文的执着挚爱,没有一份振兴散文的强烈的社会责任感,这无论如何是不可能办到的,更何况是白手起家?那时作协没有一分钱支援。

在杂志创办时,杨羽仪给我打了电话,谈了他的大体设想,我说:“老兄,你要注意身体啊。”他笑了笑说:“不要紧,暂时还死不了。你要大力支持呀!”我说:“好的,我帮你拉拉稿。”他兴奋地说:“太好了。谢谢你!”于是,我赶紧给外地一些《花地》作者写了信或打了电话,请他们给《粤海散文》投稿。羽仪兄最后又叮嘱说:“你也要写,不要忘了老朋友的嘱托呵。”

杨羽仪一直在忙他的杂志编务,平时我也不去打扰他。偶尔会有机会见面,见他日渐消瘦,身体大不如前了。我说:“老杨,别拼命了,身体要紧呵。”他还是微微一笑:“不要紧,一年半载死不了。”我知道他治病需要花好多钱,就对他说:“老杨,以后我寄稿给你,能发就发,不发也没关系。凡是能发的稿子,稿费你不要寄给我了,就当作我给你增加点营养费吧。”羽仪兄听了,有几分感动地说:“多谢,多谢,有你这份心就够了!……”遗憾的是,我的心意还来不及体现,羽仪兄便撒手人寰了!

《粤海散文》是杨羽仪创办的一份高雅文学内刊,然而没有经费,故而一直在艰难挣扎着。但女作家东方莎莎有信心继承并把它办下去。值得一赞!

张长“一怒离家”

张长1938年生于云南云龙,白族,归侨出身,知名作家。先前在《边彊文艺》当诗歌编辑,20世纪五六十年代便在《羊城晚报》发表作品,是《花地》的老作者。他的诗和散文小说都写得很好。主要作品有:长篇小说《太阳树》《张长文集》等。小说《空谷兰》获全国第二届优秀短篇小说奖;《太阳树》获全国第五届少数民族文学奖;散文《爱尼人的老师》获1961年《羊城晚报》全国业余文学创作奖,等等。我到《羊城晚报》不久便跟他取得了联系,为他发了不少作品。其中《石青》还获得了1982年云南省优秀文学作品奖,还给我寄来“责任编辑奖”,有获奖证书、纪念册和上海英雄牌金笔。这是我从事新闻事业首次得到的荣誉。本报副刊部主任还专门写了一篇《欣闻编辑获奖》在《花地》发表。从此我跟张长的感情渐渐密切起来。

张长对朋友真诚,富有人情味。他送过我一个云南陶瓷制品,是专门用来燉鸡的,燉出的鸡肉味道特别鲜美,40年了至今还在使用。

1996年张长邀我夫妇访问昆明,得到他的热情接待。我们看到了浩瀚的滇池,参观了珠江源头和少数民族博物馆,亲身体验了彝白傣纳西族的风情,还参加了曲靖笔会,见到了一大批作者。有一次《滇池》编辑部宴请,张长来得稍迟,只见其手提一瓶名酒,匆匆赶来。座中一人指了指他的身影对我说:“张长从来不请人喝酒,更别说自家带酒了!你是破天荒第一次。还是你老兄有面子呵!”大家听了哈哈大笑起来。

1996年我与张长(左)合影于昆明

张长的外表温文尔雅,其实性格非常刚强。有一次他跟妻子因为家庭矛盾,发生激烈争吵,其妻叫来兄弟过来评理,类似“文革”的批判会。张长的自尊心受到极大的伤害,勃然大怒,当即决定离婚,让妻子住在刚分到的楼房,自己搬到原来的旧房里居住。这是张长亲口告诉我的。我心想:清官难断家务事。张长的举动未免太过冲动了。夫妻共同生活几十年,女儿也已经长大,家里发生的矛盾难道就不能冷静处理,非要“分道扬镳”不可么?我曾劝过张长“破镜重圆”,被他坚决回绝。有时我会打个电话询问近况,他说:“现在不同以往,柴米油盐水电一切琐碎小事都得自己亲力亲为,没办法,唉 !……”按照张长的个性,他是绝对不会回心转意的。这是一个家庭悲剧,无疑会对他的生活和创作产生不良影响。

张长对文学创作非常认真,稿子改了又改,可谓“一丝不苟”。他与王蒙也很熟悉,对80年代“清污”和意识流派等都曾深入交换过意见;他对王蒙很崇拜,他的创作在一定程度上受到王的影响。

十几年前,张长兴奋地告诉我:他的家乡县政府答应拨款20万元为其出版《张长文集》,此举谅早已大功告成。

2022年6月7日,张长在北京病逝,享年84岁。我想:张长如无家庭变故,身心受到折磨打击,其寿命当会更长一些。真是可惜!

与梁宗岱的一面之缘

梁宗岱肖像

梁宗岱先生是我国著名的老诗人、教授兼翻译家。1903年生,广东新会人。精通英法德等语种。在上个世纪30至40年代,其诗名即远播国内外文坛,与罗曼·罗兰亦有交往。历任全国各大学名校教授。著有诗集《诗抄——1958-1962》、词集《芦的风》、诗评集《诗与真》等。翻译出版有《莎士比亚十四行诗》、歌德的《浮士德》(上集)等。

“文革”初期,梁宗岱遭“造反派”残酷批斗,被打断一条腿。后来靠他自制的跌打药酒服用擦拭,居然能够治愈,真是一个奇迹!原来梁宗岱年轻时就懂得药理,他上山采集各种中草药加以炮制,竟成了包医百病的“灵丹妙药”。我曾经到他家看过,在他的客厅里和一个闲置着的空房摆满大大小小的玻璃瓶,正泡着各种药酒,怕有五六十瓶之多。梁先生告诉我:这些米酒全靠他自己出钱去买来的,这时对他的政策尚未落实,每月发给他的生活费本来就有限,但他宁可节衣缩食,把有限的工资拿去买酒配药。其实,每月除了他和老伴的生活费用,所剩也就很少很少了。广外毗连白云山,他上山采药可谓得天时地利之便。

“您真是华佗再生呵!”我感慨地说。

“过奖。”梁教授摇摇头,苦笑了笑说。“我在教学上的‘一技之长’用不上,只好用另一个‘一技之长’了。”

闻之,令人心酸。

我是于1970年才认识梁教授的。那时,中大外语系一度曾合并到广州外国语学院,后来英语系回归中大,其他德法西等小语种则留下归广外。我和梁宗岱同住在白云山黄婆洞校区,常常能够见到。他身材高高瘦瘦,光着脑袋,两道眉毛斑白,但眼睛仍然烱烱有神;夏天,他身穿白背心,短西裤,一双半新旧的黑皮鞋,手提一只藤条编织的手提袋,那是“多功能”的:既可买菜也可装些中草药。他见到教工总是先打招呼,点头微笑,然后停下来交谈几句。有时,我抱着未满周岁的儿子在校园散步相遇,梁教授总要摸摸孩子的脑袋,连声直呼:“寿星公!寿星公!……”(因为儿子的脑袋活像年画里的长寿幼崽)。我就教儿子叫“爷爷好”。梁教授十分高兴。有时我们扭了腰,或者得了感冒,就去找梁教授,他看看我们的伤势,倒一瓶药酒给你,回去一搽,很快见效;有时孩子伤风感冒咳嗽了,也去找梁教授,他让孩子伸出舌头看看,又按按脉门,然后开出一二瓶药水,回来服下,说来神奇,非常见效。

“梁宗岱的药酒包医百病!”一下子竟传遍了四面八方。许多人慕名前来,把梁宗岱誉为“活神仙”“梁华佗”。凡是来求医者,梁宗岱坚持一条:不收费。也有好心人实在过意不去,对梁的境遇十分同情,曾经偷偷塞给梁的老伴医药费,事后梁教授知道了,非常生气地说:“你坏了我的规矩,就是坏了我的名声!”老伴连说“下不为例”。

当时对知识分子政策尚未全面落实,像梁宗岱如此有学问的人不给安排上课,令人费解。作为学院党委秘书,我曾向党委书记田蔚反映此事。田中等身材,年近半百,身躯微胖,平易近人。她是延安时代新华社首位播音员,解放后做了广东人民广播电台台长;“文革”初期即被“打倒”,报纸点名批判。现在落实政策,重新出来工作,但一举一动都极为小心谨慎,生怕重蹈覆辙。她喜欢在家里召开常委会议(或者小范围会议),此时她会拿出一盒高级糖果招待大家。我当然不客气地照吃。她有点苦笑对我说:“小万,你反映的情况很好。不过,梁宗岱至今还是‘反动学术权威 ’,谁敢把他请上讲台?只要一有风吹草动,大字报就会不客气的贴到你家门口。唉,难呀!目前只能把他‘养起来’算啰!”

梁宗岱每天无所事事,在校园内游游逛逛,看得出他的心情是郁闷的。有一次我问他:“梁先生,您的《浮士德》只出了上集,现在还在翻译吗?”梁点点头:“不过工程太大,现在也没什么好心情,身体也每况愈下,以后看看情况再说吧。”我说:“形势会越来越好的。上不了讲台,您就静下心来著书立说吧。依我看更有意义!”梁宗岱感激地说:“谢谢你。你我都是文人,所以谈得来。”

1979年12月我离开广外,到了《羊城晚报》。我专门去跟梁宗岱告别,他有些恋恋不舍,最后说:“去吧!《羊城晚报》是个大有作为的地方!”我说:“请您写点诗寄来。”他答应了。但终未有稿子寄来,可能是年纪太大了。

1983年11月6日,梁宗岱先生去世,享年80岁。《浮士德》下集未译出,真是壮志未酬呵!

(未完待续)

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。

万振环,编辑、作家。1937年农历九月十五日出生于广东省五华县河东镇河口村。1965年广州中山大学中文系毕业。先后任农业社副社长,五华县第二届人大代表,广州外国语学院政治辅导员,党委秘书;《羊城晚报》“花地”编辑、副刊部党支部书记、文艺部副主任、广东省散文学会副会长等职。1963年在南方日报发表处女作《冤家》。1991年加入中国作家协会。系广东省作协第五、六届理事。出版有长篇小说《喋血东江》、《滥情的忏悔》、《美丽女郎的沉浮》、《风流大词家柳永》;散文集《寻觅芳踪》、《深藏的挚爱》、《情在何处》;长篇纪实文学《攀登》、《华海涛声》、《一面永不褪色的旗帜》、《商界怪杰》等。共300多万字。散文集《深藏的挚爱》获广东省第二届“秦牧散文奖”。散文《老屋的荒凉》获中国第八届报纸副刊好作品二等奖。散文《湘子桥抒情》获广东省首届党报副刊优秀作品奖。散文《神奇的磐锤峰》获广东省第二届报纸副刊优秀作品奖。回忆录《童年纪事》获广东省第二届儿童文学优秀作品奖。纪实文学《“铁骨老总”吴有恒》获“我与《羊城晚报》博客征文大赛”二等奖。