如果你在“华山”面前伫立一会儿,一定会感觉劲道的山风呼啸而来,山体随着季节或昼夜变幻着它的样貌、肌理、层次、线条……六十余座“华山”向你敞开胸怀,把它的颜值全方位袒露在你的面前。你一定会为此惊叹,一座山,竟然可以表现出如此丰富、如此盎然的姿态。群“山”环绕中,你一定会呼吸到大自然的壮阔、纯净、剔透,甚至可以触摸“华山”的险峻和雄奇。

你猜对了,我说的“华山”是以华山为主题的油画。

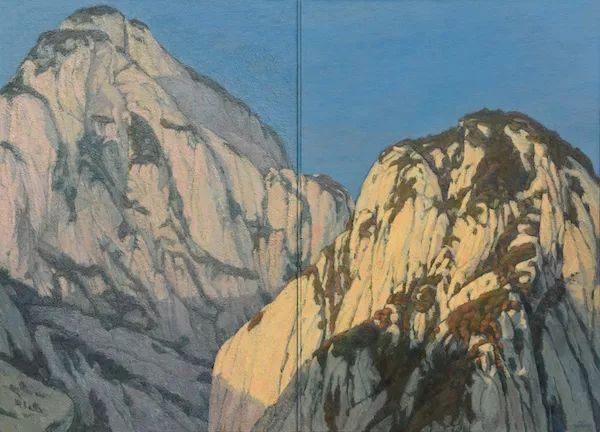

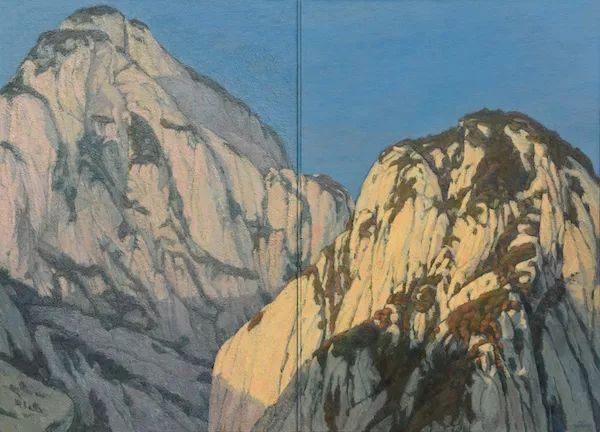

长6.6米,高2.2米,五联一体的《天岸》,蔚为壮观,气势磅礴,与其说是“大尺度”,不如说是画家因创作对象衍生的艺术思想的宽度。创作耗时近两年,入画的就是华山主峰。

《天岸》

《天岸》的父亲(我忽然觉得这样表述更为确切)叫田学森,也就是本文男主,一位早就功成名就却偏跟自己较劲的青年画家。这幅画就是他熬精耗神、竭尽心力孕育的结晶。他行游于山野,往来于天地,犹如他自己所言:“久居深山,人迹罕至,与生灵林石、晴雨风云为友,时空凝然不动,不知古今,不知终始……面天地面壁面己,相望相融……”所以,他的画笔必然挟着自然的旨意,带着他在画布上指点一场与天地相交的造山运动。这样的大画,你无法不为之动容。

他把腰间的绳索绑在一棵老树上,不是搞野外测绘,也不是山体修复。在一座山前,一个画家需要对他的创作对象如此虔诚,是因为他相信,唯有心中盛得下沟壑万千,才有笔下的壮美锦绣。

十年来,他的身心已全被华山占据。

他甘心匍匐于被称之为“华夏之根”的华山之前,天荒地老。

从出发到落脚,他经历过艰辛而决绝的“寻根之旅”。

寻它千百度,原来是华山

《神屏》

25岁的田学森因参加《世界华人艺术巡回展》并摘得铜奖,被文化部授予“世界华人艺术家”称号。接着举办个展和第十届全国美术展、中国当代青年艺术家优秀作品联展。作品被国内外藏家广泛收藏。

这个年纪和这份艺术履历足以令人羡慕。他感受着时代的喧嚣,也分享着时代带来的荣誉,然而对他来说,展出和荣誉只是“过眼烟云”,他总觉得自己的创作没有找到真正的定位,他要寻找属于符合自己血脉和气韵的艺术领地。

落户上海后,田学森用色彩记录着这座城市的往昔。在他舒朗的线条下,那些经典建筑散发着与众不同的艺术气息,透出沉淀于这座城市的精神特质。然而他从未停止寻找。在他看来,绘画不仅只有技法,艺术的更高境界是追觅生命的内在,以及对人生况味的思考。

2002年,27岁的田学森辞去美术教师工作,成了一名自由画家。2005年,他的作品应邀赴法国参展。参展期间,他用画笔与欧洲传统对话,感受着被称为“东方巴黎”的上海与巴黎的形似和神似,体验着两座城市的文化特征和和精神气质。巴黎的风景是宁静而浪漫的,他在上海的生活也是安逸和精致的,有着气质上的相通和暗合。有人说,城市的物质感和疏离感几乎是成正比的。身居上海,田学森却在广袤的山川湖海心驰神游,他似乎要挣脱某种羁绊,向着自然和旷野放飞。

2007年,为了寻找内心放不下的艺术憧憬,田学森终于服膺于发自肺腑的“征战令”:艺术,要往前走。他卖掉一间入手不久的小屋,驾着一辆簇新的越野车,一人一车,离开城市,向祖国内陆、湖海、山川进发,心无旁骛,一骑绝尘。其实半年前他领到驾照后,一直没有机会驾车,然而现在,这辆刚出征的越野车就被他赋予了如此重任,如此决绝。在此之前,他甚至写了一封遗书,寄给临沂老家的弟弟,并叮嘱他,一旦父母问起,就说我去旅游了。

他为自己设计了一个极为艰险却不知尽头的行程,还有一个同样未知的艺术创作空间。

这让我想起了只身徒步的徐霞客,这位立志要“达人所之未达,探人所之未知”的孤独远足者,行迹遍及今天的21个省、市、自治区,以众人不敢企及的毅力和坚韧坚持着他对自然地理、人文现象、动物植物一个人的科考。

几个月过去,田学森的越野车西到红其拉甫,北抵漠河,南至海南。他到过不知名的悬崖边,也曾经在罗布泊的沙漠上四轮飞起,在沙暴中翻车沟壑。零下54度的漠河冰封的路面上,车轮都是打着漂的。

在帕米尔高原炽热质朴的阳光下,他向塔吉克人学着跳起著名的塔族鹰舞。直射的阳光给了他另一种艺术灵感,沙漠、古城,还有那个总是坐在窗前、浅蓝色眼睛的姑娘出现在他的画笔下。在塔什库尔干,他开着车,忽见远方出现绵延的山峰,是他心仪的那种,于是靠边停车,打开后备箱,竖起画板,把颜料放在地上,画了起来。这种即兴创作在整个旅程中是常事,是值得庆幸的艺术发现。这里的荒山是沉默的,就像与自己说话的他。他不紧不慢地驱动着他的座驾,听着音乐,漫无目的地前行,渐渐发现竟然到了边境线。他从车里走出来,撸一把被沙漠的风吹得粗粝的脸和干燥的长须,望着望不到尽头的那一端,发呆,直到日落西山。

一切都是不可预知的。他出门时就想明白了。可2008年“5.12”这个日子还是让他突感惊悸。通讯完全中断,他和他的亲友瞬间失去了联系。此刻他想到了一个词—外星球。这个科幻的、好玩的、令人遐想的词突然变得如此真切,却真切得有点恐怖。第二天,他开始穿越塔克拉玛干沙漠,却突然发现断粮了。昨天在感知余震的车里睡过去的场景让他惊出一身冷汗,这个梦“奢侈”得令他不敢回想。然而肚子比他的思想现实多了,吵闹着要用食物去填补它的空缺。他翻遍车厢前后,最后在一个旮旯里找到一个面容憔悴的馕,抓起来就咬,牙齿硌得生疼。想了想,它也许已在车里躺了二个月了。不过,现在这个硌牙的东西是一个巨大的物质存在,可以用来抵挡肚子的抗议。这天夜晚,他驾车到了一个灯火通明的地方,那是一个五星级宾馆,他要好好抚慰一下自己。他自嘲,我到过天堂也到过地狱。他在新疆呆了整整半年。他没有旅行者旅途愉快之类的欣悦,但深切体验着“不到新疆,不知中国之大、中国之美”的壮阔意境,他也不是摄影家,却在日出日落中领悟艺术生命的兴衰。远望,大漠荒凉,浩宇连天,他似乎看到了大自然的纯粹剔透。独自一人的思索很苦,也很酷。他安静地享受着大自然带给他的每一个艺术发现的瞬间和畅想。

越野车驶进大西北,驶入山野。绕道华阴,兜兜转转,车终于停下。前方一座大山拔地耸起。田学森走下车,退后,远观,再退后,又向前。后来他说,这山是突兀的,又坦白得太干净,太直接。仿佛一个人捧着一颗心,站在那里,表里如一,它又像一面硕大无比的鼓在他心里敲击。他默默对自己说,不走了。这座山就是在这里等着他的。此刻在他眼里,雄峻的山体变成了一幅屏天立地的巨型大画。他清楚地意识到,未来的日子里,他和他的艺术将要面对的就是这座终要与自己相遇的生命之山。

这座山,就是五岳之一的“西岳”华山。奇险天下第一山。

考古表明,古代华夏文明主要集中在华山为中心方圆五百公里左右范围内。中华之“华”源于华山,华山为“华夏之根”。

自古华山一条路。这条路,田学森找了一年零二个月,行车43000公里。路途之艰,行程之险,身心疲累,找得好辛苦。接下来,他就要在这一条路上继续他孤独的艺术征途。

那辆簇新的越野,早已蓬头垢面。2008年12月24日,驶入318国道时,田学森想,我活着回到上海了。

回到上海,他在科学会堂举办了《行走中国——田学森旅行写生作品展》。

2010年,春暖花开的一个清晨,田学森再次出发了,去赴内心与华山的约定,“去做自己后半辈子要做的事。”他想起了自己少年时代的一个想法,也许可以称为“抱负”的那种想法,将来我一定要做大事,所以必须劳筋骨,磨心志。直到30多岁,他突然明白,他要做的这件大事原来是要与这座亘古的大山朝夕相对。

他的画室,就在大山峡谷

名满天下的华山,游人如织,然而游人触及的仅是大山的表皮,山的险峻和宏大是在人迹罕至的深处,那里亘古寂寥。

田学森落脚于华山腹地幽谷里的一个老旧土屋。这里至今没有通电,曾经散落的几户人家,迁下山已经好几年了。早年的“路”废弃已久,清除荆棘野草把“路”打理出来后,田学森背着巨大的画框,踏着这条“路”走进土屋,内心竟是难得的寂静。他想,就在此地安营扎寨了。

他倚着粗陋的门框,看对面的华山绝壁。大片灰黄色的岩石向他一览无余地袒露着,他细细观察着山的纹理、皱褶,还有从绝壁缝隙里悄然伸展出来的若干树枝,这些顽强的生命勇敢地存活于缺乏养分的山体上,也是一种奇迹。如此观察,常常是整个下午,油画笔迟迟不敢在硕大的画布上落下。他要把大山孕育在心里,然后以敬畏之心去叙述山的体态,山在四季的情状。一阵山风扑面而来,田学森立刻尝到了坚硬和凌厉。

这样的状态延续到初秋,山风还没尖锐如刀的时候,田学森要去一趟大敷峪。

大敷峪在华山西十二公里处,并非华山主峰。峪道窄狭,两侧危崖兀立,千回百折,风景秀丽。漫山苍翠中夹杂着点点相间的红黄,秋意渐浓了。这条山谷是田学森进入华山腹地的初始。他被这里的景色迷住了。为了画画,他必须像游牧民族那样随着气候变化调整自己的住地,因此他的帐篷会在河畔和山脚下移动。这里的自然生态太好了,到了夜晚有各种鸟类鸣叫,与上海公园里婉转清丽的鸟鸣是完全不同的调门,那种叫声怪异,凶悍,甚至可以撕裂你的神经。这样的嗓门也许是山中鸟们自我保护的外壳。不过,比起山风吹垮帐篷的嚣厉,鸟鸣还算平和。偶尔会有手电筒突然照进帐篷,田学森迎着手电光看过去,对方是矿工,而后相视一笑,引为同类,因为他们看到对方的脸都是黑乎乎的。

不知不觉中田学森就与这样的日子磨合妥帖了。

他学会了该咋咋地。该起就起,该睡就睡。天亮了,只要“还活着”,就走出帐篷去画画。正如他自己所悟:朝暮阴晴虽是自然规律,吾等若可依道心之本真而行,烦恼中见己,烦恼即菩提,不断烦恼、不断涅槃,不为气动,不为心动,做自身主人,淡泊,宁静。与人与物,温和相处。

因为,他的画室在天地之间,在大山峡谷里。

田学森在华山的土屋和他的《天岸》

用油画表现中国山水,借鉴印象主义户外写生手法,本身就是极大的挑战。田学森是国画出身,而以油画立身。和众多同时代画家一样,他的早期油画附着西方现代主义印迹,注重造型的意象,追求色彩的艳丽,但在华山面前,他觉得应该“洗心革面”了。舍弃经验,重新出发。他想起明代精通医术又能诗善画的王履的传世作品,四十幅《华山图》,以及由此阐发的“吾师心,心师目,目师华山”的绘画之论。好多次,田学森看着这些画,就像遇见一位遥远的知己。他要以华山为师,表达它的力度和肌理,浑厚和舒展,表达它的天地之灵、山岳之魂,表达它与中国文化和哲学的融通。

为了实践这个理念,他像一个初学者那样虔诚地、整日整日地对着华山写生,他这样解释写生的重要,“大自然丰富多彩,气象万千,同一天看到的风景在不同时间也是不一样的,就像印象派大师写生捕捉光影一样。写生就是写自然之生气、结构与韵律,为写胸中丘壑打下扎实的基础。写生日久,保持敬畏之心,勤于学习观察,就会有不断的新发现、新体悟,会在自己熟识的角度,在构图、色调、意境等各方面发现新天地。”这段话让我瞬间想到郑板桥从“眼中之竹”、“胸中之竹”到“手中之竹”的创作过程。一个卓有成就的画家,如此谦卑地匍匐于一座大山面前,这种使命感与大山一样的沉重。

夏去秋来,他徒步背着巨幅画框和画具,在大山的深处、峰巅和峡谷中辗转。搬运时要顺着风的方向,如果风向风力不稳,就停下来。必须在可控的范围内,攥足劲快速通过。如果在山峰顶部,还得找人一起抬着,抵御强劲的山风。

那一年,田学森多了一个小伙伴,名副其实的小,才三个月大的儿子田继允。他把儿子带到山上,是想让新诞生的小生命真切地感受大自然。这想法够大胆,也够艺术。他在外面画,画着画着就忘了土屋里的小家伙。想起来,赶紧去看,小家伙不哭不闹,就张着一双纯澈如水的眼睛看着他,激起他心里阵阵欢喜,莫非小家伙也是一个画画的料?

初春的山上,积雪还覆盖在山顶上,雪花又飘起来了。他手里的画笔从没停下来过,“减去些近景,覆盖树木,笔简意壮。山之形势气象渐生。”他这样指挥着画笔。那时他正在画一幅长3.9米、高2米的《神屏》,巍峨的主峰,静悄悄的山谷,逆光下的山体,多变复杂的山石纹肌……雪越下越大,他无奈撤离。此刻山峦峰壑已茫茫白色,山风嚎啸,把山巅上的雪卷成一片白色的云雾。如此山景,只有在山的深处才能领略。此刻的华山空寂无人,他就在风雪封山的土屋里安然小憩,虽然周身寒意裹挟,双足如履冰中。午后雪住,灰云中透出点点蓝色。他把画再搬出来,继续劳作。直到傍晚,纯净的湛蓝复归空中,夕阳把浓厚的云层镶成金黄,悬在山峰顶上,云朵漫飞,缓缓飘落山后。他掏出几块饼干扔进嘴里,然后捧起刚刚积起的雪,这是他“发明”的一种吃法。偶尔也会在车上放个小煤气罐子,画到早上或中午,把简单的饭食煮熟,算是“美食”了。对着华山,赏着白云,画框倚靠的树顶枝梢上,突然来了两只喜鹊,相互依偎,呢喃细语,让人羡煞,它们是来与他作伴的吗?他当然喜欢它们的加入。他有画,还有咿呀可爱的儿子。他并不孤独。没有灯光,就遥望星空,他常常躺在大山的怀抱中,感受这种“天地之间,唯吾一人,何其大,又何其小”的人生况味。

他这样写道,“如此一日,恍惚三秋,面天地面壁面己,相望相融,夫何来欢欣,何来悲忧……躯壳之我,与当下时空暂共存,如来如去。”

这就是他的日常了。

“艺术苦修”的生命感悟

《天健》

雨季到了。湿气大,闷热,画画时聚精会神,都会憋出一身汗来,然后,山风阵阵吹过,田学森感冒了。但不到头重脚轻、思路糊涂的地步,他是绝不撤兵的。雨霁。他踏着积水,摆上画架,画面上的华山渐趋饱满,气势凸显。此刻的激动,田学森有过无数次,这是一种孕育着落的脚踏实地之感。他说,画面很大的场景,很容易画得空洞,几根小树枝的处理都要绞尽脑汁,大把时间都用在观察和思考上了。

就在这种非同寻常的观察和思考中,他在华山悄然度过三年。

田学森开始带着三岁的田继允写生。夏天的山里暑热蒸人,也没遮阳处,有时候要画上一天,而且大部分取景都在危险地段,比如悬崖边上,田学森就让儿子站在靠里的一边,或者两人一人一头系着绳子。儿子很乖,可能也意识到某种危险,就认真盯着老爸画画。田学森的油画作业告一段落,然后拿出一个小画框,辅导儿子写生。

2014年。冬季来临之前,田学森到了华山西峰。西峰夕照是关中八景之一,为了表现晚霞耀映下的绝壁,幽深的峡谷,为了找到最佳角度,田学森一次次地写生,从寒风拂面到凛冽刺骨。他决定,用顶天立地的构图来完成这幅大画。他知道这是给自己出难题,但他就是要表现华山的奇骏和雄阔才来到这里,为了抵达心目中的艺术理想,挑战自我是一道必选题。他反反复复调整山体、树的枝条和山石的色调,他要把峰峦和夕阳的对话上升到一个挺拔的艺术维度,把华山的气魄提炼出来。这种视觉冲击和心灵感受带给观者的艺术力量和人性参悟是不同寻常的。他把这幅画取名《留霞》。

与考古、勘探、测量等野外作业相比,田学森长年山居生涯的“野外”丝毫不亚于前者,所有的画具由他独自背负,也不避天寒地冻、溽热炎暑,更重要的是从未停歇的艺术思考,身体和精神兼具的双重修炼,然而他把生存的需求压倒了最低,面包、饼干、泡面几种食物轮换,填饱肚子就行。山里曾有一位出家人对他说,你更像出家人。这确实是一种修炼,是一种人与山零距离共相融的境界。经年累月的“艺术苦修”使田学森笔下的画面日趋丰盈饱满,身体却日渐单薄。然而他丝毫不敢对华山许下的承诺有半点违拗。寻到华山,从此安心。到了华山,越是觉得华山一辈子都画不完。既然如此,就把自己全身心交给它。野外是大自然的馈赠,除了风霜雨雪,雷电水火,与野生动物相遇相识是他画华山的意外之获,相随而来的还有孤寂、疾病,使他对自然生命有了深沉感悟。“特别寂寞的时候,就看看书,或者和小石头、小花小草说说话。在山里,有时是一种监狱一样的感觉,似乎到了承受的极限。”但这种情况发生多了,就成了新常态。一天早上的山间幽谷里,田学森搭好画架,坐下来喝茶,恍惚间觉得有东西异动,原来是一条半米长的蛇游到了脚边。惊讶过后,他就与它玩了起来,边玩边以一个画家的眼光观察这个不速之客:金黄色的眼圈,圆而黑的小眼睛炯炯有神,三角形的头骨在薄薄的头皮下棱角分明,头顶上的花纹像乌龟壳,鳞片像一种绳子。这是一条毒蛇。幸运的是,小蛇似乎没有攻击他的迹象,也许与这个同样不想攻击它的人类达成了默契。过后一段时间,小蛇每天如约而至,对田学森来说,似乎多了一个牵记的朋友。

身处大自然,才真会生出花草树木飞虫走兽都是人类朋友的情感,即便毒蛇也是蛇友。田学森用法语招呼它:你好吗,冷不冷啊?小蛇温顺如婴儿,眨着黑黑的小眼睛,像跳印度舞那样挪动颈部,扭着身躯,吐着灰红色的细舌,舌尖上还有小蛇须。田学森忽然觉得自己童心萌发,拿出手机拍它对着太阳打哈欠和粉红色的口腔。他把小蛇提起来,它的身体立刻弯曲起来,颈部向前,呈现攻击状态。遇见田学森,小蛇运气不错。人类通常怕蛇,为了保护自己,对毒蛇的首选便是打死它,但田学森数次阻止了别人因惧怕小毒蛇攻击而要打死它的行动。而在此前,他在深山写生时,每天防蛇,晚上一闭眼就是蛇,梦里也会有沸沸扬扬的黑蛇纠缠爬动,白天继续小心着。他甚至推演过各种死法的过程和感受,如果被毒蛇咬了,来不及自救,也没人知道他在哪里,一段长短不一的疼痛昏迷后就解脱了。如此高度防蛇持续了几个星期后,忽然有一天心里过了道关似的,不怎么怕蛇了。小蛇刚来,仍有点怕它,却又不想伤害它,尝试和它做朋友,每天和它玩一会,说说话,就有了呵护的感觉。他的艺术思考渗入了自然生命的力量。

小鸟落到肩头,小蛇不期而至,这样的遇见还有很多。山上平地有限,为了放置大幅的画板,不得已需要平整一下土地。有一次,田学森刚摆弄好,谁料想一头野猪过来,发出了气愤的哼哼声。他对野猪说,我不是跟你抢地盘,画完了我就走哦。野猪不再哼哼了,似乎听懂了他的抱歉。

小如鸟蛇,大如野猪,都与他和谐共处了,但毒性极大的地窝蜂却不放过这位远道而来的执着的艺术家。初夏的一天,田学森被蜇得整个头颅肿胀如斗,却硬是扛着没下山就医,度过了昏昏沉沉的一周。昏昏沉沉中,他想起了初到华山的某个春天傍晚,一只野羊从岩壁上走过,歪过头来,看着他。他也看它,两厢凝视很久。这是孤独者对孤独者的问候。这个温暖的场景常常使他感怀,他不会怀疑自己的选择。

一位年轻的华山景区工作人员常来田学森的土屋那一带拍照,他说,“田对华山的感情比我还深,我在这里工作快十年了,但他对山的角度比我都熟悉。山上太枯燥了,一般人肯定耐不住,如果是年轻人,没有网络,呆三天都受不了,然后就崩溃了。而他在这样艰苦的环境里能坚持这么久。他是一位真正的艺术家。”

另一位与田学森偶然相识而结为至交的当地朋友说,“他为了绘画,几乎放弃了一切。据我所知,没有人像他这样画过华山。他对我说他对华山的理解,让我深感震惊。我住在华山附近这么多年,从来没有这么想过。他表面文弱内向,其实内心非常强大,和华山的气质是吻合的。华山的确要他这样的画家来画。”

《天岸》:抵达前所未有的艺术精神

《阳谷》

2015年10月的一天,田学森回了一趟阔别五年的上海。五年间,上海变化很大,以“地标”名义出现的各种物质形态接踵而至,居然让他生出一种恍惚与陌生,他似乎真的成了一个山野之人。初秋的都市之风还带着夏日的暖熏,软软的,轻轻的,与他已经熟识五年的坚硬敦实的山风迥异。所以他真切地知道,自己又回来了。和朋友见面,人家打趣:你现在说话怎么这么慢,是不是在山里待久了,什么都慢半拍了。他微笑着承认,山里说话少,大多数时候只是和自己说,也许语言功能退化了。其实他心里装的只有华山和他画中的华山。所以他更清楚,这只是一趟如同出差一样的“回来”,阔别才是他继续的生活状态。

所以很快,当久看不厌的华山峰峦再次出现在他的视野中,当单纯直接的山风扑面而来的时候,他心底里发出的“我回来了”显得更加真实。越野车里,还坐着五岁的儿子田继允。

这一年,正逢他进入“不惑”。

他默默对自己说,接下来,我要进入这幅大画了。

在过去的半年时间里,这幅画的构图已逐渐形成了“胚胎”。

他像一个敬业的地质工程师那样,精心观察着地壳运动的内在力量、结构和韵律。山势的陡峭、险峻其实是造山运动的成型过程。后来他说,“我画华山就是在色彩和线条的无限变化中进行一场造山运动,这样一幅大画,至少要画十个月,如同十月怀胎。艺术和生命都是暗合的。”

进山的第五个年头,田学森挑战这幅长6.6米、高2.2米的大画,入画的是华山主峰。有多少个日子,他站在这里,与它久久对视,企盼与它的灵犀相通。

为什么必须在山里,他问过自己,别人也问过他,甚至有过激烈的辩论。他的解释是,“人的想象是有限的,而山本身非常丰富,那样的一口气,一股力量,只有身在其中,日日面对,方能感受到,且生生不息。我最早感动于华山的阳刚气,只想要体现那种决绝的精神。 如今呢,更愿意从柔弱处展开怀抱。这么多年下来,看华山,不止看到它的刚强,也能发现它的妩媚与温暖来。”他以一贯的轻声轻语悠悠说着,油画笔在画上点触。

这幅被他命名为《天岸》的大画,对照的是“绝壁屏立天地,环抱空寂山谷”的华山意境。从春到秋,画上的造山运动仍在继续。

田继允开始练习画油画色彩了。山上没啥玩的,食物也简单,但小朋友心静如水,学画很有心得。田学森承认,他吃什么儿子也吃什么,营养有限,但山里的自然生态和纯净空气具有绝对优势。田学森画《天岸》的时候,儿子跟在一边,对他是一种难以言传的温暖。有时父子俩住在帐篷里,看山,看天空,像朋友一样聊天。一碗粥陪着他们,竟然能像宴席那样吃上两个小时。儿子的纯真,对自然的天然亲近和艺术的耳濡目染,乃至遗传基因,都在这个幼小心灵中发芽。后来他在回答语文老师“华山和黄山的区别”时说,黄山秀气,但不像华山有魄力,一块石头就是一座山。因为华山气魄大,所以爸爸选择了画华山。看来田学森从小把他带进山感受自然的培养计划已初显成效。

田学森翻出冬季发过的一条微信:“山上山下,温差有时十多度,四个月前作画的仙峪风口,气温与西峰三九天相仿。冬季就要过去,过程不容易,寒冷,孤病。日复一日,画面日长夜大,又觉考验不够,冬季如此短暂。”艺术家的真诚和对自己的严苛自律超出人们的想象。山风越来越劲,华山新一年冬季的脚步声再度临近了。

其实华山的冬天十分漫长,冰雪封山,山川静默。人迹罕见,孤寂无边。然而这对田学森已是常态。这一年,有了一位当地乡人李师傅的帮衬。44岁的李师傅祖居华山山谷,到了他这一代,因为景区保护,加上山上生活实在不便,不得不迁下山。田学森请李师傅做他的助手,帮他做一些简单的饭食,也帮他搬运画具,处理些杂事。

那天一早田学森吃完一碗苞谷粥,大雪停歇了,太阳给高旷的山峦涂上一层光晕,有了暖意。田学森和李师傅一起把昨晚搬进土屋的画再搬出来。因为6.6米的长度,这幅画分为五联,田学森在土屋外的一块空地上搭了一个木桩放置。一年多来,这是他每天的必备课。

画了一个上午后,他掏出揣在怀里焐着的大饼咬了几口,干咽。眼下已经结冰,要喝水,就得敲开小河的冰层,取水,再烧开。当然,渴得厉害的时候就直接用手捧着喝几口了。这里就是华山主峰对面的山谷。他在山上漫步,冬日的山谷沉睡着,只有山风在哼唱着。田学森用冻得僵硬的手指在手机上写道:“猎猎山风中,心里依然有一种温融和寂静。”超越四季轮回,在空寂的大山中默默孕育这幅集天地精华的巨作,远非自我挑战那么简单,以超出常人的方式,对华山、对大自然的敬畏,对艺术、对生命的深度思考,实现人生升华,才是这个四十岁的画家的孜孜以求。

他的胃里是饼干、面包之类的干粮,清一色的固体碳水,单一而纯粹。李师傅为他增添了当地的锅盔,他吃得很美味,算是改善伙食了。营养摄入和体力精力的付出呈反比,感冒牙疼胃炎就成了常态,但他必须把创作激情和艺术思维维持在最佳状态。有时他头顶着硕大的画板,脚下踏着溪流中的山石,进行着艰难的“移步换景”。这也是每天的功课。冷了冻了,就原地跑步,搓手,加热身体。他说,“在山里待久了,感觉自己的形体绝大多数时间是无形的,就像山里的风、云、小鸟、小草,因为画画会忘了自己。最初是忍受,后来渐渐成了享受。既然做了,就要坦然面对。为了我心中的华山,为了我的绘画,我可以简化一切,甚至包括生命。毕竟画画是美丽又残酷的事情。”华山真的让他忘了自己。他像一个艺术殉道者,与他的画笔和画框共同进入到自然时空,诉说他对华山的感悟和敬意。

这些年下来,田学森对华山的山体、岩石肌理已了然于胸。皴法是中国传统山水画的成熟标志,是“中国山水艺术”的生命。面对华山,他早年的国画根基再度激活,他借助皴法勾勒山石结构,同时以印象主义独有的光影技法表现华山的峰峦,雪中的峰脊,流淌的山泉,山体的阴阳向背与开合,以及树木山石的增减和云雾虚实的斟酌,融入画家的艺术感悟和生命体验,在崭新的“油画山水”中注入熔于一炉的经典气象和现代韵律。《天岸》的诞生,也许正在宣告田学森“华山系列”前所未有的艺术精神的抵达。画面上不仅是华山的阳刚、雄伟和险峻,更是一种艺术与自然、写实与抽象、哲学与生命的贯通容纳,连接古今,承续未来。一边是国际大都市的缤纷喧嚣,一边是的大山的纯净静谧,一位看似置身时代之外的画家,身处华山,心与境合,相由境生,执着守候心中理想,求索艺术与人生的真谛。这一点都不虚幻,田学森忧着这个时代所忧:“山是永恒的,是亿万年的自然存在,古代没有当今巨大的人为破坏力量,因为人们敬畏天地。试想,如果华山被允许开发,山石很快就会变成平地。”

从上海出发的“华山精神”

《应然》

2020年5月29日,上海宝龙美术馆推出《华山十年,田学森油画展》,展出六十余幅“华山主题”油画作品。“产量”不算高,但每一幅都是凝聚画家心力和体力的精心之作。正如年近八旬的原中宣部副部长龚心瀚为画展写的前言《面壁华山画十年》中所说:“十年画一山,十年画华山,这也许是当今画家中绝无仅有的。十年间,田学森坚持以华山为油画创作主题,面壁华山,写生华山,绘画华山,创作华山,走出了自己的一条绘画创作之路。他十年如一日艰苦奋斗,创作油画作品,现华山之形,传华山之魂,扬中华精神,为当代中国艺术史增添了感人的一页……在这样的环境里坚持创作和生活十年,不堪回首。像田学森这样耐得住寂寞艰苦的艺术家,真是罕见了。”

田学森的“华山系列”在上海引起轰动。媒体相继报道,观者如云。大都市需要时尚,需要国际化,也需要传统经典和自然生态,更需要戒浮去燥的沉稳与韧劲。田学森“十年画一山”的执着坚持与艺术积淀,聚合着上海城市精神与现代艺术特质。他说他小时候学画就很“固执”,固执到老师说他“没用了”,但他把这份固执延续至今。华山给了他“远古而又踏实的感觉”。他说,华山是顶天立地的脊梁,我们每个人走的路,都是寻脉的过程。正是这种他所追求的“抱朴守拙”的艺术和生活状态,在当下画坛漾动一股难得的清流,也给时代带来可贵的启迪。他在华山创作,绝非遁世之所为,却是探寻现实浮躁与自然生态的一种平衡。他并不企图与现实“剥离”,凭借现代科技,即便身处山中,亦可悉知天下。乃是在世俗喧嚣中保持一份清醒和警惕。

华山岁月,常常浮现过往的毁誉悲欢,但田学森不再为此左右,不再向外驰逐,而是回望内心,不争不辩,与自然为伍,在孤独中与自己相处。这又何尝不是一个现代画坛壮士的自我征服。当他行走在华山峰谷山涧,当他站在峭壁的对面描摹它的景状,就如同站在这个时代的边上,与山外的世界维持着一份清醒的疏离。一边是国际大都市的缤纷喧嚷,一边是大山的纯净静谧。他在这个时代的缝隙之处,洞见社会百态,执着守候心中理想,求索艺术与人生的真谛。

在田学森的2020年计划中,在上海过完春节,就要去华山继续他的画山生涯,却被不期而遇的新冠疫情阻止了脚步。他说过“我要再画十年华山,但其实,华山一辈子也画不完。”《华山十年》的展出和“面壁华山一条路”的坚韧则给世人带来登履疫情“天险”的勇气和信心。2020年8月上旬,笔者撰写此稿时,《“华山十年”田学森油画巡回展》正在江苏省美术馆展出。金秋时节,将移师中国美术馆。

深秋,亘古的山峦灿烂得非比寻常。此刻,田学森站在华山主峰区对面的北斗坪上,看红叶喷薄,如火炽烈。蜿蜒的山间小径落叶缤纷,叠锦秀彩。这是他最欣赏的山景之一。

一个人面对一个时空,一个虔诚的艺术行者与大自然默默对话。

山下,八岁的田继允步履矫健地朝海拔1200米的山顶上攀越。他的童年一直与父辈的艺术和生活足迹相随相伴,早已和华山心灵相通。如今,他已经有了几十幅华山油画作品和华山日记的积累,八岁稚童笔下的华山将再现“华夏之根”的永恒之魅。

孙建伟,60年代生人,毕业于华东政法大学。出版长篇历史纪实文学《开禁:海关诉说》、作品集《狂飙乍起》等。有纪实、小说、随笔约一百五十余万字散见于报刊。作品曾获公安部、上海市作协等多种奖项。中国法学会会员、上海市作家协会会员。供职于上海海关缉私局。

孙建伟,60年代生人,毕业于华东政法大学。出版长篇历史纪实文学《开禁:海关诉说》、作品集《狂飙乍起》等。有纪实、小说、随笔约一百五十余万字散见于报刊。作品曾获公安部、上海市作协等多种奖项。中国法学会会员、上海市作家协会会员。供职于上海海关缉私局。