传奇作家陈登科

刘湘如一、“光蛋”车夫的奇遇

距今约七、八十年前,贫瘠的苏北大地上有一块最贫瘠的土地,叫涟水。这里到处是龟裂的土地,不长庄稼的河滩,方圆百里住户全都是低矮的茅草棚,最“繁华”的地方就是一个尘土飞扬的乡村小集镇——涟水镇。每到月初月中,衣衫褴褛的农民们就肩挑手提来这儿交易。其中有个推独轮车的,他连遮身的衣服也没有,每回赶集只能光着赤膊推那辆吱呀乱响的破独轮车——那是他家的唯一“财产”。他帮别人推车,每天填不饱肚子,也没有人知道他叫啥名字,只知道他姓陈,住哪个村也不知道,反正只要眼熟人一见那辆破独轮车就说:是“光蛋”陈老大……

陈老大从十几岁推车,推了几年了,半个铜子儿没赚到,斗大字不识一个,老婆娶不到,他逢人就叹气:“这辈子该我苦了!”

奇事也就在他说这话时出现了。

这天他正推车,忽然听到一声炸弹响,吓出他一身冷汗,不知出什么事了?就听村人们都在议论:“日本鬼子来了!”他不知什么是“鬼子”, “鬼子”为啥要到这个穷地方来?人家告诉他:年轻人都要“抽壮丁”,要打“鬼子”去!

早上他正赶路推车,忽然迎面来了一个戴礼帽穿着整齐的中年人。陈老大有些害怕,他以为是“鬼子”的人前来探路的,想绕道走,那人却把他拦住了,开口说:“你就是陈老大吗?”

陈老大不知所措,急得擦汗。

那人突然问:“愿不愿干革命?”

陈老大愣神,胆怯问:“是‘抽壮丁’吗?”

“不!是打日本鬼子,为穷苦人闹翻身!”他说。

陈老大一听就中意,马上说:“我干!”

那人是游击区共产党区委书记兼区长。陈老大被他一眼相中,从此成了一名游击队员了……

1990,5 作者与陈登科

二、他杀人像切萝卜,一眨眼让几十颗人头落地。他发明了象型文字符号“①”、“②”、“③”、“④”、“⑤”等(详见下图),并用它们写成了六十个字的新闻……

陈登科的自造字

陈老大推车出身,腿勤、手勤、力气大、胆子也壮,他们那个游击队有时每天要抓到六、七十个大“鬼子”(日本人)和“二鬼子”(汉奸),不管三七十一,逮到就杀头。陈老大当了有名的“刽子手”,他把大砍刀绑扎在胳膊上,像切萝卜一样,一眨眼就让几十颗人头落地了。

……他当区委通讯员,跑得比谁都快。但因为不识字,常把人名字搞错了。

区长对他说:“你是个闲不住的人,就不能学点文化,识几个字吗?”

“我年龄大了,脑子笨学不会。”

“从明天起,我每天教你认三个字。”

陈老大想想说:“行!”

从此,在黑洞洞的土窑洞里,陈老大打游击之余,一钻进去就学文化。他用土坯垒起来当桌子、板凳。土窑墙有个能活动的砖坯,抽下来就有孔放进光亮。夜里在昏暗的菜籽灯下学字。用刺刀尖在墙上地下划字,还从几十里外弄来一本初级识字本,把书页都啃烂了……区长见他这副刻苦劲,打趣说:“像这样下去说不定将来能‘一举登科’呢!”

陈老大从此就用了个正式名字叫:陈登科。

……直到1943年,苏北盐城创了一张小报叫《盐阜大众》。陈登科见到这份报纸时,只认得“大众”两个字。别人就告诉他:“《盐阜大众》是张大众的报纸,要大众读,大众写……”

陈登科这时满打满也就认得一百来个字。但他突发奇想:既是大众写,大众读,我何不写点自己的见闻给报上去?

他写了个新闻叫《鬼子抓壮丁》,总共六十个字,就有26个字不会写,他就用“符号”代替。例如文中写到趴下的“趴”不会写,他就写成“①”(详见下图,下同),他想,马失去四只腿,不就趴下了吗?又例如开门吱呀一声的“吱呀”两字不会写,他就想:“门”开了不就发出吱呀声了吗?于是就用分开的两扇门代替,写成“②”、“③”;又例如河坎的“坎”字不会写,他想河坎是大埂底下的地方,地低,就用“④”代替;日本鬼子的“鬼”字不会写,他想人都叫“大头鬼子”,于是就划一个“⑤”代替……

陈登科的自造字

《鬼子抓壮丁》在报上登不出,他就把它抄在游击队的黑板报上。

《盐阜大众》的记者路过时看到,乐了。错字符号这么多,但内容新鲜,他把它拿回改了一下,登出来了。他觉得对这个游击队员要扶持。

“陈登科”的名字破天荒出现在报纸上,他一高兴,回到土窑,更加拼命地学起文化来了……

1990,5 作者在陈登科家

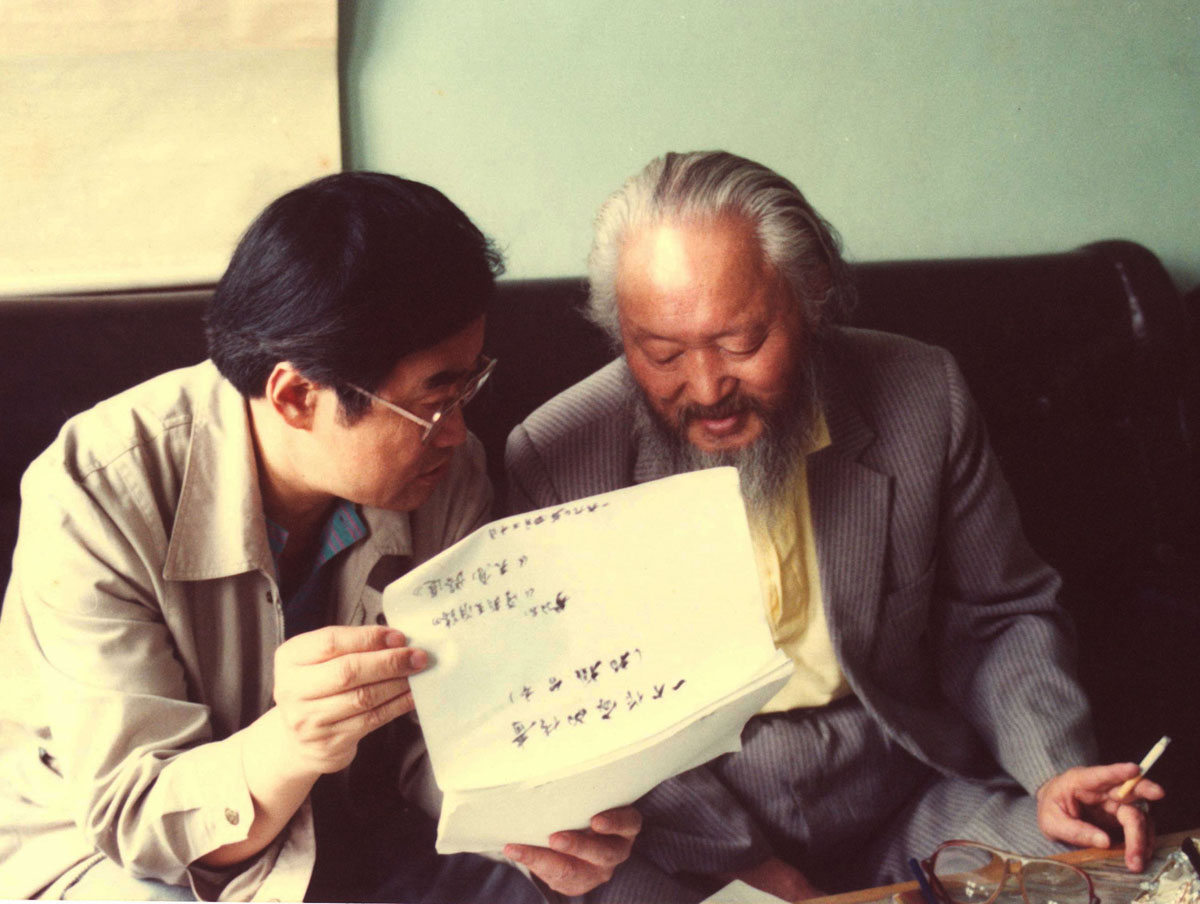

1990,5 作者与陈登科(右)讨论剧本陈登科

三、他不指望像阿里巴巴那样,嘀咕几声“芝麻开门”,但金色的大门却突然向他敞开……

1948年,起步于象型文字符号的陈登科,在学了一些基本汉字后,居然“不自量力”,把自己亲身经历的根据地生活素材,编成一部小说叫《杜大嫂》,并且还投到出版社去了。

虽然语言不美,错字病句也很多,但那活脱脱的人物典型和浓厚的生活气息,立即引起大编辑们的重视,在众人的帮助下,这部作品居然例外地出版面世了!

陈登科喜出望外,哈哈大笑:“我能写小说了!”

紧接着,又一部十万字的小说《活人塘》写成了。那是他在枪林弹雨的间隙中写出来的,他视它如生命。

但就在这时,一桩意外的事件几乎粉碎了他的梦想……

那时淮海战役刚结束,他奉调安徽,坐在颠簸的大卡车上,他把书稿紧搂在怀里,不料途中突然出了车祸,他连人带稿全部翻到河里去了……他伤得很重,躺在病床上,全身疼痛,但最疼的还不是他的伤,而是他的《活人塘》书稿,它们散落在水里了……那是他全部的心血和亲身经历啊!

救活这部书的人是赵树理。他当时是《说说唱唱》的主编。他早听说根据地有个战士作家陈登科,又听说《活人塘》手稿受损。于是找来了陈登科从水里捞出的残稿,补补贴贴,修修改改,《活人塘》就正式出版了!这位文学大师还专为《活人塘》写了书中人物“四人赞”,一时间引起了人们对《活人塘》一书的广泛兴趣。

《活人塘》是陈登科的艰辛之作也是成名之作。它第一次告诉世人陈登科有特殊的创作才能……

这时全国刚解放,丁玲在京城创办了新中国第一个文学界最高学府:中央文学研究所。

赵树理找到丁玲说:“有个陈登科,文化虽不高,但很有创作才能,你收了吧!”

于是,陈登科成了中央文学研究所的第一批学员了。

正是“一登龙门,身价十倍”。陈登科在文学研究所的几年,是他真正学习到文化知识和文学创作知识的几年,面对浩瀚的古今中外名著,他感到茫然,倘佯于人类文化遗产丰富的海洋里,他感到自己是多么干枯,多么饥渴。夜以继日,废寝忘食,他使尽全身所有解数,努力填补自己的贫乏和空虚。确切地说,他真正成为著名作家是从这里开始的……

丁玲对这位起步于象型符号文字的作家格外看重,她教他学知识涵养、写作技巧,对他说:“你是陈登科,是未上过一天正规学校的人,你要走自己的路,不要跟别人比,不要赶时髦,要写你熟悉的生活,保持你自己的个性!”

陈登科以后的创作座右铭就是丁玲这段话……

1990,4 作者在陈登科老师丁玲故居

四、中国文坛异军突起!《风雷》一部震撼全中国。共产党一些基层组织用它作“路教”教材。“美国之音”等国外媒体作出报道。风云之势。影响一时……

陈登科从文学研究所出来,写作本领陡增。他先后去到水利工地、练钢工厂,再次体验生活,相继写出了《淮河边上的儿女》、《移山记》等一部又一部长篇小说,文学界已开始对他刮目相看。

但是,真正使他攀上文坛高峰的作品却是1964年出版的《风雷》。

他是农民的儿子,他最了解农民。农民的甘苦,农民的艰难,农民的智慧和愚昧,顺从和叛逆……一代代农民的命运遭遇总在他脑中盘旋,睁着眼闭着眼都在他眼前……

那时,三年自然灾害刚过,他作为省委派出的一名工作队员进驻到淮北农村的一个村庄,短短的时日,就让他回到自己亲身经历的少年和青年时代的生活场面。他不敢相信建国都这么久了,农民生活状况竟如此艰辛贫困?毛泽东诗中“万户萧疏鬼唱歌”的情景正在他眼前展现。是因为“三年自然灾害”?还是因为我们党某些政策的失误?他开始思考……他不能面对这触目惊心的现实,他必须写!

《风雷》就是在这样的历史背景下出现了!

当时,正是一大批粉饰太平的小说泛滥时,《风雷》的出现无疑是异军突起,给沉闷的中国文坛带来了一股新鲜的气息!这部长达六十多万字的长篇小说,是中国农村合作化运动后的真实历史画卷,它极大地鼓舞了中国文学界,乃至影响到文化界、工农阶层及中国政坛上的有识之士,引起了社会广泛的轰动。两年之内连续再版四次,印数达二百万册以上。随之,《风雷》被党的一些基层组织作为深入农村进行思想教育的路线教育教材,在农村中家喻户晓。一些发达资本主义国家的新闻媒体,如“美国之音”等相继给以报道和播出……

陈登科以自身的感受和一个作家的勇气,揭示了六十年代中国农村面临的实际问题和必然走向,以敏锐的洞察力和特有的艺术魅力,深深打动了读者,营造出他个人创作高峰上的辉煌……

作者与陈登科(右)

作者与陈登科(右)讨论剧本

五、江青说:“……安徽有个陈登科,是个潜藏很深的大特务……”陈登科立即成了全国通辑要犯。掩护者大白天拉窗帘。邻居怀疑:“你家怎么从来不开窗户……”

历史老人常会在人间弄出些玩笑。

当陈登科以更大的勇气写出《风雷》第二部的头几章时,史无前例的“文革”旋风席卷起来了……

人们还记得历史上有个“江青随口点特务”的典故么?江青接见红卫兵,突然脸色一变,严肃地说出一段惊天动地的话——

江青说:“……现在有很多特务。安徽有个陈登科,是个潜藏很深的大特务,至今还逍遥法外……”

一句话惊吓全国!公安部坐卧不安!

陈登科成了全国通辑案犯。《风雷》成了全国特等大毒草,《人民日报》于头版头条特字黑标批判;各大报刊纷纷掀起狠批《风雷》的高潮……

那段倾斜的历史把宪法也倾斜了。全国各关卡要塞戒备森严:捉拿要犯陈登科!

风急浪高之中,陈登科像一叶孤帆,偷泊在北京城江青的眼皮底下——一个不为人知的胡同中。

苏浙原是安徽老干部,与陈登科私交甚厚,他因患病在北京家中休息,陈登科此时就藏在那条小胡同深处的苏浙家中,每天窥测外面的风声。

风声更加急紧。苏浙说:“你得赶快转移……”

陈登科于某个深夜悄悄潜入苏浙朋友储红家中,他拿出当年打游击的本领。神出鬼没。

储红夫妇均已年过花甲,两人不上班,专门任务就是掩护“陈登科”。陈登科每天躲在一间小屋里不出门,老夫妇俩白天黑夜都把那间小屋的窗帘拉得严严实实。邻居们见到储红不解地问:“你家怎么从来不开窗子?”储红搪塞:“我老伴患眼疾,很重,医生关照不让见光。”

就这样,陈登科在他家隐藏了整整六十天,正如《活人塘》里的某些情节一般一样,真是天机般的巧合!

1967年底,陈登科从北京潜入天津,在朋友处稍事躲藏,再下武汉找亲戚朋友,鉴于一般亲朋都惧怕“窝藏”要犯的罪名,陈登科又化装潜至上海。他出门几乎每次都要化装,就像当年在根据地与敌人周旋一模一样,所不同的是:现在是与自己党内的人“周旋”,他感到伤心寒心又可笑……

1989年4月作者与陈登科(右)在砀山全国梨花笔会

六、公安部布下天罗地网。陈登科在劫难逃。他在狱中构思起小说。把每章每节的第一个字写在香烟纸上。“赤”……“丹”……“凤”……后来联起来填内容,成为又一部著名长篇小说《赤龙与丹凤》……

陈登科潜逃至上海一个亲戚处,但上海的房子挤,人多眉目多。陈登科想了个法子,在苏州河的一条小舢板船上躲起来,船泊在水上,成天不上岸,吃喝拉撒睡都在船里,陈登科以为这下可以安全无事了……

但公安部的天罗地网早已在全国的每处角落布下。

1968年2月,通辑犯陈登科在苏州河上的一只小船的舢板上晒太阳时被人发现,立即被逮捕了。

陈登科被关到了上海提篮桥监狱,后来又押回到安徽关押……

在铁窗里,陈登科一关就被关了五年零三个月!

无数个白天和黑夜,他沉闷地面对四壁,没有当年战场的炮声,也无读书学习时老师的说教声,有时只有门外传来的暴烈的高亢声。

“咚咚咚,快开门!”他听见水火棍砸门的音声。“陈登科,快交代!”、“狗特务,老实点!”、“狗特务,把你的反动经历好好想想!”他的神经给搅乱了!脑血管随时像要裂开,血缓缓地在心上打转。他反复想:他是哪一种特务?他是什么时候加入的特务?他愈想愈气,愈怒……没人理睬他的申辩,他闭起眼,假装打盹,不能读书,不能写作,他实在憋死了!只想拉出去游斗,因为游斗时能看到外面的世界,或许还能见到一些熟悉的面孔,或许还能大嚷大叫几声……他想到一部“老电影”:手推车、黄土地、茅草棚、病妇、光棍、乞丐……然后就在心里数天干,地支,甲乙丙丁戊子庚辛壬癸……推算推算,他就推算出诗来了。他在心里写诗,一遍遍记诵,琢磨。他写的诗是:

淮海战役炮声终,

南征途经宿城东。

城隍庙前吃狗肉,

随笔写进风雷中。

不料暗处蛇神多,

牛头马面齐出窝。

阴差挥捧逞凶恶,

女妖摇扇唱赞歌……

他忽然悟出打腹稿是个好办法,于是就在监狱里构思起长篇小说来了。因为不允许他写作,但允许抽香烟,他灵机一动,每次让探监的家人带来香烟,一边抽烟,一边将构思的长篇小说分章分节,将每个章节的第一个字写在香烟纸上,以教孩子认字为名,再叫家人带回去收藏起来……后来,一张张香烟纸上的一些奇怪的单个汉字:“暗”、“造”、“赤”、“丹”……等,联系起来,填进内容,就成为陈登科出狱后的著名长篇小说《赤龙与丹凤》……

叶圣陶老人在北京闻说这段奇特轶事,挥笔作诗送给陈登科:

诬指《风雷》是谤书,

到今魑魅竟何如?

料定皖境新猷富,

正喜挥毫绰有余……

1990年4月作者与肖马(中)陈登科(左)

1990年作者(左)通过马蜂和康濯采访陈登科

七、他没有出家当和尚,却当了九华山下一个村庄里的普通村民。老夫妇俩安居村户,过起普通农家的日子。陈登科在一张凉床上写完了《赤龙与丹凤》……

一九七三年底陈登科在狱中不堪虐待,心脏病复发,情势危急,于是被从监狱弄出来,押送到六安部队劳改农场继续由部队监管。不久解除军管押送到青阳县转为“内部监控”。

至此,陈登科结束了五年三个月的铁窗生活。

青阳县位于九华山下,在一个偏僻山村里,他与老伴梁寿淦相聚,因为这里正是老伴梁寿淦下放改造的地方。

就在陈登科坐“监狱”的同时,老伴梁寿淦也被关进了这里的一个土牢里,老夫妇双双在两个大牢里煎熬,五年多时间杳无音息,俩人都以为对方早已不在人世了,直至梁寿淦放出来时还不知道陈登科的下落,她孤苦沮丧,只望俩人在九泉之下相逢……不想,有一天老伴陈登科居然活着下放到她这里来了,真是喜出望外啊!俩口子紧紧拥抱在一起,久久无言。五年零三个月的时间,陈登科在监狱里没有流下一滴泪,梁寿淦在土牢里也没有流过一次泪,但是此刻,如泉如雨的泪水却从俩人眼里同时涌了下来,打湿了双双的衣襟……

陈登科在狱中一年到头就一件内衣,补了又补缝了又缝,成了历史展览馆曾出现过的那种奴隶穿过的“百纳衣”。现在,他就穿着这件伤痕累累的“百纳衣”,开始与老伴梁寿淦一起,动手搭草棚,开荒地,种菜园,过起真正的贫苦农家生活……

梁寿淦是他在当游击队员时经别人介绍认识的爱人。她当年也是游击队员。认识陈登科后,她骑着一条毛驴,从遥远偏僻的小路上赶来与陈登科结婚。一晃几十年,风风雨雨,俩口子总是和衷共济,相期相携。陈登科每在转折时刻,她都是他的贤内助。她的毛笔字写得好,陈登科写作许多作品的清稿,都是她一笔一划帮助抄写的。

老伴说:“我们就这样种地养活自己,反而清静。你继续写小说,我支持你就够了。其他什么也不管,整死了拉倒!”

真是江山易改秉性难移。老俩口一拍即合。陈登科又偷空在一张小竹床上耍起笔杆来了……

虽说受上级指示,对于他们这户村民要继续“监管限制”,但农民们憨厚,谁也不去“限制”他们,反而处处给他们“方便”。夏夜,陈登科怕热,就把凉床拖到门口的场地上,点支蜡烛,光着赤膊,忍住蚊虫叮咬,坚持不懈地写……根据香烟纸上那些密码一样的汉字,《赤龙与丹凤》这部四十余万字的长篇力作,终于在这种艰苦的环境里完成了……一直到“四人帮”彻底垮台后,1976年底,陈登科才得以返回省城合肥。这以后他的创作欲望更旺,数年中又写出了几百万字著作,《破壁记》、《三舍本传》等都是在这个时期写成的。

从1977年开始,陈登科受“四人帮”残酷迫害的种种遭遇,受到了上级的关注与重视,他的冤案很快得到了昭雪,以万里为首的安徽省委又请他负责起省文联全盘工作。接着,陈登科成为第五届、第六届、第七届、第八届全国人大代表,并进入主席团。全国文学界,登上那个庄严主席台的只有两位,一位是巴金,再一位就是陈登科。中国文艺界和安徽文艺界很多荣誉的光环,又接踵回罩到他的头顶上。他的思想言论也受到了党的重视。他作为全国人大代表,粉碎“四人帮”后在全国人大会议上提出的第一个提案是:恢复原《国歌》(此前一度《国歌》曾改为《新国歌》),立即受到广泛的呼应,全国人大很快通过了这个提案。1979年,他在安徽创办了大型文学刊物《清明》,亲任主编。这个刊物犀利的思想风貌,清正明朗的风格,一面世就在全国文学界引起反响,为配合党的十一届三中全会的思想解放总动员,起到了积极良好的作用。在三中全会以后思想解放运动中,安徽作家群十分活跃,被国内文学界称为“皖军”,陈登科是公认的“皖军”首领。

他以自己的亲身经历,体会到保护和重视人才的重要。例如像韩美林这样有才气的工艺美术家,就是他最先发现并推荐的。他一次受省委委托到淮南去检查工作,听群众反映说监狱里关着一个很有艺术才能的年轻人。他马上调出韩美林档案查看,发现是错案。即刻通过当地党委和司法部门为其平反昭雪,后又多次为韩美林案去淮南,一直到把他从陶瓷厂调到省文联加以重用。韩美林以后又被北京中国文联调去……陈登科长篇小说《破壁记》中那个“小画家”的原型,就来自韩美林的真实经历。

他一生最重感情。他和著名老作家丁玲感情很深,视她为师长。在丁玲临终时,他是唯一一位为她送行的人。当他从合肥赶到北京丁玲病房时,她对他说了几句话就闭目长辞了。陈登科送走丁玲后,眼泪一直从北京流到合肥……

1980年,他发起并主持了黄山笔会,邀请几十位在国内外有广泛影响的作家,欢聚黄山,声讨极左路线,商讨新时期文学的任务。

1982年至1985年,安徽省作协连同中国作协与沿淮地市文联,连续召开了4次淮河笔会,先后共有300多位省内外作家,走完了淮河的全程,一路看、一路谈、一路写。陈登科是笔会会长,这个淮河的儿子、历经磨难而不屈的作家。

随着经济建设的步伐,他在80年代后5年又走向工矿企业,发起成立了一个庞大的社团——安徽省作家企业家联谊会,吸引组织了空前多的作家到工厂企业深入生活,采访交友,写出十部报告文学集,出了几十期报纸,登科老一直是主持工作的会长。

60岁以后的陈登科,又焕发了第二春,以旺盛的精力,投入文学工作和社会活动。他对自己的成就和荣誉从不炫耀。经常向人炫耀的是他的酒量。某一次在京西宾馆,他和一个多年不见的老友,一人抱一瓶茅台,喝干为止,他喝酒和做人,都有一股豪侠之气。

后来,医生一再关照说,从他的身体考虑,不允许他再喝那么多白酒了。后来,他开始留须,他那络腮胡子,长起来挺有气度。晚年,这位长髯公进入到一种平静、恬淡的境界,像一位看透世事和万物的哲人。

作者在陈登科合肥家中

1990,5 作者与陈登科(右)

1990年作者拍摄传记片陈登科(右)

八、历史的荒唐:陈登科子女们“不准革命”,“不准读书”,甚至不准“谈朋友”……他们很少念到高中,更不用说上大学……到了强调“学历”年代,他们一个个茫然失措,喜得改革开放又给了他们出路,一个个靠自身能力各显神通……而陈登科对此不以为然,哂然一笑,仍去写他的小说,下他的围棋。他还是坚守当年那“小推车夫”的本色,小车不倒只管推,还给他最疼爱的小孙女起名叫“农庄女”……

陈登科一共有六个儿女,他们在陈登科受磨难的时代正是上学年龄。但是就因为父亲是“特务”、“反革命”,“不准读书”、“不准识字”、“不准走父亲的写作道路”甚至“不准交朋友”的沉重嚣声,把他们一个个排斥于“公民权利”之外。有的子女甚至因为父亲的关系关进了大狱……真是一种历史的讽刺:当年陈登科因家贫无条件读书受到多方照顾让他读书学文化,而共和国解放几十年后,本有条件读书的子女们,反而被勒令“不准读书”……

粉碎“四人帮”后,由于这些子女早已成家立业,无精力深造。因“学历”问题的困扰,进步和奋斗都很难,有的子女虽然靠自己刻苦学习,补了个“业余”的学历,但毕竟作用不大,受重用的很少,更谈不上成为“高、精、尖”人材了。

陈登科虽很有名,但无权无势,又不会投机钻营,不会给后代们谋一个好出路,所以改革开放后,所有的子女们只得靠自己的“本事”自谋出路。

我们不妨为这些陈登科儿女们列一张“简明履历表”———

老大:陈晓谷,儿子。父亲关押时正读初中,中途被迫退学,所以应属初中毕业。改革开放后靠自己力量,在合肥嘉顿酒店工程部谋一个经理职位。

老二:陈晓阳,女儿。经历与老大类似。初中文化。改革开放后,靠自身能力去深圳闯天下,曾经谋得个深圳南油集团办公室主任的职位。

老三:陈晓海,儿子。经历与老二相似。初中文化。曾经靠自己力量,在合肥省博物馆霓虹灯厂谋得车间主任之职。

老四:陈晓霞,女儿。情况比老三稍佳,勉强读了高中。曾经在合肥市群艺馆当会计。

老五:陈晓农,女儿。情况最佳。高中毕业。靠自学成材挣得个《清明》杂志编辑的职衔。

老六:陈晓陆,儿子。高中毕业。改革开放后靠自己本事办了个合肥银鹤酒店,曾经自任经理……

这份简明表可称为一个时代的记录,它能让人从中发现许多有趣的对照。如果仅从工作上看,陈登科的六个子女还算争气,虽未出人头地,但靠自己能力挣碗饭吃,在改革年代市场经济的大潮下总算没有被淹没。他们不靠后台,不靠权势,更不靠父亲力量,像自己的老父亲年轻时那样,全凭自己一双手。

现在再看晚年陈登科的心态。

一句话:他很知足,很乐观,很是自得其味。他晚年时除了写作外,又迷上了三件事——一是下围棋。陈老喜欢下围棋,而且棋艺不错,这在文化圈中是出了名的。他是名誉五段,还得过全国老年围棋冠军呢!他对围棋还有自己的“独论”,他认为人生也就像下围棋一样,要有一股韧性,要耐住性子,该冲才冲,该兜圈子就兜圈子,该出手时才出手,要不怕被别人“包围”,才能最后获得自由,反败为胜。他给下围棋总结出一副对联,叫做“反反复复成败常怀自然心态,死死活活胜负全凭巧妙周旋”……

陈登科晚年的第二桩业余爱好是练书法。由于小时候未上过学,他年轻时的字写得不好。所以他决心在晚年练出一手好毛笔字。他老伴梁寿淦本就喜欢书法,老夫妇俩正好一唱一和,共同切磋起书法艺术来了。晚年他的书法也是颇见功底的,常有慕名者前来向他求字,他都是“求者不拒”的。他对书法也有自己的人生见解,他说,练书法有人工智能,从“永”字八法开始要求“认真”二字,做人也要讲“认真”二字,“永”字上一点好比是你的拳头,不能随便乱打,要出得合理,动中有静,不能乱来;上边的一横,好比是“二郎担山”,力阖千钧,平正雄端;中间的一直一勾,就像做人一样,站得直,曲得起,才能最后让人瞧得起……

陈登科晚年的第三件业余爱好是看闲书。他说“闲书”其实不闲,由于书杂,知识面广,涉及事多,可让人从中参透历史和人生真谛。看得多了,你就会对许多事“见怪不怪”,心境平淡,自然求真,不随波逐流,不浮躁妄动……

总之,陈登科和他老伴晚年的生活很充实,安徽省对他们也很关照,老俩口生活上无忧无虑。陈登科经常谦虚地说:“我这个人算不得是什么人物,我能从无知摸上新闻工作的门槛,从一名游击战士加入到文艺工作者的行列,当了作家,除了前辈老同志的帮助,我始终难以忘怀的是:生活与实践——这是我最宝贵的老师!”……

1990,4 作者与陈登科(左)在人大会堂

作者与陈登科好友铁道游击队作者知侠(右)在砀山全国梨花笔会上

后记

合肥市寿春路2号陈登科晚年的住所,两层小楼,陈登科的夫人显得安然淡泊,仿佛对逝去的一切已漠不关心,这位老人也就是陪伴陈登科一生的梁寿淦,当年那个在游击区骑着毛驴去与陈登科结婚的小梁主任(她当年是地方妇女主任),她告诉我们,陈登科离开这个世界时是平静的,就像他当年步入游击队伍时一样,显得自然而自在,他一生无求,临离开这个世界时也是这样。

陈登科的一生是一种特定的历史现象,他从一个浑身沾满泥土的游击队员,成为著名作家,这在中国文坛上并不多见,而他的农民般的质朴,农民般的憨厚,战士般的粗犷,以及作为一个作家的真诚,在中国文坛上也是自成特色无可替代的。

作者在陈登科(右)合肥家中

陈登科逝世于1998年10月12日,谨以此文作为纪念。