我在美丽的西江湾路

傅勤沈从文说:“美,总不免让人感到忧伤。”其实,逝去的岁月,才让人感到真正的忧伤,所以,普鲁斯特写下了《追忆逝水年华》。

关于西江湾路,我拟了十多个题目,但我明白,其实什么也留不住。

西江湾路是位于上海虹口区中部偏西一侧、一条长约一点五公里的马路,有些蜿蜒曲折。当年筑路时,因它通向江湾镇,故以镇为路名。

它偏南方向的那头,被同心路截断,往前约一百米,正对着一条叫俞泾浦的小河(河边的平房里,曾住着一个我的初中同学,姓丁。那时,我们都有集邮的爱好,常在走去学校的路上,说一些关于邮票的话题。初中毕业,我们断了联系,现在,他早已搬走,而不知去向)。中段,被花园路穿过,当然,现在的花园路要比原先宽了许多,路两边早已不是当年的旧影。往前约两百米,又有广中路将它穿过。再往前一百米,就到了西江湾路的尽头,横在它前面的是中山北一路。过了马路,是新市路,沿着这条小路一直下去,就能到达江湾镇。

现在的西江湾路和原先一样狭窄,拥挤,而面貌早已全非,若要寻出些当年的痕迹,是一定要先走进这西江湾路229弄的……

西江湾路原先是这样通幽的小径。

229弄

这里是一个院子,我爸爸单位,上海警备区工程大队的宿舍。以前大门的样子已经忘了,围墙是“枪篱笆”:用漆黑的细竹,斜斜的编成“墙”,“墙里墙外”的人或物,隐约可见。当时的上海街头,常见这样的“墙”。包括隔壁院子的219弄。

西江湾路229弄属部队房产,所以,至今未拆迁。走进去,依旧可见三十年前的旧貌。

那时的院子里,住着二十四户人家,三幢房子。门口是一幢平房,稍往里走,是一幢砖木结构的两层头的红砖房。据说,这是当年日本的海军俱乐部。进去,往右转,里面还有一幢一半是平房,一半是两层的楼房。进了大门,是块空地,约有两个半篮球场那么大,沿右手的枪篱笆边,是三棵高大的“苍蝇树”,夏夜,院子里的几个老头,拉出电线,接上灯泡(工程队里多的是水电工),坐在大树下,面前放着泡着浓茶的搪瓷茶杯,打一种叫“六副头”的牌。地上还会有两个热水瓶。常常是,穿白背心打牌的是六个人,围着看的,是一圈人,或赤膊,或也穿着白背心。黄黄的灯泡下,常飞着一些小虫,还有蚊子,人们常拍肩拍腿的。偶尔,还会有树上的蝉,冲着亮光扑下来。其他一些人家,则坐在自家或人家门口的竹椅、小板凳上,乘风凉。

有时,向阳院里看电视(是十二吋黑白电视机),也在这块空地上,那么打牌的人就移过去一点。没到放电视的时候,照例主角——电视机是不会出场的——在当时,这实在是贵重的东西。在电视机架子前,从下午两三点钟开始,渐渐地摆起了近百把的凳子,有竹椅、木凳、小板凳……隔壁院子的人,也会过来抢位子。常有这样的事:因为吃晚饭没凳子了,先拿了它去吃饭,就在那地方,摆了块砖头,回来时,位子已经被人家抢了,于是,争吵就开始了。电视开始后,除了坐着的,还有里三层外三层站着的,黑压压一片,估计靠后的人是听不到电视里的声音的,倒是偶尔会有打牌人的吆喝声传出。

我不记得有去占位置,看完一个节目的时候。当时父母管得严,不让我们去看,只有一次,已经九点多了,做完作业,爸爸放我出去看一会儿。空地上满是人,哪里挤得进去。我就兜到电视机架下,伸出头去,半仰着,看了一会儿。看的是什么节目,早已忘了,而那场景,还记在我心里。

小学三年级时,院子里搬来一对兄弟,两人常在空地上踢球,那种三块六角的橡胶球。于是我跟着一起踢,从此,迷上了足球。之前喜欢的乒乓球,再也不玩了。院子里的孩子,加上隔壁院子几个同学,常在空地的两头,各放上两块砖头当球门,踢球。当然,踢脏邻居家晾着的衣被,就成了常事。小孩子们的“公敌”——老丁阿姨常扯着喉咙叫:“啥人拨我的床单踢龌龊啦!”有时还要告状到父母那里。我们常骂她促刻:老太婆晓得我们踢球,故意把床单晾出来!怎么报复她呢?于是,老丁阿姨家门口用破搪瓷面盆种的葱,常常被我们连根拔起,老丁阿姨自然又是破口大骂,虽然她晓得是我们这些孩子干的,但又不知道确切是谁,只能不了了之——现在想来,那时的老丁阿姨并不老,约五十岁,不高,胖,夏日,穿一件无袖圆领小花汗衫,胸口的两块肉,像要落下来一样。常拿着丫叉头在院子里做事。她住在红房子里,和住在里面的一个小脚老太婆一起,在里弄加工组上班。

三十多年前,老丁阿姨种下的两棵水杉,早已亭亭如盖。

这是七十年代末的事了,到八十年代初,那块空地上建起了一幢五层楼房,这样,我们只能“转战”附近的托儿所了。转眼三十多年过去,那些原先的老住户,或死或搬走,已没剩下几家了。仍在的,常常只剩下老夫或老妻一人。我去看父母时,常听他们说起,某某某昨天死掉了之类的话。前面提到的那个小脚老太婆,十多年前就去世了,她秃顶的老头子,续了个老太婆,两年前,秃顶老头也死掉了。倘是三十年前的老住户,搬了家,再回来看看的话,会以为他家住的,是搬来的新人家了!半年前,八十九岁的老丁阿姨也死了。一日,比我大七八岁的建华,看着红房子边上两棵参天的水杉,仰头说:“这两棵树还是老丁阿姨种的呢!”

酱油店

从229弄出来,往左走,过219弄,转弯,是一家酱油店。一开间的门面,门上半部分是隔开的玻璃,右边是敞开的柜台,关门时是要上门板的。门板及门框都漆着深红的漆。时间久了,门板大都斑驳了。

那时,去酱油店买酱油、老酒、醋,上海话都叫“拷”。我去酱油店“拷”了最多的,是“老酒”。每逢外公到我家来,爸爸就叫我拿一只玻璃杯子,去“拷”一角钱的“老酒”来给外公吃。

推开那门,可以看见上下两层摆着两排瓮,白色,有深咖啡的条子。瓮上覆着用白纱布包着的盖子,有些脏。前面都系着块牌子,写着瓮里装的是什么,价钱多少。

柜台里常没人,但只要你喊一声“拷老酒”,里面就会转出一个老头子,或者一个年轻女子。他们从来不笑,哪怕面对我这样六七岁的孩子。轻轻地搭腔询问后,接过我的杯子,打开装老酒的那个瓮,用有些黑的竹制长柄盛器,伸入瓮里,舀出一些,倒入玻璃杯,收了钱,也不打招呼,便又进里间去了。

这是对父女。那父亲,我只记得他那面无表情的脸,五官已经模糊,动作迟缓,着深色衣服;女儿,还记得她的眼睛,有些小,常低垂着。把杯子交给我时,会翻起眼睛看你一眼。

长大后,我曾想,为什么他们不快乐?他们身上会有怎样的故事呢?

九十年代中期,这一排房子全都拆了,那父女也不知了去向——现在,那父亲肯定已经去世,而他女儿呢?也已经美女变成老太婆了,或许,她会想起,西江湾路转角上自家的酱油店,但她一定不记得,曾有个仰头望着她的小男孩……

去小学的路

我读的小学是同心路小学,至今还在。

同心路小学,现与多伦路小学合并,改名为“同心多伦小学”。校舍没有任何变动。

从229弄出来,向左走七八十米,稍向右,就是142弄。弄堂里,有五六个班上的同学。从这里穿过去,就可以到学校了。

弄堂口左边是一家不知道做什么的小工厂,常见一工人穿着工作服,戴手套,叉腰站在那里。

弄堂的蛋格路,有些高低不平,走进没几步,右边有一间两层楼的房子(这里都是私房,平房多),这房子让人一进弄堂就觉得很暗。这里住着班上一个很难看的女同学,很吵,经过她家门口,常听见她在大呼小叫,我关了夜学,走过她家,除去冬天,她们一家总是在门口的小桌子上吃饭。

向前去,有两条路可去学校,笔直过去,三五米处,是陈文辉家,右转,是李澄宇家,李澄宇家往后转,是方兵家。他家门口有一口井,这是附近唯一的一口井,热天,人们常拿井水浸西瓜——要到七八年后,八十年代中期,上海的人家才开始有电冰箱。

我很少朝陈文辉家的方向走。去他家,常常是和同学桑医培去看陈文辉的舅妈。五年级时,一次,两人上课铃响了,还在教室里踢毽子,被班主任赶出了学校。去我家的路上,他一直在讲昨晚看的日本电影《望乡》。那是冬天,到了我家,我们坐在门口晒太阳,继续刚才的话题。直到他觉得讲完,才向我借了艾明之的《火种》回家了。我听得既好奇又糊涂。那天他说:“伊拉娘舅讨的老婆,不要太好看噢!”当时,陈文辉娘舅刚结婚。但我觉得那女的并没有什么好看,黑瘦,常来229弄小便池边上的粪池,倒痰盂罐。

过了几天,我去桑医培家玩,听到他那被割去一个肺的父亲,板着脸,说:“我早晓得是这种电影,就不让你去看了!”

李澄宇家是隔着“枪篱笆”的,沿枪篱笆是水斗,常见他爸爸在那里洗东西。后来,我写小说,主人公都是一个叫“李成”的,名字的由来,就是把李澄宇的“宇”字拿掉。他最让我羡慕的,是每次春游,他妈妈都会塞给他一个苹果。另外,他会带一个面包,而我则是爸爸炒的蛋炒饭,装在铝制的饭盒内。

向前稍往右,是个不大的院子。一天放学,我听见里面有人吵架,就跑进去看。吵什么,没听懂,只记得站着带着哭腔吵架的女的,嘴角都是白沫。院子是用竹爿围起来的,灰色的,有些竹爿已断裂,很破败。

朝右转,是一排低矮的平房,矮小的我,也能看见房顶上黑黑的瓦片。进到屋里,要往下走两个台阶。门似乎不大牢,像旧社会的棚户房子。这里也有一个班上的女同学,名字我忘了,她穿的衣服都不大好,是打了补丁的中式衣服,有些长。长得很白,显病态,目光有些呆滞。她有两个哥哥,都很大了。对于她父亲,我有一个他拿着脸盆,从屋里的台阶上,向外走的印象。衣服是深色的,旧的。

转弯处,有一间不大的两层水泥楼房,常可以看到,两三个男人坐在屋里靠门口的地方,做香烟。那时香烟很少有海绵头的,抽烟,总会剩下一段,西江湾路上,常见这种“拾香烟屁股”的人:背个箩筐,拿根细竹,细竹一头,插着两根尖尖的铅丝,见地上有烟头,就用竹竿朝烟头一戳,再掉转竹竿头,取下铅丝上的烟头,扔进箩筐。捡来的烟头,剥去白色烟纸,留下烟丝,估计要晒一晒,就可以做香烟了,但我不晓得哪里有买卷烟纸。

烟丝放在篾边的扁扁的箩里,三四个男人卷香烟的动作相当熟练。

转过弯,围墙里有一棵无花果树,结果时,会有同学爬上墙头去摘,常招来院里老太婆的大骂。

往前走,左转,有一个公用自来水站,接着高高低低十几根自来水龙头。记得我不知道弄出了什么事,一早,又被班主任赶回了家,那天,大约没带钥匙,不能回家,就逛到了这里,看到一个中年女子蹲在那里洗东西。夏日,她穿得很少,站在她边上,从上往下,可以看到蹲着做事的她的胸部。或许我是小孩,她没有在意,我好奇地看了十多分钟才走。她用力在搓板上搓洗衣服时,抖动的乳房,记在了我心里,就像桑医培说的那些话——从陈文辉家去学校,一定会经过这里。

右转,是缝纫机零件厂的车间,到路头,就是零件厂的大门。二哥长我四岁,他读小学时,还有学工活动,两三个星期不上课,就在这家厂里劳动。那是夏天,他盛了一搪瓷缸子的冷饮水回来;还会带一两个缝纫机的零件来给我玩,比如,那种银白色的小钢珠。

再左转,就到学校所在的那条路了。

过零件厂,先到同心路幼儿园。对于幼儿园印象最深的,莫过于睡午觉了,我睡不着,老师大声训斥,要我们闭起眼睛来,这对我实在是折磨。放学,常是大哥或二哥来接我。毕业那天,我和父母说好自己回家。老师死活不相信,说,家长不来,不许回家。于是我借口上厕所,就出了教室门,出了校门,一路跑回了家。

幼儿园隔壁,是我读了五年半的小学。

现在建玮公寓的边门,是当年142弄的弄堂口及那家小工厂的位置。从这里,可以穿到同心路小学。

这里,有一很恐怖的事情可记。学校门的右边,是虹口医院的太平间。放学时,常有运尸车停在校门口。太平间的门此时一定大开,我就站在不远处,心惊胆战地看。会有一两个胆大的孩子,跑进那扇门去,然后,蹦跳着,窜出来。这时,有两个穿白大褂的人,抬着盖着白布的担架出来,担架一头的白布下,有一次,我看到露出的黑白相间的头发。然后,往白色面包车里一放,关上门,开车离去了。记得穿白大褂的人,呼来唤去的,是号码,大概死去的人,都被他们编了号——实在不明白,为什么要把太平间设在学校隔壁?

再往前走二三十米,就穿到同心路了。斜对面就是虹口医院的正门。

说了那么多,我家到底离学校多远呢?我讲一件事,你就知道了。

那天,我毛笔字作业没做,谎称没带。班主任让我回家拿。我一路飞奔到家,倒了墨汁,拿起笔,在大楷本上快速写完。然后,把本子翻到写的那页,拎在手里,一路跑回学校。班主任翻着本子,大约字迹尚未干透,她略带疑惑地问:“你是刚才写的吧?”我一口咬定说:“不是,是昨天写的。”——现在想来,那时的我很有点“温酒斩华雄”的气概。

对了,从我家到学校,穿过142弄,只要五分钟。

粮店

从229弄出来,往左走,弯过酱油店,向前一百米,就可以看到一家粮店。

店门左边是扇木门,右边是七八块排门板。颜色暗红,斑驳着。开门时,排门板常被叠靠在店面一旁。

当年的粮店就是这样的格局。但记忆里,西江湾路上的粮店比这稍大。

店堂很宽敞。有三四个营业员,他们脸上,常沾着白色的面粉。

爸爸有时会带我去买米。爸爸常说,阿娘老早关照的,每个月发了工资,先把米买好,一家人要吃的,菜没吃不要紧的,饭不好没吃!到了粮店,先拿着购粮证、粮票,到柜台上付钱,再到边上的出米口,接米。爸爸常买一百斤米,是籼米。我们家的定量是多少,我那时小,并不晓得。

爸爸拿了白色的米袋,套在出米口上。出米口是银白色的——木头上罩着铝皮。营业员叫一声,拉了像闸一样的东西,米一下子冲了下来,接完米,爸爸拉一拉袋子,用绳子把米袋口扎住,往肩上一扛,就带我回家去了。回家的路,约有五、六百米,爸爸扛着米一路回家,而我,就像跟屁虫一样,拉着他衣角,跟在高大的爸爸身后。

粮店,除了买米之外,每年春节,计划供应的年糕也在这里买。年糕两根两根成直角的交叉垒起,米白色——爸爸妈妈常为要不要买年糕而争执,因为年糕只我大哥和妈妈吃,爸爸大约为省钱,想放弃。

粮店里,还有面粉和面条,面条放在木头的、扁扁的、敞开的容器里(我实在叫不出那东西的名称)。

粮店门口,还有飞上飞下,时来啄米的麻雀——它们显得很紧张!

现在,米店的位置,是一幢六层的居民楼。楼里,有几个是一直住在西江湾路上的老居民——他们看着我长大,而我,则看着他们变老……

西江湾路上的人流

西江湾路应该是“通幽”的小路,平常行人常是三三两两。记忆里,人如洪流的场面,有这样几次。

一次是,1976年10月粉碎“四人帮”的游行。

这天是星期天,吃过午饭,爸爸正在给我剃头(小时候,我们三个孩子的头,都是爸爸剃的,他有一套剃头工具)。忽然,一阵喧天的锣鼓夹杂着嘈杂的人声,从枪篱笆外传来,一剃完头,我立刻跑到院子门口去看,只见西江湾路上挤满了人,不知什么原因,队伍停在了那里。从衣着看,眼前是一支工人游行队伍,他们扛有毛主席、华国锋的画像,以及大幅标语。这时,正对着229弄大门的队伍里,几个年轻人嬉笑着,有两个人甚至打闹出了队伍。

我知道这群人在干什么,看了一会儿就回去了。这时,爸爸还在给二哥剃头。

我说,知道这群人在干什么,是因为几个月前,小学一年级的我,也参加过一次“反击右倾翻案风”游行活动,那天下午,下着零星的雨,各班先在操场集合,每人发了一面写有标语的小旗:标语写在红色长方条的纸上,糊在竹竿上。校领导略做动员,队伍就出发了。路线是,出门往右,到同心路,再右转,沿中山北一路向前,再右转,从广中路右转到西江湾路,沿西江湾路转到同心路,回学校。

天公不作美,游行一开始,雨势渐渐大了起来。起先,还有人领着喊口号,之后,便混乱了起来,队伍走的快,有人跟不上,七零八落的样子出来了。队伍转到西江湾路时,雨水早已把竹竿上的标语打掉了,男孩子不怕雨,有机会淋雨,实在是高兴的事,且老师也不知去向,于是,我和班上的几个同学,拿着竹竿,嬉笑着对打起来,笑声混杂在雨声和凌乱的脚步声中……

另一次“洪流”,是七十年代末,附近几个中学上学的人群。

西江湾路800号,是当年钟山中学的旧址。现为上海外国语大学第一实验学校,教学大楼的主楼未变,副楼系后来所建。

从西江湾路经过,可到的中学有,水电路上的韶山中学、中山北一路边上的长风中学,西江湾路顶头的钟山中学,虹口公园边上的鲁迅中学等,大哥是长风中学79届高中生,他们一个年级就有二十几个班,每班都有五十几个人。其它学校也大同小异。每天上午七点多,还有中午快十二点钟时,西江湾路挤满了人,像蝗虫飞过。十七八岁的年轻人,有的是精力,马路上充满了喧闹和欢笑声。

大哥说,他们这届的大学入取比例是,二三十人取一人,考取中专、技校的,也是很好的了。于是,社会上有了“待业青年”这一说法。

几年后,就没有这样的场面了。西江湾路恢复了宁静,尤其是暑假的午后,路上真是可以“罗雀”的。

公用厕所

那时,西江湾路上的居民家里,没有抽水马桶,“方便”的时候,用痰盂罐或马桶。另外,西江湾路上还有几处小便池,和一处可供大小便的公用厕所。

我就常常向爸爸“申请”去公共厕所大便。且一天要去两三次。一次,我不知生了什么病,爸爸领我去虹口医院看病,末了,他突然问医生:

“医生,这小人大便特别多,要紧伐?”

我听了,在一旁暗笑。

其实,爸爸细心点就可发现,我去大便次数多的日子,只有星期天,星期天,父母在家休息,要盯着我做作业。于是,那里成了我的“避难所”。

建玮公寓的正门,就是弯进公用厕所的弄堂口。

公用厕所在酱油店前面约五六十米处,从马路右侧的弄堂进去(从这里也可以穿到同心路小学去),走十多步,左转,就到了。门口坐着个卖草纸的老头子,多少钱一张已经忘了,自备草纸可以不要付钱。

至于小便池,除了提供“方便”外,还是附近居民倒马桶的所在。就像我前面提到的陈文辉舅妈那样。

虹口医院

小时候,我多病,常去同心路上的虹口医院看病。看病,自然要打针吃药。我若是去打针,是要哭翻天的。于是,爸爸抱我去虹口医院打针,总是说:“阿拉到虹口公园去。”

那时,我只有三四岁,爸爸抱着我,出229弄,右转到花园路,再右转,朝前走两百米,就到虹口公园了,门口走一圈,朝右转,到四川北路,再右转,往前,就转回同心路了,这样,医院也就到了。

近来,突然想到,爸爸给我的最早记忆,也是在去医院的路上。走的是去小学的那条弄堂。我两、三岁时,喜欢咬自己的脚趾头,于是大脚趾感染了。爸爸抱着我,走过同心路小学的门口,他一边走,一边把我半抛起,逗我玩。我还记得他当时的笑容,和发出的“噢”、“噢”的声音。大约我正在为去医院而哭泣呢!那是个夜晚,学校门口的路灯是昏黄的。

小学五年级到初一这段时间,我找不出原因地突然血尿。在这两年里,我一直要往虹口医院跑。

因为查不出原因,身体也没有哪里痛或痒,于是,爸爸就带我去看中医。

医院的格局有些怪。正门进去,有个十多平方米的厅,两侧墙上是玻璃橱窗式的报栏。有一次,爸爸去配药。我在大厅等,在报栏里,我看到《解放日报》上,一整版回忆茅盾的文章,大标题下,配有茅盾的照片:蓄着整齐的胡子,在书桌前,凝视着前方。这是1981年的事了,这年,他去世了。

朝里走十来步,右面是配中药的地方。看病的各科室,在左右两边的一排房间里。进门的厅,处在整个医院正当中。从整体看,医院是长条形的。马路对面,是医院的急诊室。

这两年里,给我看病的,是一个三四十岁姓唐的女医生,黑黑的,长得蛮好看的,很和蔼,常微笑着,轻声问我一些问题。我吃了她的药,血尿渐渐止住了。

这里就是我小时候一直来看病的虹口医院。现为虹口区精神卫生中心心理治疗中心。

年龄渐长,我越来越强壮,去虹口医院的次数少了。然后,读初中和高中,学校不在这边,平时基本不来这里,以至医院什么时候拆掉的,也不知道。

大约二十岁时,一天,爸爸突然讲起:“小辰光,帮侬看毛病的唐医生死了。”我有些吃惊。但二十岁的我,忙的事情太多,且只朝前看。很快,也就把这事忘掉了。

小菜场

这是当年小菜场的位置。往前约一百米,就是西江湾路的尽头——俞泾浦。

小菜场在穿过同心路的那一边,一直到西江湾路尽头的俞泾浦。河边的那条路,叫横浜路。

路的两边是石磨的一个个柜台。那时小菜场是国营的。营业员是菜场的职工。靠近同心路口,有一家饮食店,上海人叫“大饼摊”。当时上海大部分菜场都有这样的饮食店。买大饼、油条、豆腐浆等。大饼分甜大饼、咸大饼,分别要四分、三分和一两粮票。还有葱油饼、麻球等,那时侯,我们家的早饭,一直是泡饭、剩菜。吃大饼油条的日子,我是不记得的。

在西江湾路和花园路右转的路口,也有一家饮食店,除大饼、油条外,还卖阳春面、猪头肉。猪头肉要一角钱一小纸包,那小包,是折成三角形的,但我不记得吃过那店里买来的猪头肉。

我第一次吃到油墩子,是在初一的时候。那天我发寒热,没有去学校,一直昏沉沉地躺在床上,爸爸下班后,到床边来看我,他笑着趴在床上,俯身问我,好点了吗。我忘了怎么回答的了。爸爸说:“爸爸买油墩子给你吃好吗?”我也不知道怎么回答的。爸爸离开了一会儿,拿着油墩子回来了。把我扶起,说:“老好吃的,起来吃点。”那天吃的油墩子味道早已忘了,但爸爸的笑容印在了我心里。

那时的小菜场并没有给我留下太多的记忆。因为爸爸烧的菜里,没有什么特别好吃的菜。爸爸常说的是:“小菜场兜一圈,没啥东西好买的。”

但四年级暑假里,有一次买菜的事,至今还记得。下午五点多,小菜场营业员,推了黄鱼车,到229弄门口来卖菜。妈妈叫我去买点鸡毛菜。我拎着篮头奔出院子。营业员帮我装了满满一篮子鸡毛菜,称也不称,说:“五分钱。”我付了钱,转身向妈妈汇报去了。

后来,小菜场变成了集贸市场,大饼摊也消失了。这点职工不晓得去了哪里。院子里有个年轻人,当时就在同心路口的大饼摊里做生活,后来听说他考了试,做警察了,现在,在提篮桥监狱里做小头头。

几爿工厂

西江湾路上,那时曾有过几爿工厂。三十年过去,那些工厂早已不见了踪影。

最大的一家是华联制药厂,在花园路与西江湾路交叉的转弯处。正门在过花园路,沿西江湾路前行约一百米处,靠左。在花园路上,有一排枪篱笆,是药厂的围墙,里面一排房子里,养了很多做实验的狗之类的动物,老远就能听到不停地狗叫声。很多年后,我和宗洲师合写《上海旧事》,查阅资料才晓得,大约在药厂的位置,有一个“六三花园”,是二十世纪初,日本人白石六三郎经营的一座日式花园,占地约1至2万平方米,园内有茶室,网球场、大草坪等。民国二十年后,为日军高级军妓院。抗战胜利后,园废。所以这里称为花园路。现在,这里造起了两幢高楼,成了“龙之梦”商务楼。由之前或许的荒凉之地,到六三花园,到制药厂,再到现在繁华的“龙之梦”,是可以感受世事沧桑的。

现在龙之梦的正门,是当前华联制药厂的边门。之前,曾是“六三花园”的所在。

不到花园路的西江湾路路口,另有一工厂——橡胶八厂。小时候的记忆是,大卡车上,装着黑色、洒有白粉的、卷成圆桶状的橡胶,往厂里运,还有就是进出厂门、穿着淡蓝布工作服的工人们。现在,这里已成了一个地铁站。记得不知是谁,曾从厂里搞出了一个橡胶球,有拳头那么大,我借来,拍了几下,弹性很足。

再往回走,到弯进公用厕所的那条弄堂口前五十米的地方,也有一爿工厂。工厂的名字,我已经忘了,只记得这样一事:爸爸搀着我的小手,经过那家厂的门口,见大门上方的两侧,各撑着一面升到一半的国旗。我问爸爸,这是什么意思。爸爸说:“这是降半旗,有一个叫康生的人死掉了。”

我们边说边走过工厂大门——现在,它被改建成了一排商务楼和一个小菜场。

我查资料,康生死于1975年12月16日。

爸爸的单位

爸爸单位是解放军后勤部的一个工程队。地址在同心路1号。说是在同心路上,其实与229弄仅一墙之隔。并设有一道门,那道门有段时间是常开的,爸爸上班,从家里出来,走进厂里,只要半分钟。

同心路1号,这里早已没有了原先的样子,工厂内,或饭店,或浴室,或大型超市,仅门牌号在述说着与之前曾有的关系。

小学一二年级时,学校下午常不上课,这段时间,我都是在爸爸单位度过的。爸爸当时在做漆匠,油漆间里,他最年长,有三四个徒弟。有一间换工作服的房间,我就常常坐在那里的小板凳上,被盯着做作业。爸爸喜欢指导我写作文。他帮我选好材料,让我先打草稿,然后,我站在边上,他一字一句修改,改完,要我读一遍给他听后,再誊抄。

在厂里,最好玩的是套知了和捉蟋蟀。套知了我水平蛮高的,拿一根竹竿,拗一段铅丝,成圆口状,在圆口上套一个塑料袋,把铅丝另一头缠到竹竿的一头上,这样,捉知了的工具就做成了。

漆匠间门口有一排梧桐树,右边成直角的一排房子,是木匠间,前面也有一排树。走到工厂大道上,道两旁也种着许多大树。烈日当空,知了长鸣,是捉知了的好时候。树下,看到趴在那里的知了,举起竹竿,慢慢靠近,一下子罩上去,稍稍向下一抹,知了就落入袋中了。半小时,套十几个知了,应该是没问题的。

至于蟋蟀,我捉的技术不高,也没捉到过善斗的,只是养在家里,听听叫声而已。

另有可记的一事,是毛泽东的逝世。那天下午三点多的时候,我在漆匠间门口做作业,突然,架在树上的大喇叭响了起来,说,有紧急会议,所有人到大食堂集中。于是人们纷纷走出了工场间。爸爸对我说:“好好做作业噢。”

整个工厂变得空荡荡了。那天,我真的蛮老实地在做作业。一会儿,喇叭里响起了一个男子沉重的声音:“……沉痛哀告……伟大领袖和导师毛泽东同志……逝世……”

爸爸回来了,见我仍在做作业,摸摸我的头,问:“晓得啥事体伐?”我抬头说:“晓得的。”

第二天到学校,在校门口每人发了个黑纱,戴了起来(这年,之前的周恩来、朱德的去世,我们已带过两次黑纱),之后,全校师生还组织观看了追悼会的电视实况转播。每个班级一台电视机,电视机不知是哪个同学家里搬来的,九吋黑白,放在叠上讲台的椅子上。我们跟着追悼会的进程,或默哀,或听悼词——那年,我读小学一年级。

领袖去世的时间是1976年9月9日。这年十月,“四人帮”粉碎,之后,学校下午就很少放课了,我也只有周六下午去爸爸的厂里了。

林肯坊、托儿所和花园坊

229弄出来,朝右一百米不到的地方,有一家托儿所。它对面是林肯坊,隔壁就是橡胶八厂。

先来讲林肯坊。它位于西江湾路264弄,是上世纪三十年代的建筑,有二十几幢红砖联体别墅式的房子,在西江湾路上,有一扇大铁栅栏门,右侧墙上,有用水泥弄出来隶体的“林肯坊”三个字。到小区里面,要走一条两边是围墙,笔直,近百米长的路。虽然这里住着几个小学同学,但我很少到里面去找他们玩。估计早先是有钱人住的,进去看到时,也都已成了“七十二家房客”式的合住状态了。

跟桑医培在林肯坊玩的最多的,是一种叫“吃老米饭”的游戏:就是一个人跟着另一人,爬林肯坊铁门和水泥大门框,爬到另一个人不敢跟为止。记忆里,桑医培赢的多,他敢爬到水泥门框最上面,并来回走动。我最多爬上铁门,然后摇动铁门。

对面托儿所,是我们暑假经常踢球的地方。走进绿色的铁门,这里有一块手枪形的水门汀空地。下午四五点钟时,托儿所里的孩子被领的差不多了,我和钱宁、李澄宇还有我们院子里的两兄弟,常到这里来踢球。印象最深的有两件事:一是赤脚踢球,在这里踢球,我们大都赤脚。于是,放假后第一次在这里踢球,脚上都会起水泡。直径约一厘米。我常常把它剪掉,弄掉水,露出里面粉红的肉来。这时,这部分碰到任何东西,都会很痛。两三天后,皮长厚了,再踢球,这个夏天就不会再起泡了。二是捡球,托儿所房子估计是日本人造的,离地半米,腾空造起。可防地下潮气。“枪管”,即那一长条空地的左侧,敞开着四五间的“地下室”(栏开的水泥墙,大概是房屋的承重墙),“门”约半米高,深约三四米,球若是踢进去了,就得俯卧着爬进去捡,里面是黑土、乱石,肮脏不堪,又是夏天,异常闷热。但那时,大家都喜欢踢球,也就不觉得什么了。所行的规定是,谁踢进去,谁去捡。

我想这幢房子大概是某个日本有钱人的住宅。两层楼,正门正对大铁门,门前有四五级石头的台阶,走上去,左右两侧有两根廊柱,两三平米的大理石铺成的半圆形的地坪(大理石用红白两色,铺出花纹,而白色居多),上面是二楼的露台。然后是两扇大木门,里面地板、楼梯都是木头的。

位于西江湾路中段的476弄——花园坊,现在似乎更有名一些。因为弄内8号,是曾任中国国民党第三任主席、第九任副总统、行政院长等职的连战,在上海居住过的地方。

花园坊公寓由六排毗连住宅组成,一字形排列,坐北朝南,高三层,均属欧美毗连式公寓,整体呈现代派风格,局部带古典韵味。

国民党第三任主席连战,儿时居住过的地方。

1933年,连战祖父连横来上海定居,即居住于此。连横是台湾著名爱国诗人和史学家,被誉为“台湾文化第一人”。著有《台湾语典》等,并整理了《台湾通史》一书。连战父亲连震东毕业于日本庆应大学。1945年台湾光复后,连震东担任首任台北县长,以后又担任台湾省“建设厅长”、“省政府秘书长”、“内政部长”、“总统府资政”等要职,是台湾政坛的“不倒翁”。

抗战期间,这里曾为日军军官家属宿舍,胜利后,为国民党军官宿舍,解放后,由海军接管使用。因为是部队的房产,花园坊得以在现在大拆迁的时代保留至今。

相较而言,林肯坊和托儿所就没有那么幸运了。2004年,它们被拆除了,林肯坊一侧,造了地铁十号线及一长条商业用房,托儿所一侧,造了一圈圆形的居民住房。

林肯坊要拆前,有人在走进林肯坊右面的墙上,刷了“保护老民居”之类的标语。

虹口公园

小时候,爸爸常问我:“如果侬走出去,不认得回家的路了,哪能办啊?”开始,是他教我,后来我也会回答了:“我就去问人家,到虹口公园那能走,到了虹口公园,就晓得回来的路了。”

从西江湾路走到花园路,向右走二三十米,就可以看到虹口公园的围墙了,当然,正门是在四川北路上,还要过一条铁路,大约走上一百米才到。因为近,所以常去。

公园里的小径,是我逃学闲逛时常走的路。

讲常去,并不是说父母常领我们去玩,记忆里,我们家从没有一起去过公园。那时,公园门票要五分一张,即便只算两个大人,也要一角钱。父母都是节俭的人,母亲从外公家回来,想吃一碗八分钱阳春面,站在花园路饮食店门口,想了半天,还是没吃。

讲常去,是指我,我当然没有零花钱,是翻墙进去。

公园和体育场仅一墙之隔。进体育场不要钱,那隔开的一墙,每隔十几米,就有一扇永远关着的大铁门,我通常往里走几扇门,靠里面些,避免被人看见。朝体育场的是门的背面,有水管制成的门框,很容易爬上去,翻过去,门正面是光光的,吊在半空,手一松,就到公园了。公园这边会有些游园的老人,但看看也就走开了。

去得最多的,是初中时候,那时做了坏事,班主任常说,叫你们父母来,否则不要来学校。这是道选择题,我当然选择不去学校。孩子的心理是,混过一天是一天,只图眼前,所以,孩子永远是快乐的。

不上学,又要在父母面前,装出去学校的样子,就只有背着书包,去公园游荡了,公园里有些舞剑、打拳的人。我看一会儿,然后,沿湖走,看看深绿色的湖水,早上的湖面空荡荡的。再转到假山的亭子上,听几个老头拉琴唱戏。混到放学时间,就回家吃中饭了。

也因为写《上海旧事》,我查阅过有关虹口公园的资料:公园于光绪二十七年(1901年),由公共租界工部局筹建。采用英国园林专家斯德克(W.Lnnes Stuckey)的设计方案建造,光绪二十九年(1903年),改称虹口娱乐场,民国十一年(1922年),改名虹口公园,三十四年(1945年)改名为中正公园,1951年复名虹口公园。1988年10月19日,更名为鲁迅公园。

园内的鲁迅墓,及发生于1932年4月29日的韩国义士尹奉吉的事迹,已广为人们知晓,不说了。

虹口公园即现在的鲁迅公园,现在河边依旧有人垂钓。三十多年前,我曾在这里钓过虾。

说到钓虾,忽然想起,我也曾在虹口公园里钓过虾,且钓到过五六只。在家里的水缸养了两三天,被我煮了吃掉了。那时,大概也是初二的时候。

现在,虹口体育场已重建,更名为“虹口足球场”。再要去公园,已无墙可翻,拆墙之后,两边来去自由,公园也不收门票了。但不晓得多少年了,我再也不曾有过少年时那种在公园里漫无目的游荡的经历了。

淞沪铁路

前面提到的那条铁路,是中国第一条铁路——淞沪铁路。

它有一段与西江湾路几乎平行,这一段沿马路筑了墙。八十年代初,从花园路到同心路这段铁路边的围墙下,是一个恋爱圣地。那时,上海人家里小,谈朋友常无处可去,于是,哪里暗就往哪里钻。这里,路灯照着墙外,围墙内较暗,且铁路边较僻静,在这里比较放得开。就这点,我以为是要超过上海滩著名的外滩恋爱墙的。

夏夜,墙下当年每隔两三米,就会有一对青年男女,或站立相拥,或坐在地上的石头上,姿态各异,很是壮观。

顺着原先的淞沪铁路线,下,筑了一条路,上,修了一条轻轨。这里也曾是“恋爱圣地”。

炎夏酷热难耐,院子里的孩子们坐着闲聊,这天,一个比我们大四五岁的孩子,说:“走,带你们去看人家谈朋友。”我们是似懂非懂的年龄,就哄笑着跟了去了。

出院门,右转,到花园路再右转,前面大约五十米就是铁路了。他停了下来,说:“不要老刮三的,盯老人家看。”我们笑着,跟了走,进了铁路,我们做出一副低头走路的样子,都微微侧过脸来偷看,只见墙下一对对男女,“三步一岗,五步一哨”。那大孩子回头轻声说:“看这两个人,像808手铐铐牢一样。”我斜眼看去,那对男女正紧紧拥在一起。因为匆忙,黑暗里,看得并不真切,又走了几步,他又说道:“侬看,那个男的手伸到那个女的衣服里去了。”我们正要细看,他忽然又说:“不要盯牢人家看,当心被人家骂山门!”大家暗笑着,急急走完了这段路。

还有可记的是,七十年代,在这条铁路上自杀的人比较多,有一次,桑医培特意拉我去看,说是脑浆还在那里。我在枕木上,看到暗红的几滩血边,一点点白色的东西,桑医培硬说这就是脑浆。那时,我常常想:他们为什么要去死呢?我不理解。

1997年,淞沪铁路被扒去了。历史上,这条铁路曾两次兴废。1877年10月,通车不到一年,因轧死一农民,乡民激愤,势将毁路,于是,清政府以白银二十八万五千两,向英商怡合洋行购回,随即拆除,移往台湾。至1896年,铁路大臣盛宣怀奏请,又重新修筑起来——现在,它又被拆除了,顺着原先的铁路线,下,筑了一条路,上,修了一条轻轨。

未拆前,沿同心路的铁道往下,可以看到,铁路两旁横七竖八搭建有很多棚户房子,住有居民,沿宝山路的这排房子,前门是马路,后门是铁路。这种情况总有数公里长。有人戏称,这里的孩子是铁道游击队的后代……

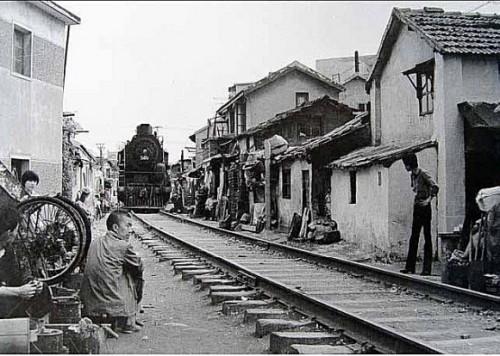

上世纪八十年代中期,淞沪铁路东宝兴路道口的旧影。沿路筑有棚户房,这里的孩子被戏称为“铁道游击队的后代”。

写完这篇文章,一日,我在长春路一家旧书摊上,购得叶圣陶先生1959年出版的一本小册子《小记十篇》,书中《黄山三天》一文中,有这样两句话:“写游记最难叫读者弄清楚位置和方向,前啊,后啊,左啊,右啊,说上一大堆,读者还是捉摸不定。我想把它说清楚,恐怕未必真能办到。”想到这篇文章,也有很多关于位置、方向的叙述。那么,叶先生的这段话,实际上也写出了我的心情,虽然,我写的并不是游记。

因为这个原因,所以,我把这件小事记下来,作为全篇的结束。