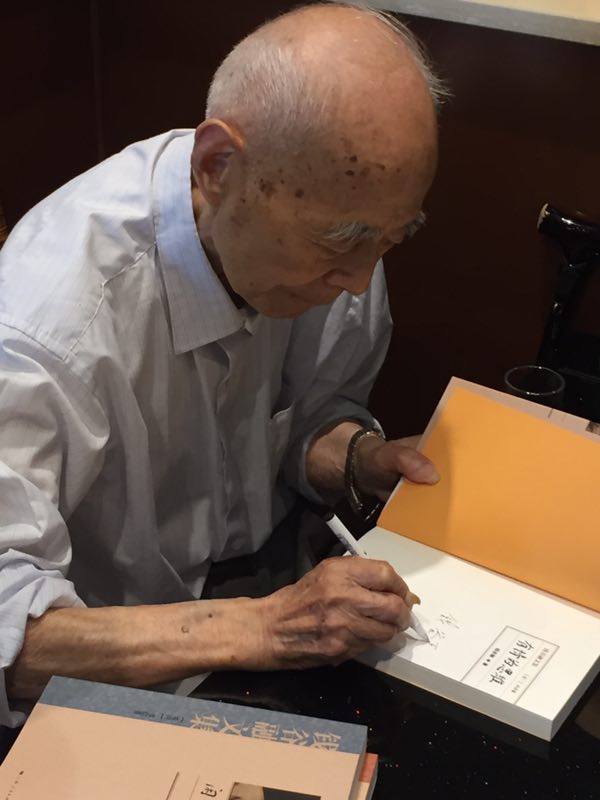

莫信诗人竟平淡——贺钱谷融先生百岁华诞

吴中杰

今年年初就接到华东师范大学中文系来信,说2017年将迎来钱谷融先生百岁华诞,系里要开庆祝会,并编辑出版纪念集,约我撰写文章。

在校外后学辈中,我算是与钱先生比较谈得来的人之一,听到这消息,当然十分欣喜。古人有诗云:“人生不满百,常怀千岁忧。”可见百岁之寿,自古难得,何况像钱先生这样经历过苦难之人!

我看过好几篇访问记,都强调钱先生的随和、超脱,说他喜读《世说新语》和《陶渊明集》,俨然一个魏晋人士。有些作者还认为这就是钱先生的长寿之道。应该说,这些记载都有相当的根据,的确写出了钱先生生活的一个侧面。钱先生本人也总是说自己懒惰、无能,似乎可作印证。但这样庸懒的人,为什么会有很高的学术成就,而且能得到后辈的景仰呢?依我看来,当别有原因。

在处理人际关系上,他的确随和,在对待人生际遇上,他的确超脱。并不因受批判而垂头丧气,也不因受追捧而趾高气扬。真能做到任云卷云舒,看花开花落,而荣辱不惊。

但是,在文化思想、文艺观点上,他却具有坚定的信念,对于写作,也十分认真。只是,这种认真、坚信,被掩盖在随和、超脱形象的后面,不易看出罢了。

钱先生的成名作,是《论“文学是人学”》。此文是为华东师大校庆学术讨论会而作,后发表在《文艺月报》1957年5月号上。写作之时,虽是提倡双百方针的较为宽松季节,但文章的主题却仍是犯忌的。此文旨在提倡文学中的人道主义精神,而这种精神,在1955年反胡风运动中,就曾遭到批判。胡风是借高尔基将文学称为“人学”的话语,来宣扬人道主义精神,不知是巧合,还是有意为之,钱先生恰恰也是借用高尔基这句话作为文章的题目。可见“随和”不是随风倒,“超脱”也不是不食人间烟火。钱先生针对当时文学作品中的流弊,提出了自己的主张,尽管这种主张曾经遭到批判,再提出来是有很大风险的。

果然,风向一转,反右运动开始,此文就受到批判。所幸者,钱先生没有被打成右派分子。但到了1960年,召开“高举毛泽东思想伟大红旗,批判资产阶级文艺思想大会”时,钱先生又成为重点批判对象。这个会一直开了49天,号称49天会议。我参加了这次会议,只见钱先生始终笑嘻嘻地聆听别人对他的批判发言,还有他的学生小钢炮式的轰击。他并不愤怒,也不还击。当然,他明白,在这种不讲理的批判会上,任何反驳、辩论都是毫无用处的。古人云:不可与之言而言之,谓之失言。那就不如不言了。

但不言,并不等于无原则接受。过了一年之后,政治气氛略为宽松,我们在《文学评论》上又看到钱先生的大作了,叫《<雷雨>人物谈》。这回他不谈人道主义之类的大题目了,而是具体地分析一个剧本中的几个人物,微哉细也。但打开一看,这人物谈中所透露出来的,却还是人性之类的大问题。给我印象最深的,是对于周朴园的性格分析。当时理论界占统治地位的是阶级分析法,这个方法当然自有其道理,但一旦被用到极端化的程度,就成为庸俗社会学了。根据这种分析方法,周朴园是资本家,他的阶级本质就是残酷剥削、唯利是图。从这个阶级本质出发去分析人物,必然得出这样的结论:他对侍苹的怀念、保留侍苹旧物,都是虚伪的。但钱先生并不这样看。他从具体剧情出发,分析出周朴园性格的复杂性:他对侍苹的确有感情的怀念,但为了自己的利益、地位,他又必须压制、割舍这种感情,所以才会出现种种矛盾的行为。即使在当时强劲的阶级思想教育下,我还是觉得钱先生的分析深刻、有理。想来像我这种想法的人很多,所以《<雷雨>人物谈》在当时的影响很大。当然,随之也受到了批判。

钱先生写起文章来,并不随便,而是极其认真的。他的得意门生杨扬老弟说起过,钱先生曾教导他,写文章要全神贯注,每有所作,都要以搏狮之力去对待。这就是钱先生文章为什么耐读的原因了。

与钱先生闲谈时,我曾听他说过:虽然经历过许多政治运动,但我的文艺见解基本上没有变动,所以也不必来修改旧作。

在文化思想变动频仍的时代,要做到这一点,并不容易。这就是他认真、笃信的一面。

当然,这与他的成长年代有关。钱先生在学生时代,就接受了良好的人文教育,知道文艺是什么,所以他能坚守这种理念。而我们当初接受的是“从属论”、“工具论”教育,如果不改变原有的观念,那就一直在宣传的圈子里打转,而无从了解文艺的真谛,所以变化也是可取的。但与钱先生同一辈人中,也有随着形势的变化,而变来变去的人。这就可见钱先生品格之可贵了。

鲁迅反对有些人仅从“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,将陶渊明看成不问世事的隐逸诗人,认为他还有怒目金刚的一面,如“刑天舞干戚,猛志固尚在。”龚自珍在舟中读陶诗,读出了类似卧龙的豪气,说是“莫信诗人竟平淡,二分梁甫一分骚。”

的确,人是复杂的,要读懂一个人并不容易。我虽然读过钱先生的许多文章,也常与先生饮茶聊天,而且还与他一同经历过一个时代的风雨,但不知读懂了钱先生没有?