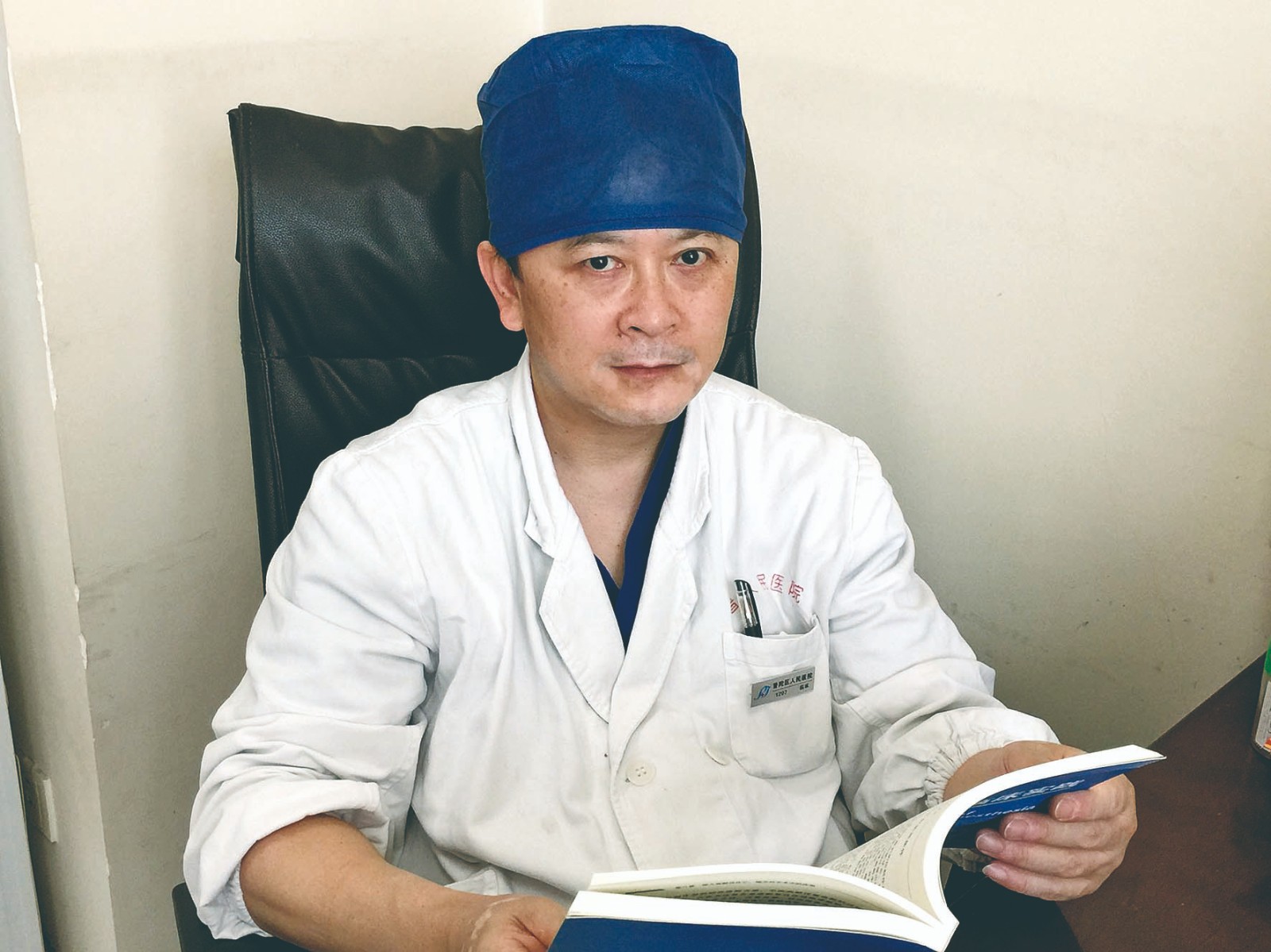

生命,为麻醉事业燃烧——记普陀区人民医院麻醉科主任罗文杰

秦来来在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦,沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。——马克思

在医院里,有一群人,他们是“大夫”,可穿的不是白大褂,而是绿色衣帽;他们从事着救死扶伤的“天使”工作,却偏偏头脸相遮,在密闭无菌的空间里忙碌;说他们是医生,却甘当配角;说他们不重要,却与病人的性命攸关相交。他们是怎样的一群人呢?

他们是麻醉科医师!

一千八百多年前, 我国著名的大夫华佗,为了减轻手术病人的痛苦,研制出世界上第一个麻醉剂“麻沸散”,成为了世界上第一个“麻醉师”。可是我们谁都没有见过;而罗文杰,是一个实实在在的、生活在我们身边的有爱心的、有绝技的麻醉师。

难度——彰显“工匠”技能

“可能”问“不可能”:“你住在什么地方呢?”

它回答道:“在那无能为力者的梦境里”——泰戈尔

2017年6月的一天,从外地转送来了一个只有7个月大的婴儿,体重9公斤,第四脑室肿瘤,面积约37×40mm。这么小的孩子就患脑肿瘤,本身就很少,如果要做手术,必须在全麻状态下进行,麻醉风险极大,不是谁都敢接下这个挑战的。这个孩子的父母,曾带着他接连跑了外地好多城市的医院,没有一个肯接手。

后来有人介绍来到上海华山医院。华山医院脑外科在全国也是首屈一指,可是这么小的婴儿,它的手术难度更在于“麻醉”!

华山医院的神经外科专家张荣教授事先打电话给罗文杰,说7个月这么大的婴儿,你敢接吗?

不接,这个婴儿可能就没救了;接,难度太大了!

罗文杰很清醒:难在两个地方:一个是麻醉的管理上面。管理什么呢?就是你的用药量要非常精准,用多了要出问题的,用少了达不到标准。还有一个难在什么地方呢,每个小孩有个体差异的,同样小孩,有些是几个月,有些是几十个月;另外还有些有合并症在里面的,比如这个小孩的肾功能不好,那就要减少在肾脏代谢的药。因为人的代谢不是在肝脏就是在肾脏。婴幼儿的麻醉会因为血管条件差、容量代偿能力差、体温调节能力差等因素显得尤为困难,风险极大。更何况这个小孩已经发生颅内高压了,来上海之前当地医院做了一个脑室引流,已经放了根引流管。这就是讲一旦颅内压力高了以后,小孩要呕吐、昏过去的。所以这家医院已经给这个婴儿做一个减压术,做一个颅内引流。引流以后小孩是醒过来了,头上就多了一根管子。

难吧,难度是显而易见的。

泰戈尔说,上天完全是为了坚强你的意志,才在道路上设下重重的障碍。

中国人说得更直白,艺高人胆大!

罗文杰认真察看了婴儿的现状,了解病情症状,同时仔细地称了婴儿的体重……所有的准备工作罗文杰都亲历亲为、一一确认。

手术当天一早,罗文杰带领着两位麻醉医师,开始了这场麻醉台上的战斗:将患儿接入手术室,接监护、开放外周静脉、麻醉药注入、气管插管、机械通气……所有步骤有条不紊地有序进行。在超声引导下,股静脉、股动脉依次穿刺成功。

手术室外,自动感应门上的“手术中”三个红字,让走廊里的气氛更添凝重。

手术中,婴儿的体温出现下降,一度降至33.5℃,罗文杰早已有了预案,立即将准备好的加温毯给婴儿盖上,并把自己的手放在加温毯与孩子的身体中间,随时监控温度变化,谨防婴儿烫伤。直到监护仪上显示的体温数值缓慢回升,这才舒了一口气。手术从中午11时35分开始,至晚上7时才结束,共历时7个多小时。开刀医生走了,而罗文杰要到患儿恢复自主呼吸,送入 ICU 病区以后,才能离开。

必须要说的是,罗文杰本身患有“强直性脊柱炎”,这么长时间的手术,对于他来说,更显得有些“残酷”。

第二天,罗文杰例行术后访视,看到正如自己准备方案里想的那样,患儿无法自主吸奶,便胸有成竹地建议:鼻饲喂奶。因为开刀以后,这么小的婴儿无法进食,为了保障患儿的营养摄入,从鼻子里插根管子,打奶。因为小孩单单靠输液滴进去的这一点点营养,是不够的。特别是针对婴儿代谢有问题,罗文杰给护理人员反复讲清,一天喂几次、每次多少毫升的奶,而且要先打一点水、少打一点奶,怕的是婴儿呕吐,而呕吐会造成婴儿窒息。如果婴儿不吐的话,再加点奶,一点一点的增加。两周后,患儿病情好转,平安出院。

在罗文杰成功经验的影响下,现在,华山医院儿童手术后,也开始采用鼻饲的方法,对患儿的恢复起了很大的作用。

按理说,开刀医生摘除了患者的病灶,就行了;麻醉医生保障了手术的成功进行,患者进了病房醒了,就行了。可罗文杰不是这样,他想到了一般医生不大想到的问题,这是责任心所驱使,更是“工匠”精神的体现。

精度足——见“工匠”爱心

我要扼住命运的咽喉。

——贝多芬

麻醉师其实是一个全能医生。有人这么说,“一个好的麻醉医师,是由40%的内科医生、40%的外科医生,10%的药剂师,5%的护士和5%的设备师的合成体。”

就像上述婴儿的手术,麻醉只是手术的开始,接下来他们还有很多事要做。他们在手术台前,要密切关注着麻醉监控仪上的各项动态数据,并针对病人身体状况及时调节麻醉剂量,并将每项数据记录在麻醉监控记录本上。要时刻关注病人的脉搏、血压、血氧饱和度等多项指标,并对这些数据进行持续的观察。手术中麻醉师不能离开半步。手术结束了,病人如期“初醒”。他们按照唤醒程序,叫患者的名字,检查他的喉反射、眼睛反应、抬手反应,确认把病人“带回来了”,他们才能说手术完成了。

没人敢做3个月大小的婴儿的麻醉,罗文杰做了,而且成功了;同样也没人敢做100多岁的老人的麻醉,罗文杰做了,也成功了。

老人是因为脏器功能衰退,老化了;加上老年病人往往伴有其他的疾病,像高血压啊,糖尿病啊,心脏病啊,肺功能不好啊……麻醉师难,就难做在这个地方。那天,从湖南那边过来了一位患者,做一个腹部手术。这个病人没有100多岁,可还是没人敢做。他难度在哪里,因为他同时患有2型呼吸衰竭。

对罗文杰来说,如果手术是开腹进行,麻醉非常好做。然而这个病人是做腹腔镜手术,如果给他上全麻的话,他最怕就是病人醒了以后,管子拔不掉。一旦手术后拔不了管子,病人的呼吸功能可能就恢复不过来了。因为他的肺功能是非常之差,平时走走路都走不稳的。这就是好多外地的医院不肯为他做手术的症结!为此,罗文杰制定了一个非常详细的方案以后,才把那个病人接下来,手术非常顺利。

术后管子拔不掉,对于病人的伤害和心理上的创伤,罗文杰也曾有过经历。有个开胆囊的病人,四十几岁年纪轻轻,手术做好以后当时心跳停止。紧急复苏三刻钟,人被复苏“回来”了。后来插管,插管以后拔不掉,足足上了一个礼拜的呼吸机。经过努力,病人的插管终于可以拔掉了。拔管以后,罗文杰记得病人说了一句非常刺激他的话:“这个管子放在我的嘴里,就像万箭穿心。”

病人的话,更像是刺在罗文杰心上的万根利箭,深深印刻在他的心间。“对病人,一定要有爱心”,这是促成他成为“工匠”的源动力。

手术台上的情况千变万化,直接考验着不露面的“绿衣天使”。

那次一个小孩的手术,刀开好了,所有指标反映良好。于是,拔管。可是这个小孩非常奇怪,明明呼吸顺畅,给他拔管;可是一拔,呼吸又不行了。只能再插,插下去好了,再拔管;可是管子拔出来又不好了……如此几个往返,罗文杰不敢再弄了。什么情况?马上研究,把全部的化验,是不是有颅内出血等可能出现的因素,全部做了一遍,全部调整到最佳的状态。讨论来讨论去,大胆设问,会不会是癫痫啊,持续的癫痫?因为你上了麻药,把他的癫痫镇静掉了,反应不出来,而一旦拔管,癫痫又复发了。为了这个原因,他们足足研究了六个小时。华山医院开刀的医生说,他们在手术中碰到过持续癫痫的,但那是大人,小孩没碰到过。华山医院的ICU,没有给小孩上呼吸机的经验,最后是罗文杰亲自动手,给那个孩子上了呼吸机,并把监护仪全部调整好,设置好,这时已经是深夜里一点多钟了。

这个事情,又给了罗文杰一个启示:有很多的东西书上未必有,值得你在临床上去探索。没见过小孩癫痫的,这次碰到过了,没事,就是一个癫痫。

说说简单,可罗文杰就是这么一个人,看得多、做得多,还要研究得多。手术做完了,管子拔不了,就一定要找到出现这个症状的原因是什么,一定要知道结果。作为一个医生,你所以能不断地进步,就是要知道当初为什么发生你不知道的事情的结果。

罗文杰说,麻醉,是两种人最不好做,一种是小孩,一种是老人。小孩呢,是因为他的各个脏器功能不完善,老人呢,则是因为各个脏器功能衰退了。

罗文杰还说,其实麻醉呀,就像开飞机一样,飞机什么时候最危险?起飞、降落的时候最危险。麻醉呢,就是当我把病人的呼吸打掉,要插管了,这个管子插不进去的话就完了,病人要憋死了;当手术结束,病人要醒的时候,我拔管,拔得不好的话,病人也要死掉的。误吸,有可能拔得过早,病人就没了。

对此,罗文杰要求自己的知识面要非常广,什么都要懂,放射科的片子要看得懂,心电图要看得懂,包括内科所有疾病的基础知识都要懂。当一个病人的手术做到一半,心率失常了,需要紧急处理。假如麻醉医师不会处理,再要通知心内科的医生过来,可能就来不及了。当那个病人有哮喘的,你手术当中怎么用药,总不见得给他的肺部去喷几下喷雾剂吧。当然现在经过不断的改良,喷雾剂可以通过插管的管子,喷好再放进去。尽管器械过关了,还是要靠麻醉医师通过静脉用药和外界用药的两部分叠合起来去用。

就说那个7个月大、开脑肿瘤的婴儿,“麻醉之所以说风险极大,是因为婴幼儿血管条件差,开放静脉、动脉难度很大。而术中开放静脉通路,是麻醉实施的基础,也是术中的生命抢救通道。”罗文杰清楚地知道,婴幼儿的容量代偿能力差,他的血容量可能只是成年人的1/10,因此血容量失不起,失血多了肯定不行;可是也补不起,血补多了他容不下。如何保障长时间手术的容量均衡,非常考验麻醉的管理水平。再加上婴幼儿的体温调节能力差,麻醉后全身血管扩张导致散热增加、术中补液等因素,都会引起婴幼儿的体温下降。

罗文杰做到了,而且做好了。这不是普陀区人民医院(纺一医院)麻醉科第一次实施如此低龄、重大的神经外科手术麻醉。他们与复旦大学附属华山医院合作已有16年,完成小儿脑外手术近百例。再从患者年龄来看,最小的仅 3 个月,最大的竟有 106 岁。年龄跨度如此之大,患者体征千差万别,罗文杰他们做到了各类麻醉无一例意外,在同级同类医院中处于领先水平。

罗文杰就是这样一个高明的医生,他认真按照教科书的定义学,突破性地根据不同病人、不同病例实事求是地实施麻醉;有书本知识、有临床实践。罗文杰自己也很满意的是,“我们是一个隐形的医生。手术当中所谓的生命,是我们在保障的。手术医生只管把这个病灶摘掉,但是病人的一条命是在我们手上的。”

罗文杰还有这么一手本事,很多手术下来,病人离开手术室,到了病房,基本上麻醉已经醒了。

这就是本事!

起点都一样,掌握的麻醉器械都一样,拥有的麻醉药物都一样,“但是我比你做得好,好在啥地方,就是我算得准,比你估计的准,手术一做好,病人就醒过来。这个就是靠平时仔细观察,临床不断摸索,脑中日积月累,探索出来的。”(罗文杰语)

这就是工匠精神,看似平凡,实在不平凡。

高度——更见“工匠”品行

道男儿、到死心如铁。看试手,补天裂。

——辛弃疾

罗文杰有绝活,怎么还“窝”在普陀区的人民(纺一)医院里?

错了。早就有人找他了!连他们医院的党委副书记,都曾经亲耳听到有三甲医院的同行劝他“跳槽”,可是他没有去。因为罗文杰舍弃不了对人民(纺一)医院的那份情感、对麻醉科的情感。

1985年,罗文杰来到那时的纺一医院,面对的是简陋的设备,破旧的病房,落后的手术条件……院领导对他信任、放手,5年后他担任了麻醉科的主任。

那年,当医院第一次有机会进口设备的时候,老院长潘雷达首先挑的是,给罗文杰用的麻醉机,因为罗文杰患有强直性脊柱炎,平时直不起身;那台设备高低、大小恰恰适合罗文杰使用。

“人都是有感情的。说句心里话这个医院对我不错,他有困难,我不能就抛弃他。”(罗文杰语)

罗文杰有绝活,那可不能轻易传人。

又错了。罗文杰早就手把手,带出了众多优秀的麻醉能人。

中国有句老话“带出徒弟,饿死师傅”,此话不假。罗文杰说,为什么现在武林秘笈越来越少,那就是因为害怕徒弟超越自己,一代掌门人藏掉一个绝招,下一代掌门人再藏掉一个绝招……如此往复,还有什么绝招可以面世呢?没了。

罗文杰亲手带出来的三个学生,二个已经分别担当起上海两家著名的三甲医院麻醉科的副主任的重任,而且年龄都在30多岁。另一个现在上海肿瘤医院研读博士。有人调侃地说,罗文杰很“狡猾”,把人都“派出去”占领著名医院的阵地了。而罗文杰真正欣慰的是,年轻人成才了,可以派上用场了。

罗文杰做得很现实,想得很远大:不是怕徒弟超越自己吗?那师傅自己更要不断前进,不断创新,才能“镇”得住他们。为了培养更多的优秀人才,根据年轻人不同的特长、不同的兴趣、不同的指向,他把很多技术分门别类传授。有搞无痛的、有搞可视化的……每个人专功不同方向,人力的结构要调整到最好,最后集中起来。现在,年轻的麻醉师做三岁以上的孩子的麻醉,一点问题没有。

也许,罗文杰也有点“小私心”,他对年轻人有过这样的表述,“我一定要把你们培养出来,不要等我退休以后到自己医院看病时,看到你们怕,这是不能的。”

是的,雏鹰不能老放在翅膀下面护着,要放飞。虽然,人民(纺一)医院的麻醉科从仪器设备、人力结构培养,都是罗文杰一手组建起来的;他更懂得,梯队一定要建立好,让年轻人慢慢成长起来,才能创建人民(纺一)医院更加辉煌的明天。

见过罗文杰的人很奇怪,他是一个站不直的人。30年前,他不幸患上了“强直性脊柱炎”,有人称这个病是“不死之癌”,虽然死不了,可是疼痛起来,简直要命。更不幸地是,后来他的髋关节也出过问题的,当时差点要调髋关节。后来,他自己就想了个治疗的办法,通过吊丹参和低分子糖苷,进行活血,居然被他治好了。

30年来,罗文杰就是在站不直的情况下,以顽强的毅力,在战胜自己的病痛同时,帮助无数挣扎在死亡边缘的病人患者,起死回生,重获新生。

无影灯下,他没有惊天的丰功伟绩,有的只是一颗天使的爱心,用双手托起生命的希望;手术室里,他不能挺直腰杆,却用敬业奉献的情怀,支撑起生命的脉搏。他(们),是手术室的天使!

不坚韧,畏辛苦则半途而废;不坚定,心生旁骛则坠入山谷之中;不志坚,则不敢走这陡峭艰难的险途。

“我总归要退、总归要走的,人要豁达一点。”(罗文杰语)

精于工、匠于心、品于行,这就是我们时代的“工匠精神”;也是罗文杰的精神。