纪念改革开放40周年·《伤痕》发表前后

卢新华一

我是在恢复高考后的1977年底考入复旦大学中文系的。我们这个班级的全称是“复旦大学中文系文学评论专业”,多少年来,同学们习惯用班级信箱“7711”称呼我们这个集体。“77”是指一九七七年考入复旦七七级,“11”则是中文系的代号。班上同学年龄跨度很大,最大的1945年出生,最小的1960年问世,普遍喜欢舞文弄墨,创作热情尤其高涨。甫入学,大家就自发地建立起很多兴趣小组,有小说组、散文组、诗歌组、文艺评论组。有一天,我从未婚妻家回来,发现我被分在诗歌组。原因是有些同学知道我当兵时曾在山东《曲阜文艺》发表过一些诗歌,所以理所当然地将我分在诗歌组。但他们不知道,其实当时我心里已经准备写小说了。

“四人帮”被粉碎这件事,对我心灵的触动很大。首先是我发现,我在家庭里跟父亲的许多争执,现在看来并不一定都是我的错。父亲是一位深受极左思想影响的军队干部,他经常看不惯我的一些行为和想法,认为要么是小资产阶级思想、要么是洋思想,跟工农兵不搭调。他也对我身上一些自然的人性的东西深以为忧。而我则对他不厌其烦地要求我斗私批修、兴无灭资、抓紧阶级斗争这根弦,甚为不满。我刚满15周岁,他便带头响应上面的号召替我报名,让我回老家插队落户了。回到老家后,在日复一日的艰苦劳动中,我经常看到一个外表看上去很斯文的比我大近十岁的青年,挑着粪担在田间地头走来走去。后来听人说,他曾是县高中的高材生,门门功课都考第一,从来没有第二的。他名叫卢宝根。只因为家庭出身是富农,便失去了读大学的机会。我于是对他的不幸遭遇深表同情,也从内心里反感“唯成分论”。认为一个国家要发展和进步,应该任人唯贤,而不应该让成分或出身这样的封建时代的标签来限制和束缚社会上真正有才华的青年人。所以,后来我从部队退伍分配到江苏南通柴油机厂时曾有个想法,想写一部厚厚的书,名字就叫《四人帮批判》。并拟仿恩格斯《反杜林论》那种格式来写。可惜当时我只是一名工厂的油漆工,无法查阅我写作所需要的大量档案资料,最终只能放弃了这一写作计划。在进复旦大学中文系读书之前,我其实一直对哲学情有独钟。我在部队时所读到的大部分书籍,都和哲学有关。所以考复旦填志愿的时候,我记得还填了哲学系。我那时满心想从思想路线方面来清算 “四人帮”的极左思想体系。但我内心里对文学,尤其诗歌和小说一直也是很喜爱的。

批林批孔时,我在山东曲阜当兵。曲阜是孔夫子故乡,当时有一个曲阜师范学院,也叫山东大学分校。为了紧跟形势评法反儒,他们计划将古文中法家和儒家的言论翻译成白话文,然后再汇编成集。这种工作按当时时髦的做法,必须要工农兵三结合来完成。我们连有个副连长,被派去做这件事。但他到底古文底子比较薄,去了之后也是无所事事,滥竽充数而已。于是,他就跑到图书馆去找书看,见到许多小说名著,中国的外国的都有。但人家开始时不肯借给他,说是“毒草”。他于是谎称是借来供批判用的。对方见他是解放军军官,又是“三结合”来的,才借给他了。当时我是连队的代理文书,他和我关系不错,知道我喜欢读书,所以每借一本都会和我一起分享。这样,我也就陆陆续续地读到了巴金的《家》、《春》、《秋》,茅盾的《子夜》,托尔斯泰《复活》、《安娜·卡列尼娜》,莫泊桑的《羊脂球》,雨果的《悲惨世界》,以及都德、契诃夫、巴尔扎克、狄更斯等文学大家的作品。这段经历对我后来写《伤痕》帮助很大。因为在自己的成长过程中,我曾经对那个时代充斥在报刊杂志以及舞台上的千人一面、千篇一律的假大空“革命文艺”感到十分反感和厌恶,一看就知道它们全是假的,思想感情是假的,语言是假的,人物是假的。所以,初读到这些文学名著,我面前仿佛打开了另一扇天窗,让我看到了真实的生活,真实而丰富的人性……因此,我心里从那时也就萌生了一个想法:如果我将来要写小说,这些文学作品才是我要师承的榜样。

我最近的新书《三本书主义》曾谈到这个话题,读书读经典特别重要,不读经典,而读了例如文革期间那些伪文艺的书籍,并刻意去学习和模仿,写作很容易就会走上歪路。

我后来所以动了写小说的念头,也是觉得相较于诗歌和散文,小说的容量更大,反映的社会生活面也更广阔,而且仅就题材而言,小说还可以包含散文、诗歌、议论等各种文体,能够更全面、更深入地表达作者对所处时代和社会的思考。而就我写诗的感受,觉得诗歌毕竟是阳春白雪,受众较少。我在部队和工厂出黑板报时也经常写诗,但我发现多数战士和工人对诗歌并不怎么感兴趣,相比较而言,他们还是喜欢看小说。所以,我在入学后选择自己喜欢的文学兴趣时,最终还是放弃了自己比较熟悉的诗歌,而选择了小说。这样,为了应付第一期的墙报,我必须交一篇小说,这也就成了催生《伤痕》的一个重要因素。

二

那么,究竟写一篇什么样的东西才能交差,并表达出自己对时代和社会的思考呢?在那刚入学不久的日子里,我一直在苦苦思索,最终还是在一堂作品分析课上找到突破口。

那天,是看上去文弱清秀的邓逸群老师在课堂上为我们分析、讲解鲁迅先生的《祝福》。她说到鲁迅先生的好友许寿裳在评《祝福》时曾说过一句话:“人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在封建礼教吃祥林嫂。”这话立马触发了我对文化大革命的一个虽然还不很成熟,但却越来越坚定的认知:“文革”对中国社会最大的破坏,不在于(如我们的报章连篇累牍地表述的那样)让国民经济走到崩溃的边缘,而在于给每个人(无论是红五类、还是黑五类)身上、心上都戳下了永远无法愈合的伤痕!

我印象太深了,邓老师引述的许寿裳先生的话当时如五雷轰顶,在我脑海里营营作响,许久徘徊不去。下课以后,我仍旧沉浸在自己的思索之中,不知不觉就走到校园中央毛泽东塑像巨大背影正对的地方,心里蓦然就蹦出一个念头:我要写一个家庭悲剧,一个男孩子,因为父亲被打成走资派,便毅然决然和他决裂,并离家出走。等到文革结束,父子再度相见时,父亲已是医院太平间里一具冷冰冰的尸体。后来考虑到女性的感情更丰富和细腻,才又改成写一对母女。

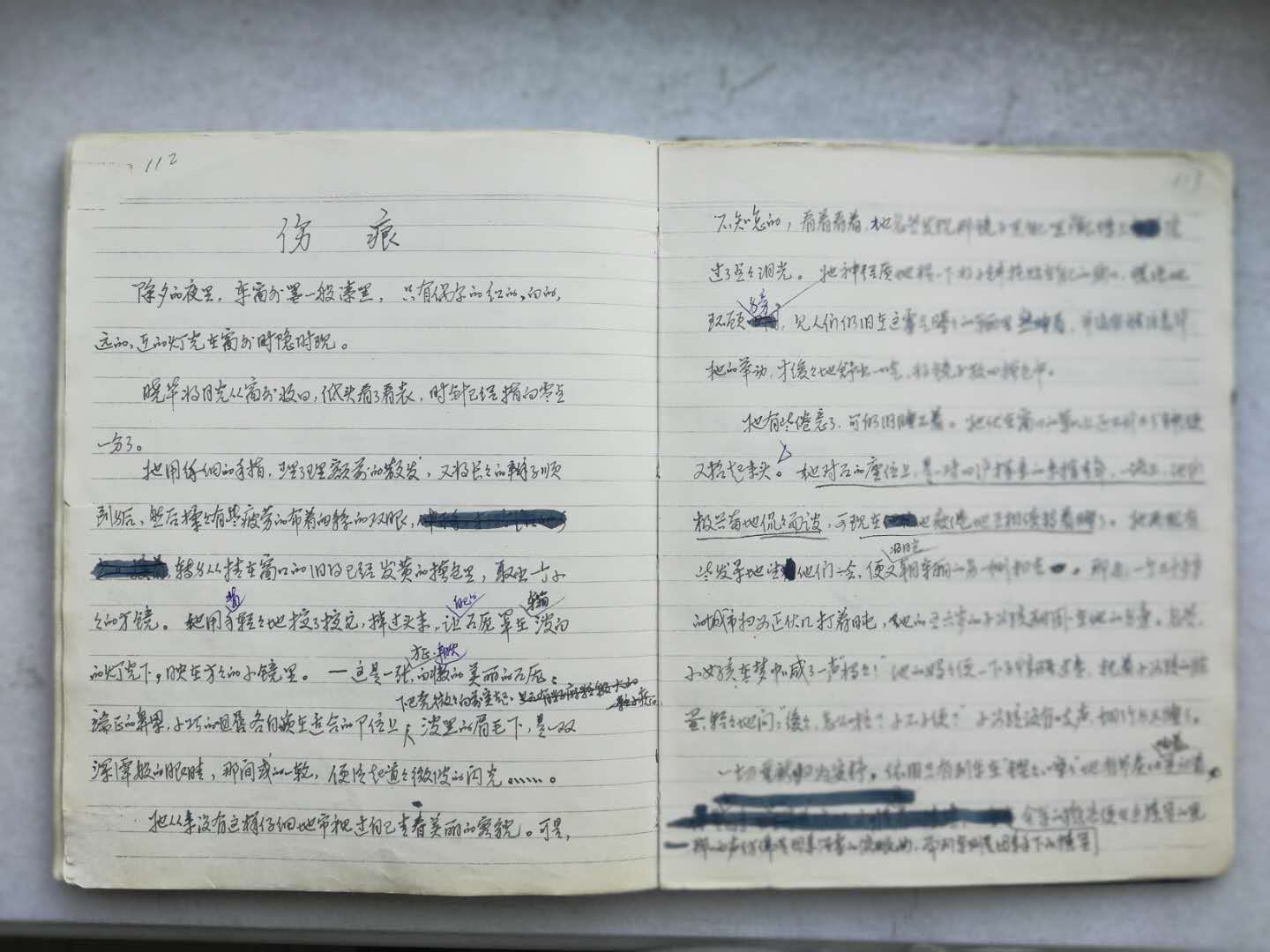

《伤痕》并不是一次写完的。主要是白天有课,靠晚上的一点自习时间也写不了多少。所以,当晚我只写下一页,当时的名字也不叫《伤痕》,而是《心伤》。第二天继续写,也只完成了两页,但篇名改为《伤痕》。主要是觉得“心伤”还有些局限于心头的疮伤,而文革期间,人们的伤痕不仅仅是心上的,身上也不缺。第三天是周六,我回到未婚妻家中,在她家的阁楼上,以一台缝纫机当书桌,从晚上六点左右写到凌晨两点多,一气呵成。当时的感觉好像不是在写,而是在记录,不仅记录一个人,同时也记录一个时代的故事和命运,听主人公时而娓娓道来,时而伤心痛哭,音容笑貌栩栩如生,若在眼前。但她好像又什么也没说,只是反复地不断地嗫嚅着两个字“伤痕,伤痕,伤痕……”

及至完篇,已有“泪已尽”之感,擦一擦泪,揉一揉眼,笔一扔,伸展一下双臂,心里就一句话:“可以死了!”

带着这样的自信,周一一早到学校,我便赶去中文系办公室,请一位教写作课的女老师帮我看稿,并请她若认为好的话,代我向相关杂志投稿。这位老师人很好,待人也很热情、直爽、真挚,满口答应了。大概过了两天,她便找我去了。一见面便说:“卢新华,你这个小说写得不错,挺感人的。但是,我得直白地告诉你,这样的小说是肯定发不出来的。我曾在《朝霞》杂志社呆过两年多,相信我还是有自己的判断力的。至于为什么不能发,三言两语也说不清,我还是建议你多读一些马恩列斯毛论文艺的著作,从那里也许能找到答案。”

我虽然有些失望,但还是按照老师的意见将我所能找到的马恩列斯毛论文艺的著作都找来看了一遍,但也没找到的哪一条说不能写。我于是又将《伤痕》给班上几个理论水平较强的同学看,请他们提意见。未料他们的反响也都平平,而且婉转地告诉我,这篇作品从理论上看问题很多,尤其不大合乎无产阶级文艺的许多创作原则。这对我的自信心打击很大。也意识到如果用时下的文艺理论的条条框框去套《伤痕》,《伤痕》的问题确实一大堆。而最根本的是《伤痕》写了社会主义时代的悲剧,并有否定文化大革命之嫌。于是,我已不再奢望《伤痕》还能够发表,而是将手稿锁进了抽屉,心想:还是十年以后再说吧。

但后来有一天晚上九点钟左右,我已经在双人床的上铺和衣躺下看书,忽见宿舍的门被人轻轻推开,跟着,小说组组长倪镳同学的头从门缝里探进来,对我扬扬手说:“卢新华,过两天就要出墙报了,你的小说稿还没交呢!” 我这时候才想起出墙报的事,忙道:“好的,我就来写!”当即翻身下铺,坐到写字台前,准备另写一篇应付墙报。然而只写了一两行字,就再也写不下去了。真是“曾经沧海难为水”,写过《伤痕》后,再让我去写一篇小说应付墙报,已是万难。转念一想,《伤痕》既然发表不了,出墙报总可以吧!于是打开写字台抽屉,取出用500字一张的方格稿纸仔细誊写的《伤痕》文稿,有些踌躇,但也有些如释负重地交了出去。

所以,仔细算下来,倪镳同学应该是《伤痕》公开发表过程中,我的第一任责任编辑。他后来也到美国留学。有一次,我们在上海见到,他告诉我他当时拿到这篇小说,也曾给同寝室的几位同学看过,有些不同的意见。但大家又都认为,出墙报的初衷就是同学们各自拿出自己的作品,互相学习,互相帮助,互相切磋、共同提高的,有不同意见正好可以拿出来一起讨论。当然,倪镳同学自己是首肯《伤痕》的,作为小说组的组长,同时又是墙报主编,他决定将《伤痕》放在墙报左上角的头条位置。

不几天后的一个周末,我一早就被门外的脚步声吵醒了,很不情愿地起了床,拿了盥洗用具去盥洗间洗漱,一出门却看到门外走廊上挤满了人。原来是班级墙报贴出来了,许多人正在围观。我也没在意,顾自走向盥洗间。等我洗漱完毕回寝室时,才注意到有不少女生在那里哭鼻子抹眼泪,还有的在往笔记本上抄写着什么。我顺着她们的目光看过去,新出的班级墙报的左上角,“伤痕”二字很醒目的映入我的眼帘。当时我的心情别提多激动了,因为正是在这个狭窄的宿舍走廊上,在这片还散发着没有干透的浆糊气息的墙报跟前,我遇到了我作品的第一批知音。特别值得提出的是,当时4号宿舍楼的三楼、四楼居住的大都是本系和外系的女生,她们当中绝大多数人都没有正规地学习过什么文艺理论,只是听凭自己的直觉、感情和生活经验来阅读和理解《伤痕》,所以,她们的眼泪也就显得特别的珍贵。没有她们饱蘸着爱和恨的真诚的泪水,《伤痕》就不会在复旦校园造成轰动,也就不会为文汇报所知悉,并引起他们特别的重视和关注。我曾经写过一篇文章叫作《众缘成就的伤痕》,那里面曾提到过成就《伤痕》诸多因缘,而当年居住在4号楼3楼的同学,包括4楼的外系女生们,正是这诸多因缘中特别重要的一环。

三

当时文汇报负责和我联系的编辑,是文艺部部委钟锡知先生。他为《伤痕》的发表倾注了极大的热忱,可以说是呕心沥血。当然,我后来到文汇报工作过一段时间,也才知道《伤痕》决定发表还是文汇报文艺部同仁集体讨论的结果,当时的部委史中兴先生,笔会栏目的主编徐开垒先生等都曾为《伤痕》发表出谋划策,尽心尽力。而报社总编辑马达先生的首肯和赞赏以及最终签发更是无人可以替代。但对于当时还在读大一的我而言,在《伤痕》发表前与文汇报的几番沟通与联系中,我是只知有钟锡知,而不知有他人的。钟锡知先生面容清癯,双眼明亮,浑身散发着一股精干而敏锐的气息。他喜欢微仰着头讲话,即便是微笑时,两眼也总直视着你。他是文汇报的高级记者,我和他因《伤痕》而结下的缘分,与孙小琪老师有关。孙小琪原先在安徽插队,她们那里有个铁姑娘队,队员有孙小琪、俞自由等。钟锡知曾采访过她们,并写过她们的长篇通讯报道,此后他们之间便一直保持着密切的联系。《伤痕》在复旦校园引起轰动后,孙小琪遇到回沪探亲的俞自由(其时她已经是安徽天长县县长),便将复旦校园有关《伤痕》的信息讲给俞自由听。俞自由听到后,第一时间将此信息传达到钟锡知那里。钟锡知先生有着媒体人特有的新闻敏感,马上电话找到已在复旦留校任教的孙小琪,托她找我要小说稿。孙小琪当时还不认识我,又托系里的张德明老师来找我,说是文汇报听说复旦有这么一篇文章,想找过去看看。语意模糊,也没说一定发表。我于是将《伤痕》重新抄写一遍交给他。发表的过程其实很周折。钟锡知告诉过我,文汇报拿到我的《伤痕》原稿后,马上打成小样,分别寄给新闻界、文艺界、教育界等知名人士,广泛征求对这篇作品的意见。就我所知,我们复旦的陆士清等老师,以及作家吴强、钟望阳等都收到过小样。反馈的意见绝大部分都是很肯定和积极支持的。钟锡知先生也告诉过我一件事,有一次他去北京参加理论务虚会,与上海文联党组书记钟望阳先生同乘一个软卧包厢,旅途中他们用了很多的时间谈论《伤痕》。后来,钟望阳又一次对钟锡知说:“小钟啊,我看你们报纸版面有限,一下子登不完《伤痕》,还是让给我登在《上海文学》复刊第一期好不好?”钟锡知当然没有答应,但钟望阳先生的意见肯定也对文汇报后来决定发表《伤痕》,产生了积极的作用。所以我说《伤痕》是“众缘成就”的,没有复旦校园里同学们读墙报《伤痕》所流下的真诚的热泪,没有孙小琪的牵线,没有钟锡知先生敏锐的目光,没有上海新闻界、文艺界、教育界众多知名人士的支持,没有改革开放的大的政治环境,是不会成就我们今天所见到的《伤痕》的。

《伤痕》是我入学后于4月上旬写成的,而我们进校报到的日子是1978年2月28号。粗看上去,《伤痕》的写作似乎和复旦没有多大的关系。但我心里清楚,没有邓老师及其他老师的课,我根本不会想到去写《伤痕》,更不知道如何去写好《伤痕》。我很感恩教我们文学概论课的吴中杰老师,他也许至今还不一定清楚,我所以会写《伤痕》,还是受到他在课堂上讲典型和典型概括的理论的启发。何为典型?那必须是共性和个性的完美结合。我在写王晓华时,心中既有千千万万个具有着相同特质的王晓华,但她的经历,她的行事方式又注定她毕竟还是“这一个”。

后来也有人问我王晓华的名字是怎么起的?我告诉他们:“王”是我母亲的姓,“华”是我和我夫人(当时的未婚妻)的名字里共有的字。“晓”则寄寓了天将破晓,黎明已然来临的意涵。而更重要的是,我觉得这个名字是那个时代的语境里最普遍,最让人耳熟能详、过目不忘的符号。

文汇报4月下旬从我这儿要走稿子后,也曾有同学对我说,报纸可能登不出这么长篇幅的小说。那时,《文汇报》上刊登小说,一般三四千字已经到顶了,一两千,两三千字是最常见的,我这篇却有八千多字。同学们于是建议我投稿到《人民文学》。我听了他们的意见,又誊抄了一份。这时,又有同学主动帮我写了一封推荐信,内容叙述《伤痕》在复旦校园引起轰动的情况,还找来一些人签名,作为见证人,附在推荐信后面。但只过了两个月左右,我便收到了《人民文学》编辑部的一纸退稿信。信中只有抬头的“卢新华”三个字是笔写的,其它都是铅印的。内文是这样的:“卢新华同志,你的来稿经研究决定不予刊用了,现退还给你,欢迎继续来稿。”

我在失望之余耐心等到7月份暑假前夕,才终于得到《文汇报》的通知,他们希望我暑假里不要离开校园,因为这期间《伤痕》可能要发表,要找我看小样,谈修改意见。

具体的修改意见记得有16条。是钟锡知先生亲自约我到当时的圆明园路149号文汇报大楼6楼文艺部面谈的。印象最深的有三条:其一,原文中第一句“除夕的夜里,车窗外墨一般漆黑”,似有影射之嫌。于是另补充两句“只有远的近的红的白的灯火时隐时现。这已经是1978年的春天了”;其二,春节期间,“邻居的大伯大娘”来看望王晓华,似乎没有阶级界限,后改成“邻居的贫下中农”;其三,整个作品很压抑,结尾要有一些亮色,于是我便让怀着一腔激愤之情站在外滩水泥墙边的王晓华转身拉了苏小林一把,“朝着灯火通明的南京路大踏步走去”。

当然,说到《伤痕》的发表,还有另外一段佳话。

著名电影演员赵丹先生曾经打算拍摄《伤痕》,因此我和他一家人都很熟识了。有一次在他家吃饭,他二儿子赵进忽然问我:“你知道《伤痕》是谁‘发’的吗?”我一愣,“《文汇报》发的呀!”他听了,狡黠地对我一笑,道,“不对,它的签发跟我一个同学有关。”见我懵懂,他便一五一十地告诉我,他同学是市委宣传部副部长洪泽的女儿。有一天放学回家,见到父亲正坐在阳台的藤椅上看东西,忽然父亲招手让她过去并递过手中的纸张,说;“这是《文汇报》刚送过来的一份清样,是篇小说。你看看,如果觉得好我就签发了。如不好,我就枪毙了!”结果,她边看边哭,最后泪流满面地一下子抱住她父亲的头,说:“我好久好久没看到这么好的小说了!怎么能不发?”洪泽于是逗她:“这可是写文化大革命的,弄不好会出大问题的。你知道我才从‘牛棚’出来不久,如果再被抓进去,你给我送牢饭呀?”谁知他女儿立马回答说:“送,我一定给你送!如果你不发,我就跟王晓华一样,与你划清界限!”“那我真就签了?”他父亲说。“签,马上签,现在就签!”女儿毫不迟疑地说,抓起一旁茶几上的笔塞在他手里,甚至按着他的手在清样上签下了“洪泽”二字。我有个作家朋友叫薛海翔,他和洪泽的女儿也很熟,曾在电话里亲口向我佐证了这件事的真实性。所以,我后来常想,《伤痕》几经周折,最后能够顺利发表,洪泽女儿的态度可以说是最后的临门一脚。如果没有她这样强烈的正面的反应,相反却冷静地理性地提出种种质疑,我想即便洪泽先生本打算签发,这时也的确要为家人和自己的前途好好想一想,说不定也就搁下了。

四

《伤痕》发表后,同班同学刘开平曾骑着自行车和我一起出去买当天的文汇报,我们走了七八个售报点,都已经卖光,最后还是在五角场一个比较偏僻的邮局才买到几份。后来,文汇报将1978年8月11日刊载有小说《伤痕》的报纸加印到180万份,但还是不能满足广大读者的需要。

与此同时,因为报纸上在作者名字之前加了“复旦大学中文系一年级”字样,于是读者来信便像雪片一样从全国各地向我所在的7711信箱飞来。同班同学著名作家李辉当时负责信箱邮件收发,他每天都要抱着一大捧读者来信来交给我。这样,两三个月的时间里,我差不多收到了近三千封来自全国各地的读者来信(包括寄到文汇报再转过来的),以至于我有时不得不在课堂上见缝插针地悄悄阅读和处理那些来信。印象最深的是,有一封来自西安的读者来信曾这样写道:“我和你小说的主人公王晓华同名同姓同岁,同年下乡,同样的家庭遭遇。我不知道远在东海之滨的你,如何这么详细地了解到远在西北古城的我的这一切的。”

《伤痕》在文汇报上公开发表,并在全国引起轰动后,曾有媒体报道说,当年全中国读者读《伤痕》的眼泪,可以流成一条河。这可能有点夸张,但我想流成一条小溪还是可能的。今天的我,虽然已经无法从这所有人的眼泪中去分辨出哪些是我复旦的同学们最早流下的眼泪,哪些是后来的人们所注入的泪水,但我知道所有那些眼泪都是苦涩和真诚的,闪烁着虽经文革却未被泯灭的人性和良知的光辉。

我也曾经回家告诉我母亲,说我写了一篇小说发表了,很受欢迎,母亲不识字,就让我讲给她听。我于是把故事简要地和她说了一遍,她竟然也哭得稀里哗啦的。

1979年初,我作为中国作协最年轻的代表去北京参加第四次文代会。会议结束后有一天,我抽空去宣武区看望一个表哥和表嫂。表哥不在家,表嫂正背着门搓洗衣服。我叫了她一声,她回过头见是我,忙摆摆手叫我别吱声。我觉得很奇怪,以为表嫂太不通人情世故。后来才注意到她正在收听广播剧《伤痕》,并且听得入了迷,眼泪大颗大颗地滴在洗衣盆里。我告诉她,那是我写的,她怎么也不相信,说:“你家哪来的这些事?”

《伤痕》问世后,还曾经在复旦校园引起了一场大讨论,参加的不仅有中文系的老师和同学,同时还有许多外系的师生。支持和反对的意见激烈交锋,观点虽然有所不同,但令人庆幸的是,再没有人打棍子,抓辫子了……

著名文艺评论家王朝闻、陈荒煤等,著名作家吴强等都在报纸上发表文章给予支持。在《人民文学》杂志社举办的1978年全国优秀短篇小说的评奖活动中,《伤痕》也高票获奖。《伤痕》曾被改编成话剧、广播剧以及各种地方戏剧等在各地上演,它还被美术界李斌等三位画家改编成笔墨连环画在《连环画报》上发表并获得第二届全国连环画评奖一等奖。同时,希望能将《伤痕》搬上银幕的也大有人在。最早感兴趣的是著名电影演员赵丹先生。他是通过上海人艺的陈奇老师找到我的。记得那天陈奇老师在复旦的小礼堂朗诵《伤痕》,台上台下哭成一片。后来她在校园里找到我,眼圈红红地告诉我赵丹想拍《伤痕》,然后便安排我们见了面。赵丹先生家住在淮海中路上的新康花园,那是一栋两层的联体别墅式的小楼。乍一见面,赵丹先生不觉愣住了,“你是男的呀?”他说。我不好意思地笑了笑,“很多人都把我当主人公王晓华了。”他于是招呼我坐下,侃侃地和我谈起他的拍摄计划。他说,他和上影厂的领导已经谈过了,并且已经初步筹划成立了《伤痕》电影摄制组,他自己亲任导演,杨延晋任副导演,黄宗英和我负责编剧。有这样大名鼎鼎的大明星担纲,我当时以为《伤痕》搬上银幕已经没有什么悬念,几乎是指日可待了。可没过多久,我便从赵丹先生处得到消息,说是这个拍摄计划流产了,因为上影厂领导听到一些风言风语,心里不很踏实,于是亲自到市委去请示……而当时市委一位主要领导是主张“两个凡是”的,当然不主张拍摄《伤痕》这样否定文化大革命的作品……

然而,很快地,北影厂又来联系我了。他们文学部的编辑张翠兰还特地赶到上海,帮我向学校领导请了一个月的创作假,并与我一起从近三千封读者来信中,仔细遴选了一些与小说主人公王晓华有类似经历和遭遇的读者作为采访线索,然后一个个登门造访,聆听她们的故事,感受她们的内心的创痛,最终拿出了有近五万字的电影剧本。但很遗憾的是,其时正赶上“春天里的一股冷风”,有人写出“歌德与缺德”的文章,在主流媒体上大肆挞伐“伤痕文学”,认为这种揭示和暴露社会阴暗面的作品,本质上是属于“缺德”的文学。于是,处在这样一种大的政治气候和背景下,北影厂的拍摄《伤痕》计划很快也胎死腹中。

后来,形势又有好转,于是,长春电影制片厂又通过关系找到我,说他们打算拍《伤痕》。然而,这计划后来还是无疾而终……

五

《伤痕》发表后,一位美联社记者最早在海外提出,中国正在兴起一个以揭批“四人帮”为特征的“伤痕文学”运动,“伤痕文学”的概念很快为中国文学评论界所接受。因为《伤痕》,我在1978年底便加入中国作家协会,时年24岁。因为《伤痕》,我也被选为中国作协最年轻的代表参加了第四次文代会;后又被增选为上海市青年联合会常委;因为《伤痕》,1982年我从复旦大学中文系毕业分配时,人民日报社曾点名要我去做团委书记……

然而,我深知,文革中所出现的伤痕,在我们民族精神文化发展史上绝不是一个孤立的现象,从纵向上看,它有着深层的历史原因;从横向上看,它受到了外来文化的深刻影响。所以,我从红卫兵的身上,常常会看到“太平天国”和“义和团”的影子,并找到苏联时代的契卡和青年近卫军的因子。记得当年的批林批孔运动极力褒赞法家思想,挞伐儒家文化,但对于同属于儒门的程朱理学所提倡的“存天理、灭人欲”的口号却是网开一面。我内心曾一直有个疑问:儒家、道家、佛家都是将讲“道”、传“道”,得“道”当作口头禅来说的,朱熹、陈氏兄弟又有意要让儒道佛三家在他们的“程朱理学”中合流,可当年提出这个口号时,为什么不说是“存天道、灭人欲”呢?有一天忽然大悟:说“天理”而不说“天道”,皇帝肯定会高兴的。因为历代皇帝都自称是天子,发诏书也言必称“奉天承运”,所以,天子的话当然也可以理解成“天理”。这样,通过“格物致知”出来的“天理”的内涵和外延一下子就扩大了很多,让士子和帝王们都能各取所需。如此用心,难怪“程朱理学”此后近千年来会一直被皇家钦点为中国传统文化的“主旋律”。而“天理”换成文革中的语言,也就是“放之四海而皆准的真理”,“一句顶一万句”。所以,文化大革命中,人人读红宝书,斗私批修,限制资产阶级法权,割资本主义尾巴,灵魂深处闹革命……真是将“程朱理学”的信条和口号“存天理,灭人欲”做到了极致。

我曾想过,我在《伤痕》中所揭示出来的这些伤痕,主要还是阶级和阶级斗争的理论,在人们的心中普遍种下仇恨的种子而造成的。样板戏《红灯记》中李铁梅的著名唱段“仇恨入心要发芽”,遍及党政军、工厂、农村、学校所大力开展的“忆苦思甜”活动,“大批判”运动,都是这种仇恨文化的滥觞。而仇恨正是一把刀,它不仅杀人,也会戕害自己。所以,作为文革中所产生的种种现在我们看来是旧的伤痕,无论是身体的,还是心灵的,表面上看去是极左的意识形态在作祟,根子还在人性中仇恨的魔鬼被激发出来了。

我在2004年出版的《紫禁女》这部长篇小说,尝试用了一个石女的身体来象征中国近千年来的精神发展史和文化发展史。人民为什么越来越穷,国民经济为什么走到了崩溃的边缘,一个最主要的原因便是当时的主政者反复强调“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,只准“存”钦定的所谓“放之四海而皆准的真理”——亦即“天理”,必须“灭”人们与生俱来就有的七情六欲。这种有违自然,有违人性的理论与实践所造成的结果,必定会使一个正常的民族和社会渐渐走向自我封闭,其生殖通道也会一点点萎缩。当然,石玉身体器官遇到的麻烦最后还是通过先进的西方医疗手段加以解决的。但这并不能让她的身体一劳永逸。因为打开封闭的同时,又会形成一个新的空洞。这种空洞所带来空虚只能用更多的肉欲和物质欲望来加以填充并作为先前“灭”欲的补偿。然而我们知道,欲望的穹窿一经生成,要想填满它,将和打开它一样困难。所以,石玉的生殖系统的封闭诠释了一个民族一直强调“存天理灭人欲”所达成的最终宿命,而它的“开放”所引致的贪婪、浮躁、急功近利、物欲横流、道德沦丧等,却又构成了另一幅“存人欲灭天理”的人生和社会乱像:精神层面是大道流失,术数猖獗,权谋盛行,物欲横流……物质层面则是:“三聚氰胺”、有毒奶粉、地沟油、被胡乱砍伐的森林,被工业废水污染的土地,被雾霾遮蔽的蓝天……

六

《伤痕》之后,我曾在文化报工作过三年多时间,然后下海经商,继而出国留学。在海外,我做过很多事:踩过三轮车,卖过废电缆,做过金融期货,也曾在赌场发过牌。在牌桌上,我曾阅人,阅牌、阅筹码无数,渐渐地,那些固态的筹码在我的眼中却变成了液态的水。那一枚枚的筹码便是一滴滴的水,那一摞摞的筹码便是一汪汪的水,那一张张椭圆形的铺着绿丝绒的牌桌则是一处处碧波荡漾的“荷塘”,而放眼整个赌场,就是一片财富的湖泊了。由此,我体悟到了“财富如水”的几种性质:会流动,会蒸发,会冻结,会有滚雪球效应,会以柔克刚,会藏污纳垢,会往低处流……基于这样的思考,我在作家出版社出版了我的第一部思想文化随笔《财富如水》。“财富如水,水能载舟亦能覆舟”,在我沿着写作《紫禁女》时的思路,继续对文革,对中国历史和社会的现状进行反思时,忽然很吃惊地发现:“对财富的贪婪和执着已经成了我们这个时代的另一道新的伤痕。”而这道“新伤痕”,和“旧伤痕”的区别仅仅在于:旧伤痕是被阶级、阶级斗争理论所蛊惑起来的仇恨这把屠刀割下的,在当时多少还有外力,主要是权力的强制性的作用,他们要给你洗脑,只让你读一种书,只教给你恨,你很难有自己的选择。他们要打倒一个人,批判一个人,将一个人“踏上一万只脚,让他永世不得翻身”,你也很难完全置身事外。而新伤痕则有些不同,它的一个最显著的的特征便是,虽然看不出有什么外力在推波助澜,但每个人似乎都很自觉地拿起“贪婪”这把屠刀,不仅杀人,更多的还是杀自己。

老子《道德经》中曾说:“人道损不足以奉有余,天道损有余而补不足”。故我观历史的演进,王朝的兴衰,都与对待财富的态度和处理财富的方式有关。一个王朝被推翻前,必定是已将天下的财富之水差不多都堆积到了山顶,并形成一个个巨大的堰塞湖,以至于山脚下一片旱象。于是,饥民们便纷纷拿起铁锹和镐,奋不顾身地奔上山顶,掘开那些堰塞湖。

2013年6月,继《细节》(作家出版社,1998年)《紫禁女》后,我在江苏文艺出版社又出版了我的另一部长篇小说《伤魂》。“先乱其神,再夺其魂,能不痛乎,能不伤哉!”这便是我写作此书的真实的心境。小说主人公龚合国的身上明显地留有旧伤痕和新伤痕的种种印记。他父亲文革中在一个荒诞的境遇下含冤而死,曾给他的心灵种下伤痕,但更主要的是,那个时代留给他身上的许多精神的毒素,长期阴魂不散。与此同时,他又“与时俱进”,在种种冠冕堂皇的口号的掩饰下,走上了一条贪腐的不归路。为了不至于东窗事发,他拜菩萨,求神仙,同时还跪拜领袖像,像佛教徒念“阿弥陀佛”一样坚持诵念“妈妈抱抱”,希望能得到党这个母亲的原谅和宽宥。最后,为了保全所贪财物,保全家小衣食无忧,竟然装疯卖傻。未料日复一日,竟至于弄假成真……

小说主人公的原型曾是我当兵时的战友,写他时,我心里真是百感交集,真不忍看他旧伤痕上又添新伤痕。

祈愿我们的国家和民族远离苦难,伤痕不再!