王元化与上海文化名人的情缘

罗银胜2008年5月9日,杰出的文艺理论家思想家王元化先生归隐道山,中国学术界、思想界又一重镇坍塌,令人不胜欷歔。先生离开我们去世已有九年,回想往事,宛如眼前。现在打开笔者在创作时的采访札记,将反映先生生前与上海文化名人的深情隆谊的点滴往事连缀成文,以飨读者。

文化昆仑——王元化与巴金

王元化与巴金在交谈

二○○九年年十一月二十五日,是巴金先生诞辰105周年纪念日,王元化先生也离开人世一年多了。

王元化与巴金,一位是思想大师,一位是文坛泰斗。他们都是上海城市文明、城市精神的象征,是上海乃至中国文化界标杆性人物。1998年,元化先生与巴金老人还一起被授予上海市文学艺术杰出贡献奖。虽然他们两人已经去世,但是基于他们的杰出贡献,值得我们永远怀念。

巴金的《随想录》在国内最早的两个版本(上为三联书店1987年9月出版的合订本;下为人民文学出版社1980年4月至1986年12月出版的单行本)

巴金长王元化十六岁,王元化早年深受巴金等人的文学熏陶,并一直视巴金为自己可敬可畏的师长。王元化曾经说过:“我15岁时开始接触文艺,巴金创办的‘文化生活社’对我来说,虽然不是唯一的,但却是最大的文化窗口。我对文学作品的理解、文学水平稍有些提高,都跟这个窗口很有关系。”(王元化:《他具有国际影响》,2005年10月18日《新民晚报》)“文化窗口”的影响和作用是巨大的,它不仅滋润着王元化这一代人,并且造福于后人。据此王元化认为,巴金这位世纪老人,不仅是上海的、中国的,而且也是具有国际影响的。一方面,他发现、鼓励年轻作家,把他们带到文学的道路上来。“文化生活社”主办的文学丛书,刊登了很多年轻作家的精彩作品,如曹禺等。另一方面,他向中国读者介绍了大量外国的文学作品,特别是俄罗斯作家的,如:果戈理、屠格涅夫等,如果不是他将鲁迅先生翻译的《死魂灵》介绍过来,当时的中国读者恐怕还不会知道俄罗斯有如此伟大的作家和作品,他本人的作品也经过翻译后流传到其他国家,曾经在法国得了奖。所以说他为中国文学与世界文学的交流作出很大贡献。

一九九三年,巴金九十岁生日前,有关单位举办了《把心交给读者——巴金摄影图片展览》,王元化和上海文化界出席开幕式,并作致辞。

王元化(前排右四)出席《把心交给读者——巴金摄影图片展览》开幕式

一九七八年,巴金觉得自己的时间并不多了,应该将心里的话说出来,也许对社会更有用。于是,他拿起笔,写下自己“随时随地的感想”。当《随想录》合订本出版时,巴金在《新记》中写道:“我在写作中不断探索,在探索中逐渐认识自己……不怕痛,狠狠地挖出自己的心。”1986年8月,巴金以他正直的灵魂和真挚的感情,抒写了一万字的长文《怀念胡风》之后,结束了全部《随想录》的写作。

《随想录》问世后,引起社会很大反响。随着时间的推移,人们对它的认识,更为清晰、深沉。许多人认为《随想录》是一部完整的著作。一部无论在思想上、艺术上都是十年文学中的具有文献价值、思想价值、艺术价值的重要著作。王元化特别强调,认为这部作品对社会现象的分析,对作者自己思想历程的真诚解剖,都感人至深。“不论鲁迅的讽刺和巴金的激情在文学的风格上存在着多少悬殊,但有一点是共同的,那就是他们都有着分明的是非和强烈的爱憎。”

中年巴金

《随想录》不仅高度真实、真诚,而且有高度的历史感。这一百五十篇作品,很快受到八十年代中期知识界、文化界的普遍重视和尊敬。王元化将巴金的《随想录》与鲁迅杂文相比较,认为:“在解剖自己和解剖他们最痛恨的一些现象上面,他们极为相似。”“分明的是非。爱憎,同鲁迅一样强烈。”“他的恨是从爱激发出的,他爱得深,才恨得急切”。

元化先生酷爱京剧,在京剧老生戏中,他最爱看的是《伍子胥》。他认为伍子胥那个时代的人,都有一种重然诺轻生死的侠义气慨,正如莎士比亚剧中所常常提及的罗马人有一种壮烈精神一样。春秋时,侠士情愿为义而捐躯,我们岂能不谙此理……

正因为如此,王元化才敢于大声抨击“长期以来,我们只喜爱豪言壮语,只追求宏伟目标和乌托邦理想,至于为实现这些理想和目标,会带来什么样的后果,老百姓要付多少代价,都可以在所不惜。这是一种只讲意图伦理的政治。但是,政治家更重要的还必须讲责任伦理。”

巴金老人从一九九一年开始陆续向上海档案馆捐献他本人的档案资料,累计已达2282件,其中有《致波列伏依的信》、《随想录》、《创作回忆录》等文的手稿,有他旅法时的护照、身份证和各个时期的照片,还有他当选第一至第三届全国人民代表大会代表的证书,以及他的一部分重要著作等。

元化先生从一九九三年以来,不仅将自己阅读马克思、黑格尔等人著作的读书笔记和个人的历史照片、录音、录像等资料捐赠市档案馆,还捐赠了大量文化名人的信函、读书笔记和照片等,其中有钱学森、赵朴初、匡亚明、吴祖光、于光远、夏衍、夏征农、周海婴等的信件3133封,其他档案资料188件。

对此上海市档案馆二○○○年九月向巴金、元化先生颁发档案收藏证书,以鼓励和褒扬他们慷慨捐赠个人珍贵档案资料,关心和支持国家档案馆事业的无私之举。

上海是太平洋西岸有影响的国际大都市。它是中国最早开放的城市,在本世纪初已成为中外文化交流的中心。中国现代文学大师鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、夏衍都曾荟集于上海,并在上海创作了他们的不朽之作。经济腾飞中的上海,要建成现代化的国际大都市,在开展经济建设的同时,还须加快文化建设,为上海的作家、学者逐步提供某些创作及研究工作的条件,以推动和促进上海文学事业的发展,上海文学发展基金会应运而生。

这一基金会是由巴金和于伶、王元化三位文坛宿将,共同发起创建的,并由巴金担任会长,于伶、王元化担任副会长。三位发起人邀集了文学前辈夏衍、著名学者赵朴初等为顾问。

一九九一年二月二十一日,上海文学发展基金会宣告成立。巴金在日本获得的“福冈亚洲文化奖特别奖”中的 200万日元,是基金会获得的第一批捐款。

巴金因身体不允,没有出席基金会这天的成立仪式,但他委托王元化先生作一发言。元化先生说:“我们要建设一个高度文明、高度现代化的国家。要完成这个目标,文化事业是不可缺少的。基金会的成立,不是为了粉饰门面,而是为了推动中国文学事业繁荣和发展,为一些作家.学者提供某些创作及研究工作的条件,为培育一代又一代文学新人。”

诚如元化先生代表巴金所言,多年来,基金会没有粉饰门面,而是默默无闻.踏踏实实,为文学的发展做着力所能及的奉献。

钩沉历史,清源正本。当二十世纪风云转瞬过去时,有必要对一些人们尚不熟悉的,或者说是一些被忽视的、被排斥的作家与作品,作一实事求是的介绍。这是一件很明智,甚至是功德无量的工作。由上海文学发展基金会提供资助的《世纪的回响》,可以被视为这方面的成功范例。

系统介绍五四以来的新文学作品的《世纪的回响》丛书共编过三辑,每辑十种,于上世纪九十年代中后期编成。列名主编的是李子云、赵长天和陈思和,并得到了巴金和王元化等前辈的支持。“世纪的回响”由巴金先生题签,而元化先生还亲自提议并且请现代文学研究专家陈梦熊先生编辑了诗人辛劳的创作集。

王元化为辛劳的这本文集作序,他说:“现在辛劳的名字已经很少有人知道,很少有人记得了。他的作品长久没有重印。各种现代文学大系都没有选入他的作品,现代文学史也没有提到过他的事迹,难道他真的将永沉于文学的忘川之中?我希望这本《〈捧血者〉及其他》(辛劳的这本文集后定名为《捧血者》,由珠海出版社于1997年4月出版)能够唤起人们对他作出公正的评价。”

人们赞赏沈从文优美的小说和散文,但是否还清楚他曾撰写过许多很有见地的批评文章。人们熟悉朱光潜的是他光彩照人的美学成就,但是却不知晓他自认为《诗论》是他的唯一的重要著作。人们了解卞之琳,是因为他的许多充满激情的诗歌,却不知他的小说《地图在动》是那么完美……《世纪的回响》,向读者提供的正是沈从文的评论、朱光潜的诗论、卞之琳的小说……于是,人们从已经出版的三辑读到过去文学史著作里不怎么提到的作家和批评家,如许地山、废名、凌叔华、卞之琳、吴组缃、冯至、穆旦、芦焚、丽尼、辛劳和周作人、沈从文、林语堂、梁实秋、叶公超、李健吾、梁宗岱、朱光潜、李长之、路翎等人的作品……

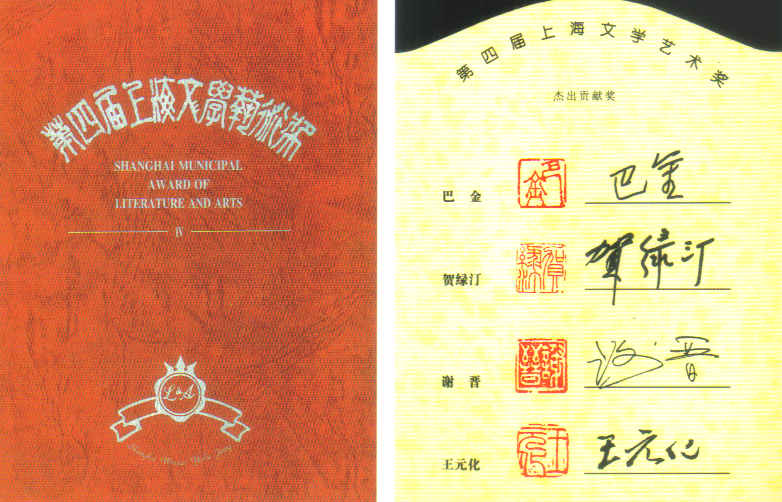

一九九八年,王元化与巴金、贺绿汀、谢晋一起荣膺第四届上海文学艺术杰出贡献奖。上海文学艺术杰出贡献奖每两年评选一次,旨在表彰在文学艺术领域取得公认的突出成绩并在国内外产生重大影响的文学艺术家。当年的新闻报道称:“近几年,95岁的巴金不顾年迈多病,继整理出版了26卷本《巴金全集》以后,又出版了10卷本《巴金译文全集》,并且撰写了10篇情真意切的序文。96岁的贺绿汀先生正在编著《贺绿汀全集》,其中3卷已出版,3卷已付梓,还有2卷正在整理和编写中。著名学者王元化以坚实的学术成果《思辨随笔》、《清园近思录》、《读黑格尔》、《莎剧解读》等为学界称道。著名导演谢晋以震撼人心的《鸦片战争》受到人们普遍赞扬。”(赵兰英:《巴金贺绿汀王元化谢晋获上海文学艺术杰出贡献奖》,1998年5月7日《光明日报》)那年,病榻上的巴金先生托人把获得“杰出贡献奖”的奖金以“一个老人”的名义捐给了灾区。

一九九八年,王元化先生与巴金、贺绿汀、谢晋同获第四届上海文学艺术奖的杰出贡献奖

二○○三年九月,元化先生为新华社高级记者赵兰英所著的《感觉巴金》(由上海人民出版社出版)作序,题为《讲真话》,他说,兰英的这部书,大多是她在采访巴金时所亲历和所看到、听到的事。从这部书里我们也看到了一个真实的巴金;一个忧国忧民、平易随和、乐于奉献的中国知识分子。

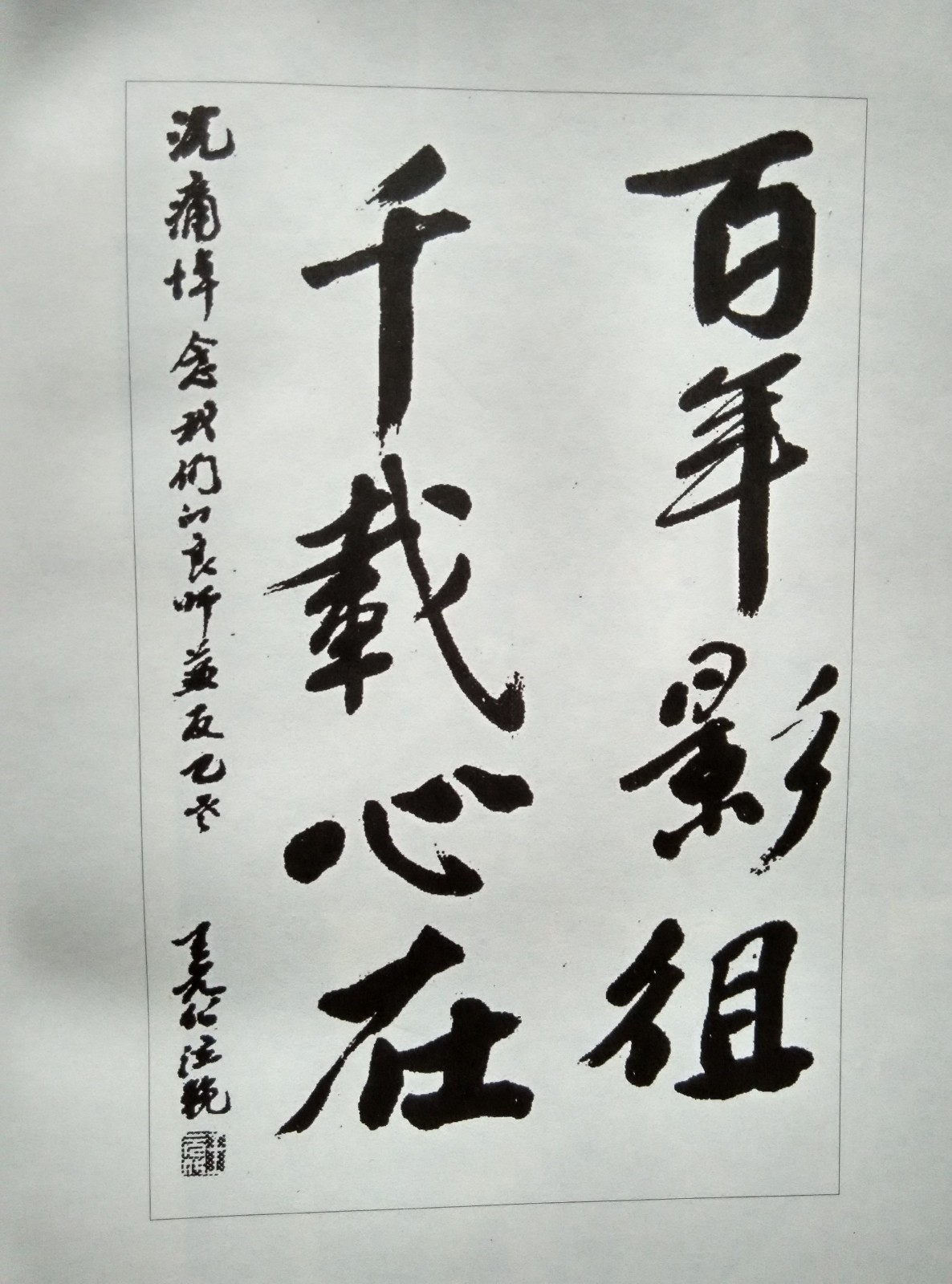

二○○五年十月十七日晚,文学巨匠巴金逝世。十八日上午,病中的元化先生,疾笔写下挽联:“百年影徂,千载心在——沉痛悼念我们的良师益友巴金”。这八个大字取自南北朝刘勰的《文心雕龙》的诗句,意为人活百年肉体总会消亡,但是他的心在千载后还会跳动,还留存在世。巴老虽死,精神永存。元化先生认为,这也反映了他此时此刻的心情。

王元化悼念巴金挽联:“百年影徂,千载心在”

王元化手书的挽联收入《巴金纪念集》

元化先生还发表谈话,高度称赞巴金先生,他指出:“巴老是一个内心有激情,但不轻易表露的人。少年巴金说,‘我得到了一个小孩子的幻梦,相信万人享乐的社会就和明天的太阳同升起来。’作为和鲁迅、郭沫若、茅盾、曹禺等同时代的作家,巴金是最长寿的一个,安葬鲁迅时,他是为鲁迅先生抬棺的人。然后,那些与他相交甚笃的知识分子一个一个地远去。最后几年,巴老活得很痛苦,他活着,像一盏灯一样照着我们继续前进,勤奋写作,现在巴老‘终于’走了,他的去世标志着他身后那个伟大时代的结束。”(2005年10月21日《文汇读书周报》)

各界人士吊唁巴金去世

巴金走了,王元化先生走了,他们留下了一个长长的“独立之精神,自由之思想”的背影,元化先生所说的话语还将继续激励我们:“在任何时候、任何地方,都敢于秉笔直书,说真话,这就需要有真诚的愿望,坦荡的胸怀,不畏强暴的勇气,不计个人得失的品德;同时,还需要对人对己都具有一种公正的态度。”

“龙学知音”——王元化与郭绍虞

郭绍虞(1893-1984),原名希汾,字绍虞,江苏省苏州市人。一九一○年在苏州工业中学上学时就与同学创办了文学刊物《嘤鸣》。一九一三年到上海从事教育生涯。一九一九年任北京《晨报》副刊特约撰稿人。一九二一年元旦与茅盾、郑振铎、叶圣陶、王统照等人发起成立了“文学研究会”,在新文化运动中起了积极作用。后历任燕京大学、上海复旦大学、之江大学、光华大学、同济大学中文系教授兼系主任。解放后任同济大学文法学院院长、复旦大学中文系教授兼系主任、上海语文协会副主席、《辞海》副主编、中国语言学会顾问等多种职务。

王元化与郭绍虞的交往,始于上世纪六十年代初。

郭绍虞像

一九五九年底,长期审查的结论下达,王元化被定为“胡风反革命集团骨干分子”,开除党籍,行政降六级。一九六○年初,王元化被安置于上海作协文学研究所。由此机缘,王元化开始了与该所所长郭绍虞的交往。

其实郭绍虞是早就知道王元化的为人的,并关心着他。据唐弢披露:上世纪五十年代初,“绍虞先生担任复旦大学中文系系主任以后,锐意改革,约请不少当时在上海的文学家去讲课,我现在记得起来的,计有:雪峰、胡风、李健吾、王元化……等,我也是那时应约去教书的一个。”(唐弢:《狂狷人生——纪念郭绍虞先生》,见氏著《二十世纪中国作家怀人散文:唐弢卷》,知识出版社1997年5月版,第101页)

对此,王元化感同身受,他曾说过:“最近读到前几年唐弢先生为纪念绍虞先生而作的《狂狷人生》,我才知道解放初复旦中文系聘我去兼课是出于绍虞先生的举荐。那时我们并无来往,后来绍虞先生也未向我提及此事。”

1964年,研究《文心雕龙》时的王元化

一九六○年他被下放到上海作协文学研究所工作。从那时起,王元化正式与郭绍虞结交,并向他请教学问。

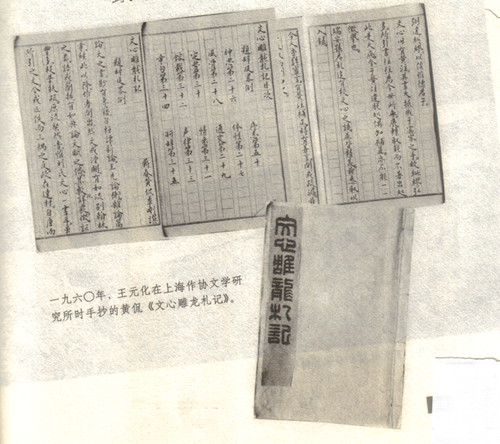

到了作协文学研究所,王元化开始了天天上班的生活,他继续他的中国古典文论《文心雕龙》研究,在为青年研究人员讲授《文心雕龙》的同时,以柬释的形式,写了十多篇文稿,但因“胡风案”的问题,文稿难以发表。

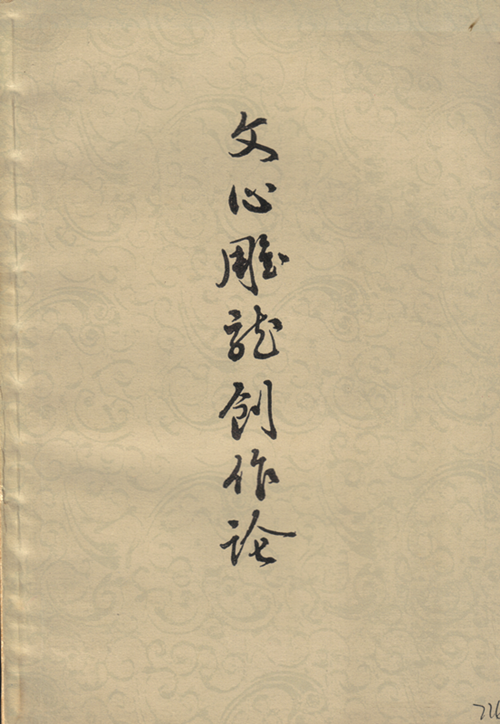

王元化研究《文心雕龙》有一个漫长的过程,据他自谓:“从我青年时代问学于汪公巌先生开始接触本书(指《文心雕龙》)起,大致的经历如下:抗战胜利后,一九四六年我在国立北平铁道管理学院任教,曾选出《文心雕龙》若干篇为教材。授课时的体会,成为我对写作本书的最初酝酿。六十年代初卷入胡风案件,栖身在上海作协文研所时,除翻译外国文学作品和研究我国古典文学外,实在也没有其他较有意义的事可以做。正好由于需要,我开始了《文心雕龙柬释》的写作。前后延续了三四年,初稿全部完成。可是紧接着‘文革’开始,稿件被抄走。直到七十年代‘文革’结束,原稿才发还。我以近一年的时间进行修改和补充,于一九七八年完稿。书名定为《文心雕龙创作论》,由上海古籍出版社出版。出书的日期是在一九七九年末,可是当我拿到书的时候,已是八十年代初了。所以本书的酝酿是在四十年代,写作是在六十年代,出版则是七十年代,至于我再重新加以校订,作为今天这样的本子出版则是二十一世纪的第四个年头了。”(王元化:《文心雕龙讲疏》新版前言,广西师范大学出版社2004年11月版)

为什么当时的年轻人会对《文心雕龙》感兴趣呢?这不仅仅由于所长郭绍虞前一年刚刚改定出版了《中国古典文学理论批评史》上册,对《文心雕龙》有了新的评价,而更多的原因是由于当年的《文学遗产》上,正兴起一场热烈的讨论,关于刘勰的世界观问题。——世界观改造得好不好,这是当时的重大“学术”问题。而王元化对《文心雕龙》的研读,当然也是有兴趣的。

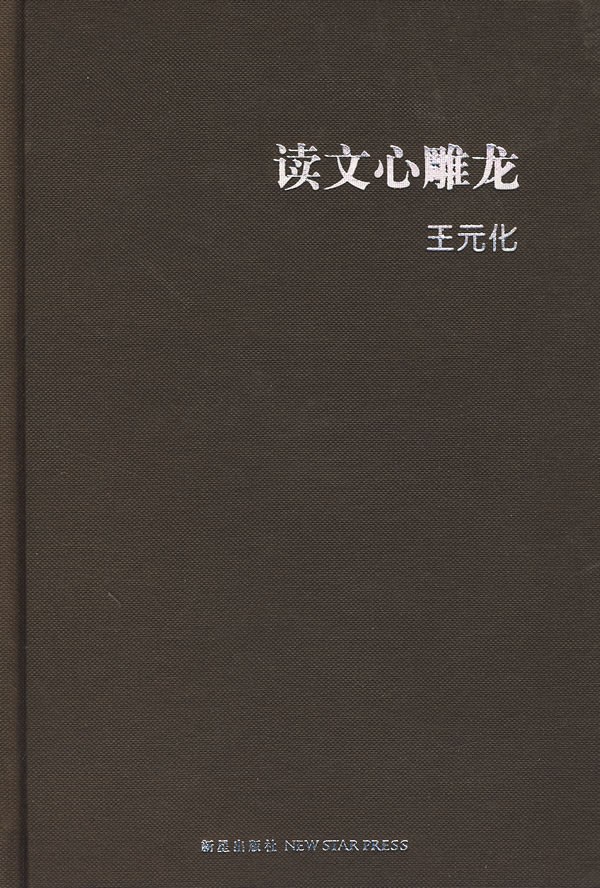

进入新世纪,王元化先生在其全部著述中择其精要,编为单行本出版。这些单行本系按类编纂,总名曰《清园丛书》。这本《读文心雕龙》(新星出版社2007年12月出版)就是其单行本之一)

一九六二年,王元化本着向一个有深厚古文学养的老前辈问学的态度,将自己的几篇《文心雕龙柬释》呈交所长郭绍虞过目。郭绍虞明知王元化那时是作为“胡风分子”而来所工作的,可是他不顾当时的政治空气,十分认真地读了王元化的手稿,并且给王元化写了一封热情洋溢的信。

王元化完全没有料到居然很快就得到郭绍虞的同情与回应,充满了理解、同情与鼓励。他在信中对王元化的著作给予了高度评价,不仅给他鼓励,还为他筹划怎样将这些文字同时分批发表。此信的内容如下:

元化同志:

大作数篇均取诵,所论甚有新见,颇佩。拟推荐此数文分别在全国性的杂志上。一、《文艺报》。他们要我写篇论文气的文章,我答应替他们介绍一篇,想选其中一篇送去。二、中华书局的文史论丛。此为学术性较高的刊物,似亦可以发表。此外拟留几篇自己派用场,以前以群同志说好文学研究所将出一种刊物,如果出版也需要几篇好文章撑场面。这样代为安排不知你可能同意否?这方面的工作希望继续写下去,或者暂时不发表,俟将来积累更多时,同时在各报刊分别发表,似更能引人注意。在读者再提意见之后,然后做汇集出书。我信此书出版,其价值决不在黄季刚《文心雕龙札记》之下也。

(下略)

郭绍虞

王元化在当时的处境下几乎与人断绝了交往,也不敢奢求得到别人的同情,因此从郭绍虞那里感受到的情谊也就显得特别的真诚和可贵。可以想像,当王元化接到郭绍虞的这封信时,是怎样的心情,用他自己的话说就是,“这是我在那寒冷岁月中从未领受过的温暖”。(王元化:《记郭绍虞》,见氏著《人和书》,兰州大学出版社2003年10月版,第96页)

当时,王元化已经四十二岁,自一九五五年被打成“胡风分子”以后,他所写的东西一直不能公开发表,连与他父亲王维周先生一起翻译的英国海军军官呤唎写的《太平天国革命亲历记》,出版也只能署他父亲一人的名字。如今,郭绍虞对王元化文章的评价和推荐,对王元化继续投身《文心雕龙》的研究,无疑是极大的鼓励与促进。

王元化在上海作协文学研究所研读《文心雕龙》的手抄本

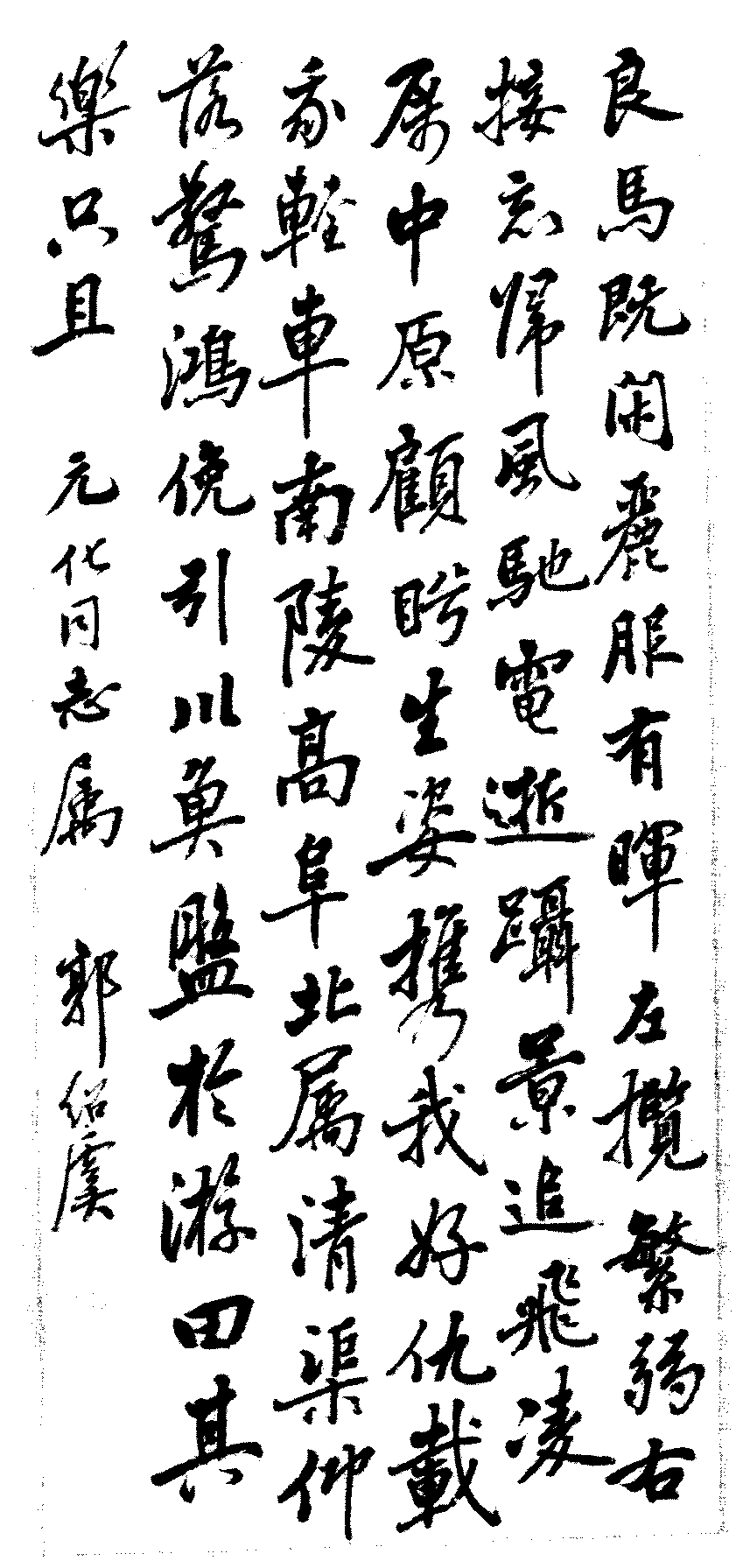

不久,郭绍虞还托人给王元化送去亲手书写的条幅,此后这一条幅就一直悬挂在王元化家中的客厅里,内容是嵇康的四言诗《赠兄秀才入军诗》,诗云:

良马既闲,丽服有晖,左揽繁弱,右接忘归。风驰电逝,蹑景追飞,凌厉中原,顾盼生姿。携我好仇,载我轻车,南陵高阜,北属清渠。仰落惊鸿,俯引川鱼,盘于游田,其乐只且。

郭绍虞的这幅字自然也是富有寓意的,看过这一墨宝,了解这一时期的人,都会为郭绍虞先生的一番苦心,一番对于身处困厄的晚辈学人的高情厚意,留下深刻印象。

元化先生生前曾告诉我,郭绍虞的这幅手书,一直挂在自己的书房里。我记得,上世纪八十年代我还在复旦大学读书时,每当学校有重大活动时,书法协会总会请绍虞先生领衔,展出书法作品,而绍虞先生的手书,苍劲挺拔,傲岸脱俗,看后无不啧啧称佳。

话说回来,在郭绍虞的鼓励下,王元化陆续把写出的《文心雕龙柬释》逐篇送给他审阅,他每次退回的原稿上都夹有用端正小楷书写的签条。通过这些签条,王元化发现,郭绍虞对送去的文章读得十分认真仔细,甚至对文章所引用的书籍也进行了不同版本的对勘。比如,他指出,王元化所引用的《四部备要》本《弘明集》,有些篇章的卷数和《四部丛刊》本不同。看到这里,这真使王元化“既感且愧”。

一九六一年,郭绍虞先生写给王元化的条幅

在王元化的印象中,郭绍虞是一位坦荡的君子。他说,“根据我和绍虞先生多年接触所得的印象,我觉得他是一位不知文过饰非而敢于展露自己胸襟的长者。”

王元化记得,“文革”刚开始,报上正在批“三家村”的时候,紧张的政治空气令人惶惶不安。他去见郭绍虞,向其谈到邓拓。郭绍虞没有一个字涉及这场运动,只是出乎意外地说了一句:“可邓拓书法实在好”。

说完,郭绍虞便走进里面的书房拿出一本美术杂志,翻到一页刊有邓拓写的“实践”两个字指给王元化说“你看!”此情此景使王元化十分难忘。

后来在“四人帮”粉碎后,那时的气氛完全不同了。有一次大家在一起聊天,郭绍虞略带微笑地向王元化说,他曾经也想用儒法斗争的观点去修改《中国文学批评史》,可是还没有来得及,“文革”结束了。这种毫无掩饰的坦诚,再一次使王元化惊讶。他认为,“绍虞先生虽教书多年,但他不是口才便给的人,他不大会说话,因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意。绍虞先生真诚地相信应改造自己跟上时代的步伐,像许多老一代知识分子一样。我感到遗憾,当时没有和绍虞先生深谈,不知他在几十年改造的经历中,究竟领受了怎样的甘苦。”(王元化:《记郭绍虞》,见氏著《人和书》,兰州大学出版社2003年10月版,第101页)

王元化著《文心雕龙创作论》由上海古籍出版社1979年10月出版

郭绍虞于一九八四年去世后,王元化心里一直想写文章缅怀郭绍虞先生,他指出郭先生“不大会说话,因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意”。他说:

“今天各大学中文系已将中国文学批评史列为普遍开设的学科,而这门学科的建立则有绍虞先生的一份心血。早期教授这门学科的卓有成就的专家如罗根泽、杨明照等,均出自绍虞先生门下。

“他的《中国文学批评史》为这门学科奠定了基础,使人认识到它是一门独特的学问,而不是无根的游谈。绍虞先生曾谦逊地说,他这部书只是早出的陈中凡先生的《中国文学批评史》的跟随者。但正如朱自清先生在评郭著时所说,“它虽不是同类的第一部,可还得称是开创之作,因为他的材料和方法都是自己的”。

“元化的眼睛有点像尼采”——王元化与钱谷融

2017年是钱谷融教授百岁华诞。

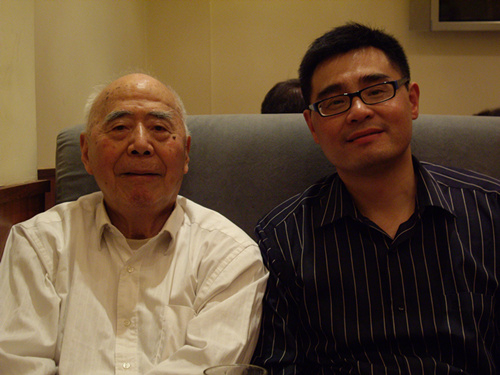

二○○八年五月,王元化先生的去世噩耗传来,他的多年好友、华东师大教授钱谷融先生,对这位“时刻在‘思’的人”的离开,非常悲痛,他说:

“半个多月前,我和徐中玉还一起到瑞金医院看望了王元化,那个时候他身体和精神都看上去可以。早上徐中玉告诉了我王老去世的消息,没想到他这么快就离我们而去了,我感到非常的悲痛。

睿智而不张狂的王元化先生

“王元化是我几十年的老朋友,最近一段时间我连失两位老朋友(另一位贾植芳),这对我打击很大。我是在六十年代一次《辞海》会议上认识他的,后来他又到了华东师范大学任教一起共事。那个时候我们经常到王老家玩,他夫人张可女士烧得一手好菜,夫妇俩都非常可爱。他夫人在上海戏剧学院研究戏剧的,而我那个时候也研究戏剧,所以和他夫人非常谈得来。

“王元化是一个时刻在‘思’的人,一刻不停地用脑子深入思考问题,他对问题的思考总是那么透彻从不是浅尝辄止。他是一个从不跟风的知识分子,对于不以为然的东西就沉默不语,不会阿谀,否则在他看来就丧失了知识分子的特质。”

钱谷融先生接受本书作者采访(2008年春)

早在王元化八十岁生日的时候,钱谷融曾经写过一篇文章,说王元化的眼睛有点像尼采,还有点像茨威格、马雅可夫斯基。钱谷融解释道,他的意思是说王元化的眼睛比较专注,比较凝神,眼中常有一种光芒,“这种光芒,是只有当一个人在思想高度集中时,当他全身心地为某个对象所紧紧吸引住了的时候,就是说,只有当他陷于十分专注的出神状态的时候才会有的。这样的状态,在任何一个人的一生中,是都会有可能出现的。但对一般人来说,这种状态是难得出现的,是可遇而不可求的。而在王元化,以及上面所提到的尼采、茨威格、马雅可夫斯基等人来说,却是经常出现的,这是他们的常态。他们就是经常生活在这种专注、出神的状态之中的。”(钱谷融著、罗银胜编选:《闲斋忆旧》,上海人民出版社2008年6月版,第175页)钱谷融认为在这非常犀利的眼神背后实际上是一种智慧之光,整个人充满理性。“思”对王元化很重要,他很多著作,包括《思辨短解》、《思辨随笔》、《九十年代反思录》、《沉思与反思》等在内,都和“思”有关,特别到了晚年更进一步强调要加强“反思”。笛卡尔所说的“我思故我在”的人生价值,忠实体现在王元化的“思”上,他的大脑几乎一刻不停地在思考。

钱谷融的这篇文章发表时,正值华东师大为王元化做寿,大约已经读过这篇文章的王元化一进门,看到钱谷融就大笑:“我服了你。”后来王元化也亲口对我说钱谷融的这篇文章写得好。

钱谷融先生与徐中玉先生(中)一起看望王元化先生(左)

上世纪六十年代,王元化在上海作协文学研究所工作时,钱谷融应邀去王元化家中吃饭,从此“真的认识了”。他非常欣赏王元化的坚持精神和勇于改正错误的精神,他说:

说到王元化的坚持精神,确是相当突出的,他常常被人们认为固执。他认定了一条路,就要走到底;确立了一种主张,就会抓住不放。除非能使他相信此路确实不通;或者有足够的证据证明这个主张确实站不住,他是不会轻易改道,轻易放弃的。在他那里,治学与做人是一致的。对真理的执著,也就是对人的精神力量、对自我人格的尊重。帕斯卡尔说过:"人的全部的尊严就在于思想。"王元化坚持自己的思想信念,也就是坚持自己的独立人格,坚持自己作为一个人的尊严。

……

王元化不但敢于坚持真理,同时也不惮于承认错误和改正错误。他决不是那种自诩一贯正确、到处津津乐道地宣扬自己的光辉业绩,避而不谈甚至有意隐瞒自己有过的缺失和犯过的错误的人。他曾坦言:“我曾经陷入过机械论,发表过片面过激的意见。”承认在文艺观点和政治观点方面不但出现过“幼稚的理想主义”,还存在着一种“近于自欺的愚忱”(见《思辨短简·后记》)。在《思辨发微·序》中,他郑重其事地订正了他过去相信黑格尔说的人性恶要比人性善深刻得多的意见,明确地认为这是个错误观点。并联带谈到了他过去对韩非的认识的错误。他1976年在《韩非论稿》中曾认为韩非主要继承的是申不害和商鞅的衣钵,而与荀子的性恶论并无多大关系。现在则认识到韩非的重术观不过是把荀子的性恶论发展到极端罢了。在同一文中,他也谈到他和林毓生之间发生过的激烈争论,以及对朱学勤所写的关于《传统与反传统》的书评的不满。尽管后来他和这二人在意见上仍有分歧,却并没有影响他们之间的私人关系,反而因此而同他们成了朋友,从这里可以看到王元化的真正的学人品格。( 钱谷融著、罗银胜编选:《闲斋忆旧》,上海人民出版社2008年6月版,第176-177页)

王元化与钱谷融(前排左一)等合影

钱谷融曾经形容王元化“既英锐而沉潜,既激烈而又雍容”。他说,王元化非常健谈,总是神采飞扬、意气风发地高谈阔论。在交谈中,如果他有不同的意见,就会直率地说出来,有时甚至会十分热烈地与你大声争辩。但一遇到需要考虑的问题,他就会变得冷静起来,沉着、仔细地再三斟酌,然后作出判断,这与他在学术著作中体现出的严谨精神一样,也显示了他沉潜的一面。而他待人接物的彬彬有礼,特别是对年轻人的爱护扶持,以及他行文时笔致的从容舒徐,则充分体现出了他气度的雍容。

王元化的翰墨作品是非常出名的,在钱谷融的书房里悬挂着王元化送给他的长幅对联,钱谷融在阅读之余,常常会静静地观赏王元化的书法,仿佛又与莫逆之交在侃侃而谈……